Un monologue inédit d'Antonin Moeri

- J’ai jamais voulu dire quoi que ce soit, le bavardage c’est pas mon genre, avec les copains on cause simple, t’as la marchandise, t’as vu la meuf, mais franchement, si je suis forcé de parler, il semblerait que ça fasse du bien, que ça soulage, ça vaudrait mieux que les cris, eh bien je dirais que jamais, mais jamais j’aurais imaginé ça: finir dans un désert pareil, à des kilomètres de chez moi, dans une espèce de cambrousse glauque, j’ai tout vu à travers la vitre du véhicule, genre camionnette pour les bouchers de grandes surfaces, j’ai vu les quartiers périphériques, il faisait jour, parce qu’ils ne m’ont pas tout de suite amené ici, je veux bien te raconter si tu ne te méfies pas trop de moi, si tu m’acceptes comme je suis, avec mes défauts et mon langage, ça fera passer le temps, on mourra moins vite, on prolongera jusqu’à l’aube, c’est des choses qui intéressent les bourges, les mamis body-buildées aimant les beaux parleurs, celles qu’on voyait sortir des théâtres quand on rentrait chez nous la dalle en pente, en tout cas celles qui ne ressemblent pas du tout à ma mère, mais pas du tout, du tout, du tout, parce qu’elle les a toujours détestées, ces petites femmes à problèmes qui veulent jouir à fond, qui voudraient que leurs gamins soient des stars, ce qui est sûr, c’est que ma mère, elle au moins, elle m’adore, je rigole pas en le disant, c’est la vérité, faut pas me chercher, je dégaine toujours le premier, bon, les flingues c’est pas vraiment mon truc, je préfère le poing américain, la batte de base-ball, la barre de fer ou la bouteille cassée, c’est plus jouissif, on voit pisser le sang, ça fait trop de bien quand t’as la haine, la haine du patron, la haine du prof, la haine du flic, la haine des services sociaux, parce que ces abrutis, avec leur face brillante de capot de Porsche, ils viennent avec un sourire comac, ils se gênent pas, ils entrent dans les appartes, ils vont dans les classes, ils vous attendent au bas des tours, ils vous espionnent à la sortie des pharmacies, des bistrots et des maisons de jeunes, faut vraiment être naze pour ne pas les reconnaître, gras du bide mais pas trop, les phalanges à poils joliment frisés, la narine qui palpite, on dirait qu’ils prennent leur pied, ils ronronnent des phrases sympa et, tout à coup, vous balancent des vacheries du genre la ferme! c’est moi qui cause! La voix tremble, on dirait une chèvre en Lacoste, ça se veut autoritaire, mais mes potes et moi on sait très bien qu’ils gagnent leur blé en faisant les chèvres, ma mère aussi le sait, elle m’a appris à voir les choses d’une certaine façon, elle m’a toujours défendu, c’est la pure vérité, même quand, à l’école, les pires profs bigleux me cherchaient, l’envie de leur casser le nez était bien là, fallait que je fasse gaffe, surtout le poivre et sel à calvitie qui relevait mes absences comme un mouchard d’entreprise, qui se croyait très malin en téléphonant à ma mère, elle l’envoyait sur les roses, elle avait bien raison, ces poivre et sel à calvitie ne devraient pas exister, ils font du mal aux autres, surtout aux jeunes qui rêvent de pays lointains, où le cannabis est gratuit (ouais ouais, paraît que ça existe), où les filles se donnent, où tu peux respirer tranquille sans devoir te salir les mains... Je me demande si elle ira dans la piaule chercher mes jeans taille basse, ceux de mon père, elle a vite refusé de les laver: t’es qu’un p’tit con, tu gagnes pas assez! qu’elle lui disait, au noiraud... Qui aurait imaginé que j’aboutirais dans un endroit pareil ? avec des murs lisses, un lavabo qui rutile, une petite ouverture où, des fois, quelqu’un guigne... veulent voir si je roupille ou si... Quand ils ouvrent la porte, c’est pour me donner à bouffer, je ne mange presque rien, je voudrais fumer un joint, on en trouve dans les couloirs, je me demande si ma mère ira chercher les fringues pour les laver dans la machine de l’immeuble, j’aurais mieux fait de rester chez elle, dans son apparte où on était si bien, tous les deux. Depuis qu’elle avait fichu le noiraud à la porte, elle achetait des frites, on les grillait dans le four, on s’envoyait des pizzas, je rentrais quand je voulais, elle avait un peu de pognon, son salon lui rapportait la moindre, elle payait le loyer, m’achetait des jeux, on passait des soirées cool, on buvait de la bière tranquille, elle me parlait des prochaines vacances en Italie, chez mes cousins, elle voulait plus entendre parler du noiraud qui s’était casé avec une vague secrétaire blondasse. C’est lui qui m’a montré une photo, il est trop fier, on dirait une couverture de Penthouse, il adore ça, mon père, le genre homme à femmes sans moustache ni Ferrari, le genre sympa, un peu alcoolo, pas trop... m’a jamais tapé, il m’aime bien, j’étais son prince, il me filait des thunes pour acheter des Nike, c’est tout ce qu’il me fallait, je déteste le sport, mais les Nike à reflets chromés, j’m’excuse, ça situe son mec, ça te donne des ailes d’avion, t’es cap de tout, les filles t’attendent au coin des boulevards, pas besoin d’avoir une grosse cylindrée, quand il vivait avec nous, mon père avait une Fiat, une baleine essoufflée qui s’échouerait bientôt sur un littoral, une vieille caisse qu’un pote au chômage lui avait filée. On allait en Italie avec, c’était vraiment super la traversée des Alpes, moi sur la banquette de skaï imitation zèbre, j’étais aux anges, mes vieux s’aimaient, en tout cas, ils donnaient l’impression, elle lui faisait des câlins, il grognait comme un matou, je me demandais parfois jusqu’où on irait, si la bagnole tiendrait le coup. Quand ils nous voyaient arriver, mes cousins faisaient des yeux comaco, ils aimeraient venir en Suisse, y travailler à la régulière dans une boîte pharmaceutique, une fabrique de montres ou un magase d’alimentation, ils rêvent d’avoir le big écran vidéo pour voir les films américains, les grandes gonzesses qui bronzent sur les plages de Floride, à l’abri des truands sniffeurs, des vicieux à calculette et portable dernier cri, ces sublimes nanas aux seins parfaits qui se baladent en bikini à l’ombre des palmiers véritables, qui boivent des coquetèles en fixant l’horizon, qui disparaissent derrière les buissons ou dans une bouche d’égout... Ah! si on pouvait se croiser dans les couloirs, si je pouvais t’apercevoir à la place des uniformes, des casquettes et des touffes de clés, si je pouvais revoir tes cils, tes joues, sentir l’haleine de ta petite bouche tout près de la mienne, tu te souviens de la soirée au Mocombo? Je t’ai pris la main, faux! je t’ai pris le bras, on parlait pas because musique à pleins tubes, ton string dépassait, c’était la folie, je te jure, t’as une peau si... des formes si... j’arrête... je veux plus y penser, la dentelle sur tes fesses, ton tatou sur l’épaule, la fumée dans les yeux j’ai la tête qui bat, je ne vois que toi dans la pénombre du Mocombo, te prendre j’aurais voulu, j’étais maladroit, le suis toujours, me demandais dans quelle piaule on irait, je dormais chez mam’s, t’avais un gourbi pas possible, une chambre de bonne sous le toit d’une baraque ancienne, je me demandais si... Je regarde ton dos, je deviens dingue, ciré, zinzin, des clous dans les yeux, des monstres punaises, des cisailles en forme de bec, le bide en fermentation avancée, bondir j’aurais voulu, foncer sur le bitume, à travers les immeubles, voler vers les nuages, les serrer contre moi... Tu me regardais bizarrement, j’avais plus rien dans les poches, j’avais tout filé à Gino, on était entré dans la boîte par une porte de service, tu connaissais quelqu’un, un copain de ta cousine, un black aux piercings plein les sourcils, l’air féroce quand il esquisse un sourire sur ses grands fanons, il nous avait à la bonne, surtout toi, il te reluque tout le temps, il voit bien que t’es avec moi, mais ça ne le gêne pas, il exagère, j’avais pas le poing américain ni ma batte de base-ball, il me dégoûte trop avec ses lames cornées, ses longs bras désarticulés de gorille apathique, j’imagine une embrouille, lui tendre un guet-apens comme ils font en Irak, ils attirent le GI au fond d’une ruelle imprenable, tout près du fleuve qui sent la vase et le pourri, ils lui coupent les testicules que les habitants verront pendre à la bouche du cadavre abandonné au bord d’un terrain vague, je n’exagère pas, ils sont dingues les gars là-bas, cruels, impitoyables, des tigres en délire, des fauves frénétiques, irais-je aussi loin? J’ai imaginé un traquenard pour ce black-là, aux muscles luisant dans la lumière des sunlights, des strobo je sais plus quoi, un mot que tu avais prononcé, tu avais montré la boule qui tournait au plafond, lançant des rayons roses et bleus, verts et jaunes aux quatre coins de l’espace, ils te caressent le visage, tu dis des trucs que je ne comprends pas, je sens dans le bide une force de dragon, je tiens pas en place, un pote m’avait dit: Vas-y! t’es pas pédé! Ouais... avec Lara, toi, si seulement on pouvait se croiser dans les couloirs, à la place des uniformes, des gerbes de clés et des casquettes, tu n’es pas venue au parloir, pourquoi? mais pourquoi? putain de merde! pourquoi? Tu pourrais me chuchoter des trucs sympa, me prendre la main, me donner un bisou, un p’tit bisou discret, on pourrait rêver ensemble, partir à l’autre bout du monde, au Mexique, tu bosses dans un salon de coiffure, j’élève des molosses, ça je sais faire, là-bas pas besoin de muselière, je les promène sans blèmes, t’as ta clientèle, tu fais partie d’un syndicat, tu défends tes intérêts. Jusqu’à quand vont-ils me laisser croupir dans ce local? L’avocat qu’on m’a filé est venu me voir avec sa serviette en simili-cuir et ses lunettes de star fatiguée, il puait de la gueule, c’est pas pour dire, j’aimerais bien décoller, m’envoler vers les cimes, planer dans les hauteurs, m’a plutôt l’air d’un enculeur de mouches, d’un tringleur sans frontières, il doit s’envoyer les meilleures sauces, les cigares les plus chers, les nanas à mille balles, il a dit: Ce sera pas simple!

Cet extrait d’un monologue inédit d’Antonin Moeri a été publié dans le Numéro 73 du Passe-Muraille. Eté 2007.

e aussi réduite à faire des ménages, mais en Arabie saoudite.

e aussi réduite à faire des ménages, mais en Arabie saoudite.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale. «C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

«C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

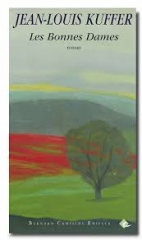

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino