Entre expansion et déclin

L'Age d'Homme (40 ans, 4000 titres), Zoé et les Editions d'En bas (30 ans) et Bernard Campiche (20ans) célèbrent leurs anniversaires.

L’écrivain né en Suisse romande peut-il faire une carrière littéraire digne de ce nom sans passer par Paris ? L’édition romande, qui défend la littérature du cru depuis le début du XXe siècle, est-elle un privilège ou un piège pour les auteurs suisses francophones ? Plus précisément : où en sont aujourd’hui les éditeurs romands et que « pèsent »-ils par rapport à l’édition suisse ou française ? C'est à ces questions que je nous allons tâcher de répondre.

La littérature romande existe-t-elle ? Nous pourrions répondre, sous forme de boutade, que ce n’est pas sûr, même s’il est évident que nous l’avons rencontrée. De doctes commentateurs n’en finissent pas de discuter l’insondable question de l’ « identité romande », après que leurs aînés eurent gravement célébré l’ « âme romande », mais il nous semble plus intéressant de constater ce simple fait, évident et même surabondant : qu’il y a de la littérature en Suisse romande, produite par des auteurs romands, éditée sur place et lue par un public proche et fidèle. Si l’on s’en tient à la seule littérature, disons qu’un auteur romand de moyenne importance « vend », en Suisse romande, une moyenne de 500 à 1000 livres. Un roman vendu à 10.000 exemplaires en Suisse romande peut être considéré comme un best-seller.

Seule Anne Cuneo, à notre connaissance, a dépassé les 100.000 exemplaires avec un de ses livres, traductions et co-édition française comprises. Bien entendu, l’on se gardera d’en conclure qu’Anne Cuneo est le meilleur écrivain romand, même si son œuvre est de plus estimables. Cette distinction de la quantité et de la qualité sera d’ailleurs l’un des axes de notre présente réflexion. Ainsi, ce qui est intéressant, c’est que le succès du Trajet d’une rivière, roman historique d’Anne Cuneo devenu best-seller, n’a pas rejailli, en France, sur les autres ouvrages de l’auteur, que le public romand redécouvre en revanche grâce à leurs rééditions en livre de poche chez Bernard Campiche. D’une façon comparable, la notoriété acquise par un Jacques Chessex à Paris, sous la couverture jaune des éditions Grasset, n’a pas valu à cet auteur un public français notable pour ses livres publiés en Suisse romande, souvent plus intéressants, du point de vue littéraire que ses romans « à la française ». C’est dire qu’un fossé sépare la Suisse romande de Paris, qui s’est creusé unilatéralement ces dernières décennies. De fait, il est aujourd’hui très rare qu’un livre publié en Suisse romande soit présenté dans la presse spécialisée parisienne. Alors même qu’on se gargarise de belles notions telle que la francophonie, l’attention réelle de la presse littéraire et des médias français à la production francophone, en général, et à la littérature romande en particulier, est proprement dérisoire. Cela tient, évidemment, à la surproduction de la seule édition française, qui comptait plus de 600 titres à la dernière rentrée de septembre 2006, et à la focalisation sur les « auteurs-phares » et autres « stars ». Pourtant il y a une autre raison à cela, nous semble-t-il, et plus profonde, qui tient à une affaire de mentalité et de culture. De toute évidence, certains de nos auteurs, de premier ordre, ne « passent » pas le rideau du Jura. Et pourquoi cela ? Un Georges Haldas, dont plus de cinquante ouvrages ont paru à L’Age d’Homme, est-il moins digne d’intérêt qu’un Yves Laplace, passé du Seuil chez Stock et dont chaque nouveau livre est commenté dans la presse française, alors qu’Haldas n’y est presque jamais cité ? Pour aller vite, disons que l’écriture « lisse » de Laplace, intéressante par ailleurs, convient parfaitement au lecteur français, contrairement à la complexion spirituelle et plus encore au style d’Haldas, qui rencontre les mêmes difficultés de réception que Ramuz à son époque, dont un critique français croyait qu’il était « traduit de l’allemand »... Il y a là, bien plus que la barrière d’un régionalisme : celle d’une histoire, d’une mentalité et d’une multiculture distinctes de l’histoire et de la culture françaises, qui fait aussi qu’un Jacques Mercanton, une Alice Rivaz, un Maurice Chappaz ou un Etienne Barilier n’ont jamais été vraiment « reçus » par l’instance de consécration (pardon pour ce terme pompeux, voire ridicule, mais c’est celui dont les sociologues de la littérature font usage en la matière) que représente Paris. Or il va de soi qu’un écrivain peut faire œuvre, et de qualité, sans être « reconnu » à Paris. Mais son handicap n’est pas moins réel, que ne semble pas connaître son homologue alémanique. De fait, au fossé séparant la Suisse française de la France, nous semble s’ajouter, depuis quelques années, une croissante opacité du rideau nous séparant de la Suisse allemande, qui fait que les auteurs romands agréés en Suisse alémanique sont de plus en plus limités à ceux qui publient à Paris, de même que le lecteur romand ne découvre plus guère que les auteurs alémaniques traduits et publiés en France. Dernier effet collatéral du centralisme parisien : qu’un roman romand publié à Paris bénéficie, auprès de nos médias, d’un traitement souvent disproportionné, comme on l’a vu avec Rapport aux bêtes de Noëlle Revaz, premier roman certes intéressant mais qui n’aurait jamais connu un tel battage sans le label des éditions Gallimard. Par ailleurs, lorsqu’un Bernard Comment, écrivain lui-même, présente la littérature romande dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, émanant des mêmes éditions Gallimard, c’est pour s’y réserver la première place et ne considérer que les auteurs romands publiés à Paris, avec la morgue suffisante du provincial acclimaté.

Seule Anne Cuneo, à notre connaissance, a dépassé les 100.000 exemplaires avec un de ses livres, traductions et co-édition française comprises. Bien entendu, l’on se gardera d’en conclure qu’Anne Cuneo est le meilleur écrivain romand, même si son œuvre est de plus estimables. Cette distinction de la quantité et de la qualité sera d’ailleurs l’un des axes de notre présente réflexion. Ainsi, ce qui est intéressant, c’est que le succès du Trajet d’une rivière, roman historique d’Anne Cuneo devenu best-seller, n’a pas rejailli, en France, sur les autres ouvrages de l’auteur, que le public romand redécouvre en revanche grâce à leurs rééditions en livre de poche chez Bernard Campiche. D’une façon comparable, la notoriété acquise par un Jacques Chessex à Paris, sous la couverture jaune des éditions Grasset, n’a pas valu à cet auteur un public français notable pour ses livres publiés en Suisse romande, souvent plus intéressants, du point de vue littéraire que ses romans « à la française ». C’est dire qu’un fossé sépare la Suisse romande de Paris, qui s’est creusé unilatéralement ces dernières décennies. De fait, il est aujourd’hui très rare qu’un livre publié en Suisse romande soit présenté dans la presse spécialisée parisienne. Alors même qu’on se gargarise de belles notions telle que la francophonie, l’attention réelle de la presse littéraire et des médias français à la production francophone, en général, et à la littérature romande en particulier, est proprement dérisoire. Cela tient, évidemment, à la surproduction de la seule édition française, qui comptait plus de 600 titres à la dernière rentrée de septembre 2006, et à la focalisation sur les « auteurs-phares » et autres « stars ». Pourtant il y a une autre raison à cela, nous semble-t-il, et plus profonde, qui tient à une affaire de mentalité et de culture. De toute évidence, certains de nos auteurs, de premier ordre, ne « passent » pas le rideau du Jura. Et pourquoi cela ? Un Georges Haldas, dont plus de cinquante ouvrages ont paru à L’Age d’Homme, est-il moins digne d’intérêt qu’un Yves Laplace, passé du Seuil chez Stock et dont chaque nouveau livre est commenté dans la presse française, alors qu’Haldas n’y est presque jamais cité ? Pour aller vite, disons que l’écriture « lisse » de Laplace, intéressante par ailleurs, convient parfaitement au lecteur français, contrairement à la complexion spirituelle et plus encore au style d’Haldas, qui rencontre les mêmes difficultés de réception que Ramuz à son époque, dont un critique français croyait qu’il était « traduit de l’allemand »... Il y a là, bien plus que la barrière d’un régionalisme : celle d’une histoire, d’une mentalité et d’une multiculture distinctes de l’histoire et de la culture françaises, qui fait aussi qu’un Jacques Mercanton, une Alice Rivaz, un Maurice Chappaz ou un Etienne Barilier n’ont jamais été vraiment « reçus » par l’instance de consécration (pardon pour ce terme pompeux, voire ridicule, mais c’est celui dont les sociologues de la littérature font usage en la matière) que représente Paris. Or il va de soi qu’un écrivain peut faire œuvre, et de qualité, sans être « reconnu » à Paris. Mais son handicap n’est pas moins réel, que ne semble pas connaître son homologue alémanique. De fait, au fossé séparant la Suisse française de la France, nous semble s’ajouter, depuis quelques années, une croissante opacité du rideau nous séparant de la Suisse allemande, qui fait que les auteurs romands agréés en Suisse alémanique sont de plus en plus limités à ceux qui publient à Paris, de même que le lecteur romand ne découvre plus guère que les auteurs alémaniques traduits et publiés en France. Dernier effet collatéral du centralisme parisien : qu’un roman romand publié à Paris bénéficie, auprès de nos médias, d’un traitement souvent disproportionné, comme on l’a vu avec Rapport aux bêtes de Noëlle Revaz, premier roman certes intéressant mais qui n’aurait jamais connu un tel battage sans le label des éditions Gallimard. Par ailleurs, lorsqu’un Bernard Comment, écrivain lui-même, présente la littérature romande dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, émanant des mêmes éditions Gallimard, c’est pour s’y réserver la première place et ne considérer que les auteurs romands publiés à Paris, avec la morgue suffisante du provincial acclimaté.

De ces constats découle la réaffirmation de la nécessité vitale d’une édition littéraire romande. Sans prôner du tout le repli, force est de reconnaître, à l’heure des nouvelles donnes régionales d’une Europe qui est aussi celle des cultures, qu’une littérature intéressante s’est développée sur cette aire restreinte qu’est la Suisse de langue française, qu’il semble très légitime de reconnaître et de défendre. La dernière et la meilleure preuve que la littérature romande existe a été, entre 1996 et 1999, la publication en quatre volumes, chez Payot, de la monumentale Histoire de la littérature romande dirigée par Roger Francillon.

Une longue histoire

L’histoire de l’édition en Suisse romande, longtemps associée à l’histoire de l’imprimerie et de la librairie, remonte à la publication des premiers écrits d’édification religieuse, catholiques d’abord et ensuite protestants. Le premier écrivain qu’on pourrait dire « typiquement » romand est Pierre Viret, réformateur au double talent de pédagogue et de pamphlétaire, et nous ne changerons qu’une lettre à son nom pour arriver, trois siècles plus tard, au professeur Alexandre Vinet. Le Pasteur et le Professeur : ces deux figures marqueront la mentalité de la littérature romande jusqu’à Jacques Chessex et Etienne Barilier, respectivement fils de professeur et de pasteur… Or, le lien entre Viret et Vinet est à la fois le protestantisme et l’Académie de Lausanne, qui seront deux grands foyers d’édition en Suisse romande, du XVIe à la fin du XIXe siècle. Editer pour édifier : tel fut le mot d’ordre à cette enseigne.

Pourtant il est un autre vecteur de la première édition en nos murs, plus aristocratique et européen, et c’est la vie intellectuelle des salons du XVIIIe siècle. Autour de Voltaire, attiré à Lausanne par le célèbre docteur Samuel Tissot - auteur lui-même de best-sellers hygiénistes lus dans toute l’Europe -, dans le sillage de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui a révélé la Suisse idyllique au monde entier, ou d’Albert de Haller (auteur des célébrissimes Alpes) et d’autres savants genevois, de L’Encyclopédie publiée à Yverdon, puis de Madame de Staël à Coppet, l’édition littéraire et savante du XVIIIe connaît un véritable âge d’or en terre romande, sans que les auteurs du cru (si l‘on excepte évidemment le citoyen de Genève et Benjamin Constant) n’y jouent de rôle significatif. Le germe d’un « sentiment » romand se fera pourtant jour avec la cristallisation d’une identité suisse, dont l’illustre Doyen Bridel (dès 1783), avec ses Etrennes helvétiques, sera le défenseur. Cela étant, les écrivains romands représentatifs du XIXe (tels Henri-Frédéric Amiel, Juste Olivier ou Edouard Rambert) seront tous tiraillés entre Paris et la Suisse romande, sans pouvoir s’appuyer sur une édition digne de ce nom. Il en ira tout autrement au XXe siècle.

De grandes aventures

De grandes aventures

La « fondation » d’une édition romande à part entière coïncide avec le début de la Première Guerre mondiale, sous l’impulsion de Charles Ferdinand Ramuz et de quelques amis (Paul Budry, Edmond Gilliard et les frères Alexandre et Charles-Albert Cingria, notamment) qui lancent les Cahiers Vaudois en 1914. Deux idées majeures président à cette aventure éditoriale : que l’on peut écrire et publier en Suisse romande, et que la qualité littéraire prime sur la « leçon » religieuse ou morale.

Un industriel fortuné grand amateur d’art et de littérature, Henry-Louis Mermod (dans les années 1920-40) relancera les idéaux des Cahiers vaudois en offrant le plus bel écrin aux œuvres de Ramuz ou de Gustave Roud, notamment. Dans le sillage de Mermod, et préfigurant l’explosion des clubs, Albert Mermoud, avec La Guilde du Livre (dès 1936) fera lui aussi une place notable à la littérature romande dans une édition largement diffusée en France et en Europe, avec des inédits ou des reprises de Ramuz, de Charles-Albert Cingria ou Denis de Rougemont, Cendars ou, plus tard, dans la collection La Petite Ourse, des romans de Corinna Bille.

Dans le même courant des guildes et autres clubs du livre, les éditions Rencontre, fondées en 1950 autour d’André de Muralt, avec les collaborateurs de la revue homonyme (tels Henri Debluë et Georges Haldas), constituent une autre grande aventure de l’édition en Suisse romande, englobant les auteurs du cru à l’enseigne de la Coopérative de L’Aire.

Par ailleurs, sans pouvoir citer des dizaines d’autres maisons en Suisse romande, on rappellera le travail accompli par Payot, les éditions Plaisir de Lire à Lausanne, Spes ou Gonin, La Baconnière à Neuchâtel ou Skira à Genève.

Un rebond décisif, du point de vue de l’édition romande à venir, a été marqué dès 1960 par le journaliste Bertil Galland qui a repris la direction des Cahiers de la Renaissance Vaudoise, émanation de la nationaliste et très conservatrice Ligue vaudoise, pour en faire une maison d’édition littéraire spécialement vouée aux auteurs romands, où il publie en 1965 le savoureux Portrait des Valaisans de Maurice Chappaz.

Homme d’entreprise et de contact, Galland sera l’infatigable artisan d’une revalorisation de la littérature romande qu’il défendra en publiant une bonne partie de nos meilleurs auteurs (Corinna Bille, Nicolas Bouvier ou Lorenzo Pestelli) et en multipliant les rééditions, les collections et les ouvrages référentiels.

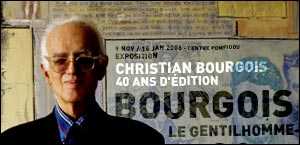

En ces mêmes années, la librairie Payot, à Lausanne, s’est attachée un libraire peu ordinaire en la personne du jeune exilé serbe Vladimir Dimitrijevic, dont la passion pour la littérature et les compétences sont vite remarquées. Chez Payot, celui qui deviendra le légendaire « Dimitri » défend également les livre publiés par Bertil Galland et les autres éditeurs romands, dont il viendra grossir les rangs en 1966, année de la fondation des éditions L’Age d’Homme, comptant aujourd’hui plus de 4000 titres à son actif, avec des fleurons tels que l’intégrale du Journal intime d’Amiel, les Œuvres de Charles-Albert Cingria et un catalogue slave et étranger exceptionnel.

A cette époque, la grande machine qu’est devenue Rencontre tourne à plein régime, qui emploie plusieurs centaines de collaborateurs (55o personnes en janvier 1968) et compte de nombreuses filiales à l’étranger. Cela étant, les classiques de la littérature et la visée internationale de la maison se concilient mal avec la défense et l’illustration de la nouvelle littérature romande. C’est donc autour de Bertil Galland et de Vladimir Dimitrijevic que les auteurs romands apparus en ces années 60-70 vont se regrouper.

Dans l’esprit de Mai 68, Michel Glardon fonde les éditions d’En Bas en 1976, initialement vouées à la publication d’écrits à caractère social, historique ou politique, entre autres témoignages; et la petite maison engagée fera bon accueil, par la suite, à des textes littéraires et à de nombreuses traductions. Dans la même mouvance gauchiste, les éditions CEDIPS publient également des textes polémiques de nos auteurs, tels La Vermine d’Anne Cuneo ou Mister Man de Gaston Cherpillod.

Plus littéraire d’ambition, une nouvelle enseigne va renaître des cendres de Rencontre par le truchement de L’Aire « réanimée », dès 1978, à l’initiative du libraire Michel Moret, qui entre en lice avec des rééditions de Ramuz. Tout en comblant des vides avec des textes oubliés ou méconnus, tel Le pauvre homme du Toggenbourg d’Uli Bräker, entre autres auteurs alémaniques de premier rang (Otto F. Walter ou Dürrenmatt), Michel Moret accueille également des auteurs romands, à commencer par Yvette Z’Graggen qui deviendra best-seller avec des récits et des romans autobiographiques. Au cours des années suivantes, L’Aire deviendra l’une des alternatives éditoriales possibles, pour les auteurs romands, à côté de Galland et de L’Age d’Homme, où seront révélés divers talents nouveaux, de Pascale Kramer à Marie-Claire Dewarrat, en passant par Jacques-Etienne Bovard et Adrien Pasquali.

Les mêmes années ont vu, en outre l’apparition à Genève, en 1975, d’un autre maison dont l’esprit initial ressortit également à la mouvance soixante-huitarde et qui deviendra l’une des composantes principales de l’édition littéraire romande, et c’est évidemment Zoé, sous la direction de Marlyse Pietri-Bachmann. A cette enseigne alterneront les essais, comme les Reportages en Suisse de Niklaus Meienberg, et la littérature plus ou moins pointue, illustrée par Amélie Plume, Catherine Safonoff ou Jean-Marc Lovay. Rappelons aussi le rôle non négligeable joué à Fribourg par Paul Castella, amateur de poésie et initiateur d’une première collection romande de poche, et à Genève, plus récemment par les éditions Metropolis, alternant la publication de littérature étrangère de bon niveau et de quelques auteurs du cru, tels Marie Gaulis ou Daniel de Roulet. Dans une optique un peu moins rigoureuse du point de vue de la qualité, les éditions de L’Hèbe ont du moins le mérite de servir de tremplin à de jeunes auteurs. Enfin, dans une sphère plus commerciale, axée sur les essais liés à l’actualité et les ouvrages pratiques, Pierre-Marcel Favre s’est lui aussi lancé dans l’aventure dès l’année 1975, dont le catalogue s’ouvre de temps à autre à la littérature, jouant par ailleurs un rôle significatif dans la défense de l’écrit au titre de directeur du Salon du livre de Genève.

Sans compter les nombreuses officines recensées en Suisse romande, certains foyers d’édition significatifs se sont développés pour la défense spécifique de la poésie. C’est ainsi qu’Eliane Vernay, elle-même auteur, ouvre une maison à son nom en 1977, où elle accueillera la relève des poètes, tels Christian Viredaz ou Jacques Roman, autant que des auteurs confirmés, de Corinna Bille à Yves Velan. Dans le sillage des collections poétiques de Payot et de Bertil Galland, en voie de disparition, deux jeunes poètes décidés à relever le défi, François Rossel et Alain Rochat, fondent en 1984 les éditions Empreintes qui deviendront, en vingt ans, le premier éditeur de Suisse romande en matière de poésie.

Dans une perspective proche, l’enseignant lausannois Pierre-Alain Pingoud, lui aussi passionné de poésie, se risquera à son tour, dès 1987 et pour une dizaine d’année, à cette façon de sacerdoce, et l’on se doit de citer enfin le beau travail des éditions de La Dogana, à Genève.

Editeurs compagnons

Le développement de l’édition en Suisse romande, à une époque de prolifération où chaque nouvelle rentrée parisienne annonce une déferlante plus monstrueuse que la précédente, a permis aux auteurs et aux éditeurs de nouer des liens souvent important dans l’élaboration suivie d’une œuvre. Celle d’un Georges Haldas, si substantielle et si mal perçue en France, est sûrement le meilleur exemple d’une alliance fondée sur la proximité et la confiance, pour un engagement à long terme. Ainsi Vladimir Dimitrijevic aura-t-il publié tout Haldas en lui assurant, ponctuellement, une petite aide financière et, surtout, une relation amicale au long cours. De la même façon, et grâce aussi à la présence et à l’attention particulière de Claude Frochaux, divers auteurs de qualité mais non moins «invendables» en France, comme un Gaston Cherpillod, un Jean Vuilleumier ou un Etienne Barilier, ont vu leurs livres s’inscrire dans un catalogue largement ouvert aux littératures de partout.

Ce compagnonnage va compter, aussi, dans la relation entretenue par Bertil Galland avec «ses» auteurs, tels Corinna Bille et Maurice Chappaz, autant que dans les durables liens noués, respectivement, par Michel Moret avec Yvette Z’Graggen et Corinne Desarzens ou par Marlyse Pietri avec Amélie Plume et Jean-Marc Lovay, Luc Weibel ou Catherine Safonoff.

Un nouvel éditeur, cependant, va faire de sa relation très personnalisée avec l’auteur une base fondamentale de son travail, et c’est Bernard Campiche, dont l’enseigne apparaît en 1986 avec la publication d’un beau roman de Jean-Pierre Monnier, Ces vols qui n’ont pas fui.

Vaudois de souche autant que d’accent, bibliothécaire de formation et lié quelque temps à la revue Ecriture, Bernard Campiche n’a certes pas la vista de grand éditeur d’un Dimitrijevic, mais sa très fine perception des textes, autant que sa compréhension de la mentalité romande et son souci très helvétique de perfection artisanale auront scellé sa réussite auprès du public romand, grâce aussi à quelques auteurs faisant office de «locomotives», tels Anne Cuneo et Jacques-Etienne Bovard, qui lui permettent de soutenir des écrivains de qualité mais plus difficiles à « vendre », tels Sylviane Chatelain ou Antonin Moeri, Elisabeth Horem ou Jean-François Sonnay.

Si nous insistons sur cet aspect humain de la relation éditeur-écrivain, c’est pour mieux souligner la précarité fréquente des « ouvertures » parisiennes obtenues par certains auteurs romands, dont le premier titre paru reste sans suite. Une Anne-Lou Steininger, un Jean-Marc Lovay ou un Jean-Michel Olivier, à la même enseigne de Gallimard, en sont de bons exemples.

L’avenir en question

La véritable profusion de l’édition romande, dans la seconde moitié du XXe siècle, ne va pas sans faire parfois illusion, au point de donner une image un peu trop flatteuse de ce dernier demi-siècle, alors même que la littérature peine à franchir nos frontières ou à se voir traduite.

Grâce aux passeurs de livres que sont les éditeurs, la majorité des auteurs romands publient régulièrement en nos murs non sans rêver au débouché plus important que représente toujours l’édition parisienne, même si certains de nos auteurs «vendent» plus en nos frontières que leurs pairs édités à Paris.

Cela étant, l’avenir desdits « passeurs » est remis en cause avec l’évolution de la société et des médias.

Dans les années 70-80, un ouvrage littéraire de qualité avait de bonnes chances, en Suisse romande, de se voir lu et commenté par une quinzaine de critiques plutôt fiables. Actuellement, ce chiffre est tombé à moins d’une demi-douzaine, dans un contexte à la fois plus confus, plus bruyant mais aussi plus vivant et plus « visible », où les virtualités médiatiques de tel ou tel écrivain peuvent lui valoir l’illusion fugace de la gloire.

Le public susceptible de s’intéresser à un roman romand de qualité, en revanche, est certainement plus nombreux aujourd’hui et plus « réactif » qu’il ne l’était au début du XXe siècle, mais également plus sollicité, voire submergé par l’offre proche ou lointaine.

Si la politique culturelle semble plus efficace aujourd’hui que naguère, l’on remarquera la dérive inquiétante qui fait évoluer celle-ci vers une sorte de marketing à la mode, au détriment des enjeux de survie. Depuis 2001, alors qu’une quarantaine de librairies ont disparu en Suisse romande, l’avenir des éditeurs romands, liés à celles-ci, semble de plus en plus précaire. Or Pro Helvetia a choisi, en 2005, de suspendre provisoirement son aide, comme l’a fait aussi l’Association Autrices et Auteurs de Suisse. Sans donner dans les lamentations, l’objectivité force à remarquer que les éditeurs de littérature, en Suisse romande, vivent tous dans la précarité, souvent au bord du dépôt de bilan. Le fait est qu’au cap du XXIe siècle, et dans l’un des pays les plus riches du monde, l’édition littéraire romande crèverait sans aide publique ou privée…

Qu’en sera-t-il de l’édition romande dans dix ou quinze ans ? Qui prendra la relève à la direction de L’Age d’Homme, dont Vladimir Dimitrijevic, type du fondateur peinant à passer le relais, a largement franchi le cap de la septantaine, et Marlyse Pietri ou Michel Moret, sexagénaires, trouveront-ils des successeurs ?

Telles sont, entre autres, les questions plus ou moins « brûlantes » qui se posent aujourd’hui à l’édition romande, laquelle montre pourtant encore, en 2006, une remarquable vitalité.

Rentrée littéraire française 2007

Rentrée littéraire française 2007 Entre tant d’autres ( !), signalons enfin cinq « outsiders » à recommander : Canapé rouge de Michèle Lesbre, roman intimiste de deux bonnes dames complices, publié par Sabine Wespieser et déjà encensé par les très attentifs libraires français (ceux-là même qui ont consacré L’élégance du hérisson de Muriel Barbery), et le premier roman d’ Alizé Meurisse, Pâle sang bleu, chez Allia, qui nous plonge dans l’univers « djeune »; ou encore, nos propres coups de cœur inconditionnels : La Symphonie du loup, chez Corti, du Roumain lausannois Marius Daniel Popescu, superbe récit autobiographique sur lequel nous reviendrons sous peu ; la chronique fraternelle et très savoureuse de la Résistance française des maquis du Sud-Est, dans le libertaire Insurgés d’ Alain Dugrand, chez Fayard ; et l’admirable roman choral de l’écrivain wallon François Emmanuel, paru au Seuil sous le titre de Regarde la vague et représentant, à nos yeux, l’honneur de la littérature survivante d’émotion et de style dans le bruit du monde…

Entre tant d’autres ( !), signalons enfin cinq « outsiders » à recommander : Canapé rouge de Michèle Lesbre, roman intimiste de deux bonnes dames complices, publié par Sabine Wespieser et déjà encensé par les très attentifs libraires français (ceux-là même qui ont consacré L’élégance du hérisson de Muriel Barbery), et le premier roman d’ Alizé Meurisse, Pâle sang bleu, chez Allia, qui nous plonge dans l’univers « djeune »; ou encore, nos propres coups de cœur inconditionnels : La Symphonie du loup, chez Corti, du Roumain lausannois Marius Daniel Popescu, superbe récit autobiographique sur lequel nous reviendrons sous peu ; la chronique fraternelle et très savoureuse de la Résistance française des maquis du Sud-Est, dans le libertaire Insurgés d’ Alain Dugrand, chez Fayard ; et l’admirable roman choral de l’écrivain wallon François Emmanuel, paru au Seuil sous le titre de Regarde la vague et représentant, à nos yeux, l’honneur de la littérature survivante d’émotion et de style dans le bruit du monde… Un souffle impérieux se dégage aussi de la lecture de Zoli, où l’Américain Colum McCann, auteur des Saisons de la nuit et du Chant du coyote, notamment, se lance dans la chronique épique et émouvante d’une vie de femme recoupant la tragédie européenne, entre les années 30 et nos jours. Trois autres revenants des States se pressent dans la foulée : Jonathan Franzen avec La Zone d’inconfort, à L’Olivier, constituant un autoportrait d’un rejeton de la classe moyenne américaine en apprentissage existentiel dans les seventies ; William T. Vollman, toujours aussi prolixe, dans Central Europe, chez Actes Sud, qui traverse le XXe siècle européen au fil d’une trentaine de récits entremêlés ; et Mark Z. Danielewski, dont on se rappelle l’expérimentale Maison des feuilles, qui remet « ça » dans O Révolutions, chez Denoël.

Un souffle impérieux se dégage aussi de la lecture de Zoli, où l’Américain Colum McCann, auteur des Saisons de la nuit et du Chant du coyote, notamment, se lance dans la chronique épique et émouvante d’une vie de femme recoupant la tragédie européenne, entre les années 30 et nos jours. Trois autres revenants des States se pressent dans la foulée : Jonathan Franzen avec La Zone d’inconfort, à L’Olivier, constituant un autoportrait d’un rejeton de la classe moyenne américaine en apprentissage existentiel dans les seventies ; William T. Vollman, toujours aussi prolixe, dans Central Europe, chez Actes Sud, qui traverse le XXe siècle européen au fil d’une trentaine de récits entremêlés ; et Mark Z. Danielewski, dont on se rappelle l’expérimentale Maison des feuilles, qui remet « ça » dans O Révolutions, chez Denoël. Jean-François Haas, Dans la gueule de la baleine guerre. Seuil, 374p.

Jean-François Haas, Dans la gueule de la baleine guerre. Seuil, 374p. Daniel de Roulet, Kamikaze Mozart. Buchet-Chastel,

Daniel de Roulet, Kamikaze Mozart. Buchet-Chastel,

Seule Anne Cuneo, à notre connaissance, a dépassé les 100.000 exemplaires avec un de ses livres, traductions et co-édition française comprises. Bien entendu, l’on se gardera d’en conclure qu’Anne Cuneo est le meilleur écrivain romand, même si son œuvre est de plus estimables. Cette distinction de la quantité et de la qualité sera d’ailleurs l’un des axes de notre présente réflexion. Ainsi, ce qui est intéressant, c’est que le succès du Trajet d’une rivière, roman historique d’Anne Cuneo devenu best-seller, n’a pas rejailli, en France, sur les autres ouvrages de l’auteur, que le public romand redécouvre en revanche grâce à leurs rééditions en livre de poche chez Bernard Campiche. D’une façon comparable, la notoriété acquise par un Jacques Chessex à Paris, sous la couverture jaune des éditions Grasset, n’a pas valu à cet auteur un public français notable pour ses livres publiés en Suisse romande, souvent plus intéressants, du point de vue littéraire que ses romans « à la française ». C’est dire qu’un fossé sépare la Suisse romande de Paris, qui s’est creusé unilatéralement ces dernières décennies. De fait, il est aujourd’hui très rare qu’un livre publié en Suisse romande soit présenté dans la presse spécialisée parisienne. Alors même qu’on se gargarise de belles notions telle que la francophonie, l’attention réelle de la presse littéraire et des médias français à la production francophone, en général, et à la littérature romande en particulier, est proprement dérisoire. Cela tient, évidemment, à la surproduction de la seule édition française, qui comptait plus de 600 titres à la dernière rentrée de septembre 2006, et à la focalisation sur les « auteurs-phares » et autres « stars ». Pourtant il y a une autre raison à cela, nous semble-t-il, et plus profonde, qui tient à une affaire de mentalité et de culture. De toute évidence, certains de nos auteurs, de premier ordre, ne « passent » pas le rideau du Jura. Et pourquoi cela ? Un Georges Haldas, dont plus de cinquante ouvrages ont paru à L’Age d’Homme, est-il moins digne d’intérêt qu’un Yves Laplace, passé du Seuil chez Stock et dont chaque nouveau livre est commenté dans la presse française, alors qu’Haldas n’y est presque jamais cité ? Pour aller vite, disons que l’écriture « lisse » de Laplace, intéressante par ailleurs, convient parfaitement au lecteur français, contrairement à la complexion spirituelle et plus encore au style d’Haldas, qui rencontre les mêmes difficultés de réception que Ramuz à son époque, dont un critique français croyait qu’il était « traduit de l’allemand »... Il y a là, bien plus que la barrière d’un régionalisme : celle d’une histoire, d’une mentalité et d’une multiculture distinctes de l’histoire et de la culture françaises, qui fait aussi qu’un Jacques Mercanton, une Alice Rivaz, un Maurice Chappaz ou un Etienne Barilier n’ont jamais été vraiment « reçus » par l’instance de consécration (pardon pour ce terme pompeux, voire ridicule, mais c’est celui dont les sociologues de la littérature font usage en la matière) que représente Paris. Or il va de soi qu’un écrivain peut faire œuvre, et de qualité, sans être « reconnu » à Paris. Mais son handicap n’est pas moins réel, que ne semble pas connaître son homologue alémanique. De fait, au fossé séparant la Suisse française de la France, nous semble s’ajouter, depuis quelques années, une croissante opacité du rideau nous séparant de la Suisse allemande, qui fait que les auteurs romands agréés en Suisse alémanique sont de plus en plus limités à ceux qui publient à Paris, de même que le lecteur romand ne découvre plus guère que les auteurs alémaniques traduits et publiés en France. Dernier effet collatéral du centralisme parisien : qu’un roman romand publié à Paris bénéficie, auprès de nos médias, d’un traitement souvent disproportionné, comme on l’a vu avec Rapport aux bêtes de Noëlle Revaz, premier roman certes intéressant mais qui n’aurait jamais connu un tel battage sans le label des éditions Gallimard. Par ailleurs, lorsqu’un Bernard Comment, écrivain lui-même, présente la littérature romande dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, émanant des mêmes éditions Gallimard, c’est pour s’y réserver la première place et ne considérer que les auteurs romands publiés à Paris, avec la morgue suffisante du provincial acclimaté.

Seule Anne Cuneo, à notre connaissance, a dépassé les 100.000 exemplaires avec un de ses livres, traductions et co-édition française comprises. Bien entendu, l’on se gardera d’en conclure qu’Anne Cuneo est le meilleur écrivain romand, même si son œuvre est de plus estimables. Cette distinction de la quantité et de la qualité sera d’ailleurs l’un des axes de notre présente réflexion. Ainsi, ce qui est intéressant, c’est que le succès du Trajet d’une rivière, roman historique d’Anne Cuneo devenu best-seller, n’a pas rejailli, en France, sur les autres ouvrages de l’auteur, que le public romand redécouvre en revanche grâce à leurs rééditions en livre de poche chez Bernard Campiche. D’une façon comparable, la notoriété acquise par un Jacques Chessex à Paris, sous la couverture jaune des éditions Grasset, n’a pas valu à cet auteur un public français notable pour ses livres publiés en Suisse romande, souvent plus intéressants, du point de vue littéraire que ses romans « à la française ». C’est dire qu’un fossé sépare la Suisse romande de Paris, qui s’est creusé unilatéralement ces dernières décennies. De fait, il est aujourd’hui très rare qu’un livre publié en Suisse romande soit présenté dans la presse spécialisée parisienne. Alors même qu’on se gargarise de belles notions telle que la francophonie, l’attention réelle de la presse littéraire et des médias français à la production francophone, en général, et à la littérature romande en particulier, est proprement dérisoire. Cela tient, évidemment, à la surproduction de la seule édition française, qui comptait plus de 600 titres à la dernière rentrée de septembre 2006, et à la focalisation sur les « auteurs-phares » et autres « stars ». Pourtant il y a une autre raison à cela, nous semble-t-il, et plus profonde, qui tient à une affaire de mentalité et de culture. De toute évidence, certains de nos auteurs, de premier ordre, ne « passent » pas le rideau du Jura. Et pourquoi cela ? Un Georges Haldas, dont plus de cinquante ouvrages ont paru à L’Age d’Homme, est-il moins digne d’intérêt qu’un Yves Laplace, passé du Seuil chez Stock et dont chaque nouveau livre est commenté dans la presse française, alors qu’Haldas n’y est presque jamais cité ? Pour aller vite, disons que l’écriture « lisse » de Laplace, intéressante par ailleurs, convient parfaitement au lecteur français, contrairement à la complexion spirituelle et plus encore au style d’Haldas, qui rencontre les mêmes difficultés de réception que Ramuz à son époque, dont un critique français croyait qu’il était « traduit de l’allemand »... Il y a là, bien plus que la barrière d’un régionalisme : celle d’une histoire, d’une mentalité et d’une multiculture distinctes de l’histoire et de la culture françaises, qui fait aussi qu’un Jacques Mercanton, une Alice Rivaz, un Maurice Chappaz ou un Etienne Barilier n’ont jamais été vraiment « reçus » par l’instance de consécration (pardon pour ce terme pompeux, voire ridicule, mais c’est celui dont les sociologues de la littérature font usage en la matière) que représente Paris. Or il va de soi qu’un écrivain peut faire œuvre, et de qualité, sans être « reconnu » à Paris. Mais son handicap n’est pas moins réel, que ne semble pas connaître son homologue alémanique. De fait, au fossé séparant la Suisse française de la France, nous semble s’ajouter, depuis quelques années, une croissante opacité du rideau nous séparant de la Suisse allemande, qui fait que les auteurs romands agréés en Suisse alémanique sont de plus en plus limités à ceux qui publient à Paris, de même que le lecteur romand ne découvre plus guère que les auteurs alémaniques traduits et publiés en France. Dernier effet collatéral du centralisme parisien : qu’un roman romand publié à Paris bénéficie, auprès de nos médias, d’un traitement souvent disproportionné, comme on l’a vu avec Rapport aux bêtes de Noëlle Revaz, premier roman certes intéressant mais qui n’aurait jamais connu un tel battage sans le label des éditions Gallimard. Par ailleurs, lorsqu’un Bernard Comment, écrivain lui-même, présente la littérature romande dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, émanant des mêmes éditions Gallimard, c’est pour s’y réserver la première place et ne considérer que les auteurs romands publiés à Paris, avec la morgue suffisante du provincial acclimaté. De grandes aventures

De grandes aventures