Lettres par-dessus les murs (59)

Ramallah, ce 12 0ctobre 2008.

Cher JLs,

Je reprends la plume, revenu à Ramallah, et Ramallah est revenue à la normale après les jours austères de Ramadan et la fête de l'Eid. La tête pleine de souvenirs, depuis ma dernière lettre : à Gaza j'ai rencontré Vittorio, et dans le Sinaï j'ai rencontré Zorba, et c'est là que ça se corse. Vittorio d'abord, qui est de chair et d'os mais qui ressemble à un personnage de fiction, entre Corto Maltese et Popeye, casquette de marin et pipe au bec, des bras comme mes cuisses et couverts de tatouages – une bonne gueule, une très bonne gueule, d'ailleurs même s'il avait une sale gueule on le décrirait avec beaucoup d'égards, parce qu'on n'aurait pas envie de se retrouver les quatre fers en l'air, effondré au milieu des chaises et des tables, à l'autre bout du bar.

De bar il n'y en a pas à Gaza, ni bar ni bière, ni femmes infidèles contre lesquelles se frotter la panse, Vittorio est venu là par conviction politique, il a débarqué fin août, sur un des bateaux du mouvement « Free Gaza » qui ont défié le blocus maritime israélien. Tu as entendu parler de ces bateaux, l'affaire était médiatisée, même si seule Karin Wenger se trouvait dans le port lors de leur arrivée. Accueilli en héros, et le voilà qui donne un coup de main aux pêcheurs, et lorsqu'on se promène dans les rues à ses côtés, les saluts n'en finissent pas, et il joue de sa petite gloire, une écharpe du FPLP autour du cou, ultime provocation dans ce territoire entièrement contrôlé par le Hamas.

Devant un plat de poisson grillé, il me raconte la situation des pêcheurs de Gaza : d'après la loi internationale, ils ont le droit de sortir jusqu'à vingt miles nautiques des côtes, mais les vedettes israéliennes sont là dès trois miles, qui les accueillent souvent à balles réelles – alors la pêche est maigre, forcément, donc Vittorio et quelques autres étrangers accompagnent les pêcheurs, caméras vidéos à la main, ils grimpent sur les toits des cabines, ils se montrent aux Israéliens, qui se calment un peu devant ces témoins gênants. Ils font presque preuve de politesse, les bateaux peuvent s'aventurer jusqu'à cinq miles, six miles, la pêche est bonne, et quand on finit par les attaquer c'est seulement à coup de canon à eau… Le plus insupportable, dit Vittorio en tirant sur sa pipe, c'est qu'il existe tout de même des lois non écrites, un code de solidarité, une éthique de la mer. Ne pas répondre à un appel radio, par exemple : ça ne se fait pas, c'est pas réglo. Mais eux ne répondent pas, il n'y a aucune communication possible, et la seule chose qu'on entend, à la radio, c'est du rock poussé à fond les manettes, quand ils attaquent. Leur musique de guerre, façon Apocalypse Now… Quelques points de suture pour Vittorio, parce que la vitre de la cabine a volé en éclats, mais quelques points de suture ne suffiront pas à réparer les machines noyées, l'équipement radio détruit.

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà ce Zorba, de papier et de mots, qui ne m'amuse pas moins que Vittorio, de chair et d'os, et qui me parle tout autant, quand il me dit que vivre, c'est défaire sa ceinture et chercher la bagarre. Mais je ne suis pas monté sur les bateaux de Gaza, et je n'ai ouvert de mine de lignite, je me console de mon manque d'audace en imitant le narrateur de Kazantzaki, qui se replonge de plus belle dans les livres, et l'écriture… Et je me demande, patron, je te demande : qu'as-tu fait, toi, après avoir rencontré Zorba ?

A La Désirade, ce 13 octobre.

Cher toi,

Après avoir rencontré Zorba, à seize ans et des poussières, sur les crêtes d’Ailefroide, il me semble que j’ai commencé d’écrire, ou disons de lire et d’écrire, ou plus précisément de respirer et de marcher, de lire et d’écrire, plus attentif à La Chose, comme un artisan ou un artiste sont attentifs à La Chose.

Mon souvenir détaillé de Zorba s’est passablement estompé, avec les années, et tu m’as d’ailleurs donné l’envie d’y revenir, et aux autres livres de Kazantzaki dans la foulée, mais j’en garde un enseignement fondamental, ou même deux : le premier est que la vraie poésie, qui englobe tout travail humain, je veux dire toute transformation par un travail d’une chose en La Chose, ne souffre aucune tricherie. C’est évidemment un idéal, mais qui s’incarne de façon très concrète. Or cet été-là, Zorba m’a appris à mieux lire et à mieux écrire, mais également à mieux grimper, dans l’observance de la justesse, de la rigueur et de la beauté de chaque geste. Cela peut paraître très éloigné de l’art, et pourtant non : la grimpe, exercice absolument inutile par excellence, peut être assimilée à une démarche esthétique ou même spirituelle, tout au moins comme je la pratiquais cet été-là, farouche garçon de seize ans, seul par les hauts d’Ailefroide, avec Zorba, sauf une fois où je suis monté aux Ecrins avec des guides du coin, attentif à la beauté du geste et à ne jamais tricher par forfanterie, donc à me jamais risquer la chute – je ne suis jamais tombé seul. Gaston Rébuffat et Walter Bonatti, deux esthètes de l’alpinisme extrême, à la fois athlètes et contemplatifs, artistes aussi, étaient mes dieux, vivants mais inaccessibles, tandis que Zorba, mon mentor de papier, tenais dans ma poche ou sous ma lampe de poche, le soir au camping. Donc Alexis Zorba m’a appris (où confirmé dans la conviction antérieure me venant de mon père et des mes aïeux) qu’il y a une Règle qui préside à la beauté (et à la bonté, et à la vérité, je l’apprendrai plus tard chez Kierkegaard) jusque dans les gestes les plus usuels, et dans celui d’écrire aussi, et que cette Règle est celle aussi de la Vie, et qu’elle n’exclut ni la sensualité ni la folie – merci à la Bouboulina et merci au vin de Samos. C’est ainsi que, depuis ce temps-là, aussi, la littérature et la vie ne font à mes yeux qu’une chose qui est La Chose, et j’emmerde les bonnets de nuit qui voudraient les séparer.

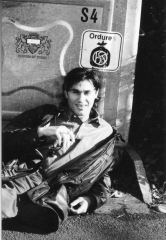

D’ailleurs j’ai retrouvé un Zorba vivant, écrivain et grand fauve de la vie, une vingtaine d’été plus tard, à une terrasse d’un bar lausannois, qui se serait entendu avec ton Vittorio comme larron en foire. Dès le premier soir je l’ai appelé le Loup. Nous avons fini notre première soirée dans un bar rempli de beautés roumaines. Nous ne nous sommes plus quittés depuis lors. Les histoires folles que Marius Daniel me racontait sont devenues un livre formidable après que je l’eus enfermé dans une cabane de montagne avec un quignon de pain, des oignons, mon Hermès mécanique et sept packs de bière et sept autres de clopes. Après trois jours il avait écrit, interligne simple et sans une rature (il y en eut ensuite) les premières pages magnifiques de La Symphonie du loup, qui parut sept ans plus tard et qui a été couronné par le Prix Robert Walser et le Prix de littérature de l’Etat de Vaud. « Je vous respecte et je vous emmerde ! », a déclaré le Loup aux Autorités locales qui lui ont remis ce prix la semaine passée...

Mon Zorba de chair et de verbe reprend son service aux Bus lausannois demain matin à 4 heures. C’est le premier SMS que je reçois avant l’aube. Il y en a en général vingt par jour. Les Bouboulinas de toutes les lignes de bus de notre ville en raffolent. Les vieilles dames aussi, car il y a chez lui un immense respect des gens. C’est un fou et un sage à la fois. C’est ma poésie vivante et j’emmerde ceux qui osent dire du mal du Loup.

Images: La séquence du sirtaki, dans Zorba le Grec, avec Anthony Quinn. Photo JLK: Marius Daniel Popescu, en 2000.

A propos d'Ikiru, chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa

A propos d'Ikiru, chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa

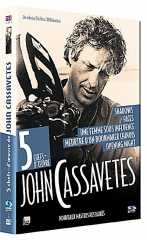

Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur…

Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur… John Cassavetes.

John Cassavetes.

Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…

Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…

En lecture: The Road. Picador, 307p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.

Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.

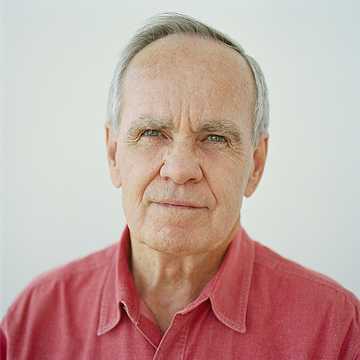

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter.

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter. « Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. »

« Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. » Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

- Et la fiction là-dedans ?

- Et la fiction là-dedans ? - Quel est l’origine du film sur Kafka ?

- Quel est l’origine du film sur Kafka ?

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus… Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.

Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.

Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour : son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, une brève oraison funèbre à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot – bref, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la « rumeur » captée dans l’instant.

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour : son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, une brève oraison funèbre à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot – bref, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la « rumeur » captée dans l’instant. Paris, Bistrot Pères et filles, ce vendredi 30 mars 2007. - Je retrouve, ce midi, Alain Cavalier, pour evoquer son nouveau film de 33 minutes consacre aux Lieux saints. C'est a son enfance que remonte son gout pour ces lieux ou l'on se trouve toujours seul. Il y ecrivait un petit journal secret. Depuis lors ils sont restes presents dans sa vie et ses films les evoquent maintes fois. Dans L'insoumis, on y voit Alain Delon soigner sa blessure, mais le montage de Lieux saints n'a toléré l'insertion de cette séquence qu'après que le cinéaste, précipité par la Main de Dieu au bas de l'escalier des chiottes d'un bistrot parisien, et se découvrant miraculé, eut inséré la séquence de sa propre blessure dans l'ensemble.Les Lieux saints evoquent la vie et la mort, la solitude au milieu de la ville et le secret de chacun. Le film s'acheve sur un plan traverse par la lumiere. Je dis a Alain Cavalier que Tertullien disait que le soleil ne se troublait pas a traverser des latrines. J'acheve ici cette note sur le clavier americain de l'hotel Louisiane qui ne comporte aucun accent, ce qui m'insupporte grave. Je reviendrai bien plus longuement a cette belle rencontre et au Filmeur dont je vais ramener à La Désirade le DVD, dédicacé par l'auteur, comme le renard sa proie...

Paris, Bistrot Pères et filles, ce vendredi 30 mars 2007. - Je retrouve, ce midi, Alain Cavalier, pour evoquer son nouveau film de 33 minutes consacre aux Lieux saints. C'est a son enfance que remonte son gout pour ces lieux ou l'on se trouve toujours seul. Il y ecrivait un petit journal secret. Depuis lors ils sont restes presents dans sa vie et ses films les evoquent maintes fois. Dans L'insoumis, on y voit Alain Delon soigner sa blessure, mais le montage de Lieux saints n'a toléré l'insertion de cette séquence qu'après que le cinéaste, précipité par la Main de Dieu au bas de l'escalier des chiottes d'un bistrot parisien, et se découvrant miraculé, eut inséré la séquence de sa propre blessure dans l'ensemble.Les Lieux saints evoquent la vie et la mort, la solitude au milieu de la ville et le secret de chacun. Le film s'acheve sur un plan traverse par la lumiere. Je dis a Alain Cavalier que Tertullien disait que le soleil ne se troublait pas a traverser des latrines. J'acheve ici cette note sur le clavier americain de l'hotel Louisiane qui ne comporte aucun accent, ce qui m'insupporte grave. Je reviendrai bien plus longuement a cette belle rencontre et au Filmeur dont je vais ramener à La Désirade le DVD, dédicacé par l'auteur, comme le renard sa proie...

Alain Cavalier. Bonnard. DVD. Editions Les films d'ici, 2006.

Alain Cavalier. Bonnard. DVD. Editions Les films d'ici, 2006.

On voit un daurade royale, une petite pierre dont Il lui a fait cadeau tout au début, leurs montres qu’ils ont échangées tout au début aussi, aux temps légèrement décalées, mais leur chiffre à tous deux est le 7 apprend-on en découvrant le minuscule squelette ivoirin de la cervelle d’une hirondelle de mer, une tête de Bouddha thaïlandais et un bocal rempli des billes qu’une petite fille du cinquième dessus balance dans la cour par manière de déclaration d’amitié à Françoise. Lorsque les billes roulent sur la table, cela fait un bruit de billes roulant sur une table, et c’est en son direct comme un subtil fracas.

On voit un daurade royale, une petite pierre dont Il lui a fait cadeau tout au début, leurs montres qu’ils ont échangées tout au début aussi, aux temps légèrement décalées, mais leur chiffre à tous deux est le 7 apprend-on en découvrant le minuscule squelette ivoirin de la cervelle d’une hirondelle de mer, une tête de Bouddha thaïlandais et un bocal rempli des billes qu’une petite fille du cinquième dessus balance dans la cour par manière de déclaration d’amitié à Françoise. Lorsque les billes roulent sur la table, cela fait un bruit de billes roulant sur une table, et c’est en son direct comme un subtil fracas.

Lorsque Lui retourne dans la ville de son enfance, il se dit pensant à Elle qu’il lui ramènera le bleu d’un certain vitrail de l’église du lieu, mais sa petite caméra capte mal ce bleu-là, ainsi rapporte-t-il plutôt des images de la chambre solitaire aux vitrages de guipure où il passe la nuit sans Elle, après avoir lu sa page et demie d’Arsène Lupin, ce frais inducteur de sommeil qu’Elle lui a fait découvrir.

Lorsque Lui retourne dans la ville de son enfance, il se dit pensant à Elle qu’il lui ramènera le bleu d’un certain vitrail de l’église du lieu, mais sa petite caméra capte mal ce bleu-là, ainsi rapporte-t-il plutôt des images de la chambre solitaire aux vitrages de guipure où il passe la nuit sans Elle, après avoir lu sa page et demie d’Arsène Lupin, ce frais inducteur de sommeil qu’Elle lui a fait découvrir.

L’inventaire est un sacre, une fois de plus, et le détail reflète le monde. Mais encore faut-il le voir, le capter, le traduire et le traduire en cinéma, ce détail, qui soit donc à la fois parole et mouvement, musique pour l’oreille et pour l’œil, cadrages à la fois simples et savants, montage enfin qui fait vivre le tout en le coulant dans une seule forme. Et c’est un escargot glissant sur un corps nu, un œil ou une poubelle scellée, neuf portes pour approcher un secret, un oiseau mort, les tomates ou les fleurs bleues du jardin qu’Elle a planté dans une arrière-cour, son père à Lui qui ronchonne (« mais qu’est-ce donc que tu filmes ô couillon de la lune enfarinée ? »), et Lui répond : « Je ne sais pas, ô papa », et Elle alors de remarquer que ce film montré à tous leur prendra ce qui n’était qu’à eux deux, mais tel est son prédateur de poète, telle est cette oraison lustrale d’Adam et Eve se filmant autour de leur chambre, laquelle s’ouvre au monde en se délivrant du contingent pour en devenir le symbole, telle est La rencontre d’Alain Cavalier.

L’inventaire est un sacre, une fois de plus, et le détail reflète le monde. Mais encore faut-il le voir, le capter, le traduire et le traduire en cinéma, ce détail, qui soit donc à la fois parole et mouvement, musique pour l’oreille et pour l’œil, cadrages à la fois simples et savants, montage enfin qui fait vivre le tout en le coulant dans une seule forme. Et c’est un escargot glissant sur un corps nu, un œil ou une poubelle scellée, neuf portes pour approcher un secret, un oiseau mort, les tomates ou les fleurs bleues du jardin qu’Elle a planté dans une arrière-cour, son père à Lui qui ronchonne (« mais qu’est-ce donc que tu filmes ô couillon de la lune enfarinée ? »), et Lui répond : « Je ne sais pas, ô papa », et Elle alors de remarquer que ce film montré à tous leur prendra ce qui n’était qu’à eux deux, mais tel est son prédateur de poète, telle est cette oraison lustrale d’Adam et Eve se filmant autour de leur chambre, laquelle s’ouvre au monde en se délivrant du contingent pour en devenir le symbole, telle est La rencontre d’Alain Cavalier.

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Je ne relève pas, je répète ma question, très calmement, combien de temps ça va durer, vous pouvez répondre à cette question ? Une demi-heure, peut-être plus, dit-il. On a trouvé une bombe.

Je ne relève pas, je répète ma question, très calmement, combien de temps ça va durer, vous pouvez répondre à cette question ? Une demi-heure, peut-être plus, dit-il. On a trouvé une bombe.

Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One. Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ? Te voilà d'ailleurs donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref.

Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One. Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ? Te voilà d'ailleurs donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref. C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées. Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content. Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle :

C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées. Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content. Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle : Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flic-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange pureté

Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flic-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange pureté Ulrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. M

Ulrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. M

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Le film intitulé Je suis un grand menteur, dans lequel le Maestro décrit la germination de son art avec une quantité d’exemples vécus sur le plateau, est une belle leçon de choses dans laquelle interviennent, autant que le marionnettiste, ses poupées plus ou moins consentante, du malheureux Donald Sutherland qui semble ne pas être encore revenu du fait d’avoir tant été malmené durant les premières semaines du tournage du Casanova (on sait que Fellini ne pouvait pas l’encadrer…) à Terence Stamp évoquant superbement sa propre expérience, en passant par Giuletta Masina ou Roberto Begnini aux impayables observations.

Le film intitulé Je suis un grand menteur, dans lequel le Maestro décrit la germination de son art avec une quantité d’exemples vécus sur le plateau, est une belle leçon de choses dans laquelle interviennent, autant que le marionnettiste, ses poupées plus ou moins consentante, du malheureux Donald Sutherland qui semble ne pas être encore revenu du fait d’avoir tant été malmené durant les premières semaines du tournage du Casanova (on sait que Fellini ne pouvait pas l’encadrer…) à Terence Stamp évoquant superbement sa propre expérience, en passant par Giuletta Masina ou Roberto Begnini aux impayables observations.