Lettres par-dessus les murs (55)

Ramallah, vendredi 5 septembre 2008.

Cher JLK,

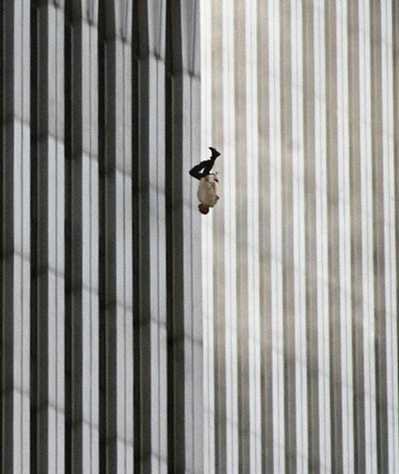

Tu connais l'image : prise à 9:41, heure de New York, il y a bientôt sept ans. Le photographe est Richard Drew, né en 1946, Associated Press, mais on s'en fiche, cette image-là ne saurait avoir de copyright, tant elle est universelle.

Je n'y suis jamais allé, à New York, mais j'aimerais bien. Je ne sais pas si c'est le centre du monde, mais c'est sûrement sa caisse de résonance, où tout ce qui se pense ailleurs finit par trouver sa place là-bas, à New York, et finit par rebondir et irradier le reste. Vision ethnocentrée, sans doute, et pourtant il me plaît d'imaginer que le moindre murmure, dans le village africain le plus reculé, finisse par s'entendre, quelque part à New York – et vice-versa. C'est en tout cas ce qu'ont pensé ceux qui ont imaginé ces attentats. Il y a quelques années j'avais lu que tout film tourné à New York recevait de sa municipalité un soutien financier considérable, s'il montrait la ville vue du ciel, à un moment ou un autre. D'où le nombre de films hollywoodiens qui s'ouvrent sur les gratte-ciel, lents travellings aériens qui terminent dans un bureau, dans la rue, sur un banc de Central Park. D'où la connaissance que nous avons de cette ville-là, une connaissance presque intime malgré sa démesure.

Et les auteurs de ces attentats le savaient, et le mot auteur est juste, tant on a l'impression d'un scénario parfait, d'une impeccable mise en scène, avec sa cascade de symboles, Manhattan, siège du capitalisme phallique et universel. Ce qu'ils ont oublié, peut-être, c'est le paradoxe qui consiste à utiliser la globalisation pour s'y attaquer : comme tous les terroristes, ils n'ont pu que renforcer le système qu'ils prétendaient détruire.

J'ai fini hier la lecture de Falling Man, Don De Lillo. Je l'ai lu en anglais – je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais les livres lus en V.O. me laissent un souvenir plus vague, je retiens juste les images que j'ai construites, non les mots qui les disent. L'image confuse, la vision hallucinée de Keith, qui marche dans une bourrasque de cendre, au milieu des gens qui courent, qui voit les choses sans les sentir. Une femme lui tend une bouteille d'eau, il remarque vaguement qu'il la saisit de la main gauche, sans doute parce que la droite est blessée. Et puis ce que voit Lianne, lorsqu'elle ouvre la porte : son ex-mari, qu'elle n'a pas vu depuis plus an, un fantôme en costume, couvert de poussière, le visage piqueté de verre.

Le récit alterne les voix de ces deux-là, et de quelques autres, dont Hammad, qu'on suit de Hamburg jusqu'au ciel, jusqu'au moment de l'impact. Incroyable présomption de l'auteur, de se mettre dans la tête de ce type-là : il y réussit pourtant, on y croit, à Hammad, et c'est la preuve d'un vrai courage d'écrivain. Mais c'est sur les vivants qu'il se concentre, ceux d'après la chute, ceux qui cherchent à reprendre pied, qui s'appuyent les uns sur les autres, en vain. Lianne l'intello qui se tournera vers Dieu, Keith qui deviendra joueur de poker obsessionnel, qui se réfugie derrière les cartes, dans l'activité la plus dérisoire qui soit, qui joue pour oublier de vivre. L'ombre absente des tours plane sur le moindre de leurs gestes, l'ombre qui va se poser sur le monde, qui va se poser sur l'Histoire.

On se rappelle bien sûr où l'on était, à ce moment-là. Je me souviens surtout que le lendemain, à l'entrée d'un centre commercial, on m'a demandé d'ouvrir mon sac, pour inspection. J'étais dans une petite ville française, à des milliers de kilomètres de Manhattan, et l'onde de choc était là, j'ouvrais mon sac à cause de cette chose qui ne me concernait pas. La semaine suivante je partais au Liban, et dans les rues de Tripoli des gens manifestaient leur joie – une semaine plus tard cela me concernait déjà, et plus le temps passe plus je me sens concerné, touché par l'événement. La seule chose que j'avais comprise sur le coup, c'est qu'il nous faudrait attendre des années, pour en prendre la mesure, pour en parler avec quelque pertinence. Don de Lillo y a réussi, il dit l'intimité de la tragédie, son universalité, mais aussi en quoi cette tragédie-là est fondamentalement nouvelle, absolument contemporaine, et pour longtemps : suspendue dans le temps, comme l'homme qui tombe.

La Désirade, ce 5 septembre 2008.

Cher Pascal,

J’ai dû voir et revoir cette image cent fois, comme on vu et revu cent fois les séquences du crash de ce matin-là, mais c’est la première fois que cet arrêt sur image me saisit réellement d’effroi, comme l’image arrêtée d’un homme dont le crâne et le corps éclateront dans la minute qui suit.

Si je n’ai pas vraiment vu jusque-là cette image que j’ai vue et revue cent fois, c’est, je crois, parce qu’elle est faite pour ne pas être vue vraiment. J’entends par là que sa beauté formelle, sa superbe organisation graphique, son irréalité presque ludique illustrant je ne sais quel rêve de l’humanité de marcher la tête en bas, éclipse à peu près complètement l’horreur de la situation en l’acclimatant, au point qu’on en attend le tirage en poster. Qui n’a pas son Homme qui tombe dans son loft ou son studio ?

La première fois que je suis tombé dans New York, véritablement tombé et moi aussi la tête en bas, mais sur mes pieds jouissant de l’élasticité de l’asphalte de l’incommensurable Avenue fuyant en canyon entre deux murailles qui me semblaient de roche noire et de glace, c’était une aube nocturne de janvier, il faisait un froid polaire, je sortais des entrailles louches de la gare routière de Times Square, arrivant en Greyhound de Washington D.C., et descendant l’avenue à grandes enjambées, ivre fou de grand air pur, j’ai retrouvé la sensation de soulante griserie éprouvée des années auparavant sur le glacier d’Arolla, en fin de parcours nocturne d’une étape de la Haute Route, fonçant sur mes lattes sous la lune blême, mais au bout de l’Avenue se trouvait la mer, à New York, et déjà je pensais à nos aïeux qui avaient, au début du siècle, abordé le Nouveau Monde par cette voie peut-être salvatrice…

Ce matin-là des Attentats, cependant, j’étais à Paris, sortant de chez Marina Vlady : autant dire d’un coin de la Russie artiste que j’aime, et j’avais regagné le studio du journal, rue du Bac, lorsque, par téléphone, l’une de mes filles me somma quasiment d’ouvrir la télé, pour voir ce que des millions de gens, autour du monde, avaient déjà vu et revu.

Curieusement, sur le moment, je n’ai pas éprouvé la moindre pitié pour les milliers de gens en train de cramer et de crever dans les incendies, mais je me suis rappelé la prophétie de Witkiewicz, dans les années 20, selon lequel l’humanité avait engendré une machine qui la broierait tôt ou tard, et c’était la scène qui se jouait là : j’y voyais l’effondrement d’un Triomphe mythique, dont nous participions tous peu ou prou, et je me suis senti happé par un vertige pour ainsi dire métaphysique, comme devant un gouffre spatio-temporel sans fond – le trou noir de l’époque. Un peu plus tard, au bar d’en dessous, le premier quidam que j’entendis commenter l’Evénement, avec la gouaille du Parigot, incriminait déjà la main cachée du Mossad. On retombait sur terre... Et les explications, ensuite, de proliférer, tel faiseur d’opinion nous déclarant illico Tous Américains, et autres pompeuses fadaises, avant les vains éclairs de lucidité d’untel et les fulgurances non moins visionnaires et vaines de tel autre, n’est-ce pas Philippe Muray, n’est-ce pas Marc-Edouard Nabe ? Et les romans de s’aligner, dont pas un ne m’a paru jusque-là rendre vraiment compte de la réalité de l’Evénement. N'est-ce pas Frédéric Beigbeder ?

C’est dire que je vais lire maintenant L’homme qui tombe de Don DeLillo, que je craignais de voir traiter le thème trop en surface et sans assez d’empathie et de pénétration, tout à sa brillante manière intelligente et perspicace mais sans vraie folie... J’imaginais ainsi ce qu’en eût fait le titanesque Thomas Wolfe (à ne pas confondre évidemment avec le Tom Wolfe du Bûcher des vanités) qui a si génialement évoqué New York en tant qu’élan et que vortex d’humanité, en poète et en voyant. Or ce que tu dis de ce livre relance ma curiosité, et je t’en dirai des nouvelles.

C’est dire que je vais lire maintenant L’homme qui tombe de Don DeLillo, que je craignais de voir traiter le thème trop en surface et sans assez d’empathie et de pénétration, tout à sa brillante manière intelligente et perspicace mais sans vraie folie... J’imaginais ainsi ce qu’en eût fait le titanesque Thomas Wolfe (à ne pas confondre évidemment avec le Tom Wolfe du Bûcher des vanités) qui a si génialement évoqué New York en tant qu’élan et que vortex d’humanité, en poète et en voyant. Or ce que tu dis de ce livre relance ma curiosité, et je t’en dirai des nouvelles.

Georges Haldas l'a dit et répété: l’homme qui tombe est la métaphore même de ce que nous vivons tous les jours. Je me garderai bien de dire que le Falling Man de cette terrible image est une métaphore, mais le chemin est long entre l’effroi convenu que celle-ci peut faire éprouver et la compréhension avérée d’un tel événement. Je me rappellerai toujours, pour ma part, la longue trace de sang brunâtre maculant la chaussée, sous le Pont Bessières, en plein Lausanne, d’où venait de se jeter, un matin de printemps, un jeune désespéré. Il était là, gisant sous une couverture d’où ne dépassait qu’une touffe de cheveux sales. Or cette trace d’une vie, ce paraphe concluant une histoire, Dieu sait laquelle, n'a cessé de me hanter: quelle histoire, n'ai-je cessé de me demander ?

Post scriptum: un ami, ayant lu la lettre de Pascal, réagit à ce que celui-ci écrit à propos de l'auteur de l'extraordinaire photo de l'homme qui tombe. On se fiche de son identité, affirme Pascal, tant le document est universel. Mais l'identité de Richard Drew compte, objecte mon ami, puisque c'est lui aussi qui prit la photo mémorable de Bob Kennedy juste après son assassinat. Dans la foulée, le même ami recommande aux internautes de s'intéresser à la saga de cette photo, et plus précisément à l'homme qui tombe, dont l'identité a été finalement établie...

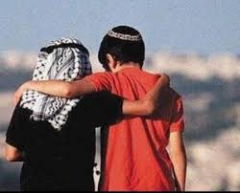

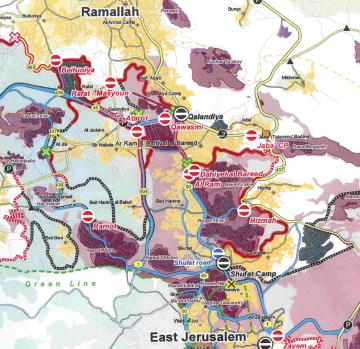

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée.

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée. Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé.

Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé. Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue. On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

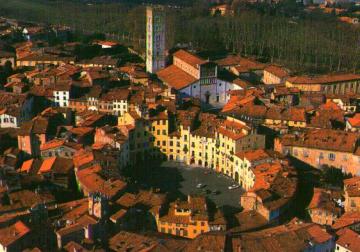

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place…

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place… La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

La grande différence avec d'autres printemps, c'est que quand nous sortions de nos réunions, au milieu de la nuit, il n'y avait personne dans la rue. Pas de camping sur le campus, pas de feux de joie, pas de restes de banderoles, pas de belles phrases peintes sur les murs. On en écrivait quelques-unes alors, pour combler ce vide insupportable, de petits poèmes sur de grands murs vides. Sous les pavés la plage, sous le béton le béton… J'ai longtemps regretté, comme beaucoup d'amis, cette époque de combats que nous n'avons pas connue. On a soufflé sur les braises de vos révolutions, on gratouillait la guitare, ça roulait sec, on s'échangeait des albums de Led Zep. Difficile d'être plus réacs, en somme. Pourtant, aujourd'hui, à lire vos souvenirs, je me dis que ces moments n'étaient pas moins intenses. De haut de l'objectivité historique, ça n'avait pas le même souffle, bien sûr, mais l'essence du combat était là, dans nos manifs de cinquante pelés sous la pluie. On a fait l'expérience de l'illusion (parce qu'on en avait, cinquante pelés ça suffit à entretenir les rêves), et on a fait l'expérience de la désillusion, on n'a même pas eu besoin de toute une vie – à vingt-cinq ans c'était fini, on a pu passer à autre chose, parce qu'il y a toujours autre chose, caché là, derrière la globalisation et les écrans d'ordinateurs. On ne sait pas bien quoi, mais on trouvera, avec l'aide des suivants.

La grande différence avec d'autres printemps, c'est que quand nous sortions de nos réunions, au milieu de la nuit, il n'y avait personne dans la rue. Pas de camping sur le campus, pas de feux de joie, pas de restes de banderoles, pas de belles phrases peintes sur les murs. On en écrivait quelques-unes alors, pour combler ce vide insupportable, de petits poèmes sur de grands murs vides. Sous les pavés la plage, sous le béton le béton… J'ai longtemps regretté, comme beaucoup d'amis, cette époque de combats que nous n'avons pas connue. On a soufflé sur les braises de vos révolutions, on gratouillait la guitare, ça roulait sec, on s'échangeait des albums de Led Zep. Difficile d'être plus réacs, en somme. Pourtant, aujourd'hui, à lire vos souvenirs, je me dis que ces moments n'étaient pas moins intenses. De haut de l'objectivité historique, ça n'avait pas le même souffle, bien sûr, mais l'essence du combat était là, dans nos manifs de cinquante pelés sous la pluie. On a fait l'expérience de l'illusion (parce qu'on en avait, cinquante pelés ça suffit à entretenir les rêves), et on a fait l'expérience de la désillusion, on n'a même pas eu besoin de toute une vie – à vingt-cinq ans c'était fini, on a pu passer à autre chose, parce qu'il y a toujours autre chose, caché là, derrière la globalisation et les écrans d'ordinateurs. On ne sait pas bien quoi, mais on trouvera, avec l'aide des suivants.

Le grand récit du marbre nous ferait remonter à la nuit des temps géologiques, mais ce n’est pas celui-ci, ni celui des siècles d’exploitation, à tous le sens du terme, que nous a fait aujourd’hui notre bloc de marbre, même si la première des histoires qu’il nous a racontées se trouvait gravée sur la stèle de l’ouvrier exploité : Ai compagni anarchici uccisi sulla strada della libertà. Aux camarades anarchistes tués sur la route de la liberté. De fait, c’est à Colonata, petit village de pierre se dressant sur les hauteurs très escarpées de la montagne, que se situe le berceau de l’anarchie italienne née de la révolte d’hommes réduits au servage « da stelle a stelle », des étoiles du matin à celles du soir, nourris de lard blanc et de pain dur jusqu’au jour où, quelques-uns, rompant la sujétion collective, se mirent à tailler des blocs pour leur propre compte et à diffuser les idées du refus d’obtempérer. On les appelle les Spartani, descendants lointains des frondeurs de Sparte…

Le grand récit du marbre nous ferait remonter à la nuit des temps géologiques, mais ce n’est pas celui-ci, ni celui des siècles d’exploitation, à tous le sens du terme, que nous a fait aujourd’hui notre bloc de marbre, même si la première des histoires qu’il nous a racontées se trouvait gravée sur la stèle de l’ouvrier exploité : Ai compagni anarchici uccisi sulla strada della libertà. Aux camarades anarchistes tués sur la route de la liberté. De fait, c’est à Colonata, petit village de pierre se dressant sur les hauteurs très escarpées de la montagne, que se situe le berceau de l’anarchie italienne née de la révolte d’hommes réduits au servage « da stelle a stelle », des étoiles du matin à celles du soir, nourris de lard blanc et de pain dur jusqu’au jour où, quelques-uns, rompant la sujétion collective, se mirent à tailler des blocs pour leur propre compte et à diffuser les idées du refus d’obtempérer. On les appelle les Spartani, descendants lointains des frondeurs de Sparte…

Robert Walser a passé le dernier tiers de sa vie dans le « modeste coin » de la clinique psychiatrique d’Herisau (1933-1956) sans écrire plus rien mais en gardant toutes ses facultés de discernement, comme l’illustrent les merveilleuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig. Ce livre est baigné par la quintessence de la sagesse walsérienne, à la fois lucide et mélancolique. Tout en se baladant par les campagnes et les montagnes au fil de marches immenses, ponctuées de repas dans les auberges, l’écrivain parle au journaliste (qui note tout de tête et copie le soir son précieux rapport) de ses souvenirs d’Europe, de Berlin, de Vienne, de Musil, de Kafka et du monde comme il va (cette bruyante bête d’Hitler qui monte qui monte), ou encore de Tolstoï et de Dostoïevski, entre bien d’autres sujet. Rien ne remplace évidemment les textes du poète lui-même, mais ces promenades ont un charme incomparable autant qu’un vif intérêt documentaire. J’en enverrai volontiers un exemplaire à vos parents pour qu’ils vous le remettent ainsi que le My first Sony de Benny Barbash.

Robert Walser a passé le dernier tiers de sa vie dans le « modeste coin » de la clinique psychiatrique d’Herisau (1933-1956) sans écrire plus rien mais en gardant toutes ses facultés de discernement, comme l’illustrent les merveilleuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig. Ce livre est baigné par la quintessence de la sagesse walsérienne, à la fois lucide et mélancolique. Tout en se baladant par les campagnes et les montagnes au fil de marches immenses, ponctuées de repas dans les auberges, l’écrivain parle au journaliste (qui note tout de tête et copie le soir son précieux rapport) de ses souvenirs d’Europe, de Berlin, de Vienne, de Musil, de Kafka et du monde comme il va (cette bruyante bête d’Hitler qui monte qui monte), ou encore de Tolstoï et de Dostoïevski, entre bien d’autres sujet. Rien ne remplace évidemment les textes du poète lui-même, mais ces promenades ont un charme incomparable autant qu’un vif intérêt documentaire. J’en enverrai volontiers un exemplaire à vos parents pour qu’ils vous le remettent ainsi que le My first Sony de Benny Barbash.

J'ai besoin de savoir. Rêvez-vous parfois d'un travail de bureau, prendre son petit chapeau, son petit vélo, comme Kafka, dire bonjour aux collègues et casser une graine, midi tapant, et le café, attendre que 17 heures sonnent enfin, à la grande horloge de la sécurité sociale, et rentrer chez vous, exactement à la même heure tous les jours ou à peine un peu plus tard, si vous vous arrêtez à la boulangerie à l'angle des rues Morvandieu et Prêcheur, rêvez-vous aussi parfois d'une vie où vous pourriez vous laisser porter par les horaires et les consignes, épier la petite aventure entre Mademoiselle Loiseau et Monsieur Mouchu, tous les matins devant la machine à café, et ne pas devoir vous poser toutes ces questions sur la façon de gérer son temps ?

J'ai besoin de savoir. Rêvez-vous parfois d'un travail de bureau, prendre son petit chapeau, son petit vélo, comme Kafka, dire bonjour aux collègues et casser une graine, midi tapant, et le café, attendre que 17 heures sonnent enfin, à la grande horloge de la sécurité sociale, et rentrer chez vous, exactement à la même heure tous les jours ou à peine un peu plus tard, si vous vous arrêtez à la boulangerie à l'angle des rues Morvandieu et Prêcheur, rêvez-vous aussi parfois d'une vie où vous pourriez vous laisser porter par les horaires et les consignes, épier la petite aventure entre Mademoiselle Loiseau et Monsieur Mouchu, tous les matins devant la machine à café, et ne pas devoir vous poser toutes ces questions sur la façon de gérer son temps ? "La Désirade, ce dimanche 16 mars, entre 20h 37 et 21h 14

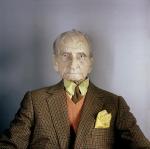

"La Désirade, ce dimanche 16 mars, entre 20h 37 et 21h 14 Débarquer dans un hôtel comme le Louisiane, à Paris, où tant de viols littéraire consentis ont eu lieu du temps des Miller & Co, tant de beuveries et d’intrigues et jusqu’à la carrée perchée du cher Albert Cossery - que j’observais pas plus tard qu’hier dans la pharmacie voisine, se faisant délicatement bander les mains par une dame –, qui reste le plus vénérable témoin de ce lieu mythique mais pas snob pour un sou (à 80 euros la single + le petit dèje partagé l’autre jour avec l’éditrice de Nicolas Bouvier), débarquer donc, la phrase est longue, en ces murs et n’avoir point de pantoufles et de robe de chambre semblable à celle d’Oblomov, à savoir capable de vous envelopper trois fois comme un ciel oriental, bleu sombre et piquetée d’étoiles, serait déroger aux lois élémentaires du confort, qui n’est en rien un avachissement, en tout cas à mes yeux de disciple de Charles-Albert Cingria qui disait comme ça que « l’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau…» Et l’écrivain là-dedans ? On s’en contrefout donc s’il n’est pas d’abord un homme-humain, et l’on passe alors aux autres questions une fois cette question des pantoufles réglée.

Débarquer dans un hôtel comme le Louisiane, à Paris, où tant de viols littéraire consentis ont eu lieu du temps des Miller & Co, tant de beuveries et d’intrigues et jusqu’à la carrée perchée du cher Albert Cossery - que j’observais pas plus tard qu’hier dans la pharmacie voisine, se faisant délicatement bander les mains par une dame –, qui reste le plus vénérable témoin de ce lieu mythique mais pas snob pour un sou (à 80 euros la single + le petit dèje partagé l’autre jour avec l’éditrice de Nicolas Bouvier), débarquer donc, la phrase est longue, en ces murs et n’avoir point de pantoufles et de robe de chambre semblable à celle d’Oblomov, à savoir capable de vous envelopper trois fois comme un ciel oriental, bleu sombre et piquetée d’étoiles, serait déroger aux lois élémentaires du confort, qui n’est en rien un avachissement, en tout cas à mes yeux de disciple de Charles-Albert Cingria qui disait comme ça que « l’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau…» Et l’écrivain là-dedans ? On s’en contrefout donc s’il n’est pas d’abord un homme-humain, et l’on passe alors aux autres questions une fois cette question des pantoufles réglée. De la même façon je n’ai pas compris que d’aucuns trouvent décevant un Soljenitsyne, débarquant à Zurich en 1974, après que les Soviets l’eurent jeté, qui répondit aux médias que ce qu’il comptait faire en Occident était, premièrement, de se procurer de petits carnets et de stylos de diverses couleurs.

De la même façon je n’ai pas compris que d’aucuns trouvent décevant un Soljenitsyne, débarquant à Zurich en 1974, après que les Soviets l’eurent jeté, qui répondit aux médias que ce qu’il comptait faire en Occident était, premièrement, de se procurer de petits carnets et de stylos de diverses couleurs.

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Le tueur en série était un mal américain, et il aurait envahi le vieux continent en surfant sur la vague des hamburgers et des séries télévisées. La petite mode des fusillades dans les high-schools m'incite à croire que ce n'est pas complètement faux, l'idée d'un malaise propre aux pays du Nord, qui grandirait, qui se répandrait sur le monde. Suicides collectifs, tournantes, happy slapping... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ces dysfonctionnements-là n'ont pas encore atteint la Palestine.

Le tueur en série était un mal américain, et il aurait envahi le vieux continent en surfant sur la vague des hamburgers et des séries télévisées. La petite mode des fusillades dans les high-schools m'incite à croire que ce n'est pas complètement faux, l'idée d'un malaise propre aux pays du Nord, qui grandirait, qui se répandrait sur le monde. Suicides collectifs, tournantes, happy slapping... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ces dysfonctionnements-là n'ont pas encore atteint la Palestine.

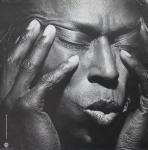

La seule bête qui ne le soit pas, constate Alain Roger, est l’animal. Le crocodile est monomaniaque dans sa crocodilité féroce, mais pas bête. La tique semble fainéante ou je m’en fichiste accrochée à sa ramille (comme l’a souligné Gilles Deleuze) mais elle tombe toujours pile où il faut pour se planter dans le derme de telle ou telle créature trahie par l’odeur de son sang dont le parasite va se gorger. Quant à Youssou, les seules idioties qu’il profère sont celles qu’il répète en sa candeur narquoise et peu réfléchie en apparence, mais attention, l’animal n’est pas, là non plus, bête pour autant ; ni la dinde, toute sotte qu’elle paraisse, qui inspire une expression sage et gage d’intelligence, citée par Gerber : faire dinde froide, signifiant bonnement : décrocher de la drogue - Miles en savait quelque chose…

La seule bête qui ne le soit pas, constate Alain Roger, est l’animal. Le crocodile est monomaniaque dans sa crocodilité féroce, mais pas bête. La tique semble fainéante ou je m’en fichiste accrochée à sa ramille (comme l’a souligné Gilles Deleuze) mais elle tombe toujours pile où il faut pour se planter dans le derme de telle ou telle créature trahie par l’odeur de son sang dont le parasite va se gorger. Quant à Youssou, les seules idioties qu’il profère sont celles qu’il répète en sa candeur narquoise et peu réfléchie en apparence, mais attention, l’animal n’est pas, là non plus, bête pour autant ; ni la dinde, toute sotte qu’elle paraisse, qui inspire une expression sage et gage d’intelligence, citée par Gerber : faire dinde froide, signifiant bonnement : décrocher de la drogue - Miles en savait quelque chose…

Le même soir, je raconte tout ça innocemment sur mon blog, photos à l'appui. Je ne pensais pas mal faire, me bornant au récit genre « les écrivains aux champs », mais Nancy n'a pas apprécié. Et me l'a écrit illico. Ce qui m'a fait illico retirer la note. De fait, j'oublie parfois qu'un blog se multiplie par internet et qu'internet est lisible partout, jusqu'à Ramallah.

Le même soir, je raconte tout ça innocemment sur mon blog, photos à l'appui. Je ne pensais pas mal faire, me bornant au récit genre « les écrivains aux champs », mais Nancy n'a pas apprécié. Et me l'a écrit illico. Ce qui m'a fait illico retirer la note. De fait, j'oublie parfois qu'un blog se multiplie par internet et qu'internet est lisible partout, jusqu'à Ramallah.  Ma bonne amie m'avait demandé pareillement, lorsque j'ai ouvert ce blog, de ne pas toucher à notre sphère intime. Je m'y suis tenu en ne compromettant que le chien Filou, devenu Fellow, qu’on voit parfois intervenir comme sage médiateur dans les commentaires. De la même façon, avec le rutilant perroquet Soussou que vous m'envoyez, il y naturellement dérogation, sinon: tombeau. En revanche je ne vous épargnerai aucun paysage ni aucune nouvelle du pays et de l'arrière-pays.

Ma bonne amie m'avait demandé pareillement, lorsque j'ai ouvert ce blog, de ne pas toucher à notre sphère intime. Je m'y suis tenu en ne compromettant que le chien Filou, devenu Fellow, qu’on voit parfois intervenir comme sage médiateur dans les commentaires. De la même façon, avec le rutilant perroquet Soussou que vous m'envoyez, il y naturellement dérogation, sinon: tombeau. En revanche je ne vous épargnerai aucun paysage ni aucune nouvelle du pays et de l'arrière-pays.