Lettres par-dessus les murs (11)

Ramallah, le 27 mars 2008

Cher JLK,

J'ai ri à la lecture de vos inquiétudes communes sur le destin de l'Italie, avec le Gentiluomo et la Professorella, « en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone ». Nous aussi nous nous sommes inquiétés de tant de choses, hier soir, devant quelques verres d'arak, du hoummos, du mutabal et une belle assiette de tabouleh. Heureusement que nous ne sommes qu'humains, et que notre capacité au souci est limitée… imaginez le monde tel qu'il serait sinon, de longs cortèges de spectres errants, qui ne boivent pas et qui ne mangent pas, graves et muets, qui déambuleraient, tristes et courbés, se grattant le menton, hantés par le sort des fourmis d'Amazonie…

Mouna, ma voisine de table, me disait hier qu'elle aussi pouvait oublier la situation, depuis qu'elle travaillait à Ramallah. Avant c'était plus dur, elle se rendait tous les matins à Jérusalem, elle ne supportait pas les files d'attente et les humiliations. Jérusalem n'est qu'à 15 km de Ramallah, mais l'espace ici se déploie différemment… On peut mesurer les distances en semaines de bateau, en heures d'avions, en kilomètres au compteur ou en nombre de pleins, ici on compte en nombre de checkpoints. On pourrait compter en cigarettes aussi : un ami palestinien, ancien résident à Jérusalem, me racontait (avec les exagérations qui sont le propre des bonnes histoires) qu'avant il allumait sa clope du matin en montant dans le taxi, et qu'il l'écrasait en arrivant devant son bureau, à Ramallah. Aujourd'hui, dit-il, le paquet tout entier y passe. Il a donc décidé d'arrêter de fumer, l'Occupation a du bon, tu vois. Il a arrêté de fumer, et puis il a déménagé à Ramallah. Et Mouna, pour la même raison, a quitté son travail à Jérusalem, et c'est ainsi que la Palestine se morcelle chaque jour davantage, qu'elle se divise en îlots, en enclaves, en prisons.

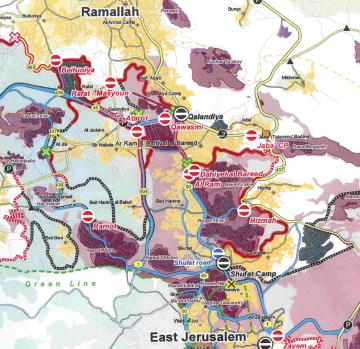

Comme ailleurs dans le pays, l'espace qui sépare Ramallah de Jérusalem est devenu incertain, mouvant. Un cauchemar de géomètre, impossible à appréhender autrement que par l'expérience quotidienne, et celle-ci sera différente chaque jour, et Jérusalem ressemble de plus en plus à la Jérusalem Céleste, si loin si proche, une abstraction flottante. Regardez cette carte des Nations-Unies : la situation est illisible, la cartographie est devenue impuissante à décrire le terrain. Elle arrive tout juste à donner une idée de la confusion.

C'est en feuilletant un rapport des Nations-Unies, il y a trois ans, que j'ai commencé à comprendre l'ampleur du désastre : tout y figure, tout y est répertorié. Le nombre d'accouchements dans les files d'attente, le nombre de personnes décédées dans des ambulances bloquées, tout, daté, documenté, avec le beau logo des Nations Unies à chaque page, je t'assure que c'est sympa à lire, le soir. Des kilos de rapports, des tonnes de chiffres, estampillés ONU, CICR, sans parler d'autres organisations moins (re)connues, telle B'Tselem, centre d'information israélien pour les droits de l'homme dans les territoires occupés - son dernier rapport donne 885 mineurs palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes depuis 2000. Il y a tout, par zone, par tranches d'âge. L'ampleur du désastre n'est pas la monstruosité de ces chiffres, bien sûr, mais leur inutilité absolue. On pourrait empiler les rapports jusqu'à la Jérusalem Céleste que ça ne changerait rien. 885 enfants tués, 885 familles en deuil. 885 histoires à raconter, 885 tragédies à écrire, à mettre en scène. Une bonne suffirait, peut-être ? On en a écrit des centaines déjà.

Mouna, ma voisine de table, a vécu en exil jusqu'à il y a dix ans, dans des pays prospères, tranquilles. C'est tout de même ici qu'elle se sent le mieux, c'est le pays de ses parents, de sa famille. Et puis malgré ce qui est arrivé à ses enfants, elle se surprend souvent à oublier la situation. Je ne lui demande pas ce qui leur est arrivé, ils sont bien vivants, eux, ils étudient à Londres, alors nous parlons de Londres, et je me ressers une plâtrée de hoummos. C'est un véritable péché, le hoummos, si vous ne connaissez pas je vous en ramènerai.

(Entre nous : tu auras compris que je ne suis pas un enragé. Mais parfois c'est plus fort que moi, et la littérature c'est aussi ça : écrire ce qui est plus fort que soi... J'essayerai de me retenir, notre correspondance m'est chère, quand elle parle d'autre chose, mais parfois c'est tellement à gerber, je te jure…)

Marina di Carrara, le 27 mars, soir.

Caro Pascal,

Pourquoi vous retiendriez-vous ? Ces lettres n’auront de sens que si nous nous parlons en toute sincérité, au fil de ce que nous vivons l’un et l’autre. Je ne raconterai pas ici, discrétion oblige, l’enfance et l’adolescence de la Professorella, qui relève des désastres de la guerre, ni non plus les récits que nous fait le Gentiluomo de quarante ans de fréquentation de la créature humaine, au titre de défenseur des braves et des moins braves gens. Je ne vais pas non plus vous faire l’injure de prétendre que tous les malheurs se valent « l’un dans l’autre ». Certains Suisses, qui ont coupé à la guerre, ont parfois prétendu que ne pas subir la guerre était encore pire qu’en souffrir, sous prétexte qu’imaginer le malheur est aussi difficile que de l’endurer. Je n’invente rien.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Ce qui m’intéresse, dans ta dernière lettre, ce sont les détails. Ce n’est qu’ainsi, je crois, qu’on peut vraiment en apprendre un peu plus sur une situation, et se sentir un peu plus réellement concerné. Patricia Highsmith, qu’on limite stupidement aux dimensions d’un auteur policier, me disait un jour que seule la réalité l’intéressait. A savoir : les faits réels, souvent insignifiants en apparence, mais qui font que tel va devenir, dans les pires circonstances, un kamikaze, alors que tel autre, son frère, vivra un tout autre destin. Patricia Highsmith pensait que tout crime avait pour origine une humiliation, récusant l’idée que le mal est ancré dans l’homme. Fort de son expérience, notre ami le Gentiluomo pense qu’au contraire certains individus sont criminels par « nature » alors que tel assassin, par exemple par passion, n’a tué que sous l’effet de celle-ci et n’est en rien un vrai criminel. La Professorella en visite d’ailleurs un, à la prison de Pise, qui a tué sa femme adorée et blessé son amant avant de s’égorger lui-meme sans s’achever, et qui poursuit aujourd’hui de sérieuses études en attendant sa libération, vers 2020...

As-tu jamais eu envie de tuer ? m’a demandé hier soir le Gentiluomo. Je lui ai répondu sans hésiter que oui : qu’il y a quelques années, observant des dealers au parc Mozart de Vienne, j’ai pensé que, sans doute, si l’on m’avait permis de faire un carton sur ces ordures, je l’eusse fait. Ce que je voyais de réel était là : c’étaient ces jeunes filles et ces jeunes garçons réduits à l’état de spectres suppliants par ces salopes. Le détail, c’étaient le tremblement des mains des junkies et l’acier du regard des dealers. J’aurais volontiers tué rien que pour ça.

A propos de Mai 68 tel que je l’ai réellement vécu, j’ai oublié de vous raconter deux ou trois détails qui enrichissent encore le tableau dans la nuance du ridicule qui m'est cher. Après notre escapade au Quartier latin, inspiré par les provos d’Amsterdam, j’ai en effet fauché une Mobylette que j’ai peinte en noir avec l’intention de la remettre en circulation au titre de l'instauration d'une nouvelle forme de propriété collective. Comme je me suis fait piquer par les flics avant d’accomplir cet acte que je me proposais de répéter ensuite, j’eus à remplacer fissa le véhicule, propriété du fils du rédacteur en chef d’un journal agricole, en m’engageant comme moniteur d’alpinisme rétribué au service de groupes de jeunesse belge qui chantaient le soir, devant les sommets immaculés, un chant nationaliste à la gloire du lion des Flandres…

A cette époque, cette phrase de Paul Nizan me semblait rendre compte exactement de ce que je ressentais : « J’avais vingt ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel age de la vie ». Aujourd’hui, je dirais les choses autrement.