Carnets de Thierry Vernet

Thierry Vernet s’est éteint au soir du 1er octobre 1993, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer. Genevois d’origine, le peintre avait vécu à Belleville depuis 1958 avec Floristella Stephani, son épouse, artiste peintre elle aussi. Thierry Vernet avait été le compagnon de route de Nicolas Bouvier durant le long périple que celui-ci évoque dans L’Usage du monde, précisément illustré par Vernet.

A part son œuvre peint, considérable, Thierry Vernet a laissé des carnets, tenus entre sa trente-troisième année et les derniers jours de sa vie, qui constituent une somme de notations souvent pénétrantes sur l’art et la vie.

« La beauté est ce qui abolit le temps »

« Je ne sais pas qui je suis, mais mes tableaux, eux, le savent ».

« Mille distractions nous sollicitent. La radio, le bruit, le cinéma, les journaux Autrefois on devait être face à face avec son démon, on devait patiemment élucider son mystère. Maintenant, vite, entre deux distractions, on doit tout dire, avec brio de chic, faire son œuvre en coup de vent. A moins… à moins de résister aux distractions ».

« L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».

« D’heureux malgré le doute, arriver à être heureux à cause du doute ».

« Faire la planche sur le fleuve du Temps ».

« C’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie ».

« Aux gens normaux le miracle est interdit ».

« Il suffit de voir qui réussit, et auprès de qui, pour être rassuré et encouragé ».

« Nous vivons, en ce temps, sous la théocratie de l’argent ; et malgré soi on sacrifie de façon permanente à ce culte hideux ».

« D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».

« Nous qui avons une patte restée coincée dans le tiroir de l’adolescence, nous en garderons toujours, sous nos rides, quelque chose ».

« D’abord la sensation est souveraine, ensuite le tableau est souverain. Entre ces deux souveraientés, il y a la révolution ».

« Dieu est éternel, le diable est sempiternel ».

« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

« Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».

« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées ».

« Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites ; Dieu que le monde est beau ! »

« Monsieur Pomarède, mon voisin retraité de la rue des Cascades, me voyant porter un châssis, me dit : « Vous faites de la peinture, c’est bien, ça occupe ! »

« Une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».

« Je me bats, et il est normal qu’à la guerre on prenne des coups ».

« Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».

« Si l’on tue en soi-même l’espérance du Paradis, on n’hérite que de l’Enfer. C’est, me semble-t-il, le choix de notre civilisation ».

« La foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose ».

« Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant ».

« La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement ».

« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer » !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais.

Le 4 septembre 1993, et ce fut sa dernière inscription, Thierry Vernet notait enfin ceci : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».

RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés.

RENCONTRE Dans Passagère du silence, Fabienne Verdier raconte son apprentissage du grand art de la Chine, au prix d'inimaginables difficultés. Au chemin de la Dame

Au chemin de la Dame

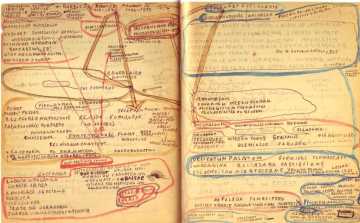

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère.

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère. Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.

Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

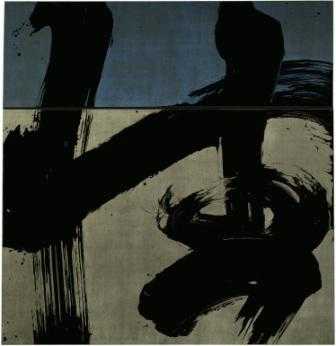

Calligraphie de Fabienne Verdier

Calligraphie de Fabienne Verdier

«Je tends à maîtriser le lâcher-prise… »

«Je tends à maîtriser le lâcher-prise… »

Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

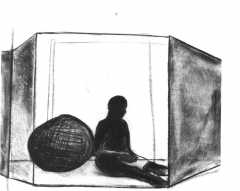

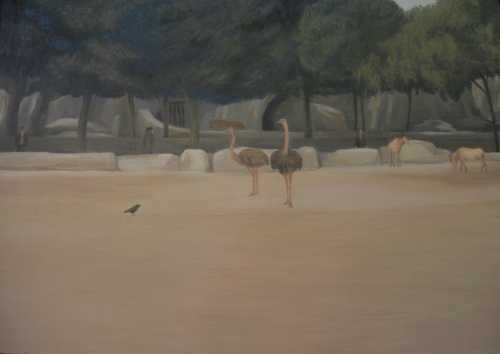

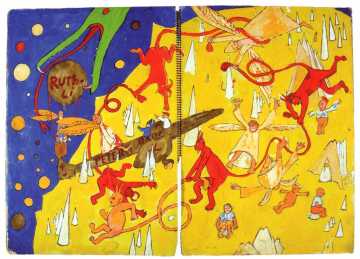

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.»

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.» Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs.

Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs. Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.

Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.