Achever Clausewitz, par René Girard. Notes de lecture (1)

- Introduction de René Girard.

- Après un exergue de Pascal commençant sur ces mots : « C’est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité ».

- Annonce « un livre bizarre ».

- Excursion du côté de l’Allemagne et des rapports franco-allemands, à la lumière de la lecture de Clausewitz redécouvert », par delà la lecture de Raymond Aron.

- Resitue son travail, jusqu’à maintenant « présenté comme une approche du religieux archaïque, par le biais ’une anthropologie comparée.

- « Il visait à éclairer ce qu’on appelle le processus de l’hominisation, ce passage fascinant de l’animalité à l’humanité, il y a de cela des milliers d’années. Mon hypothèse est mimétique. C’est parce que les hommes s’imitent plus que les animaux qu’ils ont dû trouver le moyen de pallier une similitude contagieuse, susceptible d’entraîner la disparition pure et simple de leur société. Ce mécanisme, qui vient réintroduire de la différence lä où chacin devenait semblable à l’autre, c’est le sacrifice ».

- Rappelle son travail essentiel sur le thème du bouc émissaire.

- Evoque ensuite le passage du religieux mythique au christianisme, avec la dualité fondamentale du destin de celui-ci.

- « C’est le christianisme qui démystifie le religieux et cette démystification, bonne dans l’absolu, s’est avérée mauvaise dans le relatif, car nous n’étions pas préparés à l’assumer »,

- Paradoxe selon lequel le christianisme « est la seule religion qui aura prévu son propre échec. » - Cette prescience est omniprésente dans les textes apocalyptiques, le plus souvent inaperçus même dans les Evangiles synoptiques et les épîtres de Paul.

- Rapporte les textes apocalyptiques au désastre en cours en ce début du XXIe siècle.

- « Nous ne pouvons échapper au mimétisme qu’en en comprenant les lois : seule la compréhension des dangers de l’imitation nous permet de penser une authentique identification à l’autre. Mais nous prenons conscience de ce primat de la relation morale au moment même où l’atomisation des individus s’achève, où la violence a encore grandi en intensité et en imprévisibilité ».

- Affirme que le violence qui produisait du sacré ne produit plus désormais qu’elle-même.

- La réalité rejoint une vérité dite il y a deux mille ans.

- « Le paradoxe incroyable, que personne ne veut accepter, est que la Passion a libéré la violence en même temps que la sainteté. Le sacré qui depuis deux mille ans « fait retour » n’est donc pas un sacré archaïque, mais un sacré « satanisé » par la conscience qu’on en a, et qui signale, à travers ses excès même, l’imminence de la Parousie ».

- Rappelle le mot d’Héraclite : « Polémos est père et roi de tout ».

-  Puis en vient à la « montée des extrêmes » perçue et décrite, théorisée par Carl von Clausewitz (1780-1831), dont il précsie aussitôt que De la Guerre déborde de tous côtés les kimites d’un traité technique.

Puis en vient à la « montée des extrêmes » perçue et décrite, théorisée par Carl von Clausewitz (1780-1831), dont il précsie aussitôt que De la Guerre déborde de tous côtés les kimites d’un traité technique.

- Annonce qu’il ne fera pas de Clausewitz un bouc émissaire, après qu’on l’a trop adulé ou trop attaqué, mais le sujet d’une discussion cruciale sur l’évolution de la guerre et ce qu’il en est aujourd’hui.

- « Clausewitz est possédé, comme tous les grands écrivains du ressentiment »

- Estime que le sens du De la guerre est religieux, et que seule une interprétation religieuse

- Clausewitz est le premier à montrer, presque à son corps défendant, malgré la raison des Lumières qui continue de l’éclairer, que « le monde va de plus en plus vite vers les extrêmes ».

- « Nous sommes la première société qui sache qu’elle peut se détruire de façon absolue. Il nous manque néanmoins la croyance qui pourrait étayer ce savoir. »

- Clausewitz a pressenti le lien entre la rivalité mimétique et la formule apocalyptique, sans le théoriser clairement.

- « Non seulement Clausewitz a raison contre Hegel et toute la sagesse moderne, mais cette raison a des implications terribles pour l’humanité. Ce belliciste a vue des choses qu’il est le seul à avoir vues. En faire un diable, c’est s’endormir sur un volcan ».

- Pour René Girard, qui invoque Hölderlin, il pense que « seul le Christ nous permet d’affronter cette réalité sans devenir fous. L’apocalypse n’annonce pas la fin du monde ; elle fonde une espérance ».

- Mais l’espérance n’est possible qu’à proportion de notre lucidité sur les périls de l’heure, et à condition de s’opposer aux nihilistes et aux réalistes cyniques de la gouvernance, de la banque et de l’industrie militaire…

- Montre ensuite la force et la fragilité de notre civilisation, qui découle de la force et de la faiblesse du christianisme

- Rappelle l’efficacité du sacrifice et du bouc émissaire dans le maintien de l’ordre social.

- « Pour rendre la révélation entièrement bonne, pas menaçante du tout, il suffirait que les hommes adoptent le comportement recommandé par le Christ : l’abstention complète de représailles, le renoncement à la montée aux extrêmes.

- Or nous progressons de plus en plus vite vers la destruction du monde.

- « Pour rendre la situation encore plus démente, la révélation chrétienne est la victime paradoxale de savoir qu’elle apporte. On la confond de manière absurde avec le mythe, que visiblement elle n’est pas, doublement méconnue et par ses ennemis et par ses partisans, qui tendent à la confondre avec une de ces religions archaïques qu’elle démystifie. Or toute démystification vient du christianisme ».

- Montre comment le christianisme tend à la sortie du religieux.

- Constate que « les sages et les savants » redoublent de furie contre le christianisme et se réjouissent de sa disparition prochaine.

- Rappelle quant à lui la fonction pacifiante des « niaiseries sacrificielles » dont le progrès prétend se débarrasser, qui nous manquent paradoxalement aujourd’hui.

- « Les seuls chrétiens qui parlent encore de l’apocalypse sont les fondamentalistes, mais ils s’en font une idée comlètement mythologique. Ils pensent que la violence de la fin des temps viendra de Dieu lui-même : ils ne peuvent pas se passer d’un Dieu méchant. Ils ne voient pas, chose étrange, que la violence que nous sommes en train d’amasser sur nos propres têtes a toutes les qualités requises pour déclencher le pire. Ils n’ont aucun sens de l’humour ».

-  Rappelle enfin la place centrale qu’aura Hölderlin dans les conversations qui suivent.

Rappelle enfin la place centrale qu’aura Hölderlin dans les conversations qui suivent.

- « Ce contemporain exact de Clausewitz et de Hegel est indéniablement celui qui voit, au cœur des conflits européens, que l’essentiel se jouera pour le monde dans le face à face entre la Passion et le religieux archaïque, entre les Grecs et le Christ.

- Evoque la « haine mystérieuse » qui a opposé la France et l’Allemagne.

- « Nous ne cessons de souligner, au cœur de ces entretiens, que la relation loge au cœur de la réciprocité, etq eu la réconciliation révèle ce qu’aura signifie la guerre en négatif.

- « Le primat de la victoire est le triomphe des faibles. Celui de la bataille, en revanche, prélude é la seule conversion qui compte. »

- « On ne pourra pas sortir de cette amibivalence. Plus que jamais, j’ai la conviction que l’histoire a un sens ; que ce sens est redoutable ; mais qu’ »aux lieux du péril, croît aussi ce qui sauve »… (p.21)

La montée aux extrêmes

- Benoît Chantre interroge RG sur l’origine de son intérêt pour Clausewitz.

- Découverte récente.

- Liée à sa réflexion sur la violence traversant toute son œuvre.

- A découvert que Clausewitz était un penseur beaucoup plus profond, par delà la technique, sur le dépassement de la raison politique par la guerre sans fin.

- A vu dans De la guerre l’amorce du drame du monde moderne.

- Jusque-là, l’analyse d’Aron lui avait masqué le livre.

- Aron appartenait encore à un monde (celui de la Guerre froide) où la politique avait le dessus.

- Pense que l’anthropologue aura désormais plus à dire que les sciences politiques.

- Pense que le rationalisme des Lumières est dépassé par la nouvelle radicalité de la violence.

- BC rappelle qui fut Clausewitz (p.27)

- RG date à Valmy la nouvelle ère de la mobilisation totale.

- Rappelle ensuite le caractère fulgurant de la victoire d’Iéna.

- Traumatisme décisif pour la Prusse.

- Evoque la triste fin de Clausewitz, qui ne pourra concrétiser ses théories au service de son pays.

- Retour à Qu’est-ce que la guerre, premier chapitre du traité.

- Que dit Clausewitz ?

- Que la guerre en dentelles du XVIIIe est révolut.

- Que la stratégie indirecte est une erreur »due à la bonté d’âme ».

- Le duel devient une « montée aux extrêmes ».

- Celle-ci est théorique.

- Corrigée par la réalité de l’espace et du temps.

- Observe les effets de la masse.

- L’objectif politique est faible quand les masses sont indifférentes.

- « Ce sont bien les passions qui mènent le monde, n’en déplaisent au rationalisme de Raymond Aron ».

- Comment le darwinisme social a précipité les choses.

- Hegel a vue passer « l’esprit du monde » sous ses fenêtres, mais quel est-il ?

- « Moins l’inscription de l’universel dans l’histoire que le crépuscule de l’Europe. Non plus la théodicée de l’Esprit mais une formidable indifférenciation en cours. Voilà pourquoi Clausewitz me passionne et m’effraie à la fois ».

- Les interlocuteurs abordent alors les questions de l’action réciproque et du principe mimétique.

- Le ressort de l’imitation violente fait se ressembler de plus en plus les adversaires.

- La théorie mimétique contredit la thèse de l’autonomie : « descendre en soi, c’est toujours trouver l’autre ».

- On va vers la militarisation de la vie civile.

- Ce sont les guerres napoléoniennes qui ont provoqué cette mutation.

- Le terrorisme est l’aboutissement des « guerres de partisans2 qui justifient leur violence par l’agression dont ils le prétendent victimes.

- L’action réciproque contient une double virtualité : d’accélérer ou de freiner la violence.

- Napoléon obsède Clausewitz comme un « modèle-obstacle » à la Dostoïevski.

- Cite la scène de Charles V et de son fils Ferdinand auprès de l’Empereur, comme une scène d es Possédés.

- Clausewitz tire son ressentiment de sa passion venimeuse pour Napoléon. Le mimétisme le ronge lui-même.

- RG s’intéresse à la continuité de l’action guerrière, sur laquelle travaille justement Clausewitz.

- Revient à sa notion de « crise sacrificielle », qui risque de devenir le danger suprême au temps des armes nucléaires.

- L’action réciproque accélère la montée aux extrêmes dès lors qu’elle n’est plus cachée.

- Le christianisme a joué un rôle déterminant dans cette mise au jour.

- BC, rappelant les analyses de La violence et le sacré, observe que les guerres réelles masquent la guerre absolue à laquelle elles tendent de plus en plus.

- Evoquent les thèmes de l’attaque et de la défense.

- Force de la défense observée par Clausewitz.

- La victoire de celui qui attaque n’est souvent que provisoire.

- « Le conquérant veut la paix, le défenseur veut la guerre ».

- Rappelle la fuite en avant de Napoléon, contrainte par Alexandre.

- Clausewitz montre comment la défense « dicte la loi ».

- Les guerres modernes ne sont si violentes que parce qu’elles sont réciproques.

- Hitler mobilise tout un peuple pour répondre à l’humiliation de Versailles. L’attaque est entée sur une défense.

- Ben Laden répond aux USA en posant les siens en victimes agressées.

- Celui qui organise la défense est maîtrisé par la violence.

- En outre, différée, le choc n’en est que plus violent.

- Que l’agression ex nihilo n’existe pas.

- « L’agresseur a toujours déjà été agressé ».

- Chacun a toujours l’impression que c’est l’autre qui a commencé.

- Jusqu’à la Révolution, les instances de l’ordre et du désordre se trouvaient codifiées.

- Aujourd’hui, avec la mondialisation, la violence a toujours une longueur d’avance.

- Contrairement aux animaux, les hommes n’arrivent plus à contenir la réciprocité parce qu’ils s’imitent beaucoup rop.

- Revient à Œdipe vu par Sophocle.

- Qui voudrait nous faire croire qu’Œdipe est aussi coupable.

- Alors que c’est le groupe qui est coupable.

- Les petites sociétés archaïques ont canalisé leur violence par le sacrifice du bouc émissaire.

- La guerre d’extermination

- Selon RG, le principe de réciprocité, une fois libéré, n’assure plus la fonction inconsciente de jadis.

- La violence devient sa propre fin. On détruit pour détruire. « la montée aux extrêmes est servie par la science ou par la politique ».

- Principe de mort ou fatalité ? Il se le demande.

- Les massacres de civils sont autant de ratages sacrificiels.

- « Les rivalités mimétiques se déchaînent de façon contagieuse sans pouvoir jamais être conujurées ».

- On l’a vu au Rwanda comme dans les Balkans.

- « Bush est, de ce point de vue, la caricature même de ce qui manque à l’homme politique, incapable de penser de façon apocalyptique. Il n’a réussi qu’une chose : rompre une coexistence maintenue tant bien que mal entre ces frères ennemis de toujours ».

- Et d’entrevoir le pire.

- Qui mènera à l’affrontement sino-américain.

- Cite La guerre civile européenne de Nolte et Le passé d’une illusion de Furet, avant d’envisager une interprétation anthropologique du péché originel.

- « Le péché originel, c’est la vengeance, une vengeance interminable ».

- En revient à Pascal, contre Descartes.

- Parce que Descartes prétend commencer quelque chose alors qu’ « on ne commence rien. On répond toujours ».

- Revient ensuite aux instances opposées de la mimésis, en évoquant Durkheim et Gabriel Tarde et le moteur de la construction du social, à savoir l’imitation.

- Montre comment la mimésis est à la fois la cause de la crise et le moteur de la résolution.

- « La victime est toujours divinisée après qu’elle a été sacrifiée : le mythe est donc le mensonge qui dissimule le lynchage fondateur, qui nous parle de diux mais jamais des victimes que ces dieux ont été ».

- Passe emsuite à la mimésis paisible, qui a commebase l’appretissage et le maintien des codes cultureles dans la longue durée.

- « Pascal a très bien vu cela, quand il évoque la ruse de l’ »honnête homme » défendant les « grandeurs d’établissement ».

- Evoque la stérilité des « groupes de fusion » imaginés par Sartre.

- « La violence a depuis longtemps perdu son efficacité, mais on commence seulement à s’en rendre compte. »

- Clausewitz entre voit cette réalité qu’il n’y a pas de différence de nature, mais de degré, entre le commerce et la guerre.

- Les interlocuteurs vont parles des relations franco-allemandes, un des foyers mimétiques les plus virulents de l’ère moderne.

- Cite Clausewitz comme un curieux « avatar des Lumières » qui annonce « l’imminente dictature de la violence ».

- Il entrevoit « la lutte tragique des doubles ».

- « C’est au cercle vicieux de la violence qu’il faudrait pouvoir renoncer, à cet éternel retour d’un sacré de moins en moins contenu par les rites et qui se confond maintenant avec la violence ».

- Pense que le « religieux démystifié » du christianisme sera la seule issue de ce cercle vicieux. (p.65) René Girard, Achever Clausewitz. CarnetsNord, 363p. A suivre...

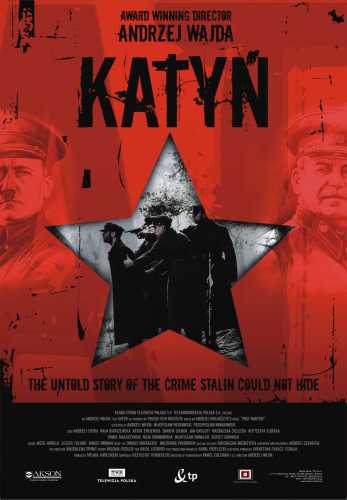

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère.

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère. Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.

Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.

Un vrai goût du faux

Un vrai goût du faux

A propos de L’Art et la vie

A propos de L’Art et la vie Aussi sensible aux lumières du paradis perdu qu’à la tragédie de tous les jours, l’artiste vivait à la fois l’effusion de Bonnard et la tension de Soutine, qu’il rapproche d’ailleurs au sommet de ses admirations dans l’un des magnifiques articles réunis ici sous un titre qui dit bien l’enracinement de son oeuvre et de sa réflexion “dans la vie”. Bien plus qu’un livre “sur” la peinture ou “sur” les peintres, L’Art et la vie nous immerge aussitôt “dans” ce bonheur irradiant que la peinture nous vaut de loin en loin, dont Czapski ressaisit les tenants et les secrets avec une merveilleuse pénétration. Qu’il rende hommage à Nicolas de Staël, revienne sur l’héritage de Cézanne, s’oppose au despotisme ravageur de Picasso (avec d’éventuels repentirs), se rappelle une rencontre avec Anna Akhmatova, détaille l’art de son cher Proust, rende un hommage inattendu à Dufy ou célèbre l’“âme” de Corot, parle travail ou “paresse féconde”, Joseph Czapski nous sollicite avec passion et nous est, autant que dans sa peinture, plus présent que jamais.

Aussi sensible aux lumières du paradis perdu qu’à la tragédie de tous les jours, l’artiste vivait à la fois l’effusion de Bonnard et la tension de Soutine, qu’il rapproche d’ailleurs au sommet de ses admirations dans l’un des magnifiques articles réunis ici sous un titre qui dit bien l’enracinement de son oeuvre et de sa réflexion “dans la vie”. Bien plus qu’un livre “sur” la peinture ou “sur” les peintres, L’Art et la vie nous immerge aussitôt “dans” ce bonheur irradiant que la peinture nous vaut de loin en loin, dont Czapski ressaisit les tenants et les secrets avec une merveilleuse pénétration. Qu’il rende hommage à Nicolas de Staël, revienne sur l’héritage de Cézanne, s’oppose au despotisme ravageur de Picasso (avec d’éventuels repentirs), se rappelle une rencontre avec Anna Akhmatova, détaille l’art de son cher Proust, rende un hommage inattendu à Dufy ou célèbre l’“âme” de Corot, parle travail ou “paresse féconde”, Joseph Czapski nous sollicite avec passion et nous est, autant que dans sa peinture, plus présent que jamais. Joseph Czapski. L’Art et la vie. Textes choisis et préfacés par Wojciech Karpinski. Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Julia Jurys et Lieba Hauben. L’Age d’Homme, 244p.

Joseph Czapski. L’Art et la vie. Textes choisis et préfacés par Wojciech Karpinski. Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Julia Jurys et Lieba Hauben. L’Age d’Homme, 244p.

Dans l’inferno de Gomorrha

Dans l’inferno de Gomorrha

Nicolas Buri, Pierre de scandale. Editions d'autre part, 225p.

Nicolas Buri, Pierre de scandale. Editions d'autre part, 225p.

Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même...

Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même...

René Girard,

René Girard,

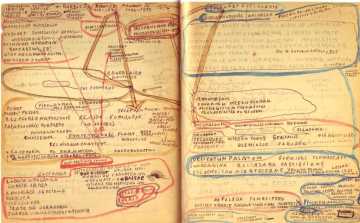

Vassili Grossman. Carnets de guerre. De Moscou à Berlin (1941-1945). Textes choisis et présentés par Antony Beevor et Luba Vinogradova. Calmann-Lévy, 390p.

Vassili Grossman. Carnets de guerre. De Moscou à Berlin (1941-1945). Textes choisis et présentés par Antony Beevor et Luba Vinogradova. Calmann-Lévy, 390p.