Régis Jauffret revisite l’affaire Stern en se coulant dans la peau de la meurtrière. Paradoxalement, la fiction sonne ici plus vrai que les faits étalés.

Il y a tout juste cinq ans de ça, le 1er mars 2005, le richissime banquier Edouard Stern, figure du gotha international, fut retrouvé mort à Genève, le corps gainé d’une combinaison de latex, ligoté et criblé de quatre balles. Identifiée comme la coupable de ce meurtre sordide en milieu chic, Cécile Brossard, «secrétaire sexuelle» quadra du milliardaire, fut jugée et condamnée à 8ans et demi de prison. Elle en sort ces jours…

Au procès assistait le romancier français Régis Jauffret (déjà connu pour une œuvre noire, notamment marquée par Clémence Picot, Asiles de fous - Prix Femina 2005 - ou Microfictions), qui en rendit compte dans Le Nouvel Observateur, comme l’avait fait Emmanuel Carrère, lui aussi romancier de premier rang, d’un autre procès mémorable, du faux médecin mythomane Jean-Claude Romand qui massacra sa famille.

Or le rapprochement lance évidemment la question: en quoi le roman permet-il d’aller «plus loin» que le seul reportage? Avec L’Adversaire (Gallimard 2002), Carrère avait répondu par une véritable immersion dans le milieu fréquenté par le tueur, qu’il avait approché personnellement. Tout autre est la démarche de Régis Jauffret, qui se coule littéralement dans le personnage de la criminelle (jamais nommée, pas plus que Stern) dont il raconte les tribulations au fil de la longue fugue, jusqu’en Australie, qui suit immédiatement son meurtre avant qu’elle ne se livre à la police. Dans la foulée, on revit une aventure passionnelle immédiatement marquée par la personnalité très ambivalente du banquier, mélange de dominateur cynique passionné d’armes et de fils à maman blessé se pelotonnant auprès de sa maîtresse en lui confessant sa «peur des loups». Le mari, aussi malin que falot, admet que sa conjointe devienne son «chéquier vivant» avec son rival qui l’humilie, mais la relation triangulaire se complique encore avec les enfants du banquier que la double vie glauque de leur père traumatisera. La narratrice les comprend d’autant mieux que sa propre enfance a été une horreur, violée qu’elle fut à 12 ans par un ami de sa mère et terrorisée par un père violent et lubrique.

Au demeurant il y eut aussi de beaux moments dans cette passion, représentant plus qu’une banale relation tarifée. «Il était le seul homme à m’avoir à ce point voulue», remarque-t-elle ainsi, et lui dit à un moment donné qu’il aimerait un enfant d’elle, puis lui offre 1 million en guise de «bébé» de substitution, dont il lui refuse finalement la garde. Et les coups, les cadeaux, la goujaterie d’alterner: «Il exigeait que je le maltraite. C’était un ordre. Une prérogative de son pouvoir absolu. De la dominatrice, il a toujours été le maître.»

Dans son préambule, Régis Jauffret affirme que «la fiction éclaire comme une torche», mais aussi que «la fiction ment». Le romancier fait parfois violence à la logique pour fouiller la déraison humaine. Il en résulte un roman net et cinglant, qui n’excuse personne mais diffuse une réelle empathie - non sentimentale.

Obscure passion

De quel droit Régis Jauffret parle-t-il au nom de la meurtrière qui crache son histoire dans Sévère? Pas un instant on ne se le demande en commençant de lire ce récit mené à la cravache. «Je l’ai rencontré un soir de printemps» sonne comme «il était une fois», et c’est parti pour le conte noir. Onze lignes sèches pour dire comment tout s’est précipité après que le banquier a repris le million de dollars que sa maîtresse lui a extorqué: «Je l’ai abattu d’une balle entre les deux yeux. Il est tombé de la chaise où je l’avais attaché. Il respirait encore. Je l’ai achevé. Je suis allée prendre une douche…»

Schlague des mots. Cela s’est-il passé exactement comme ça? On s’en fout. Régis Jauffret a suivi tout le procès Stern, dont il connaît les détails, mais ici, le fait divers devient mythe. Pas trace du voyeurisme moralisant des médias. On croit cette femme: dure pour en avoir bavé dès l’enfance, et qui rêve encore du prince charmant, richissime pauvre type, dominateur et perdu. Et la vie de s’en mêler: l’obscur de la passion humaine, la société et ses embrouilles…

Le noir a toujours marqué les romans de Régis Jauffret, parfois jusqu’au morbide. Or, curieusement, le plus saturé de réalité «réelle» d’entre eux, le plus limpide aussi, sonne le plus vrai, grâce à la fiction…

Régis Jauffret, Sévère. Seuil, 160p.

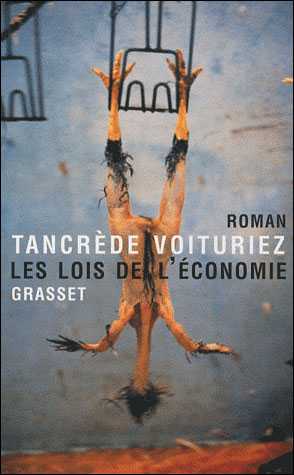

Tancrède Voituriez. Les lois de l'économie. Grasset, 201p.

Tancrède Voituriez. Les lois de l'économie. Grasset, 201p.