Ceux qui se lamentent

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

De la magie des noms et de quelques figures du quartier de nos enfances. Que tout s’apaise au doux murmure du sablier, ou lorsque Mozart se remet au piano.

De la magie des noms et de quelques figures du quartier de nos enfances. Que tout s’apaise au doux murmure du sablier, ou lorsque Mozart se remet au piano.

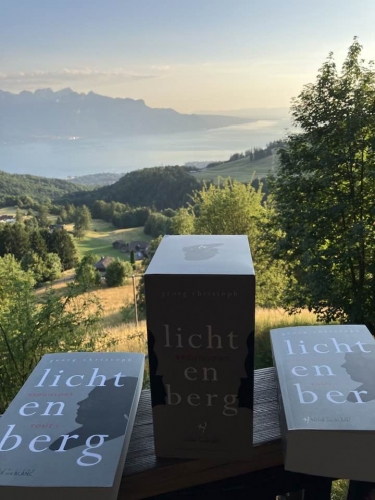

On est ici comme au bord du ciel, le dos à la forêt suspendue, à rêver à tous les bleus de là-bas.

Là-bas, pour peu qu’on oublie notre espèce désenchantée, c’est le règne encore d’avant le Déluge et, sur les rivages noirs aux murailles d’orchidées, c’est le jardin d’avant la Faute; là-bas tous les bleus vivent encore en liberté dans l’imagination du ciel aux trente-six mille lubies par jour, et tous ces bleus nous rappellent l’Afrique de nos enfances et l’Amérique, l’Asie extrême, l’Océanie cannibale de nos enfances aux visages ornés de peinturlure et aux noms libérant leur magie rien qu’à se trouver prononcés: rien que le nom de Pernambouc et ressuscite le tamanoir de Cendrars à la longue liche fourmivore et au petit oeil élégiaque, rien que le nom d’Irkoutsk et se resoulèvent, du néant de poussière, les hordes de cavaliers asiates à la pourchasse de Michel Strogoff, rien que le nom de La Désirade et voici qu’émerge, de tous les bleus étales de la mer des Caraïbes, cette affreuse souche de rocher plus vieil et plus dur que l’os, mais comment ne pas rêver à ce nom ?

Je vois d’ici la moue de la fille Maillefer qui avant tous, dans le quartier de nos enfances, aura fait les Baléares et les Canaries, les Maldives et tous les lagons à travers les années, jusqu’aux Antilles quand son crabe de fumeuse de Mary Long commença de lui lacérer la voix, et je me figure son exclamation de blasement à la réu du Club des alizés où toutes et tous se rappellent les îles qu’ils ont faites: La Désirade ? mais c’est le plus moche caillou !

Trente ans plus tôt, l’Eve nouvelle de l’ère du Traveller aurait pu se faire, déjà, la voix de ce monde en devenir où toute sténo-dactylo se trouverait bientôt en mesure de se payer les îles, ce qu’on appellait le Nouvel Eden dans les premiers dépliants polychromes, les îles au bleu total et pas encore tous ces hippies nudistes ou ces bougres de fichus Teutons à laides bedaines.

Cependant on ne rêve à l’instant que sur le nom de La Désirade, et farouche, vue de la Pointe des Châteaux, et rébarbative avec son air de Krach marin, jadis citadelle de toutes les proscriptions, crimes de sang ou d’opinion, atteintes à la morale ou souches d’épidémies, mais aujourd’hui déserte à peu près et pure mille fois plus que les molles villes flottantes à mille dollars la croisière, pure comme le château de l’âme et l’illusion que rien ne meurt.

Aujourd’hui la fille Maillefer nous a lâché les baskets: Gloria n’est plus désormais qu’un élément anonyme du tas de cendres du Jardin du Souvenir, sa poussière mêlée à celle de gens que peut-être elle vitupérait en ses aigreurs dernières d’esseulée maniaque de jeux télévisés, sa poussière confondue à celle, horreur, de la Jaton qui lui souffla son amant Victor l’année de l’Exposition nationale, sa poussière mélangée à de la farine de nègre ou de rastaquouère - tous ces gens qui disait-elle sont nés couchés et prennent le travail de nos chômeurs -, Gloria jadis respectée fondée de pouvoir de sa boîte et maintenant à la fosse comme cette couche-toi-là du quartier qui recevait au su de tout un chacun, Gloria capable de jouer la Polonaise de Chopin et désormais partageant le dernier séjour des putains russes et des camés sidéens, Gloria mortifiée en son fantôme à constater soudain que rien ne la distingue plus des sales pédés ou des mufles yougos, et pourtant de tout ce fumier de honte sotte et de préjugés temporels renaîtront de nouvelles fleurs à ravir les filles.

Que vive le nom de Gloria Maillefer, me disais-je alors en imaginant sa pauvre neige d’ossements filant dans le sablier des étoiles, que revivent les noms, me disais-je à La Désirade, notre maison au bord du ciel, les yeux perdus dans les bleus alpins du Haut Lac en rêvant à des inscriptions qui nous survivraient, bouts de papiers, graffitis sur les murs, vieux livres resurgis comme des visages dans la nuit aux vitrines de librairies démolies depuis des années, et cette aube-là les monts de Savoie jouaient les soufrière aux vapeurs d’entrailles telluriques, les forêts se peuplaient de noms d’oiseaux à trente-six mille couleurs, tout remontait à l’enfance des montagnes, il y avait partout de la glace et cela même n’était qu’un rêve momentané car en arrière, plus loin, plus haut dans les millions de millénaires nous attendait le piano de Gloria sur quelque rivage insulaire où la fille toute petite encore mais bien méchante déjà tirait la langue au vieux Mozart supposé lui tourner les pages.

Ce texte constitue l'ouverture du Sablier des étoiles, recueil paru en 1998 chez Bernard Campiche.

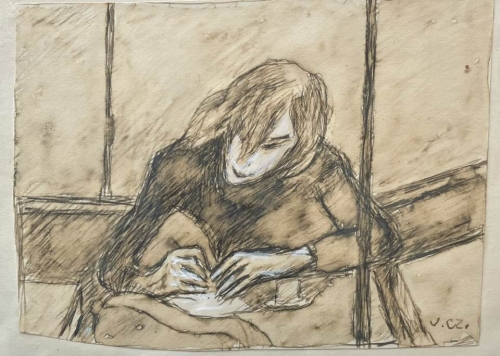

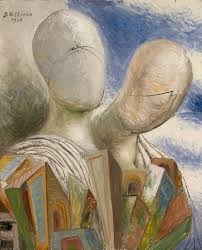

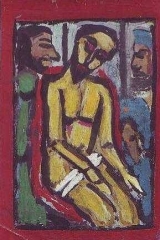

Le vert et le rouge sont dites couleurs de la passion, qui composent ici, dans la forme, accentuée par des cernes noirs, de six poires posées sur un guéridon noir adorné de dorures, ce qu’on dirait conventionnellement une nature morte, mais à vrai dire par antiphrase tant elle est vive et chatoie dans le détail foisonnant d’autres touches de couleur, ou encore une façon d’icône profane rappelant les visions d’un Rouault, sans qu’il s’agisse de référence et moins encore de citation.

Ce tableau datant de 1973, qui n’a cessé de nous accompagner, m’apparaît aussi, par son mélange de lyrisme m’évoquant également le chant des vitraux, comme un objet de contemplation qui me rappelle le siècle d’or espagnol plus que les maîtres flamands, et d’emblée s’est imposé le mot d’apparition.

Ce sera d’ailleurs, dans le statisme de la contemplation mais aussi par la chose saisie au vol dans le mouvement, une constate de la peinture de Czapksi que de faire apparaître le monde qui nous entoure, et voir, ce qui s’appelle voir, les choses non seulement vues mais regardées – le verbe signifiant « garder avec » - , que le travail du peintre consiste à dégager de leur part anecdotique et contingente pour en fixer la présence et l’aura.

Ce que je vois me regarde, semble nous dire l’Artiste, mais encore s’agit-il de le traduire en sorte de dire que ce que je vois regarde aussi les autres.

Poires vertes, fond rouge. Huile sur toile, 61x50, 1973. Pp LK/JLK.

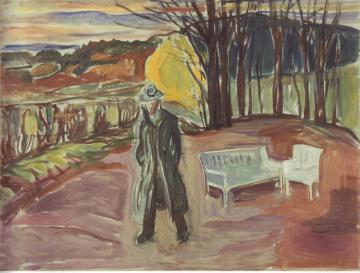

En mémoire de mon père

Un jour, au bureau, ils m’ont dit que je n’assurais plus: c’est cela qu’ils m’ont dit, mais je n’ai pas bien saisi sur le moment. Tout a basculé à partir de là, mais je n’ai pas compris, alors, le sens de cette expression.

Vous savez que j’ai toujours été très à cheval sur les expressions, et celle-ci me semblait d’autant moins compréhensible que nous nous trouvions dans une compagnie d’assurances où j’étais employé depuis plus de trente ans et où jamais on ne m’avait fait la moindre remarque désobligeante sur la qualité de mon travail, sauf en apprentissage.

Ils se sont mis à trois pour me le dire. De l’une à l’autre de leurs entrevues, comme ils disaient, je me rappelle que j’avais légèrement desserré ma cravate, signe chez moi de nervosité.

Ils se sont succédé dans mon bureau pour me dire à peu près la même chose. Trois jeunes employés qui me devaient en principe le respect, et qui jamais, en tout cas, vingt ans, plus tôt, ne se seraient permis une telle observation. Deux consultants et la nouvelle responsable des ressources humaines, selon l’expression. Trois nouveaux qui nous connaissaient à peine et qui ont commencé, comme un seul, par me dire merci.

Je ne voyais pas pourquoi. Il n’y avait aucune raison de me féliciter de quoi que ce fût. Je n’avais fait, ces derniers temps, que ce que j’avais toujours accompli pour la Maison: à savoir ce que j’étais supposé faire précisément pour mon salaire.

D’ailleurs je me demande s’ils y croyaient ? J’avais plutôt l’impression qu’ils récitaient une leçon apprise. Ils avaient les mêmes sourires que les gens des sectes religieuses qui se présentent à votre porte, de l’espèce que je tiens prudemment à distance, quitte à paraître inhospitalier.

Ils étaient cordiaux jusqu’à l’indiscrétion. Je n’ai pas du tout apprécié cette approche précipitée à l’objet mal défini. Pourtant je me suis interrogé. Avais-je mal fait d’une manière ou de l’autre ? M’étais-je égaré à l’occasion de mon deuil ?

Je savais, bien entendu, que tous mes collègues s’étaient posé bien des questions à mon sujet à travers les années, et notamment du fait que j’avais toujours refusé tout avancement, mais ma fidélité à la Maison et ma régularité absolue m’avaient valu l’estime des anciens et la considération parfois ironique des plus jeunes, au début, qui apprenaient ensuite à me connaître et que je mettais souvent dans ma poche en leur parlant de mes collections.

Du vivant de Rose, au demeurant, je n’accordais qu’une importance secondaire à la façon dont on me regardait au bureau. Nous avions admis une fois pour toutes que tel serait notre gagne-pain jusqu’à ma retraite, juste augmenté du produit de la vente des découpages folkloriques de ma soeur aux Américains et aux Japonais.

Rose appréciait ce qu’elle disait mon sacrifice, qui n’était à vrai dire, pour moi, qu’un arrangement commode me permettant de me concentrer sur mes vraies préoccupations; et tout aurait pu continuer ainsi quelques années encore, ponctuées de voyages de plus en plus lointains avec Rose, si celle-ci n’avait pas été frappée par la maladie l’année même où les managers, selon la nouvelle dénomination, entreprirent les changements.

De ceux-ci, les premiers signes ne m’apparurent guère, tant j’étais absorbé par l’état de Rose. Certains anciens m’avaient certes mis en garde, qui s’inquiétaient de rumeurs provenant de l’Agence Générale, mais j’avais toujours estimé peu digne de s’alarmer sur des rumeurs, et les silences de Rose, succédant à l’apaisement de chaque découpage, me causaient tant d’inquiétude que plus rien d’autre n’existait.

A la même époque, en outre, l’engagement des trois jeunes cadres formés à la médiation interne selon les termes du communiqué de la Direction Générale, avaient suscité de vives réactions chez certains de mes pairs, sans m’ébranler du tout pour ma part. Mes visites quotidiennes au pavillon d’isolement, où j’avais vu plusieurs jeunes gens s’en aller, m’avaient tellement ému que j’en étais arrivé à ne plus discerner les nuances de l’âge ni craindre de réels bouleversements liés à je ne sais quelle lutte de générations.

J’avais pourtant relevé diverses nouvelles expressions, dans les conversations à la cafétéria, telle l’optimisation des fonctions de la chaîne, dont la tournure me déconcertait autant que celle des fameuses ressources humaines; et ce fut le même langage que me tinrent bel et bien ces trois-là quand ils me dirent quelques mois plus tard que je n’assurais plus.

Ils m’ont dit pour commencer, peut-être pour mieux faire passer la pilule, qu’ils me respectaient. Non sans malice, à ce qu’il m’a semblé, la nouvelle responsable des ressources humaines, une blonde du genre efficient prénommée Ariane, m’a fait valoir que j’étais unique en mon genre, tandis que ses deux collègues s’accordaient à me trouver intéressant.

Tous trois ont reconnu que je représentais un monde qui avait joué son rôle, ils en étaient conscients, seulement voilà: pour eux je n’assurais plus.

Et naturellement ils m’ont expliqué. Et j’ai bientôt compris. J’ai compris beaucoup plus vite qu’ils ne s’y attendaient, et cela les a décontenancés à leur tour. J’ai compris qu’il ne s’agissait pas forcément de se débarrasser de moi mais en tout cas de me reformater, selon leur expression, et du même coup je me suis braqué, et ce fut dès ce moment-là que je retrouvai Rose ou, disons, l’esprit de Rose, le coeur de Rose que j’avais cru perdre à tout jamais dans la confusion du chagrin.

Nous avions toujours vécu, aux Oiseaux, comme si nous étions venus au monde pour rester ensemble. Les vingt ans, puis les trente ans, les quarante ans de Rose avaient passé sans que jamais elle ne me parle de frayer ailleurs. La petite maison que Maman nous avait laissée en héritage, dans la zone villa où nous avions passé notre enfance, convenait à notre genre de vie. Les gens des alentours se posaient peut-être eux aussi des questions à notre propos, mais ce n’était même pas sûr, et de toute façon ça ne portait pas à conséquence tant les relations entre voisins s’étaient distendues avec les années, surtout depuis l’histoire des pervers de la maison bleue.

J’y repense avec tristesse. J’ai parfois l’impression que seule Rose a conçu avec moi ce qui s’est réellement passé alors. Il me semble que tout le monde s’est protégé de la réalité des faits. Et maintenant, repenser à ces événements me fait honte. Notre quartier, notre pays, notre monde, notre espèce devraient avoir honte de cela.

J’en ai parlé avec Marcelo, mon correspondant brésilien, naturaliste à Sao Paulo, qui sait que tous les jours des choses terribles se passent dans les rues de sa ville. Je lui ai dit: Marcelo, voici ce que nous avons vécu au quartier des Oiseaux, et tels sont mes cauchemars, puis je lui racontai ceux qui me hantèrent à l’époque de Da Nang. Il m’a répondu le soir même qu’il avait entendu parler de cette affaire par le satellite et qu’il imaginait ce que je ressentais, que lui-même vivait dans une cage dorée gardée par des vigiles et que ce n’était sûrement pas un hasard si nous préférions l’étude de la nature à celle de ces animaux dénaturés que sont nos semblables.

Tout le temps de l’histoire des pervers de la maison bleue, nous nous étions tenus à l’écart. Lorsque les gens du quartier s’étaient laissés contaminer par le délire public et la haine, j’avais dit à Rose que je pensais préférable de ne pas se ranger dans un camp ou dans l’autre, et elle me répondit en mouillant un scone dans son infusion de verveine: vous avez raison, Gottlieb - mais c’était avant tout parce qu’elle-même avait mal et qu’elle savait mes cauchemars.

Rose pensait aux enfants. Pour ma part je me contentais de subir les visions nocturnes qui m’étaient envoyées par je ne sais quelle terrible divinité, je voyais l’horreur pure ou plutôt je la sentais se déployer en moi comme un film en trois dimensions dans lequel je ne pouvais agir, je me réveillais paralysé au milieu de l’horrible laboratoire qu’avaient décrit les journaux, comme je m’étais réveillé dans les souterrains vietnamiens nettoyés au lance-flammes, mais dès que je me réveillais je me sentais incapable d’exprimer quoi que ce fût, n’était-ce à Rose qui m’écoutait en tremblant elle aussi, et d’autant plus qu’elle ressentait autrement que moi la torture des enfants, la souillure et la torture.

Elle disait que c’était trop tard. Elle essayait de se représenter une femme livrant à un homme un enfant en bas âge. Elle ne pensait qu’aux actes commis. Elle voyait en rêve ces chaînes et ces colliers de chien, ces extenseurs de fer, ces lames de rasoir et ces cutters dont avaient fait usage les deux fous dont les caméras réjouissaient plusieurs centaines d’autres déments ordinaires. Elle voyait l’enfant laissé seul un mois dans ses déjections et marqué au fer rouge. Elle se réveillait en hurlant. Elle se voyait en mère réclamant son enfant. Elle prenait chaque mot des journaux au sérieux, et peut-être est-ce cela aussi qui l’a tuée ?

Pour en revenir à mes jeunes consultants, je savais qu’ils étaient supposés faire vite. J’avais deviné qu’ils n’étaient que des truchements. Je me doutais bien qu’aucun d’eux ne me voulait du mal et qu’ils ne faisaient qu’appliquer des directives. Du moins les voyais-je venir de loin car j’avais alors, de ce qui se tramait, une idée de plus en plus claire.

- Vous avez cinquante-cinq ans, ce n’est pas si vieux, Gottlieb, nous pouvons encore faire quelque chose de vous.

Voilà ce que m’a dit le jeune homme au costume voyant qu’on avait engagé, avec son non moins fringant compère Lemercier, comme consultant externe de médiation.

Il s’appelait Moreno et paraissait le moins enclin à m’écouter, mais je lui sentis bientôt des failles.

Il m’avait demandé, ce soir-là, si je m’identifiais vraiment à l’esprit de l’Entreprise, et comme je paraissais hésiter, il avait réitéré sa question.

- Je vous ai parfaitement entendu, avais-je répondu en me levant, et, désignant mon siège, je le priai de s’asseoir pour m’écouter.

Alors je lui parlai du Grand Nacré.

Je lui dis les moires. Je lui dis les diapres. Je lui dis toute la combinatoire des couleurs. Je le transportai en divers lieux que nous avions explorés Rose et moi.

Moreno n’en revenait pas.

Il a d’abord fait celui à qui l’on a seriné que savoir écouter est un atout indispensable à la bonne gestion.

Puis il a tenté de m’interrompre. Il était, en station debout, nettement plus grand et mieux découplé que moi, mais à l’instant, sur ma chaise tournante d’une autre époque, il semblait contraint de se soumettre à mon discours, que je lui tins avec une douceur persuasive sans cesser de lui tourner autour.

«Il faut voir le Grand Nacré se poser sur la fleur de budleya», lui dis-je en guettant sa moindre réaction, et, ne voyant rien venir, je précisai que cette sorte d’accouplement avait quelque chose de fortement symbolique, tout en relevant la nuance d’étonnement vif qui anima du même coup son regard.

Puis je lui racontai la venue au monde du sphinx Polyphème que ma correspondante de Shadyside, Annie D., m’avait longuement décrite dans l’un de ses mails. Maintes fois j’avais revécu cette scène grâce au récit de mon occulte amie, dont les mots avaient un tel pouvoir évocateur que je m’étais pour ainsi dire approprié son souvenir.

Je racontai à Moreno cette péripétie naturelle sans le laisser m’interrompre.

Lui qui me parlait de restructuration, il devait se représenter, lui dis-je, la mue de la grande chrysalide empaquetée dans sa feuille de chêne cousue, et commençant de bouger puis de taper, de marteler son enveloppe comme de derrière la porte de bois d’un romanesque souterrain à la Monte-Cristo.

A force de me représenter la scène, j’étais en mesure de la raconter comme si je l’avais vécue moi-même. Et je suggérai des analogies: d’une vie toute d’ombre et de repli, comme ce garçon se figurait un peu la mienne, voici qu’allait émerger une tête pelucheuse et deux longues antennes à plumes, un abdomen couvert de fourrure et de longues pattes hirsutes autant que celles d’un ours trempé par l’averse, enfin ces ailes repliées et vernissées ressemblant à s’y méprendre aux plis encore collants d’un parapluie refermé.

- Ceci pour l’ancien bureau, et cela pour le nouveau, lui lançai-je, avec une oeillade sardonique qui lui échappa, en lui désignant ensuite l’image rutilante, au-dessus d’un classeur métallique, du mâle Polyphème aux immenses ailes d’un brun velouté, bordées de bandes bleues et roses aussi délicates que celles d’un lavis, avec l’ocelle énorme, ornant chaque aile postérieure de son splendide oeil doux et dur à la fois, dont le bleu sombre se fondait en un jaune immatériel.

A vrai dire il était médusé.

Il ne s’attendait pas du tout à ma propre métamorphose, lui qui s’était imaginé qu’on pouvait m’épingler comme une poussiéreuse mouche grise, sous prétexte que mes gilets et mes vestons, mes chaussons hors d’âge et mon lorgnon de bureaucrate exhalaient la vieille ambiance des chambres mal aérées. Il croyait m’avoir jugé une fois pour toutes quand je bénéficiais moi-même, à cet égard, d’une assez confortable avance sur ses observations.

De fait je l’avais, d’ores et déjà, radiographié de mon oeil de morphopsychologue amateur.

Tout en donnant l’apparence d’un battant, ce garçon était un mou, un velléitaire et un sensitif. Il y avait en lui un indéniable ressort d’ambition sociale qui lui avait permis de donner le change, mais je voyais bien qu’il ne croyait pas aux mots vides qu’il prononçait et qu’il était en somme meilleur qu’il ne s’en doutait lui-même.

Ce fut ce qui me permit de marquer mes premiers points sur la voie de son éveil, sans me faire trop d’illusions pour autant. Il faut dire que son propre statut était en jeu, et qu’il y avait la question de l’âge qui se reposait à ce moment-là. La conformité s’imposait à ses yeux comme garante de survie, et je me doutais qu’il ne pourrait s’affranchir si facilement d’une illusion si répandue. En outre, je restais par trop méfiant à l’égard des mutations artificielles, qui me faisaient me défier justement des transformations décidées pour l’Entreprise, et que je savais le contraire des vraies métamorphoses auxquelles je prêtais mon attention depuis des lustres.

J’avais d’ailleurs évoqué ces questions avec ma correspondante Annie D., qui me soutenait par de petits messages quotidiens dans ma boîte électronique tandis que les managers de La Vie assurée préparaient en douceur (pensaient-ils) la liquidation de mon cas.

A propos d’ Annie D., dont j’avais découvert les travaux par l’entremise de Marcelo, je m’aperçus bientôt que cette femme admirable avait tant de traits intérieurs comparables à ceux de Rose que je lui en prêtai le visage avant qu’elle ne m’envoie son portrait numérisé, et de fait elle avait les mêmes lignes pures et le même regard d’enfant têtu que ma Rose.

Annie D., en marchant dans sa vallée des Montagnes Bleues, en Virginie, ne cessait de penser aux vraies conditions de la transformation de l’humain, et tout de suite je me sentis compris par elle lorsque je lui envoyai mes réflexions sur l’analogie que j’avais établie entre les mutations codifiées de la momie égyptienne et la métamorphose du papillon. Par mail, le soir même - enfin son soir à elle, de notre jour précédent, puisque nous en étions déjà nous-mêmes à l’heure des croissants -, elle m’écrivit que, by Jove, j’avais bien mérité mon prénom de fan de Dieu.

De tout cela, je ne pouvais évidemment parler avec qui que ce fût à La Vie assurée, où les préoccupations terre à terre constituaient l’essentiel des conversations de la cafétéria, des performances amoureuses des jeunes gens le samedi soir au championnat de football du mercredi.

Comme j’avais toujours fait figure d’original, apparemment figé dans les anciennes manières mais capable d’écouter toute conversation, fût-elle du dernier cri, et que mes jeunes examinateurs en avaient parlé après nos premières entrevues (la pétulante Ariane avait elle-même été subjuguée par ma connaissance de la faune de Bornéo où l’un de ses oncles chasseur avait séjourné, et Lemercier, l’autre consultant, s’était laissé amadouer d’autant plus facilement qu’un séjour aux Maldives l’avait porté à s’intéresser aux grands fonds marins qui n’avaient guère de secrets pour moi ), je compris que, pour quelque temps au moins, j’aurais un peu de répit et d’autant plus que mon nouvel état de solitaire, depuis la mort de Rose, me laissait une complète disponibilité d’esprit.

Notre fier trio se relayait dans le petit bureau où l’on m’avait relégué et dont j’avais fait, comme chaque fois, un repaire tout personnel évoquant un grand livre d’images.

Troublés par le fait que c’était moi qui les recevait et non l’inverse, mes jeunes gens avaient de la peine à exposer clairement ce qu’ils pensaient. Ils manquaient de précision dans leur vocabulaire et plus encore de suite dans l’exercice de la raison. Je me gardais de me gausser d’eux, mais je restais néanmoins sur mes gardes.

Je les regardais en souriant. J’étais gai comme toujours et cela les faisait changer de contenance.

Je savais bien ce qu’ils étaient censés faire sur ordre de la Direction Générale. Je voyais qu’ils s’étaient entendus sur la suite tactique des opérations, mais quelque chose semblait clocher. Ils cherchaient à définir leurs critères et moi je sentais bien que je leur posais un problème inattendu, leur tapais sur les nerfs et les séduisais en même temps.

Visiblement cela ne se passait pas comme avec les autres vieux débris, selon l’expression que j’avais surprise entre eux au détour d’un couloir, dont la plupart avaient été remerciés par l’Entreprise avec des salamalecs.

Avec moi ce serait différent, ils le pressentaient, plus même ils constataient tous les jours qu’il y aurait un problème dans mon cas et qui ne pourrait se régler selon les termes prévus.

Ils avaient établi, sans doute, que je m’en tiendrais décidément à ma pratique éprouvée et à mon goût. Ils devinaient que je ne renoncerais à rien de ce qui avait été. Simultanément, ils savaient que je ne ferais valoir aucune exigence matérielle ni aucune espèce de droit lié à mon ancienneté ou à mes états de service. Ils devaient être convaincus que ma cause était désespérée: que jamais on ne me reformaterais, et pourtant ils ne m’en voulaient pas pour autant. Plus même: ils devaient être tentés de penser que je n’avais pas tout tort - et peut-être même m’enviaient-ils ?

Bien entendu, ils avaient les moyens de m’abattre et je m’en doutais. Pourtant aucun d’eux ne l’a voulu. Je ne sais comment cela s’est arrangé finalement, avant que je ne prenne moi-même la décision de m’en aller, mais probablement est-ce à cause de nos discussions sur la pelouse de la plage de Rivebelle, cet été-là.

C’est avec le responsable de la maintenance informatique, un Vietnamien cultivé du nom de Pham Thuan, avec lequel j’avais beaucoup appris sur la population amphibienne des rives du Mékong et dont je m’étais fait un ami rare en lui révélant la musique de Monteverdi et de Gabriel Fauré, que nous inaugurâmes cette coutume de fin de journée dès le début du mois de juin de cette année-là.

Pham étant fort apprécié de tous, et la splendide Ariane, que j’appelais la Vestale de la Ressource, s’étant jointe à nous en nous proposant le déplacement à bord de sa vaste Chevy blanche, notre groupuscule devint bientôt une jolie bande qui se retrouva parfois, aussi, les fins de semaine et les dimanches sur la moelleuse moquette végétale de Rivebelle.

Ariane m’avait désormais à la bonne: elle m’était reconnaissante de lui donner de précieux conseils tactiques ou psychologiques à propos de cas parfois épineux, puis (détail cocasse en ce qui concerne le personnage entièrement chaste que je représente) elle fut impressionnée par la douceur nacrée de ma peau tout imberbe, elle me dit que je lui avais fait découvrir un nouveau concept de sensualité malgré mon air de clerc anachronique, enfin elle fut heureuse de trouver en moi un partenaire de ping-pong aussi vif que certains play-boys de sa connaissance, et ma courtoisie fit le reste, ma neutralité complète en matière galante et ma courtoisie.

Et de fait, ma façon d’être absolument libre, mais aussi tout pur, étonnait et séduisait même mes jeunes compagnons. Mes questions très précises mais bienveillantes sur leurs moeurs respectives, loin de les gêner, s’étaient naturellement incorporées dans l’ensemble de nos discussions sur le sens de la vie ou des changements de la société, les fluctuations du yen ou la valeur de l’amitié, les merveilles du monde animal qu’ils ne se lassaient pas de m’entendre détailler ou les peines de coeur de celle-ci, les soucis domestiques de celui-là.

La profonde mélancolie que j’avais éprouvée, après la mort de Rose, se trouvait ainsi allégée par le bain et la conversation. Du vivant de Rose, nous avions toujours nagé, été comme hiver, mon seul regret étant de ne pouvoir planer et plonger dans les airs comme les oiseaux voiliers, les fous de Bassan que nous avions observés en Ecosse ou nos majestueux aigles de montagne.

Avec Pham Thuan, deux apprentis aux corps lisses et flexibles m’accompagnaient volontiers et nous faisions des concours de brasse coulée avant de nous étendre sur la pelouse et de confronter nos vues sur l’avenir de l’espèce.

- Pensez-vous réellement, Gottlieb, me demandait Valerio, que les insectes soient amenés un jour à supplanter le genre humain à moyen ou plus long terme ?

Je restais mesuré dans ma réponse, tout en répétant ce que m’avait longuement expliqué un autre de mes correspondants, le professeur huguenot Théodore M. du Musée de l’Homme, à Paris, pour lequel cette éventualité était à prendre en considération.

Ou nous parlions de la possibilité constante de se régénérer en quelque situation qu’on se trouve, qu’on soit larve de libellule ou mineur aux Asturies; et quelque chose se passait entre nous: il nous suffisait de rester là, sur l’herbe, le corps comme épuré par la lumière et l’eau chlorée, pour échanger des opinions purgées de l’ordinaire indifférence et nous sentir des ailes.

Ce fut une belle saison de notre bref séjour terrestre et ma façon, aussi, de prendre congé de la Maison.

Tout à coup, en effet, j’eus envie d’apprendre d’autres langues et de voyager un peu partout. J’eus envie de rajeunir extérieurement aussi et de me dépouiller de mes camisoles. Mais au préalable, j’eus besoin de parler de Rose à mes jeunes amis.

Rose m’a donné les couleurs, commençai-je de raconter au crépuscule diaphane d’un des derniers jours de l’été indien de cette année-là. Rose m’a révélé les couleurs qu’il y avait en moi. Rose a pressenti ma rêverie et l’a protégée. C’est une prescience assez rare aujourd’hui où l’on prétend tout soumettre à l’efficace, mais c’est ce que je puis vous dire avant de m’en aller par les chemins: ne permettez pas qu’on vous empêche de vous abandonner à la rêverie, il n’y a qu’elle qui nous fera concevoir le bon monde de demain.

Je ne leur ai pas parlé de mes cauchemars, qui donnaient à ce que je disais de la rêverie son soubassement vrai. Plus exactement, je n’ai parlé de mes cauchemars qu’avec Pham Thuan, en lequel je m’étais découvert comme un frère. Je n’ai pas été surpris de constater, en me confiant à cet homme délicat à l’épouse silencieuse et aux beaux enfants musiciens, que tout ce que j’avais cauchemardé trente-trois ans plus tôt lui rappelait les récits de son père à Da Nang.

Aux autres j’ai dit, surtout, que les couleurs n’avaient rien à voir avec une parure cosmétique. Je leur ai dit qu’un aveugle savait les couleurs. Je leur ai dit que les lignes de la sculpture participaient de la couleur et que ressentir la couleur, en ce qui me concernait, m’était une façon d’assurer, selon leur maudite expression.

Mais les mots vous savez, leur ai-je dit, les mots on les prend, on les essaie, on essaie de les ajuster au sentiment ou à ce qu’on ressent par le ventre, et la plupart du temps ça ne suffit pas, les mots ne sont pas tout à fait adéquats, pourtant il ne faut pas jeter les mots, il vaut mieux les garder dans son atelier en cherchant des couleurs, parce que la couleur c’est autre chose que les mots, la couleur et la mélodie.

Enfin je leur ai dit, pour parachev

Je leur ai dit que l’inattention était la perte des couleurs et qu’avec elle nous venait l’indifférence et la mort annoncée. Je leur ai dit que je ne pourrais plus, pour ma part, assurer à La Vie assurée. Je leur ai dit que je les libérais de mon fardeau, et ils ont protesté pour la forme, mais tous savaient aussi que je ne les quittais pas absolument.

Parfois l’un ou l’autre m’envoie un mail, me demande quand je serai de passage en notre ville, et me propose une entrevue, selon l’expression désormais assortie d’un sourire. C’est toujours moi qui les reçois, le plus souvent au jardin, dont la femme de Pham est chargée de l’entretien en échange de la jouissance, par la famille de mon ami, de notre maison des Oiseaux.

Je ne suis plus, pour ma part, qu’une sorte de nomade à vie. Tous les matins que Dieu fait je me sens des ailes. Il n’y a plus guère que mes cauchemars qui m’empêchent de vraiment assurer...

Après les multiples attentats d'inspiration islamiste commis ces dernières années, la lecture de Vertige de la force, essai documenté et pénétrant d'Etienne Barilier, paru en 2017 s'impose décidément.

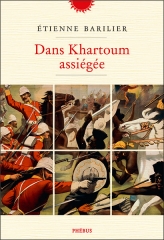

Dans la foulée, nous revenons, en cet été 2018, au Barilier romancier, avec un grand roman d'immersion historico-existentiel intitulé Dans Khartoum assiégée, qui sonde les tenants mystico-stratégiques de la dérive terroriste islamique actuelle, dans un Soudan de la fin du XIXe siècle où apparut le Mahdi se réclamant directement du Prophète, contre lequel les Anglais envoyèrent le fameux colonel Gordon, qui y laissa sa peau.

Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans son mémorable essai intitulé La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux.

Vertige de la force est à la fois un texte d’urgence, amorcé sous le coup de l’émotion ressentie lors des attentats du 7 janvier 2015, et conclu après le carnage du 13 novembre, et une réflexion s’imposant la mise à distance et le décentrage par rapport aux formules-choc et autres interprétations hâtives assenées sur le moment, les unes prenant la défense des assassins contre les caricaturistes de Charlie-Hebdo (« Ils ont vengé Dieu ! ») et d’autres invoquant un Occident qui n’aurait « rien à offrir » à la jeunesse en mal d’idéal, voire d’absolu.

Etienne Barilier n’est pas du genre à se répandre sur les plateaux de télé ou par les réseaux sociaux, mais il n’est pas moins attentif aux débats intellectuels en cours, et c’est ainsi que sa réflexion recoupe ici celles de plusieurs figures de l’intelligentsia musulmane, tels Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar,notamment.

Humaniste immensément cultivé, traducteur et chroniqueur, romancier et conférencier, Barilier, auteur d’une cinquantaine de livres, a consacré plusieurs essais au dialogue ou aux confrontations entre cultures et (notamment dans Le grand inquisiteur) au thème de la violence commise au nom de Dieu.

Or ce qui frappe, à la lecture de Vertige de la force, c’est la parfaite limpidité de son propos et la fermeté avec laquelle il défend l’héritage d’une culture qui nous a fait dépasser le culte des puissances ténébreuses et de la force, sans oublier la longue et sanglante histoire d’une chrétienté conquérante oublieuse de son fonds évangélique.

Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ».

Le crime de devoir sacré

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le« crime de devoir sacré ». Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, elle illustra finalement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dansl’impureté.

Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi , des ravages dans notre propre histoire ?

À ceux qui, avec quelle démagogie nihiliste, affirment que nous n’avons« rien à offrir » à la jeunesse désemparée, Etienne Barilier répond qu’au contraire les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire sont un legs précieux, tout au moins à ceux qui sont disposés à le recevoir.

« Notre propre histoire montre que le crime de devoir sacré fut jadis, et même naguère, un de nos crimes préférés. Mais elle montre aussi qu’il ne l’est plus. Montesquieu, dans son Esprit des Lois, écrit cette phrase décisive :« Il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ».

Les martyrs écorchés vifs et brûlés pour la plus grande gloire du Dieu catholique et apostolique n’ont-ils « rien à voir » avec la chrétienté ? Ce serait pure tartufferie que de le prétendre. Mais accompagnant les conquérants espagnols, le moine Las Casas consigne un témoignage accablant qui exprime une révolte contre la force de l’Eglise, de même que Sébastien Castellion s’opposera à Calvin quand celui-ci fera brûler le médecin« hérétique » Michel Servet. C’est d’ailleurs à Castellion qu’on empruntera, en janvier 2015, sa fameuse sentence selon laquelle « tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ».

Or, de la controverse de Valladolid opposant Las Casas au Grand Inquisiteur, notamment sur la question de savoir si les Indiens ont une âme, jusqu’au jour de 1959 où le bon pape Jean XXIII abrogea la formule de l’oraison du Vendredi saint évoquant les « perfides juifs », nous aurons fait quelques petits progrès dans l’esprit du Christ...

« S’il faut reconnaître ce que nous fîmes, ce n’est pas pour oublier ce que nous sommes », remarque Barilier. Est-ce dire que nous soyons devenus meilleurs ? Disons plutôt que notre rapport avec la force s’est transformé.

À cet égard, évoquant l’héritage décisif d’un Pierre Bayle, qui affirme, après la révocation de l’édit de Nantes et contre le « forcement des consciences » autorisant les dragonnades, que « tout sens littéral qui contient l’obligation de faire des crimes est faux », Barilier le souligne : « La voilà, la lecture en esprit, celle dont on attend qu’elle soit appliquée au Coran comme à la Bible. Ce n’est qu’une question de temps, disent les optimistes. Hélas, nous verrons que le temps de l’islam n’est peut-être pas le nôtre ».

« Oui, nous avons fait la même chose, mais précisément, nous ne le faisons plus. Oui, nous avons comme le crime de devoir sacré, mais ce crime est désormais, pour nous, la chose la plus abominable qui soit ».

Sacrées bonnes femmes !

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Distinguant ces crimes de devoir sacré des crimes « de raison » du communisme athée, Barilier relève que dans les deux cas (nazis et terroristes islamiques) « le pouvoir qu’on détient physiquement sur autrui fait procéder à sa destruction morale. Et cette destruction se fait dans l’ivresse sacrée ».

Par le crime de devoir sacré, le tueur exerce un pouvoir absolu, divinement justifié. Or ce pouvoir absolu est le même qui justifie la soumission de la femme à l’homme et l’esclavage de celui-ci au Dieu censé le« libérer ».

Un chapitre à vrai dire central, intitulé Marguerite au rouet, puis sous la hache, constitue l’une des pierres d’achoppement essentielles de Vertige de la force, ou le double pouvoir de l’homme, en vertu de « la loi du plus fort », et de Dieu, continue aujourd’hui de s’imposer à la femme en vertu de préceptes prétendus sacrés.

« Avec l’islamisme, religion qui s’est élaborée dans une société profondément patriarcale, Dieu frappe la femme d’infériorité. Les hommes, dit le Coran, prévalent sur les femmes ».

Mais qui écrit cela ? Un infidèle fieffé ? Nullement : c’et l’Egyptien Mansour Fahmy, dans une thèse présentée en Sorbonne en 1913, sur La Condition de la femme dans l’islam, qui lui vaudra d’être interdit d’enseignement dans son pays et d’y mourir rejeté.

Toujours étonnant par ses rapprochements, Etienne Barilier parle ensuite des souvenirs d’enfance de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, dans La prise de Gibraltar, qui évoque l’acharnement avec lequel un vieillard, « maître de Coran », l’oblige à répéter la fameuse sourate de la vache concluant à l’impureté de la femme, et donc de sa mère, quitte à le battre pour sa réticence avant que son propre père, voire sa mère elle-même, n’en rajoutent ! ».

Sur quoi Barilier, après l’exemple d’un autre écrit éloquent de l’auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, bifurque sur le sort tragique, et combien révélateur aussi, de Marguerite dans le Faust de Goethe : « La force dans le Dieu qui tue ; la force dans l’oppression des femmes. Ces deux violences se rejoignent étrangement, tout en paraissant se situer aux deux extrémités de l’humain ; le sacré, et les muscles. Mais on a vu que leur lien ne pourrait pas être plus intime : la violence la plus physique prend un sens moral dès lors qu’elle est humaine, et la violence qui prétend trouver sa source dans l’exigence la plus haute, celle de Dieu, est précisément celle qui débouche sur l’usage le plus meurtrier de la brutalité physique. »

Du perdant au guerrier radical

Etienne Barilier ne parle ni de ce qui, socialement ou culturellement, pousse tel jeune à se radicaliser, ni de la« gestion » française des banlieues ni de l’implication du complexe militaro-industriel de l’Empire américain dans la déstabilisation du Moyen-Orient, ni non plus de ce qui rapproche ou distingue un « fou deDieu » à l’ancienne manière russe d’un djihadiste du soi-disant Etat islamique.

Pour autant, l'on ne saurait lui reprocher de se cantonner dans les nuées. Ainsi, à propos de Boko Haram, établit-il un parallèle entre les extrémistes iconoclastes ennemis de toute culture et de tout livre autre que le Coran, et l’Armée de résistance du Seigneur sévissant en Ouganda sous la direction du redoutable Joseph Kony, mélange d’intégriste biblique et de sorcier animiste, terrorisant les populations avec son armée d’enfants soldats et dont on estime les massacres à plus de 100.000 personnes en 25 ans, au nom du seul Dieu juste…

« Sans nul doute », écrit Barilier, moyennenat les distorsions qui s’imposent, n’importe quelle parole divine, y compris celle de l’Evangile, peut devenir un bréviaire de la haine ».

Cela étant, il faut reconnaître que la force n’a pas le même statut dans l’Evagile et le Coran.

« Il n’est que trop vrai que la chrétienté a mis fort longtemps avant de commencer à comprendre le christianisme », écrit Barilier, qui cite l’historien Jean Flori auteur de Guerre sainte, jihad,croisade, violence et religion dans la christianisme et l’islam, établissant la légitimation, par le prophète, de l’action guerrière, au contraire du Christ : « La doctrine du Coran tout comme la conduite du prophète d’Allah sont, sur le point de la violence et de la guerre, radicalement contraires à la doctrine des Evangiles et à l’attitude de Jésus ».

Or à ce propos, les interprètes les plus progressistes du Coran n’en finissent pas (à nos yeux en tout cas) de tourner en rond dans une sorte de cercle coupé du temps, tel qu’on le constate dans les thèses de Mahmoud Mohammed Taha, que Barilier surnomme le « martyr inquiétant », auteur soudanais d’Un islam à vocation libératrice, qui s’ingénie à voir dans l’islam la quintessence de la démocratie et de la liberté tout en prônant la soumission volontaire de l’homme à Dieu et de la femme à l’homme. Or découvrant des phrases de cet improbable réformateur affirmant, après avoir défendu l’usage du sabre « comme un bistouri de chirurgien » que « la servitude équivaut à la liberté », annonçant en somme la novlangue d'un Orwell ou d'un Boualem Sansal, l’on est interloqué d’apprendre que Taha, jugé trop moderniste ( !) finit pendu à Khartoum en janvier1985.

La deuxième pierre d’achoppement fondamentale, dans Vertige de la force, tient à la conception du temps dans la vision musulmane, bonnement nié au motif qu’il n’y a pas d’avant ni d’après l’islam.

« La temporalité islamique n’est ni linéaire ni circulaire ; elle est abolie », écrit Barilier en citant les assertions de Taha selon lequel l’Arabie du VIIe siècle était déjà dans la modernité, que L’islam en tant que religion « apparut avec le premier être humain » et que l’islam englobe toute la philosophie et toute la science qui prétendraient être nées après lui.

Or cette conception « fixiste » n’explique pas seulement l’énorme « retard » pris, depuis le Moyen Âge, par les cultures arabo-musulmanes : elle justifie une prétendue« avance » qui se dédouane en invoquant la perte de toute spiritualité et de tout réel « progrès » dans la civilisation occidentale.

En prolongement de ces observations sur ce profond décalage entre deux conceptions du monde, Barilier revient à un essai de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger, datant de 2006, intitulé Le perdant radical et dans lequel était présenté une sorte de nouvel homme du ressentiment fabriqué par notre société capitaliste et concurrentielle où le désir de reconnaissance exacerbe autant les envies que la frustration et l’intolérance.

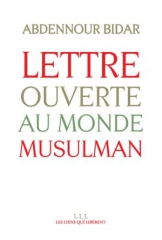

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Et de comparer les terroristes à ces « perdants radicaux » qui, en Occident, compensent leurs propres frustrations en mitraillant les élèves d’un collège ou en « pétant les plombs » de multiples façons.

Or s’agissant des djihadistes islamiques, Etienne Barilier préfère, à la formule de « perdant radical », celle de« guerrier radical », dans la mesure où leur ivresse criminelle se déchaîne dans un cadre prétendu sacré. Or il va de soi que cette « force pure » n’a plus rien à voir avec l’islam que défendait un Mohammed Taha. « Oui, la rage de destruction et de mort – le « vive la mort » - des groupes terroristes islamistes est un moteur plus puissant et plus enivrant que les religions qui leur donnent base légale, caution morale ou verbiage justificatif ».

Dans la lumière d’Engadine

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La base de cette dernière étape de l’essai de Barilier,avant sa conclusion beaucoup plus lumineuse, est la rencontre historique à Davos, en 1929, de deux grandes figures de l’intelligentsia allemande du XXe siècle, en les personnes d’Ernst Cassirer, modèle d’humaniste attaché à la Raison, à la noblesse du langage et au respect de la forme dont Thomas Mann semble avoir préfiguré les positions dans le personnage du Settembrini de La Montagne magique, alors que l'ombrageux Naphta, mystique anti-bourgeois, annonce (plus ou moins...) un Heidegger rejetant ou dépassant les catégories kantiennes.

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Comme il s’est défendu ailleurs de procéder par« amalgames », épouvantail commode de ceux qui refusaient a priori de penser après les tragédies de l’an dernier, Barilier se garde d’établir un lien de causalité directe entre la pensée de Heidegger et le déchaînement de la force nazie, « modèle infâme de la force islamiste ». Et pourtant… Et pourtant, il se trouve que certains penseurs iraniens islamisants ont bel et bien fait de Heidegger leur maître à penser en matière de programme identitaire, qu’ils prétendent mieux connaître que tous les Infidèles.

Heidegger ? « Le style de la nuit, donc. Et de l’Abgrund, l’abîme. Un « Abgrund » évidemment sans commune mesure avec les abîmes nazis. Mais ce qui reste vrai, c’est que tout choix de l’abîme, tout refus de la raison humaine, de l’exigence des Lumières, du dialogue dans la lumière, menace d’asservir l’homme au pouvoir de la force ».

Au moment de la libération de Paris, dans un texte intitulé Respirer, Paul Valéry écrivit ceci : « La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous sommes libres dilate l’avenir du moment ».

Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan.Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». De même Simone Weil parlait-elle d’ »une autre force qui est le rayonnement de l’esprit ».

Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…

Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p.

Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phébus, 495p.

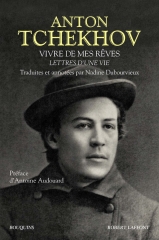

Ce n’est pas abuser de prétentions occultes, ni non plus céder à je ne sais quel sentimentalisme douteux que de parler de la relation que j’entretiens avec Tchékhov, depuis mes seize à vingt ans, comme d’une amitié, et plus immédiate, immédiatement plus profonde, plus entière, plus candide et grave, plus souriante et mélancolique, plus claire dans le noir et plus lucide, plus durable et jamais entamée, plus durable et jamais déçue que toutes mes amitiés vécues «en réalité» en ces années où mon penchant récurrent à l’élection d’un Ami Unique n’aura fait que multiplier illusions et déconvenues.

C’est cependant par l’émotion, et non sur de sages bases raisonnables, que je me suis attaché à la personne d’Anton Pavlovitch – je dis bien : à la personne, autant sinon plus qu’aux personnages des récits de l’écrivain qui certes me touchaient ou parfois me bouleversaient tout en me ramenant à tout coup à la personne de l’écrivain ; mais là encore je distingue la personne du personnage social ou littéraire de l’écrivain que je ne découvrirais que plus tard et sans en être d’ailleurs jamais troublé le moins du monde puisque, aussi bien, l’écrivain Tchékhov, autant que l’homme Tchékhov, le docteur Tchékhov, ou le fils, le frère, l’ami ou le conjoint, tels que nous le révèlent notamment ses milliers de lettres ou les témoignages de ses proches, n’auront jamais altéré, en moi, la réalité de la personne d’Anton Pavlovitch dont j’ai eu le sentiment, aussitôt rencontré, qu’il incarnait un ami «pour la vie».

Parler ainsi de «mon ami Tchékhov» ne relève pas d’une fantasmagorie coupée de la réalité, mais inscrit au contraire cette relation, tout ce que j’ai ressenti et donc vécu dès ma lecture du premier bref terrible récit de Tchékhov, intitulé Dormir, suivi d’un autre récit non moins terrible et déchirant intitulé Volodia,au cœur même de la terrible et déchirante réalité vécue par ces personnages (deux adolescents pris au piège de la réalité) dont je percevais la vérité à travers ce qu’en faisait ressentir, de toute évidence, une personne en laquelle j’identifiai, aussitôt, «mon ami Tchékhov», que j’ai retrouvée chaque fois que j’ai lu d’autres récits de l’écrivain Tchékhov, et ce fut La dame au petit chien connue de tous mais que je m’appropriai d’emblée rien que pour moi, toute de délicatesse et de larmes ravalées, ce fut la descente aux enfers combien réels de La Salle 6ou ce furent, en retour ultérieur aux premiers écrits du jeune Anton Pavlovicth, les bousculades hilares et les galéjades de ses premières nouvelles illustrant d’emblée le sens du comique de ce témoin de la tragédie de tous les jours.

Volodia et Varka dans ma tenue d’assaut

J’étais alors un jeune soldat sur les hauteurs ensoleillées, ou c’était la nuit sous une toile camouflée, mais non : c’était la journée puisque, je me le rappelle, deux ou trois exemplaires des Œuvres de Tchékhov, réunies en vingt volumes aux Editeurs française réunis, sous une couverture gris-vert, avec une bande rouge et le motif d’une mouette blanche, alourdissaient ma tenue d’assaut à dix-huit poches, au su de mes camarades et autres caporaux qui aimaient également me voir lire au soleil ou à l’ombre de nos poses sans fin, comme j’aimais boire avec eux ou les écouter me raconter leurs vies de possible personnages de Tchékhov, ou, plus rarement, à tel ou tel que j’aimais plus que les autres, raconter ce que je lisais dans les récits de mon ami Tchékhov.

Ainsi aurai-je fait venir les larmes aux yeux de l’innocent Hans, mon compère soldat du train au physique de forestier et au cœur de tendron, le regard bleu laiteux m’évoquant celui des glaciers qu’on voyait là-haut, et conduisant d’une main sûre l’un des équidés chargés de nos caisses de munition, en lui racontant l’atroce fin de Volodia et le martyre de Varka.

On n’a pas dit assez la tendresse presque féminine des longues poses ponctuant les longue marches militaires, mais c’est bien ainsi que, sous le soleil des hautes terrasses, à la fois revigorés par l’eau glacée des torrents dont nous nous étions soulés avant de nous en asperger le visage et le torse, et tout alanguis par la fatigue et l’estivale touffeur, Hans et moi nous nous tenions quand je lui avais évoqué la détresse de Volodia, moqué par la femme mariée qui lui reproche de ne pas la courtiser alors même qu’il l’aime en secret.

Raconter une histoire déjà racontée par un ami russe à un moujik suisse allemand en tenue d’assaut requiert beaucoup d’attention et d’affection, mais la précision, l’émotion, la compassion, le mélange de dérision marquant la méchante médiocrité des gens observées par mon ami Tchékhov, et la compassion manifestée à Volodia le pataud, le lourdaud, le bêta complexé, par l’écrivain, me faisait raconter à mon ami tringlot le désarroi de Volodia, et l’affreux dénouement du récit, avec une émotion redoublée par le fait que, de toute évidence, Hans comprenait la honte de Volodia et se pénétrait lui-même de chaque détail du récit de l’écrivain Tchékhov que je lui rapportais : la moquerie des femmes, mais aussi le mépris de la vieille femme nantie pour la plus jeune faisant encore la coquette - cette mère de Volodia dont la frivolité faisait horreur à celui-ci, enfin tout ça n’était-il pas clair et net comme la vie, horriblement trivial et délicieux comme la vie, terriblement attirant et tellement dégoûtant qu’il n’y avait plus qu’à se tirer une balle ?

Plus tard je me suis demandé ce qu’était devenu mon ami Hans qui m’avait supplié, après celle de Volodia, de lui raconter d’autres histoires que racontait mon ami Tchékhov. À vrai dire je me rappelle pas une seule personne, tant d’années après, qui ait porté autant d’attention que lui à une histoire que je lui rapportais, en seconde main, comme si je l’avais vécue moi-même et comme s’il lui reconnaissait une vérité d’évidence en consonance parfaite avec sa réalité de jeune paysan dont je savais qu’il n’avait jamais lu aucun livre d’aucun auteur russe, et peut-être aucun autre livre du tout ? Mais avec Hans j’ai partagé, comme avec personne, la détresse de Volodia et la tristesse égale du crime de la petite Varka, pauvre enfant de treize ans dont l’irrépressible envie de dormir la distrait de son rôle de surveiller le sommeil d’un tout petit enfant qu’elle finit par étouffer pour avoir la paix.

Une image à retoucher

L’image d’un Tchékhov poète de l’évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, continue de se perpétuer à travers le cliché du «doux rêveur», qui vole au contraire en éclats dès qu’on prend la peine de l’approcher vraiment.

Or j’ai retrouvé mon ami Tchékhov au fil des notes prises, de son vivant, par Ivan Bounine, plus jeune de lui de dix ans et qui fut son bon camarade jusqu’à sa mort. C’est à vrai dire sur le tard, en 1952, que Bounine esquissa ces notes, mais leur caractère d’inachèvement n’enlève rien à leur intérêt et moins encore à leur charme, tant Ivan Bounine excelle, près d’un demi-siècle après sa mort, à rendre vivante et presque palpable la présence de Tchékhov.

Ainsi est-ce c’est par petite touches qu’il complète son portrait «en mouvement» d’un Tchékhov à la fois amical et distant, qui ne perd pas une occasion de rire et n’a décidément rien du geignard que stigmatisent certains critiques. Ne se plaignant jamais de son sort, alors que la maladie lui est souvent cruelle, l’écrivain apparaît, sous le regard de Bounine, comme un homme chaleureux et d’un naturel tout simple, raillant volontiers la jobardise des gendelettres sans poser pour autant au modèle de vertu. Le récit de ses visites au vieux Tolstoï est piquant, et Bounine, accueilli à un moment donné par la mère et la soeur de Tchékhov, éclaire également sa sollicitude affectueuse de fils et de frère. De surcroît, c’est un véritable récit tchékhovien que Bounine esquisse à propos de ce qui fut, selon lui, le grand amour «empêché» d’Anton Pavlovitch, avec une femme mariée du nom de Lidia Alexeievna Avilova, nouvelliste et romancière prête à refaire sa vie avec lui et qu’il aima aussi sans se résoudre à l’arracher à sa famille - la repoussant ainsi fermement mais en douceur.

J’aime que ce soit un ami, et sans doute l’un des plus vrais qui l’aient connu, qui m’en dise ainsi un peu plus de mon ami Tchékhov.

Anton Tchékhov écrivit d’abord pour arrondir les fins de semaine de la famille dont il avait la charge, et seuls les cuistres lui reprocheront de ne pas toujours fignoler son style, alors qu’un souffle de vie constant traverse ses moindres récits. Ses Conseil à un écrivain, tirés de sa correspondance, constituent un inépuisable recueil de malicieuse sagesse, qu’on pourrait intituler aussi «conseils à tout le monde».

Écrire et vivre, pour mon ami Tchékhov, allait de pair, et ses propos sur «la petite vie de tous les jours» ou sur l’authenticité, sur l’intelligentsia ou l’abus de l’adjectif, trahissent autant de positions éthiques d’une exigence que Bounine eût qualifiée de «féroce». C’est qu’à l’opposé du littérateur se payant de mots, de l’homme de lettres trônant sur son propre monument, ou de l’instituteur du peuple, Tchékhov se contentait de chercher, pour chaque sentiment ou chaque fait, le mot juste.

À Sorrente, cette année-là…

Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque Staline fit rebaptiser sa ville natale, Nijni-Novgorod, de son nom, en pensant à son ami Tchékhov.

Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil «ingénieur des âmes» chambré par le Soviet suprême; ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je ce soir-là devant la baie de Sorrente en lisant la correspondance du jeune Gorki et de Tchékhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur : tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez, vous, de tellement sensible et délicat. Et voilà que me revient cette phrase de mon ami Anton Pavlovitch au jeune Gorki : «On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…

Vertige du Vendredi saint

Vertige du Vendredi saint

Rétif à toute idéologie de nature politique ou religieuse, mon ami Tchékhov, devenu soutien de famille avant sa vingtième année pour surseoir aux manques d’un père ivrogne et brutal, autant que bigot, a trop souvent été considéré comme un positiviste étranger à toute dimension religieuse.

Or celle-ci se retrouve pourtant dans le récit qu'il disait préférer entre tous, intitulé L'étudiantet constituant une sorte de mystique plongée en cinq pages dans la profondeur du Temps.

Au soir du Vendredi saint, revenant de chasse où il vient de tuer une bécasse, le jeune Ivan Vélikopolski s'arrête auprès de deux veuves dans leur jardin, auxquelles il raconte soudain la nuit durant laquelle Pierre trahit le Christ à trois reprises, comme annoncé. Et voici les veuves bouleversées par son récit, comme si elles s'y trouvaient personnellement impliquées, et voilà que le jeune fils de diacre, étudiant à l'académie religieuse, se trouve rempli d'une joie mystérieuse alors même qu'il constate l'actualité de la nuit terrible: « Alors la joie se mit à bouillonner dans son esprit, si fort qu'il dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Le passé, pensait-il, était lié au présent par une chaîne ininterrompue d'événements qui découlaient les uns des autres. Il lui semblait qu'il voyait les deux extrémités de cette chaîne: il en touche une et voici que l'autre frissonne.

«Comme il prenait le bac pour passer la rivière, et plus tard comme il montait sur la colline en regardant son village natal et le couchant où brillait le ruban étroit d'un crépuscule froid et pourpre, il pensait que la vérité et la beauté qui dirigeaient la vie de l'homme là-bas, dans le jardin et dans la cour du grand-prêtre, s'étaient perpétuées sans s'arrêter jusqu'à ce jour, et qu'elles avaient sans doute toujours été le plus profond, le plus important dans la vie de l'homme, et sur toute la terre en général; et un sentiment de jeunesse, de santé et de force - il n'avait que vingt-deux ans - et une attente indiciblement douce du bonheur, d'un bonheur inconnu, mystérieux, s'emparaient peu à peu de lui, et la vie lui paraissait éblouissante, miraculeuse et toute emplie du sens le plus haut ».

La dernière flûte de Champagne

Durant la nuit du 1er juillet 1904, Anton Tchékhov se réveilla et, pour la première fois, pria son épouse Olga d’appeler un médecin. Lorsque le docteur Schwöhrer arriva, à deux heures du matin, le malade lui dit simplement «ich sterbe», déclinant ensuite la proposition d’envoyer chercher une bouteille d’oxygène. En revanche, Tchékhov accepta de boire une flûte du champagne que son confrère médecin avait fait monter entretemps, remarqua qu’il y avait longtemps qu’il n’en avait plus bu, s’étendit sur le flanc et rendit son dernier souffle. La suite des événements, le jeune Tchékhov aurait pu la décrire avec la causticité qui caractérisait ses premiers écrits.

De fait, c’est dans un convoi destiné au transport d’huîtres que la dépouille de l’écrivain fut rapatriée à Moscou, où les amis et les proches du défunt avisèrent, sur le quai de la gare, un fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n’était pas destinée à Tchékhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie, dont la dépouille arrivait le même jour.

Une foule immense n’en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de mon ami Tchékhov porté par deux étudiants...

Ivan Bounine. Tchékhov. Traduit du russe, préfacé et annoté par Claire Hauchard. Editions du Rocher, 210p.

Anton Tchékhov. Conseils à un écrivain. Choix de textes présenté par Pierre Brunello. Traduit du russe par Marianne Gourg. Suivi de Vie d’Anton Tchékhov, par Natalia Ginzburg. Traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Editions du Rocher, coll. Anatolia, 240p.

Décrire la musique avec des mots relève du grand art, rarement atteint. Parler de musique en spécialiste , ou l'évoquer poétiquement, est une chose. Tout autre chose est de la décrire en substance et en mouvement; tout autre chose d'en capter la source vive ou l'incarnation; tout autre chose encore de saisir, par les seuls mots, d'ou vient ce langage et comment il parle, à quoi il répond de notre tréfonds et quelles ailes il nous fait pousser, comment il fouaille notre chair et comment il nous en délivre - et c'est cela même de "tout autre" que nous vivons en lisant Une année sabbatique d'Alain Gerber, très beau roman d'une rédemption débordant largement, à vrai dire, la seule question du rapport liant la musique et les mots pour englober la relation profonde entre création et destinée, art et simulacre, rumeur d'époque et blues de l'Ange.

L'univers investi par Alain Gerber, fameux romancier du jazz, est une fois de plus celui de cette musique plus souvent improvisée qu'écrite, et c'est d'ailleurs dans cette zone apparemment aléatoire et tourbillonnaire de l'improvisation que le romancier se montre le plus stupéfiant, comme si les sources, les ressources et les ressorts de l'improvisation lui étaient chevillées au corps et à l'âme en véritable réincarnation médiumnique d'un Charlie Parker ou d'un John Coltrane. Or, que je sache, Alain Gerber n'a jamais fait que battre la mesure sur une batterie d'amateur et sur les touches de sa machine à écrire . Mais le voici vivre, corps abouché à ce qu'on appelle l'âme, ce qu'un musicien peut tirer d'un instrument nommé saxophone ou d'un autre nommé trompette, puis d'une paire de gants de boxe, et nous le faire vivre à notre tour par le miracle des seuls mots. Il y a là comme une magie relevant de ce qu'on pourrait dire une grâce. Les lecteurs de La couleur orange et du Buffet de la gare, premiers romans du jeune écrivain de Belfort (né en 1943) rêvant d'égaler Hemingway et Faulkner, ou Thomas Wolfe, se rappellent probablement, avant de la retrouver dans les nouvelles inoubliables des Jours de vin et de roses et dans maintes autres pages de cet auteur extraordinairement profus mais d'inégales densité et intensité, cette présence d'une "grâce" qu'on pourrait dire le signe par excellence de la poésie ou de cette disposition de l'homme à se montrer, comme le disait Enesco de Jean-Sébastien Bach, "capable du ciel". On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !

On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !

De fait, c'est un espace romanesque autonome et non forcément référentiel qu'Alain Gerber recompose en l'occurrence, où les autres noms de musiciens qui nous viennent à l'esprit en cours de lecture, de John Coltrane ou de Miles Davis, n'appellent pas non plus d'identification formelle. De la même façon, l'on relèvera que la lecture d'Une année sabbatique n'exige pas une connaissance particulière du jazz, alors même que ses thèmes et ses observations se rapportent à la fois à la littérature et aux arts divers, autant qu'à toute destinée individuelle.

Au centre de désintoxication de Lexington, le saxo ténor retrouve d'autres musiciens en cours de sevrage, qui se réunissent volontiers pour jouer à l'instigation d'un psy "à l'écoute", come on dit, dont le répondant, s'agissant du cas "à part" de Sunny, reste limité. Le Bison se tient d'ailleurs à l'écart, se rapprochant cependant de ses compères à l'occasion d'un concert public en hommage au Bleu subitement défunté, dont l'annonce de la mort les a tous atterrés, à commencer par Sunny, tant le Bleu incarnait pour lui le modèle idéal par excellence, et le mentor vivant.

C'est cependant "out of the Blue" (titre de la deuxième partie du roman) que Sunny Matthews, qui se retrouve à la fois libéré de ses tentations, au terme de sa cure, et tenté de renoncer à la musique pour ne plus faire que vivre ("vivre la vie de sa chair endolorie et muette"), que Sunny va rebondir et doublement puisque, en marge de petits boulots de survie aux vertus hygiéniques certaines, il se découvre une nouvelle passion pour la boxe, autre façon de concrétiser son combat contre lui-même, avant de faire la rencontre, foudroyante, d'une sorte d'ange révélateur en la personne d'un tout jeune trompettiste malingre et bonnement génial aux oreilles de Sunny.

Par la médiation vivante de Scott Lloyd, dix-sept ans, Sunny Matthews va se retrouver lui-même dans la situation d'un mentor, dont l'engagement mimétique intransigeant vaudra autant pout l'encouragement fait au gosse de n'écouter que sa seule voix, inouïe, que pour son retour à lui, Sunny, à sa voie, dans un mouvement final exacerbé par le sort tragique de Scottie.

Il y a, chez Alain Gerber, un grand pro du roman à l'américaine, dans la filiation d'Hemingway ou plus précisément, ici, du Nelson Algren de L'Homme au bras d'or, d'ailleurs cité au pied d'une des superbes pages consacrés à la boxe.

Cela étant, ce très remarquable artisan-romancier, qui pourrait nous faire croire qu'il s'est camé lui-même la moitié de ses nuits et a joué du saxo ou de la trompette l'autre moitié, est aussi un artiste et un poète d'une phénoménale porosité. Moins un styliste orfèvre de la phrase, sans doute, qu'un storyteller travaillant à l'énergie et en pleine pâte ou "dans la masse", comme on le dirait d'un sculpteur, dont les thèmes rassemblés ici trouvent leur expression puissante et magnifiquement suggestive, à croire que la rédemption de son personnage coïncide avec celle du romancier.

Alain Gerber. Une année sabbatique. Editions Bernard de Fallois, 302p.