En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

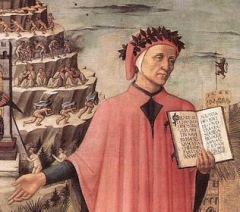

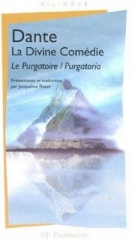

Une lecture de La Divine Comédie (50)

Chant XVI. Dans la fumée des coléreux. Marc le Lombard. Explication du libre arbitre. Les causes de la corruption. (Lundi de Pâques, vers 5 heures de l'après-midi).

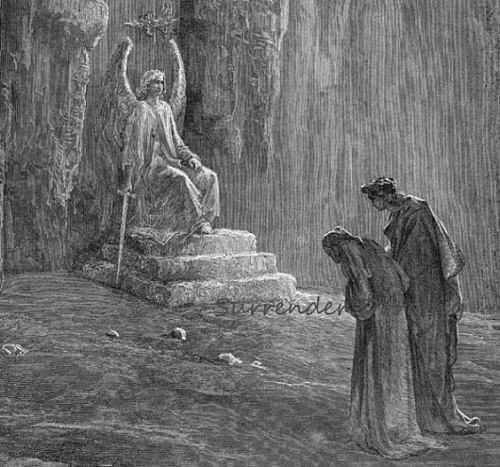

La scène est saisissante, une fois de plus, des poètes escaladant la montagne du Purgatoire de corniche en corniche, soudain plongés dans une purée de pois à couper au couteau dans laquelle ils n’entendent d’abord qu’un lointain chœur chantant l’Agnus dei, avant que ne se distingue la voix d’une ombre que Dante, à la demande de Virgile, interpelle pour lui demander qui elle (ou plutôt il) est et par où l’on continue de monter.

Ainsi que l’écrit la romancière Elsa Morante, citée par René de Ceccaty au début de sa nouvelle traduction de la Commedia, le chef-d’œuvre de Dante est d’un réalisme que « seuls les crétins » pourraient méconnaître, et c’est, de fait, par la foison de détails parfois hyperréalistes que le poète nous scotche en nous faisant passer sur moult obscurités de savoir ou de formulation que cette nouvelle traduction de Ceccaty, soit dit en passant, éclaircit et simplifie à sa façon par ses solutions limpides et élégantes que module le choix à fines ellipses de l’octosyllabe distribué en tercets - il faudra y revenir au fil de la grimpe...

Dans l’immédiat, la scène frise le surréalisme, qui voit ces nobles messieurs faire connaissance sans se voir dans l’épais brouillard, ou Marco le Lombard développe un très sage discours sur le libre arbitre et le tour détestable de la gouvernance des papes confondant le pouvoir spirituel et la domination par la force.

Lorsque Dante demande, à ce Lombard plein de sagesse, quelle funeste volonté dirige les puissants invoquant le ciel pour se justifier, son interlocuteur lui répond - dans le droit fil de la doctrine du libre arbitre qui responsabilise chaque individu - que si le monde va à sa perte, c’est aux hommes seuls qu’incombe la faute, à commencer par ceux qui devraient montrer l’exemple dans l’observance de lois conçues pour canaliser les vices ou les délires de tout un chacun.

Octosyllabes à l’appui:

« Les lois sont là. Qui les applique ?

Personne. car le pape en place

Peut ruminer, mais marche mal ».

Et d’illustrer à sa façon la théorie politique de Dante lui-même - notamment dans son Banquet -, en rappelant que l’équilibre atteint par Rome avec « deux soleils pour deux voies » l’une de Dieu et l’autre du monde, a été rompu en unissant le glaive et la croix lors même que « la force n’est pas ce qui aide les hommes ».

Pas plus actuel que ce discours de l’invisible interlocuteur qui rappelle que « valeur et courtoisie » ont régné alors que « maintenant les brigands peuvent passer »...

Tout cela dit « dans le noir » figurant ô combien les ténèbres du monde, alors qu’une lumière angélique pointe à la fin de l’entretien, qui incite l’ombre du Lombard à se dérober soudain par humilité...

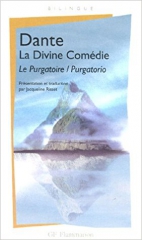

Dante, La Divine comédie, nouvelle traduction de René de Ceccaty. Points Seuil, 690p. 2017.

Une lecture de La Divine comédie (48)

Une lecture de La Divine comédie (48)

Le Purgatoire, Chant XIV.

Les envieux. Guido del Duca et Rinieri d’Calboli. Corruption du val d’Arno et de la Romagne. Exemple d’envie punie. Avertissement de Virgile.

(Lundi de Pâques, vers 3 heures de l’après-midi).

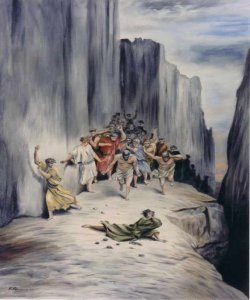

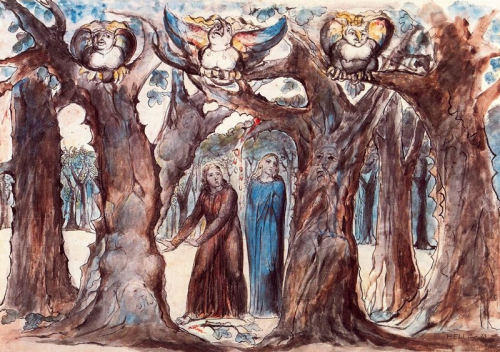

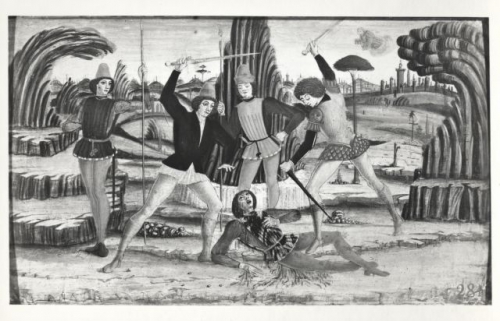

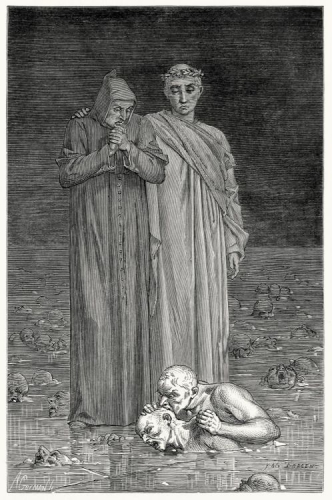

Les inflexions dramatiques sont inégales, dans le parcours de la Commedia, mais voici que, le long de la deuxième corniche où les envieux se battent les flancs, le récit se fait pour ainsi dire théâtral, avec le dialogue plein de relief de deux anciens ennemis, un Guelfe et un Gibelin, réunis ici par leur vice partagé et ses composantes sociales et politiques, alliant jalousie et concupiscence, convoitise et corruption.

L’échange à trois voix s’amorce assez bizarrement, après que Dante s’est identifié, à la demande des deux ombres qu’il a approchées, semblant venir des bords d’un certain ruisseau, avec l’air de ne pas oser prononcer le nom de l’Arno, comme si celui-ci était maudit.

Or l’un des deux pénitents, du nom de Guido del Duca, de Ravenne, ancien juge de la Romagne, explique alors en quoi le val d’Arno, et la Romagne, ou plus exactement leurs habitants, méritent en effet d’être décriés comme autant de porcs et, en suivant l’aval du ruisseau, de roquets «plus hargneuxqu’il n’en ont la force », auxquels en dessous, « de chute en chute » et tandis que l’eau « s’enfle », succèdent renards pleins de ruse et loups féroces.

Pourtant, et ce repentir explique sa présence en ce lieu, le contempteur s’accuse lui-même avec véhémence :

"Mon sang fut si enflammé d’envie

que si j’avais vu quelqu’un se réjouir,

tu m’aurais vu devenir tout pâle.

Je moissonne la paille de ce que j’ai semé ;

O race humaine, pourquoi mets-tu ton cœur

Là d’où tout compagnon doit être exclu ? »

Après quoi suit une nouvelle litanie saisissante, évoquant tous les nobles d’antan, les bons chevaliers « qui nous donnaient amour et courtoisie », enfin tout un âge d’or passé dont on voit bien que Dante regrette lui-même la disparition, remplacé par des « cœurs qui se sont faits si méchants » sous l’effet de l’envie et de la corruption.

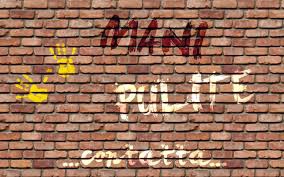

Le lecteur contemporain pourrait alors penser, non sans malice plus ou moins opportune, que rien n’a tellement changé sous le ciel d’Italie, et notamment s’il a le loisir, ces jours, de suivre les épisodes de la nouvelle série italienne de Stefano Accorsi, intitulée 1992 et détaillant les menées des affairistes et autres politiciens milanais corrompus, tous partis confondus ou presque, qui firent l’objet de la vaste opération Mani pulite, mains propres…

La Toscane de 1300 n’est pas, tant s’en faut, comparable à la capitale lombarde de la fin du XXe siècle, et le rêve de Dante de rétablir « amour et courtoisie » sous l’autorité d’un Empereur juste et bon, au dam des fripouilles pontificales de son temps, restera toujours lettre morte, alors que, plus que jamais, l'envie et la corruption prospèrent.

Cependant on relèvera dans la foulé, avec Giovanni Papini, que les personnages de la Commedia, même passés de l’autre côté des eaux sombres, restent furieusement vivants…

Or la vie brasse, aussi bien, les pires penchants de notre engeance, autant que ses aspirations à s’élever, comme Virgile ne manque pas d’ailleurs, à tout coup, de le rappeler à Dante que ses curiosités politiques et tout humaines ne cessent de « freiner à la montée »…

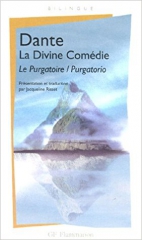

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Une lecture de La Divine comédie (47)

Le Purgatoire, Chant XIII.

Deuxième corniche : les envieux. Invocation de Virgile au soleil. Exemples de charité criés par des voix mystérieuses. Sapia de Sienne. Confession de Dante

(Lundi de Pâques, vers 1 heure de l’après-midi)

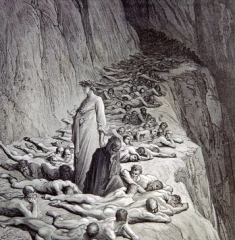

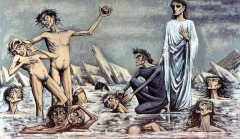

Allégé du poids du P de l’orgueil (premier péché cardinal effacé par l’ange de service), Dante accède, avec son mentor, à la deuxième corniche cette fois pure de toute inscription ou représentation explicative, juste éclairée par l’astre solaire.

Or la vision a giorno n’en est pas moins inquiétante par ce qu’elle révèle, sous l’espèce de pénitents agglutinés en triste troupe dont les manteaux et les visages se confondent à la pierre dure et grise.

Tels sont les envieux dont les litanies invoquent la bénédiction des saints et compagnie, alors que Dante constate, pour sa part, ce détail affreux : à savoir qu’ils ont les yeux cousus !

On l’a vu et revu en enfer : Dante a le génie du contrapasso, à savoir : la concrétisation d’une peine compensatoire proportionnée à la peine commise. Ainsi pourrait-on dire que l’envie, la jalousie ou la concupiscence ont aveuglé, sur terre, ceux-là qui aspirent maintenant à se purifier de ce mauvais penchant...

Si, comme il le soulignera d’ailleurs explicitement, Dante se trouve moins personnellement concerné par l’envie que par l’orgueil, l’on ne peut pas dire que le premier exemple d’envieux, ou plus exactement d’envieuse, qu’il donne ici soit vraiment significatif.

Plus exactement, l’apparition et le récit de la Siennoise Sapia, qui s’est réjouie de voir ses concitoyens défaits par les Florentins lors d’une bataille, relève de ce qu’on pourrait dire la Schadenfreude, ou plaisir de voir souffrir autrui.

Mais le chant suivant développera ce thème de l’envie, en lequel le penseur allemand Peter Sloterdijk voit l’un des maux les plus ravageurs de notre époque, se manifestant par le démon de la comparaison.

Je l’ai vu à la télé : il me le faut ! Celui-ci est plus riche que moi, celle-là est plus belle, faisons tout pour leur ressembler, etc.

Où l’envie, de fait, nous aveugle et nous empêche de voir la multiplicité du réel, nous transforme en automates concurrents et nous font sombrer dans l’indifférenciation, la cupidité larvée et l’inassouvissement morose.

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Au miroir de Shakespeare (15)

La nuit des rois

On peut lire (ou relire) une œuvre géniale sans s'exalter à jet continu; il n'est pas exclu de s'y trouver parfois un peu perdu ou de voir son intérêt se relâcher, pas plus qu’il n’est interdit de le dire. Pour ne prendre qu'un exemple, la lecture de Proust connaît ainsi des tunnels dans la continuité des éblouissements. D'une façon analogue, j'ai senti mon intérêt fléchir un peu, ou s'éparpiller, en regardant la version de La nuit des rois réalisée par Jack Corrie a l'enseigne de la BBC, mais la réalisation me semble moins en cause que la pièce , même si la mise en scène et l'interprétation restent assez conventionnelles, dans le genre téléfilm haut de gamme servi par d'excellents comédiens.

Or le "problème " me semble ailleurs: dans la structure un peu chaotique, sinon tirée par les cheveux, de cette pièce oscillant, voire titubant, entre l'analyse discursive et le burlesque rabelaisien, le charme pur d'une mélodie claire et le tohu-bohu , sans la fusion magique qu'on trouvera dans Le Songe d'une nuit d'été ou La Tempête.

De quoi s'agit-il plus précisément ? D'amour et de folie. Des caprices de l'amour qui font que, contre toute raison apparente, la très belle et très riche Olivia, ne cède pas à l'amour fou du très puissant et magnifique duc Orsino, mais ne tarde à s'éprendre du très charmant envoyé de celui-ci ayant pour mission de la faire fléchir, et qui, sous les traits du bel et jeune Cesario, est une jeune et belle Viola tombant elle-même amoureuse du duc qui l'envoie... Et côté folie, au propre et au figuré: d’une suite de variations sur le thème du fou, assez lourdement incarné en l’occurence.

René Girard a beau exulter à l'évocation de La nuit des rois, où il trouve un concentré de mimétisme illustrant à merveille sa fameuse théorie: la multiplication des doubles et des reflets, dans la pièce, et les situations abracadabrantes à la base de ces triangulations amoureuses, restent tout de même “téléphonées”.

C'est entendu: La ravissante Viola déguisée, en charmant Cesario, allie l'intelligence malicieuse a une perception pénétrante des sentiments, et l'on s'amuse à voir le "garçon" décrire la psychologie féminine en connaissance de cause (!) devant Orsino, qui se met à en pincer pour "lui" malgré la "nature"...

De la même façon , l'on se réjouit de voir l'intendant cauteleux d'Olivia , ce cuistre puritain de Malvolio, se faire piéger de la plus cruelle façon par une drôlesse et trois saoulards, et pourtant...

Pourtant, si jouée qu'elle reste, et malgré sa "valeur ajoutée" en matière de mimétisme girardien ou de comique, shakespearien, La nuit des rois ne me semble pas entrer dans le Top Twenty des pièces du Barde...

Une lecture de La Divine comédie (46)

Le Purgatoire, Chant XII.

Exemples d'orgueil figurés sur le sol. L'ange de l'humilité. Montée à la deuxième corniche.

(Lundi de Pâques, de 11 heures du matin jusqu'à l'après-midi)

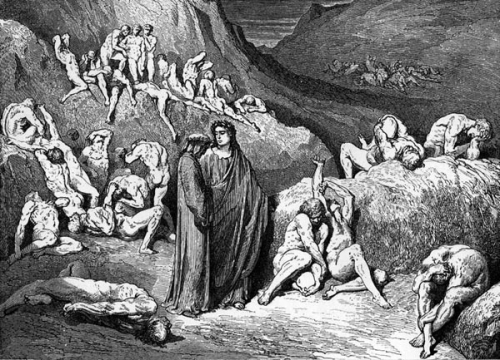

Le front bas,remâchant son propre orgueil coupable, traînant la patte, Dante se fait remettre à l’ordre par Virgile qui lui rappelle que ce n’est pas en se battant les flancs qu’il va progresser vers la deuxième corniche des envieux, et pourtant c’est bel et bien en regardant devant lui,sur le sol couvert d’inscriptions comme sur la dalle d’une tombe, que le poète va devoir, encore, se remémorer moult exemples d’orgueilleux tirés de l’Antiquité; or passons sur le détail wikipédant…

En mon adolescence de petit protestant, au double sens du terme, l’excellent pasteur de notre quartier des hauts de Lausanne, revenu en ces lieux des banlieues de Marseille – où il était plus proche des prêtres-ouvriers cathos que de nos prêchi-prêcheurs calvinistes moralisants -, me répondit, lorsque je l’interrogeai sur ce qui distingue l’orgueil de la vanité, que le premier désigne la vanité quand « il y a de quoi » tandis que la seconde est un orgueil déplacé vu qu’il n’y a pas « de quoi »…

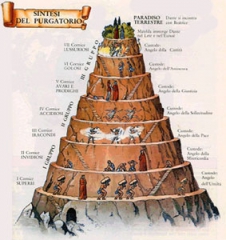

Dante place les orgueilleux, au nombre desquels il se compte, sur la première corniche du Purgatoire, mais ce qui compte le plus, en ce douzième chant, n’est pas tant la nomenclature de ceux qui se sont pris pour des géants, des demi-dieux ou des contrefaçons du Très-Haut, tel Nemrod dont le nom est lié à l’érection de la tour de Babel, mais, Virgile y insiste : la façon de prendre conscience de ce péché (cela s’appelle consapevolezza dans le glossaire dantesque), d’en mieux distinguer les contours (à grand renfort d’exemples sculptés ou gravés) et de s’en repentir tout en invoquant la grâce céleste et en psalmodiant des hymnes, ici inspirés par la Béatitude Heureux les humbles, etc.

Dante place les orgueilleux, au nombre desquels il se compte, sur la première corniche du Purgatoire, mais ce qui compte le plus, en ce douzième chant, n’est pas tant la nomenclature de ceux qui se sont pris pour des géants, des demi-dieux ou des contrefaçons du Très-Haut, tel Nemrod dont le nom est lié à l’érection de la tour de Babel, mais, Virgile y insiste : la façon de prendre conscience de ce péché (cela s’appelle consapevolezza dans le glossaire dantesque), d’en mieux distinguer les contours (à grand renfort d’exemples sculptés ou gravés) et de s’en repentir tout en invoquant la grâce céleste et en psalmodiant des hymnes, ici inspirés par la Béatitude Heureux les humbles, etc.

La puissance« réaliste » du poème est souvent impressionnante, qui s’exprime par le détail, notamment lorsque Dante affirme qu’il voit ceci ou qu’il voit cela: ça ne se discute pas, c’est là, c’est du donné et du vécu, après quoi le salut viendra – ou pas.

D'ailleurs une angélique créature en 3D, apparue en ces lieux, vient d’ouvrir « les bras et les ailes » en désignant la marche à suivre :

« Venez : ici les marches sont tout près,

et désormais on y monte aisément.

Rares sont ceux qui viennent à cette invitation :

Ô race humaine, née pour voler au ciel,

Pourquoi tombes-tu ainsi au moindre vent ? ».

Et voilà qu’en effet notre Dante, orgueilleux dûment repenti, se sent plus léger, avant de s’apercevoir, ô miracle miraculeux, de la raison de son allègement de créature « née pour voler au ciel » :

« Avec les doigts de la main droite

je ne trouvai plus que six des lettres

gravées sur mon front par l’ange aux clefs :

en observant ceci, mon guide sourit ».

Eh mais, tout cela n’est-il pas un peu téléphoné ?

Virgile, tantôt, sera renvoyé d’où il vient, n’ayant pas droit au show sommital des anges et autres bienheureux agitant leurs palmes dorées dans la forêt paradisiaque, mais il a suffi en somme à Dante de se la jouer belle âme repentie, pour effacer l’initiale d’un de ses péchés et se trouver, du coup, délivré de la pesanteur.

Mon cher pasteur V*** aurait-il souri comme Virgile, conscient comme celui-ci du fait qu’un huguenot, pas plus qu’un païen, ne saurait passer la douane du Purgatoire ?

Sûrement oui: il aurait souri en homme sage, sous sa moustache à la Brassens, avec l’air qu’il prenait devant ceux qui se la jouaient élus autoproclamés: « Tu m’en diras tant, bonhomme »...

Dante. Le Purgatoire.Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Dante. Le Purgatoire.Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Une lecture de la Divine Comédie (45)

Le Purgatoire. Chant XI.

Le Pater Noster des orgueilleux. Omberto Aldobrandeschi. Odersi da Gubbio. Provenzan Salvani.

(Lundi de Pâques, entre 10 heures et 11 heures du matin).

L’orgueil, ou plus largement ce que les Grecs appelaient l’hybris, portant les individus ou les nations, et plus encore les empires, à céder à la violence de leurs passions égoïstes, au défi de toute modération et de tout équilibre, se trouve visé par Dante (qui en savait lui-même quelque chose !) sur cette première corniche du Purgatoire où l’on aura l’occasion de voir ce qui distingue un poète d’un prêcheur.

Dès les sept premières terzine de ce onzième Chant, le poète ne craint pas, en effet , de se faire prédicateur en réécrivant, à sa façon, le Pater Noster, ici psalmodié par une troupe d’ombres au front bas dont il est précisé que ce n’est pas pour elles qu’elles prient mais « pour ceux qui sont restés en arrière »…

Ceci dit, les retouches de Dante au Pater Noster sont à la fois d’un poète et d’un métaphysicien de l’amour cosmique, qui fera de celui-ci (Next stop Paradise) le Premier Mobile mystique de l’Univers, rayonnant d’effets angéliques divers.

Or on relèvera que si les ombres du Purgatoire, déjà promises au salut, prient pour nous autres pauvres mortels, un retournement saisissant fait dire aussi au poète qu’il nous incombe de prier pour elles, si tant est que notre « vouloir » ait « bonne racine », car :

« Ben si de’ loro atar lavar le note

che portra quinci, si che, mondi e lievi,

possano uscir a le stelle ruote ».

Ce qui donne en français dans le texte :

« Il faut les aider à laver les taches

qu’ils portèrent ici, pour que, purs et légers,

ils puissent monter aux sphères étoilées ».

Oraisons montantes, cantilènes descendues du ciel, pieuses paroles transitant entre vifs et défunts : tout cela fait un concert aux harmoniques incessamment édifiantes, mais il y a mieux : Dante raconte des histoires.

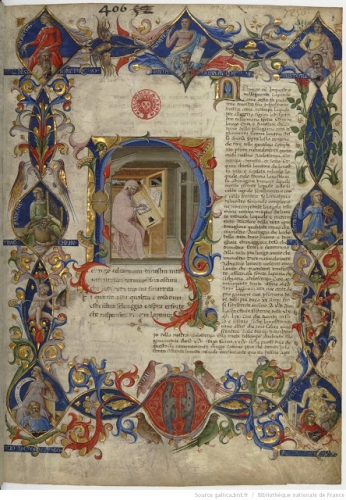

La Commedia nous tomberait des mains si elle n’était qu’éminent catéchisme, de même que les fresques contemporaines de Giotto seraient-elles chaulées d’oubli depuis longtemps si elles n’avaient cristallisé que de grises injonctions dogmatiques.

La Commedia nous tomberait des mains si elle n’était qu’éminent catéchisme, de même que les fresques contemporaines de Giotto seraient-elles chaulées d’oubli depuis longtemps si elles n’avaient cristallisé que de grises injonctions dogmatiques.

Cependant trois personnages vont apparaître, contemporains de Dante ( pratiquant une fois de plus le name dropping) qui seront, pour le poète, l’occasion double de signaler le caractère éminemment fugace et futile de tout hybris en matière politique et de toute vanité en matière artistique; et de citer la grandeur de Giotto qui surclasse celle de Cimabue ; de même qu’en poésie la gloire de Guido Cavalcanti éclipse celle de Guido Guinizelli, tout initiateur du dolce stil nuovo que fût celui-ci. Cinq siècles et demi avant La Foire aux vanités de Thackeray...

Cependant trois personnages vont apparaître, contemporains de Dante ( pratiquant une fois de plus le name dropping) qui seront, pour le poète, l’occasion double de signaler le caractère éminemment fugace et futile de tout hybris en matière politique et de toute vanité en matière artistique; et de citer la grandeur de Giotto qui surclasse celle de Cimabue ; de même qu’en poésie la gloire de Guido Cavalcanti éclipse celle de Guido Guinizelli, tout initiateur du dolce stil nuovo que fût celui-ci. Cinq siècles et demi avant La Foire aux vanités de Thackeray...

On lit ainsi ces trois tercets sans âge, qui évoquent la sagesse relativiste d’un Montaigne autant que les vers de L’Ecclésiaste:

« La rumeur mondaine n’est pas autre chose qu’un souffle

de vent qui vient tantôt d’ici et tantôt de là,

et qui change de nom quand il change de direction.

Seras-tu plus célèbre, en te séparant

d’une chair déjà vieillie, que si tu étais mort

Avant d’avoir cessé de dire « pappo e l’ dindi »

Quand mille ans auront passé ? et cette durée

est plus courte en face de l’éternité qu’un battement decisl

Par rapport à la sphère qui tourne le plus lentement dansle ciel ».

Une fois de plus, en outre,il y a du chroniqueur d’époque chez Dante, qui cite nommément des personnages qu’il a connus de près ou de loin, tel Omberto Aldobrandesco le gibelin tué par les Siennois, qui dit lui-même avoir été arrogant et méprisant de « tous les hommes », Oderisi de Gubbio l’enlumineur admiré par son contemporain poète, ou Provenzano Salvani, chef gibelin qui reconnaît avoir eu « la présomption de soumettre Sienne tout entière à son autorité », et qui a droit cependant au Purgatoire après s’être montré généreux envers l’un de ses amis pour le délivrer des geôles de Charles d’Anjou.

Comme Montaigne le fera dans ses Essais deux siècles plus tard en se référant sans cesse à des situations humaines vécues – qu’elles soient tirées des auteurs de l’Antiquité ou de faits divers contemporains -, Dante truffe son poème d’allusions à des personnages incarnant tel ou tel vice– en l’occurrence l’orgueil ou la vanité –, et qui mêlent accusations et circonstances atténuantes comme s’il était lui-même le Juge Suprême.

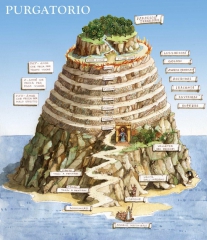

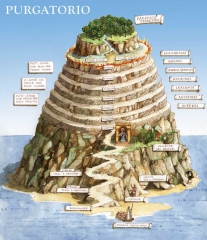

On peut discuter, évidemment, de la structure verticale et de la dynamique ascensionnelle du Purgatoire, comme si c’était un archétype universel, alors qu’il s’agit d’une représentation médiévale de l’Occident catholique romain à son pinacle, mais là encore l’invention poétique brise les « formats », comme chez les peintres dont l’idéologie chrétienne se trouve débordée par leur génie parfois peu catholique…

Dante. Le Purgatoire.Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Une lecture de La Divine Comédie (44)

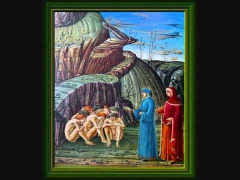

Le Purgatoire, Chant X.

Montée à la première corniche. Exemples d’humilité sculptés dans le rocher. Marie, David, Trajan. Apostrophe contre l’orgueil humain.

(Lundi de Pâques, entre 9 heures et 10 heures du matin)

Le savoir élitaire n’est point trop en odeur de sainteté par les temps qui courent, mais sans lui pas de salut (ou presque) à la lecture de la Commedia, c’est le moins qu’on puisse dire et à tous les sens des termes historique ou politique, littéraire ou philologique, philosophique ou théologique.

À commencer par celui-ci, la porte du Purgatoire, ouverte par l’ange portier aux deux clés d’or (symbole de ceci) et d’argent (symbole de cela) s’est refermée derrière les deux poètes (l’antique Latin et l’Italien de ce matin) sur fond de Te Deum tombé du ciel céleste, et gare si Dante se retourne !

Ensuite, de la métaphysique revue par les Pères de l’Eglise et passée à la moulinette du poème, l’on saute à la physique des corps, et sans Alpenstock : ainsi les deux compères se ripent-ils dans une espèce de gorge rocheuse à tournure de cheminée (symbole un peu tautologique de la montée-qui-monte) jusqu’à une vire formant corniche sur tout le pourtour de la montagne, surmontée de scènes sculptées de main probablement divine.

L’on passe en effet à la dimension esthético-apologétique du poème, illustrée d’abord par une image sculptée figurant l’Annonciation avec le duo de l’Ange Gabriel et de Marie - on pense illico à Fra Angelico, avec deux siècles d'avance, quoique Dante évoque plutôt l’art de Polyclète, plasticien grec encore fameux à l’époque, et Giotto serait encore plus proche...

L’on passe en effet à la dimension esthético-apologétique du poème, illustrée d’abord par une image sculptée figurant l’Annonciation avec le duo de l’Ange Gabriel et de Marie - on pense illico à Fra Angelico, avec deux siècles d'avance, quoique Dante évoque plutôt l’art de Polyclète, plasticien grec encore fameux à l’époque, et Giotto serait encore plus proche...

Dans la foulée se distinguent plusieurs scènes diversement édifiantes, à commencer par le transport de l’arche sainte des Hébreux devant laquelle on se rappelle (mais si !) que dansa et psalmodia le roi David à la « robe troussée », précise Dante, après quoi celui-ci remémore la légende médiévale selon laquelle l’excellent pape Grégoire pria tant qu’il parvint à tirer l’empereur Trajan des enfers pour saluer un geste de commisération montré par celui-ci à l’égard d’une pauvre veuve dont le fils fut accidentellement tué par l’armée romaine- vous suivez au fond de l'avion ?

Dans la foulée se distinguent plusieurs scènes diversement édifiantes, à commencer par le transport de l’arche sainte des Hébreux devant laquelle on se rappelle (mais si !) que dansa et psalmodia le roi David à la « robe troussée », précise Dante, après quoi celui-ci remémore la légende médiévale selon laquelle l’excellent pape Grégoire pria tant qu’il parvint à tirer l’empereur Trajan des enfers pour saluer un geste de commisération montré par celui-ci à l’égard d’une pauvre veuve dont le fils fut accidentellement tué par l’armée romaine- vous suivez au fond de l'avion ?

Tout cela pour montrer quoi ?

Entre autre ceci : que l’humilité et le repentir seuls pallieront l’orgueil, qui ne cesse de freiner notre élévation. C’est aussi bien ce que montre enfin, sur la même corniche, une procession de chenilles humaines qui se traînent en gémissant force « je n’en puis plus »…

Or comment trier dans ce fatras, ce qui relève de l’érudition empilée et ce qui peut nous toucher encore spontanément ?

De toute évidence, le poème hyper-codé, à multiples strates de signifiés (comme le sera l’Ulyssse de Joyce 7 siècles plus tard),n’en finira pas de servir, sinon à l'édification de la jeunesse italienne préférant le clip au poème, à la promotion d’innombrables nouveaux dantologues récusant tout ce qui a été dit avant eux, pour mieux « décaper » texte (et sous-texte) à l’occasion de multiples communications et congrès en divers lieux ensoleillés de la planète, mais nous apprennent-ils à mieux lire pour autant ce que le poète, de loin en loin, exprime de simple et beau en quasi 3D, par exemple sur l’amour ? Sûrement pas !

Assez comiquement alors, sur cette corniche des orgueilleux, me revient le souvenir du commentaire le moins humble qui se puisse imaginer, de Philippe Sollers pérorant à n’en plus finir « autour » du Purgatoire, dans son ouvrage modestement intitulé La Divine comédie (lequel consiste en réalité en entretiens avec les très patient Benoît Chantre), sans dire à peu près rien (non, j'exagère !) du contenu du texte lui-même alors qu’il pontifie à grand renfort de références à Bataille ou Heidegger…

Bref, voyons plutôt en la Commedia ce qu’elle est, pareille à une cathédrale à la fois sublime et désaffectée à beaucoup d’égards, dont les détails qui nous parlent encore ressortissent au langage, compréhensible par tous, de ce qu’on appelle la poésie - mais qu'est-ce au juste ?

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie,par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Et ce monument d’autosatisfaction aux vues parfois éclairantes, voire fulgurantes de justesse dans l'aperception musicale du texte : Philippe Sollers. La Divine Comédie. Folio.

Une lecture de La Divine Comédie (43)

Le Purgatoire, Chant IX.

Dante s’endort et rêve. Réveil près de la porte du Purgatoire. L’ange portier. Ouverture de la porte

(Nuit du dimanche au lundi de Pâques, 11 avril 1300)

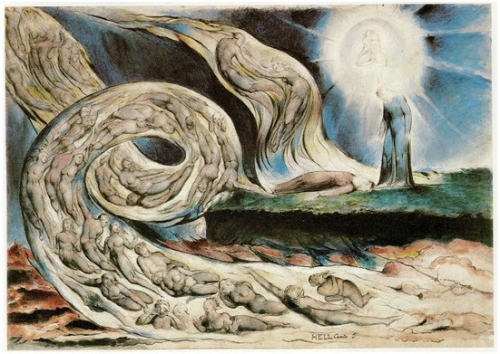

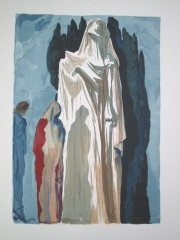

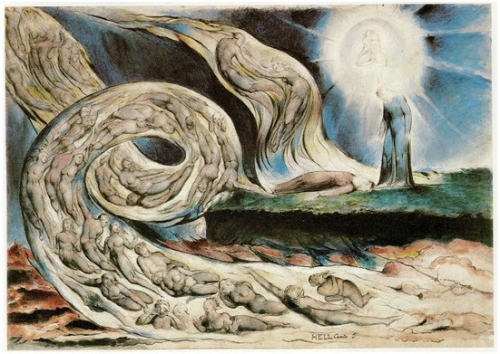

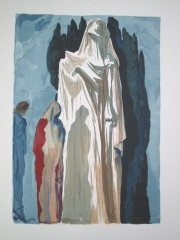

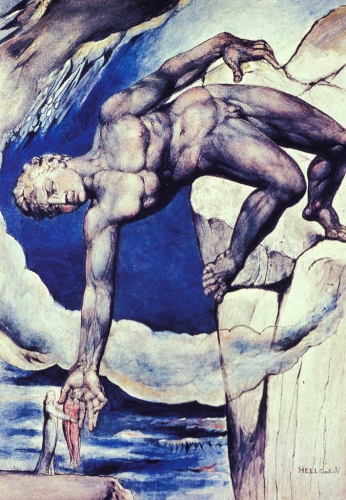

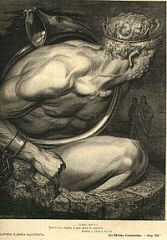

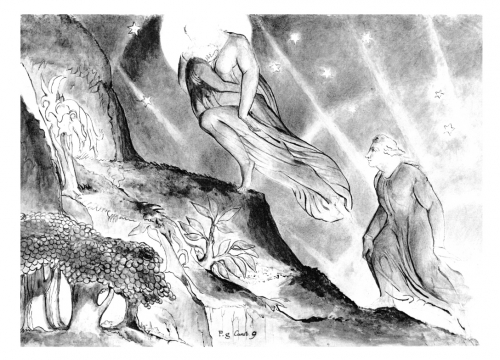

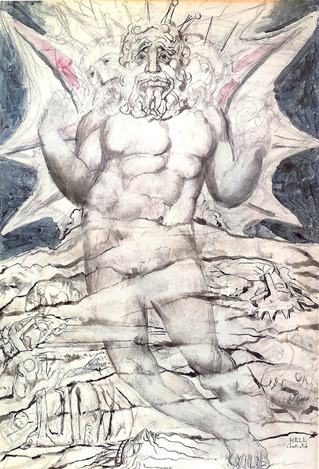

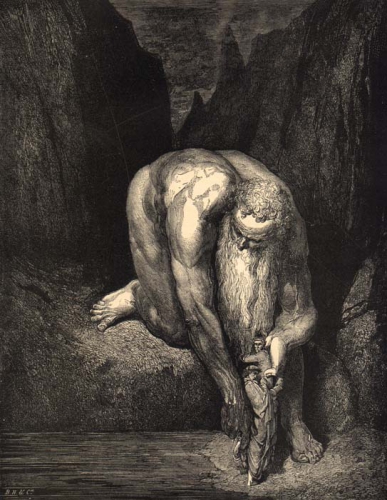

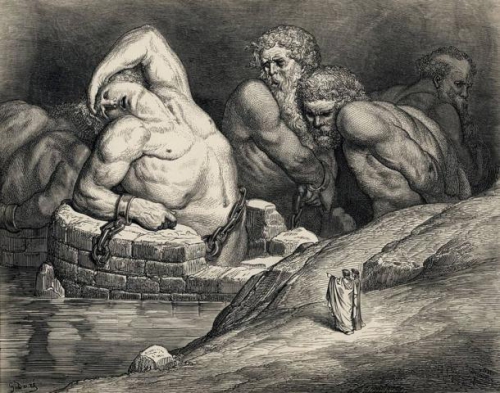

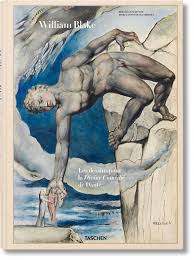

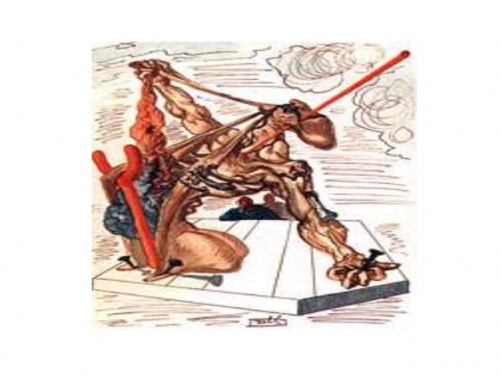

Le neuvième chant du Purgatoire, après un début d’ascension assez physique, est marqué par un rêve mythologico-féerique digne d’inspirer un peintre mystico-psychédélique à la William Blake ou, quelques étages en dessous, un Salvador Dali, dont les illustrations de la Commedia sont assez mollement liquéfiées au demeurant.

Mais le chant débute par un vrai galimatias, en tout cas à nos oreilles contemporaines.

En voici la traduction française :

« La concubine de l’antique Titon

blanchissait déjà au balcon d’Orient

en sortant des bras de son doux ami ;

son front resplendissait de gemmes,

formant la figure de l’animal froid

qui frappe l’homme avec sa queue ;

et la nuit, au lieu oùnous étions,

avait fait deux pas dans sa montée,

et baissait déjà son aile pour le troisième ;

lorsque, chargé encore du fardeau d’Adam,

vaincu par le sommeil, je m’inclinai sur l’herbe,

où nous étions assistous les cinq. »

On imagine l’éberluement perplexe de la collégienne romaine ou du lycéen florentin tombant sur ces vers alambiqués signifiant que, bon,la nuit est tombée « en montant » et que Dante va monter en « tombant » dans un rêve…

John Cowper Powys a raison, une fois de plus, en soulignant que la Commedia date à divers égards, à la fois par son contenu dogmatique et par ses multiples références à la mythologie gréco-romaine.

Et pourtant la poésie,musicalité et splendides images à l’appui, sauve la mise de chaque Cantica, indépendamment de son sens moral ou théologique.

En l’occurrence, le rêve, qui fait l’esprit « presque devin dans ses visions », acquiert un surcroît paradoxal de présence en combinant la figure d’un aigle à plumes d’or, d’essence résolument chrétienne, et celle du jeune Ganymède, bel éphèbe de souche grecque « ravi au consistoire des dieux » par Zeus, dont l’apparition onirique coïncide, en temps réel, avec le passage subreptice de Lucie, sainte spécialement affectée à la protection de Dante, dont Virgile lui explique l’intervention quand il se réveille.

Compliqué tout ça, giovanotti ? Pas plus que le méli-mélo New Age de vos séries merveilleuses flirtant avec le fantastique !

Et la suite va se corser encore, presque jusqu’au kitsch, avec l’apparition de l’ange portier aux pieds sacrés posés sur la troisième marche de l’escalier accédant à la« porte sainte ».

Là encore : génie du détail caractérisant la poésie de Dante, qui voit ensuite son front marqué de sept P par l’épée de feu de l’ange lui recommandant comiquement, prévenant infirmier : «Souviens-toi de laver, quand tu seras dedans, ces plaies »…

Or ces sept P, il faut le préciser à l’attention de la collégienne milanaise ou du lycéen napolitain, représentent les sept Péchés capitaux qu’il incombera à Dante d’effacer successivement en franchissant les sept corniches du Purgatoire…

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

À consulter aussi pour ses utiles explications érudites : Lire la Divine comédie, Le Purgatoire, par François Mégroz. L’Âge d’homme, 1994.

Une lecture de La Divine Comédie (42)

Le Purgatoire, Chant VIII.

Arrivée des anges. Nino Visconti. Les trois étoiles. Le serpent mis en fuite. Corrado Malaspina

(Dimanche de Pâques, vers 7 heures et demie du soir)

L’actuelle superstition scientiste accorde plus de crédit aux sciences dites dures qu’au doux savoir, mais l’angéologie est reconnue par l’Abbaye de Thélème et c’est ce qui compte.

Le penchant naturel (la Bête) de l’homme (et de la femme quand elle se laisse aller) tend le plus souvent vers le bas, aux ordres de son cerveau reptilien, tandis qu’un élan contraire surnaturel le fait lever les yeux vers la cime accueillant le premier soleil ( c’était tôt l’aube au pied des Aiguilles dorées, un dimanche matin de nos vingt ans) ou les derniers rayons du crépuscule en ce huitième chant du Purgatoire.

Toute la foule qu’il y a là, autour de Dante et de ses collègues poètes Virgile et Sordel, lève ainsi les yeux en cette fin de dimanche de Pâques de l’an 1300, et pour répond en envoyant deux de ses émissaires ailés, une fois le ciel, aux regards ardents et aux hymnes, porteurs d’épées de feu et tout nimbés de vert espérance.

Ainsi Dante les décrit-il plus précisément:

« Verdi come fogliette pur mo nate

erano in veste, che da verdi penne

percosse traen dietro e ventilate ».

Autrement dit :

« Vertes comme des feuilles nouvelles nées

étaient leurs robes, que battaient les plumes vertes

flottant derrière eux, agitées par le vent ».

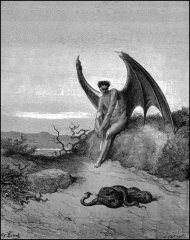

La poésie de Dante ne se réduit pas du tout à l’apocalyptique représentation que scelle le plus souvent l’expression « dantesque », comme le montrent, et de plus en plus en ces lieux de purification, tant d’images d’une infinie délicatesse et surfine harmonie, en contraste absolu avec le chaos vaseux ou visqueux dans lequel rampe le sempiternel serpent.

Lequel surgira d’ailleurs tout à l’heure là-bas, que le défunt poète Sordel désignera à Dante en ces termes : « vois là notre adversaire », identifiant ce même serpent « qui donna à Eve le fruit amer »…

Et le voici rampant :

« Tra l’erbe e’fior venia la mala striscia,

volgendo ad ora ad or la testa, e ‘l dosso

leccando come bestia che si liscia ».

Autrement dit :

« Entre l’herbe et les fleurs venait l’affreux reptile,

tournant de temps en temps la tête et se léchant

le dos, comme une bête qui se lisse ».

Mais les anges apparus auparavant ne sont pas là que pour la photo : les voilà qui, tels des « éperviers » fondent comme l’éclair sur le suppôt de Satan…

Plasticité remarquable de la scène !

Ainsi la Commedia nous tient-elle et nous retient-elle, si l’on ose dire, par les deux bouts de la griffe et de l’aile.

Ainsi de ce souvenir, ce dimanche-là, dans la paroi des Aiguilles dorées où la lumière descendait tandis que nous montions, lorsque mon ami R*** dérocha soudain, et tout aurait pu finir comme ça : mais non, je ne sais quel ange le retint je ne sais comment de ce côté de la vie alors qu’à quelques dizaines de mètres de là, sur une voie parallèle, le guide et chanoine René M ***, qui avait tout vu de la scène, restait encore figé, saisi, pantois, aussi vert que son compagnon à lui et que les deux saints volatiles de la Commedia…

Je n’invente rien: mon rapport a été déposé aux archives angéologiques du canton du Valais…

Dante Alighieri, Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Une lecture de La Divine Comédie (41)

Le Purgatoire, Chant VII. Dialogue de Virgile et de Sordel. La loi de la montée au Purgatoire. La vallée fleurie. Quelques princes négligents.

(Dimanche de Pâques, de 3 heures de l’après-midi à 7heures du soir)

Les ombres pullulent au pied de la roide pente aux épreuves ; ce n’est pas tout à fait l’émeute, mais une houle de foule à tourbillons sur cette aire d’attente et de tri où confluent les âmes non damnées mais point encore sauvées ad aeternum.

Or il faut se le rappeler à tout moment et se demander ce que cela nous dit : qu’il en va de leur salut, et donc du vôtre possiblement, du nôtre – mais en voulez-vous, en veux-tu, cela m’importe-t-il seulement d’être sauvé, et à quel prix et conditions ?

Scandale humanitaire à l’étape, qui rappelle l’exclusion des innocents bambins non baptisés juste dignes des Limbes : pas de salut non plus pour ceux qui n’ont pas accédé à la seule vraie foi de leur vivant, tel le « divin » poète Virgile, né trop tôt pour l’onction du baptême et le catéchisme en bonne et due forme.

Ainsi le guide de Dante ne pourra-t-il accéder au Paradis de son vivant de mortel pourtant très méritant : le Règlement théologique s’y oppose, établi sans consultation du Salutiste par excellence que fut le rabbi Iéshouah, qui disait comme ça de laisser venir à lui les petits filous, ainsi que les voyous et autre voyelles.

Fin de la digression : comme le jour décline au pied de la montagne aux contritions, Dante trépigne un peu d’impatience et s’inquiète du chemin à suivre auprès de Sordel, qui lui fait comprendre que l’escalade ne se fera pas de nuit (symbole ou sagesse pratique d’avant l’invention de la lampe frontale) mais qu’il est, non loin de là, un lieu protégé où il sera possible de se reposer un peu non sans croquer un biscuit et rendre grâces au vu de la belle Nature.

Le poète relaie alors le casuiste moralisant et cela donne ça en nouvel italien chantant :

«Tra erto e piano eraun sentiero schembo,

che ne condusse in fianco de la lacca,

la dove più ch’a mezzo muore il lembo.

Oro e argento fine, cocco e biacca,

Indaco, legno lucido e sereno,

Fresco smeraldo in l’ora que si fiacca,

Da l’erba e dali fior, dentr’a quel seno

Posti, ciascun sara di color vinto,

Come dal suo maggiore é vinto il meno.

Non avea pur natura ivi dipinto,

Ma di soavità di mille odori ».

Ce qui se traduit, par delà l’enchantement des sonorités picturales, comme ceci :

Entre pente et replat un sentier oblique

Nous conduisit au flanc de la ravine,

Là où le bord s’abaisse jusqu’à moitié.

Or et argent fin,écarlate et céruse,

Indigo, bois luisant comme air serein,

Fraîche émeraude quand on la brise,

Près de l’herbe et des fleurs, dans ce vallon,

Verraient ternir l’éclat de leur couleur,

comme le moins est vaincu par le plus.

La nature ici n’avait pas seulement peint, mais par la suavité de mille odeurs

elle formait un ensemble inconnu, indistinct, ».

La lectrice et le lecteur futés auront perçu, dans les subtiles correspondances de cette suite d’images, une anticipation du petit Baudelaire illustré.

De fait, voici la délicieuse « clairière » des poètes, voici les mots qui sauvent !

Le salut par la théologie et la prétendue « voie droite » de l’Eglise prétendue sainte par ses docteurs et autres imams ? Des clous !

D’ailleurs , ce septième chant fait défiler quelques princes contemporains du poète, à peu près aussi ferré en philosophie politique que son compatriote Machiavel, qu’il juge de son haut pour leur « négligence » selon ses propres attentes en la matière.

Il y a là tout un beau monde arrimant le poème à ce qu’on appelle aujourd’hui l’actu : tels Rodolphe d’Allemagne et Ottokar roi de Bohème, Grand Nez (Charles d’Anjou) et autres Béatrice de Provence ou Marguerite de Bourgogne, enfin toute une smala qui a coupé à l’Enfer mais devra prier et chanter encore quelques hymnes avant d’accéder au Paradis.

Il y a là tout un beau monde arrimant le poème à ce qu’on appelle aujourd’hui l’actu : tels Rodolphe d’Allemagne et Ottokar roi de Bohème, Grand Nez (Charles d’Anjou) et autres Béatrice de Provence ou Marguerite de Bourgogne, enfin toute une smala qui a coupé à l’Enfer mais devra prier et chanter encore quelques hymnes avant d’accéder au Paradis.

Alors quoi ? Le salut par l’idéologie religieuse ou politique ? Mon œil !

Bien plutôt : le salut par ces bribes de musique en nous, qui ne sont l’apanage ni d’une révélation exclusive ni d’aucun Système.

Or, cela vous chante-t-il d’être sauvé ? Oui si cela me chante, mais faites-en une Loi et je me sauve !

Salut, je t'ai vu !

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF :

En Provence. - Dès que nous sommes arrivés dans le Vaucluse, je me suis senti vibrer comme en Toscane, du fait de l’incomparable harmonie qui règne en ces lieux ou de multiples verts très doux se combinent aux lignes du paysage ponctué par les petites flammes noires des cyprès ou par les petites boules noires des pins. Le vert est ici comme assourdi et parfaitement accordé aux ocres et aux gris de la terre et des chemins. Après notre arrivée à Murs, par Joucas, j’ai refait le chemin de Gordes et suis tombé sur un vestige de borie que j’ai aquarellé dans une tonalité beaucoup trop jaune, alors que la pierre est d’un gris ocré si subtil. Ensuite mieux inspiré par le village de Murs semblant posé au bord du ciel.

De l’obstination. – C’est dans la lenteur de la peinture qu’on entre vraiment dans le temps de la langue, je veux dire : dans la maison de la langue et les chambres reliées par autant de ruelles et de rues et de ponts et de voix s’appelant et se répondant par-dessus les murs et par-dessus les langues, - mais entrez donc sans frapper, nous avons tout le temps, juste que je trouve de quoi écrire…

De la culture. - Ce qu’on appelle culture est désormais à 95% Loisirs & Commerce. L’appellation même de notre rubrique sur le site internet de 24Heures: Loisirs. Le saut que j’ai fait en m’en apercevant !

Il s’agit de deux soeurs qui se retrouvent en leur vieil âge. L’une est Elizabeth Costello, fameuse romancière australienne, et l’autre Blanche son aînée devenue religieuse après avoir accompli des études de lettres, et qui a invité sa soeur au Zululand à l’occasion de la remise d’un prix qui doit la couronner, elle la religieuse, pour un ouvrage qu’elle a consacré au problème du sida en Afrique. Bref, c’est d’un monde très imparfait qu’il est question dans ce livre, et c’est ça qui me plaît…

Elizabeth Costello. - Depuis que j’ai commencé de lire Elizabeth Costello, je n’ai cessé de me trouver sollicité par les Questions que pose ce livre. Telle est la littérature vivante telle que je l’entends, qui nous pose des Questions ou plus exactement: qui incarne certaines positions humaines, lesquelles montrent à quel point poser une question, ou y répondre, est encore loin de la vie. Le mérite de Coetzee est de tourner autour des gens qui se posent des questions et de nous montrer combien répondre à une question peut-être en contradiction avec la vie ou la pensée réelle de la personne qui répond. Ici, la Conviction inébranlable de Blanche dresse un Mur entre elle et sa soeur, qui souffre de cette situation. Pourtant on découvre, au fil d’un récit qu’elle amorce dans une lettre à sa soeur, sans oser aller jusqu’au bout, qu’elle est capable de compassion autant que la sainte femme. Plus précisément, elle raconte comment elle a été poussée par Blanche à s’occuper d’un vieil homme, peintre à ses heures, auquel elle a offert quelques extras en supplément bien propres à choquer les belles âmes alors qu’elles relèvent plutôt de l’élémentaire bonté humaine. Or c’est cette tendresse, cette empathie un peu bougonne, pudique mais d’autant plus vraie qu’elle n’a rien de sucré ou d’ostentatoire, que j’apprécie dans ce livre comme dans les autres livres de Coetzee.

Celui qui se dit qu’il a encore des tas de villes à visiter en songe sur son grabat de prisonnier / Celle qui a vagabondé toute la nuit avant de rencontrer celui qu’elle a cherché à travers divers pays et qui l’attend là / Ceux qui retourneront en Andalousie sans savoir comment, etc.

À La Désirade, ce 2 juin. — Trouvé hier soir, dans ma boîte aux lettres, un chaleureux message d’Alain Cavalier où il me dit que mes Passions partagées sont à côté de son lit et qu’elles lui font du bien. Tant mieux. J’attendais ce signe et suis heureux de ne m’être pas trompé sur le Monsieur.

Du fluide vital. - En quoi consiste ce fluide magique dont me parlait Alain Cavalier dans sa dernière lettre? Je dirais, pour ma part, que j’y reconnais ce que Shakespeare appelle « the milk of human kindness », dont nous avons besoin pour survivre dans le froid et sous le poids du monde.

Lady L. multiface. - Ma bonne amie, au téléphone, me raconte sa journée où elle sera alternativement la Petite fille de toujours (sa crainte de présenter cet après-midi son Travail), la Mère protectrice (notre fille Julie qui s’en va passer son écrit de maths du bac), et l’Adulte responsable de la Formation-d’Adultes-Responsables.

A Paris, Place saint-Michel, soir, ce 9 juin. — J’arrive au bout des Mémoires de Jean-Jacques Pauvert, qui m’ont beaucoup intéressé. C’est un éditeur franc-tireur comme l’a été Dimitri, en moins profond et en moins mégalomane aussi. Plus j’y pense et plus je me dis que l’erreur de Dimitri a été de s’enferrer dans son orgueil jaloux où il campe désormais comme à l’ombre d’un bunker, se préparant une bien triste vieillesse.

Au Bar Saint-Séverin, ce 10 juin. — Fait mon job: deux bonnes rencontres, de Jean-Jacques Pauvert ce matin et de Jacques Aubert tout à l’heure, dans les jardins de Gallimard ; deux entretiens de premier ordre.

Deux figures des lettres. - Jean-Jacques Pauvert m’a fait l’impression d’un personnage assez balzacien, à la fois stylé et voyou sur les bords, les yeux plissés d’un filou mais encore très solide en dépit de ses 78 ans, très vif d’esprit et bon compère. Plus libre encore à l’oral qu’à l’écrit: traitant ainsi Gaston Gallimard de crapule, mais lui concédant la qualité de grand éditeur, tandis que son fils Claude est réduit à la dimension d’un crétin, très en dessous de l’actuel Antoine qui « pourrait s’il voulait »…

Malgré tout cela l’impression que lui, Pauvert, se considère plus important aujourd’hui que les auteurs de son catalogue. Donc lui aussi mégalo à sa façon sarcastique et qu’on sent joyeusement désabusé, mais joyeusement je le répète, s’en foutant plutôt en fin de compte il me semble.

A propos de Dimitri, Pauvert déplore sa dureté croissante; à propos de Frochaux, regrette de l’avoir perdu de vue et m’apprend que l’idée des tranches noires de la collection Libertés, c’était justement Claude. A propos d’Ulysse trouve inutile une autre traduction. Je pensais lui remettre une série de Passe-Muraille mais je vois bien qu’il l’oublierait dans un coin du bureau des éditions Viviane Hamy, alors j’oublie…

Jacques Aubert tout autre personnage: le grand joycien velouté, voix veloutée, mains veloutées, futal de coton velouté, citant Lacan et Foucault mais très intéressant au demeurant, courtois, exquis, précis, poli.

Dans le jardin de l’église Saint Germain-des-Prés, ce 10 juin, soir. - Je sors à l’instant du cinéma Bonaparte où je suis allé voir Notre musique de Jean-Luc Godard, dont la fin m’a beaucoup touché après des parties qui me semblent décidément « du Godard », avec son ton sentencieux qui me fait grimper au mur. Quand Juan Goytisolo vaticine en se baladant dans les ruines de Sarajevo, quand Mahmoud Darwich pontifie, filmé de dos, ou quand telle jeune fille lit du Levinas sur le pont de Mostar, j’ai de la peine. Mais le filmage est néanmoins somptueux et certaines séquences sont touchées, me semble-t-il, par une espèce de grâce.

De la fragilité. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…

Celui qui se retrouve chez lui dans les pénombres de la forêt et des bibliothèques / Celle qui a sa clairière privée dont nul ne sait rien / Ceux qui aiment ce temps hors du temps de la forêt marquée en hauteur par des mouvements d’oiseaux, etc.

Du simulacre. - Juste ce que dit Godard dans Notre musique: que le monde est en train de se diviser entre ceux qui n’ont pas et ceux qui, ne se contentant pas d’avoir, se targuent de compatir avec ceux qui n’ont pas sans les écouter pour autant. La misère gérée de loin. Ferme des célébrités.

Square Boucicaut. — Sur un banc dans la rumeur de la ville et les chants d’oiseaux, je me rappelle toutes mes escales parisiennes, depuis 1974, cela fait donc trente ans. Trente ans sans me faire d’amis durables à Paris, sauf François dont je me demande ce qu’il est devenu. Vais-je lui envoyer mes Passions et lui écrire pour briser ce silence? J’en suis tenté. Trente ans aussi sans cesser d’évoluer et de me construire, alors que j’en ai vus tant qui restaient en plan.

A l’instant vient de s’asseoir, sur un banc à vingt mètres du mien, un magnifique jeune noir empêtré dans une tenue de footballeur-cycliste-rappeur multicolore, que j’essaie de dessiner mais en vain. Ensuite, me levant pour quitter les lieux, je remarque l’inscription PELOUSE AU REPOS, puis la sculpture, monumentale du fond du square représentant un couple de bourgeoises engoncées, penchés sur une enfant de pauvre tandis que la mère, le dos tournée, reste prostrée sur une marche inférieure de l’escalier. La France philanthrope vue par je ne sais quel pompier. Et cette autre inscription à l’entrée du square: « Le jardin sera fermé en cas de tempête ».

Celui qui décrie la nouvelle idéologie à six sous du « pas d’soucis » / Celle qui refuse de faire son deuil de l’âge tendre et tête de bois / Ceux qui disent qu’ils rien contre au contraire et qui en restent là, etc.

SDF. - Dans la rue je retrouve ce type à genoux remarqué hier, jeune encore mais la face recuite, comme vitrifiée, les yeux délavés, à la fois absent et suppliant-insultant, ravagé par l’alcool ou la drogue, genre beatnik, un genou sur Libération comme Bloom dans Ulysse qui s’agenouille à l’église sur L’Homme libre. Cela ne s’invente pas. Dans la rue pas mal de types à chiens tueurs : nouvelle pratique de la cloche.

Rue de la Félicité. - Je viens de retrouver la rue de la Félicité, trente ans après mon premier séjour au 14, désormais fermée par un code. A l’entrée de la rue, en face de l’hôtel Glasgow, est apparu un Espace Relax Shiatsu qui a l’air d’être déjà désaffecté. L’ancien café maure a été remplacé par un restau colombien. Me rappelle ce séjour sans trop de nostalgie. Je crois que je serais moins empoté aujourd’hui, mais être empoté et me désempoter peu à peu a fait partie de mon programme personnel.

A la table voisine du Select-Toqueville bachotent deux lycéens. Se récitent l’Allemagne tandis que notre Julie passe son écrit d’anglais à Lausanne. Le garçon raconte à la fille qu’il a entendu, à la télé, que le grand-père de Bush a fait fortune en Silésie. En passant à leur hauteur, je les remercie de m’avoir appris la chose et leur souhaite bon bac. Sourires radieux de part et d’autre.

À La Désirade, ce 12 juin, 2h. du matin – J’envoie ce texto à Lionel Baier : « Insomnie au bord du ciel, vertige de solitude sur fond de crétinerie océanique. Tenir ferme. Notre musique devrait déborder les mots. Fleuve en crue. Nageons de nos épaules solides. » Me répond qu’il est, dans la nuit de Paris, justement en train d’écouter Ursula en pyjama lui raconter son prochain film. Lui répond : « Pyjama de pilou, pilou hé: vivent les enfants ! »

De la « transcendance ». - A la télé cette jeune actrice dit comme ça que les metteurs en scène la «transcendent ». L’expression de plus en plus fréquente: « Moi ça me transcende vachement. Tu vois ce que j’veux dire ? »

Ces notes sont extraites de Chemins de traverse, Lectures du monde 2000-2005, paru en avril 2012 chez Olivier Morattel.

Peintures JLK: Murs, en Provence. Huile sur panneau, 2003. Au Mas du Loriot, aquarelle.

Au miroir de Shakespeare

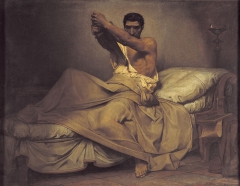

8. Le roi Lear

Des plus noires et poignantes tragédies de Shakepeare, avec Hamlet, Othello et Macbeth, l’histoire du vieux monarque répudiant la seule de ses trois filles qui l’aime sincèrement, pour lui préférer les deux autres, flatteuses et impatientes de l’humilier, est également la plus simple en apparence et la plus intéressante, la plus troublante aussi par sa façon de combiner les composantes les plus intimes de l’amour-haine filial, tissé de tendres sentiments et d’obscures rivalités, et les embrouilles politiques procédant des mêmes antinomies.

Avec une précipitation dramatique saisissante, tout se joue dès la première scène où le vieux patriarche, décidé à diviser son royaume entre ses trois filles (Goneril l’aînée, Régane et Cordelia), exige de celles-ci qu’elles montrent leur reconnaissance en rivalisant d’éloges. Ce que font les deux premières en usant de la même rhétorique ampoulée et creuse, mais qui satisfait la vanité de leur paternel, alors que Cordelia refuse d’entrer dans cette vaine surenchère, se contentant de mots simples et sincères et provoquant alors l’explosion de rage de Lear, qui la cède sans dot au roi de France et bannit du même coup le loyal comte de Kent qui tentait de lui faire reconnaître la probité de Cordelia.

À partir de cet acte d’imbécile vanité, tout va se déglinguer autour du roi Lear alors qu’un autre vieux seigneur du royaume, en la personne du comte de Gloucester, est poussé par son fils illégitime Edmond, plein de ressentiment, à rejeter son fils Edgar sur la base d’un faux témoignage.

Ces deux lignes dramatiques, dans un crescendo exacerbé par les rivalités et l’esprit de trahison (le machiavélisme d’Edmond rappelant celui du Iago d’Othello), ne cesseront de s’entrecroiser tout au long de la pièce, où la folie, réelle ou feinte, de Lear et d’Edgar, joue un rôle aussi important que dans Hamlet, avec un jeu de miroirs et des dédoublements de personnages vertigineux.

La noirceur absolue des deux sœurs aînées contraste avec la bonté foncière de Cordelia, dont le sublime monologue, au chevet de son père retrouvé, fait écho à la scène bouleversante d’Edgar décrivant le paysage à son père aveugle (Régane ayant fait crever les yeux de Gloucester à l’instigation d’Edmond le félon), au bord de la falaise de Douvres aux allures de finis terrae cosmique.

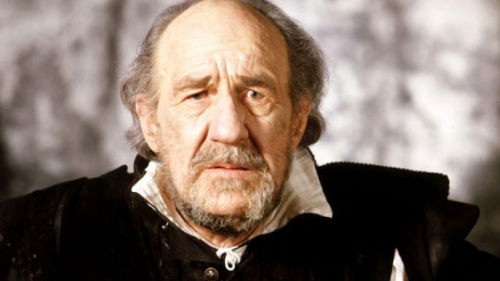

Des résonances métaphysiques du Roi Lear, la réalisation très épurée de Jonathan Miller, jouant à la fois sur les cadres serrés et le clair-obscur, ressaisit l’essentiel, avec des comédiens formidablement présents, à commencer par Michael Hordern dans le rôle-titre. De la scène finale de déploration, après que Lear a recueilli le corps de Cordelia, victime expiatoire, émane une tendresse toute shakespearienne également incarnée par Kent et le vieux fermier fidèle de Gloucester. Mélange de lucidité cinglante et de poésie, de violence et de quête d’équilibre, Le Roi Lear touche enfin par ce qu’il nous dit, sur fond d’intrigues et de trahisons, de l’amour et de la loyauté.

Sources. Les 37 pièces de Shakespeare(1564-1616) adaptées par la BBC entre 1978 et 1985. Le premier coffret du Volume I des Tragédies contient 6 DVD consacrés respectivement à Titus Andronicus, Roméo et Juliette, Jules César, Hamlet, Troïlus et Cressida et Othello. Le deuxième coffret rassemble Timon d'Athènes, Le Roi Lear, Antoine et Cléopâtre, Macbeth et Coriolan. Editions Montparnasse.

Ma lecture fera souvent référence à l’essai magistral de René Girard consacré à Shakespeare, sous le titre Les feux de l’envie (Grasset, 1990) et au grandiose William Shakespeare de Victor Hugo. Quant à l’essai de Jan Kott, Shakespeare notre contenporain, il a été repris dans la Petite Bibliothèque Payot en 2006. Vient en outre de paraître: Dictionnaire amoureux de Shakespeare, par François Laroque, chez Plon, 2016.

Une lecture de La Divine Comédie (39)

Le Purgatoire. Chant VI.

L’Antépurgatoire, deuxième assise. Efficacité de la prière. Rencontre des poètes : Virgile et Sordel de Goito. Imprécations contre l’Italie, contre l’Empire, contre le pape, contre Florence

(Dimanche de Pâques, vers 3 heures de l’après-midi)

Le poète catholique italien Dante Alighieri et l’essayiste agnostique français Jean-François Revel (auteur notamment de Ni Marx ni Jésus) avaient pour point commun de fonder leur espoir d’une meilleure gouvernance mondiale en appelant, de leurs vœux, un Pouvoir planétaire unique : l’Empereur chrétien pour Dante, et quelque Fédération démocratique supranationale, pour Revel.

Ce sixième chant très « politique » a deux pôles. D’un côté : les pouvoirs princiers de tout acabit, dans l’Italie morcelée et hyper-conflictuelle du XIVe siècle, où le goût du pouvoir et la rapacité caractérisent autant les potentats civils que les prélats ; de l’autre, la protestation des peuples et des poètes, dont les invectives montent en puissance au fils des vers, jusqu’à la comparaison de l’Italie, en général, et de Florence en particulier, avec un bordel !

Est-on bien avancé, sept siècles plus tard, avec la Casta italienne et son calamiteux Cavaliere ?

Certes non, et d’autant moins que la voix des peuples se dissout aujourd'hui dans le boucan médiatico-mondain où les sages conseils d’un Virgile et les furibards anathèmes de Dante feraient juste figure de vieilles guimbardes « réacs ».

Y a-t-il d’ailleurs au monde, aujourd’hui, un seul poète qu’on pourrait dire un visionnaire politique fiable ?

Sûr que non, vu que la base même de l’empire rêvé par Dante, cimenté par le christianisme, n’a plus la moindre existence « politique », et qu’aucun poète actuel ne peut être dit la voix d’un peuple – même s’il y du Dante dans l’auteur de L’Archipel du Goulag…

Du côté des poètes, Dante se réjouit pourtant d’une nouvelle rencontre, en cet Antépurgatoire qu’il s’impatiente par ailleurs de quitter tant le lieu est encombré de foules piétinantes, en la personne de l’illustrissime troubadour Sordel, tenu en haute estime par les seigneurs de ce monde dont il a pourtant stigmatisé virulemment les faiblesses, inspirant alors ces vers cinglants à Dante :

« Hélas ! Italie esclave, palais de douleur,

navire sans pilote au milieu des tempêtes,

non plus reine des provinces, mais bordel ! »

Dans la foulée, le lecteur sans malice aura sursauté en tombant sur le vers 118 de ce chant où il est question du « très haut Jupiter / qui fut sur terre crucifié pour nous », à croire que, pour Dante, l’empire universel était prédestiné à fondre, à Rome , le roi des dieux antiques et le Dieu des rois de la chrétienté…

Catholique tout ça ? Ô combien, et l’on dira même plus : le comte Joseph de Maistre s’en saoulerait de petit lait !

Mais hélas, bis repetita: ce sont les « gains trop faciles » fustigés par Dante qui auront pourri la Botte, si l’on ose dire, et l’empire n’est plus qu’un piètre décor de série télé signée Berlusconi & Co…

Dante. Le Purgatoire. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Jean-Jacques Pauvert, qui tira Sade des Enfers, quitta ce bas monde en 2014, à l'âge de 88 ans. Je l'avais rencontré bien vivant à la sortie de ses Mémoires...

Le nom de Jean-Jacques Pauvert est associé, pour les passionnés de littérature de la seconde moitié du XXe siècle, à un style de livres très typé autant qu'à une étincelante pléiade d'auteurs plus ou moins maudits, de Sade à Bataille et de Genet à Roussel ou, dans la dernière cuvée de l'après-guerre: de Boris Vian à Albertine Sarrazin. Editeur de Sartre à 18 ans et peu après de Montherlant (qui lui dicta les termes du contrat), il associa crânement son nom (première historique !) à celui de Sade, préludant à une bataille héroïque en justice, et se forgea bientôt une marque artisanale (typographie et maquettes) aussi originale que ses goûts de franc-tireur. — Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?

— Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?

— J'ai eu la chance de grandir dans un milieu de lecteurs et me suis passionné très tôt pour des livres aussi différents que les aventures d'Arsène Lupin, à 12 ans, puis Les liaisons dangereuses et l ' Aphrodite de Pierre Louÿs, vers 13 ans. Plus tard, j'ai raffolé de Paludes d'André Gide, et j'ai beaucoup aimé, aussi, Les faux-monnayeurs.

— Quels livres vous ont-ils accompagné durant toute votre vie ?

— A côté des Liaisons dangereuses, je citerai Les fleurs du mal, Alcools d'Apollinaire que j'ai découvert aussi très tôt, et puis, et surtout, les livres de Raymond Roussel ...

— Etes-vous intéressé par ce qui s'écrit aujourd'hui ?

— J'essaie, mais je ne trouve pas grand-chose. Peut-être est-ce une question d'âge ? J'avais bien aimé Extension du domaine de la lutte et Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, qui me paraissaient apporter quelque chose, après quoi Plateforme m'a semblé une redite consternante.

— Vous avez commencé très tôt, aussi, la chasse aux livres ...

— Il faut se reporter à l'époque: je chassais les livres rares ou interdits parce que je manquais d'argent, et de ce fait ne pouvais garder les livres intéressants que je dégotais. J'ai mis la main sur la fabuleuse collection de poètes surréalistes de Maurice Heine, que j'avais payée 10 000 francs de l'époque, représentant le salaire mensuel d'un employé supérieur. Cela dit, je n'ai jamais été fétichiste, sauf pour les livres qui me passionnaient vraiment. Lorsque Camus a publié Le mythe de Sisyphe en 1942, j'en ai acheté un des vingt exemplaires sur grand papier, qu'il m'a dédicacé. A ce moment-là, Le mythe de Sisyphe et L'étranger correspondaient à ce que nous, jeunes gens, ressentions sous l'Occupation. En 1957, Camus m'a permis de publier L'envers et l'endroit, qui était alors très rare. Cela s'est un peu gâté entre nous lorsque j'ai publié Histoire d'O: ce macho méditerranéen ne pouvait concevoir que l'auteur fût une femme. Et puis L'homme révolté m'a paru très superficiel, presque du Bernard-Henri Lévy ... C'est d'ailleurs à ce moment-là que la rupture s'est faite entre lui et Breton.

— André Breton fut justement, pour vous, LA grande rencontre.

— Ah ça oui, et l'homme autant que l'écrivain. Il n'était pas du tout tel qu'on le décrivait, prêt à excommunier à tout-va. Au contraire: très ouvert, avec un sens de l'humour extraordinaire. Il nous a fait un soir, chez Robert Lebel, et en présence de Marcel Duchamp, la lecture inénarrable du Concile d'amour de Panizza, dont il a joué tous les personnages. Nous étions pliés de rire, et même Duchamp a souri deux ou trois fois ! Je lui envoyais mes

livres: il lisait tout et ne se trompait jamais. De Boris Vian, dont il voyait les hauts et les bas, il prisait beaucoup L'écume des jours.

— Quand vous êtes-vous vraiment senti éditeur ?

— Après Sade, je crois que c'est la publication du Voleur de Georges Darien, et la reconnaissance éclatante de Breton, qui m'ont fait me sentir éditeur. Autant que la redécouverte de ce livre, que m'avait révélé le Faustroll de Jarry, sa présentation graphique marquait une « signature ».

— Que cela signifiait-il de publier Sade ou Histoire d'O dans les années 1940-50 ?

— Vous n'imaginez pas le climat de l'époque, tant dans l'édition que dans les journaux. Ma lutte contre la censure a représenté une vingtaine de procès étalés entre 1947 et 1970. A l'époque du premier, j'avais 21 ans et je venais de faire paraître pour la première fois au monde une œuvre de Sade avec un nom d'éditeur et une adresse, en l'occurrence celle du garage de mes parents à Sceaux. Il y a eu un procès, j'ai été condamné, j'ai fait appel, puis on m'a donné raison, puis on a confirmé le premier jugement qui me condamnait ... tout en me laissant poursuivre la publication. Pendant très longtemps, les journalistes n'ont pas osé parler de la censure. Dès 1939, Daladier avait fait publier des décrets pour protéger « la race et la nationalité françaises ». Puis, en 1949, ont été promulguées les lois sur les publications pour la jeunesse. Les communistes, à l'époque, réclamaient la destruction des livres infectés par les vices des bourgeois. La censure était une idée non seulement répandue mais acceptée.

— Pensez-vous qu'on puisse tout publier ?

— L'argument des censeurs est le danger de corrompre la jeunesse ou les âmes fragiles. Mais alors il faut interdire les journaux, la télévision, la radio et le cinéma. Ma fille, à 12 ans, a été traumatisée par un article de France-Soir racontant le viol et l'assassinat d'une enfant par son père, la crème des papas. Or ce que j'en conclus, moi, c'est que c'est aux parents d'assurer l'éducation de leurs enfants et non à la police. Je pense que Les cent vingt journées de Sodome, de Sade, est un livre réellement scandaleux, que je n'aurais d'ailleurs pas publié en livre de poche, mais je pense aussi que la censure est une parfaite hypocrisie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui encore.

— En 1965, vous avez fait scandale en vous exprimant sur l'état de l'édition. Que diriez-vous aujourd'hui ?

— J'ai toujours pensé que l'édition se divisait entre ceux qui travaillent pour l'éternité et les autres. Tout le monde se plaignait alors de l'inflation des titres, de la crise du livre, de l'influence des prix littéraires, des rachats, des débuts de la concentration. J'avais affirmé qu'il ne fallait pas confondre usine et édition. Je dirais la même chose aujourd'hui, en pire ! 500 romans à la rentrée, c'est l'aberration même !

— Si vous étiez jeune éditeur aujourd'hui, que feriez-vous ?

— La situation « de notre temps » était à la fois plus et moins dure qu'aujourd'hui. Nous n'avions pas d'argent, mais l'aventure était plus joyeuse. On a parlé justement de nouvelles « années folles » à propos de ces années soixante. La qualité de l'individu et l'attention de toute une société littéraire comptaient plus qu'aujourd'hui. Même un Gaston Gallimard, qui était une crapule en tant qu'homme d'affaires, avait un sens littéraire indéniable que n'ont plus les gestionnaires actuels. Cela dit, si j'avais à recommencer, ce serait comme avant, et comme le fait aujourd'hui mon amie et éditrice Viviane Hamy: avec peu de livres et beaucoup de passion !

« Pas question, Messieurs et Mesdames, de se rendre !»

Toujours très vert à l'approche de ses 80 ans, l'œil malicieux et l'esprit vif, Jean-Jacques Pauvert se prête volontiers à l'exercice de l'entretien dans les bureaux vitrés des Editions Viviane Hamy donnant sur une arrière-cour du quartier de la Bastille.

La veille encore, il se trouvait au Réal, sa thébaïde des hauts de Saint-Tropez où il travaille à la suite de ses Mémoires, et voici l'été sur son Paris où il vit le jour à Montmartre, tout à côté de chez Marcel Aymé, son premier complice d'édition ...

Au naturel, l'éditeur réputé « sulfureux » n'a rien de l'agité débraillé ou libidineux, aussi élégant dans sa conversation que dans sa mise de dandy bohème à bottines. La partie personnelle, voire intime, de La traversée du livre est d'ailleurs marquée par la même « tenue », qui révèle un homme de goût sous les dehors de l'anarchiste, un homme de cœur aussi dont les aveux (notamment le récit de sa liaison avec Régine Deforges qui le contraignit à mener double vie pendant des années) n'ont rien de l'étalage au goût du jour. Contre toute censure aussi bien, mais non sans classe ...

Saluant au passage l'ami lausannois Claude Frochaux, qui « inventa » la tranche noire de la fameuse collection Libertés et fut libraire au Palimugre, de même qu'il rend hommage aux imprimeurs suisses dans son livre, Jean-Jacques Pauvert incarne le Paris et la France de Léautaud (qu'il publia presque) et de Voltaire (qu'il publia vraiment), mais aussi l'amour de la langue française affinée par Sade et Bataille, et toute une époque de fronde préludant à Mai 68, qui revit magnifiquement, de Genet à Siné, ou de Vian à Chaval, dans ce premier volume de Mémoires avalé à grandes bouchées gourmandes, comme un roman !

Jean-Jacques Pauvert, La traversée du livre, Editions Viviane Hamy, 478 pp.

Au miroir de Shakespeare

7.Timon d'Athènes

Si la tradition classe cette noire satire au nombre des tragédies de Shakespeare, l'on peut légitimement se demander en quoi les tribulations de Timon, - riche Athénien prodiguant ses largesses à une cour de flatteurs puants, se retrouvant soudain endetté et aussitôt abandonné par ses parasites, et se réfugiant alors dans une grotte pour maudire le genre humain et la vie même - relève du tragique ?

Tout ce qui lui arrive ne procède -t-il pas en effet de sa vanité et de la niaiserie naïve qui lui fait croire que l'amitié s'achète, et n'aggrave-t-il pas lui-même son cas en crachant sur les seuls amis sincères qui lui restent, à savoir le noble Alcibiade et son intendant Flavius ?

Quoi de tragique là-dedans, sinon l'aveuglement d'un fils à papa se la jouant Schopenhauer avant la lettre ?

Le caractère composite de la pièce, notoirement attribuée à au moins deux auteurs, et d'un équilibre dramatique un peu chancelant, n'empêche pas la pérennité percutante de sa partie satirique, et le discours de Timon sur la corruption et la décadence reste d'actualité en notre époque de prédateurs voyous. Pas étonnant que les contempteurs de la société bourgeoise, de Marx à Peter Brook, y aient vu un manifeste à relancer.

Au demeurant, ce n'est pas par la voix de Timon que Shakespeare nous touche le plus, mais par celle de ses vrais amis, le général Alcibiade et l'intendant Flavius.

Comme le Philinte de Molière, dans Le Misanthrope, l'intendant de Timon, qui n'a cessé de le mettre en garde contre le gaspillage, est le seul à pleurer sincèrement la déchéance de son maître, qui reconnaît en lui un parfait honnête homme avant de l'envoyer au diable avec la même ingratitude inconséquente qu'il montre à son ami Alcibiade.

Or c’est par celui-ci, injustement exilé par les sénateurs pourris alors qu’il défendait l’un des siens injustement condamné à mort, et revenu en force leur damer le pion, que la paix sera rétablie à Athènes, palliant la tragique imbécilité des postures extrêmes par le moins pire des arrangements.

Une lecture de La Divine Comédie (38)

Purgatoire, Chant V. Pécheurs morts de mort violente et repentis in extremis. Colloque avec Jacopo del Cassero. Bonconte da Montefeltro. La Pia.

(Dimanche de Pâques, de midi à 3 heures de l’après-midi).

Cela a été dit et répété : que Dante a failli, selon son propre jugement, mériter le sort des damnés éternels, auquel il a échappé in extremis grâce à l’intercession de l’Amour (Béatrice), de la Poésie ( son maître Virgile) et de son propre repentir.

Les tourbillonnants troupeaux qui se pressent, si l’on peut dire, au portillon du Purgatoire, regroupent les âmes semblablement rescapées de la damnation, dont le dernier regard s’est levé vers le ciel alors que leur corps mortel succombait aux pires violences.

Comme on l’a vu dans le chant précédent, l’accès au Purgatoire lui-même ne sera acquis, pour les âmes en question, qu’au terme d’une sorte de pré-lavage assorti d’une attente comptabilisée à proportion des fautes de chacun.

De ladite comptabilité, liée à l’idéologie de surveillance et punition filtrée par les Pères de l’Eglise et leur smala « universelle », l’on peut sourire aujourd’hui, même si l’aspect dramaturgique de tout ça reste une curiosité intéressante.

De ladite comptabilité, liée à l’idéologie de surveillance et punition filtrée par les Pères de l’Eglise et leur smala « universelle », l’on peut sourire aujourd’hui, même si l’aspect dramaturgique de tout ça reste une curiosité intéressante.

Mais si la Commedia est évidemment datée à cet égard, sauf pour les catholiques de stricte observance qui y trouvent toujours une sorte d’édifice apologétique utile à leur salut, elle continue de nous toucher, mécréants joyeux que nous sommes, par d’innombrables détails émouvants ou cocasses, historiquement référencés (ici, les « colloques » avec trois personnages connus de l’époque, morts de façon plus ou moins atroce), psychologiquement toujours plausibles ou poétiquement irradiants.

Ainsi, tout au début de ce chant dédié aux repentis de la dernière heure, relève-t-on ce trait typique de l’observation dantesque, où le détail « tout humain » fixe soudain l’attention du lecteur.

Ainsi, tout au début de ce chant dédié aux repentis de la dernière heure, relève-t-on ce trait typique de l’observation dantesque, où le détail « tout humain » fixe soudain l’attention du lecteur.

Plus précisément : après que l’ombre de Dante, qui vient d’être remarquée par les âmes incorporelles débarquées en ce lieu, a suscité l’étonnement et les questions de celles-ci à celui-là (Comment quoi ? Un vivant parmi nous ? Et comment ça ?), le poète, tout troublé, se trouve grondé par Virgile qui l’enjoint de presser le pas. Et Dante, alors, de piquer un fard !

Ce qui donne en v.o. d’époque:

« Che potea io ridir, se non « Io vegno » ?

Dissilo , alquanto del color consperso

che fa l’uom di perdon talvolta degno ».

Dûment traduit par dame Risset :

« Que pouvais-je dire sinon : « je viens » ?

Je le dis, couvert un peu de la couleur

Qui nous rend parfois dignes de pardon. »

Dante, Le Purgatoire. Traduction et préface de Jacqueline Risset. Flammarion GF.

Une lecture de La Divine Comédie (38)

Le Purgatoire, Chant IV. Montée à la première assise. Explication de Virgile sur le cours du soleil dans l’hémisphère austral. Nature de la montagne du Purgatoire. Belaqcua et les autres négligents.

(Dimanche de Pâques, de 9 heures du matin à midi)

La théologie, ou plus largement l’idéologie religieuse, le catéchisme à tous les degrés, l’apologétique ou l’exégèse, le prône public ou le cryptage ésotérique sont-ils compatibles avec la poésie ?

C’est ce qu’on se demande assez souvent en lisant la Commedia de Dante, et par exemple en butant sur la rhétorique savante de ce quatrième chant du Purgatoire multipliant les indications topologiques et autres précisions sur la temporalité du voyage. Du chant, on passe à l'exposé savant à outrance. Un peu rasant...

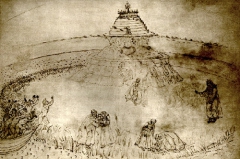

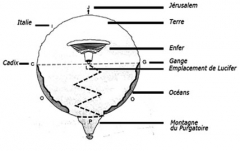

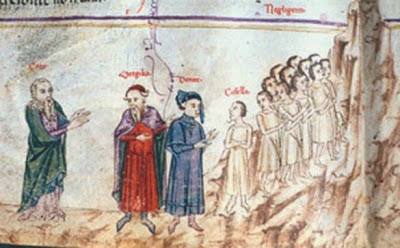

Plus précisément, les deux premiers tiers de ce chant évoquant la « pré-pénitence » des négligents, condamnés à une plus ou moins longue attente avant de se pointer au check-point de la montée, sont consacrés à la description précise des lieux, conformément à la représentation du monde en ce début du XIVe siècle, qui situe le Purgatoire dans l’hémisphère sud, dont Jérusalem est le centre, à équidistance horizontale du Gange (à l’Est) et du Maroc ou de l’Andalousie, à l’Ouest.

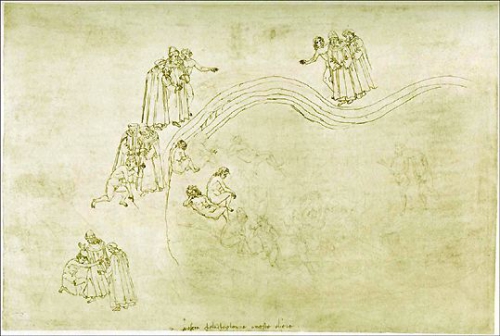

Le ton n'est hélas pas à l'érudition joyeuse, et le non-initié s'y perdra. Du moins, dans l’appréciable Guide du lecteur d’une vingtaine de pages qui complète sa traduction commentée du Purgatoire, notre cher et regretté prof et ami François Mégroz s’est-il donné la peine de détailler, croquis à l’appui, la topographie et le symbolisme des sept corniches superposées, autant que l'économie temporelle du voyage initiatique par rapport au cycle astral et zodiacal.

Non sans un clin d’œil, le dantologue lausannois remarque tout de même l’impatience de Dante lui-même, au fil du discours érudit de Virgile, dont on sort enfin pour une rencontre plus légère, d’un indolent personnage assis derrière un rocher doré par le soleil matinal, en lequel Alighieri reconnaît un Toscan sympa de sa connaissance, luthier de son métier, épris de musique, du nom de Belacqua et connu pour son indéfectible paresse...

Or celle-ci lui vaut, par manière d’expiation, l’obligation de patienter en ce lieu autant d’années qu’il en a passées sur terre avant d’être autorisé à gravir la redoutable pente, inclinée parfois jusqu’à 45°. Ah mais, même sans le rocher de Sisyphe à se coltiner, la perspective n’a pas de quoi réjouir le nonchalant.

Et pourquoi tant de peine, se demandera le lecteur mécréant, alors que c’est dimanche et qu’il fait si beau ?

François Mégroz. Le Purgatoire. L’Âge d’Homme, 1994, 279p.

Une lecture de La Divine Comédie (37)

Purgatoire. Chant III. Reprise du chemin. Inquiétude de Dante. Explication de Virgile sur la nature des corps. Rencontre des âmes lentes. Manfred.

(Dimanche de Pâques, vers 6 heures et demie du matin)

On le sait depuis le premier chant de la Commedia, et cela se trouve répété avant même que les deux compères n’entament l’ascension de la montagne du Purgatoire : que Dante a failli se damner de son vivant, et que seule l’intercession de Béatrice, du plus haut des cieux, et d’un guide spirituel inspiré par le génie poétique, en la personne de Virgile, lui ont permis d’échapper au feu et aux glaces de l’Enfer.

Or ce qui est assez cocasse,c’est que l’amour terrestre voué par Dante à Béatrice reste aussi hypothétique que celui qui inspira à Pétrarque , à travers la figure de Laure, les plus sublimes poèmes, alors que Virgile, né en l’an 19 d’avant notre ère, en vient ici à parler comme un Père de l’Eglise…

Au regard du philistin contemporain, la représentation du monde selon La Commedia, et plus précisément la situation géographique du Purgatoire, île-montagne surgie de la mer sous la formidable poussée de bas en haut qu’a provoqué la chute, de haut en bas, de Lucifer, paraîtra aussi loufoque que la rencontre, au pied de ladite montagne, d’un mortel doté d’une ombre et d’un cortège d’ombres sans corps mais parlant de toutes leurs bouches.

Dante lui-même, d’ailleurs, ne sait plus trop où il en est, mais Virgile est là pour l’enjoindre à faire confiance à la « Vertu divine » au lieu de chercher à comprendre :

« Matto è chi spera che nostra ragione

possa trascorrere la infinita via

che tiene una sustanza in tre persone ».

Ce que Jacqueline Risset traduit ainsi dans la langue de Diderot :

« Insensé qui espère que notre raison

pourra parcourir la voie infinie

que suit une substance en trois personnes ».

Et dans la foulée, notre Virgile très pré-chrétien de se lancer, avec un siècle et demi d’avance, dans une diatribe à la Tertullien, auquel on prête le fameux Credo quia absurdum (« Je crois parce que c’est absurde »), en ces termes relevant de l’apologétique avant la lettre :

« Contentez-vous, humains, du quia ;

s’il vous avait été possible de tout voir,

il n’était pas besoin que Marie engendrât ;

et vous avez vu désirer en vain des hommes

si grands que leur désir pouvait être apaisé,

alors qu’il les tourmente éternellement :

je parle d’Aristote et de Platon »…

Or cette défense de la foi contre la raison, quelques siècles avant Pascal et son pari, m’intéresse bien moins en l’occurrence que maintes observations, dans le même chant,relevant de l’affectivité (notamment le lien tendre de Virgile pour son protégé) ou de la complexe théologie des rétributions qui m’a, personnellement, toujours fait horreur.