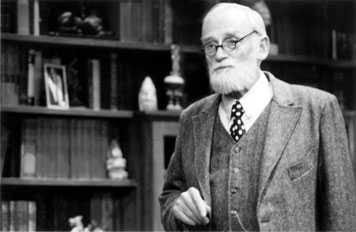

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.

En février 1958 parut, aux fameuses Editions de Minuit (issues de la Résistance), un petit livre terrible décrivant, faits précis et noms à l'appui, la pratique de la torture appliquée dans les commissariats et les prisons d'Algérie par les policiers et les militaires de la France démocratique. L'auteur de ce témoignage, Henri Alleg, se trouvait encore incarcéré, après avoir été torturé en juillet 1957. Lié à la cause de l'indépendance algérienne depuis ses jeunes années, membre du Parti communiste et directeur dès 1950 d'Alger républicain (où Albert Camus avait passé avant lui), Henri Alleg fut condamné à dix ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l'Etat». Au péril de sa vie, il parvint néanmoins à transmettre à son avocat, sous forme de feuillets réduits en petits cubes, les pages de La question que son épouse Gilberte, chassée d'Algérie à Paris, dactylographiait à mesure. Dès sa parution, La question provoqua un débat virulent, exacerbé par son immédiate interdiction. Pour éclairer la destinée d'Henri Alleg, Mémoire algérienne , captivant récit paru récemment, retrace, de 1939 à l'indépendance, et au-delà, la saga d'un engagement existentiel et politique irréductible, certes marqué par la stricte observance communiste mais relevant finalement de l'absolue fidélité d'un homme qui a «payé» pour son idéal…

- Henri Alleg, quelle signification particulière revêt la création théâtrale, aujourd'hui à Lausanne, de La question?

- L'impact de ce livre est évidemment tout autre qu'à sa parution, à l'époque d'une guerre qu'on présentait comme celle de la civilisation contre la barbarie, dont mes révélations entachaient gravement l'image. L'ensemble de la presse a d'abord ignoré ou nié mon témoignage, avant que les plus grandes consciences de l'époque, de Sartre à Malraux, Mauriac ou Martin du Gard, ne prennent ma défense. Ensuite, il aura fallu quarante-cinq ans jusqu'à la reconnaissance des faits par les ordonnateurs de la torture, tels Massu et Aussaresse. Aujourd'hui, c'est le débat sur la torture d'une manière plus générale qui est relancé, notamment au moment où les Américains la réintroduisent par des voies détournées, quand ils ne visent pas à la légaliser. Je suis content, en outre, que cette adaptation défendue avec beaucoup de conviction et de talent par l'équipe réunie se fasse en Suisse, où j'ai retrouvé la liberté en 1961, après mon évasion de la prison de Rennes, et plus précisément à Lausanne, où La question fut réédité peu après son interdiction, à l'initiative de Nils Andersson.

- En tant que communiste, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que la torture, entre autres crimes, avait été commise au nom de votre idéal? Pensez-vous que celui-ci justifiait de tels «moyens»?

- Moralement et politiquement, je ne pense pas que la fin puisse jamais justifier les moyens. Lorsque nous étions en Algérie, nous nous préoccupions surtout des problèmes liés à la situation du pays. En ce qui me concerne, je ne savais pas, alors, ce qui se passait exactement en Union soviétique, qui restait un modèle à mes yeux. Par la suite, la révélation progressive des erreurs ou des crimes commis au nom du communisme n'a pas entamé l'idéal auquel je croyais et continue de croire. Cela étant, il ne faut pas se masquer la réalité: si nous voulons qu'une société plus juste advienne un jour, nous avons à étudier très précisément ce qui s'est passé pour en tirer les conséquences. Pour l'essentiel, je reste cependant fidèle à mes positions de jeune homme, n'ayant jamais désiré faire fortune ni exercer aucun pouvoir. En définitive, je n'ai jamais fait qu'aspirer à un monde plus fraternel, et cela me semble plus d'actualité que jamais, alors que l'inégalité, le chômage, la misère, l'absence de perspectives désespèrent tant de jeunes gens, comme on l'a vu tout récemment en France.

- Quels vœux faites-vous pour l'avenir de l'Algérie?

- Le combat pour l'indépendance de l'Algérie que nous avons mené ne se bornait pas à la conquête d'un drapeau, mais devait concrétiser les aspirations de nombreux autres pays colonisés. Nos espérances n'ont pas été satisfaites, la démocratie a été ruinée par des méthodes dictatoriales et le pays a été vidé d'une partie de ses meilleurs éléments, découragés par les conditions de vie, et saignés par dix ans de terrorisme. Quant à l'avenir, je ne le vois qu'avec le retour à la démocratie, contre le règne d'une minorité qui fait, si j'ose dire, son beurre sur le pétrole et le gaz…

»Vidy, La Passerelle. La question. Jusqu'au 18 décembre. Loc.: 021 619 45 45; www.vidy.ch

»Henri Alleg. Mémoire algérienne. Stock, 407 pp.

La question. Minuit, 111 pp.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 30 novembre

Photo de Patrick Martin

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré.

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré. Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch

Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Un pari casse-cou

Un pari casse-cou

andis que la Nena de Valeria Bertolotto redouble de malice pointue et d’ingénuité foldingue. Sacrée paire de bonnes femmes au paradis sous terre !

andis que la Nena de Valeria Bertolotto redouble de malice pointue et d’ingénuité foldingue. Sacrée paire de bonnes femmes au paradis sous terre ! Lausanne-Vidy, La Passerelle, jusqu’au 26 mars. Ma-me-je-sa à 20h.30. Ve, 19h. Di, 18h. Lu relâche. Réservations : 021 619 45 45 et

Lausanne-Vidy, La Passerelle, jusqu’au 26 mars. Ma-me-je-sa à 20h.30. Ve, 19h. Di, 18h. Lu relâche. Réservations : 021 619 45 45 et  C’est toujours un bonheur que de saluer l’apparition d’un nouveau talent, et notamment lorsque celui-ci rayonne avec autant de sensibilité et d’intelligence que celui de Sandra Korol, à la fois comédienne de théâtre et de cinéma, metteuse en scène et auteure dramatique. A ce dernier titre, la jeune Lausannoise (d’adoption, puisqu’elle est née à Genève de père argentin aux origines russo-roumaine et de mère alémanique de souche gitane) a déjà huit pièces à son actif, dont la troisième, KilomBo, sera représentée dès le 7 mars à Vidy.

C’est toujours un bonheur que de saluer l’apparition d’un nouveau talent, et notamment lorsque celui-ci rayonne avec autant de sensibilité et d’intelligence que celui de Sandra Korol, à la fois comédienne de théâtre et de cinéma, metteuse en scène et auteure dramatique. A ce dernier titre, la jeune Lausannoise (d’adoption, puisqu’elle est née à Genève de père argentin aux origines russo-roumaine et de mère alémanique de souche gitane) a déjà huit pièces à son actif, dont la troisième, KilomBo, sera représentée dès le 7 mars à Vidy.

Une lecture intégrale des Chants de Maldoror

Une lecture intégrale des Chants de Maldoror

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.