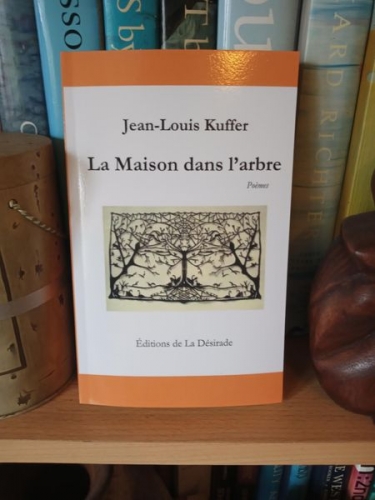

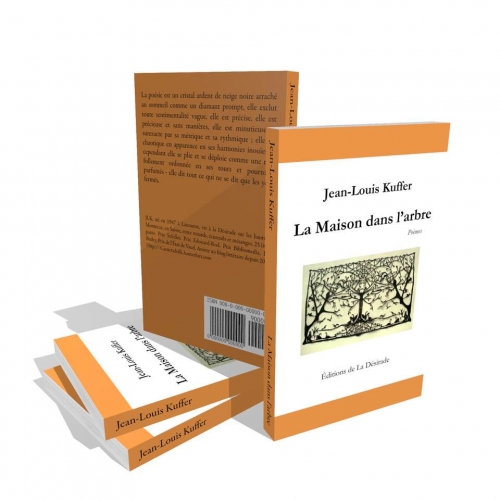

La Maison dans l'arbre

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)

Ce lundi 18 mars. - Il fait tout moche ce matin, ciel bas de plafond et morosité du monde selon les sales journaux, mais je n’en crois rien: je crois ce que je vois ou plus exactement ce que je vis et je revois alors les petits hier soir, les deux petits et la toute petite, et l’art vivant de la vie me convertit sans que je n’aie aucun besoin d’aucune théologie pour mieux le définir puisque tout m’est donné par la poésie et sa fille narquoise: la fantaisie.

C’est précisément ce que je trouve ce matin dans les deux passages apparemment absurdes de Madame Bovary, après l’épisode de l’opéra: la scène frisant le grotesque de la voiture folle du fond de laquelle une voix lance des ordres au cocher pendant que dedans se passent des choses non détaillées, puis la scène non moins étrange des Homais lancés dans les confitures et la plongée dans le capharnaüm du pharmacien qui relève en somme du chaos biblique.

On ne voit pas assez la folie lucide de Flaubert, mais ce matin je la vois, aussi évidente que l’obstiné pigeon du rebord de la fenêtre sur cour qui semble me scruter de derrière la vitre , je vois la voiture folle tourniquer dans les rues et les environs de Rouen, je vois la bouteille bleue à bouchon jaune et contenu mortel dans le capharnaüm du pharmacien se la jouant Jupiter tonnant des Hébreux d’avant les Grecs, je me figure le Flaubert furieux dans son gueuloir et le soir il en fumera une sur le toit avec George Sand, puis je retrouve mes pieds nus de ce matin gris comme une pierre tombale, mes pieds de vingt ans plus vieux que ceux de Flaubert à sa mort (à 59 ans) alors que le beau-père d’Emma en avait 58 quand il a succombé à l’apoplexie au sortir d’un souper patriotique…

Ce mardi 19 mars. – Un méchante crampe me rappelle ce matin que je ne marche pas assez. Donc je me fixe aujourd'hui deux buts: marcher plus et boire plus d'eau. C'est d'ailleurs le programme que m'avait suggéré le Dr Noyau, mon angiologue résolu à lutter avec moi contre mon souffle au coeur, mes crampe musculaires et mes rotules rouillées...

Je suis redevable au jeune Adrien, mon petit-neveu du coté Hermana Grande, de m’avoir, par sa dissertation, ramené à mon université buissonnière, dont le séminaire consacré à Flaubert vient de s'amorcer, avec moi pour seul élève et Quentin au titre de correspondant libre, sur le thème, précisément, de Bovary et du bovarysme. La lecture du nouveau roman inédit de mon jeune confrère (comme on dit chez les séniles du milieu dont je ne suis guère) est d'ailleurs éclairée par l'intelligence de l'affreux Gustave, autant que pas sa lecture d'Aragon...

Quant à la lettre que j’ai adressée à Adrien l’autre jour, qui en a pris livraison chez son abuelita, je la relis en la recopiant/collant ici: « À La Désirade, ce jeudi 14 mars 2024, Mon cher Adrien, Grand merci, d’abord, de m’avoir adressé le texte de ta dissertation consacrée à Madame Bovary, et plus précisément à ce qu’on appelle le « bovarysme », que ton prof a raison de distinguer du « procédé » que tu relèves, s’agissant plutôt d’une disposition existentielle plus générale, laquelle était à la fois partagée et critiquée par Flaubert lui-même et procédant d’une déception initiale devant le monde, vécue par l’enfant Gustave avant de l’être par la jeune Emma.

Le « bovarysme », en gros, serait la fuite devant l’insupportable réalité de ce qu’on peut dire le poids du monde, à quoi l’on opposerait un monde idéal ou idéalisé, le « bovarysme » serait en somme le refuge dans lequel se replierait une personne trop sensible ou trop fragile pour « faire avec » la vie, le « bovarysme » serait, par extension, une sorte de rejet du monde réel et de ses servitudes, comme on le verra notamment chez Emma avec sa petite fille dont elle ne s’occupe que lorsque ça lui chante.

Mais Emma se résume-t-elle au « bovarysme » ? Absolument pas, et c’est là que ça devient intéressant, à la fois par ce qu’elle vit en réalité en passant de la vie paysanne à la vie bourgeoise, ce qu’elle vit et refuse de vivre avec Léon (elle rêve de cet amour sincère et le fuit en le regrettant) , puis ce qu’elle vit avec Rodolphe (elle s’abandonne d’abord à sa passion puis se réfugie dans l’absurde opération de sauvetage du pied-bot d’Hippolyte) et tu poses la question juste de savoir comment Flaubert lui-même voit la chose, s’il défend le « bovarysme » ou s’il le critique et le condamne.

De ta dissertation, qui incite réellement à une réflexion élargie, je dirais d’abord qu’elle manque un peu d’une base concrète qui pourrait expliquer en quelques mots, au lecteur non averti, de quoi et de qui il s’agit dans ce roman, et ensuite qu’elle manque de détails, alors que Flaubert est le romancier le plus attaché aux détails et à tous égards, son écriture même étant un prodigieux réservoir de détails parlés ou écoutés ou vus ou perçus par la narine ou l’antenne vibratile, etc.

Le détail est d’abord la chose, et ensuite c’est le mot de la chose.

Le premier détail qui compte, s’agissant d’Emma autant que de Gustave, ou plus exactement du petit Gustave avant l’enfant Emma, c’est le premier regard de l’enfant sur le monde, et pour Gustave c’est le choc de la réalité vécue dans l’hôpital où règne le père, entre les mourants et les cadavres, les malades et les fous – tout un monde que le petit garçon voit tous les jours autour de lui et qu’il observe avec sa sensibilité exacerbée, son intelligence déjà aux abois et ses défenses propres vu que c’est dès ses dix ans un vrai singe, un petit amoureux excessif, un Don Quichotte virtuel impatient d’en découdre avec les moulins à vent, un metteur en scène de théâtre, un acteur à multiples masques, un ange fasciné par la laideur du diable, enfin un peu tout et le contraire de tout comme le sont les vrais écrivains et comme le sera d’ailleurs Emma : adorable et puante bonne femme sautant de tout à son contraire et dont Flaubert dira : cette idiote merveilleuse éprise d’idéal le matin et le reniant le soir, c’est moi.

On a pris ça, souvent, comme un paradoxe. Ce moustachu qui se prétend une femme, à quoi ça ressemble ? C’est évidemment un raccourci, mais il y a néanmoins du vrai dans ce constat, qu’on pourrait étendre à Léon et à Rodolphe quand ils confessent, chacun à sa façon, leur horreur de la médiocrité provinciale et leur aspiration à tâter de la vie parisienne (Léon) ou de préférer le bon sens à l’exaltation (Rodolphe), et tout ça Flaubert l’a vécu dès son enfance et toute sa vie de voyageur autour du monde et de sa chambre.

Quand Rodolphe, aux comices agricoles, traite les officiels d’imbéciles, c’est Flaubert qui parle, comme c’est lui qui parle avec Emma quand elle juge Charles ou ce sommital crétin de pharmacien. Tu verras mieux tout ça quand tu auras 27 ou 37 ans. J’en ai fait l’expérience après ma première lecture à 17 ans, y revenant à 47 et 67 ans, et c’est chaque fois un livre plus riche qu’on découvre en lui comparant sa propre vie…

Toi qui es d’orientation scientifique, tu peux apprécier mieux que d’autres le souci d’objectivité de Flaubert, qui lui a valu un premier procès. Parler d’amour comme il l’a fait a été jugé indécent, parce que c’était vrai. Le « bovarysme » est évidemment un mensonge romantique, et Flaubert le montre, le dénonce implicitement en le montrant, mais avec des mots qui disent aussi la poésie d’Emma, la poésie des gestes et des mines d’Emma, la beauté soyeuse des regards et des rêveries d’Emma, et ça c’est le roman, mon cher Adrien, le grand roman dans lequel tous les personnages ont raison, y compris le lecteur de 18 ans…

Madame Bovary est le premier grand roman de Flaubert, après lequel il y aura L’Éducation sentimentale, qui étend l’observation à toute une société en évolution par la révolution, puis Bouvard et Pécuchet qui sera le summum de la critique de Flaubert contre les prétentions de la Science-pour-les nuls…

Je ne sais si tu reviendras, au cours de tes études et explorations, à ce furieux énergumène de Flaubert. Je lis ces jours La Vie dans l’univers du physicien rebelle Freeman Dyson, qui prend la littérature et la spiritualité très au sérieux, au point de lui consacrer le dernier chapitre de son essai. La vie de l’esprit n’est pas réductible à des équations, mais le pauvre Homais piétinait aussi en réduisant la religion à des platitudes obscurantistes ou moralisantes, et Flaubert à cet égard était plus religieux que le curé débitant ses insanités auprès du pauvre Hippolyte souffrant le martyre.

Si Flaubert est madame Bovary, il est aussi le pauvre Charles et l’horrible Lheureux dont il sent la bassesse comme une blessure personnelle. Si Flaubert est si drôle et si cruel à la fois, c’est parce que la vie est comme ça, mais pas que. En fait il montre plus qu’il ne démontre, et n’a pas besoin de juger et de condamner comme on le fait aujourd’hui à tort et à travers.

Quand je peins des voleurs de chevaux, disait mon ami russe Tchekhov, je n’ai pas besoin de conclure qu’il est mal de voler des chevaux : cela va de soi si j’ai fait mon job. Pareil avec la pauvre Emma, dont l’horrible fin équivaut au jugement de la vie. Mais qu’on se rassure : la vie n’est pas qu’un arrêt de mort – et cela tu le sais, tu le vis bien…

Enfin attention, mon cher Adrien, au détail. Le secret vif de Flaubert, c’est le style, qui passe par le détail des mots libérés des lieux communs et de la langue de bois. Style absolument libre mais exigeant un immense travail. Tu connais ça: freestyle…Avec mon respect filial et mon affection… »

Comme il fait grand beau ce matin, je vais peut-être « bouger » pour marcher et m’aérer de concert. Peut-être Chamonix ? Ou peut-être Grindelwald ? Ma fidèle Honda Jazz en décidera pour moi...

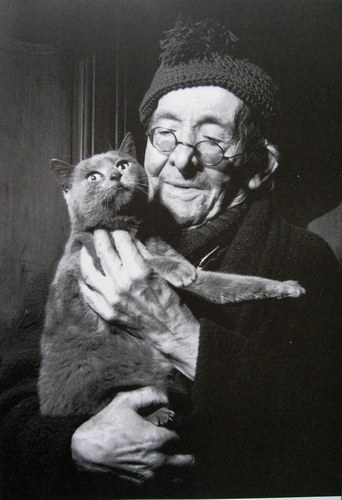

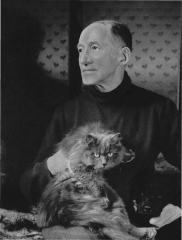

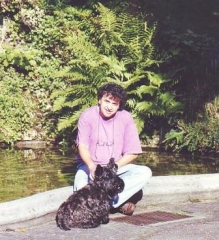

De la plus triviale aspiration à créer la race supérieure du chien allemand sélectionnée dès la fin du XIXe siècle (nul hasard si le préféré d’Adolf Hitler n’est pas le bichon maltais) à l’imagination d’une nouvelle civilisation où les hommes s’en remettraient à la sagesse de leur meilleur ami, comme dans le fameux roman de science fiction de Clifford Simak intitulé Demain les chiens, en passant par les relations à la fois affectives et riches d’enseignements éthologiques qu’un Konrad Lorenz entretenait avec sa petite chienne Stasi (!), le thème peut se décliner dans tous les domaines et sur tous les tons, et nul doute que chatte ni chienne ne sauront reconnaître tous leurs petits «clonés» dans l’immémorial encrier humain...

De la plus triviale aspiration à créer la race supérieure du chien allemand sélectionnée dès la fin du XIXe siècle (nul hasard si le préféré d’Adolf Hitler n’est pas le bichon maltais) à l’imagination d’une nouvelle civilisation où les hommes s’en remettraient à la sagesse de leur meilleur ami, comme dans le fameux roman de science fiction de Clifford Simak intitulé Demain les chiens, en passant par les relations à la fois affectives et riches d’enseignements éthologiques qu’un Konrad Lorenz entretenait avec sa petite chienne Stasi (!), le thème peut se décliner dans tous les domaines et sur tous les tons, et nul doute que chatte ni chienne ne sauront reconnaître tous leurs petits «clonés» dans l’immémorial encrier humain...

L'honneur et le bonheur me furent accordés, en 1996, d'être le premier lauréat du Prix Edouard Rod, fondé par Jacques Chessex, pour mon livre intitulé Par les temps qui courent. Dans la foulée, Maître Jacques me fit un plus grand bonheur et un plus grand honneur encore, en préfaçant la réédition de ce livre aux éditions Le Passeur de Nantes.

Sound and fury par les temps qui courent

Par Jacques Chessex

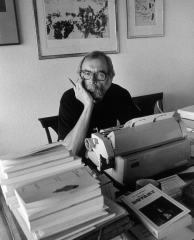

De Jean-.Louis Kuffer, il n’est pas une attitude, ou un acte, qui ne montre un créateur. Romancier, poète, critique littéraire, commentateur de tableaux, peintre lui-même et dessinateur, Jean-Louis Kuffer est un artiste, au sens premier un homme d’ars, un artifex, celui qui façonne, qui invente et ne quitte jamais, même dans les moments de fatigue,un état de poésie où je le vois vivre, et se dépasser, avec une fureur allègre.

Mais Jean-Louis Kuffer a choisi sur tous les autres le métier d’écrivain, car c’est dans l’écriture que cumule à son regard ce qui l’attire et le passionne pour les livres, - évidemment pour les siens : la vibration et le timbre du texte, les ruses et les tours de sa syntaxe et de ses divers agencements, sa placedans l’œuvre et dans les œuvres du siècle, son retentissement précis, varié, en nous et en lui ; la voix sourde, aussi, qui court sous le texte, et que l’oreille de l’écrivain-lecteur doit capter chez l’autre et au fond de ses propres os.

À cet endroit Jean-Louis Kuffer est un lecteur mimétique et un parfait écrivain, je veux dire : un homme d’écho à sa rumeur secrète, et à sa rertanscription patiente, têtue, aiguë, dans le manuscrit qu’il a sous la plume. Rumeur secrète ? Réseaux, appels, correspondances, portes battantes, cavernes pleines de trésors ou d’horreurs : voilà donc le métier de vivre et de l’écrire, toujours exigeant, surveillé, lucide dans les remous et les drames.

Aussi bien l’œuvre de Jean-Louis Kuffer est-elle premièrement autobiographique : elle tire ses thèmes, sa substance, sa morale, de l’histoire de l’auteur lui-même. Elle comprend à ce jour quatre volumes, qui explorent et relatent les lieux, les figures, les circonstances de sa vie, plongeant la sonde dans un pays réel et imaginaire, très lourd de signification pratique, une sorte de deep South faulknérien, que Jean-Louis Kuffer retrouve dans sa propre rumeur, sound and fury de l’âge adulte, certes, mais élans, tourments, vœux de l’adolescence, et paysages, personnes, haltes de l’enfance heureuse et inquiète à la fois de tant de voies à pressentir et à nommer.

Si j’écoute aujourd’hui le bruit des quatre livres de Jean-Louis Kuffer (car les livres ont un bruit, comme ils ont une densité, un poids, une distance, une couleur), je suis frappé par un bourdonnement sourd et précis, une tonne pleine d’échos, d’accords, de vibrations, de retentissements, quelque chose comme la contrebasse de Charlie Mingus et les tambours arabes modulés sous la mélodie vrillée de Mile Davis.

L’écriture de Jean-Louis Kuffer a ce même don de rythme profond, insistant et intermittent, ce pouvoir d’association métaphorique, de liaison audacieuse et mélodieuse, de rupture soudaine – de break – dans le tempo du blues soutenu. J’ouvre Par les temps qui courent, le dernier livre de Jean-Louis, je prends Nus et solitaires et je suis immergé dans une solitude à couper au couteau et comme vibrante de sa nudité, une détresse claire où l’être presque exulte de n’être que l’être périssable, menacé, abandonné à sa soif de l’autre et de son propre salut improbable : « On venait de passer d’uneannée à l’autre et je m’étais retrouvé dans le quartier des naufragés de La Nouvelle-Orléans… Tu auras trente-trois ans cette année, me disais-je, et c’est l’âge qu’on dit du Christ en croix et celui de Mozart au Requiem ou de Rimbaud au Harrar, et toi tu n’as rien fait.

Toi, je, encore je, vous voyez, non point celui de l’ego à mettre en valeur mais le personnage en moi lucide, ironique, à regarder celui qui peine à devenir (ou simplement à rester) l’image en lui de l’écrivain qu’il veut être, qu’il doit être, par les temps qui courent et qui ruinent.

Drôle d’entreprise, se raconter, quand on n’a que ses manques à dire, ou ses failles, ses errements, et la chère caverne aux trésors enfantins paraît si loin, et si proches, si invitantes sont les tentations du rire noir. C’est alors que revient le propos de Thomas Wolfe, souvent invoqué, et qui se tient en épigraphe sombre à ce livre : « Nus et solitaires, nous sommes en exil. Dans l’bscurité de ses entrailles, nous n’avons pas connu le visage de notre mère ; de la prison de sa chair, nous sommes passés dans l’indicible, l’incommensurable prison de cette Terre. »

Il est intéressant, cet agrandissement paradoxal de la matrice à la prison du monde, de la chambre d’hôtel au voyage intercontinental, - La Nouvelle Orléans, le Texas, New York, Tokyo, Cortone, Florence, Rome, un hôpital ou le bar de la Tour, à Lausanne, ou telle rêverie dans les livres, très souvent sur les traces du pèlerin admirable, Charles-Albert Cingria, compère très aimé et célébré.

Qui dit agrandissement, à l’ordinaire, dit aussi enrichissement et plaisir. Tout se passe comme si Jean-Louis Kuffer, en voyageant, se retrouvait moins cerrtain qu’au point de départ. À savoir que se déplacer n’est pas s’augmenter, ou penser plus juste, plus près de son destin ou de sa singulaité métaphysique. Charles-Albert Cingria le savait, qui s’étonnait de la multiplicité et de la ressemblance des phénomènes. Jean-Louis Kuffer, à son tour, se déplace sans illusion : c’est son style, comme celui de Charles-Albert, qui accuse la stupeur des chutes, des extases et des analogies fantastiques. Car voici une écriture au vigoureux relief, à la fois de syntaxe et de lexique, une écriture toujours marquée d’une puissante et farouche liberté d’esprit. J’en éprouve un sentiment de connivence, d’admiration et de plaisir qui me lient, feuillet à feuillet, davantage à l’ouvrage entier.

Mais que serait le style sans la volonté, l’esprit, le cœur qui le nourrissent et le tiennent ? Les sept chapitres des Temps qui courent sont habités par ces forces, cette tension bénéfique, et cela aussi les agrandit, comme la vision tutélaire et prophétique de Thomas Wolfe, à la dimension des seuls ouvrages nécessaires.

Ecrivant sur la peinture et Czapski, « chaque toile, remarquait Jean-Louis Kuffer, si banal ou même trivial qu’en semble parfois le sujet, nous apparaît comme une tentative éperdue de transmettre une révélation ». Je réfléchis sur cette proposition, ne pouvant m’empêcher de la rapporter au travail de l’écrivain de Par les temps qui courent. J’ai toujours pensé moi aussi qu’une œuvre est forte si elle révèle plus qu’elle même, - au-delà de la matière, de l’écriture, du monumentum, du bloc mallarméen du Livre, c’est alors un lien avec le sacré, avec la merveille ou la part de transcendance qui éclaire le mystère physique du texte comme l’âme est la lampe du corps.

« La vie est là, simple et terrible, nous dit la peinture de Joseph Czapski. » Quand il note cette évidence, comme dans les chroniques des Temps qui courent, Jean-Louis Kuffer reconnaît la rencontre, insupportable d’obscure simplicité, du réel et sa verticalité abyssale – relisez Limbes de l’Abyssin.

Survient alors la mort du père, - voici Tous les jours mourir, où le texte à la fois porte la peine heure par heure et s’élève, par l’effet d’une plénitude grave, à une magnifique intuition de la mort dans la vie, la perte, le silence, l’impuissance du vivant, les ténèbres qui veulent gagner, la mémoire qui ne cède pas, le mot qui demeure religieux : « …je voyais les objets, je voyais le monde, et c’était le monde qui priait ».

Peu de livres m’ont donné,depuis quelque temps une telle joie et une telle émotion. C’est aussi qu’il répond à mon vœu qu’un livre soit plus qu’un livre, si de la maille de l’écrit y naît l’Idée, ainsi dans la lutte biblique avec l’Ange, les efforts désordonnés de l’homme lui apprennent sa part de divinité, et toute page digne d’être lue manifeste cette découverte.

Un écrivain vrai nous surprend toujours : je ne pronostique rien, je pressens. Jean-Louis Kuffer agit sur un espace très proche, battu de nos piétinements et nos combats et sur les confins où luisent les ailes des anges. Je sais qu’il explore ces territoires au plus près, au plus enfoui, avec une stupeur méticuleuse qui nous vaudra, toutes ces années qui viennent, de denses, inquiétants et beaux ouvrages de poète visionnaire et de conteur dur. Lui-même les ayant gagnés, ou reçus, comme la manne que reçoit l’errant aveugle de faim en plein désert.

Ropraz, 1996.

Aspects de Tom Ripley

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela : un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.

Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux réelles profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de  Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…

Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…

Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a vexé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment : tout ce que symbolisait ce fils de pute d’enfant gâté. Ensuite, le premier pas étant franchi (on croit savoir que le meurtre transforme l’homme en meurtrier) et que ce nouvel état suppose de nouvelles lois, Ripley va jouer avec celles-ci, parfois pour la bonne cause, selon l’expression consacrée, comme dans Ripley s’amuse, peut-être le meilleur de la série, qui a inspiré deux beaux films et deux interprétations (Bruno Ganz et John Malkovitch) dont la meilleure n’est pas celle de L’ami américain, il me semble, mais celle du troublant Malkovitch.

En lisant ces jours Sur les pas de Ripley, je retrouve cette atmosphère de voluptueuse angoisse si particulière, propre à l’auteur, qui m’évoque le besoin de se faire peur des enfants pelotonnés dans leur nid de souris. Il y avait de ça chez la vieille gamine, qui refusait en outre l’ordre des gens dits normaux commettant toutes les saloperies sans froisser rien de leur costume de gens au-dessus de tout soupçon.

Un jour que je lui demandais ce qui motivait selon elle les crimes, Patricia Highsmith m’a répondu que c’était cela presque toujours : d’avoir été humilié, de se sentir rejeté du bon camp, de n’être pas admis au vernissage…

Ce dont Ripley tire, sans trop le vouloir, tout à son instinct d’animal dénaturé, le parti qu’on sait. Puisqu’on ne l’invite pas, c’est lui qui s’invitera…

4.

Plein sud il y a, par exemple, le lac, et le lac sera, pour toujours l’été, une réjouissance d’eau fraîche ajoutée à la réjouissance grisante des folles descentes à vélo fend-la-bise et des déshabillages-éclair avant le plongeon piqué dans l’eau non polluée de ces âges; et par d’autres nous savons déjà que plein sud nous attend l’Italie et sur la mappemonde du Petit Larousse illustré que m’a légué le Président j’ai déjà repéré l’Océan indien dont je sais qu’on l’appelle ainsi à cause des Indes et non des Indiens ; et c’est d’ailleurs par le truchement de mon grand-père que j’apprends le plus de choses sur les divers continents et les espèces variées - mon grand-père chez lequel je suis toujours fourré ainsi que le constatent ma mère et la mère de mon père, non sans une pointe d’impatience peut-être jalouses à l’égard de nos conciliabules.

Le jardin de mon grand-père paternel est orienté plein sud lui aussi, au milieu de parcelles étagées dont chacune est pourvue d’un cabanon et d’un drapeau indiquant la nationalité du locataire ou de petites fanions multicolores évoquant ses préférences pour telle ou telle équipe de football, sauf mon grand-père qui ne me parle jamais de sport ni de politique, se contentant de dire à propos de celle-ci : la politique c’est la politique. Et de m’expliquer plutôt l’art de la greffe que je n’ai cessé, depuis lors, de pratiquer à ma façon.

Le Président me raconte en outre comment on vivait dans le temps, et je revois alors cette campagne peuplée de pères sévères et de mères dures à l’ouvrage où chaque année arrive un nouvel enfant, autant dire une bouche de plus à nourrir en dépit des décès en bas âge, et je me rappelle le soulagement perceptible dans la voix de mon grand-père qui relate son départ de la ferme et du petit pays sans ressources pour se trouver une place de sommelier sur un steamer .

Je comprends alors que dans le temps à la fois un lieu de rude vie où l’on fouette l’enfant et comme une magie où une nouvelle vie peut se greffer à l’ancienne ; et c’est ainsi qu’à l’instant encore je procède à mes greffes de mots en mots.

A fleur de nuit je reviens à ces premières multiplications, du bouturage de racines au marcottage aérien, qui procèdent d’un savoir éprouvé dans le temps sur les sauvageons, imbéciles ou potentiels prodiges, qui confondront ou distingueront la greffe à cheval de celles en fente double, en couronne ou en écusson.

Le Président me félicite de mes curiosités ferventes, et je suis fier de le sentir fier de ma soif de savoir, et mon père est fier de le voir fier de ses rejetons, et non moins fier je suis de voir mon père fier de montrer au sien le premier poste à galène de mon grand frère astucieux tout fier à son tour ; et tant de fiers garçons ne peuvent que tranquilliser nos femmes à leurs fourneaux et à leurs tricots.

Pourtant rien ni personne n’est séparé ni déclassé aux yeux de l’enfant de sept ans : tout mérite son unanime félicitation puisque tout multiplie la symphonie. Je nous revois ainsi, garçons et filles, glaner les épis épars des champs de blés moissonnés de l’arrière-pays, j’entends nos sœurs et nos cousines chanter en bandes en se dandinant, les Italiens les siffler, notre grand-mère protester que dans le temps on n’eût point vu de telles bacchanales, et tout de go nos oncles la charrier et nos tantes regretter in petto de n’être plus tant draguées ; sur quoi je me revois, à sept encore, franchir avec mon grand-père le seuil magique du Cinéac.

La greffe à cheval permet toutes les combinaisons à l’enfant de sept ans. Les mots AVANT et APRÈS le regardent autant qu’il les regarde. Il les prononce l’un après l’autre sans savoir qui a commencé. Son frère aîné le tape et lui dit : c’est toi qui a commencé. Il voudrait protester mais il n’est pas sûr de ne pas avoir défié son grand frère rien qu’en le regardant, d’ailleurs le Président a dit que dans tout conflit on ne pouvait jamais dire qui a commencé.

Je regarde le mot AVANT où le Président m’a fait observer un jour que se levait le soleil, et le soleil qui ne s’est pas encore levé à l’instant, le soleil me regarde de son œil fermé de cyclope et me revient alors la voix d’un oncle Stanislas quelconque qui me raconte pour la première fois l’histoire d’Ulysse, avant qu’il ne me raconte l’histoire de la pomme d’or, alors même que l’histoire de la pomme d’or date d’avant celle du cyclope.

Le mot AVANT, qui se dit BEVOR dans la langue de l’oncle Fabelhaft, et BEFORE dans celle du professeur Barker - ce mot ne date lui-même que d’après le temps de la pomme d’or avant lequel il est convenu de parler de nuit des temps.

Au temps de la pomme d’or, m’a expliqué l’oncle Stanislas de mes sept ans, il n’y avait qu’un seul mot pour dire AVANT dans toutes les langues, et d’ailleurs personne n’aurait eu l’idée de prononcer ce mot ni le mot d’APRÈS, le temps de la pomme d’or désignant l’âge où tous ne faisaient que savourer la pomme d’or au goût de Golden Delicious dont la seule sonorité du nom me fait venir à présent l’eau à la bouche.

A un moment donné que je ne saurais dater, je constate cependant une rupture entre tout ce que m’a évoqué jusque-là le mot AVANT, auquel j’associais jusque-là mon frère aîné, avant que tout me le désigne bientôt comme s’éloignant en avant de nous, vers l’univers énigmatique et tentateur que désigne le mot APRÈS.

Il y a de quoi perdre la tête en regardant certains mots, et par exemple en découvrant soudain que le mot AVANT peut être précédé, dans l’espace, par le mot APRÈS qui lui tient la porte en esquissant une légère révérence, aussi ambivalente que mon sentiment à l’égard de mon frère disparu.

Longtemps je ferai résonner les mots en moi, et bientôt, quand j’aurai rejoint le monde que désigne le mot APRÈS, quand le foulard blanc de mon premier sperme aura jailli du fameux chapeau, c’est dans l’entonnoir de ma conscience ou de ma peau qu’il y aura subdivision entre moi l’un et moi l’autre et que le mot CELA commencera de me regarder.

A sept ans cependant, pour en revenir aux histoires que me raconte le Président quand il pleut un moment sur son jardin, je ne suis encore qu’un, et un seul, à recevoir les messages des sept messagers.

Comme celle du merle blanc, cette histoire des sept messagers est l’une des premières que je reconnaisse pour mienne.

« Depuis que je suis parti explorer le royaume de mon père, me raconte le Président en prenant son ton mystérieux, je m’éloigne chaque jour davantage de la ville et les nouvelles qui me parviennent se font de plus en plus rares ».

Je sais que cette histoire m’appartient mais je ne la comprends pas encore au moment où je la vis, et sept fois de suite, ainsi, avant que le récit ne m’en soit fait pour la première fois, je l’aurai vécue sans m’en rendre compte. Il aura fallu que je tombe ainsi sept fois de suite, pendant des années, avant d’être capable d’entendre vraiment la saga des sept messagers pour la première fois ; et sept fois de suite, dans les années suivantes, je la vivrai en pleine conscience après l’avoir entendue, avant de pouvoir la raconter à mon tour.

A chaque fois je suis allé plus loin vers le sud, comme l’eau tombe, mais ce n’était pas qu’une affaire de pesanteur : les premiers mots du sud me faisaient tomber en eux, et me voici tomber pour la première fois dans le mot SARCOPHAGE, ouvert comme une bouche d’or dans la nuit égyptienne.

A peine avais-je mis le pied dehors que je savais, par la Croix du Sud dont mon grand frère avait appris, par notre père, comment la repérer au ciel, où se trouvaient pyramides et pharaons et en quelle direction il fallait que je fugue afin de rejoindre Osiris le secret, dont je ne savais pas encore, en revanche, que le corps visible avait été dépecé comme le serait celui d’Orphée le charmeur de montagnes, duquel je ne me rapprocherais également que plus tard en tombant, de sud en sud, dans l’entonnoir du mot MYSTÈRE.

Je fugue donc pour la première fois afin de rejoindre le sud du quartier où l’on me retrouve par l’entremise du premier messager de l’histoire, lequel est à vrai dire une messagère, indigène du sud du quartier ne me reconnaissant point comme enfant de ces lointaines régions ; et, m’ayant interrogé, me ramenant dare-dare dans les contrées du nord d’où je lui dis que j’ai dévalé, moi et mon tricycle d’enfant de cinq ans, et mes père et mère de saluer pour la première fois le retour de l’enfant prodigue, et le grand Ivan de regarder pour la première fois le petit Ivan avec un soupçon de considération.

« Je le soupçonne, raconte encore le Président, il n’existe pas de frontière, du moins au sens où nous l’entendons à l’ordinaire. Il n’existe pas de murailles, ni de vallées infranchissables, ni de montagnes obstruant la route. Je franchirai donc sans doute les confins sans m’en rendre compte et continuerai, dans la même ignorance, à cheminer vers le sud ».

Cependant l’obstacle du lac est bien là quand, pour la deuxième fois, je tombe dans le mot VERTIGE et que, moi et mon vélo d’enfant de six ans, je suis identifié par un douanier sur ces confins et, de nord en nord, ramené une fois encore à mes père et mère tandis que le grand Ivan fait mine de se demander jusqu’où le petit Ivan se risquera ?

Or de sud en sud, mais désormais en rêve éveillé, je me retrouve au bord de mers sillonnées par Orphée, puis au bord des déserts et des continents, tombant de là dans le mot CIEL, qui se dit HIMMEL dans la langue de l’oncle Fabelhaft, SKY dans celle du professeur Barker et CIELO dans le langage des anges de Giotto dont je ne sais rien encore, mais qui me revient à l’instant avec la voix de mon grand-père poursuivant de sa mystérieuse intonation : « Un trouble inconnu s’empare de moi dès l’aube depuis quelque temps déjà et ce n’est plus le regret des joies que j’ai laissées, comme il advenait dans les débuts de mon voyage ; plutôt c’est l’impatience de connaître les terres inconnues vers lesquelles je me dirige».

Au sud du sud, que je situe à l’instant plein ouest d’Ouessant, sous un ciel de plomb veiné de blanc de zinc qu’une bande de gris ombré sépare du vert bitumé de la mer, je me trouve, encore très petit, quoique je pense là encore avoir déjà sept ans et que c’est le seul sentiment de l’immensité de l’océan qui me minimise ainsi que le plus amenuisé Gulliver – plus exactement : nous nous trouvons là, le Président et moi, et mon grand-père me fait regarder la mer et me fait voir, me fait scruter et me fait observer, me fait observer et me fait scruter, me fait voir et regarder la mer où nous arrivent de partout des vagues et des vagues, et d’autres vagues encore, et d’autres derrière elles qui semblent naître d’elles pour se confondre à elles tandis que d’autres derrière elles les chevauchent soudain et les soumettent avant d’être chevauchées et soumises à leur tour, et chevauchant celles de devant avant d’être chevauchées se busquent et se renversent à la fois comme des piles de tuiles d’eau que le vent dresserait et ferait s’effondrer en même temps, ou comme des briques d’eau s’élevant en murs qui éclatent et nous aspergent jusque sur la berge, et toutes nous arrivant dessus, toutes nous faisant avancer et reculer en même temps en criant et en riant en même temps, le mur écroulé redevenant vague et vagues multipliées sur d’invisibles et mouvantes épaules où s’ébrouent et se répandent des chevelures d’écume sous le vent les ébouriffant et les soulevant, les traversant de son élan fou venu de Dieu sait où…

Regarde-les, me dit le Président, regarde-les toutes et chacune, regarde ce qui les distingue et ce qui les unit, donne-leur à toutes un nom pour les distinguer et donne-leur le même nom si tu trouves ce qui les unit, ou alors donne ta langue au chat, et je pensais à Illia Illitch dans son antre de sous les toits de la maison de mon grand-père, et je regardais la mer, et je cherchais le nom des vagues, mais dès que j’allais en nommer une l’autre la chevauchait et la soumettait. Je ne savais rien encore de l’ondin qui chevauche l’ondine, je n’avais vu jusque-là que le cheval chevauchant la chevale, mais à présent c’étaient les vagues, qui n’ont pas de corps ou tous les corps, les vagues qui ont tous les noms ou rien qu’un seul que seul le chat à sept langues connaissait, qui l’avait dit en secret à l’étudiant Illia Illitch logeant dans les combles de la maison du Président, lequel étudiant russe l’avait répété au Président qui, finalement, ce jour-là, me dit voilà: voilà la secret des noms des vagues.

Regarde la mer, me dit mon grand-père et voici que sa main plonge dans la vague et en retire une main d’eau dont il me dit : voici l’eau de la vague qui est celle de toutes les vagues, voici une main de mer qui est toute la mer. Toi-même que j’aime, comme ton grand frère et tes sœurs que j’aime, tous nous sommes des poignées de mer mais à présent regarde-moi : je te bénis de cette main de vague. La mer t’a giflé et te giflera, mais avec la même main d’eau je te bénis et t’appelle par ton nom.

La nuit la mer est une maison que j’habite partout où je dors. Le Président est mort il y a bien des années, mais en attendant j’ai encore sept ans et j’accompagne mon grand-père dans son jardin : c’est à lui que je pense en explorant nuitamment les appartements sous-marins du chat à sept langues.

Le chat à sept langues est la créature inventée, l’année de mes sept ans, par l’étudiant russe au nom chuintant d’Illia Illitch qui a perdu lui-même, à sept ans, le sens des réalités, comme cela m’est arrivé à moi aussi dès ma première fugue au dire de mon grand-père qui me rapporte, avec un sourire entendu, le jugement de nos tantes et de nos voisines qu’il récuse visiblement autant que mes père et mère.

Le Tribunal des tantes et voisines en a décidé ainsi dès ma première fugue : que je n’ai ni n’aurai jamais le moindre sens des réalités. Un jour je prendrai la tangente, ont-elles déclaré à mes père et mère, lesquels ont haussé les épaules du même mouvement qui les a fait rejeter l’accusation selon laquelle je serais peut-être daltonien. Nos parents seront toujours d’inflexibles supporters de leurs descendants directs ; et je me réjouis d’avoir trouvé un autre soutien en la personne d’Illia Illitch. Nos parents nous défendent en tant que ressortissants d’un clan de sang tirant son nom des aïeux de nos aïeux, de même que c’est aux noms des aïeux de ses aïeux qu’Illia Illitch doit le sien.

L’étudiant russe Illia Ilitch me raconte des histoires à dormir debout, dont celle du chat à sept langues. J’aime dormir debout dans la chambre de l’étudiant russe Illia Illitch, sous les combles de la villa La Pensée, j’aime revenir et m’attarder dans la soupente de la maison du Président, chez le doux Illia Illitch qui me sert des pirojkis et des zakouskis en me racontant ses menteries.

Le chat à sept langues est fort probablement un avatar du Diable dont tu devrais te protéger de l’excessive fréquentation, petit garçon, m’explique l’avatar de l’éternel étudiant russe accueilli en pension chez mes grands-parents et qui porte donc, cette année de mes sept ans, le nom chuinté d’Illia Ilitch ; et sans doute celui-ci se plait-il à ces insidieuses allusions pour m’inquiéter et me troubler, à l’imitation de mon frère aîné, comme le grand Ivan se réjouit de terrifier le petit Ivan en attisant ses fascinations .

Toujours est-il que c’est par la remémoration du logis du chat à sept langues que, pour la première fois, Illia Illitch m’a fait imaginer, qu’il m’est donné ce matin de rejoindre, tant d’années après, le Président et son cher Illia qu’il me dit avoir préféré de toute la bande; et voici que, dans les eaux communicantes, sonnent de nouveau les cloches de Kitèje dont l’étudiant russe, le premier, m’a raconté l’histoire que j’ai toujours aimé me rappeler, à travers les années, en souvenir de mon grand-père et de lui que j’ai aimé moi aussi.

J’ai retrouvé, dans les appartements du chat bleu des mers du Sud que je viens de parcourir en rêve, la même pénombre à l’odeur vaguement surannée qui baignait la maison de mes grands-parents. A travers les enfilades des chambres englouties, dans ce clair-obscur ocellé de motifs de guipure il m’a été donné de revoir, le temps d’un instant, ma grand-mère penchée sur sa machine à coudre de marque SINGER que je lui ai toujours connue; et sur une table basse, là-bas, rose et doré comme les objets nimbés de silence d’un tableau de maître flamand, j’ai fini par distinguer, dans son aura, le nécessaire d’écriture de l’étudiant russe de mes sept ans, mon cher Illia Illitch qui disait que c’était là son plus précieux bien, même ayant renoncé à écrire, avec son large sous-main dont le cuir de Russie avait perdu ses couleurs, comme tout ce qui a passé ou passera.