On imagine sans trop de peine l’insomniaque qui, levé au beau milieu de la nuit, renonce à chercher le sommeil, prend la plume et devient écrivain, c’est-à-dire créateur d’un monde et d’un temps bien à lui, où évoluent des personnages qui, comme dans la vie, se métamorphosent lentement.

« La vérité d’un être est presque impossible à établir, on ne peut l’approcher qu’en additionnant plusieurs images successives de lui : ce sera l’une des leçons de la Recherche du temps perdu », écrit Thierry Laget au sujet d’Un amour de Swann, fragment du grand roman de Marcel Proust. Un roman que l’on pourrait dire des illusions perdues, car ses milliers de pages sont baignées d’un temps où les personnages avancent et qui les dépouille de leurs si séduisantes carapaces. La « vérité d’un être », sa substance, ne s’obtient – et encore, uniquement en partie –, que si l’on parvient à connaître de cet être les différents aspects.

Nous verrons ici en quoi il est si difficile de connaître réellement quelqu’un, et ceci du début à la fin de la Recherche. Nous nous pencherons ensuite sur le moyen d’y parvenir – autant que faire se peut.

Le personnage dont on peut affirmer sans crainte de se tromper qu’il est le personnage principal de la Recherche (en dehors du Narrateur) est Charles Swann – il est également le protagoniste d’ Un amour de Swann, auquel se réfère l’énoncé. Tombé amoureux de la demi-mondaine Odette de Crécy, Swann, simultanément, « tombe » en jalousie. Il soupçonne Odette de lui être infidèle, ne connaît pas grand-chose de son existence, ne parvient pas, en un mot, à étreindre sa vérité particulière. Elle lui échappe, elle qu’il n’a d’abord pas trouvée à son goût, qu’il a ensuite comparée à une œuvre d’art, elle qui lui disait au début de leur relation : « Je suis toujours libre, je le serai toujours pour vous » (Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1987 ; p.196), puis qui refusera de le recevoir. La jalousie de Swann le conduit à entreprendre une véritable quête intellectuelle de la vérité ; il analyse Odette, décrypte son comportement, ne parvenant au final qu’à bâtir une illusion, à rendre plus floue la vérité. Son imagination d’artiste raté fausse la réalité, et Swann échoue dans sa recherche de la véritable identité d’Odette.

Il en va de même, mais des années plus tard, pour le Narrateur, amoureux d’Albertine, lui aussi jaloux et perdu face à ces « Albertines » successives, de la pétillante jeune fille en fleurs rencontrée au bord de la mer, à Balbec, à la disparue – la jeune femme enfuie, puis morte –, en passant par la prisonnière qu’il enferme chez lui à Paris, sans pour autant que rien ne se dévoile de son mystère. Au sujet de la femme que l’on aime, le Narrateur écrit : « Unique, croyons-nous, elle est innombrable » (Albertine disparue, p.85). Au sujet d’Albertine décédée : « Pour me consoler, ce n’est pas une, c’est d’innombrables Albertine que j’aurais dû oublier » (ibidem, p. 60).

Ainsi, il est non seulement « presque impossible » de connaître quelqu’un, mais ceci a fortiori lorsque cette personne se trouve être l’objet aimé, tant il est vrai que l’on vit « dans l’ignorance parfaite de ce qu’on aime » (Le Côté de Guermantes, p. 392). Car pour Proust, l’amour ne va pas sans jalousie, qui elle-même n’est rien d’autre que l’une des « formes de l’imagination » (ibidem, p. 338), et ceux qu’on aime ne sont que « des fantômes, des êtres dont la réalité pour une bonne part [est] dans [notre] imagination », Swann et le Narrateur étant tout deux des « amateur[s] de fantômes » (Sodome et Gomorrhe, p. 401).

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives.

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives.

En somme, le Temps agit à la fois comme un modificateur des êtres, en ceci qu’il les transforme physiquement et mentalement, et comme un révélateur progressif, qui étale sur la durée la vérité d’un être et qu’il faudrait savoir lire – mais comment ?

Prenons, pour illustrer l’effet du temps sur les personnages, l’exemple du Baron de Charlus. Lui aussi présent dans tout le roman de Proust, il passe successivement de l’état supposé (et qui s’avérera faux par la suite) d’amant d’Odette, dans Combray, à celui de mondain viril que les efféminés irritent dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs et Le Côté de Guermantes, pour qu’enfin soit dévoilé au lecteur, dans Sodome et Gomorrhe, son statut d’inverti, c’est-à-dire d’homosexuel. Les derniers volumes de la Recherche nous montrent sa déchéance, lui le tout-puissant, renvoyé du salon Verdurin ; lui l’homme fier et autoritaire, surpris par le Narrateur en pleine séance de sado-masochisme – enchaîné, humilié, déchu. Quelle est la vérité de cet homme ? Une juxtaposition de tous ceux qu’il aura été durant sa vie. Et ce qui permet de saisir l’ensemble de son être, c’est ce que découvre le Narrateur dans Le Temps retrouvé : la littérature.

Le temps, on l’a vu, révèle, puis détruit. Du Swann de Combray, dont la présence certains soirs désespère le Narrateur enfant car elle annule le rituel vital du baiser maternel, du Swann amoureux, malade puis guéri, du Swann artiste raté, mais auquel s’identifie le Narrateur, trouvant qu’il est un « être si extraordinaire » (Du Côté de chez Swann, p. 406) car il est le père de Gilberte, du Swann, enfin, à la santé déclinante, que le Narrateur revoit alors que lui-même est devenu un habitué des salons mondains, de tous ces Swann, le Temps n’aura fait qu’une bouchée, le déposant, une fois mort, en équilibre précaire tout au bord du grand gouffre de l’oubli. La seule chose qui le retient d’y basculer, « c’est (…) que celui qu’[il devait] considérer comme un petit imbécile a fait de [lui] le héros d’un de ses romans » (La Prisonnière, p. 189). C’est un fait : si la littérature ne peut pas tout et n’est pas immortelle, elle dure cependant plus que les hommes. Proust nous apprend en outre qu’elle est capable de nouer les extrémités temporelles d’une personne, de ramasser, condenser les êtres pour en tirer leur substance. C’est le travail de l’écrivain, qui « pour chaque caractère en ferait apparaître les faces opposées pour montrer son volume » (Le Temps retrouvé, p. 337).

Si Swann a échoué dans sa quête intellectuelle de la vérité d’Odette, et si, en tant qu’artiste, il n’a pas réussi à pousser son art assez loin pour en tirer quelque chose, c’est malgré tout par ce biais qu’il démasque Odette : par la musique de Vinteuil, cette sonate qui, s’il l’avait mieux écoutée plus tôt, lui aurait permis de comprendre, avant d’avoir à le subir, qu’aimer Odette lui causerait des souffrances intolérables.

Le Narrateur dépasse le modèle de ce Swann qu’il a si longtemps admiré, et devient lui-même créateur – comme l’insomniaque qui, fatigué de passer sa nuit à lire les livres des autres, se met à son tour à la rédaction de son œuvre. Et l’être que la littérature lui permet de connaître au plus proche, c’est lui-même. À travers les années, ses « moi » se succèdent, et il les observe un par un. Il comprend cependant qu’ « à n’importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n’a qu’une valeur presque fictive (…) » (Sodome et Gomorrhe, p. 153), et que son être réel, ce qu’il est, n’apparaît « que quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de l’essence des choses, c’est-à-dire en dehors du temps » (Le Temps retrouvé, p. 178). Ainsi, malgré les « intermittences du cœur » – ces sursauts de l’être en métamorphose constante –, les différentes couches qui s’empilent pour former une personne laissent une trace dans sa mémoire, et il est possible de se retrouver, lors d’un de ces sursauts, projeté en arrière dans le temps, dans la peau de cet autre soi que nous étions alors, et d’ainsi se connaître.

Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

L’homme est soumis à sa condition, courbé sous la force du Temps. La littérature est là pour le redresser, lui rendre sa dignité et sa grandeur – même si, pour que cela se fasse, il faut décrire tous ses aspects, des plus nobles aux plus triviaux. Là où la vie vécue échoue à rendre possible la connaissance des autres et de soi-même, la littérature y parvient, condensant dans ses mots, immortalisant et fixant, comme sur une pellicule photographique, les êtres dans leur essence – les êtres que nous sommes tous, constitués de rien d’autre, finalement, que de quelques couches de temps qu’effacera l’oubli post-mortem.

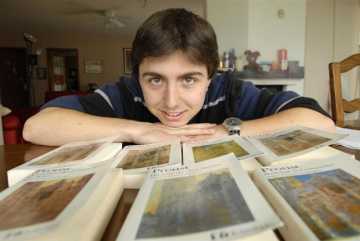

Ce texte constitue la dissertation de bac de Bruno Pellegrino, 18 ans, collaborateur remarqué du Passe-Muraille. Bruno a obtenu le Prix Latourette pour cette composition et son texte sera publié dans le quotidien 24Heures le samedi 7 juillet, avec un portrait-rencontre signé Joëlle Fabre.

Pour lire Anna Politkovskaïa

Pour lire Anna Politkovskaïa

profondeur du coeur humain

profondeur du coeur humain