Édito du dossier spécial du Passe-Muraille

consacré aux limites du droit des écrivains à tout dire,

par JLK

L’écrivain a-t-il, plus que n’importe quel autre citoyen, le droit de dire tout et n’importe quoi? Tel n’est pas du tout notre sentiment. Mais la liberté d’expression de l’écrivain coïncide-t-elle à tout coup avec celle du quidam ? Certainement pas, dans la mesure où son rapport à la langue et à l’écrit relève d’une implication qui ne se réduit ni à l’idéologie politique ou religieuse, ni non plus aux conventions morales en vigueur dans la société qui l’entoure.

Deux affaires récentes, qui ont défrayé la chronique médiatique, ont alimenté un « débat » vite noyé dans la confusion. D’une part, c’était le refus d’adhésion opposé, par le comité de l’association Autrices et Auteurs de Suisse, à un «requérant» de toute évidence provocateur : le député UDC (droite dure) Oskar Freysinger, auteur d’un premier livre dont le contenu, sûrement discutable, faisait moins problème que ses prises de position publiques. D’autre part, la dénonciation (dans les colonnes du Monde, puis du Temps), par les écrivains Bernard Comment et Olivier Rolin, des propos antisémites tenus par un des personnages de Pogrom, roman du jeune auteur Eric Bénier-Bürckel.

Or, peut-on condamner un auteur sur la base de ses positions de citoyen ou d’homme public ? Est-il légitime de stigmatiser un romancier pour la conduite d’un de ses personnages ? Et qu’en est-il de l’éthique de l’écrivain dans sa pratique personnelle?

A cette dernière question, treize auteurs sollicités ont bien voulu répondre à l’écart des estrades.

Le ton de leurs réponses, autant que leur contenu, le son de leurs voix, le rythme de leurs phrases, méritent la même attention que le poète Fabio Pusterla, dans une belle évocation de notre dossier, prête au rythme, à la voix particulière de Robert Walser. Celui-ci était-il « de gauche » ou « de droite » ? Pusterla nous éclaire également en rappelant la tragédie historique du XXe siècle dont le promeneur inspiré ne s’occupe guère: « Walser nous parle d’autre chose ou mieux : il nous parle d’une autre façon, avec une autre musique ; et dans son altérité se découvre l’une des formes d’opposition les plus extrêmes et lancinantes qu’il nous soit donné d’imaginer »… (JLK)

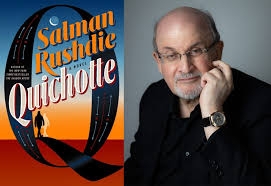

La liberté des écrivains a-t-elle des limites ? Telle est la question que nous avons posée à quelques-uns d’entre eux après les turbulences médiatiques provoquées, ces derniers mois, par deux « affaires » illustrant diversement le problème. D’une part, ce furent les démêlés d’Oskar Freysinger, député valaisan de l’UDC et auteur d’un premier recueil de nouvelles, dont la candidature à l’association Autrices et Auteurs de Suisse fit l’objet d’un examen idéologique préalable avant d’être rejetée; d’autre part, la mise en accusation, par Bernard Comment et Olivier Rolin (dans Le Monde du 11 février 2005), du jeune écrivain français Eric Bénier-Biirckel, et de son éditeur Flammarion, au prétexte que des propos violemment antisémites sont tenus, dans le roman intitulé Pogrom, par l’un des personnages de celui-ci. Plus de quinze ans après la Fatwah islamique condamnant Salman Rushdie à mort pour avoir écrit Les Versets sataniques, et alors même que la liberté d’expression reste lettre morte dans tant de pays, la question des limites de celle-ci se (re)pose bel et bien par rapport à certaine éthique de la littérature. Par-delà les débats portant sur lesdites « affaires », le plus souvent bruyants ou confus, et ne visant qu’à l’effet momentané ou à la déclaration plus ou moins convenue ou démagogique, nous tenions à relancer ici une réflexion de fond sur le thème du droit mais aussi du devoir de l’écrivain ; de sa liberté impliquant une égale responsabilité. Les réponses sérieuses et nuancées qui nous sont parvenues témoignent, à l’évidence, que la question valait d’être posée. (JLK)

Etienne Barilier: une question de qualité…

La question la plus brûlante aujourd’hui, ce n’est peut-être pas celle de la liberté d’expression, mais celle de la qualité littéraire. Car il est hors de doute que la littérature, la bonne, est libre de tout dire : c’est ce qu’elle fait depuis toujours, par définition, par vocation ; et c’est ce qu’elle fait pour le bien de la société, j’en suis convaincu, pour autant évidemment que l’écrivain ne dissimule pas un prêcheur, un politicien, un idéologue ou un publicitaire. Pour autant qu’il ne confonde pas la liberté d’expression avec le goût intéressé de la provocation.

Où sont les limites à la liberté de la littérature? Nulle part, dès lors que la littérature est pure de toute volonté de démontrer, de prêcher, d’insinuer ou de provoquer, loin de toute intention de poursuivre un « but moral », comme le disait Baudelaire — il faudrait plutôt dire aujourd’hui, mais c’est la même chose, «un but immoral ». La littérature digne de ce nom ne cherche ni l’édification ni la destruction. Elle est simplement habitée par le souci de l’humain. Et même quand elle est hantée par la mort, elle est du côté de la vie parce qu’elle est créatrice de formes, et que les formes sont ennemies du chaos. C’est encore Baudelaire qui invoque « cet admirable, cet immortel instinct du beau», qui a partie liée avec le goût du bien et le sens du vrai.

La pleine liberté d’expression ne saurait nuire, parce que dans la vraie littérature, l’esthétique est solidaire de l’éthique, même lorsqu’elle ne le veut pas, surtout lorsqu’elle ne le sait pas. En revanche, la fausse littérature, ou la mauvaise, quelles que soient ses intentions, ne véhicule que platitudes, illusions, mensonges et provocations vaines, parce que lui fait défaut «l’immortel instinct du beau». La qualité, qui désigne aussi bien la valeur humaine que la perfection esthétique, voilà ce qui distingue la vraie littérature. Et la qualité seule mérite la liberté. E.B.

Rafik Ben Salah: une question de société

Pour moi, il n’y a peut-être pas lieu de séparer le droit de l’écrivain à la libre expression et ce même droit appliqué au citoyen ; la seule différence dans cette affaire me paraît relever du degré de notoriété de l’un par rapport à l’autre. Le problème ne me paraît pas se poser très différemment selon qu’on est écrivain ou non. Aujourd’hui, une multitude de citoyens écrivent. Cependant, un aspect de cette question me paraît devoir être signalé. Jusqu’où peut-on exercer la liberté de s’exprimer ? Cette question ne se pose pas de la même manière, selon qu’on se trouve en pays où les droits de l’homme sont, en principe, respectés, et dans un autre où les Autorités n’ont que faire de ces droits et encore moins de leur respect. C’est une question qui me touche. Dans le premier cas, la société a codifié les excès inhérents à l’exercice de la liberté d’expression; elle a légiféré, réglementé et quiconque se trouve en infraction connaît le salaire de ses forfaits. Il reste tout ce qui est permis et qui est en deçà des limites fixées par la loi. Cela, à mes yeux, relève de la seule appréciation de l’écrivain et se mesure à son sens des responsabilités, à ce qu’il considère comme inséparable de son honneur ou de sa crédibilité. Lui seul sait s’il peut écrire sur tout ou sur rien. On ne doit ni lui interdire, ni l’expulser de quelque cénacle, cercle, club ou société. Dans les sociétés où la parole est étroitement surveillée, cela change du tout au tout. De tout ce que la loi n’interdit pas est permis, on passe à plus rien n’est permis qui n’ait l’assentiment prévisible du Prince. Plus aucune règle, c’est la règle. Il n’est donc plus besoin de mesurer sa liberté à l’aune des lois ou à son code personnel de l’honneur. Dans tous les cas, l’écrivain doit plaire; dans le meilleur des cas, il peut laisser indifférent, mais jamais il ne peut déplaire impunément. Et plaire, c’est aboyer avec la meute, entende le Prince ou n’entende pas, l’humiliation est toujours au bout du calame. Alors tant qu’on le peut, laissons à chacun fixer ses propres limites. RBS.

Jacques-Etienne Bovard: un vain mot?

La liberté d’expression n’a de sens que dès lors que sont exprimées des idées déplaisantes, sinon elle n’est qu’un gargarisme. L’absence actuelle de grand débat aurait-elle fait oublier que cette liberté-là, comme toute autre, implique un prix à payer, et un certain nombre de risques, donc de responsabilités de part et d’autre ? On préférerait bien sûr un monde parfait, mais l’histoire montre que toute société, si bien pour-vue qu’elle soit d’écoles, de journaux, de prisons et de cliniques, comptera toujours aussi ses pervers, ses illuminés, ses opportunistes, ses dissidents, ses génies visionnaires, ses artistes — avec ou sans guillemets. Elle montre aussi qu’il faut pourtant les laisser dire, et sans doute contaminer nombre de têtes faibles ou intéressées ; oser regarder de près ce qui suppure sous les mots, en faire l’analyse froide en pleine lumière, et critiquer, condamner, anéantir par d’autres mots, jamais par le silence ; accepter de devoir éternellement recommencer la lutte contre la peste, sans du reste aucune garantie de succès. Du moins évite-t-on d’aller à fins contraires, puisque la censure, qu’elle soit administrée par des fanatiques ou des pleutres, n’a jamais empêché une idée, une croyance ou une angoisse de se répandre. De tout temps, le marteau qui a voulu les écraser les a aiguisées comme des lames, et fait retentir au loin les bonnes comme les abjectes. Non, bien sûr que non, il n’est pas permis de dire n’importe quoi, à l’artiste pas plus qu’à un autre ; mais accepter de débattre de tout est le prix à payer pour pouvoir continuer à dire sérieuse-ment qu’on soutient la liberté d’expression. Cela implique lucidité, vigilance, courage, ainsi qu’une aptitude constante à se remettre en question, exactement ce qui a manqué dans les récentes «affaires» qu’on connaît. On s’est offusqué, on a eu peur; on a été tracassé dans son petit cocon de certitudes proprettes, et, avant même de savoir de quoi il s’agissait, on a censuré, à la sulfateuse. Résultat : on s’est déconsidéré soi-même, et, avec l’aide des médias ravis de l’aubaine, un Prix Nobel n’eût peut-être pas attiré beaucoup plus de publicité à ce qu’on voulait enfouir. On aura au moins réussi à ne pas débattre. Jusqu’à quand? J.-E.B

Jacques Chessex: trois réponses qui n’en font qu’une

1. Il m’est très difficile de répondre à cette question, parce que ce n’est pas moi qui choisis, c’est le livre qui est en train de s’écrire en moi et par moi. Tout dépend donc du livre, de son ton, de sa densité, de son unité à lui, rien qu’à lui, outre toute décence ou obédience civique, politique, religieuse, etc.

2. Ceci dit, l’écriture de ce livre tolère-t-elle l’aberration ? le racisme, non. L’exaltation de la bassesse d’âme, non. Le mépris de l’autre, non. Mais de ces laideurs je n’ai rien à craindre : elles n’occupent pas les âmes bien nées.

3. Pour revenir à ma première proposition, celle du livre en train de se faire, elle suppose évidemment la grande part du style. C’est le style qui décide — choisit, élimine, met en place, donne forme et sens. Je crois que j’ai raison de lui faire confiance. J.C.

Anne Cuneo: l’espace de la liberté

S’il est vrai que je revendique la liberté d’écrire pour l’écrivain, il est tout aussi vrai que ma liberté d’écrivain est limitée par plusieurs facteurs. Les plus évidents sont ceux que je m’impose à moi-même.

Il faudra par exemple attendre longtemps pour que je tienne ou que j’écrive consciemment des propos racistes. Ce n’est pas parce que je me l’interdis. C’est parce que je suis convaincue que le racisme est néfaste. Ou des propos militaristes. Ou des propos machistes. En d’autres termes, ma liberté d’écrire est limitée tout d’abord par ma vision du monde.

L’autre barrière à la liberté d’écrire qui me vient de moi-même, c’est l’exigence de qualité : je m’interdis d’écrire n’importe comment, je travaille et retravaille jusqu’à la dernière seconde par respect du lecteur, pour lui offrir ce que je fais de mieux.

Le lecteur — voilà l’autre horizon de mon espace de liberté. En tant qu’écrivain, je cherche par définition un public. Qu’on écrive pour soi ou pour la postérité, le simple fait qu’on écrive, cela implique qu’on a envie, aujourd’hui ou demain, d’être lu. Lorsque mon texte arrivera au public, celui-ci peut être indifférent : je sais que cela peut ne pas être définitif. De grands textes de la littérature mondiale sont sortis dans l’indifférence et son devenus des best-sellers par la suite. Sur le moment, cela peut limiter mes possibilités d’être publiée (et lue).

Quelqu’un peut se sentir blessé par mes propos, et le faire savoir : dans ce cas-là, il est de mon devoir de les examiner, de les mesurer à mes exigences personnelles et, le cas échéant, de m’expliquer, de me corriger.

Mais je sais d’avance que je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Exemple extrême, je ne pour-rai jamais répondre à un raciste qui me reproche de ne pas être raciste : nous ne sommes pas dans le même monde — et dans un sens ce n’est pas pour cette personne-là que j’écris.

On pourrait énumérer pas mal d’autres facteurs qui limitent la liberté de l’artiste (l’écrivain n’étant qu’une partie du problème) depuis l’intérieur, si je puis dire. La réponse à la question est, sur ce plan-là, claire : non, l’écrivain n’est pas libre d’écrire n’importe quoi, il est responsable face à sa propre conscience.

Il est cependant une autre limitation possible : celle imposée par les pouvoirs. Qu’elle soit politique, étatique, ou parfois même médiatique, face à cette limite-là, qui s’appelle en dernière analyse censure, il n’est qu’une réponse possible : toute liberté en art. A.C.

Christophe Gallaz: une (relative) liberté absolue

Il est difficile de répondre dans les termes techniques qu’impose la notion de limite. Essayons.

D’abord : la liberté d’expression de l’écrivain est absolue. La condition d’artiste requiert de ce der-nier qu’il accomplisse une exploration discrétionnaire des formes et de la pensée. Ce principe est d’autant plus vrai qu’il est impossible de graduer l’usage qui est fait de toute liberté — de même qu’il est impossible de graduer cette liberté-là. Admirer ou mépriser l’oeuvre produite en fonction de cette liberté, oui; la juger et la condamner, non.

La spécificité de la littérature renforce d’ailleurs cette impossibilité. La littérature jaillit en permanence hors d’elle-même. D’une part elle est tissée de fictions, générant des significations dont chaque lecteur est l’auteur au moins partiel. D’autre part elle est porteuse d’un style, qui confère au texte un rayonnement sémantique presque autonome.

Telle est la situation idéale. La situation sèche. Elle se complique évidemment dès lors que nous glissons la question de la liberté d’expression littéraire dans la pratique. Parmi des humains connus ou non, cultivés ou non, et vivants ou morts. Dans la pâte organique. Il me semble qu’un seul principe doit valoir à ce stade : il faut protéger, contre l’écrivain doué de parole et s’en servant pour agresser les vivants autour de lui, ceux d’entre eux qui ne la possèdent pas. Qui n’ont pas les moyens de lui répliquer. Et ne disposent d’aucun porte-voix pour le faire à leur place. Les secourir alors est sacré.

Pour le reste… les signes typographiques ne sont pas des pistolets. Venez donc dans l’arène, messieurs Freysinger et Bénier-Bürckel! On vous répondra sec et sonnant sur la manière et le fond. Ainsi les lecteurs seront-ils de grandes personnes et la littérature adviendra-t-elle — puisqu’on ne la confond pas avec la police, qu’on n’a pas douze pasteurs ou curés dans la tête, et qu’on se méfie de la bien-pensance haineuse et perverse qui ravage notre époque C. Gz

Michel Layaz: Une question de sensibilité

Il serait tellement simple d’avoir un avis arrêté, de pouvoir affirmer, comme Vaneigem dans le titre de son dernier livre, rien n’est sacré, tout peut se dire, ou alors d’être capable de définir les avis, les domaines et les mots à bannir. Dans mes textes, je ne suis régi que par ma sensibilité. Bien sûr il faudrait savoir ce qui la forge, la constitue, mais peu importe, disons seulement que je suis allergique à ce que Mallarmé dénonçait sous l’expression du « grand reportage universel ». Là réside fondamentalement ce qui me dégoûte et que, de fait, je m’interdis. Mais dans ces bas-fonds, l’art est beaucoup moins sordide que la réalité. Ceux qui dans les médias se délectent par exemple d’affaires pédophiles — de les écrire, de les décrire, de les commenter, de les détailler, de les donner à lire —, s’en repaissent à longueur de pages. Ce sont les puritains de la pire espèce, toujours prêts à expliquer à la population ce qui est bien et ce qui ne l’est pas alors que leur seule intention est de remuer les instincts les plus bas pour vendre leur camelote. Tentons une expérience : interdisons pendant vingt ans toute liberté d’expression. Plus de livres, plus d’expositions, mais également plus de médias, plus d’Internet, plus de publicité. Une vraie purge. Un silence réflexif. Au bout de vingt ans, j’ai bon espoir que les gens — apaisés, reposés — décrètent à l’unisson que la vraie obscénité, ce sont les paroles de Patrick Le Lay, directeur de TF1, qui l’été dernier expliquait que son métier consiste à « vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible ». Je ne doute pas que l’horreur et le cynisme de ce genre de propos enthousiasme Peter Rothenbühler, le rédacteur en chef du Matin. Mais après vingt ans de purge, du Matin, plus personne n’en voudra et il n’y aura plus un seul abruti pour rire si un quelconque Dieu-donné déclare que les sionistes «c’est toujours dans le dos qu’ils attaquent ». Les gens découvriront que les artistes, eux, ont le droit de dépasser les bornes, qu’ils ont peut-être même tous les droits, mais que pour cela, il faut avoir du génie. Et tout le monde ne s’appelle pas Sade, Apollinaire, Genet, Bataille, ou Klossowski, n’en déplaisent aux Patrick et aux Peter prêts à parler des pires livres et des pires auteurs pour autant qu’il y ait un quelconque pen-chant morbide à mettre en évidence. M. Lz.

Pierre Yves Lador: liberté d’expression

Il ne s’agit pas tant de jeter des flamboiements sur la liberté immense ou sur sa prochaine extinction, mais plutôt de voir humblement quelques cas concrets. En quarante ans d’expression, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui fût contre la liberté d’expression, mais des centaines qui censuraient vertueusement, laborieusement, voire joyeusement.

Dans les bibliothèques, des maîtres réservaient et réserveront certains livres aux bibliothèques scientifiques et nationales où ils sont introuvables sans montrer patte diplômée. Et pas seulement Mon combat du connu Hitler Adolf, des livres de Le Pen ou d’Escriva de Balaguer, il y a d’autres exemples plus faciles à celer car de plumes moins médiatisées. Dans les librairies et dans la presse on vous dit plus habilement qu’il faut choisir, qu’on manque de place, de temps, qu’ils sont épuisés, qu’il n’y a pas d’amateurs pour des penseurs comme Gomez Davila qui mort il y a plus de dix ans à plus de nonante ans voit avec peine deux livres paraître en France (bien après l’Allemagne qui en a traduit cinq). C’est ça les manques de la liberté d’expression, les prescripteurs à la langue de bois arborent un masque de bois. Je ne crois pas au complot comme Freysinger (le libre chanteur) mais à une contagion rhizomique, une aboulie générale, beaucoup de lâcheté, le goût d’une vertu qui sent les relents des sacristies du PC, le mépris classique de ceux qui veulent protéger le peuple pour ne pas désespérer Billancourt et autres billevesées qui fleurent l’angélisme sans ailes et de sexe indéterminé du type l’un est l’autre…

Au nom de l’ouverture, ne parlons plus de portes, ni de murs, ni de toits, ni de frontières, ni des livres de gens que nous ne connaissons pas ou n’aimons pas ou qui disent autre chose que ce que nous savons être juste et vrai, ils peuvent être dangereux, ne méritent aucun respect et sont d’ailleurs des fascistes.

Encore un mot du jeune Onfray que j’ai pu entendre dans deux émissions de la RSR et une d’Espace 2. C’est dire si l’on a écarté deux autres auteurs différents au profit de ce falsificateur de l’histoire et de la philosophie, amuseur triste et pompeux qui devait sans doute compenser par anticipation les centaines d’heures consacrées au pape. La liberté c’est la variété…

Vous pouvez tout dire, on n’a rien entendu, on ne le redira pas, on ne vous invitera plus et vous pouvez être content d’être en vie car on n’est pas des sauvages contrairement à vos amis. Si on n’était pas pour la liberté d’expression, les gens comme vous on les fusillerait ! Ah Orwell, Tocqueville, Spooner, où êtes-vous? P.Y.L.

Janine Massard; sous condition d’empathie

Pour moi, la liberté d’expression n’est pas négociable, il n’est pas question de retourner à l’époque des mises à l’index et autres joyeusetés de ce genre, quand la classe bien-pensante surnommait un vase de nuit un « Zola », parce que la population qui y était représentée la débectait, persuadée sans doute que la littérature était son seul apanage.

Je fais partie des écrivains qui s’inspirent de la réalité et pour qui un roman doit montrer des personnages dans leur totalité, qu’ils soient odieux ou angéliques, et dans cet ordre d’idée Dostoïevski nous fournit de beaux exemples : quelles similitudes entre les héros des Démons et ceux des attentats du 11 septembre ! L’écrivain a donc tous les droits dès lors qu’il fait parler une créature, pour autant qu’elle soit cohérente dans sa démarche, et cela, c’est la responsabilité de l’auteur de donner vie à qui est en phase avec les temps qui courent (et changent).

Pour développer un personnage, l’auteur doit posséder un pouvoir d’empathie qui permette de l’aimer, même s’il est à la limite de la normalité car comment le rendre crédible et digne d’intérêt au regard des autres sans éprouver soi-même de la compassion ? Pourrais-je laisser parler un cracheur de détestation ? Je ne sais pas même si de curieux personnages s’imposent parfois à moi, et puis, peut-être ai-je un petit côté fleur bleue — ou est-ce un obscur souhait de ne pas mourir pessimiste ? —qui me pousse à croire en un monde où l’humanité serait en train d’évoluer. Les certitudes sont séduisantes, mais où se place-t-on dès lors qu’elles engendrent violence et haine, crime et délation, « nuit et brouillard» ? Ceci dit, en tant que personne persuadée de vivre en démocratie, je refuserai toujours, lorsqu’on me demandera mon avis, d’accorder mon vote à toute personne tenant des propos qui sont des appels au meurtre. J.M.

Jean-Michel Olivier: Les années molles

Quand André Gide, au coeur des années folles, s’aventure à parler, dans Si le grain ne meurt, de son goût prononcé pour les garçons (de préférence mineurs), c’est bien sûr à mots couverts qu’il le fait. La censure officielle sommeille. Mais le regard des lecteurs anonymes le suit depuis longtemps. On peut parler de ces choses-là, en 1927, mais discrètement, en y mettant les formes. La liberté d’expression existe, mais elle a des limites : celles de la bienséance et du bon goût.

Pourtant, lorsqu’il publie son livre, Gide sait qu’il va faire scandale et qu’il pousse cette liberté à ses limites.

Aujourd’hui, au coeur des années molles, il me semble que les choses ont bien changé. Un auteur peut écrire ce qu’il veut, car, au fond, tout le monde s’en fout. Il peut insulter les hommes politiques, traîner ses contemporains dans la boue et proférer les pires blasphèmes. Au mieux, il recevra une ou deux lettres d’injures (anonymes, comme il se doit). Au pire, il provoquera un haussement d’épaules. Dans les deux cas, son brûlot sera oublié dans les deux mois. Et s’il ne l’était pas, les critiques littéraires veilleraient personnellement à ce qu’il soit enterré.

La liberté d’expression, pour un écrivain, aujourd’hui plus que jamais, est intangible et absolue. Elle lui donne droit à la provocation, au blasphème, au cri primai, à l’attentat littéraire — et même à l’erreur, s’il le faut. Car elle ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.

Et aujourd’hui, me semble-t-il, peu de monde s’en sert.

Nous vivons sous la coupe du politiquement correct, c’est-à-dire de la dictature des bons sentiments. Nous sommes tous des anges et nous avons le droit — que dis-je : le devoir — de l’exprimer.

Cette croisade morale, qui touche tous les domaines de la société, appauvrit considérablement la littérature, comme les arts en général. Les vraies audaces sont rares. Les auteurs vraiment libres, également. Il faut les chercher loin : Salman Rushdie, Philip Roth, Antonio Tabucchi — et bien sûr quelques autres. Si Gide publiait ses mémoires aujourd’hui, il serait encensé par Le Temps et Le Courrier pour sa défense des groupes minoritaires, et son éloge d’une sexualité alternative. Cela ne veut pas dire qu’il serait beaucoup lu. Bien au contraire. Mais il recevrait certainement le Prix des Droits de l’Homme. J.-M- O.

Giovanni Orelli: Un pas de plus et…

Il y a aussi un revers à la médaille. J’ai toujours été frappé par cette phrase de Kafka: «Nous autres juifs sommes comme les olives; plus on nous pressure, plus nous donnons le meilleur de nous. » Moi, Suisse, je n’ai pas à déplorer de trop pesantes limitations. Si je me fixe des limites à moi-même, c’est en suivant un conseil de Swift : on ne peut empêcher quelqu’un d’avoir des poisons à la mai-son, mais il faut l’empêcher de les vendre comme remèdes. Mais quand j’ai voulu publier Concertino per rane, (paru en 1990: une traduction française, de Jeanclaude Berger, Concertino pour grenouilles, vient de paraître à La Dogana) ce fut le boycott d’une Fondation «libérale» qui mit son veto à une publication estimée suicidaire, ladite fondation se trouvant dérangée par certains vers par trop «inspirés d’Amnesty». Et cela, pour un écrivain issu d’une minorité telle que la Suisse italienne, pourrait peser… Un pas de plus en avant et l’on retrouve la situation magnifiquement décrite par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, du pouvoir qu’exerce la majorité en Amérique sur la pensée (voir page 152, coll. Idées Gallimard, 1968). G.O.

Jean Romain: le tragique de répétition en peu de mots

La question la plus intéressante de la littérature romanesque, celle qui constitue le fait littéraire même est, à mon sens, «Que se passe-t-il ? » Que se passe-t-il dans notre monde ? Qu’arrive-t-il à l’homme ? Les grands romanciers de l’histoire ont posé cette question et ont tous tenté d’y répondre.

Aujourd’hui qu’il s’est passé un véritable cataclysme dans le monde, que la destruction systématique de tous les repères s’est effectuée sous la pression de la haine du passé et de la culture, qu’on a organisé le vide le plus total pour que rien ne nous empêche de vivre comme des bulles à la surface des choses, qu’on a mis sur pied une entreprise de purification des âmes et des consciences, et que la fin du monde est derrière nous, nous imaginons mal qu’un écrivain puisse rendre compte par ses écrits de ce qui se passe. On a conspué Renaud Camus, on a craché sur Houellebecq. Quelle horreur, ils ne sont pas comme il faut ! Ils refusent d’applaudir à la marche du monde comme il va. Pas solidaires ! Pas alter-mondialistes ! Pas compatissants ! Ils ne s’associent pas au jamboree tiers-mondiste ! Haro donc, jetons le bobo avec l’eau du bain!

Pour faire taire qui refuse de faire la fête et qui l’écrit, qui rechigne à se réjouir de la nouvelle version des « droits humains » (puisqu’il n’y a plus de substance humaine, l’homme est rabaissé à un simple adjectif) et qui le dit, qui n’entend pas associer son phallus à la ronde des joyeux bandeurs et qui les envoie gentiment se faire voir, une néo-censure est née. Il ne s’agit plus d’une censure qui interdit comme c’était le cas à l’époque de l’histoire (vous vous souvenez ? à l’époque où il y avait du temps), mais celle qui intimide, caractéristique de la modernité tardive.

Cette censure traite de réactionnaires tous ceux qui tentent soit de limiter soit de décrire les dégâts qu’Homo correctus a infligé au monde, et elle taxe de conservateurs ceux qui contredisent ses antivaleurs à elle. Parce qu’Homo correctus est le champion de la nouvelle vision du monde postmoderne : le relativisme dogmatique.

Ce courant est en fait une machine à trier les jugements autorisés et les jugements non autorisés. Il n’est pas autorisé de remettre en cause le dogme de la tolérance ni celui de l’égalitarisme ambiant. En d’autres termes, cette logique aberrante prône :

— d’une part, l’affirmation que nul critère objectif ne permet de distinguer les jugements, qui sont ainsi tous légitimes;

— d’autre part, l’affirmation d’un argument d’autorité, qui trie dans les jugements ceux qui sont acceptables, c’est-à-dire ceux qui ne heurtent pas l’affirmation dogmatique de l’égalitarisme.

Mais que gagne-t-on alors à penser ainsi ? C’est évident : la légitimité d’exister en groupe d’élus autoproclamés dans un monde effondré. Cette censure postmoderne ne fonctionne plus comme l’ancienne censure : en coupant avec des ciseaux. Douce et d’apparence bienveillante, elle met en place un corset d’intimidation par injection massive de moraline. Elle n’avance même pas masquée car elle sait le Bien de son côté : Comment ? Vous pensez qu’il existe une hiérarchie des valeurs ? Bah! Que vous êtes réac!

Ne pas entrer dans le prêt-à-penser relativo-dogmatique, c’est ne pas aller dans le sens de l’Histoire, émettre des doutes, résister au monde comme il va, ne rien comprendre à la dictature des sondages d’opinion. Bref, se montrer vieux jeu.

Or cette censure n’échappe pas à la croyance que la croyance (en l’égalitarisme) échappe à la censure. Lavenir est déjà là: il tourne en rond. J.R.

Jacques Roman: répondre ou ne pas répondre?

De nos jours, la liberté d’expression fait d’un écrivain inoffensif un bon écrivain… Exit la censure, entrée de la sensure. Pour un peu on regrette-rait le totalitarisme à visage inhumain. Là, pas d’illusion sur la liberté d’expression : interdit ou fusillé ! Reste la liberté de penser.

Ce que je peux exprimer en toute liberté est aujourd’hui un produit, une marchandise, une apparence. Quand le sens a pour base la marchandise, il est périssable, si périssable qu’il doit être constamment consommé, renouvelé. Il n’est plus qu’un leurre, le leurre auquel aujourd’hui notre société est prise. Sur la liberté de penser s’exerce l’entraînement d’un mouvement irréversible où notre opposition voit ses effets effacés, diluée dans le consensus.

Si j’écris, je veux le dire, c’est pour donner à penser jusqu’au vertige loin de la hargne, de la haine, de l’injure et de l’insulte. Ma liberté est foncière, elle est ma propriété ; limitée elle donnerait de l’assise à la censure, la confiscation de l’activité mentale au profit d’une adhésion servile à l’ordre régnant demeurant la plus sûre garantie du main-tien de cet ordre et, dans la foulée… l’enculture prise pour la culture.

Le plus souvent, je n’exprime que ce que je peux et non ce que je veux parce qu’il y aura toujours un incurable retard des mots sur la pensée, un incurable retard de la pensée sur le corps. Du sensé à l’insensé, du pensé à l’impensé, il y a un passage que nous sommes encore quelques-uns à habiter, assez nombreux encore pour que la langue de bois de la haine, la langue de bois du pouvoir et du consensus virent à l’aigre. Nous n’avons que faire d’une illusion de la liberté d’expression. Nous nous risquons pour cela qui grouille de bonheur en l’homme et attend de se lever encore illisible. Peut-être faudrait-il dire: là est notre responsabilité d’expression.

Quand aujourd’hui l’apprentissage de la langue passe par le contact avec la mince écume du présent, il m’arrive souvent d’exercer ma liberté d’expression par la pratique du silence, me dégageant de la circonstance pour disparaître et payer de ma vie la foi donnée par le sens de la langue des morts qui encore me dicte l’expression de la liberté.

Depuis quelques instants, je me rends compte écrivant ces lignes qu’un tourment, lentement, m’envahit : répondre ou ne pas répondre à votre adresse ? Répondre ou ne pas répondre à cette incitation à exercer ma liberté ?

Contre la peur des pièges, responsable au risque de me tendre mon propre piège… J.R.

(Le Passe-Muraille, Nos 64-65, Avril 2005)