Allegria

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Par Jalel El Gharbi

Il n’est pas très confortable d’être passionné d’Occident quand on est oriental et il n’est pas confortable d’être épris d’Orient quand on est occidental. Dans un cas on passe pour être à la solde des puissances étrangères et dans l’autre cas, on est estimé victime de ce prisme déformant qu’est l’exotisme.

Il n’est pas très confortable d’être. Peut-être est-il doublement difficile d’être lorsque on porte en soi cette double appartenance qu’on peut délibérément avoir choisi de cultiver.

Sans le vouloir, j’ai usurpé un nom (El Gharbi, en arabe : l’occidental) et pour rien au monde je ne le changerais.

Où commence l’Orient commence l’Occident. Mais ce singulier me gêne. On devrait dire les Orients et les Occidents. Dans le Coran, ces mots se déclinent au duel et au pluriel. Puis, à la réflexion, qu’importent Orient et Occident ? J’essaie par là de paraphraser le grand poète Ibn Arabi (né à Murcie, cet Occident de l’Orient en 1165 et mort à Damas cet Orient de l’Occident en 1241). J’aime à citer ces vers du poète :

«L’éclair venant d’Orient, il y aspira

S’il était apparu en Occident, il y eut aspiré

Quant à moi, je suis épris du petit éclair et de sa perception

Je ne suis épris d’aucun lieu, d’aucune terre»

Et il me plait de gloser ces vers ainsi : j’aime tous les lieux où se réalisent ces renversantes épiphanies du beau. Ce sont les mosaïques du Bardo, de Sienne, de Damas, les sculptures de Rome, les colonnes de Baalbek, une peinture à Paris ou à Londres, un manuscrit enluminé à Istanbul. Je cherche à dire que le beau exige un cheminement, des voyages et une spiritualité. Un pèlerinage. Une spiritualité du beau demande à naître. Une autre logique demande à naître dont j’esquisse pour vous quelques traits, vous verrez que ce sont les canons même de la poésie : Pour affirmer mon arabité, je la renie ; pour renier mon occidentalité je la cultive. Ni l’un ni l’autre, c'est-à-dire et l’un et l’autre. Aujourd’hui, il s’agit d’être à l’image de l’olivier coranique, ni oriental ni occidental c’est-à-dire tout à la fois oriental et occidental.

Je suis ce que je nie ! Un autre cogito est à inventer qui ferait dépendre l’être du non être, qui dirait la contiguïté entre l’être et le néant et qui serait abolition des frontières entre l’affirmation et la négation.

Les frontières ne sont pas les limites d’un monde ; elles sont appel au franchissement, appel à la transgression, tentation de l’ailleurs. Les frontières attisent mon désir de les franchir. Les frontières sont un adjuvant du désir.

C’est à la faveur de cette rêverie que je m’adonne souvent à un brouillage des cartes pour entretenir ce rêve de ce que j’ai appelé un jour « Orcident » ou « Occirient ». Donc : où commence l’Orient commence le rêve, l’onirisme. Où commence l’Orient commence l’Occident, ses rêves, son onirisme: la frénésie exotique du XIXè était avant tout frénésie d’images venues d’ailleurs, ou frénésie d’images du même travesti sous les signes de l’autre, surdéterminé par la distance. Delacroix peignait des bains qui tiennent des boudoirs. Baudelaire cherchait ses rêves d’Orient du côté de la Hollande. On est tous l’Orient de l’autre, l’occident de l’autre. L’autre revient au même. L’autre n’est pas. Il n’est même pas autre. Plus les cartes géographiques comportent d’erreurs, plus elles sont belles. Je préfère les portulans historiés aux cartes d’aujourd’hui dont l’exactitude est affligeante.

Un éloge de l’erreur est à écrire.

Il me reste à dire que je ne perds pas de vue le caractère foncièrement utopique de cette rêverie. Je n’oublie pas que nous nous sommes installés depuis les Croisades et les entreprises coloniales dans une logique de rapport de force et d’occultation de l’apport de l’autre. Dans la rive Sud de la Méditerranée, ce rapport de force trouve son illustration la plus douloureuse dans la question palestinienne qui exige une solution équitable, il peut être illustré également par l’abîme qui sépare le Nord et le Sud. Aujourd’hui les nouveaux manichéens, ceux pour qui le monde est divisible par deux (nous/les autres autrement dit les forces du bien et l’axe du mal) ont plus d’un argument qui leur permettent de recruter leurs adeptes. Ces arguments ce sont l’injustice, l’absence de démocratie et la misère. Notre nombre est-il en train de décroître nous qui pensons que le monde n’est pas divisible par deux ?

Dans ce monde qui a retrouvé le confort des dichotomies manichéennes, il convient de saluer

ceux qui par leur naissance brouillent les identités !

ceux qui par leur culture brouillent les pistes !

ceux qui par leurs amours ont choisi d’autres contrées !

ceux qui par leur désir, leur rêve ont un jour aspiré à une altérité sans laquelle le monde serait inhabitable !

Cette chronique a poaru dans la livraison du Passe-Muraille d'avril 2009, No 77.

Commandes et abonnements : Passemuraille.admin@gmail.com

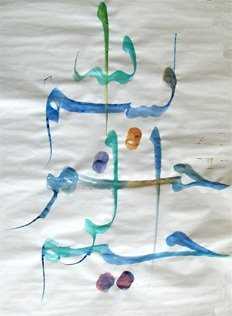

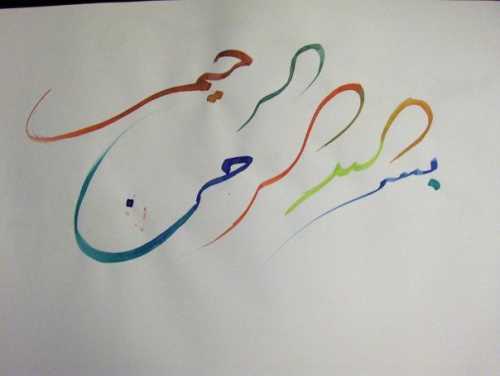

Calligraphies: le maître et l'élève.

1) Ghani Alani, Bism Illah al-Rahman al-Rahim, style ottoman.

2) Ghani Alani, style andalous.

3) Sophie Kuffer, style persan.

Jalel El Gharbi est critique littéraire, poète et professeur de littérature à l’université de Tunis. Il a publié, chez Maisonneuve et Larose, un ouvrage intitulé Le poète que je cherche à lire et, aux mêmes éditions, Le cours Baudelaire. Il a consacré une monographie au poète Claude Michel Cluny, sous intitulée Des figures et des masques et publiée aux éditions de La Différence.

Jalel El Gharbi est critique littéraire, poète et professeur de littérature à l’université de Tunis. Il a publié, chez Maisonneuve et Larose, un ouvrage intitulé Le poète que je cherche à lire et, aux mêmes éditions, Le cours Baudelaire. Il a consacré une monographie au poète Claude Michel Cluny, sous intitulée Des figures et des masques et publiée aux éditions de La Différence.

Attaché aux échanges transversaux entre langues et cultures, il a également introduit et commenté l’œuvre de la poétesse luxembourgeoise José Ensch (disparue en 2008) dans son Glossaire d’une œuvre publié aux éditions de l’Institut Grand-Ducal du Luxembourg.

Jalel El Gharbi oeuvre pour une utopie qu’il appelle Orcident ou Occirient, cultivant une posture intellectuelle et sensible qui fait de la connaissance une raison d’être. Il anime un blog littéraire (http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com) de haute tenue où une pensée humaniste confronte quotidiennement les aléas de la violence (notamment pendant la tragédie récente de Gaza) aux enseignements de nos diverses traditions littéraires et spirituelles, dont la poésie serait le filtre cristallin.

Le dernier livre de Jalel El Gharbi, Prière du vieux maître soufi le lendemain de la fête, a paru en 2010 aux éditions du Cygne. (jlk)

Le sentier derrière la maison

s’en allait dans les bois .

Pour aller tout là-bas,

il fallait se fier

au seul sentier de ces régions

qui remontait du haut en bas

à travers les fourrés,

par les ravins et les ruisseaux,

les combes ombragées,

et les trouées de ciel bleu clair

au-dessus de la canopée -

le sentier conduisant

jusques au souterrain secrets.

Le monde à l’envers m’accueillait

dans son ombre éclairée ;

je voyais en ce temps d’enfance

à peine prolongée

entre chiens et loups ces longs soirs

où je revins errer

en mon acide adolescence –

je voyais les années profondes

que je vois aujourd’hui

reflétées comme en un miroir,

et la maison, et le sentier

qui s’en allait de par les bois…

Peinture: Chaïm Soutine

Celui qui écrit que la mort de l’écrivain culte voire cultissime est un événement historique qui ne se reproduira pas / Celle qui explose les attentes de son sponsor au niveau du maquillage / Ceux qui affirment que la skieuse aux yeux verts va sublimer la fameuse descente du Pic noir / Celui qui voit en Michel Houellebecq le nouveau Pascal conjuguant l’esprit de géométrie de Descartes et la radicalité d’un djihadiste platonique / Celle qui se dit la Kim Kardashian des cantons de l’Est / Ceux qui déconstruisent les apories du minimalisme dans leurs théories subventionnées par les États du Golfe / Celui qui n’a pas de mots pour dire ce qu’il ressent entre les jambes relevant du subcortex et de la lecture attentive des sourates relatives au Combat / Celle qui répète que le Prophète a un plan d’enfer pour les filles qui se donnent à lui pendant le ramadan / Ceux qui pensent en majuscules en visant l’Académie / Celui qui pense même en dormant et rêve que ses étudiants en philo l’écoutent en pianotant sur leurs smarties / Celle qui vocifère au micro de l’émission néo-féministe que tous les mecs sont des fachos embusqués derrière leurs braguettes à barreaux flexibles / Ceux qui caressent les truies dans le sens du poil / Celui qui s’exclame Oh m’y gode quand le jour se lève / Celle qui a enregistré toutes ses analyses de la grande époque du structuralisme aujourd’hui récusées par les révisionnistes de tous bords / Ceux qui se sont spécialisés dans l’approche objective du sous-signifié des tirets ponctuant la poésie de l’immense Dickinson / Celui qui estime qu’après le salubre nettoyage de la déconstruction plus rien de signifiant ne se manifeste même en termes postmodernes à l’exception éventuelle de la génétique textuelle purement matérialiste / Celle dont le fonds de commerce était le Nouveau Roman jusqu’à sa prise de conscience du caractère crypto-réactionnaire de cette école au sens archaïque dont elle a entrepris de casser les concepts dans ses aphorismes complètement rebelles / Ceux qui ont reconnu la relativité des choses surdéterminant la portée des mots déjà plus ou moins pipés à la base vus qu’il sont imposés de haut en bas - et ça jeunes gens fera l’objet de mon prochain séminaire sur la décolonisation du langage et ses dégâts collatéraux dans les zones à risques, etc.

Celui qui se prétend battant et qui est juste cloche / Celle qui se dit la vamp du virtuel / Ceux qui voudraient vouloir s’ils pouvaient pouvoir / Celui qui dit à son miroir : à présent mon petit René tu vas déchirer / Celle qui mise tout sur sa beauté intérieure / Ceux qui ont renoncé faute de mieux / Celui qui dit vivre à cent à l’heure à Janine qui opine / Celle qui attend d’Alphonse qu’il se défonce / Ceux qui osent l’excès pour en jeter aux petits rats de l’Opéra / Celui qui intitule son premier sonnet Premier Sonnet et cherche à le publier sous pseudo dans une revue confidentielle de qualité attentive à ceux qui débutent / Celle qui demande à l’influenceur connu comment faire pour se faire reconnaître des followers même méconnus / Ceux qui affirment que le succès ne les attire pas mais leur cousine Josyane attachée de presse aux éditions du Brochet leur objecte : et pourquoi pas ? / Celui qui menace ses lectrices de disparaître et ça va le faire tu verras / Celle qui soutient la thèse selon laquelle la renaissance de Baudelaire date de juste après sa mort comme il l’avait prévu dans une lettre à un collègue qu’elle se propose de citer par ailleurs aux experts / Ceux qui ont si peu d’estime de soi qu’ils le reconnaissent en petit comité / Celui qui était poids moyen avant sa transition / Celle qui se repent puis se reprend / Ceux qui prennent conscience de leurs limites genre Einstein au pied du mur de Planck, etc.

Dessin à la plume: Louis Soutter

Des écrivains voyageurs aux voyageurs-écrivants.

Il n’est pas, me semble-t-il, de véritable premier voyage qui ne s’ancre dans la première enfance, je veux dire : dans l’odieux emmaillotement de la première enfance et dans son immobilité forcée, dans la première impatience de l’enfance et son premier trépignement après son premier cri, dans les premiers regards effarés de la prime enfance sur tous ces murs et tous ces yeux et toutes ces serrures, dans le premier effroi de l’enfance qui vous a fourré dans ce corps et dans ces couches et dans ces entrelacs de bras et de barreaux de prison, dont il faut absolument s’arracher.

La première enfance, il faut bien le dire, est tellement contraignante qu’elle appelle immédiatement au voyage. On ne peut rester là. On droit partir, on doit se casser, on n’en peut plus : de l’air ! Cependant pour l’instant – la vie est dure, mais c’est comme ça -, on ne peut aller nulle part ailleurs, sinon par l’imagination, et même cela sera pour plus tard.

Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés.

Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés.

Pascal Quignard n’est pas vraiment ce qu’on peut dire un écrivain du voyage, mais on voyage beaucoup, à travers ses livres, dans les mots qu’il ne cesse de sonder pour en dire mieux le transit. Ainsi écrit-il à propos de la prime enfance : « Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu.Tout destin humain est : l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »

Ensuite l’enfant se fait au monde, comme on dit. L’enfant s’acclimate et s’habitue. L’enfant s’avachit, en tout cas en apparence. L’enfant déchoit-il ? Minute ! Car l’enfant entend aussi des contes et commence bientôt à lire, et c’est alors un nouvel appel d’air et le possible sursaut du voyage, d’abord imaginaire, avec les livres et par les oncles.

Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.

Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.

Par les oncles l’enfant apprend qu’il y a des pirates en Malaisie et des mines à Sonora, les noms des oncles et des tantes diffusent une première magie que les livres prolongent les jours de pluie ou sous la lampe. L’enfant lit ainsi : « Le thé des caravanes existe », et le monde existe autour de lui. Puis l’enfant se cabre et se busque en adolescent farouche et lit alors : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèce de princes nomades », et l’enfant se reconnaît évidemment et le voyage n’en finira plus désormais, il reçoit d’un de ses oncles Vol à voile de Cendrars et bientôt Bourlinguer et plus tard Moravagine et voici ce qu’il lit à douze ou quinze ans : «Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. » Ces mots précis, ces mots comme des musiques et des sculptures, ces mots comme du cinéma ont marqué la pâte tendre de l’enfance et de l’adolescence, dont tous les voyages découleront ensuite plus ou moins.

De fait les mots précis des poètes, et je pense maintenant à Nicolas Bouvier, en disent plus que les récits plus ou moins ressassés, voire éventés, des oncles voyageurs, comme on verra que les écrivains qui voyagent en disent plus, dans le précis et le durable, des voyageurs qui écrivent, avec de notables exceptions.

Lina Bögli en est une. Avant Nicolas Bouvier, mais sans l’intention poétique de celui-ci, Lina Bögli incarne une curiosité voyageuse assez typiquement helvétique, avec une façon de capter et de restituer ses observations, frottées de bon naturel, qui rappelle immédiatement Ma vie de Thomas Platter, le candide chevrier des hauts gazons devenu grand humaniste de la Renaissance européenne, Le pauvre homme du Toggenburg d’Uli Bräker, l’érudit paysan traducteur de Shakespeare, ou encore les merveilleuses lettres de voyage de Thierry Vernet, constituant un pendant foisonnant et primesautier de L’Usage du monde.

D’aucuns tendent à penser, peut-être par rejet de toute une mode actuelle des « étonnants voyageurs » devenue fonds de commerce, que, de la littérature du voyage, il n’y a de bon précisément que LA littérature, à savoir : les œuvre surfines d’écrivains surfins, stylistes parfaits, dont Nicolas Bouvier serait l’un des maîtres. Mais cette distinction ne tiendrait pas longtemps. Elle ne tiendrait même pas longtemps à comparer la prose étincelante de L’Usage du monde ou du Poisson-scorpion et certains récits de voyage de Bouvier, d’un éclat et d’une densité moindres. Il y a, de toute évidence, un incomparable joaillier chez Nicolas Bouvier, mais le grappilleur compte aussi, et la lecture de sa correspondance avec Thierry Vernet, loin de ternir son image, ne laissera au contraire de l’enrichir et de mieux montrer aussi l’entier du voyage, en deça et au-delà de la seule joaillerie. De la même façon, l’on pourrait distinguer chez un Cendrars ou un Charles-Albert Cingria, autre poète itinérant, les composantes du joaillier taillant, polissant et sertissant les mots comme des bijoux, et celles du grappilleur plus débonnaire. Mais revenons, un instant, à notre charmant tendron.

À trente ans, en 1892, craignant de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’emploie à Cracovie, l’institutrice Lina Bögli décide d’accomplir un tour du monde dont elle fixe la durée à une dizaine d’années : « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi, donc je pars ! »

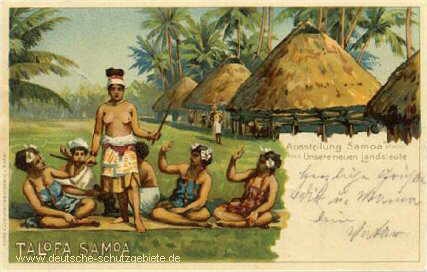

Embaquée à brindisi à bord du bateau Vorwärts (En avant !, dont elle se rappelle que ce fut la devise de l’explorateur Nansen), la jeune femme, petite provinciale encore farouche, va gagner Colombo par Aden (« trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants »…), avant de pousser jusqu’en Australie où elle s’installera plusieurs années à Sydney, toute dévouée aux variantes diverses de la jeune fille mondiale. Or, tout au long de son périple, Lina Bögli écrit à son amie Lisa des lettres épatantes d’ingénuité malicieuse et de franchise, mais aussi de précision réaliste dans ses observations, dont le ton et la sagacité pourraient être d’un Candide curieux de notre temps ou d’un Huron en jupon. Il y a chez elle en effet du petit reporter, qui soumettra tel vieux Maori cannibale à l’interview et se rendra chez les Mormons polygames de l’Utah en s’inquiétant d’abord de leur mœurs, avant de reconnaître les agréments inattendus de leurs arrangements. Et quant à la vraie douceur de vivre, notre probable vierge la découvrira aux îles Samoa où tel bel indigène la tentera bel et bien de s’installer en ce paradis avant de la faire se récrier : « Hélas, j’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment ! ».

Le récit épistolaire de Lina Bögli n’est à vrai dire ni d’un joaillier ni d’un grappilleur, mais il n’en participe pas moins d’une lecture de monde à la fois limpide et cousue de préjugés bientôt remis en question, typique en somme de l’approche du touriste contemporain le mieux intentionné, le moins prédateur, le plus sincèrement intéressé par le monde et les gens. Il est émouvant, ainsi, de la voir compatir, en Helvète démocrate, avec les Hawaïens humiliés par l’annexion américaine, et plus touchant encore de la voir bouleversée par l’arrivée des émigrants européens à New York, comme si cet exode exprimait toute la misère du Vieux Monde.

Maints écrivains voyageurs sont plus brillants qu’elle, maints voyageurs-écrivants ont plus de choses à raconter, mais Lina Bögli nous ramène à une sorte d’enfance du voyage qui nous rappelle Tintin, Robinson ou les jeunes gens entreprenants de mark Twain ou de Jacl London, avec une fraîcheur, une capacité d’émerveillement, mais aussi d’indignation, que nous retrouvons également dans les lettres de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet en leur jeunesse impatiente de s’arracher à l’emmaillottement calviniste et bourgeois de leurs familles.

À la fin de son tour du monde, fatiguée mais contente, retrouvant la vieille Europe et Cracovie dix ans après son départ, ponctuelle comme un coucou suisse, Lina Bögli formule cette humble conclusion pleine de reconnaissance : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrance et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est arrivé ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ou insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire. »

Et tel pourrait être, aussi, le bilan d’un bon usage du monde, aussi légitime en somme que celui des joailliers ou des grappilleurs de la littérature voyageuse.

Nicolas Bouvier, maître joaillier s’il en fut, n’est pas pour autant, non plus, l’artisan suprême de la poésie du voyage, évidemment incarnée par Dante Alighieri dont la Commedia représente le périple initiatique par excellence, ressaisissant le parcours symbolique de l’homme en ce bas monde dans une langue à la fois fondatrice et de radieuse portée, bonnement universelle.

Or, au vingtième chant du Paradis, Dante trouve une image adaptée au démaillottement du mondial poupon cousu dans sa camisole de force, exprimant le plaisir divin d’être au monde dans la pureté du soir : « Comme l’alouette qui s’élance dans l’air / chantant d’abord, et puis se tait, contente de la dernière douceur qui la comble, elle me sembla l’image de l’empreinte/ du plaisir éternel, au désir de qui /toute chose devient ce qu’elle est… »

Pascal Quignard. La Barque silencieuse. Seuil, 2009.

Lina Bögli. En avant ! Bernard Campicjhe, postface de JLK, 2007.

Thomas Platter. Ma vie. L’Age d’homme, Poche suisse no 20. 1982.

Uli Bräker, Le pauvre homme du Tiggenbourg. L’Age d’homme. Poche suisse, 1995.

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Correspondance 1945-1964. Zoé.

Dante, La Divine comédie. Texte bilingue, traduit par Jacqueline Risset. GF Flammarion, 1992.

À propos de L’Évangile du rien, anthologie de Pierre Gripari

À propos de L’Évangile du rien, anthologie de Pierre Gripari

Pierre Gripari rêvait depuis longtemps d’écrire ce livre, qui n’est cependant pas de lui… De fait, L’Évangile du rien rassemble des fragments de grands textes littéraire de tous les temps est de toutes les cultures, choisis en fonction de leur apport à un certaine sagesse désespéré, qu’on pourrait qualifier aussi de mystique sans Dieu.

À en croire Pierre Gripari, « la Vérité c’est d’abord le Désespoir ». Ce n’est pas aux portes de l’enfer ainsi que nous y invite Dante, qu’il faut laisser toute espérance, mais devant celle de la sagesse, car « le sage est celui qui apprend à vivre, et à bien vivre, ici et maintenant, dans cet univers et non dans un autre», respectueux des deux vertus cardinales que sont « le refus de croire, et le refus d’espérer ».

Au commencement fut le scandale, pour l’homme, seul animal conscient de cela, de se découvrir mortel, ce dont se fond écho, dans la première partie de l’ouvrage intitulée La question du malheur est posée,quatre morceaux brefs empruntés à Hérodote, àune chanson babylonienne d’une étonnante fraîcheur, au Livre de Job, et à Macbeth.

À partir de cette expérience primordiale du tragique de la condition humaine, chacun va s’efforcer de répondre en son âme et conscience et selon ses fibres – « sa tripe », dirait Gripari – à la question de savoir « comment vivre ».

Il y a d’abord celui qui ne voit en l’existence qu’un cadeau empoisonné, une sale farce, Pour ne pas dire une sombre trappe, et qui trouve le néant préférable finalement à l’affreuse vie.

Telle n’est certes pas l’attitudes du sage ou du mystique, même négatif, mais du moins faut-il se garder de mépriser ce dégoût d’exister, propre aux hommes de tous les temps, ainsi que l’illustre la deuxième partie de l’ouvrage, réservé aux Amoureux du néant, et où voisinent un texte égyptien de toute beauté datant du troisième millénaire avant Jésus-Christ, un extrait du Second Faust de Goethe et l’admirable À moi-mêmede Leopardi, la fameuse strophe du Silence d’Alfred de Vigny est un passage des Démonsde Dostoïevski - où il est question du suicide philosophique vu par l’ingénieur Kirilov - , un fragment de La Nauséede Sartre et le testament en noir de l’humoriste Chaval, notamment.

À celui qui a choisi de vivre, même désillusionné, s’offrent alors deux voies : celle de l’abstention, et celle de l’engagement.

La première correspond à un raisonnement tout simple, consistant à se préserver de toute souffrance inutile, la réalité et les hommes étant ce qu’elles sont. « Cette attitude et noble chez les natures nobles, commente Gripari, vulgaire chez les gens vulgaires. Elle est basse où elle est héroïque. Elle est, suivant les caractères, dure ou sentimentale, souriante et indulgente ou, au contraire méprisante, agressive».

Sans s’arrête aux présocratiques, qu’il eût sans doute u inclure dans son anthologie, l’auteur réunit, à l’enseigne de Ceux qui s’abstiennent, des extraits de L’Apologie de Socrate,de la Lttre à Ménécie d’Epicure - chez lequel il se plaide d’ailleurs à saluer la sagesse « toute nue, sans aucun mélange de dogmes religieux, d’humanisme sentimental ou de préoccupations idéologique, chimiquement pure, si l’on ose dire », du Manueld’Épictète et de sentences des soufis, pour finir par quatre fables de La Fontaine.

Si la doctrine de l’abstention peut séduire, force eet pourtant de reconnaître qu’elle ne prend en compte ni les incessantes transformations du monde, ni ce qu’il y a tout de même excitant dans les activités de l’homme. D’où la nécessité de trouver, pour Ceux qui luttent, « une formule qui concilie l’hygiène mentale d’un Epicure avec le besoin de réalisation qui fait partie de la nature humaine ».

Et ce sont enfin, fort différentes les unes des autres, mais accordées au même bon sens réaliste de L’Évangile du rien(pour l’auteure duquel l’homme « n’est pas gentil » non plus que l’Histoire mais qui affirme néanmoins que « nous en sommes pourtant de cette race et de ce monde ») des citations de règles et autres relevés d’observation se rapportant à la façon de se comporter dans le monde tirés de Lao-Tseu et de L’Ecclésiaste, de Marc-Aurèle est de Jean-Paul Richter, de Staline (eh oui : quatre lois de la dialectique dont, philosophiquement Gripari enregistre le bien-fondé), de Nietzsche est de Kipling (une nouvelle excellente version du poème If...) ou de Montherlant, entre autres.

À relever enfin que le présent recueil ne réserve pas aux lecteurs que la découverte de superbes morceaux choisis émerveiller par leur qualité littéraire avant que de faire réfléchir, mais également une suite de gloses de haute tenue où nous retrouvons Pierre Gripari tel qu’en lui-même, avec son sens de la clarification et sa remarquable capacité de synthèse, sa verve et son franc-parler – sa parfaite sincérité de pessimiste radieux.

Editions L’Âge d’Homme, 1980.

En relisant l’Exégèse des lieux communs

Avec la même sainte fureur que Pascal en mettait à vitupérer les athées, Léon Bloy s’en prend à celui qui lui semble incarner par excellence l’avatar contemporain du mort spirituel: ce Bourgeois représentant à ses yeux “l’homme qui ne fait aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité, un seul jour, par le besoin de comprendre quoi que ce soit”.Encore l’athée de Pascal pensait-il. Tandis que le Bourgeois selon Bloy se contente de répéter quelques formules lui tenant lieu de sagessse.mLe langage de l’athée est sans équivoque. Je ne crois pas en votre Dieu, déclare ce contempteur de la foi et des cultes, ce ne sont là que fables et simagrées. Point n’est besoin de ruser avec lui, sinon par devoir de le convaincre “pour son bien”, et Pascal l’eût exhorté de la même charitable non moins qu’inflexible façon s’il s’était appelé Bertrand Russell ou Jean-Paul Sartre.Mais comment parler au Bourgeois ? Comment se faire seulement entendre de ce juste auquel son formulaire donne réponse à tout ? L’athée de Pascal était encore une individualité, et nous dénombrons autant de formes d’athéismes qu’il y a d’athées. En revanche, on dirait qu’il n’y a personne derrière l’écran que forme le langage du Bourgeois, où grouille cependant une multitude anonyme, confondue dans le même culte du stéréotype.L’athée de Pascal disait encore “je pense que...”, tandis que le Bourgeois selon Bloy se borne à répéter qu’”à ce qu’on dit...”

La lecture de Léon Bloy ne cesse de me partager. Tantôt je lui donne pleinement raison, passant sur son absolutisme et sa sainte fureur, tantôt aussi je me sens me cabrer contre sa façon de s’en prendre à la vie même. Je sais bien qu’il s’inscrit dans la lignée du christianisme le plus radical, mais celui-ci naboutit-il pas à une forme de nihihlisme ? Et n’y aurait- pas du pharisaïsme dans cet acharnement de Pur, ainsi que le pensait le tranquille agnostique Léautaud, à vrai dire le contraire d'un Bourgeois ?

Bloy se justifie de tout porter à l’extrême au nom de l’Absolu: “Dans l’Absolu, il ne peut y avoir d’exagération”, écrit-il dans son “et, dans l’Art qui est la recherche de l’Absolu, il n’y en a pas davantage”. A l’inverse, le Bourgeois constate que “rien n’est absolu”, et tout est dit de sa philosophie à la petite semaine et de la délimitation de son royaume du relatif, à savoir qu’“on est ce qu’on est”. Or cette feinte humilité n’est que le voile trompeur d’une massive arrogance. De fait, cet accroupissement résigné camoufle le grand refus du Bourgeois de se poser la moindre question, et par exemple celle de son origine ou de ses fins. Par voie de conséquence, “toutes les identités succombent”, souligne Léon Bloy, étant entendu que le hasard seul nous a faits ce que nous sommes, et nullement uniques ou irremplaçables, mais fils de notaire ou de marchande de nouilles comme nous eussions pu naître pieuvre ou punaise.Dès lors, foin d’interrogations oiseuses et qu’on se borne, au lieu de “chercher midi à quatorze heures”, à “faire son trou”. Tel étant le fondement du credo du Bourgeois, dont le premier article recensé par Bloy est que “Dieu n’en demande pas tant”.

Vers les nouveaux lieux communs

Désormais tout un chacun vomit le Bourgeois: tel est le nouveau lieu commun qui annonce l’homme de la Modernité.Le Bourgeois du début du siècle incarnait par excellence le philistin. Même s’il se disait parfois “poète à ses heures”, il se moquait au fond des arts et de la littérature, à l’exclusion des feuilletons boursiers ou légers.En revanche, l’homme nouveau se déclare par avance tout acquis à la cause du poète maudit. Autant le Bourgeois regimbait devant toute forme de nouveauté, autant l’homme de la Modernité la renifle voluptueusement. Matérialiste à tout crin, le Bourgeois chantait des hymnes aux biens de ce monde, tandis que l’homme de la Modernité, quoique connaissant l’adresse des meilleurs traiteurs, se répand volontiers en lacérantes litanies contre le bien-être. Le Bourgeois ne rougissait pas de proclamer qu’on ne peut pas vivre sans argent”, tandis que l’homme de la Modernité se dit le frère des pauvres et le rappelle à tout moment en signant force manifestes surabondant en nouveaux lieux communs dont Jacques Ellul a relancé l’exégèse...

Léon Bloy, Exégèse des lieux communs. Rivages Poche.

Jacques Ellul. Exégèse des nouveaux lieux communs. Calmann-Lévy.

Portrait de Léon Bloy, par Marc-Edouard Nabe.

Un épatant petit livre de Claude Duneton

« A l’âge où la raison m’accable, pour être devenu un homme dont le poil est gris, il arrive, dans mes rêves, que je caresse des chiens morts », écrit ClaudeDuneton au terme de ce petit livre d’amour vache où, dans la foulée dératée d’une chienne aussi mal coiffée que dressée à la diable, se presse une enfance de souvenirs en troupe débridée, au temps du Maréchal nous voilà.

Elle s’appelait Rita, une chienne qui était « du scandale à l’état pur », en tout cas au juger de la mère qui s’impatientait qu’on lui fît la peau, Rita se trouvant infoutue de servir à quoi que ce fût et rappelant par sa seule présence, à ladite mère, le péché originel d’avoir coûté la vie à la petite Mimiss, sa chienne à elle « bête comme ses pieds » qu’on lui avait offerte à Paris et point faite pour la dure vie de campagne, qu’un homme révolvérisa pour faire place à Rita qu’il offrait à la famille.

Or le père ne fit jamais la peau de Rita, qui avait le fait de tuer en horreur depuis Verdun, et ce fut à l’unique enfant de le faire des chiots de Rita, une portée après l’autre, « han » contre le mur pour les assommer, puis à la rivière, avec la seule consolation que « ces petits aveugles n’avaient rien vu de leur destin ».

On pense à La Belle Lurette d’Henri Calet, en plus succinct mais en aussi vrai de ton et de son, à la lecture de ce livre à la fois dur et doux, évoquant une époque noire et une enfance de « blessé profond », entre des parents se blessant l’un l’autre à proportion des duretés de la vie paysanne exaltée par le Maréchal (le fameux Retour à la Terre) et subie à contrecoeur par le père pour qui « les travaux, les entraves, les bêtes à soigner, les foins, les agnelages, les semailles, les crève-corps, n’arrêtaient jamais ». Cela étant précisé: « Pétain était aimé surtout par les paysans rassurants, ceux qui marchent encore gravement dans les pâturages sous la lune avec leurs sabots ferrés, dans les livres de l’école ».

Or Claude Duneton, berger de mots avant l’heure, apprend à son corps défendant ce qui distingue les choses de la vie et celles des livres, mais c’est avec autant de tendresse que d’exactitude mordante et de bonheurs d’écriture qu’il retrace ces chiennes d’années Rita…

Claude Duneton. La chienne de ma vie. Buchet-Chastel, 74p.

Académinable. - Se dit, chez les gens de lettres envieux ou non conformistes, de tout candidat à l'Académie.

Ambiglu. - Substance physiopsychique indéfinissable, dont on ne saurait établir le genre non plus que la fonction, qui explique cependant certain état, ou qualité d'indétermination chez le sujet. "Où en est Dominique ? Va-t-il (elle) enfin se décider entre la jupe et le pantalon, ou marinera-t-il (elle) encore longtemps dans cette espèce d'ambigu ?

Amorosité. - Etat de prostration lancinante que connaissent les jeunes gens en proie au malheur d'aimer.

Amouroir. – Maison de retraite destinée aux séducteurs décatis et aux courtisanes chenues.

Anarchevêque. – Dignitaire ecclésiastique prônant la libération sexuelle dans les couvents et les jardins d’enfants, l’abolition des dogmes et l’hostie à la mescaline.

Barthouse. – Partie fine rassemblant de jeunes sémiologues et de vieux lotophages. Par extension: sauterie durant laquelle des individus des trois sexes échangent force propos sémiorotiques en toute alacrité ludique.

Bigotoir. - Lieu clos dans lequel on entreprend de déligoter une dame des liens trop étroits de sa bégueulerie.

Biseauter. - Embrasser, dans la langue du Moyen Âge. "Sa gente Dame étant de glace, il la biseauta".

Boudisme. – Religion faite de bouderie et de quiétisme, où se sont réfugiés certains chrétiens déçus de leur Eglise.

Bourdieusard. – Variété germanopratine et / ou provinciale du bondieusard, également signalée dans les universités d’Amérique du Nord et du Japon urbain.

Chalumette. - Bergère pleine de grâce.

Chaordre. - Etat dans lequel s'est trouvé le monde après que la première paire humaine eut fauté "Les événements ne sont jamais absolus, leurs résultats dépendent entièrement des individus. Le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, pour les faibles un abîme. Tantôt nous nous croyons au ciel, et tantôt en enfer. En réalité, nous sommes en plein chaordre." (Joseph de Maistre in Rien n'est à sa place)

Chômerie. - Situation sociale endémique et perdurante de chômage et de mômerie.

Confessoir. - Antichambre où les dames se déshabillent et se rhabillent avant et après la confessée.

Courtoiseau. - Jeune gandin gourmé qui s'essaie à la séduction: "Où sont les gentils damoiseaux ?/ Gente saillies et joie passées / Plus ne voit -on que courtoiseaux / Enflant paroles compassées".

Crédole. - À la fois créole et crédule. "Toutes les femmes ont un charme spécial et particulier qui leur convient en propre. Pour Mahaut d'Orgel, c'est le charme crédole". (Raymond Radiguet)

Crédulerie. - "L'oisiveté de certains peuples n'a d'égale que leur crédulerie". (Guizot, Le Protestantisme en Navarre)

Crinoline (sainte). - Aux jours de sainte Crinoline, les femmes, entraînées dans un tourbillon de plaisirs, vont de bal en bal et de souper en souper, vivant vite,ne restant jamais chez elles, se donnant beaucoup. Hélas, quand la fête est finie, peu d'entre elles ont l'art de bien vieillir, cet art exquis d'achever de vivre à la façon des damnes de jadis qui, sages enfin, mais toujours coquettes, abritaient pieusement, sous la dentelle, les débris de leur beauté fanée et souriaient, doucement souriaient à la jeunesse dans laquelle elles retrouvaient les figures de leurs souvenirs.

Croulettes (patins à) .- Escarpins munis de talons à ressorts et dispositif roulant, qui accélèrent les successions en régime monarchique.

Dandillero. – Jeune élégant de naissance bourgeoise, très soucieux de sa chère personne et poussant néanmoins le raffinement pervers jusqu’à faire croire, dans les salons où il fréquente, que rien ne lui importe tant que le sort des damnés de la terre.

Dégauche. - Excès pendable dans la déliquescence égalitaire. Saturnales vérolutionnaires. "Le grand plaisir du dégauché est d'entraîner dans la dégauche" (André Gide, Mes Autocritiques, encore inédit).

Démophilie. - Maladie de langueur qui atteint les principautés exsangues.

Égalitière. - Couche de paille grossière destinées aux joncherie de l'intelligentsia dégauchée.

Érotaille. - Libidinage prolongé, confinant au métier. "Monsieur vécut dans l'érotaille et mourut dans le cognac". (Saint-Simon, Mémoires apocryphes)

Freudaine. – Ecart de conduite d’un genre à la fois ancillaire et scabreux, quoique sans conséquence connue.

Frisqueton. - Archaïque. N'est plus usité que dans la locution: prendre un frisqueton. Chez les dames de l'entourage des reines: s'enrhumer en prenant son plaisir sur de la neige, ce qu'on appelle de nos jours un chaud-froid. "Le vieux Duc d'Alençon, averti de ce que sa femme s'estoit amourachée d'un postillon, feignit de se faire conduire aux eaux pour s'en retourner sitôt après et la surprendre. Mais elle,le devinant, s'en alla aux champs avec son amy au risque de prendre un frisquet on". (Le Nonaméron, scènes de la vie des provinces).

Funébricité. - Lubricité inspirée par le voisinage des tombeaux.

Funérailler. - Brocarder aux services funéraires.

Gobiner. - Cultiver les différences, les inégalités, les cloisonnements; redresse les barrières de classes et de races.

Groupustule. - Cellule pathogène du tissu social à laquelle est imputable partie du processus vérolutionnaire. Par extension: symptôme inflammatoire et purulent qui apparaît à la surface des sujets atteints de vérolution.

Happy Fuel. – Appellation dont s’affublent les parvenus de l’or noir. « L’arrogance des ces happy fuel nous fait sourire de commisération, nous autres, quand la véritable aristocratie ne se chauffe qu’à l’antique bûche ». (Mémoires de Monsieur du Foyer).

Informer. - Rendre les populations informes et leur ôter toute jugeote personnelle par contamination massive de l'opinion.

Kafkan. – Grand manteau d’ombre.

Lacancaner. - Se dit d'une façon de clabauder en termes à la fois précieux et obscurs, dans les milieux où se distille le snobisme intellectuel.

Laitudiant. - Variété de légume qui pullule sans croître dans les démocraties avachies par le bien-être.

Lapidonder. - Redoubler de lapidité. ""En lisant les Philippiques, le roi de Macédoine disait à ses courtisans que ses cailloux l'auront fait lapidonder" (Plutarque)

Larmiller. - Garder les yeux humides afin d'en obtenir plus d'éclat séducteur. "Elle (la Reine) larmillait à tout ce qu'on lui disait, s'attachant le monde par ce procédé-là". (Perrault)

Léninifier. – Endormir par de belles paroles. Dorer la pilule. Faire passer les lendemains qui déchantent pour des lanternes vénitiennes, etc.

Luthernaire. - Lucarne si étroite qu'elle ne permet pas même de deviner la couleur diu ciel. "L'Eglise réformée, outre qu'elle doit s'élever sur une roche aride et darder vers les cieux un clocher tout sec de l'allure d'une trique, sans le moindre ornement, n'aura la toiture percée que de luthernaires afin que les fidèles s'exercent à distinguer le Bien du Mal dans la ténèbre. (Calvin, De l'esprit de clocher).

Orgastule. - Cellule très rembourrée dedans quoi se laissent volontiers enfermer gentes dames et damoiseaux, tourbe rurale et patriciat tout emmêlés. "Jouxte la rivière estoit le beau jardin de plaisance; au milieu d'icelluy le beau labyrinthe et l'orgastule". (Rabelais, Comment estoit le le manoir des Thélémites)

Pierrlotter: - Grelotter sur des mers inconnues.

Pieuvrer. - 1) Violer après avoir ligoté solidement les quatre membre de la victime. "L'attirance des contraires entre si fort dans l'esprit humain qu'il n'est pas une femme, menue et gracile, qui ne rêve de pieuvrer un Hercule". (La Bruyère).

2) Sucer les pendus. "Pie III créa l'ordre religieux des filles de la Pie Oeuvre, chargées de consoler les condamnés, mais cet ordre tomba dans les relâchements que vous savez, dont nous vient le verbe pieuvrer". (Furetière)

Pinochet. - Sorte de petit hochet en forme d'épingle grâce auquel l'empereur Domitien torturait ses esclaves.

Pompoiseux. - Pompier dans le genre vaniteux, à un degré qui navre l'honnête homme. "Pour donner une idée du ton pompoiseux du prince de Kaunitz sans cesse en galanterie envers lui-même, il dit un jour à un Russe que je lui présentai: - Je vous conseille d'acheter mon portrait, Monsieur, parce que dans votre pays on sera bien aise de connaître la figure admirable d'un homme qui sait tout, s'entend à tout." (Prince de Ligne, Fragments)

Pontifidence. - Défiance particulière à la cour de Rome.

Pornicieux. - "Le Bienheureux Julien, celui-là même qui souffrit le martyre parmi les onze mille vierges, ne haïssait rien tant que les arguments pornicieux". (Voragine, La Légende dorée)

Pornoir. - Vêtement d'intérieur ajusté, ordinairement de velours noir et brodé des scènes suggestives, parfois aussi ajouré en de surprenants endroits. "Elle était coiffée à la garçonne et vêtue d'un pornoir. Deux caméristes tenues en laisse par un nègre lui suçaient les doigts pour les effiler, et ses regards alanguis tournaient autour d'un vase imité de la Grèce antique". (Elémir Bourges, Venise toxique)

Prince-sans-rire. – Monarque souriant en permanence lors même qu’il se distingue par la rigueur souveraine de sa justice et de son gouvernement. Jules Renard, dans son Journal, donne un exemple démocratique de certaine mesure typiquement prince-sans-rire : « Au moment où le condamné a la tête dans la guillotine, il devrait y avoir un silence avant que le couteau ne tombe. Un garde républicain sortirait des rangs et remettrait au bourreau une enveloppe et celui-ci dirait au condamné : « C’est ta grâce » ! » Et il ferait tomber le couteau. Ainsi le condamné mourrait dans la joie ».

Puteau. – Adolescent vierge encore, en lequel sommeille un gigolo.

Putine. - "Oui, répondit Julie, avec cette grâce putine qui ne la quittait point". (Marcel Schwob, Julie jolie)

Rococotte. - Courtisane aux atours tarabiscotés, et posant à la sainte flagellée de bonbonnière, qui se rencontre parfois, encore, dans certains salons de thé de province et, à l'étrat de représentation idéale, sur la jaquette des romans à l'eau de rose se distillant dans les kiosques du Levant.

Sartrose. – Dégénérescence des articulations cérébrales de l’entendement diurne.

Sauciologie (ou sotciologie). - Procédé de réduction culinaire des conflits sociaux.

Sensuline. - Médicament qui fait palpiter les coeurs et s'animer les sens

Sodomythe. – Théorie nouvelle selon laquelle l’homoparentalité masculine serait une résurgence naturelle des pratiques arcadiennes décrites dans les mémoires perdus du Béotarque Epaminondas.

Stucre. - Variété de stupre dans sa version édulcorée.

Suceau, sucelle. – Jeunes gens qui ont encore un peu d’innocence.

Théophobe. - "Elle était à ce point théophobe que de gros boutons verts lui venaient au nez si quelqu'un, devant elle, en arrivait à parler de la Vierge, voire de l'Enfant", (Marquis de Sade)

Torticoler. Séduire par des oeillades répétées quelque belle fidèle se trouvant derrière soi à l'office religieux. Torticoler ne doit être confondu en aucun cas avec le verbe torticuler, qui proprement signifie forniculer à l'instar de la tortue. Ainsi dira-t-on qu'Octave voulait torticuler, et non torticoler en compagnie de Cléopâtre, sans quoi sa mort ne ferait point sens.

Turchidée. - Nom vulgaire de la Vanilla vallaca, petite fleur originaire de Transylvanie. La manière dont les pétales de la turchidée s'écartèlent sur sa tige rappelle les supplices infligés aux Infidèles par Baldus Dracula, grand Hospodar de Valachie.

Tyranarchie. - Mode de gouvernement qui consiste à tout balayer d'autorité. Après leur séjour en Macédoine, les janissaires acquis à la tyranarchie firent de Constantinople une salade.

Tolérance. – « Nous n’aimons rien de ce qui est rance ». (Monsieur de Rancé, confidences inédites).

Urbanité. - "Il y a deux formes d'urbanité: celle qui creuse les distances et celle qui les diminue" (Ninon de l'Enclos).

Valliconne. - Antonyme de monticule. Petit vallon aux ombrages imprégnés d'humidité.

Ventripotence. - Gibet tout spécialement dévolu à la pendaison des ventripotentats.

Vérolution. - Maladie honteuse affectant les sociétés. "Les meurtres juridiques, les entreprises hasardées, les choix extravagants, et surtout les guerres civiles fondées sur l'envie d'un chacun sont éminemment l'apanage des vérolutions (Joseph de Maistre, Propos de table d'un réactionnaire savoyard).

Zanzibougre. - Athlète du libidinage à l'africaine.

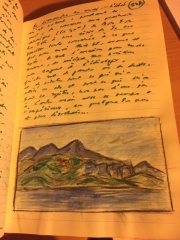

Image: Le billard de Bilbao, aquarelle de JLK.

Marcel Jouhandeau pour le meilleur

On ne pouvait imaginer plus belle et bonne façon d’arracher l’œuvre de Marcel Jouhandeau à son purgatoire, un quart de siècle après la mort de ce très grand écrivain (1888-1979), qu’en publiant, en un volume, l’essentiel de l’immense chronique qu’il a consacrée, sous la forme de récits, de contes et de nouvelles, à la ville de Guéret dont il est natif et qui lui a inspiré une fresque provinciale extraordinairement vivante et savoureuse, où défilent quantité de personnages inoubliables, sous le regard mobile des trois avatars de l’auteur lui-même, à savoir Théophile dont le récit de la jeunesse inaugure le cycle, Juste Binche qui figure le Jouhandeau jeune homme et Monsieur Godeau en son aura sulfureuse de mystique pas très orthodoxe.

Pas loin du Jules Renard aux champs des Frères farouches, en beaucoup plus ample par son spectre d’observation, et proche aussi d’un Marcel Aymé peignant les familles franc-comtoises, le Marcel Jouhandeau de Chaminadour ajoute, à ces regards naturalistes de sceptiques peu portés sur la religion et ses dramaturgies, un sens du tragique et une passion des vices et des vertus qui le rapprocheraient plutôt des inépuisables curiosités proustiennes, dans un rapport tout différent au Temps il est vrai. Mais il y a du paysan chez Jouhandeau le fils du boucher, autant qu’il y a du prêtre manqué chez le fils de sa mère bien aimante et brave (leur correspondance tenue pendant trois décennies et une merveille qui fut illustrée au théâtre par Marcel Maréchal, notamment), de l’humaniste citant Augustin dans le texte et du sybarite très porté sur le péché de chair (on l’imagine se flageller voluptueusement en sortant du bordel de garçons de Madame Made où il fréquentait) jusque tard dans sa vieillesse, tiraillée entre les vacheries de la terrible Elise, son acariâtre épouse, l’éducation de Marc son fils adoptif, ses élans de perpétuel amoureux et ses téléphones particuliers à Dieu et (moins souvent) à son Fils…

Le Jouhandeau de Chaminadour est le moins encombré de narcissisme et de démonstrations mystico-érotiques, qui lassent à la lecture des pléthoriques Journaliers et de maints autres livres où la confession tourne parfois à la complaisance en dépit de pages sublimes. Le Jouhandeau de Chaminadour est essentiellement conteur, moraliste « en situation », peintre de mœurs à la Saint-Simon de bourgade, chroniqueur aux ressources comiques rares en littérature française.

La présentation des 1534 pages de ce formidable volume est le fait de Richard Millet, qui s’en acquitte en sept fortes pages enthousiastes (lesquelles ne font pas l’économie d’un bémol lié à l’antisémitisme de l’écrivain et à son malheureux voyage en Allemagne nazie en compagnie d’autre idiots utiles) dont il faut citer ceci : « Chaminadour, c’est la vie spectrale et irradiée, il y a cent ans, d’une grise petite ville peuplée d’artisans, de fonctionnaires et de ruraux. Chaminadour est un « arbre de visages ». Un bouquet d’âmes pures, un roncier d’âmes damnées, un foisonnement de faits et gestes cocasses ou tragiques, éclatants, infâmes, arrachés au secret, des esprits traqués jusque dans leur ténèbre, et des noms par dizaines, à eux seuls déclencheurs de vérités autant que de rêverie : des noms souvent extraordinaires, à eux seuls des personnages et dont l’importance faisait qu’un Balzac pouvait passer toute une journée à courir dans Paris afin d’en trouver un qui sonnât juste ».

Quels noms alors ? Les Brinchanteau et les Pincengrain, Prudence Hautechaume et Tite-le-long, Monsieur et Madame Sarciret, Ximènès Malinjoude, les soeurs Eulalie et Barberine du Parricide imaginaire, Madeleine la taciturne du Journal du coiffeur, les Jéricho-Loreille enrichis par la guerre, j’en passe et de tant d’autres…

Et ceci encore de Richard Millet qui célèbre « l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre : une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’on brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle : une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible.

« Lire Jouhandeau, c’est entrer dans un chemin d’orties et de lis ; c’est aller de l’enfer au ciel et inversement, sourire et prendre en pitié ceux qui passent ou meurent dans cette comédie en réduction. Cest aussi accepter que le traique et la vérité sur soi puissent être saisi par le rire (…), le rire étant ici moins de l’humour ou un surcroît de grotesque qu’une manière de rendre les créatures à leur humanité (…) ».

Marcel Jouhandeau. Chaminadour. Edition établie par Antoine Jaccottet sous la direction de Richard Millet. Ce volume contient (1921-1961): La jeunesse de Théophile - Les Pincengrain - Les Térébinthe - Prudence Hautechaume - Ximénès Malinjoude - Le parricide imaginaire - Le journal du coiffeur - Tite-le-long - Binche-Ana - Chaminadour - Chaminadour II - Le saladier - L'arbre de visages - L'Oncle Henri - Les funérailles d'Adonis - Un monde (2e partie) Cocu, pendu et content (2e artie) - Descente aux enfers. Et encore: Vie et oeuvre, illustré de photographies et de pages des albums composés et légendés par Marcel Jouhandeau. Gallimard, collection Quarto, 1534p.

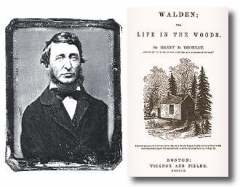

Thoreau le ronchon magnifique, dont on fête le bicentenaire alors que son Journal pléthorique « cartonne », est de nouveau tendance. Gourou (malgré lui) de la contre-culture américaine des années 60-70, Henry David Thoreau (1817-1862), alias « le philosophe dans les bois », pacifiste et prônant la résistance civile, individualiste, anti-raciste et écolo avant l’heure, fait figure de nouvelle star à l’heure du triomphant développement personnel. Libertaire comme moi ! s’exclame Michel Onfray, qui le récupère pour lui faire dire tout et son contraire. Jim Harrison et Annie Dillard l’ont fréquenté avec plus d’humilité et de réserve tendre, opposant la lenteur lucide de leur lecture à la précipitation et à la jactance.

Thoreau est le super-héros de la philosophie dans les bois. Ce n’est pas moi qui le claironne, mais Michel Onfray qui est lui-même le super-héros de la philo dans le bocage.

À en croire le grappilleur de la pensée pour tous, Thoreau était plus sympa avec les loutres qu’avec ses sœurs et frères humains, car il pensait comme un Indien. D’une façon à peu près analogue, Michel Onfray est plus sympa avec la culture indienne ou tzigane qu’avec vingt siècles de civilisation judéo-chrétienne, mais son rêve de prendre des leçons du castor ou du rossignol ne l’empêche pas d’être aussi pesamment sermonnant que Thoreau l’eût été si on l’avait trainé sur un plateau de télé, à quoi Michel Onfray -la chair est faible-, consent et plus souvent qu’à son tour.

Mais pourquoi donc associer les noms de Henry David Thoreau (qui ne se prononce pas comme Taureau ni comme Sorrow, mais un peu entre les deux) et de Michel Onfray ?

Pour la simple raison que celui-ci vient de consacrer son huitante-quatrième livre à celui-là, intitulé Vivre une vie philosophique et sous-intitulé Thoreau le sauvage, avec photo de Michel Onfray en couverture, posant modestement (!) dans un fouillis arboré évoquant une forêt de studio.

On a bien lu: huitante-quatre ouvrages au compteur du super-héros de la philosophie-pour-tous, distillée tous les lundis à l’université populaire de Caen devant plus de mille personnes, et rien d’étonnant alors que ce vulgarisateur stakhanoviste, prêcheur mégalo se posant en opposant démago du prêchi-prêcha, entonne son hymne à Thoreau sur une envolée à la gloire des grands hommes («tu en seras un, mon fils», espère-t-il sans doute que son papa ouvrier agricole lui murmure du haut de son nuage) et de la volonté de puissance, pour mieux célébrer ensuite l’humble bouleau qui fait son job et la preste alouette, le doux murmure du ruisseau sous la fougère et la désobéissance civile dans les allées du pouvoir.

Mode binaire et dégomme

«Vivre la philosophie» au lieu de lire platement Platon ou de citer Lao-tseu dans les cocktails ? On est pour ! Comme disait en effet Lao-tseu, il n’y a que les imbéciles qui citent Lao-tseu! Ainsi vous qui citez Deleuze pour faire bien, vous ne vivez pas la philosophie, tandis que moi, je vous enjoins de la vivre comme Thoreau la vivait, nous dit en somme Michel Onfray, mais qu’en est-il de sa crédibilité ?

«J’estime un philosophe dans la mesure où il est capable de donner un exemple», écrivait Nietzsche dans ses Considérations inactuelles, et c’est Onfray qui le cite en exergue de Vivre une vie philosophique. Or le même Onfray, à propos de Thoreau, affirme que «la corporation philosophante ne saurait apprécier un homme qui a écrit un jour que nous avions pléthore de professeurs de philosophie, mais nulle part des philosophes», tâchant ainsi de nous faire oublier qu’il est lui-même prof de philo, de même que ses anathèmes contre les médias ne l’empêchent pas de recourir à ceux-ci à tout moment.

Imagine-t-on le «philosophe dans les bois» se pointer chez Ruquier ? Et le nouvel apôtre de la décroissance et de la frugalité, inspiré par Thoreau, est-il conséquent lorsqu’il exige 2000 euros pour participer à une émission de télé ? Ah mais trêve de mesquinerie :qui le lui reprocherait, alors qu’il assure le show autant que les bateleurs qui l’invitent? En revanche, qui verra là l’exemple d’une vie philosophique à la Thoreau?

À vrai dire, le pire n’est pas dans ces contradictions, comme on en trouve chez tout un chacun, mais plutôt dans la façon systématique de Michel Onfray de dénigrer, voire d’exclure, selon le système binaire Bonus/Malus, tout ce qui déroge à sa simplification «libertaire». Bel exemple qui renvoie à la plaie des réseaux sociaux sur la distinction de ce qui est cool ou pas, du «bon bord» ou pas, émoticônes à l’appui.

Cette façon de dégommer, on la constate ainsi dans le pavé amphigourique de Cosmos, quand Michel Onfray exalte la merveilleuse culture tzigane, si proche de la nature et si «libertaire» sans le savoir, si cool en somme, au détriment de vingt siècle d’oppression judéo-chrétienne rabat-joie. De fait, le Dieu du judéo-christianisme est exclusivement «jaloux et vengeur, punisseur et méchant», selon Michel Onfray, tandis que «les Indiens les plus frustes savent beaucoup plus de choses que les philosophes européens les plus aguerris».

Il est certes vrai que Thoreau montrait une véritable passion pour la culture indienne, mais là encore Onfray déraille quand il conclut : « Thoreau invite donc à laisser tomber Platon & Aristote, Cicéron & Sénèque pour leur préférer ces antiquités indiennes », alors que le philosophe dans les bois célèbre à tout moment les bienfaits de la lecture, Anciens compris, avec la même attention qu’il voue à ses plants de «fiers haricots».

Jim Harrison et Annie Dillard, après Bob Dylan et les beatniks

Jim Harrison et Annie Dillard, après Bob Dylan et les beatniks

À ce propos, Jim Harrison, dans la chaleureuse préface de la traduction française de Walden, remarque que «ceux qui se réfugient dans le monde naturel croient malin d’endosser une panoplie anti-intellectuelle, une pose que Thoreau n’a jamais eu l’intention d’adopter. Pour lui, la vie de l’esprit était aussi naturelle qu’un arbre».

La lecture de Walden, chef-d’œuvre homologué de Thoreau, est souvent un bonheur primesautier, mais pas que. Plus précisément, il s’agit d’une sorte de montage de textes épars, retravaillés en sept versions successives, relevant à la fois de l’autobiographie et du carnet de naturaliste, de la méditation poétique et du commentaire social ou politique, dont les têtes de chapitres (Economie, Lire, Bruits, Solitude, Visiteurs, Le champ de haricots, Le village, Les lacs, Des lois plus élevées, Voisins animaux, etc.) annoncent la couleur.

La lecture de Walden, chef-d’œuvre homologué de Thoreau, est souvent un bonheur primesautier, mais pas que. Plus précisément, il s’agit d’une sorte de montage de textes épars, retravaillés en sept versions successives, relevant à la fois de l’autobiographie et du carnet de naturaliste, de la méditation poétique et du commentaire social ou politique, dont les têtes de chapitres (Economie, Lire, Bruits, Solitude, Visiteurs, Le champ de haricots, Le village, Les lacs, Des lois plus élevées, Voisins animaux, etc.) annoncent la couleur.

De façon plus spontanée, le Journal de Thoreau, à peine moins surabondant (7.000 pages) que celui de notre cher Amiel - super-héros de l’introspection sur 12.000 pages -, est parfois aussi rasant que celui-ci, en son puritanisme moralisant, qu’éclairant sur la vie de l’auteur et de son époque ; surtout attachant par ses rêveries ou ses épiphanies quotidiennes, son observation rapprochée de la nature ou l’expression de sa révolte combien justifiée.

On sait, aussi bien, que Thoreau, fils spirituel de Ralph Waldo Emerson, grande figure du transcendantalisme américain, développa des idées explosives de désobéissance civile qui allaient marquer un Gandhi ou un Martin Luther King, notamment. De même refusa-t-il de payer ses impôts par manière de protestation contre l’invasion du Mexique, et milita-t-il pour l’abolition de l’esclavage jusqu’à défendre la violence politique dans son Plaidoyer pour John Brown.

Ceci rappelé, comme s’y emploie d’ailleurs très bien Michel Onfray, Thoreau n’est lui-même ni un citoyen très engagé ni moins encore un activiste. Toujours resté en marge de la société, assez mal vu de ses concitoyens, vivant de peu, plus ou moins isolé durant deux ans dans une cabane, marchant beaucoup et contemplant la nature à n’en plus finir, c’est essentiellement un rêveur et un poète et, de loin en loin, un aussi merveilleux écrivain qu’Amiel.

Pas étonnant que l’opposant radical ait été redécouvert par les contestataires américains des sixties choqué par la guerre au Vietnam et luttant pour les droits civiques. Mais une influence plus profonde, à caractère poétique et spirituel, aura marqué des artistes et des écrivains tels Bob Dylan ou Jack Kerouac, et Jim Harrison rappelle combien Thoreau a compté en son enfance de fils d’agent agricole du gouvernement confronté à la condition des paysans « esclaves », selon l’expression de Thoreau lui-même, autant que par les hymnes de celui-ci à la nature.

Et l’on retrouve l’inspiration profonde de l’auteur de Walden dans l’œuvre géniale d’Annie Dillard, qui lui a consacré sa thèse d’université et dont les livres développent d’incomparables méditations « devant la nature », comme dans Apprendre à parler à une pierre tout récemment réédité.

Une vision réductrice

C’est cependant le modèle de celui qu’il appelle un «Diogène de l’ère industrielle» que privilégie Michel Onfray le libertaire, tirant de l’exemple de Thoreau une première série de «paroles d’Indien» édifiantes au possible, avant d’établir un catalogue de règles de vie dont l’appel à la simplicité relève bonnement du simplisme.

À l’image du philosophe dans les bois, sœurs et frères, simplifiez donc le logement, simplifiez le vêtement, simplifiez l’alimentation, simplifiez vos activités, simplifiez vos lectures - lisez peu de livres, mais les bons, «qui sont ceux qui contribuent au projet d’édification de soi», etc.

La «vie philosophique» selon Thoreau le sauvage consistera donc en l’application d’une sorte de nouveau catéchisme, pas loin de préceptes d’un développement personnel à la sauce gauchiste, qui me semble la façon la plus conventionnelle d’aborder une œuvre aussi dense et ouverte, à mille chemins de traverse, que le grand livre de la nature ou la Bibliothèque universelle multiple et chatoyante.

Faut-il jeter le livre de Michel Onfray avec l’eau de son bain moussant ? Pas forcément, vu qu’on y trouve aussi des pages intéressantes, voire caractéristiques des confusions de notre drôle d’époque.

Par exemple quand il cite l’éloge funèbre peu complaisant d’Emerson, mentor de Thoreau, devant la tombe de son disciple : «Il y avait dans sa nature quelque chose de militaire et d’irréductible, toujours viril, toujours apte, mais tendre rarement, comme s’il ne se sentait bien lui-même qu’en opposition». Or cette dernière phrase pourrait convenir aussi à Onfray, qui ne trouve rien à redire, humainement parlant, au fait qu’après avoir provoqué l’incendie des terres d’un voisin, Thoreau contemple le feu du haut d’un monticule sans aucune empathie pour le paysan dont il a dévasté les terres. «La beauté du spectacle, son caractère sublime, voilà qui compte plus, pour lui, que les dommages et les dégâts». Parole d’Indien ?

Il y a, finalement, comme une persistante niaiserie chez Michel Onfray, ado romantique prolongé, quand il écrit : «Thoreau grimpe en haut des arbres : c’est là qu’il voit bien et mieux le monde, de là qu’il comprend ce qu’aucun livre ne permet de comprendre. Au sommet des frondaisons, loin du monde et des gens, loin des livres et des bibliothèques, il est vraiment « en sympathie avec l’intelligence».

Or, entre seize et vingt ans, nous aussi nous montions «en haut des arbres» pour mieux fuir les « chiens de garde » de la philosophie académique, ces poussiéreux idéalistes honnis par le communiste Paul Nizan dans son fameux essai éponyme. Mais dire, aujourd’hui, que c’est Michel Onfray qui recommande à Emmanuel Macron, disciple lui-même de Paul Ricoeur, de grandir !

«Vivre une vie philosophique» en s’inspirant de «Thoreau le sauvage» ? Et pourquoi pas, mais à condition de pratiquer à notre tour l’opposition aux simplifications abusives et au n’importe quoi pseudo-philosophique...

Michel Onfray. Vivre une vie philosophique ; Thoreau le sauvage, Le Passeur, 105p.

Henry David Thoreau. Walden, Traduit de l’américain par Brice Matthieussent. Préface de Jim Harrison. Le Mot et le reste, 381p.

La désobéissance civile. Gallmeister, 2017.

Le Journal de Thoreau, à paraître en quinze volumes, est accessible en quatre premiers tomes, aux éditions Finirude.

Annie Dillard. Apprendre à parler à une pierre. Traduit par Béatrice Durand. Christian Bourgois, 2017.

Cette chronique a paru sur le média indocile Bon Pour la Tête, avec ce dessin de Matthias Rihs.

J’ai conservé comme une relique la liste de lectures conseillées de Marcel Aymé que Pierre Gripari m’avait griffonnée dans le métro lors de nos premières rencontres de 1974, et c’est maintenant en connaissance de cause, après avoir à peu près tout lu de cette oeuvre à la fois connue et méconnue, que je puis apprécier, à sa valeur, le travail de défense et d’illustration auquel s’est livré Michel Lécureur dans La comédie humaine de Marcel Aymé.

D’entrée de jeu, l’auteur précise l’orientation de son essai en affirmant que le rire, si souvent déclenché par Marcel Aymé, n’est jamais d’un amuseur complaisant mais d’un observateur ironique dont les moeurs du temps et les faits sociaux ou historiques les plus significatifs constituent, comme chez Molière, le matériau de base. “En fait, écrit Lécureur, c’est tout un siècle d’histoire que Marcel Aymé met en scène, du Second Empire (La jument verte) aux débuts de la Ve République (Les tiroirs de l’inconnu). Et de montrer comment, des petits détails de la vie quotidienne aux chamboulements qui ont transformé la société de ce siècle, l’oeuvre de Marcel Aymé déploie toute une fresque où le moraliste le dispute au conteur.

Issu de la petite bourgeoisie provinciale franc-comtoise, Marcel Aymé est resté proche de la terre en dépit de son installation parisienne, mais ce qui le distingue à la fois des écrivains du terroir autant que des romanciers bourgeois, ou antibourgeois, tient à son point de vue détaché de toute idéologie religieuse ou politique et au mélange d’objectivité et de sympathie douce-amère avec lequel il observe ses semblables. A l’opposé du partisan ou de l’homme de foi, il apparaît comme “un être de bonté et de douceur qui souffre de ne pas observer un monde à son image”, et nul hasard enfin si ce franc-tireur, qui a invité un Président de la République le menaçant de la Légion d’honneur à se la “carrer dans le train”, s’est montré si gentiment attentif envers les animaux et les enfants, et tellement indulgent pour les fille perdues et les pauvres hères.

Entretien de Serge Molla avec JLK

Si Lausanne ne fut jamais un haut-lieu de littérature, la capitale vaudoise n’en a pas moins été, du Moyen Age à nos jours, le cadre d’une constante activité du point de vue de l’édition et de la vie intellectuelle et littéraire, avec des échappées sur l’Europe entière.

- Vous publiez un essai intitulé Impressions d’un lecteur à Lausanne. Serait-ce à dire que vos impressions sont liées précisément à cette ville ? En outre, vous avez donné pour sous-titre à vos pages « Une seconde jeunesse », pourriez-vous l’expliciter ?

- L’ancrage lausannois de ce livre, dont j’ai passablement débordé, est essentiellement lié au projet de la collection dans lequel il paraît, intitulée Lausanne, scène culturelle, et qui visait, dans l’esprit de ses initiateurs (notamment Marie-Claude Jequier et René Zahnd) à documenter l’effervescence de la culture à Lausanne depuis la fin des années soixante. Mes impressions de lecteur sont de partout, mais je savais trouver à Lausanne, et surtout au XXe siècle, une matière littéraire abondante et de qualité. Le titre est un clin d’œil aux Impressions d’un passant à Lausanne de Charles-Albert Cingria, qui a été l’un de mes premiers « maîtres » à sentir et à écrire, et qui a évoqué Lausanne comme personne alors qu’il ne faisait qu’y passer. Quant à la « seconde jeunesse », elle désigne précisément, après ce qu’on pourrait dire la naissance d’une littérature romande consciente d’elle-même, autour des Cahiers Vaudois fondés vers 1914 par Ramuz, Budry, Gilliard et quelques autres, le deuxième souffle qu’ont marqué, autour de Bertil Galland, d’une part, et de Vladimir Dimitrijevic, fondateur de L’Age d’Homme, d’autre part, les foisonnantes dernières décennies du XXe siècle, jusqu’aujourd’hui.

- Existe-il véritablement, à vos yeux, une littérature romande, ou seulement une littérature en Romandie ?

- Quand on veut esquiver le débat, on se contente de dire qu’ « il y a de la littérature en Suisse romande », mais je suis de plus en plus convaincu que la littérature de ce pays n’est en rien un « bricolage identitaire », même s’il est réducteur ou stérilisant de la typer comme elle l’a été à l’enseigne d’une sorte de spiritualisme esthétisant. Je me suis souvent élevé, pour ma part, contre la notion d’« âme romande », qu’Etienne Barilier a raillée lui aussi dans un pamphlet au titre explicite de Soyons médiocres. Cela étant, il y a bel et bien une complexion romande, absolument distincte et souvent incomprise de l’esprit français, que je me suis attaché à décrire dans la première partie de ce livre. Cette idiosyncrasie composite est liée autant à nos sources protestantes qu’à notre façon de vivre la latinité, à l’influence du romantisme, au nomadisme de nos pères, à notre enracinement terrien, à nos pratiques de la démocratie – toutes choses distinctes du goût français qui nous guide pourtant lui aussi…

- Quel est aux yeux du lecteur l’influence du protestantisme sur la littérature romande ? Hier ? Aujourd’hui ? Ne faut-il le percevoir que d’un point de vue moral, jusqu’à ne le considérer qu’à travers l’adjectif « calviniste » ?

- Elle est encore considérable, jusque chez ceux qui s’en croient « libérés », n’y voyant souvent qu’un poids ou qu’une entrave. Issu d’une génération qui n’a justement vu du « calvinisme » que la contrainte morale, de type puritain, et qui a fait de la transgression une règle, j’ai moi aussi réagi contre cette « oppression », sans me rendre compte que c’était encore une forme de protestantisme que de s’y opposer, sans voir non plus le ferment puissant du puritanisme en littérature, comme l’illustre un Jacques Chessex. J’ai bien tenté, dans mes jeunes années, de me rapprocher du catholicisme, mais je me sens essentiellement un protestant, à savoir un individualiste peu soucieux des dogmes et guère attiré par la magie, en phase avec la nature, qui tutoie Dieu et le Christ et dont la religion relève de l’éthique et de la poésie, voire de la mystique contemplative, plus que de l’Eglise, de ses rites et de ses liens. Or cette complexion morale, de Viret à Vinet et d’Amiel à Philippe Jaccottet, me paraît caractéristique de la littérature romande.

- Que représente pour vous la lecture, aujourd’hui où de plus en plus d’ouvrages sont édités, qu’au même moment ferment de nombreuses librairies et que l’avenir de nombreuses maisons d’édition en Suisse romande est incertain ?

- Quatre questions en une ! Mais je dirai d’abord que la lecture est multiple, et que l’essentiel tient à instaurer ou restaurer un lien vivant avec le monde, les autres et soi-même. Dès qu’il y a une conscience éveillée, une attention, une lecture du monde au sens le plus large, je dirais que la moitié du chemin est faite. La seconde moitié passe par la relation à l’autre, le partage et l’échange. De lecteur, je deviens libraire ou éditeur en transmettant ce que j’ai reçu. C’est comme une respiration : recevoir et donner, lire et en parler ou en écrire. C’est comme l’amour aussi, et c’est rare. La Qualité est rare. Dans un monde courant de plus en plus derrière le Chiffre, qui est plutôt de l’ordre de la Quantité, la Qualité en pâtit souvent, mais pas toujours. Je ne suis pas contre le commerce du livre, si celui-ci me ramène au foyer intime de la Qualité. Reste à discerner celle-ci et à lui permettre de survivre, qui implique alors une politique - et là je deviens pessimiste…

- Vous dirigez une revue littéraire intitulée Le Passe-Muraille ? Quelles murailles sont aujourd’hui à passer, voire à faire tomber ?

- Muraille de la Masse et du Chiffre. Muraille de la saturation. Muraille de l’indifférence et du blasement. Muraille du conformisme et de l’agitation grégaire. Muraille des idéologies et des préjugés. Muraille de la stupidité et de la vulgarité. L’inventaire est loin d’être exhaustif. Passons à travers…

- Vous êtes critique littéraire depuis bien des années et probablement l’un des plus libres, aussi comment jugez-vous l’état de santé de la littérature francophone ? Et secondement de la littérature publiée en Suisse romande ? Et la critique précisément ?

- J’ai de la peine à donner des notes par « cantons ». La francophonie littéraire est un archipel littérairement foisonnant, mais je suis de moins en moins porté à la séparer de la « littérature-monde », pour citer une nouvelle notion intéressante lancée par Michel Le Bris et Jean Rouaud. En ce qui concerne la périphérie helvétique francophone, j’y vois une quantité d’œuvres fortes ou originales, mais complètement inaperçues de la « centrale » française. Voyez Georges Haldas, Maurice Chappaz, Alexandre Voisard, Jean-Marc Lovay, Corinne Desarzens, Anne-Lise Grobéty, bien d’autres : inexistants à Paris ! Dans les grandes largeurs, tous pays confondus, je constate un évident étiolement de la littérature européenne, dont la relève est plus encore sporadique. Quant à la critique en Suisse romande, je me contenterai de rappeler qu’il y a trente ans, lorsqu’un livre d’un auteur paraissait, il avait des chances d’être lu et commenté par une quinzaine de critiques suivant fidèlement la production. Actuellement, ce chiffre est tombé à moins du tiers. L’attention réelle à la littérature romande est devenue rare, tant d’ailleurs chez les libraires que chez les critiques, sans parler des enseignants…

- Parallèlement à votre engagement de critique, vous écrivez vous-même (de la fiction), une chance ou un handicap ?

- Les deux activités relèvent de la même démarche, mais à des niveaux d’implication très différents. Le critique travaille à l’explication, dans un langage visant à l’immédiate communication. L’écrivain, romancier ou poète, s’approprie pour ainsi dire le langage et le travaille, le malaxe, le rêve, le féconde en s’engageant plus entièrement dans l’écriture. Du point de vue de l’approche critique, l’engagement dans l’écriture peut être un handicap (« mon verbe contre le tien ») comme il peut être une chance : d’apprécier l’ouvrage de l’intérieur, en humble ouvrier ou en maître artisan, mais non en juge ou en pion. Les meilleurs critiques littéraires sont souvent des écrivains, mais ceux-ci font parfois de piètres critiques. Actuellement, la critique cède hélas le pas au bavardage ou à la glose pseudo-scientifique, en Suisse romande comme partout ailleurs. Enfin, je dirais qu’être critique ne vous garantit pas, si vous êtes aussi écrivain, la bienveillance de vos pairs : bien au contraire…

- Si vous recommandiez trois ouvrages récents, un roman, un recueil de poèmes et un essai, quels seraient-ils ?

- Je ne saurais vous recommander moins de trois romans (Lignes de faille de Nancy Huston, Fracas de Pascale Kramer et La corde de mi d’Anne-Lise Grobéty), trois recueils de poèmes (Partie de neige de Paul Celan, La part des anges de Jean-Luc Sarré et Partition rouge – anthologie des poèmes et chants des Indiens d’Amérique du Nord) et trois essais (La littérature en péril de Tzvetan Todorov, La construction de soi d’Alexandre Jollien et Tous les enfants sauf un de Philippe Forest) mais je vous en proposerai trois fois trois autres demain…

Propos recueillis par Serge Molla Jean-Louis KUFFER. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campoche, 2007, 223p.

Jean-Louis KUFFER. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campoche, 2007, 223p.

Cet entretien a paru dans Le Protestant, No 5, mai 2007.

« La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une passion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra, à son tour, provoquer. En dehors de l’œuvre poétique accomplie, il n’y a nulle part de poésie. Elle est un fait nouveau, certainement relié aux circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie, viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité. Ce n’est pas l’art que la nature imite, c’est la poésie, parce que la poésie nous a appris à y voir ce qu’elle y a mis ». (Pierre Reverdy, En vrac)

Ce dimanche 1er juillet. - La poésie qui se veut poétique est à mes yeux la négation de la poésie, laquelle ne veut rien par définition si ce n’est apparaître par surprise. La poésie poétique pose, et la plupart de celles et ceux qui se disent ou se veulent poètes posent. À vrai dire les pires poseurs, parmi les gens de lettres, qui la plupart posent, sont les poètes et plus gravement souvent : les poétesses. Poètes et poétesses se tiennent cependant les coudes et se déclarent volontiers frères et sœurs, comme les membres d’une secte, se flattant les uns les autres et parfois se rejetant comme les membres de sectes concurrentes ou adverses, se jugeant et parfois s’anathématisant comme ce fut la pratique des églises rivales des premiers jours ou comme cela se voit encore dans les congrégations cultuelles ou culturelles de toute sorte, jusqu’aux grouillements tribaux des sectateurs de poésie pseudo-poétique des réseaux sociaux, etc.

Ce lundi 2 juillet. - La (re)lecture de Langue fantôme[1] de Richard Millet m’enchante par sa lucidité, même si son catastrophisme me semble exagéré; mais il y a chez lui de l’artiste de l’exagération comme chez Thomas Bernhard.