« La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une passion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra, à son tour, provoquer. En dehors de l’œuvre poétique accomplie, il n’y a nulle part de poésie. Elle est un fait nouveau, certainement relié aux circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie, viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité. Ce n’est pas l’art que la nature imite, c’est la poésie, parce que la poésie nous a appris à y voir ce qu’elle y a mis ». (Pierre Reverdy, En vrac)

Ce dimanche 1er juillet. - La poésie qui se veut poétique est à mes yeux la négation de la poésie, laquelle ne veut rien par définition si ce n’est apparaître par surprise. La poésie poétique pose, et la plupart de celles et ceux qui se disent ou se veulent poètes posent. À vrai dire les pires poseurs, parmi les gens de lettres, qui la plupart posent, sont les poètes et plus gravement souvent : les poétesses. Poètes et poétesses se tiennent cependant les coudes et se déclarent volontiers frères et sœurs, comme les membres d’une secte, se flattant les uns les autres et parfois se rejetant comme les membres de sectes concurrentes ou adverses, se jugeant et parfois s’anathématisant comme ce fut la pratique des églises rivales des premiers jours ou comme cela se voit encore dans les congrégations cultuelles ou culturelles de toute sorte, jusqu’aux grouillements tribaux des sectateurs de poésie pseudo-poétique des réseaux sociaux, etc.

Ce lundi 2 juillet. - La (re)lecture de Langue fantôme[1] de Richard Millet m’enchante par sa lucidité, même si son catastrophisme me semble exagéré; mais il y a chez lui de l’artiste de l’exagération comme chez Thomas Bernhard.

D’ailleurs son texte me rappelle à tout moment Maîtres anciens et la présence du vieil homme de Tintoret, figurant l’héritage présent du Maître incontestable, m’a rappelé nos longues stations, avec François F., au Kunstmuseum de Vienne, devant cette figure et, plus longues encore, devant la Vierge de Mondsee.

Or je vais y revenir dans une réflexion que je voudrais développer sur l’art suisse et la littérature en prolongement de la lecture du livre de Michel Thevoz, L’Art suisse n’existe pas.

Parler de l’inexistence de l’art suisse ne peut que déboucher sur l’inexistence de l’art contemporain, que Thévoz se garde bien de pointer, et sur l’inexistence proliférante de la littérature mondialisée où tout un chacun se pose en écrivain dans l’hébétude ravie des collectifs sympas.

°°°

Depuis hier je suis revenu à la peinture avec la reprise d’un premier état du Cervin resté en rade pendant des mois. Or j’ai une quinzaine d’ébauches du même acabit que je vais reprendre et améliorer ces prochains temps – autre façon de dire que le temps ne chôme pas.

Ce mardi 3 juillet. –Après avoir accompagné ma bonne amie à la clinique de La Prairie, je me suis arrêté ce matin au Rubis, sur la place de l’Hôtel de ville de Vevey, pour y prendre mon café au lait et y savourer la prose délectablement solennelle consacrée au match de qualification de la Suisse au huitième de finale du Mundial , cet après-midi, où l’on parle de l’Histoire en train de s’écrire et autres fadaises de circonstances…

Ce mercredi 4 juillet. – J’aborde la lecture de Reconquêtes de Fabrice Pataut, que PG m’a dit un roman remarquable. Et ça part en effet très fort, brillant et concentrique, cinglant et de la même poésie corsée que les nouvelles d’Un Jeudi parfait ou le roman Valet de trèfle. Richard Millet, autre auteur de PG, proclame la fin du roman français, mais FB en est l’heureux contre-exemple et je m’en réjouis. Mais qui parlera de Fabrice Pataut ? Moi, justement !

°°°

À l’école, à chaque retour du jour, de la nature. Là que ça respire, pour autant que je respire.

°°°

Je suis frappé, et de plus en plus, de constater l’incapacité des auteurs de moins de trente ans, ou même de quarante ans, de prendre en considération le legs de leurs aînés, si l’on excepte quelques auteurs « cultes » adulés pour de plus ou moins bonnes raisons, tels Cendrars ou Nicolas Bouvier, dont l’usage relève le plus souvent du mimétisme folklorique.

Ce jeudi 12 juillet. – La publication, sur Facebook, de la couverture du livre de Michel Thévoz, représentant une étude de fesses de Félix Vallotton, m’a valu d’être bloqué par le censeur automatique du réseau social, dont je ne sais trop comment il fonctionne mais qui m’a fait réagir avec véhémence, comme s’il s’agissait d’une personne, en remarquant que cette image est visible aux devantures des meilleures librairies. Mais à quoi bon argumenter ? Je m’étais déjà fait «attraper» en publiant une image de poitrine féminine dénudée, dont le haut était une burqa masquant le visage de la femme, et je présume que l’on ne sort pas de la logique du téton de la miss Jackson provoquant un émoi national dans ce même pays dont le budget de l’industrie pornographique dépasse celui de la NASA. Donc au temps pour moi, et jusqu’à la prochaine !

Ce lundi 16 juillet. – Après mon ordinaire quart d’heure de désespérance, je repique. Pour me dire que ce qui est à proscrire, s’agissant de la série prétendument pousse-au-suicide que représente 13 reasons why, est, bien plus que le sujet de la série (le suicide d’une ado stupide), l’image que la série donne de la société en ramassant tous les poncifs relatifs au mal-être des adolescents, en flattant ceux-ci au lieu de dire ce qui est en réalité. Et du coup c’est reparti pour une chronique que j’espère tonique.

Ce mardi 17 juillet. – Me viennent aujourd’hui deux poèmes, comme ça, l’un après l’autre, venus d’on ne sait où – comme toujours.

Le premier s’intitule Rêverie en forêt, et tous mes thèmes sont là, et le second Dans le bleu, qui me semble également couler de source, un peu malgré moi…

Rêverie en forêt

Le vieux flûtiste est mort.

On n’entendra plus dans les bois,

le temps de le pleurer,

les roulades de Rossignol.

La douleur oubliée

sous les arches d’un long silence,

par le temps qui s’en va,

nous fera retrouver l’enfant

d’une autre vie rêvée

dans ces années d’avant le temps,

quand nous n’y pensions pas.

Le souvenir en attendant

des jardins suspendus

de Byzance, par les chemins

d’un infini perdu -

le souvenir nous reviendra.

Dans le bleu

De multiples récits

adviendront à n’en plus finir

d’étages en étages,

au nuancier de tous les bleus.

Là-bas dans ses grandes largeurs

au miroir de ses fosses

s’ouvre le lac de nos mémoires,

et le pic noir s’élance

entre les sourdes pulsations

d’un cœur qui ne dit pas

s’il est d’ici ou des ailleurs

ignorés des saisons.

Le jour se lève un peu partout;

et tout à coup quelqu’un s’en va.

Ce mercredi 18 juillet. - Simplicité et frugalité. L’étoile ascétique cligne de l’œil. Une chose après l’autre en toute sérénité, sans peur et sans tricher. La façon de travailler de notre aide jardinier népalais Buddha m’impressionne et m’enchante. Voici l’humanité bonne : consciencieuse, respectueuse, travailleuse, joyeuse !

Ce jeudi 19 juillet. - Deux nouveaux poèmes ce matin, que je trouve pas mal après en avoir liquidé deux autres.

Le premier :

Tout n’est pas dit

J’aime bien aller le matin,

les pieds dans la rosée,

flairer l’odeur des derniers feux

dont les fumées s’éventent

là-bas où les gens se reposent

encore à fleur de songes.

Le silence et moi sommes seuls

à déplier le premier rose

de l’aube dans le bleu

du temps retrouvé et des choses.

J’aime aussi te savoir au monde,

mais ça reste secret...

Et le second :

Atelier de réparation

L’enfant n’est pas content:

ce jouet qu’on lui a donné

sans le lui demander

n’est pas conforme au règlement;

cela ne vole pas

comme les oiseaux de papier;

cela ne marche pas

la tête en bas sans un viseur;

cela n’obéit pas

au dormeur dûment établi

dans l’ancienne institution

de la vie aux abris –

cela tire n’importe où .

L’enfant ne sourit pas

au n’importe quoi qui agite

la meute des parleurs;

l’enfant ne souscrit

pas aux arguments spécieux

des émeutiers avides;

l’enfant récuse tout avocat

qui ne sache danser

sur la corde des étonnés.

Au labo de l’enfant j’entends

la chanson douce des instruments.

°°°

La plupart des poètes actuels ne me parlent pas. Aucun (enfin presque) ne me semble avoir résolu le problème fondamental de la poésie (je parle de la langue fraçaise) qui touche à la fois (en même temps) au rythme et à la mélodie, à la fluidité et aux angles vifs, au sens manifeste et à tout l’obscur qui le prècède ou lui succède, au fruit et à la bête, etc.

Sans doute y en a-t-il quelques-uns qui me parlent, de Jacques Réda à William Cliff ou de Franck Venaille à James Sacré, notamment, mais aucun ne m’éclaire autant que l’obscur Reverdy dont chaque page (ou presque) fait agir en moi ce que j’estime la poésie…

Ce vendredi 20 juillet. – L’humiliation est bonne. C’est l’expérience qui m’a délimité, avec l’aspiration à la lumière. Je présume que mon écriture claire ou plus obscure en procède. Mon goût pour celles de Cingria et de Witkiewicz, que tout oppose, vient en tout cas de là.

°°°

Je reçois ce matin ce message réconfortant de Fabrice Pataud, à propos de La Fée Valse.

« Cher JLK, Je souris et ris et réfléchis mélancoliquement à la lecture de La Fée Valse, dont j’apprécie plus chaque jour les masseurs, les polonais et les incestueux décontractés.

Il y a des perles rares dans ces brèves. Je ne sais comment les appeler, nouvelles ? soties ?

Ce sont des brèves je crois, pour lesquelles je tenais à vous dire non pas bêtement BRAVO, ni fastidieusement CHAPEAU, mais sincèrement mon admiration. Cordialement. Fabrice Pataut ».

°°°

Mon poème Apories et marteaux concrétise, il me semble, une pointe. C’est la combinaison parfaite, à mes yeux, d’une intuition flottante et d’un redressement par la pensée et la grammaire, qui aboutit à une forme – et cela seul compte en poésie…

Apories et marteaux

En langue originale

on ne peut vraiment tout dire:

tanka ni lingala

n’y suffiront quand se dément

le plus clair des clairières,

et que l’ombre sévit

en feignant de se dévoiler.

Seule la publicité

semble alors à même de traduire

ce qui ne se peut dire.

Quant au grand langage oublié,

même en langue il se tait.

On attend le génie

à construire la machinerie

des machines à déconstruire

le secret des machines.

Ce samedi 21 juillet. – La lecture du roman de Barilier m’en impose et me conforte dans l’idée que non seulement rien n’est perdu, mais que tout reste à relancer et vivifier dans l’esprit de ce qui doit être transmis, et d’abord absorbé et transformé comme le roman le permet ici, etc.

Ce dimanche 22 juillet. – Beethoven dans la nuit. La IXe au-dessus du lac et des forêts, sous un ciel crépitant de vieilles étoiles silencieuses. Que l’ode à la Joie, ce chant de la terre habitée, prière d’un sourd reprise par toutes les voix des vivants - que ce chœur émouvant soit ce soir notre doux linceul.

Ce lundi 23 juillet. – J’ai composé ce matin une liste dédiée à Ceux qui se conforment, visant les nouveaux formels de mise au pas des réseaux sociaux, à commencer par Facebook et le mot d’ordre : souriez ! Et dans la foulée : échangez ! partagez votre chat et votre cancer !

Ce mardi 24 juillet. – Beethoven, Rembrandt et Proust d’un côté (que j’écoute sans discontinuer sur l’audiophone de ma Honda Jazz en allant et venant de Valmont tous les soirs), et de l’autre les journaux, les éructations de la gauche et de la droite contre Macron - d’un côté la lumière et la liberté, et de l’autre la meute aux paupières de plomb…

Ce mercredi 25 juillet. – En descendant ce soir à Valmont par la route étroite des Avants à Glion, j’ai pensé à une chronique sur le temps perdu par les vacanciers coincés dans les files d’attente au portail nord du Gotthard, entre autres lieux de supplice, auxquels je propose diverses formes d’échappatoires ludiques et conviviales (le jeu Hâte-toi lentement sorti des valises, par exemple, ou la conversation familiale retrouvée), et remontant ensuite par le col de Jaman j’ai noté les premiers paragraphes de ladite chronique sur mon portable :

« En ces jours de migrations routières et autoroutières vers le sud, marquées à longueur d’heures par de récurrentes annonces radio relatives aux engorgements, ralentissements et autres attentes plus ou moins longues prévues (notamment) aux portails des tunnels alpins ou s’obstinent crânement à se présenter les vacanciers , il est stimulant, pour les esprits positifs et confiants en le génie humain, d’imaginer toute les parades aux situations ordinairement considérées comme des pertes de temps ou des motifs de mauvaise humeur voire de franche agressivité dans les habitacles et parfois même d’un véhicule à l’autre, etc. »

Ce jeudi 26 juillet. – Le roman de Barilier, sans doute son meilleure, a eu droit, dans Le Temps, à ce qu’on peut dire un aplatissement caractéristique de la manière des éteignoirs du milieu littéraire et médiatico-universitaire romand, dont Isabelle R., qui signe cette pauvre prose, est le triste parangon sans entrailles et sans la moindre capacité de sortir de sa posture pédante et de manifester le moindre enthousiasme proportionné à un tel livre…

Ce vendredi 27 juillet. – Le jeune Népalais au prénom de Buddha, qui s’est occupé ces jours des travaux de bois et de jardin autour de La Désirade, m’a enchanté par sa façon d’être et de travailler, aussi sérieuse que souriante, inventive et compétente. Nous nous sommes entendus sans vaines explications, je lui ai fait à manger et il a fait plus et mieux que ce que nous attentions de lui, et reconnaissant avec ça - bref c’est ce que j’aime chez les gens qui pensent avec les mains, selon l’expression de Rougemont, et ce fut une bonne rencontre, de surcroît, avec des échanges de musiques et de paysages…

Ce dimanche 29 juillet. – Je me suis lancé, en vue de présenter trois livres récents des éditions d’autre part dans ma prochaine chronique, dans la lecture d’Hériter du silence de Mathias Howald, dont c’est le premier roman, qui m’a immédiatement touché par sa façon, à partir de photographies prises par son père défunt, de parler de celui-ci et d’évoquer tout un univers familial avec un mélange d’acuité objective et de sensibilité plus douloureuse qui m’a impressionné par sa justesse, me renvoyant à nos relations et à nos souvenirs. En outre, l’auteur capte bien les intonations du parler local et rend, sans peser, l’atmosphère particulière, tissée de pudeur et de gêne qui préside souvent aux relations dans nos familles.

°°°

Au cours d’une longue conversation téléphonique, cet après-midi, Pierre-Guillaume me dit qu’il apprécie beaucoup la refonte des Jardins suspendus, où il voit maintenant un fil rouge, qui en fait un vrai livre et pas seulement un recueil de textes juxtaposés. Or ce constat me touche beaucoup en cela qu’il me prouve que PGDR est un lecteur attentif et qu’il ne va pas se contenter de publier mon livre «comme une lettre à la poste» mais qu’il va s’engager en lecteur et éditeur autant que je m’engage en lecteur et en auteur.

Ce lundi 30 juillet. - Passé la soirée d’hier sur la terrasse de l’Évêché en compagnie de Roland Jaccard et de Steven Sampson que j’étais allé cueillir au Palace où Roland a sa suite depuis douze ans…

Très bonne conversation, bonne chère aussi (pour Steven et moi un gaspacho andalou et une vitello tonnato parfaits) arrosé d’Humagne non moins apprécié de mes amis.

La discussion a d’abord roulé sur une question de Steven, me demandant si je me situais à gauche ou à droite, à quoi j’ai répondu que, loin de n’être ni de gauche ni de droite comme c’est la tendance dans la France de Macron, je me considérais comme étant à la fois de gauche et de droite, selon les objets, mais surtout rétif à toute forme d’idéologie, politique ou religieuse.

Ensuite nous nous sommes assez nettement opposés, Steven et moi, à propos du premier best-seller de Joël Dicker, en lequel il ne voit qu’un pillage des auteurs américains, alors que j’y ai trouvé plutôt un hommage à ceux-là (John Irving, Salinger ou Philip Roth, notamment) et le roman diablement bien construit d’un jeune homme de vingt-cinq ans, aux thèmes tout de même intéressants, etc. Mais je vois bien qu’il y a chez notre ami, «sorti de Harvard», pas mal de préjugés littéraires ou culturels qui ont resurgi en fin de soirée quand nous avons, Roland et moi, défendu l’usage de Facebook en lequel il voit une aliénation qui altère tout ce qui y est produit, reprenant la thèse de McLuhan selon laquelle le message va de pair avec le massage, ou vice versa, etc.

Nos échanges, parfois vifs, n’ont cependant pas été altérés par aucune agressivité, même quand Roland, jamais à court de vues paradoxales, s’est mis à faire l’éloge de la scientologie, au bord évidemment de nous faire grincer les dents…

Plus amusante encore : la relation, par Roland, de ses relations avec la pègre dont certains membre éminents fréquentent le Yushi, tel Alain Caillol, supposé avoir coupé le doigt du baron Empain lors du rapt de celui-ci, devenu l’ami de sa victime après des années d’incarcération et avouant à notre commensal que l’ex play-boy, abandonné de tous, l’ennuie un peu par son manque de conversation. Dans la bouche de l’auteur de Penseurs et tueurs, ces anecdotes relèvent de la légende dorée sur tranche, que je prolonge à ma façon en révélant, à qui veut l’entendre, que l’hôte du Lausanne-Palace revient régulièrement en Suisse pour préparer de nouveaux casses avec ses amis artistes de la cambriole, etc.

°°°

Revenir à la notion de degree telle que la module Shakespeare par la bouche d’Ulysse, dans Troïlus et Cressida, qui vaut plus que jamais dans notre époque d’indifférenciation croissante, où l’on exalte à n’en plus finir la différence pour mieux se fondre dans la troupe grise et la jactance de la multitude. Le degree marque la gradation de toute hiérarchie, dont la reconnaissance et l’évaluation ne peuvent se faire que sur la base de l’expérience personnelle. Ce n’est pas une valeur abstraite mais une déduction réaliste. Il n’est d’apprentissage et de connaissance avérée que par l’expérience du chaos, au sens large, ou du désordre plus personnel, et plus l’expérience est cuisante, mieux on peut en déduire les degrés d’un ordre incarné.

°°°

S’agissant de mes carnets – qui ont en somme valeur de journal intime ou extime -, il y a ce qu’on note sur le moment et ce qu’on ne reprend que deux ou trois jours après, ce qu’on se rappelle plus tard et ce qu’on a écrit entretemps en marge ou ce qu’on rajoute parfois pour embellir à tort ou préciser à raison, plus tout ce qu’on corrige, ou qu’on ne note pas, ou qu’on oublie de relever et qui ressurgira d’une autre façon ailleurs, peut-être dans quelque écrit de fiction, etc.

Ce mardi 31 juillet. – Brume de beau temps caniculaire ce matin. Tard levé (vers 10 heures) après un cauchemar faisant écho au film Abattoir 5, vu hier soir, où il est question du monstrueux bombardement de la ville de Dresde, en 1945 - film composite et plutôt raté quoique intéressant en cela (notamment) qu’il incrimine le «geste» punitif des Alliés devenus ici, comme à Hiroshima, criminels de guerre.

°°°

Repris ce matin la lecture d’Hériter du silence de Mathias Howald dont bien des pages, relevant du roman familial et de la relation père-fils, me touchent beaucoup et suscitent en moi bien des échos, me donnant envie de reprendre de vieux albums ou les deux cahiers rédigés par mes parents à mon intention.

…

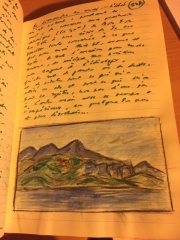

J’arrive ici au bout des 404 pages manuscrites de l’épais livre-cahier, dont la couverture représente une mappemonde, acquis l’an dernier à San Diego, chez Barnes & Noble, et commencé le 14 juin 2017, jour de mes septante ans. Enrichi d’une quarantaine d’aquarelles ou de gouaches, ce carnet d’une année sera déposé dans mes archives bernoises de mon vivant ou à titre posthume – Dieu le sait comme on dit sans savoir ce qu’on dit…

A la fin de l’évocation, dans Penseurs et tueurs[2], de sa rencontre avec Michel Foucault, qui vient de lui parler d’un jeune étudiant très intelligent et sensé, mais sujet parfois à des accès de violence qui le faisaient enfermer, et qui finit par subir une lobotomie frontale, Roland Jaccard écrit ceci qui m’a beaucoup touché : « Je sentais Michel Foucault, par ailleurs si pudique dans l’expression de ses sentiments, encore ému. Nous nous tûmes. Il était temps de prendre congé. J’ignorais que ce serait notre dernière occasion de parler de notre rapport à la folie, de Freud, de Binswanger, de la psychanalyse existentielle, du suicide et de son Histoire de la sexualité écrite dans un style si limpide. À ce propos, il me dit que dès lors qu’on écrit simplement on passe en France auprès des intellectuels pour un benêt. Rien ne les épate plus qu’une écriture sibylline. J’approuvais, bien sûr. En me raccompagnant jusqu’à l’ascenseur, il me prit par le bras, et, comme s’il tenait à ce que ses derniers mots restent gravés dans ma mémoire, me confia : « Vous savez, je suis un libéral et un sceptique comme vous ».

« Dehors, une bise glaciale soufflait sur Paris. J’avais presque envie de pleurer.

« Comme si ce bref retour sur notre passé avait remué des torrents d’émotion que j’avais peine à maîtriser. Quelques mois plus tard, il était emporté par une épidémie qui bouleversa l’air du temps. Les choses ne seraient plus jamais comme avant. Les mots non plus. « La plus belle chose qu’on puisse offrir aux autres, c’est sa mémoire », a écrit Foucault. C’est ce que j’ai tenté de faire. Sans le trahir, ni me trahir ».

[1] Richard Millet. Langue fantôme ; suivi de Eloge littéraire d’Andres Breivik. Pierre-Guillaume de Roux, 2012.

[2] Roland Jaccard. Penseurs et tueurs. Pierre-Guillaume de Roux, 2018.