Pour tout dire (116)

Une lecture traversante du fascinant dernier roman-gigogne de Roberto Bolano, paru un an après sa mort et constitué de cinq livres en un.

1. Sur La partie des critiques, première section.

Ce n’est pas sans réserve qu’on entre dans ce roman de 1352 pages, mais une fois qu’on y est on y est bien. Une première hésitation tient à la dimension de l’ouvrage, constitué de cinq romans collés ensemble pour n’en former qu’un, cela donnant un énorme volume tout à fait mal pratique dans son édition de poche. Et puis, et surtout, certaine adulation plus ou moins convenue, typique aujourd’hui des engouements suscités par les livres qu’on dit « cultes », voire « cultissimes », ne peut qu’engendrer certaine méfiance – du moins est-ce mon cas. Or, sans entrer vraiment « à reculons » dans la lecture de 2666, j’attendais tout de même d’être séduit ou séduit sans aucune contrainte extérieure, et ce fut le cas dès les dix ou vingt premières pages, me régalant aussitôt et sans discontinuer jusqu’au terme de la première section intitulée La partie des critiques et lisible comme un tout cohérent, non sans appeler aussitôt la suite.

Ce qu’il faut dire en premier lieu, c’est que 2666 sent bon la littérature. J’y ai retrouvé, pour ma part, ce mélange de bien-être profond et de griserie, de confort mystérieux et de vive curiosité qui a marqué mes lectures d’enfant et d’adolescent, de Vincenzo à Michel Strogoff ou de Moravagine à Alexis Zorba, entre cent autres livres découverts de dix à dix-huit ans, avant d’accéder à une littérature, disons : plus littéraire, dont les premiers grands moments furent la lecture d’Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou, beaucoup moins connus, de Je ne joue plus ou du Retour de Philippe Latinovicz de Miroslav Karleja,.

La première partie de 2666 nous replonge, ainsi, dans le climat de ferveur inconditionnelle lié aux découvertes plus ou moins exclusives d’une espèce de club occulte se transmettant, par dessus les frontières, des noms et des titres - et voici redéfiler L’institut Benjamenta de Robert Walser ou Le métier de vivre de Cesar Pavese, Miss Lonelyhearts de Nathanaël West ou Hordubal de Karel Capek, Le pavillon d’or de Yukio Mishima ou Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, entre tant et tant d’autres.

Le mystère du romancier invisible, voire inaccessible, moins photographié qu’un Blanchot ou qu’un Michaux, et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle, forme ce qu’on pourrait dire le trou noir de la première partie de 2666, dans lequel s’engagent crânement quatre jeunes critiques européens réunis par leur commune passion. Celle-ci s’incarne en la personne de Benno von Archimboldi, dont les nombreux livres suscitent un peu partout un croissant intérêt, à commencer par celui de nos quatre critiques, à savoir Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise de Londres qui partagera son cœur et son corps avec les trois autres.

Le mystère du romancier invisible, voire inaccessible, moins photographié qu’un Blanchot ou qu’un Michaux, et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle, forme ce qu’on pourrait dire le trou noir de la première partie de 2666, dans lequel s’engagent crânement quatre jeunes critiques européens réunis par leur commune passion. Celle-ci s’incarne en la personne de Benno von Archimboldi, dont les nombreux livres suscitent un peu partout un croissant intérêt, à commencer par celui de nos quatre critiques, à savoir Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise de Londres qui partagera son cœur et son corps avec les trois autres.

On le sait évidemment : les critiques littéraires, et notamment ceux de de la caste universitaire, ne représentent pas, du point de vue romanesque, les plus captivantes incarnations du cheptel humain. Les quatre protagonistes de 2666 ne font pas vraiment exception à la base, mais l’auteur va les « travailler » au corps en sorte de donner, au fil de leurs expériences, consistance humaine et « poétique » à leur inconsistance. À travers les années, devenant bonnement les spécialistes mondiaux de l’œuvre d’Archimboldi, en concurrence directe avec leurs rivaux allemands, l’on suit l’évolution, de colloques internationaux en réunions de toute espèce aux quatre coins de la planète, de tout un petit monde de touristes universitaires de plus ou moins haute volée accroché aux « basques » de l’écrivain « culte », candidat au Nobel et fuyant comme le furet du bois joli. Pendant ce temps, l’on assassine des centaines de jeunes femmes au nord du Mexique, où nos critiques finissent par débarquer en s’imaginant que l’écrivain y rôde…

Malgré les apparences, le vrai sujet de La Partie des critiques ne se borne pas à un tableau balzacien des facultards se la jouant « spécialistes de » et se royaumant de par le monde en multipliant les intrigues. À part ses innombrables digressions enchâssant moult histoires étonnantes dans le corps du récit, le roman progresse, quasi souterrainement, vers on ne sait quel « cœur des ténèbres » ponctué, de loin en loin, par des épisodes d’une soudaine violence sur fond de menées « purement littéraires ». Ainsi voit-on Espinoza et Pelletier, qu’on pourrait taxer de « puceaux de la vie », se révéler soudain de possibles tueurs en s’acharnant sur un malheureux chauffeur de taxi pakistanais…

De même voit-on se développer, sous la narration fluide et plaisante en apparence, un sous-récit plus inquiétant, ponctué de séquences parfois délirantes, lyrique ou oniriques, auquel s’ajoute la voix d’un nouveau protagoniste, critique chilien celui-ci, au nom également italianisant d’Amalfitano et qui commandera la partie suivante…

2. Sur La Partie d'Amalfitano

2. Sur La Partie d'Amalfitano

Une douce folie littéraire imprègne La partie des critiques, première section de 2666,qui va s’accentuer crescendo dans La partie d’Amalfitano, dont le protagoniste, professeur et critique chilien, apparaît à Santa Teresa, au nord du Mexique, où ont débarqué les spécialistes d’Archimboldi sûrs de trouver celui-ci en ces lieux perdus.

Or, avant de poursuivre, on remarquera que, sur les 248 premières pages de La Partie des critiques, pas une seule n’aura jamais évoqué le contenu des œuvres d’Archimboldi, comme si cela constituait le dernier des soucis des commentateurs du grand écrivain, en revanche impatients de le rencontrer et de se faire photographier avec lui.

Ceci rappelé, l’observation de Roberto Bolano va porter, dans La partie d’Amalfitano, sur des réalités » littéraires » encore plus extérieures, voire décalées, dans le sillage de personnages échappant en outre aux normes académiques, à commencer par Lola, l’extravagante épouse d’Amalfitano, mère de la jeune Rosa et fuyant à n’en plus finir à la recherche d’on ne sait quoi, folle d’un poète qui l’a baisée avant de se retrouver dans un asile psychiatrique où il l’ignore quand elle vient l’y relancer.

Lola est en somme le type de la « groupie » littéraire, qui n’en finit pas de se féliciter d’avoir été baisée par un poète et rêve ensuite de le sauver de lui-même. Plus précisément,le poète en question, au demeurant sans intérêt particulier, est supposé coucher avec un ami philosophe, du moins à en croire les ragots. Ainsi Lola se sent-elle la mission sacrée de le « délivrer ». On connaît ce genre de délire…

L’épisode s’inscrit dans une longue suite de péripéties racontées par Lola à Amalfitano au fil de lettres constituant autant de digressions romanesques. Ensuite,le récit va basculer du côté d’Amalfitano et de sa fille Rosa qui, d’Espagne où ils vivaient jusque-là, vont migrer au Mexique où le prof est appelé à enseigner à Santa Teresa. Du coup, le thème des filles assassinées resurgit, dont on sent qu’il préoccupe sourdement le père de Rosa.

Rien cependant du roman noir dans La partie d’Amalfitano, qui voit le protagoniste évoluer vers des états alternés de déséquilibre psychique et de lucidité aux manifestations des plus singulières. C’est ainsi que, dans l’esprit de Marcel Duchamp, il va suspendre un traité de géométrie à l’étendage, en plein air, afin de le mettre à l’épreuve de la pluie et du vent, non sans amener sa fille à se poser, comme lui d’ailleurs, des questions sur son état mental.

Le rapport entre « la littérature » et « la vie » est d’ailleurs un thème récurrent dans 2666, dont la progression narrative, dans ce deuxième volume, accentue d’ailleurs le glissement du récit vers « la vie », notamment avec l’apparition d’un jeune homme assez inquiétant, fils du recteur de l’université professant le nihilisme le plus cynique et se flattant de participer à des jeux violents.

À la littérature, la vie se mêle aussi par le truchement de la politique, dans La partie d’Amalfitano, mais là encore « par la tangente », s’agissant des rapports des écrivains mexicains avec le pouvoir ou d’un livre creusant la question des origines de l’homme américain, plus précisément chilien, en rapport avec la vieille culture des Araucans, ou Mapuches, dont Amalfitano finit par se demander si l’auteur n’est pas un certain Pinochet…

Formellement moins accomplie, et surtout plus déroutante, que la première section de 2666, La Partie d’Amalfitano nous captive cependant, avec ses errements entre folie et phénomènes paranormaux (où le rêve continue de jouer un rôle majeur), dans la mesure où nous lui savons une suite, qu’elle appelle de toute évidence. Ce deuxième roman tiendrait-il « la route » en tant que tel ? On peut se le demander. Chose certaine en revanche : son magma narratif bouillonne comme dans un chaudron, duquel on s’attend à voir surgir... ce qu’on va voir.

3. Sur La partie de Fate.

3. Sur La partie de Fate.

Il est toujours intéressant de voir, ou de sentir plutôt, de l’intérieur, à la lecture d’une roman d’envergure, à quel moment ce qu’on pourrait dire le « grand dessein » de l’auteur cristallise embarquant véritablement le lecteur.

Dans la suite du roman-gigogne que représente 2666, la chose se précise et s’amplifie puissamment dans la troisième section intitulée La partie de Fate, dont le protagoniste va retrouver, au Mexique, ceux de La Partie d’Amalfitano sur fond de sombre drame marqué par les disparitions et les assassinats de femmes déjà cités à plusieurs reprises jusque-là.

Ce troisième roman-dans-le-roman commence à New York, dans le quartier noir de Harlem, lorsque Quincy William, connu sous le nom d’Oscar Fate dans la revue où il travaille, perd sa mère et s’apprête à partir en reportage à Detroit pour y rencontrer un certain Barry Seaman, auteur d’un livre de cuisine intitulé Mangez des côtelettes avec Barry Seaman.

Comme on l’aura déjà deviné, puisque la revue Aube noire traite surtout de politique et des « frères » Blacks, ce n’est pas la gastronomie qui intéresse Fate mais le passé de Seaman, lié à la fondation des

Black Panthers. Or le personnage va se déployer de la manière la plus inattendue, puisque, emmenant Fate dans une église, c’est du haut de la chaire de celle-ci qu’il prononce une suite de discours portant sur les thèmes du danger, de l’argent, des repas, des étoiles et de l’utilité… digressions constituant autant d’éclairages sur Barry Seaman tout en rappelant à Fate son premier papier consacré au dernier vieux communiste authentique de Brooklyn, qui l’a fait classer dans les chroniqueurs du « pittoresque

sociologique ».

Par la suite, Fate va se trouver envoyé, par la rédaction d’Aube noire, au nord du Mexique où, en remplacement d’un chroniqueur sportif récemment décédé, il est supposé rendre compte d’un match de boxe entre deux illustres inconnus.

Aussi « improbable » que l’installation d’Amalfitano, prof de philo espagnol et critique, dans la ville mexicaine de Santa Teresa, proche du désert de Sonora où ont été retrouvés de nombreux cadavres de femmes, le voyage de Fate en ces mêmes lieux s’inscrit pourtant dans la logique un peu somnambulique, et tout à fait cohérente au demeurant, de ce roman-labyrinthe se peuplant peu à peu de nombreux personnages de premier ou de second plan dont chacun trimballe une autre histoire. À Santa Teresa, Fate va d’abord découvrir l’univers de la boxe, en compagnie de divers autres chroniqueurs sportifs avérés, et tout un petit monde plus ou moins interlope dont se détache le nommé Chucho Flores, en lequel il va découvrir l’amant d’une jeune femme d’une grande beauté, prénommée Rosa et fille du professeur Amalfitano, dont lui-même s’éprendra.

Si le match de boxe auquel Fate est supposé assister pour en rendre compte dans sa revue est expédié en un rien de temps et n’aura intéressé le journaliste que par ses à-côtés, c’est dans l’ univers des bars et de boîtes de Santa Teresa, qu’il fréquente la nuit, que l’idée lui vient d’enquêter sur la disparition des femmes. Dans le même temps, s’étant rapproché de Rosa Amalfitano, il accepte d’accompagner une consoeur au pénitencier de Santa Teresa où elle compte interviewer un suspect des assassinats.

Passons cependant sur les multiples péripéties du récit, pour insister sur la trame narrative à la fois limpide et complexe, fluide et buissonnante, et sur l’atmosphère de plus en plus étrange, inquiétante, folle parfois, de cette troisième section où le Mal court et s’incarne, soudain, comme dans telle ou telle pages des Démons de Dostoïevski, à l’apparition du tueur présumé…

On se trouve alors au seuil de La partie des crimes, dont traiteront les 400 pages suivantes…

4. Sur La partie des crimes, quatrième section de 2666, roman-gigogne de Roberto Bolaño.

À la fin du troisième roman-dans-le-roman que constitue La partie de Fate, il est écrit que les multiples assassinats de femmes commis dans la région de Santa Teresa, auxquels on ne semble guère accorder d’attention en haut lieu, cachent le « secret du monde ».

Or La partie des crimes, quatrième section de 2666, va consacrer quelque 430 pages à ces morts atroces. Dans le roman, le premier crime répertorié date de janvier 1993, et le dernier de 1997, et le nombre des mortes est estimé à 200 ou 300. Mais en réalité, les faits se sont étalés sur une plus longue période, et le nombre des victimes est parfois estimé à plus de 2000. Car les faits sont là : le roman de Roberto Bolaño ne procède pas d’une imagination morbide, tout nourri d’une tragédie contemporaine innommable, dont Ciudad Juarez (le Santa Teresa du roman) fut (et reste) l’infernal décor.

Selon les chiffres d’Amnesty International, plus de 2000 femmes ont disparu à Ciudad Juarez depuis une vingtaine d’années. Selon d’autres sources, plus de 2500 femmes auraient disparu. Les chiffres concernant l’intervalle de 1993 à 2003 font état de 300 femmes assasinées. La plupart avaient entre 12 et 25 ans, étaient d’extraction sociale modeste et furent enlevées, torturées, violées, parfois mutilées, toujours étranglées, selon un rituel répétitif en de très nombreux cas. Ainsi a-t-on pu parler de deux serial killers, dont aucun ne fut pourtant identifié formellement.

De cette terrifiante histoire criminelle, le journaliste et écrivain Sergio Gonzalez Rodriguez, spécialisé jusque-là dans le domaine culturel ( !) a tiré une longue enquête sur le terrain, maints articles et un livre, Des os dans le désert, publié au Mexique en 2002 et traduit en français en 2007 aux éditions Passage du nord/ouest.

De cette terrifiante histoire criminelle, le journaliste et écrivain Sergio Gonzalez Rodriguez, spécialisé jusque-là dans le domaine culturel ( !) a tiré une longue enquête sur le terrain, maints articles et un livre, Des os dans le désert, publié au Mexique en 2002 et traduit en français en 2007 aux éditions Passage du nord/ouest.

Quant à Roberto Bolaño, dont le livre parut en 2004, donc un an après sa mort, c’est en romancier-moraliste, et parfois en romancier-poète, qu’il ressaisit cette inhumaine matière humaine d’une rare cruauté et d’une non moins insondable tristesse.

S’il cite précisément un journaliste-écrivain du nom de Sergio Gonzalez, comme il relate la venue, à Santa Teresa, d’un certain Albert Kessler, expert américain dans le domaine des tueurs en série (Robert K. Ressler en réalité, auteur de Chasseurs de tueurs et consultant pour Le silence des agneaux ), Roberto Bolaño transpose les faits en fiction plus-que-réelle avec une saissante puissance d’évocation, combinant une topologie hyper-précise (quoique fictive) et toutes les composantes sociales et psychologiques d’un grand roman à multiples personnages.

Il y a, d’abord, la cohorte des victimes, dont nous saurons chaque nom et chaque détail des sévices subis, et dont la litanie évoque une sorte de Livre des Mortes. Mais la plupart n’étant « que » des ouvrières des maquiladoras de la zone industrielle, ou « que » des prostituées, seront vite jetées à la fosse commune, et leur affaire classée. Comme le relèvera le« vrai » Sergio Gonzalez, les autorités minimiseront la portée de ces morts, quand ils ne les nieront pas, sur fond de corruption ou de terreur exercée par les narcotrafiquants. De même les journalistes trop curieux seront-ils surveillés de près, et parfois liquidés.

Il y a, d’abord, la cohorte des victimes, dont nous saurons chaque nom et chaque détail des sévices subis, et dont la litanie évoque une sorte de Livre des Mortes. Mais la plupart n’étant « que » des ouvrières des maquiladoras de la zone industrielle, ou « que » des prostituées, seront vite jetées à la fosse commune, et leur affaire classée. Comme le relèvera le« vrai » Sergio Gonzalez, les autorités minimiseront la portée de ces morts, quand ils ne les nieront pas, sur fond de corruption ou de terreur exercée par les narcotrafiquants. De même les journalistes trop curieux seront-ils surveillés de près, et parfois liquidés.

Du côté des criminels, présumés ou avérés, seul le personnage de Klaus Haas, dans le roman, se trouve développé. Ingénieur en informatique, commerçant un peu louche, ce « gringo » est emprisonné comme le fut, en 1995, un chimiste égyptien soupçonné de multiples meutres et qui ne fut probablement qu’un bouc émissaire pour la police et le gouvernement. Dans le roman, Haas pose en victime innocente tout en manipulant la presse et la police en témoin des ténèbres carcérales.

Si le vrai Sergio Rodriguez a pointé l’incurie des autorités mexicaines avec virulence – et au péril de sa vie -, Roberto Bolaño, en romancier de grand souffle, vise plutôt l’immersion et la perception progressive du mal profond de toute une société, impliquant à la fois la corruption étatique et sociale, la culture et les mentalités découlant d’une tradition machiste du viol et de la domination masculine en général.

Il n’est point vraiment de « héros positif » tout pur dans La partie des crimes, dont le plus attachant, jeune policier de vocation du nom de

Lalo Cura, représente le dernier né d’une famille dont les mères ont toutes été violées, une génération après l’autre. Non moins capable d’attention compatissante, l’inspecteur Juan de Dios Martinez, amant de la directrice d’un asile psychiatrique d’une remarquable solidité, connaîtra des vertiges de tristesse proportionnels aux abominations qu’il découvre. Autres figures activement opposées à tout consentement : la voyante Florita qui « sait les choses » et défend courageusement les femmes assassinées à la télévision, ou cette ancienne journaliste devenue députée qui, à la suite de la disparition d’une amie proche- elle-même mêlée à l’organisation de parties fines dans le milieu hyper-contrôlé des narcos -, entreprend de mener l’enquête puis enjoint son confrère Sergio Gonzalez d’écrire la vérité réclamée depuis des années par des associations de femmes solidaires refusant d’admette le pire.

Or à quoi tient «le pire » ? Où est donc ce fameux « secret du monde » ? Dans l’archaïque cruauté de l’homme ? Dans la domination masculine qui se résume, à un moment donné, par la sidérante anthologie de blagues misogynes débitée lors d’une beuverie de flics épuisés ? Dans l’acculturation désastreuse d’une ville-monde faisant office de dépotoir social au seuil des States et de plaque tournante du trafic de drogue ? Dans le pouvoir sans partage d’une classe dirigeante pourrie ? Dans le mal ancré au cœur de l’homme ?

Roberto Bolaño ne prêche pas plus qu’il ne démontre quoi que ce soit : il montre, et La Part des crimes, comme les derniers romans-fables de Cormac McCarthy (Non ce pays n’est pas pour le viel homme ou La Route), nous fait traverser les plus sombres ténèbres, non pour ajouter au désespoir ambiant (ou à quel complaisant nihilisme) mais pour aiguiser au contraire, au plus profond de l’âme du lecteur, son rejet de l’abjection et sa nostalgie de la lumière.

5. Sur La Partie d’Archimboldi, cinquième section du roman-gigogne de Roberto Bolaño.

On se rappelle la noire tirade du cinquième acte de Macbeth en arrivant au terme de la lecture des 1353 pages de 2666 de Roberto Bolaño, dernier roman en cinq livres de l’écrivain chilien mort en 2003, en Espagne, à l’âge de 50 ans :« La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre acteur /Qui se pavane une heure sur la scène / Et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire / Racontée par un idiot, pleine de bruit et de furerur. / Et qui ne signifie rien ».

Ce qui donne, dans la langue de Shakespeare : « Life’s but a walking shadow ;a poor player , / That struts and frets his hour upon the stage,/ And then is heard no more : it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing ».

« Rien » vraiment ? Ce n’est pas, cela va sans dire, à quoi se réduit la signification de la tragédie, dont la conclusion nihiliste de Macbeth n’est qu’un aspect, recoupant la désespérance, à la fin de 2666, de la vieille sœur chérie du protagoniste, Lotte de son prénom, confrontée à un nouvel avatar du Mal, quelque part au Mexique et cinquante ans après la chute du Reich…

À vrai dire, le dernier roman de Roberto Bolaño, paru à titre posthume en 2004, est l’un des livres contemporains les plus riches de sens et de (sombre) poésie qui se puissent trouver, dont la quatrième et la cinquième partie ne cessent de se densifier et de s’intensifier. Après la terrible Partie des crimes, déployée comme un hypnotisant Livres des mortes, en lugubre rappel romanesque des centaines de meurtres de femmes perpétrés aux abords de Ciudad Juarez (Santa Teresa dans le roman), La partie d’Archimboldi nous ramène au début du XXe siècle en Allemagne où, en 1920, une borgne et un boiteux revenu de la Grande Guerre mettent au monde un enfant pas comme les autres, géant ressemblant à une algue à sa naissance et qui développera, bientôt, une étrange propension à l’apnée, un intérêt marqué pour les fonds marins et une vie onirique intense.

À vrai dire, le dernier roman de Roberto Bolaño, paru à titre posthume en 2004, est l’un des livres contemporains les plus riches de sens et de (sombre) poésie qui se puissent trouver, dont la quatrième et la cinquième partie ne cessent de se densifier et de s’intensifier. Après la terrible Partie des crimes, déployée comme un hypnotisant Livres des mortes, en lugubre rappel romanesque des centaines de meurtres de femmes perpétrés aux abords de Ciudad Juarez (Santa Teresa dans le roman), La partie d’Archimboldi nous ramène au début du XXe siècle en Allemagne où, en 1920, une borgne et un boiteux revenu de la Grande Guerre mettent au monde un enfant pas comme les autres, géant ressemblant à une algue à sa naissance et qui développera, bientôt, une étrange propension à l’apnée, un intérêt marqué pour les fonds marins et une vie onirique intense.

Tel est en effet le jeune Hans Reiter, dont l’évocation des premières années rappelle les bons vieux romans d’apprentissage de l’Allemagne romantique, du côté de Jean Paul Richter. Après lecture, c’est d’ailleurs comme une grande courbe qu’on distingue dans l’évolution du livre, du romantisme allemand très imprégné de nature aux convulsions extrêmes de l’expressionnisme. Pour le dire autrement, on pourrait préciser que le roman allemand du Chilien transite de Novalis au Tambour de Günter Grass ou même aux Bienveillantes de Jonathan Littell, ou encore de Döblin (explicitement cité par le protagnoiste) à W.G. Sebald. Plus précisément encore, s’agissant de celui-ci,l’évocation hallucinante des bombardements en tapis, dans 2666, rappelle les pages insoutenables que Sebald consacre, dans Une destruction, à l’anéantissement vengeur des villes allemandes par les Alliés, à la toute fin de la guerre.

Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage (style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, sur le front de l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, entre autres innombrables lieux hantés par de non moins innombrables personnages merveilleusement présents, à tous les étages de la société.

Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage (style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, sur le front de l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, entre autres innombrables lieux hantés par de non moins innombrables personnages merveilleusement présents, à tous les étages de la société.

À la fin de La partie des critiques, premier des romans-dans-le-roman de 2666, le fameux romancier allemand Benno von Archimboldi, pressenti pour le Nobel, se trouvait plus ou moins localisé à Santa Teresa, sans apparaître vraiment, aussi insaisissable qu’un Salinger ou qu’un Pynchon des décennies durant. Sur les 250 premières pages de la quintuple fresque, le protagoniste, tout « écrivain culte » qu’il fût, n’était qu’un objet faire-valoir pour Madame et Messieurs les critiques spécialistes mondiaux de son œuvre, dont le contenu n’apparaissait guère plus – suprême ironie de l’auteur.

Or c’est du côté de la vie que nous ramène La Partie d’Archimboldi, au fil d’un roman qu’on pourrait dire picaresque mais qui n’est pas plus un « roman de guerre » que La Partie des crimes n’était un thriller à serial killers. En fait, Roberto Bolaño se joue des genres autant qu’il joue avec ceux-ci, sans donner jamais dans ce qu’on pourrait dire l’exercice de style ou l’ acrobatie littéraire. Il y a chez lui la candeur des vrais passionnés, communiquée au merveilleux Hans Reiter – le futur Benno von Archimboldo, dont le pseudo renvoie (vendons la mèche !) au réformateur mexicain Benito Juarez et à l’archiconnu peintre de fruits et légumes italien, et qui écrira livre sur livre après avoir vécu plusieurs vies en une.

Si c’est devenu un lieu commun que de parler du « cauchemar » du XXe siècle, avec ses guerres et ses génocides, le plus étonnant est qu’on parcourt ce « tunnel du temps », au côté du jeune Hans Reiter, avec la sensation de rêver éveillé sans cesser de se rappeler la « vérité »historique. Ainsi de l’épisode tout à fait saisissant du fonctionnaire d’Etat, dans un bled de Poméranie, qui voit soudain débarquer un train de Juifs grecs supposés finir à Auschwitz, et qu’il lui faut « gérer » par ses propres moyens, en « opérant » comme il le peut avec peu de personnel, la nuit en douce. Dans la même veine, oscillant entre réalisme et fantastique, la destinée tragi-grotesque du général roumain Entrescu, au membre viril mythique, et finissant crucifié par ses hommes, rend puissamment le mélange détonant d’érotisme et de fureur démente de l’insensé carnage.

Si c’est devenu un lieu commun que de parler du « cauchemar » du XXe siècle, avec ses guerres et ses génocides, le plus étonnant est qu’on parcourt ce « tunnel du temps », au côté du jeune Hans Reiter, avec la sensation de rêver éveillé sans cesser de se rappeler la « vérité »historique. Ainsi de l’épisode tout à fait saisissant du fonctionnaire d’Etat, dans un bled de Poméranie, qui voit soudain débarquer un train de Juifs grecs supposés finir à Auschwitz, et qu’il lui faut « gérer » par ses propres moyens, en « opérant » comme il le peut avec peu de personnel, la nuit en douce. Dans la même veine, oscillant entre réalisme et fantastique, la destinée tragi-grotesque du général roumain Entrescu, au membre viril mythique, et finissant crucifié par ses hommes, rend puissamment le mélange détonant d’érotisme et de fureur démente de l’insensé carnage.

Or le plus étonnant peut-être, et le plus manifeste dans cette dernière partie aux dehors parfois apocalyptiques et fuligineux, tient à la remarquable limpidité de la narration et à sa profonde poésie.

Hemingway dit quelque part que le plus difficile, pour un écrivain, consiste à fondre la poésie et la prose (comme on le voit chez un Faulkner ou un Céline), et sans doute est-ce à ce mélange de réalisme fantastique et de lyrisme, de lucidité tranchante et de tendresse, de force expressive quasi brute et de délicatesse (notamment filtrée par les trois personnage féminins magnifiquement dessinés de l’éditrice érotophile, de l’amante tuberculeuse et de la sorella dolorosa), de tragique et d’humour, que tient la grandeur et l'originalité incomparable de 2666.

S’il n’est pas styliste à ciselures comme un Céline, Roberto Bolaño n’en atteint pas moins, dans la masse mouvante de 2666,et jusque dans ses imperfections formelles et autres longueurs occasionnelles, une forme ressortissant à la transfiguration poétique. Sous les dehors d’un raconteur inépuisable en matière de digressions et d’histoires enchâssées, Roberto Bolaño ne cesse d’affronter, enfin, la question du Mal. Question sans autre réponse, en l’occurrence, que celle du roman lui-même. Dont le titre est lui-même question…

Roberto Bolano. 2666. Gallimard, Folio, 1358p.

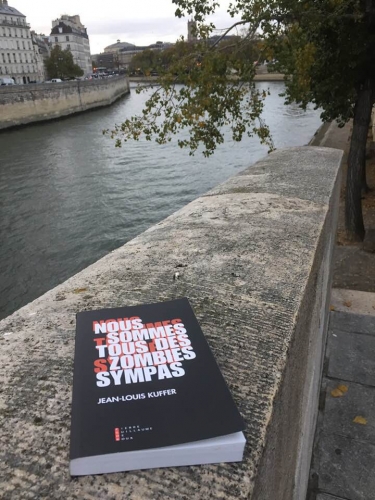

Son projet déclaré était de «restituer l’existence, en vérité le pouls d’une tribu de poètes et d’artistes», mais Rondes de nuit nous mène bien au-delà d’un panorama littéraire local, tant le jeune auteur s’implique lui-même selon la chair et l’esprit, mais aussi par la lettre vivante et vibrante.

Son projet déclaré était de «restituer l’existence, en vérité le pouls d’une tribu de poètes et d’artistes», mais Rondes de nuit nous mène bien au-delà d’un panorama littéraire local, tant le jeune auteur s’implique lui-même selon la chair et l’esprit, mais aussi par la lettre vivante et vibrante.

Il vit positivement sa quête et la ressaisit, merveilleusement, par l’écriture: il rencontre Maître Jacques à Ropraz, pontifiant un peu entre cimetière et lointains bleutés: on le retrouve dans la cuisine des Jaccottet ou dans le bureau de Ramuz à La Muette ; puis c’est à Grignan une fois de plus qu’il emboîte le pas du peintre Hesselbarth - et la figure aimée de son propre grand-père complétera ce «roman» à valeur initiatique dont l’écriture est déjà d’un styliste accompli – avec le sens du détail cocasse d’un Cingria et des bonheurs d’évocation d’une rare finesse, jusqu’à l’envoi final au vieux maître et frère d’écriture Pierre Oster qu’il retrouve à l’enseigne du même amour partagé de la littérature, et dont il dit simplement : «Le poème du monde entier vibre autour de lui».

Il vit positivement sa quête et la ressaisit, merveilleusement, par l’écriture: il rencontre Maître Jacques à Ropraz, pontifiant un peu entre cimetière et lointains bleutés: on le retrouve dans la cuisine des Jaccottet ou dans le bureau de Ramuz à La Muette ; puis c’est à Grignan une fois de plus qu’il emboîte le pas du peintre Hesselbarth - et la figure aimée de son propre grand-père complétera ce «roman» à valeur initiatique dont l’écriture est déjà d’un styliste accompli – avec le sens du détail cocasse d’un Cingria et des bonheurs d’évocation d’une rare finesse, jusqu’à l’envoi final au vieux maître et frère d’écriture Pierre Oster qu’il retrouve à l’enseigne du même amour partagé de la littérature, et dont il dit simplement : «Le poème du monde entier vibre autour de lui».

Le mystère du romancier invisible, voire inaccessible, moins photographié qu’un Blanchot ou qu’un Michaux, et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle, forme ce qu’on pourrait dire le trou noir de la première partie de 2666, dans lequel s’engagent crânement quatre jeunes critiques européens réunis par leur commune passion. Celle-ci s’incarne en la personne de Benno von Archimboldi, dont les nombreux livres suscitent un peu partout un croissant intérêt, à commencer par celui de nos quatre critiques, à savoir Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise de Londres qui partagera son cœur et son corps avec les trois

Le mystère du romancier invisible, voire inaccessible, moins photographié qu’un Blanchot ou qu’un Michaux, et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle, forme ce qu’on pourrait dire le trou noir de la première partie de 2666, dans lequel s’engagent crânement quatre jeunes critiques européens réunis par leur commune passion. Celle-ci s’incarne en la personne de Benno von Archimboldi, dont les nombreux livres suscitent un peu partout un croissant intérêt, à commencer par celui de nos quatre critiques, à savoir Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise de Londres qui partagera son cœur et son corps avec les trois  2. Sur La Partie d'Amalfitano

2. Sur La Partie d'Amalfitano 3. Sur La partie de Fate.

3. Sur La partie de Fate.

De cette terrifiante histoire criminelle, le journaliste et écrivain Sergio Gonzalez Rodriguez, spécialisé jusque-là dans le domaine culturel ( !) a tiré une longue enquête sur le terrain, maints articles et un livre, Des os dans le désert, publié au Mexique en 2002 et traduit en français en 2007 aux éditions Passage du nord/ouest.

De cette terrifiante histoire criminelle, le journaliste et écrivain Sergio Gonzalez Rodriguez, spécialisé jusque-là dans le domaine culturel ( !) a tiré une longue enquête sur le terrain, maints articles et un livre, Des os dans le désert, publié au Mexique en 2002 et traduit en français en 2007 aux éditions Passage du nord/ouest. Il y a, d’abord, la cohorte des victimes, dont nous saurons chaque nom et chaque détail des sévices subis, et dont la litanie évoque une sorte de Livre des Mortes. Mais la plupart n’étant « que » des ouvrières des maquiladoras de la zone industrielle, ou « que » des prostituées, seront vite jetées à la fosse commune, et leur affaire classée. Comme le relèvera le« vrai » Sergio Gonzalez, les autorités minimiseront la portée de ces morts, quand ils ne les nieront pas, sur fond de corruption ou de terreur exercée par les narcotrafiquants. De même les journalistes trop curieux seront-ils surveillés de près, et parfois liquidés.

Il y a, d’abord, la cohorte des victimes, dont nous saurons chaque nom et chaque détail des sévices subis, et dont la litanie évoque une sorte de Livre des Mortes. Mais la plupart n’étant « que » des ouvrières des maquiladoras de la zone industrielle, ou « que » des prostituées, seront vite jetées à la fosse commune, et leur affaire classée. Comme le relèvera le« vrai » Sergio Gonzalez, les autorités minimiseront la portée de ces morts, quand ils ne les nieront pas, sur fond de corruption ou de terreur exercée par les narcotrafiquants. De même les journalistes trop curieux seront-ils surveillés de près, et parfois liquidés. À vrai dire, le dernier roman de Roberto Bolaño, paru à titre posthume en 2004, est l’un des livres contemporains les plus riches de sens et de (sombre) poésie qui se puissent trouver, dont la quatrième et la cinquième partie ne cessent de se densifier et de s’intensifier. Après la terrible Partie des crimes, déployée comme un hypnotisant Livres des mortes, en lugubre rappel romanesque des centaines de meurtres de femmes perpétrés aux abords de Ciudad Juarez (Santa Teresa dans le roman), La partie d’Archimboldi nous ramène au début du XXe siècle en Allemagne où, en 1920, une borgne et un boiteux revenu de la Grande Guerre mettent au monde un enfant pas comme les autres, géant ressemblant à une algue à sa naissance et qui développera, bientôt, une étrange propension à l’apnée, un intérêt marqué pour les fonds marins et une vie onirique intense.

À vrai dire, le dernier roman de Roberto Bolaño, paru à titre posthume en 2004, est l’un des livres contemporains les plus riches de sens et de (sombre) poésie qui se puissent trouver, dont la quatrième et la cinquième partie ne cessent de se densifier et de s’intensifier. Après la terrible Partie des crimes, déployée comme un hypnotisant Livres des mortes, en lugubre rappel romanesque des centaines de meurtres de femmes perpétrés aux abords de Ciudad Juarez (Santa Teresa dans le roman), La partie d’Archimboldi nous ramène au début du XXe siècle en Allemagne où, en 1920, une borgne et un boiteux revenu de la Grande Guerre mettent au monde un enfant pas comme les autres, géant ressemblant à une algue à sa naissance et qui développera, bientôt, une étrange propension à l’apnée, un intérêt marqué pour les fonds marins et une vie onirique intense. Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage (style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, sur le front de l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, entre autres innombrables lieux hantés par de non moins innombrables personnages merveilleusement présents, à tous les étages de la société.

Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage (style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, sur le front de l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, entre autres innombrables lieux hantés par de non moins innombrables personnages merveilleusement présents, à tous les étages de la société. Si c’est devenu un lieu commun que de parler du « cauchemar » du XXe siècle, avec ses guerres et ses génocides, le plus étonnant est qu’on parcourt ce « tunnel du temps », au côté du jeune Hans Reiter, avec la sensation de rêver éveillé sans cesser de se rappeler la « vérité »historique. Ainsi de l’épisode tout à fait saisissant du fonctionnaire d’Etat, dans un bled de Poméranie, qui voit soudain débarquer un train de Juifs grecs supposés finir à Auschwitz, et qu’il lui faut « gérer » par ses propres moyens, en « opérant » comme il le peut avec peu de personnel, la nuit en douce. Dans la même veine, oscillant entre réalisme et fantastique, la destinée tragi-grotesque du général roumain Entrescu, au membre viril mythique, et finissant crucifié par ses hommes, rend puissamment le mélange détonant d’érotisme et de fureur démente de l’insensé carnage.

Si c’est devenu un lieu commun que de parler du « cauchemar » du XXe siècle, avec ses guerres et ses génocides, le plus étonnant est qu’on parcourt ce « tunnel du temps », au côté du jeune Hans Reiter, avec la sensation de rêver éveillé sans cesser de se rappeler la « vérité »historique. Ainsi de l’épisode tout à fait saisissant du fonctionnaire d’Etat, dans un bled de Poméranie, qui voit soudain débarquer un train de Juifs grecs supposés finir à Auschwitz, et qu’il lui faut « gérer » par ses propres moyens, en « opérant » comme il le peut avec peu de personnel, la nuit en douce. Dans la même veine, oscillant entre réalisme et fantastique, la destinée tragi-grotesque du général roumain Entrescu, au membre viril mythique, et finissant crucifié par ses hommes, rend puissamment le mélange détonant d’érotisme et de fureur démente de l’insensé carnage.

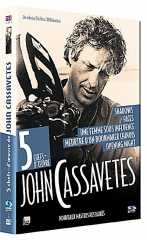

Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur…

Ce qui est également réjouissant, à relever après les « innovations » de Dogma, c’est que le film de Cassavetes soit si pur de toute idéologie et de tout dogmatisme. Dans les compléments, un passionnant entretien avec Michel Ciment confirme d’ailleurs ses priorités en matière d’observation et de jugement, et la philosophie qui la sous-tend. Il y a du Raymond Carver là-derrière, donc du Tchékhov. Ces auteurs-là ne démontrent pas tant qu’ils montrent. Voici le gâchis de nos vies pourries par des normes trop rigides, trop soumises au Système et à ses règles pseudo-morales ou pseudo-religieuses. À la fin d’Une femme sous influence, Mabel étant revenue de l’asile et des électrochocs, la mère de Nick comprend et semble admettre qu’elle est aussi dingue qu’avant et plus aimante encore et que rien n'y fera. De son côté, le pauvre père se voit rejeté par ses enfants jusqu’à comprendre qu’il ne les retrouvera pas sans passer par l’amour de Mabel - et de proposer alors tranquillement de « ranger ce bordel ». C’est cela même : ce film nous aide à « ranger le bordel ». Cinématographiquement cela se fait par des images simples, intimes et chaleureuse (même un chantier peut sembler intime et chaleureux), des plans alternant plages de tendresse et fureur criseuse en cadrages hyper-rapprochés, des hors- champs pour montrer ce qui se montre sans image, bref un film de purs sentiments-sensations qui fait autant mal au corps et à l’âme qu’il fait du bien au cœur… John Cassavetes.

John Cassavetes.

En ville, ce 4 novem

En ville, ce 4 novem

Imre Kertész. Dossier K. Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Uzsvai et Charles Zaremba. Actes Sud,204p.

Imre Kertész. Dossier K. Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Uzsvai et Charles Zaremba. Actes Sud,204p.