Tout en lisant le Cahier de L'Herne consacré à Michel Houellebecq, je retombe sur ces notes datant de l'année où je venais d'ouvrir mon blog...

On a déjà parlé de scandale à propos du nouveau roman d’Amélie Nothomb, mais je ne vois pas, pour ma part, qu’il y ait de quoi s’indigner du fait qu’elle situe Acide sulfurique dans un camp de concentration devenu le lieu de mise en spectacle télévisuelle de la souffrance. La conjecture romanesque a toujours consisté, et notamment dans le domaine de la fable, a pousser une situation à son extrémité, et l’auteur des Combustibles ne fait pas autre chose qu’illustrer, ici, la tendance répandue dans notre société à donner en pâture, à un public de supposés vampires, les images du malheur et de la misère.

Amélie Nothomb imagine que, pour le tournage d’une série de télé-réalité intitulée Concentration, toute une organisation se met en place, qui va planifier la déportation d’une population dont la seule caractéristique sera d’appartenir au genre humain, dans un camp où tout sera filmé, du Tunnel inutile qui sera creusé par les détenus aux latrines et aux moindres recoins où les uns et les autres se réfugieront.

D’aucuns taxeront peut-être Amélie Nothomb de cynisme, alors que c’est ceux qu’elle ne fait que singer qui le sont évidemment, cyniques: les organisateurs de reality-shows débiles, qui vampirisent la vie au seul bénéfice du spectacle. On se rappelle le film C’est arrivé près de chez vous, superbe gorillage belge du genre, et peut-être n’est ce pas un hasard qu’Amélie, belge elle aussi, déboule ainsi avec un roman corrosif à sa façon, un peu jeté mais foisonnant d’idées fulgurantes, plus grave qu’il n’y paraît, reprenant aussi le thème du double (belle/laide, sainte/salope) développé dans Antechrista. Il y a de très beaux moments dans les cent première pages d’Acide sulfurique que j’ai lues jusque-là, et par exemple celui des détenus qui se mettent à converser intelligemment pour résister à la dégradation collective à laquelle on les voue. Cette scène m’a rappelé le témoignage de Joseph Czapski intitulé Proust contre la déchéance, évoquant les causeries que les détenus de Starobielsk avaient organisées pour ne pas se laisser contaminer par la bestialité ambiante.

Désarçonnante Amélie, décidément, que d’aucuns se figurent si sotte avec ses chapeaux, et qui me paraît à vrai dire un bien plus intéressant personnage que tant d’auteurs supposés pensants, notamment ici, dans son registre à la Buzzati ou à la Romain Gary, qu’elle cite d’ailleurs. Simplette en apparence et d’une dérangeante profondeur en vérité: telle est cette sale gamine sage avant l’âge et qui ne se ride point pour autant sous les sunlights…

(Plus tard) Il n’y a finalement rien, mais vraiment rien de répréhensible, ni rien même de provocateur dans le dernier livre d’Amélie Nothomb, que je viens d’achever ce soir avec la conviction que c’est, malgré sa brièveté et sa façon de ne toucher à des choses graves qu’en passant et comme avec désinvolture, l’un de ses livres les plus intéressants et les plus stimulants pour la réflexion, s’agissant d’une perversion majeure de l’époque annoncée par la première phrase: «Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus: il leur en fallut le spectacle».

Imaginer qu’un camp de concentration puisse être organisé à des fins de divertissement grand public, dont les détenus seraient effectivement envoyés à la mort pour corser le jeu, n’est qu’une façon de pousser à bout la logique du voyeurisme et du vampirisme existentiel qui fonde les trouvailles de plus en plus carabinées de la télé-poubelle, sans aller jusqu’aux exécutions à fins de jouissance sexuelle qui se filment clandestinement dans les snuff-movies.

Imaginer qu’un camp de concentration puisse être organisé à des fins de divertissement grand public, dont les détenus seraient effectivement envoyés à la mort pour corser le jeu, n’est qu’une façon de pousser à bout la logique du voyeurisme et du vampirisme existentiel qui fonde les trouvailles de plus en plus carabinées de la télé-poubelle, sans aller jusqu’aux exécutions à fins de jouissance sexuelle qui se filment clandestinement dans les snuff-movies.

Amélie Nothomb ne peut être accusée de manquer de respect aux victimes réelles des camps: elle faufile une réflexion sur le thème de l’abjection absolue en animant des personnages qui ne sont ni des idées désincarnées ni des marionnettes donneuses de leçons, mais des sortes de figures théâtrales, un peu comme chez Anouilh, des masques mais aux traits imitant la vie à s’y méprendre, et dont le dialogue sonne juste.

En abordant, sans peser, le thème du dégoût lié à la mise en spectacle de la pseudo-intimité, comme on l’a vu dans le Loft, ou les jeux de viles rivalités, plus encore ici la souffrance infligée sous l’œil des caméras, la romancière montre à la fois l’ambiguïté, voire l’hypocrisie de nos réactions, et notamment dans les médias commentant gravement la bassesse de ces entreprises en ne cessant de s’en repaître très moralement, comme ceux qui s’exclament au point culminant du livre où la protagoniste pure et belle va se trouver sacrifiée par le vote même des téléspectateurs la désignant à l’exécution: «Quand je vois ça, je suis content de ne pas avoir la télévision!»

Il y a de la moraliste, mais pas vraiment du genre lénifiant, chez cette observatrice assez retorse de la fausse vertu et de toutes les formes de mauvaise foi, qui n’est pas du tout cynique pour autant. Chère Amélie qui écrit cette suite de phrases au moment où son héroïne croit vivre ses derniers instants: «Elle décida de se rappeler ce qu’elle avait aimé dans la vie. Elle se repassa les musiques qu’elle préférait, l’odeur délicate des œillets, le goût du poivre gris, le champagne, le pain frais, les beaux moments avec les êtres chers, l’air après la pluie, sa robe bleue, les meilleurs livres (…) Elle pensa aussi qu’elle avait tant aimé les matins»…

J’aime vraiment beaucoup cette phrase: «Elle pensa aussi qu’elle avant tant aimé les matins». Or ce drôle de livre irradie une espèce de beauté nette et de confiance en la dignité humaine, malgré les horreurs évoquées…

C’est en lisant la définition du Merveilleux Machin, ce livre qui tient de l’essai fourre-tout style Montaigne, le genre «ni fait mais à faire» dont parle Charles Dantzig dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française, que m’est revenu le souvenir de La patience du brûlé de Guido Ceronetti, qu’aussitôt j’ai pêché sur un rayon pour y trouver la foison de reliques (lettre de Jacques Réda, factures du Café Diglas, dépliant publicitaire des Petits chanteurs à l’Ecole d’équitation espagnole, portrait de ma fille J. à l’éléphant Gigondas de Goulbenaize, etc.) que j’y ai laissées à travers les années sans compter les multiples aquarelles qu’y a jetées mon ami F. au temps de nos pérégrinations parisiennes ou viennoises.

C’est en lisant la définition du Merveilleux Machin, ce livre qui tient de l’essai fourre-tout style Montaigne, le genre «ni fait mais à faire» dont parle Charles Dantzig dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française, que m’est revenu le souvenir de La patience du brûlé de Guido Ceronetti, qu’aussitôt j’ai pêché sur un rayon pour y trouver la foison de reliques (lettre de Jacques Réda, factures du Café Diglas, dépliant publicitaire des Petits chanteurs à l’Ecole d’équitation espagnole, portrait de ma fille J. à l’éléphant Gigondas de Goulbenaize, etc.) que j’y ai laissées à travers les années sans compter les multiples aquarelles qu’y a jetées mon ami F. au temps de nos pérégrinations parisiennes ou viennoises.

Or c’est cela même qu’un Livre Machin ou livre-mulet, rempli en outre par Ceronetti de notes de voyage exaltées ou plus souvent assassines à travers l’Italie, de sentences mystico-polémiques, de citations piquées au fil de ses lectures incessantes, de graffitis relevés sur les murs (NOUS SOMMES LA VIE SPLENDIDE DANS UN MONDE DE MORTS) et autres inscriptions notées au vol (A Louer. S’adresser à Pétrarque; Régime: moins de kilos, plus de sexe, etc.), c’est cela par excellence avec Ceronetti, mais Dantzig lui-même ne nous offre pas autre chose, ou Ramon Gomez de La Serna dans Le Rastro, Fernando Pessoa dans Le livre de l’intranquillité ou Dino Buzzati dans ses notes crépusculaires d’En ce moment précis.

Ce sont des livres de géographie émotive (dixit Ceronetti) avec lesquels se balader «autour de sa chambre», et Dantzig cite justement Xavier de Maistre, des livres-labyrinthes ou des livres-médecine comme cette autre merveille de Gomez de La Serna que je n’en finis pas de relire, Le docteur invraisemblable, non sans me promettre à présent d’aller mettre le nez dans Jaune bleu blanc de Valéry Larbaud que cite aussi Dantzig, et me revoici retombant, dans La patience du brulé, sur une page marquée par une aquarelle représentant L’Herbe du diable (mon cher F. qui a renoncé à la peinture pour l’image virtuelle, le malheureux, et notre amitié défunte pour cela peut-être), où je retrouve cette phrase de Ceronetti soulignée au crayon rouge: «A mettre avec les Cent Plus Belles Pensées du Monde: «Le cœur de l’homme a des lieux qui ne sont pas et où entre la douleur pour les faire être». (Blanc de Saint-Bonnet, De la douleur)

Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.

Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.

Dénoncer la pédophilie est une chose, mais faire ressentir quasi physiquement de quoi il retourne est une autre affaire, qui me semble réussie dans Mysterious skin, non du tout de façon moralisante mais de manière à la fois sourde et très directe. Lorsque, à la fin du film, l’un des deux garçons, devenu prostitué après que son abuseur l’eut en somme «élu», raconte comment, comme un jeu, le grand sportif lui avait enseigné à lui enfiler son petit poing et son petit bras dans l’anus, selon la pratique connue du fist fucking, nul jugement n’est formulé mais le sentiment physique de l’énormité de l’abus, bien plus encore que l’éventuel dégoût, nous fait partager la stupéfaction de l’autre garçon qui, pour sa part, a englouti ces péripéties dans un trou noir de sa mémoire.

Il y a dans Mysterious skin une scène très belle où l’on voit un vieux sidéen à catogan, l’air artiste décavé, demander au jeune prostitué de le masser, ce que le jeune homme fait tout chastement comme il le ferait à son père ou au père de son père dont son client à l’âge, et c’est à la fois triste à mourir et beau.

Tout est triste et beau dans Mysterious skin, comme dans Ken Park, et c’est pourquoi je parle de films moraux, au sens d’une dignité défendue avec plus d’amour et de respect humain que par les ordinaires sermons.

Ni l’un ni l’autre, sans doute, ne sont des chef-d’oeuvres du 7e art, mais chacun d’eux est un beau film, de la même radicale honnêteté. De tous deux émane la même sombre poésie et la même vérité humaine que de jeunes acteurs modulent avec une extraordinaire justesse.

Yasmina Reza reprend, dans Nulle part, sa partie de clavecin personnel. C’est tendre et ferme, finement incisif, cela sonne comme une confidence dans le froid, sous la neige peut-être, dans un jardin public ou dans un café.

Yasmina Reza reprend, dans Nulle part, sa partie de clavecin personnel. C’est tendre et ferme, finement incisif, cela sonne comme une confidence dans le froid, sous la neige peut-être, dans un jardin public ou dans un café.

Elle parle de ses enfants petits qui s’éloignent en grandissant, et cette liberté bonne fait mal, puis elle écrit: «Je ne connais pas les langues, aucune langue, de mes père, mère, ancêtres, je ne reconnais ni terre ni arbre, aucun sol ne fut le mien comme on dit je viens de là, il n’y a pas de sol où j’éprouverais la nostalgie brutale de l’enfance, pas de sol où écrire qui je suis, je ne sais pas de quelle sève je me suis nourrie, le mot natal n’existe pas, ni le mot exil, un mot pourtant que je crois connaître mais c’est faux, je ne connais pas de musique des commencements, de chansons, de berceuses, quand mes enfants étaient petits, je le berçais dans une langue inventée»…

Sa patrie ce sont donc les mots, la musique de la langue française, à un moment donné elle cite le Requiem de Fauré et c’est cela même: cette douceur et cette netteté sous la neige.

Au théâtre, m’avait paru trop brillant, mais Conversations après un enterrement, puis La traversée de l’hiver et L’homme du hasard m’ont touché comme du Tchekhov à la française, ça et là un peu lisses encore mais avec des résonances émotionnelles d’une autre profondeur, et le monologue du ronchon magnifique d’Une désolation est aussi une belle chose généreuse à la Gary, dont la mélancolie réservée se retrouve dans cette suite de notes à fines touches.

Tout ce que j’ai lu ces derniers temps à propos de Michel Houellebecq, avant même de tenir en mains La possibilité d’une île, me semble à côté du sujet et ressortir au bavardage sur le «phénomène» médiatique bien plus que du débat sur le livre.

Il a fait ce soir un crépuscule indicible où le rose bleuté du lac aux airs de fleuve immobile, le mauve orangé des montagnes de Savoie et le ciel pervenche flammé d’or doux, par delà tous les verts du val suspendu que surplombe notre nid d’aigle, semblaient flotter hors du temps, et c’est ainsi que ma lecture de La Possibilité d'une île, cet après-midi dans le triple bleu du bord du lac exténué de soleil, sur la plage interdite de la réserve naturelle où je défie les vigiles à chiens allemands, se poursuivait en oscillant de l’instant présent au lointain futur. (A La Désirade, ce mardi 30 août)

Il me semble que c’est un livre sérieux que ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont de la même tenue, beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances et plus sûres que celles de Particules, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus long et avec plus d’énergie.

Il me semble que c’est un livre sérieux que ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont de la même tenue, beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances et plus sûres que celles de Particules, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus long et avec plus d’énergie.

Cela surtout me saisit d’emblée comme à la lecture de la dernière trilogie américaine de Philip Roth (Pastorale américaine, J’ai épousé un communiste et La tache), que c’est intéressant, je dirais aussi: comme Les illusions perdues. Houellebecq n’en est pas à ces hauteurs mais il y tend: il nourrit son roman d’un souci d’expliquer le siècle et les gens, tels qu’il les voit, comme il en souffre, avec une profusion d’observations qui en impose. Mais il n’y a pas que ça: tout cela vit et vibre. Les personnages ont gagné en étoffe, et la langue traduit la jubilation de l’auteur, sûr qu’il est en train de leur jouer un bon tour.

Les trois premiers personnages qui apparaissent dans les 100 premières pages de La possibilité d’une île, sans parler du chien Fox qui fait parfaitement son métier de chien comme mon chien Fellow fait le sien de finir la journée en sirotant son scotch (c’est un scottish) sont à la fois crédibles et attachants. Les messieurs se branlent moins la verge que dans Les particules élémentaires , ce qui repose, et les dames sont moins caricaturales que dans le même roman et que dans Plateforme. A vrai dire il n’y a jusque-là qu’une dame jusque-là, Isabelle, rédactrice en chef du magazine Lolita, qui se fait 50.000 euros par mois pour encourager les femmes de 25-30 ans à ne pas baisser les bras devant leurs nymphettes, qu’elles imitent comme elles peuvent.

Mais avant Isabelle, il y a Daniel 1, un humoriste du XXe siècle, jugé «mec super cool» par l’incontournable Jamel Debbouze, et qui évoque à la fois Desproges, Bigard et Dieudonné, enfin l’opposé de l’«humaniste» à la Guy Bedos, et surtout: qui développe d’étonnantes réflexions, à lui soufflées par l’auteur mais ne faisant pas pièces rapportées pour autant. Enfin il y a Daniel 24, 24e avatar cloné de Daniel 1, qui nous parle de son lointain futur où il se fait ch… en assistant à l’extermination des derniers humains ensauvagés. A son époque, la prostitution est mondialement proscrite, on a oublié ce que fut le rire et les larmes aussi - seul Daniel 9 a encore chialé un bon coup avant la disparition du phénomène.

Jacques-Pierre Amette disait, hier soir à Campus, que ce livre est très ennuyeux. Je serais triste que cela s’avère dans les 390 pages suivantes, mais j’en doute. Plutôt, je me dis qu’un tel livre ne peut pas plaire à un critique pourtant fin et avisé, mais en somme de l’ancienne garde littéraire, pas plus qu’il ne peut plaire à M. Rinaldi de l’Académie française.

C’est qu’on a changé l’eau des poissons. La société littéraire de M. Rinaldi n’existe plus, ou presque plus. Je ne dis pas qu’il faille s’en réjouir; d’ailleurs Charles Dantzig, avec son Dictionnaire égoïste de la littérature française, en constitue une prolongation vivifiante - plus généreux au demeurant que M. Rinaldi campé sur ses talons de bottines.

Il n’en reste pas moins que ce qu’apporte Michel Houellebecq est à considérer, comme ce qu’ont apporté, quelques étages plus haut, un George Orwell, un Stanislaw Ignacy Witkiewicz, un Philip K. Dick ou d’autres contre-utopistes qu’il continue à sa façon, en plus moraliste noir macéré dans la bile de Schopenhauer, et en plus youngster panique.

Voilà le mot que je cherchais: panique. Roland Topor, Fernando Arrabal (dont il n’y a pas à s’étonner qu’il défende Houellebecq), quelques autres encore ont plus ou moins animé naguère un mouvement qui se disait Panique. Cela se passait loin du surréalisme plus esthétisant et politisé, dans une zone de métèques intéressants. Michel Houellebecq me semble un de ceux-ci.

J’ai beau ne pas voir du tout le monde et les gens comme les voit Michel Houellebecq: je n’en suis pas moins captivé par la lecture de La possibilité d’une île, comme je ne l’avais plus été (j’excepte le merveilleux Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig) depuis des mois par un ouvrage contemporain, je dirais: Elizabeth Costello de J.M. Coetzee.

Michel Houellebecq n’a pas encore l’âge de Coetzee et moins encore celui de la vieille protagoniste débonnaire et fine fée de ce magnifique roman du vieillissement, mais La possibilité d’une île est aussi une affaire d’âge et de vieillissement. Après ces livres de vieux ados branleurs en mal d’extase que me figurent Extension et Les particules, et le feuilleton de trentenaires de Plateforme, ce nouveau livre traduit à la fois l’angoisse du vieillissement personnel du protagoniste et le sentiment latent en Occident d’une lassitude à la fois physique et métaphysique, la fameuse ère du désenchantement dont parle Marcel Gauchet, mais ici vue de l’autre bout des siècles, comme par un ange.

Plusieurs de mes chers confrères (un Jacques-Pierre Amette ou un Pierre Assouline, pour ceux qui se sont déjà s’exprimés) disent s’ennuyer en lisant

Eh bien pas moi: ce livre me passionne, et d’abord par son ton, à la fois sérieux et mélancolique, malicieux et tendre sous ses aspects ici et là provocateurs. On cherche déjà noise à l’auteur en recensant les «petites phrases» lâchées par Daniel 1 illico attribuées à l’auteur, à propos de Nabokov, Onfray, les Arabes-Juifs-Chrétiens et autres «jeunes pétasses», sans dire que tout ça procède d’un magma existentiel dans lequel le corps se mêle au corps du monde. Pour ma part, je ne vois que Witkiewicz qui ait si bien parlé des rapports entre le corps et la conscience, le sexe et l’esprit, les caresses et les sentiments, la course de rat de l’individu et les transformations sociales significatives en phase avec le climat, la perte du sens du sacré en phase avec le choc des nouveaux savoirs.

Tout ça, tressé, fondu dans un récit beaucoup plus fin et délicat qu’il n’y paraît (l’honnête homme traditionnel et la gente dame seront évidemment choqués par maintes expressions triviales, mais il faudra qu’ils s’y fassent avant qu’on ne parle d’autre chose…) et qui laisse à chacun la liberté de «se» penser.

La possibilité d’une île est un formidable réceptacle d’observations, procédant d’une grande curiosité inquiète. De tout le reste je me fiche bien: de tout ce qu’on dira de ce livre sans le lire. Ce que je sais, c’est que j’y trouve mille fois plus de notations intéressantes que dans tous les romans de M. Rinaldi si bellement écrits, n’est-ce pas, et que, même en désaccord sur de multiples points, même partageant la défiance de Nancy Huston envers les «professeurs de désespoir», ce livre me semble plus vivant, plus tonique, plus excitant, plus stimulant que des tonnes d’ouvrages mieux peignés ou plus «optimistes».

Dans un premier temps, j’ai resserré le fruit de ma première lecture dans un papier beaucoup trop bref et sous un titre très «fils de pub», mais cela fait partie du jeu, cela aussi, et d’ailleurs j’y reviendrai plus souvent qu’à mon tour…

Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE et que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte.

Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE et que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte.

Oui c’est cela que je ressens en lisant les auteurs qui comptent réellement pour moi: tel fut cet homme en ce moment précis, il se nommait Blaise, Umberto, Thomas, Vassily, Stanislaw Ignacy, Charles-Albert, Marcel, Dino, et tels ils furent dans la chaîne de l’homme.

Au fil de la partie ascendante de son récit de vie, Daniel 1, le protagoniste de La possibilité d’une île, traite Fogiel de «petite merde», par une sorte de constat qui semble aller de soi et pour celui qui parle autant que pour celui dont il est question. Fogiel est une petite merde: c’est un fait, de même que Carlier est une grosse merde. Ce sont des constats comparables à ceux qui portent sur le temps qu’il fait.

Mais qui parle? Est-ce Michel Houellebecq qui s’exprime ainsi? Est-ce Houellebecq qui «fusille une star», comme le relève un hebdo suisse people qui s’empresse de relever, dans La possibilité d’une île, tous les cas de dropping name où Houellebecq, jouant sur la fameux (euh) effet de réalité, mais sous le couvert de Daniel 1, traite Nabokov de ceci et Michel Onfray, la pauvre Björk ou le délicieux Lagerfeld de cela.

Il ne fait aucun doute que la presse people, farcie de petites merdes, va se jeter sur le livre de Michel Houellebecq et lui faire un procès en fusillade, histoire de faire mousser le mahousse. Tout cela est en somme logique, étant entendu que Daniel 1, l’humoriste de Michel Houellebecq, et l’Houellebecq en question, font une espèce de judo avec la réalité contemporaine, la poussant à l’extrême de sa logique pour mieux en illustrer les mécanismes, comme s’y emploie Amélie Nothomb dans Acide sulfurique en imaginant un jeu de téléréalité dans un camp de concentration.

Moi qui travaille dans un merdique journal de province, et que maints lecteurs considèrent probablement comme une petite ou une grosse merde, je suis intéressé tout de même de percevoir, sous le discours panique de Houellebecq-Daniel, une parole de révolte et d’interrogation qui nous transporte dans une autre dimension.

A un moment donné, Daniel 1 traite Larry Clark, réalisateur de Ken Park, de petite-grosse merde, ou quelque chose comme ça: vil commerçant démagogue, à peu de chose près. Comme j’estime beaucoup Larry Clark, et que je trouve Ken Park un film d’une grande honnêteté, j’aurais pu conclure que ce Daniel1 était une petite merde et ce Michel Houellebecq une grosse merde avant de retourner à la lecture de mon cher Dictionnaire égoïste de la littérature française de ce cher Dantzig tellement plus reposant.

Mais non: ce que dit Daniel 1 sur Larry Clark a beau me sembler tout faux: j’ai envie de discuter avec lui, quitte à ce qu’on s’engueule. Daniel sort de ses gonds parce que Larry Clark, dans Kids et dans Ken Park, s’est mis très près de groupes d’adolescents pour essayer de percevoir leur désarroi dans une société en perte de lien social et familial. Comme il se sent menacé par ce que vient de lui dire sa jeune amie sur son âge, Daniel 1 panique et se déchaîne en croyant trouver dans Ken Park l’apologie de la jeunesse contre les vieux, ce qui est tout à fait faux. Larry Clark montre, dans Ken Park, autant de compassion (nous fait ressentir autant de pitié) pour les deux vieux vieillards adorables qui se font poignarder par leur petit-fils dément que pour les autres parents aux airs eux-mêmes de vieux gamins. Peut-être Michel Houellebecq ressent-il les choses comme son Daniel 1, mais est-ce une raison pour que je le traite de petite merde?

En ce qui me concerne, j’ai de plus en plus horreur de l’usage normalisé du langage ordurier, et je suis persuadé que Michel Houellebecq ressent la même chose, de même que je suis persuadé que Bret Easton Ellis a horreur de la violence. Mais ces deux-là font usage des mêmes armes, quitte à passer pour de vraies frappes. Or lorsque je lis la chronique de M. Angelo Rinaldi consacrée à La possibilité d’une île, je n’ai pas de peine à discerner la vraie vulgarité, sous la pommade et la poudre de cocotte.

Ah mais le jour se lève, camarades, chères petites merdes que nous sommes: encore une journée divine!

Il a fait hier après-midi un temps soudain étrange, me rappelant l’entrée maritime observée à Cap d’Agde en mai dernier, où d’un moment à l’autre une sorte d’obscurité éblouissante s’est établie en plein jour, alourdie par une énorme humidité et des relents de je ne sais quelle tornade à venir. Or j’étais en train de regarder Le choc des mondes, ce charmant navet de SF ultra-kitsch des années 50 qui évoque la fuite d’une poignée de terriens à bord d’une fusée à l’approche d’une catastrophe planétaire. Le soir encore, les images des voyageurs de l’espace débarquant dans un décor idyllique composé de toiles peintes mille fois plus suggestives, dans leur naïveté lustrale, que les effets spéciaux les plus carabinés, j’ai repensé au long chapitre que Michel Houellebecq consacre, sans se moquer mais sans se départir d’un sourire distant, à la secte des Elohimistes réunie dans le décor de Lanzarote.

J’ai parlé de navet à propos du Choc des mondes, mais c’est ce film-culte de Rudolph Mate, qui m’évoque un roman-photo d’anticipation ou une BD de la belle époque des séries d’Artima, dégage le même type d’interrogation sur notre destinée terrestre que peut suggérer n’importe quel cataclysme naturel, du tsunami du début de l’année à l’ouragan qui vient de dévaster la Louisiane. Le spectacle des foules errantes vues d’avion, dans les abords du lac Pontchartrain, m’a fait le même effet que celle qui fuient dans le dernier film de Spielberg: il y a là de l’enfantine terreur, et donc des questions auxquelles M. Rinaldi, que la seule idée qu’un écrivain puisse toucher à la science fiction fait grimacer d’horreur, n’a pas accès.

Michel Houellebecq, nourri de culture populaire comme nous tous, et se posant des questions sur les fins de l’espèce et du monde, retrouve, dans La possibilité d’une île, cette (feinte) naïveté qui ne craint pas de jouer avec le kitsch. Mais seuls les cuistres recuits s’en offusqueront, que la seule idée que la littérature puisse dire quelque chose dérangent.

NE PAS DERANGER: voici ce que je lis au front de tant de blasés et de paresseux, de prétendus beaux esprits et de bien pensants suant l’ennui - ceux-là même qui, l’air grave, se pâmeront devant tel film ou tel livre «dérangeant».

Je lisais ce matin un fragment d’In quel preciso momento de Dino Buzzati où il est question du sentiment d’être «jeté» de l’homme vieillissant, et du coup je me suis rappelé ces pages étonnantes de La possibilité d’une île où Daniel 1, constatant que la ravissante Esther, de vingt ans plus jeune que lui, n’a pas osé le présenter à sa sœur aînée en craignant qu’elle le trouve trop décati, se lance alors dans une diatribe, où il radote passablement à propos de Larry Clark, et qui lui fait relever justement que la différence d’âge est aujourd’hui le dernier tabou. «Dans le monde moderne, ajoute-t-il, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux». Et de s’enflammer à proportion de son inquiétude, et de susciter la première vraie conversation avec Edith qui va se prolonger tard dans la nuit au point qu’ils en oublieront de faire l’amour. Ce qui le fait dire ceci: «C’était notre première vraie conversation, et c’était d’ailleurs me semblait-il la première vraie conversation que j’aie avec qui que ce soit depuis des années, la dernière remontait probablement aux débuts de ma vie commune avec Isabelle, je n’avais peut-être jamais eu de véritable conversation avec quelqu’un d’autre qu’une femme aimée, et au fond il me paraissait normal que l’échange d’idées avec quelqu’un qui ne connaît pas votre corps, n’est pas en mesure d’en faire le malheur ou au contraire de lui apporter de la joie soit un exercice faux et finalement impossible, car nous sommes des corps, nous sommes avant tout, principalement et presque uniquement des corps, et l’état de nos corps constitue la véritable explication de la plupart de nos conceptions intellectuelles et morales». Sur quoi Daniel évoque deux particularités de la belle Esther: le fait qu’elle ait perdu un rein et le fait qu’elle ait perdu plus récemment le chien qu’elle aimait (comme si celui-ci faisait aussi partie de son corps), enfin le fait qu’elle soit «une très jolie jeune fille».

Je lisais ce matin un fragment d’In quel preciso momento de Dino Buzzati où il est question du sentiment d’être «jeté» de l’homme vieillissant, et du coup je me suis rappelé ces pages étonnantes de La possibilité d’une île où Daniel 1, constatant que la ravissante Esther, de vingt ans plus jeune que lui, n’a pas osé le présenter à sa sœur aînée en craignant qu’elle le trouve trop décati, se lance alors dans une diatribe, où il radote passablement à propos de Larry Clark, et qui lui fait relever justement que la différence d’âge est aujourd’hui le dernier tabou. «Dans le monde moderne, ajoute-t-il, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux». Et de s’enflammer à proportion de son inquiétude, et de susciter la première vraie conversation avec Edith qui va se prolonger tard dans la nuit au point qu’ils en oublieront de faire l’amour. Ce qui le fait dire ceci: «C’était notre première vraie conversation, et c’était d’ailleurs me semblait-il la première vraie conversation que j’aie avec qui que ce soit depuis des années, la dernière remontait probablement aux débuts de ma vie commune avec Isabelle, je n’avais peut-être jamais eu de véritable conversation avec quelqu’un d’autre qu’une femme aimée, et au fond il me paraissait normal que l’échange d’idées avec quelqu’un qui ne connaît pas votre corps, n’est pas en mesure d’en faire le malheur ou au contraire de lui apporter de la joie soit un exercice faux et finalement impossible, car nous sommes des corps, nous sommes avant tout, principalement et presque uniquement des corps, et l’état de nos corps constitue la véritable explication de la plupart de nos conceptions intellectuelles et morales». Sur quoi Daniel évoque deux particularités de la belle Esther: le fait qu’elle ait perdu un rein et le fait qu’elle ait perdu plus récemment le chien qu’elle aimait (comme si celui-ci faisait aussi partie de son corps), enfin le fait qu’elle soit «une très jolie jeune fille».

Or comme je suis le père d’une très jolie jeune fille, mais vraiment très jolie, j’aurai apprécié ce qui suit, à propos de l’empire que Daniel 1 subit de la part de la très jolie Esther: «La beauté physique joue ici exactement le même rôle que la noblesse de sang sous l’Ancien Régime, et la brève conscience qu’elles pourraient prendre à l’adolescence de l’origine purement accidentelle de leur rang cède rapidement la place chez la plupart des très jolies jeunes filles à une sensation de supériorité inné, naturelle, instinctive, qui le se place entièrement en dehors, et largement au-dessus du reste de l’humanité. Chacun autour d’elle n’ayant pour objectif que de lui éviter toute peine, et de prévenir le moindre de ses désirs, c’est tout uniment qu’une trps jolie jeune fille en vient à considérer le reste du monde comme composé d’autant de serviteurs, elle-même n’ayant pour seule tâche que d’entretenir sa propre valeur érotique – dans l’attente de rencontrer un garçon digne d’en recevoir l’hommage. La seule chose qui puisse la sauver sur le plan moral, c’est d’avoir la responsabilité concrète d’une être plus faible, d’être directement et personnellement responsable de la satisfaction de ses besoins physiques, de sa santé, de sa survie – cet être pouvant être un frère ou une sœur plus jeune, un animal domestique, peu importe».

Des passages de cette eau-là, que je situe à la hauteur d’analyse des pages de Saul Bellow dans Ravelstein ou des pages de Philip Roth dans La beauté du démon, où il est également question d’un homme vieillissant fou d’une très jolie jeune fille, des pages si limpides et si fines, si déliées dans leur expression et d’une résonance si amicale, La Possibilité d’une île, dont on prétend l’auteur phallocrate, misogyne et vulgaire, en regorge, au pont que depuis trois jours j’y reviens sans cesse pour y puiser…

La méchanceté de la critique établie à l’encontre de La possibilité d’une île est à la fois sidérante et significative, comme s’il s’agissait de se débarrasser vite fait d’un écrivain qu’on craint de lire, les propos méprisants et même haineux trahissant de fait une lecture en surface ou de mauvaise foi. Il y a là une sorte de lynchage qui découle probablement, aussi, du marketing anticipé de ce livre, comme s’il fallait que les vertueux critiques opposent leurs principes moraux à ce battage et montrent ainsi leur indépendance. Sous un titre hypocrite (Ni cet excès d’honneur ni cette indignité), car on a soigneusement choisi les termes les plus méprisants de nos confères européens, Le Temps de samedi passait en revue une dizaine de chroniques où l’on voit bien que le parti pris, le jugement anticipé, la conclusion précédant lecture sont la règle. On parle d’antisémitisme et de misogynie, on taxe le pauvre auteur de «commère» ou de «cynique vulgaire», surtout: on ne dit rien du contenu réel du livre.

Il va de soi qu’on peut discuter sur les (apparentes) provocations du début du livre, où Daniel 1 l’humoriste «panique» aligne les énormités comme n’oserait le faire un Dieudonné shooté, de même qu’on peut se trouver en désaccord avec maintes observations et autres conclusions du même protagoniste, et notamment pour sa vision déterministe de la vie, mais discuter, ou même disputer, n’est pas vilipender.

C’est d’autant plus choquant qu’il s’agit d’un livre d’immersion lente et d’évolution, dont le personnage, d’abord agité et faraud à l’image de l’époque, devient de plus en plus pénétrant au fur et à mesure qu’il mesure, avec quel désarroi, l’effet du vieillissement sur lui-même. C’est là le grand thème du livre: le vieillissement du corps et, pourrait-on dire, du corps de l’espèce, le sentiment d’un type vieillissant d’être jeté (qu’exprimait déjà si fort un Buzzati dans sa Chasse aux vieux), la fatigue d’être et la tristesse de n’être plus aimé, car c’est aussi un roman d’une lancinante mélancolie sur le manque d’amour, qui ressort le plus fort dans le chapitre magnifique où Daniel 1 constate que la charmante Esther, type de la jeune fille libérée à l’enseigne de la movida espagnole, incarne une sorte de nouvelle espèce hédoniste qui ne désire que son désir et surtout pas l’attache de l’amour.

Je doute, pour ma part, que l’hédonisme d’Esther (qui ravirait Michel Onfray, que vomit Daniel 1, et moi donc) soit le fait d’une génération entière, comme le prétend le protagoniste. Il y a du moraliste puritain chez Houellebecq (puritain à l’envers si l’on veut mais puritain quand même) qui répugne aux nuances et aux détails individuels, même si ses personnages sont bien plus travaillés ici et diversifiés que dans Les particules. Mais là encore: le texte évolue. Il est imbécile de prétendre, comme La Stampa, que ce livre postule «le salut par l’entremise d’une secte adoratrice de la science et des extraterrestres», qui prouve du moins que le livre n’a pas été lu. C’est ne pas voir la critique malicieuse des tenants et des aboutissants de la secte en question, avec le passage du premier gourou à son fils messianique, et cette superbe description de la petite entrepris du début devenant firme organisée nickel. Ce qu’on retient dans les gazettes, c’est que Michel le barjo a trempé dans un séminaire des raëliens et qu’il en est revenu fondu en mysticisme. C’est prouver qu’on n’a pas lu.

Mais ma fois tant pis pour eux: ils ont manqué quelque chose. Un chef-d’œuvre? Peut-être pas. Pas encore Les illusions perdues, mais un beau livre drôle et douloureux, surtout: honnête.

J’ai souvent été exaspéré par le vilain canard Houellebecq, qui m’a imposé l’interview la plus pénible que j’aie jamais réalisée, dont la bande enregistrée est une suite de grommellements vagues et de propos vaseux. Les particules m’avaient pas mal déçu, et la forme de Plateforme, alors que le contenu, le ton, l’immersion psychologique, les observations nouvelles de ce livre m’ont réconcilié avec ce drôle de bonhomme. Quant à La possibilité d’une île, c’est autre chose: c’est, passées une fois encore les cinquante premières pages un peu trop «couilles de Reiser», de la littérature sérieuse. Pas cuistre ou pédante du tout mais sérieuse et surtout: honnête…

J’ai fait cette nuit ce rêve étrange en langue italienne, ce rêve de vraie vie révélée dans la lumière oblique. Je me trouvais dans la grande nuit italienne, revenant d’un long voyage et tout à coup je me trouvais à proximité d’une maison dont une fenêtre ouverte était restée allumée et, m’approchant, je reconnaissais la chambre que j’avais quittée je ne savais depuis combien de temps, et sur la table il y avait ce livre ouvert dont je déchiffrais ces mots en langue italienne dans la lumière oblique: «Un calendrier restreint, ponctué d’épisodes suffisants de mini-grâce (tel qu’en offrent le glissement du soleil sur les volets, ou le retrait soudain, sous l’effet d’un vent plus violent vent du Nord, d’une formation nuageuse aux contours menaçants) organise mon existence, dont la durée exacte est un paramètre indifférent».

Sous le souffle lunaire les pages se tournaient et je lus encore «C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre,/Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir…», je lus encore au vol «Je n’entendais même plus ma propre respiration, et je compris alors que j’étais devenu l’espace», enfin ces derniers mots scintillèrent dans la nuit italienne: «Il existe au milieu du temps/La possibilité d’une île»…

A mon réveil, à fleur de conscience, lorsque la mémoire est encore un obscur océan aux haleines mêlées, j’ai resongé à cet autre voyage dans cette nuit étrangère qu’a représenté pour moi la lecture de La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, dont le son unique retentit encore en moi comme il en va de tout livre réellement important.

Je n’ai cessé de sourire tout au long de cette lecture, avec une sorte de nostalgie anticipée qui me rappelait à tout instant l’amour que j’ai de la vie et des gens, comme aiguisé par la haine que Daniel 1 prétend nourrir pour la vie et les gens, que je voyais avec le recul de Daniel 25, de son promontoire du quarantième siècle. Tout au long de cette lecture je n’ai cessé de songer avec plus de tendresse à notre pauvre humanité mal fichue et, me rappelant nos interminables débats métaphysiques ou pseudo-métaphysiques de jeunes gens, dans la tabagie des bars, à tous les futurs qu’on aura imaginés de l’aube de l’humanité au quinzième chapitre du récit de Daniel 25 écrivant: «Parfois, la nuit, je me relève pour observer les étoiles».

L’autre jour à une terrasse ensoleillée, l’ami Nicolas me racontait un rêve récurrent de ses nuits grecques, qui le voit arriver à New York à la nage, et découvrir la ville comme un Futur possible. Or je vois à présent La possibilité d’une île dans cette lumière nocturne, non du tout comme une thèse à caractère scientifique ou philosophique (Daniel 1 se voit en «Zarathoustra des classes moyennes», ce qui en dit long sur l’ironie de son démiurge), mais comme la vision transitoire d’un poète d’aujourd’hui ou le journal de bord transposé d’un garçon qui ne s’aime pas beaucoup mais se soigne, oscillant entre le sentiment océanique d’un esprit-corps porté sur l’extase et l’exaspération que lui inspire toute forme de mensonge ou ce qu’il croit tel.

Schopenhauer prétend que «la vie n’est pas un panorama», mais ce que je vois à la fenêtre, dans la double coulée du temps du lac et des montagnes multiséculaires, me fait me foutre de ce que dit Schopenhauer de la vie autant que des femmes ou des barbus. De la même façon, je me fous des convictions transitoires de Michel Houellebecq, lecteur de Schopenhauer et d’Auguste Comte, étant également entendu que ma vie et mon chien ne sont en rien réductibles à la vie de Daniel 1 et du pauvre Fox.

Un livre important n’est pas un catéchisme mais une proposition nouvelle de lecture du monde, et c’est à ce titre que je considère La possibilité d’une île comme un livre important.

« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

Imaginer qu’un camp de concentration puisse être organisé à des fins de divertissement grand public, dont les détenus seraient effectivement envoyés à la mort pour corser le jeu, n’est qu’une façon de pousser à bout la logique du voyeurisme et du vampirisme existentiel qui fonde les trouvailles de plus en plus carabinées de la télé-poubelle, sans aller jusqu’aux exécutions à fins de jouissance sexuelle qui se filment clandestinement dans les snuff-movies.

Imaginer qu’un camp de concentration puisse être organisé à des fins de divertissement grand public, dont les détenus seraient effectivement envoyés à la mort pour corser le jeu, n’est qu’une façon de pousser à bout la logique du voyeurisme et du vampirisme existentiel qui fonde les trouvailles de plus en plus carabinées de la télé-poubelle, sans aller jusqu’aux exécutions à fins de jouissance sexuelle qui se filment clandestinement dans les snuff-movies. C’est en lisant la définition du Merveilleux Machin, ce livre qui tient de l’essai fourre-tout style Montaigne, le genre «ni fait mais à faire» dont parle Charles Dantzig dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française, que m’est revenu le souvenir de La patience du brûlé de Guido Ceronetti, qu’aussitôt j’ai pêché sur un rayon pour y trouver la foison de reliques (lettre de Jacques Réda, factures du Café Diglas, dépliant publicitaire des Petits chanteurs à l’Ecole d’équitation espagnole, portrait de ma fille J. à l’éléphant Gigondas de Goulbenaize, etc.) que j’y ai laissées à travers les années sans compter les multiples aquarelles qu’y a jetées mon ami F. au temps de nos pérégrinations parisiennes ou viennoises.

C’est en lisant la définition du Merveilleux Machin, ce livre qui tient de l’essai fourre-tout style Montaigne, le genre «ni fait mais à faire» dont parle Charles Dantzig dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française, que m’est revenu le souvenir de La patience du brûlé de Guido Ceronetti, qu’aussitôt j’ai pêché sur un rayon pour y trouver la foison de reliques (lettre de Jacques Réda, factures du Café Diglas, dépliant publicitaire des Petits chanteurs à l’Ecole d’équitation espagnole, portrait de ma fille J. à l’éléphant Gigondas de Goulbenaize, etc.) que j’y ai laissées à travers les années sans compter les multiples aquarelles qu’y a jetées mon ami F. au temps de nos pérégrinations parisiennes ou viennoises. Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football.

Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subi vers leur dixième année de la part de leur entraîneur de football. Yasmina Reza reprend, dans Nulle part, sa partie de clavecin personnel. C’est tendre et ferme, finement incisif, cela sonne comme une confidence dans le froid, sous la neige peut-être, dans un jardin public ou dans un café.

Yasmina Reza reprend, dans Nulle part, sa partie de clavecin personnel. C’est tendre et ferme, finement incisif, cela sonne comme une confidence dans le froid, sous la neige peut-être, dans un jardin public ou dans un café. Il me semble que c’est un livre sérieux que ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont de la même tenue, beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances et plus sûres que celles de Particules, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus long et avec plus d’énergie.

Il me semble que c’est un livre sérieux que ce roman déjà «mythique» de Michel Houellebecq, dont les 100 premières pages sont de la même tenue, beaucoup plus finement tressées que celles de Plateforme, que j’ai pourtant apprécié mais qui virait au feuilleton démonstratif, plus nourries aussi de nuances et plus sûres que celles de Particules, d’une prose peut-être moins immédiatement «originale» que celle d’ Extension du domaine de la lutte, mais dont on sent qu’elle va courir plus long et avec plus d’énergie. Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE et que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte.

Ne parvenant pas à remettre la main sur mon exemplaire, sûrement prêté et non rendu d’En ce moment précis de Dino Buzzati, j’en reviens à la version italienne et me relis ce premier fragment intitulé LA FORMULE et que je traduis à la diable: «De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte. Je lisais ce matin un fragment d’In quel preciso momento de Dino Buzzati où il est question du sentiment d’être «jeté» de l’homme vieillissant, et du coup je me suis rappelé ces pages étonnantes de La possibilité d’une île où Daniel 1, constatant que la ravissante Esther, de vingt ans plus jeune que lui, n’a pas osé le présenter à sa sœur aînée en craignant qu’elle le trouve trop décati, se lance alors dans une diatribe, où il radote passablement à propos de Larry Clark, et qui lui fait relever justement que la différence d’âge est aujourd’hui le dernier tabou. «Dans le monde moderne, ajoute-t-il, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux». Et de s’enflammer à proportion de son inquiétude, et de susciter la première vraie conversation avec Edith qui va se prolonger tard dans la nuit au point qu’ils en oublieront de faire l’amour. Ce qui le fait dire ceci: «C’était notre première vraie conversation, et c’était d’ailleurs me semblait-il la première vraie conversation que j’aie avec qui que ce soit depuis des années, la dernière remontait probablement aux débuts de ma vie commune avec Isabelle, je n’avais peut-être jamais eu de véritable conversation avec quelqu’un d’autre qu’une femme aimée, et au fond il me paraissait normal que l’échange d’idées avec quelqu’un qui ne connaît pas votre corps, n’est pas en mesure d’en faire le malheur ou au contraire de lui apporter de la joie soit un exercice faux et finalement impossible, car nous sommes des corps, nous sommes avant tout, principalement et presque uniquement des corps, et l’état de nos corps constitue la véritable explication de la plupart de nos conceptions intellectuelles et morales». Sur quoi Daniel évoque deux particularités de la belle Esther: le fait qu’elle ait perdu un rein et le fait qu’elle ait perdu plus récemment le chien qu’elle aimait (comme si celui-ci faisait aussi partie de son corps), enfin le fait qu’elle soit «une très jolie jeune fille».

Je lisais ce matin un fragment d’In quel preciso momento de Dino Buzzati où il est question du sentiment d’être «jeté» de l’homme vieillissant, et du coup je me suis rappelé ces pages étonnantes de La possibilité d’une île où Daniel 1, constatant que la ravissante Esther, de vingt ans plus jeune que lui, n’a pas osé le présenter à sa sœur aînée en craignant qu’elle le trouve trop décati, se lance alors dans une diatribe, où il radote passablement à propos de Larry Clark, et qui lui fait relever justement que la différence d’âge est aujourd’hui le dernier tabou. «Dans le monde moderne, ajoute-t-il, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux». Et de s’enflammer à proportion de son inquiétude, et de susciter la première vraie conversation avec Edith qui va se prolonger tard dans la nuit au point qu’ils en oublieront de faire l’amour. Ce qui le fait dire ceci: «C’était notre première vraie conversation, et c’était d’ailleurs me semblait-il la première vraie conversation que j’aie avec qui que ce soit depuis des années, la dernière remontait probablement aux débuts de ma vie commune avec Isabelle, je n’avais peut-être jamais eu de véritable conversation avec quelqu’un d’autre qu’une femme aimée, et au fond il me paraissait normal que l’échange d’idées avec quelqu’un qui ne connaît pas votre corps, n’est pas en mesure d’en faire le malheur ou au contraire de lui apporter de la joie soit un exercice faux et finalement impossible, car nous sommes des corps, nous sommes avant tout, principalement et presque uniquement des corps, et l’état de nos corps constitue la véritable explication de la plupart de nos conceptions intellectuelles et morales». Sur quoi Daniel évoque deux particularités de la belle Esther: le fait qu’elle ait perdu un rein et le fait qu’elle ait perdu plus récemment le chien qu’elle aimait (comme si celui-ci faisait aussi partie de son corps), enfin le fait qu’elle soit «une très jolie jeune fille».

Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…

Première impression, le lendemain, du Marché des amants de Christine Angot, entamé les pieds dans l’eau ? Va-t-on vers un nouvel épisode de la lettre à la petite cousine dont parlait l’affreux Céline ? De Marc qu’elle découvre à Bruno dont elle s’est un peu fatiguée mais qui est plus beau que Marc, lequel hésite la moindre avant de partir en Corse avec les siens, le feuilleton se dessine mais c’est la phrase, surtout, qui me scotche. La phrase d’Angot se délie et le dialogue a la pêche. Ecriture électrique. Bon, mais là faut regagner la ville pour faire ses adieux à sa grande petite fille qui se tire un mois en Colombie…

Une visite, en janvier 2000, à propos du Journal.

Une visite, en janvier 2000, à propos du Journal.

Journal intime/extime

Journal intime/extime

Blog-miroir et blog-fenêtre

Blog-miroir et blog-fenêtre Mais on peut se promener à poil sur une plage et rester pudique, et d’ailleurs ce qu’on appelle le narcissisme, l’exhibitionnisme ou le déballage privé ne sont pas forcément le fait de ceux qui ont choisi de « tout » dire. Ainsi certains lecteurs de L’Ambassade du papillon, où je suis allé très loin dans l’aveu personnel, en me bornant juste à protéger mon entourage immédiat, l’ont-ils trouvé indécent alors que d’autres au contraire ont estimé ce livre pudique en dépit de sa totale franchise. Tout récemment,un effet de réel assez vertigineux m'a valu, après sa lecture de Chemins de traverse, la lettre d'un tueur en série incarcéré à vie me reprochant d'avoir parlé de lui comme d'un mort-vivant, ainsi qu'on le qualifie dans la prison où il se trouve toujours. Or le personnage lisait visiblement ce blog avec attention. Cet épisode n'a manqué de me rappeler certaines précautions à prendre dans l'exposition de nos vies sur la Toile, mes proches en ont frémi et je tâcherai d'être un peu plus prudent dans ma façon d'aller jusqu'au bout de ce que je crois la vérité, en les ménageant un peu mieux...

Mais on peut se promener à poil sur une plage et rester pudique, et d’ailleurs ce qu’on appelle le narcissisme, l’exhibitionnisme ou le déballage privé ne sont pas forcément le fait de ceux qui ont choisi de « tout » dire. Ainsi certains lecteurs de L’Ambassade du papillon, où je suis allé très loin dans l’aveu personnel, en me bornant juste à protéger mon entourage immédiat, l’ont-ils trouvé indécent alors que d’autres au contraire ont estimé ce livre pudique en dépit de sa totale franchise. Tout récemment,un effet de réel assez vertigineux m'a valu, après sa lecture de Chemins de traverse, la lettre d'un tueur en série incarcéré à vie me reprochant d'avoir parlé de lui comme d'un mort-vivant, ainsi qu'on le qualifie dans la prison où il se trouve toujours. Or le personnage lisait visiblement ce blog avec attention. Cet épisode n'a manqué de me rappeler certaines précautions à prendre dans l'exposition de nos vies sur la Toile, mes proches en ont frémi et je tâcherai d'être un peu plus prudent dans ma façon d'aller jusqu'au bout de ce que je crois la vérité, en les ménageant un peu mieux...  De l’atelier à l’agora

De l’atelier à l’agora Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin.

Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin. AngelusNovus.net

AngelusNovus.net

J'ai horreur de ceux qui, en Suisse romande, freinent à la montée, comme disait mon ami Thierry Vernet. Les éditeurs jaloux de leurs auteurs et qui se bouffent le museau entre eux, dans nos provinces chiffonnées par la morgue de Paris, m'ont un peu fatigué. Je le chante donc sur mon blog, Facebook, Twitter & Co: à bas les bonnets de nuit et les rabat-joie, et vive la littérature vivante qui se joue de toutes les formes et de tous les genres ! Après mes Chemins de traverse; lectures du monde 2000-20005, je publierai tantôt La Fée Valse, recueil de proses onirico-satirico-poético-érotiques et un Cantique suisse, aux éditions d'autre part, constituant mon Abécédaire passionnel d'un étrange pays, d'Absinthe à Zouc, avant une nouvelle tranche de carnets 2006-2012 qu'Olivier Morattel m'a promis d'éditer en 2013, si je ne l'ai pas ruiné entretemps. Son titre m'est déjà tout un programme vécu: L'échappée libre...

J'ai horreur de ceux qui, en Suisse romande, freinent à la montée, comme disait mon ami Thierry Vernet. Les éditeurs jaloux de leurs auteurs et qui se bouffent le museau entre eux, dans nos provinces chiffonnées par la morgue de Paris, m'ont un peu fatigué. Je le chante donc sur mon blog, Facebook, Twitter & Co: à bas les bonnets de nuit et les rabat-joie, et vive la littérature vivante qui se joue de toutes les formes et de tous les genres ! Après mes Chemins de traverse; lectures du monde 2000-20005, je publierai tantôt La Fée Valse, recueil de proses onirico-satirico-poético-érotiques et un Cantique suisse, aux éditions d'autre part, constituant mon Abécédaire passionnel d'un étrange pays, d'Absinthe à Zouc, avant une nouvelle tranche de carnets 2006-2012 qu'Olivier Morattel m'a promis d'éditer en 2013, si je ne l'ai pas ruiné entretemps. Son titre m'est déjà tout un programme vécu: L'échappée libre... Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.

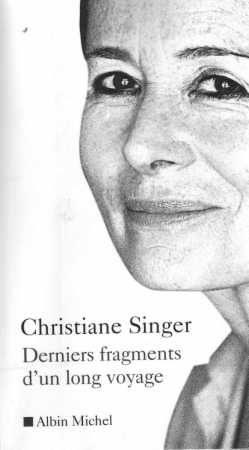

Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.

De la joie. -

De la joie. - De l’offrande. –

De l’offrande. – Je suis en train de découvrir, ces jours, trois nouveaux auteurs anglais de belle qualité : Owen Sheers, John Burnside et David Mitchell. Résistance d’Owen Sheers est immédiatement prenant, dans la foulée poétique d’Edna O’Brian ou de John McGahern. Il y a là une épaisseur humaine et une qualité poétique d’expression rares aujourd’hui. Ces auteurs ont en commun un sens de la société beaucoup plus affûté que leurs pairs français

Je suis en train de découvrir, ces jours, trois nouveaux auteurs anglais de belle qualité : Owen Sheers, John Burnside et David Mitchell. Résistance d’Owen Sheers est immédiatement prenant, dans la foulée poétique d’Edna O’Brian ou de John McGahern. Il y a là une épaisseur humaine et une qualité poétique d’expression rares aujourd’hui. Ces auteurs ont en commun un sens de la société beaucoup plus affûté que leurs pairs français De la lecture.

De la lecture. À La Désirade, ce samedi 31 janvier

À La Désirade, ce samedi 31 janvier

Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».

Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons». Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».

Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir». Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.

Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.

Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.

Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.