Il y a 112 ans, le 2 juillet 1904, Anton Pavlovitch Tchékhov s’éteignait dans une station thermale de Forêt-Noire, à l’âge de 44 ans, vingt ans après le premier crachement de sang que la tuberculose lui arracha.

Durant la nuit du 1er juillet, Tchékhov se réveilla et pria son épouse Olga Knipper, grande comédienne de l’époque, d’appeler un médecin. Lorsque celui-ci arriva à deux heures du matin, le malade lui dit simplement «Ich sterbe», but une flûte de champagne, s’étendit sur le flanc et expira. La suite des événements, Tchékhov aurait pu la décrire avec la causticité de ses premiers écrits. De fait, c’est dans un convoi destiné au transport d’huîtres que sa dépouille fut rapatriée à Moscou, où l’accueillit une fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n’était pas destinée à Tchekhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie. Une foule immense n’en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de l’écrivain porté par deux étudiants...

En janvier de la même année, la dernière pièce de Tchékhov, La cerisaie, avait connu un succès phénoménal. L’interprétation de la pièce, à laquelle le metteur en scène Stanislavski avait donné des accents tragiques, déplut cependant à Tchékhov qui s’exclama: « Mais ce n’est pas un drame que j’ai écrit, c’est une comédie et même, par endroits, une véritable farce ! ». Or, le malentendu allait perdurer. L’image d’un poète des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe, survit ainsi à travers le cliché d’un « doux rêveur», alors que la véritable figure de ce fils de petits commerçants né en 1860 est celle d’un observateur implacable de la réalité.

Marqué en son enfance par un père aussi religieux que violent, dont la faillite a fait de lui un soutien de famille précoce, Anton Pavlovicth fut, en tant que médecin (dès 1884) aux premières loges de la misère russe, trop lucide cependant pour croire à la révolution. Jamais dupe des idéologies, il n’en a pas moins une conscience sociale aiguë. Dès son établissement de médecin, il arrondit ses fins de mois avec des récits souvent mordants qui lui valent un vif succès. En 1890, en dépit de sa maladie, il entreprend un séjour d'un an au bagne de Sakhaline afin de porter témoignage sur le sort des déportés. Toute sa vie, d’ailleurs, Tchékhov multipliera les actions de bienfaisance, de constructions d’écoles en soins gratuits. Ses nouvelles d’abord, son théâtre ensuite, le feront reconnaitre de son vivant comme une des gloires nationales russes, à l’égal d’un Dostoïevski ou d’un Tolstoï.

Or ce qui frappe, aujourd’hui, c’est que ce peintre souvent noir de la société russe et des comportements individuels reste actuel et pertinent, notamment dans son théâtre (lire encadré). Contre toute emphase et tout héroïsme factice, Tchékhov présente la réalité comme elle, est, sans jamais l’enjoliver. « Il n’y a que le sérieux qui soit beau », écrivait-il, mais en souriant. Et le rire était sa défense contre le désespoir.

Un autre Tchékhov

Au demeurant il n'y a pas que le rire et le désespoir, chez Anton Pavlovitch, mais aussi cette joie profonde qui traverse les siècles, retrouvée dans celui de ses récits qu'il disait préférer entre tous: L'étudiant, mystique plongée en 5 pages dans la profondeur du Temps.

Au soir du Vendredi saint, revenant de chasse où il vient de tuer une bécasse, le jeune Ivan Vélikopolski s'arrête auprès de deux veuves dans leur jardin, auxquelles il raconte soudain la nuit durant laquelle Pierre trahit le Christ à trois reprises, comme annoncé. Et voici que les veuves sont bouleversées par son récit, comme si elles s'y trouvaient personnellement impliquées, et voilà que le jeune fils de diacre, étudiant à l'académie religieuse, se trouve rempli d'une joie mystérieuse alors même qu'il constate l'actualité de la nuit terrible:

"Alors la joie se mit à bouillonner dans son esprit, si fort qu'il dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Le passé, pensait-il, était lié au présent par une chaîne ininterrompue d'événements qui découlaient les uns des autres. Il lui semblait qu'il voyait les deux extrémités de cette chaîne: il en touche une et voici que l'autre frissonne

"Comme il prenait le bac pour passer la rivière, et plus tard comme il montait sur la colline en regardant son village natal et le couchant où brillait le ruban étroit d'un crépuscule froid et pourpre, il pensait que la vérité et la beauté qui dirigeaient la vie de l'homme là-bas, dans le jardin et dans la cour du grand-prêtre, s'étaient perpétuées sans s'arrêter jusqu'à ce jour, et qu'elles avaient sans doute toujours été le plus profond, le plus important dans la vie de l'homme, et sur toute la terre en général; et un sentiment de jeunesse, de santé et de force - il n'avait que vingt-deux ans - et une attente indiciblement douce du bonheur, d'un bonheur inconnu, mystérieux, s'emparaient peu à peu de lui, et la vie lui paraissait éblouissante, miraculeuse et toute emplie du sens le plus haut".

Un Cliché réducteur

L’image d’un Tchékhov poète de l’évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, continue de se perpétuer à travers le cliché du “doux rêveur”, qui vole au contraire en éclats dès qu’on prend la peine de l’approcher vraiment. Or une nouvelle occasion nous en est donnée, pour commémorer son centenaire, avec la parution d’un ouvrage à la fois passionnant et inachevé, constituant un témoignage de première main et dans lequel une véritable révélation biographique se fait jour. De dix ans le cadet de Tchékhov, Ivan Bounine, merveilleux écrivain lui-même (Prix Nobel de littérature en 1933), fut un ami particulièrement cher à Tchékhov, qu’il fréquenta de 1895 à sa mort. Le présent recueil de souvenirs, et jusque dans sa forme relevant parfois du croquis ou de la note préparatoire, fut entrepris par Bounine en 1952, un an avant sa mort, et la préfacière et traductrice, Claire Hauchard, précise qu’on ne sait trop quelle forme définitive il devait avoir. Or l’inachèvement de l’ouvrage n’enlève rien à son intérêt et moins encore à son charme, tant Ivan Bounine excelle, près d’un demi-siècle après sa mort, à rendre vivante et presque palpable la présence de Tchékhov.

Pour fixer, en moins de cent pages, ce que fut assez exactement le parcours de Tchekhov, et se faire une idée précise de la rude vie qui fut la sienne entre un père despotique, bigot et fondu en ivrognerie, des frères non moins irresponsables et le reste de sa famille dépendant de lui alors qu’il n’avait pas vingt ans, le lecteur non onformé se reportera à la Vie de Tchékhov insérée en seconde partie dans le recueil des Conseils à un écrivain, sous la plume de Natalia Ginzburg.

Quant à Bounine, c’est par petite touches qu’il complète son portrait “en mouvement” d’un Tchékhov à la fois fraternel et distant, qui ne perd pas une occasion de rire et n’a décidément rien du “geignard” que stigmatisent certains critiques. Ne se plaignant jamais de son sort, alors que la maladie lui est souvent cruelle, l’écrivain apparaît, sous le regard de Bounine, comme un homme chaleureux et d’un naturel tout simple, raillant volontiers la jobardise des gendelettres sans poser pour autant au “pur”. Le récit de ses visites au vieux Tolstoï est tordant, et Bounine, accueilli à un moment donné par la mère et la soeur de Tchékhov, éclaire également sa grande sollicitude de fils et de frère. De surcroît, c’est un véritable récit tchékhovien que Bounine à propos de ce qui fut, selon lui, le grand amour “empêché” d’Anton Pavlovitch, avec une femme mariée du nom de Lidia Alexeievna Avilova (1865-1943), nouvelliste et romancière prête à refaire sa vie avec lui et qu’il aima aussi sans se résoudre à l’arracher à sa famille - la repoussant ainsi en douceur...

L’hommage de l’édition française à Tchékhov est un peu, reconnaissons-le, de bric et de broc. Le meilleur exemple en est donné par l’édition bâclée d’un recueil de récits donnés pour “inédits”, intitulé Le malheur des autres, alors même que la nouvelle éponyme a déjà été traduite par André Markowicz dans l’ensemble du Violon de Rotschild. Bref, et malgré sa traduction parfois bien lourde, l’on saura gré à Lily Denis d’enrichir tout de même, ici, l’éventail des récits de Tchékhov (il y en a 649 en tout) dont la Pléiade nous a fait connaître 250 titres, entre autres éditions. Nulle “révélation” dans ces 38 récits, si l’on songe à tant de merveilles connues, mais le génie de Tchékhov y est néanmoins omniprésent, fût-ce parfois dans un certain “tout-venant” journalistique.

Anton Tchekhov écrivit d’abord pour arrondir les fins de semaine de la famille dont il avait la charge, et seuls les cuistres lui reprocheront de ne pas toujours fignoler son style, alors qu’un souffle de vie constant traverse ses moindres récits. Ses Conseil à un écrivain, tirés de sa correspondance et présentée par Pierre Brunello, constituent un formidable recueil de malicieuse sagesse, qu’on pourrait intituler aussi “conseils à tout le monde”. Ecrire et vivre, pour Tchekhov, allait de pair, et ses propos sur “la petite vie de tous les jours” ou sur l’authenticité, sur l’intelligentsia ou l’abus de l’adjectif, trahissent autant de positions éthiques d’une exigence que Bounine eût qualifiée de “féroce”. C’est qu’à l’opposé du littérateur se payant de mots, de l’homme de lettres trônant sur son propre monument, ou de l’instituteur du peuple, Tchekhov se contentait de chercher, pour chaque sentiment ou chaque fait, le mot juste.

Ivan Bounine. Tchékhov. Traduit du russe, préfacé et annoté par Claire Hauchard. Editions du Rocher, 210p.

Anton Tchékhov. Conseils à un écrivain. Choix de textes présenté par Pierre Brunello. Traduit du russe par Marianne Gourg. Suivi de Vie d’Anton Tchékohv, par Natalia Ginzburg. Traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Editions du Rocher, coll. Anatolia, 240p.

Anton Tchékhov. Le malheur des autres. Nouvelles choisies et traduites du russe par Lily Denis. Gallimard,

Anton Tchékhov, L'étudiant, traduit du russe par André Markowicz dans le recueil indispensable réunissant dix-neuf nouvelles et intitulé Le Violon de Rotschild, paru chez Alinea e n1986 avec une préface lumineuse de Gérard Conio).

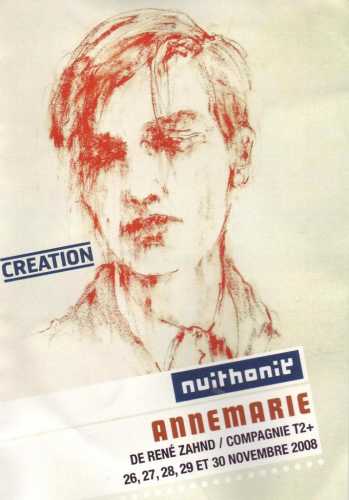

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré.

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré. Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch

Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch

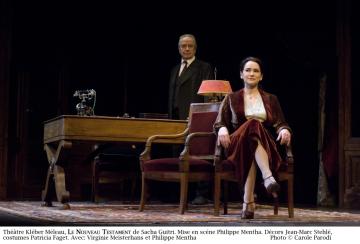

Double façade

Double façade

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Eric Ruf vit Shakespeare « par le ventre et la tête »…

Eric Ruf vit Shakespeare « par le ventre et la tête »…

n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.

n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

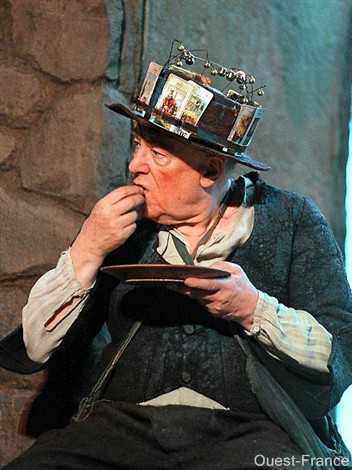

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Un pari casse-cou

Un pari casse-cou