L’insolent Alban Claret à son prof de philo : « Et vous faites l’amour comme vous enseignez, à coups de citations ? »

°°°

On n'y pense pas tout le temps mais elle est tout le temps là. La mort est tout le temps là quand on vit vraiment. Plus intensément on vit et plus vive est la présence de la mort. Penser tout le temps à la mort empêche de vivre, mais vivre sans y penser reviendrait à fermer les yeux et ne pas voir les couleurs de la vie que le noir de la mort fait mieux apparaître.

°°°

À La Désirade, ce 1erjanvier 2008.- On entre dans la nouvelle année comme en douce. Entre les heures, ou plutôt avant les heures on s'est éveillé dans la première lumière et c'est un nouveau jour qui s'offre - on le pense à l'instant: un jour de plus, mais dont le nom signifie un commencement, ou plutôt un recommencement qu'on accueille avec la même reconnaissance que tous les jours, comme un don.

Je me penche alors vers ma bonne amie et de cela aussi je suis reconnaissant: qu'elle me sourie à l'instant.

Nous sommes donc deux à accueillir ce nouveau jour et nous en réjouissons de concert sans le dire. Nous nous souhaitons cependant la bonne année. Nous sommes pleins de bonne volonté relancée et d'élans divers, résolutions variées de circonstance mais non moins sincères, pensées aux enfants et à tous ceux que nous aimons et on en oublie, bienveillance à tout le monde enfin on tâchera, on fera pour le mieux - enfin on espère.

Aux fenêtres, dilué le rose de l'aube, le ciel est bleu liquide et les montagnes au-dessus du lac flottent comme hors du temps dans le silence enneigé où voici, ma douceur, ma vie, notre vie à la rive de ce nouveau jour.

°°°

Ce serait comme une chambre noire dans laquelle il suffirait de fermer les yeux pour revoir tout ce que tu as humé dans la maison pleine d’odeurs chaudes de l’enfance, au milieu du jardin de l’enfance saturé de couleurs entêtantes, dans le pays sacré de l’enfance où ça sentait bon les ruisseaux et les étangs et les torrents et les lacs et l'océan des nuits parfumées de l’enfance…

°°°

Ludwig Hohl : « Celui qui n'a pas vu qu'il est immortel n'a pas droit à la parole. »

°°°

Je revois,tant d’années après, ma mère traverser cette rue de notre ville à pas décidés, sans me voir, et je lui reconnais alors cette émouvante beauté qu'on pourrait dire celle des humbles. Je la voyais pour la première fois en ville, j’entends : seule en ville et sans se douter que je la voyais; et tout de suite j’avais pensé : notre petite mère.

C’était ma mère au bois en chaperon vert groseille, ma petite mère dans la forêt de la ville mais bien mise, pas du tout à baguenauder ou à bayer aux corneilles: ma mère à son affaire comme toujours elle l’avait été, mais là, tout à coup, son apparition m’avait fait penser à ce qu’elle avait été en son enfance à elle, en son adolescence à elle et en sa jeunesse à elle, en sa vie sans nous et sans moi - en sa vie à elle ; ma mère était seule dans la ville, je la voyais préoccupée, je la voyais sans qu’elle me voie, je maintenais cette distance entre nous au lieu d’aller à sa rencontre, je m’étais même un peu dissimulé à ses yeux car je savais où elle allait; et voici que, des années après qu'elle nous a quittés, je la revois traverser ainsi cette rue de notre ville pour se rendre à l'hôpital où je savais que je la retrouverais le soir même, au chevet de notre père...

°°°

Elle vient toute seule on ne sait comment : tout à coup une idée apparaît et en appelle d'autres. C'est comme une forme qui émerge, si tant est qu'un objet puisse émerger en restant immergé dans ce qu'on ressent comme de l'eau, en pensant évidemment (évidence d'époque) à l'eau prénatale; puis l'objet est reconnu par le sujet lui-même et suivent alors des liaisons et des osmoses, des associations d'images et d'idées - on ne sait pas toujours comment. Mais cela prend forme et requiert, aussitôt, uneformulation.

°°°

On pourrait ne lire que Proust. J'entends évidemment: Proust et Dostoïevski. Et quand j'écris "on", je ne parle que pour moi, ici et maintenant. Donc je n'en fais pas une règle générale du tout, pas plus que je ne restreins le club à quelques-uns. L'option est tout à fait libre et ouverte, pour user du jargon des temps qui courent, qui peut d'ailleurs changer demain où je dirai peut-être qu'on peut ne lire que Shakespeare, mais ces jours je m'en tiens à Proust et Dostoïevski qui me sont, entre tous, nécessaires et suffisants - à part tout le reste que je lis évidemment.

°°°

À La Désirade, en janvier. - Tout est à reprendre plus précisément, me dis-je ce matin à l'éveil. Tout est à dire plus exactement, comme c'est. Dire ce qui est comme on le perçoit et le ressent, tel quel. Sans hausser le ton. Sans chercher à plaire. En usant de mots d'usage courant, le plus possible, sans références, disons le moins possible. Avec des phrases claires et simples qui disent quelque chose à tout le monde.

Enfin quand j'écris tout le monde: jem'entends. Parce qu'il y a tout le monde et tout le monde. Je dirais plutôt alors: quelqu'un que la parlote laisse sur sa faim et qui aurait besoin de parler vraiment avec quelqu'un d'autre, exactement comme je lis et j'écris pour m'entretenir avec quelqu'un d'autre, même sans savoir qui c'est. Mais il est sûr qu'on a besoin - que tout le monde a juste besoin d'attention et que ça demande, justement, de l'attention de la part de qui en a besoin.

°°°

Ludwig Hohl: « Le vrai travail serait comme la mélodie d'un orgue, si cette mélodie pouvait susciter d'autres orgues, et des orgues toujours plus grandes. Mais comment se peut-il que tout cela, subitement, finisse par la mort ? Cela ne finit pas du tout. Car travailler, c'est, toujours davantage, ne pas murir; c'est se rattacher au tout. Travailler n'est rien d'autre que traduire ce qui meurt ence qui continue ».

°°°

Le ciel s’annonce en beauté par ces notes clairesqui égrènent partout la même allégresse comme neuve depuis mille fois mille anssur le même arbre d’où jaillit cet invisible chant de rien du tout du merle quinous remplit partout et toujours du même premier émerveillement.

À Paris, ce 16 mars 2008. - La chose s'est faite ce midi sans aucune préméditation: j'ai retrouvé Dimitri après quinze ans de séparation. Je suis allé vers lui comme un somnambule, il m'a accueilli avec un sourire irradiant, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre et j'ai éprouvé le sentiment, durant l'heure que nous avons ensuite passée ensemble,d'une sorte de rédemption.

Il s'en est fallu de peu: d'un mot de la Maréchale et,peut-être, d'un certain rayon de soleil tombant à ce moment-là dans cette allée de la grande halle du Salon du Livre, et d'un coup j'ai fait le pas: je me suis dirigé vers le stand de L'Age d'Homme où mon amie libraire Sylviane Friederich,que j'appelle la Maréchale, m'avait dit que Dimitri se trouvait à ce moment-là.

La Maréchale savait que j'avais proposé à Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche suisse, à L'Age d'Homme, de rééditer nos entretiens de Personne déplacée, et qu'il l'avait accepté avec enthousiasme. Il me reste à composer la postface de ce livre, dans laquelle j'évoquerai autant l'aventure qu'a été celui-là autant que les raisons de ma rupture; et sans doute le livre lui-même, à paraître ces prochains temps, nous aurait-il rapprochés, mais je n'y ai même pas pensé au moment où, malgré ma sourde appréhension, j'ai décidé d'aller serrer la main à Dimitri.

Personne, à part ma bonne amie, et peut-être Geneviève ou Dimitri lui-même, ne peut se douter de ce que ce geste m'a coûté et de la joiequ'il m'a valu. Jamais je n'ai regretté d'avoir quitté Dimitri et L'Age d'Homme, en 1994, sans quoi j'aurais certainement cessé d'écrire, mais tout ce qui a abouti à cette séparation, que j'ai détaillé dans L'Ambassade du papillon, n'est pas allé sans beaucoup de tristesse et de souffrance, de part et d'autre d'ailleurs.

Geneviève et Dimitri ont été un peu ma famille pendant à peu près sept ans, à une époque où je vivais très seul; ils ont été un foyer où je me retrouvais presque tous les samedis soirs, bien au-delà de relations sociales à caractère littéraire.

Lorsque, en 1976, Alexandre Zinoviev, chassé par les autoritéssoviétiques, a débarqué à Lausanne et, jouant sur les mots, a parlé de "Nach Dom" (notre maisonen russe) à propos de L'Age d'Homme, je l'ai entendu avec une résonance particulière en pensant, plus qu'à l'antre du Métropole et au catalogue de l'éditeur, à la maison sous les arbres des hauts de la ville où, tant de fois nous nous sommes retrouvés avec nos amis auxquels s'ajoutait le petit noyau de Gérard Joulié et Jil Silberstein, ou, par cercles élargis, un Richard Aeschlimann ou un Georges Haldas, les amis serbes de Dimitri aux fêtes de fin d'année, son père ou sa mère et tant d'autres amis écrivains. C'est là-haut, aussi, que j'ai vu grandir Marko aux monomanies passionnées, pour les poissons ou la finance; là aussi que la petite Andonia a réfracté la lumière de Geneviève. Bref, c'est bien plus qu'une maison d'édition que j'ai quittée, en 1994, lorsque j'ai confié le manuscrit de Par les temps qui courent à Bernard Campiche, avec lequel j'ai vite noué des liens amicaux réels et profonds: c'est un creuset de vie et d'affection, et de tant et tant de riches heures partagées.

Or comme tant de fois, aussi, c'est le Dimitri lumineux, dense, intensément présent que j'ai retrouvé tout à l'heure, comme si nous nous étions quittés la veille...

°°°

Au bar du Mondrian, à l'angle de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain, ce soir, je me suis rappelé tant de riches heures vécues àl'enseigne de L'Age d'Homme, que j'ai ramassées comme des miettes de mémoire:

Je me souviens de la couleur vieux rose des Impressions d'un passant à Lausanne de Charles-Abert Cingria, dans la Merveilleuse collection .

Je me souviens des sarcasmes avec lesquels Dimitri accueillait mes papiers aux relents marxisants de la fin des années 60, peu avant la parution de L'Inassouvissement.

Je me souviens de la douce lumière jamais altérée du sourire de Geneviève.

Je me souviens du génial Pétersbourg d'Andréi Biély, dont es yeux de poisson des abysses marins reflétaient un autre monde.

Je me souviens de nos premières conversations à la Taverne des entrepôts, à propos desPossédés de Dostoïevski et de L'Inassouvissement de Witkiewicz.

Je me souviens de l'avoir entendu dire à mon propos, à je ne sais plus qui, que je "revenais de loin"...

Je me souviens de son immédiate antipathie à l'égard deNicolas Bouvier et Georges Borgeaud lui réclamant quelque argent.

Je me souviens de sa surprise à me découvrir lecteur passionné de La Toile et le roc de Thomas Wolfe bien avant qu'il n'ait évoqué à nos soirées ce dieu de sa jeunesse.

Je me souviens de l'arrivée de Pierre Jean Jouve avec la Rolls du Beau-Rivage et de sa première exclamation devant les fauteuils décatis de L'Âge d'Homme: "Maladie ! Canicule ! Catastrophe !"

Je me souviens de l'extraordinaire volubilité de Claude Frochaux à sa librairie des Escaliers du Marché, avant son arrivée à L'Age d'Homme.

Je me souviens d'Algernon, premier fourgon gris souris deDimitri.

Je me souviens de notre exultation à la sortie de mon premier livre, avec Dimitri et Richard Aeschlimann, et de nos agapes à la Brasserie Saint-Pierre de Pontarlier.

Je me souviens des listes de projets de Dominique de Roux,de passage en courant entre Paris et Lisbonne, et signant au passageL'ouverture de la chasse aux fulgurance politiquement incorrectes.

Je me souviens d'une traversée magique de la Côte d'or, en1974 où, pour la première fois, sur la route de Paris, j'ai vu Dimitris'émerveiller devant la nature.

Je me souviens de la mansarde de la rue de la Félicité, du côté des Batignolles, que GermainClavien, auteur de la Lettre à l'imaginaire, m'avait prêtée pour quelques mois durant lesquels je m'échinai à dactylographier les premiers volumes du Journal intime d'Amiel tout en découvrant, dans la bibliothèque de mon hôte, le Journal littéraire de Paul Léautaud.

Je me souviens de ma première visite à Pierre Gripari, dansson hôtel miteux du boulevard Port-Royal, et de la conférence particulière qu'il me fit dans le métro sur l'oeuvre de Marcel Aymé.

Je me souviens de mes grandes lectures solitaires de 1974,entre le parc Monceau et le Luxembourg, et de la flopée de papiers livrés la même année à La Liberté de Fribourg ou auMagazine littéraire sur L'Archipel du goulag d'Alexandre Soljenitsyne, Une rue à Moscou de Michel Ossorguine, Kotiv Letaev d'Andréi Biély, L'Homme à tout faire de Robert Walser,Passion d'Etienne Barilier, Chronique de la rue Saint-Ours de Georges Haldas, et tant d'autres découvertes le plus souvent liée à L'Age d'Homme.

Je me souviens de ce que me dit Joseph Czapski lors d'une denos premières rencontres: qu'il avait été bien plus malheureux, amoureux àvingt ans, que dans le camp soviétique où il fut déporté.

Je me souviens de la véhémence avec laquelle Dimitri prit ladéfense de Soljenitsyne, devant un parterre de gauchistes de salon, à la Librairie-Galerie Melisa de Lausanne où Czapski exposa ses oeuvres pour la première fois.

Je me souviens de nos conversations à n'en plus finir, les samedis soirs dans la maison sous lesarbres, avec Gérard Joulié et Jil Silberstein.

Je me souviens des desserts de Geneviève et des soiréesentières qu'elle passait sur la comptabilité de l'Age d'Homme pendant que nousrefaisons le monde...

°°°

Dans le TGV, ce 17 mars. - J'étais hier soir sur les rotules, au bout duquai du métro, lorsque j'ai vu là-bas ce type recroquevillé sur lui-même, seulet entouré de sacs de papier, dans la silhouette et le profil duquel il m'a semblé reconnaître de loin quelqu'un de ma connaissance, avant que je ne m'approche, et, de plus en plus nettement, que mon impression visuelle un peu floue ne se précise jusqu'à me faire reconnaître le présumé clodo en costume trois-pièces sous son pardessus couleur muraille: Jean le fou ! Jean Ziegler dans le métro ce dimanche soir, alors que tous deux, mais par des chemins séparés, nous revenions du Salon duLivre de Paris, mon cher Jean détesté de Dimitri, le soir même de mes retrouvailles avec celui-ci, Jean le gauchiste toujours tiré à quatre épingles,que je venais de prendre pour un SDF comme je le lui dis aussitôt pour le faire éclater de son rire tonitruant de descendant de croquants bernois - vraiment il ne manquait que cette dernière surprise du chef, après la bousculade des écrivains israéliens, les débats foireux, mes entretiens avec Amos Oz et Benny Barbash, mes vertiges d'agoraphobe, la rencontre samedi de mon éventuelle future éditrice et l'émotion dimanche de mes retrouvailles avec Dimitri, pourfaire de ce séjour pas comme les autres une espèce de date...

°°°

Tu me demandes pourquoi j’aime les gens, mais regarde-les: regarde comme ils sont, là, dans cette foule du jour qui décline,regarde-les se regarder, regarde ces visages et comment leurs mains se rejoignent, ou regarde ceux qui sont seuls et qui attendent quelqu’un qui arrive soudain, regarde ces regards, regarde-les se pencher l’un vers l’autre, et ceux qui passent, ceux qui ont l’air tellement las, ceux qui te regardent avec l’air de ne pas te voir ou de ne pas l’oser - regarde si c’est pas beau, les gens…

°°°

Tout vient à la table ou sur la toile, dans le geste et le mouvement de faire. Toutvient par la lecture panoptique du monde. Les éclats ne sont plus mon fait. Nile mépris non plus. Toute agressivité sera défaite par elle-même. Je laisseraitoute violence se perdre dans mon doux sourire, dit la raison tranquille. Je ne me battrai plus jamais pour monter en puissance. Je reste avec les dieux paisiblesde mes parents, moi aussi.

°°°

Au Festival de Locarno, à laterrasse de Da Luigi. - Il y a de l'agorahelvète en cette terrasse de Da Luigioù, en arrivant je suis allé serrer lamain du toujours modeste Fredi Murer, auteur de L'Âme soeur que l'on dit le plus beau film suisse du demi-siècle, à une table voisine de celle duConseiller fédéral Leuenberger se régalant visiblement d'un vitello tonnato,alors qu'hier soir c'était Jean-Stéphane Bron, réalisateur du mémorable Génie helvétique, qui se pointait ànotre table pour évoquer Un autre homme,le film de son ami Baier en compétition...

Dans Le génie helvétique, précisément, dont Jean Ziegler m'a dit le plusgrand bien des observations pures de tout sermon idéologique, l'on voit parfaitement à quoi tient l'étrange mixture humaine qui fonde ce qu'on peut dire le bonheur suisse en son processus démocratique à ras le géranium, notamment quand la gauchiste écologiste rejoint le paysan de droite sur le terrain commun de la défense de la terre. Le bonheur suisse serait aussi ce cadre supérieur de Novartis plaidant contre le moratoire sur les OGM, dont il est question dans le film, qu'on voit marcher en montagne avec ses grands fils et qui rejoindra les lobbystes de son clan lors des délibérations finales sousla coupole bernoise. Le bonheur suisse passe par la mauvaise conscience qu'entretiennent, à juste titre, les livres de Jean Ziegler, autant que par la littérature et les films traitant de notre réalité. Un publicitaire a cru faire de la provocation en lançant la formule LA SUISSE N'EXISTE PAS, mais peut-être y a -t-il un zeste de vérité dans cette affirmation, me dis-je en pensant à la fiction composite que réprésente cet étrange pays, sans rien décidément d'une nation.

En ce moment précis me rejoint Lady L. en sa blonde douceur de fille de Batave anarchisante et de descendant de patriciens neuchâtelois recyclé dans le culturisme à l'américaine et la mécanique automobile française. Or ma bonne amie ne jure ce soir que par Nanni Moretti dont elle a vu trois films d'affilée, qui lui ont donné envie de voir bientôt Rome - ce que Luigi ne laisse évidemment de saluer en nous offrant, en attendant, un double Americano...

°°°

C'est en voyageant qu'on peut le mieux éprouver la qualité d'une relation intime et sa longévité possible, il me semble; en tout cas c'est ce que j'ai vérifié dès le début de notre vie commune, avec ma bonne amie, qui voyage exactement comme je le conçois, sans jamais se forcer.

Le plus souvent nous nous laissons un peu plus aller, en voyage, que dans la vie ordinaire: nous sommes un peu plus ensemble et libérés assez naturellement de toute obligation liée à la convention du voyage portant, par exemple, sur les monuments à voir ou les musées. Nous ne sommes naturellement pas contre, mais nous ne nous forçons à rien.

Ma bonne amie est l'être le moins snob que je connaisse. Lorsque je sens qu'elle aime un tableau, je sais qu'elle le vit sans aucune espèce de référence ou de conformité esthétique, juste dans sa chair et sa perception sensible, son goût en un mot que le plus souvent je partage sans l'avoir cherché.

Et c'est pareil pour le voyage: nous aimons les mêmes cafés et les mêmes crépuscules (un soir à Volterra, je nous revois descendre de voiture pour ne pas manquer ça), les mêmes Rembrandt ou les mêmes soupers tendres (cet autre soir à Sarlat où elle donna libre cours à son goût marqué pour le foie gras) et ainsi de suite.

°°°

À La Désirade, ce 1erjanvier 2009. - Une belle journée se lève sur La Désirade, où nous avons passé très paisiblement d’une année à l’autre. Ma bonne amie est toute douce et fragile ce matin, endolorie par une espèce de sciatique, et je me sens aussi un peu flagada, comme à chaque jour de l’An, plein d’attente plus ou moins anxieuse et de courage renouvelé, au seuil d’une nouvelle étape de notre vie que je nous souhaite belle et bonne.

On entre donc dans la nouvelle année en douceur, malgré les sombres nouvelles qui nous arrivent de Gaza. À croire que l’espoir porté par chaque nouvelle année doive se trouver entaché par une guerre ou une catastrophe plus ou moins lointaine, qui nous rappelle que le chant du monde ne va jamais sans le poids du monde.

°°°

Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov : « Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain que les petits moineaux, ils viennent, moi, je les entendrai voleter, et ça me fera une joie de ne pas être seul, en dessous ».

SOIGNEUR. - Retour à Tchékhov. Je me disais ce matin qu'on revient à Dostoïevski comme à une plaie. Au pire et au meilleur de l'humain, sur des montagnes russes. Tandis que Tchékhov nous attend un peu comme un médecin de campagne, sage et désabusé, attentif et encourageant.

SOIGNEUR. - Retour à Tchékhov. Je me disais ce matin qu'on revient à Dostoïevski comme à une plaie. Au pire et au meilleur de l'humain, sur des montagnes russes. Tandis que Tchékhov nous attend un peu comme un médecin de campagne, sage et désabusé, attentif et encourageant. MONSIEUR CHIEN. - Une étrange beauté se dégage de ce roman dur et doux à la fois, qui rend admirablement la tonalité d'une certaine époque, à la toute fin du XXe siècle - plus précisément l'année du massacre de Columbine -, qu'on pourrait caractériser par la "peur errante" que ressent l'une des protagonistes.

MONSIEUR CHIEN. - Une étrange beauté se dégage de ce roman dur et doux à la fois, qui rend admirablement la tonalité d'une certaine époque, à la toute fin du XXe siècle - plus précisément l'année du massacre de Columbine -, qu'on pourrait caractériser par la "peur errante" que ressent l'une des protagonistes. J'ouvre n'importe quel livre de Charles-Albert Cingria et je lis: "Le vin, c'est quelque chose d'arabe et d'immatériel d'abord". Ou cela: Je désire hiverner et continuer à hiverner, et rien que cela tant que l'hiver durerea". Ou cela encore: "J'aime éperdument ce qui est schématique, aride, salin, perpendiculaire ". Ou cela pour célébrer la mémoire de rossignol, alias Pétrarque: "On peut bien dire, en tout cas, qu'après Pétrarque et quelques bien rares exceptions, la poésie n'est plus qu'un formidable grincement de plumes d'oies et ensuite de plumes d'acier. Il fallait ce diamant, cette neige prompte, cet ingéniosité et aussi (pour parler déjà d'un défaut, mais il lui était antérieur) cet esprit..."

J'ouvre n'importe quel livre de Charles-Albert Cingria et je lis: "Le vin, c'est quelque chose d'arabe et d'immatériel d'abord". Ou cela: Je désire hiverner et continuer à hiverner, et rien que cela tant que l'hiver durerea". Ou cela encore: "J'aime éperdument ce qui est schématique, aride, salin, perpendiculaire ". Ou cela pour célébrer la mémoire de rossignol, alias Pétrarque: "On peut bien dire, en tout cas, qu'après Pétrarque et quelques bien rares exceptions, la poésie n'est plus qu'un formidable grincement de plumes d'oies et ensuite de plumes d'acier. Il fallait ce diamant, cette neige prompte, cet ingéniosité et aussi (pour parler déjà d'un défaut, mais il lui était antérieur) cet esprit..."

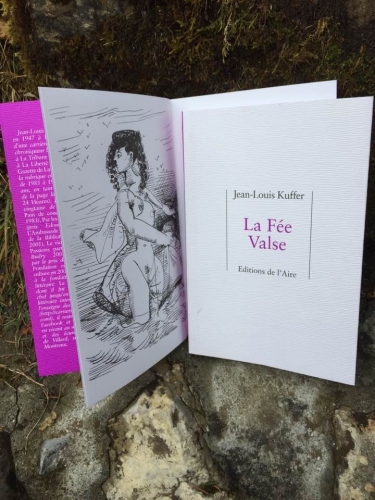

Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu'il a rédigées dans l'urgence en vingt ans) de

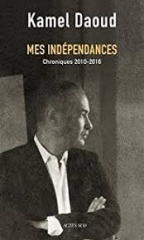

Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu'il a rédigées dans l'urgence en vingt ans) de  Dans la foulée des résistants à la Kamel Daoud, trois autres auteurs non alignés auront marqué, eux aussi, l’année 2017, s’opposant explicitement à la politique catastrophique du nouveau Maître du monde et de sa clique de ploutocrates, dont l’avènement inattendu a provoqué une véritable sidération.

Dans la foulée des résistants à la Kamel Daoud, trois autres auteurs non alignés auront marqué, eux aussi, l’année 2017, s’opposant explicitement à la politique catastrophique du nouveau Maître du monde et de sa clique de ploutocrates, dont l’avènement inattendu a provoqué une véritable sidération.

Annie Dillard illumine les voies du cœur et de l’esprit

Annie Dillard illumine les voies du cœur et de l’esprit

La formidable bâtisse qui abrite ces archives est un bel exemple de l'architecture indiana, construite par Inigo Noriega Laso en 1906. Le personnage lui-même, parti à 14 ans pour l'Amérique et qui joua un rôle important dans la révolution mexicaine tout en amassant une fortune colossale, est un bel exemple de ces aventuriers-bâtisseurs, ligués, en chaque terre d'exil, en communautés solidaires, et revenus au pays fortune faite.

La formidable bâtisse qui abrite ces archives est un bel exemple de l'architecture indiana, construite par Inigo Noriega Laso en 1906. Le personnage lui-même, parti à 14 ans pour l'Amérique et qui joua un rôle important dans la révolution mexicaine tout en amassant une fortune colossale, est un bel exemple de ces aventuriers-bâtisseurs, ligués, en chaque terre d'exil, en communautés solidaires, et revenus au pays fortune faite.

Pour ce qui me concerne, je n'ai envie que de me taire là-devant, tant je suis touché par ce qu'on peut dire la ressemblance humaine émanant de ces peintures, qui fait à mes yeux de l'Artiste inconnu, voyageant à travers les millénaires d'avant la Préhistoire, le frère occulte des peintres et poètes de tous les temps...

Pour ce qui me concerne, je n'ai envie que de me taire là-devant, tant je suis touché par ce qu'on peut dire la ressemblance humaine émanant de ces peintures, qui fait à mes yeux de l'Artiste inconnu, voyageant à travers les millénaires d'avant la Préhistoire, le frère occulte des peintres et poètes de tous les temps...  La Création d'avant la Genèse. - Non sans malice j'ai demandé au jeune guide, francophone et visiblement averti de tous les aspects, artistiques mais aussi techniques de ce patrimoine et de sa préservation, ce qu'en disent les éventuels visiteurs créationnistes du lieu. Alors lui de sourire d'un air entendu, et de se dire indéniablement catholique mais assez humble pour rendre à la Connaissance de science sûre ce qu'on lui doit en l'occurrence, qui n'exclut ni respect devant les rites anciens ni reconnaissance fervente à cet art vraiment premier...

La Création d'avant la Genèse. - Non sans malice j'ai demandé au jeune guide, francophone et visiblement averti de tous les aspects, artistiques mais aussi techniques de ce patrimoine et de sa préservation, ce qu'en disent les éventuels visiteurs créationnistes du lieu. Alors lui de sourire d'un air entendu, et de se dire indéniablement catholique mais assez humble pour rendre à la Connaissance de science sûre ce qu'on lui doit en l'occurrence, qui n'exclut ni respect devant les rites anciens ni reconnaissance fervente à cet art vraiment premier...

Les Regards sur Nietzsche d'Henri Guillemin sont intéressants , où j'ai trouvé pas mal de remarques utiles et équilibrées. On ne la lui fait pas et c'est très bien: très bien de résister à l'énergumène, mieux que ne le fait un Sollers, dont la vénération confine parfois à la jobardise.

Les Regards sur Nietzsche d'Henri Guillemin sont intéressants , où j'ai trouvé pas mal de remarques utiles et équilibrées. On ne la lui fait pas et c'est très bien: très bien de résister à l'énergumène, mieux que ne le fait un Sollers, dont la vénération confine parfois à la jobardise.  Ce que j'aime bien chez Henri Guillemin - et c'est aussi pour me rappeler ses conférences captivantes -, c'est qu'il ose mettre les pieds dans le plat d'une certaine intelligentsia allemande ou française qui, dès que sort le nom de Nietzsche, se signe ou se met au garde-à-vous. Guillemin, lui, reste perplexe et naturel, avec le même aplomb qu'un René Girard examinant le cas de l'énergumène. Le long chapitre sur les relations humaines de FN (surtout Wagner, Lou Salomé et ses mère et soeur) n'amène rien de très nouveau mais éclaire le topo, pour parler peuple, comme le premier chapitre sur les "trous noirs" de la bio de FN, côté mal d'enfance, mal portance et mal baisance. Quant au dernier chapitre sur les prodromes d'une idéologie récupérée par les nazis à titre posthume, il me semble bien affronter les difficultés présentées par une pensée souvent ambiguë et contradictoire, au-delà de ses provocations.

Ce que j'aime bien chez Henri Guillemin - et c'est aussi pour me rappeler ses conférences captivantes -, c'est qu'il ose mettre les pieds dans le plat d'une certaine intelligentsia allemande ou française qui, dès que sort le nom de Nietzsche, se signe ou se met au garde-à-vous. Guillemin, lui, reste perplexe et naturel, avec le même aplomb qu'un René Girard examinant le cas de l'énergumène. Le long chapitre sur les relations humaines de FN (surtout Wagner, Lou Salomé et ses mère et soeur) n'amène rien de très nouveau mais éclaire le topo, pour parler peuple, comme le premier chapitre sur les "trous noirs" de la bio de FN, côté mal d'enfance, mal portance et mal baisance. Quant au dernier chapitre sur les prodromes d'une idéologie récupérée par les nazis à titre posthume, il me semble bien affronter les difficultés présentées par une pensée souvent ambiguë et contradictoire, au-delà de ses provocations.  À La Désirade, ce lundi 22 juillet. - En passant en revue, hier soir, les journaux de la semaine dernière, je suis tombé sur une page consacrée à l'imbécillité proférée, en Chine, par Ueli Maurer, l'actuel président de la Confédération, selon lequel il s'agit maintenant de « tourner la page de Tian'anmen ». On ne saurait mieux illustrer la servilité de nos autorités, ou plus précisément celle de ce philistin caractérisé - un vrai pleutre doublé d’un pignouf. Les victimes innocentes du massacre du 4 juin 1989 ne comptent pas, pour ce boutiquier servile, plus que pour l’épicier Blocher se flattant d’avoir commercé avec la Chine avant tout le monde. Honte à ces larbins !

À La Désirade, ce lundi 22 juillet. - En passant en revue, hier soir, les journaux de la semaine dernière, je suis tombé sur une page consacrée à l'imbécillité proférée, en Chine, par Ueli Maurer, l'actuel président de la Confédération, selon lequel il s'agit maintenant de « tourner la page de Tian'anmen ». On ne saurait mieux illustrer la servilité de nos autorités, ou plus précisément celle de ce philistin caractérisé - un vrai pleutre doublé d’un pignouf. Les victimes innocentes du massacre du 4 juin 1989 ne comptent pas, pour ce boutiquier servile, plus que pour l’épicier Blocher se flattant d’avoir commercé avec la Chine avant tout le monde. Honte à ces larbins !  Je reviens au Nègre factice, génial récit de Flannery O’Connor.

Je reviens au Nègre factice, génial récit de Flannery O’Connor. La surabondante jactance critique encombre les rivages de l'océanique Recherche du temps perdu de MarcelProust, mais il vaut la peine, et c'est un vif plaisir, de lire le récent Proust contre Cocteau de Claude Arnaud,très éclairante approche d'une rivalité littéraire d'abord ancrée dans la vieaffective et mondaine des deux écrivains, illustrant mieux qu'aucune autre la question du mimétisme tantôt destructeur et tantôt bénéfique qu'un René Girard a démêlée dans son magistral Mensonge romantique et vérité romanesque, notamment.

La surabondante jactance critique encombre les rivages de l'océanique Recherche du temps perdu de MarcelProust, mais il vaut la peine, et c'est un vif plaisir, de lire le récent Proust contre Cocteau de Claude Arnaud,très éclairante approche d'une rivalité littéraire d'abord ancrée dans la vieaffective et mondaine des deux écrivains, illustrant mieux qu'aucune autre la question du mimétisme tantôt destructeur et tantôt bénéfique qu'un René Girard a démêlée dans son magistral Mensonge romantique et vérité romanesque, notamment.  Aux abysses humains de Proust, pour commencer, c'est en effet un monstre à la fois effrayant et touchant qu'on va retrouver: un "insecte atroce", comme le disait de lui son jeune ami Lucien Daudet, pour mettre en garde Cocteau.

Aux abysses humains de Proust, pour commencer, c'est en effet un monstre à la fois effrayant et touchant qu'on va retrouver: un "insecte atroce", comme le disait de lui son jeune ami Lucien Daudet, pour mettre en garde Cocteau. Céline est à mes yeux le plus grand poète français en prose du XXe siècle, avec les traits catastrophiques de celui-ci et des qualités de style comme personne.

Céline est à mes yeux le plus grand poète français en prose du XXe siècle, avec les traits catastrophiques de celui-ci et des qualités de style comme personne.

Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…

Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.