Une lecture de La Divine Comédie (6)

Une lecture de La Divine Comédie (6)

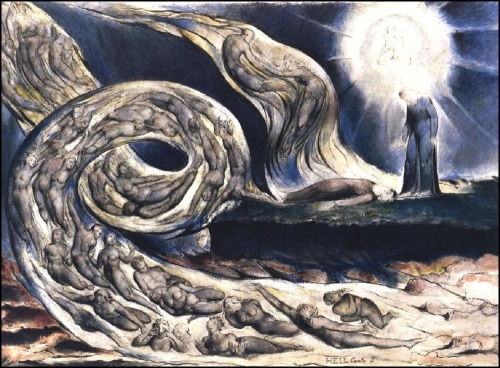

Chant V. Cercle des luxurieux. Tourbillons des damnés emportés par les airs. Rencontre émouvante de Francesca da Rimini. Dante flageole derechef...

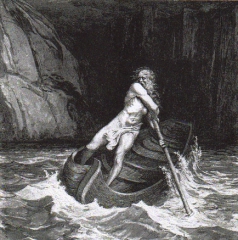

On arrive maintenant au lieu « où la lumière se tait », gardé par le redoutable Minos qui désigne, par le nombre de cercles qu’indique sa queue enroulée, à quel cercle de l’Enfer précisément est affecté le damné qui se pointe.

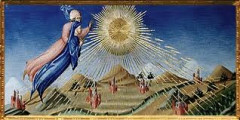

Dans la foulée, ce sont les luxurieux que Dante va rencontrer en foules virevoltant dans les airs comme de folles bandes d’étourneaux. L’image est d’ailleurs précise et d’une extraordinaire plasticité quand on suit le déploiement du texte original, plus proche de Lautréamont que du dolce stil nuovo, non sans se rappeler le sort récent de la foule multitudinaire de la Love Parade allemande se précipitant dans un tunnel pour s’y piétiner.

De la même façon, les damnés sont emportés, littéralement malaxés par les zéphyrs du Désir, et souffrant physiquement à proportion inverse des jouissances qu’ils ont connues sur terre – ce qui ne laisse évidemment de plonger Dante dans la perplexité navrée, et le peinera plus profondément un peu plus tard.

Dans l’immédiat, il identifie quelques célébrités historiques connues pour leurs débordements sensuels ou leurs amours entachées de violence, telles Sémiramis et Cléopâtre, mais également Hélène et Achille, Pâris et Tristan, « et plus de mille ombres » tournoyantes.

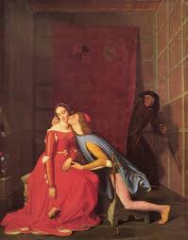

Mais la rencontre d’un couple moins tourmenté, auquel Dante demande à Virgile de pouvoir parler, va marquer l’un des épisodes les plus fameux et les plus émouvants de la Commedia, avec Francesca da Rimini, que le poète a connue de son vivant, et du beau Paolo Malatesta, couple adorable que Gianciotto Malatesta, époux épais de Francesca et frère de Paolo, a trucidés.

Or, Dante a beau se consoler à l’idée que l’affreux fratricide se torde désormais dans les flammes de la Caina, neuvième et dernier cercle de l’Enfer où sont précipités les traîtres et les meurtriers de même sang : le sort si cruel de Francesca et de Paolo ne laisse d’attrister et d’intriguer notre chantre de l’amour courtois.

Pour mieux démêler la question de la paradoxale damnation des amants, qui ne tient évidemment pas qu’à leur état d’adultères, notre bon François Mégroz (dans L’Enfer, p.50) rappelle alors les concepts liés sous l’appellation d’Amour, combinant amour humain et divin, noblesse et perfection. Plus troublant, et René Girard l’a souligné dans Mensonge romantique et vérité romanesque, citant précisément cet épisode comme une scène primitive du mimétisme amoureux : c’est en lisant ensemble un texte évoquant l’amour de Lancelot pour la reine Guenièvre, que Francesca et Paolo ont « craqué », comme on dit…

Bien compliqué tout ça, voire tordu ? C’est évidemment ce qu’on se dit en jugeant de ce récit avec nos critères contemporains, mais là encore François Mégroz nous conseille de suspendre notre jugement en replaçant celui de Dante (ou de Dieu imaginé par Dante) dans le contexte, non tant de la morale médiévale que d’une métaphysique de l’amour dont nous n’avons plus la moindre idée de nos jours.

Bien entendu, le lecteur émancipé de 2020 se récriera: enfin quoi, ce Dante ne fait que relancer la malédiction de la chair et du plaisir en disciple de Paul et de toute la smala des rabat-joie. Quel bonnet de nuit ! Mais La Divine Comédie, une fois encore, ne se borne absolument pas à un traité de surveillance et de punition. À cet égard, une relecture de L’Amour et l’Occident de Denis de Rougemont serait aussi opportune. Passons pour le moment.

Et constatons du moins que Dante n’a pas supporté cette épreuve non plus, puisque le revoici tombé raide évanoui. Décidément…

Rappel bibliographique:

Dante. La Divine comédie. Traduite et présentée par Jacqueline Risset. Garnier/Flammarion, en trois vol. de poche, sous coffret.

François Mégroz. L’Enfer. L’Age d’Homme.

René Girard. Mensonge romantique et vérité romanesque. Grasset.

Image: William Blake.