La Cinquième saison, revue littéraire romande au titre chinoisant aussi « improbable » que le fut le (presque) mauvais sujet, réunit les témoignages, à (presque) charge et (presque) décharge, de vingt-cinq plus ou moins proches et amis, pour un portrait éclaté du « gentil garçon » se la jouant « bad boy », presque infréquentable – comme le diront les wokistes – mais survivant par ses écrits…

Presque un monstre, dira-t-on de Roland Jaccard. Et c’est lui qui prend les devants : « Quand les gens vous prennent pour un monstre, il n’y a qu’ une chose à faire : aller au-delà de leurs attentes ». C’est en tout cas ce qu’il explique à sa pharmacienne, comme il l’écrit dans sa Confession d’un gentil garçon, paru en janvier de l’année pandémique 2020.

Et de balancer à la pharmacienne en question, dont il est sûr qu’elle n’a pas lu Cioran et qui ne lui fourguera ni Stilnox (qu’il m’a demandé deux ou trois fois de lui amener à Paris) ni Xylo Mepha (qu’il ramenait de Paris à Lausanne à François Ceresa, autre nez bouché), quelques horreurs propres à l’émouvoir : à savoir que ce qui est intéressant dans l’amour, selon Cioran, est son impossibilité, que lorsqu’on est « attaché aux putains, on l’est pour toujours », et que lui-même, le Jaccardo, se rappelle cette dame de mauvaise vie qui, chaque fois qu’elle faisait l’amour, voyait le cadavre de son amant à côté d’elle. «Après cela , comment parler encore d’amour ?, avais-je ajouté. Je l’intriguais déjà. Un bon point ».

Dans la foulée, et aux pharmacien(ne)s wokistes que nous sommes « toustes » peu ou prou, de nous assener que « ce que la femme a à vendre, c’est son corps », que « leur conduite est dictée par leurs hormones, d’où leur humeur capricieuse, leur absence de sens moral et leur amour pour les chats », que l’homme pour les femmes n’est jamais que « l’instrument interchangeable d’un plaisir toujours identique », lequel plaisir n’est jamais que « l’infini à portée des caniches », comme disait le charmant Céline, alors que pour lui, le Jaccardo, « la mort est le sublime à la portée de chacun », avant de conclure :. « Préméditée elle a encore plus de panache ».

« Panache ! » est d’ailleurs l’exclamation de Roland quand il réussissait une belle passe au ping-pong, ainsi que le rapporte son compère en « calosse » de bain Christophe Passer qui dit à avoir « adoré » jouer avec lui comme André Comte Sponville ou Mark Greene, ses amis en désaccord à peu près absolu avec ses idées, auront raffolé de sa fréquentation, ou presque…

Or le « presque » est décisif dans la dramaturgie personnelle de Roland Jaccard, qui le savait - ou presque. Sa façon de se décrier lui-même était presque sincère, au point que ses meilleurs amis y croyaient presque, tandis que ses amantes souriaient, ou presque.

Car rien n’était jamais sûr avec ce diable de Roland, et même pas le Diable. Du moins est-ce ma propre conviction d’expérience. Ainsi, me déclarant un soir qu’un écrivain digne de ce nom devait conclure un pacte avec le Démon (et il me regardait) lui ai-je répondu qu’il n’avait aucune idée (ou presque) de ce que représentait ce qu’il venait de me balancer, et lui de me donner absolument raison, ou presque.

Cela noté, et sans réserve cette fois, c’est à André Comte-Sponville, parfait introducteur à la pensée de Montaigne dans le Dictionnaire amoureux consacré à celui-ci , que nous devons les vues les plus pertinentes de cette suite d’hommages, notamment à propos de la « profondeur superficielle » de Jaccard, de son « snobisme du mal », mais aussi de sa droiture et de sa générosité, à quoi j’ajouterai deux « presque »...

« Voilà deux ans qu’il est mort : je l’aime plus que jamais et ce m’est une raison supplémentaire de ne pas être d’accord avec lui », écrit-ainsi Comte-Sponville. Et l’excellent écrivain qu’est aussi Mark Greene, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à la table de Jaccard chez Yushi, abonde dans le même sens en apportant une nuance personnelle à la réserve du « presque », liée au fait qu’il y avait toujours, selon lui, une limite, dans les relations avec le cher disparu : comme une impossibilité, un inaccomplissement dans l’amitié « chaleureuse », ou presque, que vous demandait ou vous accordait Jaccard.

Mais comment donc peut-on être Jaccard ?

Les animateurs de la Cinquième saison ont estimé qu’une femme adulte responsable, ni bimbo ni nymphette, serait la meilleure introductrice à la livraison consacrée à l’affreux Jaccard, misogyne et supposé limite pédophile, pour aborder illico le côté « problématique » du personnage et ses positions « clivantes », et c’est à la prof de littérature, et fine nouvelliste Valérie Gilliard qu’ a incombé cette tâche délicate, dont elle s’est acquittée avec brio, justesse critique et souci d’équilibre, se demannant illico comment on peut être Jaccard…

Situant d’emblée Roland Jaccard dans la mouvance « libertaire », ce qui se discute, l’éditorialiste rappelle plus précisément le climat intellectuel ou mental des années 60-70 en citant une tribune de Gabriel Matzneff datant du 27 janvier 1977, dans Libération, qui prônait la dépénalisation de la sexualité avec les mineurs. Né en 1941, notre Roland, presque « boomer » et conforté par l’esprit du temps où il était de bon ton d’ânonner qu’il est « interdit d’interdire », préfigure cependant la contre-offensive visant le « politiquement correct » des soixante-huitards.

Et Valérie Gilliard d’observer avec raison : « Notre époque a tendance à condamner l’amoralisme, notamment celui qui s’exprime dans les productions culturelles, c’est là tout le jeu de la succession des mondes, avec leurs couleurs respectives, leurs croyances, leurs errances. Jaccard n’aura de cesse de regrette son Pris disparu, celui des libertés. Et avec lui, la possibilité de ne pas s’offusquer ; d’exprimer sans arrière-pensée le primat du désir masculin ; de rêver à être un pygmalion tout en effeuillant doucement sa misogynie au soleil de la piscine Deligny ».

Cependant à peine lâchées les piques de la critique, la commentatrice se reprend en nuances en invoquant le docteur Freud, la question de la pulsion de mort, le problème papa-maman et tout le fonds de commerce du futur chroniqueur psychanalysant du Monde, athée déclaré mais affilié à la secte freudienne avec tous les « presque » qui iront s’accentuant, dont témoignent une vingtaine de livres que leur auteur évoque en ces lignes (presque) significatives. « Nous avons écrit des livres, sans nous soucier des critiques et des ventes. Mais taraudés par une seule question : avions-nous atteint le niveau que nous nous étions assignés ? En ce qui me concerne, j’en doute. Échec sur toute la ligne (ou presque ) »…

Si Jaccard s’accorde cet « ou presque », comme un Georges Haldas le fait à sa façon (peu frivole !) après s’être taxé de nullité, c’est en estimant, à juste titre, que ses livres plaideront pour lui, avec tous les réserves qu’on voudra y trouver, mais en toute liberté accordée à la lectrice et au lecteur.

Le nom d’oiseau de Jaccardo figurait sur son siège réservé (genre metteur en scène de cinéma, son rêve) de chez Yushi, rue des Ciseaux , à un coup d’aile de l’Hôtel La Perle jadis offert par Marcel Proust à ses amis Albaret – voisinage qui fait de ce drôle de volatile graphomane un cousin lointain des personnages de La Recherche, entre snobisme germanopratin et goûts bizarres sinon extrêmes, cynisme de façade et (presque ) gentillesse.

Après la mort de l’écrivain Bergotte, supposé voué au néant de l’oubli, Proust évoque les livres de celui-ci en vitrine, battant des ailes comme des anges, et l’on filera la métaphore au bénéfice du monstre de second rang que figure le Jaccardo, personnage représentatif d’une époque d’eaux basses, son style tant loué par certains n’atteignant pas les cimes d’un Saint-Simon – lequel n’aurait jamais usé du mot poufiasse pour qualifier une femme -, d’un Joubert, d’un Chamfort, d’un Benjamin Constant, d’un Amiel ou d’un Cioran, et pourtant !

Pourtant il y a, bel et bien, un écrivain de style chez Roland Jaccard, ou de ton, ou de voix ou de « papatte », comme on voudra. Autant le vain piapia du poseur à la coq, dans sa basse-cour, pouvait insupporter, autant l’écrivain du Monde d’avant nous intéresse en même temps qu’il nous agace, nous charme autant qu’il nous rebute, nous révulse et nous scotche - ou presque…

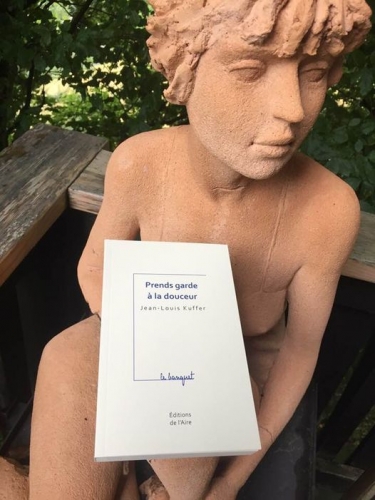

La cinquième saison. Revue littéraire romande. Roland Jaccard, numéros 22-23, 2024, 194p.