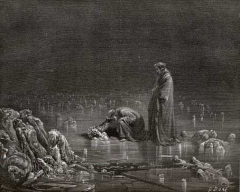

Une lecture de La Divine Comédie (27)

Chant XXVI. Mauvais conseillers.

Il en va de la lecture de la Commedia de Dante comme de la plupart des grands textes du passé fondés sur un mélange de vaste savoir et d’extrême densité poétique, dont beaucoup de composantes historico-politiques, sociales ou littéraires nous échappent à moins d’un patient décryptage.

L’on pourrait évidemment se contenter de la « musique » des chants, pour peu qu’on possède un peu de la « langue de Dante », c’est le cas de dire, à la source bouillonnante et fraîche de l’italien bonnement fondé par le poète florentin, comme on peut se bercer à l’écoute de Shakespeare sans sous-titres ou de l’incompréhensible Finnegans Wake de Joyce que Michel Butor comparaît à une sorte de whisky pour l’oreille ( !), mais il est aussi permis d’éprouver, de loin en loin, de l’ennui pour cette lecture sur-saturée de références et d’allusions qui ne nous disent plus rien, ou se sentir réellement agacé, voire indigné par les jugements de celui qui, au nom de Dieu, punit nos « frères humains » de manière parfois si cruelle ou paradoxale.

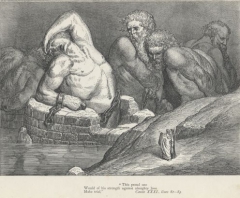

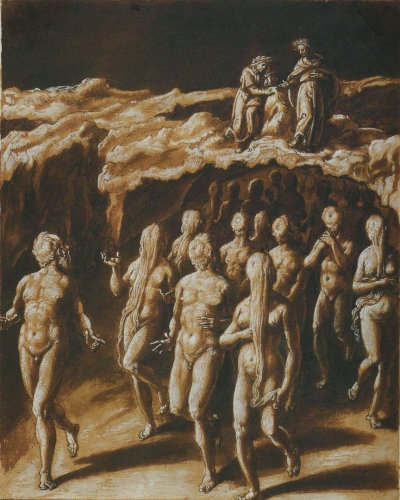

Ainsi du sort qu’il réserve à Ulysse, qu’il fourre bonnement au four, dévoré à perpète, dans la huitième bolgia du Cercle réservé aux conseillers« perfides », par une flamme destinée à le punir de son propre feu – de sa propre ardeur à tout connaître du monde quitte à dépasser les limites fixées a posteriori par la théologie chrétienne. Or le moins qu’on puisse dire, en l’occurrence, est que ce cher Alighieri pousse bien loin le bouchon dans les eaux de la mauvaise foi tant il fut lui-même du grand voyage de la connaissance et de toutes les curiosités !

Du reste on sent qu’il n’est pas trop convaincu par la rigueur extrême du châtiment appliqué à Ulysse, coupable d’avoir montré autant de ruse fieffée (le cheval de Troie) que d’excessive audace (sa navigation par delà les confins du monde connu), mais ce chant fumigène et quelque peu confus revêt un nouvel intérêt, à vrai dire inattendu – et c’est le propre de la vraie poésie que de susciter de telles surprises – puisque c’est en se remémorant l’aventure d’Ulysse, et le discours de celui-ci à ses compagnons, que Primo Levi, comme il le raconte dans Si c’est un homme, a pris conscience, à Auschwitz, du pouvoir libérateur de la parole poétique et de l'inaliénable dignité humaine, en plein enfer terrestre…

Ce rapprochement fonde une réflexion tout à fait remarquable de Damien Prévost, qui en dit long sur les ressources de la littérature en certaines circonstances apparemment désespérées, comme l’a illustré le Polonais Joseph Czapski, rescapé du massacre de Katyn et des camps de concentration soviétiques, dans Proust contre la déchéance.

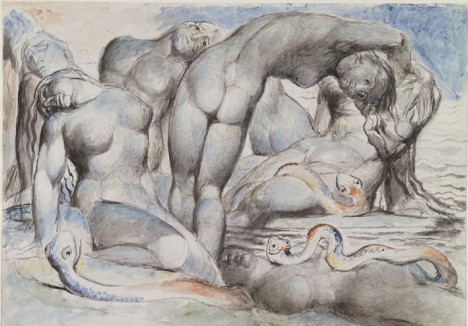

Damien Prévost : « Primo Levi se souvient donc d'un chant de la Divine Comédie, sans trop savoir pourquoi il se remémore ce chant en particulier et sans l'avoir consciemment choisi. Pourtant, ce choix - car au fond, il s'agit bien d'un choix - éclaire de manière inattendue l'expérience de Primo Levi. Se souvenir c'est se replonger dans ce qui reste à ceux à qui tout fut pris. En cela, il s'agit déjà d'un retour à l'humanité. Par ailleurs, se souvenir de la Divine Comédie, c'est recouvrer sa nature humaine dans ce qu'elle a de singulier : la culture, le beau, la langue, le sens.

C'est ainsi qu'il convient de considérer le discours de Primo Levi sur le sens et l'importance des mots utilisés par Dante. Les réflexions stylistiques et linguistiques sont, elles aussi, une attestation de l'humanité de Primo Levi : ce sont l'attrait et l'intérêt pour la connaissance. Pour finir, ce moment est particulièrement signifiant car les vers dantesques prennent tout à coup un sens inattendu.

« Consideratela vostra semenza

fatti non foste aviver come bruti,

ma per seguir virtute e conoscenza »

D'une certaine manière, Auschwitz réinterprète totalement ce tercet sorti de son contexte qui interpelle profondément Primo Levi. »

Damien Prévost: Éléments de réflexion sur "Le chant d'Ulysse" dans "Si c'est un homme" de Primo Levi. www. http://cle.ens-lyon.fr

Dante. La Divine comédie. Version bilingue traduite et présentée par Jacqueline Risset. GF /Flammarion.