Ou comment habiter le "roman" de Laurent Mauvignier...

Ma lecture des 743 pages de La Maison vide de Laurent Mauvignier s’est achevée hier soir sur l’impression mêlée d’une considération plutôt respectueuse et de certaine perplexité, avec la relance d’un plus vif intérêt marqué par l’épilogue où «tout » est comme resitué, en perspective cavalière, dans les grandes largeurs de l’Histoire à grande hache, au rappel d’un massacre affreux commis au « village martyr » de Maillé en août 1944, et dans les limites plus étroites de la chronique familiale de l'auteur, laquelle constitue le corpus principal du « roman » relevant du récit autobiographique « augmenté » par l’imagination, ou de l’autofiction comme on dit en langage postmoderne...

Ce qu’on pourrait dire le principe d’incertitude est tout entier contenu, ou plus exactement rappelé en formule concentrée, dans la première phrase de l’épilogue de La Maison vide, où l’auteur évoque donc la destinée du « village martyr » dont sa mère lui a souvent parlé mais de façon déjà déformée par les aléas du temps, et le voilà qui relance lui-même ce récit fragmentaire, et probablement erroné en partie, en déclarant comme ça : « C’est par l’invention que l’histoire peut parfois survivre à l’oubli ». Belle découverte n’est-ce pas ! qui nous vaut en somme les inventions de L’Illiade et des Mémoires d’un âne, ou celles de Casanova…

Or l’invention, j’y crois pour ma part les yeux fermés quand elle relève de la fiction, lisant ces jours La Guerre et la paix, comme je crois Tolstoï sur parole dans son Journal, sans confondre pour autant la « vérité » du roman et celle des notations quotidiennes de l’écrivain.

« Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse l’est à sa façon », lit-on en incipit à la première page d’Anna Karénine, et ce qu’on pourrait dire de La Maison vide est que la façon d’être malheureuse de la famille de l’auteur relève bel et bien du « romanesque », mais pour autant que les grands vides de la mémoire soient remplis par celui qui veut en établir la chronique à partir de « traces » combien rares, s’agissant du tout début du XXe siècle, voire avant, et en appelant pourtant implicitement à l’adhésion crédule du lecteur, comme s’il s’agissait d’un récit de faits objectivement certifiés.

Curieusement en ce qui concerne ma propre adhésion, c’est à partir de l’apparition d’une « disparue », après une vingtaine de pages, au nom cité de Marguerite, dont l’album des photos de famille de l’auteur n’a conservé que celle des lendemains de sa naissance, vers 1913, que j’ai commencé à m’intéresser aux personnages de La Maison vide, quatre cent pages avant l’histoire suivie de ladite Marguerite. C’est à partir de ce fait avéré d’une malédiction familiale, scellée par l’effacement (parfois à la main gribouillant l’image) de tout souvenir de Marguerite, la grand-mère paternelle de l’auteur, que le « roman » de la famille présumée malheureuse commence bel et bien de nous intriguer, avant même l’amorce du récit familial où apparaît sa première grande figure féminine en la personne de Marie-Ernestine, mère de Marguerite dont on présume que les détails du « roman » vécu sont inventés, sans en être certain…

Quand le « roman « de Marie-Ernestine, fine personne dotée d’un grand talent de pianiste, tourne quasiment à la romance à l’évocation des relations privilégiées établies entre l’adolescente et un beau Monsieur de Paris débarqué en ces lieux de saine province pour y soigner sa jeune femme maladive, l’on ne demande qu’à y croire, mais j’avoue pour ma part avoir hésité. Pourquoi cela ? Et pourquoi, tout au long de la lecture de La Maison vide, cette hésitation persiste-elle ? Peut-être du fait que l’auteur ne cesse lui-même de sortir de la coulisse pour rappeler qu’il suppose, subodore, imagine cela même qu’il se plaît à détailler, à commencer par cette vie en province ou « ce qu’on dit », ce que les gens colportent d’une maison à l’autre à propos de tel ou telle, par rapport évidemment à « ce qui se fait » ou ne se fait pas, tout ça faisant un matériau de base incertain et qui n’est pas proprement romanesque mais constitue bel et bien un «fond » comme on le dit en peinture, à partir duquel il faudrait que «montent» les couleurs et les motifs…

On voit bien, dans La Maison vide, le poids des déterminismes, en tout cas à une certaine époque. Tout en lisant le « roman », comme l’intitule la couverture du livre, je n’ai cessé de revoir un grand portrait sépia de ma propre famille maternelle, où ma grand-mère est fêtée pour ses vingt ans (en 1911, deux ans avant la naissance de Marguerite) entourée de ses nombreux frères et sœurs (un futur chercheur d’or en Californie et une futre institutrice en Chine, notammen), à partir de quoi l’on pourrait aussi broder, se documenter ou imaginer, etc.

Or le déterminisme social, et familial, je l’ai bel et bien constaté de près en évaluant l’empêchement subi par beaucoup de nos aîné(e)s, et sa modulation incarnée, dans les personnages de La Maison vide, expliquera sans doute une partie du large intérêt suscité par cette chronique familiale, sociale et plus tard « historique », en deça ou par delà toute « story » romanesque.

L’empêchement d’aimer pour des raisons sociales ou économiques, l’empêchement de vivre une passion aussi futile que celle du piano, l’empêchement de dire ce qu’on pense dans un milieu de gens qui pensent « comme tout le monde », l’empêchement de travailler quand les nations se font la guerre – tous ces empêchements se retrouvent à de multiples degrés dans La Maison vide, laquelle se remplit peu à peu de toutes les frustrations et de tous les regrets de gens qui ne demandaient qu’à vivre et aimer comme dans la fameuse abbaye de Thélème du cher Rabelais.

Or Laurent Mauvignier, sensible aux douleurs et aux motifs lancinants du ressentiment, n’est pas du genre rigolo, ni très sensuel (on sent qu’il se force pas mal à évoquer une passion charnelle, quand Marguerite passe des bras d’une amante à ceux d’un amant) ni pantagruéliquement expansif ou joyeux, mais l’écrivain n’en et pas moins là avec sa langue propre (on a évoqué Proust, mais ça n’a rien à voir) et sa perception fondée d’une sorte de malédiction familiale que scelle le suicide du père.

Finalement, aussi, l’incertitude à laquelle nous confronte le pari de Laurent Mauvignier nous renvoie à celle qui entoure notre propre « roman », et de même que les personnages du narrateur nous parlent de celui-ci autant qu’il prétend nous parler d’eux, son « roman » fait-il parler ceux que nous disons nos proches et qui restent le plus souvent des inconnus..

Ceux et celles qui ont besoin de certitudes seront peut-être déçus de ne pas trouver, dans La Maison vide, ce qu’ils n’ont même pas cherché à y trouver, alors que ce livre, plus intéressant que ce qu’en disent certains de ses détracteurs, sans être le chef-d’œuvre que d’autres semblent sûrs d’y trouver (la France actuelle a tellement besoin de se trouver un « grand écrivain », n’est-ce pas) « fonctionne » le mieux, sans procurer de grande émotion ni nous enchanter comme le fait chaque page de la Recherche, ni nous prendre par la gueule à la façon de Céline et son jazz verbal, comme une sorte d’auberge espagnole, où ce que nous apportons compte presque autant que ce qu’il nous donne.

Faire « parler Marguerite » est enfin une belle façon, pour Laurent Mauvignier, de nous ouvrir sa maison et de la repeupler, en tout cas j’en suis presque certain en imaginant les multiples vies des inconnus de ma propre famille réunis sur la photo sépia...

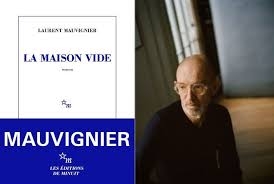

Laurent Mauvignier. La Maison vide. Editions de Minuit, 2025. Prix Goncourt.