Alors le jour se refit sur le monde, comme à l’instant présent de le voir émerger des limbes, ce fut la première de mes secondes naissances et tout ses dessina mieux sur la toile du temps, les choses et les gens.

De nouveau c’est d’une coulée que cela me revient : cela sent bon les couleurs à l’huile et la térébenthine, les quatre coins du quartier et parfois un croquis dans le vieux bois ou le vieux grès du vieux quartier ou dans les roseaux lacustres, cela chante et cela bande.

Cette idée que cela doit chanter et bander m’était venue vers treize ans de Coboye, le vieil original du quartier que le père Taillefer décriait et qui se foutait orbitalement du qu’en dira-t-on, plantant son chevalet où ça lui chantait et chantonnant en effet à journée faite, trônant sur son pliant et lavant ses aquarelles à grandes lampées de couleurs, m’adressant un clin d’œil lorsque je stationnais à distance prudente puis, ayant achevé sa peinturlure, selon son expression, dépliait sa haute carcasse de vieil échassier à longs tifs blancs et me proposait un bock dans son atelier où il m’apprenait de nouvelles règles et d’ultimes règlements.

Cette idée que cela doit chanter et bander m’était venue vers treize ans de Coboye, le vieil original du quartier que le père Taillefer décriait et qui se foutait orbitalement du qu’en dira-t-on, plantant son chevalet où ça lui chantait et chantonnant en effet à journée faite, trônant sur son pliant et lavant ses aquarelles à grandes lampées de couleurs, m’adressant un clin d’œil lorsque je stationnais à distance prudente puis, ayant achevé sa peinturlure, selon son expression, dépliait sa haute carcasse de vieil échassier à longs tifs blancs et me proposait un bock dans son atelier où il m’apprenait de nouvelles règles et d’ultimes règlements.

Si tu vois, compagnon, le ciel vert, tu le peins vert, c’est la première règle et le premier règlement. Si ce vert ne te crève pas les yeux tu les fermes et tu le humes pour mieux l’exhumer. Si les yeux fermés tu ne vois toujours pas ce vert tu les gardes fermés et tu palpes le ciel et si le vert du ciel ne se laisse pas capter tu ouvres toutes tes écoutilles et si le vert n’y est toujours pas c’est que le vert de ce ciel est plutôt un or bleuté comme le bon Corot désespérait de le couler sur sa toile, et alors là tu rouvres les yeux et pensant dur comme fer à Corot tu peins sans penser et laisses alors le pinceau pincer le ciel comme il est, de ce vert Corot qui fleure la pervenche et l’absinthe.

Le tribunal des voisins se méfiait de Coboye, certaines méchantes langues insinuaient même de drôles de choses à son propos, mais ce n’étaient là, je le sentais alors et le sais mieux encore aujourd’hui de sûre source, que jalousie de philistins et que mesquinerie de pharmaciens alors qu’une heure avec l’ancien instituteur décavé m’était l’académie la plus précieuse en dépit des sautes d’humeur de mon mentor et de son tenace fumet de vieux salvagnin.

Ce fut lui qui m’apprit aussi, à la volée, à mieux voir les choses, les choses et les gens, à mieux les voir et les dessiner à mon tour. Quoique se rabaissant lui-même en qualifiant sa peinture de vidure d’évier du rapin Gauguin des jours de pluie sur les palmes, j’étais sensible à son irradiant amour des chemins et des lisières aux doux ombrages, des lointains poudreux, des arbres solitaires ou des visages dévisagés en vérité, autant que je prisais les vieux murs lépreux d’Utrillo qu’il m’avait révélés.

Le quartier prenait forme qui serait mon quartier, et la ville qui serait la ville, mon lac et mes azurs, mes continents et mes îles. Il y a des millions et des billions de choses bonnes et belles et de gens bonnes et belles, me disaient l’oncle Stanislas ou le vieux Coboye dans son atelier, et retrouvant mes compères et ces demoiselles aux premiers petits complots de l’âge, je me reprenais à jacter à tort et à travers en commençant de reluquer de concert.

art - Page 2

-

Coboye

-

Du feu pascal

A La Désirade, ce vendredi saint, 2008.

Il a fait tout le jour une tempête blanche qui nous a noyés dans un océan de neige tourbillonnante dont les vagues, portées par les vents déchaînés de nulle part et de partout, battaient les murs de La Désirade, et je me suis rappelé la scène hallucinante du naufrage, dans L’Homme qui rit de Victor Hugo, durant laquelle un bateau s’enfonce lentement dans la mer étale, après le déchaînement des éléments, dans le blanc silence immense duquel monte la litanie crescendo de la prière des naufragés.

En contraste absolu, je reçois à l’instant, cet écho à mon évocation de la mer à l’ouest d’Ouessant, de la peinture de notre amie Frédérique, qu’elle a brossée aujourd’hui et qui me rappelle que c’est à minuit prochain que, dans l’eau de la nuit, brûlera le feu pascal. Bonnes Pâques à tous, créants et mécréants...

Frédérique Kirsch-Noir : Les naufrageurs, 2008. -

Rembrandt soleil de chair

Le dernier Greenaway, ou l’aura de l’immanence

Rembrandt, comme Goya ou Velasquez, ne faisait pas de cadeaux à ceux qui le payaient pour être célébrés en grandes pompes pompières : il les arrangeait sur la toile comme ils étaient: vilains, vicieux, mafflus, bouffis, sournois, lippus, gros baiseurs et truies jouisseuses sous le manteau - de vraies horreurs magnifiques, cela du moins quant il peignait la société se disant bonne ou se croyant haute et défilant pour la galerie comme la milice amstellodamoise nocturne du fameux tableau dit La ronde de nuit (datant de 1642), qui figure à la fois une parade de coqs bourgeois et de frères humains filmés en nuit américaine - pour dramatiser un complot ? peu importe. Ce qui compte est la chair de tout ça et la construction de tout ça, aboutissement d’une traversée de la chair et d’une inexorable montée vers la composition. La chair sublimée existe évidemment chez Rembrandt, de Titus au Christ ou des autoportraits aux bouleversants vieillards, mais on n’est pas ici chez le Rembrandt transcendental: on campe dans l’immanence, dans l’amour et la mort, puis la luxure et la mort, la société et son théâtre. Et puis c'est ici la lecture triviale d'un cinéaste frotté de sociologie soupçonneuse et de psychanalyse à la mords-moi... mais un peintre est là aussi, un artiste ma foi.

La Ronde de nuit est un enchevêtrement prodigieux de compositions et de lumières que Peter Greenaway déconstruit à sa façon tout un film durant, avec des acteurs qu’il a préalablement plongés dans une solution d’huile et de miel et de foutre et d’or dont le secret de la formule initiale s’est évidemment perdu mais qui trouve ici un équivalent passable, en plus mou et en trop maniéré à mon goût ici et là. Greenaway n’est évidemment pas Rembrandt, mais celui-ci n’en est pas moins honoré par celui-là en dépit de ce que caquètent quelques fines bouches. De fait, tout Rembrandt n’est certes pas là, les moments où l’acteur (un Martin Freeman charnel et poudreux de lumière, d'une extraordinaire mobilité expressive) se met à dessiner sont aussi pénibles que lorsque l'Amadeus de Forman composait son Requiem à vue, mais l’ensemble est un vrai morceau de peinture cinématographique qu’on pourrait dire « par osmose », comme si Rembrandt peignait réellement contre nature – ce qu’il faisait évidemment.

Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même...

Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même... -

Un réaliste magique

RÉTROSPECTIVE Le Musée gruérien de Bulle rend hommage à Jean-Lou Tinguely, dont le réalisme extrême n’est pas exempt de poésie.

Porter le nom de Tinguely, pour un artiste fribourgeois, ne devait pas être facile du vivant du fameux sculpteur d’avant-garde, déjà célèbre dans le monde entier et désormais gratifié de son propre musée, mais Jean-Lou Tinguely (1937-2002), peintre initialement autodidacte (formé aux arts décoratifs) n’en a pas moins bâti une œuvre singulière, à l’écart des modes. Une première rétrospective à Bulle, en 1986, lui rendit hommage, aujourd’hui relancée par une intéressante exposition mise sur pied au Musée gruérien à l’initiative de Denis Buchs, conservateur, et réalisée avec soin et compétence par Béatrice Lovis, avec la collaboration de Verena Villiger et Gaëtan Cassina.

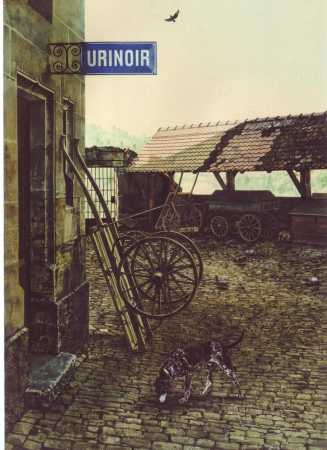

Constituée essentiellement de paysages (campagnes de l’arrière-pays romand, villages, rues, rares escapades au Lubéron ou à Venise) et de natures mortes (plus quelques intérieurs de cafés ou de maisons), la peinture de Jean-Lou Tinguely se caractérise par un réalisme extrême, follement minutieux dans son dessin et ses détails, et solidement construit dans ses compositions. A la limite parfois de la représentation conventionnelle ou du graphisme statique, cet art de très longue haleine, jouant sur d’impeccables glacis, semble d’abord un peu trop sage, voire ennuyeux, pour gagner bientôt en étrangeté, parfois même en magie ou en poésie ; non loin des réalistes américains ou russes du début du XXe siècle, il flirte parfois avec les hyperréalistes des années 70-80, tout en restant moins conceptuel, plus tendrement nostalgique, plus ingénu; de plus en plus maîtrisé, aussi, dans sa façon de capter la lumière et de jouer avec la couleur et l’architecture de la toile, ou d’introduire certains détails aux effets de réel saisissants, comme ce cornet marqué Aligro posé dans une composition évoquant les maîtres anciens.

Dans un climat « silencieux » où n’apparaissent que quelques personnages ou quelques animaux, avec de récurrents outils aratoires, le temps semble suspendu, chez Jean-Lou Tinguely, comme dans les tableaux « métaphysiques» de Chirico. Également fasciné par le premier Balthus paysagiste, Jean-Lou Tinguely le « cite » ici et là sans en atteindre la maestria classique, mais une visite à cette exposition très bien documentée nous vaut, à tout le moins, une réelle découverte.

Bulle, musée gruérien : « Jean-Lou Tinguely, La célébration du réel », jusq’au 30 mars. Ma-sa : 10h-12h, 14h-17h ; Di, 14-17h. 24 mars : fermé. Visite commentée par l’artiste Jacques Cesa, 2 mars, 15h. Catalogue substantiel réalisé par Béatrice Lovis. En vente au musée ou par internet : www.musee-gruerien.ch Fribourg, l'ancienne école du Jura ou Theresianum. Huile sur toile, 97x130cm. 1987. PP.

Fribourg, l'ancienne école du Jura ou Theresianum. Huile sur toile, 97x130cm. 1987. PP.Urinoir à Fribourg, derrière l'Hôtel de Ville. Huile sur toile, 83x60cm. 1976. PP.

-

Andy Sweet Candy

Andy Warhol était-il le vampire que prétendait Valerie Solanas en le révolvérisant presque à mort en 1968, ou fut-il plutôt un saint que l’Eglise serait avisée de canoniser en mémoire de sa gentille façon de servir la soupe aux déshérités des abords de la légendaire Factory, ainsi que le fit valoir tel historien de l’art à l’occasion d’un colloque intitulé L’artistique et le comestible réservant bonne part au pape du pop ? Les avis sont à vrai dire partagés, et c’est le mérite de Jean-Pierre Keller, sociologue et auteur déjà repéré pour La solitude du coupeur de nattes (Denoël, 2003), notamment, de multiplier les points de vue sur le sujet avec autant de pertinence sympathique (on sent qu’il en pince « grave » pour le personnage) que de malice décentrée et de capacité de resituer le mythe dans son époque, sa période héroïque et ses dérives multiples. Alternant les voix d’Andy lui-même, de cuistres universitaires commentant son œuvre, d’une critique lui arrachant un scoop ou de Valerie Solanas lui tournant autour avec frénésie, l’auteur peint un fils à maman désincarné, d’un angélisme désarmant. Or, ce livre elliptique en dit plus qu’il ne semble, sur l’origine d’une démarche dont on ne fait aujourd’hui que recycler les sous-produits. Le portrait « en creux » d’Andy Warhol est réellement convaincant. La vérité du romancier n’est pas loin…

Jean-Pierre Keller. Andy le somnambule. L’Age d’Homme, 128p. -

De l'immonde à l'icône

Conférence de Georges Nivat

3e Festival francophone de philosophie,

Saint-Maurice, le 17 septembre 2007.

- Se défend d’être un spécialiste ès esthétique.

- Se fonde sur sa connaissance de la littérature et de l’image honteuse.

- Voudrait interroger la possibilité de représenter l’immonde.

- Et les rapports du beau et du laid.

- Que la hideur de Socrate va de pair avec sa beauté intérieure.

- Evoque les liens séculaires du beau et du bien dans la tradition gréco-chrétienne.

- Première attaque sérieuse de la vénération du beau avec Nietzsche.

- Comme une illusion ridicule.

- D’où procède tout le retournement de l’art du XXe siècle, avec le développement de l’esthétique du laid.

- Mais qu’est-ce que la laideur ?

- Revient sur l’étymologie des deux mots.

- Beau vient du latin, tandis que laid vient du germain Leid, contenant l’idée d’outrage et de douleur.

- En anglais, même opposition latino-germanique avec beautiful et ugly.

- La laideur conserve une trace d’effroi.

- En russe, le mot krasny signifie beau. Il n’y a pas de mot qui corresponde exactement au mot laid.

- Le mot équivalent signifie plutôt non-fertile, ou disgracié.

- Revient à la tradition du laid en art.

- Avec les saturnales romaines

- Cite les travaux de Muriel Gagnebin, dont le premier livre a paru à L’Age d’Homme.

- Evoque l’éclosion et l’évolution du laid chez Goya.

- Des portraits de nobles espagnols aux Caprices.

- Où la laideur devient l’expression d’une déchirure morale.

- Cite le Goya noir du Prado.

- Goya montre l’irreprésentable avec Saturne dévorant son fils ou le chien qui se noie.

- Le laid comme destruction voulue de l’harmonie plus ou moins factice.

- Dans la filiation directe de Goya : Bacon et son pape Innocent encagé sur sa chaise électrique.

- De Goya procède aussi la révolte expressionniste du début du XXe siècle.

- Rappelle les collections de monstres du Tsar Pierre Ier.

- Rappelle la tradition iconoclaste byzantine.

- Puis enchaîne sur Hans Bellmer.

- Qui désarticule le corps féminin et le mécanise.

- Bellmer a fui le nazisme et se venge, selon Nivat, contre l’académisme totalitaire.

- Je vois mal, pour ma part, ce que Bellmer apporte en matière de laideur.

- Digression sur la passion des totalitarismes pour l’académisme physique.

- Des nus qui ne sont jamais nus : des figures stylisées, abstraites, idéologiques en quelque sorte. Ni poils ni défauts.

- Comme dans la pub d’ailleurs. Autre esthétique « totalitaire » en somme, me semble-t-il.

- Nivat évoque ensuite son ami serbe Dado.

- Qui répond à l’esthétique totalitaire par ses assauts de « laideur ».

- Ainsi a-t-il tagué la chapelle de Gisors en magnifiant la laideur à sa façon.

- Plus convaincant cela.

- Me rappelle aussi la beauté panique produite par les dessins souvent jugés « laids » du génial Louis Soutter.

- Mais Nivat n’en parle pas, pas plus que de Zoran Music, peintre de l’immonde concentrationnaire.

- Revient à la formule prêtée à Dostoïevski, selon laquelle « la beauté sauvera le monde ».

- Beaucoup plus fort, illico, que sur ce qui précède.

- Précise que Dostoïevski n’a jamais dit cela.

- Et que la parole n’est que prêtée au prince Mychkine.

- Rappelle ensuite la réflexion de Dostoïevski autour du Christ mort de Holbein, du musée de Bâle.

- Le cadavre du Christ opposé à la Madone sublimée.

- Introduit le personnage d’Hyppolite, qui crache sur la beauté.

- Tuberculeux, désespéré, Hyppolite, qui se suicidera, voit en la beauté une façon de torture, et en son culte une imposture.

- Célèbre la beauté d’un simple mur.

- Exactement l’anti-esthétisme d’un Joseph Czapski.

- La tragédie opposée aux psaumes.

- Le poids du monde, contre le chant du monde.

- Mais l’un exclut-il l’autre ?

- Tel n’est pas mon avis.

- Selon Nivat, le laid est un cri.

- Evoque alors Egon Schiele, dont les représentations exacerbées découlent de sa perception du tragique.

- Son érotisme est douleur.

- Son autoportrait en masturbateur n’est pas provocation gratuite mais expression de sa douleur, ainsi qu’il l’a expliqué.

- Nivat cite alors le prophète Esaïe qui annonce le Seigneur « dénué de toute beauté et sans rien qui plaise à l’œil » (Es.53)

- Revient à Dado qui se dit « enceint » de trois guerres.

- Comment vivre avec tout ça ?

- Enchaine ensuite avec L’Ecole d’impiété, le roman d’Aleksandar Tisma, dont il cite la scène atroce de torture, où un beau jeune homme est massacré par un bourreau qui défie Dieu en le « traitant » et finit par éjaculer au moment de l’agonie de sa victime.

- Cite aussi Stavroguine, le héros des Démons, d’une beauté démoniaque.

- Et Platonov dans la foulée.

- Evoque la difficulté morale, pour un Soljenitsyne, de représenter l’immonde dans L’Archipel du goulag.

- Et sa réaction à l’illustration picturale de son livre, des scènes les plus crades.

- Pour en finir avec l’esthétique des Bienveillantes, violemment attaquée par Pierre-Emmanuel Dauzat, auquel Georges Nivat se rallie aujourd’hui à la réserve de celui-ci. Cf. son article du Débat. Pas d’accord avec lui. En ce qui me concerne, je ne trouve aucune complaisance chez Littell. Ou alors il y a autant, chez Dostoïevski ou chez Dado, de fascination pour l’immonde.

- Chez Zoran Music au contraire, nulle fascination, mais une transfiguration.

- Or on a esquivé le « moment » décisif de la Comédie de Dante, dont Barilier a parlé en revanche.

- Conclusion qui me semble un peu téléphonée sur l’esthétique des icônes, figures par excellence, ou supposées telles, de l’irreprésentable beauté. Pas d’accord avec ça.

- Le Christ « sale » de Corinth participe autant de la rupture évangélique que la plupart des icônes.

- Les Christs de Louis Soutter ou de Rouault sont, eux aussi, des « icônes » à cet égard, qui « travaillent » la laideur dans le mouvement de transfiguration. Même mouvement chez Goya ou chez le Greco, chez Soutine le Juif ou chez Dürrenmatt le protestant… -

La danse des vifs

Le sourire de Cézanne de Raymond Alcovère

« L’art, c’est un certain rapport à la vérité et un rapport certain à l’essentiel », lit-on dans le petit roman de formation dense et lumineux que vient de publier Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne se lit d’une traite, comme une belle histoire d’amour restant en somme inachevée, « ouverte », pleine de «blancs» que la vie remplira ou non, comme ceux des dernières toiles de Cézanne, mais le récit de cet amour singulier d’un tout jeune homme et d’une femme de vingt ans son aînée, qui trouve en lui la « sensation pure » alors que son corps à elle procure au garçon le sentiment d’atteindre « un peu d’éternité », ce récit ne s’épuise pas en une seule lecture, qui incite à la reprise tant sa substance est riche sans cesser d’être incarnée.

L’étudiant Gaétan, vingt ans et des poussières, revient d’un séjour de trois semaines à Istanbul lorsque, au seuil de la cabine du bateau qui le ramène à Marseille, telle femme éplorée et défaite tombe littéralement à ses pieds, qu’il recueille pour une nuit avant de faire plus ample connaissance, et jusqu’au sens biblique de l’expression.

Léonore est une femme intéressante, sensible et sensuelle, intelligente et cultivée, qui trouve aussitôt un écho en Gaétan. En congé sabbatique, elle a l’esprit tout occupé par le projet d’un livre sur Cézanne, ou plus exactement sur ce que les grands peintres ont à nous dire chacun à sa façon, qu’il s’agisse du Greco ou de Rembrandt, de Piero della Francesca ou de Klee, de Cézanne et de Poussin. Dans la vie de Gaétan, Léonore prend vite toute la place, mais un récent désamour (un certain Daniel l’a « jetée» avant son départ d’Istanbul) lui pèse et, lucide, elle pressent les difficultés d’une liaison du fait de leur différence d’âge autant qu’en raison de leur besoin commun de liberté ; on vit donc à la fois ensemble et à distance, mais dans une croissante symbiose qui doit autant au partage des goûts et des idées qu’au plaisir de la chair.

Evoquant le livre qu’elle va écrire, Léonore se dit, à un moment donné qu’il va falloir y travailler comme à une composition musicale ou à un tableau, et c’est de la même façon que Raymond Alcovère semble avancer dans Le sourire de Cézanne, à fines touches et dans le mouvement baroque de la vie. Si deux ou trois pages se trouvent un peu « freinées » par certaines considérations sur la peinture (d’ailleurs très pertinentes), l’essentiel du roman épate en revanche par la fusion du récit et des observations sur la vie ou sur l’art. Par exemple: « Chez Poussin et Cézanne, même sens de la couleur, pizzicato, touches de nuit posées sur le clavier des jours, clarté et volume captant l’espace, échappée vers un horizon placide.» Ou ceci: « Les grands peintres apportent toujours un supplément d’âme, un regard inédit. Un jour nouveau nous est donné, une possibilité de vivre ».

«Je joins les mains errantes da la nature », écrivait Cézanne, dont le besoin d’harmonie et d’unité se retrouve dans la vision de l’art modulée par l’auteur : «L’art est curiosité, tendresse, charité, extase ». Ainsi y a-t-il de l’amour, aussi, dans sa façon d’évoquer sa ville de Montpellier ou les lieux de Sète ou d’Aix-en-Provence. A l’enseigne de cette même fusion, on relèvera les glissements de points de vue de l’auteur à Léonore ou de celle-ci à Gaétan, lequel cite finalement Bataille à propos : « La beauté seule, en effet, rend tolérable un besoin de désordre, de violence et d’indignité qui est la racine de l’amour ».

Amour-passion, est-il besoin alors de le préciser, car c’est bien de cela qu’il s’agit entre Léonore et Gaétan, qu’on voit mal s’installer dans un ménage conventionnel, encore que… Gaétan relève aussi bien qu’ »un équilibre nous unit où on ne l’attendait pas», et qui pourrait exclure une entente durable entre ces deux-là ? Mais peu importe à vrai dire, puisque tout se passe ici comme en dansant (« La peinture c’est de la danse », disait à peu près Cézanne à propos de Véronèse), dans un feu de passion qui rappelle celui des blocs incandescents de la Sainte-Victoire…

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103p

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103pPaul Cézanne, La moderne Olympia.

Cet article, légèrement émincé, a paru dans l'édition de 24Heures du mardi 3 juillet 2007.

-

Circulez, y a tout à voir

L’Art pris au mot

Les passionnés de peinture et de littérature vont se régaler : c’est en effet un labyrinthe au parcours immédiatement captivant que nous propose L’Art pris au mot, réalisé par un quatuor de spécialistes (Alain Jaubert, Valérie Lagier, Dominique Moncond’huy et Henri Scepi), avec la participation d’innombrables auteurs cités dans la foulée, écrivains, poètes, philosophes ou fleurons de la réflexion esthétique de tous les siècles.

Sous la forme de trente déambulations « transversales », qui ne cessent en effet de multiplier les échos entre peinture et littérature, dans leurs approches respectives des mythes ou des divers aspects de la réalité, l’ouvrage décline sept thèmes à partir d’œuvres proches ou non, dont l’énoncé ne dit pas bien l’originalité et la fécondité des mises en rapport : 1) Toucher le spectateur, 2) Raconter l’histoire, 3) Le monde des objets, 4) La figure, 5) Le spectacle de la nature, 6) Intimités, 7) L’artiste au travail.

Répondant à une première question : Qu’y a-t-il à voir ?, dont les réponses enchaînent sur le projet de Voir et interpréter, les auteurs proposent la lecture à multiples entrées de trois illustrations du mythe d’Icare, par Carlo Saraceni , Pierre Paul Rubens et Pieter Bruegel, qui aiguise aussitôt le regard du spectateur sans pédanterie ni jargon.

En regard du premier tableau de Saraceni (1600-1607), une page de Jean le Bleu de Giono module le thème en contrepoint magnifique que suivent, en alternance, des éléments d’analyse et d’interprétation, l’énoncé du mythe selon Ovide, un extrait des Emblèmes divers de Baudouin sur « la voie du milieu » que Dédale oppose à la témérité fougueuse de son fils, et diverses autres « amorces de réflexion ». Suivent, selon le même principe diachronique et arborescent, des approches du Saint Augustin dans son cabinet de travail de Carpaccio et de La conquête du philosophe de Giorgio De Chirico, avec des renvois à Daniel Arasse et Michel Serres, des extraits de Topologie d’une cité fantôme de Robbe-Grillet et de Poisson soluble de Breton, avant un autre rebond sur le thème de la mélancolie.

Tout cela pourrait risquer de saouler vite au dam des œuvres: c’est au lecteur de prendre et de laisser, en pratiquant l’attention flottante et en ne cessant de circuler. La mise en rapport est un art, qui suppose autant de savoir que de liberté dans l’échappée et de pertinence dans les associations. Or l’incitation à la lecture que déploie L’Art pris au mot me semble réaliser ces équilibres subtils dès ses premiers chapitres. Reste à espérer que cette belle entreprise tienne le même souffle sur son marathon de quelque 600 pages... A préciser enfin que, pour la commodité de la lecture, deux ensembles de quinze fiches détachées permettent d’avoir sous la main les reproductions des tableaux décrits sans revenir chaque fois à la page…

L’Art pris au mot ou comment lire les tableaux. Gallimard, 570p.Carlo Saraceni (vers 1579-1620). La Chute d'Icare, 1606-1607, huile sur toile, 34x54cm. Musée national de Capodimonte, Naples. Elément d'un triptyque.

Pierre Paul Rubens (1577-1640). La Chute d'Icare, vers 1636, huile sur bois, 27,3x27cm. Musées royaux des beaux-arts, Bruxelles.

-

L'Âme du monde

Pour le centenaire de Samivel.

A La Désirade, ce dimanche 29 avril. – Les montagnes de Savoie étaient ce matin diaphanes et pures, comme des îles flottant dans l’azur, et comme copiées des aquarelles diaphanes et pures de Samivel qu’on voit ces jours dans la riche et belle exposition rétrospective du château de Saint-Maurice, à découvrir avant de se procurer L’Ame du monde, admirable album rendant hommage aux multiples talents de ce grand invisible, la discrétion faite homme, qui excellait à la fois dans la peinture et dans l’écriture, la photographie et le cinéma documentaire.

Paul Gayet, alias Samivel, écrivait ceci dans L’œil émerveillé, qui le résume à la perfection :

« Il me vint à l’idée d’examiner une belle feuille dorée comme une crêpe, une feuille multiple, je m’en souviens, lâchée par l’aîné des marronniers. Elle ressemblait à un éventail baroque, ou bien à un panache, jusqu’au moment où j’y découvris sept poissons accrochés à la même ligne, et demeurai fasciné par le réseau des nervures symétriques, le dessin délicat des tissus végétaux. Cette perfection qui, de palier en palier, s’amenuisait jusqu’à des perspectives indistinctes me comblait d’une joie singulière. C’était après tout, si l’on y réfléchit, un message de l’infini à la portée d’un petit d’homme, et dépourvu d’angoisse ; en tout cas la révélation de la fabuleuse prolifération des apparences ».

A cette proliférante beauté, Samivel, que Jean-Pierre Coutaz, commissaire de l’exposition, appelle « le dernier des romantiques », n’a cessé de rendre hommage, avant de la défendre contre les déprédations de l’homme. Ce romantique-là n’était pas, en effet, du genre seulement contemplatif, puisqu’il fut à l’origine des parcs nationaux (cofondateur notamment du Parc de la Vanoise) et ne cessa de mettre en garde ses semblables, dès les années où il fit équipe avec Paul-Emile Victor, contre la dégradation de notre environnement.

Je reviendrai sur la magnifique exposition de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il faut absolument visiter. Mais il me faut citer encore le commentaire si pénétrant de Jean-Pierre Coutaz à propos des mots de Samivel : « Il y a dans ce souvenir d’enfance relaté dans L’œil émerveillé la quintessence de la vie, de l’art et de l’œuvre de l’artiste. On imagine aisément le petit garçon solitaire, observateur et rêveur, accroupi au pied d’un arbre (comme le sage en méditation face à la montagne dans Au vrai sommet de L’Opéra des pics), perdu dans son monde et balayant du regard le sol saupoudré d’or automnal. Le bruissement des feuilles si proche du clapotis des vagues berce sa mélancolie et l’enfant cueille une feuille et de son œil d’alchimiste accomplit le grand œuvre. Paul Klee, à quelques années près, n’écrivait-il pas d’ailleurs que le rôle de l’artiste n’est pas de reproduire le visible mais de produire l’invisible ».

Samivel. L’âme du monde. Un ouvrage très richement et magnifiquement illustré de nombreuses aquarelles pleine page, avec des textes de Jean-Pierre Coutaz, Yves Paccalet, Yves Frémion, Erica Deubler Ziegler et Jean-Louis Feuz. Höbeke, 140p.

Saint-Maurice d’Agaune. Au Château : exposition Il y a 100 ans naissait Samivel, illustrateur, écrivain, cinéaste, jusqu’en septembre.