Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, de Cormac McCarthy

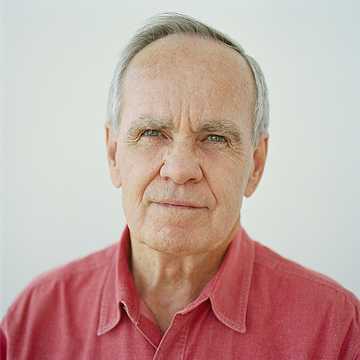

Cormac McCarthy est sans doute l’un des écrivains américains les plus importants de ce tournant de siècle, découvert dans notre langue avec L’obscurité du dehors et, d’une pureté terrifiante qu’on retrouve dans son dernier livre, Un enfant de Dieu, que suivirent six romans non moins marquants, de Suttree à la fameuse Trilogie des confins (De si jolis chevaux, Le Grand passage et Des villes dans la plaine), en passant par cette autre merveille que fut Méridien de sang, tous traduits à l’Olivier.

Il y a chez Cormac McCarthy un mélange de noirceur fataliste et de lancinante tendresse, pour ses personnages, qui évoque à la fois Faulkner (dont il a souvent la puissance d’évocation et le lyrisme sauvage) Nathanaël Hawthorne ou Flannery O’Connor, en plus ancré dans les ténèbres de la violence américaine contemporaine - parent alors, en plus profond dans sa perception du mal, d’un James Ellroy ou d’ un James Lee Burke, notamment.

Un sentiment dominant se dégage aussi bien de Non, ce ne pays n’est pas pour le vieil homme (dont le titre est emprunté à un poème de Yeats), et c’est celui que le mal gagne dans ce monde, et par des moyens qui défient de plus en plus la bonne volonté des honnêtes gens, ici représentée par le shérif Ed Tom Bell, dont la litanie lancinante des réflexions sur la perversité croissante du crime alterne avec le récit des faits abominables auxquels il est mêlé et dont il échappe assez miraculeusement, avant de jeter l’éponge avec le sentiment d'une défaite.

« Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait », remarque Bell au cours de ses méditations, et de fait, la drogue et l’argent de la drogue sont au cœur de ce thriller « théologique », dont le pouvoir d’attraction et de contamination fondent toutes les relations et jusqu’aux péripéties du roman, qu’on dirait précipitées dans une sorte d’entonnoir vertigineux à une seule issue, fatale pour la plupart des protagonistes, à commencer par le jeune Moss. Celui-ci, tenté de s’arracher à sa petite vie de brave garçon au moment où, par hasard, il découvre en pleine nature où il chassait, sur les lieux d’un massacre de trafiquants, une véritable fortune en dollars serrés dans une serviette, va payer de sa vie le geste de s’emparer, sans témoins, de cet argent semblant doté d’une espèce de rayonnement radioactif. De la même façon toutes les instances du crime, dans le roman, semblent liées entre elles par une espèce de lien obscur et de connivence fantomatique qui fait fi de tous les obstacles.

Commis aux basses œuvres de Satan, face au shérif Bell qui ne le rencontrera qu’à travers ses traces sanglantes, le personnage maléfique d’Anton Chigurh agit ainsi en parfait expert du crime, doublant son art démoniaque d’une véritable morale criminelle, si l’on ose dire.

Dans la foulée, on aura remarqué qu’il est dit que Chigurh ressemble à « n’importe qui », comme le protagoniste, fort compétent lui aussi, des Bienveillantes. Cependant, à la différence du roman de Jonathan Littell, celui de Cormac McCarthy module les degrés du mal et du bien par le truchement de toute une gamme de personnages se débattant dans les filets de la nécessité.

Si la violence semble faire partie de la destinée fatale de l’Amérique, comme l’illustre le retour de Bell dans son propre passé, avec l’ombre portée de deux guerres européennes et du Vietnam, d’où chacun est revenu avec son poids de péché, c’est finalement à l’avenir de l’humanité en tant que telle, dans un monde désacralisé et privé de tout référentiel, qu’achoppe ce roman implacable et proche de la désespérance, que pondèrent, en fin de parcours, les lueurs de l’amitié et de la tendresse indestructible scellant le couple formé par Bell et sa compagne Loretta. Marqué par une sorte de tristesse révoltée à la Bernanos, ce roman est à lire et relire pour tout ce qui y est écrit comme entre les lignes. D’une écriture à la fois tranchante et infiniment suggestive, tissé de dialogues denses aux résonances se prolongeant bien après la lecture, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme est sans doute l’une des grandes choses à lire cette année.

Cormac McCarthy. Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme. Traduit de l’anglais par François Hirsch. Editions de l’Olivier, 292p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

"The first great masterpiece of the globally warmed generation. Here is an American classic which, at a stroke, makes McCarthy a contender for the Nobel Prize for Literature". (Andrew O'Hagan, BBC)

A father and his young son walk alone through burned America, heading slowly for the coast. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. They have nothing but a pistol to defend themselves against the men who stalk the road, the clothes they are wearing, a car of scavenged food - and each other.

Commentaires

Cher JLK, merci bien pour cet article qui me donne envie de lire ce roman. McCarthy est un grand écrivain. Je suis en train de lire Suttree : puissant roman. Il y a comme le remarquait récemment Juan Asensio sur son blog du Conrad chez cet auteur : il regarde le coeur des ténèbres.

Très bonne année à vous,

Samuel Gourio

Happy New Year from the top of Swiss Mountains ! Cheers Samuel !

Excellente année Jean-Louis.

Très bonne critique sur ce remarquable roman que je viens de terminer. J'en ai écris d'ailleurs un papier qui rejoint nombre de vos analyses, sans doute publiable dans ma série Apologia...

Le plus effarant je crois, c'est de constater la facilité (apparente) et le peu de moyens romanesques dont use McCarthy pour parvenir à un tel résultat, si on le compare à tant de nos bavards romanciers français qui ne parviendraient pas à lui lécher l'orteil...

Vous avez dû lire, je pense, ce que j'avais récemment écrit sur le crépusculaire Méridien de sang n'est-ce pas ?

A vous.

Non, j'ignorais, camarade, que vous fussiez un aficionado de ce cow-boy... Donc je vais allet zoner ce soir. Là, je vous écris de sur la tombe de Joyce, à Zurich, non loin de la pension où séjourna le sieur Lénine, qui écrivait à l'encre de seiche...

Essayant d'avoir le moins possible peur d'avouer mon ignorance... eh bien... je n'ai encore rien lu de cet écrivain... comme de tant d'autres... Mais là, cet article a tapé dans le mille pour moi. Alors ça y est, il est dans ma liste de courses (si c'est pas un premier pas vers le mal de dire un truc pareil...)

Je viens de finir The Road, qui surpasse à mon avis largement No country, qui était pourtant un livre extraordinaire. Mais dans La Route, on retrouve le McCarthy qu'on aime : celui d'un voyage interminable dans lequel se déroulent des scènes impossibles qui sont autant de petits tableaux théologiques. Oui : théologiques. Les moines irlandais avaient fait de leurs enluminures de l'Evangile autant de commentaires muets, McCarthy fait de même sans avoir besion de gloser, rien qu'en présentant des images. Et de ces images, il y a une ou deux qui valent leur pesant de scalps dans The Road.

Thanks J & B. Je vous envie vu que mon anglais n'est juste pas assez riche pour ma vitesse de lecture, donc je vois la page sans la comprendre entièrement, et revenir au dictionnaire m'ennuie, comme avec Faulkner. J'ai donc vu les cinquante premières pages et je vois que c'est d'une profonde poésie, mais là j'attends la version française avant de revenir à la source. Avez-vous lu L'Enfant de Dieu ? J'y pense à propos de Monsieur Ouine de Bernanos que je viens de relire. Dans le genre noir théologique, on n'est pas loin...