Lettres par-dessus les murs (59)

Ramallah, ce 12 0ctobre 2008.

Cher JLs,

Je reprends la plume, revenu à Ramallah, et Ramallah est revenue à la normale après les jours austères de Ramadan et la fête de l'Eid. La tête pleine de souvenirs, depuis ma dernière lettre : à Gaza j'ai rencontré Vittorio, et dans le Sinaï j'ai rencontré Zorba, et c'est là que ça se corse. Vittorio d'abord, qui est de chair et d'os mais qui ressemble à un personnage de fiction, entre Corto Maltese et Popeye, casquette de marin et pipe au bec, des bras comme mes cuisses et couverts de tatouages – une bonne gueule, une très bonne gueule, d'ailleurs même s'il avait une sale gueule on le décrirait avec beaucoup d'égards, parce qu'on n'aurait pas envie de se retrouver les quatre fers en l'air, effondré au milieu des chaises et des tables, à l'autre bout du bar.

De bar il n'y en a pas à Gaza, ni bar ni bière, ni femmes infidèles contre lesquelles se frotter la panse, Vittorio est venu là par conviction politique, il a débarqué fin août, sur un des bateaux du mouvement « Free Gaza » qui ont défié le blocus maritime israélien. Tu as entendu parler de ces bateaux, l'affaire était médiatisée, même si seule Karin Wenger se trouvait dans le port lors de leur arrivée. Accueilli en héros, et le voilà qui donne un coup de main aux pêcheurs, et lorsqu'on se promène dans les rues à ses côtés, les saluts n'en finissent pas, et il joue de sa petite gloire, une écharpe du FPLP autour du cou, ultime provocation dans ce territoire entièrement contrôlé par le Hamas.

Devant un plat de poisson grillé, il me raconte la situation des pêcheurs de Gaza : d'après la loi internationale, ils ont le droit de sortir jusqu'à vingt miles nautiques des côtes, mais les vedettes israéliennes sont là dès trois miles, qui les accueillent souvent à balles réelles – alors la pêche est maigre, forcément, donc Vittorio et quelques autres étrangers accompagnent les pêcheurs, caméras vidéos à la main, ils grimpent sur les toits des cabines, ils se montrent aux Israéliens, qui se calment un peu devant ces témoins gênants. Ils font presque preuve de politesse, les bateaux peuvent s'aventurer jusqu'à cinq miles, six miles, la pêche est bonne, et quand on finit par les attaquer c'est seulement à coup de canon à eau… Le plus insupportable, dit Vittorio en tirant sur sa pipe, c'est qu'il existe tout de même des lois non écrites, un code de solidarité, une éthique de la mer. Ne pas répondre à un appel radio, par exemple : ça ne se fait pas, c'est pas réglo. Mais eux ne répondent pas, il n'y a aucune communication possible, et la seule chose qu'on entend, à la radio, c'est du rock poussé à fond les manettes, quand ils attaquent. Leur musique de guerre, façon Apocalypse Now… Quelques points de suture pour Vittorio, parce que la vitre de la cabine a volé en éclats, mais quelques points de suture ne suffiront pas à réparer les machines noyées, l'équipement radio détruit.

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà ce Zorba, de papier et de mots, qui ne m'amuse pas moins que Vittorio, de chair et d'os, et qui me parle tout autant, quand il me dit que vivre, c'est défaire sa ceinture et chercher la bagarre. Mais je ne suis pas monté sur les bateaux de Gaza, et je n'ai ouvert de mine de lignite, je me console de mon manque d'audace en imitant le narrateur de Kazantzaki, qui se replonge de plus belle dans les livres, et l'écriture… Et je me demande, patron, je te demande : qu'as-tu fait, toi, après avoir rencontré Zorba ?

A La Désirade, ce 13 octobre.

Cher toi,

Après avoir rencontré Zorba, à seize ans et des poussières, sur les crêtes d’Ailefroide, il me semble que j’ai commencé d’écrire, ou disons de lire et d’écrire, ou plus précisément de respirer et de marcher, de lire et d’écrire, plus attentif à La Chose, comme un artisan ou un artiste sont attentifs à La Chose.

Mon souvenir détaillé de Zorba s’est passablement estompé, avec les années, et tu m’as d’ailleurs donné l’envie d’y revenir, et aux autres livres de Kazantzaki dans la foulée, mais j’en garde un enseignement fondamental, ou même deux : le premier est que la vraie poésie, qui englobe tout travail humain, je veux dire toute transformation par un travail d’une chose en La Chose, ne souffre aucune tricherie. C’est évidemment un idéal, mais qui s’incarne de façon très concrète. Or cet été-là, Zorba m’a appris à mieux lire et à mieux écrire, mais également à mieux grimper, dans l’observance de la justesse, de la rigueur et de la beauté de chaque geste. Cela peut paraître très éloigné de l’art, et pourtant non : la grimpe, exercice absolument inutile par excellence, peut être assimilée à une démarche esthétique ou même spirituelle, tout au moins comme je la pratiquais cet été-là, farouche garçon de seize ans, seul par les hauts d’Ailefroide, avec Zorba, sauf une fois où je suis monté aux Ecrins avec des guides du coin, attentif à la beauté du geste et à ne jamais tricher par forfanterie, donc à me jamais risquer la chute – je ne suis jamais tombé seul. Gaston Rébuffat et Walter Bonatti, deux esthètes de l’alpinisme extrême, à la fois athlètes et contemplatifs, artistes aussi, étaient mes dieux, vivants mais inaccessibles, tandis que Zorba, mon mentor de papier, tenais dans ma poche ou sous ma lampe de poche, le soir au camping. Donc Alexis Zorba m’a appris (où confirmé dans la conviction antérieure me venant de mon père et des mes aïeux) qu’il y a une Règle qui préside à la beauté (et à la bonté, et à la vérité, je l’apprendrai plus tard chez Kierkegaard) jusque dans les gestes les plus usuels, et dans celui d’écrire aussi, et que cette Règle est celle aussi de la Vie, et qu’elle n’exclut ni la sensualité ni la folie – merci à la Bouboulina et merci au vin de Samos. C’est ainsi que, depuis ce temps-là, aussi, la littérature et la vie ne font à mes yeux qu’une chose qui est La Chose, et j’emmerde les bonnets de nuit qui voudraient les séparer.

D’ailleurs j’ai retrouvé un Zorba vivant, écrivain et grand fauve de la vie, une vingtaine d’été plus tard, à une terrasse d’un bar lausannois, qui se serait entendu avec ton Vittorio comme larron en foire. Dès le premier soir je l’ai appelé le Loup. Nous avons fini notre première soirée dans un bar rempli de beautés roumaines. Nous ne nous sommes plus quittés depuis lors. Les histoires folles que Marius Daniel me racontait sont devenues un livre formidable après que je l’eus enfermé dans une cabane de montagne avec un quignon de pain, des oignons, mon Hermès mécanique et sept packs de bière et sept autres de clopes. Après trois jours il avait écrit, interligne simple et sans une rature (il y en eut ensuite) les premières pages magnifiques de La Symphonie du loup, qui parut sept ans plus tard et qui a été couronné par le Prix Robert Walser et le Prix de littérature de l’Etat de Vaud. « Je vous respecte et je vous emmerde ! », a déclaré le Loup aux Autorités locales qui lui ont remis ce prix la semaine passée...

Mon Zorba de chair et de verbe reprend son service aux Bus lausannois demain matin à 4 heures. C’est le premier SMS que je reçois avant l’aube. Il y en a en général vingt par jour. Les Bouboulinas de toutes les lignes de bus de notre ville en raffolent. Les vieilles dames aussi, car il y a chez lui un immense respect des gens. C’est un fou et un sage à la fois. C’est ma poésie vivante et j’emmerde ceux qui osent dire du mal du Loup.

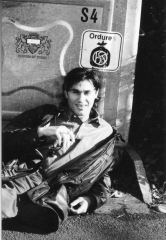

Images: La séquence du sirtaki, dans Zorba le Grec, avec Anthony Quinn. Photo JLK: Marius Daniel Popescu, en 2000.

Commentaires

Enfin, j'entre dans la symphonie du loup !

Unité du beau, du vrai, et même du bien !