Lamento du dernier jour

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

De la mort régnant dans une station de sports d’hiver au mois de juin. Du règne du fric et du béton. Des gens qui pètent les plombs pour rappeler qu’ils existent.

Engelberg, à la terrasse de Chez Désiré, ce vendredi 8 juin. Où est le pays ? Où sont les gens ? Dürrenmatt n’avait-il pas raison lorsqu’il comparait la Suisse à une prison sans murs dont chaque habitant serait son propre gardien ?

Telle sont les questions que je me pose à la terrasse ensoleillée de l’établissement Chez Désiré, en cette prestigieuse station de montagne d’Engelberg dont les annonces immobilières de la plus proche agence ignorent les objets de moins d’un million de francs pièce. Le béton gagne, n’ai-je cessé de me dire en cherchant la terre entre l’hôtel Ramada et le nouveau Centre Commercial, mais c’est jusqu’au cimetière, tout au bout de la rue principale, qu’il m’a fallu marcher pour retrouver du vert, tandis qu’un premier groupe de Japonais se dirigeait vers le cloître voisin abritant la fameuse bibliothèque de l’abbaye bénédictine. Admirable est la bibliothèque du cloître d’Engelberg, qui rappelle que cette vénérable maison fut un foyer de civilisation rayonnant dans toute l’Europe médiévale, mais ce matin je m’en fous : je laisse les incunables et les miniatures du XIIe siècle aux Japonais.

Ce que j’apprends ce matin dans les journaux, à cette terrasse d’Engelberg, et ce que j’entends à la table voisine, à propos de la championne de ski Corinne Rey-Bellet, assassinée par son conjoint bien sous tous rapports, recoupe assez exactement mon sentiment de malaise. Les journaux nous l’apprennent en effet : les grands manitous de la gestion et de la finance qui ont provoqué la chute de Swissair et d’énormes pertes individuelles sont unanimement blanchis et réclament unanimement des dommages et intérêts. Après les parachutes dorés: le lifting de l'honneur bafoué. Mes voisins de table, des instituteurs randonneurs à l’étape, en sont venus à parler du meurtrier de la championne, un certain Gerold Stadler natif d’Abtwil, du fait que l’un d’eux a fait ses écoles avec l’auteur de ce meurtre inimaginable en Suisse, n’est-ce pas ? Aussi inimaginable, certes, que la chute de la maison Swissair. Mais comment donc expliquer cela ? De tels accrocs à une telle perfection ?

Ce que j’apprends ce matin dans les journaux, à cette terrasse d’Engelberg, et ce que j’entends à la table voisine, à propos de la championne de ski Corinne Rey-Bellet, assassinée par son conjoint bien sous tous rapports, recoupe assez exactement mon sentiment de malaise. Les journaux nous l’apprennent en effet : les grands manitous de la gestion et de la finance qui ont provoqué la chute de Swissair et d’énormes pertes individuelles sont unanimement blanchis et réclament unanimement des dommages et intérêts. Après les parachutes dorés: le lifting de l'honneur bafoué. Mes voisins de table, des instituteurs randonneurs à l’étape, en sont venus à parler du meurtrier de la championne, un certain Gerold Stadler natif d’Abtwil, du fait que l’un d’eux a fait ses écoles avec l’auteur de ce meurtre inimaginable en Suisse, n’est-ce pas ? Aussi inimaginable, certes, que la chute de la maison Swissair. Mais comment donc expliquer cela ? De tels accrocs à une telle perfection ?

Or je pense à ceux, au Japon, qui pètent les plombs. Je pense à tous ceux qui, dans les sociétés aux programmes réglés comme du papier à musique militaire, soudain implosent ou explosent. Une miniature du XIIe siècle permettra-t-elle à un Japonais d’échapper à la tentation d’étrangler son guide ou de flinguer tout le groupe ? Je le souhaite. Et que pense, ce matin, le steward de feu Swissair Erwin Fuchs, natif de Konolfingen, conséquemment « pays » de Friedrich Dürrenmatt, de l’acquittement des auteurs de sa débâcle personnelle ?

Dans les localités bien sous tous rapports de Zoug, de Champéry, de Lausanne ou de Zurich, demain peut-être d’Engelberg ? de subites explosions de violence s’observent dont tous les auteurs sont des Suisses bien sous tous rapports, tous à fait digne en somme de l’estime des Japonais. Pourquoi de tels actes ? Les sociologues étudient la question. Le café crème coûte 3 francs 60 à la terrasse de Chez Désiré, à Engelberg. L'assiette du jour est à 18 francs. Genre 2 euros et 10 euros: tout à fait modeste dans cet environnement de haut standing. Quant au prix du mètre carré du terrain sur lequel je prends ces notes, il est en revanche hors de portée des moyens du steward Erwin Fuchs. (A suivre)

Dans les localités bien sous tous rapports de Zoug, de Champéry, de Lausanne ou de Zurich, demain peut-être d’Engelberg ? de subites explosions de violence s’observent dont tous les auteurs sont des Suisses bien sous tous rapports, tous à fait digne en somme de l’estime des Japonais. Pourquoi de tels actes ? Les sociologues étudient la question. Le café crème coûte 3 francs 60 à la terrasse de Chez Désiré, à Engelberg. L'assiette du jour est à 18 francs. Genre 2 euros et 10 euros: tout à fait modeste dans cet environnement de haut standing. Quant au prix du mètre carré du terrain sur lequel je prends ces notes, il est en revanche hors de portée des moyens du steward Erwin Fuchs. (A suivre)

Retour sur le roman le plus mythique du XXe siècle se déroule durant une journée: le 16 juin 1904. Longtemps maudit en Irlande, le génial auteur suscite aujourd’hui un culte et une véritable industrie.

C’est l’histoire de Monsieur Toulemonde se faisant appeler Personne. Le roman total d’une journée au XXe siècle où il se passe à la fois rien et tout. Un semblant d’intrigue en apparence: une bonne femme qui prend un amant, un jeune homme qui se cherche la moindre, le mari de la bonne femme qui tourne en rond comme le Juif errant, une ville entière qui se se gratte du matin au soir. En réalité: l’histoire de l’humanité sur une tête d’épingle. Et toutes les histoires refondues dans un livre-mulet à dix-huit sacoches: à la fois l’Odyssée revisitée, Shakespeare en traversée et la loupe de Flaubert rebrandie sur ce début de siècle qui fait d’Ulysse un Bloom vieillissant sensuel et bon, de Télémaque un jeune Stephen Dedalus libre penseur, de Pénélope une femme décorsetée dont le monologue final est comme une coulée stellaire. A cela s’ajoutant, pêle-mêle et dans tous les genres-styles-langues-dialectes: une kyrielle d’histoires concentrant tous les sentiments humains et toutes les perceptions sensorielles, un enterrement le matin et une virée dans les bordels du soir, toutes les heures du jour et leurs couleurs, la marquetterie superposée du conscient et du subconscient, le cravaté et l’obscène, toutes les voix de la ville et toutes les voix du corps, bref le texte déployé ou plus exactement l’hypertexte de Dublin et de toutes ces “villes de nombre d’hommes” dont Ulysse “connut l’esprit” en son Odyssée.

Roman docte et sauvage, Ulysse appartient également à la légende par la saga de son édition et de sa traduction, dont la première version française remonte à 1929, sous la plume d’Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert, Valery Larbaud et James Joyce lui-même, entre autres. Historique, cette version n’en date pas moins. Lui succède aujourd’hui une traduction entièrement nouvelle (sauf un épisode sonservé de la première, Les Boeufs du soleil), accomplie en trois ans par huit traducteurs dirigé par Jacques Aubert, grand spécialiste de Joyce qui établit l’édition de La Pléiade.

- Que représente Ulysse pour un lecteur d’aujourd’hui ?

- Il y a une actualité de James Joyce qui persiste à travers les générations. Contraitrement aux apparences, Ulysse n’est pas limité à un lieu ou un temps. Bloomsday n’est qu’une face de l’oeuvre. Dans cette série d’événements racontée de dix-huit points de vue différents, la seule constante est une interrogation sur le style et l’acte d’écriture. Pour reprendre les catégories de la linguistique selon Saussure, il en va de l’énonciation plutôt que des énoncés. Derrière une apparence d’énoncés très précis et documentaires, le ressort de l’oeuvre est l’exploration des voix, au sens poétique du terme. Dès le début, Joyce associe l’art et la vie dans sa doctrine vivante de la poétique, vécue comme un drame intérieur. C’est d’ailleurs pourquoi les psychanalystes s’intéressent tant à lui. Il y a chez Joyce une extraordinaire volonté d’approfondissement du passage à la limite du langage qui peut parler aux générations actuelles. Joyce va aux limites extrêmes du sens. Il prend le langage par son envers, là où le langage échoue à traduire toute la perception. Ulysse représenterait alors, pour l’auteur lui-même, l’échec de la traduction. Et pourtant il faut traduire et re-traduire Ulysse. Un grand texte est toujours à relire, et toute nouvelle lecture, d’une génération à l’autre, amène à une nouvelle traduction.

- En 1995,vous avez “ consacré” la première traduction en Pléiade. Vous paraissait-elle digne de l’être ?

- Je pensais que le premier texte, en partie agréé par Joyce, avait des mérites, sans être totalement satisfaisant. Lorsque j’en ai parlé à l’éditeur, il m’a demandé de faire un test sur un épisode, Les Lestrygons, où j’ai opéré un nombre impressionnant de corrections. On s’en est finalement tenu à la première version faisant encore figure d’”institution”.

- Qui a décidé, finalement, de procéder à cette nouvelle traduction ?

- C’est Stephen Joyce et sa femme Solange qui étaient attachés à cette idée et ont relancé l’affaire après la mort du fils de Joyce. Stephen et Solange estimaient la traduction convenable dans les passages les plus “classiques”, qui ne permettent guère de variantes. En revanche, et notamment du fait de l’évolution de la langue et de la sensibilité littéraire actuelle, sous l’influence de Joyce lui-même, ils trouvaient normal qu’il y ait plusieurs traductions, comme c’est le cas en d’autres langues Donc il a été décidé, pour la date du centenaire de Bloomsday, de procéder à une nouvelle traduction. La contrainte de 2004 ne laissait pas une grande marge, et c’est une des raisons qui m’ont amené à réunir un collectif de spécialistes du texte et d’écrivains, lesquels me semblaient les mieux à même de développer la dimension de créativité du livre.

- La répartition des textes entre divers traducteurs ne menaçait-elle pas l’homogénéité du texte ?

- Le fait qu’il y ait diversité de styles rendait une distribution plus facile. Mais le travail du coordinateur que je suis en a été alourdi. Il y avait à vérifier que tout ce qui, dans le texte, relève des échos et des résonances, des récurrences, des reprises et des variations soit harmonisé.

- Quelles règles de travail vous êtes-vous données ?

- Il était entendu que chacun des traducteurs aurait le dernier mot sur son épisode, même si le contrat me prêtait l’ultime décision. Lorsque l’un d’entre nous avait terminé un épisode, je le revoyais, le lui renvoyais et ensuite le texte circulait. Tout le monde, ainsi, a lu tout le monde. Il y avait une autre difficulté, liée à l’étalement temporel de la composition du livre sur sept ans, dans une période où Joyce était en pleine recherche. Des solutions qui convenaient à certaines parties ne convenaient plus à d’autres. Il était en outre difficile d’établir des règles a priori, dans la mesure où ces règles ne sont pas systématiques chez Joyce, et notamment dans la ponctuation. On sait qu’il est même allé jusqu’à conseiller, pour la traduction française d’un épisode, la suppression de tous les accents et de tous les signes de ponctuation. Or notre langue le supporte mal...

- Qu’en est-il de l’usage des mots actuels ?

- Nous nous sommes beaucoup interrogés sur cette question, et d’autant plus que l’équipe appartenait à des générations différentes. Nous étions bien conscients qu’il est gênant de moderniser à outrance, ou d’utiliser des mots vite passés de mode. A la suggestion d’un d’entre nous, nous avons choisi de garder une certaine diversité. Cela a donc été fait au coup par coup et cas par cas. De façon très fréquente, les écrivains nous ont rappelé l’importance de la musicalité ou du rythme de la traduction. La contact des spécialistes et des écrivains a été un enrichissement mutuel constant. La contribution des auteurs a été très précieuse dans l’approche des limites du langage. Finalement, l’équipe a bien travaillé, à la manière d’un “ouvroir”, et serait prête à reprendre l’expérience. Encore faut-il un texte qui résiste, avec des difficultés qui contraignent au dialogue.

- Pensez-vous à Finnegans Wake ?

- Eh qui, sait...

Plus près de la source

Etait-ce bien nécessaire ? Cela avait-il un sens de procéder à une nouvelle traduction française d’Ulysse dont la première version a quelque chose d’”historique”, sinon de référentiel ? Et confier cette tâche à huit traducteurs n’allait-il pas à l’encontre de l’unité d’encre du texte originel ?

Ce qu’on peut dire sans être spécialiste de la langue de Joyce (qui requiert déjà sa propre traduction...), c’est que, dès les premiers chapitres de ce nouvel Ulysse, la sensation quasi physique de se trouver plus près de la source est comparable à celle qu’on ressent à la lecture des re-traductions de Dostoïevski signées André Markowicz. Sans doute pourra-t-on regimber sur le choix de telle expression très contemporaine (“faire sa thune” au lieu de “faire sa pelote” ou “putain” au lieu de “sapristoche”, entre cent autres exemples), ou sur telle solution moins convaincante dans la deuxième traduction que dans la première - mais cette observation vaut souvent dans le sens inverse selon les cas.

Cela étant, à la fois dans le rythme et dans la texture de la phrase, moins policée mais plus vibrante et vivante, plus follement joyce aussi, cette nouvelle version tiendra lieu désormais d’alternative captivante. Sans trancher forcément, on naviguera donc d’une version à l’autre comme on peut transiter et grappiller avec profit entre une kyrielle de traductions françaises d’Hamlet ou de La Divine Comédie....

Ulysse, mode d’emploi

Comment lire Ulysse quand on n’a pas l’accès direct, idéal évidemment, au texte original (Ulysses, Penguin Twentieth-century Classics, 937p.) ? Le lecteur peu argenté se contentera de la première version en poche (Folio no 2830), qui reste basique. La même, dans le tome II des Oeuvres en Pléiade, y ajoute un appareil critique monumental. La nouvelle traduction offre désormais une belle alternative. Les trois bouquins réunis feront une ménage d’enfer. Comme nous le suggérait Jacques Mercanton, mais chacun est libre, une fiole de Bon Whisky irlandais peut aiguiser la perception de la lecture de chaque chapitre d’Ulysse. L’auteur péchait d’exemple...

Une introduction au roman nous semble en outre indiquée, que propose le passionnant ouvrage récemment réédité du peintre Frank Budgen, très proche de Joyce durant ses années zurichoises (1918-1919) et qui “raconte” Ulysse avec autant de bonheur et de justesse qu’il évoque l’écrivain et sa démarche. Cela s’intitule James Joyce et la création d’Ulysse (Denoël, 335) et peut être complété par Les heures de James Joyce de Jacques Mercanton, témoignage également précieux de l’écrivain et critique lausannois (L’Age d’Homme, 1967). Enfin, de magistrales pages se déploient sous la plume d’Ezra Pound dans ses Lettres à James Joyce (Mercure de France, 1970, 350p.), complétées par quelques essais fameux.

(Paris, 2005)

De ce que voient les Japonais et ce que vivent les habitants d'une carte postale. D’une fête catholique dont trois Gretchen ignorent le sens. Des artistes en vue et du monde mondialisé. Des canonniers de la Batterie IV/6 et des plongeurs vaillants. De la théorie des Oncles.

Lucerne, à l’Hôtel Pickwick, ce jeudi 7 juin. – On est ici comme dans une carte postale, et ce matin à déambuler dans la vieille ville absolument déserte, constatant que tout y était fermé pour cause de jour férié, puis étonné de ce qu’aucune des trois Gretchen des auberge du Cerf, du Cygne et de l’Ours ne soit capable de me dire, à moi le huguenot de passage, de quelle sorte de fête il s’agissait, sinon que ce devait être une fête catholique, je me suis vu là comme dans une sorte de décor de théâtre à me demander à quel spectacle j’allais assister tandis que les cloches sonnaient à toute volée et que des coups de canons retentissaient non loin de là.

A neuf heures du matin à Lucerne, le jour de la Fête-Dieu, il n’est d’abord que les Japonais à processionner de lieu en lieu pour photographier ce qu’il y a à photographier et se faire photographier devant le fameux Lion de Lucerne ou le fameux Pont de la Chapelle de Lucerne, la fameuse Eglise des Jésuites de Lucerne ou le fameux Panorama des Bourbakis de Lucerne. Ils « feront » ensuite le fameux Musée Wagner de Lucerne et la fameuse Fosse aux Ours de Berne et le fameux Château de Chillon et le fameux Jet d’eau de Genève. C’est ainsi qu’ils ont déjà « fait » Vienne et Salzbourg et que demain ils « feront » Paris. Mais qu’en est-il des Lucernois ? Que cela signifie-t-il de vivre dans une carte postale ?

On imagine le pire, mais cette vue manque peut-être de sensibilité et d’information. L’un des plus grands comiques suisses, au prénom d’Emil, est sorti de cette carte postale avec un sketch qui me revient à l’instant, figurant un retraité, à sa fenêtre, qui, voyant qu’un étranger parque sa voiture sur la case privée de son voisin Suter, se demande s’il ne va pas téléphoner à Suter ou peut-être même à la police ? L’une de nos plus grandes humoristes, au nom de Zouc, se livre au même genre d’observations, qui nous suggèrent qu’il y a en Suisse un ton propre et net mortifère, comme partout désormais dans le monde mondialisé, mais également son contraire tonique. Je veux croire ainsi qu’il reste des Lucernois vivants dans cette carte postale, et ce n’est pas aux artistes que je pense.

On imagine le pire, mais cette vue manque peut-être de sensibilité et d’information. L’un des plus grands comiques suisses, au prénom d’Emil, est sorti de cette carte postale avec un sketch qui me revient à l’instant, figurant un retraité, à sa fenêtre, qui, voyant qu’un étranger parque sa voiture sur la case privée de son voisin Suter, se demande s’il ne va pas téléphoner à Suter ou peut-être même à la police ? L’une de nos plus grandes humoristes, au nom de Zouc, se livre au même genre d’observations, qui nous suggèrent qu’il y a en Suisse un ton propre et net mortifère, comme partout désormais dans le monde mondialisé, mais également son contraire tonique. Je veux croire ainsi qu’il reste des Lucernois vivants dans cette carte postale, et ce n’est pas aux artistes que je pense.

Le plus riche et localement célèbre d’entre eux, le presque centenaire artiste national Hans Erni, dont toute famille helvétique de la classe moyenne possède une litho dans son living représentant un cheval ou une gracieuse scène de moissons, a choisi de concilier le dessin et le sport avec une sorte d’ingénuité que les jeunes sauvages de l’art, à commencer par Luciano Castelli, autre enfant du cru, ont perdu entre New York et les foires chic de ce qui se dit l’avant-garde.

Les uns et les autres sont à l’art ce que la médaille est à l’impatience de réussir : à vrai dire ce n’est pas cette vie-là que je cherche. Mais qu’entend-on tout à coup ?

Tout à coup on entend un rugissement sur le pont dit Seebrücke et que voit-on ? On voit soixante otaries humaines de tous les âges et nanties de longues palmes se jeter de là dans le fleuve en ondulant puissamment. Juste avant de se précipiter dans le flot, le chef de la troupe aquatique m’a révélé qu’il s’adonnait à ce jeu depuis trente-trois ans et que l’ambiance de l'ondoyante société était super. Puis on entend un sourd piaffement ferré prendre de l’importance du côté des remparts et que voit-on ? On voit les trois sections de la batterie des canonniers et des tringlots de la IV/6, du Régiment d'infanterie de plaine, en tenue militaire dite de sortie, traînant trois canons encore fumants, puis une fanfare pédestre en tenue historique dont les musiciens ont de pimpants bérets bleu et blanc, défiler crânement entre les haies de Japonais. La plupart des jeunes Lucernois cuvent encore leur cuite de la veille, mais on en voit aussi dans ces sociétés traditionnelles survivantes à l'ère du SMS et du MMS, amateurs de simples sifflets et autres pistolets.

Puis on entend un sourd piaffement ferré prendre de l’importance du côté des remparts et que voit-on ? On voit les trois sections de la batterie des canonniers et des tringlots de la IV/6, du Régiment d'infanterie de plaine, en tenue militaire dite de sortie, traînant trois canons encore fumants, puis une fanfare pédestre en tenue historique dont les musiciens ont de pimpants bérets bleu et blanc, défiler crânement entre les haies de Japonais. La plupart des jeunes Lucernois cuvent encore leur cuite de la veille, mais on en voit aussi dans ces sociétés traditionnelles survivantes à l'ère du SMS et du MMS, amateurs de simples sifflets et autres pistolets.

Ailleurs, sur les quais se peuplant maintenant, et plus dans l’esprit du temps aussi, quoique le genre soit éternel, on voit en passant deux adolescents sanglotant sur un banc. On voit que le garçon, très beau mais l'oeil cruel, fait souffrir son tendron. Les Japonais l’ignorent. Un peu plus loin, deux jeunes joueurs d’échecs à longs cheveux et barbes se sont installés pour la journée devant une fontaine avec tout ce qu’il faut pour y rester des heures au long de parties compliquées, musique et brasero à saucisses, radio et narguilés. Cela aussi les Japonais l’ignorent, mais je me dis qu’il y à peut-être à Lucerne , comme partout dans le monde mondialisé, plus de survivante vie que ne le ferait croire la carte postale initiale. Sachons la repérer dans le grouillement nippon…

Ma généalogie maternelle me porte évidemment à ce regain d’optimisme, dont j’ai tiré après Blaise Cendrars ma théorie des Oncles. Qu’une société ait des pères est une chose appréciable pour sa stabilité, mais jamais elle ne vivra vraiment sans Oncles, ni sans Tantes qui sont des Oncles féminins. Une photo de ma famille maternelle est la preuve par l’argentique que les Oncles avaient déjà de l’avenir avant notre venue au monde. Je regarde cette photo regroupant un géant chercheur d’or, une institutrice vouée à l’alphabétisation de la jeune fille chinoise, deux champions de lutte à la culotte, trois élus du peuple paysan des hautes terres, une couturière vouée plus tard au désespoir par un Italien félon, tous debout autour du couple jubilaire de mes arrière-grands-parents maternels lucernois, et je me réjouis à mon tour d’être un Oncle irrégulier, car c’est cela même qui distingue le père, régulier, de l’Oncle : c’est sa position diagonale et défaussée, qui le fait avancer comme le cavalier des échecs - le meilleure exemple de style de progression pour une jeunesse refusant de marcher au pas…. (A suivre)

De la fuite de Ponce Pilate et du lac qui en a recueilli l’âme tourmentée. D’un caprice de Michael Jackson et de l’opprobre de la Société des Dames. Où un certain cabaret témoigne de la persistance des traditions.

Lucerne, à l’Hôtel Pickwick, ce mercredi 6 juin - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au coeur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés d’Europe et environs, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais. J’écris dans la rumeur des Backpackers américains fêtant leur escale sous mes fenêtres avec les jeunes de la ville, les uns et les autres en cercles assis ou debout, parlant fort de sport et de filles, pour les uns, et pour les autres de filles et de rock, tandis que les filles parlent garçons et garçons. Je suis installé pour ainsi dire incognito dans cette ville qui m’évoque tant de souvenirs de nos enfances, à un quart d’heure à pied d’une très vieille dame que ma visite ravirait mais que j’irai surprendre quand ma pérégrination m’en donnera le loisir, le cœur plus libre.

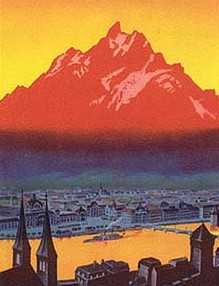

Face à ma fenêtre se dresse le Mont Pilate à la cime crénelée, qui doit son nom au fait que le meurtrier du Christ y est venu se jeter dans les eaux sombres d’un minuscule lac serti au creux de ses roches. On se rappelle évidemment qu’après que Tibère eut fait jeter Pilate au Tibre, les eaux horrifiées de celui-ci recrachèrent le déicide qui s’enfuit à travers les roseaux et les buissons jusqu’au Rhône, à la hauteur de Vienne, où il se renoya lui-même. Mais de là encore Pilate fut rejeté, qui se réfugia au bord du Léman pour y subir un sort analogue, lequel le fit rebondir jusqu’au pied de la farouche montagne de ces contrées alpines dont le lugubre petit lac reçut enfin les restes de l’âme tourmentée. C’est aux sursauts de celle-ci, depuis lors, qu’on attribue les orages fréquents de la région, qui fait se dresser les cheveux des enfants à la lisière du sommeil.

La légende n’est pas seule à faire de Lucerne une façon de centre de divers mondes, puisqu’y survivent les fantômes de Richard Wagner et de l’impératrice Sissi, et que s’y perpétue le culte de Pablo Picasso et de Paul Klee, du pain de poires et de la navigation à vapeur. De ma fenêtre de l’Hôtel Pickwick, choisi par élan de mémoire affectueuse pour le personnage et son auteur, s’aperçoivent également l’étrave de navire de la superstructure du nouveau Centre de Culture et des Congrès conçu par Jean Nouvel, semblant coiffer une sorte d’Alcatraz architectural; l’immaculée église des Jésuites dont la splendeur baroque abrite l’humble froc du franciscain Niolas de Fluë, ou encore, sur sa colline boisée, la pièce montée d’un kitsch étourdissant, semblant de stuc de minaret bollywoodien, du castel Gütsch que Michael Jackson aura convoité quelque temps avant d’y renoncer sous l’effet probable de l’opprobre signifié à mots couverts par la toujours influente Société des Dames (Frauenverein) locale. Plus à gauche enfin, côté lac, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés, j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…

Plus à gauche enfin, côté lac, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés, j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…

Ce souvenir de chair ne peut que me rappeler, en ce lieu qui fut aussi celui de nos enfances – ma mère étant native de Lucerne -, les bains de bois, évoquant de hautes cabanes lacustres, où mes tantes (membres elles-mêmes de la Société des Dames) nous emmenaient tout petits nous rafraîchir, du côté réservé à leur sexe, d’où, entre les claies, se voyaient les hommes velus et dangereux.

« Là-bas c’est le vice », m’avait dit un soir ma tante E. en me désignant un quartier où clignotaient force néons roses et verts. La chose me frappa si fort que je n’eus de cesse d’y goûter une fois, plus tard, quand j’aurais l’âge de hanter ces lieux qu’elle disait mauvais. Or on a beau dire que les traditions se perdent : pas plus tard que tout à l’heure, j’ai repassé dans cette basse ruelle que ma tante perdue de vertu stigmatisait jadis et qu’y vois-je alors ? Gottverdami, sous une enseigne dorée figurant le cerf dans sa parade : ni plus ni moins, irradiant de suaves reflets roses et verts, que le Cabaret Dancing Cacadou…

(A suivre)

Le Mont Pilate, le Gütsch convoité par Michael Jacskon, vue générale au début du XXes. et le Pont de la Chapelle.

Le Mont Pilate, le Gütsch convoité par Michael Jacskon, vue générale au début du XXes. et le Pont de la Chapelle.

De Tina Turner dans le train de Berne et de Kirchner à l’alpage. Du phallus herbu de Meret Oppenheim et de la Présidente de la Confédération au modeste cabas.

Au Café fédéral, ce mardi 5 juin (soir). – C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…

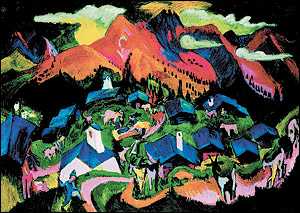

Il y a, dans la voix de Tina Turner, du rouge acide et du vert saignant, avec des flammes de rose et de bleu tendre, comme je les ai retrouvés, au musée de Berne ou je me suis pointé dans l’après-midi, dans la peinture exacerbée de Kirchner auquel, avec d’autres foudres d’expressionnisme hantant les hauts gazons des Grisons (notamment un Albert Müller que j’ignorais et qui vaut son compère), est consacrée un flamboyante exposition à voir tout l'été.

Pour ceux qu’impatiente la nécessité de briser les clichés, comme on dit, la découverte des idylliques paysages d’Engadine se démantibulant sous la torsion des formes et la vocifération des couleurs, vaut le détour même si cette peinture fait très époque et, parfois, tourne au maniérisme. Kirchner du moins avait de quoi pousser à l’exorcisme, revenu de la Grande Guerre malade et drogué, contraint de se soigner au grand air où il finit par se suicider, en 1938, désespéré par la montée de l’autre peste.

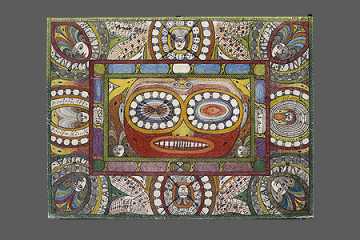

Aussi j’aime le rappel de cette Suisse sauvage et brute, qui réagit à l’accablante quiétude du pays propre-en-ordre, qu’on retrouve dans la salle du musée de Berne réservée au phénoménal Wölffli, génial timbré dont les énumérations chiffrées des multimondes, enregistrées, tombent du plafond tandis que la passante et le passant déchiffrent son imagerie délirante.

Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’ahuris sublimes qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui des Kirchner et de ses pairs.

Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’ahuris sublimes qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui des Kirchner et de ses pairs.

Après cette folie fiévreuse et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’improbable architecture vert-de-gris, que celui de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…

C’est en ce lieu même, je me le rappelle, que je vis cet autre spectacle attendrissant d’une Présidente de la Confédération en exercice, socialiste comme l’actuelle, porteuse d’un modeste cabas rempli de commissions et répondant patiemment, sans garde armé, à un groupe d’écoliers appenzellois faisant pèlerinage en ce haut-lieu sous la conduite de leur instit à queue de cheval et culotte de peau… (A suivre)

Ernst Ludwig Kirchner, Paysage des Grisons.

Adolf Wölffli.

Adolf Wölffli. Saint-Adolf portant des lunettes noires entre les villes géantes de Niess et Mia

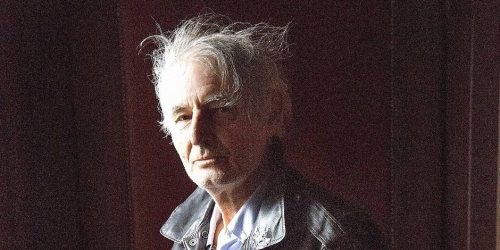

Grande tristesse en ce Noël, où notre éditeur et ami Michel Moret nous a quittés brutalement, victime d'un AVC à la veille de ses 80 ans.

Grande tristesse en ce Noël, où notre éditeur et ami Michel Moret nous a quittés brutalement, victime d'un AVC à la veille de ses 80 ans.

(En mémoire de Michel Moret)

(En mémoire de Michel Moret)

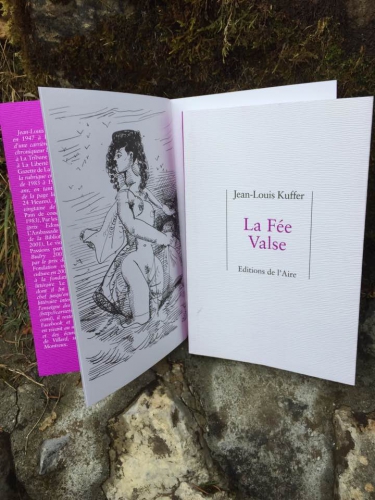

Premier des échos à la lecture de La Fée Valse, après Sergio Belluz: celui de Francis Richard, observateur des plus attentifs de la vie littéraire en pays romand, notamment, qui a l'art de détailler les ouvrages qu'il lit avec autant de bienveillance que de précision dans la citation.

Avec ce recueil de poèmes en prose, Jean-Louis Kuffer invite à une féerie d'aujourd'hui sous la baguette de La fée Valse, qui est le sourire de la lune, dans la lumière tutélaire de François Rabelais:

Rabelais est le premier saint poète de la langue française, laquelle ne bandera plus d'aussi pure façon jusqu'à Céline...

Ce livre est joyeux: Quand elle me roule dans la farine et qu'elle se penche au-dessus de moi, ses deux seins pressés l'un contre l'autre suffisent à ma paix.

Il est grave: En vérité, la marge de liberté s'amenuise pour les marginaux singuliers que nous sommes, tandis que les vociférateurs croissent en nombre et en surnombre, les bras levés comme des membres.

Il est allègre: Il n'est pas inapproprié, dans mon cas, de prétendre que l'habit n'a pas fait la nonne. A vrai dire la jupe plissée a plus compté dans mon éducation que la lecture de Jean d'Ormessier et François Nourrisson, pourtant essentielle dans mon choix de vie ultérieure - la jupe plissée et le tailleur ton sur ton.

Il est pensif: Ils nous ont promis les flammes ou les hymnes selon notre conduite sans nous dire s'il y aurait là-bas ou là-haut de quoi survivre autrement que dans les cris ou les cantiques, et cela nous a manqué tout de même: le détail du menu.

Il est tendre: Ta mère nous offre un thé de menthe et l'une des jeunes filles fait admirer son admirable paire de colombes aux jeunes gens qui l'entourent.

Il est mélancolique: Quand j'étais môme je voyais le monde comme ça: j'avais cassé le vitrail de la chapelle avec ma fronde et j'ai ramassé et recollé les morceaux comme ça, tout à fait comme ça, j'te dis, et c'est comme ça, depuis ce temps-là, que je le vois, le monde.

Il est sérieux: ... Il n'est pas vrai que nous ayons tout soumis, il n'est pas vrai que tout mystère soit dissipé, il n'est pas vrai que plus rien ne soit à découvrir, vois donc: il n'est que d'ouvrir les yeux dans le jour obscur et de ne pas désespérer...

Il est ludique: Quand je te dis que Marelle a le ballon, ce n'est pas vulgaire du tout, tu me piges mal, même si ça fait populo comme langage c'est pile ce que c'est: le ventre de Marelle est rond comme un ballon d'enfant, tiens j'ai envie de le palper et d'écouter ce qui se passe là-dedans en y collant la joue, enfin quoi Marelle a le ballon et celui-ci va rebondir dans la vie [...].

Bref Jean-Louis Kuffer ne mentait pas quand il annonçait d'entrée de jeu que son livre était tout cela à la fois. Car il est la Fantaisie même, laquelle ne se laisse pas intimider par les états d'âme contraires, laquelle est pour les uns et les autres, l'ennemie à abattre avec le sérieux des papes, avec ou sans filtre...

Jean-Louis Kuffer réserve pourtant à ses lecteurs quelques surprises à son goût: des mots de passe littéraires ou picturaux pour connaisseurs, des pas de mots qui dansent sans retenue, comme la fée Valse, et qui s'insinuent partout comme le fait l'amour, dans les corps et les esprits, pour leur plus grande jouissance...

Francis Richard

La fée Valse, Jean-Louis Kuffer, 156 pages Editions de l'Aire (à paraître)

Livres précédents:

Riches heures Poche suisse (2009)

Personne déplacée Poche suisse (2010)

L'enfant prodigue Éditions d'Autre Part (2011)

Chemins de traverse Olivier Morattel Éditeur (2012)

L'échappée libre L'Âge d'Homme (2014)

Blog de Francis Richard:www.francisrichard.net/

Blog de Francis Richard:www.francisrichard.net/

Du Valais de Rilke aux mythiques tunnels transalpins. Du Niesen de Hodler et de deux jeunes nageuses se racontant leurs amours.

Du Valais de Rilke aux mythiques tunnels transalpins. Du Niesen de Hodler et de deux jeunes nageuses se racontant leurs amours.

De Montreux à Spiez, ce mardi 5 juin. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux.

Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle, dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…

Mais voici qu’on arrive au fond de la vallée qu’annonce la bilingue dame du train : wir treffen in Brig ein, EndStation. Nous arrivons à Brigue, station terminus. Et de fait, c’est bien un verrou que représente ce lieu, au-delà duquel il faut franchir une haute marche pour continuer vers l’Est dans le Goms, la vallée de Conches, les hauts du glacier du Rhône et, plus loin encore, les vals suspendus de l’Engadine, pays de Nietzsche et de l’ours revenu des Balkans.

Mais c’est au nord que L’Intercity à destination de Zurich et Romanshorn m’emmène à présent à travers toute une théorie de tunnels. Une dernière lucarne me permet juste d’apercevoir, en bas, la plaine industrieuse, puis en haut un dernier glacier (les journaux parlent ce matin de leur disparition en 2050), sur quoi le train s’enfonce littéralement au cœur de la terre.

Un bas-relief discret, à Goppenstein, rend hommage à ceux qui ont laissé leur peau dans la construction de cet indispensable ouvrage nous reliant ingénieusement à l'Europe qui se bricole. Or la proximité du Simplon et du Lötschberg, lignes ferroviaires mythiques, me fait soudain penser à deux de mes arrières-grands-pères, l’un Alémanique et l’autre Romand, qui furent conducteurs de trains au début du siècle, l’un faisant même partie de l’historique équipe à inaugurer la voie du Gothard. Il me reste d’eux des photos de fringants moustachus à rutilants uniformes, mais je ne sais rien d’autre jusque-là de leur histoire précise, et je m’en veux à l’instant. Que d’incuriosité dans notre génération de jeans et de longs cheveux !

Par delà Kandersteg le train glisse doucement sur l’autre versant de la montagne, vers un agreste pays de lacs, et c’est bientôt le rivage de Spiez qui s’alanguit, autre haut-lieu de ma mythologie personnelle puisque s’y dresse la pyramide parfaite du Niesen, maintes fois représentée par les peintres, Hodler le tout premier. Justement, un Hodler vient d’être adjugé en Amérique 15 millions de dollars, mais cela ne signifie rien à mes yeux, sauf qu’un Hodler risque d’échapper à notre regard pour se retrouver dans un coffre-fort. Tant pis : il nous reste le Niesen, que les Américains n’ont pas encore acheté, et je sais au musée de Berne quelques Hodler que je retrouverai cette après-midi même.

En attendant, comme je suis descendu de train avec l’idée de laver une aquarelle du fameux Niesen, je déchante en constatant que la montagne s’est drapée dans une épaisse étole de brume. Peste de diva à caprices. Mais je passe ma rage à ma façon, à la piscine voisine d’un bleu californien et d’une eau glaciale, où je peine la moindre à tenir le rythme de deux Gretchen à fortes épaules qui se racontent leur semaine amoureuse. On n’imagine pas la vitalité galante des Gretchen de l’Oberland bernois, non plus que la vigueur de leur brasse coulée. Cependant le prochain train de Berne m’attend déjà, et là-bas un ami cinéaste qui doit me raconter ses trois dernières années de vie et son prochain film… (A suivre)

Ferdinand Hodler, Lac des Quatre-Cantons et Niesen. Rainer Maria Rilke à Soglio.

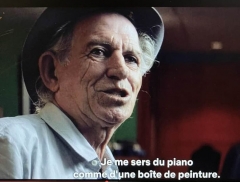

ALL THAT BLUES. - Le rire sardonique de Keith Richards, en veste de peau de serpent et pianotant un blues en disant comme ça que le clavier horizontal du piano lui évoque un jeu d’échecs, m’a fait me rappeler ce soir - deux soirs avant l’anniversaire du dernier soir de Lady L., il y a deux ans de ça dans la nuit du 14 au 15 décembre – au goût qu’elle avait pour la musique country (elle a voulu du Willie Nelson pour les derniers adieux de notre Cérémonie de lumière posthume), Dolly Parton et Bonnie Raitt que nous étions allés écouter au Jazz festival, Johnny Cash évidemment et Frankie Lane, et j’aimais bien la chahuter à ce propos avant de découvrir les liens de cette musique avec le blues noir dont je raffolais, le rock blanc et l’Amérique profonde qu’elle avait fréquentée bien avant moi en teenager séjournant dans sa famille de là-bas dont les filles blondes de sa tante continuent de m’envoyer des selfies sur Instagram ou Facebook…

ALL THAT BLUES. - Le rire sardonique de Keith Richards, en veste de peau de serpent et pianotant un blues en disant comme ça que le clavier horizontal du piano lui évoque un jeu d’échecs, m’a fait me rappeler ce soir - deux soirs avant l’anniversaire du dernier soir de Lady L., il y a deux ans de ça dans la nuit du 14 au 15 décembre – au goût qu’elle avait pour la musique country (elle a voulu du Willie Nelson pour les derniers adieux de notre Cérémonie de lumière posthume), Dolly Parton et Bonnie Raitt que nous étions allés écouter au Jazz festival, Johnny Cash évidemment et Frankie Lane, et j’aimais bien la chahuter à ce propos avant de découvrir les liens de cette musique avec le blues noir dont je raffolais, le rock blanc et l’Amérique profonde qu’elle avait fréquentée bien avant moi en teenager séjournant dans sa famille de là-bas dont les filles blondes de sa tante continuent de m’envoyer des selfies sur Instagram ou Facebook…

Nous aimons voir le ciel, le soir,

aux élans dramatiques,

quand les amants sur les écrans

cinématographiques,

se la jouent James et Nathalie:

elle tout Ophélie

et lui Roméo de ruisseau…

Nous aimons rêver à voix haute

au lever des rideaux,

quand nos héros des dieux les hôtes

nous accueillent là-bas,

dans l’au-delà de nos bureaux

au vivant Opéra…

Nous avons aimé l’embellie.

ici et là, parfois,

que nous avons imaginée,

et que nous revivons

les yeux sur les écrans

de la mélancolie...

(Contrerimes advenues après la énième vision de La Fureur de vivre de Nicholas Ray, découvert en 1961 au cinéma lausannois Le Colisée, interdit aux moins de 16 ans alors que j''en avais 14 l'année de la mort de Louis-Ferdinand Céline et d'Ernest Hemingway)