(Lectures du monde VII, 2023)

BLOODY CHRISTMAS. - Les communaux récuraient ce matin la Grand Rue à renfort de jets d’eau et de machines bruyantes, avant même que le jour ne se lève, donc avant ma première veille de l’aube et avant le temps à venir qu’on appelle l’Avent et que falsfie désormais l’anticipation intempestive de l’odieuse fête commerciale qu’est devenue la Noël marquant , après le sinistre Halloween, l’apothéose du vieillard imbécile que nous allons voir se déplacer tous les soirs sur un fil surplombant les quais de Montreux, vociférant ses inepties avec son faux air bonhomme, sa fausse barbe et son bonnet répliqué jusqu’à en gerber sur les boîtes de chocolat et les sites pornos.

Georges Haldas me disait un jour qu’il n’aimait guère Noël, à la date originairement trafiquée (resucée du culte de Mithra), figurant la naissance biologique du Christ, lui préférant de loin la seconde naissance spirituelle de Pâques, et je trouvais cette vue quelque peu discutable au ressouvenir des Noëls familiers et familiaux de notre enfance non encore submergée par la pacotille des cadeaux et des représentations de plus en plus kitsch - à l’américaine et à la ploutocrate -, de cette fête et de ses marchés que l’iconoclaste de Nazareth traiterait comme il a traité les marchands du temple, à grands coups de lattes ou de battes, etc. Or aujourd’hui, mon cher Haldas, Pâques a succombé à son tour à la crétinerie consumériste et à son imagerie débile invoquant les « émerveillements de l’enfance » les plus frelatés…

Sur quoi je pourrais fort bien, demain, sans me contredire aucunement, sortir de sa malle sympa ma tenue et ma barbe postiche sympas de vieux salopard supersympa tout prêt à ravir mes petites-enfants après avoir sévi une premières fois avec nos deux infantes en bas âge. (Ce vendredi 24 novembre)

POÉSIE. - Retour à la Dichtung. Je ne dis pas : à la poésie, trop étroite dans sa conception à la française, alors que Dichtung voit plus large et plus haut, plus loin et plus simple surtout, plus simple et plus direct, plus direct et plus vrai.

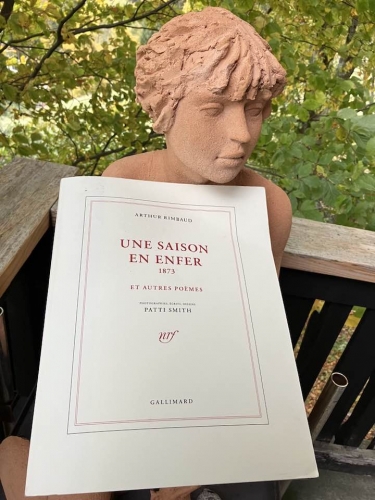

La Poésie, avec majuscule, ou la poësie, avec trémas, me fait sourire quand elle ne me fait pas rire, car je vois ces têtes de Poètes & Poétesses, ces majuscule et ces trémas. C’est toute un société, ou plutôt c’était. Cela déclamait dans les salons, cela pérorait et pavoisait, cela pontifiait et cela raffinait au point de faire fuir illico le jeune Arthur, et Rimbaud se tirait ; et moi je reviens ce matin à Une Saison en enfer et à tel autre affreux en la personne de D.H. Lawrence dont le non moins affreux Dimitri a publié l’édition intégrale de ses Poèmes en 2007, donc peu avant sa mort.

J’aborde les 917 pages des Poèmes de DHL comme une sorte de repoussoir. La Dichtung qu’il y a là-dedans m’est à la fois proche et étrangère, mais la Voix que j’entends y est bel et bien, si rare aujourd’hui. C’est cela que je cherche en « poésie », c’est la Voix. Voix de Rimbaud. Voix de Proust. Voix de Charles-Albert. Voix de Witkacy. Voix de TB. Voix de PQ. Ma voix. Ma voie.

DHL est né au Pays Noir. Son père perçu comme l’Ennemi, sa mère comme l’Amie amante. Son adolescence livrée aux Troubles. On n’en sortira pas. Sauf par la poésie...

LES AMIS. - Bons moments hier avec les M. au Major. Leur immédiate inquiétude devant l’absence de mon frère le chien. Mes explications: la pénible nuit dernière durant laquelle il s’est lâché un peu partout en lancinant parfois des plaintes à réveiller les voisins, mes récurage de trois heures du matin, ma résolution de mieux contrôler son transit intestinal et le poème qui m’est venu à la faveur de l’insomnie forcée, etc.

Trois heures à parler d’un peu tout : du désastre mondial, de la « ficelle » au collège de Saint-Maurice, de l’aversion des uns (Tonio) et de la faveur des autres (Jackie et moi) pour les longs téléphones, de Dürrenmatt pétomane et du projet de Tonio de parler de son enfance dans un prochain livre, entre tant d'autres choses et en dégustant de bons plats arrosés de Coup de Sang.

PAS GRAVE ! – Un peu perdu ce matin, mais ma bonne amie dirait : « Pas grave ! », et de fait, ces jours, auprès de mon frère le chien en évidente fin de vie, et me trouvant moi aussi au bout du rouleau ou peu s’en faut, j’ai besoin de dédramatiser ce qui advient qui n’est rien par rapport à ce qui écrase, oppresse et anéantit tant de mes chers semblables; rien que pour Gaza je notais hier dans le journal : plus de 15.000 morts en moins de cinquante jours, dont 5000 enfants et plus de 10.000 mille disparus mais ce ne sont, il est vrai, que de négligeables «animaux humains », comme l’a proclamé je ne sais quel sinistre ministre israélien, etc.

Ce matin avant l'aube, d'une seule coulée les yeux fermés, ce poème m’est venu, je dirais plutôt : m’est advenu :

Acclamation

Supposé par delà l’éloge,

Il est le tout-qui-sait,

l’œil ouvert avant toute tombe,

le pur savoir du souffle

qui s’entend chanter quand il parle

et rêve tout agir

et rayonne de son sabir

sur les eaux à poissons

et jusques au nadir

dit la vie qui va toute bonne…

La Genèse du vrai début,

juste après Babylone

et son obscur combat,

vous ouvre grand son beau jardin :

salve à l’Entête !

Mais timides et tout interdits

vous n’oserez rien dire :

seul un ciel juste

pourrait s’exclamer : juste Ciel !

Et sur la terre à foison

tout salut se salue…

(Ce lundi 27 novembre.)

MON CAMARADE LE DOG. – Je craignais un peu, ces derniers jours, que mon frère le chien ne s’affaiblisse et dépérisse faute de s’alimenter (il n’a presque rien mangé hier, avant de me refaire le coup de la petite diarrhée en chambre, tard le soir…), mais j’ai trouvé la bonne ruse ce matin en le nourrissant à la main de boulettes de viande hâchée, après quoi, l’appétit lui revenant, il a gloutonné toute sa gamelle, charbon compris.

« FAIRE FICELLE À SAINT-MAURICE». – Les médias locaux ont exulté ces derniers jours de sainte indignation, pour le moins douteuse à mes yeux, à propos de « terribles révélations » faites sur le comportement de certains chanoines « abuseurs » et des souffrances irréparables endurées par les « victimes », à l’abbaye de Saint-Maurice estimée jusque-là au-dessus de tout soupçon par toutes et tous, et ce n’était pas assez qu’un représentant de la notable institution vînt battre sa coulpe en tâchant de relativiser, à juste titre, la gravité des « crimes » en question (attouchements traumatisants signalant quelle funeste « emprise », ou relations charnelles avérées dans de rares cas), il en fallait plus aux procureurs de la nouvelle justice médiatique : il fallait un procès vite ficelé à propos de ce que beaucoup connaissaient déjà depuis longtemps sous l’appellation de «ficelle ».

« Faire ficelle » dans les collèges catholiques, comme on le voit déjà dans Les Deux étendards de Lucien Rebatet, en région lyonnaise et au dlébut du XXe siècle, désigne les « amitiés particulières » évoquées par un Roger Peyrefitte et qui fleurissent dans les établissements de garçons entre jolis bruns et mignons blonds, minoritaires évidemment sinon moqués.

Plus près de nous, et s’agissant précisément du collège de Saint-Maurice, dans les années 60 du « siècle passé », je me rappelle les multiples allusions de mon ami l’écrivain valaisan Germain Clavien, dans sa Lettre à l’imaginaire tenant du journal « extime », relatives aux penchants connus de tel ou tel chanoine accueillant volontiers les têtes brunes ou blondes dans son bureau, et divers autres témoignages d’anciens collégiens passés par Saint-Maurice m’ont confirmé ce fait indignant vertueusement aujourd’hui nos rédactions : qu’il y avait de la «ficelle » en ce lieu dont on aimerait faire un sanctuaire et qu’il faudrait aujourd’hui exorciser.

Or, constatant le déchaînement opportuniste de la nouvelle cléricature (la même piétaille plumitive qui hurle au crime contre l’humanité au moindre soupçon d’homophobie), je me rappelle qu’un Charles-Albert Cingria et qu’un Georges Borgeaud, merveilleux écrivains, avant un Maurice Chappaz et un Germain Clavien, ont passé par là et ont dit, chacun à sa façon, leur reconnaissance à leurs bons maîtres de Saint-Maurice, chanoines ou pas, comme des centaines et des milliers de collégiens passés par là, avec ou sans « ficelage ».

Mon ami Germain, en confidence hilare, me résuma un soir en son mayen des hauts de Savièse, tout en sirotant la plus fine Arvine, sa propre parade préparée de beau jeune homme confronté aux éventuelles avances de tel de ses camarades ou de tel prof par trop imprudemmen entreprenant : au copain je pince le nez ou, dans le pire des cas, mon pied dans les roustes du pion platonisant, et la messe est dite !

Quant à moi: rien de tout ça, en dépit d'un fol amour secret à dix ans, à l'insu du blondin sosie des fripons de la collection Signe de Piste dont j'étais friand, pas de ficelle au collège mixte, point non plus de ficelage sous les tentes de nos camps d'été à cinquante chenapans à moitié nus, mais plus que chastes: occupés ailleurs à ramper, grimper, lire dans les arbres, nous aimer d'amitié avant la confusion des sentiments et du sexe, etc. (Ce mardi 28 novembre)