En lisant Expiation.

Le sentiment lancinant d'une affreuse injustice, d'autant plus révoltante qu'elle se fonde sur le mensonge pour ainsi dire "irresponsable" d'une adolescente, traverse ce somptueux roman et lui imprime sa part de douleur et de gravité, redoublée par l'ombre de la guerre 39-45, avant que la conclusion, à la fin du XXe siècle, ne donne à toute l'histoire une nouvelle perspective, dans une mise en abyme illustrant le "mentir vrai" de toute invention romanesque.

On pense aux familles anglaises à l'ancienne des romans de Jane Austen - que l'auteur cite d'ailleurs en exergue - en pénétrant dans la maison des Tallis, somptueuse demeure de campagne où, en ce torride été de 1935, l'on s'apprête à fêter le retour de Londres de Leon, le fils aîné, tandis que le "Patriarche"restera scotché à ses dossiers du ministère de l'Intérieur où, à côté de travaux sur le réarmement de l'Angleterre, il a probablement un secret dont sa femme, torturée par des migraines, préfère ne rien savoir. Alors qu'on attend également l'arrivée de jeunes cousins rescapés d'une "vraie guerre civile conjugale", la benjamine de la famille, Briony, fait la lecture à sa mère d'une pièce de sa composition (sa première tragédie!) qu'elle entend monter le soir même avec ses cousins dans le secret dessein de séduire son frère chéri. De fait, malgré ses treize ans, Briony montre déjà tous les dehors, et plus encore les dedans, d'un écrivain caractérisé, avec des manies (elle collectionne les reliques et nourrit un goût égal pour le secret et les mots nouveaux) et une imagination prodigue de fantasmes qui provoqueront le drame de ce soir-là.

Les acteurs de celui-ci seront Cecilia, soeur aînée de Briony, jeune fille en fleur revenue pour l'occasion de Cambridge où elle étudie, et Robbie, son ami d'enfance, fils de la servante du domaine et lui aussi étudiant, beau jeune homme intelligent et cultivé que Cecilia fuit à proportion de la puissante attirance qu'il exerce sur elle. Ces deux-là, observés à leur insu par la romancière en herbe, vont se donner l'un à l'autre durant cette soirée marquée simultanément par le viol de la cousine de Briony, dont celle-ci, troublée par le jeune homme, accusera formellement et mensongèrement Robbie, type idéal à ses yeux du Monstre romanesque.

Dans une narration aux reprises temporelles virtuoses, où s'entremêlent et se heurtent les psychologies de tous les âges, la première partie crépusculaire d'Expiation, à la fois sensuelle et très poétique(on pense évidemment à D.H. Lawrence à propos de Cecilia et Robbie, alors que les rêveries d'Emily rappellent Virginia Woolf) se réfère en outre à la fin de l'entre-deux-guerres, après quoi le roman semble rattrapé par la réalité.

Si le mensonge de Briony a séparé les amants après l'arrestation de Robbie et la rupture brutale de Cecilia avec sa famille, ceux-ci se retrouveront par la suite, à la satisfaction du lecteur qui aime que l'amour soit "plus fort que la mort". La toile de fond en sera la débâcle de l'armée anglaise en France, avec des scènes de chaos rappelant Céline. Selon la même logique évidemment requise par la morale, Briony se devra d'expier, et ce sera sous l'uniforme d'une infirmière. Mais elle continuera pourtant d'écrire en douce, et peut-être aura-t-elle été tentée dans la foulée d'arranger la suite et la fin du roman de Cecilia et de Robbie ? Le lecteur se demande déjà si elle aura osé les relancer et leur demander pardon, s'ils lui auront accordé celui-ci et s'ils auront eu beaucoup d'enfants après la fin de la guerre ?

Un troisième grand pas dans le temps, et le long regard en arrière de la romancière au bout de son âge, replacent enfin la suite et la conclusion du roman dans sa double perspective narrative (la belle histoire que vous lisez avec la naïveté ravie de l'enfant buvant son conte du soir) et critique, où la vieille Briony revisite son histoire et ses diverses variantes possibles en se rappelant l'enfant qu'elle fut.

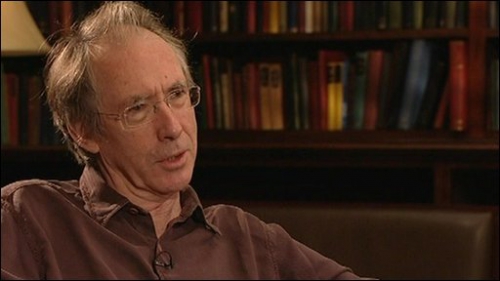

Ian McEwan. Expiation. Traduit (superbement) de l'anglais par Guillemette Belleteste. Gallimard, coll. "Du monde entier", 489p.

Sur Les écorchés vifs de Nicola Barker

Sur Les écorchés vifs de Nicola Barker

Lire Timothy Findley

Lire Timothy Findley

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »  L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.

L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

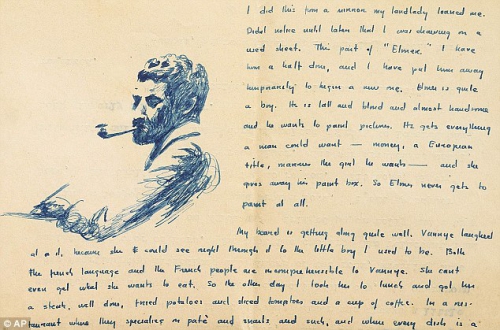

De la vie brillantissime et non moins pathétique des deux merveilleux papillons que furent Zelda et Scott, Pietro Citati parle évidemment, comme de leur époque aussi flamboyante (pour certains) que factice. Mais il va de soi que c’est ailleurs qu’il nous conduit aussi : tout au bout de la nuit de deux être aussi doués et fragiles l’un que l’autre ; au bout de la détresse d’une enfant gâtée qui rêvait d’être la première danseuse de son temps et qui périt dans les flammes après que des médecins suisses eurent détecté sa schizophrénie, d’une part ; au bout du seul mystère de la vie du buveur mythomane que fut Scott, à savoir le mystère de la naissance de son art, où le travail et la probité, « l’ouvrage bien fait et pour l’amour de l’art », comptaient autant pour cet élève de Keats et de Flaubert que son don premier. « Quand il parlait de l’écriture, dit John Dos Passos, son esprit devenait limpide et pur comme le diamant »

De la vie brillantissime et non moins pathétique des deux merveilleux papillons que furent Zelda et Scott, Pietro Citati parle évidemment, comme de leur époque aussi flamboyante (pour certains) que factice. Mais il va de soi que c’est ailleurs qu’il nous conduit aussi : tout au bout de la nuit de deux être aussi doués et fragiles l’un que l’autre ; au bout de la détresse d’une enfant gâtée qui rêvait d’être la première danseuse de son temps et qui périt dans les flammes après que des médecins suisses eurent détecté sa schizophrénie, d’une part ; au bout du seul mystère de la vie du buveur mythomane que fut Scott, à savoir le mystère de la naissance de son art, où le travail et la probité, « l’ouvrage bien fait et pour l’amour de l’art », comptaient autant pour cet élève de Keats et de Flaubert que son don premier. « Quand il parlait de l’écriture, dit John Dos Passos, son esprit devenait limpide et pur comme le diamant » La vie de ces deux grands vivants si mal faits pour la vie, la destinée si tragique de Zelda, la complicité liant Scott et Scottie leur fille, sont évoquées avec la même délicatesse et la même attention affectueuse, sans les sots partis pris qui ont réduit les relations du couple à une caricaturale guerre des sexes. Dans les lettres les plus intimes de Zelda et Scott ou de leurs proches, dans les livres de celui-ci et les plus secrètes aspirations et observations de celle-là, Pietro Citati rencontre la complexité de deux natures peu compatibles et la simplicité d’une passion enfantine.

La vie de ces deux grands vivants si mal faits pour la vie, la destinée si tragique de Zelda, la complicité liant Scott et Scottie leur fille, sont évoquées avec la même délicatesse et la même attention affectueuse, sans les sots partis pris qui ont réduit les relations du couple à une caricaturale guerre des sexes. Dans les lettres les plus intimes de Zelda et Scott ou de leurs proches, dans les livres de celui-ci et les plus secrètes aspirations et observations de celle-là, Pietro Citati rencontre la complexité de deux natures peu compatibles et la simplicité d’une passion enfantine.

Torsten Krol. Callisto. Traduit de l’anglais par Daniel Bismuth. Buchet-Chastel, 476p.

Torsten Krol. Callisto. Traduit de l’anglais par Daniel Bismuth. Buchet-Chastel, 476p.

Un paresseux fécond

Un paresseux fécond

Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, pieuse et sauvage, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald.

Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, pieuse et sauvage, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald.

Poésie de Fabio Pusterla

Poésie de Fabio Pusterla

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.

Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.