Poésie de Maurice Chappaz

« C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».

Ce double accent porté, par un immense poète méconnu du grand public qui n’a jamais écrit un seul vers, sur la pureté cristalline et le caractère tonifiant de l’écriture de Maurice Chappaz, pour un texte de haute qualité poétique mais ne ressemblant à rien de ce qu’on attend dans le genre – ni poème versifié, ni prose poétique non plus - vaut aujourd’hui encore et pour toute l’œuvre de Maurice Chappaz, de son premier texte publié, Un homme qui vivait couché sur un banc, à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume. Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et des géniales improvisations de Rimbaud, est aussi bien du même cristal, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques ou lyriques, et jusque dans son formidable Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.

De la découpe de cette écriture, de son ton et de sa musique, il faut donner immédiatement quelques exemples. Et du tout début pour commencer, avec ce qu’on pourrait dire l’entrée en lice du jeune poète, dans son premier texte publié en 1939 sous le titre d’ Un homme qui vivait couché sur un banc, d’ailleurs dédié à Cingria : « Il est temps d’entrer dans ce monde, d’allumer une cigarette et de tirer sur la fumée, sur le feuillage tremblant et bleu de l’air maintenant. Il s’agit de s’infuser ce qui est, et cet air du matin on le boit. » Tout de suite nous frappe le tour physique de la phrase de Chappaz, son recours à des éléments très concerts et sa transmutation simultanée en début de légende dorée. A l’école des poètes ou des chroniqueurs antiques, mais aussi des Riches Heures médiévales et du vélocipédiste Charles-Albert, Maurice Chappaz se présente d’emblée en troubadour anarchisant, passant par là comme le poète de Ramuz et notant cela simplement qui se trouve à sa vue : « Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits ». Simple comme bonjour et telle sera la crâne représentation initiale du travail du poète : « Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire ». Cela sonne, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale et venant de la part d’un jeune fils d’avocat en vue, notable du Valais qui aimerait le voir se lancer dans le Droit et ne pas trop musarder, comme une déclaration d’indépendance et une prise de parole apparemment coupée des grandes préoccupations du monde. Pourtant, on verra par la suite que, loin de se cantonner dans une tour d’ivoire de littérateur, Maurice Chappaz jouera bel et bien son rôle dans la communauté, mais toujours en poète, voire en visionnaire.

L’attention au monde

L’attention au monde

Un élément me semble fondamental dès l’entrée en poésie de Maurice Chappaz, et c’est son attention au détail des moindres choses, qu’il va saisir et « enluminer » par le truchement des mots et des images. Il le répétera d’ailleurs soixante ans plus tard dans son dernier opuscule, paru en 2007, au titre joyeusement provocant (Hors de l’Eglise pas de salut) par les temps qui courent : «le péché capital, le seul péché est le manque d’attention. Le temps présent se précipite telle une chute d’eau. Hâte-toi de puiser ! C’est-à-dire : sois attentif. » Or l’attention n’est pas que la consommation de la « chose vue » mais sa consumation et sa transmutation, qui fait que le spectacle le plus banal devient un fragment de tableau. Comme un livre d’image s’ouvre d’ailleurs Testament du Haut-Rhône, premier chef-d’œuvre: « Je loge à quelques lieues seulement de la forêt, au bout d’une prairie où les eaux s’évadent. Par les fenêtres ouvertes de ma demeure de bois (qui me porte et toute une famille d’enfants déguenillés, en train maintenant de dormir), on entend les clochettes d’un troupeau de chèvres qui se déplace sur les pentes ainsi qu’une eau courante ou un nuage de feuilles sèches ».

Ou encore, revenant un peu plus loin « à la lisière d’une ville assez vaste » où il avoue passer « pour connaître des femmes », l’errant lyrique poursuit son début de chronique légendaire : « Une angoisse agréable me poussait à travers des parcs et d’anciens quartiers pour surprendre les échanges secrets de la foule dans lesquels, comme une once d’or, je pesais ma propre luxure et le deuil de mon enfance. Je fréquentais les jardins de lilas et l’extrémité d’une banlieue où s’amalgamaient quantité de boutiques et de cafés pareils aux boulettes d’ossements que rejette l’estomac des hiboux. » Or, ces clochettes des chèvres semblables, sur la montagne de l’aube qui pourrait être d’une aquarelle chinoise, à « une eau courante ou à un nuage de feuilles sèches », et ces boutiques et autres cafés « pareils aux boulettes d’ossements » déféqués par des oiseaux de nuit, sont du Chappaz le plus pur, comme le sont ces vers de Tendres campagnes à la dévotion de la femme aimée :

« Mon désir d’elle

la fait ressembler à une carafe d’eau glacée

qui circule en plein midi

à la terrasse d’un café.

Mon désir d’elle la pose sur la table

telle une cathédrale claire et fragile,

le litre et le verre.

Mais mes lèvres balbutient de soif

et cette transparence est pour mon esprit

une nuit au milieu du jour.»

Un franciscain nomade

Un franciscain nomade

Pour marquer sa double rupture radicale d’avec son milieu de riches bourgeois et la vie de flambeur qu’il a menée jusque-là, le jeune Francesco Bernardone se met à poil sur la place d’Assise, en 1206, avant d’endosser la tenue du Poverello, et la même mue vestimentaire symbolique, au début d’Un Homme qui vivait couché sur un banc, scelle l’entrée du jeune homme de 23 ans dans ce que son ami Georges Haldas appellera plus tard « l’état de poésie ». Celui-ci n’aura rien d’académique ni moins encore de statique : ce sera une façon de vivre autant qu’une instance fondatrice de l’écriture.

La vocation et le rôle du poète sont assez précisément définis par Chappaz dans ses premiers livres. Un homme qui vivait couché sur un banc évoque d’emblée la vie nouvelle d’un quidam qui se défait de « son habit fort civil » avec quelques jurons bien sentis (des « damned », des « christo », des « morbleu »…), pour revêtir le costume le plus simple. «Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot, ses amis». Et d’ajouter sur le même ton de romantisme bohème : « Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra, comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ». Plus tard, après « sept années de tourmente », Testament du Haut-Rhône donnera de la poésie et du poète une définition plus grave et déjà prophétique puisque « les poètes seront en fait des devins. » Rien là pour autant d’occulte, mais le « voyant » de Rimbaud reste proche, qui s’oppose aux « assis » de la société conformiste : « Nous explorons les gouffres légers de l’enfance, décelant comme la chouette des Ecritures les ordres sacrés aujourd’hui pareils à des débris fanés. (…) Ceux que leurs propres cités rejettent, ceux-là seul auront le pouvoir d’écrire et de tester pour le monde défunt. J’en salue les héritiers : des ouvriers d’usine, des bergers, des semeurs de seigle, des petits marchands d’abricots et de raisons ; notre histoire sera faite par eux et non plus par les avocats ».

S’il y a du marginal errant en Chappaz, qui s’est heurté violemment à la volonté du père pour obéir à sa vocation, lui-même connaîtra cependant les responsabilités d’une charge de famille après son mariage avec S. Corinna Bille, en 1947, avec laquelle il aura trois enfants, et ne pourra donc passer sa vie « à ne rien faire, absolument rien faire ». L’expérience de la guerre, sa participation (de 1955 à 1958) à la construction du barrage de la Grande-Dixence, et le travail sur les domaines vignerons de la famille, constitueront, avec maintes virées proches et moult grands voyages autour du monde, autant d’expériences formatrices ou lucratives qui distinguent nettement son mode de vie de celui d’un homme de lettres, d’un professeur ou d’un journaliste, même si le poète écrivit lui aussi de nombreux articles et autres chroniques pour assurer la matérielle, tôt engagé en outre dans la défense de l’environnement naturel et culturel. Mais là encore, le combat de Maurice Chappaz s’inscrit dans l’ensemble d’une vision du monde marqué au sceau de la poésie. En dépit de son titre provocateur, le pamphlet qui a valu au poète haines privées et injures publiques, Les maquereaux des cimes blanches, est un poème autant qu’une attaque frontale des affairistes immobiliers et autres marchands du temple valaisan.

« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète furieux, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ». Friedrich Dürrenmatt reprochait à la poésie romande de cultiver la « rose bleue » de l’esthétisme. On voit que Maurice Chappaz échappe à cette accusation. Au reste, il ne s’agit pas pour lui de s’opposer au progrès au nom du « bon vieux temps ». Bien plus : c’est une « fuite en avant » qu’il dénonce, dont nous voyons aujourd’hui les conséquences et l’extension mondiale.

Danses d’amour et de mort

Danses d’amour et de mort

L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique, comme l’a fort bien illustré Christophe Carraud dans le premier essai substantiel consacré, en France, à l’écrivain valaisan. Cela ne fait pas pour autant de Chappaz un «poète catholique » comme on peut le dire d’un Claudel, au sens d’un auteur à «message». La théologie de Chappaz passe par la poésie et rejoint les chants et les sagesses du monde, de l’Orient arabe aux poètes T’ang, sans diluer ses dogmes pour autant. On pense en outre à la Vita nova de Dante et à l’Amour courtois des troubadours provençaux en lisant Tendres campagnes, où la Dame est à la fois désirée et sublimée par le chant.

Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Maurice Chappaz et plus encore sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur. La langue poétique de Chappaz, jusque dans l’ Evangile selon Judas, est une fête. « La femme dans l’ombre où elle est nue /est comme le lourd printemps frais », écrit-il dans Verdures de la nuit, premier recueil marquant (daté 1938-1941) qui célèbre précisément La merveille de la femme et commence par cette invocation. « O juillet qui fleurit dans les artères /je désire toutes les choses /dans la rouge mémoire de mon sang/ bougent les limons et les chairs vivaces »…

Or à la merveille est consubstantiellement liée la « miette d’ombre » symbole de corruption ou de mort, et toute danse de joie se poursuit dans la transe des danses de morts, comme dans la peinture médiévale et ses « grotesques » auxquels nous renvoient le recueil A rire et à mourir.

« Quelle est cette idée de faire une œuvre avec de l’encre ! Personne n’écrit ainsi. Le chant vient du sang, sur les montagnes du cœur il coule et il arrose le monde. Il fait germer les pays, c’est lui qui procrée. Il envoie les pensées devenir des arbres, des oiseaux, saumons ou truites dans l’eau (comme dans les cascades spirituelles que tu essaies de remonter). Chaque signe a besoin d’une goutelette de sang pour être manifeste. »

La poésie de Maurice Chappaz n’a pas d’âge ni ne s’est altérée d’année en année, dans son chant autant que dans ses récits à multiples ramifications. La meilleure preuve en est la prose étincelante d’invention de l’ Evangile selon Judas, publié par l’octogénaire, ou sa nouvelle approche des contes africains réunis dans Orphées noirs, l’année de ses nonante ans ! Bref, Chappaz est un poète savoureux et lumineux, profond et tonique jusque dans ses lettres à Gustave Roud, son ami et correspondant de longue date, ou dans Le livre de C. en mémoire de Corinna Bille, son Journal de l’année 1984 ou ces textes inspirés que sont L’Océan, magnifique évocation d’un grand voyage passant par New York (qu’il appelle « Nouillorque » !), Le garçon qui croyait au Paradis ou La mort s’est posée comme un oiseau.

Dès le Testament du Haut-Rhône, la conscience d’une perte irrémédiable a marqué l’œuvre de Maurice Chappaz de son sceau, relançant ses mises en garde et ses colères. Mais la vie est bonne jusque dans l’évidence de notre fin : La mort est devant moi…

« La mort est devant moi

comme un morceau de pain d’épice,

la vie m’a tournoyé dans le gosier

comme le vin d’un calice.

L’une par l’autre j’ai cherché à les expliquer.

J’ai trempé le pain dans le vin,

je me suis assis,

j’ai fumé,

J’étais sauvage avec les femmes,

avec les mains, avec l’esprit.

J’ai tâché de travailler à des œuvres qui respirent.

Maintenant je cherche un parfum

dans la nuit. »

Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, jusqu’à la ruade polémique, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant « éternisé » de la poésie. Ernst Jünger écrivait que celui qui touche au cœur de la réalité en atteint tous les points de la circonférence, et c’est exactement la vertu de la poésie à la fois engagée et dégagée de Maurice Chappaz, capable à tout coup, à partir du plus simple objet de tous les jours regardé avec attention, d’atteindre l’essentiel.

Mourir c’est écrire, écrit enfin Maurice Chappaz… pour ne pas mourir :

« Qui est-ce qui passe ici si tard ? Entre un genévrier et le saule tremblant sur le Haut-Rhône en 203o…

Je suis parti au pays de la mémoire.

L’écriture est une crevasse dans un glacier qui devrait être le ciel bleu. « Je suis seul comme Franz Kafka », dit Kafka. « Je vivrai plus longtemps que vous », répond Lorca aux miliciens qui l’agenouillent de force devant les fusils.

Au revoir mes amis de l’azur, compagnons de la Marjolaine ! Les cloches de mon église ont sonné toutes seules. Je reviens sans que vous le sachiez et je l’ignore aussi ».

Pour Lire Maurice Chappaz (choix succinct)

Un Homme qui vivait couché sur un banc, [Revue Suisse romande], 1939. Castella, Albeuve, 1988.

Verdures de la Nuit, Mermod, Lausanne, 1945. Castella, Albeuve, 1988.

Testament du Haut Rhône, Rencontre, Lausanne, 1953 et 1966. Fata Morgana, 2003.

Portrait des Valaisans en légende et en vérité, L’Aire, 1983.

Les Maquereaux des cimes blanches, Galland, Vevey, 1976. Zoé, Genève, 1984, 1994.

Maurice Chappaz, pages choisies. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 1988

Le Garçon qui croyait au paradis, L’Aire, 1995.

La Mort s’est posée comme un oiseau, Empreintes, Lausanne, 1993.

Evangile selon Judas. Gallimard, 2001.

Maurice Chappaz, par Christophe Carraud. Seghers, 2005.

Ce texte a paru dans la revue ProLitteris.

Fribourg, l'ancienne école du Jura ou Theresianum. Huile sur toile, 97x130cm. 1987. PP.

Fribourg, l'ancienne école du Jura ou Theresianum. Huile sur toile, 97x130cm. 1987. PP.

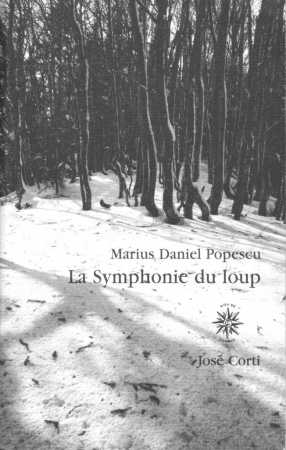

La Symphonie du Loup

La Symphonie du Loup  Marius Daniel Popescu

Marius Daniel Popescu

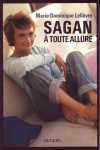

C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.

C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.

On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.

On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.

L’attention au monde

L’attention au monde Un franciscain nomade

Un franciscain nomade Danses d’amour et de mort

Danses d’amour et de mort

Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.

Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.

Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».

Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons». Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».

Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir». Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.

Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail. Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.

Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita. Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright. François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p.

François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p. Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont.

Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont.