A propos d’Entre les murs, le livre...

Des dialogues carabinés constituent la matière en fusion d’Entre les murs, où François Bégaudeau ressaisit les relations exacerbées qu’entretiennent un prof de français de classes d’un quartier populaire de Paris (dans le XIXe), ses élèves et les autres profs de la salle des maîtres, en pêle-mêle de mots et de gestes, de signaux expressifs de toute sorte (jusqu’aux inscriptions-logos-acronymes des t-shirts), tout cela puissamment signifiant et significatif aussi bien.

Dans un débat public, François Bégaudeau parlait de la notion, fondamentale selon lui, de respect, et mutuel, qu’il s’efforce de concrétiser dans sa propre pratique de prof au prix d’une bagarre de chaque instant, de chaque mot, de chaque regard et de chaque geste, douce et dure bagarre dont l’écrivain transcrit les moindres signes dans Entre les murs, avec l’enjeu, et mutuel là encore, d’une vraie reconnaissance.

Tel est, de fait, le mot-clé de tout ça, et qui éclaire évidemment l’actuel conflit mahousse secouant salubrement la France : la reconnaissance de ce que je suis et de ce que tu es, de ce que je m’efforce tant bien que mal de faire et que j’aimerais que tu reconnaisses, de ce que tu m’apportes et que tu attends que je reconnaisse, ainsi de suite.

C’est un livre violent et hyper-attentif, mais tendre aussi, plein d’amitié rude et d’aveux pas faciles, de netteté et d’honnêteté, de souci de tout saisir de bonne foi jusque dans les élans de mauvaise foi de part et d’autre, de lassitude-envie-de-tout-envoyer-foutre et de bon vouloir qu’Entre les murs, qui relève en outre du tour de force littéraire, captant à la fois la novlangue des temps qui courent et ses bordures gestuelles ou comportementales - tout le dit et le non-dit que les oreilles des murs et leurs yeux enregistrent sismographiquement entre deux sonneries…

François Bégaudeau. Entre les murs. Verticales, 2006. Ce livre a obtenu le premier Prix France Culture-Télérama, et constitue la base du film de Laurent Cantet qui vient d'obtenir la Palme d'or du Festival de Cannes.

Carnets de JLK - Page 182

-

Palme à un livre

-

Une vie nouvelle

Derniers fragments d’un long voyage de Christiane Singer, ou l’anti-Zorn.

C’est un livre essentiel, un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible- Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »

Et de fait, à l’opposé de toute désespoir ressentimental, donc aux antipodes du fameux Mars de Fritz Zorn, ce journal d’une lente agonie dont les affres ne sont en rien édulcorées (« Il y a des moments où l’âme empalée au corps agonise. Enfer de la souffrance. Enfer jour après jour (…) Journée terrible. Nuit terrible. Ventre calciné (…) Tous ces jours, j’éprouve le malaise profond d’être dans le corps d’un autre. Je ne reconnais plus rien », etc.), mais dont le mouvement général est une ouverture graduelle à plus d’amour et plus de vraie vie.

«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».

Rien là-dedans d’une fuite dans une euphorie spiritualisante coupée de la chair, au contraire : ce journal débordant de tendresse, de petits faits cruels ou drôles de tous les jours, avec les proches, les amis, les soignants, les toubibs, les oiseaux de Vienne, est une traversée des apparence qui nous associe à tout instant à celle qui nous rejoint en nous quittant.

On pense à Charlotte Delbo, à Etty Hillesum, à Flannery O'Connor chantonnant dans les grandes douleurs, à Philippe Rahmy endurant crânement le martyre des os de verre en lisant ce petit livre d’une condamnée à mort déterminée à ne pas lâcher le fil de la Merveille: « L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».

J’aimerais citer de pleines pages de ce petit livre atrocement revigorant: « Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté »…

Christiane Singer. Derniers fragments d’un long voyage. Albin Michel, 135p. -

A la venvole

Notes au jour le jour

Plus on avance en âge et plus les choses nous apparaissent avec netteté. Mais c’est aussi un exercice à relancer chaque jour. Cela se cultive et s’améliore possiblement à chaque instant. Question d’attention.Pense à tout moment à René Girard en observant le comportement de mes semblables. Le mimétisme est partout. Partout cette course rivale sous l’effet de l’envie et de la jalousie, partout cette montée aux extrêmes. Toujours plus le sentiment que le monde actuel tourne à l’asile de fous. Attention pourtant à ne pas céder à la pente catastrophiste.

Mis le nez ce matin dans cette Bible d’hôtel. Tout à coup me saisit l’énormité de cette chose : le Verbe.A la fois intéressé et rebuté, parfois, par la lecture du dernier livre d’Annie Ernaux, intitulé Les Années et constituant une espèce de double chronique d’une vie de femme, depuis 1940, et de l’époque vécue par la suite des générations dans un monde en rapide changement. Ce qui me hérisse là-dedans, qui me rappelle tous mes amis profs de gauche d’une certaine époque, c’est une façon de s’en remettre, dans sa vie, à l’état de la politique et pour ainsi dire : à l’Etat. Elle le dit d’ailleurs à un moment donné, comme s’il s’agissait d’un personnage important : « l’Etat s’éloigne de nous », avec le ton d’une petite fille abandonnée. Il y a là quelque chose qui m’échappe absolument, autant que la notion même de génération.

Tout est à travailler, à travailler et retravailler, me dis-je le matin en songeant à tout ce qui nous menace de dispersion et de décréation par laisser-aller, par paresse ou par ennui. L’esprit d’enfance, c’est à savoir l’esprit de gravité et de conséquence, me tient lieu de raison et de sagesse, de boussole et d’horizon radieux. A tout instant on est menacé de sombrer. A tout instant je suis menacé de sombrer. A tout instant la distraction et la dispersion menacent. Diablerie. Le diable est celui qui disperse, l’anti-créateur et l’AntiSystème.

«L’importance d’être tenu, d’avoir été tenu, dans les bras des autres. » (dans une lettre de N.H.)Que répondre aux mots de la haine ? En ce qui me concerne, je me sens complètement désarmé devant les mots de la haine. Ou plus exactement : la vie m’a désarmé. Je me souviens évidemment du temps où je criais parfois, moi aussi, à l’époque où tous criaient. Au moindre désaccord : on criait. Et souvent on pleurait aussi : on pleurait après avoir crié. Mais très tôt j’ai ressenti, aussi, le fait que je criais pour moi et pas du tout pour la Cause dont il était question. Les mots de la haine qui me venaient, comme ceux qui venaient à tous, nous éloignaient de ladite Cause bien plus qu’ils ne signifiaient notre désir sincère de la servir.

-

Benchetrit braqueur d’images

-

Une rencontre à Locarno, à propos de J'ai toujours rêvé d'être un gangster.

Le public de la Piazza Grande s’est gentiment gondolé, l’été dernier, à la première mondiale de J’ai toujours rêvé d’être un gangster de Samuel Benchetrit, savoureux gorillage du film noir enfilant clins d’yeux sur pastiches et autres hommages, dont une séquence (facilement) irrésistible, réunissant deux anges noirs aux faciès également blafards en les personnages d’Arno et de Bashung. Plus Jarmush tu meurs, sans (trop) faire pièce rapportée pour autant dans la suite de sketches en noir/blanc que Benchetrit faufile allègrement.

Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres».

Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres».

Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.

Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.

Le climat, alors, la plastique des images jouant sur des qualités de noir et de blanc d’une sensualité moelleuse, la texture des voix aussi donnent au film, d’un scénario plutôt décousu, voire lâche ici et là, sa tenue et son originalité, l’humour en plus. «Je voulais me faire plaisir et partager ce plaisir avec le public en lui offrant un film populaire qui réponde, pourtant, à un réel souci artistique. C’est pourquoi j’ai travaillé des cadres qui rompent avec la monotonie et donnent plus d’espace aux visages et aux «personnages» qu’habitent les comédiens avec leur corps et leur aura. La relation avec les acteurs, Anna Mouglalis évidemment, ma première complice, mais aussi avec Edouard Baer, Jean Rochefort Arno et Bashung, a été d’autant plus importante, et gratifiante pour moi, que je construisais mes dialogues avec eux, et qu’ils ont joué le jeu avec une grande gentillesse. La musique est très importante dans le film, à commencer par celle des voix. Là encore je jouais sur l’intimité avec chacun de mes comédiens.»

Film d’ambiance, hommage évident à Scorsese (son titre est la première réplique des Affranchis), J’ai toujours rêvé d’être gangster s’ouvre sur une scène burlesque, avec un braqueur gaffeur (excellent Edouard Baer) aux gestes démarqués du muet américain, et s’achève (inconsciemment, prétend l’auteur) sur une scène en hommage à Chaplin. Mais il y a là-dedans plus qu’un collage: le vrai travail de déconstruction d’une culture personnelle courant entre Bertrand Blier et Tarantino, la musique classique et le rock, la bande dessinée et la sensibilité des banlieues du Benchetrit écrivain (la suite de ses chroniques vient d’ailleurs de paraître), ressaisie par un regard perso.

-

-

Heureux comme Ulysse

Blaise Hofmann décroche le prix littéraire Nicolas Bouvier 2008.

Nicolas Bouvier serait content : après avoir couronné Nullarbor, magnifique récit de voyage d’un jeune auteur français du nom de David Fauquemberg, le prix qui honore sa mémoire échoit, cette année, à un autre trentenaire, romand cette fois, en la personne de Blaise Hofmann, pour son récit intitulé Estive, paru chez Zoé en 2007. Fruit du partenariat associant le festival Etonnants voyageurs, à Saint-Malo (dont le festival se déroule du 10 au 12 mai) et la Direction générale de l’aviation civile, le prix littéraire Nicolas Bouvier est doté d’une bourse de 15.000 euros. Cette distinction «récompense l’auteur d’un récit, d’un roman, de nouvelles, dont le style est soutenu par les envies de l’ailleurs, de la rencontre du monde, prolongeant l’esprit de l’œuvre de Nicolas Bouvier ». Le jury du prix 2008, présidé par Alain Dugrand, lui-même grand voyageur, est composé d’auteurs « nomades » reconnus tels Alain Borer, Gilles Lapouge, Pascal Dibie, Björn Larsson, et Alain Velter, ainsi que de Pierre Starobinski. Le prix sera remis à Blaise Hofmann ce dimanche à Saint Malo. A relever que certains des concurrents de notre compatriote relevaient du premier rang en matière littéraire, qu’il s’agisse de Colum McCann (Yoli) ou de Simon Leys (Le bonheur des petits poissons), en passant par Jean-Luc Coatalem (Il faut se quitter déjà) et Michèle Lesbre (Le canapé rouge).

Les lecteurs de 24Heures connaissent déjà Blaise Hofmann (né à Morges en 1978), dont les chroniques égyptiennes s’égrènent régulièrement sur son blog (bhofmann.blog.24heures.ch) à l’enseigne générale de Notre mer : un tour de Méditerranée. Très vivants, marquées par la curiosité du voyageur et ses nombreuses rencontres, mais aussi par un ton personnel et l’art de mêler information et émotion, ces croquis de voyage sont d’un écrivain de trempe, en constante et heureuse évolution, comme en témoigne d’ailleurs Estive, où le voyageur au long cours (passé auparavant par la Russie, le Vietnam, l’Afghanistan, et la banlieue de Blondy au titre de blogueur) se fait berger de mots en transhumance dans une vallée métaphorique aux multiples horizons. Ainsi est le vrai voyage : rapprochant le lointain et attentif à l’« exotisme » du tout proche, tout à fait dans le sillage en somme de Bouvier... -

Correspondances

…J’oublie les noms, j’oublie les lieux et les heures, on n’est plus ici qu’un regard qui passe et qui accueille en passant, qui observe et qui aime, car observer c’est aimer disait quelqu’un d’autre qu’on aime, on note en passant, on passe sans se demander pourquoi tel événement de couleur ou d’assemblage, tel présent en devenir, telle chose que je vois ne m’appartient plus mais devient chose vue par tous notée dans la solitude et le silence de ce bord de canal ou la multitude et la rumeur de ce bar de nulle part...

Images : Fabien Clairefond , Canal St Martin, quai de Valmy, aquarelle, 21x27cm ; JLK, Au bord de l’Hérault, aquarelle ; Fabien Clairefond, Femme en vert, aquarelle ; Thierry Vernet, La tenancière du Schiedam, huile sur toile, 1988, 116x73cm.

-

Tandem d'enfer

WANTED PHILIPPE RAHMY & FRANCOIS BON

Dans le cadre de sa saison nomade, la MLG (association pour une Maison de la

littérature à Genève) est au Mamco le mercredi 14 mai. Elle y accueillera

deux membres fondateurs du site littéraire remue.net: le poète et vidéaste

suisse Philippe Rahmy et l’écrivain-performer François Bon.

Pour ouvrir cette soirée littéraire, Philippe Rahmy présentera en slam, lecture

et vidéo-livre, des extraits de son dernier ouvrage Demeure le corps, chant

d’exécration. Puis François Bon lui succèdera dans une performance voix et

ordinateur intitulée Bob Dylan, histoires vraies, regroupant des musiques rares,

des zooms sur la langue et la poésie, des extraits de son livre Bob Dylan, une

biographie, des explorations parlées, pour un portrait d’artiste au cœur de

toutes les tensions d’une époque.

----

Le poète Philippe Rahmy (Genève 1965) est atteint de la maladie des os de

verre et son entreprise littéraire s'attache à "questionner son corps malade dont

l'aventure n'est pas sans lien avec les tumultes du monde". Il est l'auteur de deux

ouvrages qui ont reçu un très bel accueil: Mouvement par la fin (Cheyne, 2005) et Demeure le corps, chant d’exécration (Cheyne, 2007).

-----

Depuis la sortie de son premier roman Sortie d'usine en 1982 aux éditions de

minuit, François Bon (1953) a publié une trentaine d'ouvrages. En 2007 est sorti

Bob Dylan, une biographie chez Albin Michel, où l'auteur y poursuit son

investigation sur des grandes légendes musicales, après sa biogrpahie consacrée

aux Rolling Stones. En écrivant sur le dieu vivant du folk, "masque obscur de nous-même", François Bon postule qu'avant tout "c'est sur soi-même qu'on recherche".

Mercredi 14 mai 2008, dès 19h, entrée libre

Une soirée organisée par la Maison de la littérature à Genève

19h: Philippe Rahmy, Demeure le corps, chant d’exécration

20h30: François Bon, Bob Dylan, histoires vraies

Présentation par Sandrine Fabbri (MLG).MAMCO, Musée d'art moderne et contemporain, Genève

10, rue des Vieux-Grenadiers

CH - 1205 Genève

Tél. + 41 22 320 61 22

Fax. + 41 22 781 56 81

www.mamco.ch -

Des livres qui sauvent

Lettres par-dessus le mur (30)

Ramallah, ce 6 mai 2008, après-midi.Cher JLK,

J'achève la lecture des Villes invisibles d'Italo Calvino. Je l'avais choisi parce que Qaïs – dont je t'avais esquissé bien trop rapidement la biographie - m'avait confié que c'était sa lecture de prison, son unique livre. Je me suis demandé comme ça ce qu'on pouvait lire en prison, alors mes parents m'ont apporté Le Città Invisibili. Je n'ai jamais demandé à Qaïs par quel hasard il avait eu accès à ce livre-là, et pas un autre. Sûrement le hasard n'avait-il rien à voir là-dedans, en le parcourant je cherchais le sens, le pourquoi de ce livre, dans cette situation-là, parce qu'il doit y avoir un sens : un homme seul, dans une cellule, et un livre, il faut qu'il y ait une correspondance, même si elle est invisible à tout autre que lui.

Le lien ici est évident : Le Città Invisibili, c'est le récit de ce que tout homme regrette, lorsqu'il est privé de sa liberté. Marco Polo raconte au Grand Khan les villes qu'il a vues, en parcourant son empire, et Qaïs du fond de sa cellule était le Grand Khan, chevelu et barbu comme un empereur Mongol, et chaque jour le Vénitien lui racontait ses voyages, les plaines et les cités, la vie des hommes, hors les murs du grand palais, et dans les yeux bleus et fatigués de Qaïs, l'homme le plus puissant et le plus riche du monde, s'étalaient les lacs et brillaient les tours, les murailles et les toits de ces mondes impossibles, et chacune de ces villes porte le nom d'une femme, et le Grand Qaïs tombait amoureux de chacune, tour à tour, et sa cellule froide était un harem comme personne n'en a jamais connu.

Autre histoire de lecture salvatrice, celle de Mahmoud Abou Hashhash, autre ami écrivain. Voici ce qu'il raconte, au début de la seconde Intifada, lors du siège de Ramallah, quand il était prisonnier du couvre-feu :

« Parce qu'ils ont pris position sur les immeubles voisins et transformé les lieux en QG militaire, j'ai été contraint de repérer les points faibles de mon appartement. J'ai découvert que la cuisine est un lieu dangereux : sa fenêtre donne sur leurs canons. Se servir une tasse de café ou de thé est donc devenu une opération périlleuse. Il y a une bonbonne de gaz sur le petit balcon de la cuisine : à plusieurs reprises, je l'ai soulevée et secouée pour m'assurer qu'elle était bien vide. Car, si une balle perdue l'atteignait, personne n'en réchapperait. Les deux chambres à coucher sont également mal situées. Elles sont toutes les deux du même côté. Il y a une troisième chambre, mais elle donne sur la route principale et sur le terrain au nord duquel se trouve la colonie Pesagot. Quant au salon, il est impraticable sinon pour une « danse avec les balles ». Il donne juste en face du bunker où les soldats, et leur automitrailleuse, ont pris leurs aises depuis ce fameux jour. Il n'y a qu'un lieu sûr lorsque les balles fusent : le couloir où se trouve la bibliothèque, entre ma chambre et le salon. Ici je peux m'abriter et lire García Lorca malgré l'inconfort. »

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

« Elle est illusion de liberté, de connaissance et d'accomplissement. Elle reste belle et tentatrice, grâce à ses habitants mais aussi à ses étrangers qui, très vite, demandent à en être citoyens. Ils obtiennent rapidement ce droit, car ici personne n'est étranger.

Nous y vivons l'amour et la haine, la liberté et l'emprisonnement, la défaite et la gloire en un seul soupir (…) Nul ne la traverse sans avoir le cœur transpercé et scindé en deux. Quai de vagabonds peuplé de touristes devenus résidents et de résidents devenus touristes. Nous lui faisons porter plus qu'elle ne peut supporter, nos péchés et nos espoirs ; nous l'alourdissons en nous reposant sur elle, tendre et fraîche, petite comme une promenade du soir, grande par ses rêves, comme une adolescente.

Je la préfère enveloppée de brume telle une femme sortant du hammam. J'aime ses rues pénétrées par ma seule présence, lorsque les contours de ses maisons deviennent vagues et que la nuit confère un sentiment de sécurité à ses habitants. J'éprouve alors la griserie d'un homme à qui toute la ville appartiendrait. .»

Mahmoud a mon âge, nous nous ressemblons, je crois, il m'a accueilli dans sa ville par ces quelques mots que je signerais volontiers, tant ils reflètent mes propres sentiments.

Demain nous partons à Amman, d'où nous prendrons l'avion pour le Bangladesh. J'ai vécu deux années magiques, à Amman, je ne l'ai pas revue depuis huit ans, je l'ai trompée plusieurs fois. Je me demande comment elle m'accueillera, cette ville-là, et si elle m'est restée fidèle.

Pascal

PS. Yallah, je m'en vais préparer nos valises, nous partons à l'aube demain, nos chers amis de l'autre côté du mur ferment la frontière jordanienne à 10 heures du matin... frontière qui se trouve pourtant de ce côté-ci du mur, mais nos amis sont sur tous les fronts et toutes les frontières, comme tu sais. Experts en portes, serrures et cadenas.

A La Désirade, ce 6 mai, soir.

Cher Pascal,

C’est une détenue qui demande à l’animatrice du club de lecture d’une Maion d’arrêt de femmes : « A quoi ça sert d’inventer des histoires, alors que la réalité est déjà tellement incroyable ? » La femme est prostrée, elle a tué quelqu’un, tandis que l’animatrice, romancière connue, n’a jamais pris la vie à qui que ce soit, sauf dans ses romans. Les autres détenues attendent sa réponse.

«Le silence se prolonge, écrit Nancy Huston, et je sens un gouffre s’ouvrir entre elles et moi car il n’y a pas de doute, leur réalité est plus incroyable que la mienne. Se bousculent dans mon esprit des scènes possibles de leur incroyable réalité, scènes de sang, de couteaux, de revolvers, de cris, de hurlements, de drogue, de coups, de désordre, de pauvreté, d’angoisse, de mauvaises nuits, de cauchemars, d’0alcoolisme, de viol, de désespoir, de confusion ». Et la romancière de se demander et de se répéter : « Que dire ». Pourrait-elle dire qu’on invente des histoires « pour donner une forme à la réalité ? » Cela ne la satisfait pas : « Ce serait absurdement insuffisant, blessant d’insuffisance, et de suffisance aussi, ce n’est certainement pas la bonne réponse, or cette femme veut désespérément une réponse. Alors je cherche… »

cherche… »

Et ce qu’elle trouve, Nancy Huston le consigne dans une sorte d’archipel de réflexions sur la naissance du sens et le sens de la fiction, notre besoin de raconter et avant cela notre besoin de nommer les choses, d’exprimer nos sensations premières et d’exorciser nos peurs, d’expliquer et d’interpréter, d’inventer des mythes et des fables, de faire dialoguer l’humanité qu’il y a en nous et d’en raconter l’histoire par de petits romans ou de grands récits. Cela s’intitulant L’espèce fabulatrice, en librairie ces jours. Je te raconterai la suite quand je l’aurai lu et que tu te pointeras à La Désirade…

En attendant, ce que tu m’écris sur les livres qui sauvent me touche, me rappelant un épisode personnel. Je devais avoir dans la vingtaine finissante et j’allais très mal. Plus aucun goût de vivre, déception sur déception, réellement dégoûté et je me trouvais là, dans ma carrée solitaire, venant de dire ma terrible tristesse à mon ami Dimitri, avant d’interrompre notre téléphone. Or cette nuit-là, il me le révéla plus tard, Dimitri ressortit de chez lui et s’en fut faire le guet du côté d’un certain pont aux suicidés…

Or, entretemps, un geste, au hasard, m’avait fait ouvrir un livre qu’il y avait là, n’importe lequel, sur un tas : Le rêve de l’escalier de Dino Buzzati. De sombres nouvelles, pour la plupart, dont celle qui raconte ce rêve que je faisais, à cette époque, de manière obsessionnelle. L’escalier qu’on monte et qui se dérobe, les marches qui lâchent ou qui s’espacent affreusement, le mur qui devient paroi de montagne bordé de précipice, et la terreur froide, le vertige à la fois physique et méta, enfin tout ça, et je lisais, et je me sentais reprendre goût à la vie, un conteur avait fait de ma mélancolie une série d’histoires étranges, le chaos qu’il y avait en moi reprenait sens et beauté, j’avais vécu ces temps-là des choses parfois plus incroyables que celle je lisais là-dedans, mais cela n’avait pas la moindre importance : tout à coup je revivais grâce à ce petit bouquin de rien du tout.

Mon ami Dimitri a été sauvé, lui, au tréfonds de la désespérance de l’exilé, à son arrivée en Suisse, en trouvant, dans une vitrine de librairie, à Neuchâtel, La nuit de Gethsémani de Léon Chestov, qui devint pour moi, bien des années après, l’un de mes philosophes préférés, et le reste à jamais. Et chacun, je l’imagine, doit avoir en secret un nom cristallisant sa reconnaissance. Raconte encore Marco Polo. Ancora una storia Messer Calvino…

Quant aux lignes de ton ami de Ramallah, elles m’ont fait venir les larmes aux yeux : « Il n'y a qu'un lieu sûr lorsque les balles fusent : le couloir où se trouve la bibliothèque, entre ma chambre et le salon. Ici je peux m'abriter et lire García Lorca malgré l'inconfort… »

Cela m’a rappelé mes veilles de garde, où je ne risquais pour ma part que de me tirer dans le pied en oubliant, une fois de plus, d’assurer mon flingue. Mais il faisait froid, c’était en haute montagne et je devais surveiller la frontière où ne manquerait de surgir bientôt le Rouge et son couteau entre les dents. Mais j’avais Tchékhov avec moi. Ma tenue d’assaut étant pourvue de nombreuses poches, plusieurs d’entre elles contenaient la suite des récits d’Anton Pavlovitch, dont j’enchaînais la lecture. Nukl besoin de lutter contre le sommeil quand on lit L’Envie de dormir, sombre merveille… J’en conserve un souvenir aussi précis et reconnaissant que de découvrir, à dix-sept ans, la musique incomparable des vers de Lorca...

Mahmoud Abou Hashhash. Ramallah mon amour. Editions Galaade.

Nancy Huston. L’Espèce fabulatrice. Actes Sud 2008, 197p. -

Le désarroi des orphelins de Mai 68

Dans son deuxième roman, Chromosome 68, Nicolas Verdan évoque les illusions perdues des pères au regard de leurs enfants.

«Les jeunes, c’étaient eux. Nous, c’est la génération Goldorak, rien dans la tête. Nous sommes les enfants perdus de mai », constate amèrement Bruno, protagoniste masculin de Chromosome 68, deuxième roman de Nicolas Verdan, après la belle entrée en littérature que marqua, en 2005, Le rendez-vous de Thessalonique (Prix Bibliomedia Suisse 2006).

Après cette première quête d’identité d’un trentenaire, c’est la même génération (la sienne, puisqu’il est né en 1971) que Nicolas Verdan confronte à celle des soixante-huitards, par le truchement d’une jeune Laura, fille de terroriste italien, et d’un ami de passage, l’altermondialiste français Bruno qu’elle a soigné à Gênes (elle est urgentiste) dans la pagaille du G8.

Tous deux ont un point commun, l’absence du père. Celui de Laura a abandonné femme et fille en 1979 avant de rallier les Brigades rouges. Sans avoir lui-même du sang sur les mains, il a participé à l’action violente et sa fille ne l’aura jamais revu qu’en cage, à la télévision. De son côté, Bruno n’a jamais connu son père, ignorant par ailleurs que sa mère, du genre idéaliste spiritualisante, couchotait avec un peu tout le monde avant de se retrouver enceinte. De cette absence, Bruno souffre plus que Laura, exprimant cependant sa révolte à l’image de celle des héros de mai 68, devenus Papys gâteux: « Bientôt quarante ans qu’ils sont aux commandes et ils ont encore le culot de se prétendre critiques envers le pouvoir… »

Alors que Laura, qui l’a rejoint à Paris, se met en quête d’éventuels camarades de son père (l’un d’eux pourrait être Toni Negri), Bruno, qui se dit « média-activiste », fomente la prise d’otage d’un patron de presse (on pense à Serge July) passé, selon l’expression fameuse de Guy Hocquenghem, «du col Mao au Rotary », auquel il fera confesser sa trahison. Or, sachant que ce « procès » va se dérouler pile le 11 septembre, le lecteur pourrait se dire que ça fait beaucoup dans le genre « téléphoné « , et de fait, c’est là que le roman de Nicolas Verdan pèche un peu, plus qu’avec son son premier livre, dans le genre téléfilm trop joliment scénarisé.

En dépit de ces limites et d’un premier dénouement peu crédible (la scène de la prise d’otage et de l’attentat du WTC sont par trop elliptiques), suivi d’une conclusion épistolaire plus convaincante, sous la plume d’une brigadiste pas vraiment repentie, Chromosome 68 est un vrai roman à multiples points de vue, où s’exprime clairement la révolte d’une génération aussi sacrifiée que dorlotée, vouée à de mornes fêtes, en panne de désirs et d’idéaux.

« Ce type s’empare d’images toutes faites pour meubler son propre vide existentiel », se dit l’otage de Bruno, et c’est alors la réussite de Chromosome 68 que de transporter le lecteur par delà les clichés, du côté des nuances de la vie, loin des jugements stériles entre classes ou générations, et l’on espère que, demain, Bruno se lâchera la moindre et baisera comme au bon jeune temps, rejoignant une Laura qui a mieux compris, elle, que la vie de chacun ne se réduit pas à la loterie d’un millésime…

Nicolas Verdan. Chromosome 68. Campiche, 147p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 22 avril 2008.

-

Au bord de la nuit

... J'ai rêvé cette cette nuit que la jeune fille blanche dormait sur un quai, par terre, et que, désirant lui montrer le lever du soleil au bord du lac, je la prenais dans mes bras à l’arrivée du train et y montais, tandis qu’une voix off à l’accent autrichien commentait : la prétendue jeune fille blanche endormie est le sujet lui-même rêvant, et le lac est la mère, et le lever du soleil est l’éveil du père, ça ne fait pas un pli… et lorsque, le train arrivant, je pris la jeune fille blanche dans mes bras pour y monter, la voix continuait : le train est la préfiguration de la menace paternelle, il figure à l'évidence le membre érigé dont le sujet est privé par l'acte de porter son double narcissique… puis la jeune nfille blanche s’éveillant tandis que le disque blanc apparaissait au Levant, la voix commentait encore en allemand pesant tandis que je murmurai : j’ai rêvé que tu étais endormie sur le quai, j’avais envie de voir se lever le soleil avec toi, je t’ai prise dans mes bras, tu ne t’es pas réveillée, je suis monté dans le train, les gens étaient baba, au bord du lac il y avait un silence doux et tu t’es réveillée pile au moment où les premiers rayons effleuraient la crête enneigée des Monts de la nuit, et chaque mot que je te disais te faisait sourire…

Image: Philip Seelen.

-

Une passion partagée

Rencontre virtuelle de Fabien Clairefond et Alexandre Rosa

A La Désirade, ce 29 avril. – Je ne sais de plus tonifiant événement qu’une rencontre, j’entends : la vraie rencontre prodigue de passions partagées, comme je la vis tous les jours avec Pascal Janovjak, que je n’ai jamais rencontré que par nos lettres ; et je me le répétais hier matin en découvrant les dessins et les peintures de Fabien Clairefond, grâce auquel j’ai découvert hier soir les dessins et les peintures d’Alexandre Rosa, son ami si j’ai bien compris. Je suis réellement fou de peinture, ou plus exactement disons que je l’ai dans la peau depuis l’âge de quatorze ans, d’abord par les murs d’Utrillo et les blancs de Cézanne, puis à travers Soutine et Bonnard, jusqu’à De Staël et Bacon. Mais il est bien rare que cette passion se nourrisse d’œuvres d’aujourd’hui, à part Lucian Freud et quelques autres dont Fabienne Verdier, ou plus encore Joseph Czapski et Thierry Vernet, qui furent des amis. Or plus on va et moins je ne trouve à vibrer dans le fatras de ce qu’on appelle l’art contemporain, qui me semble pour majorité du recyclage ou de la décoration, tout une agitation conceptuelle et toute une gesticulation multimondaine ou multimondiale. Mais le silence de la peinture ? La vitesse de la peinture ? Le sexe plein d’âme de la peinture ? La pensée et le bond mystérieux de la peinture ? Eh bien je les ai retrouvés hier matin, en filigrane, chez Fabien Clairefond qu’il m’a semblé reconnaître ou connaître depuis longtemps, dans le temps hors du temps de Dürer et de Corot, ou de Delacroix et de Cézanne, et hier soir chez Alexandre Rosa dont la peinture, couleurs et compositions, puissance organique et lyrisme flamboyant, m’a immédiatement saisi. Le plus étonnant étant finalement que je ne connais l’un et l’autre, depuis hier, que par l’Internet, véhicule de toutes les abjections et de rares moment de grâce, comme celui de rencontrer virtuellement deux jeunes artistes selon mon goût…

Pour plus d'infos sur Fabien Clairefond et Alexandre Rosa: http://dessins-peintures-fabien.over-blog.net/

http://alexandre-rosa-dessins-peintures.over-blog.com/

Peintures d'Alexandre Rosa: Alentours de Reims, huile sur toile, 33x46, 2007; Au Parc, huile sur bois, 50-60cm, 2007; Immeubles vers le canal Saint-Martin. Huile sur carton, 2003

-

Au bonheur du jour

Le regard de Fabien Clairefond

A La Désirade, ce lundi 28 avril. – Il y avait ce matin, sur les montagnes et le lac, une lumière rare, nimbée d’une sorte de dorure bleutée et comme ombrée de l’intérieur par une fusion de bruns roux et de verts mauves, que j’ai eu la stupéfaction de retrouver, quelques instants plus tard, en découvrant les aquarelles et les peintures du jeune peintre Fabien Clairefond, lequel m’avait hier gratifié de quelques compliments pour mes propres paysages. Une révérence pour l’autre alors ? Bien plus que cela : le sentiment très rare, mais immédiat, comme à fleur de peau (on sait que l’âme est à fleur de peau), de reconnaître quelqu’un, comme je l'ai vécu le plus intensément deux fois, la première en découvrant la peinture de Joseph Czapski, laquelle me lava pour ainsi dire le regard, puis en suivant l’évolution de Thierry Vernet, des années durant.

Une troisième fois, de manière plus sporadique, j’éprouvai cette proximité en voyant mon ami F. laver ses aquarelles, comme cette année-là dans les cafés de Vienne, dont l’aquarelle de Fabien Clairefond intitulé La tablée de café me rappelle immédiatement la lumière et la structure.

Dans la foulée, je retrouve immédiatement, dans l’évocation par Fabien des toits de Belleville au crépuscule, les toits de Bellevile au crépuscule de mon ami Thierry ou, dans les esquisses de Fabien, scènes de bistrots, personnages ou paysages, les esquisses de paysages, de personnages ou de scènes de bistrots de notre ami Czapski.

Il n’est pas de plus grand bonheur, pour qui aime écrire ou peindre, que de découvrir une nouvelle écriture ou un nouvel art. C’est mon bonheur de ce matin.Pour découvrir les travaux de Fabien Clairefond: http://dessins-peintures-fabien.over-blog.net/

Images: Fabien Clairefond: 1) Auriol, rochers le matin, crayon et aquarelle, 15-15cm; 2) Tablée au café, aquarelle, 13x18cm. Fin de journée à Bellevillle, huile, 2006.

Thierry Vernet: Crépuscule à Belleville. Huile sur toile.

-

Jack London supervivant

Souvent relégué dans le rayon jeunesse, le grand romancier revit dans une exposition, une biographie et un inédit.

Un formidable souffle de vie traverse l’œuvre de Jack London de part en part, et cela dès les premières notes jetées par le turbulent jeune homme décidé à rallier en 1894 (il avait 18 ans) l’épique «armée industrielle» de l’autoproclamé général Kelly drainant, à travers les Etats-Unis, direction Washington où elle débarquerait pour le 1er mai, tout ce que le pays comptait de chômeurs et de sans-abri en cette période de première grande crise économique préfigurant celle de 1929. Sans le sou, contraint de « brûler le dur», à savoir voyager sans billet dans le langage des vagabonds, celui qui était devenu le « prince des pilleurs d’huîtres » à bord du Razzle-Dazzle, son premier bateau acquis à 15 ans, allait vivre six mois durant, une première aventure dont il a consigné les péripéties des sept premières semaines, et qui s’achèvera en prison pour vagabondage. Les familiers de son œuvre se rappellent, sans doute, qu’il fera le meilleur usage de cette cuisante expérience dans son dernier grand roman, le plus important avec Martin Eden : intitulé Le vagabond des étoiles et rédigé entre la fin de mars 1913 et 1914, deux ans avant sa mort.

A propos de ce premier périple, éclairé par un inédit retrouvé aux Etats-Unis par Jennifer Lesieur, qui signe en même temps la première biographie de Jack London en français, celle-là précise:«Six mois sur la route vont révéler Jack London à lui-même, aiguiser son œil et sa pensée. Il en sortira socialiste, humaniste et conteur hors pair, trois composantes fondamentales de sa vie et de son œuvre d’écrivain. De fait, malgré le caractère lapidaire des observations figurant dans ce carnet, la fulgurance de la notation, l’acuité du regard, la chaleur du ton et cette façon de faire immédiatement du roman avec sa vie révèlent, au fil de pages tordante évoquant le cinéma burlesque des mêmes années – notamment avec la course- poursuite sur le train en marche des clandestins et des employés les jetant au fossé… - un talent déjà repéré par les lecteurs du San Francisco Call où avait paru, en 1893, une nouvelle intitulée Un Typhon au large des côtes du Japon, gratifiée d’un premier prix.

Si la découverte de cet épatant Carnet du trimard, bijou d’édition reliée donnant le texte en version bilingue joliment superposée, vaut déjà la plus chaude recommandation, la parution récente du Jack London de Jennifer Lesieur fait figure d’événement, tant cette biographie équilibre une réhabilitation nécessaire (Jack London est souvent taxé d’auteur mineur aux Etats-Unis), une mise au point honnête (sur les faiblesses réelles de l’œuvre et le pesant racisme de certains ouvrages), et un nouvel éclairage sur le caractère visionnaire, parfois aussi prophétique de l’écrivain qui déclarait dans l’un de ses derniers entretiens : "Vous pouvez vous demander pourquoi je suis pessimiste; je me le demande souvent moi-même. Je possède la chose la plus précieuse au monde: l'amour d'une femme; j'ai de beaux enfants, j'ai beaucoup d'argent, j'ai du succès comme écrivain… Je vois les choses sans passion, scientifiquement, et tout m'apparaît le plus souvent sans espoir(…) »

Ainsi qu’elle le rappelle dans sa préface, Jennifer Lesieur a déniché l’inédit du trimard grâce à l’entremise de Francis Lacassin, auquel elle rend le plus bel hommage dans sa biographie. De fait ce grand critique-éditeur, passionné de Simenon (lui-même fou de London), a joué un rôle crucial, notamment par la première édition complète en poche 10/18, dans la redécouverte d’un grand écrivain méprisé des « littéraires » et souvent relégué dans le rayon «mineur » des auteurs pour la jeunesse. Si les merveilleux romans d’aventure de Jack London n’ont pas à être rabaissés, la dimension réelle de l’écrivain du rêve américain, « l’un des derniers auteurs de la frontière et l’un des premiers réalistes modernes », note encore Jennifer Lesieur, reste à réévaluer. Cette nouvelle biographie en est la meilleure incitation.

A lire et à voir

► Œuvres complètes, en poche 10/18, dans la collection Bouquins, en cours chez Phébus.

►Jack London. Carnet du trimard. Tallandier, 111p.

►Jack London. Carnet du trimard. Tallandier, 111p.

►Biographie nouvelle : Jack London, par Jennifer Lesieur. Tallandier, 413p.

►Biographie nouvelle : Jack London, par Jennifer Lesieur. Tallandier, 413p.

►Francis Lacassin. Jack London ou l’écriture vécue. Bourgois, 1994

►L'exposition du Salon du Livre de Genève propose sur 100m2 de nombreux documents et photographies. Montée par Michel Sandoz et parrainée par Francis Lacassin, elle circulera cette année dans les bibliothèques municipales de Genève.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 29 avril 2008.

-

Le secret

...La boîte de Pandore du ressentiment ne s’ouvrira pas si je regarde ce qui est et ceux qui sont en leur donnant, comme le romancier, à tous, raison, mais ces objets me fouaillent les tripes, la brillance et la puanteur, la presse et le vin lourd, tout le passé non écrit, tout le récit secret qui dirait que je suis devenu tel ou tel dont quiconque ne peut entrevoir quoi que ce soit de la royauté ou de la vilenie sans le connaître par son prénom et l’appeler du ciel tandis que ses mains prient derrière la grille…

Image : Philip Seelen -

L'oubli

… Toutes les nuits c’était reparti par les allées filiformes, dans la résille des soies d’arbres et d’étoiles, pieds nus et démenotté, direction pas de direction, quand le Héros tout sommeil s’avance nu devant les costauds qui font la tortue - car cette nudité de l’enfant somnambule sous son pyjama de pilou est invincible et leur permet peinard avant l’aube en bataille de resonger à la Femme laissée là-bas pantelante de baisers – et le môme cerné d’abîmes relevait encore d’autres défis que le douanier Marbeuf a complètement oublié avec le temps, un divorce et la vie de six chiens…

Image : Philip Seelen -

La trace

… Nous qui étions supposés devenir comme des dieux avons laissé notre trace sur les sphères visibles et invisibles à l’œil à facettes de notre crâne de reptile debout, cher Yorick, mais une nostalgie terrible nous fait chercher encore partout et ailleurs le souvenir à venir d’une source dans les feuilles, je suis ce matin dans la main du Dieu clément à écouter les dernières infos sur radio DDT, je prie le Dieu terrible de me délivrer de la tentation de tuer mon frère ennemi, mon chant dérisoire sera tout ce qu’en sauront nos enfants…

Image: Philip Seelen -

Liaisons

…Les vertèbres de l’ADN font swinguer les lettres de mon prénom dans les herbes du bord du Danube du haut été de 1961 (nous fumions des Chesterfield avec mon ami allemand et je lisais à plat ventre Hemingway, qui se flinguait au même instant) ou sur le zinc griffé de malédictions des bars du nord où tu me dis par mail que tu te défonces à la vodka au miel, elles donnent leur tendre arrondi aux lettres du prénom de celle que j’aime dans les lettres d’amour qu’elle m’écrit trop rarement depuis l’avènement du SMS, elles se ramifient dans les lettres des prénoms de nos enfants, elles sont comme une fumée d’os issue du corps de ce poète de verre que j’aime comme un frère ou un fils jamais rencontré dont les lettres du poème disent qu’il « regarde sans voir la trace laissée par un avion, une suite de vertèbres détachées par le vent »…Image : Philip Seelen

Citation : Philippe Rahmy, Demeure le corps. Cheyne 2007. -

Coboye

Alors le jour se refit sur le monde, comme à l’instant présent de le voir émerger des limbes, ce fut la première de mes secondes naissances et tout ses dessina mieux sur la toile du temps, les choses et les gens.

De nouveau c’est d’une coulée que cela me revient : cela sent bon les couleurs à l’huile et la térébenthine, les quatre coins du quartier et parfois un croquis dans le vieux bois ou le vieux grès du vieux quartier ou dans les roseaux lacustres, cela chante et cela bande.

Cette idée que cela doit chanter et bander m’était venue vers treize ans de Coboye, le vieil original du quartier que le père Taillefer décriait et qui se foutait orbitalement du qu’en dira-t-on, plantant son chevalet où ça lui chantait et chantonnant en effet à journée faite, trônant sur son pliant et lavant ses aquarelles à grandes lampées de couleurs, m’adressant un clin d’œil lorsque je stationnais à distance prudente puis, ayant achevé sa peinturlure, selon son expression, dépliait sa haute carcasse de vieil échassier à longs tifs blancs et me proposait un bock dans son atelier où il m’apprenait de nouvelles règles et d’ultimes règlements.

Cette idée que cela doit chanter et bander m’était venue vers treize ans de Coboye, le vieil original du quartier que le père Taillefer décriait et qui se foutait orbitalement du qu’en dira-t-on, plantant son chevalet où ça lui chantait et chantonnant en effet à journée faite, trônant sur son pliant et lavant ses aquarelles à grandes lampées de couleurs, m’adressant un clin d’œil lorsque je stationnais à distance prudente puis, ayant achevé sa peinturlure, selon son expression, dépliait sa haute carcasse de vieil échassier à longs tifs blancs et me proposait un bock dans son atelier où il m’apprenait de nouvelles règles et d’ultimes règlements.

Si tu vois, compagnon, le ciel vert, tu le peins vert, c’est la première règle et le premier règlement. Si ce vert ne te crève pas les yeux tu les fermes et tu le humes pour mieux l’exhumer. Si les yeux fermés tu ne vois toujours pas ce vert tu les gardes fermés et tu palpes le ciel et si le vert du ciel ne se laisse pas capter tu ouvres toutes tes écoutilles et si le vert n’y est toujours pas c’est que le vert de ce ciel est plutôt un or bleuté comme le bon Corot désespérait de le couler sur sa toile, et alors là tu rouvres les yeux et pensant dur comme fer à Corot tu peins sans penser et laisses alors le pinceau pincer le ciel comme il est, de ce vert Corot qui fleure la pervenche et l’absinthe.

Le tribunal des voisins se méfiait de Coboye, certaines méchantes langues insinuaient même de drôles de choses à son propos, mais ce n’étaient là, je le sentais alors et le sais mieux encore aujourd’hui de sûre source, que jalousie de philistins et que mesquinerie de pharmaciens alors qu’une heure avec l’ancien instituteur décavé m’était l’académie la plus précieuse en dépit des sautes d’humeur de mon mentor et de son tenace fumet de vieux salvagnin.

Ce fut lui qui m’apprit aussi, à la volée, à mieux voir les choses, les choses et les gens, à mieux les voir et les dessiner à mon tour. Quoique se rabaissant lui-même en qualifiant sa peinture de vidure d’évier du rapin Gauguin des jours de pluie sur les palmes, j’étais sensible à son irradiant amour des chemins et des lisières aux doux ombrages, des lointains poudreux, des arbres solitaires ou des visages dévisagés en vérité, autant que je prisais les vieux murs lépreux d’Utrillo qu’il m’avait révélés.

Le quartier prenait forme qui serait mon quartier, et la ville qui serait la ville, mon lac et mes azurs, mes continents et mes îles. Il y a des millions et des billions de choses bonnes et belles et de gens bonnes et belles, me disaient l’oncle Stanislas ou le vieux Coboye dans son atelier, et retrouvant mes compères et ces demoiselles aux premiers petits complots de l’âge, je me reprenais à jacter à tort et à travers en commençant de reluquer de concert. -

Ceux qui envient l'Artiste

Celui que toutes montrent du doigt à la cafétéria de l’Hospice / Celle qui n’admet pas que ce Lemercier fasse lire du Rimbaud à sa classe de 5G quand on sait ce qu’on sait de ce personnage / Ceux qui estiment que l’hétérosexualité de Shakespeare porte atteinte aux sensibilités différentes / Celui qui déclare que son Prix Nobel ne justifie pas que Faulkner se soit bituré le jour de l’anniversaire de sa fille / Ceux qui se demandent ce que faisait Raymond Roussel derrière les rideaux de sa tire de luxe / Celui qui prétend que le talent est un prétexte bourgeois d’exclure ceux qui le sont de toute façon nom de Dieu / Celle qui pense que Le mur de Jean-Paul Sartre ne pouvait être écrit que par un pédé non avoué / Ceux qui ont été franchement déçus d’apprendre que Michel Foucault fréquentait les boîtes SM / Celui qui affirme qu’il y a autant de pédales chez les poètes que chez les coiffeurs / Celle qui traque l’homophobie dans les papiers du Figaro / Ceux qui rappellent que le style c’est l’homme et qu’en conséquence d’un homme débauché ne peut filtrer qu’un style vicieux / Celui qui se dit fier d’avoir fracassé le mythe Voltaire, cet esclavagiste, dans la section français moderne de l’université de Pointe-à-Pitre / Celle qui a consacré sa thèse aux dégâts collatéraux de l’alcoolisme de Georges Bernanos / Ceux qui prouveront un jour qu’une secte de pédérastes sadiques est à l’origine de la prolifération du thème de Saint-Sébastien dans la peinture italienne / Celle qui décèle une certaine tendance saphique chez cette Agrippa d’Aubigné que Lemercier fait lire aux lycéennes de Sainte-Clotilde / Ceux qui prétendent que Gabriel Matzneff est protégé par la mafia pédophile des médias et autres ministères / Celui qui traque les dérives du club des poètes chrétiens des cantons de l’Est / Celle qui milite pour qu’on supprime la notion de grand écrivain dans les manuels de l’UE / Ceux qui prônent le rétablissement de l’Index / Celui qui a établi scientifiquement la base compulsive de tout acte créateur et son incidence sur le taux de la criminalité / Celle qui conclut son cours en suggérant que Marie Cardinal vaut tout à fait Proust en termes d’éducation positive / Ceux qui ne tolèrent les poètes que morts et oubliés.

-

Le retour de Hieronymus Bosch

Echo Park de Michael Connelly réédité en poche.

Après le brillantissime épisode judiciaire de La Défense Lincoln, qui avait la particularité de se dérouler en l’absence de l’inspecteur Harry Bosch, protagoniste éminemment attachant des romans de Michael Connelly, c’est au retour en force de cet emmerdeur humaniste qu’on assiste dans ce nouvel opus mené de main de maître et qui recense à peu près tous les thèmes et les motifs obsessionnels de l’auteur, sombres tunnels compris, avec un dénouement qui rappelle celui du fameux L.A. Confidential de James Ellroy, où les méchants sont défaits à la satisfaction benoite du lecteur.

Ce qu’il y a de beau dans l’univers de Michael Connelly, à part la défense des valeurs de justice, de loyauté et de respect humain, c’est la décor de la Cité des Anges la nuit, dans les hauts quartiers de Hollywood sillonnées d’obscurs canyons où se mêlent les appels des humains et les répons des coyotes, sur fond de struggle for life plus ou moins ensauvagé ou doré sur tranche.

On sait quel investigateur rigoureux a été l’auteur de L’Envol des anges, qui revient ici sur les accointances du grand business, de la politique, des gens de médias et des avocats véreux. Plus inattendue: la fraternité liant Bosch et le jeune serial killer dont il croise le parcours sanglant, qui a passé par les mêmes institutions d’assistance publique que lui en son enfance brisée. Là encore la figure de James Ellroy se profile, puisque Bosch a perdu sa mère dans des circonstances comparables à celles qu’évoque Ma part d’ombre.

Par manière de bémol, et sans en rabattre du tout sur la vraie tendresse que m’inspirent Michael Connelly et son Hiéronymus, je préciserai tout de même qu’il y a, entre cette littérature standardisée et celle, par exemple, d’un Cormac Mc Carthy, une différence qui tient autant à la substance brassée, physique et métaphysique, qu’à la radicalité de l’implication de l’auteur et à la densité poétique de son écriture.

L’imbécillité de certaines notions critico-publicitaires actuelles, comme celle qui établit le caractère « culte » d’un livre, quand il ne s’agit pas de sa dimension « cultissime », incite à faire une telle distinction, qui n’empêche pas de recommander chaleureusement la lecture d’Echo Park.

Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p.

Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p. -

Ceux qui ont DuStyle

Celui qui estime une fois pour toutes que le style est une affaire de peau / Celle qui enseigne LeStyle aux petits Rimbaud du quartier Bellevue de la ZUP / Ceux qui considèrent que Jean d’Ormessier et François Nourisson représentent le top Dustyle / Celui qui pense (sans le crier sur les toits) qu’avoir DuStyle n’est rien si l’on n’est pas le style / Celle qui voudrait écrire comme Despentes / Ceux qui ne jurent que par LeStyle néobeatnik / Celle qui sait ce qu’est écrire mal ou bien nécrire / Ceux qui ont dit que le style de Ramuz était traduit de l’allemand / Celui qui prétend que le seul Céline est celui de Guignol’s Band / Celle qui se coiffe style Nothomb / Ceux qui racontent leur vie avec DuStyle / Celui que révolte la conviction majoritaire que le style et LeStyle reviennent au même / Celle qui estime que son labrador a plus de style que LeStyle de François Mitterrand nécrivain / Ceux qui ne s’intéressent qu’à l’inassimilable dans LeStyle / Ceux qui gardent en mémoire la phrase de Marcel Proust, dans Contre Sainte-Beuve (p. 303 ) selon lequel « les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres tous les contresens qu’on fait sont beaux» / Celle qui ne s’intéresse qu’aux bégaiements des vrais styles / Ceux qui trouvent que le mot style ne devrait pas exister / Celui qui professe LeStyle comme une leçon / Celle qui balance à Guillaume Durand qu’elle n’a pas de leçon de LeStyle à recevoir / Ceux qui regrettent qu’il n’y ait point de Tribunal Dustyle, etc.Image: LeStyle style Marc Levy.

-

Le rire jouissif du fasciste

Quand Jonathan Littell, dans Le sec et l'humide, prend le mâle-soldat en flagrant délire...

Avec Les Bienveillantes Jonatham Littell est devenu célèbre, à l’automne 2006, en cumulant les énormes paradoxes. De fait, susciter en quelques semaines l’intérêt d’un énorme public avec un énorme O.V.N.I . littéraire d’une difficulté de lecture non moins considérable (en tout cas sur les 100 premières pages), relevait déjà du phénomène, auquel s’est ajouté une suite d’énormes malentendus.

Des Bienveillantes, on a dit en effet tout et son contraire, souvent sans avoir vraiment lu le livre. Avant et après les prix prestigieux qu’il a décrochés en France (Grand Prix du roman de l’Académie française et Prix Goncourt), Littell a été accusé, notamment, de mal écrire, d’avoir eu recours à un nègre, de s’approprier la mémoire de la Shoah et de la banaliser en mêlant documents avérés et conjectures imaginaires, de la « salir » plus encore en donnant la voix à un SS supérieurement cultivé et pervers, du nom de Max Aue.

Certes très dérangeant, et sûrement pas à classer parmi les chefs- d’œuvre de la littérature, malgré bien des pages dignes d’un grand écrivain, Les Bienveillantes reste un livre extraordinaire à de multiples égards, où les coups de sonde de Littell dans la psychologie des profondeurs, au tréfonds du délire fasciste, est l’un des plus intéressants et des plus hardis.

C’est d’ailleurs dans ce magma psycho-physique que nous replonge Jonathan Littell dans l’essai tout à fait saisissant qu’il vient de publier, retraçant la trajectoire hautement significative du nazi belge Léon Degrelle combattant sur le front russe avec la Légion Wallonie qui finit sa vie (jusqu’en 1994) en Espagne, avec d’autres anciens SS. Ce qui intéresse prioritairementLittell, à la lecture de La campagne de Russie de Léon Degrelle, c’est l’image héroïque que celui-ci donne de lui-même à travers un récit absolument hallucinant par son langage, où la lumière flamboyante du héros nazi, dur et pur dans son armuire de chair saine, est célébrée par opposition aux grenouilles molles de l’ennemi crapahutant dans la boue informe, ces « géants hirsutes, ces Mongols oreillards au crâne melonné » ces « Asiatiques félins aux petite pupilles brillantes, jamais lavés, haillonneux, infatigables », paraissant des « monstres préhistoriques côté de nos jeunes soldats au corps frêle, aux reins levrettés, à la peau fine ». Fantasmes homosexuels que ceux de Degrelle célébrant ses jeunes soldats (souvent enrôlés de force…) « nus comme des Adamites » ? Même pas, relève Littell, tant le corps fasciste, idéalisé, comme est idéalisée la vierge blanche, est essentiellement asexué. Dans la foulée, on rappellera l’essai de Degrelle de récupérer à son compte la « pureté » de Tintin, en affirmant que sa propre culotte de golf aura inspiré Hergé…

« Contre tout ce qui coule, le fasciste doit évidemment ériger tout ce qui bande », écrit Littell en éclairant les mots-fantasmes de Degrelle à la lumière des théories de Klaus Theweleit, lequel dégage la figure du « mâle-soldat », production de l’Etat fasciste, dans ses Männerphantasien (Roter Stern, 1977-1978) que l’auteur des Bienveillantes lut attentivement en cours de rédaction.

En Post scriptum, après la généreuse postface de Theweleit (qui n’avait pas encore lu Les Bienveillantes en 2007), Jonathan Littell précise, en prenant appui sur les sourires de deux combattants (un commandant tchétchène et un caporal américain dans la prison d’Abu Ghraib) que la notion de mâle-soldat, avec son rire de tortionnaire et sa main se palpant la braguette, n’est pas l’apanage du fasciste.

Typologie réductrice ou trop générale au contraire ? On peut en discuter. Au reste, le personnage de Max Aue, dans Les bienveillantes, participe de la boue autant que du phallus guerrier. Enfin, ni Littel ni Theweleit ne s’en tiennent là. Disons qu’ils ouvrent explorent des territoires (le corps, le langage, les sentiments) trop souvent ignorée, ou même décriés par les historiens purs et sûrs…

Jonathan Littell, Le sec et l’humide. Postface de Klaus Theweleit. Gallimard, coll. L’Arbalète, 140p.

Le corps du délit

Le corps du délitDans une des séquences les plus insoutenables du dernier film de la réalisatrice camerounaise Osvalde Lewat, Une affaire de nègres, présenté ces jours à Visions du réel, un superbe militaire en treillis, répondant à son interlocutrice sur un ton de défi bravache, détaille en souriant, l’air de jouir de chaque mot, les exécutions (environ 400 de sa main) qu’il perpétra entre 2000 et 2001 à Douala, sous l’égide di Commandement opérationnel chargé de liquider les « bandits », en réalité tout individu en butte à une dénonciation de la part de n’importe qui, un millier en tout, sans jugement aucun.

« Fasciste » que ce mâle-soldat typique ? Nullement au sens où on l’entend idéologiquement, mais conforme assurément aux observations de Klaus Theweleit sur la « transgression autorisée vers le crime » que permet l’Etat « fasciste » au sens le plus large, du Salvador au Cambodge, entre autres. « Rigoberta Menchù décrit comment les tueurs des escadrons de la mort jouissent du dénouement de leur spectacle meurtrier », précise-t-il encore Theweleit, avant de rappeler combien, entre autres nettoyeurs « secs », un Eichmann jouissait d’accomplir, « avec le moins d’accrocs possibles », son travail de nettoyeur du corps social allemand, de même que le corps du mâle soldat se nettoie du «grouillement de la réalité, féminité vorace ou prolétariat fangeux »...

Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 22 avril 2008.

-

La passion du réel

Jean Perret sous l’objectif au jour d’ouverture du Festival international de cinéma documentaire, Visions du réel , du 17 au 23 avril, à Nyon (Suisse)

Quel lien peut-il bien y avoir entre la passion physique qu’un adolescent voue soudain à la danse, la sensation proche de l’extase qu’un athlète de haut niveau ressent à la pointe de sa performance, et le fait de transposer le réel en images plus-que-réelles ? Simplement celui-ci : l’expérience personnelle, à la fois très physique et très sensible, de Jean Perret. Derrière la façade de sa fonction, le directeur du festival Visions du réel, dont l’entregent naturel ne va pas sans réserve, dévoile une nature passionnée au fur et à mesure qu’il se raconte.

Or c’est de la passion pour la danse de son fils cadet, au don prometteur, qu’il parle d’abord avec émotion, Lou (14 ans) venant de subir un grave accident de ski que son handicap momentané frappe de frénétique impatience de rebondir. « Je connais ça ! Dix ans durant, comme sportif d’élite, j’ai vécu cette griserie qu’on éprouve en se poussant « à bout de souffle », c’est le cas de dire, pour atteindre un état de plénitude qui se traduit tout à coup par le geste pur. La beauté du geste : on se rappelle Zidane répétant le mouvement d’un tir parfait. Et c’est ça que je cherche aussi dans ce qu’on pourrait dire le mystère du filmage : c’est la beauté de ces épiphanies que le cinéaste tire du réel».

« Le cinéma montre sur grand écran les moindres soubresauts de l’âme », remarque encore Jean Perret qui se rappelle le premier « geste » initiatique de ses parents, eux-mêmes passionnés, qui le laissèrent, un soir de son adolescence, veiller tard, seul devant la télé, pour découvrir La passion de Jean d’Arc, le chef-d’œuvre de Dreyer. « Je suis très sensible à la notion d’initiation, et je me souviendrai toujours de cette façon de me signifier que j’étais prêt, alors, à recevoir ce cadeau… »

De la même façon, le passeur qu’il est devenu aime rendre hommage à ses profs du collège Rousseau, à Genève : Luce Annen, notamment, enseignante en sciences humaines, pour sa façon de communiquer son « inquiétude devant le monde », ou Jean Erard, jetant des ponts entre littérature et cinéma, qui lui révéla les subtilités du « montage » de Madame Bovary.

Le nom de Rousseau sonne d’ailleurs clair dans l’adolescence révoltée de Jean Perret, fiché lors des manifs contre la guerre au Vietnam mais jamais lié à aucun groupuscule ou parti. Guère idéologue, il n’aime pas moins fédérer et animer des groupes contestataires. Au collège, c’est le boycott de la bibliothèque où Sade reste interdit, ou les activités de ce groupe de discussion sur l’objection de conscience dont il portera l’idéal à son terme conséquent : refusant de servir à 18 ans pour motifs éthique, il « prend » en effet 7 mois et découvre, à Bellechasse, le « temps de la prison ».

Dès son adolescence, cependant, Jean Perret a aussi vécu le temps de la lecture et le temps du cinéma, dont chacun, selon lui, a une qualité particulière de silence. « La découverte et le partage de la passion du cinéma, je les ai vécus avec frénésie. Plutôt bon élève, donc laissé très libre, je filais en Solex à Thonon (un trajet= un plein…) où il y avait un ciné-club très pointu, entre mes séances genevoises. Et je ne me contentais pas de bouffer de la pellicule : très vite, j’ai pris des notes et commencé de rédiger des articles dans Travelling, la revue de la Cinémathèque. Avec l’Association Court-Circuit que nous avons lancée à Saint-Gervais, nous avons commencé de montrer les films qui nous passionnaient, comme Winter Soldier, premier témoignage sur la guerre du Vietnam qui avait double valeur de documentaire et de film d’auteur.

Autant dire que le « cinéma du réel » que défend Jean Perret était déjà là, dans cette optique excluant la rupture avec les films des grands stylistes de sa préférence, tels Ozu, Truffaut, Bergman ou Bresson, entre autres. « Si je compare La Honte de Bergman, qui est une fiction totale en apparence, et Import/Export, le dernier film d’Ulrich Seidl saturé de la plus terrible réalité contemporaine, je ne vois aucune différence quant au « geste » du filmage. On est, dans un cas comme dans l’autre, confronté à la même passion de révéler… »

Jean Perret en dates

29 juin 1952

Naît à Neuilly-sur-Seine. Père dans les affaires, qui emmène ensuite sa famille à Zurich, puis à Genève. Mère française. Double-national.

Vers 1950

A Rüschlikon où la famille séjourne, découvre la violence dans le préau. Sus au « Welsche »…

1968-1978

Pratique l’athlétisme de haut niveau, jusqu’en compétition nationale.

1978

Mémoire de licence sur le cinéma documentaire suisse des années 30.

1985-2000

Journaliste et producteur à la RSR, responsable du domaine cinéma.

1988

Naissance d’Andrea. «Très heureux d’être papa. La notion de filiation m’importe énormément ». Naissance de Lou en 1994.

1995

Nommé directeur du Festival international du film documentaire de Nyon, Visions du réel.

Une édition plus politiséeJean Perret a choisi Durakovo pour lancer ce soir les 14es Visions du réel de Nyon. Cette satire grinçante de la Russie de Poutine s'intéresse à un village fonctionnant sur un modèle quasi féodal hérité de l'époque des tsars.

Curieusement, le directeur du festival en a fait son film d'ouverture alors que la chaîne Arte l'a récemment diffusé. Jean Perret s'explique:

«La réalisatrice a gagné le Grand prix des Visions du réel en 2005 avec un film précédent. J'aime que le festival puisse accompagner le travail des cinéastes que nous avons reçu. Durakovo est un bon film d'ouverture, c'est du vrai cinéma et un film spectaculaire sur la Russie d'aujourd'hui. En outre, nous montrons la version longue».

Durant 90 minutes, la réalisatrice Nino Kirtadze montre des Russes nostalgiques d'un pouvoir fort et religieux. Elle braque sa caméra sur un chrétien orthodoxe âgé d'une cinquantaine d'années: Mikhaïl Morozov. Cet homme d'affaires fortuné règne sur le village de Durakovo ("village de fous» en russe).

Il y a mis en place un modèle de «démocratie dirigée», quasi féodal et placé sous l'autorité de Dieu. Dans le village débarquent ceux qui souhaitent rompre avec l'alcool ou la drogue. La discipline de fer qui y règne incite certains parents à y envoyer de jeunes indolents ou récalcitrants.

Durant une semaine, le festival va montrer 160 documentaires de 36 pays. Ils traitent par exemple de torture en Irak, d'assassinats en Argentine ou de flux migratoires. Ils racontent des histoires de famille ou abordent des questions existentielles. Cette édition se révèle plus politique que les précédentes, observe Jean Perret.

Une trentaine de productions suisses ont été retenues, dont deux dans la compétition internationale qui réunit 22 longs ou moyens métrages. «Cher Monsieur, cher papa» du Neuchâtelois François Kohler sera montré vendredi en début de soirée. Ce film s'intéresse à cinq jeunes adultes en mal de paternité.

La manifestation se tient jusqu'au 23 avril. Outre diverses tables rondes, les organisateurs prévoient deux ateliers animés respectivement par les cinéastes Jean-Louis Comolli et Volker Koepp. A l'issue du festival, douze prix seront attribués. Les organisateurs espèrent 25 000 spectateurs.

-

Paul Morand le passeur

Pour qui se rappelle l’aigreur désabusée du Journal inutile (1968-1976) de Paul Morand, fustigeant volontiers la décadence de la culture française, le contraste est saisissant à la lecture de ces Lettres de Paris, d’une ouverture d’esprit et d’une générosité à tout moment transportées par l’enthousiasme.

Il faut dire que, de 1923 à 1929, Paris méritait sa réputation de capitale du goût et de la création à tous égards, et qu’un chroniqueur n’avait qu’à puiser dans cet extraordinaire vivier pour offrir, quatre fois par an, aux lecteurs américains de la revue The Dial, le panorama le plus substantiel. Entré en littérature en 1921 avec les proses magnifiques de Tendres Stocks, Morand était déjà fort estimé des meilleurs esprits (dont un Ezra Pound) et se révèle, dès ses premières lettres, un lecteur-critique d’une acuité sans faille et d’une indépendance d’esprit remarquable. Ami de Proust et de Cocteau, il parle de peinture (Monet, Matisse, Picasso, Braque) avec le même bonheur qu’il détaille ses lectures (Larbaud, Valéry, Bernanos, Radiguet), sans jamais peser. Point non plus de parisianisme exclusif : il est ouvert à Cendrars, à l’Europe, et se montre plus généreux avec l’Amérique que Dreiser avec la France. Rédigées directement en anglais ( !), ces lettres ont été traduites et sont présentées par Bernard Delvaille. Belle redécouverte !

Lettres de Paris, de Paul Morand. Arléa, 246p.

-

Ghérasim Luca in vivo

Figure mythique de la poésie surréaliste, Ghérasim Luca (né en 1913 à Bucarest, il se jeta dans la Seine en 1994, comme son ami Paul Celan) a fasciné plusieurs générations et fut déclaré le « plus grand poète français vivant » par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Personnage des extrêmes, comme le fut un Artaud, il incarnait la passion et le désespoir jusqu’au tréfonds de son verbe à la fois organique, viscéral et éruptif, jouant sans cesse sur l’hésitation et la répétition, comme par tâtonnement à l’aveugle, entre délire apparent et folle obstination à dire, à dégager ce qui veut et ne veut se dire, à exprimer « en deça de ceci/et au-delà de cela/ hors hors de moi »…

Figure mythique de la poésie surréaliste, Ghérasim Luca (né en 1913 à Bucarest, il se jeta dans la Seine en 1994, comme son ami Paul Celan) a fasciné plusieurs générations et fut déclaré le « plus grand poète français vivant » par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Personnage des extrêmes, comme le fut un Artaud, il incarnait la passion et le désespoir jusqu’au tréfonds de son verbe à la fois organique, viscéral et éruptif, jouant sans cesse sur l’hésitation et la répétition, comme par tâtonnement à l’aveugle, entre délire apparent et folle obstination à dire, à dégager ce qui veut et ne veut se dire, à exprimer « en deça de ceci/et au-delà de cela/ hors hors de moi »…Célèbre par ses « performances » autant que par la constellation de ses recueils, Ghérasim Luca est à entendre autant qu’à lire, à voir autant qu’à entendre, et c’est l’intérêt majeur de ce nouveau DVD d’une heure reprenant le récital d’Océaniques, daté de 1988 et réalisé par Raoul Sangla.

Document audio-visuel fascinant (que l’éditeur aurait pu compléter cependant par une notice biographique à l’usage des non-initiés), l’objet est du moins rendu plus accessible par l’adjonction, en livret, de tous les textes « vécus », jusqu’à la transe, par le poète.

Ghérasim Luca, Comment s’en sortir sans sortir. DVD. José Corti et Héros-Limite. Dist. Volumen.

-

Le poète, le caïd et le nul

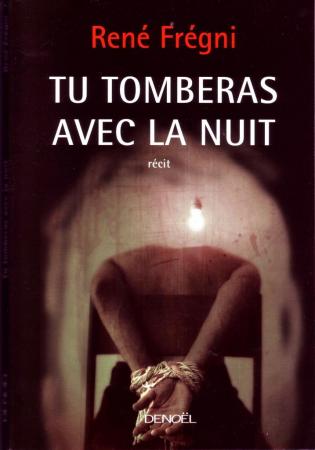

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.

René Frégni est un type bien. Je le pensais avant d’avoir lu son dernier livre, Tu tomberas avec la nuit, car les romans qu’il a semés derrière lui comme de noirs cailloux lumineux, de Tendresse des loups au Voleur d’innocence, ou d’ On ne s’endort jamais seul à Maudit le jour, notamment, sont marqués par la même charge de rage et d’émotion, dans une écriture limpide et lyrique à la fois. Il suffit de lire quelques pages de René Frégni pour sentir qu’il ne se paie pas de mots et que c’est un type bien. Or on le pense d’autant plus en lisant Tu tomberas avec la nuit, récit dans lequel il raconte comment un juge teigneux, persuadé d’avoir levé un gros gibier qui ferait parler de lui, l’a harcelé quatre ans durant sans le regarder jamais dans les yeux.

L’affaire avait fait grand bruit. Livrée en pâture aux médias après une garde à vue plus que musclée, la nouvelle selon laquelle René Frégni, écrivain à Manosque connu pour ses livres et ses ateliers d’écriture dans les prisons, se trouvait compromis dans une affaire de blanchiment d’argent sale en complicité avec un caïd du grand banditisme marseillais, se répandit à la stupeur de son entourage proche et lointain. Des mois et des années durant, d’interrogatoires en perquisitions et d’humiliations en menaces, l’écrivain fut ensuite le souffre-douleurs d’un juge nommé Second, aussi insignifiant d’aspect que retors de comportement, jubilant à l’idée d’avoir débusqué un gros bonnet du crime organisé sous le masque du doux Frégni, auteur de romans noirs connu pour son cœur grand comme ça.

Au début de son récit, René Frégni évoque le moment de soulagement correspondant à sa décision d’aller tuer son juge, et son livre s’achève sur la satisfaction de l’avoir effacé symboliquement avec sa plume, « face à la lumière, au vent et à la mer ». Entre deux se déploie « un vrai roman », comme on dit, qui va bien au-delà du fait divers ou du règlement de comptes.

C’est l’histoire d’un type de bonne foi qui, après la publication de son premier roman, quinze ans avant les faits, est appelé à animer un atelier d’écriture dans une prison pourrie d’Avignon, alors qu’il ne croit pas du tout lui-même à la création collective. Du moins s’aperçoit-il vite que l’écriture peut-être une planche de salut pour les taulards. « Combien de détenus m’ont dit : - J’avais oublié toutes les odeurs, un jour j’ai écrit par hasard le mot figuier, le mot septembre et brusquement tout est remonté : l’herbe mouillée des matins d’automne, la brume qui accompagne une rivière, le bruit de l’eau, celui des chiens de chasse, la saveur extraordinaire d’0une figue encore couverte de rosée… »

C’est en prison, mais à Marseille, que René Frégni a rencontré un certain Max, caïd qui lui vouera une immense reconnaissance pour ce qu’il lui a fait découvrir par la lecture et l’écriture. Mais avant de revenir à Max, il faut parler de la redoutable Karine qui, un jour, sachant qu’il allait régulièrement de Manosque à la prison de Luynes où son petit ami purgeait une peine, le persuada de l’emmener, avec un sale petit genre et une arrogance qui allait très mal tourner. Ladite Karine était, de fait, une vraie terreur, issue d’une famille d’épouvantables frappes qui, après le refus de René Frégni de continuer de la voiturer, se mirent à le persécuter autant que sa petite fille. C’est alors qu’intervient Max, appelé à la rescousse et imposant en deux temps trois mouvements sa protection de supercaïd connu loin à la longue. Et les deux amis de monter bientôt un bistrot ensemble, à la suggestion de Max.

René Frégni a-t-il péché par candeur en acceptant de co-gérer un ce sympathique restau avec le fameux Max ? Sans doute, mais c’est la seule faute qu’il aura finalement commise, comme en ont vite convenu les policiers : dossier vide.

Pas pour le juge Second en revanche, qui se déménera comme un véritable potentat en multipliant les abus de pouvoir, jusqu’à l’Erreur qui permettra à l'avocat de l’écrivain de lui clouer enfin le bec. Du moins le récit de Frégni en dit-il long sur cette question bien française des juges…

Je n’ai pas tout raconté, loin de là, car ce livre est de pâte plus dense, autant qu’il est de belle et saine écriture, révélant décidément un type bien. A lire donc fissa, ou Max vous fait la peau...

René Frégni. Tu tomberas avec la nuit. Denoël, 130p. -

Un irradiant amour

Très belle épure que l’adaptation d’Hiroshima mon amour, de Marguerite Duras, présentée au 2.21 par Giorgio Brasey.

Le murmure intime semble émaner des deux corps des amants debout, enlacés dans un seul drap et s’opposant d’emblée, lui, le Japonais, affirmant «tu n’as rien vu à Hiroshima, rien », et elle « j’ai tout vu, tout ». Ceux qui se rappellent la première image du film d’Alain Resnais ont en mémoire le champignon maléfique de l’explosion dont l’ombre mortelle s’étend en ralenti et sur le fond de laquelle apparaissent deux corps lisses et frais. Or ne restent ici que les corps et les voix : de la femme qui dit comment elle a pleuré sur Hiroshima après s’être efforcée de voir et de savoir par les documents et le musée, sans l’avoir vécu, et lui déniant ce savoir sans avoir été lui-même à Hiroshima, où sa famille est restée. Et les voici qui miment les gestes de l’amour, alors même qu’elle dit que « ça recommencera », tout en invoquant son désir d’une « inconsolable mémoire » mêlée à la vie qui continue.

C’est Duras au plus pur, au plus dense, à l’inextricable nœud d’Eros et de Thanatos, au cœur de la tragédie qui oppose le désir jeune et la fatalité historique, les corps qui veulent jouir et les interdits de la guerre (on se rappelle qu’avant Hiroshima il y eut Nevers sous l’Occupation, et cette même femme qu’on a tondue pour son premier amour avec un Allemand) que Giorgio Brasey revisite avec cette version stylisée d’Hiroshima mon amour, dans une scénographie (David Deppierraz) magnifiquement accordée par son graphisme limpide et ses lumières (Nicolas Mayoraz).

L’innocence scandaleuse de l’amour sur fond de catastrophe est figurée, au début, par la nudité complète des amants, dont les vêtements ne cacheront rien non plus de ce que les mots révèlent de chacun. On est ici dans l’incandescence de la passion, mais l’impossible amour se module avec autant de douceur que d’acuité, au fil des mots que les deux jeunes comédiens (Cathy Sottas et Xavier Fernandez Cavada) habitent avec un mélange de dignité rituelle et de grâce naturelle, par lequel l’amour irradie.

Lausanne. Théâtre 2.21. Salle 1.Jusqu’au 27 avril, ma-ve-sa, à 20h.30, me à 19h, di à 18h. Durée : 1h.30. Loc : 021 311 65 14. -

Ceux qui viennent ensuite