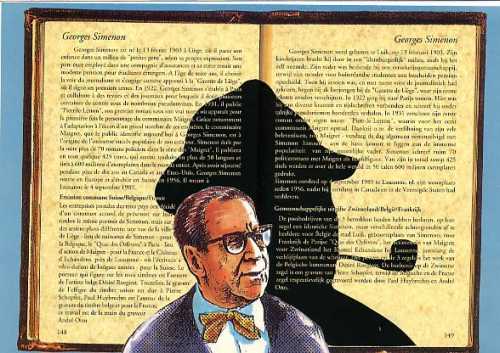

Georges Simenon s'est éteint à Lausanne le 4 septembre 1989. En la capitale vaudoise se donneront des conférences de John Simenon et Pierre Assouline, une exposition, des projections à la Cinémathèque, notamment. Programme complet: www.24heures.ch/Simenon

Bien plus que le seul « père de Maigret», Simenon fut un médium du roman capable d’endosser toutes les destinées.

Cité par l’UNESCO comme l'écrivain contemporain le plus lu au monde au vu du nombre de ses traductions, Georges Simenon fut longtemps snobé par une bonne partie du monde littéraire et académique, particulièrement en France. Les reproches qui lui étaient faits touchaient à sa prolixité et à la présumée platitude de son écriture. Etait-il concevable qu'un auteur produisant une moyenne de cinq à dix romans par année pût être autre chose qu'un marchand de soupe, et le « style Simenon » ne se réduisait-il pas qu'aux clichés d'une trop fameuse atmosphère poisseuse, dans laquelle se traînaient des «antihéros» interchangeables ?

Si ces questions ont nourri la suspicion des gens de lettres, certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: « Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature ». Et William Faulkner de surenchérir: "J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov".

À propos de son écriture, on rappellera que la très stylée Colette fut la première, à la lecture de ses textes, à lui conseiller de « faire moins littéraire », devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins de mots. Le professeur Jacques Dubois, qui a établi l'édition de La Pléiade, ne dit pas autre chose: que l’écriture de Simenon n'a rien qui « brille» mais qu’elle relève d’une « langue-geste » au pouvoir d’évocation sans égal, restituant la sensation physique autant que l'intuition, la perception profonde, instinctive, des moindres « messages » du corps et du cœur humains, attentif à l’extrême aux relations entre individus filtrées par son art du dialogue et du non-dit.

Au demeurant, le succès universel de Simenon n’est dû ni à son seul style ni au seul Maigret. Il est vrai que celui-ci est l’un des plus beaux personnages de la littérature policière, auquel l’auteur a donné quelques traits particulièrement attachants de son propre père. Mais le commissaire n'est qu'un des innombrables personnages de Simenon, dont l’empathie humaine est aussi étendue que sa porosité à toutes les atmosphères et à tous les « gestes » humains.

Simenon voit l’homme au travail, autant que l’individu en rupture de routine et de normalité. Les romans de Simenon sont pleins de personnages qui, d'un jour à l'autre, rompent avec le train-train. Pas par révolte déclarée, sociale ou politique: presque biologiquement, comme une plante se tournant vers le soleil. Et c'est La fuite de Monsieur Monde, c'est la folle échappée de L'homme qui regardait passer les trains, c'est le rêve africain du Coup de lune ou du Blanc à lunettes. Autant d’espoirs et de rêves brisés, que les humains de partout reconnaissent.

Dans Lettre à mon juge — roman clé pour comprendre le romancier, comme Lettre à ma mère et Le livre de Marie-Jo sont des confessions décisives pour comprendre l'homme —, nous touchons au cœur de cette nostalgie d'un ailleurs plus simple et plus vrai qui pousse les individus au bout d'eux-mêmes. Evoquant le suicide de son père, viveur et buveur invétéré, trompant à n'en plus finir une femme admirable et qu'il aime pourtant, le fils criminel de Lettre à mon juge essaie de comprendre le désespéré et déclare sur un ton rappelant Bernanos: « Je ne vous dirai pas que ce sont les meilleurs qui boivent, mais que ce sont ceux, à tout le moins, qui ont entrevu quelque chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre, quelque chose dont le désir leur faisait mal».

A un moment donné, n'importe quel quidam peut ressentir le vide de sa vie et en souffrir. Les plus «purs» quittent alors le monde pour le « désert» du contemplatif, du mystique ou du saint. Chez Simenon : du déviant ou du clochard. Dans l'univers de Simenon, que notre confrère Henri-Charles Tauxe a justement caractérisé, ce sentiment du vide social ou affectif renvoie à une autre sorte de «vide» dont parlent les mystiques de toutes les traditions, qu'il soit « néant capable de Dieu », chez Pascal, ou vide-plein du bouddhisme zen. Cette nostalgie de l'infini luit «comme un brin de paille» dans les ténèbres suavement abjectes, sourdement tragiques et infiniment humaines des romans de Simenon.

Henri-Charles Tauxe, Georges Simenon. De l'humain au vide, Paris, Buchet-Chastel, 1983.

ENTRETIEN Henri-Charles Tauxe, journaliste, écrivain et psychanalyste, a bien connu Simenon, qui lui offrit un scoop mondial…

Le 7 février 1973 paraissait, dans 24 Heures, un entretien exclusif de Georges Simenon avec notre confrère Henri-Charles Tauxe, auquel le grand écrivain annonçait sa décision de cesser d’écrire des romans. En septembre 1972, Simenon avait mis en vente sa maison d’Epalinges. Un mois plus tard, il s’installait au bas de Lausanne avec sa dernière compagne. Avec plus de 200 romans à son actif, sans parler de sa première production alimentaire sous une quinzaine de pseudonymes, Simenon se disait «délivré» après 55 ans passés dans la peau de ses personnages. « C’est une nouvelle vie qui commence » ajoutait-il à la veille de ses 70 ans, non sans déclarer à Tauxe, évoquant le Prix Nobel, qu’il était résolu à le refuser. Et toutes les « dictées », qu’il publia par la suite, confirment ce rêve réalisé de finir sa vie en Monsieur Tout-le-monde.

Le « scoop » du rédacteur de 24 Heures ne relevait pas du hasard. De fait, Simenon et Tauxe avaient noué des liens d’amitié depuis leur première rencontre, suscitée par l’écrivain lui-même, qui dépassaient le cadre journalistique ordinaire. Précisons alors que la connaissance approfondie de notre confrère en matière de psychanalyse, et ses multiples intérêts extra-littéraires, notamment pour la neurobiologie, avaient suscité l’intérêt particulier de l’écrivain. « Venez donc parler, Tauxe »…

« Ce qui m’a toujours frappé chez Simenon, explique aujourd’hui le septuagénaire Henri-Charles Tauxe, c’est sa curiosité inépuisable et son sens de l’humain universel. Il n’en finissait pas de vous questionner. Lorsque je suis devenu psychanalyste, il m’a dit un jour qu’il serait un jour mon client… Cela ne s’est pas fait, mais dès que la confiance s’est établie entre nous, il m’a dit des choses très personnelles en sachant que je n’en ferais pas état. Sur les femmes, par exemple, et sur sa fréquentation assidue d’un cabaret lausannois. « Ah Tauxe, je viens de m’en faire quatre ! ». On sentait qu’il avait besoin d’en parler. Plus tard, avec son ami Fellini, sa réputation de grand baiseur a fait le tour du monde… »

Or comment le psychanalyste explique-t-il cette consommation sexuelle effrénée, que d’aucun réduisent à un taux de testostérone exceptionnel ? «La physiologie est une chose, mais le cas de Simenon est sans doute beaucoup plus compliqué. Comme on le voit notamment dans la révélatrice Lettre à ma mère, Simenon a vécu un Œdipe très difficile. A la carence affective initiale s’est ajoutée, avec les années, le déni répété de cette mère qui l’a humilié, par exemple, en lui rendant tout l’argent qu’il lui avait offert des années durant. Et puis il y a, omniprésent dans ses romans, un fonds d’angoisse qui se libère probablement par cette décharge. On sait en outre les relations conflictuelles de Simenon avec ses épouses. On l’a dit misogyne, mais c’est complètement réducteur. Pour l’homme, je me contenterai de reprendre sa devise : comprendre et ne pas juger. Or son œuvre nous aide énormément à comprendre l’homme… et la femme ! »

Dans un essai sur Simenon d’une pénétrante acuité, intitulé Georges Simenon, de l’humain au vide, Henri-Charles Tauxe a mis en lumière les relations que Simenon entretenait avec ses semblables, la vie sous tous ses aspects et le cosmos, dans l’optique d’une certaine spiritualité agnostique.

«Le retentissement universel de son œuvre n’a rien à voir avec un truc d’auteur à succès, relève encore Tauxe, et tout avec sa fabuleuse capacité de se mettre dans la peau des autres et de traduire leurs angoisses, leur ras-le-bol, leur désir de changer de vie, leur sentiment du vide social ou sidéral. L’angoisse, autant que l’agressivité, sont des phénomènes qui s’enracinent dans l’inconscient, et Simenon l’a saisi en médium. La dernière fois que nous sommes rencontrés, quelques mois avant sa mort, au Château d’Ouchy, nous avons eu une bonne conversation sur la vie comme elle va et ne va pas en ces temps de déshumanisation qui l’effrayaient, mais Simenon ne posait jamais au philosophe. Ses derniers mots me restent : « Ah, Tauxe, merci, nous avons passé un bon moment…»

Le commissaire Maigret, la quarantaine flasque quand il apparaît dans Pietr le Letton, terrien de souche entré dans la police parisienne par la petite porte, pourrait être dit le contraire de l’expert. Commissaire rondouillard, bougon, vagabondant armé de sa seule pipe, coiffé d’un melon puis d’un chapeau mou, buveur mais pas trop, mangeur de saucisson et des plats mitonnés par Madame Maigret, le commissaire n’a rien de commun avec les cracks raisonneurs du roman à énigme (Sherlock Holmes ou Hercule Poirot) ni avec ceux du roman noir américain, de Philip Marlowe à Lemmy Caution. Il dort en chemise de nuit et se découvre devant les dames, il est à la fois vague et formidablement présent. On sait sa parenté avec le père de Simenon, dont celui-ci disait qu’il « aimait tout ». On constate à tout moment sa profonde humanité. Plus que l’énigme, c’est le motif du crime qu’il interroge, le pourquoi du passage à l’acte. Plus que le crime, c’est le criminel qui l’intéresse, Fils d’humaniste taciturne, Jules Maigret sera, comme Simenon, celui qui essaie de comprendre sans juger. Plus que justicier patenté, il est « peseur d’âmes ». Or ce n’est qu’en 1950 que l’écrivain en dira plus à propos de son personnage, au trente-sixième volume de la série, avec Les mémoires de Maigret.

Dans la foulée de Maigret, les auteurs de polars contemporains ont « humanisé » le genre. En France, un Alain Demouzon avec Melchior, son héros « surbanalisé », Didier Daeninckx radicalisant l’approche sociale de Simenon sans le renier, comme le Pepe Carvalho de Montalban, en Espagne, politise ce cousin de Maigret. En Italie, Giorgio Scerbanenco s’inscrit lui aussi dans cette filiation avec son toubib Duca Lamberti, comme cet autre auteur « culte » qu’est devenu Andrea Camilleri, qui se réclame explicitement de Maigret dans la genèse de son Montalbano.

Enfin, le côté anti-expert de Maigret se retrouve chez les romancières anglaises Ruth Rendell ou P.G. James autant que chez divers auteurs nordiques (dont un Henning Mankell), et jusque dans les deux séries télévisées « humanistes » de Columbo et Derrick…

Dix entrées du Labyrinthe

En Pléiade

En Pléiade

Avec ou sans Maigret, la bouleversante Lettre à mon juge, Le Bourgmestre de Furnes et son tableau balzacien d’une déroute, ou encore Les inconnus dans la maison et sa défense de la vraie justice, sont présents dans le premier de ces deux volumes de Romans rassemblant le Simenon « essentiel » en 22 titres. Le second s’ouvre sur La neige était sale, roman « noir » de l’Occupation, et s’achève sur Le chat. Une consécration, chez Gallimard, avec une préface magistrale de Jacques Dubois et l’Album iconographique Simenon.

Côté bio

Un troisième volume de La Pléiade rassemble Pedigree, roman à valeur biographique (jusqu’à seize ans), et la terrible Lettre à ma mère, entre autres romans qui ont des résonances liées à la vie de l’écrivain. Indispensables aussi : le Simenon de Pierre Assouline, biographie de grande envergure qui ne cache rien des positions parfois discutables de l’écrivain, rééditée en Folio. Très utile aussi : L’univers de Simenon, sous la direction de Maurice Piron, aux Presses de la Cité. Pour tout « routard » simenonien…

Pietr-le-Letton

Premier Maigret, entre Paris et Fécamp, riche en rebondissements et coups de théâtre. Le commissaire a déjà sa méthode d’immersion dans le milieu, attendant la « faille » révélatrice de la personnalité du suspect. Jouant sur le thème du double, avec la découverte d’un cadavre sosie du célèbre escroc international attendu à Paris, Maigret fait de l’enquête une affaire personnelle après la mort de son camarade Torrence. Finalement coincé, le faux Pietr confesse son passé au commissaire avant de se suicider sous ses yeux. Poche, 2008.

Le Coup-de-lune

Premier des romans « africains » de Simenon, ce livre fait écho aux remarquables reportages de l’écrivain par sa façon de décrire et de critiquer l’administration coloniale française dans les années 1930. Joseph Timar, fils de fonctionnaire venu tenter sa chance dans le commerce colonial, perd vite ses illusions après le meurtre d’un jeune boy à quoi s’ajoute la faillite de l’entreprise qu’il devait rejoindre. Violent et sensuel à la fois, ce roman de la désillusion coloniale saisit par sa façon de vivre une dérive personnelle de l’intérieur. Poche, 2003.

L’Affaire Saint-Fiacre

Est-il bien fiable, ce Maigret qui ne découvre pas le coupable au terme de son enquête, dont la conclusion sera « donnée » par le héros rentier, Maurice de Saint-Fiacre, en ce lieu très évocateur de son enfance pour le commissaire y revenant trente-cinq ans plus tard. Si l’ « efficacité » conventionnelle n’y est pas, le roman creuse plus profond et a été reconnu, par les spécialistes, comme l’un des sommets de la littérature policière, avec Le petit homme d’Arkhangelsk. Poche 2003 et 1997.

Les gens d’en face

Relevant des « romans de la destinée », donc non-Maigret, que Simenon appelait aussi ses « romans durs », cette évocation de la vie à Batoum, ville du sud de l’Union soviétique, au début des années 30, constitue un tableau impressionnant de la vie quotidienne soumise à l’oppression stalinienne, sans trace pour autant de discours politique. Le protagoniste en est un jeune consul turc du nom d’Adil bey, qui a de la peine à s’adapter à sa vie à Batoum, où « les gens d’en face », un agent de la police secrète et son épouse, exacerbent son malaise. Poche, 2004.

Le Pendu de Saint-Pholien

Un pur Maigret qui se rapproche, par sa substance, des romans-romans de Simenon, et par sa densité existentielle et par ses liens aussi, avec la jeunesse liégeoise de l’écrivain. C’est au terme d’une mission accomplie à Bruxelles que Maigret se lance dans une autre affaire après le suicide d’un inconnu dont il apprend qu’il est originaire de Liège et a participé à une société secrète anarchisante mêlée à un meurtre. Baignant dans une atmosphère lourde et tendue, le roman révèle une fois de plus la sagesse du commissaire.

Les trois crimes de mes amis

Le thème du « passage de la ligne » est essentiel dans l’univers de Simenon, qui fait que certains d’entre nous, d’un jour à l’autre, deviennent criminels. Dans ce récit en première personne qui tient à la fois de la remémoration personnelle et du roman, Simenon évoque trois destinées de meurtriers qui le ramènent dans son quartier d’Outremeuse et, plus précisément, dans le même local bohème proche de l’église de Saint-Pholien. Toute une époque, vécue par le jeune journaliste, revit avec cette évocation liégeoise d’entre-deux-guerres.

Le fond de la bouteille

Il y a de l’atmosphère faulknérienne dans ce roman « américain » d’une âpreté qui n’a d’égale que le sentiment profond de haine-amour liant deux frères, sur fond de dérive alcoolique et d’orages mexicains à la saison des pluies. Lorsque Pat, notable d’un village-frontière de l’Arizona, entre Mexique et States, voit débarquer un soir son frère Donald, condamné pour meurtre, l’alcool exacerbe le ressentiment refoulé dans un conflit qui rappelle le frère « ennemi » de Simenon. Le dénouement a, d’autant plus, valeur d’exorcisme.

Le Petit saint

Simenon disait que ce roman, composé à Epalinges en 1964, était l’un de ses préférés. Il y est question de l’enfance et de la formation de Louis Cuchas, avant-dernier né d’une famille de six enfants dont la mère se partage entre ses amants successifs et sa charrette de marchande des quatre saisons. Grouillant de vie finement observée, dans le quartier parisien des Halles et dans la bohème artistique des années 1920, cette éducation sentimentale d’un artiste gardant son cœur pur quand il devient célèbre diffuse une belle lumière.

Ces articles ont paru ce samedi 29 juin 2009 dans le supplément spécial consacré à Georges Simenon par 24 Heures. Cf: www.24heures.ch/Simenon

Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p.

Michael Connelly. Echo Park. Traduit de l’américain (toujours excellemment) par Robert Pépin. Seuil Policiers, 361p.