Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper et de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre.

Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper et de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre.

Il n’y avait alors qu’une télévision dans le quartier où les plus jeunes, une fois par semaine et moyennant le versement de cinquante centimes, suivaient les épisodes de Lassie chien fidèle, mais déjà les plus grands s’en allaient en stop de par les routes - et jusqu’en Italie parfois...

Carnets de JLK - Page 179

-

Le rêve des Vitelloni

-

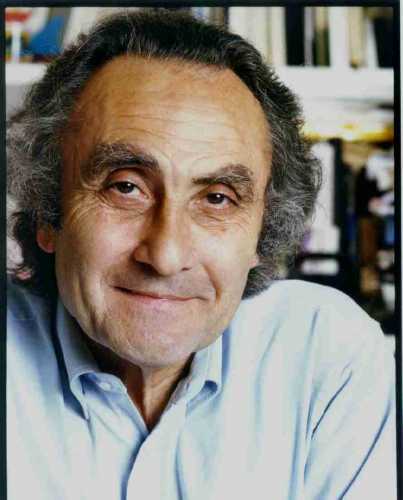

Simenon n’est-il qu’un phénomène ?

Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?

Ces questions n'ont cessé de nourrir, dans le monde littéraire, la suspicion envers l'oeuvre extraordinairement fertile de Georges Simenon, même si certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: "Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature". Et Williamn Faulkner surenchérissait: "J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov".

Beaucoup cependant, en France surtout où l'on continue de séparer la "pure" littérature, destinée à quelques-uns, de celle qui touche le moins lettré des lecteurs, ont classé une fois pour toutes le romancier prolifique dans la catégorie "policière", autant dire de la sous-littérature. D'ailleurs, prétendent les plus doctes, Simenon n'a "pas de style".

Le plus cocasse, à ce propos, est cependant que la très stylée Colette fut la première, à la lecture des textes de Georges Simenon, à lui conseiller de "faire moins littéraire", devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins. Le professeur Jacques Dubois, qui a établi l'édition Pléiade des romans de Simenon, ne dit pas autre chose: que le "style" de Simenon n'a rien certes qui brille comme le style de Proust ou le style de Céline, mais que Simenon n'en est pas moins l'inventeur d'une écriture absolument originale qui passe essentiellement par la sensation et l'intuition, la perception profonde, et souvent subconsciente, des moindres mécanisme du comportement humain, restituées dans une langue limpide mais parfaitement rythmée, avec une poésie qui ne se réduit pas aux clichés de la fameuse "atmosphère Simenon", de trottoirs mouillés en brumes traînantes.

Simenon n'a jamais posé au grand écrivain: il se disait lui-même un artisan, et celui qui a vu, à ses archives de Liège, ses manuscrits et ses tapuscrits, ne peut qu'abonder dans le sens de ce que nous disait un jour la romancière Patricia Highsmith, confondue d'admiration devant l'immensité du travail du romancier.

Pour relativiser le mérite de celui-ci, d'aucuns évoquent souvent un "phénomène", qui ferait de lui une éponge absorbant tout et le recrachant sans y penser. D'une manière plus triviale encore, les clichés du romancier-record, qui plus est riche à millions et couvert de femmes, achèvent de brouiller l'image réelle d'un écrivain qui a beaucoup travaillé, et non du tout en tâcheron mais en observateur inlassable, et de plus en plus fin, du phénomène humain. Car l'évolution de Simenon, du journaliste-aventurier de seize ans qui reflétait l'idéologie très "époque", antisémite et populiste, de la réactionnaire Gazette de Liège, au romancier compassionnel des "romans de l'homme", nous révèle la prise de conscience progressive d'un témoin lucide de la condition humaine. L'auteur de l'admirable Lettre à mon juge s'efforce ainsi de "comprendre et ne pas juger", selon sa devise qui ne l'empêche pas, au demeurant, d'avoir une idée très affirmée de la vraie justice (rappelez-vous le plaidoyer prodigieux des Inconnus dans la maison, tonné au cinéma par Raimu) et de la vraie fraternité, dont son commissaire Maigret, inspiré par son propre père qui "aimait tout", est l'interprète le plus connu.

Cela étant, John Simenon me le disait, ce n'est plus tellement vers Maigret, figure un peu fatiguée de la TV, mais vers les "romans de l'homme", que se dirigent aujourd'hui les nouveaux lecteurs de Georges Simenon. C'est le meilleur sort qu'on pouvait espérer pour la postérité d'une oeuvre à redécouvrir, dont l'auteur lui-même, trop modeste, croyait qu'elle ne survivrait guère, et qui pourrait bien refléter, plus qu'aucune autre, l'humanité perdue de notre époque en quête de quelle fragile espérance... -

L'esprit avant le chocolat

Enlisant les Mange-pas-cher de Thomas Bernhard

Enlisant les Mange-pas-cher de Thomas Bernhard

On se croirait d’abord dans une parodie de Thomas Bernhard, tant les premières pages de ces Mange-pas-cher sont marquées, de répétitions martelées en reprises cycloïdes, par la « manière » si particulière de l’écrivain autrichien, de plus en plus accusée au fil de ses récits, confinant parfois au maniérisme (en tout cas ressent-on cela dans les versions françaises, notre langue analytique ne rendant pas toute la rythmique et l’envoûtante musique de cette prose), comme l’illustre par exemple la première page de ce récit en cascades où il est question d’un personnage qui a « pu revenir, après une longue période, d’une pensée parfaitement sans valeur concernant sa Physionomonie à une pensée utilisable et même en fin de compte incomparablement utile, et donc à la reprise de son écrit, que, dans un état d’incapacité à toute concentration, il avait laissé en plan depuis le temps le plus long déjà, et dont l’aboutissement, disait-il, conditionnait finalement un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait de fait un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait un quatrième écrit sur la physiognomonie reposant sur ces trois écrits qu’il fallait absolument écrire »…

Que le lecteur se rassure pourtant : ce n’est pas un trop « monstre » morceau de Sachertorte qui lui est enfourné là en dépit de cette première apparence, mais le récit de la vie d’un homme qui, au contraire, a toujours fait passer l’esprit avant le chocolat, les valeurs spirituelles avant le confort bourgeois, et qui sacrifie tout à sa mission, sa passion, sa conviction qu’il a une œuvre personnelle à faire, tournant autour de sa fameuse Physiognomonie, projet fou d’une synthèse pour ainsi dire mathématique et non moins philosophique de ce qu’il a observé depuis qu’il est au monde (il ne l’avait pas demandé) et plus précisément dans la Cantine Publique Viennoise, genre de soupe populaire, où il a rencontré les Mange-pas-cher, ces exemplaires rarissimes (il sont quatre) de l’humanité en laquelle il s’est reconnue un jour.

C’est en somme l’histoire de Thomas Bernhard lui-même qui a choisi un jour, jeune homme, comme il le raconte dans les magnifiques chroniques de sa jeunesse, de marcher à contre-sens ; ou bien c’est l’histoire de l’artiste, du poète éternel, de l’inventeur ou du philosophe iconoclaste s’opposant à « la masse ».

En l’occurrence, le récit de Koller, qui s’est toujours voulu un « homme de l’esprit », maladif à proportion de son aspiration, est recueilli par un employé de banque en tout son contraire, mais qui sera aussi le témoin d’élection auquel il racontera son observation décisive des Mange-pas-cher. Au préalable, il va raconter dans quelles circonstances hasardeuses (en réalité : « mathématiquement » prévues), la morsure d’un chien, l’amputation de sa jambe gauche et la somme qu’il a mise de côté après avoir traîné le propriétaire du chien en justice, lui ont permis de rejoindre les Mange-pas-cher et de vivre royalement… comme un pauvre.

Il y a du comique de film muet, du théâtre de l’absurde, et une noire sagesse dans cette fable anti-fable, où Thomas Bernhard passe toutes les « positions » de ses personnages à la moulinette du langage. Ses litanies n’ont rien de gratuit pour autant, mais il faut les « vivre » phrase à phrase, en scrutant l’entre-deux du discours et de ses « scies », pour discerner bientôt d’autres voix et une autre musique sous les mots et débordant de toute part, parlant de pauvres gens qui se débattent, de vous, de nous et de nos chiens… -

Ceux qui ont mal à l'Italie

Celui qui affirme que jamais il n’habitera à côté d’une église à cause des cloches et des mendiants / Celle qui a élu domicile sous une arche de béton de l’autoroute Genova-Livorno taguée d'un virulent Torna Il Duce / Ceux qui font l’amour debout entre les blocs de marbre importés de Chine centrale / Celui qui te propose une dose de coke dans le Parco Ferdinando Mancino (1902-1940) dont tu admirais la fabuleuse plantation de pins parasols couchés par le vent / Celle qui erre entre les boutiques obscures / Ceux qui se rappellent les nuits de l’été 61 au camping de Levanto tandis que Ghigliola Cinquetti chantait Tintarella di luna / Celui à qui son régime interdit de toucher aux raviolis de mer dont tu te régales avec insolence en évoquant le néo-réalisme italien / Celle qui étend sa lessive à six heures du matin en écoutant les dernières nouvelles de la guerre urbaine en Campanie / Ceux qui dans les journaux de Berlusconi qualifient de «jeune centaure de Forza» le scootériste percuté par l’Alfa sûrement volée d’un Black clandestin / Celui qui déclare au bar Blitz qu’on devrait appliquer la Solution finale aux roms / Celle qui collectionne les copies de plâtre des statues de Michel-Ange qu’elle repeint dans le style pop / Ceux qui achètent des parapluies aux jeunes Sénégalais dont les sourires les aident à positiver ce dimanche de merde / Celui qui fredonne Amico fragile sous la pluie fine de Riccomaggiore / Celle qui recueille une vieille chatte qu’elle soigne avec les antibiotiques de sa mère décédée il y a trois ans de ça / Ceux qui prétendent que la Béatrice de Dante était une nymphette à la Nabokov / Celui qui regrette de ne pouvoir s’arrêter au milieu du paysage à la Corot qui se déploie au sud de Parme dans la brume du soir / Celle qui a juré de se faire le DJ de la boîte de Portofino qu’on dirait un personnage de Piero della Francesca / Ceux qui évoquent les miracles de Padre Pio en écoutant Vasco Rossi dans leur 4x4 japonais / Celui qui ne donne à ses malades que des thermomètres bloqués à 40°.5 / Celle qui est persuadée qu’elle n’a plus qu’un poumon de valide / Ceux qui attrapent les oreillons en abusant de leur téléphone portable / Celui qui croit que la méchanceté se transmet par microbe / Celle qui a une tendance récurrente à tomber du côté gauche / Ceux qui se jettent ivres dans les eaux basses du Tibre dont ils se relèvent porteurs de divers germes peut-être mortels, etc. -

La violence par la violence

FILM-CHOC Avec son premier long-métrage de fiction, Fuori dalle corde, le réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi stigmatise, sans aucune concession, un monde cynique et sans règles.

Il aura fallu plus d’une année pour que Fuori dalle corde de Fulvio Bernasconi, présent l’an dernier dans la compétition internationale du Festival de Locarno (où l’interprète principal, Michele Ventucci, décrocha un Léopard de la meilleure interprétation masculine) parvienne à nos écrans, et sans fracas… C’est que ce film radical ne flatte pas. Plus même, le spectateur en mal de délassement (évidemment légitime !) prendra soin de l’éviter. Illustrant une réalité abjecte, Bernasconi a-t-il signé un film abject comme d’aucuns l’ont prétendu ? Tel n’est pas du tout mon sentiment. Loin de se repaître des faits sordides (et tristement avérés) qu’il documente, le réalisateur tessinois (formé au Davi lausannois) laisse filtrer sa révolte dans le regard qu’il porte sur la descente aux enfers de ses protagonistes, et une émotion accablée se dégage finalement de ce film dur et pur, dont le dénouement, dans une piscine de richards helvètes pourris, frise l’insoutenable.

Mike (Michele Ventucci) est un jeune boxeur initialement trahi par son coach, pour des questions d’argent, que la nécessité de survivre pousse à participer à des combats clandestins, à Trieste puis en Croatie. C’est là qu’il rencontre Ramirez (boxeur sauvage drogué et porté sur les extrêmes, que l’acteur chilien Juan Pablo Ovalde incarne avec une intensité frénétique), dont il va devenir l’ami… à mort. Seule présence un rien apaisante quoique ambivalente: celle de la soeur de Mike (Maya Sansa), qui ne pourra cependant l’arracher à la spirale démente. Celle-ci, dans un décor de déglingue « balkanique » post-catastrophe aux images sinistrement belles (la déco est signée Fabrizio Nicora), suit évidemment la course au fric et aux sensations exacerbées de toute une société où la « discipline » de la boxe est sacrifiée, « à côté de chez nous », dans une piscine de luxe aux relents d’abattoir ou d’arène de gladiateurs contemporains.

Seule présence un rien apaisante quoique ambivalente: celle de la soeur de Mike (Maya Sansa), qui ne pourra cependant l’arracher à la spirale démente. Celle-ci, dans un décor de déglingue « balkanique » post-catastrophe aux images sinistrement belles (la déco est signée Fabrizio Nicora), suit évidemment la course au fric et aux sensations exacerbées de toute une société où la « discipline » de la boxe est sacrifiée, « à côté de chez nous », dans une piscine de luxe aux relents d’abattoir ou d’arène de gladiateurs contemporains.

Pour son premier « long », Fulvio Bernasconi rompt complètement, c’est le moins qu’on puisse dire, avec les canons souvent moralisants, et en somme rassurants, du cinéma suisse à contenu politique. Images crépusculaires (à quoi les zones périphériques de Trieste se prêtent), bande-son chauffée au hard rock et au turbo-folk serbe, acteurs engagés à fond : le résultat est un uppercut physique et moral. Même mal reconnu, Fulvio Bernasconi est à prendre au sérieux.

http://www.fuoridallecorde.ch -

Déclinaisons de la peur

La quatrième édition du Festival de Philosophie, déplacée à Genève, s’ouvre largement aux questions actuelles. A suivre du 25 au 28 septembre.

Un grand thème abordé par quelques grandes pointures : tel pourrait être l’argument le plus « vendeur » du 4e Festival de philosophie, qui vaut pourtant mieux qu’un « coup » médiatique : l’ont prouvé ses trois premières éditions dans les murs vénérables de Saint-Maurice. Avec son déplacement à Genève, la manifestation est marquée par le choix d’un thème général plus en phase avec l’inquiétante actualité que nous connaissons et les préoccupations d’un public élargi. De fait, après les thèmes plus académiques de l’identité, de la cité et de la beauté, celui de la peur, ou plus exactement des peurs (peur des dieux et de l’autre, peur de la maladie et de la mort, peur de la guerre et du futur) qui travaillent notre espèce, fera l’objet de conférences et de débats à suivre quatre jours durant.

L’exposé d’ouverture situe d’emblée la barre au meilleur niveau, avec une conférence (jeudi 25, à 18h.30 à l’Aula Franck Martin, après l’ouverture officielle) de l’éminent biologiste et penseur français Henri Atlan, spécialiste des questions touchant à la fois à la science et à l’éthique, sur le thème de La peur des nouvelles technologies. Lui faisant suite, (même lieu, à 20h.) dans un registre moins pointu mais qui touchera probablement une plus large audience, Benoît Groult abordera une question que son œuvre n’a cessé de documenter : Peurs de femmes et peurs des femmes.

A en croire l’acteur et réalisateur Sean Penn, cité par Guy Mettan, fondateur et directeur du Festival, nous vivons dans une « civilisation de la peur » qu’il faut apprendre à domestiquer. Un film saisissant, The Fog of war, réalisé « autour » du témoignage de Robert McNamara, rappellera les grandes peurs du XXe siècle, et tous les aspects de nos peurs seront abordés par des spécialistes : peur dans l’histoire avec Michel Porret, peur de l’islam avec Tariq Ramadan, peur au travers des médias avec Antoine Maurice, notamment, et de grands débats évoqueront « le désastre annoncé » et « la menace nucléaire » avec Michel Rocard, Edgar Morin, Ruth Dreifuss et Jean-Pierre Dupuy, entre autres. Selon la tradition, une quinzaine de personnalités formuleront leur « credo philosophique » au Foyer Franck Martin, l’ensemble de la manifestation (gratuite, mais qu’on peut soutenir en achetant le Passeport philosophique, pour 20 francs) se déroulant dans le périmètre du Collège Calvin.

Genève, du 25 au 28 septembre. Infos : http://www.festivalphilosophie.info Nota Bene: notre ami le poète Philippe Rahmy donnera samedi une conférence sur le thème: Au carrefour de nos singularités, la peur. Collège Calvin. Salle de réunion, le 27 septembre à 11h.

Nota Bene: notre ami le poète Philippe Rahmy donnera samedi une conférence sur le thème: Au carrefour de nos singularités, la peur. Collège Calvin. Salle de réunion, le 27 septembre à 11h. -

Notes sévillanes

Croquis à la volée

A Séville, premier confort inouï: l'hostal dont le patron est à la fois concierge, chasseur et sommelier. L'on y pénètre par un long escalier de céramique au sommet duquel se trouve une porte vitrée toujours close. Lorsqu'on a sonné, c'est d'abord un remuement lointain de chaises ou de bouteilles, puis se distingue le flapflap d'une paire de savates et l'écran de verre à lunules se remplit d'une silhouette impressionnante, s'entrouvre et laisse apparaître un faciès qui en a vu d'autres, comme on dit.

Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C'est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.

Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d'eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyriques.

L'oeil qui s'entrouvre à l'aube, qu'on apelle ici la madrugada, est un oeil blanc dont on ne sait si ce sont les rêves de la nuit passée ou les bruits de la ville inconnue qui lui donnent ce blanc d'amnésie. Pas une pensée, pas un mot lui venant à l'esprit pour le détourner de cette espèce de tableau intimiste qu'est la chambre par la fenêtre de laquelle la vue se porte d'une corde à lessive au muret d'une terrasse ne laissant apparaître, de la femme qui étend son linge, que deux bras nus et un immense chignon qu'un mouvement plus vif, de temps à autre, fait osciller comme un chapeau ou comme un nid d'oiseau.

L'oeil ne comprend rien mais il épouse, déjà, et le vert écaillé du petit mur lui rappelle alors quelque chose. Il lui remémore un monde clair où les formes parlent, où les couleurs font comme des taches de musique, où voir et contempler n'ont plus de frontière qui les séparent, où le dehors et le dedans s'appellent et se répondent.

Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d'eux, c'est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l'exercice de manger des douceurs.

Non loin de la place d'Espagne, dans un jardin, la nuit, devant une grande vasque. Au ciel, une lune verte. Dans un arbre, des pommes, vertes aussi, mais d'un vert qui se devine à peine. Sur un banc ces deux-là se murmurant des tendresses. Et sur les moires de la pièce d'eau, ce petit canard d'émail qui suit un moment la courbe de l'anneau puis, fantaisie soudaine, vire en silence dans le rayon de lune.

L'obscurité retentit d'appels, des quais du Guadalquivir aux frondaisons des jardins de Murillo. Là-bas, autour d'un petit kiosque illuminé où se vendent des amandes grillées et des glaces à plusieurs parfums, ondulent des jeunes filles probablement vierges qu'on dirait vêtues d'abat-jour que l'air du soir fait bomber.

Qui appellent-elles, les cigales égarées sur la place déserte ? Le trille impatient des sifflets des agents occupés à évacuer les jardins leur donnera-t-il l'espoir de rencontrer enfin l'âme soeur ?

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Mais Séville n'est pas qu'un décor. C'est aussi un personnage. Et de nouveau, mille personnages en un, avec ce nom de femme qui les résume, et celui du Guadalquivir lui faisant écho, dont les lentes boues dorées se traînent encore vers la mer.

Il y a là comme une folie en suspension, qui se perçoit à la fin des tièdes après-midi printanières, ou plus tard dans la soirée - cela dépend des concentrations d'énergies - quand l'on entend soudain des cris lointains, derrière les arènes ou dans quelque rue avoisinante, on ne sait pas très bien; et c'est comme l'exultation de choeurs invisibles, comme la fusée soudaine d'appels incompréhensibles - comme la clameur que le génie des lieux déclenche tout au fond de nous, résonnant longtemps encore par la suite dans notre âme troublée.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible. -

Jouhandeau pour mémoire

À chaque fois que j’ai remis de l’ordre dans ma chambre envahie de livres et de papiers, je ne sais pourquoi j’en reviens à penser à Marcel Jouhandeau – peut-être parce que son œuvre est elle-même une constante mise en ordre ?

Plus qu’aucun autre écrivain de ce temps, auquel il ne prêtait plus qu’un peu de sa personne, Jouhandeau savait restituer de tels instants dans ses épiphanies familières, naturellement porté à glorifier les choses les plus ordinaires de la vie, que son regard suffisait à grouper dans le nimbe d’une lumière d’éternité, son regard et son écriture relevant d’un quotidien Magnificat.

« Quand je mourrai, écrivait-il, la mort sera surtout pour moi un adieu aux mots. Ils ont été mes meilleurs amis, ma société quotidienne, fidèle et intime. » Et de même revient-on à son œuvre comme dans une maison de mots dont chacun serait le signe vibrant du mystère de nos origines et de nos fins, dans le voisinage comme enchanté du parc de la Malmaison aux oiseaux musiciens, avec le clair-obscur des pièces hantées de souvenirs sensuels ou féroces, en bas les éclats de voix stridents d’Élise et en haut les répons jubilatoires de l’harmonium de Marcel, enfin les mots de toute une existence dont ses livres disent autant les faiblesses que les échappées vers l’azur, mais tous venus de la même source, leur eau fût-elle tantôt lustrale et tantôt trouble, tantôt savoureuse et tantôt écœurante.

Il y avait chez lui du paysan et du comédien, du franciscain et du sybarite, du moraliste de la plus haute tradition classique et du Narcisse lettré s’oubliant parfois jusqu’à diluer le meilleur de son style dans un mélange d’encens et de vieille tisane.

Cependant il y a, dans son œuvre, un homme tout entier qui se livre sans détours, et c’est tout entier que seulement on peut le comprendre, avec son enfance à Chaminadour et son adolescence tourmentée et mystique, sous le regard de parents qui furent des sages mesurant leurs paroles, sa bienveillante rigueur de professeur et son émancipation parallèle de jouisseur charnel, sa vénération de tous les aspects de la vie lui accordant d’anoblir jusqu’à ses vices, qu’il reconnaissait pour tels, et son allégresse, sa rouerie de croyant de mauvaise foi, son dandysme frottant d’humilité non feinte son orgueil non moins royal, et tous ces mots qui nous le masquent et nous le révèlent en même temps.

« Une phrase heureuse parfois, où affleure le sacré, peut tenir lieu de ce qu’on a vainement cherché ailleurs, de ce que l’Univers trop souvent refuse », écrivait-il encore.

On pourrait n’y voir qu’une formule de littérateur, ce qu’il était aussi. Au demeurant, le mandarin dans sa thébaïde avait vécu plus intensément que maints aventuriers, écouté avec la même puissance d’accueil les dits de sa tribu de Creuse, observé avec une malice plus distante les intrigues des salons parisiens où il retrouvait Léautaud et Cingria, Gide ou Paulhan, beaucoup lu les Anciens et beaucoup chanté le grégorien, beaucoup prié l’Éternel qu’il consentait à trouver plus grand que lui, et beaucoup fréquenté les mauvais lieux dont il prétendait qu’il ne sortait pas plus sali que le soleil des latrines, avec la même mauvaise foi catholique qui lui tirait des soupirs de repentance – tout cela que charrie et détaille son œuvre, des inoubliables chroniques provinciales de Chaminadour, des Pincengrain ou du Journal du coiffeur, à ses vingt volumes de Journaliers dont l’ensemble forme à la fois un visage et le plus vaste paysage.

Or, voici comment écrivait Jouhandeau : « Le langage des êtres vrais n’a autant de grandeur que parce qu’il est plus près du silence. Ce qui fait l’attrait du style, c’est l’imprévu, l’absence d’apprêt, la rigueur ou le soupçon de quelque mystère. Le plus grand mérite de l’écrivain, c’est peut-être de se tenir à la limite de l’obscurité qui avoisine et accompagne toujours les secrets, de savoir être inédit, d’approcher l’ineffable, sans renoncer à la clarté. Quand il s’agit de l’inintelligible, de l’indicible, c’est alors que le langage est le plus troublant, s’il sait suggérer ce qu’il ne lui est pas permis d’avouer ou de formuler. On recourt à l’analogie. On laisse affleurer sous les mots ce qu’on ne saurait, à aucun prix, ni décrire ni nommer. Rien de plus conventionnel apparemment. Il arrive cependant que dans un tournemain ou grâce à une faille quelque chose passe. Passe-passe. Il court, il court, le furet. » -

De l''esprit d'enfance

A propos du Vaste monde, de Robert LalondeQuel bonheur que ce livre, et dès ses premières pages. Son thème est des plus communs, qui nous renvoie aux multiples remémorations des «verts paradis» émaillant l'histoire de la littérature, d'Anatole France à Jules Renard, et pourtant dès la première page du Vaste monde s'affirme une vision et une langue originales, riches de détails et de saveurs. Rien ici de l'évocation suave ou de l'album feuilleté, mais un univers aussitôt restitué par le truchement des formules correspondant aux croyances et aux coutumes de toute une communauté vivante.

Ainsi, en ce temps-là, dans le pays natal de Vallier ( le jeune protagoniste) ne fallait-il jamais coucher un mort les pieds en direction de la porte, ni négliger mille signes qui annonçaient heurs ou malheurs à venir. «Les radis ou les patates semés à la pleine lune risquaient de «monter en orgueuil», tandis que les chats préfiguraient maintes diableries. "

«Le mythe chez nous, précédait et transcendait la réalité», note le narrateur, dont la tache de vin qu'il a à l'omoplate lui semble le reliquat d'une vocation d'oiseau plutôt que la plaie cicatrisée d'une aile d'ange. Bref, c'est dans une atmopshère enchantée qu'a été élevé le protagoniste de ces dix récits d'enfance, qui rappelleront autant de souvenirs aux petits Suisses que nous fûmes qu'aux jeunes Américains ou qu'aux provinciaux de partout.

Bien entendu, le premier rêve du garçon qui se raconte en ces pages est d'avoir voulu voler. Or il y aboutit presque, comme beaucoup d'entre nous, d'abord avec son parachute à poches de jute et à ficelle à foin, puis avec sa montgolfière faite de morceaux de chambres à air. Surtout, cette aspiration le porta à mieux voir le monde autour de lui et sous ses ailes: «Je dévisageais l'univers tourmenté, trop touffu, en pressentant la fin de ses mystères, persuadé que j'allais enfin abolir les rêveuses distances qui me privaient de cette accordance avec le réel, dont je rêvais sans finir».

Le réel, le garçon va le découvrir en détaillant les choses et les mots, dans l'aventure partagée avec son compère à «plans de nègre» et autres «mauvais tours», le nommé Jérôme Boileau qui s'engagera tantôt pour la guerre de Corée, plus exactement pour la scierie voisine. Démons appariés, les deux chenapans apprendront au moins cette vérité: «Qu'est-ce qu'un ami, sinon cet ange qu'un dieu inconnu ajoute à votre ombre, et alors vous lancez sur la terre une très grande silhouette fabuleuse, invincible ? Vous êtes devenu plus fort qu'un des sept chevaliers de la Renommée, votre espérance est inépuisable».

Des sortilèges de l'enfance que font buissonner la langue explorée et les mots colportés par les autres (les lettres épiques d'un oncle légendaire supposé écrire du Grand Nord, dont le verbe va décider de la vocation poétique du narrateur), aux premiers émois de la relation physique avec le cosmos (de superbes pages évoquant l'éveil de la sensualité de l'enfant dans une chaloupe, au coeur de la nuit étoilée), Robert Lalonde retrace les grandes étapes d'une découverte du monde qui passe ensuite par l'initiation à la musique, les souvenirs émerveillés de telle fête foraine, ou les saveurs, les senteurs, la sapience de tout un monde perçu dans sa totalité naissante et bientôt enfuie, la vie belle et ce qui nous l'arrache soudain...

Sans donner jamais dans la suavité convenue, ce magnifique poème en dix chants généreux ne manquera de lever, en chaque lecteur, un vol d'images intimes et vibrantes, irriguées de sève et de lyrisme. C'est l'occasion, dans la foulée, de saluer un superbe écrivain.

Robert Lalonde. Le Vaste Monde. Scènes d'enfance. Le Seuil. -

Point barre, pauv'con, casse-toi !

De la muflerie actuelle

De la muflerie actuelle

S’il est un signe de la vulgarité des temps qui courent, c’est bien celui qui ponctue la jactance de certaines et certains dont l’obsession est d’assener plus que d’exposer ou d’argumenter, étant entendu que ce qui est dit est dit et que ça ne se discute pas: point, barre.

Cette expression hideuse, dérivée du langage-moignon des mails et des SMS, me semble plus haïssable encore que les formules du discours militaire qu’une seule résume avec le même effet que « point, barre », à savoir : rompez.

Qu’un officier m’ordonne: rompez me paraît cependant dans l’ordre de sa fonction et je ne discute pas : je romps sans plier après avoir pris la position de repos, et je me casse.

Mais qu’une cheffe de projet de telle boîte publicitaire, qu’un rédacteur en chef adjoint impatient de grimper encore, que des cadres moyens ou leurs adjointes et adjoints utilisent la formule « point ,barre » me paraît un premier indice de leur probable incompétence et de leur stupidité latente, voire de leur éventuelle dureté d’âme, ce qui est plus grave.

L’expression « point, barre », formulée dans la langue de Pascal et de La Fontaine, doit être extirpée de sa pratique même la plus usuelle, de même que la langue de Goethe et de Rilke doit être purifiée du calamiteux « Punkt, schluss »… Fin du sermon. Point, barre, pauv'con, casse-toi ! -

Voilà

Sur un trait de langage

On entend beaucoup de « voilà » dans le discours actuel, comme en d’autres temps on a entendu « j’veux dire » ou «vous voyez ce que j’veux dire ? ». Or ce « voilà », plus univoque et catégorique, est peut-être significatif d’une époque où l’on ne se soucie plus tant de savoir si son interlocuteur « voit» ou pas ce que nous voulons lui dire. Chacune de nos phrases est ainsi ponctuée d’un « voilà », et voilà : c’est à prendre ou à laisser…

Le metteur en scène Untel, sur France-Culture, présente ce matin sa nouvelle réalisation donnée pour un must du festival d’Avignon. Et de préciser en toute simplicité et modestie : Ce que j’ai voulu faire c’est simplement ceci, voilà. C’est simplement ceci et cela qu’il me semble important de faire aujourd’hui. Voilà. Je ne sais pas si nous y avons réussi, mais l’équipe y a mis toute son énergie, voilà. Et dans la foulée la comédienne Unetelle, qui tient le rôle-titre dans le spectacle d’Untel, témoigne à son tour : Moi aussi je pense que c’est important aujourd’hui de dire ceci et cela et de donner ainsi du sens à notre faire. Voilà : c’est le sens du spectacle de Jean-Fabrice, et c’est ce que nous avons tenté de montrer, moi et mes camarades, avec toute notre énergie. C’est vraiment ça que nous avons voulu montrer en toute modestie et simplicité. Voilà… -

Une beauté convulsive

-

Après Sailor et Lula : Pajak et Léa. Braqueurs d’émotion et de talent à canon double. Wanted !

C’est un livre doux et dur, un livre pur et fou que L’étrange beauté du monde de Léa Lund et Frédéric Pajak, formidable quatre-mains d’amour. Je l’ai lu d’une traite, sans pouvoir m’arrêter tout en soulignant les phrases de Pajak et en rugissant de jalousie (bonne jalousie) devant les dessins de Léa. « Nous ne nous séduisons plus, car nous nous connaissons trop », écrit Pajak. « Et pourtant – pourtant. La vie nous colle l’un à l’autre. Nous vivons toujours au bord extrême de notre amour, là où nous guette la rupture. Tout ce qu’il y avait de romantique en nous est claudiquant. Toute innocence s’est évanouie depuis longtemps. Mais nous nous aimons ». On ne les croit pas tant sur parole que pièces en mains, au défilé des dessins de Léa qui se pose illico en femme fauve mangeant une banane pendant que ces messieurs luttent à la culotte (coutume populaire suisse), avant de nous entraîner dans le défilé du monde avec une étonnante vitalité expressive (crayon, fusain, lavis, originales mises en espace, surprenants cadrages) tandis que Frédéric précise : « C’est certain, tout couple est une énigme, une fragilité. L’amour se confond à la haine, l’affection à la lassitude, et ce pacte vieux comme le monde relève à la fois de la comédie et du drame. Dans ce livre sans règle du jeu, les images se mêlent aux phrases et parfois viennent rappeler qu’une histoire s’est racontée entre nous ».

Et cela encore avant de parler d’autre chose que de soi et soi : « Nous nous trahissons aussi. Nous nous manquons, même lorsque nous sommes ensemble, c’est-à-dire tout le temps ou presque. Nous nous voyons trop. Nous ne nous supportons plus. A peine nous éloignons-nous l’un de l’autre que nous nous téléphonons, pour être certains de coexister. Notre amour est une aliénation, mais quel amour ne l’est pas ».

Les dessins de Léa le montrent à leur façon, qui vont de la convulsion à l’accord, du combat à la poésie au fil de la vie déclinée dans tous ses traits et attraits. Léa n’est pas là pour « illustrer » les mots de Pajak, ni celui-ci pour faire contrepoint à ses images à elle. L’ensemble fusionne dans une espèce de musique graphique émanant d’un même creuset mais où chacun reste libre, et c’est comme ça qu’ils se racontent ensemble en se croisant parfois et se suivant des bords du Léman à Cape Town via l’Italie qui leur arrache des accès de dépit amoureux (lui) et des élans de lyrisme paysager en noir et blanc (elle), et la vie va, une mère s’arrache à eux au fil d’une page bouleversante, des enfants leur étaient arrivés, ils évoquent en passant leurs curiosités et découvertes, Lafargue (du Droit à la paresse) ou les rives du Léman, la prêtresse d’amour Maria de Naglowska ou une pension au Piémont, les amours de Stendhal et les architectures parisiennes stylisées et des quantités d’arbres et de choses vues, pour finir en étrange beauté au fin fond de l’Australie où des Redwinged starlings, genre choucas de mer, ne se nourissent plus que de frites-mayonnaise (la civilisation…) tandis que Dollar Brand pianote pour l’éternité et quelques pelés, merveilleuse page encore avant la conclusion : « Quel bonheur de se jeter dans notre propre vide »…

C’est un livre à parcourir comme une maison aux mille fuites et horizons, un paysage plein d’appartements et de recoins, un vêtement à transformations, un corps multiple, un cœur ardent, et Marina Tsvetaeva conclut : « L’âme, je la sens nettement au milieu de la poitrine. Elle est ovale comme un œuf et quand je soupire, c’est elle qui respire »…

Léa Lund et Frédéric Pajak. L’étrange beauté du monde. Récit écrit et dessiné. Noirs sur Blanc, 269p. -

-

La passion des extrêmes

Hugo Claus, Maître flamandHugo Claus, disparu en mars dernier, était très légitimement considéré comme le plus grand auteur belge néerlandophone, cité depuis des années parmi les nobélisables possibles de la littérature européenne. Déployant de multiples dons d'expression, l'écrivain était aussi à l'aise dans le roman que dans le poème en pleine pâte, le théâtre ou le cinéma, et son œuvre de peintre, amorcée dans la mouvance du groupe Cobra, fit l'objet d'une monographie conséquente.

Artiste baroque et frondeur, Hugo Claus s'est toujours opposé au conformisme de classe, de parti ou de secte, à l'écoute des individus singuliers ou déviants, qui vivent une passion hors norme ou se trouvent isolés, voire rejetés par le groupe social du fait de tel ou tel trait d' « anormalité ». Parent à cet égard d'un Faulkner ou d'une Flannery O'Connor, Claus se distingue aussi, comme ces deux grands auteurs américains, par une écriture poétique étincelante et très concentrée, qui le fait exceller particulièrement dans la nouvelle ou le roman bref. Les meilleures preuves en sont, dans la vingtaine de ses livres traduits, et avant même le fameux Chagrin des Belges, les inoubliables récits de L'espadon (De Fallois, 1989) et du recueil intitulé L'empereur noir (De Fallois, 1993), ou encore cette sombre merveille que représente La rumeur (De Fallois, 1997), et enfin les trois récits réunis dans Le dernier lit, dont les personnages ont pour point commun de vivre au bord d'un abîme.

La protagoniste de la nouvelle éponyme s'adresse, dans une sorte de lettre-récit, à sa vieille mère haïe qui l'a chassée de chez elle après l'avoir couvée et adulée pour mieux exploiter son talent d'enfant-pianiste prodige, n'admettant jamais ensuite qu'elle devienne indépendante et s'entiche, horreur, d'autres femmes que sa génitrice. A fines pointes elliptiques, mêlant les temps et les plans d'une histoire se construisant un peu comme un film mental, l'auteur nous fait percevoir les tenants du drame presque en même temps qu'adviennent ses terribles aboutissants.

Moins noire, mais non moins grinçante, et se rapportant à une situation tout aussi extrême, La tentation réinvestit l'univers, qui a souvent fasciné Claus, de la passion mystique. En l'occurrence, on sourit de connivence à l'observation des menées de Sœur Mechtilde, entrée dans les ordres après avoir perdu son premier enfant et qui se mortifie et se flagelle pour mériter l'amour fou qu'elle voue à son divin fiancé, refusant de se laver (« Qu'il se détourne de moi, qu'il se pince les narines, qu'il reconnaisse: elle est excrément !») et se fichant pas mal des réformes du Vatican (les sœurs folâtrent désormais en jupe courte, et « les hosties sont cuites à l'étranger »), non sans incarner, grâce à ses visions et à ses stigmates, la véritable attraction du tourisme religieux en Flandre-Occidentale ...

Comme nous l'avons relevé à propos du premier de ces trois récits, la forme de ceux-ci est marquée, plus que précédemment, par le souci de dire plus avec moins de mots, au fil de raccourcis qui requièrent l'attention vive du lecteur. Cette économie radicale de l'expression s'accentue encore, dans Une somnambulation, du fait de l'altération du langage vécue par le protagoniste, qu'on sent dans la situation souvent décrite des victimes de la maladie d'Alzheimer. Sans indication clinique d'aucune sorte, et avec un mélange singulier de tendresse et d'humour, Hugo Claus nous fait vivre, à fleur de mots pourrait-on dire, la dégradation de la communication verbale, qui n'exclut pas la persistance, voire le développement chaotique, d'autres formes d'échange. Ainsi, des phénomènes assez proches de ceux qu'a décrits un Martin Suter dans Small World, spécifiquement liés à l'Alzheimer, trouvent ici une résonance plus générale et plus troublante à la fois, liés à une sorte de cancer verbal où « les mots endommagés se multiplieront ».

Hugo Claus. Le dernier lit. Récits. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten. Editions Bernard de Fallois, 210 pp. E -

La Russie reconnaissante

Sur la tombe de Nabokov

Vladimir Nabokov est mort le 2 juillet 1977 à l’hôpital cantonal de Lausanne. Ses cendres reposent actuellement dans une grande tombe, avec celles de Véra Nabokov, au cimetière de Clarens, non loin de Montreux où l’écrivain passa les dernières années de sa vie; à quelques pas en outre de celle d'Oscar Kokoschka.

L'an dernier, à l’occasion de la venue d’une importante délégation d’auteurs russes au Salon international du Livre de Genève, certains d’entre eux ont fait le voyage de Clarens pour fleurir la tombe des Nabokov. Parmi eux se trouvait Mikhaïl Chichkine, auteur de La suisse russe, passionnante chronique des relations entre les Russes et la Suisse. On y trouvera, notamment, un aperçu de l’immense considération posthume vouée à l’œuvre d’une des plus grands romanciers du XXe siècle, et quelques pages détaillant ses derniers mois, jusqu’à sa première défaite au Scrabble, face à sa sœur…

Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Fayard, 2007.

Photo de la tombe de Véra et Vladimir Nabokov : Philip Seelen -

Ceux qui veillent

Celui que la jactance universelle n’atteint pas / Celle qui brave la mesquinerie / Ceux que la jalousie rend bêtes et méchants / Celui qui sait que cette société va dans le mur / Celle qui lit des poèmes de Cesare Pavese pour se laver de la saleté multimédiatique / Ceux qui renoncent à tout ce qui les distrait de Cela / Celui que rien ne trouble dans son psaume quotidien / Celle qui entre en ascèse de travail à la sente des Fouines / Ceux qui n’attendent plus le Nouveau Produit / Celui qui cherche un nom à sa joie matinale / Celle qui aime marcher seule dans les forêts de mélèzes entre la mi-septembre et fin octobre / Ceux que la bonté de leur confrère au visage de grand brûlé font conclure à son besoin de compensation affective / Celui qui reste une énigme aux yeux de ses proches / Celle qui découvre enfin la beauté du regard de son chien Patou / Ceux qui vont peindre ensemble des bords de voies de chemin de fer et des terrains vagues / Celui que Van Beethoven délivre de la jactance de ses collègues cambistes / Celle que nulle bassesse de ses associées ne touche plus / Ceux qui ne voient pas ce qui ressuscite à tout moment / Celui qui souhaite en somme la catastrophe qu’il décrit dans ses livres à succès / Celle que l’insuccès de son dernier roman incite à penser que la France n’est plus ce qu’elle fut / Ceux que leur ferveur commune transporte de gaîté enfantine / Celui qui découvre un monde par les yeux de son nouvel ami / Celle qui préfère la voix de Johnny Cash à celle de Luciano Pavarotti mais n’ose pas le dire en présence de sa cousine Gilberte doctorante en musicologie qui terrorise toute la tribu des Vallotton / Celui qui évite désormais toute forme de clabaudage / Celle qui se détache peu à peu de tous ceux qui la critiquent depuis qu’elle passe tant de temps (trop de temps, pensent-ils) à lire / Ceux qui continuent d’écrire sans savoir pourquoi, etc.

Aquarelle JLK: l'Olivier de Pézenas -

Sollers le pied léger

Sur Une vie divine

«Encore une journée divine !», s’exclame Winnie au lever de rideau d’Oh les beaux jours de Beckett, et c’est en somme ce qu’on se répète, trente guerres et quelques génocides plus tard, en lisant Une vie divine de Philippe Sollers: que la vie est un cadeau, sans doute empoisonné pour à peu près tout le monde, mais à quoi nous nous accrochons, même aussi empêtrés que Winnie dans notre tas de misère.

La contemplation navrée de celui-ci, par les temps qui courent, imprègne l’esprit du siècle d’une mélancolie désenchantée, genre spleen destroy dont le plus symptomatique interprète, dans la littérature française récente, est un Michel Houellebecq. Or c’est à l’exact antipode que, malgré son soutien loyal de pair aîné à l’auteur de La possibilité d’une île, se situe Philippe Sollers dans Une vie divine, dont les constats sur le monde contemporain, aussi virulents que ceux de l’amer Michel, aboutissent à une attitude absolument opposée, laquelle consiste à célébrer cela simplement que voit Winnie enfoncée dans son tas et que tous nous découvrons chaque matin : « L’horizon est radieux, le soleil brille, jamais un jour n’a été plus beau. Les mots sont des cailloux frais, l’eau les caresse ».

Lieux communs d’un littérature qui « positive » ? Pas du tout. Plutôt : effort de présence et travail de chaque instant visant à ressusciter contre tout ce qui pèse et nous tue : notre paresse et notre déprime, notre lassitude et notre désabusement, notre nihilisme en un mot que l’époque flatte en nous soufflant que rien n’a d’importance que bouffer et baiser et nous remplir les poches de pognon, alors qu’un philosophe un peu dingue n’en finit pas de nous envoyer de drôles de SMS ou de fax ou de mails que nos déchiffrons en continuant de stresser un max et qui nous souhaitent « un bonheur bref, soudain, sans merci », ou «les pieds ailés, l’esprit, la flamme, la grâce, la grande logique, la danse des étoiles, la pétulance intellectuelle, le frisson lumineux du Sud – La mer lisse – la perfection »…

Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progress phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., « instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag) » et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteur, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions suressentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant compagnon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel ?

On sait ce que fut la grande affaire de Nietzsche : de libérer l’humanité d’un Dieu mort selon lui et d’une morale mortifère – d’un culte de la nécessité et de la société bel et bien massifiées et mondialisées de nos jours, à l’enseigne d’une nouvelle religiosité consacrant tous les simulacres.

Lecteur admirable, et prosateur étincelant aux fulgurantes fusées, Sollers vit ici Nietzsche comme une nouvelle possibilité de liberté, qui nous vaut de très belles pages (sur l’esprit d’envie et de ressentiment du nihiliste, la musique, le French kiss à pleines lèvres qu’il oppose au froid culte du cul, la vulgarité, les bonheurs menus et foisonnants de la vie qui va, les billets de Sade en taule, les oiseaux ou l’Evangile de Jean transposé au présent…) frappées au sceau d’un égotisme impérial qu’on pourrait croire celui d’un cynique absolument dédaigneux des vicissitudes de la vie, voire d’un Paon littéraire soucieux de sa seule brillance.

Or à lire attentivement Une vie divine, cette superbe et cette morgue tendent à s’adoucir et à s’humaniser, hors de tout sentimentalisme, au fil d’une « histoire » dont le « héros », prof maladif à outrance se rêvant Dionysos, surmontant toutes les poisses et les crasses de ses semblables, nous murmure lui aussi en éternel retour: « encore une journée divine »…

Philippe Sollers. Une vie divine. Gallimard, 524p. -

Virginal

Madame Mère reniflait ces portulans humides avec avidité bien avant que je ne susse de quoi il retournait. La semence de ce jeune homme était surabondante, dira-t-elle plus tard en Assemblées des Propriétaires, avec le manque total de retenue qui caractérise souvent la femme établie.

À moi il m’a semblé d’abord que cela sentait la pêche. Non, ce n’était pas la pêche : c’était l’amande que cela sentait, l’amande douce, plus exactement la fleur d’amandier dans le vent tiède, le verger tout blanc des matinées de printemps, et je me fourrais le nez là-dedans à mon tour, et je voyais plein d’étoiles, et je ne pensais pas que cela sortît de moi - je me figurais plutôt que c’était d’un rêve que cela s’était épanché de mes nappes.

Longtemps ainsi cela s’épancha par mes rêves jamais notés, mais qui me reviennent parfois du tréfonds à l’insu de mes épouses jouant ensemble au SCRABBLE en quête de mots osés.

Enfin je redécouvre depuis peu ce plaisir pris à la chasteté par les curés et les joueurs d’échecs, quand le corps endormi fait l’amour au sommeil.

Image: Françoise Widoff.

-

Le regard d’une contemplative

En mémoire de Floristella Stephani

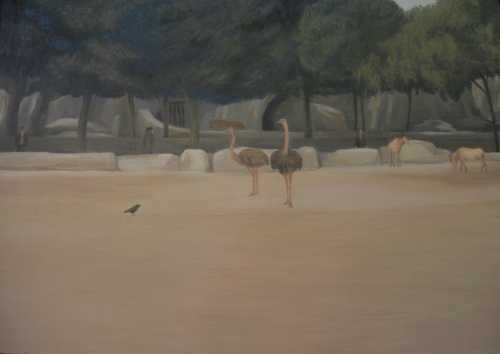

C’est avec mélancolie, ce mardi soir 26 juin, que j’ai retrouvé les tableaux de Floristella après que, sur mon répondeur, j’eus relevé avec retard le message de sa nièce Ilona, m’annonçant sa mort récente, tout en douceur me précisait-on. Il y avait bien des années que nous ne nous étions plus vus ni écrit, et pourtant la peinture de Floristella reste aussi présente, autour de nous, que celle de Thierry Vernet son compagnon.

C’est une vision magique des animaux du jardin des plantes, que l’art du glacis de cette restauratrice de toiles anciennes a parés d’une sorte d’aura de matière transparente.

Ou c’est le grand chat Moustapha dont elle nous a fait cadeau pour notre mariage. C’est un corbeau qu’elle a peint pour notre fille J. un peu jalouse que notre fille S. eut reçu un chat aquarellé par Thierry d’un seul trait de pinceau.

C’est aussi, qui garde notre sommeil, ce Christ solitaire au Golgotha sous un ciel de sang. Ce sont deux baigneuses proustiennes sur la plage de Trouville, évoquant une miniature de Manet. C’est ce soleil d’hiver sur les sables d’Ostende.

C’est aussi, qui garde notre sommeil, ce Christ solitaire au Golgotha sous un ciel de sang. Ce sont deux baigneuses proustiennes sur la plage de Trouville, évoquant une miniature de Manet. C’est ce soleil d’hiver sur les sables d’Ostende.Enfin c’est ce champ de coquelicots d’une grâce infinie dont j’ai fait la couverture de mon dernier livre. A cela s’ajoutant le souvenir de toutes les toiles découvertes à travers les années, de cette artiste pourtant lente et rare, qui mettait des mois à fixer sa vision, à l’opposé des fulgurances de son compagnon.

Floristella peignait hors de l'actualité passagère et des modes, mais on pourrait dire que sa peinture, comme celle des maîtres flamands, s’inscrit au cœur du temps dont elle saisissait un instant d’éternité dans la figuration la plus humble de ce qu'elle contemplait. De la même façon, du vivant de Thierry Vernet, tous les instants passés avec elle relevaient d’une forme de présence intemporelle, simple et joyeuse. Lui et elle disparus, ils restent vivants, par leurs oeuvres et dans nos coeurs reconnaissants.Les tableaux de Floristalla Stephani ont été reproduits, ici, par les soins de Philip Seelen.

Un choix des oeuvres de Thierry Vernet et de Floristella Stephani est toujours visible à la Maison des Arts de Chexbres (Suisse, Vaud), aux bons soins de Barbara et Richard Aeschlimann.

-

Le livre des livres

Entretien avec Mikhaïl Chichkine. Zurich, le 31 août 2007.

Avec Le cheveu de Vénus, écrit entre Zurich et Rome, fêté en Russie et traduit en Chine après avoir été déclaré « meilleur livre de l’année », Mikhaïl Chichkine signe un grand roman marqué au sceau du génie poétique.C’est un extraordinaire concert de voix que le troisième roman de Mikhaïl Chickkine, après La Prise d’Ismail (Fayard, 2004) qui lui valut déjà le Booker Prize russe. Amorcé à Zurich dans un bureau d’accueil pour requérants d’asile où le protagoniste (comme l’auteur d’ailleurs) fait office de traducteur, un jeu vertigineux de questions-réponses plonge le lecteur dans la mêlée du monde et des siècles, de Tchétchénie en Grèce antique, via la Russie blanche d’une cantatrice centenaire et Rome où mènent tous les récits. Déjà connu du lecteur francophone pour sa mémorable virée Dans les pas de Byron et Tolstoï (Paru chez Noir sur Blanc et lauréat du Prix du meilleur livre étranger 2005), et pour son captivant panorama de La Suisse russe (Fayard, 2006), Mikhaïl Chichkine incarne la nouvelle littérature russe dans ce qu’elle de moins frelaté. C’est sur une terrasse d’Oerlikon que nous l’avons rencontré à la veille de son départ pour les Etats-Unis, où il va passer quatre mois.

- Quelle sorte d’enfant avez-vous été ?

- On ne me l’a jamais posée en interview, mais c’est une bonne question. Je crois que tous les écrivains ont la même enfance, plus solitaire que les autres, passée à jouer avec les livres. Ils lisent, et ensuite, n’ayant plus de livres avec lesquels jouer, ils en écrivent. Mes parents étaient séparés. Ma mère, prof de littérature et directrice de l’école que je fréquentais, n’avait pas de temps à me consacrer. Mais les livres étaient là, dont mon frère, de six ans mon aîné, était lui aussi fou. Lorsque j’avais douze ans, c’est lui qui m’ révélé les auteurs interdits. Des grands écrivains comme Pasternak ou Mandelstam étaient alors proscrits ou introuvables, sauf en versions épurées. Lorsqu’il s’est agi de dissidents à la Sakharov ou Soljenitsyne, mon frère est entré en conflit avec ma mère, que sa fonction obligeait à être du parti, lequel symbolisait pour nous la société du mensonge. Je me suis bientôt rallié à mon frère, qui s’est retrouvé en prison à cause de ses idées. Quant à l’écriture, j’y ai accédé de manière presque inconsciente, puisque j’ai composé mon premier roman à neuf ans. Il faisait une page. Ma mère, d’abord ravie, a changé de visage lorsqu’elle a lu ce que j’avais écrit, me recommandant aussitôt de parler plutôt de choses que je comprenais. Le thème de mon roman était la séparation… Depuis lors, je n’écris hélas qu’à propos de choses que je ne comprends pas. (Rires)

- Pourquoi avez-vous choisi d’étudier l’allemand ?

- Je ne l’ai pas choisi : j’aurais préféré l’anglais. Mais au lycée, c’étaient les meilleurs qu’on choisissait dans la section anglophone, et les autres étaient bons pour l’allemand. Je n’étais pas mauvais élève, mais ma mère m’y a poussé pour faire taire les autres parents qui voyaient en moi une graine de dissident. Quoi qu’il en soit, cela m’a permis de découvrir Max Frisch, qui m’a fasciné en tant que premier représentant de la littérature occidentale. Ensuite j’ai lu en allemand Rilke et Hermann Hesse, entre autres granfds auteurs.

- D’entre ceux-ci, lesquels ont le plus compté pour vous ?

- Comme adolescent, je ne pouvais lire que les classiques russes ou les auteurs soviétiques conventionnels, qui écrivaient une langue morte. Par ailleurs, certaines parties des œuvres de Boulgakov, de Babel ou de Platonov étaient accessibles. A seize ans. J’ai découvert un livre russe qui m’a estomaqué par son travail sur la langue : L’école des idiots de Sacha Sokolov, célébré par Nabokov. Des classiques aux modernes, ensuite je crois avoir tout lu de ce qui importe dans la littérature russe. Celle-ci m’apparaît comme un grand arbre. Les racines plongent dans la Bible et les textes sacrés. Le tronc est constitué par la littérature du XIXe siècle, et du tronc se jettent des branches et des rameaux dont nous sommes les petites feuilles vivantes et vibrantes… Au XXe siècle, il y a le rameau d’un génie sans descendance : Platonov. Une autre branche va de Tchékhov à Bounine, Nabokov et Sokolov, et c’est là au bout que pousse mon propre millimètre de feuillage…

- Votre livre est saturé de traces de contes, de légendes, de mythes et d’histoires de toute sorte. Cela remonte-t-il à votre enfance ?

- Pas vraiment, car les contes russes que nous lisions n’avaient plus rien de la source populaire, tout aplatis qu’ils étaient par les écrivains soviétiques. C’est plutôt comme adulte que je me suis intéressé à la source folklorique, notamment avec les contes réunis par Afanassiev. Cela étant, c’est à toutes les sources que je m’abreuve dans Le cheveu de Vénus, que j’ai conçu comme une sorte de « livre des livres ». J’ai voulu concilier, en outre, les deux traditions russe et occidentale. Dans la tradition, qui est celle du « petit homme » à la Gogol, l’auteur aime son personnage, comme un Dieu aimant ses créatures. Cette chaleur caractérise à mes yeux la littérature russe. A la littérature occidentale, j’ai emprunté l’art et les techniques complexes du roman contemporain.

- Entre Dostoïevski le « nocturne » et l’apollinien Tolstöi, comment vous situez-vous ?

- Dostoïevski est pour moi le plus « vital », mais littérairement Tolstöi est beaucoup plus important pour moi. Ceci dit, je refuse de choisir entre les deux. La prose de Dostoïevski est très mauvaise, que le français améliore peut-être ? (rires). Dès que j’ouvre un livre de Tolstoï, en revanche, je ne puis m’arrêter…

- Qu’avez-vous ressenti après avoir achevé Le cheveu de Vénus ?

- C’est mon troisième roman. Pour chacun d’eux, il m’a fallu six ou sept ans de travail, après quoi je me suis senti chaque fois dévasté, au milieu d’un monde en ruines, famille comprise. Après mon premier roman, j’ai pensé que j’avais tout dit. Puis le temps a passé, occupé à la rédaction d’un essai « de transition ».

- Pourquoi vous êtes vous installé en Suisse ?

- C’est à Moscou que j’ai rencontré ma première femme, traductrice originaire de Zurich, et nous y sommes venus pour lui simplifier la vie, avec notre enfant. J’ai donc écrit mes quatre livres les plus importants en Suisse, où je réside depuis 1995.

- Quelle impression vous font les Suisses ?

- Au commencement, je voyais en effet des Suisses, puis je n’ai plus vu que des êtres humains. C’est en général comme ça que ça se passe quand on séjourne dans un autre pays que le sien, nicht wahr ?

- Dans quelle mesure le protagoniste du roman, traducteur du russe dans un bureau d’accueil de requérants d’asile zurichois, est-il Mikhaïl Chichkine ?

- Comme le plus souvent dans un roman, c’est à la fois la même personne et un tout autre personnage…

- Quel a été le « sentiment » déclencheur du roman ?

- Le premier sentiment découlait de l’insatisfaction dans laquelle m’avait laissé La prise d’Ismail, mon roman précédent. Le thème principal du roman était la conquête de la vie. Le père, dans ce roman, dit au fils qu’on doit prendre la vie comme une place forte. La conquête se faisait à la fois à travers l’enfantement et les mots. Lorsque je suis venu en Suisse, se sentiment d’une vie à conquérir m’a quitté. A l’image de la « place forte » s’est substituée celles du temps et de la mort. C’est là contre que j’avais à combattre désormais. Le cheveu de Vénus est une lutte contre la mort par les mots, mais les mots eux-mêmes doivent être revivifiés. Et pour cela il n’y a que l’amour. En exergue, en complément d’une citation de Baruch, j’ai conclu sur une sentence de mon cru: « Car le Verbe a créé le monde et par le Verbe nous ressusciterons ». Dans ce livre se déversent toutes les cultures et se mêlent les voix de gens qui ont vécu en de multiples lieux et à de multiples époques.

- La femme joue un rôle très important dans votre roman. Le personnage de l’institutrice est-il inspiré par votre mère ?

- En partie. Plus largement, il incarne le sentiment maternel « à la russe », car les institutrices soviétiques remplaçaient la mère et marquaient les enfants par leur façon de « dire le monde ». C’est une incarnation de la patrie. La « matrie » russe (rires)… L’autre personnage du roman, Bella Dimitrievna, la chanteuse de romances qui a traversé tout le XXe siècle, a une source personnelle Peu avant sa mort, ma mère m’a en effet remis son journal. Alors qu’elle était étudiante, elle l’a tenu à l’époque la plus noire du stalinisme. Or elle ne disait rien des arrestations, des procès ou des camps. Cela m’a choqué et c’est ça qui m’a donné l’idée de développer ce journal d’une femme qui ne pense qu’à être aimée. J’ai voulu montrer que le silence de cette femme sur l’époque n’était pas de l’égoïsme mais une forme de combat vital contre les ténèbres. En outre, ce personnage répond à mon besoin de toujours de savoir ce qu’est une femme. Un romancier peut facilement s’identifier à un personnage masculin, mais une frontière le sépare de la femme, et j’ai voulu franchir cette frontière en rédigeant le journal de Bella. Lorsque j’étais en Suisse, j’ai pensé que je devais faire quelque chose avec ces archives familiales de ma mère, confiées à mon frère dont la maison de campagne a été détruite pas le feu. Cela m’a choqué et donné l’impulsion de composer ce journal d’une femme opposant son besoin d’amour à l’horreur du monde. Un autre modèle du personnage est une chanteuse célèbre, amie de mon père, qui a bel et bien vécu cent ans : Ysabella Yourieva, qu’on a redécouvert à l’époque de la perestroïka. Elle n’a rien raconté de sa vie, et je ne savais rien de Rostov, mais j’ai rencontré un vieil émigré à Lausanne qui avait beaucoup écrit sur cette époque. C’est de là que je sais tant de choses sur les lycées de jeunes filles de Rostov (rires).

- Un autre grand thème du roman est la trace de l’homme subsistant par l’écriture…

- Oui, songez à ces générations qui se sont succédées depuis l’Antiquité, dont rien ne reste, sauf quelques écrits. Mon personnage lit l’Anabase de Xénophon, et tout à coup, dans le flux du roman, les noms de héros grecs se confondent avec ceux des habitants massacrés d’un village tchétchène. C’est ainsi que se perpétue la mémoire de l’humanité…

- Que désignez-vous exactement par l’expression Mlyvo ?

- On trouve ce terme dans les livres traitant de mythologies sibériennes, qui désigne un « autre monde ». J’en ai un peu varié le sens, dans l’optique d’un monde parallèle, souterrain ou double, sans l’expliquer clairement. Mais les Russs eux-mêmes ne comprennent pas cette notion de Mlyvo. Or je pense que tout ne doit pas forcément être expliqué. Mon traducteur préféré, qui est chinois et sait le russe mieux que moi, m’a dit après avoir lu le roman qu’il l’avait lu et n’y avait rien compris. En fait, je n’écris pas de la prose mais de la poésie. Lorsque je parle la langue de Bella, c’est une chose à laquelle je me tiens, mais dès que je me laisse aller à ma langue, alors j’écris vraiment sans comprendre. Selon les manuels de russe, je dois mal écrire, mais toute poésie est fausse selon les manuels…

Mikhaïl Chichkine. Le Cheveu de Vénus. Traduit du russe (admirablement) par Laure Troubetzkoy. Fayard, 444p.Portrait de Mikhaïl Chichkine: Yvonne Böhler

-

Le Cheveu de Vénus

Le Cheveu de Vénus, lecture annotée

- Cela commence par cette phrase : « Darius et Parysatis avaient deux fils. L’aîné s’appelait Artaxerxès et le cadet Cyrus. »

- Puis cela bifurque aussitôt dans un centre de tri de requérants d’asile, à Zurich, où le narrateur est interprète – drogman.

- Un premier requérant se pointe.

- Qui dit avoir seize ans et avoir été violé.

- Le drogman lit l’Anabase de Xénophon..

- Apparaît Peter Fischer, dit « le maître des destinées »

- Puis c’est un autre requérant. Qui a tout perdu dans le feu et sous les balles des Tchétchènes.

- On lui demande pourquoi il est là.

- Peter est passionné de pêche.

- Le drogman écrit à un certain Nabuchodonosaure.

- On présume que c’est un enfant qu’il appelle l’empereur.

- Le drogman décrit son propre empire, « au nord des Hellènes ».

- Evoque son travail au bureau des réfugiés du ministère de la Défense du Paradis.

- Evoque ensuite la personnalité de Peter, qui ne croit aucun témoignage.

- Evoque un Daphnis réfugié.

- Qui raconte sa vie terrible.

- Mais qu’on a déjà pisté dans son parcours d’affabulateur.

- Avant Peter, Sabine était la responsable du bureau. Qui avait plutôt tendance à croire tous les requérants.

- Un requérant raconte son parcours du Kazakhstan, où il s’est opposé à un trafic avant de se trouver menacé de mort. D’o ?u sa fuite.

- Celui qui a contracté le sida au cours d’une perfusion.

- Celui qui raconte l’histoire de Dracula.

- Le prince qui, pour sauver ses sujets de la misère, les fait brûler vifs.

- Nouvelle lettre à Nabucho. Le drogman lui raconte comment il ramène chez lui toute la misère du monde.

- Plutôt que de discerner la vérité, il se borne à repérer le mensonge.

- Comme il arrondit ses fins de mois à la police, il retrouve souvent ses « clients » admis au poste.

- « Oui, biens sûr, les gens ne sont pas ce qu’ils disent, mais leurs histoires, leurs histoires elle sont vraies ».

- On sent sa lassitude et son désarroi.

- Il retrouve le récit de Cyrus pour se détendre.

- La narration est d’une remarquable densité poétique et humoristique, du côté de Nabokov.

- Le drogman, le matin, se réveille en nage : il a rêvé de Galpetra, sa prof de lycée Galina Petrovna.

- Se rappelle une excursion à Ostankino.

- Sa terreur enfantine à ce souvenir de la dame.

- Dont lui dit alors qu’elle, la vieille fille revêche, était enceinte.

- Visitent le Musées d’art des serfs.

- Evoque son studio dans un immeuble plein de vieux.

- Il loge au rez, où des objets tombent du ciel.

- Se pointe chez une vieille et malodorante Frau Eggli, pour lui rendre un paquet de bulletins de vote. Elle le rembarre.

- La femme du drogman est partie avec un autre et vit avec son fils, dont on conclut que c’est Nabuchodonosaure.

- Suit une question en forme de réponse, de 13 pages, qui décrit la trajectoire du garde du corps d’un journaliste de la télévision dont la voiture a explosé avec lui et son amie.

- Le journaliste avait mis la main sur une mallette contenant « le mal ».

- Les soupçons se portent sur le garde du corps.

- Qui se fait un devoir d’enquêter lui-même et de récupérer la mallette.

- Le drogman devient le « romancier » de cette story policière.

- C’est lui raconte en « vous ».

- Les histoires abracadabrantes s’imbriquent les unes dans les autres, avec celle de l’ex-femme consultant une voyante et d’une chasse à l’homme finissant dans une thurne semblable à celle de la logeuse de Crime et châtiment…

- Dans la foulée apparaît M. Vent de Chesterton et les Sadducéens, le Roudin de Tourgueniev et les derniers flashes de l’actualité.

- De l’importance de la comptine et de la tradition russe du « skaz ».

- Or relançant le récit du garde du corps, le drogman remonte au passé de celui-ci soldat en Afghanistan.

- La génération des « gars de plomb ».

- Le requérant raconte « son » premier mort, un garçon de 12 ans qui avait déjà tué 9 Russes.

- Raconte ensuite sa reconversion en milicien.

- Histoire de Lena. Histoire du paternel, son boss.

- Raconte combien « là-bas », dans le camp où il a croupi, la parole, les mots ont compté pour lui.

- La comptine comme fil conducteur de la vie même.

- Histoire des petits nègres.

- Raconte comment on a voulu faire de lui un mouchard.

- Et comment il a refusé ; comment il en a été puni. Mais ce récit horrible, c’est le drogman qui le donne à sa place.

- Raconte ses deux tentatives de suicide (73-75)

- Au retour du camp, il aimerait offrir un voyage en Egypte à sa mère. Qui refuse.

- Evoque « sa Tania ».

- La femme de sa vie. Qui a déjà un môme d’un autre, suite à un viol.

- C’est le drogman encore qui raconte le calvaire de Tania.

- Evoque le deuxième enfant de Tania, mort dans son ventre.

- Et la vie qui continue.

- Le drogman revient à Cyrus.

- Puis évoque sa vie de jeune écrivain, prof auquel on propose une biographie d’une chanteuse célèbre.

- Il touche un pactole : 300 dollars. Mais la vieille meurt. Et la maison d’édition capote.

- Puis c’est une vieille dame qui parle.

- Fille de médecin au début du XXe siècle.

- Raconte son enfance dans la Russie proche, là encore, de celle de Nabokov.

- Rumeurs de révolution et premiers pogroms.

- Très belles pages.

- Puis on en revient au monde actuel.

- Introduction du thème du Mlyvo, le « monde d’en bas » qu’on présume un monde parallèle, probablement des morts ou des ombres immortelles, dans la mythologie sibérienne (cf. Le Rameau d’or de Frazer).

- On retrouve le personnage de Daphnis, actualisé.

- Le drogman : « Nous devons aller de l’autre côté du temps ».

- Histoire (sordide) de Tatiana et du directeur adjoint. (120).

- Le drogman revient à Cyrus. Sur le cham de bataille.

- Et son interlocuteur poursuit avec le récit de Daphnis, employé dans une boucherie industrielle.

- Histoire de Lycenion la femme-chèvre.

- Thème récurrent des Orotches et des Toungouses.

- Maintenant Chloé est coiffeuse.

- Mais quand Daphnis rejoint enfin Chloé, elle est déjà « en mains ».

- Les récits se ramifient à n’en plus finir, parfois au risque de perdre le lecteur. Mais la narration est magistralement tenue, et l’on comprend qu’on comprendra plus tard ce qui nous échappe…

- A la profusion de la vie s’oppose la mise en ordre du récit, sous ses multiples formes.

- L’histoire de Daphnis et Chloé recyclée nous a emmenés très loin dans l’hier-aujourd’hui, alors que la mort de Cyrus nous ramène au jadis-actuel de l’écrit.

- Le drogman raconte la mort de Cyrus et la punition de Mithridate.

- Puis reprend le récit de l’adolescente lumineuse de Rostov.

- Histoire de la lettre d’amour de la vilaine surveillante. Histoires de lycée. Souvenirs lumineux.

- Le prof de dessin et la prof de français très aimée.

- Amours de jeunes filles. (140)

- Elles en pincent pour l’aviateur Kouznetsov.

- Son frère Sacha se moque de leurs amours de jouvencelles.

- On idolâtre la chanteuse d’opérette Anastasia Vialtseva.

- Une tante évoque la communauté du Monte Verità, à Locarno.

- On lit le journal de Marie Bashkirtseff.

- Tante Olia décrie le puritanisme chrétien.

- La petite est fascinée par cette extravagante fauteuse d’idées nouvelles. (p.150)

- Nouvelle lettre à Nabucho.

- Lui parle de Galpetra.

- Que personne n’aimait.

- Une admiratrice de Janusz Korczak.

- Qui peste quand on lui déclare qu’il était Juif.

- Le drogman écrit de Rome.

- Loge à l’Institut suisse de la Via Ludovisi.

- Se rappelle son premier séjour avec Iseult.

- Belle évocation de la « Rome des corps ».

- On devine qu’il lit Plutarque.

- Les papillons de nuit romains.

- De la cruauté respective des Romains et des Daces.

- Le drogman se rappelle Tristan.

- Le premier compagnon d’Iseult, mort accidentellement.

- Il a lu le journal intime d’Iseult, qui s’adresse à Tristan…

- La jalousie le gagne.

- A Rome où tout est copie d’antique, il se sent copie.

- Va s’efforcer d’arracher Iseult à Tristan. En vain.

- Voudrait lui révéler du neuf sur Rome.

- Mais elle a mal aux pieds.

- Sur quoi l’on revient à Rostov, en 1914,

- La jeune fille est en quête du « véritable amour ».

- Se reproche d’être vilaine, et d’avoir de vilaines mains.

- Mais elle fond dès qu’un garçon la remarque.

- Elle en pince pour Genia.

- Qui l’embrasse.

- Ses parents ne se parlent plus.

- Elle s’identifie à Marie Bashkirtsev.

- Le temps se déploie.

- Le drogman reprend son récit.

- Il continue de violer le secret d’Iseult.

- Nouvelle lettre à Nabucho.

- « Ce gens de lettre met du temps, surtout si on ne l’envoie pas »…

- Iseult fête chaque année la mort de Tristan avec des amis.

- Lors de l’invitation, un type provoque le drogman.

- Lui demande ce que ça fait d’être Russe au lieu d’être Tchétchène ou Suisse.

- Le drogman parle d’une vidéo tchétchène qu’il ne peut pas montrer.

- Le type le presse de la montrer. Et les autres aussi.

- Il la montre. Iseult quitte la pièce. Et les autres la suivent, sauf le type.

- La vidéo est une suite de scènes atroces, dont les Russes sont les victimes.

- Après le départ des invités Iseult lui dit : « Je te hais »…

- Reprise du journal de la jeune fille.

- Qui n’est plus amoureuse de Genia, mais d’Alexeï.

- Puis d’Aliocha. Qui l’entraine dans une troupe de théâtre.

- Elle rêve plutôt d’être cantatrice.

- Mais elle accepte de jouer.

- En septembre 1915, ils montent le Revizor de Gogol.

- Travaillent avec Kostrov, qui a travaillé au Théâtre d’Art.

- Dit sa mère qu’elle veut devenir actrice.

- Sa mère l’humilie en invoquant son physique.

- Novembre 1915, Aliocha va partir au front.

- Le portable du drogman sonne au milieu d’une phrase de la lycéenne…

- C’est un Herr Baumann qui l’appelle depuis Zurich.

- Qui requiert ses services d’interprète.

- Pour annoncer à un jeune Russe que son frère est mort.

- Le drogman traduit.

- Et le type dit : merci, comme si de rien n’était. Rend bien l’insensibilité du fonctionnaire suisse typique…

- La fin de la phrase de la lycéenne vient alors.

- On comprend que c’est le drogman qui en écrit la story.

- La veille du départ d’Aliocha, la jeune fille s’offre à lui.

- Mais « ça » ne marche pas.

- Elle est tout angoissée.

- Aliocha lui raconte le front et lui dit son amour.

- La guerre « pas si terrible » (p.212)

- Le journal alterne les lettres d’Aliocha (récits de guerre) et les notes de la jeune fille.

- Reprise des interrogatoires.

- Un récit qui pastiche la légende de saint Macaire.

- La parole « biblique » répond au formalisme helvétique.

- Le requérant évoque l’armée en Tchétchénie.

- Le bleu confronté aux durs à cuire, dirigés par Le Gris.

- La création du monde selon le Gris (p.228-229)

- De l’univers contenu dans un crachat.

- Entre Question et Réponse, les rôles varient.

- Ce qui reste de chaque témoignage : cela qui compte.

- Que l’homme est fait d’aussi peu de fer que 5 petits clous.

- Suite des souvenirs d’Anatoli le soldat.

- Comment le Gris a été tué.

- Question interroge Réponse sur ses crimes de guerre.

- Question prétexte le fait que le pardon ne se fera pas sans parole.

- Réponse raconte la fuite du déserteur.

- Son récit recoupe celui d’Enoch.

- Comment Dieu a fait le monde pour être aimé.

- Le déserteur va-t-il devenir un nouveau Jonas.

- Niet : on est déjà tous dans la baleine.

- Mais Réponse raconte encore Ninive.

- Puis on retrouve la lycéenne de Rostov.

- Un mois après la mort d’Aliocha.

- On apprend qu’elle s’appelle Bella.

- C’est donc la Bella Dimitrievna dont le drogman était censé écrire la bio : tout se remet en place.

- Elle est félicite par un vieil acteur moscovite célèbre de passage.

- Il lui donne ce qu’Aliocha n’a pas su.

- Elle s’en veut et s’en félicite.

- La chronique de Xénophon recoupe celle des Tchétchènes.

- Déploie la liste des victimes du massacre de Khaïbak.

- Le journal de Bella reprend en 1919.

- Elle joue pour le service de propagande des Blancs.

- Se mêle au milieu théâtral et littéraire.

- Son ami Pavel fait des reportages photo sur la guerre civile.

- Pavel est très amoureux mais elle ne l’est pas.

- Horreurs de la guerre civile.

- Août 1919. Belle retrouve son père.

- Se rappelle la mort de son frère Sacha.

- Le malentendu avec Pavel persiste.

- Son père affirme que la Russie est juste bonne pour être une colonie de l’Allemagne, et que les Russes s’entre-égorgeront entre eux.

- Elle assiste à la pendaison d’un jeune Rouge.

- Retour au drogman.

- Qui lit des vies de saints…

- Se trouve en vacances avec Iseult et son fils à Massa Lubrense, du côté de Capri.

- Se sont donné une dernière chance.

- Et décident de se quitter.

- Le drogman erre la nuit en se demandant comment les gens font pour vivre ensemble.

- Bella reprend son journal en 1924.

- Ecrit pour un certain Serioja.

- Se trouve à Pétersbourg.

- L’année 24 est supposée être l’année de Vénus.

- Cette année-là, les journaux russes ne parlent que de vols et de meurtres… (p.300)

- Se demande ce qu’elle fait sur scène.

- Elle aime rendre les gens heureux « pour un soir ».

- Craint pour sa voix. Son médecin lui prescrit le silence.

- Souffre d’être séparée de Sérioja.

- Adulée et seule.

- Raconte comment on sort des « années terribles ».

- Evoque les pieds des mendiants dans la rue. Une femme sensible et malheureuse.

- Dont le journal n’est plus daté.

- Son administrateur Iossip Epstein la demande en mariage.

- JAMAIS lui répond-elle par écrit.

- Elle se rappelle les pantoufles de la femme de Sérioja.

- Comme un reproche muet à l’Artiste…

- L’histoire de Bella recoupe celle du drogman, par contraste.

- Car Sérioja reste avec sa femme à cause de son fils.

- Alors que le drogman quitte la sienne malgré son fils.

- On retrouve le drogman dans une prison, avec une avocate.

- Celle-ci rêve de traverser la Sibérie.

- Le type de l’oie blanche suisse.

- Le détenu la provoque.