Le romancier américain parle de Cosmopolis

Le romancier américain parle de Cosmopolis

"Je voulais raconter l'histoire d'un homme qui traverse Manhattan en une journée", explique l'écrivain pour commencer. "Le type en question serait richissime et très cultivé. Il habiterait au sommet du plus haut building du monde, dans un appartement de 48 pièces qui lui aurait coûté plus de 100 millions de dollars, avec bassin à requins et nursery pour barzoïs. Il souffrirait d'une asymétrie de la prostate mais disposerait, dans son avion personnel, de la bombe atomique. Il apparaîtrait comme le maître de l'univers et vivrait pourtant, ce jour-là, l'effondrement d'une utopie "...

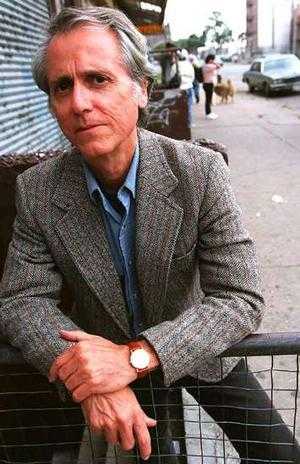

La soixantaine plus qu'entamée mais fringante, d'une discrète ironie qui renvoie à la fois à son parcours de franc-tireur peu soucieux de tapage publicitaire et à son inflexible lucidité, le romancier tout modeste d'apparence revient sur divers aspects de Cosmopolis.

Sur le protagoniste du roman, président d'un empire financier, il évoque d’abord le glissement de pouvoir du politique à l'économique: “Quelque chose de curieux s'est passé dans les années 90 aux Etats-Unis. On y a vu les entreprises devenir des puissances, et les plus grands managers rivaliser avec les chefs d'Etat et les stars des médias. L'obsession de l'argent a gagné les particuliers, scotchés devant les nouvelles de la Bourse défilant sur leurs computers. Tous se sont mis à vivre dans une sorte de futur immédiat, rythmé par le flux financier. Jusqu'alors, on disait que "le temps est de l'argent" alors que l'argent a commencé de fabriquer un temps accéléré. Mais voici que soudain, au printemps 2000, cette euphorie a été stoppée net par le chaos financier. Le 11 septembre a fait le reste..."

Si l'action de Cosmopolis se déroule un an avant la tragédie, l'ombre de celle-ci plane déjà comme une menace diffuse sur le roman dont le protagoniste dispose lui-même d'un service de sécurité digne d'un chef d'Etat alors qu'il assiste, dans sa limousine de douze mètre tapissée de liège et connectée par écrans au monde entier, à l'asssassinat en direct du directeur du FMI, en Corée du Nord, et à une émeute altermondialiste en plein Manhattan. Une fois de plus, la fiction du romancier se sera trouvée rattrapée par la réalité...

"Jusqu'au 11 septembre, précise alors Don DeLillo, les Américains se croyaient inatteignables et maîtres du futur, et voilà qu'un petit groupe de terroristes a suffi à ruiner cet optimisme "cosmique". A l'époque de la Guerre froide, nous étions conscients que de terribles destructions pouvaient toucher l'Amérique, mais à présent, à commencer par les habitants de Manhattan, chaque individu se sent menacé sans savoir où le prochain coup va porter..."

Toute l'oeuvre de Don DeLillo, dont l'influence sur les jeunes romanciers américains les plus en vue est considérable (notamment un Bret Easton Ellis ou un Jonathan Franzen), est à la fois une vaste fresque polyphonique et une mise en perspective romanesque de grands thèmes en phase avec le monde contemporain où interfèrent la technologie et la médiatisation à outrance, l'évolution de la société américaine durant un demi-siècle (dans le monumental Outremonde) et l'émergence du terrorisme, notamment. Son travail relève donc en partie de ce que Mallarmé qualifiat, à propos de l’avenir du roman, d’un “universel reportage”, mais Don DeLillo n’en insiste pas moins sur l'importance de la langue, base irremplaçable de la poétique romanesque, et de l'intuition non planifiable, à l'approche de la complexité humaine, qui distinguent le roman de l'essai ou de l'enquête journalistique.

Nulle meilleure preuve, au reste, que son oeuvre relançant l'observation sociale d'un John Dos Passos et les visions plus déjantées d'un Philip K. Dick, avec sa propre intelligence et sa propre musique.

Un ange trépasse

Un ange trépasse

Le mal rôde dans Manhattan, mais qui est le diable à Cosmopolis ? Et la notion de mal a-t-elle encore un sens dans un monde globalisé où l'argent règle tous les problèmes ? Ce qui est sûr, dès le début du périple qui doit amener Eric Packer chez le coiffeur - son divin caprice de ce matin-là-, c'est que la menace plane sur la ville, qui vise virtuellement le patron milliardaire de la Packer Capital autant que le président des Etats-Unis en visite à New York. Pourtant la menace n'inquiète Packer que de loin, protégé qu'il est par sa conviction d'être au top, par le blindage de sa stretch-limousine et par un commando d'agents de sécurité le suivant partout, jusque auprès de ses diverses partenaires, du toubib qui lui ausculte la prostate (tandis qu'il vit, avec sa responsable conseillère financière, un orgasme sans contact à base de "contrôle oculaire complet"), ou de la librarie branchée où il retrouve sa femme zurichoise multifortunée et poétesse "de merde".

Bon connaisseur de la physiologie des oiseaux et de la peinture d'avant-garde, des poètes de Bagdad au Xe siècle et de Marx qu'il lit dans le texte, Packer est le champion de la performance toute catégorie et l'homme du futur accompli, dont un disque dur devrait prolonger éternellement la vie à supposer que son corps pourtant entraîné le lâche contre toute attente ou que le mal rôdant le frappe comme il a frappé (à son vif plaisir, soit dit en passant), un magnat russe de sa connaissance, étripé sur la rue en plein jour.

Il y a de l'ange en Packer, dont les ailes virtuelles le portent au-dessus de l'"espace viande" de la rue, et pourtant c'est par ladite viande qu'il va chuter, dont un damné plus ou moins squatter a voulu flairer la "saleté". Incarnation du ressentiment, ce pauvre Benno "jeté" par son entreprise, et qui fait la peau de Packer avant de lui faire les poches, est à vrai dire un piètre démon à côté de celui-là. D'ailleurs l'arrêterait-on que le mal continuerait de rôder en souriant dans une autre "limo", selon "l'axe du Bien" tracé par les nouveaux dieux...

Don DeLillo. Cosmopolis. Traduit de l'américain par Marianne Véron. Actes Sud, 222p.

new york

-

Don DeLillo à Manhattan

-

New York ville debout

Notes de l’aube, janvier 1981

...Et soudain je me réveillai dans le courrier routier marqué du sceau du Lévrier, soudain je l’avais deviné, soudain c’était là : quelque chose de grand advenait; les yeux exorbités, je pleurais et j’exultais: il y avait dans le ciel une ville illuminée; au bout de la nuit, le courrier routier ne s’était arrêté que pour ça le long de l’Hudson River: le visage levé vers cet Himalaya de lumière, à l’instant j’étais transporté. Depuis trente-trois jours que je me trouvais aux États-Unis d’Amérique, pas une fois je ne m’étais senti ainsi soulevé, soudain délivré de tout un poids qui pesait sur l’ordinaire de mes jours, piètres misères et boyaux meurtris, soudain transfusé de la cosmique énergie que je sentais accumulée dans ce qui venait de m’apparaître comme une galaxie concentrée aux astres géométriquement disposés dans la masse obscure de l’armature de pierre et de verre qu’un seul élan paraissait suspendre entre deux infinis.

J’aurais pu me sentir écrasé par New York. Au lieu de cela sa vision m’exaltait. Après ces trente-trois jours que j’avais passés aux États-Unis d’Amérique où, le plus souvent, je m’étais senti égaré, seul, éperdu et comme exilé, l’apparition de l’inimaginable cité m’investissait de sa puissance contenue, laquelle me porterait, encore et encore, tout au long des sept jours que j’allais y passer.

Et tout, dans la foulée, se passerait de la même façon quelque peu magique. Tout se trouverait également entraîné dans une sorte de vent d’épopée. Déjà le courrier routier frappé au sceau du Lévrier s’était ébranlé pour se précipiter, quelques instants après, dans le conduit bétonné qui s’enfonce sous le fleuve et pénètre ainsi l’inimaginable cité par ses entrailles, pour dégorger enfin son contenu d’obscurs destins humains dans le dépotoir de la gare routière de Times Square.

Et tout, dans la foulée, se passerait de la même façon quelque peu magique. Tout se trouverait également entraîné dans une sorte de vent d’épopée. Déjà le courrier routier frappé au sceau du Lévrier s’était ébranlé pour se précipiter, quelques instants après, dans le conduit bétonné qui s’enfonce sous le fleuve et pénètre ainsi l’inimaginable cité par ses entrailles, pour dégorger enfin son contenu d’obscurs destins humains dans le dépotoir de la gare routière de Times Square.J’ai tout bien noté, tout bien observé, conformément à la vérité formulée par mon occulte compère Charles-Albert, selon laquelle observer c’est aimer. Ou plus exactement: j’absorbais tout à fleur de peau, je laissais tout m’atteindre, tout m’imprégner, tout m’abreuver et me nourrir, tout me traverser et me fortifier.

Je me suis donc retrouvé dans la gare routière de Times Square, et dès que j’y fus, loin de me sentir perdu au milieu de tant de frères humains paumés, drogués, prostitués, toute la lie de l’humanité, j’enchaînai tout décidé une pensée à l’autre, tout résolu je faisais ça et ça, car je savais que de ça et ça dépendait la liberté de me concentrer et de m’imprégner de la terrible réalité.

Trente-trois fois ainsi, puisqu’il faut bien qu’aussi les chiffres affabulent pour signifier, trente-trois fois j’ai fait avec l’humanité le tour des couloirs en entonnoir de la gare routière de Times Square en attendant que là-haut, à la surface de la terre, le vent d’épopée ne dissipe les ténèbres et les fumées sur la Grande Avenue descendant à la mer.

Trente-trois fois je fus exilé et trente-trois fois repoussé par les flics métissés. Trente-trois fois je fus excorié vif, le dedans irradié de visions glaciaires et le dehors de la chair comme un ciel de nerfs sous le sel. Trente-trois fois j’eusse aimé me reposer et dormir, mais à chaque instant enfin que, putes ou pédés, camés, exilés, nus et solitaires, nous allions nous assoupir, surgissaient les flics métissés qui nous repoussaient.

Il y avait là tout le déchet de la nuit d’Amérique, toute la misère et l’accablement, l’infortune subie et la veulerie consentie, la détresse et le vice, la victime éternelle de l’injustice et l’éternel forban, mais à tourner avec eux dans les couloirs en entonnoir de la gare routière de Times Square, je confondais tous ces visages marqués, ces regards souillés, blessés, meurtris, en un seul corps je rassemblais ces spectres avachis et j’étais ce corps de toute destinée, ce corps créé, arraché au puits maudit, ce corps lavé, ce corps béni, ce corps aimé, ce corps meurtri, vieilli, torturé, crucifié.

Il y avait là tout le déchet de la nuit d’Amérique, toute la misère et l’accablement, l’infortune subie et la veulerie consentie, la détresse et le vice, la victime éternelle de l’injustice et l’éternel forban, mais à tourner avec eux dans les couloirs en entonnoir de la gare routière de Times Square, je confondais tous ces visages marqués, ces regards souillés, blessés, meurtris, en un seul corps je rassemblais ces spectres avachis et j’étais ce corps de toute destinée, ce corps créé, arraché au puits maudit, ce corps lavé, ce corps béni, ce corps aimé, ce corps meurtri, vieilli, torturé, crucifié.Je suis remonté de là-bas dans un état de complète attention. Je me sentais libre et net. Je devais être sale, mais il me sembla plonger dans une onde glacée et claire au moment où, m’arrachant à l’air vicié de la gare routière de Times Square, je débouchai dans l’espèce de fjord de pierre et de verre de la Grande Avenue le long de laquelle déboulait un vent d’épopée.

Sans doute était-ce un peu niaiseux de ma part, mais il n’empêche que je me suis alors figuré que j’étais bonnement un géant. Je n’avais plus guère en poche de quoi survivre en ces lieux que quelques paires de jours, et cependant je me sentais d’humeur conquérante à déclencher des tempêtes. Et c’est ainsi qu’à véhémentes enjambées je me suis mis à marcher vers la mer.

Tout était d’une altière beauté. Il n’y avait âme qui vive encore dans l’immense décor, et tantôt il me semblait fouler une allée de lave élastique au fond de quelque canyon glaciaire, tantôt les claques d’air et le silence, la perspective inversée des buildings comme appuyés aux lucarnes du ciel, et le mystère, et l’impérieux de tout ça, le fier, l’audacieux, le prétentieux de tout ça, le prodigieux élan de tout ça me portait à me croire, comme en haute altitude, enfin délesté de tout le poids d’en bas et pour ainsi dire en passe de léviter. Or je ne délirais pas. Tout niaiseux que je fusse de me croire un géant, je participai de cet élan et, l’esprit décapé, je ne laissai à ma façon de relayer les messagers du vent d’épopée.

Tout était d’une altière beauté. Il n’y avait âme qui vive encore dans l’immense décor, et tantôt il me semblait fouler une allée de lave élastique au fond de quelque canyon glaciaire, tantôt les claques d’air et le silence, la perspective inversée des buildings comme appuyés aux lucarnes du ciel, et le mystère, et l’impérieux de tout ça, le fier, l’audacieux, le prétentieux de tout ça, le prodigieux élan de tout ça me portait à me croire, comme en haute altitude, enfin délesté de tout le poids d’en bas et pour ainsi dire en passe de léviter. Or je ne délirais pas. Tout niaiseux que je fusse de me croire un géant, je participai de cet élan et, l’esprit décapé, je ne laissai à ma façon de relayer les messagers du vent d’épopée.Par cette espèce d’escalier de pierre et de verre je suis donc descendu tout le long de la Grande Avenue jusqu’aux docks. Et de bloc en bloc, m’approchant de la mer et commençant de croiser des gens, je me sentais plus léger, plus consistant, plus joyeux. Et là-bas j’ai pris le ferry, déjà bondé de matinaux préoccupés. Or je n’en avais qu’à Manhattan que, de loin, je voyais mieux apparaître tel qu’il est, prodigieux rêve de pierre et de verre de géant niaiseux, formidable cristal des élans, conglomérat d’énergie et de sang, de folie et de vent...