…Vous êtes là-bas et je suis ici, mais vous n’avez aucune preuve de mon existence, ni moi de la vôtre: on en reste toujours réduit à des approximations et à des conjectures qui changent selon qu’on est venu au monde dans une grande ville du nord ou en bordure d’un désert, mais il ya ce souffle, c’est vrai, il y a ce souffle dont on dit qu’il est partout le même - on se dit que ce souffle serait le seul à pouvoir dissiper ces nuées…

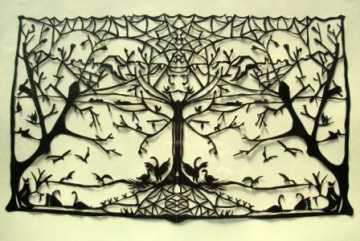

Image : Philip Seelen

Carnets de JLK - Page 175

-

Le dieu caché

-

Comme je te vois

…Qui sont nos ombres et que se murmurent-elles quand nous avons le dos tourné, compère, y as-tu jamais songé, où es-tu lorsque je me retourne vers ton ombre, et la mienne, la vois-tu comme je vois la tienne, et qu’en serait-il de nous si nos ombres cessaient de s'entendre ?…Image: Philip Seleen

-

Maudits de luxe

COUP MEDIATIQUE. La correspondance des deux écrivains à succès Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy, courant sur six mois de 2008, vaut-elle le battage qu’elle suscite ?

Ce devait être le « coup » de Teresa Cremisi, patronne des éditions Flammarion qui orchestra déjà, l’an dernier, les effets d’annonce précédant la parution de La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq. Selon la même logique marchande, une rumeur non moins affriolante annonçait cet été le retour de l’amer Michel avec un « inédit ». Des libraires, françaises et francophones ont subi de fortes pressions visant à leur faire passer de grosses commandes avant de pouvoir juger de l’objet. Or en quoi consiste celui-ci ?

Ennemis publics, le titre de l’ouvrage, constitué de 29 lettres échangées entre janvier et juillet 2008, annonce la couleur. Michel Houellebecq en est l’inspirateur, selon lequel lui et BHL, qui n’auraient rien d’autre en commun, seraient tous deux les victimes d’une « meute » les poursuivant de sa haine.

L’entrée en matière est quasi burlesque: Houellebecq, dans une première lettre, fait ainsi le portrait de BHL en « spécialiste des coups foireux et des pantalonnades médiatiques », baignant dès son enfance « dans une richesse obscène », incarnant par excellence la « gauche-caviar ». Et de préciser : « Philosophe sans pensée, mais non sans relations, vous êtes en outre l’auteur du film le plus ridicule de l’histoire du cinéma ». Dans la foulée, Houellebecq se présente lui-même comme « nihiliste, réactionnaire, cynique, raciste et misogyne honteux », concluant en ces termes non moins accablants : « Fondamentalement, je ne suis qu’un beauf », doublé d’un « auteur plat, sans style »…

On l’aura compris : cette double caricature serait celle que diffusent les ennemis de nos « maudits ». Ceux-ci se sont découvert le même sort affreux « au restaurant ». D’où le besoin de répondre à la grave question : « pourquoi tant de haine ? » Et BHL, milliardaire affligé, d’évoquer, avec le millionnaire Houellebecq, la cohorte des lynchés de génie qui les ont précédés, de Baudelaire (sic) à Ezra Pound…

Pourtant cet échange, soyons juste, ne va pas s’en tenir à ces lamentations évidemment infondées - la meute se réduisant de fait à une poigné de critiques parisiens qui ont le front de ne pas reconnaître l’incommensurable talent des duettistes, tel un Pierre Assouline, qualifié par l’élégant Houellebecq de « ténia ». Autant Houellebecq que BHL ont des choses parfois intéressantes à dire. Qu’ils parlent de leurs pères respectifs (l’alpiniste ronchon de Michel, et l’affairiste froid de BHL), de morale politique (Michel le cynique et BHL le vertueux) de ce qui les passionne réellement ou leur tient lieu de credo « philosophique »: chacun, en écrivain « tripal » pour Houellebecq, ou en intellectuel plus structuré pour BHL, dépasse parfois le papotage convenu ou le plaidoyer pro domo. Mais tout cela fait-il un vrai livre ? Le lecteur appréciera…

Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics. Flammarion/Grasset, 332p. -

Ceux qui rayonnent

A propos d'Alexandre Jollien et de Christiane Singer

Deux livres font ces temps un malheur, qui ont pour point commun de témoigner d’expériences existentielles difficiles, voire extrêmes. Il s’agit, d’une part, de La construction de soi d’Alexandre Jollien, où le jeune handicapé s’attache à dépasser la griserie du succès que lui ont valu ses premiers livres, et sa panique devant le bonheur, avec l’aide de la philosophie. Et, d’autre part, des Derniers fragments d’un long voyage de Christiane Singer, consignés durant les derniers mois d’une existence dont la fin était annoncée dès octobre 2006. Or à quoi tient le succès de ces deux livres ? L’engouement du public ne serait-il pas lié à un mélange douteux de curiosité et d’apitoiement « voyeur » ? N’est-ce pas la seule « performance » de l’infirme ou de la malade qui en impose ? N’y aurait-il pas là qu’un effet de mode et d’entraînement moutonnier ?

A vrai dire, seuls ceux quoi ont lu ces deux livres pourront répondre de bonne foi à ces soupçons, tant la substance de ces écrits échappe aux critères ordinaires du succès. Certes, autant Alexandre Jollien que Christiane Singer nous apparaissent comme des individus hors du commun, pour ne pas dire des « modèles » ou d’humbles «héros». Mais ni l’un ni l’autre ne pose en donneur de leçons. Ni l’un ni l’autre ne propose de recettes pour échapper au poids d’un handicap ou à l’angoisse de la mort. Tous deux sont empêtrés dans leur chair et tâchent de « faire avec ». S’ils ont apparemment plus de dons ou de courage que la moyenne, ce n’est pas leur talent ou leur cran qui nous touchent, mais plutôt le rayonnement involontaire de leur personne et de leur parole.

Tout cela est évidemment très peu marketing : le rayonnement d’une personne ou d’une parole. D’ailleurs essayez de fabriquer un Jollien bis ou un clone de Singer à partir des mêmes ingrédients présumés (handicap + kit philo, ou cancer + kit littérature), et vous verrez ce qu’il en résulte…

L’esprit vulgaire de l’époque se figure le succès sous la forme d’un «gros lot» qui se décroche automatiquement en fonction de certains mécanismes. Or s’il est vrai que nombre de « tubes », en matière de littérature ou de cinéma, répondent à un conditionnement du sentimentalisme ou du sexe, de la violence ou de l’action, de l’exotisme ou du rêve, il est non moins évident que le goût des gens n’est pas réductible à cette standardisation. Bien entendu, d’aucuns diront qu’Alexandre Jollien « profite » de la vogue actuelle d’une philosophie prête-à-porter, même s’il se démarque clairement de celle-ci. De la même façon, d’autres sceptiques rangeront Christiane Singer au rayon « développement personnel »…

Ce qui est plus difficile, en notre temps de clientélisme froid, est de considérer que l’un et l’autre, Alexandre et Christiane, nous touchent parce qu’ils vivent ce que nous vivons tous et qu’ils expriment ce que nous ressentons et ne pouvons tous exprimer. Pourquoi, lorsque Christiane Singer se pointait à Fribourg ou à Crêt-Bérard, des foules se déplaçaient-elles ? Pourquoi les gens affluent-ils aux conférences d’Alexandre Jollien et lisent-ils ses livres ? Parce que ce sont des stars ? Nullement. Parce que ce sont des gens simples qui disent vrai et rayonnent, chacun à sa façon, mais de la même joie. Là gît peut-être leur secret à tous deux, qui ne s’achète pas plus qu’il ne se vend : la joie.

Alexandre Jollien, La construction de soi. Seuil, 2006.

Christiane Singer. Derniers fragments d’un long voyage. Albin Michel, 2007.Cette chronique a paru dans les colonnes de 24Heures.

Aquarelle de Samivel: à découvrir dans la magnifique exposition du Château de Saint-Maurice d'Agaune, consacrée au centenaire de l'artiste-écrivain, jusqu'en septembre.

-

Ceux qui attendent sur le quai

Celui qui se retrouve seul au bout des quais / Celle qui affirme qu'elle risque sa peau chaque fois qu'elle empoigne son stylo Mont-Blanc à trois cents balles / Ceux qui ne supportent pas la joie des autres / Celui qui récolte la monnaie oubliée des automates / Celle qui jouit des insinuations qu’elle sème / Ceux qui redoutent les instruits / Celui qu’obsède le Complot / Celle qui ne voit que le beau côté des choses / Ceux qui observent leur voisinage au moyen de lunettes d’approche / Celui qui se dit l’Epée du Seigneur / Celle qui fait semblant de claudiquer pour qu’on la prenne en stop / Ceux qui envoient des lettres aux journaux / Celui qui ricane de tout / Celle qui ment pour ne pas décevoir / Ceux qui mutilent les animaux / Celui qui se croit remplaçable / Celle qui hume les aisselles / Ceux qui notent les numéros de plaque des automobilistes en faute / Celui qui aime nager en apnée / Celle qui joue du piano à minuit / Ceux qui aiment voir brûler les maisons / Celui qui se flatte de ne pas jouir / Celle qui rêve d’un Monsieur posé / Ceux qui pleurent…

Dessin et peintures de Lucian Freud

-

Tautologie

… Alors tu vois, p’tit gars, tu voulais que je t’esplique ce qui va pas dans l’art qui se la joue, donc je t’esplique: ce qui va pas dans l'art qui se la joue c’est que l’idée ne dit que l’idée et que la matière ne dit que la matière, c’est que le seul projet se réduit au projet avant que le discours s'en tienne au discours, tu vois ça p’tit gars, y a aucun chemin, y a pas d’objet qui lévite, y a rien qui soit plus que ce qui est dit avant de le faire ni après, d’ailleurs y a pas de faire, y a que ce qu’y a, tu vois ça, pt’it gars: ce grillage qui est à la fois le signifié et le signifiant du grillage grillagé et grillageant mais les critiques vont t'espliquer ça mieux que moi, p'tit gars...

Image : Philip Seelen -

Dans les allées du Pouvoir

RETOUCHES Michel del Castillo relativise la monstruosité de Franco, et Dobritsa Tchossitch accentue celle de Tito…

Les relations entre l’écrivain et le pouvoir n’ont jamais été simples, même en dictature où l’on pourrait croire que le choix des premiers, face au second, se borne à s’aligner, se taire, s’exiler ou risquer sa vie. Or deux livres récemment parus illustrent la complexité de ce rapport, et le pouvoir d’élucidation que peut avoir un roman en pleine pâte ou un récit opposant les nuances de la réalité aux idées reçues et aux clichés. Clichés de l’occurrence : Franco le « fasciste » assassin, et Tito le communiste « libéral ».

Au général Franco, Michel del Castillo, en écrivain français dont l’âme est restée espagnole, a consacré un récit qui bat en brèche l’image caricaturale du Caudillo sans le sanctifier pour autant. Première mise au point : Franco n’est pas un fasciste au sens païen et révolutionnaire, mais un militaire catholique conservateur, qui croit en l’armée, en l’Eglise et en l’Espaggne éternelle. Anticommuniste pur et dur, il s’oppose aux forces de gauche, en 1936, dont les deux tiers (communistes, socialistes et anarchistes) veulent la mort de la République. Si, Castillo ne minimise pas la férocité de son combat contre les rouges et la répression sauvage sévissant jusqu’en 1942, il rappelle aussi, après Orwell et Koestler, ce que fut la terreur « républicaine » assimilable à de véritables purges staliniennes. Républicain modéré se réclamant du camp des « deux fois vaincus », par les communistes et par les franquistes, Michel del Castillo, qui a fui l’Espagne en 1939 avec sa mère, approche Francisco Franco y Bahamonde en romancier sensible au personnage et à ses complexes d’homme petit et mal dans son corps, intérieurement peu sûr de lui et d’autant plus rigide et dogmatique. En dépit des milliesr de victimes de la répression et de conditions de détention atroces, rien de « génocidaire » chez ce dictateur militaire qui ne refoula pas les Juifs réfugiés en Espagne et en sauva même en faisant délivrer des passeports espagnols aux persécutés par ses ambassades à l’étranger. « Mon poignet ne tremnblera pas », avait dit le Caudillo le jour de son accession au pouvoir suprême. « Il tint parole » constate amèrement Michel del Castillo qui n’a jamais avalé, au demeurant, les leçons de franquisme que lui assena un Jean-Paul Sartre ignorant tout de son pays…

Portrait de Tito en satrape

Une bien plus profonde amertume, encore, imprègne Le Temps de l’imposture de Dobritsa Tchossitch, grand roman des illusions perdues de toute une génération de « croyants » que l’écrivain fait raconter par un dirigeant communiste fanatique devenu le dauphin du maréchal Tito, lequel le chassa d’un jour à l’autre comme un malpropre après une offense à sa majesté.

Dernier épisode de la fabuleuse saga familiale des Katic, qui a fait de Tchossitch l’un des trois grands auteurs serbes du XXe siècle, avec Andritch et Tsernianski, Le Temps de l’imposture s’ouvre sur un saisissant « effet de réel » où Dusan Katic, protagoniste du Temps du pouvoir, remet en question la vérité du romancier avant de succomber à son troisième infarctus. Or c’est avec La chronique de notre pouvoir, confession ravageuse du personnage en question, sous-intitulée Comment nous sommes devenus ce que nous sommes, que l’écrivain, qui fut partie prenante du pouvoir, retrace la longue marche vers le « socialisme à visage humain» si cher aux Occidentaux, qui fut à vrai dire une sorte de monarchie à l’orientale dominée par un mégalomane épris de luxe dont les caniches buvaient dans des coupes de cristal et qui envoyait ses adversaires en camps de concentration. En perspective cavalière, alors que la Yougoslavie se désintègre, Dusan Katic fait le bilan de son exercice du Pouvoir qu’il croyait « pour le bien des hommes » et que l’Histoire a balayé. Avec la mise en abyme d’une aventure politique qu’il a partagée avant de s’en distancier (en 1968), pour revenir au premier rang en 1992-1993 en sa qualité de « père de la nation », Dobritsa Tchossitch apparaît ici, au terme de son épopée, comme un acteur-témoin dont la confrontation avec le pouvoir aboutit au constat que celui-ci corrompt ce qu’il y a de meilleur en l’homme, constatant finalement que « l’homme est plus grand que toute vérité »…

Michel del Castillo, Le Temps de Franco, Fayard, 392p.

Dobritsa Tchossitch (Dobrica Cosic). Le Temps de l’imposture, traduit du serbe par Vladimir Cejovic. Postface de Georges Nivat. L’Age d’Homme, 372p.

Cet articée a paru dans l'édition de 24Heures du 22 novembre 2008.

-

Docteur Miracle

Celui qui se soigne en vous soignant. Avec une révérence au Grand variable de Christian Cottet-Emard...

Je le consulte tous les sept ans, avec la satisfaction anticipée de le soigner autant qu’il me soigne. Je ne m’en suis avisé qu’hier en sortant de chez lui aussi gai qu’il le paraissait lui-même après trois heures d’entretien délirant (ses patients se livraient à divers jeux de patience dans la salle d’attente), mais il incarne en somme la réplique vivante du Docteur Invraisemblable de Ramon Gomez de La Serna, avec des traits particuliers qui ne sont qu’à lui.

D’abord du fait qu’il est Batave d’origine et non seulement pédiatre et psychiatre mais également gemmologue et potier, apprenti chanteur et prêtre de l’église des Vieux-Catholiques. Cela surtout est important car ma mère et la mère de ma mère étaient de la même dissidence qui récuse l’infaillibilité du Pontife romain. De surcroît, nous nous sommes trouvé le goût commun du philosophe russe personnaliste Nicolas Berdiaev (surtout pour Le sens de la création) et de la langue de bœuf aux câpres, essentiellement pour la sauce, vu que manger de la langue nous rebute l’un et l’autre.

Ordinairement le docteur Van de P. fait attendre ses patients sept heures. La ruse consiste à prendre rendez-vous à 7 heures du matin, comme j’en avais pris la précaution hier, introduit dans son bureau tapissé de toiles abstraites ou symbolistes (tendance Carl Gustav Jung) par son assistante hindoue à grands yeux de maki. Or l’attendant, je commençai de lire, et j’eus le temps de finir le petit livre de très dense poésie de mon compère de blog Christian Cottet-Emard, intitulé Le grand variable.

Lorsque parut le Docteur Miracle, souriant de tout son regard avant de m’embrasser avec sa fougue de mystique maboul, je lui citai tout de go l’une des dernières phrases du Grand variable: «Ce qui aurait échappé à n’importe quel promeneur prend un tout autre relief pour moi qui connais un peu la stratégie frénétique et silencieuse des plantes, des fleurs et des arbres». Et le docteur Van de P. me regardant cliniquement de répondre aussitôt: «Vous vous portez comme la Fleur du Flamboyant, à cela près que vous manquez un poil de fer et d’huile de poisson. Mais racontez-moi donc ces sept dernières années…»

Tout le temps que je lui parle du monde tel qu’il ne va pas et tel que je le vois, en regardant tantôt le pèse-bébé et tantôt le grand livre intitulé Le Temple de l’Homme posé sur son bureau, le Docteur Miracle prend des notes fébriles en me lançant avec reconnaissance: «Vous m’aidez, Seigneur, vous m’aidez beaucoup!». Puis de me recommander soudain de mieux respirer, tout en s’allongeant à plat ventre sur son lit de consultation pour me montrer sa méthode, de danser un peu en tourniquant comme un derviche, puis de m’inviter à prononcer un long OM en faisant monter le double son de nos voix de notre double tréfonds.

Des trois heures que nous venons de passer ensemble, tandis que ses patients patientent, je sais que nous sortirons tout à l’heure régénérés. L’Avenir du Monde nous inquiète tous deux gravement. L’Asile de Fous des arènes médiatiques nous inspire des propos vifs. Nous chantons une fois de plus le Chaos divin tout en déplorant le gâchis mortifère de la Structure et de ses plans de guerre. Il m’offre une fiole de gélules d’huile de poisson en me recommandant plutôt d’aller pêcher en altitude. Je lui promets ma prochaine aquarelle à l’eau de glacier. Sur quoi nous nous quittons guéris pour sept ans…(A La Désirade, ce samedi 25 février 2006)

Image: Philip Seelen

-

L'Enfant prodigue

1. Le Jardin suspendu

Ce que je vois d’abord est un jardin, et cette maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve ?

Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, et il est probable que ce soit bel et bien le premier souvenir réel qui m’est revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là et qui aurait filtré dans le rêve, peu importe à vrai dire, sauf que le jardin sous l’eau relèverait alors d’une vision plus ancienne, je le comprends maintenant.

J’aurai donc anticipé: avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’incertitude dans cette première remémoration, mais ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin me suffiront pour fixer les premiers éléments d’un récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision: les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.

Et chaque détail en appelle un autre: tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent: on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.

Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.

Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.

Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant: cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il: moi? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.

Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela a-t-il vraiment commencé?

Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses? Mon besoin de tout réparer? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent: peut-être une conscience? Une première intuition personnelle? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement: de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans? Que sais-je?

Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère?

Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.

On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.

Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de halos de réverbères, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.

En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.

Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.

Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.

C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire: vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba-Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus: plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.

C’est comme ça qu’il me raconte, dans le noir, l’histoire des deux Ivan, le petit et le grand, deux frères comme nous, le petit qui rêve et le grand qui vole.

Le petit Ivan vient de s’endormir quand il voit le grand Ivan, appuyé à un rayon de lune, qui lui propose de l’emmener sur l’île où tout est possible, et tout aussitôt le petit Ivan, qui a répondu oui-da, se sent emporté dans les airs par le grand Ivan qui lui recommande de s’accrocher. Sur l’île où tout est possible, les deux premiers défis sont relevés par le grand Ivan, qui allume un feu pour y brûler son ombre avant d’y griller trois poissons qu’il n’a pas pêchés. Mais tout se gâte ensuite lorsque le petit Ivan prétend qu’il voit toujours l’ombre du grand Ivan et que les poissons n’y sont pas, sur quoi la pluie s’abat sur le feu du grand Ivan tandis que le petit Ivan, qui a sorti sa flûte de jonc, en joue pour faire cesser la tempête, au dam de son frère qui défie alors Baba-Yaga, surgie de son ombre, de montrer au petit Ivan de quel bois elle se chauffe. Baba-Yaga se chauffe au bois de mon grand frère, mais un jour mes larmes me sauveront la mise comme elles sauvent la vue de Michel Strogoff avec lequel je reviendrai en Russie bien plus tard.

A chaque aube me revient, du fond du corps, cette angoisse irrépressible qui est peut-être une affaire d’âge, et qui se dissipe avec le premier café en réactivant alors, étrangement, de très anciennes hantises de cataplasmes et de ventouses administrés à l’enfant cloué à plat ventre.

Comment a-t-on pu vivre dans ce tout petit corps de mollusque, et supporter tant de tribulations, et s’en relever si crânement? Mais avant: comment est-on sorti de l’eau de la nuit sans crever de cet effroi? Et ensuite, comment a-t-on franchi l’escalier de pierre séparant le dedans de la maison du dehors sans tomber dans le vide qu’on imaginait?

A mesure que l’angoisse du fond du corps me surprend à chaque aube de plus, s’aiguise l’épée du mot qui me défendra des poignards du souvenir, et je ne parle pas que du souvenir des maux de la première heure qu’évoque l’expression faire ses dents, mais de tout ce qui fait cette planète de douleurs où cataplasmes et ventouses vont de pair avec soif d’enfer ou faim de lait, canicules de fièvre ou frissons glacés des épidémies familiales ou mondiales; puis le café de l’aube me ramène à l’apaisante onction des mains de mères ou de tantes, aux matinées des petites convalescences.

Le mot CLAIRIÈRE me vient alors, avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait que matérialiseront les zwiebacks et la tisane du rescapé.

La neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit, mais à présent il est temps de ne plus subir à plat ventre les cataplasmes et les ventouses: c’est l’heure de se lever dans le parc à barreaux de bois que ma grande sœur vient de quitter en se dandinant comme une canette pour se diriger toute seule vers l’autre monde que désigne le mot DEHORS - c’est l’heure de se mettre à tomber.

Image: papier découpé Lucienne K.

-

Fantasmes

…Ce que je vois ce sont des araignées, et je sais déjà ce que vous allez conclure, Docteur : elle voit des araignées donc elle voit des mains velues à cinq pattes qui vont ramper jusqu’à son nid, mais je vois aussi des arbres qui gesticulent, Docteur, comme vous quand vous me faites peur avec vos grandes mains nues…

Image : Philip Seelen -

Trou noir

… De toute lumière qui n’éclaire rien naît forcément le désir de Quelque chose dont nous savons qu’il est pour ainsi dire l’origine de l’éternel questionnement du lycéen moyen se demandant: nom de bleu mais pourquoi qu’il y a quelque chose au lieu de que dalle, et de cette conscience du manque, articulée à l’émerveillement du jeune être se sentant happé par le mystère insondable, émane précisément cette lumière qui n’éclaire rien…

Image : Philip Seelen -

Jardins & Loisirs

… Notre Compagnie se propose de réhabiliter les fameux Jardins de Bagdad dès que la ville sera sécurisée et sous contrôle démocratique, il est impératif que l’Irak libéré recouvre son intégrité en matière d’espace arborés selon les derniers canons de la Civilisation, ainsi la redistribution harmonieuse du bâti et du feuillu sera-t-elle conçue en synergie avec l’implantation de grands complexes Wellness, c’est pourquoi nous recommandons impérativement à notre estimée Clientèle de voter Républicain…

Image: Philip Seelen.

-

Subliminal

… Le motif fantasmatique de la nouvelle Campagne de Sensibilisation dont la réalisation nous a été confiée par le Ministère, ciblée Retour du Religieux, assimile les notions de Protection et de Communion que surdétermine le cousinage formel de la capote et de l’hostie, à partir de quoi les professionnels de nos sept bureaux d’étude ont élaboré et finalisé le cryptage de notre Top-Affiche, à hauteur de 2 millions d’euros budget inclusif…Image: Philip Seelen

-

Top Secret

… ILS nous parlent, il ne fait aucun doute qu’ILS cherchent à nous parler, je sens qu’ILS m’ont choisie, moi Solange Bourdon, depuis que je suis entrée en communication avec une Sœur qu’ILS ont appelée elle aussi, partout elle voyait des traces, comme des traces d’ailes sur ses partitions de musique, ce qui ne la gênait point vu qu’ILS lui remémoraient à mesure les portées effacées, et voici que, leurs traces sont apparues chez moi sur un Document Officiel dont le texte, effacé par EUX, s’est miraculeusement inscrit à son tour dans ma mémoire, comme quoi le premier contact est établi, mais je ne dirai rien au bureau : c’est entre EUX et moi…Image: Philippe Seelen.

-

Le sourire de Cindy

… La victime a conservé son sourire en dépit des sévices sexuels et de la décapitation que lui ont fait subir les tueurs assurément liés à la nébuleuse terroriste internationale, le Gouverneur exige qu’il ne soit fait aucune mention, avant les élections, de la présence du trafiquant pakistanais dans la limousine tant il est vrai que seul doit être considéré le message positif que le sourire de papier glacé de sa merveilleuse épouse adresse à ceux qui attendent de lui qu’il nettoie l’Etat de ses insectes nuisibles, et que ceux-là soient assurés du fait qu’il tiendra ses engagements avec une détermination que relance, à la face du monde libre, le sourire de Cindy…Image: Philip Seelen

-

Collage

… Tout est en toi de ce qu’il t’est donné à déchiffrer, il suffit de t’arrêter au bord de la rue passante et d’écouter la voix qui remonte le courant de Main Street, tu t’imagines ta première montre-bracelet au motif de Mickey, tu te rappelles la première mandale avec laquelle l’ordure l’a envoyée valdinguer, le cran d’arrêt planqué dans l'étui de ton saxo, la première nuit que tu as passée seul avec elle et la longue paix qui a suivi trois ans durant avant sa rencontre du guitariste à tête de Jivaro qu’elle appelle toujours l’Homme de sa vie et toi Sweet Daddy même si l’image de l’autre refait parfois surface dans le tourment de ta peinture …

Photo: Philip Seelen -

Contre le mol ensauvagement

Sur Le Principe d'humanité de Jean-Claude Guillebaud. Une rencontre. Paris, 2001.

Sur Le Principe d'humanité de Jean-Claude Guillebaud. Une rencontre. Paris, 2001.

Une triple mutation, à la fois économique, numérique et génétique, est en train de transformer notre monde, que le philosophe Michel Serres estime aussi importante que la révolution néolithique, mais dont nous n'avons encore qu'une idée confuse.

«Rien d'étonnant à cela!» s'exclame Jean-Claude Guillebaud, qui rappelle que les hommes de la Renaissance, ou les acteurs de la révolution industrielle, n'avaient pas conscience non plus de la rupture radicale qu'ils étaient en train de vivre. «Nous vivons plusieurs événements en même temps, poursuit Guillebaud, dont l'aspect énigmatique est accentué par l'accélération des changements. Nous vivons la mondialisation économique, qui change la donne par rapport au politique. Nous vivons la révolution numérique et découvrons un nouveau continent, le cyberespace, avec la même perplexité fascinée que les marins de Colomb. Nous vivons la révolution génétique, aussi, et nous commençons de réfléchir sur chacune de ces trois mutations.

«Pourtant il nous reste à les penser ensemble, car ce qui importe le plus est leur interaction. Voyez par exemple la menace d'asservissement de la science par l'économie. Voyez comme, au lendemain des attentats de New York, toute opposition à la mondialisation a soudain été diabolisée. Ou voyez les lobbies des biotechnologies s'installer à Bruxelles pour profiter de la situation de déficit démocratique dans laquelle se trouve l'Europe...»

Dans son minuscule bureau parisien des Editions du Seuil, où il a publié certains des meilleurs essayistes-critiques du moment (de Cornelius Castoriadis à Edgar Morin, en passant par Henri Atlan), Jean-Claude Guillebaud explique comment, après une carrière de grand reporter qui l'a conduit d'Afrique au Vietnam, ou du Cambodge au Bangladesh, il en est arrivé à concevoir ces passionnantes traversées transdisciplinaires que représentent La Tyrannie du plaisir, La Refondation du monde et Le Principe d'humanité.

«Je rêvais d'une carrière de prof de droit, et c'est par Mai 68 que j'en suis arrivé au journalisme, quand Henri Amouroux, mon patron de Sud-Ouest, où je travaillais pour payer mes études, m'a envoyé à Paris, moi le petit étudiant qui ne pouvait que «comprendre ce bordel». Ensuite, la réforme universitaire sévissant, je me suis retrouvé sur le terrain, où j'allais découvrir d'abord, au Biafra, l'Afrique, la mort et... Kouchner.»

Fils de général gaulliste et de mère pied-noir, il vécut la déchirure algérienne dans sa famille. Elève à Bordeaux du sociologue-théologien Jacques Ellul, dont la pensée critique (d'inspiration protestante et antitotalitaire) le marqua profondément, proche ensuite d'un Maurice Clavel au journal Combat, Guillebaud dit avoir toujours eu cette «tripe philosophique» et cette universelle curiosité qui caractérise ses essais.

«C'est sous l'impulsion de mes amis René Girard et Michel Serres, puis de Castoriadis et de Morin, que j'ai entrepris ce travail visant à faire communiquer les savoirs entre eux, en appliquant les techniques du reportage au domaine des idées. Or, contrairement à ce que je craignais - mais il faut dire que j'avais bossé sérieusement... -, La Tyrannie du plaisir a été très bien accueillie, tant par les psychiatres que par les théologiens, les démographes ou les historiens.»

Si les premiers essais de Guillebaud scrutaient plutôt la mémoire de notre culture, Le Principe d'humanité achoppe à l'avenir de l'homme en confrontant la science et l'éthique ou la technique et la notion de personne.

«Dès la fin des années 70, je me suis trouvé embringué dans le groupe de la pensée systémique, et notamment par l'organisation du colloque fondateur de Palo Alto. Cette approche m'a amené ensuite à m'interroger sur le cognitivisme, puis sur toute une tendance triomphaliste de la science qui se donne pour fin en soi. Si je dis aujourd'hui qu'il faut penser les révolutions en cours à travers leurs interactions, c'est pour mieux échapper au piège de tous les réductionnismes et, par exemple, au dilemme de la technophobie ou de la technophilie.

Issu d'une génération qui se rappelle la menace apocalyptique liée à la guerre froide, Jean-Claude Guillebaud se réfère volontiers au «mol ensauvagement» de Montaigne pour désigner le consentement actuel à la régression.

«Le principe d'humanité n'est pas héréditaire: il se réinvente à chaque génération. La nouvelle barbarie prend les visages les plus anodins. Ce peut être l'antihumanisme de certains intégristes de la défense des animaux, pour lesquels il y a moins de différence entre un homme et un gorille qu'entre un homme bien portant et un handicapé mental. De la même façon, en économie, on peut en arriver à des visions d'une dureté inégalitaire insensée sous couvert de modernisation.» Vigilant mais nullement catastrophiste, Jean-Claude Guillebaud fait une large place, dans Le Principe d'humanité, aux résistances critiques que provoquent les dérives les plus inquiétantes. Ainsi qu'il le rappelle avec maints exemples, l'empire des USA, qui prétend faire jurisprudence planétaire, est aussi le premier foyer de la pensée critique contre la mondialisation néolibérale. De même les mouvements européens de résistance se multiplient (cf. le groupe Génétique et liberté, très actif sur la Toile), jusque dans les instituts officiels.

«La barbarie commence toujours par l'oubli, conclut Jean-Claude Guillebaud. Le projet d'Hitler était explicite, qui tendait à revenir en deçà de notre triple source juive, grecque et chrétienne. Chaque époque a des défis particuliers. Le mol ensauvagement est celui qui requiert notre détermination. Quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste, Jean Monnet répondait qu'une seule chose importait: d'être déterminé.»

Jean-Claude Guillebaud, Le Principe d'humanité, Seuil, 380 pp. -

La source et le feu

Sur les carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas

C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.

Nul «journal», sauf peut-être celui d’Amiel, ne nous plonge dans un tel état d’immersion, mais Amiel ne nous implique pas du tout de la même façon que les carnets d’Haldas. Nous pouvons aimer Amiel ou en être excédé, trouver admirable sa langue, sublimes ses évocations de paysages ou de moments du jour, pénétrantes ses analyses de caractères et ses portraits de femmes ou ses plongées en lui-même, passionnantes ses vues sur l’Histoire ou les œuvres des écrivains et des philosophes qu’il lit plume à la main, émouvants et parfois même bouleversants ses aveux candides, mais jamais Amiel ne nous porte à la présence, et même à l’«hyper-présence», pour citer Haldas lui-même, avec l’intensité et l’ardeur que suscite la lecture de L’Etat de Poésie.

C’est que nous touchons, avec ces carnets, à une expérience limite de la littérature. Maintes fois, Haldas a répété qu’il ne s’agissait pas d’un journal intime, précisant que ces carnets figurent l’«atelier intérieur» d’un «scribe voué à l’essentiel». Mais là encore on pourrait se tromper. Après tout, un Paul Nizon lui aussi nous plonge en état d’immersion et tient ses carnets d’atelier. Rien à voir cependant! Et rien non plus avec le Journal littéraire de Léautaud ni avec les Journaliers de Jouhandeau. Et ce n’est pas parce que la préoccupation religieuse, évangélique plus précisément, est de plus en plus présente dans les notes quotidiennes d’Haldas que celles-ci s’apparentent avec les journaux de Charles du Bos ou de Claudel, de Bloy ou de Calaferte. Pour la tentative de saisir à tout moment l’indicible, de capter le souffle même de la présence, de rendre une sorte de parole immédiate, nous pourrions évoquer les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, et pourtant L’Etat de Poésie est encore autre chose. Qu’est-ce alors? Disons que c’est une sorte d’exercice de présence continue, au gré d’un travail incessant d’absorption et de combustion. «Dans L’Etat de Poésie, il ne s’agit nullement de fournir des informations», explique le scribe pour la énième fois, «mais d’apporter une nouvelle manière de voir, de sentir et de dire ce que l’on voit et sent».

A tout moment Haldas se démarque du penseur («Dès que la souffrance entre en jeu, les théories s’effacent») ou du maître spirituel («le pire qui puisse nous arriver, c’est de donner dans l’élévation spirituelle»), comme il n’en finit pas de fustiger les littérateurs et leurs vanités, sans oublier le diablotin qui gigote en lui («On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même»), les pions qui parasitent ce qu’il y a de vivant dans la littérature et même la «haute foutaise» d’écrire, jamais content de ce qu’il fait lui-même (et l’on sent bien que ce n’est pas de la coquetterie, d’ailleurs la critique peut le faire tempêter aussi bien), mais non du tout par dépit esthétique (il est du genre à écrire mal pour mieux écrire vrai), bien plutôt par conscience de ne rendre qu'une infime partie de ce qu’il ressent ou pressent.

Et pourtant! Pourtant quel inépuisable filtre de vie que L’Etat de Poésie. Ainsi, pour ne citer qu’un jour, ces quelques notes: «Le sentiment parfois d’être un tronc vieillissant et creux mais grondant d’abeilles. Dont quelques-unes seules parviennent à s’échapper» - «Ces passages d’un train dont la rumeur, dans la campagne, le soir, lentement décroît - et c’est chaque fois un peu ma vie, avec l’enfance, qui se déchire» - «Il y a une douceur des choses qui par moments confine à la torture» - «Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».

Cependant, mais cela seul le lecteur peut le dire, ce «minable» nous désaltère et nous revigore. Lui qui dit n’avoir «rien écrit qui vaille» note tel matin ceci: «L’émotion devant une cour abandonnée, un vieux vélo contre un mur. Ainsi le bruit d’une fontaine, un ciel de novembre, la voix d’un être cher disant simplement «Quelle heure est-il?» (mais surtout l’intonation de cette voix)». Et toujours et encore ces «minutes heureuses», à l’opposé de l’exaltation convenue, qui nous surprennent aux moments les plus inattendus et diffusent leur douce lumière d’éternité, comme en cette aube où, après un séjour en Grèce, le scribe attend le bus qui l’emmènera à l’aéroport – et la lumière de Céphalonie lui restitue alors «un monde», comme on dit. Ou ces thèmes de plus en plus présents, évidemment liés à ses méditations évangéliques, du corps intime et de l’eau vive. Et cette consumation de tout instant: «Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».Georges Haldas, Carnets de L’Etat de Poésie. Le premier volume, Les Minutes heureuses, a paru en 1973 avec une préface fondatrice. Ont suivi treize volumes, notamment Rêver avant l’aube, Le cœur de tous, Le Maintenant de toujours, Paysan du ciel, Ô ma sœur. Tous ont paru aux éditions L’Age d’Homme.

-

Le merle blanc

3.

L’expression se royaumer rendra le mieux, pour ce qui suit, l’atmosphère du jardin dans lequel se passeront nos enfances, qui est en effet un royaume bordé d’une rivière et d’une forêt dont nous savons désormais qu’elle ne s’étend pas jusqu’en Russie sans discontinuité puisque des plaines et des pics nous séparent de la taïga et de la toundra, de même qu’un océan nous sépare des plaines et des pics où se royaument Winnetou et Red Canyon.

Le pommier penché du jardin, nanti du gouvernail de fortune que figure le volant récupéré par le grand Carlos et notre frère aîné sur l’épave d’une Studebaker Champion rose reposant toujours au fond d’un ravin du bois voisin, a présidé à tous nos départs marins, sous-marins, aériens ou même terrestres puisque le pommier n’est parfois qu’un simple trolleybus.

Il y a là, dans les branches, toute une humanité future dont je sais grosso modo ce qu’il adviendra de par l’un des pouvoirs secrets que m’a transmis l’oncle Fabelhaft, consistant à se connecter à la pensée de l’Aigle du Temps au moyen d’une formule. Je vois ainsi, non sans effort extrême de concentration télépathique, plusieurs retraités proprets (dont le pharmacien Perret) qui squattent régulièrement les basses branches les plus confortables, trois fonctionnaires (deux d’entre eux sont décédés) et deux employés (perdus de vue depuis le collège), un mécanicien sur automobile (le fringant Fabio, plus tard séducteur aux jeans ultraserrés qui se tuera au volant l’année de ses vingt ans, à l’instar de son idole James Dean et dans une Porsche comme celui-ci), un ingénieur en aéronautique (Marco) virtuose de guitare classique dès son adolescence et un architecte de renom international (le frère aîné de Marco, le géant Théo qui ne sera présent sur l’arbre que cette fois, très pris ensuite par sa passion précoce pour les échecs), un décorateur-ensemblier (Bruno) dont l’affaire périclitera et qui se lancera dans la restauration de toiles anciennes après le suicide de son frère (le pauvre Jonas au nez en pied de marmite, obstétricien plaqué par ses deux épouses successives), et plusieurs femmes aussi dans leurs transats de première classe, plusieurs ménagères et autres institutrices aux compétences reconnues (ma sœur aînée) ou secrétaires de direction (ma sœur puînée et Mado la crâneuse), j’en passe pour le moment qui est celui de tous les dangers, lorsque la Santa Maria de Don Cristobal traverses les récifs coralliens des Basses Caraïbes.

Comme on en est aux premières chaleurs, juste avant les vacances d’été que certains passeront à la vraie mer, l’équipage a son air le plus corsaire (les bouches et les torses nus dégoulinants du sang des cerises maraudées alentour) et les voyageuses autour de la piscine de bord se font tout un cinéma, au premier jeu des imitations.

Le conditionnel de l’enfance prévaut encore, qui n’est une option chimérique que pour les pieds plats. Même le futur pharmacien Perret peut se voir, alors, en compagnon de Surcouf. Les grands n’ont pas encore de poil, mais des biceps comac. Pour ma part, j’ai déjà la longueur d’avance des mots, qui me vaudra plus tard lazzis et horions des costauds que j’énerverai, mais à l’instant je suis encore reconnu sur l’arbre de cette première utopie. Et les filles roucoulent : se croient déjà dans un film romantique à beaux gars, se voient même trier et choisir celui que Mado la crâneuse, juste neuf ans, ne craint pas de déclarer le plus sexy, dans ce vocabulaire américain fort mal vu par l’épouse du Président, notre grand-mère couturière à la morale de quaker.

Tout sauvageons que nous soyons dans le quartier et environs, nous restons cependant bien innocents. Point de sexe à l’horizon ni de politique dont les oncles font le ragout de leur bagou : ce qui nous électrise est la pure Aventure où le Bon trucide le Méchant sans états d’âme. Au cri de Montjoie, Roland décapite l’infidèle. Le traître Ganelon est écartelé. Le Méchant est légion, mais il y a Bon et Bon. Red Canyon, le cow-boy sans passé, est le Bon que je préfère, je ne sais trop pourquoi, en tout cas je le préfère à Tex Bill. Ce n’est qu’à dix ans que je verrai La Loi du Seigneur au cinéma de quartier Le Colisée, mais dès cinq, sept ans je distingue clairement le Bien du Mal, et dans ceux qui défendent le Bien j’ai mes tendres champions, tels l’ Indien Winnetou, Alix ou Corentin, à part lesquels quelques malandrins suscitent ma faveur secrète, dont les Pieds Nickelés, Mandrin et le Capitaine Crochet.

C’est pourtant au merle blanc que je resonge le plus chèrement en me rappelant le temps des premières lectures qu’on nous fait ou que je ferai, je ne sais plus trop dans quel ordre, derrière quelle fenêtre pluvieuse, et comment l’oiseau est tombé là de sa branche, tout mal fagoté, couleur blanquette et malheureux comme le grand cheval de la route d’en haut.

Les mères et les tantes se ligueront pour dire à l’Enfant Sensible de ne pas sangloter sur le mauvais sort qui est fait à l’oiseau pas comme les autres qu’on chasse et qu’on abandonne et qu’on moque pour sa voix de fausset, mais cette histoire, la première que je sens à moi, me semble bien plus vraie que tant de plates menteries finissant toujours bien.

Dans le Grand Pré, dans le préau de la Petite et de la Grande Ecole, sur les plongeoirs du Lido, en remontant la rivière ou en descendant en ville à travers le cimetière désaffecté dont la terre pleine de crânes et de tibias a été déversée dans le nouveau quartier où nous habitons, partout nous nous livrons à l’exercice intensif de l’imitation.

J’ignore tout de l’identité du Pauvre Yorick, mais j’imite la voix tremblante de mon grand frère, lequel imite la déclamation parodique du Professeur Barker, vieil ami lettré de Mister President, professeur à l’Université rencontré par notre aïeul en Egypte, en brandissant, à la brune, devant le poulailler du jardin, cette tête de mort que notre père à déterrée en bêchant ses carreaux. Poor Yorick! Or mon père, croyant que j’imite le pasteur, affecte de me gronder en imitant Mister President quand il essaie de se montrer sévère, mais ni mon père ni le père de mon père ne seront jamais capables d’imiter le tonnant Jupiter ; et moi non plus, en fin de compte, je ne serai jamais parvenu à bien imiter mon grand frère, dont les propres imitations tourneront également court.

Mes vrais modèles, je les découpe et les colle dans mes trois premiers Cahiers Eagle King Size que, précisément, le professeur Barker m’a offerts après avoir entendu parler de mes collections, m’en promettant trois autres à chacune de ses visites.

En réalisant mes Albums, j’imite assurément mon père aux herbiers alpins et notre oncle Fabelhaft alignant dans son antre têtes de Jivaros et fossiles rouge sang de terre de Feu. Les deux nous ont appris, à tous quatre que nous sommes, à ouvrir les yeux sur le monde, mais je serai le seul à perpétuer leur manie de la collection, et pour l’imitation ce n’est qu’un début.

Ce que je retiens de cet âge est la beauté du geste. On est en deça de la force et de la possession, mais on réalise le premier état de la porosité. C’est en somme le premier âge artiste. Sept ans est l’âge de tous les possibles. C’est l’âge chaste et dauphin : on ne pense pas encore : on vit. On adhère et on bouge bien. On n’est plus le petit saligot ou le requérant de jupes : on est le désir pur. Le Forrestal sera mis à la mer cette année et rien n’empêcherait que j’en fusse le commandant, sauf que je n’y pense même pas : je préfère dessiner le mouvement du chat ou peindre la couleur de la couleur. Je ne fugue plus ou pas encore : je vis exactement pour la première fois en osant dessiner ce que je vois qui est tantôt un chat vraiment vert ou vraiment orange, selon le mouvement et la lumière, dans un ciel vraiment gris taupe ou vraiment sans couleur qui n’est pas un ciel blanc pour autant.

Einstein vit encore, et c’est un des modèles découpés de mes albums comme l’est aussi le professeur Piccard que nous avons rencontré un mercredi après-midi dans le Bois du Pendu à scruter Dieu sait quel végétal sous sa grande loupe. Mon oncle Stanislas m’a d’ailleurs appris ce qu’il fallait savoir de ces deux-là, et ce qui distingue l’artiste du savant, en soulignant que le grand artiste détient une sorte de science, et que le grand savant du genre Einstein ou Piccard est également un artiste à sa façon, d’ailleurs ça se voit à leurs cheveux.

Or les cheveux de l’oncle Stanislas sont aussi du genre artiste, comme ne manqueraient de le relever mes tantes si l’oncle Stanislas existait ailleurs que dans mon imagination.

Mon recours à l’oncle Stanislas s’explique par ce qu’il dit lui-même ma condition solitaire de merle blanc. Ma passion précoce pour les nomenclatures, la vie des fourmis et la cinétique du chat m’isolent autant, à sept ans, que le transit d’Auguste Piccard vers les hautes zones de la stratosphère qui a fait de lui l’homme le plus haut du monde, mais c’est en apprenant qu’il avait un assistant que j’ai jugé juste et bon de m’en adjoindre un en la personne de l’oncle Stanislas, qui m’a rappelé lui-même l’épisode du retour du professeur Piccard et de l’ingénieur Kipfer sur un névé tyrolien, quelques jours après la sortie du film M. le Maudit à laquelle il a assisté à Berlin peu avant la deuxième traversée de la Manche en planeur de son compère Kronfeld.

L’artiste est seul mais il ne s’en plaint pas. L’observation du mouvement du chat, suivie de la tentative de restituer, à la mine de plomb, au fusain ou au fin pinceau de poil de martre, cette manifestation de pure grâce, tout cela l’occupe si intensément et si passionnément que plus rien n’est alors mesurable ni comparable, scellant sa vocation érémitique.

Cependant l’avenir de l’enfant de sept ans reste aléatoire, et pas du tout certain le fait qu’une disposition singulière le destine à la carrière de funambule adulé ou de grand compositeur de musique, fût-ce de fanfare égyptienne. Cette même année 1954 des centaines et peut-être des milliers d’enfants de sept ans périront malencontreusement, certains étouffés par la poussière glacée de la neige (l’avalanche de janvier en Autriche), d’autres écrasés par les murs de leur propre maison (le séisme de septembre en Algérie), mais de la plupart d’entre eux les journaux ni la radio ne parleront, et d’ailleurs qui s’en souviendrait ?

Mes chats bleus aux prunelles rouges et aux reflets émeraude de beautés équatoriennes (selon l’appréciation de l’oncle Fabelhaft qui a voyagé partout), sont à l’origine du soupçon entretenu par certaines de nos tantes, incriminant mon éventuel daltonisme, mais c’est pure insinuation dont je n’aurai vent que trente-trois ans plus tard, et que mes père et mère ont récusée sur le moment sans consulter. Quant à moi, sur le moment, je n’ai à fouetter en bleu que mes chats que je fais bleus parce qu’ils le sont sous une certaine lumière de débâcle printanière et parce que j’aime ce bleu à moires noires et vertes à ce moment-là.

J’aime aussi l’odeur de mon encre verte actuelle et tracer ces lettres actuelles à l’encre verte, ajouter un mot à l’autre en les tirant de la nuit comme d’un chapeau de magicien des foulards verts, sauf parfois un blanc d’apparat, noués l’un à l’autre et se transformant aussitôt en choses nouvelles et, pour ainsi dire, en êtres vivants d’un monde non moins vivant et vibrant, à la fois encre et chapeau, première encre bien noire de la première Petite Ecole à tout imiter comme il faut – et plus de chat bleu qui fasse alors, plus de gaucher non plus ni d’ongles en deuil -, mais c’est d’entre deux traits de cette encre noire que l’appel de la fenêtre se fait soudain plus lancinant, puis l’encre bleue marque le passage à la Grande Ecole et valsent les premiers chapeaux de mes premiers délires personnels en attendant l’unique foulard à long jet blanc par-dessus les haies de la première semence.

Je n’éprouverai jamais le besoin de me tatouer, mais l’action agile, les vifs mouvements de chat de mon frère de treize ou quinze ans, la vitesse de flèche d’Indien de mon frère raillant ma lenteur, me poussent à mon tour dehors, à quoi nous pousse aussi notre mère impatiente de nous voir dans ses jupes ou dans ses jambes - vraiment cette époque est bénie car tout nous pousse dehors, notre grand frère déjà presque aux filles et déjà presque en ville, et nous au jardin ou de par les forêts, nous en paires ou en bandes sur les sentiers menant aux routes et sur les routes menant partout aux quatre pointes de la rose des vents.

Peinture: gouache de Friedrich Dürrenmatt, dans un album peint pour ses enfants.

-

Hervé Guibert vivant

En relisant Le protocole compassionnel

Plus Hervé Guibert approche de la mort et meilleur écrivain il se révèle. L’affirmer n’est pas soumettre l’esthétique à l’existentiel mais reconnaître la pureté d’une parole dont on ne peut ignorer qu’elle est prise à la gorge. Il y a là ce que Chestov appelait une révélation de la mort.

Beaucoup plus que Zorn, dont le témoignage certes impressionnant a fait date, mais qui tenait essentiellement du discours étranglé, Hervé Guibert affirme la victoire de l’écriture sur la mort par une manière de transfiguration profane. Tous ses livres précédents étaient déjà marqués par cette façon très singulière de faire du roman (ou disons de la fiction entée sur la vie) avec le tout-venant de ses jours, mais on n’y sentait pas alors l’urgence à la vie à la mort qui saisit dans Le Protocole compassionnel, où se trouvent également liquidées les scories stylistiques (périodes à la Thomas Bernhard ou détails anecdotiques) d' À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie.

Voici donc Hervé Guibert sûr de mourir, faible comme un « p’tit polio » et paraissant déjà nous regarder de l’autre rive, qui raconte cependant la vie, belle et laide, comme jamais il n’y était parvenu jusque-là. L’énergie d’écrire, il la trouve dans les doses de DDI que son ami Jules parvient à lui procurer. L’y aide également une jeune soignante, « râleuse aux cheveux ébouriffés gominés et aux chaussures plates de boxeur », dont l’insensibilité n’est qu’apparente ; quelques médecins restés humains et sa grand-tante Suzanne de nonante-cinq ans, qu’il retrouve dans une scène poignante.

À l’opposé de Zorn qui accusait la société de l’avoir « éduqué à mort », Hervé Guibert s’ouvre au monde avec une espèce de sainte candeur. Un vieil homme foudroyé par une crise cardiaque à Montparnasse, les animaux du paradis terrestre d’un cloître italien ou encore ce jeune homme qui lui demande de se dévêtir pour « voir ce que c’est », nourrissent cette danse très pure que devient pour lui l’écriture devant la mort, comme, nu, il esquisse le geste de boxer dans le vide.

« C’est quand j’écris que je suis le plus vivant, écrit enfin Hervé Guibert. Les mots sont beaux, les mots sont justes, les mots sont victorieux. » -

Un Amarcord nordique

Sur Les contes de Murboligen de Frode GryttenOn n’a pas besoin de grades, disait à peu près Ramuz : on a plutôt besoin d’égards. A quoi j’ajouterai : et de regards. On a besoin d’égards et de regards. Et c’est précisément ce qu’on trouve dans le premier livre traduit du Norvégien Frode Grytten, Les contes de Murboligen (dont le titre originel en néo-norvégien est Bikubesong…) qui rappelle aussitôt le portrait d’une petite ville de Sherwood Anderson, dans Winesburg-in-Ohio ou, plus encore, le Rimini de l’inoubliable Amarcord de Fellini, dont on retrouve d’ailleurs certains traits dans le livre du Nordique, à commencer par Betty l’irrésistible caissière de cinéma du coin, tout à fait la dégaine d’une Gradisca des fjords.

Tissée de chapitres plus ou moins communicants (puisqu’on retrouve certains personnages de l’un à l’autre), cette évocation de la ville d’Otta commence par le portrait d’un adorable barjo, fou des Smiths mais pestant de ne pouvoir se coiffer comme Morrissey (la pluie interdit d’avoir les cheveux dressés), absolument inadapté à la vie ordinaire (il s’est fait sacquer de l’administration postale pour refus de port d’uniforme) et se consacrant essentiellement, végétarien et chaste depuis l’âge de 19 ans (il en a vingt de plus) à soulager les derniers jours de sa mère en fin de course. Plein d’humour à la Deschiens, ce premier aperçu de la vie à Otta est suivi d’un tableau non moins réjouissant où apparaît la princesse du Burundi (ainsi surnommée à cause des poissons du même nom connus pour leur inextinguible boulimie), obèse serveuse du Hamburger Heaven dont s’entiche un Bosniaque maigre, lequel entreprend de s’engraisser alors même qu’elle entame le régime minceur Chagrin d’amour.

C’est pourtant dans le troisième de ces vingt-cinq récits que Frode Grytten rejoint réellement la poésie et la cocasserie d’Amarcord, avec le projet d’un groupe d’adolescents de rivaliser avec la NASA en mettant sur pied, à l’été 1969, une expédition sur la Lune qui se prépare dans un abri anti-atomique et s’accomplit, via l’ascenseur intersidéral de la mairie, sur le toit de celle-ci où le simple d’esprit Finn le fou, frère du pro-communiste Gagarine, touche le premier le sol lunaire, puis menace de se jeter de là-haut jusqu’au moment où, comme la nonne naine de Fellini fait descendre l’oncle dingue de son arbre phallique (« Io voglio una donna ! »), Betty vient convaincre le demeuré de se réfugier dans ses bras.

Quel bel et bon livre, fraternel et déjanté, plein de tendresse et de fines observations sur la vie des gens de notre drôle d’époque !

Frode Grytten. Les contes de Murboligen. Denoël et d’ailleurs, 2006, 371p. -

Ambition

… Tu vois, Dolly, tu as voulu m’accompagner et désormais moi et toi nous n’avons plus qu’un but dans la vie : le sommet, le top, moi Chef de Bureau et toi Secrétaire particulière, mais regarde ma foulée et la tienne: moi c’est géant mais toi: peux-faire-mieux, je fais un pas, tu en fais dix, en clair : faut mettre le turbot, baby, sinon pour moi c’est no Bonus…

Image : Philip Seelen -

Inch Allah

…La jument arabe, on s'y était fait depuis des générations, dans nos contrées, mais les Sarrasins en armes, ça ne s’était plus tant vu depuis Hannibal, sauf dans les rêves de certains anciens du côté de Bagnes, et voici qu’après les Sénégalais de l’autre versant du Mont, ce sont les Kabyles qui se pointent sur l’Alpage des Fribourgeois - vingt dieux de Marie, on va voir le lait que ça donne avec tout leur couscous ramadan...

Image : Philip Seelen -

Failles de la destinée

Le dernier roman de Nancy Huston

Le sentiment de ne pas connaître les êtres qui nous sont les plus proches touche parfois au vertige, et ce peut être une des vertus du roman d’éclairer ces gouffres qui séparent les membres d’une même famille rassemblés sur telle photo de groupe. Or le nouveau roman de Nancy Huston pourrait être comparé à une série de portraits d’enfants issus de diverses époques, deux garçons et deux filles en l’occurrence, tous âgés de six ans, et qui, en commençant de parler l’un après l’autre, raconteraient en somme, avec celle de leur famille, l’histoire du XXe siècle. Telle en effet la « contrainte » de ce roman composé de quatre monologues successifs : que chacun des narrateurs s’exprime au même âge, le premier (Sol) en 2004, le deuxième (Randall, père du précédent) en 1982, la troisième (Sadie, mère de Randall) en 1962 et la quatrième (Christina, mère de Sadie) en 1944. Une telle construction, comme celle des mémorables Variations Goldberg, pourrait fleurer l’artifice, mais c’est tout le talent de Nancy Huston de faire alterner ces quatre voix en les individualisant à merveille pour donner finalement, comme en perspective cavalière, l’impression d’un vaste concert-conversation qui se tiendrait dans l’espace temporel d’un demi-siècle.

Tremblement du temps

Le trouble croissant qui se dégage de ce roman tient au fait que, dès le monologue de Sol, petit génie autoproclamé de l’ère Bush auquel on allongerait volontiers une claque, chaque personnage va nous sembler de tous les âges et confronter le lecteur à tous les avatars de sa propre destinée. Ainsi y a–t-il déjà de l’adulte très con chez Sol, que sa mère choie avec des attentions d’adolescente pouponnant son Mec-barbie, alors que la vieille Kristina, arrière-grand-mère de Sol, a des airs de sale gamine en dépit d’un long passé compliqué et d’une carrière de grande artiste. Or il résulte, de ce tremblement des âges dans le temps de chacun, inséré dans le tremblement du temps de l’époque, une saisissante impression mêlée de fragilité et de force, comme lorsqu’on tient un nouveau-né entre ses mains ou qu’on caresse la main d’un vieillard.

Non l’absurde, mais l’aléatoire

Le sentiment profond qui se dégage d’un roman est souvent plus important que l’« histoire », et c’est ce qui nous semble caractériser particulièrement les livres de Nancy Huston, même si l’histoire que chaque personnage raconte ici, modifiant la précédente en la complétant, est évidemment très importante. Le petit Sol, en 2004, se voit en Héros de l’Amérique du cow-boy Bush, mais un grain de beauté signale peut-être sa faille, tout en le reliant à sa bisaïeule, blonde enfant volée par les nazis soixante ans plus tôt. Son père Randall, à défaut de briller en Irak, « assure » comme il peut dans sa boîte de robotique, avant que son récit nous transporte en Israël à l’époque de Sabra et Chatila, parce que sa mère Sadie, pour compenser une blessure qu’elle révélera dans le chapitre suivant, a fait de la Shoah son obsédante Cause. Et d’une ligne de faille à l’autre, quatre générations remonteront à une improbable « origine », où nul idéologue de la race ou des religions n’y retrouvera ses petits…

Est-ce à dire alors que l’identité de chacun ne relève que d’un bricolage artificiel, ou que la filiation ne soit qu’une fiction de plus ? Tel n’est pas le sentiment, une fois encore, qui se dégage de ce dévoilement progressif d’une famille humaine tissée de ressemblances et de différences, traversée par ce qu’on est tenté de dire simplement, en fin de compte « la vie » - le souffle de la vie que l’écriture de Nancy Huston déploie si magnifiquement dans tous ses mouvements et sa fraîcheur tonique.

Nancy Huston. Lignes de faille. Actes Sud, 487p.Cet article a paru dans l'édition de 24 heures du mardi 26 septembre 2006.

-

Dépossession

… Ils sont au bord de la lumière déclinée, à l’orée du noir où le silence se fait, à la lisière de la nuit où s’amenuise l’ultime rayon de sang, ils descendent en eux-mêmes et la nuit les bénit…

Image : Philip Seelen, ce soir, 18h.50. -

Oraison

…Ils sont montés avec la lumière et tout les poussait au ciel ce soir-là, dans le ciel ils s’ouvraient à contre-nuit, seul le silence entendit leur hymne de vivants aux mains offertes…

Image : Philip Seelen, ce soir, 18h.40 -

Ceux qui veillent

Celui que la jactance universelle n’atteint pas / Celle qui brave la mesquinerie / Ceux que la jalousie rend bêtes et méchants / Celui qui sait que cette société va dans le mur / Celle qui lit des poèmes de Cesare Pavese pour se laver de la saleté multimédiatique / Ceux qui renoncent à tout ce qui les distrait de Cela / Celui que rien ne trouble dans son psaume quotidien / Celle qui entre en ascèse de travail à l'impasse des Philosophes / Ceux qui n’attendent plus le Nouveau Produit / Celui qui cherche un nom à sa joie matinale / Celle qui aime marcher seule dans les forêts de mélèzes entre la mi-octobre et fin novembre / Ceux que la bonté de leur confrère au visage de grand brûlé font conclure à son besoin de compensation affective / Celui qui reste une énigme aux yeux de ses proches / Celle qui découvre enfin la beauté du regard de son chien Patou / Ceux qui vont peindre ensemble des bords de voies de chemin de fer et des terrains vagues / Celui que Van Beethoven délivre de la stupidité cupide et de la cupidité stupide de ses collègues cambistes / Celle que nulle bassesse de ses associées ne touche plus / Ceux qui ne voient pas ce qui ressuscite à tout moment / Celui qui souhaite en somme la catastrophe qu’il décrit dans ses livres à succès / Celle que l’insuccès de son dernier roman incite à penser que la France n’est plus ce qu’elle fut / Ceux que leur ferveur commune transporte de gaîté enfantine / Celui qui découvre un monde par les yeux de son nouvel ami / Celle qui préfère la voix de Johnny Cash à celle de Luciano Pavarotti mais n’ose pas le dire en présence de sa cousine Gilberte doctorante en musicologie qui terrorise toute la tribu des Vallotton / Celui qui évite désormais toute forme de clabaudage / Celle qui se détache peu à peu de tous ceux qui la critiquent depuis qu’elle passe tant de temps (trop de temps, pensent-ils) à lire / Ceux qui continuent d’écrire sans savoir pourquoi, etc.Image: Philip Seelen

-

L’Oncle

…Voilà celui qu’on appelle Zio, tu le mates et tu te le graves dans le disque dur vu qu’il n’y en a pas deux comme ça, tu vois déjà ce gabarit et ses paluches, mais si tu lui scannais le mental tu verrais le film gore ab-so-lu, bref Zio c’est pas santo subito, ça tu peux me croire, mais voilà la boîte de pralinés que tu vas lui offrir, mon chéri, avec ton plus joli sourire de neveu préféré …

Image : Philip Seelen -

Les Arlequins de Nabokov

En lisant Détails d’un coucher de soleil

Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.

L’étoile bleue d’une étincelle de tramway, dans une rue de Berlin évoquant un décor de théâtre. Une jungle à myrtilles, au fond du parc d’un grand domaine russe, où des enfants ensoleillés vont se barbouiller de pulpe violette. Le désert silencieux d’un hôtel particulier de Saint-Pétersbourg, dont la lumière des lampes, terne et jaune en hiver, se reflète sur le linoléum enduit de colophane. Tout cela saisi avec son poids spécifique et sa rondeur très concrète, quand bien même la réalité serait transfigurée, chez Nabokov, par la double alchimie de la mémoire et du style.

Et ces souvenirs soudain rassemblés, comme une limaille multicolore, d’un voyage de noces traversant pays et saisons. Ou ces tortues du zoo de Berlin, enfonçant leurs têtes plates et ridées dans un monceau de légumes mouillés pour mâcher « salement » leurs feuilles. Ou cette table mise, dans un appartement saturé de parfum de femme, pour un souper très intime. Ou cet autre domaine russe enseveli sous les monceaux de neige.

Enfin tous ces moments dont la substance paraît tout à coup plus dense, où l’on voit mieux, comme sous une loupe, chaque détail de la tapisserie du monde ; et tous ces lieux, aussi, qu’un grand tremblement de passion ou qu’une tristesse de catastrophe incorporent à jamais à notre mémoire vive.

Si telle rue de Berlin, à tel moment de flamboyant crépuscule, dans les Détails d’un coucher de soleil, nous apparaît avec tant de relief, c’est que l’artiste a entreprise de raconter, dans un branle-bas d’images qui semble faire participer le monde entier à l’événement, la fin tragi-comique de Mark le blond, le « veinard en col dur », charmant vendeur de cravates dont la ferraille déambulatoire d’un tramway interrompt brutalement la course censée le jeter dans les bras de sa fiancée Klara, laquelle ne veut d’ailleurs plus entendre parler de lui – mais le pauvre pompon l’ignore.

Faits divers banalissime ? A n’en pas douter. Mais qui n’en devient pas moins, ici, le prétexte à restituer avec des moyens techniques typiquement « années vingt », qui rappellent à la fois le cinéma, la peinture futuriste et les formes narratives de Boulgakov, de Zamiatine ou de Pilniak, l’atmosphère de Berlin que le jeune exilé a bel et bien connue, mais alors transfigurée.

Vladimir Nabokov est de ces écrivains que rebutent le réalisme et l’aveu direct, mais dont les œuvres sont à la fois tissées de réminiscences autobiographiques. Ses romans, tels Pnine, Lolita ou Regarde les arlequins, l’illustrent aussi bien que ses quatre cycles de nouvelles, de L’extermination des tyrans à Mademoiselle O, en passant par Une beauté russe.

Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire !

Car ce qui compte, en l’occurrence, tient précisément à la transformation du plomb en or, au passage du gris à l’enluminure, ou du particulier à l’universel. Ce qui nous touche, dans le triste après-midi que passe le garçon d’ Une mauvaise journée au milieu d’autres gosses qui le rejettent, c’est que Nabokov y capte l’essence de la détresse adolescente. Dans Le retour de Tchorb, autant que le dénouement grinçant, voire scabreux, d’un drame épouvantable, c’est la prodigieuse remémoration à laquelle se livre le protagoniste des beaux jours partagés, après la mort de la femme aimée. Avec La sonnette, comme dans Retrouvailles, c’est la façon de dire, sans lamento d’aucune sorte, l’errance et la solitude de l’exilé.

Il y a chez Vladimir Nabokov, un magicien de la langue, dont les jeux d’esprit nous éblouissent, comme dans La défense Loujine ou Feu pâle, d’autres de ses fameux romans.

Cependant, la lecture de ses nouvelles nous rappelle que l’écrivain est également un poète du sentiment, même si la pudeur voile chez lui toute effusion. Est-ce parce qu’on fait voler en éclats les clichés du toc sentimental ou de la mauvaise littérature qu’on est, pour autant, un cynique ou un cœur sec ? Tout au contraire, et la lecture de Noël, ressaisissant ici le désespoir d’un père qui vient de perdre son fils, achèvera sans doute de convaincre le lecteur que l’habit d’arlequin dont aimait à se parer l’écrivain dissimulait, aussi, un homme de cœur.

Vladimir Nabokov. Détails d'une coucher de soleil. Editions Julliard, 1985. Traduit de l’anglais par Maurice et Yvonne Couturier et par Vladimir Sikorsky.

Photo de Horst Tappe -

Aux enfers de l'agréable

Bret Easton Ellis, de Zombies à Lunar Park

Bret Easton Ellis, de Zombies à Lunar Park

La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur. Gorillage narquois du Bûcher des vanités de l’élégant Tom Wolfe, American Psycho poussait beaucoup plus loin la description d’une société de battants oscillant entre les clichés de la réussite les plus flatteurs et une constante compulsion d’inassouvissement et de meurtre. D’un thème aux résonances dostoïevskiennes, le « jeune » écrivain a tiré un roman « panique » intéressant, mais alourdi de chapitres redondants, notamment sur la culture rock. Pourtant c’est tout autre chose qu’on lui a reproché : on le taxa de sadisme parce que son protagoniste se montrait aussi violent que les personnages des vidéos dont il s’abreuvait, de misogynie sous prétexte que des femmes étaient violées et assassinées au fil des pages. Surtout on admettait mal que Bret Easton Ellis, produit typique de la société américaine dorée sur tranche, pût s’enrichir en brossant le tableau de la dégénérescence de son propre milieu. C’était ne pas voir que l’écrivain n’avait jamais fait autre chose que de décrire son entourage avec la lucidité d’un sale môme blessé. C’était ne rien saisir non plus de l’enjeu de son livre, poussant à l’extrême la représentation de la folie collective d’une société pourrie.

Dès Moins que zéro, Bret Easton Ellis avait commencé de peindre le milieu de l’adolescence californienne au tournant des années 80 (il est né en 1964), flottant entre luxe et sexe, détresse affective et drogues douces ou dures. Dans Les lois de l’attraction, l’observation se développait à l’université, sur le mensonge oblitérant toutes les relations sous couvert de libération sexuelle et d’épanouissement apparent. En multipliant les points de vue des narrateurs successifs, le romancier parvenait à une sorte de mise à nu d’une ronde plus sinistre et déchirante que celle d’un Schnitzler au début du XXe siècle.

Quant aux treize récits de Zombies (en anglais The Informers) qui nous ramènent aux débuts de l’écrivain, ils donnent une idée forte de la largeur du spectre d’observation et de l’hypersensibilité de l’auteur, entièrement investie dans son écriture, telle qu’on la retrouve exacerbée dans Lunar Park à l’autre bout de son parcours.

Situées à Los Angeles au début des années 80, ces nouvelles évoquent une humanité stéréotypée, bronzée, souvent droguée, aux prénoms et aux silhouettes interchangeables de beaux surfers ou de belles actrices de TV (on a droit à ce titre après une pub de trois minutes), tous également informés, informants ou informes.