…Leur plan ultime est de nous couper les ailes, à nous autres poètes, ils n’ont jamais supporté nos déambulations rêveuses, ils tolèrent de moins en moins nos merveilleux caprices et nos fantaisies, la seule idée que nous puissions voler par-dessus les toits alors qu’ils restent claquemurés dans leurs bureaux, les insupporte - mais comment ne pas les plaindre à l’instant de nous envoler ?

Image : Philip Seelen

Carnets de JLK - Page 177

-

Poésie à quat'sous

-

Transsubstantiation

Le Christ mort de Holbein est un cadavre jaunâtre tirant sur le vert à barbiche de fil de fer, mais je n’y perçois aucun ricanement de l’artiste. Cela va-t-il ressusciter nom de Dieu ? Oui, cela ressuscite à l’instant. A l’instant je ressens, sur ma peau, la beauté de cette horreur. Le diable enrage, et moi je me sens plein de vie éternelle.

-

Lamento

… Et le soir venant, voyez-vous, Monsieur Dieu, je rentre à la maison, je suis bien fatigué, voyez-vous, j’ai tracé mon sillon, j’ai travaillé à la sueur de mon front, enfin j’ai fait ce que j’ai pu, on me dit que je suis fait du rocher dont on fait les statues mais c’est du charre: y a que vous, qui avez inventé la maladie de la pierre, qui pouvez imaginer ce que c’est nom de Dieu…

Image : Philip Seelen -

Grand Seigneur

…Tu crois que je t’ai pas remarqué, le type à la visière, tu crois que j’ai pas remarqué ton manège, comment tu m’as visé, de loin et de près, comment tu m’as cadré, sans te douter que le Black il a des yeux partout, et comment tu t’es dit, je le sais, parce que le Black il en sait un bout, comment tu t’es dit : le Black de dos, le Symbole, la Story, mais allez, mec, c'est dimanche, vas-y, shoote-moi ce Black sur un Mur, je te la fais gratos…

Image : Philip Seelen -

Transparence

...Je vous ai proposé de nous rencontrer les trois, cette fois, pour que ce soit enfin clair entre nous, pas comme les autres fois, avec l’un ou l’autre, là maintenant vous vous connaissez, vous vous voyez enfin, y a plus de questions ni de sous-entendus, et là j’en profite pour vous dire une fois de plus combien je vous aime définitivement les deux et pas l'un plus que l'autre, donc voilà, nous trois y a plus de problème ou quoi ?…

Image : Philip Seelen -

Opération Lézard

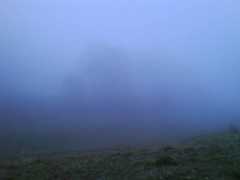

Clin d'oeil matinal, à travers le brouillard, à l'ami Alexandre Jollien...

Clin d'oeil matinal, à travers le brouillard, à l'ami Alexandre Jollien...Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme de l’Opération Lézard. De fait, c’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un clown de Dieu, un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap.

D'où j'écris à l'instant, je n'ai qu'à me pencher un peu pour distinguer, tout là-bas entre les lambeaux de brouillard, au bord du lac, à La Tour-de-Peilz, ce coin de table éclairé sur lequel travaille Alexandre. Or il doit être en train de penser, puisque voici se dissiper les nuées confuses. Et pour chasser tout à fait la purée de poix: Opération Lézard !

-

Ceux qui observent les migrations

Celui qui prononce les noms de Heidegger et de Derrida pour bien marquer le territoire sur lequel il accueille ses nouveaux étudiants à jeans leur tombant sur le cul / Celle qui ne sait pas que Stendhal s’écrit avec h et Beyle avec y et que son prof trouve d’autant plus cool / Ceux qui ne savent pas où chercher le bonheur / Celui qui note sur ses bretelles les prénoms de ses nouvelles conquêtes / Celle qui n’a plus disséqué de goitreux après 1957 / Ceux qui lisent De l’amour avec la nouvelle prof eurasienne / Celui qui prétend que son rapport à la finitude a changé depuis que Gilberte est entrée dans sa vie / Celle que le besoin de se réinitialiser (selon son expression) contraint à changer souvent de partenaire et de voiture / Ceux qui citent par cœur les articles qu’ils ont publiés il y a tant d’années déjà / Celui qui se croit toujours le meilleur coup de la paroisse / Celle qui sait que ce n’est plus lui mais le nouveau pasteur / Ceux qui s’agglutinent dans le bar gay sans se douter que le détonateur de la bombe qu’un employé homophobe de la mairie y a déposée a finalement merdé / Celui qui estime que Vienne n’a jamais su reconnaître son talent de violoniste du fait de son origine sénégalaise / Celle qu’une émotion enfantine a saisie à la découverte du Chardonneret de Carel Fabritius / Ceux qui négocient le prix d’un ange de bois polychrome de la fin du XVIIe avec un marchand ignare que leur excès d’intérêt pour cette bricole commence d’intriguer un max / Celui qui se peint les ongles en vert en souvenir d’Andy Warhol / Celle qui écoute L’Amérique de Joe Dassin dans son studio mal chauffé du Quartier rouge / Ceux qui ont l’intention de dynamiter la nouvelle éolienne de leurs voisins Van Wetering dont les journaux ont trop parlé, etc.

Carel Fabritius, Le Chardonneret. Mauritshuis, La Haye.

-

Les dents de la nuit

Cependant des affres des nuits d’enfants me revenaient des cris que ma double nature souriante et cruelle ne parvenait pas toujours à acclimater, comme ce matin la cruelle nature du jour plombé de pluies acides me porte à me rappeler d’autres mots de nos enfances à travers les années et les siècles, et tous les maux dispensés par Celui que mon trop sage ami Lesage appelait en souriant le méchant Dieu.

Au chevet de l’enfant de verre, le méchant Dieu s’ingéniait. L’enfant de verre était l’instrument du méchant Dieu : l’un de ses préférés. Le méchant Dieu n’aimait rien tant que les pleurs et les cris de l’enfant de verre. Le méchant Dieu appréciait certes toutes les merveilles de la nature, selon l’expression consacrée, le méchant Dieu laissait venir à lui l’enfant sirénomèle et le nain à tête d’oiseau, mais une tendresse particulière l’attachait à l’enfant de verre dont les os produisaient, à se briser, un doux son de clavecin qui le ravissait. En outre, le méchant Dieu se régalait des accès de rage et de révolte de l’enfant de verre, qui lui rappelaient sa propre rage et sa propre révolte envers l’Autre, dit aussi le Parfait. L’enfant de verre était la Tache sur la copie du Parfait. Avec l’enfant de verre, le méchant Dieu tenait une preuve de plus que l’Autre usurpait cette qualité de Parfait que lui prêtait sa prêtraille infoutue de prêter la moindre attention à l’enfant de verre, sauf à dire : Volonté du Seigneur, thank you Seigneur.

Un jour qu’il pleut de l’acide, il y a tant d’années de ça, je me trouve, interdit, à regarder les planches coloriées du garçon à face de crocodile et de la fille aux ailerons de requin, dans le Grand Livre de la Santé de nos parents, et jamais depuis lors cette première vision ne m’a quitté, que le méchant Dieu se plaît à me rappeler de loin en loin sans se départir de son sourire souriant et cruel, me désignant à l’instant, tant d’années après, ces mots de l’enfant de verre sur le papier : une voix s’élève, puis s’interrompt, sans mélodie, ni vraie ligne rythmique, en suivant l’arête des dents…

Les dents de la nuit sont le cauchemar de tout enfant, mais ce ne sont que des lancées, comme on dit, tandis que l’enfant de verre continue de se briser tous les jours que Dieu fait, comme on dit. Les dents de la nuit de l’enfant de verre ne cesseront jamais de le dévorer, pas un jour sans un cri, c’est un fait avéré mais que je te propose d’oublier vite fait, mon beau petit parfait dont nous avons compté toutes les côtes, sous peine de douter du Parfait, tandis que la prêtraille dicte à la piétaille ce qu’il faut penser : que telles sont les Voies du Seigneur.

Il pleut, ce matin, une espèce de pétrole, et les mots de l’enfant de verre me reviennent, je n’invente pas, la parole est besoin d’amour, je le sens enlacé par le mauvais Dieu, peu à peu le mauvais Dieu le serre en le baisant aux lèvres et en le serrant dans ses anneaux d’invisible boa denté, et doucement, imperceptiblement, comme de minuscules biscuits qu’on émiette dans la langoureuse buée des tisanes de nos maladies d’enfance, doucement les os de l’enfant de verre se brisent en faisant monter, aux lèvres du méchant Dieu, ce sourire que nul ne saurait imaginer avant de la voir, ce qui s’appelle voir – mais l’enfant de verre me garde de l’imposture de dire quoi que ce soit que je saurais sans le savoir : je te hais de préférer ma souffrance à la tienne ; je suis né en me fracturant le crâne et le coeur à l’arrêt ; j’ai perdu très jeune les êtres que j’aimais… il me reste une mère… ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin : j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie…

Les serpents de pluie de ce matin sont les larmes de je ne sais quel Dieu, je ne sais ce matin quel corps j’habite, je reste ici sur l’arête de mes dents du crétacé de Laurasia, bien après que les mers se furent retirées, nous laissant alentour moult débris d’enfants de mer aux os brisés dans le grand sac du Temps, mais la voix de l’enfant de verre me revient une fois encore : c’est presque trop beau; le ciel grogne au loin ; un fort vent se lève, gorgé d’écailles et de perles ; une fenêtre claque, un rire traverse les étages…

Mes larmes sur ton front, méchant drôle, quand tu écris encore : une mouche vient boire au bord des yeux ; on dirait une âme se lavant du péché...(Ce texte est extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

Les citations en italiques sont tirées du livre de Philippe Rahmy, Demeure le corps. Cheyne, 2007

Image: Dessin à la plume de Louis Soutter. -

Loterie

… Qui pouvait prévoir, tu peux me dire, qui aurait pu s’imaginer, en la voyant comme ça, la belle Aurore, fraîche comme une rose, vraiment la jolie blonde et mensurée top, vocation mannequin à vingt piges - ça faisait pas un pli et voilà que, d’un jour à l’autre, voilà que ça lui tombe dessus sans crier gare : LUPUS, rien que le nom c’est l’horreur, Lupus érythémateux, ça craint, surtout qu’y en a 40 sur 100.000 et que c’est pour elle, Aurore, enfin je t’esplique juste que c’est pour ça que plus personne la voit…

Image : Philip Seelen -

La soupe aux mots

De Babar à Babouchka, d’Aleph à Zanskar, de l’Abaca de Manille à la Zwanze ou au gaz Zyklon, nous avons écumé tous les alphabets, l’enfant et nous, et tous les enfants venus ensuite, et les îles et les ailes tournoyant dans l’Univers en vertu consécutive du premier geste de l’universel Bing et de son compère Bang frappant de concert sur le non moins universel GONG.

Le mot GONG rayonnait. Le mot GONG irradiait à travers l’eau du Temps, dirai-je plus pompeusement. L’infinie vibration ondulatoire et corpusculaire du mot GONG me ramenait à la maison sous l’eau de mon enfance, et le grand entonnoir du Temps m’avalait et je devenais cette onde infinie que le mot GONG faisait capter, tant d’année après, par l’enfant amusée, médusée qui, dans leur bain, disait Bing à sa sœur lui répondant doucement Bang.

Dans le bain des enfants nous avons retrouvé tous les mots. Il n’y a qu’une eau dans le mot DIEU que personne n’a jamais vu et que nul, par conséquent, n’écrira jamais, sauf pour de semblant, comme on dit, théologisais-je dans le bain des enfants. Ce nom quelque peu mystérieux de DIEU, disais-je aux enfants, ce nom sans prénom, vous ne le regarderez pas plus que le soleil dans le ciel, mais regardez bien le mot SOLEIL et le mot CIEL que le magicien des dictionnaires ne cesse de faire se transformer en SONNE ou en SUN ou en CIELO, en HIMMEL ou en SOLE, et cent autres mots soleillent dans le ciel constellé des dictionnaires, et le mot DIEU peut-être regardé, mais prenez garde au nom de Dieu qui contient toute notre eau sacrée, disais-je aux enfants médusées.

Votre théologie sent le fagot à plein nez, m’avait dit Monsieur Lesage qui préférait, quant à lui, se tenir à distance de celui qu’il tenait pour un être surtout mauvais, fauteur de guerres et de cancers - vous arrangez le Tyran à votre convenance, mais je vous aime bien pour cela même, vous le refaites à notre ressemblance, pour un peu votre Dieu réformé prendrait un peu de nos guerres et de nos cancers sur Lui, mais ne lui demandez pas de rendez-vous pour moi, abstenez-vous, j’en reste là, vous en fumez une ?

Or nous étions restés, dans le bain des enfants, nous étions restés à sonder les mots quelque temps. Le mot LAC et le mot LUNE. Le mot OCEAN. Le mot CONTINENT. Ce que je leur montrais, de nos genoux affleurant l’eau, que j’appelais les Monts de la Lune. Les îles des nez de la mère et du père affleurant le lagon écumant de savon: alors le mot HUTTE, le mot COCOTIER. Un doigt remontait sur une cuisse émergée et c’était Robinson se sentant bien seul, et voici que Vendredi le rejoignait, surgi d’une cuisse voisine, et l’on riait et batifolait, mais l’heure tournait, l’eau refroidissait, on allait devoir se coucher proclamait la mère incessamment prévenante.

Alors, après que la mère s’était retirée, comme la mer se retire après la marée, Le mot PERE, le mot CORPS, le mot MYSTERE se trouvaient possiblement évoqués le temps d’une autre expédition de par les îles variées. Aux enfants petites, dans leur bain, le corps du père ne celait aucun mystère, n’était ce bestiau-là dans sa forêt, quand elles n’en avaient pas, n’ayant elles qu’une fente de tirelire: comme leur mère elles appelaient ça le pistolet, qu’elles n’avaient pas, mais ce corps de père sans mystère, ce corps tellement envahissant n’avait fait que passer dans leur eau et leurs mots avec lesquels il était tellement mieux de jouer seules, à écouter sous l’eau le gong évoquant le mot CŒUR et le mot SANG dont il fallait se détourner vite pour des mots plus rigolos.

Les mots POUPOUNE et FOUFOUNE. Les mots qui vous laissent le bec dans l’eau : l’exclamation Au secours je me noie, le mot AÏE, tu me piques, les mots mouillés de GRENOUILLE, et je te saute dessus, ou de PAPOUILLE, mais tu me pinces, c’est triché - le mot PANIQUE aussi quand le requin annoncé par la voix du père incorrigible (grondait la mère) surgissait des grands fonds dans l’eau du bain des écervelées, alors je ne joue plus, alors le mot DEJA, le mot SCHLUSS de la grand-mère - les mots de la fin du bain préludant à la fin de tout, se diront plus tard les enfants se rappelant ces déchirants instants de s’arracher au Jeu, et c’étaient alors suppliques et répliques, et les fines sirènes entortillées comme des anguilles se trouvaient happées, enveloppées, séchées et talquées, prêtes à être mangées toutes crues par l’Ogre à baisers.

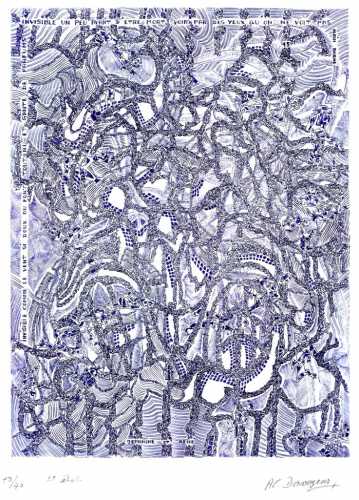

(Extrait de L’Enfant prodigue, récit en chantier)Image: Gravure d'Armand Desarzens.

-

Le mot DANSE

Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, quelque soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser.

Je serais Isadora et je danserais et danserais, semblaient alors dire tous les gestes et les mouvements de l’enfant à sa danse, seule là-bas sur le haut gazon et sans voir qu’elle était vue, sans s’en soucier nullement d’ailleurs, toute à sa danse, gracieuse et rieuse, tout à son geste et à son mouvement de danser et danser.

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.Or à cet instant-là, tandis qu’elle dansait et dansait sur la pelouse, toute grâce et presque nue, l’homme et la femme, plus que nus ceux-là, la regardaient et dansaient et dansaient sans être vus, dansaient en houle et en foule de gestes et de mouvements, et le soir le père guiderait la main de l’enfant pour écrire le mot DANSE qui contient la chose, et la mère, peut-être, contiendrait depuis ce jour un nouvel enfant dont le père conduirait, peut-être, un jour, la main pour écrire le mot CHANT - un jour elles seraient deux enfants à danser et la mère et le père revivraient, tant d’années après , cette danse infinie de la geste d’enfance.

Les arbres, ce matin, étaient comme autant de danseuses en foule dans la brume soyeuse des derniers feux d’arrière-automne, mais c’est sans mélancolie aucune que je me suis repassé ces autres séquences heureuses de nos enfances et des enfances de nos pères et mères, de tout ce qui danse au monde dans le tournoiement des gestes et des mouvements de nos enfances et de nos adolescence et des enfances et des adolescences de nos mères et pères et de leurs mères et pères et voici que les miteux et les marmiteux du quartier de nos enfances se sont mis à danser à leur tour, voici les boiteux qui se sont mis à danser en faisant tournoyer leurs béquilles, voici les bigleux qui se sont mis à cingler la brume de leurs cannes blanche pour y voir enfin tout ce monde qui danse, et le grand Ivan s’avance au bras de sa nouvelle fiancée, et le petit Ivan le singe en dansant avec sa sœur puînée, tout se met à tourner, les défunts se relèvent de dessous le gazon et se mettent à danser et danser, voici que mon pauvre Pilou nous rejoint sur le grand pré et se met à tournoyer dans la chemise trop grande pour lui qui lui fait des sortes d’ailes de zoulou, allez bandes de pédés, comme il disait le filou, tous les pelés du quartier, à votre tour d’inviter l’Augustine et de la faire danser et danser, et je retrouve à l’instant la main de mon enfant dans la mienne, et j’inscris le mot DANSE, et le mot s’ouvre comme la brume ce matin s’ouvre sur ces arbre semblant danser dans le flou, danse de mots et de morts nous rejoignant à l’instant sur le papier où le mot CHANT à son tour s’ouvre, et toutes les mélodies de nos enfances et de nos adolescence affluent alors et se mêlent, il n’y a plus ce matin qu’une musique au monde et dans les branches des Indiens et des Nègres et des Chinois et des Gentils et des Nuls de partout, tous chantent et dansent dans le silence absolu de cette brume de l’aube où le seul mot de DANSE m’a rendu cette après-midi d’été éternelle où notre enfant petite et nue dansait seule dans la soie de l’air - il faut tout à l’heure que je lui balance un SMS où je n’inscrirai que le mot DANSE, et à sa sœur puînée aussi pour pas l'enjalouser, à sa mère dans la foulée et ça nous délivrera de ce monde lourd de ces jours, voici la danse et la transe d’humanité, bande de crevés, suffit de vous déhancher et de vous déjanter dans la foulée des jolies filles-fleurs de l’été qui jamais ne passera, promis-juré, suffit d’y croire et de vous faire légers, voici l’Afrique et l’Amérique de nos enfances tatouées, allez, galopants, galopez carrousels de notre enfance à caramels.

Les arbres, ce matin, étaient comme autant de danseuses en foule dans la brume soyeuse des derniers feux d’arrière-automne, mais c’est sans mélancolie aucune que je me suis repassé ces autres séquences heureuses de nos enfances et des enfances de nos pères et mères, de tout ce qui danse au monde dans le tournoiement des gestes et des mouvements de nos enfances et de nos adolescence et des enfances et des adolescences de nos mères et pères et de leurs mères et pères et voici que les miteux et les marmiteux du quartier de nos enfances se sont mis à danser à leur tour, voici les boiteux qui se sont mis à danser en faisant tournoyer leurs béquilles, voici les bigleux qui se sont mis à cingler la brume de leurs cannes blanche pour y voir enfin tout ce monde qui danse, et le grand Ivan s’avance au bras de sa nouvelle fiancée, et le petit Ivan le singe en dansant avec sa sœur puînée, tout se met à tourner, les défunts se relèvent de dessous le gazon et se mettent à danser et danser, voici que mon pauvre Pilou nous rejoint sur le grand pré et se met à tournoyer dans la chemise trop grande pour lui qui lui fait des sortes d’ailes de zoulou, allez bandes de pédés, comme il disait le filou, tous les pelés du quartier, à votre tour d’inviter l’Augustine et de la faire danser et danser, et je retrouve à l’instant la main de mon enfant dans la mienne, et j’inscris le mot DANSE, et le mot s’ouvre comme la brume ce matin s’ouvre sur ces arbre semblant danser dans le flou, danse de mots et de morts nous rejoignant à l’instant sur le papier où le mot CHANT à son tour s’ouvre, et toutes les mélodies de nos enfances et de nos adolescence affluent alors et se mêlent, il n’y a plus ce matin qu’une musique au monde et dans les branches des Indiens et des Nègres et des Chinois et des Gentils et des Nuls de partout, tous chantent et dansent dans le silence absolu de cette brume de l’aube où le seul mot de DANSE m’a rendu cette après-midi d’été éternelle où notre enfant petite et nue dansait seule dans la soie de l’air - il faut tout à l’heure que je lui balance un SMS où je n’inscrirai que le mot DANSE, et à sa sœur puînée aussi pour pas l'enjalouser, à sa mère dans la foulée et ça nous délivrera de ce monde lourd de ces jours, voici la danse et la transe d’humanité, bande de crevés, suffit de vous déhancher et de vous déjanter dans la foulée des jolies filles-fleurs de l’été qui jamais ne passera, promis-juré, suffit d’y croire et de vous faire légers, voici l’Afrique et l’Amérique de nos enfances tatouées, allez, galopants, galopez carrousels de notre enfance à caramels.(Extrait de L’Enfant prodigue, récit en chantier)

-

Le retour du refoulé

…Non Monsieur le Président, il ne s’agit en aucun cas d’une nouvelle manifestation de l’Axe du Mal, la seule explication du phénomène tient aux conséquences de l’effet de serre sur la rétraction du manteau provoquant la chute de la masse magmatique et la formation de caldeiras dont remonte ce qu’on appelle le Cerveau du Volcan, oui Monsieur le Président, c’est exactement ce que nous vous avions annoncé à Kyoto, affirmatif Monsieur le Président: la fécondité de la Nation est désormais menacée, non Monsieur le Président, cette image inappropriée ne sera pas transmise aux médias, oui Monsieur le Président, nous la Classons X…

Image : Philip Seelen -

Recyclage

… D’ailleurs y a pas que de tes vieilleries de gosse de riche que tu peux tirer un max de thune, y a tout le reste, vraiment tout, t’as pas idée de ce qui fait pisser le dinar, par exemple tes souvenirs de môme dans ta famille de bourges, tu vas pas me dire que tu veux retenir quoi que ce soit de tout ça, donc tu te pointes sur E-Bay et là t’es sûre, ma chère, de faire grimper l’enchère…Image: Philippe Seelen

-

Ceux qui font de l’ingérence de fortune

Celui qui parle développement durable et roule 4x4 / Celle qui se dit maintenant gérante d’infortune / Ceux qui affirment que les lois du marché ne sont pas incompatibles avec l’intervention citoyenne de l’Etat en cas de crise systémique / Celui qui rappelle que le fait de polluer est la marque de notre appropriation légitime du matériel naturel / Celle qui recycle ses déchets dans la rivière la plus proche / Ceux qui prônent le retour à une économie de guerre / Celui qui s’est établi aux îles Caïmans dont on lui a recommandé le climat favorable en matière fiscale / Celle qui reproche à son fils Hervé-Gaëtan d’afficher une tête de perdant alors que Dieu a sauvé la banque familiale de toutes les séquelles de l’athéisme contemporain / Ceux qui font partie des 100 millions d’Européens gagnant moins de 700 euros par mois / Celui qui demande à sa plus vieille et sa plus onéreuse maîtresse de renoncer à se faire lifter avant les prochaines nouvelles de la Bourse / Celle qui pallie le stress de l’Entreprise en s’inscrivant à un cours de relaxation érotique chez un gourou postbaba / Ceux qui estiment (sans le dire) que la Crise mondiale est un superdéfi (top secret) à relever pour ceux qui comme eux ont toujours pratiqué la stratégie du choc, etc.

Image: Richard Aeschlimann, Occident. Encre de Chine, 1973.

-

Drame

... Vous constatez là une mise en espace/temps de l’Image qui est rythmiquement scandée et dramatisée par cette triple diagonale qu’on a vu dans le premier Hitchcock et qu’on retrouvera dans le cinéma japonais, pensez aux polars de Kurosawa, mais le coup de génie de ce cadrage réside dans l’imperceptible décalage du regard du tireur et de l’angle du tir - et vous aurez une pensée pour le modèle qui s’est crashé dans son hélico juste après le shooting, mais ça c’est de l’anecdote…Image: Philip Seelen

-

Minorité brimée

… En tant que sirène sarde de pile 25 ans je constate qu’une fois de plus RIEN n’est fait pour nous, les sirènes sardes de 21 à 29 ans, et que ça commence à bien faire, surtout après ce que nos mères ont enduré, mais nos mères n’ont plus à lever la jambe, tandis que nous autres avons encore notre chance, à ce qu’on sache, ainsi nous élevons-nous contre le fait discriminatoire que TOUT soit offert aux seules sirènes sardes de 20 et 30 ans …

Image : Philip Seelen -

Le Rapport

… La victime était assise sur le siège arrière droit de la Limo et lisait le dernier James Lee Burke en fumant des Lucky’s, de temps à autre elle jetait un regard inquiet vers Percy, le chauffeur censé l’emmener downtown sur l’ordre du Balafré, alors qu’on avait passé le pont sur le fleuve et que les banlieues se clairsemaient sur fond de neige sale et de ciel bas, ensuite on ne voit pas très bien ce qui a pu se passer entre Killer Joe, l’homme de main du Balafré, et la victime, après que Stony s’est arrêté sur le terrain vague, mais on déduira scientifiquement que le sort de la victime s’est joué à cet instant précis (vers 23:07 GMT) comme l’a établi notre Service au vu de cette seule trace…

… La victime était assise sur le siège arrière droit de la Limo et lisait le dernier James Lee Burke en fumant des Lucky’s, de temps à autre elle jetait un regard inquiet vers Percy, le chauffeur censé l’emmener downtown sur l’ordre du Balafré, alors qu’on avait passé le pont sur le fleuve et que les banlieues se clairsemaient sur fond de neige sale et de ciel bas, ensuite on ne voit pas très bien ce qui a pu se passer entre Killer Joe, l’homme de main du Balafré, et la victime, après que Stony s’est arrêté sur le terrain vague, mais on déduira scientifiquement que le sort de la victime s’est joué à cet instant précis (vers 23:07 GMT) comme l’a établi notre Service au vu de cette seule trace…Image: Philip Seelen

-

La méthode douce

…Depuis quelques temps elles mordent à mort, faut vraiment faire hyper gaffe, à force de les appeler stars du printemps on en a fait des vaniteuses vindicatives et c’est à pleines mâchoires qu’elles attaquent de leurs crocs aiguisés comme des couteaux, on a eu de terribles dégâts collatéraux dans certaines cliniques et autres centres funéraires non sécurisés, et ça s’aggrave quand les médias s'en mêlent alors que là, tu vois, tu y vas tout en douceur et tu lui parles, tu l’appelles par son prénom, tu lui dis Miranda, ma chérie, ou Ballerina ma jolie, et ça ne fait pas un pli : tu la vois redevenir la jeune fille en fleur batave qu’elle a toujours été au fond, tout à fait bien élevée, propre sur elle et conne comme un sabot…

Image : Philip Seelen -

Le temps du Jeu

Il a suffi d’une petite paire de ciseaux de plastique bleu pour enfant pour faire éclater le premier rire de l’enfant. L’enfant est devenu Quelqu’un en voyant le père jouer avec cette petite paire de ciseaux de plastique qui ne coupe rien mais peut faire le loup ou le crocodile ou les oreilles de lapin ou les oreilles d’âne. Ces ciseaux de plastique bleu se trouvaient là quand le père est revenu de voyage, comme le lui rappelait Ludmila hier soir après le cinéma, où ils sont allés voir L’Enfant, elle pour la première fois, lui pour la énième - tu revenais juste de voyage et tu as pris ces ciseaux de plastique bleu posés à côté du futur nécessaire de couture de Mademoiselle Cécile, et tu lui as montré le bec de canard en faisant coin-coin et ça l’a fait éclater de rire pour la première fois.

Jusque-là, l’enfant n’avait jamais vu aucun canard de si près, n’était celui de plastique jaune de sa baignoire, mais sans doute avait-elle déjà entendu le coin-coin des canards du fermier voisin, là-bas à l’impasse des Philosophes où elle avait passé ses premières semaines d’hiver, emmaillotée comme une poupée russe et roulant déjà ses yeux en bille de loto, ressemblant alors passablement au ministre français Raymond Barre. Or c’était le semblant de canard, et pas le vrai, c’était le jeu de faire coin-coin qui avait fait éclater l’enfant de rire, un vrai canard l’eût peut-être épouvantée à ce moment-là tandis que la seule évocation du canard, assorti du coin-coin réglementaire, la seule imitation du bec de canard avait déclenché ce premier rire auquel j’avais repensé la veille au soir, les larmes encore aux yeux, mais des larmes de joie, après les larmes amères et consolantes à la fois de la dernière séquence de L’Enfant.

L’Enfant raconte cette affreuse histoire d’un enfant vendu par désespoir dans un monde où le rire et les larmes ont le même goût d’amertume, mais L’Enfant raconte aussi l’émouvante beauté de l’homme perdu qui revient et de l’amour perdu qui revient, L’Enfant dit tout l’affreux du monde qu’un seul éclat de rire d’un enfant voyant un canard bleu suffit à égayer un instant, comme un éclat de joie sous le ciel bas, et ce premier rire de Quelqu’un va se répéter sous le ciel de tous les jours et voici Mademoiselle Cécile faire à son tour les oreilles de lama et le bec de pingouin.

Le jeu serait de jouer, mais tu ne te contenterais pas de jouer à jouer : tu jouerais, tu serais le jeu, vous seriez le jeu, le jeu serait le jeu lui-même, il n’y aurait plus de temps que celui du Jeu.

C’est alors que tout se joue et se noue. Plus tard ils te parleront de principe de réalité, mais ce ne sera qu’une ruse pour déjouer le sérieux du Jeu : tu le sais. Tu sais que le premier rire de l’enfant t’ouvre un paradis où tout ce qui semble semblant est à vrai dire vrai. Tu sais que l’ombre au mur d’un crocodile ou d’un loup n’est qu’une ombre au mur de crocodile et de loup, mais que ta peur est réelle. Tu sais que la mort est réelle depuis que l’Enfant t’a été révélé, ou plus exactement : tu sais que la vie seule est réelle, avant et après la mort.

Dans la chambre du monde, le cercle de la mère et du père et de l’enfant seul ou nombreux forme le cercle du Jeu où le temps semble arrêté sans l’être, où rien ne semble compter alors que tout compte, et le jeu de ce matin sera de renommer les choses et de les classer par ordre d’importance, selon les seules règles du Jeu.

Du premier éclat de rire au premier mot, du premier pas à la danse autour de la chambre bientôt élargie aux dimensions du monde, des premiers effrois de DEDANS aux premiers élans jetant l’enfant vers ce DEHORS obscur et merveilleux où l’on ne sait pas encore que rien ne sera plus, APRÈS qu’on y aura accédé, comme AVANT, de la première LETTRE au premier MOT, des bras de la mère aux petits pas du père te donnant la main, tout ne sera plus jamais qu’évocation et que retour, tous les matins, à ce rond de lumière de la chambre où de la cour ou de l’aire de terre ou de sable ou de poussière du premier jeu qui vous a vu, l’un pour l’autre, devenir Quelqu’un.

Il n’est pas de plus émouvante beauté que celle du rire et de la première consolation de l’Enfant. Il n’est pas de temps plus important que celui qui se joue à l’instant. Il n’est pas de moment plus sérieux que celui du Jeu.(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

Image: page d'un Album de Friedrich Dürrenmatt, colorié pour ses enfants.

-

Le rire de l'enfant

Alors j’ai tout laissé venir, et tout est revenu. J’étais là, tout con, dans cette espèce de premier matin du monde que me rappelait le chaos de mon atelier où j’avais laissé tout s’amonceler depuis tant de temps et de jours et d'années et de siècles aussi, je dormais encore à moitié et tout soudain j’ai tout lâché, et du coup tout s’est lâché, et c’est alors que m’est revenu le premier rire de l’enfant.

Alors j’ai tout laissé venir, et tout est revenu. J’étais là, tout con, dans cette espèce de premier matin du monde que me rappelait le chaos de mon atelier où j’avais laissé tout s’amonceler depuis tant de temps et de jours et d'années et de siècles aussi, je dormais encore à moitié et tout soudain j’ai tout lâché, et du coup tout s’est lâché, et c’est alors que m’est revenu le premier rire de l’enfant.On dit que cela ne se peint pas, mais c’est à voir. On dit que le Seigneur ne rit pas, mais cela aussi est à voir et revoir. En fait, tout est à voir et à revoir, et c’est à cela que je vais m’efforcer ces jours et ces années dans mon atelier bordélique et d’abord en tâchant de raconter comme on a pleuré, Ludmila et moi, au tout premier rire de l’enfant.

On croit qu’on est rien. On croit qu’y a plus rien, depuis que les valeurs tombent dans les cités d’affaires. On ne croit même plus à l'indice du Nasdaq: c'est dire. Le Nasdaq est en chute libre, murmure-t-on ce matin dans les cités d’affaires, je l’entends jusque dans mon atelier, et cela me rappelle le temps où, contre le Seigneur et mon père et les pères de mes pères, je vociférais ma rage de constater qu’il n’y a rien qui vaille au monde, et moins que rien: que tout s’est empilé pour rien, qui a été cramé pour rien dans les camps de l’enfer; et me rappelant ma rage de vingt ans je suis fier de mon erreur de vingt ans mais de cette rage je fais aujourd’hui du petit bois auquel je fous le feu de ma joie, car je le sais maintenant: je le sais qu’on n’est pas rien depuis que l’enfant s’est marrée, et que le Seigneur se marre.

Le rire de l’enfant est comme une étincelle en pleine mer amère de tous les chagrins du monde, et tout à coup la marée monte, ça fait chialer les niais que nous sommes, Ludmila et moi, mais c'est chialer de joie et voilà le travail : ce sera de raconter ça. Tu prends ça dans ton atelier, mec, tu prends tout ce que tu croyais qu’allait pas, tu prends tout ce que tu croyais moins que rien à tes vingt ans d’indomptable bon à rien et cette idée foutue que c’est rien tu la répares. Tu n’as plus que ce qui te reste de vie pour tout réparer de ce qui compte, et voilà bien ton compte : voilà ta dette à éponger, et là tu prends ton éponge parce que ça va gicler dans ton atelier.

Là je vais balancer une marée d’ombre et de terres, de Sienne et de partout s’il le faut, parce que je veux que ce que je croyais rien tienne sur quelque chose, blanc de zinc et blanc de chine et sang et sperme et sable et chaux vive de baptistère et de cimetière, faut vraiment que ça tienne, mec, sur cette putain de toile de lin de rien.

Le rire de l’enfant est la preuve qu’on n’est pas rien : qu’on est Quelqu’un. C’est par ce rire que l’enfant est devenue Quelqu’un. Il y a avant et après ce rire, comme il y a avant et après le Seigneur. Avant ce rire de l’enfant, celle-ci était l’Enfant à majuscule, elle était tous les enfants aux mêmes museaux ou à peu près, tous les enfants qui chient et roupillent et nous empêchent de roupiller et nous font, il faut le dire objectivement, pas mal chier, elle était tout ce qu’ils sont à l’instant présent de par le monde, gavés ou affamés de par le monde, tous les enfants qui hurlent et pullulent de par le monde, tous les enfants qu’on dorlote ou massacre et qui n’ont, objectivement, pas la même valeur selon l’indice du Nasdaq, sauf aux yeux du Seigneur qui les met tous dans le même panier - avant donc ce premier rire de l’enfant, celle-ci n’était pas encore ce Quelqu’un qui fait qu’aucun enfant, qu’on le dorlote ou qu’on l’affame, n’est comparable à aucun autre.

Je noterai ça dans le regard de l’enfant, quand le moment viendra. Le rire de l’enfant se lira dans le regard unique de l’enfant que je vais m’efforcer de peindre. Cet enfant ne sera pas notre seul bien. Le petit Titus ébouriffé n’est pas que du seul Rembrandt non plus. L’enfant que je peindrai pourrait être aussi cet enfant noir à la fleur de pureté que je retrouve ce matin dans le fatras de mes papiers, tombé de je ne sais quel ciel, fils de je ne sais quel père de quel désert, créature de je ne sais quel Seigneur. C’est cela même : le rire de l’enfant tombe du ciel, comme la joie du Seigneur me tombe du ciel ce matin dans le chaos de mon atelier. De tous les enfants noirs ou verts à fleurs blanches ou bleues, de tous les enfants bleus à fleurs noires ou jaunes je vais tâcher, je vais essayer, je vais m’efforcer de peindre le rire.

Tout me revient à l’instant avec précision. Mon tableau se jettera, comme le premier sperme, avec l’innocence de ce qui est donné de la terre ou du ciel, mais je l’aurai pensé sans y penser, je l’aurai voulu sans le vouloir, ce sera comme s’il nous était donné.

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

Image: L'enfant noir. Peinture de Louay Khayyali (Syrie). Reproduit dans Claude Michel Cluny: des figures et des masques, de Jalel El-Gharbi, aux éditions La Différence, Photo Raymond Collet. Pour plus de précisions: http://www.babelmed.net

Et pour rencontrer Jalel ce matin: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com

-

Jane

…Rue de Verneuil il faisait trop noir quand il n’était pas là, il y avait juste quand il était là que le noir était une couleur, mais tu comprends qu’avec Bambou j’ai eu besoin de lumière et tout près de là il y avait cet appart au rez qui donnait carrément sur la rue, ah oui rue de Lille, je voyais Lacan passer un matin sur deux avec son cigare et son nœud pap, il me souriait gentil, et l’autre matin sur deux c’était Duras à la clope qui me souriait gentil elle aussi, donc on vivait dans la lumière avec Bambou que Serge dessinait sur le vif avec son crayon de fumée, c’était si doux ces années avec lui, même quand je suis partie…

Image : Philip Seelen -

La Mère et l'Enfant

En sortant de nous l’enfant nous a sortis de nous, me dis-je alors qu’un nouveau jour gris sort de la nuit et que je m’apprête à mettre des couleurs aux mots et aux noms sous cette douce lumière d’aube ou de fin d’après-midi que diffuse le nom de Ludmila, et relevant les yeux sur le gris du jour voici que m’apparaît, miracle de toutes nos enfances, l’arc-en-ciel des couleurs que je m’apprêtais à tirer de ma nuit.

Fugace, merveilleuse apparition, cliché parfait de l’émerveillement multimillénaire de toutes les enfances du monde - à son pied se cache un Trésor me disait mon grand-père, surnommé le Président, et je me revois avec ma pelle de crédule enfant sur le chemin du pactole, je me vois quitter le jardin de nos enfances et remonter vers le grand pré dont l’arc-en-ciel a surgi comme une signe manifeste de Celui qui a planqué le trésor, un formidable élan me porte, pas un instant je ne doute de ce que m’a raconté le Président dans son jardin à lui, puis je me trouve au lieu même que j’avais repéré et voici qu’un grand désarroi s’empare du chercheur de trésor constatant que l’arc-en ciel n’y est plus, s’étant pour ainsi dire volatilisé, et quelle déception c’est alors, quelle désillusion dont je ne parlerai à quiconque mais qui laissera en moi comme une marque à vie, selon l’expression, quel dépit pour l’aventurier, Jim Hawkins ne serait pas moins désappointé et pourtant, tant d’années après, c’est à présent l’image de Coboye qui me revient, cher vieil épouvantail à chapeau de western que j’observe mélangeant ses couleurs au beau milieu de ce même grand pré, titubant un peu devant son chevalet et m’adressant, non sans cesser de maugréer, comme un signe de connivence.

Le lieu commun du poète donnant telle ou telle couleur aux lettres, A vert, O noir, tout le bazar, me sert du moins ce matin comme tout me sert de la soupe originelle de toutes nos mémoires dans l’immensité de laquelle affluent tous les affluents par la confluence ondulatoire et corpusculaire des particules, il n’y a pas que notre lac originel qui s’étale là-bas mais tous les lacs noirs d’Afrique et les lacs verts d’Océanie et les lacs de sable et les lacs de sang - mais je divague, je me mélange les pinceaux, je vais te faire une Mère à l’enfant comme tu n’en as jamais vue.

Les couleurs, dans leurs tubes, sont comme de petites poupées à têtes multicolores attendant dans la maison miniature préparée dans la chambre elle aussi préparée de l’enfant. L’enfant habite la maison depuis quelque temps déjà mais pour le moment elle fait son job à plein temps de petite marmotte à marottes limitées : je mange et je digère et je chie et je dors et je crie est à peu près tout le programme, que le père étudie, absolument niais, non sans y participer : je lange et me lève la nuit et réchauffe sa popote, tout m’émerveille de ce loupiot.

Tout cela nourrira les couleurs de La Mère à l’enfant, me dis-je ce matin en préparant ma palette de rapin raté qu’irradie la joie de la simple idée de peindre La Mère à l’enfant qui se trouve par excellence, par les temps qui courent, la chose qui ne se fait plus chez ceux qui se disent aujourd’hui plasticiens. Il est vrai que je retarde terriblement et en tout. Je me sens tout à fait le contemporain de Lascaux ou de Paolo Ucello, les madones de Fra Angelico ou de Duccio, les garçons de Luca Signorelli ou du Caravage, les ciels de Corot ou de Turner sont du temps que je fais mien ce matin, loin des performers et des designers, qui sont un peu les raiders et les traders de la foire aux arts avariés.

Mon temps de ce matin est celui de la palette de Cézanne, pourrais-je dire par manière de reconnaissance au vieux maître dont la fraîcheur de l’œil est celle-là même de l’enfant au milieu du grand pré à l’arc-en ciel, mais les couleurs viennent toutes seules, pas besoin de palette ni de référence, les couleurs affluent et pas besoin de les convoquer ou de les aligner, tout va se passer par elles et ce sera comme l’apparition, tout à l’heure, de ce miraculeux Phénomène, oui faire, au grand sens de la poésie, faire au sens d’un dévoilement stupéfiant de beauté, sans savoir ce que diable elle est, le signe de quel Dieu vivant, faire se fait à l’aveugle par le seul jeu des couleurs montées du tréfonds de toutes les mémoires en lents glacis : c’est ce que je me dis en les laissant venir à la toile en cette fin de matinée éternelle : ce sont les couleurs, ce sont les douleurs, ce sont les parfums et les caresses, ce sont les mélodies des berceuses et des élégies, ce sont les mots que murmure la mère éternelle à l’enfant qui vient - et maintenant tu te tais…

Tout le temps que je peindrai La mère et l’enfant je vivrai dans le silence que j’entends faire parler, non sans raconter chaque instant du tableau à l’aveugle qu’il y a en moi. C’est donc en fermant les yeux que je peindrai ce portrait de Ludmila en Mère à l’enfant et j’avancerai à l’aveugle, comme dans la maison noire de nos enfances, je m’abandonnerai à la main de Celui qui sait les couleurs de l’arc-en-ciel été comment de ces couleurs tirer des bruns qui sont des ors et des lumières tissées de vert et de gris.

Les yeux de Ludmila ne seront pas visibles en tant que tels, ce seront les yeux de tous les yeux, mais il y aura dans ces yeux ce gris et ce vert bleuté qui échappe à Ludmila comme je sens à l’instant m’échapper les mots d’une autre langue qu’il faudrait, alors même que j’ai commencé de peindre en me rappelant nos deux silences, ce dernier voyage à Den Hagen que nous avons fait, devant ce couple de vieux peint par Rembrandt et qui nous regardaient et que nous regardions en silence.

Je revois alors l’enfant Titus ébouriffé. C’est dans la même salle, je crois, que les vieux qui nous regardaient, et que des tas d’autres portraits de Rembrandt, juste à l’entrée, que se trouve le petit Titus ébouriffé, devant lequel aussi je suis resté muet. Car l’enfant ébouriffé m’a rappelé, alors, le grand tableau de l’enfant Ludmila peint le jour par l’ami de sa mère et qu’elle est allée effacer la nuit, le trouvant peu joli, et c’est alors ce que je me dis en silence, parlant à l’aveugle qui est en moi : que ce portrait de Ludmila en mère à l’enfant serait celui que personne jamais ne pourrait effacer, étant en nous et se peignant en silence, que je peindrai le jour et que chacun ira retoucher la nuit pour le faire à sa ressemblance.

Ce que je fais à l’instant ne m’appartient pas. Signé Rembrandt ne m’en impose aucunement non plus, étant entendu que la vieille et le vieux de Rembrandt résument tous les vieux de la vieille et que ce sont des enfants ébouriffés sous le regard de l’aveugle qui est en chacun de nous.

Ce que je fais à l’instant ne m’appartient pas. Signé Rembrandt ne m’en impose aucunement non plus, étant entendu que la vieille et le vieux de Rembrandt résument tous les vieux de la vieille et que ce sont des enfants ébouriffés sous le regard de l’aveugle qui est en chacun de nous.

L’idéal serait que je puisse peindre ma Mère à l’enfant, qui sera le portrait des portraits de Ludmila, comme le portrait de l’enfant sera le portrait des portraits de nos deux enfants, sur une Mère à l’enfant idéale résumant toutes celles depuis Lascaux que l’aveugle en nous a peintes sur les murs de sa caverne à décor variable.

Avant l’irradiante apparition de Ludmila dans le bar de ce soir-là, il y a de cela deux vies d’enfants, je peindrais donc toutes les Ludmila depuis que je l’ai connue et toutes les Ludmila qu’elle m’a racontées d’avant notre rencontre, que je n’ai pas connue mais que j’ai reconnue dans le visage irradiant de la Ludmila ressuscitée de plusieurs morts déjà, reconnaissant en moi le reflet d’un garçon rêvé que j’ai massacré plusieurs fois déjà jusqu’à me trouver ce soir-là, tout con, à lui sourire comme je ne sourirai plus à personne.

Le début d’un portrait ne peut être qu’un Tohu-Bohu, mais je sais une vieille histoire à dormir debout qui parle d’un atelier plus encore chaotique que le mien ce matin où, taiseux, à l’insu de Ludmila qui roupille dans son recoin, je choisis à l’aveugle les couleurs de cette Mère à l’enfant que je vais concevoir en six jours avant de me reposer dimanche prochain si tout va bien, et la toile que j’ai choisie est elle aussi un Tohu-Bohu sur laquelle, à travers les années, se sont empilés quantité de portraits et de paysages en couches ajoutées, dont les rouges et les verts de nos années ardentes se dorent peu à peu et se mordorent et donneront bien à la fin quelque chose comme un début de monde, comme un jardin que nous aurions parcouru toi et moi sans savoir bien qui tu es et qui je suis, qui nous a fait et comment, qui sera cet enfant qui ronflote dans son couffin, comment encore nous l’avons fait à l’aveugle, sans penser le moins du monde au lendemain, souviens-toi, ce n’est pas le premier soir que nous nous sommes aimés mais ça devait se faire dans les six jours ou peut-être un dimanche, c’était pour ainsi dire écrit nous disions-nous dans cette immense et vaine innocence du couple inaugural se livrant nu à l’initial Désir, et ce matin mes pinceaux se mélangent et délirent, je ne vois rien mais la lumière affleure le chaos et des formes se lèvent, dans la nuit remuent les animaux et les matinaux, Ludmila et le jour se lèvent, au commencement était le silence et le silence parlait…

(Ce texte est extrait de L’Enfant prodigue, roman en chantier)Image JLK: Arc-en-ciel au lever du jour, le 21 octobre 2008, vu de La Désirade.

Peinture: Rembrandt, Titus.

-

Visions de Thierry Vernet

«La vue c'est la vie», disait Thierry Vernet peu avant que la maladie ne l'arrache (en 1993) au monde visible, alors qu'il consignait, dans un minuscule carnet, et de mémoire, à deux ou trois jours de distance (bonne façon de faire la nique à la mort), des visages de gens rencontrés dans la rue ou le métro parisien, dont la frise des portraits saisit par sa fulgurante acuité. C'est à la même époque, aussi, que le peintre genevois de Belleville, tout à fait conscient de sa fin prochaine, peignit certaines de ses toiles les plus jubilatoires.

Me reviennent alors les mots de cette lettre de jeunesse de Thierry, datant de l'été 1953. Il se trouvait alors en Yougoslavie en attendant que Nicolas Bouvier le rejoigne à Belgrade pour se lancer avec lui, en Topolino, dans le grand voyage de L'Usage du monde, et voici ce qu'il écrivait aux siens depuis Zagreb: «Je suis de plus en plus assuré sur mes pattes. Le boulot marche. L'aquarelle se trouve. Je vais au bout. Le fin du fin n'est-il pas de voisiner l'extrême limite, de se balader sur les crêtes, d'aller aux frontières où la peinture n'est presque plus de la peinture, où les formes en sont à leur dernier point de tension ?»

Et quelques lignes plus loin, il ajoutait: «N'ayez point de crainte, mes chemises ont été lavées pour trente dinars par une femme de métier. Je porte beaucoup mes calosses de bain, c'est plus simple. Le budget est bien équilibré, malgré le petit déjeuner de hier! Dans un mois, je retrouverai le cher Nick, dans un mois et un jour, au Majestic. Disons vers 19 heures, sept heures du soir...»

Thierry Vernet disait tout de son art en écrivant qu'il allait «jusqu'au bout». Son oeuvre, pure de tout chiqué pseudo-avant-gardiste, est en effet d'un réel risque-tout de la forme et de la couleur, prêt à toutes les audaces pour exprimer sa vision réelle jusqu'à «l'extrême limite», mais non du tout pour épater la galerie. La fulgurance de son regard n'excluait pas un respect serein de ce qui est (les calosses, le budget «bien équilibré», la figuration du ciselé du feuillage ou le détail cocasse, etc.) et un sens quasiment organique de la composition.

Thierry Vernet ne se payait pas de mots lorsqu'il disait «se balader sur les crêtes», «voisiner l'extrême limite» et pousser jusqu'«aux frontières»: le trait de ses dessins exprime (avec des élisions et des «bonds» qui évoquent parfois Matisse et parfois les «extrêmes» de Tal Coat, tout en restant strictement personnel) cette danse de plus en plus légère et de plus en plus libre qui capte l'essentiel de la chose vue (bouquet de fleur, futaie, paysage) pour y ajouter le travail profond d'un regard reconstructeur.

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.»

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.»

Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs.

Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs.

Cependant au-delà des craintes et tremblements, le peintre retrouve une sorte de souveraine sérénité le rattachant aux maîtres anciens.

Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.

Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.

-

Rapine

… Non mais dis pas ça ! – Puisque je te dis qu’elle l’a fait, je l’ai vue, pas plus tard qu’hier au lever du jour - Mademoiselle Lepic, la conseillère de paroisse,la Dame de Vertu s'il en est ? – Que je te dis, elle-même en personne, et plusieurs fois, là, tu vois le trou gros comme ça, c’est là qu’il planque ses réserves… - Et tu dis qu’elle lui pique tout et que ça fait plusieurs fois ? – Tout je sais pas, mais elle remplit la poche de son tablier, ça c’est sûr – Et ça rime à quoi ce délire ? – Je sais pas moi : frustration, compulsion, compensation, tout ça… - Et l’écureuil il dit quoi ? – Alors ça va lui demander…Image: Philip Seelen

-

Le Maître

… Ils croient encore que je me planque dans une grotte des montagnes d’Afghanistan, ces nuls, ils restent tous persuadés que j’ai toujours cette barbe à la con de l'image que je fais diffuser sur les vidéos, pas un n’a pensé que j’étais là ce jour-là, comme Néron devant Rome en feu, et que je jubilais, et que j’y suis plus que jamais…

Image : Philip Seelen -

Révélations de l'Enfant

V

Cette aube était celle d’une nouvelle vie, nous l’avons vécue ainsi, l’Oncle Fellow et moi, pendant que Ludmila voguait encore dans sa nacelle d'anesthésie, nous l’avons ressenti dans la lumière de ce matin d’automne, tout dans l’ouverture du ciel annonçait une vie nouvelle et nous nous taisions sans penser que le pire pourrait arriver aussi, le ciel naissait tandis que nous roulions à travers les prés, le futur oncle de l’enfant se taisait contre son habitude de personnage ouvert et disert que l’enfant, la première, appellerait plus tard l’Oncle Fellow à sa sortie de taule, lui et moi nous nous sentions portés par la montée silencieuse et radieuse à la fois de ce jour où la naissance de l’enfant se trouvait à vrai dire programmée par Opération, c’était plus sûr nous avait-on dit, nous avons aujourd’hui les moyens d’aider la nature, nous avait dit le chirurgien qui avait précisé que l’enfant naîtrait à telle heure précise, et pourtant la poésie y était, une folle poésie présidait à notre contemplation silencieuse de ce jour immense qui se levait et qui a continué de se lever à la naissance du deuxième enfant, dans une autre ville, et qui se lève tous les jours pour accueillir l’enfant qui vient.

À ce lieu commun de l’enfant qui vient et du père croyant vivre l’Événement absolu, dès l’aube de ce jour, cependant, s’est associé cette espèce d’effroi dont je n’ai parlé à qui que ce soit sur le moment, et qui m’a saisi dès que, l’oncle Fellow et moi ayant revêtu nos tenues vertes et nos calots blancs de Martiens, nous fûmes en mesure de voir enfin l’Enfant et de le recevoir quelques instants, d’abord le Père évidemment.

Et le Père est là, dans la plus inimaginable confusion jamais éprouvée de sa vie, le Père est là devant la Vie, et c’est la Mort qu’il voit : c’est tout de suite la Mort qu’il voit dans ce palpitant souriceau violet enrobé de cette espèce de terre chocolatée, c’est la mort possible de l’enfant s’il la lâche sur le dallage, c’est la mort assurée de l’enfant s’ils se met à la secouer pour manifester la joie qu’il éprouve depuis l’apparition de cette vie issue de leur deux vies, avec Ludmila, et des dizaines et des centaines et des milliers de vie de leurs deux généalogies, et c’est aussi sa mort à lui qu’il voit soudain lui apparaître, le Père jusque-là plus ou moins enfant demeuré, cette tête-en-l’air de père toujours à rêver plus ou moins, ce père qui n’en a pas l’air avec son air plus ou moins bohème demeuré, sans cravate et en jean délavé, voici que l’Enfant lui apparaît comme le messager de sa propre disparition, voici la première révélation de l’Enfant.

Si la première révélation de l’Enfant me tient lieu pour ainsi dire de faire-part avant terme, je le prendrai avec tout l’humour mutique dont je suis capable en de telles circonstances, sans en parler évidemment à Ludmila qui émerge peu à peu des vapes et n’a que faire de mes tremblements métaphysiques ou pseudos, mais surtout ressaisi, transporté par le sentiment que je deviens réel en me reconnaissant enfin mortel, ah la fameuse découverte : le Père déclaré, qui signe le récépissé de cette vie nouvelle, reconnaît enfin que ses jours sont comptés…

On a donc reçu l’enfant des mains des soignants, comme on dit, on a donné le premier bain, comme on dit aussi, tout ce qu’on était supposé faire, comme pour tant de gens ordinaires, a été fait au cours de cette fameuse journée après laquelle rien ne serait jamais comme avant, me suis-je dit in petto sans en parler à quiconque, tandis que l’oncle Fellow procédait à divers achats de première nécessité, comme on dit encore, selon les ordres de Ludmila dûment ressuscitée, son précieux bien serré sur son giron, l’air modestement triomphant.

Retour à la case Réel, me dirai-je à travers les années en revivant ce matin-là. Retour aux choses de la vie. Retour aux gens ordinaires. Et cet autre matin d’automne, après tant d’années, à la veille peut-être de voir l’Enfant enfanter, c’est par le détail que je m’apprête à dénombrer les révélations de l’Enfant. Il n’y a que le détail de réel. Il n’y a de réel que le détail et la nuance. Il n’y a de réel que l’attention au détail et à la nuance qui distingue ce détail de cet autre détail. Il n’y a de poésie réelle que celle qui englobe tous les détails et les nuances avec la plus constante attention.

La fin de l’éternelle matinée de l’enfant à son premier jour fut essentiellement à sa gloire et à celle de la mère au modeste triomphe, douloureuse encore, encore un peu dans les vapes mais au sourire d’une si émouvante beauté qu’on dirait que nul autre enfant n’est jamais venu au monde que celui-ci ; et de fait, c’est l’évidence apparue au père et à l’oncle déjà: que l’Enfant est parfait et qu’il n’y en a point d’autre au monde. Après quoi l’enfant a été retiré à l’oncle et au père qui sont allés vaquer aux tâches de première nécessité, à commencer par l’annonce au monde entier de la naissance d’un Enfant parfait, et tout aussitôt l’enfant a perdu sa majuscule à l’annonce au monde de son prénom, et la mère s’est réveillée à qui l’on a confié son premier enfant qu’elle a mis quelques instants à identifier, se trouvant encore dans les vapes, et qu’elle a pris cependant contre elle pour entendre aussitôt ce souffle ajouté au battement qu’elle sentait en elle et qui maintenant se poursuit hors d’elle, ce souffle qu’elle perçoit à peine mais qui lui semble surpuissant, et ce battement qu’elle ne ressent plus à elle mais à l’enfant qui est là, qu’elle appelle pour la première fois par son prénom en la baptisant de larmes qu’elle ravale aussitôt non sans vérifier que personne ne la voit chialer comme une madeleine, mais elle leur a dit de la laisser tranquille un moment et maintenant c’est entre elles que ça se passe, ils ont voulu nous séparer, ils ont essayé de t’arracher à moi, ils ont manigancé mais je te tiens, elle s’accroche à son enfant dont elle se dit encore confusément que ce n’est peut-être pas le sien, puis elle rit dans ses larmes et, pour la première fois, elle voit son enfant qui est déjà bien lavée, mais par d’autres mains, tout emmaillotée mais par d’autres mains et Dieu que cela lui fait mal encore, ce couteau dans le ventre et ce buisson d’épines, et combien elle aimerait dormir encore après avoir endormi ce petit machin qui la regarde sans la regarder…

C’est cela même que je vois, tant d’années après, en me rappelant le premier regard de l’enfant, qui me regarde sans me regarder : comme une très vieille divinité dont le nom serait Naissance. Rien de morbide n’est lié, cependant, à ce sentiment que notre enfant à traversé les millénaires avant de nous être livré ce matin, tout frais et Parfait. Rien que de stupéfiant, comme est stupéfiant ce matin le jour qui se lève.

Le jour se lève et je pense, je ne sais pourquoi, aux enfants morts de Mahler. Il y a des années que je n’ai plus entendu cette lancinante litanie de mes automnes de farouche garçon de vingt ans, quand je trouvais tant d’émouvante beauté à cette mélancolie du musicien chantant ses enfants morts. Je n’avais aucune idée, de ce que peut bien être un enfant : je ne faisais attention qu’aux enfants morts en digne frère de Rimbaud. La litanie des enfants morts me remplissait d’une espèce d’aveuglante volupté, cette plainte déchirante était celle-là même de ma poésie de vingt ans, et le petit Ivan fut prié de se pencher sur le landau du premier enfant du grand Ivan, mais je n’en avais alors qu’aux enfants morts et je n’avais que faire du tribunal à venir des neveux et des nièces s’ajoutant à celui des tantes et des oncles. Le poète n’est pas fait pour la vie, me disais-je alors en ma pureté de farouche garçon de vingt ans qui verrait bientôt proliférer alentour nièces et neveux, mais pense-t-on aux nièces et aux neveux de Rimbaud, est-il d’autre beauté lancinante que celle des fœtus en bocaux de Madame Rimbaud, la poésie souffre-t-elle d’autres expositions que celle des fœtus bleus qui jamais ne deviendront Rimbaud mais que chante un musicien au cœur mêmement mélancolique que le farouche garçon de vingt ans que j’étais alors ?

Un nouveau jour se lève à l’instant sur le monde et je revois, tant d’années après, les gens ordinaires défiler auprès de la Mère. Ludmila les regarde sans les voir, son enfant doucement tenu contre elle, le temps de cette matinée éternelle de la présentation de l’Enfant à tous ceux qui ont été rameutés par l’oncle et le père, et le père du père et le père de l’oncle, et les mères et les tantes et toute la smala des gens ordinaires du voisinage, je vois Ludmila incarner un instant la Mère, Ludmila incarne à l’instant toutes les mères et je sens alors toute l’impatience de mes vingt ans devant ma propre mère et toutes les mères se détendre devant ce lieu commun de La mère et l’enfant dont l’émouvante beauté s’éprouve dans le silence velouté de ce nouveau jour.

A présent tu peux y aller, que je me dis. A présent tout va trouver sa juste place dans le tableau. A présent tu nettoies tes pinceaux et tu prépares tout ton matos - et là c’est comme si c’était fait.

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

-

Le Don

… Je m’appelais encore Paquito quand j’ai connu Paulo Coelho, t’sais, l’écrivain, à l’époque il était encore rocker mais il te sortait déjà de ces pensées mystiques, tu sentais qu’il allait s’envoler celui-là, bref, juste après que Mama Lucia m’a transmis le Don, je demande à voir les mains de Paulo et là qu’est-ce que je vois, je te le donne en mille : $$$ ! Eh bien, depuis ce jour, tu me crois tu me crois pas, chaque fois que Paulo passe par chez nous: c’est $$$ ! pour sa Paquita…

Image : Philip Seelen -

Un rêve

A propos de La possibilité d'une île. Note retrouvée.

J’ai fait cette nuit ce rêve étrange en langue italienne, ce rêve de vraie vie révélée dans la lumière oblique. Je me trouvais dans la grande nuit italienne, revenant d’un long voyage et tout à coup je me trouvais à proximité d’une maison dont une fenêtre ouverte était restée allumée et, m’approchant, je reconnaissais la chambre que j’avais quittée je ne savais depuis combien de temps, et sur la table il y avait ce livre ouvert dont je déchiffrais ces mots en langue italienne dans la lumière oblique: «Un calendrier restreint, ponctué d’épisodes suffisants de mini-grâce (tel qu’en offrent le glissement du soleil sur les volets, ou le retrait soudain, sous l’effet d’un vent plus violent vent du Nord, d’une formation nuageuse aux contours menaçants) organise mon existence, dont la durée exacte est un paramètre indifférent».

Sous le souffle lunaire les pages se tournaient et je lus encore «C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre, /Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir…», je lus encore au vol «Je n’entendais même plus ma propre respiration, et je compris alors que j’étais devenu l’espace», enfin ces derniers mots scintillèrent dans la nuit italienne: «Il existe au milieu du temps/La possibilité d’une île»…

A mon réveil, à fleur de conscience, lorsque la mémoire est encore un obscur océan aux haleines mêlées, j’ai resongé à cet autre voyage dans cette nuit étrangère qu’a représenté pour moi la lecture de La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, dont le son unique retentit encore en moi. Je n’ai cessé de sourire tout au long de cette lecture, avec une sorte de nostalgie anticipée qui me rappelait à tout instant l’amour que j’ai de la vie et des gens, comme aiguisé par la haine que Daniel 1 prétend nourrir pour la vie et les gens, que je voyais avec le recul de Daniel 25, de son promontoire du quarantième siècle. Tout au long de cette lecture je n’ai cessé de songer avec plus de tendresse à notre pauvre humanité mal fichue et, me rappelant nos interminables débats métaphysiques ou pseudo-métaphysiques de jeunes gens, dans la tabagie des bars, à tous les futurs qu’on aura imaginés de l’aube de l’humanité au quinzième chapitre du récit de Daniel 25 écrivant: «Parfois, la nuit, je me relève pour observer les étoiles».

Peinture JLK. La Punta, acryl sur panneau, 1996. -

Ceux qui ont le regard perdu

Celui qui ouvre ce livre dans la salle d’attente de la gare et lit : « La gare dormait au fond de sa pendule » / Celle qui aime regarder ceux qui lisent / Ceux qui s’aperçoivent que leurs journées ne comptent presque plus de temps morts / Celui qui s’efforce d’échapper au monde de la fausse parole / Celle qui entend la respiration de l’auteur entre les lignes / Ceux qui se photographient dans la neige / Celui qui écoute la pluie dans les arbres / Celle qui rencontre le poète à la lisière des épicéas / Ceux qui regardent passer les nuages comme des trains endormis / Celui qui jubile de se voir dépassé par les événements / Celle qui se demande quel charme les hirondelles trouvent à ce quartier / Ceux qui se lovent dans les phrases des autres / Celui qui sue l’odeur de patate / Celle qui hume les aisselles des lutteurs / Ceux qui se donnent rendez-vous le long du canal / Celui qui n’écrit que sur des feuilles volantes / Celle qui se fait charrier par ses camarades apprentis aux douches de la fabrique de parapluies / Ceux qui ont peur des femmes esseulées / Celui qui écrit un poème dans la chambrée des fantassins crevés / Celle qui hésite à sourire au bibliothécaire argentin / Ceux qui croient entendre la mer à l’orée de la forêt d’aroles / Celui qui contemple le lac gelé depuis la fenêtre de l’autorail / Celle qui roucoule aux trépidations de sa Vespa / Ceux qui repeignent leurs contrevents en bleu ciel / Celui qui ramène une machine à écrire Olympia à son village de brousse / Celle qui aime frôler les nageurs / Ceux qui boivent de l’absinthe aux fontaines de l’arrière-pays / Celui qui se laisse conduire au ministère de l’Amour pour vérification / Celle qui appelle son dictionnaire sa Machine à Rêver / Ceux qui murmurent dans les allées des bibliothèques, etc.

Celui qui ouvre ce livre dans la salle d’attente de la gare et lit : « La gare dormait au fond de sa pendule » / Celle qui aime regarder ceux qui lisent / Ceux qui s’aperçoivent que leurs journées ne comptent presque plus de temps morts / Celui qui s’efforce d’échapper au monde de la fausse parole / Celle qui entend la respiration de l’auteur entre les lignes / Ceux qui se photographient dans la neige / Celui qui écoute la pluie dans les arbres / Celle qui rencontre le poète à la lisière des épicéas / Ceux qui regardent passer les nuages comme des trains endormis / Celui qui jubile de se voir dépassé par les événements / Celle qui se demande quel charme les hirondelles trouvent à ce quartier / Ceux qui se lovent dans les phrases des autres / Celui qui sue l’odeur de patate / Celle qui hume les aisselles des lutteurs / Ceux qui se donnent rendez-vous le long du canal / Celui qui n’écrit que sur des feuilles volantes / Celle qui se fait charrier par ses camarades apprentis aux douches de la fabrique de parapluies / Ceux qui ont peur des femmes esseulées / Celui qui écrit un poème dans la chambrée des fantassins crevés / Celle qui hésite à sourire au bibliothécaire argentin / Ceux qui croient entendre la mer à l’orée de la forêt d’aroles / Celui qui contemple le lac gelé depuis la fenêtre de l’autorail / Celle qui roucoule aux trépidations de sa Vespa / Ceux qui repeignent leurs contrevents en bleu ciel / Celui qui ramène une machine à écrire Olympia à son village de brousse / Celle qui aime frôler les nageurs / Ceux qui boivent de l’absinthe aux fontaines de l’arrière-pays / Celui qui se laisse conduire au ministère de l’Amour pour vérification / Celle qui appelle son dictionnaire sa Machine à Rêver / Ceux qui murmurent dans les allées des bibliothèques, etc. -

LA rencontre

… Ce qui est proprement extraordinaire dans notre histoire, Jean-Amédée, qui me fait y voir un Signe du ciel, c’est qu’à nous deux, tous deux stewards et gays évangélistes, mais au service de compagnies sans rapports entre elles, moi sur les grandes lignes et toi sur le réseau intérieur, il nous ait été donné de nous rencontrer et plus : de nous reconnaître sur ce télésiège de Courchevel où rien au monde ne permettait de supposer LA rencontre...Image: Philip Seelen