Je revois, tant d’années après, ma mère traverser la rue Centrale à pas décidés sans me voir, et je revois alors, à ma mère, là-bas, cette même émouvante beauté que je voyais à Galia quand elle ne voyait pas que je la regardais. Je voyais ma mère pour la première fois en ville, j’entends : seule en ville et sans se douter que je la voyais, et tout de suite j’avais pensé : ma petite mère.

C’était ma mère au bois en chaperon vert groseille, ma petite mère dans la forêt de la ville mais bien mise, évidemment, pas du tout à baguenauder ou à bayer aux corneilles: ma mère à son affaire comme toujours elle l’avait été, mais là, tout à coup, son apparition m’avait fait penser à ce qu’elle avait été en son enfance à elle, en son adolescence à elle et en sa jeunesse à elle, en sa vie sans nous et sans moi - en sa vie à elle ; ma mère était seule dans la ville, je la voyais préoccupée, je la voyais sans qu’elle me voie, je maintenais cette distance entre nous au lieu d’aller à sa rencontre, je m’étais même un peu dissimulé à ses yeux, je ne voulais pas qu’elle voie ma mine défaite de ces jours-là (je venais de quitter la Datcha dans un fracas de vaisselle), je ne voulais pas qu’elle me demande des nouvelles de Galia qu’elle avait finalement trouvée une bonne personne en dépit de la prévention initiale que lui inspirait de toute façon une femme séparée, je la voyais traverser la rue et je me disais pour la première fois, ah ça, ma mère a une vie à elle, et des années durant je la revis traverser ainsi la rue Centrale en me rappelant la robe verte de ma petite mère jusqu’au moment où, pour la dernière fois, dans la chapelle du Centre funéraire, je la vis dans sa petite robe bleue de veuve jamais vraiment consolée mais restée coquette.

Enfin coquette : à la paysanne, pour sortir et non pour briller, pour aller en ville avec décence et non pour se faire valoir. Or elle avait, ce jour-là, sa robe couleur d’espérance, d’un vert groseille chiné de rose très tendre et presque translucide, vert d’eau limpide ou vert libellule, pourrait-on dire, qu’elle s’était choisie pour lui, au début de la relance de la maladie de notre père, comme tout ce qu’elle avait entrepris dès la nouvelle terrible que leur avait annoncée l’oncologue - à présent je ne vis plus que pour lui, m’avait-elle dit un jour en se retenant de sangloter, et sa robe verte, le vert espérance de la jolie robe dans laquelle elle allait veiller notre père à la clinique, à chaque nouvelle opération, ce vert me restait comme un signe de vaillance contrastant, pour lors, avec mon spleen de romantique à la manque.

Ma mère traversait la rue dans les passages cloutés : elle traversait mon champ de vision de son pas décidé, traçant une ligne impeccable. Elle allait d’un point à un autre sans hésiter, et avec elle c’étaient sa mère à elle et son père qui traversaient mon champ de vision, c’était l’humanité décente dont je venais, moi l’indécent bohème, c’était la cohorte des réguliers cravatés traversant la ville en ignorant, en amont de la rue Centrale, les établissements louches du Pigalle et du Palais Mascotte où je m’attardais certains soirs, c’étaient les miens dont je m’étais bien éloigné et que le détail de mes menées nocturnes eût forcément horrifiés, mais vers lesquels je n’ai cessé de revenir depuis lors, et ma mère et mon père auxquels je ne cesse plus de parler.

Cependant je ne parlais à ma mère, en ces années-là, que sur un ton d’impatience ou de gêne. Tout ce qu’elle me serinait pour mon bien m’impatientait et me gênait à me rendre rogue, voire cruel, et de me le reprocher à moi-même redoublait ma gêne et mon impatience. J’eusse voulu la prendre dans mes bras et la cocoler, comme Galia me l’avait demandé tant de fois, au lieu de quoi je la bousculais et la repoussais. Le seul fait de la voir s’inquiéter de mon teint ou de mes fins de mois, et sa façon de me recommander ceci ou cela pour mon bien, tout en s’excusant, me hérissait au lieu de me faire sourire, et Galia la première me le fit observer en me signifiant au demeurant son penchant plus marqué pour mon père.

Ton père est le type du type bien, m’avait dit Galia au lendemain de notre rencontre que j’avais crainte un peu, ton père est le type du bon type, puis elle avait hésité un quart de seconde avant de sourire à l’évocation de ma mère, selon elle la fourmi maison qui portait un tablier même sans en porter. Et de fait, c’était l’industrieuse fourmi domestique que j’avais vu traverser la rue Centrale, ce jour-là, et avec elle toute la procession des fourmis familiales et cantonales, toutes les fourmis locales et mondiales de la multitude de ces gens que mon père disait les gens ordinaires.

Les gens ordinaires ne roulent pas en Rolls, disait mon père, qui s’étonnait d’autant plus que l’écrivain Georges Simenon, qu’il voyait parfois sortir de sa Rolls devant le traiteur chic Au Fin Bec, sur la place jouxtant l’immeuble de La Vie assurée où il avait son bureau - que ce rupin avéré, selon son expression, fût capable de parler aussi bien, et de comprendre surtout, les gens ordinaires. Notre mère utilisait aussi l’expression : les gens ordinaires, et les mères et les pères de notre mère et de notre père évoquaient de la même façon ces gens ordinaires auxquels on semblait m’assimiler ; et revoyant ma mère seule en ville, affairée à se rappeler ce qu’elle ne devait pas oublier, qu’elle avait d’ailleurs noté sur son petit carnet, je revoyais sa mère à elle, penchée sur son ouvrage, ou la mère de mon père à ses fourneaux, et cette expression des gens ordinaires commençait à diffuser elle aussi son émouvante beauté, qui me touchait en dépit de ma duplicité.

Car j’étais loin, alors, de m’identifier entièrement à ceux que mon père appelait les gens ordinaires : je restais sur mes gardes. Il y avait quelque chose, en effet, de buté, même d’un peu borné, dans la façon de ma mère de traverser la rue, qui me rappelait ce qu’il y avait de buté et de borné chez les gens du quartier des Oiseaux. Et le sort du monde ? disait une voix en moi. Et les fins dernières ? Que pensent-ils donc des fins dernières ? Et l’art ? Et la littérature ? Et L’Art et la Littérature ? Et Shakespeare comptait-il donc la moindre pour les gens ordinaires ? Le seul nom de Yorick disait-il quoi que ce fût à mon employé de père ? Et ces fameuses gens ordinaires évalueraient-elles jamais l'insondabilité abyssale de la question: to be or not to be ?

J’avais beau traiter d’imbécile et de cuistre celui qui posait en moi ces questions de cuistre et d’imbécile : elles n’en étaient pas moins là, ces questions, elles étaient en moi, elles étaient moi, c’était moi tout craché ce juge imbécile et cuistre qui se plaçait évidemment, par sa position de juge, au-dessus de ceux-là que mon père appelait les gens ordinaires. Mon père ne me disait pas de ne pas jouer au plus malin, mais c’était de cela qu’il s’agissait bel et bien : je me croyais plus malin, j’étais du côté de ces gens-là qui se croient plus malins. Tandis que les gens que mon père disait les gens ordinaires travaillaient dans leurs ateliers et leurs bureaux, je savais cette duplicité créatrice en moi, ce poids et cette grâce, cet ange et ce serpent, cette candide crevure, cet amoureux moqueur, ce fervent ricaneur qui surgissait à l’improviste et me tournait autour, me vrillait ses œillades artistes…

Après le Président qui avait, le premier, décrété devant nos mère et père qu’il me voyait en somme artiste, et fier aussi, vers mes treize ans, de voir mes premières aquarelles agréées par l’intempestif Coboye, j’eusse dû me satisfaire de cette position singulière que mes père et mère autant que mes oncles et tantes admettaient visiblement comme on avait admis mes chats bleus, mais je me trouvais plutôt, après avoir quitté la Datcha, dans la sombre disposition de me réduire à rien, scribe de rien et rapin de moins que rien juste bon à rêver au chef-d’œuvre inconnu dans ma carrée du Vieux Quartier, indigne en somme d’être assimilé aux gens ordinaires que mon père évoquait.

Mais la première lumière sur les jardins en cascades de murets en murets des anciennes vignes médiévales du Vieux Quartier, à la fenêtre de mon antre, et cette lumière, à l’instant, tant d’années plus tard, d’une fin d’après-midi que j’évoquais à ma table de l’aube, bien plus tard encore, cette lumière de mon enfance songeuse qui ne cessait d’adoucir mon adolescence rageuse, cette lumière silencieuse que je scrutais à présent pour en capter les voix enfouies, cette première et cette dernière lumière confondues me révélaient à l’instant chaque mot nouveau dans le mouvement le moins volontaire de le consigner à l’encre verte.

Ma mère avait écrit, aussi, à ma demande, ce qu’elle vivait depuis la mort de mon père, que je lirais des années plus tard dans son Cahier noir. Et mon père lui aussi, avant elle, avait écrit ce qu’il avait vécu dans ses jeunes années, que j’avais lu avant sa mort et avec lequel j’en avais parlé. Je me trouvais toujours là, dans cet angle mort où elle ne pouvait me voir, à regarder ma mère traverser la rue de son pas décidé, toujours je la reverrai, toujours je me verrai l’observer durant ces quelques minutes, ma petite mère est là seule comme une grande et je la laisse venir et passer. Ce n’est pas que je l’évite : ce n’est pas ça. Je me rappelle ce moment où, le long d’une rue du centre ville, un camarade de la Jeunesse léniniste m’a proposé, soudain agité, de traverser la rue pour ne pas avoir à croiser son père le juge V., ce valet du pouvoir, selon son expression. Or revivant le moment de voir ma mère traverser la rue Centrale, c’est tout autrement que j’interprète ma réserve, ma distance, mon attention vive aussi, mon regard à la fois amusé, surpris, mon élan suspendu, je dis bien mon élan : je reste immobile tout en me disant que je cours vers elle et l’embrasse, tout en moi court vers elle et l’embrasse comme je vais à la rencontre de ceux que mon père appelle les gens ordinaires.

(Extrait de L’Enfant prodigue, récit en chantier)

Image: Mère et fils, d'Alexandre Sokourov.

1940

1940

Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 4 janvier 2008.

Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 4 janvier 2008.

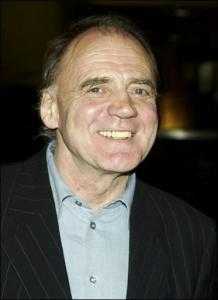

A propos de La Chute. Rencontre avec Bruno Ganz.

A propos de La Chute. Rencontre avec Bruno Ganz. « J’assume le rôle d’Hitler, dans un film politiquement O.K. »

« J’assume le rôle d’Hitler, dans un film politiquement O.K. »

e de Benjamin Constant, mais en plus tendre et perdu, Premier amour est de ces récits qui dévoilent, dans les vapeurs enivrantes de la séduction, ce que la passion amoureuse peut avoir de plus cruel et délétère.

e de Benjamin Constant, mais en plus tendre et perdu, Premier amour est de ces récits qui dévoilent, dans les vapeurs enivrantes de la séduction, ce que la passion amoureuse peut avoir de plus cruel et délétère.

En feuilletant mes Carnets de l'année 2005.

En feuilletant mes Carnets de l'année 2005. Les thèmes des nouvelles de Charles Bukowski, limités à ses errances d’alcoolique et à ses baises, sont d’un intérêt apparent à peu près nul et pourtant il y a, chez ce pochard graphomane, une sorte de grâce poétique tout à fait singulière.

Les thèmes des nouvelles de Charles Bukowski, limités à ses errances d’alcoolique et à ses baises, sont d’un intérêt apparent à peu près nul et pourtant il y a, chez ce pochard graphomane, une sorte de grâce poétique tout à fait singulière.