De la consolation. – Ne vous en faites pas, leur dit-on maintenant, vos maisons en ruines, vous allez les reconstruire: vous aurez l’argent. Ne pleurez pas, vos écoles et vos mosquées, vous allez les bâtir plus belles qu’avant: l’argent peut tout. Cessez de vous lamenter, votre prison, vous allez en relever les murs avec notre argent. Et quant à vos enfants, vous n’avez qu’à en refaire: cela ne coûte rien…

De l’imprescriptible. – Ce qui est un crime ou pas, c’est notre Tribunal qui en décide, et vous n’en avez pas. Ce qui est un crime, c’est le Livre qui en décide - notre Livre et pas le vôtre. Ce qui s’oublie ou pas, c’est notre Mémoire qui en décide, alors qu’on vous oublie déjà…

De la honte. – Ils nous ont dit : La Paix Maintenant. Mais maintenant on sait que ce sera plus tard seulement: pour maintenant ils n’ont rien dit. Ils nous ont dit: et pensez-vous seulement au Darfour ? Vous rappelez-vous la Shoah ? Alors nous avons baissé la tête. Nous n’osons pas nous rappeler. Nous rappeler Sabra et Chatila nous fait honte. Vous rappeler 100 civils fusillés pour un soldat tué vous honore mais nous fait honte. Nous mélangeons tout, excusez-nous : nos morts n’ont rien à voir avec les vôtres: 1300 des nôtres pour treize des vôtres doivent être le prix de votre paix. Nous avons honte, Monsieur l’écrivain qui nous promettez La Paix Maintenant, de vous déranger...

Carnets de JLK - Page 171

-

Pensées de l’aube (9)

-

La papatte de Sarko

PSEUDO. Sarkozy se révèle un autobiographe épatant par le truchement de David Angevin, qui s’est glissé Dans la peau de Nicolas…

« Le livre que vous tenez entre les mains est le premier et le dernier que j’écris moi-même », écrit Nicolas Sarkozy sous la plume de David Angevin. « La vie est trop courte et précieuse pour la passer seul, à s’ennuyer comme un con, devant un clavier d’ordinateur. Je ne peux imaginer pire métier que celui d’écrivain. Je ne sais pas comment fait Marc Levy, maintenant qu’il est milliardaire, pour rester seul des journées entières à écrire ses livres ».

C’est donc dit : Nicolas Sarkozy n’écrira plus sous son nom, sauf par nègres interposés. Or Dans la peau de Nicolas est sans doute « son » meilleur livre à ce jour : drôle, vivant, bien documenté. Enfoncées la prétention littéraire d’un Mitterrand ou la cuistrerie « poétique » d’un Villepin. Menée à la cravache, la pseudo-confession commence au lit dans l’avion présidentiel, étant entendu que s’envoyer en l’air à trente mille pieds d’altitude dans un king size 180-200 est « le principal attribut du pouvoir ». Pour le reste, son job serait plutôt « galère ». Mal payé par rapport à ses amis du privé (« je gagne en un an ce qu’ils gagnent en deux semaines »), stressé par son entourage et les médias, le « président-manager», selon sa propre expression, vomit les hommes et son père salopard, mais file doux devant sa mère et Carla. Celle-ci, très convoitée par l’ami Bill (Clinton, aux téléphones d'une lubricité qui le gêne quasiment) lui fait faire des folies jusque dans la voiture présidentielle, mais il envie sa classe : «Je suis l’exact opposé de ma femme et des riches de naissance. Je suis un angoissé, un lourdingue… Comme tous les anciens pauvres, j’aime l’argent ».

Pas moins lucide sur ses ministres (Fillon le bosseur assommant…) et ses adversaires (Ségolène Royal en vipère à look de télévangéliste) que sur les grands de ce monde, Sarko est attendrissant quand il parle de ses fils, notamment du « petit » auquel il a filé le virus de la politique. Au fan de Joeystarr, il essaie d’expliquer la différence entre vulgarité de langage et de pensée: «Ca ne t’inquiète pas, toi, un Suisse de Lausanne qui dit «z’y va, enculé d’ta race » à la place de « bonjour monsieur ». Et son fils de répondre : « Personne ne parlera comme ça sur mon disque, papa ! » Alors Sarko : « Putain, y a intérêt… »

Bref, David Angevin, naguère interviewer patenté de stars mondiales, à l’enseigne de Rock & Folk, passé ensuite au service culture de Télérama, auteur de six premiers livres, n’est pas à l’étroit dans la peau de Sarko…

David Angevin. Dans la peau de Nicolas. Le serpent à plumes, 190p. -

Sainte Jeanne au fouet

… Maman te revoici, vingt ans après m’avoir abandonné, chiard apolitique de trois jours, sur le parvis de Saint-Sulpice, te voici cravache au vent, Maman Top One sur Fringant, pur-sang souverainiste, Mère de douce France et de Fille aînée d’intégrité retrouvée, Mère d’avenir: vois ton fils drillé par les Frères Purs, maman ma sœur, fouette mon cœur…

Image : Philip Seelen

-

Pensées de l'aube (8)

De la confiance. – Tu peux compter sur moi, te dit-il, vous pouvez compter sur elle aussi, nous disent-ils, et les enfants peuvent compter sur eux, dit-on pour faire bon poids, sur quoi la vie continue, je n’ai pas à vérifier tes dires, elle le croit sur parole, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir vraiment tenir leurs promesses mais on savait qu’elle serait là pour l’épauler et qu’il tenait trop à eux pour les trahir - il avait eu un rêve, ils n’en pouvaient plus de trop de mensonges et de défiance, je compte sur vous, leur dit-il, et ça les engage, on dirait...

Du souhaitable. – Puisse la Force laisser vivre celui qu’ils disent l’homme le plus puissant du monde, puisse le jeune homme ne pas être piétiné par son propre empire, puisse la femme protéger l’homme, puissent ses enfants protéger la femme, puisse l’enfance pauvre protéger les enfants riches, puisse l’inouï se faire entendre, puisse ce poème aimé par le jeune homme être entendu et aimé en dépit de la Force, puissent les belles paroles ne pas aider la Force – puisse notre faiblesse infléchir notre force...

De l’évidence. – Que ce pays qui n’était plus pour le vieil homme ne l’était plus que pour les hommes de la Force, que ce monde qui n’est que pour quelques-uns n’est pas le vrai monde, que ce n’est pas à ce pays de dire le monde, ni au faux monde de dire le vrai qui ne sera jamais que ce que vous en ferez… -

Pensées de l'aube (7)

De la survie. – J’ai mal au monde, se dit le dormeur éveillé, sans savoir à qui il le dit, mais la pensée se répand et suscite des échos, des mains se trouvent dans la nuit, les médias parlent de trêve et déjà s’inquiètent de savoir qui a battu qui dans l’odieux combat, les morts ne sont pas encore arrachés aux gravats, les morts ne sont pas encore pleurés et rendus à la terre que les analystes analysent qui a gagné dans l’odieux combat, et le froid s’ajoute au froid, mais le dormeur éveillé dit à la nuit que les morts survivent…

De la vile lucidité. – Ils dénoncent ce qu'ils disent des alibis, toute pensée émue, tout geste ému, toute action émue ils les dénoncent comme nuls et non avenus, car ils voient plus loin, la Raison voit toujours plus loin que le cœur, jamais ils ne seront dupes, jamais on ne la leur fera, disent-ils en dénonçant les pleureuses, comme ils les appellent pour mieux les démasquer - mais ce ne sont pas des masques qu’ils arrachent : ce sont des visages...

De nos pauvres mots. – Mais aussi tu te dis: de ta pitié, qu’en ont-ils à faire ? Les chars se retirent des décombres en écrasant un peu plus ceux qui y sont ensevelis et tu devrais faire ton sac, départ immédiat pour là-bas, mais qui s’occupera du chien et des oiseaux ? Et que fera-t-elle sans toi ? Et toi qui ne sait même pas construire un mur, juste bon à aligner quelques mots - juste ces quelques mots pour ne pas désespérer: courage aux survivants… -

Pensées de l'aube (6)

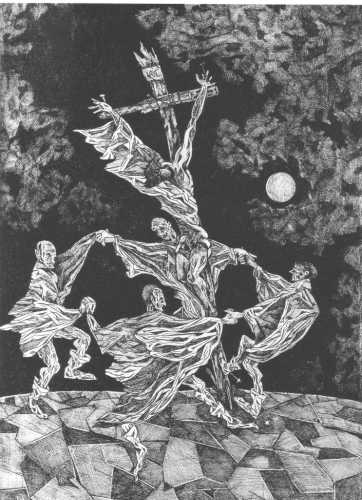

De la douleur. – Te réveillant sur cette lame tu crois n’avoir pas dormi, mais ce n’est pas si grave, petit, ce n’est qu’une flamme de fer à souder pour que tu te rappelles, juste un clou chauffé à blanc pour faire semblant, juste à la pointe de l’aile, mais ça se soigne, tu as des médics anti-crucifixion, juste un roncier de nerfs de stress d’enfer qui doit te venir du monde ou Dieu sait d’où - seuls ce matin le savent ceux que le méchant Dieu broie et tue, tu sais où...

Des larmes. – Depuis tout enfant tu as ce don, crocodile, de te purifier comme ça, tu ne pleures pas sur toi mais sur le monde qui ne va pas comme tu l’aimerais, l’œuf de colombe que le caillou écrase ou qui s'écrabouille sur le caillou - toi aussi seras toujours trop tendre, jamais tu n’auras souffert l’injustice du Dieu méchant, et ça s’aggrave, nom de Dieu, tous les jours que les méchants font…

Du rire. – Et toujours il y aura ce ricanement du démon froid qui se réjouit de te voir maudire son ennemi mortel dont le rire clair fait du bien aux grabataires le matin quand arrivent les infirmières parfumées et le café fumant, la vie reprend, ils en chient mais la vie reprend et c’est qu’ils s’oublieraient jusqu’à dire merci.

Image: Crucifixion. Dessin à la plume de Friedrich Dürrenmatt.

-

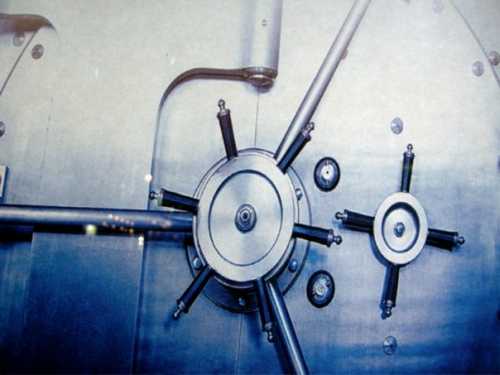

Blindé

… Cette fois vous êtes paré, Monsieur le Président, ce nouveau modèle n’est pas seulement pare-balles mais anti-roquettes, aussi ça vous redresse, ça vous tient droit quand vous défilez, ça en remontre, vous allez en jeter - vous verrez la fierté de Carla, en plus ça vous efface les bourrelets, quant au grand et au petit volant: vous seul en avez l’utilisation en cas de besoin…

Image : Philip Seelen -

Poursuite du vent

…Passent les jours, passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent, même passés par tout pouvoir: passent les prouesses et passent les maîtresses, passe l’apparat et le grand arroi, passent les palais et les défilés, passent les fastes, passent les délices, – passe aussi bien, à la fin des fins, Le Chef, mais reste le couvre-chef…

Image : Philip Seelen

-

Le Bon Combat

…Nous seuls, sœurs et frères, sommes habilités à nous attaquer à l’Axe du Mal, car notre Armée seule est sans armes, ainsi que le commande Le Bon Berger, pour Lui nous combattons de toutes nos âmes comme autant de David aux frondes spirituelles, avec nos seuls psautiers et nos seuls orphéons nous ferraillerons de plus belle - hauts les cœurs frères et sœurs du Doux Bataillon…

Image : Philip Seelen -

De Beyrouth à Gaza

Roméo et Juliette à Beyrouth: une nouvelle de Ritta Baddoura

Ritta Baddoura est une jeune poétesse libanaise. Cette nouvelle, premier texte en prose publié, constitua l'ouverture de la 68e livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille en février 2006, après avoir obtenu le premier prix de littérature des Jeux de la francophonie. Ritta Baddoura avait ouvert à cette époque un blog où elle racontait sa vie quotidienne sous les bombes. On la retrouve aujourd'hui en pensée quotidienne avec les habitants de Gaza.

http://rittabaddouraparmilesbombes.chezblog.com

QuinzeLa nuit, Selwa ne dort pas. Les lieux sont encombrés par les corps alourdis d’attente, impotents, que le rêve même déserte. Son corps à elle est gorgé de désir, sa peau tendue, presqu’écorchée par la vie qu’elle ne peut plus tenir à l’intérieur. Il y a trop de monde alentour: ses voisins, ses aïeux, père et mère, petite sœur et tous ses frères qui regardent. Stupéfaits ils se donnent à la peur qui gronde dans la gorge des canons. Il y a assez de morts. Ils encombrent les escaliers, même ceux qui respirent. Ne rien faire de tout cela. Juste s’ouvrir, fleur soudain écrasée par les coulées de lave. Attendre, les seins collés à l’écho, que la stridence encore s’abatte.

Sifflant tel un oiseau en feu, l’obus touche le sol.

- « Ce soir ils sont très proches », articule Hind. « Cela a dû éclater dans la vallée… ».

Peu à peu, dans l’odeur de poudre brûlée, s’infiltre l’haleine de l’aube et la tendresse tarie des fleurs d’orangers.

- « C’est ça. La vallée flambe » dit Aboulias. « Bientôt ce sera notre tour. Allah. Ya Allah. »

Il met son transistor en marche. Une rumeur s’élève de sa poitrine ruisselante, traverse les corps des veilleurs. Une voix grésille, égrène les noms de blessés et de décédés dans une région proche. Le parfum déchu des orangers persiste. Bûcher des arbres, tout crépite doucement.

Quelques déflagrations s’estompent dans le lointain. On dirait une fête étrange qui s’éteint dans une contrée voisine. Dernier cadavre de l’obscur : le silence s’abat dans sa robe de repentir.

Malkoun se lève. Il s’approche des sacs de sable. Il pousse le grand portail, traverse le rez-de-chaussée et sort de l’immeuble. Il inspire fortement les sutures de l’air, tâte sa poche, trouve son paquet de cigarettes. Il revient vers les sacs de sable et tend la tête vers l’intérieur.

- « Ça y est. Ils se sont arrêtés.»

Il éclate de rire : les dents sont blanches et les yeux petits et fatigués.

- « Je vais faire un tour. J’ai besoin d’un briquet. J’achèterai du lait en poudre pour les gosses, si j’en trouve ». A sa femme : « Je ne tarde pas Dada. Tu devrais sortir un peu aussi, hein ? pour le petit dans ton ventre. Il fait beau dehors… Les orangers ont cramé… »

Ses pas feutrés dans la cour de l’immeuble, crissement du verre pilé. A mesure qu’il s’éloigne, le jour se lève, pénètre jusqu’aux recoins de l’abri qui se vide au profit des hauteurs. Chacun regagne son étage : vérifier l’état des appartements, combien de vitres brisées, partager ce qui reste de fromage, œufs et confitures dans le placard. Douce torpeur de survie, il est difficile de retrouver les gestes familiers. Les meubles, les murs sont comme couverts d’une poussière invisible ; celle des sentiers ravagés par les herbes folles lorsque le temps n’y passe plus.

*

Engouffré dans son plumage, le canari ne prête guère attention à Selwa. Elle le pourvoit d’eau propre, accroche la cage au balcon. Son doigt tendu à travers les barreaux de bois frôle le tendre duvet de Prince. Lui parvient la voix de sa mère qui l’appelle. « Plus tard maman, je n’ai pas faim maintenant! ». Selwa entend profiter autrement de l’accalmie. Son cartable est là, contre le mur. Etendue sur la balançoire, elle feuillette ses livres d’écolière. Elle revoit son pupitre; et de son pupitre la mer : marge bleue derrière les toits de Beyrouth pressés à la fenêtre. La boîte de craies multicolores est peut-être encore sur le bureau de la maîtresse; que d’arc-en-ciels barrés pour dire les mois de captivité. Selwa se lève, sort de chez elle. Discrètement. Elle dévale les escaliers vides. Dehors, la journée est étrangement calme. Il y a des flaques de soleil partout.

Nassim habite dans la rue parallèle. Chez lui, il n’y a pas d’abri. Il vient souvent avec les siens se réfugier dans le sous-sol de l’immeuble où demeure Selwa. C’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Ils ne s’étaient jamais croisés auparavant. Il y a, dans la chambre de Nassim, tout un monde. Des déserts se déroulent à perte de vue, des sources vives jaillissent dans les paumes de Selwa lorsqu’elle y pénètre. Pénombre. Nassim est là. Il regarde un film : sur l’écran, deux épaules. L’une claire, l’autre sombre sont comme couvertes de sueur. Fine nappe d’amertume, une voix de femme murmure: «… Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n’étaient partout que bleuets et glaïeuls, et volubilis et belles-d’un-jour… ». Selwa pousse aussi et récemment, l’humeur des coquelicots a envahi son entrejambe. Elle n’en a parlé à personne. Même les racines des arbres sont en sang et les hommes, surtout ceux qui tombent, ignorent tout à propos de cela. Nassim parle doucement, de la rencontre de ces deux étrangers, de l’amour qui est en train de naître. Selwa répète : « Hiroshima », comme une olive noire gorgée d’huile se dissout dans la bouche. Les visages du japonais puis de la française envahissent l’écran, collision. Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ?

Nassim pose sa tête sur les genoux de Selwa. Elle aussi a un peu sommeil. Elle laisse ses doigts errer lentement sur son visage. Elle veut l’apprendre, déchiffrer son mystérieux langage, en garder le sens aux extrémités d’elle-même.

Qu’ils sont lisses et blancs ces os bien ordonnés sur les tables rectangulaires. Des centaines d’os alignés comme pour la prière. Selwa effleure ces navires immobiles sur une mer de bois. Elle regarde autour d’elle : grande salle aux murs hauts presque vacillants. Par la fenêtre, le sol est rouge aux pieds d’un baobab en fleurs. Elle ne peut penser qu’à la chaleur qui pèse sur le silence. Sous la chaux, les murs criblés de cris, de regards tuméfiés se dressent dignement et la plaine dehors semble immense. Selwa choisit deux os longs et fins et se dirige vers la porte. Il y a un tabouret, posé seul, sous le soleil tout-puissant, qui l’attend. Elle s’assied, écarte les jambes, saisit le manche de l’instrument. Sa tête se penche et ses cheveux sombres le long de l’os s’accordent. Frottement de l’archet presque vivant contre les mèches grinçantes. A mesure que le son s’élève, l’air exhale un étrange parfum. Le baobab pleut et la terre à ses pieds est un cimetière.

Les sens de Selwa, peu à peu, s’engourdissent. Elle a beau remuer son archet, elle n’entend plus rien. Ses yeux sont trop étroits pour l’arbre gigantesque, sa peau trop fine pour ce manteau de morts. Seul, l’ordre des os est immuable. Ses yeux clos l’emprisonnent, des branches noires effractent ses paupières. Elle n’échappera pas à ce voyage. Ce lieu désormais la possède. Jusques dans les recoins de sa gorge où le souffle gît inanimé. Ce cri qu’elle ne pousse, l’écartèle. C’est lui qui lui donne naissance, c’est à lui qu’elle doit sa vie. Mais il faut qu’il sorte, il faut pousser au risque de briser les cordes, il faut hurler tout ce noir. Il ne faut que les hyènes abattent la gazelle. Il n’y a plus de place sur les tables.

- « Selwa ?… je suis là. Doucement, oui Selwa, oui, doucement… » chuchote Nassim contre son visage.

Elle se sent comme aspirée par un point lumineux, du fond d’un puits humide, jusqu’à la surface. Elle ouvre ses paupières. Les yeux de Nassim plongent dans les siens. Son rêve est encore tapi dans la pénombre. L’ombre géante du baobab règne. Baisers contre sa joue, creux du poignet, rondeur d’épaule, Nassim l’étreint tendrement. Ils restent là, sans rien dire, pour un moment. L’écran affiche le générique du film. Bientôt il lui faudra rentrer chez elle. Elle a promis d’aider son père à classer les vieux journaux cet après-midi. Il y a aussi le rendez-vous chez Hind qui a invité tout le monde pour une limonade sur la terrasse. En sortant de l’abri ce matin, elle a lancé de sa voix un peu cassée :

- « Je vous attends tous, hein ? pas d’excuses…il y aura des petits g¬âteaux et de la musique ».

Selwa sourit à l’idée de voir Hind remuer, un verre de limonade glacée à la main, au rythme langoureux de vieux succès orientaux. Elle mettra probablement sa robe fleurie, rouge et jaune, qui découvre sa poitrine opulente couverte de médailles miraculeuses.

- « Arrange ces beaux cheveux Selwa et mets quelque chose de spécial » lui a-t-elle dit.

Puis sur le ton de la confidence :

- « Ta mère devrait te maquiller un peu, ce n’est pas tous les jours la fête. Ton amoureux sera là, n’est-ce-pas ? j’ai tout remarqué dès le premier jour…rien n’échappe à Hind, petite! Tu viendras, dis ? »

- « Je viendrai, Tante Hind. Je n’ai jamais raté l’occasion de déguster tes patisseries, tu sais bien que je les aime tant ! ».

Selwa aime surtout se retrouver chez Hind au crépuscule. Elle a souvent pensé que, du haut de sa terrasse, le soleil met plus de temps pour se coucher.

* *

Vue de la terrasse, la vallée offre les corps pétrifiés des orangers en partage. L’horizon en rappelle les teintes ardentes, sanglots écorchés au large de la Méditerranée. Selwa observe les silhouettes qui dansent ; des enfants mangent encore à la table garnie. Le gros rire de Hind ponctue ses allées et venues entre les convives. S’approchant de Selwa, elle vante avec ferveur les délices de la glace musquée fabriquée ce matin. Quelques voisins discutent bruyamment de politique dans un coin. Du fond de la vallée, la petite rivière continue, invisible, d’avancer. Le son clair et perlé de son gosier résonne, porté par les causeries irrégulières de quelques grenouilles. Les touffes odorantes de basilic et de menthe, bordant la balustrade, baignent les premières humeurs du soir. Sous leur habit de chair, les cœurs sont tristes et inquiets. L’heure des autres retrouvailles, celles qui durent toute une nuit dans l’abri, approche.

- « Selwa ! je vais avec Malkoun acheter quelques paquets de bougies. Il n’y en a pas assez pour ce soir. Tu nous accompagnes ? » lance Nassim.

- « Il n’en est pas question! » riposte le père de Selwa . « Il fait déjà assez sombre, les routes ne sont pas sûres…Tu achèteras des bougies demain Malkoun ».

- « Bah, la journée a été calme » répond Malkoun avec sa bonhomie habituelle. « Nous allons chez Hanna, c’est à deux pas. Le magasin doit être encore ouvert à cette heure-ci…ça nous épargnera une veillée dans le noir jusqu’au petit matin. Allez Nassim, on y va ».

Selwa sirote son sirop de mûres. Elle pense que Malkoun a raison, qu’il est préférable d’avoir des bougies tant que le courant électrique reste coupé. Elle espère qu’il n’y aura pas de grand danger cette nuit. Elle essaiera de s’endormir, même si les matelas posés à même le sol, ne sont pas confortables. « On a moins peur quand on dort » lui avait confié sa petite sœur.

Selwa imagine les clichés qui ont porté le visage déchiqueté de son pays sur les écrans télévisés du monde. Au sein de tant de violence, il reste à Beyrouth un toit perdu, parmi tant d’autres, où Nassim peut inviter Selwa à danser. Elle répète à mi-voix leurs deux prénoms : « Nassim et Selwa ». La musique s’est maintenant arrêtée, on débarrasse la table, c’est presque l’heure du couvre-feu.

Des tirs éclatent soudain.

- « Cela n’a pas dû se passer très loin d’ici » énonce faiblement Hind.

L’angoisse envahit les lieux, les cœurs haletants se froissent. Un bruit de pas sourds au bout de la rue puis une ombre émane brusquement de la pénombre, arrive péniblement jusqu’au parking de l’immeuble. Un râle puissant s’élève :

- « Ils l’ont eu ! à moi, à l’aide ! ils nous ont tiré dessus, salopards de francs-tireurs ! je l’ai laissé par terre… »

- « C’est la voix de Malkoun. Malkoun ! mon chéri ! » hurle sa femme, dégringolant les escaliers.

- « Nassiiim… » sanglote Malkoun, l’épaule blessée ; « je n’ai rien pu faire, je l’ai abandonné mort par terre. Nassiiiim ! salopards ! salopards ! saloperie de bougies. Tout est de ma faute, ma faute à moi ! le gosse est mort à cause de moi ».

Les femmes s’assemblent autour d’Oum Nassim. Elle frappe, les yeux révulsés, sa poitrine. Elle frappe fort de ses poings fermés. Les femmes la soutiennent. Selwa n’entend plus rien. Elle se souvient surtout d’Abou Nassim, d’Aboulias et de son fils Elias sortant de l’immeuble en courant, se fondant dans l’obscurité. Elle a dans la tête un point incandescent, un caillou dur avec plus rien autour. Il lui suffit de bouger un peu la tête pour le sentir rouler lourdement.

* * *

Pendant bien des années, Selwa a porté ce caillou en elle et à ses mains deux os longs et lisses et blancs. Des immeubles hauts et laids, une fumante usine, ont poussé depuis dans la vallée, mais la petite rivière roucoule encore. Fraîcheur nocturne de mai, Place des Martyrs : Selwa sourit au public.

- « Combien y a-t-il de temps d’un grain de peau à un grain de terre ? quelle idée Selwa ! » s’était exclamé Nassim. « Attends, je crois savoir : quinze…quinze jours peut-être… »

- « Pourquoi quinze ? »

- « Comme ça…parce qu’il a fallu quinze jours, après le nuage atomique, pour que Hiroshima se recouvre des plus belles fleurs ».

Selwa prend place, se penche sur son violoncelle. Les sons qu’elle égrène coulent jusqu’à la mer, brodent autour de Beyrouth une robe de menthe sauvage et de fleurs d’oranger. Lorsqu’elle finit de jouer, les applaudissements éclatent. Selwa tremble un peu en saluant. Selwa sourit encore. Il lui semble, du bout des lèvres, confusément retrouver une olive noire en sa saveur étrange.R.B

-

Pensées de l’aube (5)

De cette réminiscence. – Si la rose de l’aube se défroisse c’est que tu l’as rêvé, c’est ton désir d’aube qui fait monter les couleurs, ton souvenir à venir de jours meilleurs, ton haleine venue d’un autre souffle, ton malheur de n’être pas digne de ce qui sera, ton bonheur d’attendre de nouveau tous les jours en te rappelant ce parfum d’avant l’aube qui t’attend.

De cette blessure. – Cette vive douleur à l’épaule te vient de t’être à toi-même arraché l’aile, c’est ta faute de vivre, c’est ta faute de te croire des ailes, c’est ta faute de ne pas voler sans elles, c’est ta faute de ne pas dormir debout, c’est ta faute de venir au jour si lourd, et n’essaie aucun remède : il n’y en a pas, quand le signe disparaitra c’est que tu auras cessé de voler sans aile.

De cette séparation. – Le mot légion te sépare des autres, mais par tant d’autres mots vont les chemins du jour qui te rendront ton pareil jamais pareil au même, partout sont les visages que, dans la nuit, signalent les loupiotes, là-bas de l’autre côté du lac de nuit, sur la montagne de nuit, belles dans la nuit du mont sur le lac comme des diadèmes, et là-bas se fait à l’instant le pain du jour que vous partagerez. -

Barbare

… J’avais dit à Hannibal de ne pas franchir la ligne blanche, je lui avait dit fais gaffe sur ton éléphant: ILS ont leurs règles, leurs lois, leurs principes, leurs valeurs et eux seuls sont autorisés à les transgresser, c’est ainsi Hanni et pas autrement - déjà que t’es né du mauvais côté de l’Eau et du Mur, déjà que t’as un faciès, déjà que t’as l’arme de destruction massive…

Image : Philip Seelen -

Double Bind

… En tant qu’ancien président, l’actuel Président n’était pas en mesure de prendre position sur les Evénements avant que ceux-ci ne touchent à leur fin, et d’autant moins que c’était un type fini dont on n’attendait plus rien, mais le futur président non plus ne pouvait se prononcer sur les Evénements pour empêcher qu’ils n’atteignent leur fin, sachant qu’on attendait tout de lui…

Image : Philip Seelen -

Rentrée littéraire Bis

Après le raz-de-marée de septembre, on surfe en eaux plus claires…

Devenue monstrueuse (plus de 600 romans en automne dernier), la rentrée littéraire française d’automne, dopée par la course aux prix littéraires, devient de plus en plus contre-productive. Dommageable aux nouveaux venus (combien de premiers romans morts-nés par noyade ?), le tsunami l’est aussi à nombre d’excellents auteurs qui, naguère, tenaient absolument à « sortir » en septembre. Or, depuis quelques années, avec le Salon du Livre de Paris (des 13-18 mars prochains) en point de mire, de plus en plus de « ténors » de la scène éditoriale française, francophones et étrangers confondus, se réjouissent plutôt de paraître en janvier. A preuve cette année : les nouveaux romans de trois Philippe à succès (Djian, Sollers et Besson), entre autres fleurons du meilleur « linge » littéraire, avec deux substantiels romans de Jean Rouaud (La femme promise) et Richard Millet (La confession négative, tous deux chez Gallimard ), les nouveaux romans d’Olivier Adam, (chronique d’un quotidien familial meurtri intitulée Des vents contraires, à L’Olivier), d’Alain Mabanckou (en crescendo dynamique avec Black Bazar) et de Chloé Delaume( Dans ma maison sous terre), tous deux au Seuil, de Jean Rolin (Un chien mort après lui, chez P.O.L.) ou de nos deux compatriotes Pascale Kramer (L’implacable brutalité du réveil, au Mercure de France) et de Nicolas Pages (I Love New York, chez Flammarion), notamment.

La nouvelle donne est également prometteuse au rayon des traductions, avec ce qu’on dit le plus beau roman de John Burnside, déjà remarqué l’an dernier, avec Un mensonge sur mon père (Métailié), le premier livre de Jonathan Coe en première personne féminine (La pluie avant qu’elle tombe, chez Gallimard), et une suite de digressions de Paul Auster sur l’écriture et la solitude avec Seul dans le noir (chez Actes Sud). Enfin une rumeur élogieuse annonce le retour d’une des découvertes de Sabine Wespieser, la Vietnamienne Duong Thu Hong, avec Au zénith toujours, après l’admirable Terre des oublis qui est aujourd’hui traduit dans le monde entier.

Sollers

Sollerstel quel

Un roman-de-Sollers fait désormais figure de genre littéraire en soi, avec un narrateur qui n’est autre que l’auteur, entouré de jolies personnes qu’il honore de ses caresses et de son savoir. Après Une Vie divine, la suite de l’évangile selon Nietzsche se décline au fil d’un voyage à travers les lieux et les œuvres géniales échappant au «Parasiste », dont le point de départ est un stand de tir du Quartier latin, pour une guerre chic. Comme Sollers est un immense lecteur et un homme de goût, c’est souvent passionnant. L’écriture, fluide et fruitée, est souvent à la fête aussi. Et le roman là-dedans ? Disons que le roman-de-Sollers est une sorte d’essai voyageur…

Philippe Sollers. Les voyageurs du temps. Gallimard, 243p.

Besson

Bessonhomophile

Le dernier roman de Philippe Besson évoque, en finesse, la relation fraternelle intense de deux jeunes Américains de Natchez que tout unit depuis leur enfance, et qui vont évoluer différemment au tournant des sixties, entre révolution des mœurs et guerre du Vietnam. Si l’auteur de Son frère ne manque pas de suggérer certaine sensualité dans la relation de Thomas le contestataire et de son ami plus conventionnel, c’est dans la relation mimétique avec leur commune amie Claire que tout va basculer, jusqu’à la tragédie. Avec beaucoup de sensibilité, restituant bien le ton de l’époque, le romancier change de cieux tout en restant fidèle à lui-même.

Philippe Besson. La trahison de Thomas Spencer. Julliard, 270p.

Dantzig

Dantzigpour inventaire

Quand on lui demandait quel livre il emporterait sur la fameuse île déserte, Jean Cocteau répondait : le dictionnaire.

Un amateur de lecture y ajoutera volontiers le déjà fameux Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, qui a raflé trois prix importants et se retrouve ces jours en poche, et l’ Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, nouvelle somme extravagante dont le titre doit figurer impérativement en tête de toute prochaine liste d’achats de livres. De quoi s’agit-il ? De listes, précisément, sous la forme d’une fabuleuse énonciation du monde, où l’auteur (comme le Pérec du mémorable Je me souviens) va bien au-delà d’un procédé, tout au déploiement des mots et des noms, des catégories et de leurs projections au ciel de la fiction ou de la poésie arborescente. Liste gracile des moments gracieux. Liste des minorités. Liste de la bonté des hommes. Liste aléatoire du succès. Liste de brèves définitions. Liste de ce que je n’ai pas voulu faire : autant de souples tremplins vers le désir, les regrets, les curiosités infinies, les fruits du génie humain, la beauté, la bêtise, autant de fusées lyriques ou de pointes critiques, autant d’esquisses de poèmes, de nouvelles, de romans, de règlements, autant de retouches à un autoportrait du dandy en causeur stellaire.

Charles Dantzig. Encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Grasset, 789p.

Djian noir

Djian noirsur noir

Un sentiment de complète déréliction se dégage de la lecture d’Impardonnables, seizième roman de Philippe Djian confirmant décidément les qualités de cet «enfant du siècle» devenu «auteur culte», selon la formule marketing, qui n’en fait pas pour autant un écrivain à célébrer les yeux fermés non plus qu’à dédaigner. Philippe Djian, comme un Michel Houellebecq, quoique par des chemins différents, a su capter le ton d’une époque et filtrer les sentiments ou les malaises d’une génération, dès ses premiers romans du début des années 1980 (Bleu comme l’enfer, Zone érogène ou 37°2 le matin), avant de développer une observation plus ample et plus aiguë de ce qui dissocie le groupe humain contemporain, société ou famille. A cet égard, des romans tels que Sotos (1993), Assassins (1994, Criminels (1996) ou Sainte-Bob (1998) et Impuretés (2005), ont fondé un véritable univers romanesque, avec une atmosphère qu’on pourrait dire «chaleureusement glaciale» dont les personnages souffrent sans pouvoir l’exprimer, et contribuent parfois à leur propre noyade et à celle de leur entourage, où les enfants sont voués à « trinquer ».

C’est d’ailleurs ce qui se passe dans Impardonnables, qui accumule toutes les poisses et toutes les crasses. Le protagoniste, romancier à succès vieillissant, dont la femme et l’une des filles ont été brûlées vives dans sa voiture, sous ses yeux et ceux de son autre fille Alice, apprend au début du roman que celle-ci, actrice en vue et à frasques, a disparu, laissant bien désemparé son compagnon un peu paumé, ex-junkie que la charge de leurs deux petites jumelles embête plutôt – d’où son recours au grand-père. Or ce « jeune vieillard », en exil doré au pays basque, ne s’intéresse « plus du tout » aux enfants, suffisamment occupé de lui-même, que sa nouvelle femme Judith, brillant dans l’immobilier, délaisse de plus en plus, au point de le faire recourir à une ancienne amie devenue détective, dont le fils sorti de prison débarquera dans sa vie comme l’ange exterminateur.

Ange minable en réalité, fils de nul et qui pleure comme un enfant son chien broyé par la mer. Tous les personnages d’ Impardonnables ont d’ailleurs quelque chose de « broyé », à tout le moins de perdu. Cet égarement plombe toute apparence d’espoir, à la fin de ce roman qui n’en est que plus « humain, trop humain »…

Philippe Djian. Impardonnables. Gallimard, 232p.

Post scriptum: à noter, à propos du livre du dandy Dantzig, qu'une belle, amicale non moins que lucide approche en est faite sur le blog épatant de Frédéric Ferney, Le Bateau Livre, dont j'avais signalé l'apparition il y a quelque temps. Conversation ininterrompue d'un honnête homme avec les livres et les gens: http://fredericferney.typepad.fr/

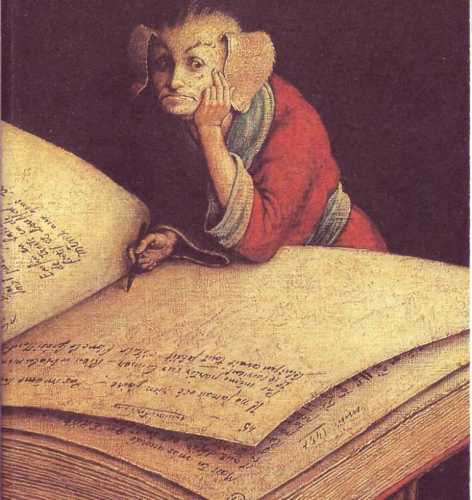

Image ci-dessus: peinture de Verlinde.

-

Lettre de Gaza

Pascal Janovjak répond à Philip Seelen et nous transmet une lettre de Dania et Mohamed Mussalem

Ramallah, le 15 janvier 2009.

Cher Philip,

Je comprends aujourd'hui votre motivation, votre douleur. Je tiens à vous présenter mes excuses. Ma colère était profonde, mais je regrette mes mots – votre façon de faire n'est pas la mienne, qu'importe, dans la situation présente. Nous sommes frappés au cœur, et il est important d'agir, quelques soient nos armes et nos sensibilités, agir pour ne pas devenir fous, ou se tromper, comme je l'ai fait, de cible.

Je vous envoie donc ce témoignage, reçu ce matin (vous l'avez peut-être déjà lu, par d'autres canaux). Dania est l'épouse de Mohamed Mussalem, artiste et professeur à l'Université AlAqsa de Gaza. J'ai hésité à la corriger, pour en rendre la lecture plus aisée, mais la qualité du français témoigne aussi de l'effort fourni par la rédactrice.

Pascal

PS. La lettre était adressée au directeur du centre culturel français de Gaza, qui fait suivre - elle est datée Lundi 12 Janvier 2009, 20h32mn 38s.

bonjour

on est toujour vivant ...jusqu'a maintenant au moin ,......apres plus d'une semaine de stresse et d'horeur qu'on a vecu pendant les bombardement continue sur gaza au tour de notre maison plus de 15 missiles de f16 sont tomber vous imaginer la suite ,,des fenetre qui ont eclater, la maison et le sol qui tremble au dessous de toi ,les enfant teroriser , on oser meme pas allez au toilette de peur d'avoir le plafond sur la tete des que les operations des forces terrestre on comencer le 10 emme jours il ya eu des incursions au quartier Atatra et Salatine a 500metre de chez nous c'etait l'enfer toute la nuit on entendait des explosions,tres fort on dirait qui sont juste devant ta porte on voit de la fumee par tout le ciel gris toute la journee,des accrochages continue ,des Apatchis , de la mer on nous attaque de partout

le pire que des le premier jour on avait pas d'elecricite et bien sur pas d'eau meme les citernes sur le toit on etait trouee par les eclats d'obus le seule moyen d'info qu'on avait etait le telephone et la radio on entendait les histoires de masacres et on recevait des nouvels sur des amis des proches msacrer,.croyer mois des familles entier qui ont etait masacrer a la fois un voisin son frere etait a la mosquee quand on la bombarder, ses 2 autres freres sont partis pour essayer de le trouver au dessous des murs quand ils ont recus un 2emme missile sur leurs tetes les trois freres sont devenue des morceaux de viandes pour ne pas dire des cadavres on ne parles rarement de cadavres mais des morceaux de corps a peine on reconait les morts

le pire que des le premier jour on avait pas d'elecricite et bien sur pas d'eau meme les citernes sur le toit on etait trouee par les eclats d'obus le seule moyen d'info qu'on avait etait le telephone et la radio on entendait les histoires de masacres et on recevait des nouvels sur des amis des proches msacrer,.croyer mois des familles entier qui ont etait masacrer a la fois un voisin son frere etait a la mosquee quand on la bombarder, ses 2 autres freres sont partis pour essayer de le trouver au dessous des murs quand ils ont recus un 2emme missile sur leurs tetes les trois freres sont devenue des morceaux de viandes pour ne pas dire des cadavres on ne parles rarement de cadavres mais des morceaux de corps a peine on reconait les morts

apres 2 nuits d'enfers on a decider de sortir mes beaux parent refuser de sortir mais on les a forcer , on etait en danger les charts bombarder sans avoir des cibles précis et on etait pas en securite on a pris le risque de sortir avec un drapeau blanc mois mon mari et mes 2 enfants et mes beaux parents mon sac etait deja pres je savait que ce moment va venir dieu merci personne n'a etait toucher sur les media on parlait d'une treve quotidienne de 13 h -16h pour des raison humanitaire mais cetait des menssonges ,2 femmes de mon quartier sont sortis chercher des provision pour leurs enfant il les ont tuee .

on etait heberger par la soeur de mon mari au centre de la ville de Gaza , d;autres ils navait pas ou aller , dans les rues des miliers des familles qui se sont sauver de leurs maisons ….une nouvelle generation de refugiers

2 heurs après qlqs voisins qui ne sont pas encore sortis nous on informer qu'une bombe d'une chart est tomber sur un cote de notre toit ,apres trois jours La Croix rouge nous a informer qu'il ya une treve entre 7h et 11h pour les femmes pour y revenir chercher le reste de leur affaire et le reste des corps qui sont rester par ce que on empecher les ambulances de passer acette zone devenue militaire , dans le quartier Al Atatra la croix rouge a decouvert 4 enfant a cote de leur mere morte depui 7 jours et qui mourrair de fin on les a sauver a la derniere minute .

ma belle mere et parti toute les porte des maisons sont casser et des fois exploser, l'armees Israeliennes a fouiller toutes les maisons dont le notre , tous notre meubles est abimer et nos affaire par terre

Je ne peu vous resumer ces 2 semaines en qlq lignes je suis sorti de ma maison dans un appartement ou il ya plus de 30 personne de refugier!! tous les gens qui habite sur les limites east, nord ,sud ,ouest se sont deplacer au centre en disant qu ils sont plus en securite

En faite personne n'est en securite aucun palestinien a Gaza

On nous dit que l'objectif de cette guerre est d'exterminer les members de Hamas ,un autre pretexte comme les precedentes pour exterminer et terroriser le peuple palestiniens plus de 900mort" civils" dont 275 enfants ,97 femmes"des mamans" et 15 ambulanciers et 5 journalists en 2 semaines

Le message est claire on fait payer au peuple sa liberter d'expression par ce que il a voter pour Hamas

Comme ca les gens vont detester Hamas ,on n'arrete pas de transmettre ses messages et franchir les ondes des chaines locaux pour nous dire tous ce que vous subiser c'est a cause de Hamas qui vous a trahis et na pas pris la ressponsabilite de vous proteger

Voilà

J'etait toujour contre Hamas je n'aime pas les islamistes extremists mais le ne suis pas imbecile pour croire a ces mensonges !meme avant Hamas on nous bombarder on nous insultes sur les frontiers on nous imprisonne a l'interieur de gaza et devant le monde ils dissent qu'ils se sont retirer de Gaza et ils ont leur liberter pourquoi ils se plein!

C'etait claire depuis que Hamas etait dans le gouvernement cela fait 2 ans qu'on souffre du Blocus qui nous etrangle je reve d'avoir le droit de voyager et de ce deplacer comme toute autre personne dans le monde, d'avoir un pay nationale libre

Les lanceur de roquettes sont un autre pretexte pour convaincre les monde que les Israliens sont victimes et qui ont le droit de ce proteger contre les roquettes fabriquer localement avec toute sorte d'armes militaires meme qui sont interdit internationalement (bombes phosphoriques ) sachant que la plus parts des Israeliens transporter au hopitaux on a decrit leur etat de" blessure" ( etat de panique et peur ) on les compter comme victimes! alors que 1 milions et demis de palestiniens sont terrifier et les hopitaux de Gaza non meme pas les moyen de faire des intervention chirugical pour les vrais blesses

Le conflits palestinien , le complis des gouverneurs Arabes etait aussi une couverture pour ces attaque et on S'etait bien enservie

Je doute qu'apres tous cela Gaza aura une vie normal on est sous choc et je doute qu'on va se remettre ,et je doute que après cette guerre si elle se termine j'aurai une maison ,je prie le Dieu que mes enfants reste vivant et si on va mourire qu'on meur tous ensemble ,je ne veut pas vivre pour voir mes enfants massacre devant mes yeux .

Merci a tous nos amis de nous avoir envoyer des messages pour nous soutenir j'apprecie les manifestations quon fait partout ds le monde ,les aides qu'on recoi s lea actes de solidariter mais excuser mois, je suis telement desesperer et au meme temp convaincu que Israel est bien proteger et qu'elle ne va pas cessez le feu que après qu'elle aboutie tous ses objectifs imaginaries par ce que on faite cet les civils qui sont cibler et la decision de la fin de ces operation va venire de ces Generales pas de la pression de la communaute international

A part cela on a manger cest le dernier de nous soucis Israel fait entre les provision necessair pour prouver qu 'elle si humanitaire

Il ya des grands problemes pour la distributions d'aide a cause de l'absence des autorite specialiser il n'ya que l'Unrwa et la croix rouge et qui exerce son role dans des conditions tres deficiles

Les gens nont pas perdus l'esprit de solidarite mais la catastrophe est sur tous le monde chacun a sa propre triste histoire mois meme je suis en etat de choc et a peine j'ai eu la force de vous ecrire

Dania et Mohamed

Image: photo transmise par Dania, de la famille au 5e jour et d'un bombardement de F16 sur une cible non identifiée. -

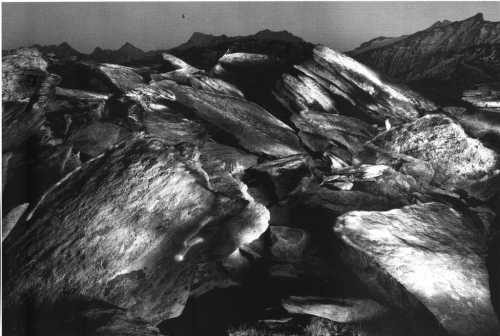

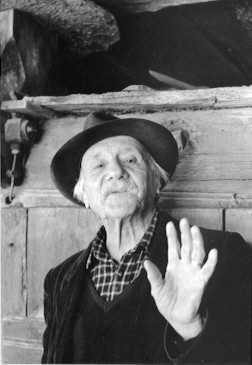

Le grand cristallier

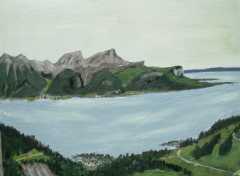

Maurice Chappaz, l'un des plus grands écrivains romands, est mort à 92 ans.

« C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, à Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. Or ce cristal est resté le même dès le premier texte publié (en 1939) du jeune poète, Un homme qui vivait couché sur un banc, jusqu’à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume. La meilleure preuve en est l’étincelant recueil de pages de son journal (années 2003-2004, réécrit en 2007-2008) publié en novembre 2008 sous le titre de La Pipe qui prie et fume. «Je mordille dans l’au-delà » y écrit-il, et cela encore: «Il faut accepter un absolu où l’on meurt. Je ne puis y songer qu’en disant le fameux Merci à l’instant qui me sera donné ».

Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et du voyant Rimbaud, est aussi bien de la même eau, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques (dont le fameux Match Valais-Judée), nomades ou polémiques, et jusque dans son saisissant Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.

S’il y avait du bohème et de l’errant en Chappaz, qui s’est heurté violemment à la volonté du père, notable valaisan, pour obéir à sa vocation, lui-même connut cependant les responsabilités d’une charge de famille après son mariage avec S. Corinna Bille, en 1947, avec laquelle il eut trois enfants. L’expérience de la guerre, sa participation à la construction du barrage de la Grande-Dixence, et le travail sur les domaines vignerons de la famille, constitueront, avec maintes virées proches et autres grands voyages, autant d’expériences formatrices ou lucratives qui distinguent nettement son mode de vie de celui d’un homme de lettres, d’un professeur ou d’un journaliste, même si le poète écrivit lui aussi de nombreuses chroniques pour assurer la matérielle. Mais là encore, le combat de Maurice Chappaz s’inscrit dans l’ensemble d’une vision du monde marqué au sceau de la poésie. En dépit de son titre provocateur, le pamphlet qui a valu au poète haines privées et injures publiques, Les maquereaux des cimes blanches, est un poème autant qu’une attaque frontale des affairistes immobiliers et autres marchands du temple valaisan.

« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».

« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».

L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique, comme l’a montré Christophe Carraud dans le premier essai substantiel consacré, en France, à l’écrivain. Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Chappaz et sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur.

Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, non sans résistance farouche, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant « éternisé » de la poésie.

Pour Lire Maurice Chappaz

Un Homme qui vivait couché sur un banc, [Revue Suisse romande], 1939. Castella, Albeuve, 1988.

Testament du Haut Rhône, Rencontre, Lausanne, 1953 et 1966. Fata Morgana, 2003.

Portrait des Valaisans en légende et en vérité, L’Aire, 1983.

Les Maquereaux des cimes blanches, Galland, Vevey, 1976. Zoé, Genève, 1984, 1994.

Maurice Chappaz, pages choisies. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 1988

Le Garçon qui croyait au paradis, L’Aire, 1995.

Evangile selon Judas. Gallimard, 2001.

La pipe qui prie et fume. Editions Conférence, 2008.De nombreux recueils de Maurice Chappaz ont été réédités chez Fata Morgana.

Cet hommage a paru dans l'édition de 24Heures du 16 janvier 2009.

-

Trophée

…La Bête est neutralisée, la bête sauvage qui est en vous a été piégée mais nous ne la naturaliserons pas: nous la cramerons, nous la cramerons selon les règles de l’hygiène et des normes internationales de la lutte contre la rage personnelle, nous la cramerons et vous enverrons ses cendres sous sachet scellé, et la facture, cher «être humain » à col de loutre…

Image : Philip Seelen -

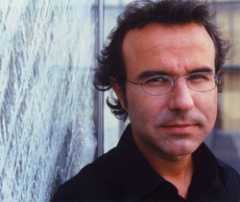

Dans l'amitié d'Alain Gerber

Eloge d'un grand méconnu, romancier et poète jazzy...

Eloge d'un grand méconnu, romancier et poète jazzy...

Alain Gerber était, à trente ans, à la parution de son premier livre, La couleur orange, le type du doux oiseau de jeunesse de province (il est né à Belfort en 1943), du genre fou de Jarry et de jazz, de cinéma et de romans américains (auxquels, avec deux trois compères, l’avait initié son prof de lycée Henri Baudin), qui rêvait de devenir si possible Hemingway et distillait déjà, avec un lyrisme bluesy, la mélancolie des anges terriens conscients qu’il battront tant un jour de l’aile qu’ils ne s’en relèveront plus.

Un peu moins de trente ans plus tard et avec quarante livres jonchant son sillon de grand laboureur, dans un bar parisien proche de Radio-France où tous les soirs il raconte le roman du jazz, notre ami Alain (une amitié nourrie par ces coups de coeur successifs que nous valurent Le Buffet de la gare en 1976, Le Faubourg des coups-de-triques en 1979, les inoubliables nouvelles des Jours de vin et de roses en 1982, puis distraite et distendue comme souvent par «la vie», relancée avec le très beau quatuor de la cinquantaine que fut Quatre saisons à Venise, en 1996, et ravivée plus encore par le sentiment profond de stoïcisme fraternel qui se dégage de son dernier roman) paraît à vrai dire plus frais et libre qu’à l’époque où l’exténuait la course aux prix littéraires.

L’auteur du Plaisir des sens (1977) et de La porte d’oubli (1993) eût certes mérité plusieurs fois le Goncourt, mais il ne saurait pourtant être dit un maudit (l’ensemble de son oeuvre lui a valu le Grand Prix du roman de la Ville de Paris, entre autres distinctions), même si le public lui est plus fidèle que la critique établie, qui le snobe plutôt. A sa façon de sanglier des Vosges, avec sa chère moitié dédicataire de tous ses livres, il a fait sa vie à l’écart des estrades et des cénacles, souriant aujourd’hui de «tout ça» et se réjouissant surtout d’écrire enfin avec plaisir.

«Pendant des années, j’ai travaillé dans la peine et le labeur, mais j’étais convaincu que c’était le prix à payer. J’ai mis beaucoup de temps à me trouver en harmonie avec ce que j’écrivais. C’est peut-être avec ce dernier roman, où j’ai vraiment dit exactement ce que je voulais, que le bonheur d’écrire m’est venu. A présent, il faudrait presque m’arracher de ma chaise, même si je travaille toujours beaucoup dans la masse. C’est vrai que je suis un cheval de labours et qui ne se retourne pas... Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir fait «une oeuvre». A l’origine, je crois que je je n’aurais jamais écrit si je ne m’étais pas mis dans la peau d’un écrivain américain behaviouriste. Non, sans Hemingway, je n’aurais jamais écrit. C’était un peu contre mon naturel, qui était plus «lucide» et plus porté aux idées. Je ne suis pas poète, mais ce qui m’a quand même intéressé dans le roman, c’est de faire dire aux mots ce que les mots ne son pas capables de dire. C’est d’ailleurs la définition qu’on donne de la musique...»

De la musique, il en ruisselle dans l’oeuvre d’Alain Gerber, et pas seulement quand il brosse ses «portraits en jazz» ou lorsqu’il se glisse carrément dans la peau de Lester Young, de Clifford Brown ou, tout récement, de Bill Evans. Or, à propos de ces livres apparemment distincts de ses fictions, Alain Gerber se défend d’avoir composé des biographies.

«En racontant Lester Young ou Bill Evans, je ne fais en somme que me raconter d’une autre façon. Avec Bill Evans, plus précisément, c’est un retour à ma source «philosophique». Par ailleurs, le milieu du jazz est celui que je fréquente de la manière la plus proche et constante, depuis des années, et en même temps celui que je comprends le moins. Je vois ces gens vivre et se défoncer, je ne vis absolument pas leur vie de dingues, mais j’essaie néanmoins de les rejoindre en écrivant. De la même façon, je fais de la batterie depuis plus de quarante ans, et je ne suis toujours pas fichu de jouer. Jouer de la musique est un truc tellement mystérieux, au sens le plus fort, presque au sens religieux... Or, je me dis souvent que si j’en avais le secret, j’aurais le secret de beaucoup d’autres choses.

Ce même introuvable «secret» se trouve, en somme, au coeur de Jours de brume sur les hauts plateaux, dernier roman d’Alain Gerber que d’aucuns, un peu trop vite, auront classé dans la postérité du Désert des Tartares, sous prétexte que l’histoire se passe dans une garnison «oubliée» de l’Histoire, en pleine brume cochinchinoise.

«Après en avoir écrit une quarantaine de pages sans penser du tout à Buzzati, je me suis dit tout à coup qu’on allait me tomber dessus avec cette comparaison, et j’ai donc laissé ce texte de côté, que j’ai repris des années plus tard pour l’achever en trois semaines. Quant à son vrai déclencheur, c’est plutôt du côté de La 317e section qu’il faut le chercher. Ce film m’avait bouleversé à l’époque, et quelque chose en reste évidemment dans le rapport liant les deux officiers.»

Le thème de la filiation, qu’Alain Gerber lui-même dit présent dans tous ses livres, fonde la relation initiatique établie entre le commandant vieillissant et son jeune second impatient de prouver sa valeur, qu’un adjudant baroudeur va éprouver plus physiquement de son côté. Très «physique» aussi bien, ce roman à tournure de conte philosophique baigne dans un climat de fantasmagorie où les données bien terrestres de l’action, de la force, de l’élan guerrier, du désir sexuel, se mêlent, dans ce no man’s land, à celles du vieillissement, de la faiblesse, de la conscience de plus en plus aiguë de la vanité de toutes choses.

«La première de toutes mes révoltes, explique encore Alain Gerber, je l’ai éprouvée dans ma toute petite enfance, lorsque je me suis rendu compte que nous devrions mourir. Cette énormité m’est apparue: que les gens qui m’entouraient seraient morts lorsque j’aurais leur âge. Plus tard j’ai choisi, comme ma femme, et même avant que nous nous rencontrions, de ne pas avoir d’enfant. L’idée de savoir, à mes côtés, une pendule vivante qui me rappellerait tous les jours que devrais mourir m’était insupportable. C’est peut-être pour m’en «excuser», d’une façon inconsciente, que je reviens sans cesse à ce thème de la filiation... Je ne sais pas, pas plus que je ne sais pourquoi j’écris... J’ai besoin, toujours, de sentir le trousseau dans ma main, mais je ne sais pas quelles portes mes clefs vont ouvrir...»

Alain Gerber. Jours de brumes sur les hauts plateaux. Fayard, 167p.

Alain Gerber. Bill Evans. préface de Pierre Bouteiller. Fayard, 360p.Alain Gerber a publié, récemment un nouveau roman-jazz consacré à Frank Sinatra, chez Fayard.

-

Un sujet fantasque

…J’aime beaucoup ce que vous faites, ai-je dit à Sémillante lorsqu’elle a mis le sabot sur la Tour Eiffel, puis nous avons pris le métro jusqu’à Pyramides et elle s’est assise les jambes croisées au sommet de l’une d’elles, Gizeh je crois, avant de m’offrir un tour au galopant des Halles dont elle tutoie tous les anciens bouchers devenus masseurs de saunas gays…

Image : Philip Seelen -

Les armes de la critique

Lettres de l’imagier (4)

Paris, 14 janvier 2009.

Vieux frère,

Que la passion d'éditer soit une affaire compliquée, sujette à caution, aux critiques et aux polémiques, nous le savons depuis si longtemps. Que les questions de faute de goût, de propos ou de publications déplacées, inadaptées, choquantes soient récurrentes dans ce type de situation, au milieu d'un conflit si meurtrier pour les populations civiles, nous l'avons observé si souvent...

Et comment y répondre sans faire s'emballer le moulin des passions, des amalgames et des exagérations ?

Que cela soit clair : non, ma lettre n'a pas été publiée par toi à l'insu de mon plein gré. Non je n'ai pas honte et ne trouve pas abusif de montrer la torture exercée sur des corps humains par l'intermédiaire de techniques sophistiquées d'armement ultra-moderne conçues par des êtres humains en blouses blanches, la calculette à l'oreille.

Mon métier, mon art, mon expression passent obligatoirement par l'image et l'écrit. C'est mon choix. Il est critiquable comme tous les choix de mode et de style d'expression.

Donc acceptons la critique, et tout en y répondant, sans polémique et sans dérapage sémantique, poursuivons de notre côté la critique des armes par les armes de notre critique.

Nous sommes assez mûrs et assez fins pour échanger nos idées, nos émotions profondes avec nos amis ou nos interlocuteurs d'occasion, sans avoir à retirer de la vue ces images qui « sont là », devant nous, sur internet, déjà vues et revues des millions de fois, par des millions de paires de yeux de frères, de sœurs, de pères, de mères, et sans avoir à retirer des propos « écrits », même si nous pouvons changer d'avis, après débat et réflexion, sur l'opportunité de telle ou telle de nos publications...

Nous sommes assez mûrs et assez fins pour échanger nos idées, nos émotions profondes avec nos amis ou nos interlocuteurs d'occasion, sans avoir à retirer de la vue ces images qui « sont là », devant nous, sur internet, déjà vues et revues des millions de fois, par des millions de paires de yeux de frères, de sœurs, de pères, de mères, et sans avoir à retirer des propos « écrits », même si nous pouvons changer d'avis, après débat et réflexion, sur l'opportunité de telle ou telle de nos publications...

N'allons surtout pas faire, comme certains, du déni de publication, en effaçant nos prétendus délits d'opinions réduits, pour sauver la face, à des fautes de goût et ainsi échapper à toute critique approfondie et à tout débat sur des questions essentielles à la liberté de création.

Si l'évocation de mes larmes peut être assimilée à du pathos manipulateur d'opinion, je ne sais quoi dire. Je suis désemparé devant mon interlocuteur. Alors quelles sont les vies que nous pouvons pleurer et quelles sont celles pour lesquelles nos pleurs ne doivent pas être versés ? Qui juge du bien-fondé de nos pleurs ?

Ce qui manque cruellement, avec ces images de la terreur que provoque une guerre sur des êtres humains, ce sont les noms, les prénoms, le descriptif des vies, aussi brèves ont-elles pu être. Toute vie mérite d'être pleurée parce qu'elle est digne et qu’elle aurait mérité d'être vécue.

Il n'y a pas à ma connaissance de nécrologie des victimes des guerres menées par Israël et les Etats arabes contre le peuple palestinien. Et je crains qu'il n'y en ait jamais. Tous ces enfants, toutes ces filles et ces mères palestiniennes ont-elles des noms? Ces vies sont-elles dignes d'être pleurées ? Une nécrologie fonctionne comme l'instrument par lequel une vie devient, ou échoue à devenir, remarquable, digne d'être pleurée, une icône en laquelle une société puisse se reconnaître.

Et cette reconnaissance n'est pas si simple. En effet si une vie ne peut être pleurée, elle n'est pas tout à fait une vie. Elle n'a pas valeur de vie et ne mérite pas qu'on la remarque...Ce n'est donc pas seulement qu'une mort est à peine remarquée, mais qu'elle ne peut l'être. Une telle mort disparaît, non dans le discours explicite (900 morts) mais dans les ellipses par lesquelles procède tout le discours public et y compris ceux qui veulent cacher ce qui ne saurait selon eux être montré ou écrit.

Récemment, un citoyen américain d'origine palestinienne, qui avait soumis, au San Francisco Chronicle, des notices nécrologiques pour deux familles palestiniennes tuées par les troupes israéliennes, s'entendit répondre que ces notices ne pouvaient être admises sans certificat de décès.

La rédaction du Chronicle déclara que des avis in memoriam pouvaient toutefois être acceptés. Les notices furent donc réécrites et soumises à nouveau au journal sous la forme d'avis commémoratifs. Ces derniers furent également rejetés, la rédaction précisant, pour toute explication, qu'elle ne souhaitait offenser personne.

La rédaction du Chronicle déclara que des avis in memoriam pouvaient toutefois être acceptés. Les notices furent donc réécrites et soumises à nouveau au journal sous la forme d'avis commémoratifs. Ces derniers furent également rejetés, la rédaction précisant, pour toute explication, qu'elle ne souhaitait offenser personne.

Il faut se demander à quelles conditions le deuil public en vient à constituer une offense pour le public lui-même, et devient une irruption intolérable au sein de ce qui peut être dit en public. Qu'y-a-t-il d'offensant dans la reconnaissance publique de l'affliction et de la perte, pour que des avis de décès apparaissent comme des propos «offensants» ?

Est-ce la peur d'offenser ceux qui soutiennent l'Etat israélien ou son armée qui s'exprime ici ? Est-ce le fait que ces morts n'apparaissent pas comme des morts à part entière et que ces vies n'apparaissent pas dignes d'être pleurées, parce qu'il s'agit de Palestiniens ou de victimes malheureuses de guerres justifiées ?

Mes pleurs et la publication de ces terribles images, qui offensent-elles ?

Avec mes amitiés,Philou

Post scriptum :Je tiens à préciser, ici, que l'anecdote du San Francisco Chronicle est tirée du livre de Judith Butler : Vie précaire. Les pouvoirs du deuil et de la violence après le 11 septembre 2001 paru aux Editions Amsterdam, Paris.

Judith Butler est professeur de rhétorique et de littérature comparée à l'Université de Californie à Berkeley. Elle a écrit plusieurs livres et de nombreux articles sur la psychanalyse, le féminisme et la théorie "queer". Elle est notamment l'auteure de: Gender Trouble (La Découverte), La Vie psychique du pouvoir (Léo Scheer, 2002), Antigone, la parenté entre vie et mort (EPEL 2003),

Le Pouvoir des mots (Amsterdam, 2004), et Humain, inhumain : le travail critique des normes (Editions Amsterdam 2005).

Judith Butler m'a beaucoup inspiré pour la création de parties importantes de mon travail iconographique.

Philip Seelen.

Images: Philip Seelen -

Pensées de l’aube (4)

De l’offrande. – Je me réveille à hauteur de source, j’ai refait le plein d’énergie, sous la cloche d’azur je tinterai tout à l’heure comme l’oiseau, puis je descendrai par les villages aux villes polluées et là-bas j’ajouterai ma pureté à l’impureté, je vous donnerai ce qui m’a été donné les yeux fermés.

De l’absence. – Je n’aime pas que tu ne sois pas là, je n’aime pas avoir pour écho que ton silence, je n’aime pas cet oreiller que ta tête n’a pas martelé du chaos de tes songes, je n’aime pas cet ordre froid de ton absence que nous sommes deux à ne pas aimer, me dit ton premier SMS de là-bas.

De l’espérance. – Tu me dis, toi le désespéré, que mes pleurs sont inutiles, et tout est inutile alors, toute pensée battant à l'aube comme l’aile d’un chant, toute esquisse d’un geste inutilement bon, toute ébauche d’un sourire inutilement offert, ne donnons plus rien, ne pleurons plus, soyons lucides, soyons froids, soyons utiles comme le couteau du bourreau. -

Orlando ou le sexe d'un ange

Au Théâtre de Vidy, la magie de Virgina Woolf opère en finesse.

Orlando fut un homme jusqu’à trente ans, puis il s’endormit et se réveilla femme. Orlando fut un jeune homme entreprenant à la prestigieuse époque élisabéthaine, puis, jeune femme, il quitta le monde entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Orlando est l’impossible fait Anglais, ou plus précisément : poésie anglaise, entre magie shakespearienne, baroque pré-romantique à la Tristram Shandy (protagoniste du chef-d’œuvre de Laurence Sterne) et lyrisme à la fois intime et cosmique de Virginia Woolf. Orlando est à la fois une farce et une traversée émouvante du temps des siècles et des cœurs. Paru en 1928, ce roman-poème génial (lire encadré) ne semble pas a priori un objet littéraire fait pour le théâtre, tant il foisonne. Et pourtant, après une adaptation de Bob Wilson, avec Isabelle Huppert, qui n’a pas laissé un immortel souvenir à Vidy, une jeune troupe israélienne, emmenée par le metteur en scène Amit Drori, relève à son tour le défi pour en tirer une représentation à la fois originale et fidèle à l’esprit autant qu’à la lettre du texte, heureusement donné en anglais avec un surtitrage français intelligible. La représentation qui en résulte, tenant de la «performance» plasticienne plus que du théâtre ordinaire, en impose autant par l’orchestration de ses beautés que par sa « musique » intérieure en crescendo, après un début quelque peu maniéré et flageolant.

Rien de « magique » là-dedans au demeurant, mais un impressionnant artisanat collectif , réglé par une équipe de «techniciens» maîtrisant les apports combinés de la scénographie et des appareils (Noam Dover et Amit Drori), autant que de la lumière et des images vidéo très évocatrices (Jackie Shemesh). Dans cet environnement visuel et sonore figurant alternativement les fastes orientaux de Constantinople ou les brouillards de Londres, Orlando, qui est à la fois son propre biographe et le personnage de cette épopée lyrique, est incarné à fleur de sensibilité par la comédienne androgyne Sylwia Trzesniowska-Drori, qui se coule gracieusement dans les avatars successifs de son personnage. « Tout » Orlando n’est certes pas là, mais ce qui y est filtre bel et bien l’essentiel…

Lausanne. Théâtre de Vidy, Salle de répétition, jusqu’au 1er février. Lu—sa, à 19h.30. Di 18 janvier et lu, relâche. Di 25 janvier et 1er février, 18h.30. Réservations : 021 619 45 45, www.vidy.ch et librairie Payot.

Un charme shakespearien

Virginia Woolf doutait un peu, à la fin de la composition d’Orlando, liée à son amoureuse amitié avec Vita Sackwille West, du bien-fondé d’un texte « trop long pour une farce et trop frivole pour un livre sérieux », pronostiquant un désastre éditorial à l’époque même où elle prononçait des conférences sur le concept d’androgynie. « Peut-être, disait-elle alors, un esprit exclusivement masculin est-il aussi incapable de créer qu’un esprit exclusivement féminin ». Le public la rassura aussitôt, qui fit fête à ce récit pénétrant et débridé, qui garde aujourd’hui toute sa poésie et tout son mordant satirique, notamment à propos de ce vieux radoteur annonçant, à l’époque de Shakespeare, la fin de toute littérature…

Virginia Woolf. Orlando. Livre de poche Biblio, 317p. -

Chienne de vie

…Et les renards alors ? Y chient pas les renards - et les renardes tant qu’à faire ? Et les nécureuils ça fiente pas partout les nécureuils ? Et les lynx ? Y a plein de lynx sur ces hauts et tu crois qu'y aurait des chiottes de lynx ? Et les daims et les dindes sauvages ? T'as déjà senti ce que ça chelingue la crotte de dinde sauvage ? Et le loup qui revient comme les Roms, ça chie pas, le loup et les Roms ? Eux qui disent que les Roms valent pas les chiens, là j’y pige vraiment plus rien…

Image : Philip Seelen -

Tous frères comme ça

Lettres de l’Imagier (3)

Paris, ce lundi 12 janvier 2009.

Vieux frère,

Je travaillais samedi à la vente de toutes ces Unes quotidiennes, ivres de nouvelles terribles en provenance de Terre Sainte, au kiosque du boulevard des Filles du Calvaire, appartenant à mon ami Fathi.

Fathi, un fils de Djerba La Douce. Il y a 25 ans son père, petit agriculteur, bon chasseur de lièvre, mais sans ressource suffisante pour sa grande famille, l'encouragea au voyage pour la riche France.

L'employé d'épicerie qu'était devenu Fathi après l'école, se résolut, l'âme déchirée, à suivre les conseils de son père et à embarquer sa petite famille pour ce dur, ce si triste voyage vers le Septentrion tant vanté, ce Royaume de l'Exil, là où sortent de terre les blancs frigidaires, les cuisinières à gaz et les belles Peugeot (prononce Pijot) 404 d'occasion.

Installé avec sa famille dans un deux pièces-cuisine à la Rue de Suez, accroché dix-huit heures par jour au comptoir d'une épicerie de la grande chaîne parisienne de l'Arabe du Coin, dite aussi des Dépanneurs, il apprit à vivre à Paris plus chichement qu'à Djerba, mais sans jasmin et surtout sans ses amis îliens de son enfance.

Après 20 ans d'épicerie, Fathi saisit l'opportunité d'investir ses économies dans l'achat du fond de commerce d'un kiosque à journaux de la chaîne des NMPP. Gagnant à peine l'équivalent d'un salaire minimum avec revues de cul, peoples et quotidiens, il améliore l'ordinaire pour payer les études des gosses avec des activités dont il cache subtilement l'existence et la nature.

Après 20 ans d'épicerie, Fathi saisit l'opportunité d'investir ses économies dans l'achat du fond de commerce d'un kiosque à journaux de la chaîne des NMPP. Gagnant à peine l'équivalent d'un salaire minimum avec revues de cul, peoples et quotidiens, il améliore l'ordinaire pour payer les études des gosses avec des activités dont il cache subtilement l'existence et la nature.

C'est devenu un ami, on se raconte nos secrets, nos peurs et nos doutes, son humour et son sourire de djerbien sont blindés à toute épreuve. Fathi est profondément croyant:

Pour les musulmans, « Le meilleur jour dans lequel le soleil s’est levé, c’est le vendredi: c’est le jour où Adam a été créé, le jour où il a été introduit au Paradis et le jour où il en a été chassé. En outre l’Heure de la résurrection ne peut être que le vendredi ».

Donc tous les vendredis Fathi est à la prière. Il ferme le kiosque s'il ne trouve personne de confiance pour le remplacer. Avec le temps et la profonde sympathie que nous éprouvons l'un pour l'autre, j'ai fini moi aussi certains vendredis derrière le comptoir. En échange de quoi je peux lire gratuitement tous les journaux et les revues à ma disposition.

Une tradition aussi que nous respectons dans notre pacte méditerranéen d'échange amical, c'est le poulet rôti hebdomadaire, ou le couscous que nous partageons installés assis de guingois entre les présentoirs de presse.

Et ce samedi c'est ce poulet que nous avons partagé. Ce poulet je l'achète chez mes amis David, Daniel et Joseph, juifs pratiquants, qui tiennent un tout petit magasin-cuisine où ils préparent les plats qu'ils vendent en respectant leכשרות המטבח והמאכלים, autrement dit le kashrout hamitba'h vèhamaakhalim qui est le terme désignant le code alimentaire du judaïsme.

C'est Fathi qui m'a fait connaître ces trois compères, en exil de Méditerranée eux aussi. Fathi leur fait confiance pour respecter les règles de l'abattage rituel, confiance qu'il n'accorde guère aux poulets rôtis des boucheries Halâl de l'avenue qu'il soupçonne de tricher sur la provenance, en toute complicité avec les autorités françaises de contrôle.

C'est Fathi qui m'a fait connaître ces trois compères, en exil de Méditerranée eux aussi. Fathi leur fait confiance pour respecter les règles de l'abattage rituel, confiance qu'il n'accorde guère aux poulets rôtis des boucheries Halâl de l'avenue qu'il soupçonne de tricher sur la provenance, en toute complicité avec les autorités françaises de contrôle.

Donc c'est ce poulet cuisiné selon le respect juif de la Cacherouth que nous partagions lorsqu' a surgit la foule de l'immense manifestation de protestation contre les massacres commis à Gaza par l'armée et le gouvernement d'Israël.

Habitué de ce type de situation, Fathi interrompit nos agapes pour mettre à l'abri des vandales son gagne pain quotidien. La foule s'écoula heurtant sans gêne les parois du petit kiosque, transformé en un frêle esquif, au milieu de la tourmente humaine.

Fathi faisait profil bas. Il m' enjoignit avec autorité de cacher la presse arabe ainsi que la Tribune Juive et les Actualités Juives. Je ne l'avais jamais vu dans cet état de crainte panique. Soyons prudents, se justifia-t'il, au cours d'une de leur manif ils m'ont détruit mes présentoirs, enragés de voir presse arabe et presse juives côte à côte. Ils m'ont traité d'Arabe collabo. Mais la suite s'est bien passée. Le calme est revenu autour du kiosque après une heure ou deux.

Le poulet était froid. Je suis parti chez le Kurde du "sandwich grec" d'à côté, pour faire réchauffer notre volatile refroidi. Dans sa boutique, Dirsîm regardait les dernières nouvelles de Gaza sur son écran plat tout en réchauffant mon poulet."Y en a encore que pour ces satanés Arabes palestiniens. Quand l'armée turque bombarde et massacre un village du kurdistan, on n’en voit pas une seule image. C'est normal l'Europe et maquée avec les Turcs. Nous et notre tragédie on nous oublie. Nous sommes sacrifiés sur l'autel du fric et du commerce."

En traversant le boulevard, je croise un groupe d'une vingtaine de femmes tout de noir vêtus, elles reviennent de la manifestation. Elle brandissent encore à l'adresse de badauds des pancartes "Israël-Palestine" "L'occupation qui tue nos deux peuples" "Les femmes en noir". Je m'adresse à l'une d'elle qui se déclare juive et israélienne et s'empresse de m'expliquer que le Groupe Femmes en Noir est né sur une place de Jérusalem Ouest en janvier 1988, au début de la première intifada, de la rencontre de sept femmes israéliennes, parmi lesquelles la féministe et pacifiste, Hagar Roublev, malheureusement décédée depuis.

Elles ont choisi le silence et le noir pour protester contre l'occupation militaire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, décidée par le gouvernement israélien. Ce choix de manifester en noir et en silence s'est inspiré des pratiques d'autres femmes dans d'autres luttes au monde: les femmes sud-africaines contre l'Apartheid, les mères et grand-mères de la place de Mai, qui chaque semaine en Argentine, manifestent pour leurs enfants et petits-enfants disparus.

L'idée d'une manifestation en silence et vêtues de noir, avec des pancartes, des symboles en forme de main, avec le slogan "Stop à l'occupation", s'est répandue spontanément dans plusieurs villes israéliennes. Cette forme de protestation symbolique - non-violente est typiquement l'oeuvre des femmes. Tous les vendredis en Israël, des femmes en noir continuent à manifester contre la violence de leur gouvernement, pour réclamer des solutions politiques pacifiques et pour témoigner de leur espoirs de paix. J'embrasse cette belle femme, qui me rend chaleureusement mon accolade.

Le poulet de nouveau à moitié froid, je retrouve Fathi qui a préparé un thé à la menthe et des pâtisseries, Aboubakar le Nigéria n vendeur du Monde à la sauvette nous a rejoints avec Jorgan, le juif marocain, boutiquier juif d'en face, tous les deux commente avec passion le dernier tiercé, Jorgan est heureux il a gagné 200 euros, et Boubakar perdant mais complice lui balance sa face pleine de sourires.

De retour à l'Allée Marc Chagall j'ai découvert sur mon ordinateur toutes ces images témoignant du supplice des enfants de Gaza. J'ai regardé longtemps couler mes larmes devant le miroir de la salle de bain, avant de me décider à faire un choix parmi des centaines d'icônes plus terribles les unes que les autres.

De retour à l'Allée Marc Chagall j'ai découvert sur mon ordinateur toutes ces images témoignant du supplice des enfants de Gaza. J'ai regardé longtemps couler mes larmes devant le miroir de la salle de bain, avant de me décider à faire un choix parmi des centaines d'icônes plus terribles les unes que les autres.

Un samedi comme un autre de la vie à Paris.

La Seine te coule un doux salut.

Philip.

Images : Philip Seelen et divers photographes palestiniens.

-

Pensées de l’aube (3)

Des chiffres. – Ma lampe d'avant l'aube s’inscrit dans la statistique selon laquelle chacun de nous représenterait, d’après le télescope Hubble, environ neuf galaxies, soit quatre-vingt milliards de galaxies abritant chacune à peu près cent milliards de soleils. Notre Voie Lactée dénombrant quatre cents soleils, soit soixante-neuf soleils pour une lampe individuelle, et chaque étoile ayant une espérance de vie d’environ treize milliards d’année, je n’en considère pas moins l’humble ampoule halogène de ma lampe avec reconnaissance.

Des bons sentiments. – Je me défie de celui qui se prévaut de sa foi bien plus que de celui que sa révolte enflamme. Le bien qui profite, la vertu qui se donne elle-même en exemple, l’émotion qui se nourrit d’un malheur approprié, me révulsent également, même s’il y a de la vraie bonté et du vrai sentiment dans les bons sentiments. Mon idéal juge ma réalité cabossée et c’est en moi que je travaille à la réparer, sans rien montrer de mes bons sentiments.

De la complication et du Mystère. – Dire que tout est trop compliqué revient à nier la réalité, devant laquelle rien n’est simple. Pour faire savant et plus fiable, on dira complexe au lieu de compliqué, mais la complication est plus incarnée à mes yeux que la complexité, laquelle s’ouvre cependant au Mystère. S’il est résultat d’un travail, le simple réapparaît dans ce qu’on appelle, en horlogerie, une complication, chef-d’œuvre de mécanique au même titre qu’un sonnet de Baudelaire ou qu’une sonate de Mozart. Ce qu’on appelle l’âme humaine, l’esprit humain, le cœur humain, ressortissent en revanche à la complexité, aval de la poésie et de la musique où toute complication semble un jeu d’enfant. -

Le sang des innocents

Lettres de l'Imagier (2)

Lettres de l'Imagier (2)Paris, ce 9 janvier 2009.

Vieux frère,

Quel tragique début d'année sur les plages gazaouites de sable rouge et quel carambolage meurtrier au carrefour oriental de nos civilisations. La vie ici se passe en tristesse mâtinée de mélancolie, une tristesse si grise sur ce macadam glacé des boulevards. Un gris glacé de dix degrés celsius en dessous de ce zéro inventé par nos Arabes. Je n'ai jamais grelotté ainsi depuis que je me suis partiellement exilé dans ma mère capitale. Et ça dure...

A part ça le spectacle que donnent nos sociétés ces jours-ci est à la fois tragique et puéril. Puéril avec la guerre du Gaz entre l'Ukraine et la Russie en pleine vague de froid - et les gens meurent de froid en Bulgarie, en Roumanie et en Bosnie. Des millions de foyers pris en otage se retrouvent dans la tourmente. Tragique avec Gaza, bien sûr, en prime time. Gaza t'es dans quel camp ? Tu es sommé de choisir entre le camp de la fermeté stratégique contre les fous de Dieu et leur alliés iraniens et le camp des victimes innocentes de Gaza que certains osent comparer au Ghetto de Varsovie annihilé par les Allemands.

Les comparaisons abusives fusent de toutes parts. Les images des massacres jouent leur rôle classique de catharsis et permettent à quiconque de se prendre pour le justicier du monde. Ce qui me fascine ce sont tous ces gens qui répètent : « Mais que peut-on faire pour arrêter tout cela ? » Comme si l'histoire vivante et cruelle des hommes pouvait s'écrire à la façon d'une recette de cuisine... Alors chacun y va de la sienne et se prend soit pour le maître du monde, soit pour l’Etat major israélien ou le président des Palestiniens. Libé a fermé ses commentaires sur son édition du net tant les insultes racistes, antisémites et islamophobes ont gangrené son site par milliers.