De l’effondrement différé. – On fera son possible en sorte de résister, les enfants, on se sent chaque matin plus proche de céder, ça faut bien l’avouer, les vioques, à chaque éveil c’est plus lourd et plus lancinant, cependant quelque chose nous retient au bord du bord, ou quelqu’un - vous peut-être les enfants ? Quelqu’un qui nous retiendrait à nous et à vous…

De la fragilité. – Ce serait cela aussi l’imagination de l’amour : ce serait de soulever leurs toits pendant la nuit et de les regarder dormir, les uns en chemises et les autres tout habillés, d’autres encore plus ou moins nus, pelotonnés comme des loirs, enlacés à quelqu’un ou à eux seuls, plus ou moins perdus ou éperdus, jolis ou vilains, à rêver ou à ne rêver pas, comme au premier jour ou au dernier…

Des humbles. – Mais vous, et je vous en sais gré, vous ne direz rien de vos peines : vous ne ferez que faire votre job du matin au soir, et vous en serez même reconnaissants vu que le job vous l’avez, vous plaindre vous paraîtrait indécent tant il est d’infortunés qui n’ont même pas ça ni point de toit ni rien de rien, ainsi passez-vous toute votre vie comme si tout allait bien – ça doit bien faire des siècles que ça va comme ça…

Image : Philip Seelen

Carnets de JLK - Page 167

-

Pensées de l’aube (64)

-

Pensées de l’aube (63)

De la route nocturne. – Tu me dis que l’espace est la plus ancienne de toutes les choses, mais c’est la façon dont tu me le dis, à trois heures du matin, en plein nulle part, sur l’autoroute où j’ai longtemps dormi pendant que tu conduisais, encore plus seule que si je n’étais pas là – c’est cette intonation douce de ta voix qui m’a fait penser soudain qu’à cet instant précis nous donnions une chance à l’espace d’avoir moins froid…

De l’esseulement. – À la station-service ils ont l’air de naufragés, les grands chauffeurs aux bonnets tricotés en usine les faisant ressembler à des chevaliers médiévaux, ou les petits commerciaux à fantasmes bon marché, on pourrait croire qu’ils ne sont personne, mais à les regarder mieux on voit qu’ils sont quelqu’un et que cela même accentue leur air abandonné…

De l’horizon. – De loin on ne distingue plus bien, avec la fatigue, si ce scintillement est déjà de la terre ou encore du ciel, dans les replis des villages qui s’éveillent ou sous le brouillard en restes d’étoiles, en tout cas cela fait un clignotement de loupiotes, cela met comme un pointillé séparant le rien de ce quelque chose annonçant le matin, entre le silence et les deux infinis, entre le noir et le rayon vert de la radio dont je n’entends qu’un imperceptible murmure en langue inconnue…Image: Philip Seelen.

-

Amnésie

… C quoi cette occupation en Palestine, dis t’étais pas né papy, y a quarante ans, c’est vieux vieux vieux tout ça , mais le prof y nous a dit : c t les Allemands l’occupation, c les Allemands nazistes qu’ont cramé des juifs - mais l’était pas Juif Nasser Arafat, dis, papy ?…

Image : Philip Seelen -

Pensées de l'aube (62)

Du jamais vu. – Vous me dites que tout a été dit : que tout a déjà été écrit, mais c’est du flan : rien n’a été dit de ce que je vois à l’instant et de ce que vous voyez à l’instant et de ce qu’ils voient à l’instant à la fenêtre du jour se levant, alors vite il faut le noter, pas une pinute à merdre, jamais on ne verra plus ça, ce qui s’appelle jamais…

De la recréation. – Il est clair que c’est en Italie que vous avez écrit les meilleures choses sur l’Islande et dans ses carnets de Cape Code qu’elle a le mieux parlé de la foule japonaise - seul le Christ écrivait sur le sable hic et nunc : eux c’est toujours ailleurs et d’ailleurs qu’ils auront griffonné leurs poèmes : Walt Whitman claquemuré dans sa chambre et Shakespeare au pub, et chacun de vous est un autre, il y a plein ce matin de Verlaine dans la rue d’Utrillo, mais ce n’est que trois ans plus tard que je le noterai dans une salle d’attente d’aérogare, je ne sais encore où, alors que je jette à l’instant ces pensées de l’aube devant une image de crépuscule…

De la vie pratique. – Vous leur souhaitez des subventions et l’Inspiration pour pallier l’angoisse de la page blanche, vous parlez de leur ascèse d’écriture comme d’un sacerdoce, alors que leur seul problème est pour eux de se trouver du papier, un solide crayon et des genoux consentants – le reste est de la littérature : suffit d’avoir ses outils et de noter précisément ce qu’il y a à noter précisément – en biffant précisément les trois putains d’adverbes de trop qu’il y a dans cette dernière phrase…Image : Philip Seelen. Crépuscule à la Désirade, 30 mars 2009.

-

Suisse terre d'asile

Dernières nouvelles de Fahad Khammas, par Fernand Melgar.

Fahad K., le réfugié irakien menacé de mort dans son pays par des milices islamistes, est enfermé depuis le vendredi 23 mars dans une cellule dite « sécuritaire » de la prison de l’aéroport de Zurich. Dans cette cellule minuscule, appelée communément le bunker, il est en isolement complet, surveillé 24/24 heures par un gardien. Il n’a accès ni au téléphone, ni à sa mandataire juridique ni à sa famille. Il ne peut ni se doucher (il n’y a même pas de lavabo), ni lire un livre ni regarder l’heure (on lui a confisqué sa montre). On lui a même supprimé la promenade et il reste confiné depuis bientôt 4 jours dans cet endroit complètement vide, mis à part un lit, une couverture et des WC. Fahad K. a perdu 4 kilos et son état physique et psychique est alarmant (communiqués d’Amnesty International et de l'Organisation Mondiale Contre la Torture ci-dessous).

Lundi après-midi 30 mars, une amie de Fahad K. a pris rendez-vous à la prison pour le rencontrer. Arrivée sur place, il lui a été dit que Fahad K. venait de partir il y a cinq minutes avec des policiers et qu’il ne se trouvait plus dans la prison. La visite a alors été annulée. Nous savons pourtant avec certitude que Fahad K. se trouvait dans la prison et qu’il a même vu, par la fenêtre de sa cellule « sécuritaire », son amie repartir de la prison.

Pourquoi l’Office fédéral des migrations traite-t-il Fahad comme un criminel en lui infligeant ces traitements dégradants, à la limite de la torture, pourquoi s’obstine-t-il à le couper totalement du monde extérieur ? De quoi a-t-il peur pour se livrer à de pareilles maltraitances ?

Des milliers de citoyenNEs suisses (plus de 6000 à ce jour) ont signé la pétition demandant à ce que Fahad K. puisse rester en Suisse. Parmi eux de nombreuses personnes nous ont fait part de leur émotion, et ne comprennent pas que notre pays puisse attenter pareillement à la dignité humaine. Elles ont raison : le traitement réservé à Fahad est tout simplement scandaleux et les atteintes à ses droits humains sont inacceptables. Elles doivent cesser immédiatement.

Pour faire part de votre indignation, écrivez directement par courrier postal (ils ont bloqués leur boîte de courriel) au plus vite aux adresses suivantes pour demander la libération immédiate de Fahad K.:

Madame la Conseillère fédérale

Evelyne Widmer-Schlumpf

Palais fédéral ouest

CH-3003 Berne

Monsieur Eduard Gnesa,

Directeur de l'Office fédéral des migrations

Quellenweg 6

CH-3003 Berne-Wabern

Merci pour votre aide,

Fernand Melgar

***

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suisse: mise à l’isolement d’un étranger en détention administrative en vue de son renvoi malgré des risques pour son intégrité physique

Genève, 31 mars 2009. Le Secrétariat international de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est très préoccupé par l’enfermement en isolement et la dégradation de l’état de santé tant physique que mentale de M. Fahad Khammas, actuellement en détention administrative à la prison de l’aéroport de Zurich en vue de son renvoi.

Selon les informations reçues, M. Fahad Khammas a été placé vendredi dernier en cellule d’isolement sans qu’aucune base juridique n’ait été jusqu’à aujourd’hui fournie. Ayant cessé de se nourrir, il est extrêmement affaibli physiquement et présente des signes de profonds traumatismes psychologiques. Il n’a pas accès au téléphone et s’est vu limiter dans son droit à recevoir des visites, y compris celle de sa mandataire juridique.

L’OMCT est très préoccupée par les conditions dans lesquelles M. Khammas est actuellement détenu et exprime sa plus vive inquiétude quant à la détérioration de son état de santé mentale et physique, considérant que cet enfermement en isolement est une pression inacceptable exercée sur celui-ci. A cet égard, dans son rapport annuel daté de 2008, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a rappelé aux Etats que « les immigrants clandestins placés en rétention administrative ne sont ni des criminels ni des suspects». Il a également rappelé que la détention administrative appelle au respect de standards particuliers adaptés à ce type de détention.

M. Fahad Khammas est actuellement en détention afin d’être renvoyé vers la Suède où il est fortement menacé d’un refoulement vers l’Irak, étant donné un premier rejet de sa demande d’asile par les autorités suédoises. En l’espèce, l’OMCT se joint avec force aux diverses voies qui se font entendre quant aux risques pour l’intégrité physique et mentale de M. Khammas en cas de renvoi en Irak étant considéré comme un « traitre » par des milices islamistes du fait de ses activités de traducteur pour l’armée américaine.

L’OMCT voudrait donc rappeler à la Suisse ses obligations internationales en la matière soit celle de tout Etat qui expulse ou renvoie un étranger de s’assurer que celui-ci ne sera pas soumis à des traitements ou peines contraires à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, soit à la torture ou autres traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants. Ces éléments avaient déjà été soulevés dans un courrier du Secrétaire Général de l’OMCT adressé à l’Office Fédéral des Migrations début mars 2009 et qui n’a malheureusement pas trouvé d’écho jusque là.

L’OMCT appelle donc les autorités suisses à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité physique et mentale de M. Fahad Khammas durant sa détention administrative, à reconsidérer sa mise en liberté et à ne pas l’expulser au risque d’être en contradiction avec ses obligations internationales en matière d’interdiction de la torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants.

Pour plus d’informations, merci de contacter: Orlane Varesano, +41 22 809 49 39

--------------------------------------------------------------------------------

AMNESTY INTERNATIONAL

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fahad K., requérant d’asile irakien débouté

Protestation contre la détention en isolement à la prison de l’aéroport de Zürich

Lausanne, 31 mars. Amnesty International proteste contre les conditions de détention de Fahad K., détenu depuis vendredi dernier à la prison de l’aéroport de Zurich. Dans une lettre adressée à Markus Notter, Chef du Département de la justice du canton de Zurich, à Victor Gähwiler, responsable des prisons zurichoises et à la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, l’organisation des droits humains dénonce plusieurs violations du droit en vigueur.

«Il est inacceptable que le jeune Irakien Fahad K. soit traité comme un dangereux criminel. Il est détenu à l’isolement depuis vendredi passé », déclare Denise Graf, coordinatrice réfugiés de la Section Suisse d’Amnesty International. Elle a rendu visite au détenu mardi matin et se dit extrêmement préoccupée par les conditions de détention de Fahad K.

Dans une lettre adressée à Markus Notter, Amnesty International attire l’attention sur le fait que les autorités d’exécution du renvoi violent à plus d’un titre le droit suisse, le droit international ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de détention administrative. La Conseillère d’Etat, Evelyne Widmer-Schlumpf et l’actuel responsable des prisons zurichoises ont également reçu une copie de la lettre. Dans sa lettre, l’organisation des droits humains demande une clarification rapide de la base légale permettant la détention à l’isolement de Fahad K., ainsi que sur les raisons qui justifieraient l’usage d’une paroi vitrée lors des visites.

Le 23 mars 2009, le requérant d’asile Fahad K. a été arrêté par surprise à l’Office cantonal des migrations de Zürich. Le Tribunal administratif fédéral avait préalablement rendu une décision de renvoi vers la Suède du jeune Irakien de 24 ans. En Suède, il est menacé de renvoi sur Bagdad. Contrairement à la Suède, la Suisse ne renvoie ni dans le sud, ni au centre de l’Irak en raison de l’insécurité qui règne actuellement dans la région.

Amnesty International se montre préoccupée par la sécurité de Fahad K. en cas de retour en Irak où il a travaillé comme traducteur pour les forces américaines. Accusé de "traitrise", il est menacé par les milices islamistes et a dû quitter le pays. Environ 300 traducteurs comme Fahad K. ont été tués depuis le début du conflit.

Fahad K. est l’un des principaux protagonistes du film La Forteresse, de Fernand Melgar. Ce film est actuellement projeté dans les salles de Suisse alémanique et présente le quotidien des requérants d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.

Informations supplémentaires:

Denise Graf, Coordinatrice réfugiés, Tél. 031 307 22 20, Tél. 076 523 59 36Images: Chez nous, par Philip Seelen. La Forteresse, de Fernand Melgar.

-

Homo superioribus

…Il est évident, Mesdames du Wolf Club, que nous avons affaire ici à un individu typique du premier rang de la classification des races de l'arc alpin, selon les normes du Professeur Montandon, que son haut frontal, le vaste pavillon de l’oreille et le fin tracé d’une bouche disciplinée par la méditation, désignent comme un sujet particulièrement évolué dont vous n’aurez pas de peine à imaginer le développement du génie dans les hautes sphères de la créativité spéculative de pure lignée aryenne…

Image : Phil Seelen -

Pensées de l'aube (61)

De la pâle copie. – Vous pouvez me reprocher de voir ce matin le monde trop en bleu : en réalité il l’est tellement plus que je me reproche ma seule nullité à le dire, mais essayez donc, juste pour voir, je veux dire : pour mieux voir, de dire ce matin le bleu de votre âme, et vous m’en direz des nouvelles, du bleu pur de ce matin irradiant le gris des jours et le noir du monde…

De la régénération. – Ils sont chaque jour plus jeunes de prendre plus d’âge et de s’épurer de tout ce qui n’est pas la jouvence de l’aurore, leur vieillerie se dérouille dans la fontaine de la première heure, ils ont beau se rappeler le mal qu’ont fait et que feront encore au monde les ravageurs, leurs semblables : ce matin neuf leur paraît innocent, ce matin ils seraient protégés par leur vieil amour retombé en enfance…

De la filiation. – Rien ne sera de ce qui ne se projette, bouclé dans sa prison, groupé comme un fœtus, cousu comme un chapon : le désir obsédé par lui-même crèvera dans l’ignorance de la vie multipliée de l’immense famille aussi bête et sensuelle, prodigue et folle, divisée et pardonnable, nulle et pantelante d’amour que nous l’aurons été…

Peinture JLK : Le bleu du jour. Huile sur toile, 2009. Photo Philip Seelen. -

La dentelle des sentiments

Les brodeuses d'Eléonore Faucher

C'est dans un monde d'une impitoyable dureté que nous plonge d'abord le premier film d'Eléonore Faucher où, sur fond de province dénaturée et de familles en déglingue, les rapports humains semblent limités à l'agressivité tous azimuts. Claire, enceinte à 17 ans, fuit le climat haineux de sa famille et la bêtise vulgaire de ses collègues de l'Intermarché où elle est caissière, pour se réfugier auprès d'une femme qui pourrait être sa mère et dont le fils vient de se tuer à moto. De l'âpre réalisme du début, au dialogue et au rythme teigneux, le ton du film évolue cependant vers une tout autre tonalité, évoquant la douceur des intimités flamandes, tissée par ce qu'on pourrait dire l'adoption réciproque de Claire et de celle qui l'accueille et qu'elle-même sauvera bientôt, à son tour, d'une tentative de suicide.

Egalement blessées, l'une rejette son enfant à venir tandis que l'autre pleure celui qui lui a été arraché. Or le goût partagé pour la broderie (travail artisanal touchant à l'art) les apaisera, mais non sans heurts.

Avec des riens, des regards et de petits gestes (la bonté que Claire manifeste à l'endroit de son aînée désespérée, qui la rejette avant d'accepter qu'elle l'ait retenue du côté de la vie), au fil d'un dialogue délicat et d'une justesse sans faille, Eléonore Faucher et les deux comédiennes principales, Lola Naymark et Ariane Ascaride construisent une de ces relations recomposées qu'on observe de plus en plus souvent dans la société actuelle, où la filiation du cœur se substitue à celle, nulle en l'occurrence, de la famille.

Irradiant bonnement, la complicité croissante solidarisant les deux femmes englobe enfin le jeune Guillaume, ami du fils accidenté qui se reproche de lui avoir survécu, en même temps qu'elle rejaillit sur l'entier du tableau. Bref, sans jamais donner dans l'idéalisation ou la mièvrerie, ce premier film (qui obtint à Cannes le Prix de la SACEM) est à recommander absolument. -

Pensées de l’aube (60)

De l’obstination. – Parfois tu t’éveilles découragé, te disant que rien ne vaut la peine, même que c’est écrit que tout n’est que vaine poursuite du vent, mais ce matin encore tu te rappelles l’injonction que les pêcheurs se gravent au sang sur les jointures de leurs mains : TENIR FERME, c’est peut-être du volontarisme à la con mais ça te retient à ton filet…

De la rémission. – Si j’étais Dieu moi je te jetterais, franchement, t’es trop sale, chiffon dégoûtant, tu pues et tu ne sers plus à rien, t’es tout pisseux et poisseux, allez c’est bien la preuve qu’il existe pas, ce Dieu dont tu me tannes, s’il te jette pas, ou qu’il n’a pas les yeux en face des trous - ou alors c’est moi qui pige vraiment pas ce que ton nom de Dieu de Dieu peut bien te trouver…

De la posture. – Une importante inscription se trouve apposée sur la porte de son bureau d’éminent intellectuel : NE PAS DERANGER, et chacun baisse la voix en passant dans le couloir, ayant entendu dire à la télé que là-dedans le penseur élabore l’œuvre la plus dérangeante de ce temps...Image : Philip Seelen

-

Question de solidarité

Un témoignage de l'historien Alfred Berchtold sur la Suisse et la question des réfugiés en 1942. Et le témoignage de reconnaissance de Fernand Melgar.

Un témoignage de l'historien Alfred Berchtold sur la Suisse et la question des réfugiés en 1942. Et le témoignage de reconnaissance de Fernand Melgar.

D'aucuns se sont étonnés que je puisse, sur ce blog essentiellement littéraire, faire écho à une lettre-pétition lancée par le groupe de cinéastes lausannois Climage, autour de Fernand Melgar, en faveur du requérant d'asile irakien Fahad K., menacé de renvoi dans son pays où sa vie resterait en danger. Bien entendu, une telle initiative ne pouvait être le fait que d'un gauchiste niaiseux et traître à la patrie, comme l'ont insinué divers commentateurs courageusement anonymes de mon blog parallèle de 24 Heures ( http://passiondelire.blog.24heures.ch) qui se sont bientôt érigés en tribunal populaire jugeant que Fahad K. ne méritait pas notre accueil, pas plus que Melgar le natif d'Espagne barbaresque qui salit notre nid...

J'en profite alors, moi qui ne dois pas avoir signé trois pétitions de ma vie et ne suis pas plus de gauche que de droite, ou plus exactement: qui suis autant de gauche que de droite selon la cause à défendre, de préciser qu'une culture non ancrée dans certaines valeurs fondamentales, et qu'une littérature qui se voudrait au-dessus de toute mêlée, me semblent une culture et une littérature mortes.

J'en profite également pour citer, ici, une page du livre d'entretiens que j'ai eu l'honneur et le mémorable bonheur de réaliser en 1997 avec Alfred Berchtold, historien et homme libre - le Suisse selon mon coeur, démocrate et généreux. Sous le titre de La passion de transmettre, l'ouvrage a paru à La Bibliothèque des arts.

J'en profite également pour citer, ici, une page du livre d'entretiens que j'ai eu l'honneur et le mémorable bonheur de réaliser en 1997 avec Alfred Berchtold, historien et homme libre - le Suisse selon mon coeur, démocrate et généreux. Sous le titre de La passion de transmettre, l'ouvrage a paru à La Bibliothèque des arts.

Voici ce que me disait donc Alfred Berchtold ce jour-là: "Un événement exceptionnel, le 30 août 1942, s'est gravé dans ma mémoire: la réunion, au Hallenstadion d'Oerlikon, de huit mille jeunes appartenant au mouvement de la Junge Kirche, conviés au face à face, à propos de la politique des réfugiés, du conseiller fédéral von Steiger et du pasteur Walter Lüthi, de Bâle, barthien et antinazi engagé. Le matin fut réservé au sermon du pasteur. Je cite ses paroles de mémoire, telles qu'elles retentissent encoore en moi, sans avoir vérifié le libellé exact du discours dans les archives de l'époque: "Monsieur le conseiller fédéral, vous avez mis la Suisse en état de péché; seule la grâce du Christ peut nous sauver. Ne vous excusez pas: rien de ce que vous pouvez dire n'est convaincant; vous n'êtes d'ailleurs pas le seul coupabe: vos collègues du Conseil fédéral le sont autant que vous!" Et l'après-midi, le chef du Département de justice et police répondit. "Quand la barque est pleine, il arrive qu'on soit obligé de..." Alors André Berchtold de conclure: "Combien de fois, depuis lors, a-t-on cité la formule :"Das Boot ist voll !", la barque est pleine.

Est-il besoin de rappeler que cet argument est à l'origine du refoulement de milliers de Juifs à nos frontières et d'une mentalité de repli, d'égoïsme et d'exclusion qui survit dans notre pays, même si, et c'est le premier mérite du film de Melgar, la situation actuelle est moins dramatique et plus complexe qu'en 1942.

Or voici la lettre que nous envoie, ce matin, l'auteur de La Forteresse:

Chers signataires,

Jeudi matin, le proche collaborateur de Madame Widmer Schlumpf ne pouvait que le constater: “La boîte personnelle de courriels de la Conseillère fédérale est remplie de milliers de pétitions signées!” En effet, la pétition en faveur du jeune requérant irakien Fahad Khammas, lancée en ligne le mercredi 25 mars, a remporté un véritable succès auprès de l’opinion publique, toutes tendances politiques et de tous milieux sociaux confondus.

Deux jours plus tard, plus de 3’500 pétitions en provenance des quatre régions linguistiques de la Suisse et même hors de nos frontières ont été envoyées à la Conseillère fédérale Evelyne Widmer Schlumpf et au Directeur de l’Office fédéral des migrations, Eduard Gnesa. Plusieurs groupes de soutien ont été créés sur Facebook. Et le décompte est loin d’être fini car on reçoit environ 50 nouvelles signatures par heure!

De nombreux signataires ont accompagné la pétition d’un message personnel. Giusep Nay, ancien Président du Tribunal fédéral a notamment écrit : “Faire la preuve de nos hautes exigences en matière de droits humains serait, en particulier par les temps qui courent, fort utile à la réputation de la Suisse et susciterait de la compréhension pour les positions que nous défendons actuellement. Je suis confiant en une décision responsable et vous assure de mon plein soutien pour la défense des droits humains et des droits fondamentaux.”

D’ores et déjà, la plus grande victoire de cette pétition est de mettre en lumière le profond attachement de notre pays aux valeurs de solidarité et des droits humains. Timothée, 13 ans, écrit : “J'ai visualisé le film La Forteresse avec l'école de Payerne, je suis en 8ème et j'ai été très touché... à un tel point que je vous envoie cette pétition, je sais pas combien vous en avez déjà reçu et vous allez encore recevoir, mais faites quelque chose...”

En vous remerciant sincèrement pour Fahad Khammas,

Fernand Melgar -

Pensées de l'aube (59)

De la fascination. – Tu pourrais passer des nuits à mater cet écran, tu crois défier le vertige en scrutant ce vide qui ne reflète que le reflet de ce qui n’est pas, tu dévisages à mort ce qui n’a plus de visage, tu crois qu’il y a quelque chose à en tirer mais tu sais qu’il n’en est rien et que seule, ce matin, la fenêtre te délivrera de cette illusion…

Du laisser faire. – Il n’y a pas de roue de secours qui fasse, pas de recours qui remplace le seul abandon, au tréfonds de toi, à cette attente de l’amour qui te dispose à le recevoir, sans rien vouloir ni pouvoir.

Des mots de tous. - Dès avant l’aube c’est en vous comme une messe basse, un tendre marmonnement aux retrouvailles du point du jour et partout où vous allez humblement le long de vos sillons, et le jour se lève sur vous, sur nous, sur eux tous qui ont les mêmes mains pour pétrir le pain et pour étrangler, pour dire les mots du faux et du vrai…

Image : aquarelle jlk

-

Le signe

Longtemps on a eu les Savoyards qui venaient d’en face, les Savoyards aux premiers travaux de la vigne et ensuite les Savoyardes dont on aimait les chants, puis sont venus les Espagnols après les Italiens, et les Albanais de la Kosovë après les Portugais - et voilà que la Chine arrive, alors là faut vraiment dire qu’on ne sait plus très bien comment gérer ça…

Image : Philip Seelen -

Sursis pour Fahad K.

La ministre Eveline Widmer-Schlumpf intervient en personne pour annuler le renvoi.

La matinée de jeudi a été marquée par de nombreux rebondissements, a révélé le journal de 12 h 45 de la Télévision suisse romande. Alors que Fernand Melgar était en route pour rencontrer Fahad dans son lieu de détention avant son renvoi prévu dans la matinée, le réalisateur a été informé qu'un avion avait été affrété et que l'expulsion devait avoir lieu à 10 heures de l'aéroport de Zurich.

A l'arrivée de Fernand Melgar à Kloten, la police zurichoise l'a informé qu'Eveline Widmer-Schlumpf était intervenue en personne pour annuler le renvoi. Pour l'heure, les raisons qui ont poussé la conseillère fédérale à prendre cette décision ne sont pas connues, relate la TSR.

L'incertitude demeure également quant au sort du requérant irakien. Ce dernier rebondissement ne pourrait être qu'un sursis dans sa procédure d'expulsion. -

Pensées de l’aube (58)

Du changement. – On se promet de changer, le matin, on se promet d’être ce jour un peu meilleur que la veille, on ruse avec le serpent de la décréation qui ricane tandis qu’on se remet à l’ouvrage - et voici qu’une lumière me traverse et qu’elle m’inspire un quart de seconde avant que je ne retombe sur mes vieilles pattes, mais c’est elle qui me fait aimer un peu mieux ce matin mes vieilles pattes et ton ombre, mon amour, me retient de penser que rien ne changera jamais puisque ta lumière me fait pousser…

De notre corps. – L’un me dit que c’est une guenille, l’autre un temple, juste une enveloppe qui se flétrit, une illusion plus ou moins séduisante, un sac de nerfs ou de nœuds, mon frère l’âne, notre maladie mortelle ou Dieu sait quoi d’inventé par ces drôles d’apôtres que sont nos frères humains, mais ce matin je me sens vraiment l’âme à fleur de peau, je t’ai vraiment dans la peau ce matin, ah ça ton corps est bon ce matin comme un pain, miam miam…

De la rencontre. – Je ne sais si tout est écrit, prévu, noté comme sur du papier à musique, en fait je n’en crois rien, mais je sais parfaitement que rien de ce qui nous arrive n’est le fruit du hasard, rien n’a été prévu mais notre rencontre était prévisible, ni toi ni moi n’avons mérité cet amour mais l’amour est imprévisible et ça tu peux le noter et je l’écris aux enfants, tiens, tu as encore un peu de papier à musique sous la main ?Image : Philip Seelen

-

Pour sauver Fahad K.

Fahad K., protagoniste de La Forteresse, sera-t-il renvoyé aux bourreaux ?

Fahad K., protagoniste de La Forteresse, sera-t-il renvoyé aux bourreaux ?La Suisse s'en lavera-t-elle les mains ?

La barque est-elle pleine ?

Signez la lettre à ceux qui la mènent...

Madame la Conseillère fédérale,

Monsieur le Directeur de l’Office fédéral des migrations,

J’ai appris l’arrestation de M. Fahad K., protagoniste du film La Forteresse, ce lundi 23 mars 2009 à Zurich. Par la présente, je tiens à vous exprimer ma plus vive inquiétude sur le sort de ce jeune requérant d’asile irakien qui risque d’être renvoyé, via la Suède, en Irak où sa vie est en grand danger.

Menacé de mort par les milices islamistes irakiennes, Fahad K. a fui vers l'Europe. Il erre maintenant depuis deux ans, balloté d'un pays à l'autre, en quête de protection. En Suisse, une demande d'asile lui a été refusée en vertu des accords de Dublin et il a été renvoyé de force vers la Suède, premier pays européen où il a demandé l’asile. La Suède lui annonçant un renvoi forcé vers l'Irak, Fahad K. est revenu en Suisse se réfugier.

Contrairement à la Suède, la Suisse, la France et Amnesty International sont opposés à tout renvoi forcé vers l'Irak vu la situation de violence généralisée qui persiste dans ce pays. Conformément à la position du Haut Commissariat aux Réfugiés, ils estiment que toutes les personnes originaires, comme Fahad K., du sud et du centre de l'Irak doivent obtenir le statut de réfugié ou une forme de protection subsidiaire. En Suisse, Fahad K. remplit donc parfaitement toutes les conditions légales lui permettant d’obtenir le statut de réfugié.

Pour Amnesty International, Fahad K. court un très grand danger et a quitté l’Irak avec des motifs d’asile solides. Il ressort de son dossier que les autorités suédoises n’ont pas tenu compte de la portée des risques que ce dernier encoure dans son pays comme ancien interprète de l’Armée américaine. La Suisse a la possibilité de corriger cette erreur en faisant recours à la clause de souveraineté qui permet aux Etats signataires de Dublin de se saisir en tout temps d’une demande d’asile et d’appliquer ses propres critères.

Je me permets de m’adresser à vous, Madame la Conseillère Fédérale, Monsieur le Directeur, compte tenu de l’urgence de la situation. Je souhaite que vous preniez toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de Fahad K. Je vous rappelle qu’il risque la torture et la mort dans son pays et que la Suisse ne saurait s’en laver les mains sans trahir profondément l’esprit des Conventions de Genève dont nous sommes les dépositaires.

Je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère Fédérale, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses.JLK, écrivain, journaliste.

Envoyez cette lettre à votre nom:Mode d’emploi:

1) Mettez votre prénom, nom et activité au bas de la lettre.2) Adressez la lettre après avoir effacé ce mode d’emploi à Madame la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, Monsieur le Directeur de l’Office fédéral des migrations, ainsi qu’au site du film La Forteresse.

eveline.widmer@gs-ejpd.admin.ch

eduard.gnesa@bfm.admin.ch

info@laforteresse.ch -

La Forteresse de l'asile

En été 2008, La Forteresse, du réalisateur lausannois Fernand Melgar décrochait le Léopard d'or du Festival de Locarno dans la section Cinéastes du présent. Eveline Widmer-Schlump, ministre en charge du Département de l'intérieur, m'avait dit être très impressionnée après la première du film. Celui-ci documente le séjour des requérants d'asile dans le centre d'enregistrement de Vallorbe. Aujourd'hui, l'un des protagoinistes est menacé de renvoi en Irak où sa vie est menacée.

En été 2008, La Forteresse, du réalisateur lausannois Fernand Melgar décrochait le Léopard d'or du Festival de Locarno dans la section Cinéastes du présent. Eveline Widmer-Schlump, ministre en charge du Département de l'intérieur, m'avait dit être très impressionnée après la première du film. Celui-ci documente le séjour des requérants d'asile dans le centre d'enregistrement de Vallorbe. Aujourd'hui, l'un des protagoinistes est menacé de renvoi en Irak où sa vie est menacée.« Ce qui est terrible, c’est que nous ne savons pas d’où ils viennent et qu’ils ne savent pas où ils vont ». Ces mots d’une des collaboratrices du Centre d’enregistrement de Vallorbe, Fernand Melgar les cite en exergue de La Forteresse, qui en illustre magnifiquement la réalité. Le sentiment de « ne pas savoir » est au cœur de la question de l’asile, qui a permis, avant les votations de 2006, à la propagande blochérienne (notamment) de développer deux portraits-type du requérant : l’Africain dealer ou le Rom chapardeur. La réalité, on s’en doute, est bien plus complexe. Fernand Melgar, fils d’immigrés espagnols, clandestin lui-même en son tout jeune âge, a vécu le résultat des votations sur l’asile comme une trahison alors qu’il venait d’obtenir sa propre naturalisation. Autant dire qu’il était personnellement impliqué quand il a pris son bâton de pèlerin documentariste pour répondre à cette question : la Suisse est-elle xénophobe ?

« Tout le monde a tenté de me dissuader de faire un film sur l’asile », commente-t-il aujourd’hui. « Mais lorsque j’ai expliqué à Philippe Hengy, l’un des responsables du centre de Vallorbe, que j’entendais y passer deux mois, soit la durée la plus longue d’un séjour de requérant, mon projet a commencé de l’intéresser… »

Six mois de négociations (notamment avec l’Office fédéral des migrations) et de préparation avec une équipe qui partagerait son immersion, deux mois (de décembre 2006 à février 2007) de tournage, un patient travail d’apprivoisement de tous les « acteurs », requérants et collaborateurs du centre, des conventions de travail très précises et sécurisées : telle est la base logistique de ce documentaire qui voulait échapper au «contre » autant qu’au « pour » afin de vivre «avec» les protagonistes.

Résultat : sur 150 heures d’enregistrement, 100 minutes d’observations et d’émotions parfois bouleversantes, mais ne jouant jamais sur l’effet. «Lors de mes premières approches, notamment avec des aumôniers, je sentais qu’on me peignait le centre sous des couleurs apocalyptiques», puis j’en ai découvert de multiples autres aspects. Avant de séjourner à Vallorbe, je me faisais une image simpliste de la réalité, comme la plupart des gens. Or ce qui m’est apparu de plus en plus fortement, c’est que la vie triomphe de l’enfermement. La réalité que je documente est très dure, mais j’ai voulu en capter toutes les nuances. « La seule fiction se trouve dans le réel », disait Godard. Et c’est à raconter ce réel que nous sommes efforcés avec mon équipe ».

Ombres et lumières

Le terme de « forteresse » a valeur de symbole : c’est à la fois ce centre vaudois qui tient bel et bien de la prison en dépit de son relatif confort, et la Suisse, l’Europe, l’Occident dont rêvent les damnés de la terre. Point de brutalité ni de hurlements à Vallorbe, mais des règlements stricts, l’ennui et la tentation pour les hommes de le fuir par l’alcool, l’encadrement sécuritaire – un gilet pare-balles entr’aperçu. Au fil de la procédure, des bribes de destins apparaissent. Récits parfois insoutenables. Avérés ? La tâche difficile des collaborateurs est de trier. Le film montre admirablement leurs cas de conscience autant qu’il reste à l’écoute de chacun. Et la vie filtre de partout : des fidèles africains transforment une messe en sarabande en entraînant le directeur bon pote, un enfant vient au monde, un Kurde invective un chiite irakien, un père Noël passe comme un ange pataud - et voici l’heure du verdict: permis accordé ou pas, transferts, lueur d’espoir, illusions perdues, départs vers on ne sait quelle clandestinité… -

Pensées de l'aube (57)

De la confiance. – Tu te rappelles l’absurde injonction : garde ton cœur en enfer et ne désespère pas, tu tournes en rond dans ta cage et tu railles l’idée même d’un enfer et d’un espoir, et c’est ainsi que tu ne désespères pas de t’arracher à ton enfer…De la pudeur. – On leur reproche de ne pas être libérés, ils se gênent d’être gênés, leurs yeux se baissent devant l’exhibition des parties sacrées de tous ces inconnus, ils ne sont pas de leur temps, ils ont un peu honte de se cacher avec leur secret…

De l’apaisement. – Heureux ceux qui se rappellent les mains de leur mère au travail, et pour les autres : heureux s’ils se rappellent les mains de leur mère au repos, sur le front de l’enfant malade ou jointes à ne rien faire...

-

Pensées de l'aube (56)

De l’envie dépassée. - Ce que j’aime chez toi c’est que tu aimes mon bonheur comme j’aime le tien, sans que rien de l’un ou de l’autre n’entame la joie de l’un ou l’autre, ainsi oublions nous que nous sommes deux sans oublier que chacun est seul devant sa joie…

De la fausse parole. – Ce n’est pas que la langue leur fourche : c’est que leurs mots pour dire le vrai ne sont pas vrais, surtout quand ils proclament l’Urgence Absolue de dire le vrai pour pallier l’Horreur Absolue et le Mal Absolu et ceci et cela de tellement absolu que cela rejoint l’Absolu du Bio et du Budget…

Du charme. – On constate que le penseur de charme descend le plus volontiers dans un hôtel de charme où l’attend la bonne vieille table de charme sur laquelle il aime à rassembler ses pensées de charme inspirées par les humiliés et les offensés hélas privés des charmes et des retombées de sa pensée de charme…

Image : Philip Seelen

-

Sonate pour un homme seul

La vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck

Il y avait beaucoup d’émotion l’été avant-dernier sur la Piazza Grande du Festival de Locarno, lorsque La vie des autres a été projetée pour la première fois devant cinq ou six mille spectateurs, et depuis lors, ce premier film d’un jeune Allemand né à Cologne mais de parents originaires d’Allemagne de l’Est, n’a cessé de passionner et d’émouvoir tous les publics, jusqu’aux States où il a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger.

C’est une histoire à pleurer que celle de cet écrivain passant pour l'enfant chéri du régime, lié à une actrice non moins adulée, qui subissent d’un jour à l’autre (notamment parce que le ministre de l’intérieur a des visées sur la jeune femme) la surveillance la plus étroite de la Stasi, par le truchement d’un officier pur et dur de celle-ci, Wiesler de son nom. Usant des procédés techniques les plus au point, celui-ci se greffe pour ainsi dire sur la vie du couple. Parce qu’il défend un metteur en scène proscrit, et qui se suicidera en cours de route, l’auteur dramatique Georg Dreymann est soupçonné de duplicité, mais l’observation quotidienne à laquelle se livre Wiesler depuis le galetas de la maison, avec écrans et micros lui transmettant les moindres faits et gestes des amants, va l’amener à un revirement progressif alors qu’il voit les hauts responsables du Parti, auquel il obéit comme un véritable croisé de la Bonne Cause, se comporter comme des opportunistes de bas étage et des profiteurs carriéristes, de vrais porcs en ce qui concerne les ministres de l’intérieur et de la culture.

C’est une histoire à pleurer que celle de cet écrivain passant pour l'enfant chéri du régime, lié à une actrice non moins adulée, qui subissent d’un jour à l’autre (notamment parce que le ministre de l’intérieur a des visées sur la jeune femme) la surveillance la plus étroite de la Stasi, par le truchement d’un officier pur et dur de celle-ci, Wiesler de son nom. Usant des procédés techniques les plus au point, celui-ci se greffe pour ainsi dire sur la vie du couple. Parce qu’il défend un metteur en scène proscrit, et qui se suicidera en cours de route, l’auteur dramatique Georg Dreymann est soupçonné de duplicité, mais l’observation quotidienne à laquelle se livre Wiesler depuis le galetas de la maison, avec écrans et micros lui transmettant les moindres faits et gestes des amants, va l’amener à un revirement progressif alors qu’il voit les hauts responsables du Parti, auquel il obéit comme un véritable croisé de la Bonne Cause, se comporter comme des opportunistes de bas étage et des profiteurs carriéristes, de vrais porcs en ce qui concerne les ministres de l’intérieur et de la culture. La vie des autres est un film admirablement construit, dans une sorte de hiératisme crépusculaire où la menace de ne cesse de flotter, dont tous les interprètes sont impressionnants de vérité, à commencer par Ulrich Mühe dans le rôle de Wiesler et Sebastian Koch dans celui de l’écrivain. Si le rôle de la Stasi est bien illustré (qui mobilisa jusqu’à 91.000 agents et 180.000 informateurs pour une population de 17 millions d’habitants, soit le plus fort taux d’encadrement du bloc de l’Est), le réalisateur ne se contente pas de « dénoncer » vertueusement pour la satisfaction de notre bonne conscience, mais expose bel et bien le dilemme tragique que beaucoup de socialistes sincères, entre autres artistes plus ou moins naïfs, ont vécu, les uns cédant par fragilité (ainsi de l’actrice qui finit par trahir son amant après avoir été humiliée et abusée par l’abject ministre de l’intérieur) et les autres fuyant à l’Ouest ou se suicidant comme le metteur en scène ami de Dreymann, après la mort duquel celui-ci prendra sur lui de publier, à l’Ouest, un article éloquent sur le taux de suicide en RDA au mitan des années 80.

La vie des autres est un film admirablement construit, dans une sorte de hiératisme crépusculaire où la menace de ne cesse de flotter, dont tous les interprètes sont impressionnants de vérité, à commencer par Ulrich Mühe dans le rôle de Wiesler et Sebastian Koch dans celui de l’écrivain. Si le rôle de la Stasi est bien illustré (qui mobilisa jusqu’à 91.000 agents et 180.000 informateurs pour une population de 17 millions d’habitants, soit le plus fort taux d’encadrement du bloc de l’Est), le réalisateur ne se contente pas de « dénoncer » vertueusement pour la satisfaction de notre bonne conscience, mais expose bel et bien le dilemme tragique que beaucoup de socialistes sincères, entre autres artistes plus ou moins naïfs, ont vécu, les uns cédant par fragilité (ainsi de l’actrice qui finit par trahir son amant après avoir été humiliée et abusée par l’abject ministre de l’intérieur) et les autres fuyant à l’Ouest ou se suicidant comme le metteur en scène ami de Dreymann, après la mort duquel celui-ci prendra sur lui de publier, à l’Ouest, un article éloquent sur le taux de suicide en RDA au mitan des années 80.Du film se dégage, finalement, le portrait d’un juste, auquel Georg Dreyman consacrera un roman après la chute du Mur lorsque, en possession des archives de la Stasi, lui qui se croyait épargné de toute surveillance, il découvre que c’est celui-là même chargé de sa filature et de la mise en fiches de ses faits et gestes qui lui a valu la vie sauve. Conclusion lénifiante que celle de La vie des autres, qui finit sur la vision de l’ancien agent de haut vol devenu petit employé postal anonyme ? Nullement, car tout le film joue sur cette frontière imperceptible qui ne sépare pas d’office bons et méchants, héros ou salauds, mais évalue bel et bien, comme avec la plus fine balance, les sentiments et les actes de chacun. Qu’auriez-vous fait à la place de chacun de ces personnages, dans telle ou telle situation précise ? C’est le genre de questions que pose implicitement, et très honnêtement, ce premier film magistral d'un jeune Allemand, à voir absolument.

-

Pensées de l'aube (55)

Du chemin. - On repart chaque matin de ce lieu d’avant le lieu et de ce temps d’avant le temps, au pied de ce mur qu’on ne voit pas, avec au cœur tout l’accablement et tout le courage d’accueillir le jour qui vient et de l’aider, comme un aveugle, à traverser les heures…

De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix de rien du tout mais qui nous parle, je crois…

De l’exploit. - Ils ont fait du corps une machine lubrifiée à performances qui me donne froid à l’humanité, ce rutilement est la froide aura de ce culte sans mystère, jogging et baise numérique, course au point de plus ou au centimètre surpuissant dont la seule vue sereine des chemins et des bois et des toits et des monts et du ciel me délivre ce matin…

Image: Philip Seelen

-

Pensées de l'aube (54)

De la vue. – Il est certains jours - et ce peuvent être de beaux jours, où notre regard reste trouble ou troublé, et se pose alors la question des lunettes invisibles, mais où diable ai-je fourré ce matin mes lunettes invisibles ?

Du nom d’emprunt. – Il est des Amateurs d’Art, ne considérant que Le Nom , qui renieraient leur émotion liée à telle Œuvre s’ils apprenaient que c’est un faux, alors que l’émotion n’a qu’un nom…

Des invisibles. – Mirek m’écrit ce matin – Mirek que j’aime comme un frère ou un fils, sans l’avoir jamais rencontré, Mirek que j’aime à cause de ses poèmes et de sa passion pour les araignées, Mirek me remercie d’avoir accepté de publier ses poèmes, Mirek me dit qu’il va bien, Mirek dont je sais la tristesse liée à l'Amour Fou, Mirek qui m’avoue qu’il est ces jours horribly sad mais que ses poèmes aident à vivre…

Image: Philip Seelen.

-

Le réel absolu

En lisant Christiane Singer et Annie Dillard

Je relis ces jours deux livres en alternance, ou disons plutôt que je les relis à tout moment, qui me font office, plus que de béquilles: de tapis volants. Ce sont les constats présents et joyeusement éternels d’une femme en train de mourir et d’une autre femme non moins attentive au plus vif de la vie.

«Qui eût pu soupçonner qu’au cœur d’une aussi difficile épreuve se soit lovée la merveille des merveilles ? » se demandait Christiane Singer en janvier 2007, à un mois de sa mort, toute faible et ravagée, mais de plus en plus légère et rayonnante. A ses mots font écho ceux d’Annie Dillard qui évoque, au début d’Au Présent, le scandale énigmatique des enfants malformés, nains à tête d’oiseau et autres gosses à branchies de requins, pour constater : « Certes le monde est toujours aussi sublime, aussi exaltant, mais pour plus de crédibilité il faut bien commencer par les mauvaises nouvelles ».

Il y a, chez Christiane Singer et chez Annie Dillard, un même mélange de porosité que je dirai christique, en cela qu’elles semblent accueillir toutes l’humanité dans leur observation, d’hypersensibilité délicate et de force, de force terrible, de formidable potentiel de joie. Est-ce par exaltation frisant l’hystérie morbide que Christiane Singer, sur son lit de mort, écrit d’un dernier bout de crayon «me croira-t-on si je dis que je n’ai jamais été plus heureuse que maintenant ?». Tout au contraire elle l’écrit les yeux ouverts sur la putain de maladie et la putain de mort, qu’elle accueille en fondant sa vie dans La Vie. De la même façon, c’est de toute son âme que Dillard interroge La Vie qui produit à la fois la merveille et le monstre, continuant de croire au sens de tout ça en scrutant les tempêtes sur le désert de Gobi, le Mal courant d'une génération à l'autre, les formations nuageuses, la vie en Israël, la pensée des Hassidim, les paradoxes apparemment insensés qu’on est prié de considérer comme allant de soi.

Rien de va de soi quand on est à l’article de la mort ou sur la crête métaphysique de la vie, mais ne prenons pas pour de la résignation passive ces mots lumineux de Christiane Singer : « Ce lieu où tout cela advient m’apparaît si précieux que je dois en prendre passionnément soin. C’est le jardin où Dieu se promène chaque matin. »

Dieu ne va pas bien ce matin, nous souffle Anne Dillard, ça a beau être dimanche, ça ne s’arrange pas dans le monde est c’est ça qu’il faut réparer nom de Dieu. « La divinité frêle est un Rien, un SUR RIEN », disait Angelus Silesius, et Christiane la mourante : « Je ne mange ni ne bois, je me sens cherchée ». Et cela aussi qui peut servir : « Je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour. Tous les barrages craquent. C’est la noyade, l’immersion. L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ». Et cela pour finir : « Je croyais jusqu’alors que l’amour était reliance, qu’il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin ! Nous n’avons même pas à être reliés : nous sommes à l’intérieur les uns des autres. C’est cela le mystère. C’est cela le plus grand vertige. Au fond je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle : de l’autre côté du pire t’attend l’Amour. Il n’y a en vérité rien à craindre. Oui c’est la bonne nouvelle que je vous apporte »…

Christiane Singer. Derniers fragments d’un long voyage. Albin Michel, 2007.

Annie Dillard. Au présent. Bourgois, 2001. -

Pensées de l'aube (53)

De la prière. – Il ne me reste que les mots de l’enfance, et encore, parfois je bute – cette puissance et cette gloire me rebutent mais je traduis à ma façon, me retrouvant là-bas au milieu de mon jardin en enfance et dans nos bois sacrés qui me tenaient lieu d’Eglise et de Canon, toujours et encore ILS s’inquiètent de me ramener dans la Bonne Voie, comme ils disent, mais des clous : d’ailleurs je ne connais que ceux de la croix du rabbi Yeoshuah…

De l’au-delà des mots. – S’il n’y avait que parler, mon pauvre toi, parler ou écrire, parler par la bouche et écrire de la main, mais tout te parle, animal à l’âme malade, ton moindre geste est là pour te dire ou te trahir – disons trahir le faux que tu dis, tout te traduit, surtout le regard, jusqu’au démon russe dont les paupières tombant jusqu’à terre trahissent le faux du regard, cependant dis-toi bien cela : que chaque mot que tu dis ou écris sera entendu pour ce qu'il aspirait à dire ou écrire…

De l’après-ski. – Ce jeu merveilleux de votre enfance au milieu de l’immense nature glisse parfois vers l’imbécillité grégaire, mais tu n’en as cure, tu te fais vieux, raillent tes artères, tu auras bientôt droit à l’Abonnement Senior, misère, mais tu t’en bats l’œil car des ailes te poussent quand les enfants s’envolent, toujours et encore, dans la griserie de la neige vierge et de la poudre aux yeux…

Image : Philip Seelen -

Jacques Chessex à sa pointe

Une œuvre en ses aléas

Il y a du forcené en Jacques Chessex, pour le pire autant que pour le meilleur. Rien de ce qui est écrit ne lui est étranger, pourrait-on dire de cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Chessex est écrivain sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui (Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies), toute sa vie sera mise en mots et sa carrière d’homme de lettres, qui rappelle le fameux Eloi de Jules Renard, fera l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, (rappelant la distinction d’Isaiah Berlin, entre auteurs-renards grappilleurs et auteurs-hérissons plutôt concentrés sur leur table), à cela près qu’il y a aussi chez lui du hérisson bardé de piquants et rapportant tout à son Œuvre. Celle-ci n’a rien pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou le Traité du style d’Aragon.

L’œuvre de Jacques Chessex (né en 1934) tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

La démarche de l’écrivain procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche. Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales. De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur. La cristallisation sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse. Ce qui nous paraît en revanche limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la personne intéressante en tant que telle.

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et nous dirions plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à nos yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz. Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le désir de Dieu qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel.

A lire en priorité : Le rêve de Voltaire (Grasset, 1995), L'Imparfait (Campiche, 1996), Têtes (Grasset, 2004) et Le désir de Dieu (Grasset, 2005) -

Pensées de l'aube (52)

Du bon cours. – Cela te réjouit chaque matin, tu te rappelles vaguement le mot Matines à la cloche d’avant l’aube, au couvent d’à côté, et cela chantonne en toi même si tu n’es qu’un bon Dieu de ruisseau, après quoi tu deviens une espèce de psaume bondissant dans les hauts gazons direction la rivière et les horizons…

De l’aléatoire. – Le putain de jour se lève sur l’arrière-cour défoncée et voilà le résultat du lendemain d’hier : c’est le Bronx, tu es né dans cette espèce de favella, c’est la faute à pas de chance et tu n’y réfléchis même pas : on t’envoie ce putain de jour de plus et ça te va, tu es déjà plus ou moins en manque sans trop savoir de quoi, mais tu sens que même ce manque t’iras pour cette fois puisque c’est toi…

De la trace. – Parfois, pas tout le temps mais de plus en plus souvent, tu crois que quelque part tu vas laisser une trace, tu ne sais pas quoi, même pas ce que tu as fait ou pas fait, mais peut-être dans les cœurs, ou peut-être même pas, même si ces personnes seraient un peu de toi quand même comme tu crois que tu es une personne quelque part et que quelque part le mot de personne signifierait que t'es plus grand que tu crois…

Image: Philip Seelen

-

Santos et le puma

Nouvelle inédite

Par David Fauquemberg

« Là-haut, tout est plus lent », m’avait prévenu Modesto. Je l’avais rencontré juste après La Poma, un village oublié du Nord-Ouest argentin. Chapeau noir et poncho de laine, le visage raviné, dents jaunies par les chiques de coca, Modesto gardait ses lamas, assis sur un rocher à l’ombre des volcans jumeaux. Deux cônes de basalte parfaitement identiques. Soucieux de me voir partir seul, il avait déposé une offrande à la Pachamama, qu’elle me laisse franchir la montagne. Trois gouttes d’eau versées sur un apacheta, amoncellement de pierres chaulées juste au bord du chemin. J’aurais dû l’écouter. Sept heures déjà que je roulais plein nord sur cette piste dévastée. La ruta cuarenta montait en sinuant vers les hauteurs andines, coupant et recoupant les méandres gelés du río Calchaquí. Sans cesse, il fallait descendre du pick-up pour déplacer une pierre, la branche tombée d’un arbre, s’assurer que les gués demeuraient praticables, installer les chaînes, les enlever. Je m’étais épuisé en gesticulations, j’avais la tête lourde, le souffle de plus en plus court. L’altitude sapait mes forces.

A trois heures de l’après-midi, j’ai atteint le sommet du col. Abra del Acay, 4895m. C’était écrit sur un panneau, couché par les rafales. Le vent du sud, glacé, soulevait la poussière. J’avais de la peine à me tenir debout. A perte de vue, les arrondis gris-bleu de la cordillère, les arabesques de la piste qui dévalait le versant nord, les étendues désertes de la Puna, et tout au fond, là-bas, le miroitement des Salinas Grandes, où des hommes décharnés, en haillons, se brûlaient les yeux et la peau pour extraire à la pioche de lourds blocs de sel. D’ici, on n’apercevait que du minéral désolé. Au bout de quelques pas, j’ai vacillé. Je me suis accroupi pour reprendre mon souffle. Les parois de mon crâne contraignaient ma cervelle. J’avais la nausée, des vertiges. Il fallait redescendre, et vite. Mais d’abord lentement regagner la voiture. Je me suis assis sur mon siège, j’ai sorti de mon sac le citron que Modesto m’avait offert. Comme il me l’avait conseillé, je l’ai coupé en deux pour en sucer le jus. Mais j’étais bien conscient qu’il était déjà tard. J’ai remis le contact, basculé dans la pente.

La pierraille fuyait sous mes roues, dans le violent dévers des virages en lacets. Agrippé au volant, je ne contrôlais rien. J’avais froid, je suais. Ma vue se troublait. Deux fois, j’ai manqué verser dans le ravin, ne rattrapant le coup que d’extrême justesse. Déployant les doigts de ses ailes immobiles, un condor planait trois cents mètres plus bas. Je m’approchais de lui, virage après virage. Le cœur au fond de la gorge, concentré à l’extrême pour passer les ornières, les éboulis, je n’ai pas vu approcher la troupe de vigognes. Elles ont surgi devant moi, graciles et fugitives, aussitôt disparues derrière les touffes de paja, de coirón amargo, jaune fané sur le bleu du ciel.

La pente s’est adoucie, soudain. La piste traversait, en parfaite ligne droite, un plateau d’altitude. Mais je n’étais pas tiré d’affaire, à près de quatre mille mètres. Je me suis arrêté pour boire un peu d’eau fraîche. Les veines sur mes tempes menaçaient d’exploser. Des formes fulgurantes, d’un vert fluorescent, palpitaient sur l’écran noir de mes paupières. Frissonnant, j’ai déplié la carte. A Santa Rosa de Tastil, plus bas dans la vallée, je trouverais de l’aide. Cinquante kilomètres à tenir. Jusqu’à la ville, Salta, il en restait plus de deux cents. Sale endroit pour tomber malade. Pour qu’il arrive quoi que ce soit. Et forcément, c’est arrivé. Franchissant le rio, j’ai senti la glace se rompre, le pick-up plonger vers la gauche. J’ai passé la seconde, accéléré à fond. Les roues ont fouaillé le lit de la rivière, mitraillant de galets le dessous du châssis. Déflagration. Le pneu avant droit venait d’exploser, déchiqueté sans doute par le fil d’une ardoise. J’ai accéléré de plus belle, en vain. La jante dénudée s’était enfoncée dans la vase. J’ai frappé le tableau de bord. « Putain ! »

Déployer le câble du treuil, trouver un point d’ancrage : pas la peine d’y songer. Je n’aurais pas eu la force d’actionner le cric, la clé en croix, ni de porter ces roues qui pesaient une tonne. La nationale 51, plus fréquentée, n’était qu’à quelques kilomètres. Mais qui passerait là à une heure pareille ? Le soleil était bas au-dessus du Chili, vers l’ouest. Bientôt, la nuit et le gel tomberaient. J’ai éteint le moteur. Posant le front sur le volant, je me suis efforcé de reprendre mon calme et de rassembler mes idées, qui voletaient, insaisissables, sous la chape de ma migraine. J’étouffais. Ouvrant la portière, je me suis hissé sur le capot, puis sur la rive proche. Rien que le bruit du vent, le frottement sec des broussailles.

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »

L’intérieur du rancho était d’un seul tenant, étroit. Il fallait se courber pour y tenir debout. J’ai mis quelques secondes à vaincre la pénombre. Sous une lucarne minuscule, un lit de fortune, rembourré de paille sèche, avec un crucifix accroché aux barreaux, des amulettes de plumes et de cristaux bleus. Le chien m’observait, tête posée sur les pattes. Un bâtard famélique, inquiet. Il s’est mis à gronder, me fixant dans les yeux. « Ouh, tais-toi ! », a tonné le vieil homme, agenouillé dans un coin devant sa cheminée. « Comprenez, c’est qu’on ne voit jamais personne. » Il me tournait le dos, remuant doucement l’eau bouillante d’une casserole, y jetant une poignée de feuilles. Des soubresauts incontrôlés lui agitaient les mains.

Il s’est tourné vers moi, a soulevé son chapeau. « Santos, c’est comme ça que les gens m’appellent. » Quinte de toux rêche, douloureuse. « M’appelaient. » Trempé de sueur, j’avais les yeux exorbités. Je me sentais partir. Désignant un tabouret, il m’a fait signe de m’asseoir. « Tu es malade, l’ami. La Puna, ça vous brise un homme. » Il m’a tendu une tasse blanche, ébréchée, bouillante. « Thé de coca, ouh ! » Je me suis forcé à boire le liquide brûlant, par petites gorgées. Il a tiré d’une boîte en fer deux galettes de maïs, qui se sont effritées au contact de mes mains. « Crevaison, hein ? Ouh, je ne suis qu’un vieux paysan ! Je ne peux pas grand-chose. Il est tard, tu vas dormir là. Les camions passent tôt le matin, sur la nationale. Des Chiliens. » Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. L’effet de la coca commençait à se faire sentir.

J’ai dû m’assoupir sur mon tabouret. Quand j’ai ouvert les yeux, Santos n’était plus là. L’odeur rance d’un ragoût de chèvre m’a soulevé le cœur. Dehors, il faisait noir. La lueur des flammes éclairait les murs nus. La peau d’un grand puma était clouée au-dessus de la porte, dont les pattes pendaient, énormes, animées d’une force bestiale. Posé sur un buffet en bois de caroubier, le crâne blanc de l’animal exhibait des crocs menaçants. La porte s’est ouverte, laissant entrer le froid. Santos a posé son chapeau sur le rebord du lit. Sans un mot, il s’est accroupi près du feu, inspectant le ragoût. « Faut bien rentrer les chèvres. Sinon le puma, ouh ! » J’ai montré du doigt le trophée. « C’est moi qui l’ai tué. » Il remuait le ragoût, parlait à voix basse, étouffée, comme pour lui-même. « Je l’ai tué de mes mains. Avec la pierre que tu vois là. » Un galet rond, noirci de sang, gisait sur la terre battue. Santos m’a resservi du thé. Il s’est assis en face de moi.

« Certains parlent de Mauvais Œil. Tomber sur une femelle qui vient de donner bas, et le mâle qui entre en furie, ça n’arrive à personne, jamais… J’aurais dû mourir. Hé, ce n’était pas mon jour ! A Chicloana, un type s’est fait arracher le bras d’un seul coup de griffes, et puis la tête… »

Pour la première fois, je voyais ses yeux. Blanchis par le soleil, incapables de me fixer, ils sautaient de droite et de gauche, comme de leur propre volonté.

« J’avais marché toute la journée, sur les hauteurs. C’est en rentrant le soir que j’suis tombé sur eux. Le mâle m’a sauté à la gorge avant que je le voie. Le soleil, ouh ! Il m’a jeté par terre, j’ai tendu mes vieux bras, pour attraper sa carotide... Qu’est-ce que je sais ? J’ai vu la vie s’enfuir, il fallait bien lutter… Ses yeux, je les revois souvent. »

Santos pleurait. Des larmes de vieux, silencieuses. Il les a essuyées de ses grosses mains tremblantes.

« Le puma me déchirait les bras, le cou, mais je n’ai pas lâché. Il m’a traîné derrière une roche et il me secouait, le sang ça les rend fous. Ses yeux… J’ai pensé Une pierre, j’ai attrapé celle que tu vois, j’ai frappé fort, encore et encore et encore. Et le puma est tombé mort, sur moi. »

Il a levé les yeux vers la peau du félin, s’est signé plusieurs fois, psalmodiant des prières en une langue inconnue.

« Il m’a laissé idiot, vois-tu. Mon âme s’est envolée là-haut, au pied du rocher. Depuis que ma dame est partie, je suis comme perdu… Je tourne en rond. Si jamais je m’éloigne, je ne reviendrai pas. Ouh, malédiction ! J’ai tué ce puma, et il a pris mon âme. »

D.F.Cette nouvelle de David Fauquemberg a constitué l'ouvertrure du No76 du Passe-Muraille, paru en octobre 2008. Le prochain livre de l'auteur de Nullarbor, Prix Nicolas Bouvier en 2007, est à paraître en septembre prochain chez Fayard.

-

Pensées de l'aube (51)

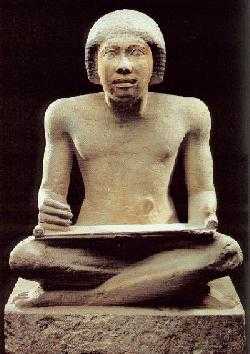

Du cycle éternel. - Cher enfant de l’aube, les Egyptiens se figuraient que chaque matin représente le recommencement de la Création. Les Egyptiens saluaient chaque matin d’un hymne de reconnaissance qui rejoignait, aux premières lueurs du jour, les oraisons des babouins sur les collines du vieux Caire. La veille au soir le dieu Aton, vieilli sous le poids de la fatigue et du jour, avait conduit vers l’ouest la barque du soleil, et la déesse du Ciel, Nout la douce revêtue de ciel africain parsemé d’étoiles, avait fait voûte au-dessus de nos fronts et nous avions dormi. A la chaleur avait succédé la fraîcheur, le monde s’était reposé, aux douze portes du monde souterrain le soleil avait triomphé du grand serpent Apophis, personnification du néant de toute chose.

Du cycle éternel. - Cher enfant de l’aube, les Egyptiens se figuraient que chaque matin représente le recommencement de la Création. Les Egyptiens saluaient chaque matin d’un hymne de reconnaissance qui rejoignait, aux premières lueurs du jour, les oraisons des babouins sur les collines du vieux Caire. La veille au soir le dieu Aton, vieilli sous le poids de la fatigue et du jour, avait conduit vers l’ouest la barque du soleil, et la déesse du Ciel, Nout la douce revêtue de ciel africain parsemé d’étoiles, avait fait voûte au-dessus de nos fronts et nous avions dormi. A la chaleur avait succédé la fraîcheur, le monde s’était reposé, aux douze portes du monde souterrain le soleil avait triomphé du grand serpent Apophis, personnification du néant de toute chose.De la pesée. - Et ce matin j’ai vu de loin la barque du soleil réapparaître et je me suis senti renaître, puis je l’ai suivie des yeux qui s’en allait vers l’ouest et vers toi que j’ai confié à la prière des enfants de l’éveil. Les Egyptiens associaient la beauté au sacrement de chaque chose et de chaque être. A l’instant de la mort ils se figuraient que le coeur du défunt était pesé sur une balance dont l’autre plateau portait une plume provenant de la chevelure de la déesse Maât, déesse de la Vérité. Il fallait aussi bien que le coeur d’un hommne mort fût trouvé aussi léger qu’une plume s’il voulait échapper à la dévoreuse d’âmes à forme de crocodile.

Du jour qui vient. - Je me figure alors ce matin que je suis un scribe accroupi au milieu de la salle du renouveau et que je t’écris, petit pharaon au regard de Fayoum. Je me figure que j’ai toute la vie de ce jour pour ne faire que donner un corps à la pensée du matin et une âme aux signes du jour.

-

L’enchantement au bord de l’eau

Concert scénique, la dernière création de Heiner Göbbels, à Vidy, relève d’un art incomparable.

La magie conjuguée du verbe, de la musique et de l’image émane en beauté pure de la dernière réalisation du compositeur et metteur en scène allemand Heiner Göbbels, à laquelle participe le sublime quatuor vocal anglais du Hilliard Ensemble, dans une scénographie également magistrale de Klaus Grünberg.

Qualifier cette création polyphonique de «concert scénique» indique immédiatement le type d’écoute requis, où la perception sensible passe avant la compréhension d’un sens quelconque. Celui-ci n’est pas absent pour autant des quatre textes poétique rassemblés, à commencer par la fameuse Chanson d’amour de J. Alfred Prufrock, où l’humour du génial T.S. Eliot entremêle trivialité quotidienne et résidu de cérémonie sacrée. Au-delà du récit et de tout « message » discursif, dont La Folie du jour de Maurice Blanchot illustre le dépassement dans une modulation «simultanéiste» merveilleuse de Klaus Grünberg, le fil rouge d’une narration épurée lie les trois morceaux principaux, dont le Cap au pire de Samuel Beckett touche à une sorte de litanie sonore défiant la traduction, et l’intermède ironico-lyrique de L’excursion à la montagne de Franz Kafka.

Les spectateurs impatients de comprendre ce que « ça veut dire » seront peut-être aussi désorientés que devant une toile de Rothko ou à l’écoute du Miserere d’Arvo Pärt (autre interprétation référentielle du Hilliard, soit dit en passant), mais rien, dans I went to the house but did not enter, de l’esbroufe sonnant creux de tant de spectacles de «recherche», car ici l’on «trouve», au sens des trouvères médiévaux. A partir de textes qui sont à retrouver (quatre pures merveilles à revisiter aussi bien), le compositeur-metteur en scène trouve, de concert avec cet autre homme–orchestre qu’est le scénographe-peintre, et avec quatre voix comme surgie hors du temps, la beauté où elle est, cernée d’abîmes, portée par le chant, voilée de mystère…

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Images: La séquence tirée du Cap au pire de Beckett; Heiner Göbbels.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 17 mars 2009.

-

Pensées de l'aube (50)

De la louange. – Quant au complot des dénigrants, qui s’affairent tous les jours à défaire, ne lui oppose aucun autre argument que ce bonheur de faire qui t’a fait ce que tu seras et qui t’aide à faire, au sens qu’entend la poésie et qui soulève tes paupières de fer tandis que l’oiseau Bach vocalise les yeux fermés…

Du l’exorcisme. – Tu me dis DEJA et je te réponds : JADIS en souriant au long récit qui se continue, tu me tentes avec un ENFIN satisfait, auquel j’oppose un ENCORE qui te freine et te confronte à mon attention présente, puis nous en revenons au JAMAIS et au TOUJOURS dont nous usons et abusons alternativement – et pour avoir le dernier mot, comme les curés, je te dirai que JAMAIS tu ne m’auras et que TOUJOURS je résisterai à notre commune tentation du désespoir…

De l’aveuglement. – Une fois de plus, les beaux jours revenant, tu te dis que cet apparent triomphe de l’azur irradiant le bleu publicitaire n’est peut-être qu’un leurre, une autre façon de ne pas voir ce qui est, un agrément de tourisme abruti, quand la vraie musique est trempée de noir et du pire qui donne à entendre ce qui ne se dit pas…

Image: Samivel

-

L’âme nageuse

…Regarde-la pour mieux te voir toi-même, toi qui te crois changer avec l’âge alors qu’elle te signifie combien ton âme d’enfant lui reste consubstantielle, ton corps paresseux à se déprendre de ses vieilles peaux, ton esprit de chaque matin qui te retrouve dans la vague porté par ta joie de toujours, regarde-là qui t’ouvre le bleu du temps suspendu où ton verbe va modulant nue par nue…Photo JLK: Nuage, le 20 août 2007.