…Elle me dit comme ça toi t’as l’air chou, je te sens bien, viens par là, montre un peu cette main que t’as, ah là je vois que t’as pas eu de poireau l’an dernier, t’as pas eu la patate, t’as reçu des pommes cuites en veux-tu en voilà, mais tu vois ça, là, ce sillon qui fleurit, ça repique l’oseille, en 2009 t’auras l’as de trèfle et la fève au gâteau…

…Elle me dit comme ça toi t’as l’air chou, je te sens bien, viens par là, montre un peu cette main que t’as, ah là je vois que t’as pas eu de poireau l’an dernier, t’as pas eu la patate, t’as reçu des pommes cuites en veux-tu en voilà, mais tu vois ça, là, ce sillon qui fleurit, ça repique l’oseille, en 2009 t’auras l’as de trèfle et la fève au gâteau…

Image : Philip Seelen

Carnets de JLK - Page 172

-

Carreau d’avenir

-

Pensées de l'aube (1)

De la joie. - Il y a en moi une joie que rien ne peut altérer : telle est ma vérité première et dernière, ma lumière dans les ténèbres. C’est dans cette pensée, qui est plutôt un sentiment, une sensation diffuse et précise à la fois, que je me réveille tous les matins.

De l’Un. – Ma conviction profonde est qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’une seule Vérité, mais que cela n’exclut pas tous les dieux et toutes les vérités : que cela les inclut.

Du noir. – Plus vient l’âge et plus noir est le noir d’avant l’aube, comme un état rejoignant l’avant et l’après, à la fois accablant et vrai, mais d’une vérité noire et sans fond qui reprend bientôt forme tandis qu’un sol se forme et qu’un corps se forme, et des odeurs viennent, et des saveurs, et la joie renaît - et cet afflux de nouveaux projets.Image: La Savoie, l'hiver. Aquarelle JLK.

-

Ce sorcier de Salem

Merveille de fantaisie énigmatique, de profonde malice et de douleur sublimée que Trois hommes dans la nuit.

« L’aiguille des boussoles enfantines pique et blesse », écrit Gilbert Salem dans son dernier roman, d’abord touffu comme une pelote d’étoiles lançant mille feux, et qui se désentortille au fur et à mesure de la lecture tout en demandant, au lecteur, une attention de chaque instant et un effort de dinguerie participative. De fait, Trois hommes dans la nuit n’est pas un roman aussi immédiatement accessible que Trois Hommes dans un bateau, de l’irrésistible Jerome K. Jerome, ni aussi débonnaire que Trois Hommes dans une Talbot, du charmant Paul Budry. On ne sait pas très bien, au fil des premiers chapitres, où l’on va, mais on y va. On y rencontre d’abord une insupportable millionaire protestante cul-bénit, en la personne de Clarisse Lebief-Guingue (de la fabrique de papier Papirama délocalisée dans le monde entier), flanquée d’un majordome au nom bizarre de Donat Jovié, qui se dégonfle soudain comme une baudruche pour se trouver réduit à l’état de petit anneau de caoutchouc mauve. L’ambiance est donc illico à l’insolite frotté de sortilèges, mais c’est, plutôt que dans le merveilleux ou le fantastique prisé des têtes blondes, dans les eaux du réalisme magique que va se déployer la narration, aussi pauvre en « action » apparente que mille pages de Proust ou de Joyce. Un formidable brassage de mémoire doit pas mal, d’ailleurs, au génie filtré et recyclé de ces deux titans, dont Gilbert Salem est un (humble) disciple à deux titres majeurs : son rapport mélancolique au Temps et aux Noms proustiens, et , côté Joyce, sa sensualité poétique et mystique de sourcier d’une langue « totale », laquelle se déploie en moires de haute lice et en polyphonies tour à tour somptueuses ou détonantes voire délirantes - des éructations du capitaine Haddock aux vaticinations des prophètes, en passant par trois voix d’hommes et une voix de femme, le chant des anges et le boucan alterné d’un flipper des années 70 et d’un groupe de rock prog…

Les enfants perdus

Trois hommes : trois hyperdoués de naissance, et une femme, qui devient géniale à son tour par le triple exercice de la musique, du tissage à la lyonnaise et de l’invention d’un Christ peu clérical : tels sont les protagonistes du roman, dont les portraits, extraordinairement détaillés et cohérents, se constituent au fil du roman. Les trois lascars, quadras, se sont connus à l’internat catholique de l’Effeuille, ados géniaux et teigneux, au début des années 70. Il y a là le Provençal Jean-Baptiste Contine, géant empêtré dans son corps, aux cils d’enfant et à l’âme inquiète ; le minuscule Celte Simon Bouffarin vif comme un elfe et «catholosof» facétieux; et son ami Vladimir Sérafimovitch, alias Volodia, dandy cynique résolument athée et d’une beauté méphistophélique. Tous trois ont été conviés à une réception par Alma Lebief-Dach, belle-fille de Clarisse, en ce Noël 2002, dont la nuit du 26 au 27 accueillera leur triple immense errance - le récit oscillant entre leurs débats présents et leurs ébats d’adolescents « feuillantins». Quant à Alma, Lithuanienne d’origine et devenue théologienne luthérienne à Strasbourg après une initiation au tissage chez les soyeux de Lyon, elle sera présente-absente tout au long du roman, inspirant à l’auteur ses pages les plus lumineuses.

Et Dieu là-dedans ? Il est partout et nulle part, dans une sorte d’omniprésence poétique qui doit autant aux bouffons de Shakespeare qu’aux princes ambigus de la collection Signe de Piste, à la foi toute pure d’un enfant ou de Bach qu’à la théologie érudite. Dans la foulée, au fil de magnifiques évocations lyonnaises, on se rappelle que Les Deux étendards de Lucien Rebatet, grand débat romanesque entre christianisme et athéisme, se déroulait précisément à Lyon, mais l’exploration de Gilbert Salem - donnant mystérieusement raison (ou presque) à chacun – s’enracine dans une sorte de christianisme enchanté, triste et radieux à la fois comme l’enfance, défiant en somme la fameuse sentence d’Alfred Loisy : « Le Christ annonçait le Royaume, et c’est l’Eglise qui est venue », citée en exergue.

Or le plus étonnant, dans ce roman qu’on pourrait imaginer « élitiste » et « passéiste », voire obsolète par sa thématique, est son ébouriffante fraîcheur, son inventivité verbale et son scannage des derniers états du monde dit virtuel, autant dire sa déroutante modernité. Bonne nouvelle : la divine Littérature n’a pas déserté tout à fait son royaume, où nous ramène ce sorcier de Salem.

Gilbert Salem. Trois hommes dans la nuit. Campiche, 592p.

Gilbert Salem. Trois hommes dans la nuit. Campiche, 592p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 décembre.

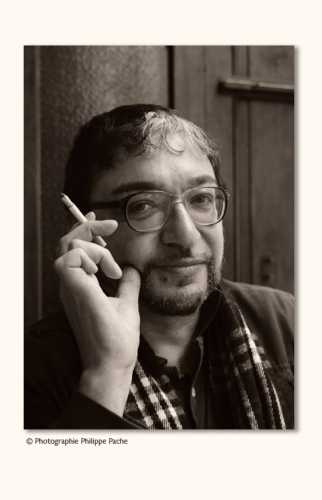

Portrait de Gilbert Salem: Philippe Pache -

Viatique

…Non, Madame Ducommun, vous ne rêvez pas : ce sont bien trois lingots qui vous sont offerts par votre agence Au Bon Abri, c’est un petit geste de début d’année, avant la prochaine hausse des loyers 2009 - année difficile Madame Ducommun ! Et c’est la maison Choco Miam qu'il vous faut ausssi remercier…

Image : Philip Seelen

-

Plomb durci

… Voici le prochain objectif de l'Opération, Messieurs : ce n’est pas compliqué, tout ce qui est en noir est à traiter, tout ce qui est en blanc devrait être ménagé dans la mesure du possible humanitaire, la zone noire continue représente la mer, et les zones grises le désert, évitez de gaspiller vos munitions, vous pouvez disposer…

Image : Philip Seelen

-

Les sœurs Saint-Saëns

… A vrai dire elles ne peuvent pas se sentir, c’est pourtant clair et net, tu les fais humer un verre de vendange tardive de la maison Sarlat de Soues-Dessus, c’est deux fois néant : pas de nez ! Mais par ailleurs on ne sent même pas qu’elles sont sœurs malgré leur nom qui, décidément, ne fait pas sens…Image : Philip Seelen

-

Les mots qui purifient

Reading Rando (6)

Avec Jacques Henrard et Le Marcheur à genoux, au sommet de la Pointe qui portera son nom (1777m)

L’impatience de m’arracher à la grisaille du jour plombé de brouillard glacial, et le besoin de me retremper dans une langue épurée m’a fait repartir ce matin vers les hauts du ciel limpide, nanti d’un petit livre vital paru il y a quelque temps sous la plume d’un auteur belge qui n’aura pas eu la joie de le tenir en mains, mort à 82 ans quelques jours avant sa sortie. Le titre de ce livre-testament est Le marcheur à genoux. Il n’est pas commode de marcher à genoux sur des raquettes, mais l’agenouillement dont il est ici question est une posture tout intérieure, qui ne signale pas un aplatissement mais au contraire un redressement de l’être conscient à la fois de sa nullité et de son immensité de créature libre et « capable du ciel »

Jacques Henrard est une âme pure, mais nullement éthérée. En gravissant la rude pente qui surplombe les alpages d’Orgevaux, je me sentais de plus en plus léger, ce début de matinée, tout en poussant ma grinçante carcasse en soufflant, visant bientôt le premier sommet d'une suite de trois hautes crêtes; et je me rappelai ces mots combien actuels du préfacier, Gabriel Ringlet, conseillant au lecteur d’emporter ce livre « pour qu’un peu de lumière palestinienne accompagne votre chemin »…

C’est un livre d’errance et de recherche que Le marcheur à genoux, dont le premier mouvement évoque la mise à la retraite de l’auteur, et son besoin alors de marcher seul pour se retrouver et revivre, pas à pas, une existence zigzaguant entre la foi et le doute, de son enfance à ses derniers jours, en revenant à ce moment essentiel qu’aura signifié son agenouillement tout simple devant son enfant: « Un très grand jour est celui où son premier enfant fait ses premiers pas. De l’état sédentaire, cet enfant passe à l’état nomade. Le père attend avec impatience de l’associer à ses randonnées. Il rêve de partir un jour, sac au dos, en sa compagnie et de planter la tente avec lui. Quand est venu le moment de la première promenade, il met genou au sol pour ajuster les petites chaussures. Il répète souvent par la suite ce geste qui devient peu à peu un rite ».

Tel est le sens de l’agenouillement : « Cet enfant, quand il se met à genoux devant lui, n’a plus de frontières ». Cela se fait sans sacrifier aux caprices éventuels d’une tyrannie enfantine : « Tu ne perds rien pour attendre, mon gaillard. Ton immensité, je vais te la faire mériter ».

« Tout crime, toute profanation vient d’un manque d’agenouillement devant le monde », écrit Jacques Henrard qui ne craint pas de dire qu’il « adore » ceci ou cela, comme chacun le dit par métaphore de petites ou de grandes choses qu’il appelle les «avatars de l’immense». Dans la foulée je me rappelle la défense de l’admiration à laquelle s’est livré Alain Finkielkraut en cette époque où l’on craint d’admirer, justement, alors que l’admiration nous grandit au lieu de nous rabaisser. Or l’Errant du livre de Jacques Henrard n’est pas du genre à se pâmer devant n’importe quoi ou d’idolâtrer n’importe qui. L’immense n’a rien à voir avec les gloires factices au goût du jour. Il l’a rencontré de préférences chez des femmes et des hommes rayonnant de la même beauté simple: « Si Dieu existe, qui l’a approché de plus près que ces personnes ? L’odeur de Dieu est sur elles, un Dieu de petitesse, à genoux devant quiconque, avant même que cet infime ne songe à plier le genou devant lui ».

L’errance de ce livre recoupe la nôtre, hic et nunc, et cheminant vers le ciel je me rappelai l’actuelle tragédie vécue par les Palestiniens de Gaza, entre tant d’autres damnés de la terre, et ce qu’écrit Jacques Henrard, se référant à la Bible, de la lente évolution des hommes et de la lente épuration des mots : « Ce livre est l’épopée d’une errance, celle d’un peuple aux pratiques encore barbares, sacrifices de bêtes et même d’humains, haine des peuples ennemis, glorification de la vengeance et des armes, pratiques parfois grossière et primitives de la relation aux femmes. Mais on le voit s’arracher lentement à la barbarie pour partir non seulemnent à la conquête d’une terre promise, mais à celle de l’invisible. La langue des images parle mieux de l’invisible que les concepts des philosophes fanatiques de contours précis. »

Nous sommes, à l’évidence, nous sommes tous, tant que nous sommes, ce « peuple aux pratiques encore barbares », et Jacques Henrard, se confrontant avec les Lois de l’Ancien et du Nouveau Testament (au seul énoncé du mot « loi » il se rétracte), s’interroge alors en opposant cette Voix en lui à la seule Loi: « Aujourd’hui vais-je tuer ? Moins qu’hier ? Comment ? Que me dit la Loi ? Rien. J’écouterai la Voix. Je volerai un peu moins celui qui n’a rien. Je réduirai d’un peu l’écart entre l’amour que j’ai pour moi et celui que je porte à mon prochain. De combien ? La Voix me le dira, aujourd’hui pour aujourd’hui et demain pour demain »,

La neige est comme un désert, et c’est par le désert que passe l’Errant du Marcheur à genoux. Il a fui la ville comme nous éprouvons tous, à certains moments, le besoin de la fuir pour nous retrouver : «L’Errant accusait les objets de voler leur place aux arbres et aux choses vivantes, de créer des faims nouvelles, de puiser dans les pays habités par les pauvres pour être achetés par les riches, de creuser l’abîme entre les possesseurs et ceux qui ne possèdent pas ». Mais c’est aussi le désert qui dit ensuite à l’Errant : Retrouve la ville ». Et justement, touchant au dernier sommet, que je résolus ce matin de rebaptiser secrètement Pointe Henrard (1777m.) je me retournai vers l’immensité du brouillard troué, là-bas, découvrant une ville humaine au bord du lac immense.

Alors de mon sac j’ai sorti cette adorable orange : «Adorable abolit le temps. Il ne peut avoir de terme. Une joie rongée par l’ombre de son terme n’est déjà plus une joie. Une joie refusée à un seul et qui n’est pas promise à tous m’est pas une joie. Rien ne pourra briser la chaîne des joies où ne manquera aucun maillon ».

Autant dire que notre joie ne sera pas complète tant que les autres en seront privés…

Jacques Henrard. Le marcheur à genoux. L’Age d’Homme, collection La Petite Belgique, 106p.

-

Contre l'oubli

… Là ce sont leurs alliances, vois-tu petite, photographiées en surimpression par son frère à elle, le pictorialiste amstellodamois Albert S., qui savait qu’elle considérait la vie du point de vue des arbres, comme dans Le voyage d'hiver de Schubert qu'elle a tant écouté, et ces arbres, vois-tu, ont été arrachés après sa mort à lui, à qui elle n’a pas survécu longtemps, mais à présent je vais te raconter un peu de leur vie avant que je ne perde la mémoire…

Image : Philip Seelen -

Double Bind

… De dieu c’est fort, ce que c’est fort, t’as vu le vecteur en anneau de Moebius, mais c’est hyperfort cette tension du signifié et du signifiant surdéterminée par l’aléatoire d’une possible Rupture (plus de café dans la tasse, donc ça inclut/exclut forcément le MALUS au sens godardien), et ça reste vachement fragile, en même temps, il y a là une légèreté de l’intention, ça nous interpelle au niveau du pressenti, tu trouves pas ? avec la suite des séquences en cascades et l’élan inter-champ vers l’au-delà de la Route (référence évidente à The Road), non mais c'est vraiment, vraiment too much…

Image: Philip Seelen

-

O comme Orgone

… Vous avez dit freudien, mais c’est quoi ce délire ? Vous en êtes restée où ? Où voyez-vous un symbole phallique dans cet affût, ma petite Alicia ? Vous avez encore les yeux sous le canapé de Sigmund, ça m’a l’air: or vous devriez les lever, comme l’Objet, ici, l'OBJET-ICI se lève et présente son orifice et s’offre comme un O - et alors... ça ne vous dit rien ? N’est-ce pas évident que cet O postule l’Origine et que c’est évidemment Wilhelm Reich (1897-1957) qui fait signe ici – Reich est là grand ouvert avec son O cosmique comme l’Origine du Monde, c’est l’O de l’œuf et l’O de l’œil - mais allons, mon petit, faut qu'on reprenne tout ça par le B-A, BA, allez, venez plus près, détendez-vous…

Image : Philip Seelen -

Heureux les humbles

…Constatant que le pigeon de chair s’était juché sur le cygne de pierre, je me suis demandé, moi l’oiseau de la modiste envolé d’un chapeau, s’il était convenable de m’aller percher là-haut, alors la voix de mon Surmoi de me souffler: que non point, Ignace, sache donc rester à ta place de colibri de pacotille…

Image : Philip Seelen -

Par-dessus les murs

Correspondance entre Pascal Janovjak (Palestine) et JLK (Suisse).

Nous entreprenons ici, avec Pascal Janovjak, entre Ramallah et La Désirade, un échange épistolaire au jour le jour où les lecteurs de ce blog nous feront l’amitié de voir d’abord un jeu, peut-être plus si affinités et développements.

Je n’ai jamais rencontré Pascal Janovjak, dont je sais très peu, sinon qu’il est né à Bâle en 1975 et qu’il vit depuis trois ans à Ramallah. Du moins avais-je déjà apprécié son talent de prosateur poète, que j’ai évoqué une première fois, trop brièvement, à la parution de son premier livre, intitulé Coléoptères et paru aux éditions Samizdat. Tout récemment, son seul prénom a reparu sur les commentaires de ce blog, sans que je ne fasse le rapport avec le Pascal de Ramallah, et c’est hier seulement qu’un vrai contact s’est établi entre nous à la suite de la présentation que j’ai faite de quelques auteurs israéliens invités au Salon du livre de Paris.

Quatre premières lettres en un seul jour: ainsi le fil s’est-il noué à partir de ces mots que j’adressai à Pascal à propos d’un message vindicatif reçu sur ce blog à la seule évocation d’Israël: comment répondre aux mots de la haine, comment ne pas monter aux extrêmes, comment montrer la ressemblance humaine, comment la dire, comment la transmettre ?

Ramallah, le 11 mars 2008, 13h.19.

Ramallah, le 11 mars 2008, 13h.19.

Cher JLK,

Cela fait quelques temps que je me pose ces mêmes questions : comment dépasser la haine, comment montrer les ressemblances… depuis que je suis arrivé à Ramallah, il y a bientôt trois ans. Je suis venu ici pour écrire un roman, que j'achève bientôt. J'y suis venu parce que j'avais déjà séjourné dans la région, le climat est agréable, les gens sympathiques, j'aime les brochettes et la purée de pois chiche... et ma compagne a trouvé un travail ici, ce qui m'a permis de quitter le mien.

Je me suis mis au boulot. J'aurais pu habiter dans un monastère, sur une île, j'ai tenté de nier l'extérieur, j'y ai réussi, jusqu'à un certain point. Et puis les coups de feu, et les incursions, la violence, la peur aussi... ça traverse les portes et les fenêtres et les écrans des téléviseurs, ça suinte sur internet, pas moyen d'y échapper. Sortez boire un verre pour vous changer les idées : tout le monde ici a perdu un proche, inévitablement on vous parlera de la mort, de l'humiliation quotidienne – à laquelle les étrangers n'échappent pas toujours. La situation s'est immiscée jusque dans mon roman, et le conflit l'a détruit de l'intérieur - il s'est appuyé sur d'autres conflits aussi, c'était inévitable, il s'agissait d'une réécriture du Frankenstein de Shelley. Je ne désespère pas de ressusciter le monstre mais je suis passé à autre chose.

Sans doute faut-il commencer par accepter la haine, admettre que face à la blessure il n'y ait aucune alternative immédiate. L'homme ne s'élève pas facilement au-dessus de l'animal, surtout quand l'animal est blessé. Il aboie et il mord, vous n'allez pas essayer de le caresser. On ne peut pas en attendre autre chose. Ce serait nier sa blessure, pire, le frapper davantage. Il faut constater, témoigner, écrire, parler. C'est pour cela que si le boycottage d'un salon littéraire est absurde en soi, j'estime que le débat qui entoure ce salon est nécessaire. La maladresse des organisateurs, des boycotteurs et surtout celle des médias en ont fait un débat stupide, tant pis – si les mots sont creux, il est salutaire qu'il y ait au moins du bruit. Ce ne sera jamais que le faible écho des cris et des bombes, larguées d'avion ou portées en ceinture. Rien n'est plus insupportable que le silence, que la normalisation d'une situation qui, contrairement aux hommes qui en sont victimes, n'est pas normale.

Ensuite il faudra trouver d'autres mots. Pour lutter contre la durée, la lassante répétition de l'atroce. Des mots qui ne soient pas usés par le journalisme. J'ai relu ici la trilogie d'Agota Kristof, le Grand Cahier etc. Misère, j'aurais dû m'abstenir. Ca résonne encore plus ici, ça fait encore plus mal. Ce qui est admirable, dans cette oeuvre, c'est l'absence de repères spatiaux et politiques. Le pays d'ici, le pays d'en face, la frontière, on la passe, on ne la passe pas, on ne sait pas où on est - mais on y est, et les deux pieds dedans.

Il faut faire ce que fait toute littérature : tirer vers l'humain, vers l'universel. Se méfier comme de la peste de l'éthéré et de l'abstrait, mais tirer vers le haut, au-dessus des murs. A cette hauteur-là, on aura - sans même le vouloir - dépassé les camps et leurs rhétoriques éculées.

La Palestine a trouvé sa place dans mon nouveau roman. Elle ne l'a pas prise, je lui ai donnée, c'est important. Elle est loin d'avoir le premier rôle, mais elle ne fait pas non plus de la figuration. Je vous ferai lire, si vous voulez bien, dans un mois ou deux. Bien à vous, Pascal.

La Désirade, ce mercredi 11 mars, 15h.

Cher Pascal,

Je viens de lire votre lettre, je relève les yeux sur les montagnes enneigées d'en face, Gidon Kremer joue un quartet pour cordes de Schubert et j'essaie de vous imaginer, là-bas à Ramallah, votre compagne et vous. Aussitôt je revois ces maisons explosées des hauts de Dubrovnik, en mai 1993, à la frontière serbe où m'avaient entraînés deux reporter allemands; je revois quelques enfants égarés dans les ruines et cette tête coupée de sanglier que des combattants croates avaient clouée contre la paroi d'une maison serbe incendiée - la première fois que j'ai flairé l'odeur de la guerre...

Que vous soyez à Ramallah parce que vous en aimez le climat, les brochettes et la purée de pois chiche, est déjà un début de roman. Ce que vous m'écrivez, ensuite, de ce que vous vivez, votre projet de Frankenstein rattrapé par la réalité, la réalité environnante que vous découvrez et celle qu'évoquent les médias, ensuite le Grand Cahier que vous relisez - tout cela aussi me paraît la substance même que nous avons à brasser en quête de ce qu'on pourrait dire "le vrai", dont La Vérité n'est probablement qu'un autre masque.

Je m'en vais voir, dès ce jeudi à Paris, dans quelles circonstances se déroule cette présentation des écrivains israéliens au Salon du Livre, dont je ne sais trop que penser pour ma part. Vous aurez compris, sans doute, que je ne suis partisan d'aucun camp. Simplement, je vous dirai mes impressions et tâcherai de rencontrer quelques-uns des auteurs présents.

Ce qu'attendant je vais descendre en ville où j'ai rendez-vous, tout à l'heure, avec un redoutable rebouteux censé me délivrer d'une vraie calamité de crampe dorsale. Meilleures pensées à votre moitié et mes amitiés du premier jour...

PS. Seriez-vous d'accord d'échanger avec moi, sur mon blog, des lettres semi-fictives à l'image des ces deux vraies ? Sans mêler du tout vie privée et publique, ce pourrait être une façon de parler des thèmes qui nous intéressent et du temps qu'il fait. Je manque terriblement, pour ma part, de vrais correspondants. Mais si cette façon de s'exposer vous fait violence, je comprendrais évidemment que nous nous bornions à une correspondance réservée. Je me rappelle pourtant ce livre étonnant qui s'intitulait quelque chose comme Conversation d'un coin à l'autre de la chambre, reproduisant les épistoles de deux écrivains russes de l'autre siècle... Amitiés. JLs.

Ramallah, le 11 mars, 21h.33

Ramallah, le 11 mars, 21h.33Cher JLK,

C'est avec grand plaisir que je me prête au jeu, les missives précédentes, présentes et futures incluses, à utiliser quand comment et où bon vous semblera. La correspondance sera d'autant plus originale que la poste régulière s'arrête elle aussi aux check-points... Je me rappelle un colis, adressé à un quidam expatrié. L'envoyeur avait naïvement indiqué Ramallah. Le colis est bien arrivé, mais avec plus d'un an de retard. Le courrier électronique est donc un bon choix, on ouvre sans doute nos lettres aussi, mais au moins elles passent les murs.

Notre correspondance en tout cas me changera de celle que j'entretiens avec la Sécurité Sociale française… Le sujet en est un litige qui m'oppose à ladite institution, celle-ci m'ayant effacé de ses fichiers, long séjour à l'étranger oblige. La lutte épistolaire m'oppose d'abord à Madame Bourgat, directrice du service contentieux, Mademoiselle Loiseau ensuite, département des indemnités, et enfin Monsieur Mouchu, sous-secrétaire au service contentieux (il n'est que sous-secrétaire, parce que j'ai dû recommencer toute la procédure suite à la démission inopinée de Mademoiselle Loiseau). Je pense en faire un recueil, il plaira, j'en suis persuadé, les mots sont enlevés, le style vif, les rebondissements nombreux. L'éditeur me suggère toutefois de réduire le tout à 400 pages, et de ne pas y inclure mes réclamations au sujet de la nouvelle machine à laver que ma mère - bref, ceci pour dire que les lettres d'un écrivain sont toujours semi-fictives, comme vous le suggérez, nous avons une grosse propension au mensonge, et les mots nous sont trop importants pour qu'on puisse les signer les yeux fermés et en toute naïveté... Peut-on attendre quelque chose d'authentique, de la part d'un écrivain ? Lui qui doit toujours polir ses phrases, les parfaire, les atténuer ou les exagérer ?

Votre description de tête de sanglier en tout cas fait froid dans le dos. J'avais lu quelque part que la violence en ex-Yougoslavie ne s'expliquait que par la quantité de slivovic que les combattants ingurgitaient. C'est peut-être vrai. On ne trouve pas de slivovic ici, ni de têtes de sanglier – mais c'est peut-être parce que le cochon est banni, en Israël comme en Palestine. Le conflit est moins violent, c'est un fait. C'est un « conflit de basse intensité », c'est le terme technique, c'est joli, c'est comme le courant de basse intensité, ça pique un peu les vaches, dans les champs, ça suffit à les tenir à l'écart. Les écrivains que vous rencontrerez jeudi auront des mots plus justes, j'attends avec impatience le récit de votre ballade au salon, je l'aurais volontiers faite en votre compagnie.

En attendant, toutes mes salutations à votre rebouteux, vous m'en direz des nouvelles. Moi c'est l'épaule qui coince, satanée souris d'ordinateur. Je pourrais aller me faire masser au hammam, mais on vous y casse un bras pour un oui ou pour un non, c'est embêtant. Salutations distinguées à votre épouse, et mes amitiés du premier soir… Pascal.

La Désirade, ce 11 mars 2008, 23h.

Cher Pascal,

Le sieur Robertino m'a presque cassé, comme cela arrive dans les hammams, tout en me reboutant, au point que je suis entré chez lui la tête fichée dans les épaules, et que j'en suis ressorti la faisant tourner comme un gyrophare. Le personnage est à peindre, autant que son antre. Cela se trouve sous-gare, à Lausanne-City, dans une rue évoquant un canyon, et l'on entre en passant sous une arche avant de se retrouver dans un trois-pièces fleurant la vieille bourre aux murs couverts de centaines de fanions d'équipes de foot et de trophées de toutes sortes, entre cent photos de bateaux et d'enfants (le maître de céans doit être grand-père à la puissance multi) et d'oiseaux et de lointains à vahinés.

Lorsque vous arrivez, vous prenez place dans une salle d'attente évoquant une gare de province, et là vous entendez les premiers cris sourds, assortis parfois de hurlements, qui indiquent la progression des soins prodigués à ceux qui vous précèdent. A vrai dire je m'attendais au pire, et ce fut donc à reculons que j'entrai dans la salle de torture de ce tout petit homme tout en muscles et en uniforme chamarré de soigneur (il l’a été dans diverses équipes fameuses), mais tout s'est finalement bien passé. Sans un mot, après m'avoir interrogé sur la nature du mal, Robertino m'a fait m'asseoir sur une chaise bien droite derrière laquelle il s'est tenu bien droit. En quelques mouvements puissants, il m'a alors retroussé les tendons et les muscles et les os et la peau de mon épaule droite, faisant rouler et se tordre le tout comme une corde et, des pouces ensuite, faisant sauter un noeud après l'autre; après quoi, même traitement à l'épaule gauche. Or curieusement, mon bourreau semblait plus éprouvé que moi par ce début de traitement. Ensuite, de te prendre un bras après l'autre et de te les secouer comme de grosses lianes, pour en arracher Dieu sait quoi, avant le finale: les pouces cloués dans les clavicules, puis quatre torsions aux os des articulations des bras, comme s'il voulait te mettre les mains derrière et les coudes et les épaules à l'envers. Et pour finir: merci: l'homme vous salue comme un maître de karaté stylé et vous vous fendez de dix ou vingt modestes francs, à votre choix, qu’il serre aussitôt dans un modeste tiroir. Or un ostéopathe diplômé m'aurait pris vingt fois plus et je ne serai pas en état, ce soir, de vous pianoter ces quelques mots.

Ah les aventures de Madame Bourgat, de l'oiselle Loiseau et de Monsieur Mouchu du contentieux: je guette déjà l'A suivre, vous m'avez affriolé: on voit que le monde est partout pareil, mais à présent racontez encore. Je me réjouis déjà, demain, de retourner à Ramallah. Votre ami du premier jour. JLS.Ces quatre lettres marquent le début d'un échange épistolaire qui en compte aujourd'hui 136. Il a scellé une amitié qui s'est incarnée en été 2008, avec la visite de Pascal et de sa compagne, Serena, sur les hauteurs de Montreux, en Suisse romande, où se trouve La Désirade.

-

On intègre

…Voilà les gars, la Fête est finie, vous allez me nettoyer ces arbres, je ne veux plus voir un ballon, plus une balle, plus une boule, et pas de boulettes dans les hautes branches: tout en légèreté que vous y allez - comme dans vos pays, les gars, le service de l’immigration de la Municipalité se recommande: surtout pas de complications…

Image : Philip Seelen -

Gaza vu de Paris

Lettre de Philip Seelen, Paris.

Chers amis,

Nous sommes tous un peu Méditerranéens et donc tous affectés plus ou moins profondément par les tueries du territoire de Gaza. La dernière lettre de notre frère-correspondant à Ramallah est prenante par le transfert de la terreur vécue par les cibles civiles palestiniennes sur la cible que devient Serena, à qui on s'identifie naturellement, cette Serena au prénom de chez nous, cette Serena si proche culturellement, cette Serena si douce et si généreuse avec les cibles palestiniennes...cette Serena avec qui nous vivons en direct, avec l'image et le son, et avec son amoureux, la terreur qu'engendre la situation de cible à la merci de brutes armées jusqu'aux dents dont la mission consiste à éliminer ces cibles...fire... target out... game over...en hébreu bien sûr.

Ce qui me bouleverse dans toutes ces nouvelles, toutes ces images, ces prises de position, c'est l'impression de déjà vu, déjà lu...de 1968 avec les massacres de plusieurs milliers de Palestiniens par les troupes spéciales du petit roi de Jordanie dans les camps de réfugiés de Amman à aujourd'hui et ces 500 morts et 2'500 blessés déjà alignés sur le sinistre compteur des agences de presses internationales...

Ces cadavres de femmes et d'enfants dans leur linceul blanc couchés à même le sol de l'hôpital attendant leur inhumation selon les rites musulmans ou chrétien puisque, ne l'oublions pas. plus de 10 % des Palestiniens sont chrétiens.

La plus grande victoire des partisans de la guerre intermittente-permanente, chez les Israéliens comme chez les Arabes, c'est de nous faire vivre avec cet arrière-goût de sang en permanence au fond de nos gorges...toutes ces petites vies qui ne grandiront jamais, toutes ces mères qui ne caresseront plus leurs enfants, tous ces pères qui ne seront plus admirés et aimés...

Et toutes ces haines qui viennent encore alimenter les banques de la colère...j'ai suivi de loin cette immense manifestation de plusieurs dizaines de milliers de manifestants à travers Paris, samedi. Je n'y ai rencontré que des cris colériques, des appels à la vengeance, des slogans convenus, des manipulateurs d'émotions, des gérants prospères des comptes banquaires de la colère, des insultes antisémites proférées sans retenues ni réprobation, appelant à l'anéantissement d'Israël, je n'ai perçu aucune expression de compassion silencieuse et respectueuse de la mémoires des victimes, seuls les cris, la colère, la vengeance, la gérance des politiques...je n'avais aucune envie de prendre une quelconque image de ce rassemblement sans dignité dont les participants me semblaient ressembler en négatif à leurs adversaires sur l'échiquier abstrait où se joue la manipulation des haines et des peurs...la rue me semblait hostile à la raison, à mille lieux de toute expression de compassion, occupée à alimenter encore et encore la haine intercommunautaire...

Et toutes ces haines qui viennent encore alimenter les banques de la colère...j'ai suivi de loin cette immense manifestation de plusieurs dizaines de milliers de manifestants à travers Paris, samedi. Je n'y ai rencontré que des cris colériques, des appels à la vengeance, des slogans convenus, des manipulateurs d'émotions, des gérants prospères des comptes banquaires de la colère, des insultes antisémites proférées sans retenues ni réprobation, appelant à l'anéantissement d'Israël, je n'ai perçu aucune expression de compassion silencieuse et respectueuse de la mémoires des victimes, seuls les cris, la colère, la vengeance, la gérance des politiques...je n'avais aucune envie de prendre une quelconque image de ce rassemblement sans dignité dont les participants me semblaient ressembler en négatif à leurs adversaires sur l'échiquier abstrait où se joue la manipulation des haines et des peurs...la rue me semblait hostile à la raison, à mille lieux de toute expression de compassion, occupée à alimenter encore et encore la haine intercommunautaire...

Pour finir, quelques-uns ont brûlé des véhicules, cassés des vitrines, pillés des boutiques de chaussures et de matériels électroniques...et Paris s'est endormi.

Vive l'art, la poésie et la littérature, remparts indispensables aux fanatismes et à la haine.

Vive l'art, la poésie et la littérature, remparts indispensables aux fanatismes et à la haine.

Chaleureusement.

P.Images: Philip Seelen

-

Progrès

… L’Apparition se manifeste depuis sept ans, chiffre sacré, toujours à gauche des trois feux rouges, chiffre sacré, de la place de l’Horloge, entre le sixième (deux fois trois, chiffre sacré) et le douzième (quatre fois trois, chiffre sacré) coups marquant le passage d’un an à l’autre, puis le phénomène disparaît comme vont disparaître ces trois damnés feux rouges, enfin remplacés par un giratoire aux normes…

Image : Philippe Seelen -

Le Grand Imagier

… Chez nous on ne l’appelle plus le Grand Horloger, vu ce qui se passe dans la Mécanique Générale ou dans la bande de Gaza – même s’il n’y est pour rien -, mais en tant que Chef Op nous lui gardons tout notre crédit de romantiques attardés : vraiment il assure, et puis il a passé de l’argentique et du celluloïd au numérique, voire à l’image virtuelle, avec une flexibilité digne de son génie artiste, et du matin au soir, jusqu’au Vallon de Villard où nous créchons, il nous en met encore plein la vue…

Image : Philip Seelen -

Sarko

…Force m’est de constater, chères concitoyennes et concitoyens, amis de la France d’en haut, sœurs et frères de la France d’en bas, que je me suis senti depuis toujours un enfant, puis un jeune homme – un homme jeune et enfin un homme fait, littéralement porté et poussé par vous, femmes et hommes de France dont les mains ont été, en toute simplicité, les ailes de ma Destinée, corroborant enfin le sentiment dont je me flatte que ce n'est pas avec vos pieds que vous avez voté pour Moi…

…Force m’est de constater, chères concitoyennes et concitoyens, amis de la France d’en haut, sœurs et frères de la France d’en bas, que je me suis senti depuis toujours un enfant, puis un jeune homme – un homme jeune et enfin un homme fait, littéralement porté et poussé par vous, femmes et hommes de France dont les mains ont été, en toute simplicité, les ailes de ma Destinée, corroborant enfin le sentiment dont je me flatte que ce n'est pas avec vos pieds que vous avez voté pour Moi…

Image : Philip Seelen -

Question d’âge

… Môme on y va cracra: haut les mains, bas les culottes ! puis on a quinze ans, on se la joue romantique, on s’exalte: haut les cœurs ! et comme on se fait plus insistant: bas les pattes ! ensuite on croit tout savoir, on a vingt ans, des anges passent et à la question de savoir à quoi rime à la fin tout ça : je donne ma langue au chat…

Image : Philip Seelen -

Débat occulte

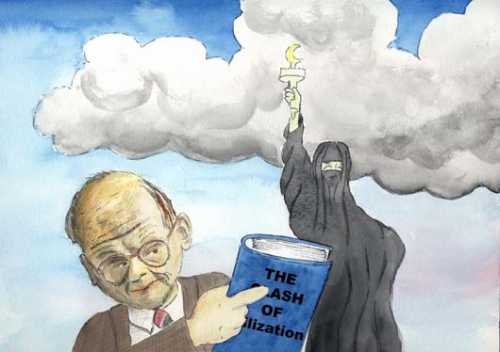

Sur un message posthume de Samuel P. Huntington à JLK. Par manière d’hommage malicieux…

Dans ma dernière lettre à mon ami Pascal Janovjak, à Ramallah, parue le 1er janvier 2009 et intitulée Pour un année d’embellie, je hasardai l’opinion selon laquelle la notion de Choc de civilisations, dont on nous a rebattu les oreilles au lendemain du 11 septembre 2001, ne serait qu’une de ces formules à la fois vagues et péremptoires qui servent à conforter une idéologie, en l’occurrence celle de l’Axe du Bien chère au président Bush et à ses inspirateurs néolibéraux. Comme chacun sait, cette notion émane d’un livre du professeur américain Samuel Huntington, Le choc des civilisations, lui-même développé à partur d’un article paru en 1993 dans la revue Foreign Affairs. Or Samuel Huntington, décédé le 24 décembre dernier à New York d’une crise cardiaque, a trouvé la vigueur posthume de répondre à ma pique dans un commentaire daté du 1er janvier et que je reproduis texto.

« Je n'ai vraiment pas de chance. Personne ne m'a lu en Europe, mais ca fait toujours bien, pour l'intellectuel et/ou le journaliste du vieux continent, de me ringardiser au détour d'une petite phrase, en introduction, en phrase d'accroche ou que sais-je encore... »

Je regrette, sincèrement, d’avoir vexé un défunt que mon intention n'a jamais été de ringardiser, dont je comprends cependant le dépit. Si le cher prof est injuste en affirmant que «personne» ne l’a lu en Europe, voire dans les 39 pays du monde dont les lecteurs ont eu connaissance des traductions de son livre, il est vraisemblable que la plupart des mortels qui se réfèrent à sa formule le font sans avoir lu ni l’article de Foreign Affaire ni son fameux ouvrage, dont les thèses sont à vrai dire si connues qu’on en peut faire l’économie. Ainsi n’ai-je fait, pour ma part, que citer tel ou tel intellectuel et/ou journaliste qui avait entendu parler de ce que prétendait telle journaliste et/ou intellectuelle laquelle aura plus ou moins lu tel résumé des thèses de l’excellent idéologue américain, lequel se cite lui-même dans le message qu’il m’a adressé :

« Le monde d’après la guerre froide comporte sept ou huit grandes civilisations », m’écrit-il d’abord en supposant que je l’ignore - puisque aussi bien je ne l'ai pas lu...

« Le monde d’après la guerre froide comporte sept ou huit grandes civilisations », m’écrit-il d’abord en supposant que je l’ignore - puisque aussi bien je ne l'ai pas lu...

Mais là, je suis obligé de préciser pour la lectrice et le lecteur de ce blog qui l’ignoreraient crassement: qu'Huntington définit les civilisations par rapport à leur religion de référence (le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc.), et leur culture. Il définit sept civilisations et potentiellement une huitième : Occidentale (l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis), latino-américaine, islamique, slavo-orthodoxe (autour de la Russie), hindoue, japonaise, confucéenne (sino-vietnamo-coréenne) et africaine.

Puis il continue : « Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre Etats. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chance de provoquer des guerres élargies ont lieu entre groupes et Etats issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux les plus importants tiennent aux différences entre civilisations. L’Occident n’est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multicivilisationnelle. »

Bien entendu, le résumé des ses propres thèses est lacunaire, mais on sent encore la vivacité de Mr. Huntington, et son indéniable originalité, dans ce qui suit : « L’expansion de l’Occident a été facilitée par la supériorité de son organisation, de sa discipline, de l’entraînement de ses troupes, de ses armes, de ses moyens de transport, de sa logistique, de ses soins médicaux, tout cela étant la résultante de son leadership dans la révolution industrielle. L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais.

« Seule l’arrogance incite les Occidentaux à considérer que les non-Occidentaux s’occidentaliseront en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de l’Occident. Le lien entre puissance et culture a presque toujours été négligé par ceux qui pensent qu’apparaît et doit apparaître une civilisation universelle comme par ceux pour qui l’occidentalisation est une condition nécessaire de la modernisation. Ils refusent de reconnaître que la logique de ces raisonnements les incline à soutenir l’expansion et la consolidation de la domination de l’Occident sur le monde et que si les autres sociétés étaient libres de façonner leur propre destin, elles revigoreraient leurs croyances, leurs habitudes et leurs pratiques, ce qui, selon les universalistes, est contraire au progrès. Que d'arguments pour les bellicistes de l'axe du bien en effet... »

Que répondre, alors, au cher Professeur sans l’avoir lu – ce qui est désormais notoire ?

En ce qui me concerne je me contenterai de hasarder quelques éléments de réponses piqués à gauche et à droite, voire à hue et à dia, en reconnaissant au préalable qu’il y a du vrai dans pas mal d’observations de S.P. Huntington.

En résumé de résumé, Huntington rappelle que la longue maturation des civilisations donne plus de consistance à leurs entités que les idéologies. N’est-ce pas évident ? Secundo, que leur rapprochement aboutit à l’exacerbation des tensions entre civilisations différentes. Cela, en revanche, se discute. Que l’effacement du sentiment national, sous l’effet de la mondialisation, favorise les replis identitaires ou religieux. Probablement, n’est-ce pas, mais est-ce une règle universelle ? Que l’affaiblissement de l’Occident encourage un tropisme de rivalité. Tropisme signifierait automatisme organique, et vérifié comment ? Que les rivalités identitaires ont un caractère irréductible et non négociable. Alors là, Huntington a beau se dire démocrate : un pseudo intellectuel et/ou journaliste suisse ne peut que se rappeler sa propre histoire et parier encore pour d’autres fédérations et confédérations - optimiste invétéré qu’il est en matière d'inventions et de reformulations culturelles et/ou politiques…

En résumé de résumé, Huntington rappelle que la longue maturation des civilisations donne plus de consistance à leurs entités que les idéologies. N’est-ce pas évident ? Secundo, que leur rapprochement aboutit à l’exacerbation des tensions entre civilisations différentes. Cela, en revanche, se discute. Que l’effacement du sentiment national, sous l’effet de la mondialisation, favorise les replis identitaires ou religieux. Probablement, n’est-ce pas, mais est-ce une règle universelle ? Que l’affaiblissement de l’Occident encourage un tropisme de rivalité. Tropisme signifierait automatisme organique, et vérifié comment ? Que les rivalités identitaires ont un caractère irréductible et non négociable. Alors là, Huntington a beau se dire démocrate : un pseudo intellectuel et/ou journaliste suisse ne peut que se rappeler sa propre histoire et parier encore pour d’autres fédérations et confédérations - optimiste invétéré qu’il est en matière d'inventions et de reformulations culturelles et/ou politiques…

D’aucuns ont relevé le caractère sombre, voire apocalyptique des thèses de S.P. Huntington, rappelant celles de l’auteur du Déclin de l’Occident. Selon lui, le sentiment de la différence aboutirait forcément à la violence. Mais est-ce si sûr ? Au contraire d’un Fernand Braudel, qui insistait sur la fluidité évolution des civilisations, Huntington y voit des unités encloses sur elles-mêmes, sans inter-dépendances. Mais celles-ci ne sont-elles pas au contraire constantes à travers l'Histoire et aujourd'hui plus que jamais, et ne voit-il pas que la plupart des conflits actuels ne se déchaînent pas entre civilisations mais à l’intérieur de certaines d’entre elles ?

Bref, la notion de choc des cultures a cela de discutable, à mes yeux, qu’elle nie le processus complexe et progressif des échanges entre cultures et civilisations dont celles-ci se sont toujours nourries, et la vision de Huntington pèche en cela qu’elle oppose un Occident compact, même hautement affaibli et critiquable, à de nouveaux barbares qui l’assiégeraient de toute part.

Mais qu’en pense aujourd’hui le cher homme de son nouveau poste d’observation ? RSVP…S.P. Huntington. Le choc des civilisations. Odile Jacob.

A lire aussi: Jean-Claude Guillebaud, Le commencement d'un monde, Seuil, 2008.

René Girard, Celui par qui le scandale arrive. Desclée de Brouwer, 2001.

Marcel Gauchet, La Condition politique, Gallimard, 2005.

-

Vanité des vanités

…J’te jure qu’y a aussi des cons chez les arbres, des qui se la jouent marioles, des qui se montent la tige, des qui te persiflent en te taxant de résidu de futaie alors qu’eux s’écoutent pousser et se donnent du jabot dans les nids de corneille que ça fait fuir les pies, non mais t’en fais pas noisetier, y a une justice: tu verras qu’y tomberont de plus haut que nous, les cons dont on fait du bois de poteaux piteux…

Image : Philip Seelen -

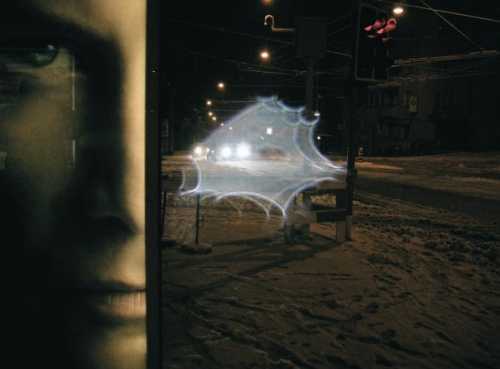

Cette flamme dans le froid

A La Désirade, ce 1er janvier 2009. - C'était hier, le dernier jour de l'année, et le feu de la cheminée se reflétait dans la fenêtre donnant sur l'arbre enneigé. L. en a capté l'image et a noté:Au milieu de nulle part, la flamme vive de mon coeur emporte la froidure! Mon coeur c'est toi et moi et nous ! La flamme elle rayonne comme une dentelle enserrant la vie!

A La Désirade, ce 1er janvier 2009. - C'était hier, le dernier jour de l'année, et le feu de la cheminée se reflétait dans la fenêtre donnant sur l'arbre enneigé. L. en a capté l'image et a noté:Au milieu de nulle part, la flamme vive de mon coeur emporte la froidure! Mon coeur c'est toi et moi et nous ! La flamme elle rayonne comme une dentelle enserrant la vie!On entre donc dans la nouvelle année en douceur, malgré les sombres nouvelles qui nous arrivent de Gaza. A croire que l’espoir porté par chaque recommencement doive se trouver entaché par quelque guerre ou quelque autre désastre qui nous rappelle que le chant du monde ne va jamais sans le poids du monde.

Image: Lucienne K.

-

L’innocente

… Enfin tu connais Maryjane, elle n’a aucune idée, ils lui disent : après tout ce n’est qu’une bouche, on vous demande rien de plus, donc on vous donne 300 euros, et elle marche, la souris blanche, tu te rends compte, avec ce qu’ils vont faire de cette bouche, le dinar qu’ils vont faire pisser avec cette bouche affichée partout jusque dans le métro, mais j’ai beau lui dire : ta bouche c’était minimum 3000 euros et ça nous faisait une semaine à Djerba - tu connais Maryjane…

Image : Philip Seelen -

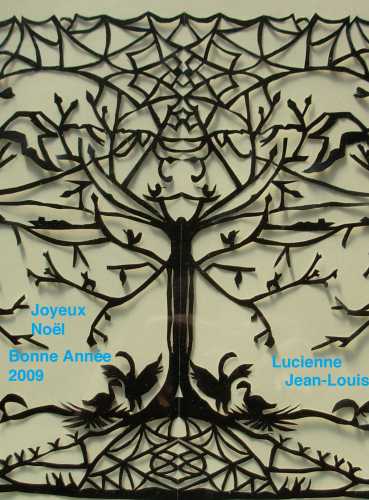

A celui qui, à celle qui, à ceux qui...

À Sophie et Julie et leurs Jules / à Philip et Philippe et Filou et mon doux Phil de verre et ses anges gardiennes / à tous les K et aux F et aux L de La Casona / à notre chère BA / à Luna qui vient de naître et à ses jeunes vieux / à Michèle et Aurial / à Niki et sa bande de voyous et de voyelles / à Jean-Michel et Corine et Sarah et la chtite dernière / à Dimitri / à Marius Daniel et à ses belles / à Pascal et Serena / à noss deux Hélène et à Léo / alla Professorella ed al Gentiuluomo ed a Thea ed ai sette gatti con sei code / a Fabio Ciaralli nel carcere di Marina Massa / à Nicolas et Battuta et Jalel / à François et sa tribu tourangelle / à Jean-François du Feuilly / à René et son Annemarie / à D et à D / à Christiane de Saint-Ouen / aux ondines Soulef et Oceania / aux ondins Heurtebise et Matthieu de Berlin / à Fred au cheval bleu / à Bertrand en Polska / à Mirek de Brno / à Gilles-Marie au miel de fiel / à Alina et son auréole de papier / à Jacqueline et son Antonin et leurs Félix et Lou / à Jean et son Isabelle / à Eric le curieux / à Myriam / à Sarah du Théâtre au bord de l'eau / à René qui est rené de son crabe /à Rodrigue / à Nathalie et Frédéric et leur Anatole / à Maya / à Alain et à Marie-Joséphine / à l'autre Alain du Sud-Est et à sa compagne / à David le boxeur et à son club / à l'autre Alain du Sud-Est profond / à Bill Adelman / à Marie de Tahiti et à Marie sur Loire / à l'Anne-Marie et sa copine Anne / à Frère Maximilien-Marie / à Alain et son dragon / à Clopine / à Raymond et son vieux Paul / à Bona des Couleurs / à Pascal / à Bruno / à Nadia du Canada / à Bernard et sa Joëlle / à Denis et sa Mireille et à Mireille et son Jean-Marc / à Fabien et ses pinceaux / à Pascal et Gilbert revenus de l'enfer / aux camés et aux pédés et aux gens ordinaires ou extraordinaires / à Maritou et Pierre et Yvan nos voisins d'alpage / à Maria et à Damien des îles / aux commères et compères de 24Heures sur 24 / au gang de la rubrique culturelle et à Michel qui va nous manquer durant son trip californien / à Louis-Philippe et Sylvie en nos Lectures croisées / à Claude et à Sylviane et à Karine mes libraires préférés / à Pascale de L'Implacable brutalité du réveil / à Charles le bon génie de Comme il vous plaira / à tous les autres souriants ou fulminants / à Jacques des insomnies / à Etienne et Alain de la Ligne de coeur / à ceux qui crèvent la faim et à ceux qui croûtent / aux Méchants et aux Gentils, très bel et bon An 9.

Papier découpé: Lucienne

-

A tu et à toit

Pour Lady L.

…L’important c’est que je t’ai, toi, parce que sans toi je t’aurais pas, et ça j’aimerais pas, je sais bien que j’ai un toit et que c’est déjà ça, mais un toit sans toi, je te le dis rien qu’à toi: franchement j’aimerais pas trop ça, j’aurais froid, sans toi ce serait pareil que sans toit…

Image : Philip Seelen

-

L’esprit d’escalier

…J’ai pas su lui parler, j’ai pas osé lui offrir un verre, j’ai pas trouvé les mots, c’est pourtant pas compliqué de dire à quelqu’un qu’on sent qu’on est fait l’un pour l’autre et que ce sera pour la vie, mais je suis tellement nul, je sais pas, j’aurais pu lui dire : vous êtes Schweppes ! Ou bien, je sais pas : vous êtes Naturellement Pulpeuse! mais voilà : même ça j’ai pas pu tellement je suis mal barré…

Image : Philippe Seelen

-

Femme-objet

…La c’est vraiment limite insupportable, on peut pas laisser passer ce genre de représentation, on s’est quand même pas bagarrées comme des furies pendant les années 60-70 pour en arriver là, non mais je rêve : c’est quoi cette régression, et je te parie que c’est en résine même pas biodégradable, enfin t’imagines ce que peuvent ressentir là-devant des camarades pas trop gâtées par la nature…

Image : Philip Seelen -

Dantec genre road story

Un roman qui se la joue polar paramystique genre Sailor et Lula de SF: Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute.

Cela commence par un braquage dans une vieille poste de la région parisienne et la ligne de fuite de la narration suit la cavale d’un couple « speedé », porteur d’un neurovirus dangereux qui a cela de particulier de rendre plus «performant». Lui, fils de gauchiste rejetant son paternel, informaticien de formation et se rêvant flic-mercenaire, s’est retrouvé braqueur avec Karen, journaliste lausannoise (!) issue d'une famille de Tchèques victimes du nazisme-et-du-communisme et fan du saxophoniste déjanté Albert Ayler, massacré en 1970 à New York. La motivation finale de ce couple d’enfer semble de se retirer sur une île lointaine. Un cliché de plus. Et même fastidieux si l’on compte les paragraphes consacrés aux ruses des protagonsites pour échapper à leurs poursuivants et planquer leur butin. Quelques épisodes violents relanceront l’intérêt du lecteur friand d’arts martiaux divers, mais c’est sur un autre plan qu’on retrouve (un peu) Dantec, même s’il n’a plus l’air d’y croire tellement lui-même.

Le « plan » en question recoupe, on s’en doute, les composantes spatio-temporelles de la réalité, les interférences entre matière et musique, science et mystique. Au passage, on aura appris que le neurovirus, dit de Schiron-Aldiss, déclenche «une appréhension nouvelle des phénomènes quantiques, probabilistes et relativistes». Sic. Et dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique...

Quant à l’angéologie version Dantec, elle joue ici sur quelques motifs narratifs resucés, avec la mission révélée à Karen, via les «états augmentés» du neurovirus, de sortir Albert Ayler de ses limbes pour le réintégrer dans sa «forme infinie». En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans le couple «élu». Trop sérieux s'abstenir... Or, comme il s'agit de faire un peu sérieux quand même, il est précisé que le braqueur camé qui nous a embarqués a lu quelques livres édifiants durant sa période d’isolement médico-sécuritaire: un peu de Jung-Freud-Reich, mais aussi de l’ethnologie aborigène, la Bible et le Pères de l’Eglise en multipack.

Ainsi cette bédé pour ados «augmentés» débouche-t-elle finalement sur cette révélation: La Révélation, justement, autrement dit l’Apocalypse, vers laquelle on se dirige à pas chaloupés dans les «blue suede shoes» d’Elvis sur lesquels il est recommandé de ne pas marcher, sinon gare à la tatane - destination finale : Armageddon…

Maurice G. Dantec. Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute. Albin Michel, 210p. En librairie le 8 janvier 2009.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 30 décembre 2008.

-

Nanni cantabile

…J’attendais de retourner sur le lieu de tournage ou je devais jouer un père qui vient de perdre sa femme adorée et se met à attendre tous les jours son enfant à la sortie de l’école, quand je me suis dit qu’attendre sur ce banc serait plus cool, donc j’ai attendu, et la neige s’est mise à tomber, et là je me suis dit que ça mettrait un peu de poésie à ce film censé se passer en été…

Image : Philip Seelen -

Cette flamme

Cette flamme qui brûle au fond des êtres est belle et pure. Ce n'est pas une déflagration qui calcine. C'est une action obstinée et réfléchie, une combustion continue. C'est la force de l'irréductible.

C'est une flamme qu'on ne remarque pas tout d'abord, parce qu'on est souvent distrait par toutes les étincelles et tous les éclats qui tourbillonnent sans cesse : la brillance, le luxe, miroirs partout tendus, phares aveuglants braqués sur les yeux, grandes plages de couleur, de blancheur.

Mais lorsque tout devient gris de fatigue et d'usure, lorsque la plupart des êtres se sont éteints et se sont effacés, alors on remarque cette lueur étrange qui brille par endroits, comme des feux de braise. Quelle est cette lueur? Que veut-elle? Est-ce le désir? Le plus simple désir alors, la force de la vie, la force de la vérité.

Ceux qui refusent les mensonges, ceux qui ne sont pas compromis dans les affaires louches du monde, ceux qui ne se sont pas avilis, qui n'ont pas été vaincus, ceux qui ont continué à vibrer quand tous les autres se sont endormis : la lumière n'a pas quitté leurs yeux. Elle continue à sortir de leur peau, de leur âme, la lumière pure qui ne cherche pas à vaincre ou à détruire.

La lumière pour cette seule action : voir, aimer.

Je cherche ceux et celles qui brûlent. Ce sont les seuls immortels.

J.M.G Le Clézio(Cité par Océania, alias Danielle D. en courriel amical, ce matin, par manière de voeux. Bonne vie à elle, et à tous réitérés, pour l'An 9)

Image: Philip Seelen

-

L'enfant mystérieux

Avec Arnaud Rykner dans le silence blanc. Reading Rando (5)

«Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe », écrit Jacques Audiberti, et c’est sans cesser de penser à un été désert, silencieux et blanc, au fond des chambres duquel on entendrait de cristallines voix d’enfants, que je marchais cet après-midi limpide en me remémorant les premières pages d’Enfants perdus, cinquième livre d’Arnaud Rykner dont l’image de couverture, signée Bernard Faucon, et la même limpidité des phrases développent une lente et lancinante rêverie dont le protagoniste muet est un garçon qui se sent muer, au sens profond du terme, comme si son corps donnait naissance à un autre corps confusément ressenti comme inhabitable, vers une vie pressentie invivable.

D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.

D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.

Le silence de la neige et le silence de la mer sont comparables par le sentiment d’infini qu’ils dégagent, mais c’est par une cabane dans un arbre que, marchant le long de la forêt, m’ont surpris tant de souvenirs au moment où il est question, dans le roman d’une cabane toute semblable, où le garçon secret a établi son royaume que nul ne lui dispute d’ailleurs: « L’arbre, il le connaît bien. C’est le sien, celui où il habite quand il sent qu’il ne peut plus habiter en bas, avec eux, les autres ». Le silence de la neige, plus que celui de la mer, sauf à l’aube immobile, creuse une sorte de temps songeur dans le temps, et c’est précisément « loin de l’année » que les enfants se retrouvent pour jouer : jouer aux aveugles dans le brouillard d’une entrée maritime, jouer à la mort pour voir comment c’est, jouer à la guerre le temps de lancer quelques pétards, joués à être perdus en s’impatientant, S.O.S. venez-me-délivrer, que des sauveteurs surviennent.

Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.

Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.

Rien ici de la suavité factice d’une enfance idéalisée autour du mythe de l’innocence, mais le récit d’une sorte de fatal arrachement à la vie de l’enfant mystérieux, évoque par Ruysbroeck l’Admirable et qui m’a rappelé, dans le jour déclinant, ces mots de Juan Carlos Onetti : « Je me déplaçais parmi des corps et des voix sans perturber le chemin qu’ils s’étaient imposés, tenaces involontairement, oublieux de l’heure de leur mort et ignorant en outre que le temps n’existe pas. Mais je le savais, moi, depuis l’enfance, et je protégeais mon secret comme une maladie »…

Or le garçon d’Enfants perdus ne pourra jamais dire «depuis l’enfance», puisqu’il choisit de faire exister le temps en s'immolant – et je voyais là-bas, sur la neige, comme une tache de sang bientôt évaporée…

Arnaud Rykner. Enfants perdus. Le Rouergue, coll. la brune, 92p. Disponible en librairie dès janvier 2009.

Images: Philip Seelen.