Fellini en grande traversée

C’est une légende incarnée que Federico Fellini en sa féerie freudo-clownesque, c’est la rouerie géniale et l’art artisan dans toutes les manifestations de son cinéma, c’est le cas de dire, qui touchait à la vie vivante autant qu’à sa transmutation multiforme, jetant mille éclats sur fond de vieille tendresse humaine et de malice populaire, de vitalité bondissante et de mélancolie. A-t-on d’ailleurs envie que la légende perde de son merveilleux ou de sa cocasserie au nom de la vérité des faits ? Un premier test est à faire avec la naissance du Maestro, qu’un journaliste fit naître dans un train, en voiture de première classe, une nuit de janvier 1920, tout près de Rimini. Or Fellini se garde de démentir. Se non è vero… Mais voici que nous apprenons la vérité: que les cheminots de la côte romagnole étaient alors en grève et que nul train ne put servir de salle d’accouchement roulante cette nuit-là…

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.

Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.

Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.

J’allais reprendre le roman de Bob Dylan par François Bon, injustement laissé de côté depuis quelque temps, lorsque cet autre roman d’une vie et d’une œuvre (l’une et l’autre entremêlées intimement à tout instant, car le travail artistique était la substance même de la vie de Fellini) m’est tombé dans les mains pour y rester scotché, avec ses histoires pleines des nôtres, entre Giulietta et la Gradisca, la mère et les compères vitelloni…

Critique lui-même et dessinateur, scénariste et écrivain puis réalisateur, considérant la fabrications d'un film comme l’équipée d’un capitaine entraînant un équipage décidé à marcher en sens contraire… poète en mouvement incessant et formidablement attentif au moindre détail de ses réalisations (autant que son ami Pasolini, dont il freina la moindre les débuts, ou que Visconti dont on découvre ici les détails de la brouille et de la réconciliation), qui était essentiellement Fellini en tant qu’artiste? Un pittore ! Un peintre, répondait-il lui-même. Un peintre de notre temps aussi peu réaliste qu’abstrait, un peintre sur bulles de celluloïd qui eût aimé « fixer » un seul tableau, mais quoi, fermons les yeux tout en lisant : le tableau demeure…

Tullio  Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

litterature - Page 29

-

E la nave torna…

-

Blowin' In The Wind

De Bob Dylan à Robert McNamara

A La Désirade, ce samedi 29 décembre. – J’ai commencé la journée d’hier par une longue balade dans la foulée de Bob Dylan, tel que le raconte François Bon, et nous avons fini la soirée entre amis à regarder The Fog of War, où Robert McNamara, l’un des Masters of War que stigmatisait Dylan au début des années 60, parle longuement, face à la caméra, de sa trajectoire et de ses dilemmes de patriote américain qui aura vécu les bombardements incendiaires de Tokyo (100.000 morts en une nuit) et la terrifiante épreuve de la crise cubaine, avant la guerre au Vietnam dont la fuite en avant le désolidarisa finalement de Lyndon Johnson alors qu'il en fut longtemps l'apologiste froid.

Ce que j’aime beaucoup, dans la chronique biographique très serrée de François Bon, c’est qu’elle déconstruit la réalité d’une légende sans sacrifier l’aura de celle-ci. Comme un Blaise Cendrars, Robert Allen Zimmermann a senti très tôt que sa mythologie personnelle ne prendrait corps qu’au prix d’une image composée qui ferait de lui un personnage de roman (entre Dickens qu’il adorait, Mark Twain et Woodie Guthrie dont le récit de vie lui fut un choc), sans pour autant qu’il y ait là le début d’un marketing au sens actuel. Or cette légende de l’orphelin à casquette sur l’œil, mal sapé, mal lavé et dormant volontiers chez ses amis, « oubliant » sa fidèle parenté avant de lui imposer son pseudonyme, ne serait qu’un petit folklore sans l’omnivore obsession du folkeux revisitant ce fonds musical et poétique pour devenir une véritable mémoire vivante de l'Amérique d’en bas.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright.

J’écoutais No Direction Home en lisant François Bon, regroupant dans le film de Scorsese des enregistrements au son fréquent de fond de cave ou de salles d’époque, et c’était toute une époque de nos adolescences qui me revenait avec des échos de notre premier tourne-disques (mon père débarquant triomphalement un soir avec l'objet en question et Day O d’Harry Belafonte, d’ailleurs présent en ces pages) et de nos émissions de radio préférées; et ce fut le soir, après le énième passage d’I was young when I left home et de Masters of War, lorsque, avec nos amis, nous avons préféré, à la baveuse Star’Ac dédiée au jeune Gregory angélisé-victimisé, le film d’Errol Morris (Oscar 2004 du meilleur documentaire) constitué par le récit rétrospectif d’un demi-siècle de danse sur le volcan nucléaire, par l’ancien Secrétaire de la Défense de Kennedy puis de Johnson, Robert McNamara.

Un des maîtres du monde dit libre qui vous dit, comme ça, que ce qu’il a fait lui vaudrait la qualification de criminel de guerre si sa nation avait été vaincue, n’est pas banal, mais ce n’est ni dans le plaidoyer pro domo ni par l’autocritique que le récit de McNamara saisit et passionne: c’est par la mise en évidence, très documentée, d’une montée aux extrêmes marquée par quelques épisodes affolants (François Bon rappelle le climat de la crise cubaine vécu par Bob Dylan et les Américains, comme nous l’avons éprouvé nous-mêmes de loin) dont nous ne sommes pas sortis, même si nos enfants continuent à chanter au coin du feu, en attendant que les temps changent :On mettrait les fusils et les tanks au fond de la mer

Ils sont les erreurs de l’histoire ancienne…

François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p.

François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p.

Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont.

Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont. -

Un chant dans le noir

Poésie de Fabio Pusterla

Poésie de Fabio PusterlaLa poésie qui me parle vraiment est aujourd’hui rarissime, mais dès que j’ai « entendu » la voix de Fabio Pusterla, dès que je suis « entré » dans ses images et sa musique, dès que j’ai « vu » les objets tels que l’éclaire la lumière de ses mots, il m’a semblé ressentir la même amplification de présence, le même sentiment de dilatation intérieure et de perception accrue que j’ai pu éprouver en forêt ou dans les grandes villes à la lecture de Pavese ou de Saba. Philippe Jaccottet, dont Pusterla a traduit plusieurs recueils, dit très justement de sa poésie que « tout, à travers sa voix ferme, sobre, admirablement maîtrisée, est toujours à la fois quotidien, proche, vrai et vaste, réel et néanmoins mystérieux », comme je l’ai ressenti si fortement tout à l’heure, rangeant mes livres et retombant dans Une voix pour le noir, premier recueil en version bilingue que j’aie lu de lui, sur ce Paysage dont je dois recopier ici chaque mot dans nos deux langues :

Ici, il pleut des jours entiers, parfois des mois.

Les pierres sont noires d’averses,

les sentiers lourds.

Sur le bord des canaux :

Têtards, ferraille sombre. Une valise

goudronnée.

Un filet d’huile coule

sur le gravier. Dessus, du ciment

Si tu grattes la terre : des déchets,

briques écaillées, dents de lapins.

On peut penser à des bruits humains,

des pas, balles de tennis. Voix éventuelles.

Tout débris est admis à condition d’être inutile.

Comme il s’agit du vide il y a de la place pour tout,

Et ce peu qu’il y a, est comme s’il n’était pas.

Même les voies sont parfaitement inertes,

les lézards immobiles, les wagons

oubliés.

Et puis le poulailler. Les choses sans histoire.

Ou dehors. Une brouette

Qui n’a pas de roues. Un puits. Un seau pourri

Sans fond. Le prénom d’un idiot :

Luigino. Plumes dans le grillage, de poule.

Trous dans le grillage. Intrigues rompues.

Ce que vous n’appelez pas cruauté.

Je suis ceci : rien.

Je veux ce que je suis, fortement.

Et les mots : maintenant personne ne mes les volera.

Ce qui se chante en italien :

Qui piove per giorni interi, talvolta per mesi.

I sassi sono neri d’acquate,

I sentieri pesanti.

Sul bordo delle rogge :

Girini, latte scure. Una valigia

Incatramata.

Un filo d’olio cola

Sulla ghiaia. Sopra, cemento.

Se gratti la terra : detriti,

mattoni scagliati, denti di coniglio.

Si possono pensare rumori umani,

passi, palle da tennis. Voci eventuali.

Ogni frantume è ammesso purché inutile.

Siccome questo è il vuoto c’èposto per tutto,

E quel poco che c’è, è come se non ci fosse.

Anche i binari sono perfettaments inerti,

Le lucertole immobili, i vagoni

Dimenticati.

E poi il pollaio.Le cose senza storia.

O fuori. Una carriola

che non ha ruote. Un pozzo. Un secchio marcio

privo di fondo. Il nome di uno scemo :

Luigino. Piume dentro la rete, di gallina.

Buchi dentro la rete. Trame rotte.

Quello che no chiamate crudeltà.

Io sono questo : niente.

Voglio quello che sono, fortemente.

E le parole : nessuno adesso me le ruberà.

Cette poésie, cette lumière noire, ce chant muet me rappelle Tarkovski.

Et cette vision de nos enfants petits :

Sommeil de Claudia et Nina

Tu disais que le jour

l’obscurité reste dans les armoires,

ou derrière les montagnes,

et ne sort que vers le soir,

quand on peut dormir

et avoir peur.

Mais c’est une nuit d’insomnie, pleine lune,

et derrière chaque fissure l’air palpite,

magnétique, je devine

presque chaque repli des bois.

Ainsi je compte vos

respirations, corps ici tout près : longue vague

qui monte lentement et descend, qui revient,

Et dessous, des abîmes, la danse des murènes.

Fabio Pusterla. Une voix pour le noir (poésie 1985-1999). Préface de Philippe Jaccottet. Traduit de l’italien par Mathilde Vischer. Editions d’En Bas, 2001. -

De la pensée incarnée

La philosophie passe à mes yeux par la création verbale, ou elle me laisse froid. Un philosophe qui ne soit pas en même temps un écrivain, et j’entends par là plus précisément un poète travaillant la langue au corps et à l’âme, ne m’intéresse pas. La philosophie des spécialistes ne m’intéresse pas. La manie actuelle des professeurs de philosophie de se dire philosophes me fait bonnement sourire. Des pions qui rêvent du quart d'heure Warhol.

Repris ce matin ma lecture de Chestov. La philosophie de la tragédie. Basique pour moi. Comme un René Girard, Chestov incarne le penseur qui achoppe à la littérature, ici Nietzsche et Dostoïevski, sur la question de la vérité, du bien et du mal, de ce qui attire vraiment l’écrivain (la lutte contre les évidences) et de ce qu’il se dissimule (l’aplatissement humanitaire de Tolstoï) par confort intellectuel. Me dis alors que ces phrases vivantes surtout me parlent. Toujours m’attirent d’abord et avant tout les phrases vivantes. Cingria m’a libéré du marxisme et du structuralisme par ses phrases vivantes. Je me trouvais à parler papagei au milieu d’une cour de Papagei, et soudain j’ai lu ces phrases, de Cingria puis d’Audiberti, de Calet puis de Jules Renard. Et ce matin, précisément, je lis un papier de François Nourissier qui rapproche Calet de Jules Renard, puis compare Calet et Cingria, Calet et Vialatte, avec des propos sur Calet qui me semblent à la fois juste et mesurés - pas du tout les exagérations d’un Schmitt parlant de Monsieur Paul comme d’un des grands romans du XXe siècle, stupidité. A ce propos, je me dis qu’il faut s’exercer, chaque jour un peu mieux, à dire un peu moins de stupidités.

Chestov s’interroge sur l’origine de la transformation intérieure de Dostoïevski et de Nietzsche, dont il montre l’étroite parenté et ce qui les eût fait se haïr, comme deux frères ennemis: vérité invivable des limites de chaque génie enfermé dans sa chair et son absolutisme conquis de haute lutte, jusque sur le rebord de l’abîme de Pascal. Là que tout converge et divise (apparemment), selon les circonstances. Or, ce moment de la cristallisation d’une pensée personnelle me passionne également, thème de la seconde naissance et de chaque «nouvelle naissance» qui ponctue notre évolution à tous, si nous évoluons.

“Les hommes se doutent-ils que le commencement du jour est aussi mystérieux que le crépuscule, qu’il contient en suspens la même part d’éternité ? On ne rit pas aux éclats, d’un rire vulgaire, dans la fraîcheur toute neuve de l’aurore, pas plus qu’au moment où vous frôle la première haleine de la nuit. On est plus grave, avec cette imperceptible angoisse de l’être devant l’univers, parce que la rue n’est pas encore la rue banale et rassurante, mais un morceau du grand tout où se meut l’astre qui met des aigrettes aux angles vifs des toits”. (Georges Simenon La fenêtre des Rouet)

En reprenant ce matin l’Exégèse des nouveaux lieux communs de Jacques Ellul, trente ans après ma première lecture, je vérifie la solidité et la droiture de cette pensée, non du tout de droite mais dressée contre les nouveaux conforts de la gauche bien-pensante. Ce qu’il disait en 1966, à savoir que la bourgeoisie a absorbé tous les lieux communs d’une gauche omnitolérante et humanitaire, alors que le monde ouvrier s’adaptait pour sa part aux lieux communs du confort bourgeois, relance ce que prédisait Witkiewicz dans les années 20, à savoir l’avènement du nivellisme, et je comprends mieux moi-même, avec la distance, contre quoi j’ai toujours réagi en me montrant certes, parfois, trop complaisant envers la droite - mes fréquentations de L'Age d'Homme y étant évidemment pour beaucoup, mais sans jamais me départir d’un sentiment profond de révolte, à tout le moins d’insoumission. -

Notes grappillées

Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper et de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre. Il n’y avait alors qu’une télévision dans le quartier où les plus jeunes, une fois par semaine et moyennant le versement de cinquante centimes, suivaient les épisodes de Lassie chien fidèle, mais déjà les plus grands s’en allaient en stop de par les routes et jusqu’en Italie parfois... (Les Vitelloni de Fellini)

Le bookchat devient le genre dominant en matière de journalisme littéraire. Ce n’est plus du livre qu’il s’agit mais de ce qu’il y a autour du livre, la dernière baise de l'auteur ou la nouveau yacht de l'éditeur.

L’un est toute sensibilité radieuse au matin du monde, et l’autre toute intensité de douleur, l’un fait s’épanouir les couleurs en prairies suspendues et l’autre les fait saillir dans les replis de la chair ou des paysages orageux, l’un chante et l’autre gémit ou crie, l’un prie les yeux ouverts au jour et l’autre vaticine dans sa nuit de sang, l’un est sobre et l’autre se cuite au gros rouge, l’un est sage et l’autre fou, tout les sépare apparemment mais je leur voue la même indéfectible dilection. (Bonnard et Soutine)

Cette image possible de l’enfer: le lieu où le plaisir serait obligatoire. L’enfer de l’agréable.

Henry James parle du “fluide sacré de la fiction”.

Henry James, à propos de tel bas-bleu: “Avec sa jolie façon de tenir sa tête penchée de côté, c’était une de ces personnes que l’on a, comme on dit, envie de secouer mais qui ont appris le hongrois toutes seules”.

Et cela de mieux encore: “qu’elle sentait en italiques et pensait en majuscules”... En relisant L’Image dans le tapis)

Deux hommes et une femme, du genre universitaires bon teint, préparent un Colloque sur l’Argument à la table voisine. L’un d’eux, un chauve à l’air de fonctionnaire, a visiblement tout préparé. Ils vont lancer (papier à lettres à faire imprimer) un Centre Européen pour l’Argument (CEA). Ce sera l’occasion de réunir théologiens et linguistes, juristes et savants. Auparavant il s’agira de fonder une Association, dont le but sera de réaliser le Colloque, pour lequel chaque participant disposera de “frais de colloque”. Pour les frais annexes (voyages, etc.) on recourra plutôt aux “fonds propres”. Tout cela pourquoi ? Pour l’Argument. Au fil du conciliabule, je comprends que le second compère du trio est un Belge. Il suggère d’intéresser la Communauté européenne au projet du Centre. Et pourquoi faire, ledit Centre ? La question reste ouverte, mais fonder une Revue pourrait donner un sens au Centre. “Il n’existe pas de revue sur l’Argument”, relève le Belge. (Au Buffet de la Gare). -

Joyeuses fêtes

A La Désirade, ce 23 décembre 2007. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a plus de trente ans, de mes carnets de l’époque :

La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.

Or voici qu’hier, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges.

Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde.

Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, à la veille de Noël selon nos dates.Donc :

Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez.

Joyeuses fêtes et très belle année 2008, avec tous les Bonus possibles !

-

Le bonheur difficile

Entretien avec Alexandre Jollien.

Comment le bonheur peut-il être mal vécu ? Est-il concevable que les cadeaux de la vie soient difficiles à recevoir ? Se peut-il qu’un individu, longtemps soumis à l’adversité, panique soudain devant l’embellie de son existence ? Telles sont les questions qu’on peut se poser à propos d’Alexandre Jollien qui, devenu père et auteur à succès après des années de lutte, s’est trouvé déstabilisé par tant de largesses, au point de se demander s’il les avait méritées ?

Alexandre Jollien aurait pu n’être, le temps d’un engouement parfois ambigu, que ce courageux handicapé diplômé de philosophie, racontant son histoire exemplaire dans son (magnifique) Eloge de la faiblesse, avant d’être invité sur toutes les estrades médiatiques et primé par l’Académie française. Le caractère exceptionnel du « cas » Jollien ne se borne pas pour autant à une success story qui le ferait échapper à sa condition. Son dernier livre le montre plus encore que les autres, Jollien continue de souffrir et pas que de son handicap : Jollien souffre d’être un homme avec ses hantises et ses désirs, ses angoisses et ses insatisfactions. Jollien trouve la vie dure. Mais Jollien n’en sourit pas moins à l’existence: dans les rues de La Tour-de-Peilz où nous le rejoignons, il se « royaume » sur son tricycle, cordialement salué par les passants. Sur quoi le jeune Alexandre (31 ans) nous emmène dans le minuscule bureau que la commune met à sa disposition, et c’est un homme alors qui nous parle, dont nous oublions les difficultés de se mouvoir et de s’exprimer tant ce qu’il dit est proche de nos vies à tous…

- Un deuxième enfant, en mars, et un nouveau livre à l’automne ont marqué pour vous cette année. Heureux bilan que celui de 2006 ?

- Je me suis aperçu qu’il y avait chez moi une logique de réparation, liée à tout ce que j’ai souffert dans mon enfance. Je me suis lancé dans la construction d’une famille, et dans une carrière littéraire - terme prétentieux que je n’aime pas -, pour réparer. Mais qu’est-ce qui répare vraiment le passé ? S’il fallait faire un bilan, je dirais que j’en suis arrivé, aujourd’hui, à m’accepter un peu mieux comme je suis, grâce aussi au regard des autres et à leur reconnaissance. De celle-ci, j’avais un indéniable besoin. Mais je ne suis pas grisé pour autant par le succès : juste content, sur le moment, sans fausse modestie, surtout content de voir que j’apporte quelque chose aux autres. Sur un autre plan, nos deux enfants, Victorine et Augustin, ont aussi représenté une véritable révélation, pour moi, avec leur fragilité et la force de vie qu’ils incarnent. Par ailleurs, j’aimerais me débarrasser, aujourd’hui, de l’image du sage qui « assure ». Je reste, je m’en rends compte, un homme fragile. Fragile et joyeux…

- Que représentent les fêtes pour vous, qui semblez vous défier de l’euphorie ?

- J’ai toujours craint la déception, et le risque d’être trahi par une fausse joie. Pour moi, Noël est essentiellement l’occasion du don, qui fait dépasser la tentation de se replier sur soi, fréquente évidemment quand on va mal. Or je crois qu’il ne faut pas attendre d’aller bien pour penser aux autres. La période des fêtes, d’une manière plus générale, est liée à des souvenirs de réjouissance en famille dont il me reste surtout de la chaleur et de la lumière. Je vois bien ce que ces illuminations et ces agapes peuvent avoir de peut-être égoïste, ou même de factice, mais comment juger ?

- Vous écrivez, dans votre dernier livre, que la vie peut aussi être bonne sans philosophes patentés, citant l’exemple de vos parents. Que vous ont-ils apporté plus précisément ?

- Mes parents m’ont appris l’humour, et cela m’a beaucoup aidé dans la vie. Les épreuves qu’ils ont subies auraient pu les faire se recroqueviller et s’aigrir. Au contraire, ils ont pris les choses avec une distance et une légèreté qui était, de leur part, la meilleure « philosophie ». De la même façon, ma femme Corine me ramène sur terre en me rendant attentif, aussi, à la beauté des choses que je n’aurais peut-être pas remarquée sans elle. Nous avons chacun notre monde, nous connaissons des tensions comme tous les couples, mais nous nous complétons bien et ne cessons de nous rapprocher.

- La construction de soi est un recueil de lettres que vous adressez à Dame Philosophie et à quelques penseurs qui vous ont aidé à vivre. Pourquoi cette forme de la lettre ?

- Je ne vis pas la philosophie comme une discipline abstraite mais comme une thérapie, un art de vivre et une recherche du bonheur. Après Le métier d’homme, j’avais l’impression d’avoir tout dit. Surtout, je sentais que la référence à mon passé devenait obsessionnelle et j’avais envie de rompre avec la forme du témoignage. Le déclic a été Boèce, le philosophe latin incarcéré pour motifs politiques et qui s’adresse, de sa prison, à Dame Philosophie. C’est d’ailleurs à lui que j’avais consacré mon mémoire de licence. Et puis j’ai « rencontré » Etty Hillesum, la déportée juive morte à Auschwitz, qui choisit le parti de la joie et à laquelle j’ai eu envie d’écrire pour la remercier, comme je le devais à Epicure, qui m’a appris à recevoir et à savourer l’instant et à Schopenhauer aussi, dont je n’aime pas trop la misanthropie et la misogynie, mais qui a posé le diagnostic de mon propre mal : l’insatisfaction, liée à cette volonté tellement durcie qu’elle se retourne contre nous.

- Qu’est-ce qui vous révolte dans le monde qui nous entoure ? Vous intéressez-vous à la politique ?

- Quand on souffre, vous savez, la politique, on s’en fout ! Mais maintenant que je vais mieux, j’essaie de m’impliquer plus en évitant les prises de position de café du commerce. Ce qui me révolte et me fait peur, c’est la montée des extrémismes. En Suisse, le cynisme d’un Blocher m’effraie particulièrement, et plus encore le fait qu’il soit suivi par tant de gens qu’il abuse. Voyez sa prétendue défense des paysans : c’est de la pure démagogie populiste, démentie par ses actes. Avant les dernières votations sur l’asile, je suis d’ailleurs descendu dans la rue avec ma petite fille pour distribuer des tracts. Ceci dit, je regrette de ne pas en savoir assez pour m’engager en connaissance de cause. Aussi, j’ai de moins en moins envie de m’engager pour la seule cause des handicapés, estimant que c’est des gens défavorisés en général, des réfugiés, de tous ceux qui souffrent qu’il faut prendre la défense.

- Qu’avez-vous envie de transmettre à vos enfants ?

- Essentiellement, je crois, la joie par l’exemple. Je n’aimerais pas trop « transmettre », dans le sens d’un savoir précuit ou de recettes de « développement personnel », comme c’est la mode. J’aimerais mieux que notre présence seule, notre affection, notre sévérité le cas échéant, enfin notre amour les aide à vivre ce qu’ils ont à vivre…

Alexandre Jollien. La construction de soi. Seuil, 182p. -

La sainte d'Auschwitz

En lisant Mort et vie d’Edith Stein de Yann Moix

On se dit d’abord que ce n’est pas vrai : que c’est pour rire ou pour changer de provoc ou de public : Yann Moix hagiographe… Non mais de quoi je me mêle ? Yann Moix qui consacre un livre à Edith Stein, la carmélite d’origine juive gazée à Auschwitz et canonisée par Jean-Paul II : vous imaginez le tableau. Et comment ne pas penser illico que ça ne pourra que « craindre », comme on dit dans le langage de Yann Moix. Avec quoi de sincère ? Quoi de sérieux dans tout ça ?

C’est ce que je me suis dit moi aussi en ouvrant ce petit livre et en commençant d’en lire les premières pages, immédiatement hérissé par le maniérisme dont l’auteur use et abuse tout au long des : pages. Vous avez : bien lu. De fait c’est ainsi que Yann Moix écrit : «Quand tu te lèves le matin, lecteur, tu sais que tu ressembles: à. Que plus ou moins tu es le sosie: de. Que t’inventer sur mesure la vie que tu aurais dû vivre est de plus en plus hard, de moins en moins possible: c’est un aveu d’échec: tu vas mourir tout à l’heure. Mais tu seras déjà mort quand tu: mourras ». Et ça va durer : longtemps ? Oui jusqu’au : bout. Mais entretemps, il se passe quelque chose…

Pour continuer de donner le « la » du livre, voilà ce que Yann Moix, avec sa façon relaxMax, au milieu du chemin, écrit de la conversion de la philosophe (husserlienne à mort) allemande juive Edith Stein, baptisée le 1er janvier 1922, fête de la Circoncision de Jésus : « Est-ce vraiment une conversion ? Ne serait-ce pas, plutôt, la « rencontre » d’une juive athée avec Jésus, ce même Jésus qui lui redonnera la curiosité du judaïsme ? Edith Stein, en devenant chrétienne, va enfin pouvoir : aimer Israël.

« C’est une énorme révolution qui s’opère. A première vue, rien de très spectaculaire : le beauf hilare bouffeur de chips verra dans cette histoire, pour peu qu’il s’y intéresse (on ne sait jamais), une pauvre petite intello paumée qui, mal dans sa peau, s’enferme dans la « religion » chrétienne pour fuir le mon de et ses problèmes.

« Quand on regarde la scène au microscope : c’est une révolution. C’est un acte fondamental du XXe siècle. C’est une date fondatrice de l’histoire des chrétiens et des juifs. Edith, née Stein, juive, vouant sa vie au Christ, devient un bouclier humain contre les assauts de l’antijudaïsme des chrétiens de l’époque. Elle fait paratonnerre et détourne la haine de l’Eglise envers les juifs vers d’autres univers, à des milliers d’années-lumières de là (elle essaye). »

Mais du même coup, attention: ce n’est pas qu’un paratonnerre « bon pour les juifs » que Yann Moix voit en Edith Stein: pas du tout. On est ici dans une histoire perso enchâssée dans une mille fois plus grande histoire, et c’est l’enjeu de la première au vu de la seconde : c’est le sens de la destinée d’Edith Stein devenue sainte Thérèse Bénecdicte de la Croix que Yann Moix détaille sur son ton faussement désinvolte dans ce livre à vrai dire étonnant, bien plus profond et pertinent que le lecteur de Podium ou de Partouz eût pu l’imaginer : sincère et sérieux.

Des illustrations de ça ? La première à propos de la façon dont la Grâce se faufile en catimini dans le « bloc d’athéisme buté » d'Edith Stein, dont l’auteur parle comme d’un phénomène physiologique : « Pendant quatre ans, la Grâce va s’infiltrer dans les veines et les artères et les pores d’Edith, sans jamais se lasser de l’innerver : une Grâce têtue, moléculaire, insidieuse, qui chemine dans : le corps ». La seconde : dans le commentaire de Paul lié à l’enseignement du judaïsme qu’Edith prodigue à ses sœurs du Carmel. Edith en pince pour Paul car elle est « impressionnée par les âmes théoriques » et que Paul est le génie du christianisme incarné : celui qui prépare le judaïsme « new look » que sera le christianisme. « Ce que Paul adore dans le judaïsme, c’est le christianisme ! » lance Yann Moix. Et cela aussi : « Paul est un « rectificateur » d’élection. A la mesquinerie pas prêteuse des juifs juifs qui ne sont plus dignes du judaïsme, il oppose la générosité universelle des juifs chrétiens qui sont les juifs nouveaux, les seuls juifs désormais : licites, les seuls juifs désormais : légitimes. Bien fait ! s’exclame Paul ; les juifs n’avaient qu’à être plus juifs que ça ! C’est pas de ma faute si les chrétiens sont plus juifs que les juifs ! »

Un concert de grincements de dents ne manquera pas d’accueillir ce livre, qui pourtant mérite d’être lu. Ses pages concernant Israël et son espace-temps unique (« Israël est plus grand qu’Israël. La France est devenue moins grande que la France »), ses réflexions sur le « travail » posthume des saints et sur ce qui les distingue des génies artistiques, ses réflexions souvent fulgurantes sur la filiation/rupture entre judaïsme et christianisme, les pages très émouvantes aussi qu’il consacre à la fin tragique et sereine à la fois de la déportée, outre la qualité du découpage de son « film » biographique ponctué de phrases d’Edith Stein qui font tilt à tout coup : tout cela fait de Mort et vie d’Edith Stein un ouvrage d’autant plus remarquable qu’il s’ouvre tout grand aux jeunes lecteurs, sans démagogie. Lorsque Yann Moix commence son livre en écrivant : A l’heure où nous sommes, Amour est encore possible, on se dit : c’est ça, coco, mais prouve-le donc. Or ce livre, contre toute attente, est une preuve…

Yann Moix. Mort et vie d’Edith Stein. Grasset, 193p. -

Gracq le dernier des grands

Avec la mort, à 97 ans, de ce maître du verbe, s’achève une période faste de la littérature française du XXe siècle.

Julien Gracq n’est plus. Jamais il n’avait cessé de se tenir à distance de la scène littéraire, et pourtant il restait présent, en son grand âge, comme une figure tutélaire: l’incarnation même de la Littérature. La qualité de son style, la respiration de son écriture, autant que son ton unique et son absolue probité en faisaient une figure unanimement respectée. Le prof d’histoire et de géographie Louis Poirier n’en jetait pas, pour parler trivialement, mais Julien Gracq aura défendu le graal de la littérature en preux chevalier. Son œuvre, relativement peu abondante mais d’une qualité sans faille, se caractérisait elle aussi par son apparent détachement de l’actualité alors qu’elle s’ancrait au cœur du temps et de la présence. Proche du surréalisme mais à l’écart, elle marquait la confluence de la lignée qui va du Cycle de la Table Ronde (dont témoigne sa pièce de 1948, Le Roi pêcheur) au romantisme, et la réaffirmation de l’imaginaire irrationnel, à l’opposé du naturalisme ou de l’éthique sartrienne. Gracq n’en était pas moins solidement attaché aux valeurs d’humanité et de civilisation, en poète et en styliste ciselant sa phase avec la rigueur et l’exigence musicale d’un Flaubert. Avec lui prend fin une grande époque de la littérature française du XXe siècle qui va de Proust et Céline à Bernanos et Aragon, entre cent autres auteurs de premier plan, où les idées les plus opposées n’empêchaient pas le respect du même idéal, partagé par un public également exigeant,

Dès la parution d’Au château d’Argol, pastiche de roman noir paru la même année (1937) que La nausée, bientôt suivi par le roman Un beau ténébreux (1945) et les poèmes en prose de Liberté grande (1947), Julien Gracq s’imposa au premier rang des auteurs de l’après-guerre, à la fois par la singularité fascinante de ses romans-contes et par la protestation implicite qu’ils marquaient contre le rationalisme et l’asservissement de la littérature aux « messages » ou aux « programmes ». Avant même de refuser le Prix Goncourt, en 1951, pour le plus fameux de ses romans (Le rivage des Syrtes), l’écrivain se fit pamphlétaire cinglant dans La littérature à l’estomac (1950) où il fustigeait à la fois les usages encanaillés du monde des lettres – culte croissant du personnage et prix littéraires « magouillés » - et le primat grandissant des théories (dont celle du Nouveau Roman) et autres systèmes réducteurs à venir (du structuralisme à la déconstruction) qui soumettraient bientôt la littérature à la pseudo-science des pions et des cuistres.

Un lecteur du monde

Deux romans à la fois « historiques » et «décalés» marquent le sommet le plus visible de l’œuvre de Julien Gracq: Le rivage des Syrtes (1951), qui raconte (un peu comme Le désert des Tartares de Buzzati) l’attente et le songe de l’événement que marquera la reprise de la guerre dans l’espace imaginaire de la mer des Syrtes ; et, plus envoûtant encore, Un balcon en forêt (1958), où le même thème est repris avec variation de focale dans le décor d’un blockaus des Ardennes, durant la « drôle de guerre ».

En dépit de la puissance d’évocation du romancier et de son art de moduler sa mythologie par le truchement de ses personnages, Julien Gracq nous semble pourtant plus, dans l’ensemble de son œuvre, un poète-prosateur, un « lecteur du monde » et un pur écrivain plus qu’un romancier au sens commun. Au fil de rêveries personnelles enracinées dans des lieux inspirateurs, dont les abords du Saint-Florent de son enfance dans Les eaux étroites (1976), ou la ville de Nantes dans La forme d’une ville (1985), Gracq est l’arpenteur-rêveur d’un long voyage éveillé qui passe autant par les livres (comme l’illustrent les deux volumes de Lettrines ou ses réflexions pénétrantes d’En lisant en écrivant) que par l’histoire ou l’actualité. Le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Julien Gracq, après son dernier souffle, est alors de reprendre sa lecture, pour apprécier combien sa phrase respire encore…

Portrait de Julien Gracq, en 1981: Sophie Bassouls -

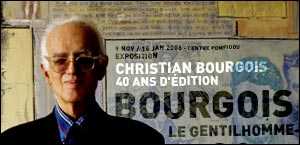

Bourgois le découvreur

Mort d'un grand éditeur

Il fut, au début des années 1960, le premier éditeur français de Garcia Marquez et de Soljenitsyne, à l’enseigne de Julliard. Sous son propre label, il publia Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, et brava le terrorisme islamiste en éditant Les versets sataniques de Salman Rushdie, ce qui le contraignit à s’entourer de gardes du corps pendant plusieurs mois, avant d’être lâché par l’écrivain pour mieux offrant… Avec un catalogue prestigieux mêlant grands noms (Jünger, Borges, Gombrowicz, Miller) et autres découvertes, Christian Bourgois incarnait l’une des dernières figures mythiques de l’édition littéraire française, avec Maurice Nadeau et Jean-Jacques Pauvert. « Je suis en somme un éditeur du XIXe siècle », nous disait-il il y a une dizaine d’années de ça, au tournant du trentième anniversaire de sa maison. Il était entré en édition au côté de Dominique de Roux, proche aussi de Vladimir Dimitrijevic dont il soutint L’Age d’Homme, à Lausanne. De la race des passionnés et des découvreurs, il avait renoncé à une carrière plus lucrative dans les hautes sphères de l’édition commerciale pour se frayer une voie personnelle. Il vient de s'éteindre à l'âge de 74 ans, des suites du cancer.

C’est en 1959 que le jeune Christian Bourgois, brillant sujet de l’ENA (dans la volée d’un certain Chirac) renonça à la haute administration pour rejoindre l’éditeur René Julliard, auprès duquel il fit ses premières armes d’éditeur, dont la première initiative inspirée fut le développement de la collection de poche 10/18, parallèlement au lancement de sa propre maison, dès 1966. Convaincu que l’avenir du livre résidait dans le passé, à savoir dans le texte, le sens, la valeur et la beauté des mots, Christian Bourgois n’avait rien pour autant de l’éditeur recroquevillé sur les valeurs homologuées. C’est ainsi qu’il se fit vite connaître, avec la « ligne » esthétique immédiatement reconnaissable de ses ouvrages, par la défense d’auteurs novateurs (de Witold Gombrowicz à Juan Carlos Onetti ou de William Burroughs à Fernando Arrabal, entre beaucoup d’autres), sans se borner aux modes passagères. Avec des conseillers avisés (tels Dominique de Roux ou Francis Lacassin, Hubert Juin, Paul Zumthor ou Brice Matthieussent), Christian Bourgois constitua un catalogue international en constant renouveau, où apparurent les noms du jeune Irlandais McLiam Wilson ou de l’Alémanique Martin Suter, du Jurassien Bernard Comment, de la Française Linda Lê ou du Portugais Antonio Lobo Antunes, dont l’œuvre fascinante reste un fleuron de la maison. Découvreur de tempérament, Christian Bourgois avait révélé l’essayiste américaine Annie Dillard et le philosophe allemand Peter Sloterdijk, ainsi que les premières traductions (par Bernard Comment) d’Antonio Tabucchi. Comme beaucoup de ses pairs sourciers, il vit nombre de ses « poulains » lui échapper vers de plus verte prairies, selon les fluctuations de l’offre. Reste un catalogue formidablement vivant et varié, où Lovecraft voisine avec Juan Marsé, Martin Amis ou Tolkien, Boris Vian ou Peter Stamm. A préciser enfin que Christian Bourgois ne se prenait pas lui-même pour un créateur, estimant que son catalogue le justifiait à cet égard.Post Scriptum: contrairement à ce qui a été écrit ci-dessus dans la hâte et sans la documentation italienne de l'auteur, les premières traductions françaises de Tabucchi n'ont pas été le fait de Bernard Comment mais de Lise Chapuis et d'autres traducteurs. Mille excuses...

-

Dits de Nancy

Sur la mort

“Je suis frappée par la façon différente, chez les hommes et les femmes, de percevoir la mort et d’exprimer la peur de celle-ci. J’en suis venue à me demander si les hommes n’avaient pas plus peur de mourir que les femmes.”

Sur le nihilisme

“J’ai été nihiliste en mes jeunes années. Je sais très bien ce que c’est d’être une jeune fille anorexique, fragile, solitaire et brillante qui erre dans une grande ville avec des envies de suicide. Comme j’ai moi-même été abandonnée par ma mère, je ne savais pas vraiment ce que c’est d’être mère. J’ai dû l’apprendre comme une langue étrangère. En outre, il y aussi des morts qui m’ont aidé à sortir de cette pensée nihiliste. D’après celle-ci, la mort est une catastrophe. Or, en perdant des gens très proches, et même si je les regrette beaucoup, j’ai fait cette expérience enrichissante qu’ils continuaient de vivre en moi et de nourrir mon amour des vivants.

Sur l’engendrement

“Si la maternité m’a sauvée, ce n’est pas parce que les enfants sont mignons mais parce que j’ai compris que le postulat du nihilisme ne tient pas debout.“Je suis seul” est une phrase dépourvue de sens. Pour pouvoir dire “je...suis...seul”, il faut avoir appris le langage et c’est avec d’autres qu’on le fait.

La création, hommes et femmes

“Je crois que les hommes sont plus angoissés, plus seuls, dans la chaîne du vivant. Le fait de mettre au monde inscrit les femmes de façon évidente dans la filiation. L’oeuvre d’art est en revanche la trace qui signera le passage de l’homme. A cet égard, quoique très attachée à l’art, à la musique et à la connaissance, je m’efforce de relativiser cette survalorisation de l’oeuvre d’art qui aboutit à mépriser les gens doués pour la vie.”

Déballage et fiction

“Je crois que le roman n’a pas pour fonction de révéler au public la vie privée de l’auteur, mais de transporter les gens et de repousser les murs de leur moi, de les agrandir en leur faisant découvrir le point de vue des autres, qui relève de l’éthique et de l’amour.”Ces propos relèvent d'une conversation au Café de la Contrescarpe, après la parution de Professeurs de désespoir.

Nancy Huston a publié récemment, aux éditions Actes Sud, un très bel hommage-essai intitulé Passions d'Annie Leclerc, dialogue posthume et profession de foi(s) avec une amie et un être vital. J'y reviendrai sous peu.Vient de paraître aussi, en poche, le mémorable roman Lignes de faille, prix Femina 2006.

Photo JLK: Nancy sous la neige de La Désirade.

-

Une famille de notre temps

En lisant Juste un jour d’Antonin Moeri

C’est un livre à la fois lucide et délirant, ingénieusement construit et dont le plancher se dérobe à tout moment sous le pas du lecteur, un roman choral à quatre voix alternées auxquelles s’en ajoutent quelques autres (une probable psy quelque peu fantomatique et deux homos jouant les utilités narratives, notamment) pour tracer du dehors et du dedans le portrait en mouvement d’une famille d’aujourd’hui (Jane la mère, Lucien le père, et les deux ados Arnaud et Emilie) cristallisant une somme impressionnante d’observations sur les fantasmes de bonheur généralisé de notre société, et ses réalisations plus ou moins admirables, ici à l’occasion d’un séjour en station de sports d’hiver (à l’Hôtel Eden) gagné par la famille Forminable (sic) à l’enseigne du concours Starlight.

Le nom de ladite famille sonne un peu Deschiens, mais on n’est pas ici dans la lourde charge où tout serait tourné en dérision ou poussé vers le grotesque, même si celui-ci et celle-là ont certaine part dans la donne. Le récit se fait, sur « contrat », dans le probable cabinet d’une pro de l’« écoute » dont les questions relèvent souvent du stéréotype d’usage. Chacun leur tour, les deux adultes et les deux ados vont raconter « juste un jour » de leur séjour paradisiaque, et se déboutonner par la même occasion, parfois jusqu’au tréfonds de leur intimité – Jane surtout. Le bafouillement est au premier rendez-vous de Lucien, qui cherche aussitôt à se justifier, invoquant l’urgence éprouvée de sortir d’une situation dite « sur la jante », entre stress et ras-le-bol, que la mirifique promesse d’un « ailleurs » où « tout est possible » , non moins qu’« au-then-tique », devait évidemment pallier. D’emblée, aussi, la promesse de Lucien de dire « toute la vérité » déborde de tous côtés, au fil d’un déballage où l’emballement des mots et des idées associées sera relancé tour à tour par Jane, Arnaud et Emilie. Le langage lui-même est en effet la grande affaire de Juste un jour, parfois de manière un peu trop explicite ou accentuée à notre goût. On se rappelle ici et là la Sarraute des Fruits d’or, investissant le vocabulaire au goût du jour pour mieux goriller les marionnettes sociales qui en usent et en abusent, mais Antonin Moeri est à vrai dire plus proche de Céline (surtout dans les soliloques de Jane, constituant le meilleur du livre) et de Houellebecq (pour l’objectivation des comportements) que des subtilités scripturales du Nouveau Roman. Féru de Faulkner, et notamment du roman à multiples voix que représente Tandis que j’agonise, Antonin Moeri s’aventure, après une série d’autofictions à la fois hagardes et fulgurantes, attestant l’originalité de son regard et d’abord sur lui-même (Le fils à maman en 1989, à L’Age d’Homme, suivi de L’île intérieure, Les yeux safran ou Cahier marine) et des nouvelles de plus en plus « autonomes » et percutantes (Paradise now et Le sourire de Mickey), dans la construction polyphonique d’un roman d’une tonalité toute nouvelle, où la tendresse et certaine acceptation de la vie ordinaire se substitue à des postures essentiellement individualistes et « paniques ».

Le grand intérêt de Juste un jour, en effet, tient à cela que les personnages (à commencer par Jane) prennent le pas sur l’auteur lui-même, ou plus exactement sur le personnage-type des livres précédents de l’auteur, dont le narcissisme problématique vole en éclats avec autant d’éclats de rire. Car ce livre étrange, engageant les regards croisés d’une paire de parents et d’une paire d’enfants, obscène à certains égards, est un roman d’amour (familial) et d'humour comme il n’en pullule pas par le temps qui courent. Les Forminable se regardent les uns les autres comme de drôles d’animaux, mais ils s’aiment. La psy n’y comprend probablement rien du tout. Jane pourrait donner l’impression d’une obsédée sexuelle ne pensant « qu’à ça », alors qu’elle fait office à la fois de maman, d’amante et de régulatrice de tous les thermostats. Lucien est un maniaque que les siens observent avec autant de perplexité que d’inquiétude (il casse volontiers les tables et se lave les dents et les membres avec une passion compulsive), et pourtant ils l’aiment tous. Très étonnant (je veux dire : très juste) est le regard que les ados portent sur leurs parents, où les règles conventionnelles n’ont apparemment plus cours alors que la demande de respect se fait d’autant plus impérieuse, sans qu’il soit question d’un « retour à l’ordre » lénifiant. Bref, et à l’opposé d’un Houellebecq, la preuve est ici faite que l’amour et l’humour sont plus forts que l’ambiante morbidezza, et nul hasard si la revendication sainement jalouse d’une bonne femme et le sérieux plus sain encore d’une paire de mômes, y sont pour beaucoup.

Antonin Moeri amorce un virage, dans l’observation de l’individu et de la société contemporaine, qui pourrait aller vers un roman révélateur et libérateur. La modulation formelle de Juste un jour est encore inégale, mais l’important est ailleurs : dans la vision pénétrante de l’auteur sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, et dans sa généreuse ressaisie verbale

Antonin Moeri, Juste un jour, Campiche, 206p.Photo: Philippe Pache, trafiquée par JLK

-

Bleu blanc blues

En lisant Comment va la douleur ? de Pascal Garnier

Une belle journée bleue, une bonne journée froide et blanche sous la neige, un dimanche de ciel bleu à base blanche de neige sans macule est un bon jour pour faire semblant de se suicider à la corde à sauter.

C’est comme ça que commence Comment va la douleur ? de Pascal Garnier : comme un dernier dimanche avant de se pendre ou de se faire sauter le caisson, juste un jour pour lire un livre délicieux, se faire deux amis et les laisser ensuite à leur petite affaire. D’abord la mère du plus jeune s’inquiète un peu, entre deux coups de Négrita, du fait que le plus vieux, Simon, de passage dans cette ville d’eaux, s’intéresse de près à Bernard, son rejeton utile à son entretien, se demandant si ce n’est pas un pédé ? Mais sitôt informé de l’inquiétude de la mère de son nouvel ami, qui a été modiste avant d’être voyante, Simon Marechall se pointe chez elle et l’assure qu’il ne veut de son fils qu’un service rémunéré de chauffeur pour le conduire à Cap d’Agde, et pas de son cul, ce qui d'ailleurs ne change rien à rien.

C’est donc près de la mer et des bungalows de béton, loin de la neige et des six sources de Vals-les-Bains (la Constantine, la Précieuse, la Dominique, la Désirée, la Rigolette et la Camuse), plus trois autres (la Saint-Jean, la Favorite et la Béatrix) que va se passer ce roman triste et gai, qui rappelle un peu la gaieté triste de Calet avec la cocasserie de Calet & Vialatte réunis, sans que cela cesse d’être irrésistiblement original, noir comme la neige d’un dimanche et bleu comme la douleur quand le noir est une couleur…

Pascal Garnier. Comment va la douleur ? Zulma, 203p. -

L’absolu et le relatif

Tzvetan Todorov vient de mourir, à l'âge de 78 ans. Je l'avais rencontré en 1999, à la parution des Aventurier de l'absolu. Entretien à Paris.

C’est un livre immédiatement captivant que le dernier ouvrage paru de Tzvetan Todorov, intitulé Les aventuriers de l’absolu et consacré à trois écrivains qu’il aborde, plutôt que par leurs œuvres respectives : par le biais plus intime de leur engagement existentiel. La recherche de la beauté, dans le sens où l’entendaient un Dostoïevski ou un Baudelaire, liée à une quête artistique ou spirituelle, et aboutissant à un certain accomplissement de la personne, caractérise à divers égards ces pèlerins de l’absolu que furent Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Sous un autre point de vue, ils se rejoignent également dans la représentation dualiste qu’ils se font de l’art et de la vie, comme si l’absolutisme artistique était foncièrement incompatible avec les nuances de celle-ci en son infinie relativité…

- Quelle a été la genèse de ce livre ?

- L’idée romantique qu’il y a une opposition entre l’œuvre de l’artiste et la vie reste très présente aujourd’hui. C’est une tentation que j’ai connue moi aussi, de croire que l’art est incompatible avec le quotidien. Lorsque j’étais étudiant en Bulgarie, j’étais attiré par la figure de l’artiste, de l’auteur ou de l’acteur, et j’ai d’ailleurs pensé, tout jeune que je deviendrais moi aussi écrivain, si possible génial. Puis je me suis aperçu que je serais plus doué pour l’essai que pour la fiction. La notion d’absolu, dans mon pays natal, se bornait alors aux idéaux du communisme, dont je me suis distancié dès ma treizième année, lorsque je suis entré dans le lycée russophone réservé à l’élite communiste, précisément. Un écrivain russe m’a fasciné durant ces années, et c’est le poète Alexandre Blok, dont l’oeuvre et la vie, les amours tumultueuses et ses relations difficiles avec la révolution en marche illustraient déjà cette figure du poète déchiré entre son idéal et la vie ordinaire.

- Quels critères vous ont-ils fait choisir Wilde, Rilke et Tsvetaeva ?

- Il s’agit de trois individus qui, sans être Français, se sont exprimés en langue française et ont été liés, plus ou moins, les uns avec les autres. Leurs postures respectives illustrent trois façons de pratiquer le culte du beau. Dans le cas de Wilde, ce qui m’intéresse est qu’il a été le chantre par excellence de l’esthétisme et que c’est dans la négation de celui-ci qu’il a atteint une vraie grandeur, notamment avec ses dernières lettres si poignantes, dont celle, écrite en prison, qu’on a intitulée De profundis. Sans être un très grand écrivain, Wilde exprime à la fin de sa vie des vues qu’on retrouvera chez Nietzsche. En ce qui concerne Rilke, je me demande si sa correspondance ne vas pas rester comme un sommet de son œuvre, à la fois parce que c’est là qu’il va vers les autres tout en atteignant une concentration de présence et d’expression sans pareilles. Il y a dans ses lettres l’une des plus belles explosions verbales du sentiment amoureux, qui contredit à l’évidence sa théorie selon laquelle la vie ne mérite que d’être piétinée. Quant à Marina Tsvetaeva, elle m’était naturellement plus proche du fait de ses origines slaves et parce que je la lisais en russe. Je l’ai approchée « au jour le jour » en établissant l’édition de Vivre dans le feu, après avoir fréquenté sa poésie des années durant. De ces trois auteurs, elle est naturellement la plus difficile à vivre, au point que ses amis les plus proches, comme un Mark Slonim, avaient parfois de la peine à se protéger de ses excès en même temps qu’ils s’efforçaient de la protéger d’elle-même. Avec sa détestation de la vie quotidienne, elle est évidemment celle des trois dont je me sens le plus éloigné…

- Est-ce à dire que la vie ordinaire vous importe plus que l’art ?

- Je ne suis pas en train de dénigrer l’idéal artiste de Tsvetaeva, mais je voudrais plaider pour une continuité liant la création artistique et le train-train de la vie quotidienne. Vous vous rappelez la position de Mallarmé dénonçant « l’universel reportage » et prônant une littérature purifiée de tout contact avec la réalité, toute vouée à la perfection formelle. Or je crois qu’en France Mallarmé ait vaincu. C’est vrai pour les écrivains, qui ont succombé à cette fascination formaliste, autant que pour les universitaires et la critique au sens large.

- Dans les années 60-70, vous passiez pourtant plutôt pour le critique des formes par excellence, surtout attaché aux structures du texte…

- Lorsque je suis arrivé à Paris, en 1963, c’est en effet la tendance inverse qui prévalait, donnant toute l’importance à la vie de l’auteur ou au contenu du texte, au détriment de ce qui le constituait. J’avais le sentiment d’un déséquilibre, que nous nous sommes efforcés de pallier, notamment dans la revue Poétique. Mais ni moi ni mon ami Gérard Genette n’avons voulu ce glissement vers le rejet du sens que j’ai tâché de corriger par un article, à un moment donné, qui s’intitulait La vérité poétique… et qui n’a jamais paru. D’où mon retrait de la revue, en 1979.

- Vos livres auront marqué, par la suite, une évolution nette…

- L’évolution de mes livres, à partir de La conquête de l’Amérique, en 1982, et ensuite avec Une tragédie française, notamment, s’est faite par étapes successives, en fonction d’une quête de sens qui devait me conduire, à travers l’histoire des idées et la ressaisie du choc des cultures que j’avais moi-même vécu, à préciser une conception du monde et une sorte de nouvel humanisme. Ayant échappé à la paranoïa de la société totalitaire, constatant un jour que je ne me retournais plus pour voir si j’étais écouté, libre de penser et d’exprimer ce que je pense, je me suis donné pour règle de penser ma vie en conséquence et de vivre ma pensée. Ceci dit, je ne me définis pas vraiment comme un écrivain. Je suis du côté de l’Histoire et des faits, non de la fiction, et le rapport que j’entretiens avec la langue est donc celui d’un essayiste écrivant.

- Dans quelle mesure le travail de votre compagne, Nancy Huston, a –t-il influencé ou été influencé par le vôtre ?

- Il est certain que notre vie commune, et donc nos travaux respectifs, ont été marqués par un grand partage de plus de vingt ans et des enrichissements réciproques. Il m’est pourtant difficile de dire ce qui, dans mon évolution, vient d’elle. Ceci tout de même, je crois : le souci de m’adresser à une audience moins spécialisée : disons au lecteur en général. J’admire énormément la conduite de Nancy en tant qu’écrivain, qui aspire à l’évidence à un absolu sans sacrifier pour autant les choses de la vie. Pour ma part, je me sens également « du côté de la vie », de plus en plus attentif aux nuances de celle-ci, à sa richesse, à sa variété, à sa fragilité et à son unicité.Tzvetan Todorov. Les aventuriers de l’absolu. Editions Robert Laffont, 277p.

Lumières ! Editions Robert Laffont,

A lire aussi : l’autobiographie intellectuelle que constitue Devoirs et délices, paru en 2002 aux éditions du Seuil. Et aussi : Marina Tsvetaeva, vivre dans le feu. Laffont, 2005. -

Andy Sweet Candy

Andy Warhol était-il le vampire que prétendait Valerie Solanas en le révolvérisant presque à mort en 1968, ou fut-il plutôt un saint que l’Eglise serait avisée de canoniser en mémoire de sa gentille façon de servir la soupe aux déshérités des abords de la légendaire Factory, ainsi que le fit valoir tel historien de l’art à l’occasion d’un colloque intitulé L’artistique et le comestible réservant bonne part au pape du pop ? Les avis sont à vrai dire partagés, et c’est le mérite de Jean-Pierre Keller, sociologue et auteur déjà repéré pour La solitude du coupeur de nattes (Denoël, 2003), notamment, de multiplier les points de vue sur le sujet avec autant de pertinence sympathique (on sent qu’il en pince « grave » pour le personnage) que de malice décentrée et de capacité de resituer le mythe dans son époque, sa période héroïque et ses dérives multiples. Alternant les voix d’Andy lui-même, de cuistres universitaires commentant son œuvre, d’une critique lui arrachant un scoop ou de Valerie Solanas lui tournant autour avec frénésie, l’auteur peint un fils à maman désincarné, d’un angélisme désarmant. Or, ce livre elliptique en dit plus qu’il ne semble, sur l’origine d’une démarche dont on ne fait aujourd’hui que recycler les sous-produits. Le portrait « en creux » d’Andy Warhol est réellement convaincant. La vérité du romancier n’est pas loin…

Jean-Pierre Keller. Andy le somnambule. L’Age d’Homme, 128p. -

Le flambeur flambé

Sur La Vie mécène de Jean-Michel Olivier

Sur La Vie mécène de Jean-Michel Olivier L’excellent Hugo Loetscher estime que le meilleur des romans contemporains de ce pays ne vient pas de la campagne mais de la ville, ce qui vaut sans doute pour les écrivains alémaniques plus que pour leurs pairs romands ; mais la remarque est intéressante, qui renvoie précisément au manque de vrais romans urbains dans la littérature romande du dernier demi-siècle.

Quel romancier romand contemporain aborde-t-il sérieusement les thèmes de la ville au sens large ? On en a vu quelques tentatives sporadiques, notamment avec les derniers ouvrages d’Yves Laplace évoquant une espèce de tribu encanaillée, avec un début de tableau gratiné mais partiel des nouvelles mœurs. De la même façon, si l’on admet que la ville actuelle participe aussi de la campagne perdue, Le Pays de Carole de Jacques-Etienne Bovard traite lui aussi d’une problématique contemporaine, à savoir la métamorphose des couples de trentenaires et la dégradation du lien familial de façon plus générale.

Sociologie que tout cela ? Pas seulement. Et c’est bien plus qu’un « reflet » social que nous propose Jean-Michel Olivier dans son nouveau roman, La vie Mécène, qui investit la ville de Genève de manière frontale par le truchement de personnages typés, partiellement construits (pour certains) à partir de figures connues, sans qu’il s’agisse pour autant d’un roman à clefs. La charge satirique est en revanche évidente, et le rire au rendez-vous, fait assez rare dans notre chère littérature romande. Pour aggraver son cas, l’auteur mène son affaire avec autant de verve que d’insolent plaisir, poussant parfois jusqu’à une apparence de cynisme mimétique, étant entendu que l’auteur ne s’identifie pas forcément à ses personnages même s’il leur tient le crachoir…

Le roman se constitue par le portrait, en creux, de l’affairiste et mécène Elias S., retrouvé noyé au large de Nyon (patrie de la famille Olivier et de ses deux poètes nationaux Juste et Urbain, soit dit en passant), le poches pleines de lingots d’or. Nous sommes alors en 1993. Après l’énoncé du fait divers par le plumitif Etienne Jargonnant, dont nous goûterons de loin en loin les talents de rédacteur à tout faire au corps intégralement tatoué dans la tradition des Maoris (la référence au « modèle » Etienne D. de la Tribune de Genève étant la plus transparente), le récit des plus ou moins hauts faits dont Elias S. fait bénéficier la République sera dévolu à neuf personnages s’exprimant alternativement dans le langage qui leur est propre. Il y a là la charmante épouse du défunt, au doux prénom d’Isabelle, fille de bourgeois bordelais dont Elias a fait la conquête en lui offrant une jolie voiture, et qui nous réserve pour la toute fin une formidable diatribe lestée de détresse (son fils a été enlevé et massacré) qui pourrait bien être celle de l’auteur. Il y a Alias, le double d’Elias, ancien malfrat recyclé dans le crime légalement organisé et qui assure notamment le roulement de la juteuse affaire d’escort girls recrutant les étudiantes genevoises. Il y a l’une d’elles justement, Elsa/Elisa, qui prépare une thèse d’esthétique entre deux passes de haut vol social – elle fait un peu d’espionnage économique par la même occasion, pour le double bénef d’Elias et d’Alias. Il y a Déborah la pianiste classique, qu’Elias sponsorise après l’avoir réorientée vers le jazz, lequel la fera faire ami-ami avec un certain Oscar Peterson; et Matthieu le peintre, inspiré par feu Marc Jurt, que le mécène aidera lui aussi par passion réelle pour son œuvre de grand coloriste ; et César également, le coach brésilien du Servette qu’Elias a racheté et qui « gère » les jarrets multinationaux du club; enfin le petit Jonah, qui ne s’exprimera qu’une fois avant d’être sacrifié par ses kidnappeurs, son drame marquant le tournant plus grave du récit.

Il y a du roman picaresque dans La Vie mécène, qui galope sans complexes ni souci de vraisemblance « réaliste », jouant des ficelles du polar ou de la satire « pour rire », quitte à livrer au passage tel avocat-vedette aux crocs de molosses affamés – bien fait pour lui. Dans le même ordre de l’outrance, seul le cuistre ou le nigaud s’offusquera du fait que l’auteur livre tel ou tel magistrat au fouet d’une étudiante en lettres férue en culture SM, alors même que les médias viennent de révéler l’existence d’un réseau en tous points semblable à celui qu’imagine le romancier.

Sous ces aspects grinçants ou comiques, voire burlesques, ce que dit en fait La Vie Mécène échappe à la fois au moralisme hypocrite et au cynisme déluré, en montrant bien que, dans le domaine de l’art et de la culture, la part de la passion gratuite et la part du commerce vont le plus souvent de pair, qu’un riche amateur peut être plus avisé en matière de goût qu’un spécialiste famélique, et qu’un romancier n’est pas bon à proportion de ses « positions » idéologique ou morale mais qu’il nous intéresse par son regard sur ses semblables et la société qu’ils forment.

Le moins qu’on puisse dire est que les personnages de La vie mécène ne sont pas au-dessus de tout soupçon, mais l’empathie du romancier est telle que nous nous attachons à eux, à commencer par Elias, type du flambeur flambé, rattrapé par la vie, plus exactement démoli par la mort de son enfant. Conclusion morale ? Même pas : conséquence d’un jeu où la dérision de la réussite ne protège de rien, même pas du respect factice de la société qui, demain, fera de l’héritage du malin un musée officiel.

Jean-Michel Olivier, La Vie mécène. L’Age d’Homme.

Cet article est à paraître dans Le Passe-Muraille, No 74. Décembre 2007

-

D’un rêve d’enfance

De l’effet de la neige sur les créatures et d’autres clichés

La neige est à la Désirade, dont le McDo vient de s’ouvrir aux oiseaux de la forêt et du val suspendu, tandis que Nancy se sent fondre de bonté aux ressouvenir de ses rêves d’enfant.

C’est vrai que la neige est un rêve d’enfance, même pour ceux qui n’en ont pas eu. Les orphelins de Dickens ont les yeux qui brillent, à la première neige, plus encore que les enfants gâtés. La neige est une couette d’innocence qui matelasse et molletonne le monde. La neige nous enveloppe et nous encoconne. Tout à l’air plus beau et plus cool sous la neige. Je sais bien que c’est un cliché mais ça ne fait rien : il y aurait de la neige et l’on dirait qu’on serait meilleurs, telle étant la magie des conditionnels de notre enfance…

Sur quoi je retourne peller cette putain de neige qui va nous ensevelir à la fin, tandis que Fellow sniffe à qui mieux mieux dans la foulée - ah mais quels sont les blaireaux qui vont prétendant que les hivers ne se font plus au jour d’aujourd’hui ?Photo JLK: Nancy sur le balcon de La Désirade

-

L'aurore venant

Une femme:

- Comment cela s'appelle-t-il quand le jour s'élève dans le froid, que tout paraît gâché, saccagé mais que pourtant l'air se respire?

Electre:

- Demande-le au mendiant, il le sait.

Le mendiant:

- Cela porte un très beau nom, femme, cela s'appelle l'aurore.(Jean Giraudoux, dans Electre)

Il doit y avoir du mendiant en soi pour accueillir l'aurore.(Pierre Marguerat, pasteur à Saint-Jean)

-

Dame de coeur

A propos de Mal de pierres, de Milena Agus

A propos de Mal de pierres, de Milena Agus

Le sort des livres est souvent impondérable, qui peuvent passer complètement inaperçus en dépit de leur qualité, quitte à être redécouverts plus tard ou ailleurs, et c’est ce qui vient d’advenir au remarquable récit de Milena Agus, Mal de pierres, qui connaît ces jours une seconde vie en Italie après que sa traduction française l’eut « révélé ».

C’est l’histoire d’un tardif amour, réalisant enfin le rêve d’une Sarde mariée quasi de force en 1943 à un homme qu’elle n’aimait pas plus qu’il ne l’aimait, et qui gagne le continent en 1950 pour une cure nécessitée par le mal de pierres (ce qu’on appelle moins poétiquement colite néphrétique ou calculs rénaux) qui la torture et qu’elle bénira plus tard puisque c’est à cette occasion qu’elle rencontre celui qu’elle surnomme le Réfugié, beau personnage à jambe de bois et grande délicatesse qui reconnaît aussitôt en elle une femme aimable. La rencontre des deux personnages est une oasis de lumière dans un tableau plus âpre mais néanmoins très vivant et contrasté, dont la narratrice (l’auteur probablement) ressaisit les détails avec beaucoup de relief et, souvent de drôlerie. L’évocation, par exemple, de la cohabitation des deux conjoints qui ne s’aiment pas, couchant dans le même lit sans se toucher et en tombant alternativement, est irrésistible. Ou, plus tard, la description des « prestations » érotique que son mari, client régulier d’un bordel, a enseignées à la protagoniste, qui les détaille à l'attention du Rescapé, est un autre moment savoureux. L’humour qui se dégage de ce livre va cependant de pair avec un mélange de mélancolie et de fatalisme, qu’accentue un dénouement qu’il faut se garder de dévoiler.

Toute l’originalité du livre, à part le superbe tableau de mœurs et d’époque (de la fin de la guerre aux années récentes) qui s’y trouve brossé, tient aussi bien à la mise en abyme de la narration, conduite par la petite-fille de l’étonnante dame. D’un remarquable pouvoir d’évocation, au fil d’un récit aux points de vue multiples qui nous révèlent peu à peu les secrets de cette femme singulière et de son entourage, Mal de pierres est un livre qui dit enfin la vertu d’exorcisme de l’écriture.

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p -

La danse du génie galactique

Louis Soutter, delirium psychédélique

Louis Soutter est cet ange foldingue aux yeux de charbon radioactif et aux pompes jaunes de dandy qui n’en finit pas de danser autour de nous, ayant atteint l’immortalité à force de souffrance existentielle et de saint effort de surmonter celle-ci par le truchement de son art. Ses dessins pourraient être d’un enfant ou d’un jeune sauvage endiablé, avec la maîtrise dépassée des vieux maîtres et la véhémence panique ou candide des artistes dits « bruts ». Son œuvre figure une sorte d’éblouissant trou noir dans la nébuleuse du XXe siècle. Quoique défendu de son vivant par certains (Le Corbusier, Ernest Manganel, René Berger, Pierre Estoppey, Victor Desarzens), le « fou pornographique » de Ballaigues reste pourtant un maudit de la race des Van Gogh et autres Artaud, avec la même intensité existentielle et la même incandescence créatrice.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

Tout cela que le texte de Tauxe, de plus en plus habité, concrétise, pour être magnifié sur scène par Jacques Gardel, musique et icônes souttériennes à l’appui. La démarche clôt un cycle « folie et création » où Gardel et Québatte se sont engagés à fond. Dans le rôle de Louis Soutter, Miguel Québatte est proprement bouleversant, alternant la gravité désespérée et l’humour sublime.

Lausanne. Théâtre Kléber-Méleau, Louis Soutter, délirium psychédélique, d’ Henri-Charles Tauxe, mis en scène par Jacques Gardel, avec Miguel Québatte. Du 11 au 16 décembre. Durée : 1h.45.

-

Lausanne en toutes lettres

Sur les Impressions d’un lecteur à Lausanne, de JLK, par Claude Frochaux

Voilà un livre bien précieux. Il aura fallu qu’il sorte de presses pour qu’on s’aperçoive qu’il nous manquait. Lausanne, dans son rayonnement vaudois, ciblée dans sa littérature, se donne une dimension nouvelle. Ce n’est plus seulement cette ville tendue vers un avenir économique et technocratique, architectural et estudiantin, où l’EPFL l’emporte sur l’université. C’est redevenu, par la magie des évocations, cette ville un peu rêveuse et molle, étalée plus qu’étendue devant son lac et ses montagnes maternantes. Une ville que chacun s’acharne à voir laide, ratée, la ville qui a mal tourné et qui, pourtant, sûre d’elle et de son charme, se moque éperdument de ce qu’on peut en penser. Avec ses bâtiments très lourds, son urbanisme anarchique et ses couleurs mal ajustées, Lausanne, à la barbe de tous ses détracteurs a toujours trouvé les moyens d’être une belle ville, selon des critères qui n’appartiennent qu’à elle.

Jean-Louis Kuffer nous présente sa ville sous une autre facette, dont on découvre qu’elle était indispensable pour pénétrer plus avant dans sa définition. Lausanne, c’est aussi cette auréole de livres, de textes, d’écrits, de considérations, de réflexions nés à partir d’elle. Il y a ce qui s’est écrit sur Lausanne, mais surtout ce qui s’est écrit à Lausanne, à partir de Lausanne, et qui n’aurait pas été pareil venu d’ailleurs. On n’écrit pas à Lausanne comme on écrit à Genève et plus encore à Paris. Il y a un génie du lieu et c’est le recensement de tout ce qui est sorti de ce creuset particulier et très personnalisé qui constitue la matière historique et vivante du livre de Jean-Louis Kuffer.

Il y a d’abord l’Histoire. Lausanne n’est pas née d’hier. On peut remonter au Moyen Age ou à la Réforme. C’est, en fait, le XVIIIème siècle qui ouvre les feux. L’Anglais Edward Gibbon écrit à Lausanne son grand livre Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain et Lausanne, avec sa position légèrement surélevée et face à son paysage grandiose y acquiert une sorte de statut d’arbitrage au-dessus des tempêtes de l’Histoire. L’hiver, il croise Voltaire qui trouve le climat de Lausanne plus doux que celui de Ferney et qui consulte le docteur Tissot pour des maux d’estomac.