Notes à la volée

Notes à la volée

L’œil qui voyage est nettoyé. C’est une fenêtre bien ouverte à la table de l’azur où se disposent les objets. Et ce matin il y a des fanfares dans les rues de La Nouvelle-Orléans. Dès tôt les heures cela jazzait selon la tradition. De beaux nègres arrivaient du bayou. Pour la première fois j’ai vu le Mississippi en lente procession d’eau polluée mais son nom demeurait et j’ai béni tous les rêves qu’il a charriés et le sang des esclaves. Tout me purifiait par le seul nom baptismal du blues.

Sur un mur en lettres immenses il est écrit : THE CHURCH THAT BINGO BUILD. Et plus loin : INVEST YOUR MONEY IN GOD. Entre les deux inscriptions se tient une créature décharnée aux orbites creuses et aux bras tuméfiés de cent stigmates bleu et noir, dont le caddie contient tout le bien.

Beaucoup de gens qui courent. Beaucoup de hangars à l’abandon et de cadavres de voitures. Beaucoup de gens qui parlent tout seuls.

Je me retrouve, dans les rues historiques du Carré français aux maisons multicolores à galeries, un peu comme à Séville ou à Nancy, à cela près que les matinaux s’y traînent plus qu’ils ne se baladent, et que les traces de l’alcool blanc dont les fioles jonchent les trottoirs exhalent la même misère que la vision des sinistres antres qui remplacent ici les cafés du matin à la nuit, dans lesquels on descend généralement mais pas comme dans une cave : dans une cul de basse-fosse à défonce.

Or je me suis rappelé ce que me disait l’autre jour le type à casquette verte : que les pauvres ici ont conservé leur âme au contraire de tant de nantis ; puis, m’étant égaré dans le quartier noir où, à un moment donné, à un détour du chemin de terre battue bordé de cahutes, m’est apparu ce vieillard édenté trônant sur un canapé de rebut, j’ai salué Sa Majesté de ma plus belle révérence.

Carnets de JLK - Page 196

-

Blues à La Nouvelle Orléans

-

Notes pour un roman

Notes liminaires

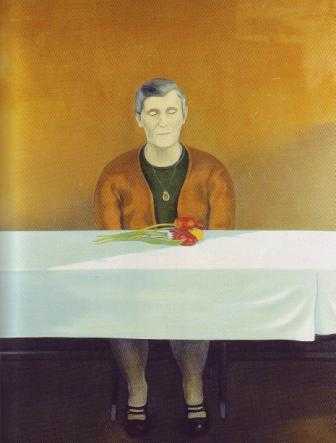

1. Un roman est d’abord une espèce de sentiment vague, auquel sont associées quelques images. Avec cette intention initiale de ma part cette fois : de raconter ou se faire raconter trois vieilles dames. Une dame serait un récit, deux dames une nouvelle ou une pièce de théâtre, mais trois vieilles dames font un roman. Voilà : ce sera donc le roman de trois vieilles dames. Trois vieilles dames de notre époque, qui sont nées toutes trois pendant la Grande Guerre (1915,1916, 1917) et ont traversé le XXe siècle, chacune à sa façon. Je vois déjà le roman de terre, de grand air, de tribulations et de bonté que cela peut donner, où se mêleront l’histoire du siècle (Marieke la Hollandaise), l’évolution du petit pays enrichi (Clara la gardienne du foyer) et la géographie du monde (Lena la trotteuse). Tout dès cet instant : lectures, observations, gamberge, tout va se déverser dans cet entonnoir. La traversée du XXe siècle en filigrane. Un roman d’humour et d’amour.

2. Les premières images sont celles d’un jardin public où les deux premières dames (Marieke et Clara) se rencontrent par hasard, sous un tulipier. Il y aurait le bateau blanc à aubes de la Compagnie Générale de Navigation que Marieke prendrait le plus souvent possible pour aller de l’autre côté. Je vois les hautes marches d’escalier descendant sous terre d’un tombeau de la Vallée des Rois. Des tea-rooms l’après-midi. Je vois aussi l’appartement de la célibataire (Lena la voyageuse) donnant sur une pelouse décente. Et le quartier de la veuve. Donc l’une (Clara) sera veuve et l’autre (Lena) célibataire. Et la troisième (Marieke) aussi est veuve. Deux seules ont des enfants. Un fils a tenté de se suicider. Deux filles ont épousé respectivement un Espagnol et un géomètre, notamment.

3. Le titre m’est venu soudain comme une évidence, oui c’est cela : Les bonnes dames.

4. Le territoire de chacune des trois bonnes dames est assez nettement défini, comme les caractérisent certains objets et autres accessoires. La maison, type de la villa familiale subventionnée des années 50, est le royaume de Clara, la maison et le jardin qui l’entourent. Marieke, pour sa part, m’évoque plutôt un pigeon dans son colombier, qui doit aller et venir. Quant à Lena, son aire est moins marquée. Elle vit surtout dans la relation. Elle a peu d’espace privé. Ou alors : net. Il y a en elle de la secouriste. Le service a occupé sa vie. Clara porte un petit sac à dos, Marieke une espèce de sacoche de cuir à franges indiennes. Aucune des trois ne fume. Marieke, la plus limitée question matérielle, se paie parfois un schnaps, histoire de se rappeler l’époque du Lac Bleu où, pendant la guerre, elle a trouvé son premier refuge.

5. M’importent les lumières. M’importent les objets éclairés. M’importent les tonalités respectives de chaque voix. Marieke toujours un peu ronchonneuse, malcontente du Gouvernement, au sens universel. Clara volontiers sentencieuse et plaintive pour se faire plaindre, mais solide au poste. Lena pleine de malice, cachant sa peine depuis une vie.

6. Importante également : la façon de chacune d’apparaître et de s’esquiver, comme au théâtre. Clara et Marieke sont immédiatement là, tandis que Lena apparaît d’abord par défaut, dans ce qu’elles racontent d’elle, alors qu’elle séjourne au Bouthan chez son amie Rosa. Importants les dialogues. Comme rapportés en discours indirect mais très vifs. Lena se parle à elle-même en riant sous cape. Rien ne perle cependant de sa douce folie dans son comportement de voyageuse humanitaire juste originale.

7. La construction serait comme d’un montage de cinéma, un peu à la manière du Monde désert de Pierre Jean Jouve, très claire et très elliptique, très à la pointe, sans jamais peser ni trop développer, mais avec de soudaine ruptures de ton, dans le drame ou le cocasse, le tragique ou le salace. Concentrer en 200 pages le contenu latent de 600.

8. Marieke. Mon Indienne. Ma femme du vent. Ma vieille écolo férue d’art et vouant un culte posthume à son frère peintre, emporté par la gangrène l’année de la mort de Staline. Enfuie d’Amsterdam en pleine guerre pour un motif secret. Débarquée en Suisse allemande où elle a rencontré le lieutenant Verrières, petit-fils de psychiatre (ami de Jung) et fils de colonel pro-nazi, originaires de Neuchâtel. Grands bourgeois ruinés en Argentine dans les années 30. Son lieutenant culturiste et sous la coupe de sa mère, une de Rougemont typique de la dominatrice d’aristocratie provinciale. Que Marieke, fils de leader socialiste hollandais, subira pour mieux défendre ses chiots, comme elle appelle ses enfants. Marieke ne parlera guère d’elle-même à Clara, mais son discours intérieur fait partie du portrait. Le lecteur en saura tout sans que rien ne passe la barrière de ses (fausses) dents. Marieke est tissée d’Histoire (avec une grande hache) et d’histoires. Elle a rempli l’enfance des jumelles (donc il y a des jumelles dans ce roman) de ses récits et autres affabulations à en plus finir.

Le grand regret de Marieke est de ne pas avoir eu l’occasion d’étudier. Elle a toujours été attirée par la philosophie. Elle lit toujours Sénèque, tout en enrageant de tout oublier à mesure. Clara lui reproche de couper les cheveux en quatre et se flatte d’avoir, elle, les pieds sur terre. « Moi, au moins, j’ai les pieds sur terre », dit Clara.

9. Clara, elle, est tissée de généalogie et de géographie. C’est la Femme au Foyer dont le jardin s’étend désormais au monde entier. Du vivant de son conjoint, elle a déjà « fait » l’Autriche et l’Espagne, l’Italie en camping dans les années 50-60 et la Grèce en croisière Hotelplan, puis l’Argentine (en visite chez l’une de ses filles) et le Mexique, mais elle rêve encore de la Vallée des Rois. Elle aime les balades en forêt et les randos à flanc de montagne. Quand on lui dit que le Zanskar est super, elle rétorque que le Lötschental est aussi très bien. Elle se vexe si l’on insinue qu’il y a mieux que la Suisse, mais les voyages ont aiguisé sa fibre socialiste. Elle a écrit récemment au ministre des finances pour lui dire ses doléances à propos de la situation des vieilles personnes et du quart monde en ce pays de nantis parachutes dorés. Elle collectionne les chèques de voyage.

10. Lena, sœur benjamine de Clara, est plutôt sciences naturelles et service social, à la dévotion de la Vraie Jeune Fille de partout. A ce titre, elle a enseigné dans le monde entier, longtemps en Australie puis à Salt Lake City, chez les Amish et au Donegal, avant de se retirer dans son canton primitif où elle tient l’orgue paroissial et classe son herbier, soixante ans de cueillette sous toutes les latitudes.

11. Brocante des trois personnages. Marieke ou la mule des pulls (pour Clara : des nids à poussière). Mais elle leur fait raconter des histoires. Les serre dans une malle et les sort de temps à autre, notamment pour les jumelles. Lena ne garde aucune relique, sauf un cahier rempli de micronotes et son herbier. Ne conserve qu’une paroi de livres. Dans un tiroir fleurant l’eucalyptus : un argus de Tasmanie dans un sachet de papier, et la petite photographie écornée d’un indigène des Samoa presque nu qu’on ne retrouvera même pas après sa mort car elle la brûlera avant la fin du roman. Clara vit avec les portraits des siens alignés sur une paroi. Divers objets décoratifs ramenés des quatre coins du monde. Son conjoint faisait du macramé et de la peinture sur bois. L’un de ses fils a la manie de lui offrir des cannes. Toutes finissent dans le même cagibi.

12. Esquisse de la première séquence intitulée Au Denantou, du nom du jardin public jouxtant le petit port lacustre, tout au bas de notre ville.

Au Denantou

Ce qui serait super, avaient-elle pensé, serait de se revoir au lieu même où elle s’étaient retrouvées la dernière fois par hasard, dans le grand jardin du bord du lac, au Denantou, et Marieke tint à préciser: sur ce banc d’où l’on a la meilleure vue de l’autre côté, et Clara conclut à sa façon, avec un allant qui l’étonnait elle-même: d’accord, nous nous retrouvons sur notre banc, le même jour dans une semaine, à une heure de l’après-midi, sauf s’il pleut.

A l’instant elles venaient de s’apercevoir de part et d’autre de l’allée. C’étaient deux très vieilles dames qui auraient aimé se faire de loin des signes folâtres de petites filles se réjouissant de se retrouver un après-midi de congé, mais elles s’en tenaient pour l’instant à leurs rôles aux contrastes marqués depuis des années au fil des très épisodiques rencontres de leurs tribus appariées, la philosophe et la marcheuse, se bornant à des constats de leur âge: il fait un temps extra, on est à l’heure, etc.

Marieke se dit in petto: elle a vraiment l’air de se maintenir, la p’tite Clara, elle ne se laisse pas aller, etc.

Et Clara: c’est décidément une originale avec sa jupe d’indienne, et pourtant elle est à l’heure, etc.

Elles restent un bon moment debout dans la lumière nette de lendemain de pluie de ce 14 juin de l’an 2000, à quelques pas de la vendangeuse de pierre dont Marieke célébrait l’autre jour les rondeurs opulentes, et c’est encore Marieke qui retient Clara sur place, l’impatientant à la fin avec ses congratulations:

- Non mais laissez-moi vous regarder : c’est qu’on vous donnerait vingt ans de moins ! Nom de bleu la Forme !

Et Marieke ne lâche pas le bras de Clara, qui n’a jamais trop apprécié les attouchements, sauf de la part de feu son conjoint, d’ailleurs peu porté là-dessus. Aussi lance-t-elle, pour faire diversion, tout en visant leur banc du regard:

- Vous savez que c’est aujourd’hui l’anniversaire de notre premier rendez-vous, il y a plus de soixante ans de ça, le 14 juin 1939, ça sentait déjà la guerre; et voilà qu’il y a juste vingt ans, en mars dernier, que Paul-Louis m’a été repris. Enfin je vous l’ai déjà seriné, je me répète : je m’excuse. On ne se rend pas compte ce que le temps passe tellement c’est long, et puis ça me fait du bien de vous parler... Il en aura fallu des années pour qu’on arrive enfin à trouver le contact… Jamais ne n’aurais pensé… Mais ne restons donc pas plantées...

Alors on les voit bras-dessus bras-dessous, comme deux soeurs ou des camarades longtemps séparées, qui se dirigent vers l’ombre claire, sous le tulipier là-bas, en ne cessant de parler avec animation.

Clara continue de se lamenter un peu malgré les protestations de cette fofolle de Marieke qui prétend que la vie est un miracle de chaque instant. C’est plus fort qu’elle : il faut que ça sorte. Le jour de leurs retrouvailles, tant d’années après le mariage de Loulou et Pascal, leurs enfants respectifs, elle a dit à Marieke que c’était la première fois qu’elle confiait à quelqu’un tout ce qui la chicanait - même à son amie Constance elle n’aurait pas osé. Peut-être, a-t-elle pensé ensuite, que cet abandon tardif lui est venu du fait que Marieke, pour la première fois, lui parlait directement à elle et sans qu’il fût question de leurs enfants, tout à coup, cra cra, elle lui a dit qu’elle pouvait vider son sac.

Clara a dit alors à Marieke tout ce qui lui pesait, et d’abord d’être si seule, malgré ses enfants et leurs propres enfants ou peut-être bien : à cause d’eux. C’est vrai qu’après tout ceux qui n’ont personne peuvent s’y faire : ils n’ont personne, tandis que les enfants vous les attendez. Et les enfants se font attendre.

« Mais c’est la loi de la vie », avait objecté Marieke. « Les enfants doivent couper. Je dirai même : il faut qu’ils nous bousculent, c’est aussi bien pour eux que pour nous ».

Et Clara : « Quand même vous exagérez, Marieke, les enfants restent les enfants » - «Allez, ma p’tite Clara, vous vous faites du mal à vous accrocher comme ça. Lâchez-leur les baskets et ils viendront sans se faire prier s’ils tiennent à vous. Sinon ça vous fait une belle jambe… »

Or Clara en convient à l’instant, après qu’elles se sont raconté leur semaine:

- Voui, vous aviez peut-être raison pour les enfants, je suis sûrement trop impatiente, mais tout a tellement changé depuis le temps où nous allions voir nos parents tous les dimanches après le culte.

- Tous les dimanches après le culte ! Vous vous rendez compte ? Vous les voyez là-bas, sur leurs rollers, vous les imaginez tous les dimanches après le culte ? C’était notre monde, tous les dimanches, et maintenant il n’y a plus de dimanche, p’tite tête, ou alors c’est tous les jours dimanche. Mais basta : on va se mettre en retard, l’Italie n’attendra pas…

13. Le retour au roman se fait sentir par un afflux de rêves et ce murmure d’avant l’aube qui représente à mes yeux la voix même du roman, tissée d’une voix filtrée par mon subconscient et de toutes les voix. Dans le murmure de ce matin il y avait donc cette voix et ce souvenir-sensation lié à la guêpe de mon enfance, dont la piqûre au fond de la gorge a failli m’étouffer. Sans la Porsche rouge du bon docteur Croisier : j’étouffais. Le souvenir m’en est revenu à partir de la phrase surgie comme ça à fleur de sommeil: « Ce fut une année de guêpes », et cette image d’une pièce bleue remplie de guêpes et du débat me concernant : il n’a pas droit à l’insecticide, vu qu’on ne sait pas de quel subterfuge il est capable. Je me sentais en effet toléré dans cette maison, mais non sans défiance. J’étais en somme le corps étranger, comme la guêpe était le corps prisonnier de ma gorge, qui se débattait, piquait et piquait encore et crevait dans ce gouffre obscur, glissant et fleurant bon le sirop d’une gorge d’enfant.14. J’envisage une construction semblable au découpage séquentiel du cinéma, en tout cas pour avancer, en me rappelant le risque de la trop sage juxtaposition style Nos frères farouches ou L’œil clair. Eviter l’album à vignettes. Le montage doit rester soumis au tempo de l’écriture. C’est l’obscur jaillissant qui a le dernier mot de la structure. Celle-ci n’est qu’un système de loupiotes, utile dans une narration de ce type. Dans Le viol de l’ange, la structure ternaire et le jeu numérologique n’étaient même pas des béquilles : plutôt des signes ironiques que je m’adressais en brassant ce magma chaotique qu’On me dictait tous les matins.

15. Clara ou le besoin de s’activer – mais on sent en elle un vide et une agitation intérieure qui expliquent en partie l’importance de son dossier dermatologique. Elle est impatiente à proportion du vide qu’elle sent en elle. Elle frotte et brique à proportion des saletés qu’elle a découvertes tout près d’elle et dont seul son compagnon défunt pourrait la consoler. Elle se dit : je suis seule à porter ma croix. Un lourd secret lié à l’un de ses fils. Clara la claire, et l’obscure. Marieke : la pénombreuse. Lena : l’allumée. Clara est l’active et la soucieuse, constamment active et soucieuse de mieux faire alors que tous lui conseillent le lâcher-prise. Mais c’est plus fort qu’elle : même au cours de yoga des aînés elle reste obnubilée par ceci ou cela qu’elle a négligé de faire ce matin. Or cette hyper-activité est évidemment compulsive, mais il n’y a pas que ça.

16. Toutes trois sont d’une génération qui a les pieds sur terre (selon l’expression de Clara), qui fait face et sublime. Ou plutôt que de génération, c’est d’une société qu’il s’agit : de l’Europe d’entre-deux-guerres.

17. Les séquences de la première partie, toutes concentrées sur le 14 juin 1999, se distribuent comme suit : 1) Au Denantou. 2) Sur l’Italie. 3) Le souk de Brahim. 4) Place de la République. 5) Vieillir. 6) Les nudistes. 7) La femme du vent. 8) Château d’Ouchy. 9) Le fiston. 10) Ceux de la 6. 11) Dernières nouvelles de Juanito (Scrabble). 12) Au théâtre. 13) Spectateurs. 14) Une belle journée (Clara). 15) Murmures de Marieke. 16) Claus en Oncle Vania. 17) De la jeunesse. 18) Confidences d’un DJ. 19) Portraits de famille. 20) Insomnie. 21) Le cahier jaune. 22) Au bar du théâtre. 23) Mère et fils. 24) Une belle journée (Marieke). 25) Le vieux Simon. 26) Un dernier verre. 27) En pensée avec Lena. 28) Le mur. 29) Ce que savent les maisons. 30) Téléphonie occulte. 31) Ce que disent les rues. 32) Triple dose. 33) Le sommeil de Marieke.18. De Marieke qui a le plus vécu on n’en apprendra qu’une infime partie, l’important étant ce qu’elle a filtré et d’où vient son savoir humain. Pourtant il m’importe de noter quelques détails, qui apparaîtront dans le roman ou non. Et d’abord que Marieke débarque d’Amsterdam au sortir de la guerre, avec une première vie derrière, deux enfants avortés et un premier blindage de méfiance à l’égard des hommes. Surtout elle rêve de Sud. Son idée est le Midi, si possible la Provence, mais elle manque de tout à ce moment-là. Par Lausanne dont elle découvre une première fois la rive du lac, elle gagne la Suisse dite primitive via Lucerne où un jeune marchand de casseroles auquel elle a proposé des timbres de collection (sa fortune présente) dans le train, l’accueille dans la ferme familiale où elle passe la nuit. Elle se rappellera toujours le fumier tressé, les oreillers remplis de noyaux de cerises et la pièce de cinq francs que lui a remise Frau Hilfiger au moment de leurs adieux. Le même jour elle arrive au bord du lac d’Ägeri où se trouve la pension pour enfants de nantis du Docteur Jawohl (c’est ainsi qu’elle le surnomme aussitôt) où elle est supposée faire le ménage, et dont le climat austère à l’excès la glace. Seul le Docteur l’amuse et la soutiendra dans les jours à venir. Le travail harassant qu’elle abat du matin au soir donne pleine satisfaction, d’autant que, le soir, elle s’attarde longuement auprès des enfants, ce qui lui gagne l’attention et l’affection du Dr Jawohl, pédiatre et pédagogue qui ne jure que par Pestalozzi. Le seul répit que trouve Marieke consiste en la rédaction quotidienne de ses impressions, qu’elle consigne dans ses lettres à son frère artiste Anton et à son amie Hella. Le désir de quitter ces lieux froids la tenaille après quelques semaines et le chef de la police locale, rencontré à l’auberge, promet de lui faciliter son transfert en Suisse française, où elle arrive avec quelques francs en poche. Une dame Miauton la recueille quelques jours, qui place les jeunes filles au pair et lui trouve un poste de sommelière dans un café de l’arrière-pays. C’est là qu’elle rencontrera le lieutenant Verrières, dont elle rabat le caquet de grande gueule avec autant de vigueur qu’elle repousse les avances des clients du café. Là encore, elle séduit le maître de maison habitué à voir ses serveuses passer d’un homme à l’autre, et son fichu caractère épate le lieutenant. De ses lettres à Anton de ces semaines, il ressort qu’elle s’impatiente de quitter ce trou de province aux philistins bornés. Le lieutenant Verrières assiège sa forteresse et lui propose de partager sa vie, mais elle gagne alors le Tessin avec ses économies de quelques mois. Cependant il pleut au Tessin, et quelque chose la fait revenir au lieutenant Verrières, qui lui semble réellement épris et décidé à se ranger des cavalcades. Après quoi Marieke se fiance, se marie, enfante à deux reprises et vit cinquante ans de plus. De tout cela n’apparaissant que des bribes dans ses rares récits à Clara et Lena, qui la cuisinent le plus souvent en vain, lui prêtant une vie de bohème ou dieu sait quoi. Elles en sauront beaucoup plus en revanche sur les tribulations de son fils, le plasticien anarchiste bien connu pour ses interventions subversives dans les milieux de l’art et de la politique…

19. La Suisse dans laquelle débarque Marieke est un pays en noir et blanc. Les hommes sont encore aux frontières (dans leurs têtes) et l’on y trouve de nombreux internés, dont les Polonais, les Français et les tuberculeux. Clara est déjà mère de deux enfants et, avec Andreas, pense à construire. Il y a des subventions pour le baby boom. Les parents de Clara les aideront. Clara est décidée à lutter, comme elle le rappellera jusqu’à la fin. Sa bicyclette ne dispose que d’une vitesse.

20. Les séquences de la deuxième partie, dont la majeure partie touche au voyage en Egypte des trois bonnes dames, au printemps 2000, se distribuent comme suit : 1) L’Offre Spéciale. 2) A la Croix-Fédérale . 3) Préparatifs. 4) Vol Swissair K7306. 5) Herr Doktor Fröhlich. 6. Le monde vu d’avion. 7) Le vent du soir. 8) Hôtel Osiris. 9) L’homme en morceaux. 10) Les felouquiers. Rêverie au bord du Nil. 11. Good night, sleep well. Souvenir de Grossvater au Royal du Caire. 12) Trois femmes dans la rue. 13) La bande de Saïd. 14) Négociation I. 15) Le taxi de Saïd. 16) Vallée des Rois. 17) Saïd. 18) La maison de Saïd. 19) Clair de lune. 20) Négociation II. 21) Continental Breakfast. 22) La chute. Première défaillance de Clara. 23) L’Américain. 24) Au souk. 25) Mélancolie. 26) Chez Omar. 27. Nos voyages et nos rivages. 28) Diapositives. 29) L’amour du Sud. 30) Très mauvaise nouvelle. 31) La gisante. 32) La Barque de la Nuit. 33) A la cafétéria.

21. Plus je vais et plus je me dis que le roman est pour moi la meilleure mise à distance, dans le plus juste rapport, enfin le roman : j’entends la fiction et la narration, la transposition même légère de ce qui a été vécu et de ce qu’on tend à partager le mieux possible. La lecture quotidienne de Proust, et ces jours plus précisément les démêlés de Charlus et de Morel évoqués au fil du voyage du Narrateur en petit train normand, me fait percevoir chaque jour un peu mieux cette bonne distance et ce juste rapport. Le romancier y est un peu comme un montreur d’ombres, à la fois tout proche et se faisant oublier par la magie du jeu, cela me rappelle à la fois le regard latéral d’Alfred Hitchcock et le dédoublement de Philip Roth en Zuckerman, la projection à distance variable de Boualem Sansal dans Le serment des barbares ou Dis-moi le paradis, enfin toutes ces modulations qui font du roman, ou disons plus généralement de la fiction, le filtre de la réalité et l’instrument d’une meilleure connaissance de celle-ci.

22. La troisième partie des Bonnes dames ne sera faite que de discours indirects et sous toutes les formes de la communication à distance, à l’exception d’une seule rencontre de Marieke et Lena à Sils-Maria et Soglio. Après la mort de Clara, Lena a recueilli un Cahier jaune dans lequel sa sœur a consigné ses douleurs secrètes depuis le début de la maladie de Paul-Louis, son conjoint. Des éléments de ce cahier fonderont la présence de Clara dans la troisième partie du roman, Lena ayant confié quelque temps ce journal intime à Marieke. Les douleurs de Clara font ressurgir celles de Marieke, informulées jusque-là.

23. Le roman s’inscrit dans la mémoire par le truchement d’objets, usuels ou symboliques. Ce peut être un sac à main ou ne certaine façon de renifler. L’idéal serait de pouvoir identifier le personnage à la seule mention de l’objet. Le cliché en la matière : l’imper de l’inspecteur Columbo et sa façon de lever une main lorsqu’il feint de se rappeler soudain quelque chose.

24. Dès qu’Elizabeth Costello apparaît dans L’homme au ralenti, le dernier roman de J.M. Coetzee, quelque chose se passe. Costello est à la fois le deus ex machina et la figure de l’intrus, la mère du récit et la vie, ou la mort, du protagoniste qui se sent lui-même un pantin manipulé, sans cesser de jouer sa partie pour autant. Et tout devient tout de suite plus réel dès qu’elle est là, cette peste.

25. Le souk d’Ousmane Boubacar le Sénégalais se compose, à part les babioles à touristes, statuettes pur Dogon fabriqués à Taiwan, de Senteurs, Saveurs & autres Sentences qu’il a lui-même recopiées dans les livres. Clara est fort impressionnée au premier chef, puis elle se détend au vu de la jovialité du personnage, qui la fait parler de sa sœur Lena, naguère très active aux Missions.

26. Ce qui sauve Clara est son humour. Cela lui reste d’une certaine Suisse terrienne et populaire. Elle a le sens du grotesque aussi, et le goût du cocasse. Elle ne sera jamais supérieure ou suffisante, jamais niaise non plus.

27. Clara se rend compte du fait qu’elle n’a jamais adressé la parole à aucun Noir, et qu’en somme il reste en elle une certaine peur à cet égard. Or ce qui la stupéfie est de constater que la personne d’Ousmane lui fait oublier complètement la couleur de sa peau.

28. Clara et Marieke se sont rencontrées par hasard, mais plus elles y pensent, chacune de son côté, plus elles conviennent qu’elles y étaient disposées à ce moment précis et que la vie les a, en quelque sorte, confiées l’une à l’autre.

29. La vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité, ou disons plus précisément : pas livrée comme ça, jamais énoncée sans modulation préalable ou sans nécessité narrative. Plus exactement alors : un corps incarné en vérité ou une musique qui sonnerait vrai dans la moindre de ses parties.

30. Le thème des retrouvailles, comme celui de la rencontre, est à mes yeux un ressort important.

31. Ce qui intéresse le romancier chez les bonnes dames, c’est leur simplicité et leur dédain des chichis et des formes, des convenances et des conventions, chez Marieke surtout, non sans nuances pour autant que fait ressortir l’extravagance de la Comtesse. Laquelle se permet ce que personne ne se permet, du seul fait de son âge et de ses désillusions dûment théâtralisées – la Comtesse qui s’est ruinée et refaite au casino d’Evian, la Comtesse aux sept maris qui recommande à Loulou de bien s’occuper de son Jules parce qu’un Jules on n’en a qu’un dans la vie, etc.

32. Loulou, fille de Marieke, est donc la mère des jumelles Dolly et Molly, surnoms de Délie et Mélie.33. Le côté de Marieke est le côté bohème, tandis que le côté de Clara est celui de la Suisse propre en ordre que toutes deux, au demeurant, raillent de concert.

34. Marieke persifle volontiers la Suisse tiptop, mais Clara ne le prend pas pour elle-même, d’ailleurs il n’y a pas de raison, son conjoint et elle ayant toujours abhorré le style nain de jardin. Le nom de leur maison, Petite Maison, est un signe de malice, lié à un certain secret amoureux entre eux deux.

35. Le Sénégalais a été successivement armailli dans les Préalpes vaudoises, pêcheur de corail avec le fils de Marieke et jardinier de la commune d’Abondance où il peaufine sa thèse sur Leopold Sedar Senghor le Poète Président.

36. Tout doit s’étoffer et se colorer de manière plus fruitée et savoureuse à tous les sens des sens. Aller pour cela sur les lieux. Chercher les mots dans les rues et sur les arbres. Mieux regarder les choses et les gens.

37. Diatribes de Marieke, dont le discours s‘enfle et s’enflamme comme s’enflait et s’enflammait le discours du citoyen Rousseau cheminant par les monts et les vaux.

38. Comme en peinture, il y a ce que dit la nature, et ce que dit la toile.

39. Le travail de ce roman est essentiellement une affaire de rythme. Il ne s’y passe à peu près rien, si ce n’est trois fois trois p’tits tours et s’en vont les bonnes dames, autour du lac, autour de Louksor et du Nil, puis autour d’une tombe fraîche, après la mort de Clara. Cependant l’impression doit être que tout pulse et que tout vibre et vibrionne comme dans une volière.

40. « Je n’ai plus toute ma tête », se plaint Marieke, à laquelle Clara fait valoir qu’elle devrait se réjouir de couper à l’Alzheimer. Clara console toujours les autres, à la manière de Pollyana, en leur faisant valoir un malheur bien pire que le leur, le Sahel ou le Rwanda…

41. Travailler par couches successives, comme en peinture. Je ne sais rien d’elles à la base, ou plus exactement : ce que je sais d’elles apparaît dans le seul mouvement d’émergence et de cristallisation du texte, de la phrase vivante qui représente à tout coup un segment du corps vivant du texte.

42. Les temps multiples de la narration marquent, entre autres, la constante variation des points de vue de la Narration. Plus que d’un Narrateur, je parlerais en effet pour ce roman de La Narration, comme une instance poreuse aux pouvoirs à la fois diffus et super-précis…

43. La philosophie de Clara est donc globalement celle de Pollyana, qui consiste à se réjouir, à chaque fois qu’on prend une tuile, de ne pas en prendre deux, et ainsi de suite. Ce qui ne va pas sans exaspérer Marieke, laquelle n’est pas du genre à se résigner non plus qu’à se voiler la face devant l’horreur de la réalité. Un débat vif peut donc s’ensuivre.

44. La figure du Nain Suissaud, qui a fait la célébrité controversée de l’Apache (dit aussi le tagueur insaisissable, fils chéri de Marieke poursuivi pour ses tags contestataires et ses actions critiques de toutes espèces), est un personnage référentiel dans le discours des bonnes dames, à la fois sujet de dispute (Clara ne peut donner raison à un anarchiste fauteur de déprédations) et de discussions complices.45. Le signe que le roman se fait, c’est qu’on y pense tout le temps.

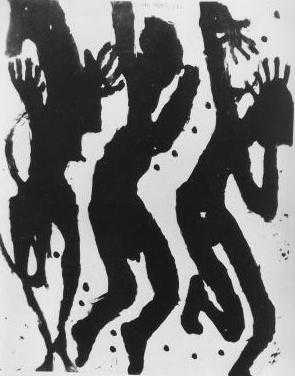

46. Il y a quelque chose de Basquiat dans les tags de l’Apache, mais en plus élaboré, en moins faussement brut, en plus parodique aussi. L’Apache est un authentique artiste virtuel, qui pense en matériaux et en formats divers, sans réaliser jamais hors de ses seuls carnets.

47. « Je suis le dernier des Mohicans », pourrait dire l’Apache. Un jour un mécène de l’industrie automobile et de la culture lui a proposé de le mettre sous contrat. Comme ce qu’il en a été de toutes les propositions des plus fameuses galeries, Tim a poliment décliné.

48. « Nous ne sommes pas une famille mais un clan, du genre tartare, ou une tribu, style apache ou cheyenne, enfin un petit groupe de gens qui se tiennent les coudes... » (Marieke dixit)

49. Attention à traiter tous les personnages d’une même encre, avec la même légèreté passante, sans peser. Rien là-dedans de la satire, en dépit de multiples aspects critiques et caustiques. Rien du roman psychologique non plus, malgré la psychologie très différenciée de chaque personnage. Pas un roman poétique non plus, quoique la poésie y soit. Surtout alors : un roman allant, un récit qui va de l’avant, une phrase qui roule.

50. Le dévoilement de chaque personnage se fait avec le temps. Rien ne doit être livré prématurément, sans nécessité narrative formelle. C’est une logique sous-jacente à observer très rigoureusement. Tim et Loulou, ou les jumelles, Lena ou Pablo, et tous les autres, vont faire leurs trois p’tits tours au fil du récit, chacun son quart d’heure de célébrité, trois p’tits tours et puis s’en iront – d’ellipse en éclipse.

51. Dès lors que le roman devient un plaisir, c’est qu’il est en train de prendre, à partir de quoi tout coule plus ou moins de source, tout devenant à la fois plus léger et plus juste - tout prenant véritablement consistance et forme. Alors on sent qu’on pourrait écrire du matin au soir, mais non : on va plutôt prendre son temps, qui est celui-là même du roman.

52. Au premier canevas se substituent peu à peu de nouveaux développements et autres variantes, procédant de la logique organique du roman, qui pousse où il veut. Le meilleur exemple en est l’apparition du Capitaine sur sa périssoire, qui annonce le thème de la Barque égyptienne des morts.

53. Clara se raccroche aux formules morales, dans la pure tradition protestante qu’illustre sa famille par alliance. God is my copilot pourrait en être un exemple, tiré des sermons du pasteur Amédée, lequel lui est toujours de bon conseil, genre Compagnon de Taizé. Dans le trolleybus No 6 elle a l’impression de vivre la métaphore de la vie. Nous montons parce que le véhicule est en contact avec le Courant - ce genre de choses. Elle incarne un certain pragmatisme chrétien assez typique, qui procède par trucs & recettes, mais avec des ouverture possibles, et des ruptures de tonus lui ouvrant des gouffres, liés à sa solitude.

54. Le passage à l’imparfait agit comme un zoom arrière, équivalent d’une mise à distance mentale.55. Attention aux rimes intérieures. C’est vraiment la cheville à éviter, la ponctuation non désirée de la narration.

56. J’ai finalement modifié le rapport de Marieke et Clara, qui se connaissaient bien avant de se retrouver, par le truchement de leurs familles alliées. Sans tirer la narration du côté de l’autofiction, il m’importe de la recentrer par rapport à un sentiment personnel intense de leurs rapports et de leurs positions généalogiques respectives. Elles sont liées par les jumelles et par les parents des jumelles, leurs enfants respectifs. Plus intéressant : le fait qu’elles se redécouvrent « par hasard », alors qu’elles sont parentes. Situation typique d’aujourd’hui, relevant de la recomposition filiale.

57. Dans le même esprit, j’ai simplifié la figure du fils de Marieke, Adalbert dit l’Apache par les médias. N’apparaîtra que par réfraction, comme celui avec lequel on ne cesse de se chamailler tout en l’aimant fort. Le frère de Loulou a passé par la taule : cela du moins est important pour Marieke, qui parle la nuit au Capitaine.

58. Après avoir bouclé le récit de la virée en Savoie lacustre, je me suis aperçu que le soleil tombait beaucoup trop tôt pour un 14 juin. Toute la suite en a été faussée, de sorte qu’il faisait déjà nuit à six heures alors que la nuit ne tombe à cette saison que vers dix heures. Ajustement nécessaire, avec l’interversion de deux chapitres…

59. Ce que dit Alain Cavalier à propos du passage d’un plan à l’autre, au cinéma, est aussi valable, d’une certaine façon, pour le passage d’un paragraphe à l’autre dans ce type de récit elliptique qui saute une idée sur deux.

60. Ce qui me semble caractériser les bonnes dames, à l’égard du monde actuel, est leur foncière timidité.

61. J’ai finalement renoncé à la « construction » du personnage de l’Apache, décidément trop artificielle. Ce sera simplement le fils aîné et aimé, avec lequel Marieke ne cesse de se chamailler et dont ne sait que deux ou trois choses, à commencer par le fait qu’il a fait de la taule.

62. Clara peut recourir à la messagerie du Mac que lui a installé Joselito, dit le Petit, et communiquer ainsi avec Lena qui se trouve en Alberta jusqu’à la fin de la première partie, mais le meilleur moyen de communiquer entre elles est encore la transmission de pensées que leur ménage le romancier dans la dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit.

63. Les bonnes dames sont ainsi mises en réseau de manière occulte, si l’on peut dire, avant de se retrouver en trio pour la virée en Egypte de la deuxième partie.

64. La dernière séquence de la première partie se distingue en cela qu’elle illustre les virtualités du roman, qui va plus vite que le téléphone et le mail. On communique immédiatement d’auteur à lecteur. Le thème en était déjà très présent dans Le viol de l’ange, repris ici sur un ton plus débonnaire.

65. Mes bonnes dames m’aident à réfléchir et à m’expliquer diverses choses de la vie et des âges, ou sur les thèmes qui m’intéressent en l’occurrence, du tabou et de la permission, de l’adoption et de l’amitié, etc.

66. Elles sont à l’âge où l’on peut dire à peu près ce qu’on veut, sans barrière. Elles n’ont plus de raison de se censurer. Rappel de la Comtesse. Pour autant elles ne se permettent pas n’importe quoi, gardant une certaine tenue.

67. L’histoire qu’on se raconte n’est jamais celle qui se raconte au fil des mots. Il y a une part d’aléatoire dans le roman qui est aussi (et peut-être surtout) celle du subconscient. Où tout cela va-t-il ? C’est ce que tu ne découvres qu’en écrivant.

68. Lena est habitée par une indéfectible confiance en la bonne volonté. Elle croit que le monde est à réparer et qu’il faut s’y mettre tous les jours. Elle n’aime pas les grands mots ni les notions trop abstraites, pas plus que Clara. Mais elle n’en a pas moins sa philosophie de la vie.

69. Le narrateur est partout, sous la forme d’un « je » flottant.70.La dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit, contient en germe la deuxième et la troisième partie du roman, l’Egypte et tout ce qui touche à la fois à la mort et à ce qui se devine par delà les eaux sombres.

71. Marieke retrouve, entre deux sommeils, les notions égyptiennes qu’elle tient d’un opuscule que lui a filé son fils, à propos de la pesée de l’âme et du jugement qui s’ensuit. Au soir le dieu Aton, vieilli par la journée, conduit vers l’Ouest la barque du soleil, pendant que Nout la déesse du ciel fait voûte au-dessus des dormeuses. Le soleil va passer par les douze portes du monde souterrain, mis a l’épreuve du grand serpent Apophis, symbole du néant de toute chose. Marieke se rappelle que les Egyptiens associent la beauté au sacrement de chaque chose et de chaque être. Ils se représentent qu’à l’instant de la mort le cœur du défunt est pesé sur une balance dont le second plateau porte une plume tirée de la chevelure de la déesse Maât, déesse de la vérité. Marieke a conscience du fait que le cœur du défunt doit s’alléger jusqu’à l’équilibre de la balance, pour couper à la dévoreuse d’ame à figure de crocodile.

-

Dantec rocker mystique

Avec Grande Jonction, son nouveau « monstre » épico-théologique sur fond d’Apocalypse et de folles inventions de SF pop, le romancier poursuit une fresque fascinante en dépit de ses pesanteurs.

Maurice G. Dantec, « exilé » au Canada depuis quelques années par rejet véhément de la vieille Europe et du milieu médiatico-littéraire parisien par trop « politiquement correct » à son goût, est un « auteur culte » assez proche d’un Michel Houellebecq, par ses détestations et provocations, son fonds de culture rock et son goût pour les conjectures de la science fiction. Dans ses deux derniers romans, Cosmos incorporated (Albin Michel, 2005) et Grande Jonction qui en constitue la suite directe, Dantec, nouveau baptisé à dégaine de cyborg, affirme son originalité en brossant une fresque catastrophiste, située à la fin du XXIe siècle, toute nourrie de ses lectures des Père de la tradition catholique, et autres grands auteurs mystique, de Basile de Césarée (pour son traité sur le Saint-Esprit) à Jean Cassien (pour son traité de l’Incarnation), en passant par Duns Scot ou Joseph de Maistre, notamment. La méditation sur le Mal qui s’y développe, incriminant une humanité décervelée et dénaturée où l’individu libre et unique serait remplacé par une morne sous-humanité esclave de faux prophètes flatteurs, va de pair avec l’exaltation de la Musique (le Très Saint Rock’N’Roll, dont le livre est plein des échos de la Légende Dorée, mais pas seulement) et de l’Amour, au sens où l’entendait un certain Dante... Or comment tout cela tient-il ensemble et debout ? Essentiellement par l’indéniable génie de conteur-visionnaire de Maurice G. Dantec, dont le souffle, et d’extraordinaires intuitions, font passer de trop lourdes pages érudites ou de non moins fastidieuses évocations de combats pour la Juste Cause.

Il y a du western manichéen et de la bande dessinée dans Grande Jonction, mais les observations et réflexions du romancier, rejoignant celles des contre-utopistes du XXe siècle, de Kafka à Orwell, s’incarnent bel et bien malgré le caractère souvent stéréotypé de ses personnages.

Au premier rang de ceux-ci, qui pourrait être ridiculement kitsch, genre New Age, mais s’impose néanmoins comme un héros de roman de chevalerie, voici l’adolescent Link de Nova, l’enfant mystérieux venu au jour à la fin de Cosmos incorporated et qui a le pouvoir de « guérir » les machines et, bientôt, d’enrayer la nouvelle peste menaçant l’humanité de cette fin du XXIe siècle, laquelle s’en prend à ce qui constitue l’unicité de l’espèce : le langage humain.

Ce Mal, qu’on appelle La Chose, vampirise littéralement les individus survivant après moult catastrophes, dont le Grand Djihad et les guerres dévastatrices qui en ont découlé. Pis encore : c’est à toute forme d’écrit que va s’en prendre plus tard La Chose, effaçant toute mémoire de la surface de la planète. Or Link de Nova et ses amis néo-chrétiens vont accueillir, dans ces ultimes régions protégées de la Heavy Metal Valley (sur les anciennes terres mohawk), une Sainte Bibliothèque envoyée du Vatican, ultérieurement ratiboisé par les nouveaux barbares, qui symbolise l’ultime héritage des résistants et leur arme de reconstruction massive....

A résumer ainsi près de 800 pages, la chose pourrait sembler caricaturale, voire débile. Or s’il est vrai que Dantec agace parfois par certains débats fleurant la dissertation, et si le récit pâtit parfois d’un ton sentencieux ou d’un lyrisme pompier, Grande Jonction saisit en revanche par la beauté de ses évocations et sa façon à la fois naïve et pénétrante de moduler ses thèmes, emportant finalement le morceau par sa défense de l’imagination et de la fiction, dans le mouvement même de la création.

Maurice G. Dantec. Grande Jonction. Albin Michel, 774p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 12 septembre 2006.

-

Notes panoptiques, 2003

Dans le train, j’observe le manège d’un père et de ses deux enfants. Sans doute un père divorcé qui les a eu “sur le dos” ce début de week-end et les ramène à leur mère, ou peut-être est-il allé les chercher à Berne et les ramène-t-il àFribourg ce soir pour les subir ce soir et les ramener demain ? Ce qui est sûr est qu’il n’a pas l’air content, le regard verrouillé et l’air de s’ennuyer ferme, repoussant la petite visiblement très en manque de lui, tandis que le garçon n’en finit pas d’aller et de venir d’un compartiment à l’autre sans tenir compte de ses reproches. Triste vision.

Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.

Jedem Tierchen sein Plaisirchen. Le populaire dit simplement: prendre son pied. Mais sa vie durant Amiel en fera tout un plat. Quant à moi je verrais plutôt la chose en stoïcien. Déjouer l’obsession par une bonne séance, etc.

A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent en Spam sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.

Me rappelle que, vers l’âge de 17 ans, je me suis soudain affranchi de la foi chrétienne, au chagrin de ma mère. Mais sa façon de me dire sa peine m’aurait plutôt poussé à en rajouter, comme si je devais résister à un chantage. Le même problème avec la mère américaine. Mais pourquoi ce rejet de ma part à ce moment-là, et pourquoi le retour plus tard à la religion avec le besoin d’une forme plus rigide, telle que l’offre le catholicisme ? Mon virage à droite était-il plus fondé et réel que le retour ultérieur à la gauche ?

Grunberger cite cette croyance selon lequel le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations de la misérable et divine humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus divine à certains égards, et plus misérable que jamais.

L’Eternel a brouillé les cartes du langage pour faire pièce à la volonté de puissance unanime des hommes.

L’image de la vierge ne m’a jamais inspiré. Qui plus est immaculée de conception. Autrement dit: la femme niée jusqu’à l’état d’ectoplasme. Et je me demande aujourd’hui: qui croit vraiment réellement, sincèrement à cela ? Sûrement pas moi. Autant dire que je reste protestant à cet égard. Aucun goût pour le Saint Esprit non plus, ou plus exactement: plus du tout aujourd’hui. Le nom de Dieu m’apparaît plutôt comme un chiffre, à la manière juive, par conséquent imprononçable.

Le nom de fanatique vient, étymologiquement, de l’expression: serviteur du temple.

Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’oppose le christianisme et l’islam. Plus qu’une religion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme est oedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à la pureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mythe édénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péché originel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbole phallique. (en lisant Grunberger)

Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Bela Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Cingria ou par un Rozanov

Les souvenirs d’Anne Atik sur Beckett, intitulés Comment c’était, me surprennent et me passionnent. On y découvre un homme extrêmement attentif à la poésie, et dans toutes les langues, doublé d’un être attachant, bon et généreux. Egalement emballé par la relecture de La panne, dont le climat restitue merveilleusement le ton de la Suisse moyenne. Et ce ne sont que deux livres parmi la foison de mes lectures de ces jours, où les essais de Mallarmé voisinent avec les Remarques mêlées de Wittgenstein et le pavé de Béla Grunberger sur le narcissisme.

Ne pas se laisser gagner par la morosité ambiante. Jamais. La lecture de Comment c’était, évoquant la vie de Beckett, m’est ces jours précieuse. Présence constante de la poésie dans cette vie, et son manque dans la mienne. Pas assez acharné à défendre et à illustrer le chant du monde. Cela que je dois relancer dans Les passions partagées et sans discontinuer. Cela qui m’a toujours tenu ensemble et ramené à la joie.

Pas mal de délire russe et d’époque (sur l’Eglise et la Révolution) dans les Feuilles tombées de Rozanov, mais l’essentiel qui m’importe est ailleurs: dans l’intimité et dans la beauté de l’aveu. Or je vois mieux à présent ce qu’il y a, là-dedans, de péniblement idéologique, et ce qui s’en dégage en chant d’amour, et notamment grâce à la présence de celle qu’il appelle “maman” ou “l’amie”, et que moi j’appelle “ma bonne amie”.

amie.

Je me disais ce matin que j’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoi je prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, je l’ouvre et voici la première phrase que je lis: “Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ?” Et cet après-midi, après avoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbières d’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquant le souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Fin de partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exergue possible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées.

Le sentiment que l’Eternel est injuste est très présent dans l’Ancien Testament. “Le chemin du Seigneur n’est pas équitable”, dit Ezéchiel (18, 25). Et ceci de parlant: “Les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents rongées”.

L’idée de la rétribution concerne la nation (Israël, peuple élu) dans l’Ancien Testament et devient ensuite un enjeu personnel. Pari de Pascal, etc.

Toute conversation sur Dieu sonne de travers à mes oreilles. Comme si l’on parlait toujours d’autre chose. Je pourrais dire avec Flaubert que ceux qui veulent prouver Dieu me sont aussi étrangers que ceux qui le nient.

Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.

Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. “je sens que je serais capable de traverser un mur”, dit-il ainsi à son maître. Et lui: “Alors vas-y”. Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hybris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: “Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition”. Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.

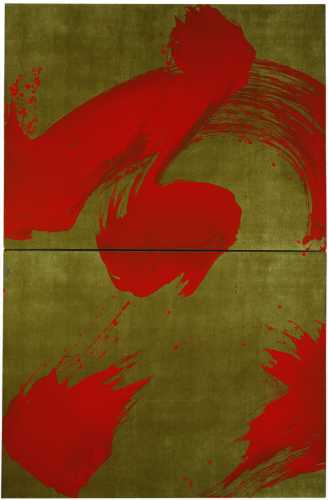

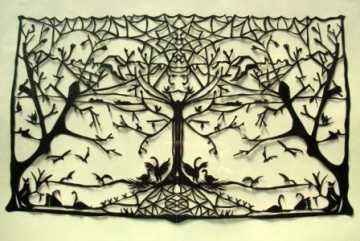

Peinture: Fabienne Verdier. -

Ce matin au Paradis

De la mort à l’enfance

A La Désirade, ce vendredi 15 septembre. – Lendemain d'Hier. Lendemain de Fête. Elle voulait qu’on fête après l’avoir pleurée. Lendemain de pleurs et de vin. Lendemain d’Amis réunis autour du cercueil couvert des foulards de toutes nos causes. Lendemain de chansons et de poèmes. Lendemain de feu, de cendres et d’accolades. Lendemain de reconnaissance: on se sent léger, triste et gai, tout égaré de mélancolie et si présent, ce matin au paradis.

On lit ce matin Etranger au paradis, de Philippe Lafitte. Cela commence par la course des flagelles à l’Ovule, et juste après on est allongé dans une chambre qui semble d’un hôtel plus que d’un hôpital, aux fenêtres de laquelle un horizon de tours et de tours s’étend à perte de vue dans la lumière crépusculaire: «Vous vous dites que cette ville immense ressemble à une Voie lactée électronique. A un cosmos tombé du ciel.»

Et déjà tout a été vécu: «On naît, on a à peine le temps de s’y faire et déjà quelqu’un frappe à la porte…»

Déjà se pressent les souvenirs. Et c’est une vie, une enfance au bord de la Seine, près d’une prison dont les détenus martèlent leur gamelle en tam-tam lointain auquel répond le tam-tam du gosse sur le balcon, c’est l’éveil du sentiment et des mots, l’éveil des sensations et les premiers pas de l’Explorateur: «Vous êtes là sur des portiques, des vélos, des grillages, des murets et des jardins publics. Au milieu de la vie. Dans l’œil du cyclone.»…

C’est le matin au paradis tout gris de la mélancolie, et ce livre dit cela. Chaque phrase est belle et juste, sévère et nette, douce et tendre: «Petite Couette agite ses cheveux blonds noués par des élastiques roses et le monde est merveilleux».

Tout à l’heure on va retrouver la vie et la ville. Tout à l’heure on sera dans ce lit d’hôpital ou d’hôtel qui flotte sur l’Océan des souvenirs: «De l’autre côté de la baie, face à la mer de Chine, la ville plongée dans le noir scintille de lumières jaunes. Allongé sur le flanc, vous êtes devenu ce vieillard qui regarde au loin l’eau s’agiter comme de l’encre.»

Lecture à suivre…

Philippe Lafitte. Etranger au Paradis. Buchet/Chastel, 201p. -

Le rêve du collectioneur

L’humour et l’imagination fantaisiste ne font pas florès dans les écrits actuels, aussi est-ce sans se faire prier qu’on gambade dans la foulée de Baptiste Flamini, charmant escroc qui s’est spécialisé dans le domaine haut en couleurs des collections et des collectionneurs qui les collectionnent. « Trouver des choses un peu spéciales pour des gens encore plus spéciaux », tel est son fonds de commerce, dont la première illustration est certes des plus spéciales, puisque le Grand Médium Voyant Ali lui demande de lui procurer une touffe historique de poils pubiens du King, alias Elvis Presley… On pense un peu à Marcel Aymé, un peu à Pierre Gripari, un peu au Stefano Benni du Bar sous la mer, un peu aussi aux bric-à-brac de Prévert ou de Gomez de La Serna en lisant ce premier roman de Bernard Foglino, qui va de trouvailles en menteries avec un art de conteur carabiné, sans toujours faire dans la dentelle surfine il est vrai… Mais rien n’est à jeter : telle est d’ailleurs la devise de Baptiste, qui sait que l’objet cherché par le collectionneur est essentiellement lié à la poursuite d’un rêve. Bouquins de nos enfances, films de notre jeunesse, albums décatis, vieilles pompes (godasse ou Studebaker), souvenirs souvenirs, saveurs de mémoire : tel est le Théâtre des rêves.

Bernard Foglino. Le théâtre des rêves. Buchet /Chastel, 271p.

-

Confessions d'un extravagant

Arthur Cravan ressuscité

« Si la fuite est mon état premier, la Suisse fut mon pays natal », écrit le vieil Arthur Cravan, tenu pour l’un des inspirateurs du mouvement Dada et qu’on croyait disparu dans les eaux du golfe du Mexique à la fin de l’automne 1918, alors qu’il entreprenait la traversée de l’Atlantique à la petite cuiller. Mon chef-d’œuvre aura été ce grand art de la disparition », note Cravan au début de ces confessions amorcées torse nu en 1966 dans la ville de Rousseau, alors qu’il affiche une dégaine de « colosse, mais empâté et ralenti » presque octogénaire. « Je n’écris pas pour l’argent », précise encore celui qui avoue s’être « fait boxeur par facilité physique, poète par prétention et anarchiste par fantaisie », réalisant ici le « projet scientifique » de devenir « le meilleur spécialiste » de lui-même. Ainsi commence-t-on par apprendre sa qualité de neveu d’Oscar Wilde et sa date précise de naissance, sous son vrai nom de Fabien Avenarius Lloyd, à Lausanne en 1887. D’emblée, on l’aura subodoré, le ton de ce roman revisitant l’époque des avant-gardes artistiques et littéraires du début du XXe siècle, dans le voisinage du critique Fénéon, de l’iconoclaste Marcel Duchamp ou de Picabia, entre autres muses de la bohème, est à l’érudition gouailleuse et à l’irrévérence, l’objet captant les reflets insolites du sujet.

Philippe Dagen. Arthur Cravan n’est pas mort noyé. Grasset, 298p.

-

Elégie

Devant la mort qui vient

Combien nos mots semblent vains

quand l’heure est venue,

et l’heure est là : tu t’en es allée déjà.

Tu reposes devant nous, nous t’entourons

mais tu n’es plus nulle part

que partout, à jamais,

dans nos entrailles,

on ne sait où.

Celui que tu as lavé petit

vient de te laver.

Celle que tu as bercée

te berce de ses larmes

dont la vague afflue

au désert de l'absence.

Et quel autre mot dira

Cela ? -

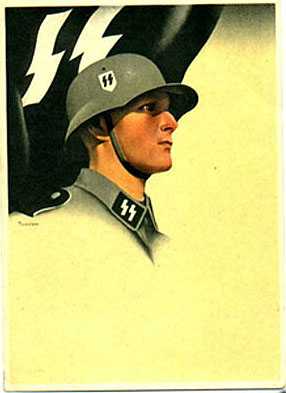

Kertsez et l’autre monstre

Si la notoriété mondiale d'Imre Kertsez, Prix Nobel de littérature 2002, est liée au témoignage bouleversant qu'il a donné, dans Etre sans destin, sur la déportation qu'il a subie en son adolescence à Buchenwald, en 1944, l'écrivain hongrois eut également à subir l'autre monstre totalitaire du XXe siècle, de manière moins brutale il est vrai, mais non moins insidieuse. Roman kafkaïen dont la forme même, littéralement saturée de parenthèses, figure l'enfermement du protagoniste, comme si chaque phrase avait besoin d'une justification, Le Refus raconte à la fois les tracasseries à n'en plus finir d'un écrivain en butte à la censure communiste, l'humiliation du déporté de retour des camps nazis qui a dû subir le déni avant de voir son manuscrit (Etre sans destin, précisément) écarté pour les motifs les plus douteux, et l'antisémitisme perdurant dans la société hongroise d'après la Deuxième Guerre mondiale. Roman du non-consentement, Le refus constitue, avec Etre sans destin et Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, le troisième élément d'un triptyque à lire comme tel.

Imre Kertesz. Le refus. Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai, en collaboration avec Charles Zaremba. Actes Sud, collection Babel, 350 pp. -

Un peu plus à l’Est…

L’Est de Claudio Magris le Danubien a longtemps été celui de ce qu’on appelait l’ « autre Europe », par une forme de discrimination qui l’agaçait et contre laquelle il a beaucoup fait en illustrant le caractère profondément européen, justement, de sa chère Mitteleuropa.

Rappelant en préambule quel préjugé négatif a longtemps marqué le « perfide Orient », l’écrivain voyageur affirme d’emblée le caractère « autre », du véritable Orient qu’il va évoquer cette fois en trois temps (en Iran, au Vietnam et en Chine), en récusant du même coup une notion qui lui semble rebattue non moins qu’abusive : du choc des civilisations.

Qu’il approche la culture et les gens d’Iran (en automne 2004), ou qu’il voyage à la rencontre des habitants du Vietnam et de Chine (en hiver 2003) en cherchant la ressemblance humaine et le génie propre à chacun, Claudio Magris montre bien que ce qui s’entrechoque sont les éléments régressifs des sociétés et non les civilisations, et que l’incompréhension, la non-reconnaissance réciproque ou le besoin d’affirmer son hybris ne relèvent pas du déterminisme ou de la fatalité.

A fines touches, de rencontres en lectures, de tout près ou avec le recul, Claudio Magris nous montre une fois de plus de quelle lecture du monde attentive procède le voyage et quelle empathie il requiert.

Claudio Magris. Trois Orients. Rivages poche, 119p. -

Dantec électrorock

Lecture de Grande Jonction (7)On est reparti dans une envolée épico-poétique fascinante au-delà de la 600e page de cette Grande Jonction parfois fastidieuse, m’a-t-il semblé, avec de vrais « tunnels » où le romancier s'enferre, et qui rebondit ici dans une nouvelle suite d’illuminations narratives dont la première rejoint les représentations du «dernier des hommes» du début du XXe siècle, selon Nietzsche ou Dostoïevski et son Chigalev, le nivellisme généralisé dans L’inassouvissement de Witkiewicz ou l’homme formaté du 1984 d’Orwell, tout s’acheminant aussi bien vers la constitution d’une seule « grande marque déposée, monomodèle, monosérielle », scellant une « indifférenciation générale de toute l’humanité ».

Parallèlement à la collision frontale du Grand Blizzard et du Vent de Sable, avatars physique et climatique d’une catastrophe d’ordre ontologique et métaphysique, c’est de fait à l’apparition d’un « néomonde» gris, univers de boue figurant quel morne paradis, qu’on assiste alors qu’une nouvelle atteinte de La Chose, qui s’en est prise déjà à ce qui constitue l’individu, en attaquant son langage, travaille désormais à l’effacement de tout texte écrit à la surface du globe afin de préparer un nouveau mode de communication indifférencié évoquant le cerveau intégré de la fourmilière, pour reprendre une vieille métaphore contre-utopique.

Or on en revient précisément, ici, en pleine contre-utopie flamboyante, avec les forces régressives de l’Anome, personnalisées par le pseudo-pape Cybion Ier et ses évêques bidons, qui entendent s’approprier le mouvement de dévolution comme n’importe quelle secte vulgaire, à quoi s’opposent les chevaliers de la Juste Cause, dans la foulée du jeune Link de Nova, guitariste « élu » aux pouvoirs guérisseurs, flanqué de ses alliés néo-chrétiens Youri et Campbell, qui demandent crânement le baptême dans la foulée, du Professeur spécialiste en nombres transfinis et de quelques autres initiés de divers grades.

Alors que le Non-Être, essence du mal comme chacun sait, prépare l'avènement du Règne du Faux, Link de Nova, guitare Gibson Les Paul en bandoulière, prêt à faire « chanter le corps électrique de la planète entière » et à l’irradier de la Lumière de son Halo, assume son rôle de Chef d’Orchestre du Camp: grande jonction (il y en a une quantité d'autres qui nourrissent ce titre) entre la Musique et La Foi, sous le signe de Sainte Electricité. Hosanna.

A la grande offensive mortifère visant les textes de la Bibliothèque rescapée, et donc la mémoire vive de l’humanité, s’oppose en outre le combat de Youri, qui a compris que « l’amour était en lui-même l’infini de tous les infinis propice à l'accomplissement de toute individuation », dont la belle Judith sera la Béatrice « dantesque », tandis qu’il incombe au père de Link, Djordjevic l’homme du livre, de produire pour sa part le manuscrit qui empêchera la destruction de ladite Bibliothèque.

Or tout cela, au fil de pages qui retrouvent le souffle et la fulgurance des meilleurs chapitres de Cosmos incorporated, relève d’une réflexion-narration superbement imagée et maîtrisée, dans un espace romanesque de visionnaire à la fois délirant et hyper-contrôlé dont on se réjouit, soit dit en passant de lire American Black Box, la suite du Théâtre des opérations, son journal dont le 3e tome est annoncé pour le début de 2007…

-

Varia 2004, III

En y resongeant avec un peu de recul, je me dis que les oeuvres d’un Joyce ou d’un Michaux relèvent toutes deux, à mes yeux, d’expériences-limites dont l’usage que je puis en faire est lui aussi limité, alors que certaines oeuvres moins géniales me sont beaucoup plus nécessaires et utiles. Ce qui me manque tout de même chez les deux monstres, c’est l’émotion et le naturel. Tous deux ont un peu la stature du mage alchimiste. Il y a certes des tas de choses à grappiller chez l’un et chez l’autre, mais la finalité de chacune de ces oeuvres me semble essentiellement esthétique, alors que je demande à la littérature une autre qualité d’émotion et quelque chose de plus encore que je ne trouve chez aucun des deux.

Très intéressé tout de suite par la nouvelle fresque historico-poétique de Yachar Kemal, dont j’ai lu les cinquante première pages d’une traite avec l’impression physique de me replonger dans une épopée à la Tsernianski, en plus moderne de tournure et de ton. Il y est question d’une île à la fois paradisiaque et maudite, vidée de ses habitants grecs à l’exception d’un seul, et dans laquelle débarque un jeune officier ottoman fringant comme tout. On pense évidemment à Chypre mais de loin, comme c’est de loin qu’on pense aussi à une fable, la réalité du roman s’imposant pour elle-même. C’est vif et passionnant à jet continu, les personnage sont magnifiquement campés et les arrière-plans historiques et politiques donnent toute sa dimension à cette saga.

En recevant de nouveaux paquets des livres de la rentrée, chacun me fait l’effet d’un quidam perdu dans une foule et qui chercherait à attirer mon attention en s’écriant: « Et moi ! Et moi ! Et moi ! » Du coup, cela me fait penser à une nouvelle possible qui pourrait s’intituler Succès d’un jour et qui raconterait cette course à la gloire fugace, à la fois apitoyante et dérisoire, où les noms chassent les noms, les titres les titres.

Un père de famille, dans son chalet de la Lenk, abat son épouse et ses deux petites filles avant de retourner son arme contre lui. L’événement, inattendu dans ce bled alpin sans histoires, a traumatisé l’entourage du couple, bien connu et apprécié. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied. En remplacement pour deux heures dans un établissement secondaire, un jeune homme de vingt-cinq ans a semé le trouble dans une classe de jeunes filles en parlant sexe et en regrettant de ne pouvoir montrer le sien à ces demoiselles. Diverses mères en ont été bouleversées. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied.

Reparti dans une aventure de Hiéronymus Bosch, l’enquêteur fameux de Michael Connelly, dont le chemin recoupe celui du non moins fameux poète (voir les épisodes précédents…) Ce qui me plaît là-dedans tient surtout au décor et à l’approche du Mal. L’homme fait le mal parce qu’il aime ça. Ou plus justement je dirai: parce que c’est plus fort que lui. Il jouit sous l’effet d’une force mauvaise. Il recherche une jouissance dont la perversité est l’une des substances constitutives du roman noir.

Repris ce matin la lecture des Conversations avec Antonio Lobo Antunes, qui parle de l’Exhortation aux crocodiles comme de son meilleur livre. Très intéressant éclairage sur la vie de cet écrivain à la fois intègre et lancé dans ce qui me semble tout de même une certaine impasse de langage, tout à fait dans la filiation du de Joyce, et souvent à la limite de l’intelligibilité. Un poète faulknérien en somme. Parle bien de Lorca et de l’essence de la poésie, cristal du verbe. Or, comme pour compenser l’absence chez lui de cette grâce concise, le voici lancé dans un fleuve de prose qui risque souvent de submerger le lecteur.

Me sens proche de Varlin ce matin. Besoin d’objets solides. Impatient de sortir tout ce qu’il y a en moi, en faisant violence à certaine finesse excessive. Pas assez devant la chose. Pas assez physiquement engagé. Trop de choses diverses à la fois. Mais aussi: ma façon à moi de tout embrasser, et ça ne va pas s’arranger.

Deux camps distincts: ceux qui sont généreux, et les autres.

Autre critère: les sérieux et les pas sérieux. A ne confondre sous aucun prétexte avec les qui se prennent au sérieux et les vrais sérieux.

Travaille à un paysage qui tarde à sortir. Mais à un moment donné la peinture prend corps. Devient matière en fusion. Couleur et forme commandent alors, et plus question du motif, ou disons plus précisément: de loin, de mémoire.

Le deuxième roman de Christophe Dufossé, intitulé La diffamation, me semble intéressant, dont me saisit aussitôt la présence latente d’une menace et d’un malaise existentiel diffus, un peu à la manière de Patricia Highsmith. Aussitôt je me dis in petto: voilà un gars sérieux. Le récit de la narratrice, une intello quadra épouse d’un commercial et mère d’un ado surdoué, me rappelle aussi bien, en moins sombre, Le journal d’Edith.

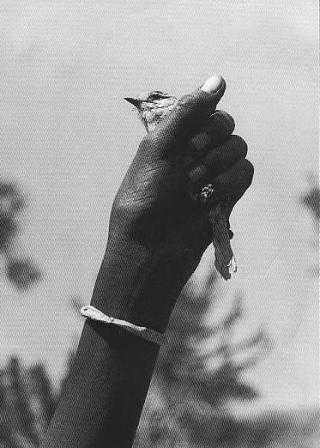

Le Matin de ce matin consacre une page à une vieille dame, à Genève, qui a coupé les ailes à un petit martinet qu’elle a recueilli, pour l’empêcher de la quitter. Touchant en dépit de la cruauté du geste. La femme de chambre a cafté. Les institutions animalières s’indignent.

Un monde sans femme est une horreur, j’entends: sans ma bonne amie, qui incarne à mes yeux le contraire de l’emmerdeuse, genre chienne de garde ou chiffon à poussière. De la même façon, les vieilles grâces de mon roman incarneront toute la tendresse et l’humour seules capables de nous faire supporter la vie en ce bas monde.

En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assasin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait». Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ».

Plutôt que de « crime parfait», s’agissant de Ripley, je dirais: meurtre utilitaire et presque indifférent, pour ne pas avoir d’ennui. Quelque chose de ni chaud ni froid chez Ripley. Monstre fin.

Je me sens très fatigué. Dispersé et las. Toute la journée à la rédaction. Je gagne ma vie, comme on dit. Pas de quoi se plaindre au demeurant. Payé pour faire ce que j’aime, supposant quelques servitudes par mois. Et comme je le disais ce soir à notre ami Saïd: ne voudrais pour rien au monde vivre de subventions ou de bourses, sauf d’une Mécène qui m’entretiendrait avec assez de générosité pour que nous puissions voyager sans cesse et voir un tas de pays et de gens… (En ville, ce vendredi 30 juillet).

C’est presque par hasard que j’ai vu, ce soir à la télévision, un court métrage d’un certain Benjamin Kampf qui m’a fait très forte impression. Sous le titre d’Exit, cela raconte les derniers instants de deux vieillards décidés à en finir ensemble avec la vie. Enfin décidés: on comprend que c’est la femme, dominant son jules, qui l’a convaincu de la suivre dans la tombe alors qu’elle-même, cancéreuse, est condamnée. En présence de l’envoyée de l’agence Exit, alors que la vieille a demandé à son conjoint de leur mettre « leur » disque, sur la musique suave (genre thé dansant suisse allemand) duquel elle l’invite à danser une dernière fois, l’homme se cabre soudain et change d’avis, disant qu’il a encore de la vie à vivre. Du coup, la vieille, vexée et fâchée, avale son verre de substance létale et s’en va s’allonger comme prévu, bientôt suivie par son époux culpabilisés — et les voilà gisant enfin tendrement l’un auprès de l’autre. Dix minutes sans une faille, dans un genre à la fois réaliste et poétique qui m’a rappelé les nouvelles si bonnes et si cruelles d’un William Trevor.

Je relève ceci de tout à fait étonnant dans Ripley et les ombres, qui me touche particulièrement ces jours. C’est un extrait du journal du peintre Derwatt, mort en Grèce et dont une bande d’escrocs, dont Tom Ripley, exploite le génie par le truchement d’un faussaire: «Il n’y a pas de dépression pour l’artiste, hormis celle qui est provoquée par un retour au Moi. Il met une majuscule à Moi. Ce Moi est un verre grossissant, timide, prétentieux, égocentrique, qu’on ne devrait jamais regarder et dont on ne devrait jamais se servir non plus pour regarder quelque chose. De temps en temps il fait des apparitions fugitives, et c’est vraiment horrible: ça arrive entre deux étoiles, pendant les vacances… Des vacance, on ne devrait jamais en prendre». Voilà ce que j’appelle du sérieux. Et cela continue: «Cette dépression se manifeste d’abord par un malaise général, mais aussi par des questions futiles, telles que: pourquoi suis-je sur terre? Ou bien par cette exclamation: comment j’ai raté ma vie! Et par une découverte encore pire, que j’aurais dû faire il y a bien longtemps: je ne peux même pas m’appuyer sur les gens qui sont censés m’aimer au moment où j’ai besoin d’eux. Ce besoin, on ne l’éprouve pas quand le travail marche bien. Je ne dois pas me montrer à eux dans cet état de faiblesse. Je sais qu’on me le relancera, qu’on me le relancerait à la figure plus tard, comme une béquille que j’aurais dû brûler dès ce soir. Que le souvenir de ces nuits sombres ne revive qu’en moi»… Cette bonne femme est décidément un médium.

A un moment donné, dans Ripley et ses ombres, il est question de Tom comme de la « source mystique du mal », et tout est dit je crois.

Au fond Céline ne me plait qu’à moitié. Tandis que Rabelais me plait entièrement. Il y a chez Céline un fond de dureté qu’on pourrait dire du grand mariole. Rien de cela chez Rabelais.

Il y a quelque chose qui me touche directement, droit au système nerveux, chez Edna O’Brien, qui tient à une force, une puissance accumulée touchant à la fois aux sens (au sexe) et aux sentiments, tels qu’on les trouve rarement réunis à cet état de densité et de tension.

Tom Ripley est une sorte d’homme sans qualités à la sauce américaine: sans conscience et sans désir, juste animé par une espèce d’instinct d’adaptation et de conservation, avec une touche esthète qui lui fait apprécier les belles et bonnes choses. Devenu tueur par inadvertance, ou peu s’en faut, il a continué de se défendre en supprimant les obstacles matériels ou humains qui l’empêchent de vivre tranquillement. Je n’avais pas saisi, jusque-là, sa nature complexe, simplement faute d’être allé à la source du personnage, dans Mr. Ripley. C’est là, seulement, qu’on découvre l’origine de ses complexes et de son ressentiment, là qu’on voit que sa vision du monde distante et cynique découle de la carence, dans sa vie d’enfant et d’adolescent, de toute espèce d’amour. C’est en somme un nouvel avatar de l’homme sans qualités et de l’homme du ressentiment, qui s’arrange comme il peut avec l’adversité. Il a commencé de tuer à regret. Puis il a continué quand on l’embêtait…

A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont eux, les Ramuz, les Cendrars ou les Cingria, qui marqueront le renouveau de la littérature en Suisse romande.

Me sens de plus en plus libre et, en même temps, de plus en plus lié à ma bonne amie, vraiment le coeur du coeur de ma vie.

Je souris gentiment en lisant L’original d’Yves Laplace, qui ne jurait jadis que par Roland Barthes et les chichis de la modernité (sus au personnage de roman et à toute notion d’histoire, sus à tout investissement personnel) alors qu’il recycle maintenant sa famille dans ses livres, tel ce cousin drogué de sexe qui fut son idole d’enfant et devient le locuteur principal de ce nouveau livre. Laplace rejoint ainsi les écrivains qui m’intéressent à cet égard, tel un Philip Roth qui a toujours joué avec les ressources de l’autofiction tout en restant essentiellement romancier.

Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût.

Pas mal de plaisir, et plus encore d’intérêt à la lecture de La bête qui meurt de Philip Roth, même si ce n’est pas de son meilleur tonneau — disons une longue et bonne nouvelle, où il est question des derniers feux érotiques d’un sexagénaire. Finesse de l’observation, intelligence des situations, sérieux du propos mais jamais pédant: c’est l’écrivain actuel qui me semble le plus intéressant, et je ne vois guère à l’heure qu’il est, en France, un seul auteur pour l’égaler. Ce n’est pas un génie (genre Dostoïevski) ni un fondateur de style non plus (tel un Faulkner) mais c’est une sorte de chroniqueur balzacien de la seconde moitié du XXe siècle qui a le mérite d’aborder les grands thèmes sociaux, politiques et psychologiques de notre temps par le truchement de personnages très vivants et attachants. Une Flannery O’Connor touche certes plus profond. Une Patricia Highsmith saisit les tenants de la détresse humaine avec plus de lancinante pénétration. Un William Trevor, en outre, a plus que lui le sens du tragique. Mais Philip Roth, comme un Saul Bellow, et à hauteur égale me semble-t-il, est plus globalement romancier que ces auteurs chers à mon goût.Dans une vaticination assez fumeuse de la fin des années 50, Céline affirme que le roman contemporain n’a plus rien à nous apprendre, dans la mesure où toute information est désormais filée par le journalisme. Je crois, pour ma part, qu’il a tort, et les romans d’un Philip Roth en sont une bonne illustration.

En lavant ce soir quelques aquarelles sur le balcon, j’écoute Michel Onfray, sur France-Culture, qui parle de La Boétie pour l’opposer à Montaigne. Grosso modo, La Boétie est à ses yeux le génie révolutionnaire inaperçu, tandis que Montaigne est le réactionnaire qui soumet son ami à une certaine censure tout en exaltant leur amitié par le fait d’une de pose antique. Sottises de cuistre.