Sur Verre cassé d’Alain Mabanckou

Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui, à tort ou à raison, entre deux grains de chapelets, rêvent d’une littérature francophone africaine moins balafrée. Les histoires d’enfants-soldats, les accouplements des esprits divers et des animaux sages à midi pile dans la savane, les machettes rouillées par le sang séché, la route sans borne des déplacés ont honorablement traversé un bon demi siècle.

Pour combler le vide entre deux rentrées littéraires, pour légitimer la françafrique et les festivals de rédemption, aussi pour les besoins d’une politique éditoriale exotique et ghettoïsante, Continent Noir, l’Harmattan, Présence Africaine, entre autres, nous en ont gavé. Nous ont servi l’excellent et le pire. Reconnaissance et complaisance. Littérature et folklore. Grands livres et commerce.

Sans crier à la rupture, une nouvelle génération d’écrivains africains nous propose, en toute fantaisie, la découverte d’une Afrique assumant, tant bien que mal, la redéfinition sauvage des espaces de regroupement des collectivités, de transmission des savoirs et de l’organisation utile du travail.

Alain Mabanckou est sans doute actuellement l’écrivain africain le plus décomplexé. Vagabond de quarante ans, il est habité par trois continents. On le rencontre aussi à l’aise en Afrique d’où il vient (Congo-Brazaville), en France où il a fait une partie de ses études et travaillé un temps et aux Etats-Unis où il enseigne la littérature africaine.

Son dernier roman Verre Cassé est un miracle à la fois naïf et maîtrisé.

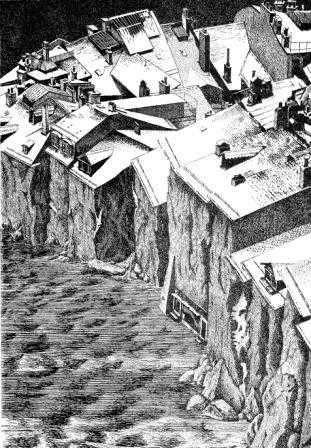

Un picoleur, grand raté et inconscient du verdict de la Société, accepte le mandat, à la bonne manière africaine, de consigner dans un cahier les déchéances et les déchirures d’une bande d’éclopés de la vie, clients du bar « le crédit a voyagé ». L’Afrique se présente dans son urbanité fantastique. Les chagrins immunisés qui nagent au dessus des flots d’alcool. Les prostituées qui monnayent l’affection, les déracinés, les refoulés de la France. Un sodomisé en prison oublie qu’il porte des couches depuis. Ca parle. Ca pisse derrière le comptoir. Ca pue. Le patron fait des affaires. La vie comme une tique malveillante s’accroche aux clients.

Une ville congolaise crachote sans pudeur des intrigues de palais, défie le pouvoir des marabouts, coupe la parole au refoulé qui a imprimé des histoires et des photos de gens « sérieux » pour le compte de Paris-Match. On s’invite sans difficultés dans un monde de coups bas (familles déréglées, abus dans la fonction publique), de comptes à régler. Aujourd’hui. Demain.

Verre cassé est une fête jusqu’au petit jour. Une beuverie désinhibée des convenances. Les voix fusent multiples, discontinues dans un débit diluvien. Et le lecteur se laisse emporter par les ragots, l’ironie, la malfaisance, les regrets et les projets. L’ambiance est joyeuse : « les jours passent vite alors qu’on aurait pu croire le contraire lorsqu’on est là, assis, à attendre je ne sais quoi, à boire et à boire encore jusqu’à devenir le prisonnier des vertiges, à voir la Terre tourner autour d’elle-même et du Soleil même si je n’ai jamais cru à ces théories de merde que je répétais à mes élèves lorsque j’étais un homme pareil aux autres »

Après Bleu-Blanc-Rouge, les Petits-Fils nègres de Vercingétorix et African Psycho, Alain Mabanckou rassure son lectorat avec Verre Cassé. La construction du texte est périlleuse. Ponctué qu’avec des virgules. Sans séparateurs de phrases. Des minuscules au début des paragraphes. Pourtant le texte se laisse lire du début à la fin.

Malgré l’intention –trop perceptible- de mettre en évidence, dans le texte, la mémoire littéraire (en réalité, classique) du professeur de littérature qu’il est, Alain Mabanckou nous ouvre les portes d’un tout grand univers. Son écriture est juste, moderne et majeure. Verre Cassé est à lire en toutes saisons.

Jean-Euphèle Milcé

Alain Mabanckou. Verre Cassé, Seuil, Paris, 2005.

Cet article est à paraître dans la nouvelle livraison du Passe-Muraille, no 70.

L’Auteur démasqué (22)

L’Auteur démasqué (22)

c’est la grandeur de ce petit Carnet de Rrose de l’illustrer avec une sensualité qui est d’abord celle d’un style parfait, puis avec une malice mutine, une gourmandise rabelaisienne au meilleur sens du terme, une tendresse aussi, une profondeur enfin qui s’ouvre à l’entière Création belle et bonne.

c’est la grandeur de ce petit Carnet de Rrose de l’illustrer avec une sensualité qui est d’abord celle d’un style parfait, puis avec une malice mutine, une gourmandise rabelaisienne au meilleur sens du terme, une tendresse aussi, une profondeur enfin qui s’ouvre à l’entière Création belle et bonne.

L’auteur masqué (22)

L’auteur masqué (22)

Comme une seconde naissance

Comme une seconde naissance Entretien avec Nancy Huston

Entretien avec Nancy Huston

L’Auteur démasqué (19)

L’Auteur démasqué (19)

Attention: chute d'anges (2)

Attention: chute d'anges (2)

Houellebecq et les lemmings…

Houellebecq et les lemmings…

Nous sommes en train de tourner un film, avertit Godard, avec tel ou tel matériau et pour dire ceci et cela que vous trouverez entre les lignes des sous-titres, avec le supplément de tout ce que raconte le cinéma à sa façon, vous voyez quoi ?

Nous sommes en train de tourner un film, avertit Godard, avec tel ou tel matériau et pour dire ceci et cela que vous trouverez entre les lignes des sous-titres, avec le supplément de tout ce que raconte le cinéma à sa façon, vous voyez quoi ?

L’auteur démasqué (18)

L’auteur démasqué (18) L’auteur démasqué (17)

L’auteur démasqué (17)