Lettres par-dessus les murs (13)

Ramallah, ce mardi 1er avril, matin.

Cher JLK,

« Le conteur Pierre Gripari me disait un jour qu'il ne suffit pas, pour un écrivain, d'avoir des choses à dire : encore faut-il qu'il en ait à raconter. ».

Merci à vous et à Gripari pour cette phrase… On pourrait ajouter que pour avoir des choses à raconter, il faut parfois en vivre, je n'ai compris cette évidence que très tard, j'ai longtemps cru, aveuglément, à la toute-puissance de l'imagination – que les obscurs recoins de nos cervelles contenaient des mondes, à la manière des vieux greniers.

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

Je vide le sac à main sur la table de la cuisine. Excepté un ou deux perce-oreilles (forficula auricularia) qui s'échappent en frétillant des pinces, il contient : - un paquet de mouchoir - un foulard - un lourd flacon vaporisateur « Soul », qui contient un fond de parfum trop fort - une serviette hygiénique - deux petites peluches, un chien porte-clés aux oreilles jaunes, et un lapin à ressort - une feuille de papier quadrillé, pliée en quatre, vierge, - un carnet. Je l'ouvre. Ce n'est pas un carnet d'adresse, c'est un journal intime. Ecrit en arabe, heureusement, il gardera ses secrets. Une phrase en anglais, tout de même, maladroitement tracée sous un cœur percé de sa flèche, I love you for ever ever ever. C'est vrai que c'est intime, un sac à main… Je me rappelle le journal que je tenais adolescent, si quelqu'un avait pu jeter les yeux dessus je l'aurais tué. Je refuse donc d'aller porter le sac à la police, comme on me le conseille, ces gens-là sont plus voyeurs que des écrivains. Si tous les adolescents du monde se ressemblent, alors il y a aussi, dans ce journal, le prénom de celui qu'elle aime for ever ever ever, et l'oiselle pourrait passer un sale quart d'heure. Derrière la carte d'identité se trouve une carte de stagiaire du Ministère du Travail, je m'y rends donc ce matin, après un week-end et un jour de grève. On me fait fête, on m'installe dans un bureau vide, on m'apporte du café, un cendrier. La fille ne travaille plus ici, on passe des coups de fil, je contemple le pot de fleurs artificielles posé sur le bureau. Dans le couloir passent et repassent des types, ils semblent n'avoir pas grand-chose à faire, dans ce ministère du Travail… L'anglophone de service vient me causer, il m'explique que la prochaine fois, le plus simple est de se rendre à la station de taxis collectifs qui desservent le village de la demoiselle, on la reconnaîtra à coup sûr, on lui rendra son sac. Pas con (c'est d'ailleurs à une station semblable que ma compagne a récupéré mon téléphone portable égaré dans une voiture, le conducteur l'avait appelée). Pas con mais reste l'intimité du journal intime, que j'ai glissé dans ma poche, et dont je ne parle pas. On parle d'autre chose, du Koweit et de je ne sais quoi, et puis on vient nous dire qu'on a réussi à joindre la fille, elle est en chemin. Un autre café plus tard la voilà qui déboule, tout sourire, avec son père, tout sourire aussi. Tant pis pour l'argent que contenait le sac, volé sur le comptoir d'un magasin – l'important c'est la carte d'identité, satanée hawiyye, la voilà enfin. La fille range la carte dans son sac, mais le journal intime elle le garde à la main, sur son cœur. En rentrant chez moi, en traversant la ville, les gens m'applaudissent et jettent des pétales de roses sur mon chemin. Je vous salue, cher ami.

A La Désirade, ce mardi 1er avril 2008, soir.

Cher Pascal,

L’imagination, ce sera de raconter la vie de cette fille et le contenu de son journal intime en vous rappelant le geste qu’elle a eu de le retenir sur son cœur. Mais l’imagination, ce pourrait aussi de lui inventer de toute pièce le destin de la femme-orange, vous savez, la femme qu’on pèle, la femme réellement femme et qu’il faut peler pour l’aimer, et qui pelée, le matin, quand vous la retrouvez dans votre lit, s’est misérablement ratatinée et vous supplie de la boire avant qu’elle ne meure tout à fait…

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.

Je m’explique : l’année de votre naissance, en 1975, menant une vie de musard à vadrouilles, j’avais confié, à un compère de passage, la clef de ma trappe d’artiste pleine de bouquins, aux Escaliers du Marché lausannois de bohème mémoire, qui laissa s’y installer quelque temps d’autres migrateurs moins délicats que lui. En peu de temps, ma thurne fut transformée en souk puis en foutoir immonde, que je trouvai toute porte béante lorsque j’eu le mauvais goût de m’y repointer sans crier gare. Du moins, avant de lever le camp, mes bordéliques hôtes inconnus avaient-ils oublié un journal de bord substantiel, dans lequel se déployait, sous diverses plumes, la chronique déambulatoire de couples et autres groupes à transformations, passant d’une communauté d’Ardèche à une ruine du Larzac, via Goa et l’île de Wight, un refuge de Haute Savoie et les quais de la Seine.

Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.

Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.

L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez.

L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez.

Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

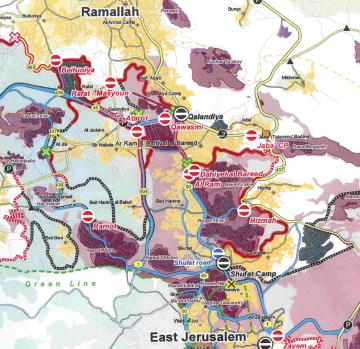

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée.

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée. Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé.

Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé. Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue. On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place…

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place… La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

La grande différence avec d'autres printemps, c'est que quand nous sortions de nos réunions, au milieu de la nuit, il n'y avait personne dans la rue. Pas de camping sur le campus, pas de feux de joie, pas de restes de banderoles, pas de belles phrases peintes sur les murs. On en écrivait quelques-unes alors, pour combler ce vide insupportable, de petits poèmes sur de grands murs vides. Sous les pavés la plage, sous le béton le béton… J'ai longtemps regretté, comme beaucoup d'amis, cette époque de combats que nous n'avons pas connue. On a soufflé sur les braises de vos révolutions, on gratouillait la guitare, ça roulait sec, on s'échangeait des albums de Led Zep. Difficile d'être plus réacs, en somme. Pourtant, aujourd'hui, à lire vos souvenirs, je me dis que ces moments n'étaient pas moins intenses. De haut de l'objectivité historique, ça n'avait pas le même souffle, bien sûr, mais l'essence du combat était là, dans nos manifs de cinquante pelés sous la pluie. On a fait l'expérience de l'illusion (parce qu'on en avait, cinquante pelés ça suffit à entretenir les rêves), et on a fait l'expérience de la désillusion, on n'a même pas eu besoin de toute une vie – à vingt-cinq ans c'était fini, on a pu passer à autre chose, parce qu'il y a toujours autre chose, caché là, derrière la globalisation et les écrans d'ordinateurs. On ne sait pas bien quoi, mais on trouvera, avec l'aide des suivants.

La grande différence avec d'autres printemps, c'est que quand nous sortions de nos réunions, au milieu de la nuit, il n'y avait personne dans la rue. Pas de camping sur le campus, pas de feux de joie, pas de restes de banderoles, pas de belles phrases peintes sur les murs. On en écrivait quelques-unes alors, pour combler ce vide insupportable, de petits poèmes sur de grands murs vides. Sous les pavés la plage, sous le béton le béton… J'ai longtemps regretté, comme beaucoup d'amis, cette époque de combats que nous n'avons pas connue. On a soufflé sur les braises de vos révolutions, on gratouillait la guitare, ça roulait sec, on s'échangeait des albums de Led Zep. Difficile d'être plus réacs, en somme. Pourtant, aujourd'hui, à lire vos souvenirs, je me dis que ces moments n'étaient pas moins intenses. De haut de l'objectivité historique, ça n'avait pas le même souffle, bien sûr, mais l'essence du combat était là, dans nos manifs de cinquante pelés sous la pluie. On a fait l'expérience de l'illusion (parce qu'on en avait, cinquante pelés ça suffit à entretenir les rêves), et on a fait l'expérience de la désillusion, on n'a même pas eu besoin de toute une vie – à vingt-cinq ans c'était fini, on a pu passer à autre chose, parce qu'il y a toujours autre chose, caché là, derrière la globalisation et les écrans d'ordinateurs. On ne sait pas bien quoi, mais on trouvera, avec l'aide des suivants.

Le grand récit du marbre nous ferait remonter à la nuit des temps géologiques, mais ce n’est pas celui-ci, ni celui des siècles d’exploitation, à tous le sens du terme, que nous a fait aujourd’hui notre bloc de marbre, même si la première des histoires qu’il nous a racontées se trouvait gravée sur la stèle de l’ouvrier exploité : Ai compagni anarchici uccisi sulla strada della libertà. Aux camarades anarchistes tués sur la route de la liberté. De fait, c’est à Colonata, petit village de pierre se dressant sur les hauteurs très escarpées de la montagne, que se situe le berceau de l’anarchie italienne née de la révolte d’hommes réduits au servage « da stelle a stelle », des étoiles du matin à celles du soir, nourris de lard blanc et de pain dur jusqu’au jour où, quelques-uns, rompant la sujétion collective, se mirent à tailler des blocs pour leur propre compte et à diffuser les idées du refus d’obtempérer. On les appelle les Spartani, descendants lointains des frondeurs de Sparte…

Le grand récit du marbre nous ferait remonter à la nuit des temps géologiques, mais ce n’est pas celui-ci, ni celui des siècles d’exploitation, à tous le sens du terme, que nous a fait aujourd’hui notre bloc de marbre, même si la première des histoires qu’il nous a racontées se trouvait gravée sur la stèle de l’ouvrier exploité : Ai compagni anarchici uccisi sulla strada della libertà. Aux camarades anarchistes tués sur la route de la liberté. De fait, c’est à Colonata, petit village de pierre se dressant sur les hauteurs très escarpées de la montagne, que se situe le berceau de l’anarchie italienne née de la révolte d’hommes réduits au servage « da stelle a stelle », des étoiles du matin à celles du soir, nourris de lard blanc et de pain dur jusqu’au jour où, quelques-uns, rompant la sujétion collective, se mirent à tailler des blocs pour leur propre compte et à diffuser les idées du refus d’obtempérer. On les appelle les Spartani, descendants lointains des frondeurs de Sparte…

Robert Walser a passé le dernier tiers de sa vie dans le « modeste coin » de la clinique psychiatrique d’Herisau (1933-1956) sans écrire plus rien mais en gardant toutes ses facultés de discernement, comme l’illustrent les merveilleuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig. Ce livre est baigné par la quintessence de la sagesse walsérienne, à la fois lucide et mélancolique. Tout en se baladant par les campagnes et les montagnes au fil de marches immenses, ponctuées de repas dans les auberges, l’écrivain parle au journaliste (qui note tout de tête et copie le soir son précieux rapport) de ses souvenirs d’Europe, de Berlin, de Vienne, de Musil, de Kafka et du monde comme il va (cette bruyante bête d’Hitler qui monte qui monte), ou encore de Tolstoï et de Dostoïevski, entre bien d’autres sujet. Rien ne remplace évidemment les textes du poète lui-même, mais ces promenades ont un charme incomparable autant qu’un vif intérêt documentaire. J’en enverrai volontiers un exemplaire à vos parents pour qu’ils vous le remettent ainsi que le My first Sony de Benny Barbash.

Robert Walser a passé le dernier tiers de sa vie dans le « modeste coin » de la clinique psychiatrique d’Herisau (1933-1956) sans écrire plus rien mais en gardant toutes ses facultés de discernement, comme l’illustrent les merveilleuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig. Ce livre est baigné par la quintessence de la sagesse walsérienne, à la fois lucide et mélancolique. Tout en se baladant par les campagnes et les montagnes au fil de marches immenses, ponctuées de repas dans les auberges, l’écrivain parle au journaliste (qui note tout de tête et copie le soir son précieux rapport) de ses souvenirs d’Europe, de Berlin, de Vienne, de Musil, de Kafka et du monde comme il va (cette bruyante bête d’Hitler qui monte qui monte), ou encore de Tolstoï et de Dostoïevski, entre bien d’autres sujet. Rien ne remplace évidemment les textes du poète lui-même, mais ces promenades ont un charme incomparable autant qu’un vif intérêt documentaire. J’en enverrai volontiers un exemplaire à vos parents pour qu’ils vous le remettent ainsi que le My first Sony de Benny Barbash.

J'ai besoin de savoir. Rêvez-vous parfois d'un travail de bureau, prendre son petit chapeau, son petit vélo, comme Kafka, dire bonjour aux collègues et casser une graine, midi tapant, et le café, attendre que 17 heures sonnent enfin, à la grande horloge de la sécurité sociale, et rentrer chez vous, exactement à la même heure tous les jours ou à peine un peu plus tard, si vous vous arrêtez à la boulangerie à l'angle des rues Morvandieu et Prêcheur, rêvez-vous aussi parfois d'une vie où vous pourriez vous laisser porter par les horaires et les consignes, épier la petite aventure entre Mademoiselle Loiseau et Monsieur Mouchu, tous les matins devant la machine à café, et ne pas devoir vous poser toutes ces questions sur la façon de gérer son temps ?

J'ai besoin de savoir. Rêvez-vous parfois d'un travail de bureau, prendre son petit chapeau, son petit vélo, comme Kafka, dire bonjour aux collègues et casser une graine, midi tapant, et le café, attendre que 17 heures sonnent enfin, à la grande horloge de la sécurité sociale, et rentrer chez vous, exactement à la même heure tous les jours ou à peine un peu plus tard, si vous vous arrêtez à la boulangerie à l'angle des rues Morvandieu et Prêcheur, rêvez-vous aussi parfois d'une vie où vous pourriez vous laisser porter par les horaires et les consignes, épier la petite aventure entre Mademoiselle Loiseau et Monsieur Mouchu, tous les matins devant la machine à café, et ne pas devoir vous poser toutes ces questions sur la façon de gérer son temps ? "La Désirade, ce dimanche 16 mars, entre 20h 37 et 21h 14

"La Désirade, ce dimanche 16 mars, entre 20h 37 et 21h 14 Débarquer dans un hôtel comme le Louisiane, à Paris, où tant de viols littéraire consentis ont eu lieu du temps des Miller & Co, tant de beuveries et d’intrigues et jusqu’à la carrée perchée du cher Albert Cossery - que j’observais pas plus tard qu’hier dans la pharmacie voisine, se faisant délicatement bander les mains par une dame –, qui reste le plus vénérable témoin de ce lieu mythique mais pas snob pour un sou (à 80 euros la single + le petit dèje partagé l’autre jour avec l’éditrice de Nicolas Bouvier), débarquer donc, la phrase est longue, en ces murs et n’avoir point de pantoufles et de robe de chambre semblable à celle d’Oblomov, à savoir capable de vous envelopper trois fois comme un ciel oriental, bleu sombre et piquetée d’étoiles, serait déroger aux lois élémentaires du confort, qui n’est en rien un avachissement, en tout cas à mes yeux de disciple de Charles-Albert Cingria qui disait comme ça que « l’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau…» Et l’écrivain là-dedans ? On s’en contrefout donc s’il n’est pas d’abord un homme-humain, et l’on passe alors aux autres questions une fois cette question des pantoufles réglée.

Débarquer dans un hôtel comme le Louisiane, à Paris, où tant de viols littéraire consentis ont eu lieu du temps des Miller & Co, tant de beuveries et d’intrigues et jusqu’à la carrée perchée du cher Albert Cossery - que j’observais pas plus tard qu’hier dans la pharmacie voisine, se faisant délicatement bander les mains par une dame –, qui reste le plus vénérable témoin de ce lieu mythique mais pas snob pour un sou (à 80 euros la single + le petit dèje partagé l’autre jour avec l’éditrice de Nicolas Bouvier), débarquer donc, la phrase est longue, en ces murs et n’avoir point de pantoufles et de robe de chambre semblable à celle d’Oblomov, à savoir capable de vous envelopper trois fois comme un ciel oriental, bleu sombre et piquetée d’étoiles, serait déroger aux lois élémentaires du confort, qui n’est en rien un avachissement, en tout cas à mes yeux de disciple de Charles-Albert Cingria qui disait comme ça que « l’homme-humain doit vivre seul et dans le froid : n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste. – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau…» Et l’écrivain là-dedans ? On s’en contrefout donc s’il n’est pas d’abord un homme-humain, et l’on passe alors aux autres questions une fois cette question des pantoufles réglée. De la même façon je n’ai pas compris que d’aucuns trouvent décevant un Soljenitsyne, débarquant à Zurich en 1974, après que les Soviets l’eurent jeté, qui répondit aux médias que ce qu’il comptait faire en Occident était, premièrement, de se procurer de petits carnets et de stylos de diverses couleurs.

De la même façon je n’ai pas compris que d’aucuns trouvent décevant un Soljenitsyne, débarquant à Zurich en 1974, après que les Soviets l’eurent jeté, qui répondit aux médias que ce qu’il comptait faire en Occident était, premièrement, de se procurer de petits carnets et de stylos de diverses couleurs.

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Dans l’immédiat, j’aimerais plutôt évoquer LA rencontre que j’ai faite hier au Salon du Livre, après avoir découvert son livre, My first Sony, de l’écrivain et cinéaste Benny Barbash.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Enfin, et ce fui LA grand secousse d’hier soir très tard au petit cinéma Le Brady de Jean-Pierre Mocky, spécialisé en films hors norme : le bouleversant Battle for Haditha de John Broomfield, à côté de quoi le pourtant fameux Full Metal Jacket de Kubrick paraît bien daté et limité au manifeste, alors qu’une compassion extrême et partagée entre les extrêmes opposés, comme dans les admirables Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, en fait un film anti-guerre d’une rigueur d’analyse et d’une puissance expressive, avec peu de moyens, littéralement stupéfiantes. C’est affreux et c’est d’une déchirante beauté, d’une profonde bonté.

Le tueur en série était un mal américain, et il aurait envahi le vieux continent en surfant sur la vague des hamburgers et des séries télévisées. La petite mode des fusillades dans les high-schools m'incite à croire que ce n'est pas complètement faux, l'idée d'un malaise propre aux pays du Nord, qui grandirait, qui se répandrait sur le monde. Suicides collectifs, tournantes, happy slapping... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ces dysfonctionnements-là n'ont pas encore atteint la Palestine.

Le tueur en série était un mal américain, et il aurait envahi le vieux continent en surfant sur la vague des hamburgers et des séries télévisées. La petite mode des fusillades dans les high-schools m'incite à croire que ce n'est pas complètement faux, l'idée d'un malaise propre aux pays du Nord, qui grandirait, qui se répandrait sur le monde. Suicides collectifs, tournantes, happy slapping... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ces dysfonctionnements-là n'ont pas encore atteint la Palestine.

La seule bête qui ne le soit pas, constate Alain Roger, est l’animal. Le crocodile est monomaniaque dans sa crocodilité féroce, mais pas bête. La tique semble fainéante ou je m’en fichiste accrochée à sa ramille (comme l’a souligné Gilles Deleuze) mais elle tombe toujours pile où il faut pour se planter dans le derme de telle ou telle créature trahie par l’odeur de son sang dont le parasite va se gorger. Quant à Youssou, les seules idioties qu’il profère sont celles qu’il répète en sa candeur narquoise et peu réfléchie en apparence, mais attention, l’animal n’est pas, là non plus, bête pour autant ; ni la dinde, toute sotte qu’elle paraisse, qui inspire une expression sage et gage d’intelligence, citée par Gerber : faire dinde froide, signifiant bonnement : décrocher de la drogue - Miles en savait quelque chose…

La seule bête qui ne le soit pas, constate Alain Roger, est l’animal. Le crocodile est monomaniaque dans sa crocodilité féroce, mais pas bête. La tique semble fainéante ou je m’en fichiste accrochée à sa ramille (comme l’a souligné Gilles Deleuze) mais elle tombe toujours pile où il faut pour se planter dans le derme de telle ou telle créature trahie par l’odeur de son sang dont le parasite va se gorger. Quant à Youssou, les seules idioties qu’il profère sont celles qu’il répète en sa candeur narquoise et peu réfléchie en apparence, mais attention, l’animal n’est pas, là non plus, bête pour autant ; ni la dinde, toute sotte qu’elle paraisse, qui inspire une expression sage et gage d’intelligence, citée par Gerber : faire dinde froide, signifiant bonnement : décrocher de la drogue - Miles en savait quelque chose…

Le même soir, je raconte tout ça innocemment sur mon blog, photos à l'appui. Je ne pensais pas mal faire, me bornant au récit genre « les écrivains aux champs », mais Nancy n'a pas apprécié. Et me l'a écrit illico. Ce qui m'a fait illico retirer la note. De fait, j'oublie parfois qu'un blog se multiplie par internet et qu'internet est lisible partout, jusqu'à Ramallah.

Le même soir, je raconte tout ça innocemment sur mon blog, photos à l'appui. Je ne pensais pas mal faire, me bornant au récit genre « les écrivains aux champs », mais Nancy n'a pas apprécié. Et me l'a écrit illico. Ce qui m'a fait illico retirer la note. De fait, j'oublie parfois qu'un blog se multiplie par internet et qu'internet est lisible partout, jusqu'à Ramallah.  Ma bonne amie m'avait demandé pareillement, lorsque j'ai ouvert ce blog, de ne pas toucher à notre sphère intime. Je m'y suis tenu en ne compromettant que le chien Filou, devenu Fellow, qu’on voit parfois intervenir comme sage médiateur dans les commentaires. De la même façon, avec le rutilant perroquet Soussou que vous m'envoyez, il y naturellement dérogation, sinon: tombeau. En revanche je ne vous épargnerai aucun paysage ni aucune nouvelle du pays et de l'arrière-pays.

Ma bonne amie m'avait demandé pareillement, lorsque j'ai ouvert ce blog, de ne pas toucher à notre sphère intime. Je m'y suis tenu en ne compromettant que le chien Filou, devenu Fellow, qu’on voit parfois intervenir comme sage médiateur dans les commentaires. De la même façon, avec le rutilant perroquet Soussou que vous m'envoyez, il y naturellement dérogation, sinon: tombeau. En revanche je ne vous épargnerai aucun paysage ni aucune nouvelle du pays et de l'arrière-pays.

Sous la loggia de l'Albergo. - Or ceux-si s’éventent, le soir à Cortone, sous le toit de l’humble albergo où s’ouvre une vaste loggia. Le ciel est cisaillé par le vol et les cris de martinets fulgurants. Les cloches répondent à celles d’Arezzo qui répondent à celle de Sienne qui répondent à celles de Volterra qui répondent à celles de Radio Vatican. Et dans le ciel bruissent les ailes à la feuille d’or des anges de l’Angelico. La vierge de l’Annonciation, tout à côté, porte une robe tissée de candeur. De même la chasteté règne sur le Museo Diocesano fermé à cette heure : divers objets étrusques y reposent dans les limbes poudrés de farine de temps…

Sous la loggia de l'Albergo. - Or ceux-si s’éventent, le soir à Cortone, sous le toit de l’humble albergo où s’ouvre une vaste loggia. Le ciel est cisaillé par le vol et les cris de martinets fulgurants. Les cloches répondent à celles d’Arezzo qui répondent à celle de Sienne qui répondent à celles de Volterra qui répondent à celles de Radio Vatican. Et dans le ciel bruissent les ailes à la feuille d’or des anges de l’Angelico. La vierge de l’Annonciation, tout à côté, porte une robe tissée de candeur. De même la chasteté règne sur le Museo Diocesano fermé à cette heure : divers objets étrusques y reposent dans les limbes poudrés de farine de temps…

Giro à l'étape. - Ce devait être passé midi, j’étais plus qu’en nage, je n’avais bu jusque-là qu’au lavabo d’un salon de coiffure où je m’étais fait rafraîchir la nuque en écoutant un discours du Figaro lippu à la gloire de Sa Sainteté Jean XXIII dont l’effigie jouxtait une réclame pour l’Acqua di Selva, j’avais maintenant envie de litres de limonade mais les deux mioches voulurent savoir si j’aurais de quoi payer, puis survint leur soeur aînée, peut-être douze ans d’âge et visiblement la responsable de l’organisation, qui me dit avec solennité le prix d’un litre d’orangeade, et je montrai mes lires et réclamai deux bouteille à boire ici même, ce qui sembla visiblement une énormité au grave trio, mais bientôt j’eus mes deux litres avec l’injonction de restituer le verre sous peine d’une surtaxe, et je m’acquittai de mon dû et n’osai protester lorsque le chef de gang me rendit la monnaie sous forme de bonbons - d’ailleurs j’étais bien trop heureux pour cela, car telle est l’Italie que j’aime, en tout cas je les remerciai in petto sans quitter moi non plus mon air de sombre négociateur, je bus devant eux et je rotai, leur rendis les bouteilles et m’en fus sans les dérider une seconde.

Giro à l'étape. - Ce devait être passé midi, j’étais plus qu’en nage, je n’avais bu jusque-là qu’au lavabo d’un salon de coiffure où je m’étais fait rafraîchir la nuque en écoutant un discours du Figaro lippu à la gloire de Sa Sainteté Jean XXIII dont l’effigie jouxtait une réclame pour l’Acqua di Selva, j’avais maintenant envie de litres de limonade mais les deux mioches voulurent savoir si j’aurais de quoi payer, puis survint leur soeur aînée, peut-être douze ans d’âge et visiblement la responsable de l’organisation, qui me dit avec solennité le prix d’un litre d’orangeade, et je montrai mes lires et réclamai deux bouteille à boire ici même, ce qui sembla visiblement une énormité au grave trio, mais bientôt j’eus mes deux litres avec l’injonction de restituer le verre sous peine d’une surtaxe, et je m’acquittai de mon dû et n’osai protester lorsque le chef de gang me rendit la monnaie sous forme de bonbons - d’ailleurs j’étais bien trop heureux pour cela, car telle est l’Italie que j’aime, en tout cas je les remerciai in petto sans quitter moi non plus mon air de sombre négociateur, je bus devant eux et je rotai, leur rendis les bouteilles et m’en fus sans les dérider une seconde. Après cette seule étape je n’ai cessé de pédaler dans la touffeur, parfois abruti par l’effort et faisant corps avec ma monture grinçante, puis me saoulant de plats et de descentes avant de mouliner en danseuse ou de remettre pied à terre, jusqu’au dernier plan incliné d’Arezzo, où je suis arrivé en début de soirée tout ruisselant et titubant d’épuisement, pionçant trois heures d’affilée dans une étroite chambre d’hôtel avant de ressortir de songes confus pleins de bielles et de bouteilles pour entrer dans le rêve éveillé de la vieille ville où m’attendait un dernier ébranlement onirique: la Piazza Grande, nom de Dieu, cette place où je n’avais jamais mis les pieds et que j’ai reconnue tout à coup, cette place inclinée comme le Campo de Sienne et que j'étais sûr d’avoir déjà vue quelque part, je ne sais pas où, peut-être dans mes rêves de maisons ou dans un film (peut-être Roméo et Juliette de Zeffirelli ?), peut-être encore dans une autre vie - et maintenant j’écris à une terrasse en continuant de m’hydrater (tout à l’heure je buvais l’eau de ma douche) et en me réjouissant de voir demain les couleurs réelles des fresques de Piero della Francesca... (17 juillet 1975)

Après cette seule étape je n’ai cessé de pédaler dans la touffeur, parfois abruti par l’effort et faisant corps avec ma monture grinçante, puis me saoulant de plats et de descentes avant de mouliner en danseuse ou de remettre pied à terre, jusqu’au dernier plan incliné d’Arezzo, où je suis arrivé en début de soirée tout ruisselant et titubant d’épuisement, pionçant trois heures d’affilée dans une étroite chambre d’hôtel avant de ressortir de songes confus pleins de bielles et de bouteilles pour entrer dans le rêve éveillé de la vieille ville où m’attendait un dernier ébranlement onirique: la Piazza Grande, nom de Dieu, cette place où je n’avais jamais mis les pieds et que j’ai reconnue tout à coup, cette place inclinée comme le Campo de Sienne et que j'étais sûr d’avoir déjà vue quelque part, je ne sais pas où, peut-être dans mes rêves de maisons ou dans un film (peut-être Roméo et Juliette de Zeffirelli ?), peut-être encore dans une autre vie - et maintenant j’écris à une terrasse en continuant de m’hydrater (tout à l’heure je buvais l’eau de ma douche) et en me réjouissant de voir demain les couleurs réelles des fresques de Piero della Francesca... (17 juillet 1975)

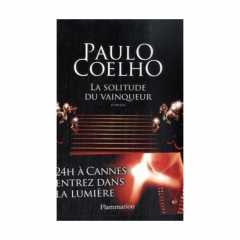

J’ai rencontré trois fois, réellement puis virtuellement, Paulo Coelho. La première fois, c’était au lancement de L’Alchimiste.Charmant garçon, relax max, un vrai pote. Ce qu’il m’a dit était peu de chose, mais « tout est dans le livre » étions-nous convenus. La deuxième, ce fut dans un cagibi préservé du bruit du Salon du Livre de Genève, dont le Brésil était l’invité d’honneur. Paulo se souvenait très bien de moi, prétendait-il. Comme je suis bonne pâte, j’ai fait celui qui le croyait, tout en notant qu’il n’avait rien de plus à me dire que la première fois. Par ailleurs, comme c’est loin d’être un imbécile, il avait constaté que mes questions trahissaient un esprit critique inapproprié, comme on dit, et la non-conversation tourna court. Audit Salon du Livre, je relevai le fait que les piles des best-sellers de Coelho occupaient le devant des devantures du Pavillon du Brésil, alors que les Jorge Amado et autres plumitifs « élitaires » se trouvaient relégués en second rang - mais quel esprit mesquin me fait noter un tel détail...

J’ai rencontré trois fois, réellement puis virtuellement, Paulo Coelho. La première fois, c’était au lancement de L’Alchimiste.Charmant garçon, relax max, un vrai pote. Ce qu’il m’a dit était peu de chose, mais « tout est dans le livre » étions-nous convenus. La deuxième, ce fut dans un cagibi préservé du bruit du Salon du Livre de Genève, dont le Brésil était l’invité d’honneur. Paulo se souvenait très bien de moi, prétendait-il. Comme je suis bonne pâte, j’ai fait celui qui le croyait, tout en notant qu’il n’avait rien de plus à me dire que la première fois. Par ailleurs, comme c’est loin d’être un imbécile, il avait constaté que mes questions trahissaient un esprit critique inapproprié, comme on dit, et la non-conversation tourna court. Audit Salon du Livre, je relevai le fait que les piles des best-sellers de Coelho occupaient le devant des devantures du Pavillon du Brésil, alors que les Jorge Amado et autres plumitifs « élitaires » se trouvaient relégués en second rang - mais quel esprit mesquin me fait noter un tel détail... Car, en fait de démagogie spiritalisante, Paulo Coelho n'en manque pas une. Ainsi a-t-il repris, avec La Solitude du vainqueur, le chemin du Bon combat qui le conduit, cette fois, dans les coulisses sordides du Festival de Cannes, lequel, tiens, vient justement d'ouvrir ses portes infernales. La première invocation du Guerrier de la Lumière nous rappelle qu'il fut un enfant de choeur brésilien avant de s'égarer lui-même dans les miasmes sataniques du rock et de la pop: - Ô Marie sans péché, priez pour nous qui faisons appel à Vous - amen. Sur quoi la première phrase de la Préface de ce Thriller de la Vraie Voie pousse le lecteur à s'agenouiller fissa: "L'un des thèmes récurrents de mes livres est qu'il est important de payer le prix de ses rêves." En l'occurrence: 19 Euros, ce qui fait tout de même 40 balles suisses pour qui ne reçoit pas le Service de Presse gratos... Et la Leçon de s'ensuivre qui ne s'achèvera qu'au terme de cette fable édifiante: "Nous vivons depuis ces dernières décennies au sein d'une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir, et la plupart des gens ont été portés à croire que c'étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallaait se conformer". Et le gourou christoïde d'enchaîner aussi sec: "Ce que nous ignorons, c'est que, en coulisses, ceux qui tirent les ficelles demezrent anonymes. Ils savent que le véritable pouvoir est celui qui ne se voit pas. Et puis il est trop tard, et on est piégé. Ce livre parle de ce piège".

Car, en fait de démagogie spiritalisante, Paulo Coelho n'en manque pas une. Ainsi a-t-il repris, avec La Solitude du vainqueur, le chemin du Bon combat qui le conduit, cette fois, dans les coulisses sordides du Festival de Cannes, lequel, tiens, vient justement d'ouvrir ses portes infernales. La première invocation du Guerrier de la Lumière nous rappelle qu'il fut un enfant de choeur brésilien avant de s'égarer lui-même dans les miasmes sataniques du rock et de la pop: - Ô Marie sans péché, priez pour nous qui faisons appel à Vous - amen. Sur quoi la première phrase de la Préface de ce Thriller de la Vraie Voie pousse le lecteur à s'agenouiller fissa: "L'un des thèmes récurrents de mes livres est qu'il est important de payer le prix de ses rêves." En l'occurrence: 19 Euros, ce qui fait tout de même 40 balles suisses pour qui ne reçoit pas le Service de Presse gratos... Et la Leçon de s'ensuivre qui ne s'achèvera qu'au terme de cette fable édifiante: "Nous vivons depuis ces dernières décennies au sein d'une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir, et la plupart des gens ont été portés à croire que c'étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallaait se conformer". Et le gourou christoïde d'enchaîner aussi sec: "Ce que nous ignorons, c'est que, en coulisses, ceux qui tirent les ficelles demezrent anonymes. Ils savent que le véritable pouvoir est celui qui ne se voit pas. Et puis il est trop tard, et on est piégé. Ce livre parle de ce piège".

Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte, que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène». Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes feus amis: «l’indifférence froide»…

Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte, que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène». Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes feus amis: «l’indifférence froide»…

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

Au mois de juin, entre 8oo et 1400 mètres, l'herbe suisse est incomparable, avec quarante fleurs différentes au mètre carré. Une autre chose qui me frappe lorsque je reviens en Suisse, c'est l'extraordinaire variété du paysage sur de petites distances. Je reviens du Canada où vous faites des milliers de kilomètres sans remarquer d'autre changement que la transition des épineux aux boueaux. En Suisse, passant de Vaud et Genève, on change non seulement de botanique mais de mentalité. Or je m'en félicite. Pour moi, la querelle entre Genevois et Vaudois relève de l'ethnologie amazonienne. Il est vrai qu'on ne fait pas plus différent, mais cette variété de paysages et de mentalités sur un si petit territoire m'enchante. Ce que je trouve également bien, en Suisse, c'est la concentration énorme de gens compétents, intéressants et intelligents. Il est totalement faux et presque criminel de dire que la Suisse est un désert culturel. La culture y est certes parfois rendue difficile au niveau de la diffusion, mais très riche du point de vue des créateurs. Si l'on ne prend que les exemples de Genève et Lausanne, je trouve que ces deux villes, complètement différentes du point de vue de la mentalité, sont aussi riches et intéressantes l'une que l'autre du point de vue culturel. Cela étant, et particulièrement dans le domaine touristique, la Suisse n'a plus du tout l'aura qu'elle avait avant la guerre de 14-18, quand elle faisait référence dans le monde entier. Pour ceux qui viennent nous voir, la dégradation du rapport qualité-prix s'est terriblement accentuée. Cela se sent de plus en plus fortement. Je sens même de l'hostilité, du mépris, à cause surtout de cette insupportable attitude suisse qui consiste à se faire les pédagogues de l'Europe. Comme si nous avions tout résolu. Or, on n'a rien résolu définitivement. Cela étant, La multiculture de la Suisse m'intéresse énormément. Je trouve qu'il est très bon de se trouver confronté au poids de la Suisse alémanique, à sa culture et à sa littérature, tout en déplorant évidemment cette espèce de chauvinisme qui pousse nos Confédérés à se replier dans le dialecte.

Au mois de juin, entre 8oo et 1400 mètres, l'herbe suisse est incomparable, avec quarante fleurs différentes au mètre carré. Une autre chose qui me frappe lorsque je reviens en Suisse, c'est l'extraordinaire variété du paysage sur de petites distances. Je reviens du Canada où vous faites des milliers de kilomètres sans remarquer d'autre changement que la transition des épineux aux boueaux. En Suisse, passant de Vaud et Genève, on change non seulement de botanique mais de mentalité. Or je m'en félicite. Pour moi, la querelle entre Genevois et Vaudois relève de l'ethnologie amazonienne. Il est vrai qu'on ne fait pas plus différent, mais cette variété de paysages et de mentalités sur un si petit territoire m'enchante. Ce que je trouve également bien, en Suisse, c'est la concentration énorme de gens compétents, intéressants et intelligents. Il est totalement faux et presque criminel de dire que la Suisse est un désert culturel. La culture y est certes parfois rendue difficile au niveau de la diffusion, mais très riche du point de vue des créateurs. Si l'on ne prend que les exemples de Genève et Lausanne, je trouve que ces deux villes, complètement différentes du point de vue de la mentalité, sont aussi riches et intéressantes l'une que l'autre du point de vue culturel. Cela étant, et particulièrement dans le domaine touristique, la Suisse n'a plus du tout l'aura qu'elle avait avant la guerre de 14-18, quand elle faisait référence dans le monde entier. Pour ceux qui viennent nous voir, la dégradation du rapport qualité-prix s'est terriblement accentuée. Cela se sent de plus en plus fortement. Je sens même de l'hostilité, du mépris, à cause surtout de cette insupportable attitude suisse qui consiste à se faire les pédagogues de l'Europe. Comme si nous avions tout résolu. Or, on n'a rien résolu définitivement. Cela étant, La multiculture de la Suisse m'intéresse énormément. Je trouve qu'il est très bon de se trouver confronté au poids de la Suisse alémanique, à sa culture et à sa littérature, tout en déplorant évidemment cette espèce de chauvinisme qui pousse nos Confédérés à se replier dans le dialecte.