Pour Léo

C’est dans la lumière assourdie de mes seize ans farouches que me ramène à présent ce soleil d’hiver, je ne sais trop pourquoi, ou peut-être à cause de ce quelque chose de très pur qu’il y avait chez l’enfant de chœur que j’étais alors, comme une musique naissante, un amour fervent quoique sans visage encore, mais également de cette ardeur rebelle qui ne m’a jamais quitté – et du coup me reviennent les noms d’Utrillo et de Verlaine, je fume comme une usine et je crève de solitude blême, et combien j’aime cette douleur lancinante qui me fait rechercher la protection des vieilles arches et des impasses de la cité médiévale à peu près encore propices à l’élégie de ces premiers âges, et me reviennent les noms de Brel et de Brassens tournant sur le plateau du juke-box du Barbare au tréfonds de ces années-là.

C’était alors une espèce de trappe enfumée aux murs capitonnés de toile de sac rouge sang-de-bœuf passé et aux tables très basses où toute une tribu d’étudiants et de traîne-patins plus ou moins artistes s’acharnait à refaire tous les jours le monde. Cent fois je m’en étais approché sans oser en franchir le seuil maudit, et cependant plus j’hésitais et plus je m’enferrais dans la croyance secrète que là-bas, dans cet antre aux fenêtres à petits carreaux tatoués de nicotine par lesquels ne filtrait plus que la quintessence du miel alchimique du jour, se perpétuaient les rites mystérieux de la Vraie Vie. Ensuite de quoi, m’y étant risqué une première fois, je n’eus de cesse que d’y revenir.

À cet âge où l’on n’est rien, on s’imagine qu’il suffit, pour se poser devant le monde, d’une gauloise à torailler en lisant ce livre des livres qu’on emporte partout avec soi, et c’est mille fois vrai. Que le philistin s’en vienne donc prétendre que Moravagine de Cendrars n’est pas le livre des livres : cela lui ressemble après tout, alors que depuis qu’on a lu Moravagine on sait que la femme est maléfique et que l’homme est son esclave et que le poète est un outlaw dans la société foutue des temps qui courent.

Quant à moi, j’en avais assez d’endurer depuis tant de temps le même lapement des familles au potage velouté du dimanche, à croire qu’au siècle des siècles cela se répéterait ainsi lugubrement dans cette odeur rampante d’asile de vieux en rase campagne, tandis qu’auprès de Moravagine je m’étais reconnu de la race proscrite, et tout était chaque jour tout neuf sous un autre soleil pour ce gibier de cosaques que nous étions tous deux, chevauchant des locomotives frappées au sceau de la Révolution de part en part de la Russie en pagaille, puis disparaissant et resurgissant finalement parmi les Indiens bleus d’Amazonie après tant et tant d’épreuves et de jungles et de fièvres et de moucherons vampires – et je restais là tout effaré dans la rumeur de jazz et de messes basses de ce bar dérivant de mes heures clandestines, et je me figurais qu’il n’y avait rien de plus beau dans cette chienne d’existence, et c’était mille fois vrai.

J’arrivais au Barbare par des chemins à moi liant entre eux d’autres lieux dont j’avais déjà perçu l’étrange rayonnement. Il y avait cette espèce d’éminence aux herbes folles des hauts de la ville où je m’attardais souvent au déclin du jour pour y soliloquer tandis que, l’ombre des grands arbres qu’il y avait là m’enveloppant de son silence de sanctuaire, les blocs de béton troués de cent mille fenêtres des nouveaux lotissements étagés en contrebas semblaient appareiller vers l’ouest dans la dernière lumière. Ou c’était la zone de ravins et de taillis des confins de la ville à laquelle on accédait par des chemins creux d’une sauvagerie qu’accentuait parfois la rencontre d’un chiffonnier à faciès de corsaire. Or, m’enfonçant dans ce dédale de sentes aux odeurs de carton mouillé, j’étais tombé certain jour, dans une clairière sablonneuse, sur un divan de skaï défoncé dans les vestiges duquel j’avais entrepris de lire ce livre des livres qu’était cette fois Alexis Zorba, et le soleil avait disparu par-delà les rangs de hallebardes inclinées des sapins, et la pénombre remontait le val avec son souffle de glacier que je m’éternisais encore dans l’incendiaire clarté de Crète. Ou c’étaient tous ces endroits oubliés, à l’écart des rues processionnaires du centre-ville ou des vertueuses promenades des jardins municipaux à boniches bernoises, dont il émanait cette même musique sous la pluie ou la neige que j’entendais chez Rimbaud, et là aussi je revenais et revenais sans diable comprendre ce qui m’y attirait à tout coup.

Au Barbare c’était le style velours côtelé, cafés serrés, filles émaciées par trop d’énervements politico-sentimentaux, et cette fatigue métaphysique répandant du matin au soir, dans l’atmosphère, son gaz subtil de douce désespérance, ce genre miné que nous nous devions d’afficher, qui tissaient à la fois notre emblème bohème et notre confort. C’était le rendez-vous du vague à l’âme; à longueur de cigarettes nous y remâchions notre insondable mal d’exister; nous ne pouvions concevoir de nous agglomérer à l’abominable société; les plus purs d’entre nous parlaient de tout mettre à sac, ou bien ils se taisaient, farouches, sombrement déterminés à se précipiter tantôt du haut du pont aux suicidés qu’il y a à un jet de pierre de là – ce qu’attendant ils commandaient un nouveau café à Gino.

Il y avait là comme une chaleur. On se sentait en complicité même sans rien dire. D’ailleurs le jazz parlait pour nous : Thelonious Monk égrenait son chapelet de perles de bois de lune, ou c’était Billie Holiday qui pleurait dans le gilet du Seigneur. On était bien. Ce n’était pas le confort mollusque des tea-rooms de rombières: cela grinçait parfois ; il y avait de l’impatience théâtrale dans l’air et de la verve, de la véhémence, voire même du venin. Du fond de sa barbe le barbouilleur Melchior lançait des sentences définitives, comme quoi la nuit dernière le Sphinx lui était apparu, qui s’enfonçait dans les sables du désert. Or sacrebleu, ne savait-on pas, de longue date, qu’il s’agissait là d’un signe annonciateur de cataclysme prochain ? Ou voici que débarquait le timonier de la Jeunesse communiste et quelque émule qu’il chapitrait en gesticulant. Sans cesse furibond, le sectateur de la Révolution permanente maniait, comme personne, sa rhétorique de guerre, tandis que Jacques Brel, dans sa boîte à musique, n’en finissait pas, lui non plus, de vitupérer le Bourgeois.

Ainsi les mots affûtés, brandis, chargés jusqu’à la gueule nous aident-ils, en adolescence, à ne pas désarmer. Car le monde est inhabitable, intolérable la convenance de se lever le matin, prendre le tramway, se rendre au bureau, reprendre le tramway et recommencer tous les jours ce manège – impensable qu’on se contente de ça.

Tout alentour, dans le quartier d’où je venais, ce n’étaient que fleurs en pot et que chapeaux mous, que faits et gestes posés, que sourires contraints, que lieux communs ressassés. Or je flairais leur odeur de propre, et derrière les croisées je devinais ces aguets, ce concours de vertus, ces mines penchées, doucement insinuantes, du style je-vous-surveille-pour-votre-bien.

Partout je repérais l’accroupissement. Tel un symbole je me rappelais, pour mieux le vitupérer, le claquement sec du sécateur du fondé de pouvoir Untel tout affairé à la taille de ses bordures de buis alignées au cordeau. De fait il y avait quelque chose, dans la nature même de ce bruit, qui m’était philosophiquement intolérable, comme s’il se fût agi d’une mâchoire s’acharnant sur le vide avec quelle rage bornée, opiniâtre, métronomique, et quelle meurtrière minutie. Ou c’était le silence qui m’oppressait, dont la pesante densité, les dimanches, matérialisait en quelque sorte l’ennui vaseux des béatitudes petites-bourgeoises.

J’étais exaspéré à outrance, mais je le recherchais aussi bien: c’était la plaie qu’on gratte, le suave calice de la déploration; au lieu de les fuir je revenais en ces allées mortifères renifler cette odeur sans odeur.

Cependant je me levais chaque matin, prenais le tramway et tombais invariablement sur cette espèce de colosse aux yeux tristes, avec sa pipe et sa serviette de prof routinier, dont j’ignorais que c’était Schlunegger. Or j’en avais fait l’image même de l’accroupi. Parce que son regard avait des absences et qu’il diffusait comme une aura, je l’accablais de tous les reproches en me jurant de ne jamais me résigner de la sorte. C’était l’incarnation du dégonflé, me semblait-il, et c’est ainsi que je me rappelais le personnage jusqu’au jour où, des années plus tard, je le retrouvai en effigie dans le recueil posthume de ses Œuvres.

Alors je ne sais trop ce que j’en ai pensé. À peu près rien sans doute. Ou peut-être simplement: tiens, mais c’est l’ours-poisson ! Car telle était l’image qu’il m’avait également laissée de lui, et dans ses poèmes je retrouvais sa lenteur d’eau dormante et cette lueur dans son regard, ce mélange de lucidité déchirée et d’accablement que j’avais cru de la veulerie, cette palpitation d’un cœur pris au piège, ce poids énorme, cette présence comme infectée et cette ombre de flamme pourtant.

À présent c’est Noël et je marche tout seul sous le ciel plombagin, le long du lac aux eaux transies; et combien j’aime la mélancolie de ce jour sans couleur de décembre, cette lumière dense et diaphane de la vieille douceur du monde, comme à des lieues de toute atteinte.

À présent c’est Noël et je marche tout seul sous le ciel plombagin, le long du lac aux eaux transies; et combien j’aime la mélancolie de ce jour sans couleur de décembre, cette lumière dense et diaphane de la vieille douceur du monde, comme à des lieues de toute atteinte.

Cela me tient depuis ces âges des premiers vertiges. C’est comme une sorte de révélation. Subitement on voit les choses sous un autre éclairage: on est là sur une grève ou dans un dédale de hauts murs, par les bois ou les avenues, et voici qu’on lévite pour ainsi dire, tout allégé quoique plus proche à la fois du monde alentour; ou c’est comme à l’instant, le long de ce chemin surplombant les enrochements du bord du lac où cent fois j’ai passé et repassé depuis tant d’années à me réjouir ou à pester dans mes soliloques déambulatoires: subitement on se découvre ou se redécouvre unique et c’est au même moment cette clairvoyance lancinante et cette reconnaissance aveugle; au même moment on touche à ses limites et se tissent de nouveaux motifs sur la trame, mais ce n’est pas affaire de vouloir ou de savoir, car tout procède de cet élan primordial d’on ne sait quel amour de toujours – et voilà l’abracadabra.

Quelques instants plus tôt j’avais la tête ailleurs, une fois de plus encombré par le fatras de la vie qui va. Comme des myriades d’autres égarés dans le grouillement brownien de la planète, je me trouvais donc là, marmonnant imbécile en l’habitacle de ma deux chevaux à me ressasser des trivialités : penser à ça, faire ça, régler ça et ça; et j’actionnais les machins, la route avait fait place à l’autoroute, il y avait une rangée de saules derrière lesquels se distinguaient les sémaphores oxydés d’une voie ferrée, mais je voyais sans voir, cent fois j’avais passé et repassé dans ce décor de banlieue, aussi était-ce d’un œil indifférent que je le traversai comme à l’ordinaire, et bientôt je fus en ville et parce que j’avais à faire ça et ça dans le périmètre des grands magasins, je me retrouvai peu après au troisième dessous du parking souterrain qu’il y a là, lorsque telle chose m’apparut.

Jusque-là j’avais fonctionné : tous obstacles repérés, pièges éventés, menaces circonvenues, et le même automate allait maintenant diriger mes pas, lorsque tout carambola. Mais à quoi diantre cela tenait-il ? Mystère considérable, car à l’instant je me trouvais encore dans les soubassements de la crypte à voitures. Or, très étrangement, c’est de ces lieux affreux que me saisit soudain la fatidique beauté. Subitement m’apparut ce pilier rouge sang, contre lequel je m’étais garé, comme la pièce enfin retrouvée de quelque rutilant meccano; et du même coup se regroupaient, sous l’effet de cette poussée jubilatoire, tous les détails du même tableau que tout à l’heure je voyais sans voir : ce puits d’échos à la Piranèse, ces rampes en lentes vrilles, ces énormes conduits bleu dragée et les gens surtout – cette femme à lévrier de faïence vivante se pressant vers la sortie (son air de se prendre pour une altesse qui m’eût révulsé en toute autre circonstance, mais à l’instant sa fragilité m’apparaissant là-dessous et son élégance lancée), ce couple de retraités se serrant frileusement l’un contre l’autre à peine extraits de leur limousine, cet adolescent aux cernes mauves et, là-haut, sous le ciel d’opale, de part et d’autre de l’échiquier public, cet étudiant et ce vieillard aux mêmes longs manteaux d’hiver–, les cloches de la cathédrale et de l’Hôtel de Ville se répondant par-delà les frondaisons du jardin suspendu où tant de fois je m’étais attardé avec mon livre des livres du moment, et d’autres jardins, et tout au bout des quais policés, au-delà des allées ratissées pour villégiateurs prospères, cette infime corniche formant frontière entre les arbres et l’eau que je parcourais à présent.

Il y a là quelque chose d’indicible, mais c’est cela même que j’aimerais dire et rien d’autre. La plupart du temps, nous sommes tout semblables à ce démon de la légende russe qui se traîne au monde avec ses paupières lui pendant aux chevilles. Les yeux grands ouverts nous ne voyons rien; ou plutôt nous voyons ce que nous voyons et nous constatons que c’est comme ça ou que c’est comme c’est, que la vie est la vie et qu’on est comme on est.

Trente-six mille pèlerins font escale chaque jour devant ce qu’on leur dit être la représentation de la sublimité picturale en tant que telle, et pourtant ils ne voient que ce qu’on leur dit qu’il y a à voir, et plus ils en veulent ou en savent et moins ils en discernent ce qu’il y a vraiment à y voir, ce qui s’appelle voir. Car il y a beauté et beauté, et l’on ne verra rien de l’immarcescible si l’on reste aveugle à la première venue sollicitant de notre part ce seul imperceptible élan qui fait le partage entre rien et tout.

Dans le sable de la petite anse qu’il y avait là, j’avais ramassé ce galet curieusement armorié qui n’était, à vrai dire, qu’un éclat de porcelaine aux arêtes adoucies par l’eau; et j’imaginais le parcours de ce vestige de rien du tout. C’était l’instant même où des liens inattendus se révèlent, tissant entre objets et visages, pensées et parfums, songes et souvenirs, tout un entrelacs de résonances à n’en plus finir.

Il y avait cette éclaboussure noire d’un ancien feu de grève qui me remémorait, au fond de sa nuit, l’étoile sans cause de Schlunegger dont je recueillais, ainsi, les débris de la musique perdue. Je me rappelais le bric-à-brac de mes poches de gamin, fonds de tiroir et sacs d’école dont le contenu était allé grossir, à travers les années, la coulée silencieuse de mes vies successives: l’effigie en miniature de la star Ava Gardner à l’importante poitrine, fleurant le chewing-gum, et que j’avais retrouvée dans mon premier dictionnaire; le petit masque exotique de bois de rose à l’expression de suave férocité qu’un oncle voyageur m’avait ramené de Malaisie et que je revois parfois, souriant dans la pénombre, comme un obscur emblème; ou encore, précieusement conservé dans sa pochette de papier de soie, les pattes jointes comme pour une oraison, ce spécimen de papillon rare chassé, quelque après-midi de gloire estivale, par l’écrivain lépidoptériste Vladimir Nabokov qui, de sa main tremblante des derniers jours, en fit cadeau à mon compère Reynald une veille de garde à l’hôpital, et que je conserve comme une relique poudrée des ors de cet autre été où mon plus cher complice de sac et de corde s’est abîmé dans les séracs du Mont-Dolent.

Mon compère Reynald me disait au gré de ses découvertes: il n’y a que Mozart de sublime. Alors je le charriais. Ou revenant de Florence avec sa douce il me balançait: à côté de Michelangelo plus rien ne tient debout. Et du coup j’enchaînais avec mon éloge des poubelles de Venise dont l’apparition matinale, tel automne de noir cafard, m’avait ramené subitement à la ferveur d’être avec plus d’effet que tous les Maîtres avérés; ou bien je célébrais la couleur orange et l’heure éternelle, sur le Campo de Sienne, à ce moment de la lente déposition crépusculaire où toute beauté, de la fontaine déjà rafraîchie aux créneaux des palais retenant d’ultimes flammes, se répand en lumière d’un autre monde.

Mon compère Reynald me disait au gré de ses découvertes: il n’y a que Mozart de sublime. Alors je le charriais. Ou revenant de Florence avec sa douce il me balançait: à côté de Michelangelo plus rien ne tient debout. Et du coup j’enchaînais avec mon éloge des poubelles de Venise dont l’apparition matinale, tel automne de noir cafard, m’avait ramené subitement à la ferveur d’être avec plus d’effet que tous les Maîtres avérés; ou bien je célébrais la couleur orange et l’heure éternelle, sur le Campo de Sienne, à ce moment de la lente déposition crépusculaire où toute beauté, de la fontaine déjà rafraîchie aux créneaux des palais retenant d’ultimes flammes, se répand en lumière d’un autre monde.

Ensuite je suis revenu sur mes pas en m’efforçant de ne plus penser à rien. J’avais encore à passer au journal. Malgré l’animation croissante des rues, je continuais de ressentir cet apaisement et cette bienveillance diffuse qui procèdent de la Vraie Vie; et ce fut dans ces dispositions que, peu après, je me pointai à la rédaction, étrangement déserte à cette heure, où je m’affairais machinalement à régler ça et ça lorsque, de la sorte d’état de lévitation dans lequel je me trouvais à ce moment, je fus subitement arraché par cette autre apparition.

L’arbre de Noël se dressait là, comme un spectre. On en avait fiché le pied dans un écrou de fonte, puis on l’avait orné de boîtes de bière vides et de guirlandes de papier de cabinets.

Je l’avais d’abord vu sans le voir, comme il en va des choses qui forment le décor de nos transits ordinaires; et probablement un réflexe somnambulique m’avait-il alors tenu lieu de pensée, concluant à l’aspect vaguement saugrenu de l’installation. Au reste, ce devait être le sentiment de tout un chacun puisque personne n’avait, à l’évidence, trouvé à y redire jusque-là. Sur quoi j’en vins à éprouver comme une sorte de gêne corrosive et de vague dégoût mêlé de vergogne. Oui c’était cela surtout : j’étais écœuré. Il y avait là plus qu’un emblème de dérision : le signe d’un consentement à la dégringolade qui trahissait notre faiblesse à tous. Car il va sans dire que personne ne l’avait voulu. Cela s’était fait comme ça. D’ailleurs il en allait ainsi d’un peu tout : parce qu’on n’était plus sûr de rien, on laissait faire, quitte à s’indigner ensuite saintement en incriminant la chiennerie ambiante.

Cependant il me semblait, depuis que j’avais commencé de remuer ces pensées, que je me dédoublais et que tout m’apparaissait sous une autre lumière encore, froide et limpide, plus précise et plus crue. C’était Noël, à l’instant je me trouvais dans la salle d’édition du journal dont j’étais alors le mercenaire, et là-bas dans leur cage de verre les télex vomissaient les nouvelles du soir : un enfant empalé sur les hallebardes de l’enceinte d’un jardin public, un séisme en Albanie, des émeutes, une tour infernale, un scandale financier, le message de paix du Saint-Père – c’était le sempiternel tout-venant qui se déversait et s’entasserait quelque temps en strates de papier de soie, puis disparaîtrait aux oubliettes. Plus tard on établirait qu’en tant d’années il y avait eu tant d’enfants éventrés sur des grilles de square, dont le fils d’une célébrissime actrice de cinéma, mais celle-ci aussi avait disparu depuis lors, donc pas moyen de resservir la sauce, en conséquence de quoi statistique et story passeraient au panier.

Les faits qui s’inscrivaient sous mes yeux dans le crépitement des machines étaient censés me confronter à ce qu’il y a de plus réel. Pourtant il me semblait à la fois que ces lieux diffusaient une atmosphère limbaire où tout se trouvait aussitôt acclimaté. À vrai dire il se passait trop de choses au même moment pour qu’on pût seulement le concevoir. Ou peut-être n’était-ce qu’un rêve ? Après tout, quelle preuve tangible détenait-on de la réalité réelle de ces faits ? N’étaient-ce pas que des rumeurs passibles d’autant de démentis formels ?

Tout à l’heure il y aurait du mouvement dans le périmètre. Le secrétaire de rédaction avait déjà fait son apparition au fond de l’aquarium, avec sa face de carême et sa gauloise au coin du bec. Il était à prévoir qu’il case l’enfant empalé en avant-der, puisque l’accident s’était produit hors de la zone d’influence du journal et qu’il n’y avait pas de photo prenable dans le bac des agences. Quant au titre, il en proposerait un qui sauterait, ça ne faisait pas un pli, parce que trop agressif ou point assez; et comme à l’ordinaire on l’entendrait maugréer, en tirant sur sa sèche, que de-toute-façon-il-n’en-avait-rien-à-cirer-bande-de-salauds.

Au moment de quitter les lieux, j’esquissai un vague signe de complicité à l’adresse de l’irascible tabagique, sans me rapprocher pour autant, pressentant confusément qu’il m’en voudrait de le distraire, ce soir plus qu’un autre, de ses humeurs de massacre. De même me semblait-il illusoire de chercher à m’enfoncer plus profondément dans la substance de toute cette détresse que les formules lapidaires des téléscripteurs réduisaient à moins que rien. Il fallait faire silence et c’était tout.

Dieu sait pourquoi l’idée me vint, lorsque je me retrouvai dans la cramine nocturne, de m’en retourner at home les yeux fermés. Je me serais laissé guider. J’aurais surfé à fleur de macadam en murmurant des incantations. Quoi qu’il m’advînt, j’eusse parié pour la confiance. D’ailleurs n’en allait-il pas ainsi depuis que, pour la première fois, j’avais franchi ce seuil invisible ? Sans doute n’en faisais-je qu’à ma tête; et puis j’avais ma barque à mener tant bien que mal; et je n’en finissais pas de me repaître de visible et de tangible. Mais n’allais-je pas mon chemin comme dans un rêve éveillé ? Et ne restais-je pas convaincu que la Vraie Vie est ailleurs ?

À seize ans, la Vraie Vie, j’avais pensé la trouver dans la fumée du Barbare, et c’était mille fois vrai. Puis je l’avais située dans la Théorie de l’Absurde, puis dans la Pratique de la Révolution, puis dans l’Harmonie Sphérique, puis dans la mise en pièces de tout ça, et à chaque fois ç’avait été mille fois vrai.

Or, c’était Noël, et je me rappelai les lumières de mon enfance. Je me trouvais à présent au milieu du chemin. Tout à l’heure je verrais s’allumer, dans les yeux de mes innocentes, ces étoiles qui me guidaient dans les ténèbres catastrophiques. J’allais les yeux fermés. Tout à l’heure je retrouverais ma douce amie et moins que jamais je ne saurais dire, alors, où était la Vraie Vie.

Ce texte constitue le premier récit d'un recueil intitulé Par les temps qui courent, paru en 1995 chez Bernard Campiche et réédité en 1996 aux éditions Le Passeur, à Nantes. Prix Edouard-Rod 1996.

Ce texte constitue le premier récit d'un recueil intitulé Par les temps qui courent, paru en 1995 chez Bernard Campiche et réédité en 1996 aux éditions Le Passeur, à Nantes. Prix Edouard-Rod 1996.

Le Vieux Quartier, dessin à la plume de Richard Aeschlimann, 1973.

À présent c’est Noël et je marche tout seul sous le ciel plombagin, le long du lac aux eaux transies; et combien j’aime la mélancolie de ce jour sans couleur de décembre, cette lumière dense et diaphane de la vieille douceur du monde, comme à des lieues de toute atteinte.

À présent c’est Noël et je marche tout seul sous le ciel plombagin, le long du lac aux eaux transies; et combien j’aime la mélancolie de ce jour sans couleur de décembre, cette lumière dense et diaphane de la vieille douceur du monde, comme à des lieues de toute atteinte. Mon compère Reynald me disait au gré de ses découvertes: il n’y a que Mozart de sublime. Alors je le charriais. Ou revenant de Florence avec sa douce il me balançait: à côté de Michelangelo plus rien ne tient debout. Et du coup j’enchaînais avec mon éloge des poubelles de Venise dont l’apparition matinale, tel automne de noir cafard, m’avait ramené subitement à la ferveur d’être avec plus d’effet que tous les Maîtres avérés; ou bien je célébrais la couleur orange et l’heure éternelle, sur le Campo de Sienne, à ce moment de la lente déposition crépusculaire où toute beauté, de la fontaine déjà rafraîchie aux créneaux des palais retenant d’ultimes flammes, se répand en lumière d’un autre monde.

Mon compère Reynald me disait au gré de ses découvertes: il n’y a que Mozart de sublime. Alors je le charriais. Ou revenant de Florence avec sa douce il me balançait: à côté de Michelangelo plus rien ne tient debout. Et du coup j’enchaînais avec mon éloge des poubelles de Venise dont l’apparition matinale, tel automne de noir cafard, m’avait ramené subitement à la ferveur d’être avec plus d’effet que tous les Maîtres avérés; ou bien je célébrais la couleur orange et l’heure éternelle, sur le Campo de Sienne, à ce moment de la lente déposition crépusculaire où toute beauté, de la fontaine déjà rafraîchie aux créneaux des palais retenant d’ultimes flammes, se répand en lumière d’un autre monde. Ce texte constitue le premier récit d'un recueil intitulé Par les temps qui courent, paru en 1995 chez Bernard Campiche et réédité en 1996 aux éditions Le Passeur, à Nantes. Prix Edouard-Rod 1996.

Ce texte constitue le premier récit d'un recueil intitulé Par les temps qui courent, paru en 1995 chez Bernard Campiche et réédité en 1996 aux éditions Le Passeur, à Nantes. Prix Edouard-Rod 1996.

Avec notre bon souvenir, merci la vie…

Avec notre bon souvenir, merci la vie…

On ne lit plus Audiberti par le temps qui courent. C’est dire combien ceux-ci sont cons. Je serais, sur la place Aristide-Briand, tenté d’attraper ces jeunesses par le collet des oreilles et leur susurrer comme ça : « Petit enfant ! petits enfants ! petits enfants de la jeunesse de l’humain, laissez venir, au petit enfant, les petits enfants… » Mais c’est d’un autre enfant que ceux d’Audiberti que mon œil à facettes s’occupe à la fois : c’est l’enfant terrible américain de Cormac McCarthy dans Méridien de sang que je viens de racheter pour le conseiller aux petits enfant las de voir Jack Sparrow se parodier lui-même. Cela commence comme ça : « Voici l’enfant. Il est pâle et maigre, sa chemise de toile est mince et en lambeaux. Il tisonne le feu près de la souillarde. Dehors s’étendent des terres sombres retournées piquées de lambeaux de neige et plus sombres au loin des bois où s’abritent encore les derniers loups ». Ensuite c’est parti pour quatre cents pages de coups de couteau dans les ténèbres de l’Homme.

On ne lit plus Audiberti par le temps qui courent. C’est dire combien ceux-ci sont cons. Je serais, sur la place Aristide-Briand, tenté d’attraper ces jeunesses par le collet des oreilles et leur susurrer comme ça : « Petit enfant ! petits enfants ! petits enfants de la jeunesse de l’humain, laissez venir, au petit enfant, les petits enfants… » Mais c’est d’un autre enfant que ceux d’Audiberti que mon œil à facettes s’occupe à la fois : c’est l’enfant terrible américain de Cormac McCarthy dans Méridien de sang que je viens de racheter pour le conseiller aux petits enfant las de voir Jack Sparrow se parodier lui-même. Cela commence comme ça : « Voici l’enfant. Il est pâle et maigre, sa chemise de toile est mince et en lambeaux. Il tisonne le feu près de la souillarde. Dehors s’étendent des terres sombres retournées piquées de lambeaux de neige et plus sombres au loin des bois où s’abritent encore les derniers loups ». Ensuite c’est parti pour quatre cents pages de coups de couteau dans les ténèbres de l’Homme.

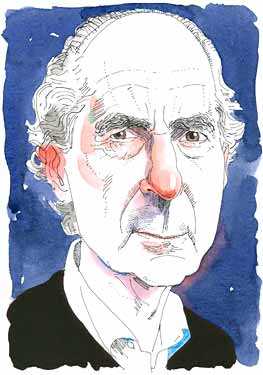

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.

Cette comète qui passe là haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.

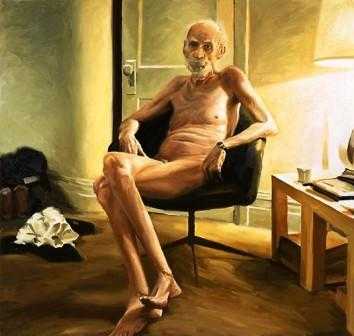

Ce que j’ai ressenti en lisant Demeure le corps m’a rappelé ce que j’ai ressenti il y a une trentaine d’années, dans le pavillon de traumatologie où je me trouvais pour un accident de moto, gêné de ne pas souffrir trop de mes blessures alors que j’étais entouré de cracks plus cassés les uns que les autres, impotents à vie pour certains, à commencer par mon voisin condamné à trois mois de plat ventre absolu, qui me demandait de lui décrire le jour avant que ses gémissements nocturnes ne me plongent dans la nuit obscure de son corps.

Ce que j’ai ressenti en lisant Demeure le corps m’a rappelé ce que j’ai ressenti il y a une trentaine d’années, dans le pavillon de traumatologie où je me trouvais pour un accident de moto, gêné de ne pas souffrir trop de mes blessures alors que j’étais entouré de cracks plus cassés les uns que les autres, impotents à vie pour certains, à commencer par mon voisin condamné à trois mois de plat ventre absolu, qui me demandait de lui décrire le jour avant que ses gémissements nocturnes ne me plongent dans la nuit obscure de son corps. C’est cela que Demeure le corps laisse enfin en moi: cette sainte phrase où le martyr se dit « porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe »…

C’est cela que Demeure le corps laisse enfin en moi: cette sainte phrase où le martyr se dit « porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe »…