Carnets de JLK - Page 8

-

Comme un chant d'innocence

(Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel...

(Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel... -

L'Ouvroir

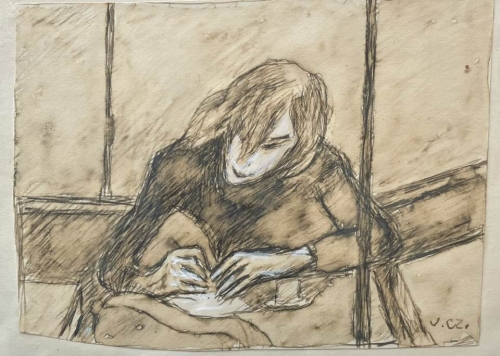

(Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles.

(Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles. -

Figures de contemplation

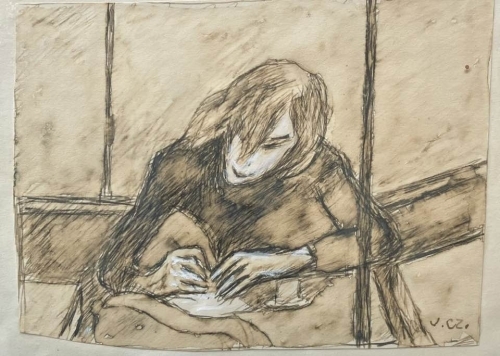

Le vert et le rouge sont dites couleurs de la passion, qui composent ici, dans la forme, accentuée par des cernes noirs, de six poires posées sur un guéridon noir adorné de dorures, ce qu’on dirait conventionnellement une nature morte, mais à vrai dire par antiphrase tant elle est vive et chatoie dans le détail foisonnant d’autres touches de couleur, ou encore une façon d’icône profane rappelant les visions d’un Rouault, sans qu’il s’agisse de référence et moins encore de citation.

Ce tableau datant de 1973, qui n’a cessé de nous accompagner, m’apparaît aussi, par son mélange de lyrisme m’évoquant également le chant des vitraux, comme un objet de contemplation qui me rappelle le siècle d’or espagnol plus que les maîtres flamands, et d’emblée s’est imposé le mot d’apparition.Ce sera d’ailleurs, dans le statisme de la contemplation mais aussi par la chose saisie au vol dans le mouvement, une constate de la peinture de Czapksi que de faire apparaître le monde qui nous entoure, et voir, ce qui s’appelle voir, les choses non seulement vues mais regardées – le verbe signifiant « garder avec » - , que le travail du peintre consiste à dégager de leur part anecdotique et contingente pour en fixer la présence et l’aura.

Ce que je vois me regarde, semble nous dire l’Artiste, mais encore s’agit-il de le traduire en sorte de dire que ce que je vois regarde aussi les autres.

Poires vertes, fond rouge. Huile sur toile, 61x50, 1973. Pp LK/JLK.

-

À sa douce présence

(Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021)

(Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021) -

Le maître des couleurs

En mémoire de mon père

Un jour, au bureau, ils m’ont dit que je n’assurais plus: c’est cela qu’ils m’ont dit, mais je n’ai pas bien saisi sur le moment. Tout a basculé à partir de là, mais je n’ai pas compris, alors, le sens de cette expression.

Vous savez que j’ai toujours été très à cheval sur les expressions, et celle-ci me semblait d’autant moins compréhensible que nous nous trouvions dans une compagnie d’assurances où j’étais employé depuis plus de trente ans et où jamais on ne m’avait fait la moindre remarque désobligeante sur la qualité de mon travail, sauf en apprentissage.

Ils se sont mis à trois pour me le dire. De l’une à l’autre de leurs entrevues, comme ils disaient, je me rappelle que j’avais légèrement desserré ma cravate, signe chez moi de nervosité.

Ils se sont succédé dans mon bureau pour me dire à peu près la même chose. Trois jeunes employés qui me devaient en principe le respect, et qui jamais, en tout cas, vingt ans, plus tôt, ne se seraient permis une telle observation. Deux consultants et la nouvelle responsable des ressources humaines, selon l’expression. Trois nouveaux qui nous connaissaient à peine et qui ont commencé, comme un seul, par me dire merci.

Je ne voyais pas pourquoi. Il n’y avait aucune raison de me féliciter de quoi que ce fût. Je n’avais fait, ces derniers temps, que ce que j’avais toujours accompli pour la Maison: à savoir ce que j’étais supposé faire précisément pour mon salaire.

D’ailleurs je me demande s’ils y croyaient ? J’avais plutôt l’impression qu’ils récitaient une leçon apprise. Ils avaient les mêmes sourires que les gens des sectes religieuses qui se présentent à votre porte, de l’espèce que je tiens prudemment à distance, quitte à paraître inhospitalier.

Ils étaient cordiaux jusqu’à l’indiscrétion. Je n’ai pas du tout apprécié cette approche précipitée à l’objet mal défini. Pourtant je me suis interrogé. Avais-je mal fait d’une manière ou de l’autre ? M’étais-je égaré à l’occasion de mon deuil ?

Je savais, bien entendu, que tous mes collègues s’étaient posé bien des questions à mon sujet à travers les années, et notamment du fait que j’avais toujours refusé tout avancement, mais ma fidélité à la Maison et ma régularité absolue m’avaient valu l’estime des anciens et la considération parfois ironique des plus jeunes, au début, qui apprenaient ensuite à me connaître et que je mettais souvent dans ma poche en leur parlant de mes collections.

Du vivant de Rose, au demeurant, je n’accordais qu’une importance secondaire à la façon dont on me regardait au bureau. Nous avions admis une fois pour toutes que tel serait notre gagne-pain jusqu’à ma retraite, juste augmenté du produit de la vente des découpages folkloriques de ma soeur aux Américains et aux Japonais.

Rose appréciait ce qu’elle disait mon sacrifice, qui n’était à vrai dire, pour moi, qu’un arrangement commode me permettant de me concentrer sur mes vraies préoccupations; et tout aurait pu continuer ainsi quelques années encore, ponctuées de voyages de plus en plus lointains avec Rose, si celle-ci n’avait pas été frappée par la maladie l’année même où les managers, selon la nouvelle dénomination, entreprirent les changements.

De ceux-ci, les premiers signes ne m’apparurent guère, tant j’étais absorbé par l’état de Rose. Certains anciens m’avaient certes mis en garde, qui s’inquiétaient de rumeurs provenant de l’Agence Générale, mais j’avais toujours estimé peu digne de s’alarmer sur des rumeurs, et les silences de Rose, succédant à l’apaisement de chaque découpage, me causaient tant d’inquiétude que plus rien d’autre n’existait.

A la même époque, en outre, l’engagement des trois jeunes cadres formés à la médiation interne selon les termes du communiqué de la Direction Générale, avaient suscité de vives réactions chez certains de mes pairs, sans m’ébranler du tout pour ma part. Mes visites quotidiennes au pavillon d’isolement, où j’avais vu plusieurs jeunes gens s’en aller, m’avaient tellement ému que j’en étais arrivé à ne plus discerner les nuances de l’âge ni craindre de réels bouleversements liés à je ne sais quelle lutte de générations.

J’avais pourtant relevé diverses nouvelles expressions, dans les conversations à la cafétéria, telle l’optimisation des fonctions de la chaîne, dont la tournure me déconcertait autant que celle des fameuses ressources humaines; et ce fut le même langage que me tinrent bel et bien ces trois-là quand ils me dirent quelques mois plus tard que je n’assurais plus.

Ils m’ont dit pour commencer, peut-être pour mieux faire passer la pilule, qu’ils me respectaient. Non sans malice, à ce qu’il m’a semblé, la nouvelle responsable des ressources humaines, une blonde du genre efficient prénommée Ariane, m’a fait valoir que j’étais unique en mon genre, tandis que ses deux collègues s’accordaient à me trouver intéressant.

Tous trois ont reconnu que je représentais un monde qui avait joué son rôle, ils en étaient conscients, seulement voilà: pour eux je n’assurais plus.

Et naturellement ils m’ont expliqué. Et j’ai bientôt compris. J’ai compris beaucoup plus vite qu’ils ne s’y attendaient, et cela les a décontenancés à leur tour. J’ai compris qu’il ne s’agissait pas forcément de se débarrasser de moi mais en tout cas de me reformater, selon leur expression, et du même coup je me suis braqué, et ce fut dès ce moment-là que je retrouvai Rose ou, disons, l’esprit de Rose, le coeur de Rose que j’avais cru perdre à tout jamais dans la confusion du chagrin.

Nous avions toujours vécu, aux Oiseaux, comme si nous étions venus au monde pour rester ensemble. Les vingt ans, puis les trente ans, les quarante ans de Rose avaient passé sans que jamais elle ne me parle de frayer ailleurs. La petite maison que Maman nous avait laissée en héritage, dans la zone villa où nous avions passé notre enfance, convenait à notre genre de vie. Les gens des alentours se posaient peut-être eux aussi des questions à notre propos, mais ce n’était même pas sûr, et de toute façon ça ne portait pas à conséquence tant les relations entre voisins s’étaient distendues avec les années, surtout depuis l’histoire des pervers de la maison bleue.

J’y repense avec tristesse. J’ai parfois l’impression que seule Rose a conçu avec moi ce qui s’est réellement passé alors. Il me semble que tout le monde s’est protégé de la réalité des faits. Et maintenant, repenser à ces événements me fait honte. Notre quartier, notre pays, notre monde, notre espèce devraient avoir honte de cela.

J’en ai parlé avec Marcelo, mon correspondant brésilien, naturaliste à Sao Paulo, qui sait que tous les jours des choses terribles se passent dans les rues de sa ville. Je lui ai dit: Marcelo, voici ce que nous avons vécu au quartier des Oiseaux, et tels sont mes cauchemars, puis je lui racontai ceux qui me hantèrent à l’époque de Da Nang. Il m’a répondu le soir même qu’il avait entendu parler de cette affaire par le satellite et qu’il imaginait ce que je ressentais, que lui-même vivait dans une cage dorée gardée par des vigiles et que ce n’était sûrement pas un hasard si nous préférions l’étude de la nature à celle de ces animaux dénaturés que sont nos semblables.

Tout le temps de l’histoire des pervers de la maison bleue, nous nous étions tenus à l’écart. Lorsque les gens du quartier s’étaient laissés contaminer par le délire public et la haine, j’avais dit à Rose que je pensais préférable de ne pas se ranger dans un camp ou dans l’autre, et elle me répondit en mouillant un scone dans son infusion de verveine: vous avez raison, Gottlieb - mais c’était avant tout parce qu’elle-même avait mal et qu’elle savait mes cauchemars.

Rose pensait aux enfants. Pour ma part je me contentais de subir les visions nocturnes qui m’étaient envoyées par je ne sais quelle terrible divinité, je voyais l’horreur pure ou plutôt je la sentais se déployer en moi comme un film en trois dimensions dans lequel je ne pouvais agir, je me réveillais paralysé au milieu de l’horrible laboratoire qu’avaient décrit les journaux, comme je m’étais réveillé dans les souterrains vietnamiens nettoyés au lance-flammes, mais dès que je me réveillais je me sentais incapable d’exprimer quoi que ce fût, n’était-ce à Rose qui m’écoutait en tremblant elle aussi, et d’autant plus qu’elle ressentait autrement que moi la torture des enfants, la souillure et la torture.

Elle disait que c’était trop tard. Elle essayait de se représenter une femme livrant à un homme un enfant en bas âge. Elle ne pensait qu’aux actes commis. Elle voyait en rêve ces chaînes et ces colliers de chien, ces extenseurs de fer, ces lames de rasoir et ces cutters dont avaient fait usage les deux fous dont les caméras réjouissaient plusieurs centaines d’autres déments ordinaires. Elle voyait l’enfant laissé seul un mois dans ses déjections et marqué au fer rouge. Elle se réveillait en hurlant. Elle se voyait en mère réclamant son enfant. Elle prenait chaque mot des journaux au sérieux, et peut-être est-ce cela aussi qui l’a tuée ?

Pour en revenir à mes jeunes consultants, je savais qu’ils étaient supposés faire vite. J’avais deviné qu’ils n’étaient que des truchements. Je me doutais bien qu’aucun d’eux ne me voulait du mal et qu’ils ne faisaient qu’appliquer des directives. Du moins les voyais-je venir de loin car j’avais alors, de ce qui se tramait, une idée de plus en plus claire.

- Vous avez cinquante-cinq ans, ce n’est pas si vieux, Gottlieb, nous pouvons encore faire quelque chose de vous.

Voilà ce que m’a dit le jeune homme au costume voyant qu’on avait engagé, avec son non moins fringant compère Lemercier, comme consultant externe de médiation.

Il s’appelait Moreno et paraissait le moins enclin à m’écouter, mais je lui sentis bientôt des failles.

Il m’avait demandé, ce soir-là, si je m’identifiais vraiment à l’esprit de l’Entreprise, et comme je paraissais hésiter, il avait réitéré sa question.

- Je vous ai parfaitement entendu, avais-je répondu en me levant, et, désignant mon siège, je le priai de s’asseoir pour m’écouter.

Alors je lui parlai du Grand Nacré.

Je lui dis les moires. Je lui dis les diapres. Je lui dis toute la combinatoire des couleurs. Je le transportai en divers lieux que nous avions explorés Rose et moi.

Moreno n’en revenait pas.

Il a d’abord fait celui à qui l’on a seriné que savoir écouter est un atout indispensable à la bonne gestion.

Puis il a tenté de m’interrompre. Il était, en station debout, nettement plus grand et mieux découplé que moi, mais à l’instant, sur ma chaise tournante d’une autre époque, il semblait contraint de se soumettre à mon discours, que je lui tins avec une douceur persuasive sans cesser de lui tourner autour.

«Il faut voir le Grand Nacré se poser sur la fleur de budleya», lui dis-je en guettant sa moindre réaction, et, ne voyant rien venir, je précisai que cette sorte d’accouplement avait quelque chose de fortement symbolique, tout en relevant la nuance d’étonnement vif qui anima du même coup son regard.

Puis je lui racontai la venue au monde du sphinx Polyphème que ma correspondante de Shadyside, Annie D., m’avait longuement décrite dans l’un de ses mails. Maintes fois j’avais revécu cette scène grâce au récit de mon occulte amie, dont les mots avaient un tel pouvoir évocateur que je m’étais pour ainsi dire approprié son souvenir.

Je racontai à Moreno cette péripétie naturelle sans le laisser m’interrompre.

Lui qui me parlait de restructuration, il devait se représenter, lui dis-je, la mue de la grande chrysalide empaquetée dans sa feuille de chêne cousue, et commençant de bouger puis de taper, de marteler son enveloppe comme de derrière la porte de bois d’un romanesque souterrain à la Monte-Cristo.

A force de me représenter la scène, j’étais en mesure de la raconter comme si je l’avais vécue moi-même. Et je suggérai des analogies: d’une vie toute d’ombre et de repli, comme ce garçon se figurait un peu la mienne, voici qu’allait émerger une tête pelucheuse et deux longues antennes à plumes, un abdomen couvert de fourrure et de longues pattes hirsutes autant que celles d’un ours trempé par l’averse, enfin ces ailes repliées et vernissées ressemblant à s’y méprendre aux plis encore collants d’un parapluie refermé.

- Ceci pour l’ancien bureau, et cela pour le nouveau, lui lançai-je, avec une oeillade sardonique qui lui échappa, en lui désignant ensuite l’image rutilante, au-dessus d’un classeur métallique, du mâle Polyphème aux immenses ailes d’un brun velouté, bordées de bandes bleues et roses aussi délicates que celles d’un lavis, avec l’ocelle énorme, ornant chaque aile postérieure de son splendide oeil doux et dur à la fois, dont le bleu sombre se fondait en un jaune immatériel.

A vrai dire il était médusé.

Il ne s’attendait pas du tout à ma propre métamorphose, lui qui s’était imaginé qu’on pouvait m’épingler comme une poussiéreuse mouche grise, sous prétexte que mes gilets et mes vestons, mes chaussons hors d’âge et mon lorgnon de bureaucrate exhalaient la vieille ambiance des chambres mal aérées. Il croyait m’avoir jugé une fois pour toutes quand je bénéficiais moi-même, à cet égard, d’une assez confortable avance sur ses observations.

De fait je l’avais, d’ores et déjà, radiographié de mon oeil de morphopsychologue amateur.

Tout en donnant l’apparence d’un battant, ce garçon était un mou, un velléitaire et un sensitif. Il y avait en lui un indéniable ressort d’ambition sociale qui lui avait permis de donner le change, mais je voyais bien qu’il ne croyait pas aux mots vides qu’il prononçait et qu’il était en somme meilleur qu’il ne s’en doutait lui-même.

Ce fut ce qui me permit de marquer mes premiers points sur la voie de son éveil, sans me faire trop d’illusions pour autant. Il faut dire que son propre statut était en jeu, et qu’il y avait la question de l’âge qui se reposait à ce moment-là. La conformité s’imposait à ses yeux comme garante de survie, et je me doutais qu’il ne pourrait s’affranchir si facilement d’une illusion si répandue. En outre, je restais par trop méfiant à l’égard des mutations artificielles, qui me faisaient me défier justement des transformations décidées pour l’Entreprise, et que je savais le contraire des vraies métamorphoses auxquelles je prêtais mon attention depuis des lustres.

J’avais d’ailleurs évoqué ces questions avec ma correspondante Annie D., qui me soutenait par de petits messages quotidiens dans ma boîte électronique tandis que les managers de La Vie assurée préparaient en douceur (pensaient-ils) la liquidation de mon cas.

A propos d’ Annie D., dont j’avais découvert les travaux par l’entremise de Marcelo, je m’aperçus bientôt que cette femme admirable avait tant de traits intérieurs comparables à ceux de Rose que je lui en prêtai le visage avant qu’elle ne m’envoie son portrait numérisé, et de fait elle avait les mêmes lignes pures et le même regard d’enfant têtu que ma Rose.

Annie D., en marchant dans sa vallée des Montagnes Bleues, en Virginie, ne cessait de penser aux vraies conditions de la transformation de l’humain, et tout de suite je me sentis compris par elle lorsque je lui envoyai mes réflexions sur l’analogie que j’avais établie entre les mutations codifiées de la momie égyptienne et la métamorphose du papillon. Par mail, le soir même - enfin son soir à elle, de notre jour précédent, puisque nous en étions déjà nous-mêmes à l’heure des croissants -, elle m’écrivit que, by Jove, j’avais bien mérité mon prénom de fan de Dieu.

De tout cela, je ne pouvais évidemment parler avec qui que ce fût à La Vie assurée, où les préoccupations terre à terre constituaient l’essentiel des conversations de la cafétéria, des performances amoureuses des jeunes gens le samedi soir au championnat de football du mercredi.

Comme j’avais toujours fait figure d’original, apparemment figé dans les anciennes manières mais capable d’écouter toute conversation, fût-elle du dernier cri, et que mes jeunes examinateurs en avaient parlé après nos premières entrevues (la pétulante Ariane avait elle-même été subjuguée par ma connaissance de la faune de Bornéo où l’un de ses oncles chasseur avait séjourné, et Lemercier, l’autre consultant, s’était laissé amadouer d’autant plus facilement qu’un séjour aux Maldives l’avait porté à s’intéresser aux grands fonds marins qui n’avaient guère de secrets pour moi ), je compris que, pour quelque temps au moins, j’aurais un peu de répit et d’autant plus que mon nouvel état de solitaire, depuis la mort de Rose, me laissait une complète disponibilité d’esprit.

Notre fier trio se relayait dans le petit bureau où l’on m’avait relégué et dont j’avais fait, comme chaque fois, un repaire tout personnel évoquant un grand livre d’images.

Troublés par le fait que c’était moi qui les recevait et non l’inverse, mes jeunes gens avaient de la peine à exposer clairement ce qu’ils pensaient. Ils manquaient de précision dans leur vocabulaire et plus encore de suite dans l’exercice de la raison. Je me gardais de me gausser d’eux, mais je restais néanmoins sur mes gardes.

Je les regardais en souriant. J’étais gai comme toujours et cela les faisait changer de contenance.

Je savais bien ce qu’ils étaient censés faire sur ordre de la Direction Générale. Je voyais qu’ils s’étaient entendus sur la suite tactique des opérations, mais quelque chose semblait clocher. Ils cherchaient à définir leurs critères et moi je sentais bien que je leur posais un problème inattendu, leur tapais sur les nerfs et les séduisais en même temps.

Visiblement cela ne se passait pas comme avec les autres vieux débris, selon l’expression que j’avais surprise entre eux au détour d’un couloir, dont la plupart avaient été remerciés par l’Entreprise avec des salamalecs.

Avec moi ce serait différent, ils le pressentaient, plus même ils constataient tous les jours qu’il y aurait un problème dans mon cas et qui ne pourrait se régler selon les termes prévus.

Ils avaient établi, sans doute, que je m’en tiendrais décidément à ma pratique éprouvée et à mon goût. Ils devinaient que je ne renoncerais à rien de ce qui avait été. Simultanément, ils savaient que je ne ferais valoir aucune exigence matérielle ni aucune espèce de droit lié à mon ancienneté ou à mes états de service. Ils devaient être convaincus que ma cause était désespérée: que jamais on ne me reformaterais, et pourtant ils ne m’en voulaient pas pour autant. Plus même: ils devaient être tentés de penser que je n’avais pas tout tort - et peut-être même m’enviaient-ils ?

Bien entendu, ils avaient les moyens de m’abattre et je m’en doutais. Pourtant aucun d’eux ne l’a voulu. Je ne sais comment cela s’est arrangé finalement, avant que je ne prenne moi-même la décision de m’en aller, mais probablement est-ce à cause de nos discussions sur la pelouse de la plage de Rivebelle, cet été-là.

C’est avec le responsable de la maintenance informatique, un Vietnamien cultivé du nom de Pham Thuan, avec lequel j’avais beaucoup appris sur la population amphibienne des rives du Mékong et dont je m’étais fait un ami rare en lui révélant la musique de Monteverdi et de Gabriel Fauré, que nous inaugurâmes cette coutume de fin de journée dès le début du mois de juin de cette année-là.

Pham étant fort apprécié de tous, et la splendide Ariane, que j’appelais la Vestale de la Ressource, s’étant jointe à nous en nous proposant le déplacement à bord de sa vaste Chevy blanche, notre groupuscule devint bientôt une jolie bande qui se retrouva parfois, aussi, les fins de semaine et les dimanches sur la moelleuse moquette végétale de Rivebelle.

Ariane m’avait désormais à la bonne: elle m’était reconnaissante de lui donner de précieux conseils tactiques ou psychologiques à propos de cas parfois épineux, puis (détail cocasse en ce qui concerne le personnage entièrement chaste que je représente) elle fut impressionnée par la douceur nacrée de ma peau tout imberbe, elle me dit que je lui avais fait découvrir un nouveau concept de sensualité malgré mon air de clerc anachronique, enfin elle fut heureuse de trouver en moi un partenaire de ping-pong aussi vif que certains play-boys de sa connaissance, et ma courtoisie fit le reste, ma neutralité complète en matière galante et ma courtoisie.

Et de fait, ma façon d’être absolument libre, mais aussi tout pur, étonnait et séduisait même mes jeunes compagnons. Mes questions très précises mais bienveillantes sur leurs moeurs respectives, loin de les gêner, s’étaient naturellement incorporées dans l’ensemble de nos discussions sur le sens de la vie ou des changements de la société, les fluctuations du yen ou la valeur de l’amitié, les merveilles du monde animal qu’ils ne se lassaient pas de m’entendre détailler ou les peines de coeur de celle-ci, les soucis domestiques de celui-là.

La profonde mélancolie que j’avais éprouvée, après la mort de Rose, se trouvait ainsi allégée par le bain et la conversation. Du vivant de Rose, nous avions toujours nagé, été comme hiver, mon seul regret étant de ne pouvoir planer et plonger dans les airs comme les oiseaux voiliers, les fous de Bassan que nous avions observés en Ecosse ou nos majestueux aigles de montagne.

Avec Pham Thuan, deux apprentis aux corps lisses et flexibles m’accompagnaient volontiers et nous faisions des concours de brasse coulée avant de nous étendre sur la pelouse et de confronter nos vues sur l’avenir de l’espèce.

- Pensez-vous réellement, Gottlieb, me demandait Valerio, que les insectes soient amenés un jour à supplanter le genre humain à moyen ou plus long terme ?

Je restais mesuré dans ma réponse, tout en répétant ce que m’avait longuement expliqué un autre de mes correspondants, le professeur huguenot Théodore M. du Musée de l’Homme, à Paris, pour lequel cette éventualité était à prendre en considération.

Ou nous parlions de la possibilité constante de se régénérer en quelque situation qu’on se trouve, qu’on soit larve de libellule ou mineur aux Asturies; et quelque chose se passait entre nous: il nous suffisait de rester là, sur l’herbe, le corps comme épuré par la lumière et l’eau chlorée, pour échanger des opinions purgées de l’ordinaire indifférence et nous sentir des ailes.

Ce fut une belle saison de notre bref séjour terrestre et ma façon, aussi, de prendre congé de la Maison.

Tout à coup, en effet, j’eus envie d’apprendre d’autres langues et de voyager un peu partout. J’eus envie de rajeunir extérieurement aussi et de me dépouiller de mes camisoles. Mais au préalable, j’eus besoin de parler de Rose à mes jeunes amis.

Rose m’a donné les couleurs, commençai-je de raconter au crépuscule diaphane d’un des derniers jours de l’été indien de cette année-là. Rose m’a révélé les couleurs qu’il y avait en moi. Rose a pressenti ma rêverie et l’a protégée. C’est une prescience assez rare aujourd’hui où l’on prétend tout soumettre à l’efficace, mais c’est ce que je puis vous dire avant de m’en aller par les chemins: ne permettez pas qu’on vous empêche de vous abandonner à la rêverie, il n’y a qu’elle qui nous fera concevoir le bon monde de demain.

Je ne leur ai pas parlé de mes cauchemars, qui donnaient à ce que je disais de la rêverie son soubassement vrai. Plus exactement, je n’ai parlé de mes cauchemars qu’avec Pham Thuan, en lequel je m’étais découvert comme un frère. Je n’ai pas été surpris de constater, en me confiant à cet homme délicat à l’épouse silencieuse et aux beaux enfants musiciens, que tout ce que j’avais cauchemardé trente-trois ans plus tôt lui rappelait les récits de son père à Da Nang.

Aux autres j’ai dit, surtout, que les couleurs n’avaient rien à voir avec une parure cosmétique. Je leur ai dit qu’un aveugle savait les couleurs. Je leur ai dit que les lignes de la sculpture participaient de la couleur et que ressentir la couleur, en ce qui me concernait, m’était une façon d’assurer, selon leur maudite expression.

Mais les mots vous savez, leur ai-je dit, les mots on les prend, on les essaie, on essaie de les ajuster au sentiment ou à ce qu’on ressent par le ventre, et la plupart du temps ça ne suffit pas, les mots ne sont pas tout à fait adéquats, pourtant il ne faut pas jeter les mots, il vaut mieux les garder dans son atelier en cherchant des couleurs, parce que la couleur c’est autre chose que les mots, la couleur et la mélodie.

Enfin je leur ai dit, pour parachever ma litanie grave, je leur ai dit de faire bien attention.

Je leur ai dit que l’inattention était la perte des couleurs et qu’avec elle nous venait l’indifférence et la mort annoncée. Je leur ai dit que je ne pourrais plus, pour ma part, assurer à La Vie assurée. Je leur ai dit que je les libérais de mon fardeau, et ils ont protesté pour la forme, mais tous savaient aussi que je ne les quittais pas absolument.

Parfois l’un ou l’autre m’envoie un mail, me demande quand je serai de passage en notre ville, et me propose une entrevue, selon l’expression désormais assortie d’un sourire. C’est toujours moi qui les reçois, le plus souvent au jardin, dont la femme de Pham est chargée de l’entretien en échange de la jouissance, par la famille de mon ami, de notre maison des Oiseaux.

Je ne suis plus, pour ma part, qu’une sorte de nomade à vie. Tous les matins que Dieu fait je me sens des ailes. Il n’y a plus guère que mes cauchemars qui m’empêchent de vraiment assurer... -

Force douce de la pensée

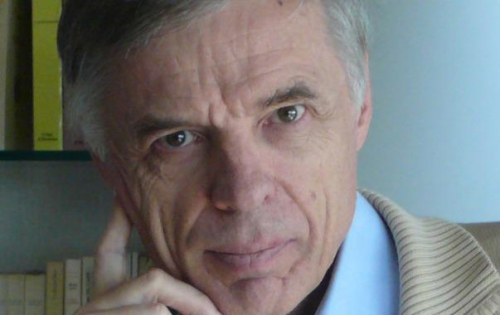

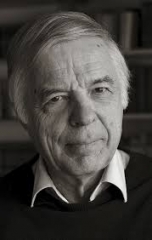

Après les multiples attentats d'inspiration islamiste commis ces dernières années, la lecture de Vertige de la force, essai documenté et pénétrant d'Etienne Barilier, paru en 2017 s'impose décidément.

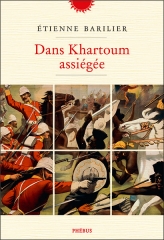

Dans la foulée, nous revenons, en cet été 2018, au Barilier romancier, avec un grand roman d'immersion historico-existentiel intitulé Dans Khartoum assiégée, qui sonde les tenants mystico-stratégiques de la dérive terroriste islamique actuelle, dans un Soudan de la fin du XIXe siècle où apparut le Mahdi se réclamant directement du Prophète, contre lequel les Anglais envoyèrent le fameux colonel Gordon, qui y laissa sa peau.

Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans son mémorable essai intitulé La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux.

Vertige de la force est à la fois un texte d’urgence, amorcé sous le coup de l’émotion ressentie lors des attentats du 7 janvier 2015, et conclu après le carnage du 13 novembre, et une réflexion s’imposant la mise à distance et le décentrage par rapport aux formules-choc et autres interprétations hâtives assenées sur le moment, les unes prenant la défense des assassins contre les caricaturistes de Charlie-Hebdo (« Ils ont vengé Dieu ! ») et d’autres invoquant un Occident qui n’aurait « rien à offrir » à la jeunesse en mal d’idéal, voire d’absolu.

Etienne Barilier n’est pas du genre à se répandre sur les plateaux de télé ou par les réseaux sociaux, mais il n’est pas moins attentif aux débats intellectuels en cours, et c’est ainsi que sa réflexion recoupe ici celles de plusieurs figures de l’intelligentsia musulmane, tels Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar,notamment.

Humaniste immensément cultivé, traducteur et chroniqueur, romancier et conférencier, Barilier, auteur d’une cinquantaine de livres, a consacré plusieurs essais au dialogue ou aux confrontations entre cultures et (notamment dans Le grand inquisiteur) au thème de la violence commise au nom de Dieu.

Or ce qui frappe, à la lecture de Vertige de la force, c’est la parfaite limpidité de son propos et la fermeté avec laquelle il défend l’héritage d’une culture qui nous a fait dépasser le culte des puissances ténébreuses et de la force, sans oublier la longue et sanglante histoire d’une chrétienté conquérante oublieuse de son fonds évangélique.

Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ».

Le crime de devoir sacré

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes. Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le« crime de devoir sacré ». Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, elle illustra finalement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dansl’impureté.

Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi , des ravages dans notre propre histoire ?

À ceux qui, avec quelle démagogie nihiliste, affirment que nous n’avons« rien à offrir » à la jeunesse désemparée, Etienne Barilier répond qu’au contraire les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire sont un legs précieux, tout au moins à ceux qui sont disposés à le recevoir.

« Notre propre histoire montre que le crime de devoir sacré fut jadis, et même naguère, un de nos crimes préférés. Mais elle montre aussi qu’il ne l’est plus. Montesquieu, dans son Esprit des Lois, écrit cette phrase décisive :« Il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ».

Les martyrs écorchés vifs et brûlés pour la plus grande gloire du Dieu catholique et apostolique n’ont-ils « rien à voir » avec la chrétienté ? Ce serait pure tartufferie que de le prétendre. Mais accompagnant les conquérants espagnols, le moine Las Casas consigne un témoignage accablant qui exprime une révolte contre la force de l’Eglise, de même que Sébastien Castellion s’opposera à Calvin quand celui-ci fera brûler le médecin« hérétique » Michel Servet. C’est d’ailleurs à Castellion qu’on empruntera, en janvier 2015, sa fameuse sentence selon laquelle « tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ».

Or, de la controverse de Valladolid opposant Las Casas au Grand Inquisiteur, notamment sur la question de savoir si les Indiens ont une âme, jusqu’au jour de 1959 où le bon pape Jean XXIII abrogea la formule de l’oraison du Vendredi saint évoquant les « perfides juifs », nous aurons fait quelques petits progrès dans l’esprit du Christ...

« S’il faut reconnaître ce que nous fîmes, ce n’est pas pour oublier ce que nous sommes », remarque Barilier. Est-ce dire que nous soyons devenus meilleurs ? Disons plutôt que notre rapport avec la force s’est transformé.

À cet égard, évoquant l’héritage décisif d’un Pierre Bayle, qui affirme, après la révocation de l’édit de Nantes et contre le « forcement des consciences » autorisant les dragonnades, que « tout sens littéral qui contient l’obligation de faire des crimes est faux », Barilier le souligne : « La voilà, la lecture en esprit, celle dont on attend qu’elle soit appliquée au Coran comme à la Bible. Ce n’est qu’une question de temps, disent les optimistes. Hélas, nous verrons que le temps de l’islam n’est peut-être pas le nôtre ».

« Oui, nous avons fait la même chose, mais précisément, nous ne le faisons plus. Oui, nous avons comme le crime de devoir sacré, mais ce crime est désormais, pour nous, la chose la plus abominable qui soit ».

Sacrées bonnes femmes !

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle... Distinguant ces crimes de devoir sacré des crimes « de raison » du communisme athée, Barilier relève que dans les deux cas (nazis et terroristes islamiques) « le pouvoir qu’on détient physiquement sur autrui fait procéder à sa destruction morale. Et cette destruction se fait dans l’ivresse sacrée ».

Par le crime de devoir sacré, le tueur exerce un pouvoir absolu, divinement justifié. Or ce pouvoir absolu est le même qui justifie la soumission de la femme à l’homme et l’esclavage de celui-ci au Dieu censé le« libérer ».

Un chapitre à vrai dire central, intitulé Marguerite au rouet, puis sous la hache, constitue l’une des pierres d’achoppement essentielles de Vertige de la force, ou le double pouvoir de l’homme, en vertu de « la loi du plus fort », et de Dieu, continue aujourd’hui de s’imposer à la femme en vertu de préceptes prétendus sacrés.

« Avec l’islamisme, religion qui s’est élaborée dans une société profondément patriarcale, Dieu frappe la femme d’infériorité. Les hommes, dit le Coran, prévalent sur les femmes ».

Mais qui écrit cela ? Un infidèle fieffé ? Nullement : c’et l’Egyptien Mansour Fahmy, dans une thèse présentée en Sorbonne en 1913, sur La Condition de la femme dans l’islam, qui lui vaudra d’être interdit d’enseignement dans son pays et d’y mourir rejeté.

Toujours étonnant par ses rapprochements, Etienne Barilier parle ensuite des souvenirs d’enfance de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, dans La prise de Gibraltar, qui évoque l’acharnement avec lequel un vieillard, « maître de Coran », l’oblige à répéter la fameuse sourate de la vache concluant à l’impureté de la femme, et donc de sa mère, quitte à le battre pour sa réticence avant que son propre père, voire sa mère elle-même, n’en rajoutent ! ».

Sur quoi Barilier, après l’exemple d’un autre écrit éloquent de l’auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, bifurque sur le sort tragique, et combien révélateur aussi, de Marguerite dans le Faust de Goethe : « La force dans le Dieu qui tue ; la force dans l’oppression des femmes. Ces deux violences se rejoignent étrangement, tout en paraissant se situer aux deux extrémités de l’humain ; le sacré, et les muscles. Mais on a vu que leur lien ne pourrait pas être plus intime : la violence la plus physique prend un sens moral dès lors qu’elle est humaine, et la violence qui prétend trouver sa source dans l’exigence la plus haute, celle de Dieu, est précisément celle qui débouche sur l’usage le plus meurtrier de la brutalité physique. »

Du perdant au guerrier radical

Etienne Barilier ne parle ni de ce qui, socialement ou culturellement, pousse tel jeune à se radicaliser, ni de la« gestion » française des banlieues ni de l’implication du complexe militaro-industriel de l’Empire américain dans la déstabilisation du Moyen-Orient, ni non plus de ce qui rapproche ou distingue un « fou deDieu » à l’ancienne manière russe d’un djihadiste du soi-disant Etat islamique.

Pour autant, l'on ne saurait lui reprocher de se cantonner dans les nuées. Ainsi, à propos de Boko Haram, établit-il un parallèle entre les extrémistes iconoclastes ennemis de toute culture et de tout livre autre que le Coran, et l’Armée de résistance du Seigneur sévissant en Ouganda sous la direction du redoutable Joseph Kony, mélange d’intégriste biblique et de sorcier animiste, terrorisant les populations avec son armée d’enfants soldats et dont on estime les massacres à plus de 100.000 personnes en 25 ans, au nom du seul Dieu juste…

« Sans nul doute », écrit Barilier, moyennenat les distorsions qui s’imposent, n’importe quelle parole divine, y compris celle de l’Evangile, peut devenir un bréviaire de la haine ».

Cela étant, il faut reconnaître que la force n’a pas le même statut dans l’Evagile et le Coran.

« Il n’est que trop vrai que la chrétienté a mis fort longtemps avant de commencer à comprendre le christianisme », écrit Barilier, qui cite l’historien Jean Flori auteur de Guerre sainte, jihad,croisade, violence et religion dans la christianisme et l’islam, établissant la légitimation, par le prophète, de l’action guerrière, au contraire du Christ : « La doctrine du Coran tout comme la conduite du prophète d’Allah sont, sur le point de la violence et de la guerre, radicalement contraires à la doctrine des Evangiles et à l’attitude de Jésus ».

Or à ce propos, les interprètes les plus progressistes du Coran n’en finissent pas (à nos yeux en tout cas) de tourner en rond dans une sorte de cercle coupé du temps, tel qu’on le constate dans les thèses de Mahmoud Mohammed Taha, que Barilier surnomme le « martyr inquiétant », auteur soudanais d’Un islam à vocation libératrice, qui s’ingénie à voir dans l’islam la quintessence de la démocratie et de la liberté tout en prônant la soumission volontaire de l’homme à Dieu et de la femme à l’homme. Or découvrant des phrases de cet improbable réformateur affirmant, après avoir défendu l’usage du sabre « comme un bistouri de chirurgien » que « la servitude équivaut à la liberté », annonçant en somme la novlangue d'un Orwell ou d'un Boualem Sansal, l’on est interloqué d’apprendre que Taha, jugé trop moderniste ( !) finit pendu à Khartoum en janvier1985.

La deuxième pierre d’achoppement fondamentale, dans Vertige de la force, tient à la conception du temps dans la vision musulmane, bonnement nié au motif qu’il n’y a pas d’avant ni d’après l’islam.

« La temporalité islamique n’est ni linéaire ni circulaire ; elle est abolie », écrit Barilier en citant les assertions de Taha selon lequel l’Arabie du VIIe siècle était déjà dans la modernité, que L’islam en tant que religion « apparut avec le premier être humain » et que l’islam englobe toute la philosophie et toute la science qui prétendraient être nées après lui.

Or cette conception « fixiste » n’explique pas seulement l’énorme « retard » pris, depuis le Moyen Âge, par les cultures arabo-musulmanes : elle justifie une prétendue« avance » qui se dédouane en invoquant la perte de toute spiritualité et de tout réel « progrès » dans la civilisation occidentale.

En prolongement de ces observations sur ce profond décalage entre deux conceptions du monde, Barilier revient à un essai de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger, datant de 2006, intitulé Le perdant radical et dans lequel était présenté une sorte de nouvel homme du ressentiment fabriqué par notre société capitaliste et concurrentielle où le désir de reconnaissance exacerbe autant les envies que la frustration et l’intolérance.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.Et de comparer les terroristes à ces « perdants radicaux » qui, en Occident, compensent leurs propres frustrations en mitraillant les élèves d’un collège ou en « pétant les plombs » de multiples façons.

Or s’agissant des djihadistes islamiques, Etienne Barilier préfère, à la formule de « perdant radical », celle de« guerrier radical », dans la mesure où leur ivresse criminelle se déchaîne dans un cadre prétendu sacré. Or il va de soi que cette « force pure » n’a plus rien à voir avec l’islam que défendait un Mohammed Taha. « Oui, la rage de destruction et de mort – le « vive la mort » - des groupes terroristes islamistes est un moteur plus puissant et plus enivrant que les religions qui leur donnent base légale, caution morale ou verbiage justificatif ».

Dans la lumière d’Engadine

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.La base de cette dernière étape de l’essai de Barilier,avant sa conclusion beaucoup plus lumineuse, est la rencontre historique à Davos, en 1929, de deux grandes figures de l’intelligentsia allemande du XXe siècle, en les personnes d’Ernst Cassirer, modèle d’humaniste attaché à la Raison, à la noblesse du langage et au respect de la forme dont Thomas Mann semble avoir préfiguré les positions dans le personnage du Settembrini de La Montagne magique, alors que l'ombrageux Naphta, mystique anti-bourgeois, annonce (plus ou moins...) un Heidegger rejetant ou dépassant les catégories kantiennes.

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...Comme il s’est défendu ailleurs de procéder par« amalgames », épouvantail commode de ceux qui refusaient a priori de penser après les tragédies de l’an dernier, Barilier se garde d’établir un lien de causalité directe entre la pensée de Heidegger et le déchaînement de la force nazie, « modèle infâme de la force islamiste ». Et pourtant… Et pourtant, il se trouve que certains penseurs iraniens islamisants ont bel et bien fait de Heidegger leur maître à penser en matière de programme identitaire, qu’ils prétendent mieux connaître que tous les Infidèles.

Heidegger ? « Le style de la nuit, donc. Et de l’Abgrund, l’abîme. Un « Abgrund » évidemment sans commune mesure avec les abîmes nazis. Mais ce qui reste vrai, c’est que tout choix de l’abîme, tout refus de la raison humaine, de l’exigence des Lumières, du dialogue dans la lumière, menace d’asservir l’homme au pouvoir de la force ».

Au moment de la libération de Paris, dans un texte intitulé Respirer, Paul Valéry écrivit ceci : « La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous sommes libres dilate l’avenir du moment ».

Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan.Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». De même Simone Weil parlait-elle d’ »une autre force qui est le rayonnement de l’esprit ».

Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…

Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p.

Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phébus, 495p.

-

L'Ouvroir

(Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire.

(Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire. -

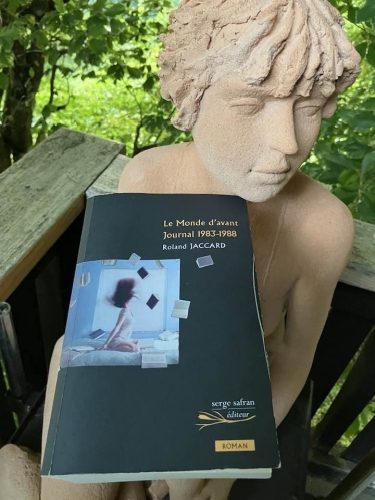

L'Ouvroir

(Trésor de JLK, III)« L'univers, ou le multivers, infiniment grand ou petit, se rit de vous, de vos prétentions, de votre idiotie. Il est mort de rire, l'univers, en considérant votre dimension d'insecte ».« De toute façon, Dieu, s'il existe, semble considérer de très loin ce bordel ».(Philippe Sollers)°°°« Votre société s'ingénie à rendre le désespoir attrayant ».(Thierry Vernet)°°°« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour "m'en tirer" !). La machine à laver a de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».(Thierry Vernet)°°°« Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli ». Eppoi: « Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques ».(Pier Paolo Pasolini)°°°« De la mer le limon a recouvert le lit / Le sol fertilisé est devenu culture / On croirait voir l’Egypte en ce coin de nature / Qui n’était que rivage au navigant hardi ».(Le Tasse)« La caresse vient comme le vent, elle ouvre un volet, mais elle n’entre pas si la fenêtre est fermée ».(Guido Ceronetti)°°°« Il faut écrire comme on parle, si on parle bien ».« La poésie m’a sauvé de l’infecte maladie de la rosserie ».«Quelque chose de plus déplaisant que l’arrivisme, c’est l’étalage de la modestie ».(Jules Renard)°°°« Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà l’enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. (…) De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez : théorie. Prospérité suppose capacité. Gagnez à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste ; soyez heureux, on vous croira grand. En dehors de cinq ou six exceptions immenses qui font l’éclat d’un siècle, l’admiration contemporaine n’est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu’on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux Narcisse qui s’adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Eschyle, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d’emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Ils confondent avec les constellations de l’abîme, les étoiles que font dans la vase molle du bourbier, les pattes des canards ».(Victor Hugo)°°°«Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».(Jean Clair)°°°« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ; les propos de table sont des fumées ».(Victor Hugo)°°°« Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus son épaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais que mon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son éèaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».(Georges Piroué)°°°« Nous sommes en perplexité, mais pas désespérés ».(Charles du Bos)Peinture JLK: Lago delle streghe al Devero.