Trésor de JLK

(Miettes de lecture grappillées entre 1965 et 2025)

« Admire ce monde qui jamais ne te boude – comme tu admirerais un adversaire, sans le quitter des yeux ni t’éloigner de lui ».

(Annie Dillard)

°°°

«L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser».

(Thierry Vernet)

°°°

«Le grand âge assure l’illusion de pouvoir tout dire. Sur le bâtiment qu’est le corps. Sur la fusée qu’est le destin. Sur la moutarde après dîner qu’il faut éviter parce qu’elle veut dire trop tard».

(Corinne Desarzens)

°°°

«Nous sommes la génération civilisée n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n° 7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle à l’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière ».

(Annie Dillard)

°°°

«Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et, bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial».

(Marcel Proust, Le Temps retrouvé)

°°°

«L’esprit est à peu près, à l’intelligence vraie, ce qu’est le vinaigre au vin solide et de bon cru : breuvage des cerveaux stériles et des estomacs maladifs».

Ou ceci de bien vache : « Que ne peut-elle, cette femme ardente, épouser un cheval !»

Ou cela qui ne l’est pas moins: «Les descriptions de femmes ressemblent à des vitrines de bijoutier. On y voit des cheveux d’or, des yeux émeraude, des dents perles, des lèvres de corail. Qu’est-ce, si l’on va plus loin dans l’intime ! En amour, on pisse de l’or ».

(Jules Renard, Journal)

°°°

«Nous sommes, je le crains, dans la saison des petits bonshommes et des grands mauvais hommes Quand ces grands mauvais hommes sont à bas, il ne reste plus que les petits bonshommes bavards».

« La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une passion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra, à son tour, provoquer. En dehors de l’œuvre poétique accomplie, il n’y a nulle part de poésie. Elle est un fait nouveau, certainement relié aux circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie, viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité. Ce n’est pas l’art que la nature imite, c’est la poésie, parce que la poésie nous a appris à y voir ce qu’elle y a mis ».

(Pierre Reverdy, En vrac)

°°°

« À mon avis, on ne peut guère prouver que nous soyons l’œuvre d’un Être suprême, et non pas plutôt un bricolage, fruit du passe-temps d’un être très imparfait. »

« Ses livres étaient tous très jolis. Ils n’avaient pas grand-chose d’autre à faire. »

(Lichtenberg)

°°+

«Mais peut-être en est-il des livres que nous avons lus comme de ceux que nous avons écrits : s’ils ne nous ont pas appris à nous en passer, c’est qu’ils n’auront servi à rien ».

(Roland Jaccard, Flirt en hiver).

°°°

«Le vrai travail serait comme la mélodie d’un orgue, si cette mélodie pouvait susciter d’autres orgues, et des orgues toujours plus grandes. mais comment se peut-il que tout cela, subitement, finisse par la mort? cela ne finit pas du tout. car travailler, c’est, toujours davantage, ne pas mourir; c’est se rattacher au tout. travailler n’est rien d’autre que traduire ce qui meurt en ce qui continue ».

(Ludwig Hohl)

°°°

Tu me demandes pourquoi j’aime les gens, mais regarde-les: regarde comme ils sont, là, dans cette foule du jour qui décline, regarde-les se regarder, regarde ces visages et comment leurs mains se rejoignent ; ou regarde ceux qui sont seuls et qui attendent quelqu’un qui arrive soudain, regarde ces regards, regarde-les se pencher l’un vers l’autre ; et ceux qui passent, ceux qui ont l’air tellement las, ceux qui te regardent avec l’air de ne pas te voir ou de ne pas l’oser — regarde si c’est pas beau, les gens...

(Paris, en 2008)

°°°

«L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid: n’avoir qu’un lit — petit et de fer obscurci au vernis triste —, une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. mais déjà ce domicile est attrayant ; il doit le fuir. a peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit, mais, tout de suite, repartir. L’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération. »

(Charles-Albert Cingria, Le Canal exutoire)

°°°

« Parce que j’ai soif d’un Dieu qui ne soit ni ténèbre pure ni moi-même — d’un être qui, tout en me ressemblant jusqu’au centre, soit aussi tout ce qui me manque. Parce qu’en ce monde, je veux tout bénir et ne rien diviniser. Parce que je veux garder simultané- ment le regard clair et le cœur brûlant. Parce que je sens que l’aventure humaine débouche sur autre chose qu’un creux désespoir, une creuse interrogation ou une creuse insouciance. Pour concilier mon immense amour et mon immense dégoût de l’homme. Parce que j’ai besoin de lumière dans le mystère et de mystère dans la lumière. Parce que je veux avoir la force de bâtir et de vivre, et celle, plus grande encore, d’espérer dans l’éboulement et dans la mort. Parce que je suis, à la fois et indissolublement, réaliste et excessif. Parce que je veux m’abreuver d’excès sans renier l’ordre dans l’excès… »

(Gustave Thibon)

°°°

«Comme il est agréable de rester chez soi quand la pluie tambourine sur le toit et quand tu sais qu’il n’y a pas chez toi de gens pénibles et ennuyeux. »

(Anton Tchekhov)

°°°

« On est tout à la fois croyant et incroyant. Le choix se fait sans cesse et presque à notre insu, dans le dédale de l’âge où je trébuche. L’espoir même que j’ai et les miettes de la beauté du monde qui s’éparpillent en moi... des nuages dans le ciel aux arbres sur la terre qui attendent le cri du corbeau, tout me fait sentir mon rapprochement avec les bêtes. il me semble arriver au bout d’un corridor. »

( Maurice Chappaz)

°°°

«Nulla, nessuna forza può rompere una fragilità infinita. »

(Guido Ceronetti)

°°°

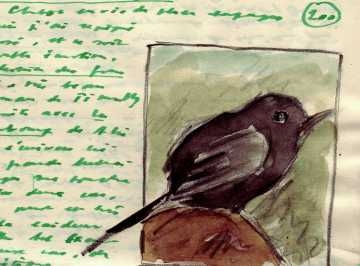

«Vous êtes comme un vertige d’aiguilles de pendules pointées, libres et emportées par le vent en un tourbillon d’heures aiguës et vous avez quelque chose à voir avec la rapidité du temps, en créant votre hirondellesque remue-ménage. Le doigt de dieu fait bouger les ailes et les queues effilées à l’heure exacte. Je vous écris parce que vous n’avez pas de consigne et que vous ne vous laisserez pas prendre dans de viles polémiques, dans des questions de centimes. Vous êtes une eau apaisante pour la soif de folie, la soif la plus difficile à étancher que vous êtes les seules à calmer, en vous déplaçant sous la dictée de ce qu’il n’y a pas à expliquer ni à s’expliquer. Je vous vois avec vos gilets de chambellans barrés d’une écharpe, et je sais que vous êtes de petits êtres romantiques qui vous promenez dans la roseraie du ciel. sur le mont calvaire vous avez ôté ses épines au christ et, depuis lors, votre bec est comme l’épine de la chance, bien que sur votre bouche soit resté le rictus déchirant de cette douleur. »

(Ramon Gomez de La Serna, Lettre aux hirondelles)

°°°

«Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»

(Edmond Jaloux)

°°°

Que l’amour est ma seule balance et ma seule boussole, j’entends : l’amour de ma bonne amie.

(2008)

°°°

«En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».

(Louis Calaferte)

°°°

«Seul celui qui marche est apte au réel».

(Jean-Jacques Rousseau)

°°°

«Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. »

(Paul Léautaud)

°°°

«Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme».

(C.F.Ramuz)

°°°

« D’autres ont des bustes, des statues : sa grandeur à lui est dans le silence qui n’a cessé de l’entourer ; sa grandeur à lui est de n’avoir ni buste ni statue, ayant taillé le pays tout entier à sa ressemblance, dressé qu’il était contre ses collines, comme on voit le sculpteur, son maillet d’une main et son ciseau de l’autre, faire tomber le marbre à larges pans ».

(Ramuz, sur Cézanne)

°°°

«Mais qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»

(Ramuz, Raison d’être)

°°°

«De qui as-tu peur, imbécile? De la postérité peut-être? Alors qu’il te suffirait tout simplement de cela: être toi-même, avec toutes les stupidités que cela suppose, mais authentique, indiscutable. La sincérité absolue serait, en soi, tel un document? Qui pourrait t’opposer la moindre objection? Voici l’homme, un parmi tant d’autres, mais celui-ci. Et pour l’éternité les autres, interdits, seraient contraints à en tenir compte ».

(Dino Buzzati, En ce moment précis)

°°°

«On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part»…

(Anton Tchekhov au jeune Gorki)

°°°

«L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière, mazoutée, épouvantable».

«C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même».

«Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons».

(Pascal Quignard, Villa Amalia)

°°°

« C’est un grand art, un art difficile, que de savoir se garder de l’exclusivisme vers lequel nous sommes inconsciemment entraînés par notre langage et même par notre pensée éduquée par le langage. C’est pourquoi on ne peut se limiter à un seul écrivain. Il faut toujours garder les yeux ouverts. Il y a la mort et ses horreurs. Il y a la vie et ses beautés. Souvenez-vous de ce que nous avons vu à Athènes, souvenez-vous de la Méditerranée, de ce que nous avons vu lors de nos excursions en montagne, ou encore au musée du Louvre. La beauté est aussi une source de révélation ».

(Léon Chestov à ses filles)

°°°

-« Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs, il est myope avec de gros yeux et il y a toujours quelqu’un qui vient de marcher sur ses lunettes… »

(Roland Dubillard, Carnets)

«Je sais que la poésie n’est pas un produit de consommation ; je vois bien ce qu’il y a de rhétorique dans le fait de dire que même les livres de poésie sont des produits de consommation, parce que la poésie au contraire échappe à cette consommation. Les sociologues se trompent sur ce point, il leur faudra le reconnaître. Ils pensent que le système avale et assimile tout. C’est faux, il y a des choses que le système ne peut ni assimiler, ni digérer. Une de ces choses, je le dis avec force, est la poésie. On peut lire des milliers de fois le même livre de poésie, on ne le consomme pas. Le livre peut devenir un produit de consommation, l’édition aussi ; la poésie, non »…

(Pier Paolo Pasolini)

°°°

« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».

(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)

°°°

« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »

(Jeanne Moreau)

°°°

« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».

« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »

«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »

« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »

(Imre Kertesz. Être sans destin)

°°°

«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»

(Octave Mirbeau)

°°°

« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »

(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)

°°°

« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »

(Gustave Thibon)

°°°

«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».

(Catherine Safonoff)

°°°

Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?

L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »

La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »

L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .

Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».

».

L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »

(2007)

°°°

«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »

(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)

°°°

«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».

« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »

«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».

(Christine Singer)

°°°

«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»

«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».

«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».

(Georges Haldas)

°°°

« Un survol des ET de l’écriture ramuzienne conduit à deux constats. La récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité; en même temps, cette instance apparaît comme débordée par les événements, à la fois omniprésente et impuissante donc. Dans ce contraste entre subjectivation de l’énonciation et retrait dans l’organisation, la figure du narrateur du Village dans la montagne se construit comme celle d’un anti-démiurge. »

(A propos du Village dans la montagne de Ramuz, sous la plume d’un pion annotant les Œuvres complètes…)

°°°

« Aussi longtemps que l’Etat d’Israël n’acceptera pas de rentrer dans le rang de la communauté des nations, et préférera s’enfermer dans un ghetto entouré de murs, conformément à l’idéologie biblique qui exigeait la séparation d’avec les goyim et l’auto- ségrégation fondatrice de l’identité du peuple, aussi longtemps que les Israéliens refuseront de considérer les Palestiniens comme leurs égaux, une vie arabe valant une vie juive, et laisseront un grand rabbin, Ovadia Yossef, les traiter de serpents, en ajoutant: Dieu a regretté d’avoir créé les Arabes, ou un quotidien populaire, le Maariv, donner la parole à un autre rabbin qualifié de savant pour qu’il dise: Les Arabes sont plus proches de l’animal que de l’humain — ce qui est d’autant moins admissible que 20% des citoyens israéliens sont arabes —, l’avenir de l’Etat juif ne sera pas assuré. Tout le reste n’est que propagande. »

(Jean Soler, La violence monothéiste)

°°°

« Le mystique substitue à la racine l’invisible au visible, nous deviendrons cet inconnu que seul le Créateur connaît. Son œil remplace le nôtre. Le rien, en tout, devient saveur et joie en nous. Il faut accepter un absolu où l’on meurt. Je ne puis y songer qu’en disant le fameux Merci à l’instant qui me sera donné. »

«Notre vie avec ses œuvres ne dure pas plus qu’un paquet de tabac, y compris le pays où j’attends: telle la petite fumée qui s’échappe comme si j’étais cette petite fumée au moment où la pipe reste chaude dans la main après avoir été expirée. Les années s’éteignent.

Je savoure la dernière braise. »

(Maurice Chappaz)

°°°

« Plus assez fort pour tout étreindre, avoir au moins la pudeur de ne pas calomnier ce qui m’échappe... »

(Gustave Thibon)

°°°

«Ce en quoi l’homme croit, existe.»

(Anton Tchekhov)

°°°

Le mot CELA est le sempiternel entonnoir de tous mes vertiges de vieil enfant et d’adolescent prolongé : il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.

Dieu tu ne l’as jamais vu. Dieu n’est pas CELA, mais CELA te ramène à ce Nom sans nom. Dieu t’a toujours tenu dans sa main, te dis-tu parfois, mais que diable en sais-tu? Eux le savent qui en ont fait le Tout-Puissant, Seigneur des armées, mais de celui-là tu ne veux rien savoir. Eux le savent qui en ont fait le Verbe ou l’Absent, le Vengeur ou le Sacrifié, le Glorieux ou le Mendiant, mais de tous ceux-là tu ne sais que dire ce matin alors que le mot CELA t’engloutit, seul et muet, comme si tu te voyais toi-même sans miroir, de dos ou du dedans, seulement visible les yeux fermés...

(2009)

°°°

« Cher toi, un petit mot de Gaza, la mer par la fenêtre et Seule la mer, sur la table basse, d’Amos Oz. Je n’aime pas le personnage mais je dois dire que ce bouquin, dont tu m’avais parlé, c’est vraiment du bon et du beau. L’écrivain n’a pas dit un mot pendant la « guerre », ou à peine, du bout des lèvres, on a mal entendu ce qu’il disait... Hier j’ai parcouru le centre, en compagnie de quelques étudiants, on a peu parlé des bombardements, on a changé de trottoir, parce que le Conseil législatif menace de s’écrouler tout à fait, ses étages tombés les uns sur les autres comme un mille-feuilles. Que dire? On a plutôt parlé de mariage, d’immigration, de la vie, des études, rien n’est facile ici, mais la plupart des problèmes évoqués sont universels. Je le leur dis, parfois, comme à ces jeunes auteurs qui se plaignent que la vie d’artiste est un enfer, qu’on est mal payé, à Gaza... tiens donc... mais comment pourraient-ils savoir comment c’est, ailleurs? Où que j’aille, je ressens l’enfermement. Les rues du centre s’étirent loin, leurs perspectives débouchent sur la mer: à chaque pas, j’ai pourtant la nette conscience de l’emprisonnement, de la fermeture. Peut-être parce que le point de passage d’Eretz m’impressionne au plus haut point, à chaque fois que je traverse ses guichets, son labyrinthe de couloirs, ses portes métalliques... Ou parce que je sais bien à quoi ressemble Gaza, vue de haut, sur une carte, ce petit rectangle clos. Ou alors parce que les sbires du Hamas contrôlent chaque coin de rue. Mais sans doute ce sentiment vient-il d’abord des conversations que j’ai, qui ressemblent tellement à celles de prisonniers, où il est toujours question de contrebande, de fuite, de désir d’ailleurs. En payant 6 000 dollars et en rampant pendant 500 mètres, on peut passer en Egypte. Mais à quel prix peut-on abandonner son pays, sa famille ? Seules les heures passées avec Sami sont plus légères. Il travaille avec des Italiens, le personnel des ONG va et vient plus librement, peut-être que ça lui apporte un peu d’air frais. Avec lui j’ai l’impression de parler à un homme libre. On peut évoquer la guerre aussi. Nous sommes dans la véranda, les voitures défilent sur le bord de mer, et les passants. Je lui demande comment c’était, en janvier, ici. Comment étaient les rues, qu’est-ce que j’aurais vu, par la fenêtre ? Il sourit. Pendant les bombardements, tu ne serais pas resté à la fenêtre. Le reste de la soirée s’est passé sur le toit, à manger du poisson grillé sur des chaises en plastique, et le poisson est divin, à Gaza, au coucher du soleil. Il y avait des tirs, au loin, je me suis demandé si j’étais le seul à les entendre — ce sont des chars, dit Sami, la bouche pleine, et nous avons parlé d’autre chose, et une fanfare est passée, dans la rue, tout en bas, un mariage avec grosse caisse et trompettes. Nous regagnons Ramallah demain matin. Je t’embrasse, Pascal. »

(Pascal Janovjak à JLK, le 19 mai 2009)

°°°

«Je vous écris parce que vous n’avez pas de consigne et que vous ne vous laisserez pas prendre dans de viles polémiques, dans des questions de centimes. Vous êtes une eau apaisante pour la soif de folie, la soif la plus difficile à étancher que vous êtes les seules à calmer, en vous déplaçant sous la dictée de ce qu’il n’y a pas à expliquer ni à s’expliquer. Je vous vois avec vos gilets de chambellans barrés d’une écharpe, et je sais que vous êtes de petits êtres romantiques qui vous promenez dans la roseraie du ciel. Sur le mont Calvaire vous avez ôté ses épines au Christ et, depuis lors, votre bec est comme l’épine de la chance, bien que sur votre bouche soit resté le rictus déchirant de cette douleur. »

(Ramon Gomez de La Serna, Lettre aux hirondelles)

«Senza un’idea concreta per nulla astratta, familiare, dominante, della Tenebra, non c’è nessuna luce. »

(Guido Ceronetti)

°°°

« Si je refuse obstinément tous les plus tard du monde, c’est qu’il s’agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie.»

(Albert Camus)

°°°

« La vie de cette femme étonnante m’intrigue encore, bien que ce qu’elle écrit me paraisse en grande partie ridicule. Mais sa vie combine, dans des proportions presque parfaites, des éléments comiques et tragiques qui sont peut-être les deux faces opposées d’une même médaille. Si j’en crois mon expérience, tout ce que j’ai écrit de drôle est d’autant plus terrible que comique, ou terrible parce que comique ou vice versa. Ainsi la vie de Simone Weil me frappe-t- elle par son comique exceptionnel autant que par son authenticité tragique. Si, avec l’âge, j’acquiers une pleine maîtrise de mon talent, j’aimerais écrire un roman comique dont l’héroïne serait une femme — et quoi de plus comique qu’une de ces redoutables intellectuelles, si fières, si gonflées de savoir, s’approchant de Dieu, pouce à pouce, en grinçant des dents ? »

(Flannery O’Connor, à propos de Simone Weil)

°°°

« Quantité de vieilles demoiselles qui n’ont jamais fait l’amour ont dépensé le désir qui était en elles sur des perroquets, des chiens, des neveux ou des parquets cirés. »

«La grande erreur du marxisme et de tout le dix- neuvième siècle a été de croire qu’en marchant tout droit devant soi on monte dans les étoiles.»

«Il faut bien que nous ayons accumulé des crimes qui nous ont rendus maudits, pour que nous ayons perdu toute la poésie de l’univers. »

« L’homme est un animal social. Nous ne pouvons rien à cela, et il nous est interdit d’accepter cela sous peine de perdre notre âme.»

«Quand je suis quelque part, je souille le silence du ciel et de la terre par ma respiration et le battement de mon cœur.»

«L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie... »

(Simone Weil)

°°°

« Regardez, regardez le monde, le monde est parfait ! »

(Alexandre Soljenitsyne)

°°°

Le paradis est sous le drap du ciel. Le paradis est dans tes bras. Le paradis est dans la lumière tamisée de la chambre. Le paradis est dans l’orbe du jour. Le paradis est dans la nacelle du sommeil. Le paradis est ce matin gris suprême. Le paradis est une main sur une joue endormie. Le paradis est un regard qui s’éveille. Le paradis est une femme au petit chien. Le paradis est une paire de petites filles pestes qui auraient passé la vingtaine. Le paradis serait que tout ça dure sans durer.

(Avec Lady L.)

°°°

«Les époques sont insanes, le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique, au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenues les éléments de notre détresse quotidienne. »

(Thomas Bernhard)

°°°

«Nous sommes devenus une société avouante... on avoue ses péchés, on avoue ses crimes... on avoue son passé et ses rêves... on s’emploie, avec la plus grande exactitude, à dire ce qu’il y a de plus difficile à dire...on avoue en privé et en public, à ses parents, à ses éducateurs, à son médecin... L’homme en Occident est devenu une bête avouante. »

(Michel Foucault)

°°°

«La société devient ainsi un confessionnal de plein vent où l’aveu sans repentir tient lieu d’absolution. il faut souligner la part d’exploration de l’inconscient dans ce dévoilement de l’âme. on a éliminé le mystère d’en haut ; après quoi on a supprimé, en l’éclairant, le mystère d’en bas. Le ciel fermé et l’égout grand ouvert... »

(Gustave Thibon)

°°°

« Ces instants où se révèle à nous la trame de notre existence, par la force d’un rituel que nous reconduirons avec plus de plaisir encore de l’avoir enfreint, sont des parenthèses magiques qui mettent le cœur au bord de l’âme, parce que, fugitivement mais intensément, un peu d’éternité est soudain venu féconder le temps. au dehors, le monde rugit ou s’endort, les guerres s’embrasent, les hommes vivent et meurent, des nations périssent, d’autre surgissent qui seront bientôt englouties et, dans tout ce bruit et toute cette fureur, dans ces éruptions et ces ressacs, tandis que le monde va, s’enflamme, se déchire et renaît, s’agite la vie humaine. alors buvons une tasse de thé... »

(Muriel Barbery, L’élégance du hérisson)

°°°

« Enfin cette idée du Temps avait un dernier prix pour moi, elle était un aiguillon, elle me disait qu’il était temps de commencer, si je voulais atteindre ce que j’avais quelquefois senti au cours de ma vie, dans de brefs éclairs, du côté de Guermantes, dans mes promenades en voiture avec Mme de Villeparisis, et qui m’avait fait considérer la vie comme digne d’être vécue. Combien me le semblait-elle davantage, maintenant qu’elle me semblait pouvoir être éclaircie, elle qu’on vit dans les ténèbres, ramenée au vrai de ce qu’elle était, elle qu’on fausse sans cesse, en somme réalisée dans un livre ! »

(Proust)

°°°

« Ne sommes-nous pas tous, plus ou moins, des criminels en impuissance?»

«La douleur n’attend pas le nombre des années. »

« Nous n’avons de vraies passions que pour ce qui nous fait défaut. »

«Les façades vous observent. Voyez celle de cette maison: à la façon dont les volets en sont fermés, vous pouvez dire qu’elle vous fait la gueule. »

(François Debluë, Fausses notes)

«La sécurité règne dans les lettres», l’ordre symbolique y est maintenu par une police de gazetiers dont le visa de censure qu’ils accordent à l’auteur de livres sans contenu et sans forme exalte le sentiment de la mission. »

(Gaston Cherpillod)

°°°

«J’aimerais ne plus éternellement survoler. J’aimerais sentir en moi un poids, qui abolisse l’illimité et m’attache à la terre. Pouvoir, à chaque pas, à chaque coup de vent, dire « maintenant, maintenant, maintenant », et non plus « depuis toujours ou « à jamais ».

(L’ange des Ailes du désir, signé Peter Handke)

°°°

«Être de nouveau secoué dans le métro avec tout le monde. »

(Peter Handke)

°°°

« Les rues sont plus longues la nuit que le jour. »

(Ramón Gómez de La Serna)

°°°

C’est au bout de la nuit des ombres que tu deviendras l’enfant ou l’adolescent porteur de l’ange de la désolation qui est appelé à te rendre la vue. L’émouvante beauté de Mozart n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté du ciel de Baudelaire sali de boue n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté des femmes aux pieds du crucifié n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté du feu pascal passant de main en main n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté de la mère disparue ou de l’enfant qui vient sera la source même de l’aura…

(2011)

«Aimer, c’est être embêtant, tâtillon, exigeant, c’est vouloir qu’on soit mieux qu’on est, c’est empoisonner l’existence de l’être qu’on aime. »

(Jean Dutourd)

°°°

« Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible : je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence exprime le contraire. J’aurais dû lui répondre : ‘‘Non, je ne vais pas bien, je ne suis plus qu’un résidu de chiotte ! », mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas? et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis, et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort ! »

(Guido Ceronetti)

°°°

«Si j’ai atteint cette maison de thé, au bord d’un petit lac, c’est que j’ai fait un long chemin dans ce jardin initiatique des environs d’amsterdam qui raconte un parcours de vie. depuis la grotte de la naissance entourée de fougères, les sentiers de l’enfance et de l’adolescence, jusqu’à l’impasse du plaisir facile et ses rhododendrons, la colline de l’ambition entre les sauges et les bruyères, le désert de la solitude sans aucune végétation, il ne me reste à parcourir que l’étroite pelouse de la sérénité, décorée de bonsaïs, qui accompagne la vieillesse jusqu’au tumulus de la mort, veillée par un chêne centenaire. »

(Jacques Tournier, La Maison de thé)

°°°

« La mort est douce : elle nous délivre de la pensée de la mort. »

(Jules Renard)

°°°

«Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis dieu devint parole dans un homme, puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut Ich hab genug , Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir, comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais. »

(Jacques Chessex, L’Imparfait)

°°°

«L’homme s’abîme comme le vin vieillarde.»

«Une agonie, n’est-ce pas du bon pain pour le littérateur ? »

(François Nourissier, Bratislava)

°°°

«Faire quelque chose, et de cette manière, c’est-à-dire faire ce qui t’est propre, sous la seule poussée de forces intérieures : cela seul donne la vie, cela seul peut sauver. ce faire-là, et nul autre, voilà ce que j’appelle le travail. »

« Sans la conscience que notre existence est brève, nous n’accomplirons aucune action qui vaille. si nous ne demeurons pas dans cette conscience, nous serons peut-être actifs en apparence, mais nous vivrons, pour l’essentiel, dans une attente perpétuelle (presque toujours des forces extérieures nous rivent et nous condamnent à l’apparence de l’activité). »

(Ludwig Hohl, Notes)

°°°

«On peut répondre à une insulte, à une ruade, mais comment on s’y prend pour défaire un sourire ? »

(Quentin Mouron)

°°°

«Il aime les voyages. Ce qui l’ennuie, c’est de changer de place. »

(Jules Renard)

°°°

«La beauté fait le vide — elle le crée — comme si cet aspect que prend toute chose qui en est baignée venait d’un lointain néant et devait y retourner, laissant la cendre de sa face en héritage à la condition terrestre, à cet être qui participe de la beauté; et lui demande toujours un corps, sa juste image, dont par une espèce de miséricorde elle lui laisse quelquefois la trace: cendre ou poussière. au lieu du néant, un vide qualitatif, pur et marqué à la fois, l’ombre du visage de la beauté lorsqu’elle se retire. Mais la beauté qui crée ce vide, ensuite, le fait sien, car il lui appartient, il est son auréole, l’espace sacré où elle demeure intangible. où il est impossible à l’être humain de s’installer, mais qui le pousse à sortir de lui-même, qui amène l’être caché, âme accompagnée des sens, à sortir de soi ; qui entraîne avec lui l’existence corporelle et l’enveloppe, l’unifie. et sur le seuil même du vide que crée la beauté, l’être terrestre, corporel et existant, capitule ; il dépose sa prétention à être séparément et jusqu’à son ambition d’être lui-même ; il livre se sens, qui ne font plus qu’un avec son âme. Événement qu’on a nommé contemplation et oubli de tout souci... »

(Maria Zambrano, Les Clairières du bois)

°°°

«L’écrivain écrit par besoin, voilà qui semble généralement admis. mais quelle est la nature de ce besoin? face à la souffrance du monde, quelle peut être sa légitimité?»

« Le besoin d’écrire répond à quelques questions essentielles, mais le meurtre et l’injustice ne renvoient pas à l’ailleurs de la guerre ou de la révolution, ils sont perpétrés ici, chaque jour, dans le texte des vies les plus banales. C’est aux confins du silence, au bord d’un vertige toujours suspendu, que l’écriture peut se permettre de surgir, sans illusion ni emphase, rachetée, si elle doit l’être, par la conscience de sa dérisoire insuffisance. »

(Jean Vuilleumier)

°°°

« Le chemin est souvent long et difficile, qui mène de l’impression à la connaissance, et beaucoup de gens sont tout simplement de piètres voyageurs. »

(Kafka)

°°°

«Les cheveux de l’enfant: non pas une odeur mais tout de suite un sentiment. »

(Peter Handke)

°°°

«Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par manque d’émerveillement.»

(G.K. Chesterton)

« Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ? »

(Annie Dillard)

°°°

«Celui qui ne s’aime pas n’aime rien en vérité : ce qu’on nomme amour n’est que le masque de son dégoût de lui-même. »

(Gustave Thibon)

°°°

«Vous avez vu: c’est le bal des vampires, la moitié des gens qui vont se retrouver à Davos devraient être en prison, et nous déployons une armada policière pour les protéger, sans compter nos ministres qui vont ramper à leurs pieds ! »

(Jean Ziegler)

°°°

«Le seul obstacle, c’est l’effrayante paresse des humains. ils sont si paresseux qu’ils préfèrent prier une heure plutôt que de penser une minute. »

(Ludwig Hohl)

Enfin Kolia demande à Aliocha karamazov: «Est-ce vrai ce que dit la religion, que nous ressusciterons d’entre les morts, que nous nous reverrons les uns les autres, et tous, et ilioucha ? » Alors karamazov: «Oui, c’est vrai, nous ressusciterons, nous nous reverrons, nous nous raconterons joyeusement ce qui s’est passé ». Et moi : je ne sais pas, ce n’est pas sûr tout ça, enfin moi je n’en suis pas sûr du tout, mais ce qui est sûr c’est ça : c’est que nous nous racontons et nous raconterons à n’en plus finir et joyeusement tout ce qui s’est passé, ainsi les livres sont-ils une préfiguration de la joyeuse conversation du paradis...

°°°

«Les naufrages permettent de tester la solidité de l’humour.»

(Chesterton)

°°°

«C’est splendide, à vrai dire, d’en- tendre vibrer comme vibre un bocal dangereusement significatif, cet instrument étourdissant qu’est un être... »

(Charles-Albert Cingria)

°°°

«Mon village, je peux le dessiner maison par maison. Je le connais comme mon sac à main.»

(Zouc)

°°°

«Quand mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage. Père était sur les routes dès l’aube pour le travail, je l’entendais tousser longuement le tabac de la veille, mettre rageusement ses habits, avaler en vitesse le pain et le fromage. puis il criait un nom d’enfant, le mien, par la cage d’escalier, pour que l’école ne soit pas manquée. L’appel était si brusque, incontestable, malgré le diminutif affectueux, qu’il signait d’un coup le retour à la vie diurne. Père claquait la porte et le silence régnait dans l’appartement jusqu’au soir. »

(Jérôme Meizoz)

°°°

On n’oubliera pas que des hommes furent traités, non loin de là, plus mal que Bijou, Ramsès ou Rintintin la star. Quant à moi, je me rappelle cet autre épisode rapporté par Léautaud, du type décidé à foutre son chien à la Seine, qui s’y reprend à deux fois car l’animal revient, et qui la troisième fois le rejette si violemment qu’il tombe à l’eau avec le chien, lequel, trop bon, lui sauve la peau...

(En 2014, au cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine)

« Garde ton cœur en enfer, et ne désespère pas. »

(le starets Silouane du Mont Athos)

°°°

« Marcel Jouhandeau, c’est la province des textes : la vraie noblesse littéraires est là. Il n’a suivi personne, lui. Il s’est efforcé d’être lui-même, dans son pays d’origine, par les siens et par ses racines, ne jouant le jeu des spectacles parisiens que pour mieux revenir à lui-même , à sa terre et à ses contes d’enfer. Jouhandeau, pour moi, était un maître à écrire. Il fut aussi un ami exigeant. Que ceux qui le trouvent démodé se posent la question des modes qui les portent. La province des textes est la terre de toute littérature.»

(Yves Navarre)

°°°

« Le langage des êtres vrais n’a autant de grandeur que parce qu’il est près du silence. Ce qui fait l’attrait du style, c’est l’imprévu, l’absence d’apprêts, la rigueur ou le soupçon de quelque mystère. Le plus grand mérite de l’écrivain, c’est peut-être de se tenir à la limite de l’obscurité qui avoisine et accompagne toujours les secrets, de savoir être inédit, d’approcher l’ineffable, sans renoncer à la clarté. Quand il s’agit de l’inintelligible, de l’indicible, c’est alors que le langage est le plus troublant, s’il sait suggérer, ce qui ne lui est pas permis d’avouer ou de formuler. On recourt à l’analogie. On laisse affleurer sous les mots qu’on ne saurait, à aucun prix, ni décrire ni nommer. Rien de plus conventionnel apparemment. Il arrive cependant que dans un tournemain ou grâce a une faille quelque chose passe. Passe- passe. Il court, il court, le furet. »

(Marcel Jouhandeau)

°°°

Ce visage a mille visages de moment en moment, comme ce paysage de lumière en lumière.

(1979)

°°°

« Imaginez votre âme sans perception, sans fenêtre ouverte sur le monde matériel. Vous rêveriez peut-être encore un peu sur vos souvenirs de ce monde, et puis… vous vous endormiriez. Du reste qui voudrait d’une immortalité uniquement spirituelle ? Ce que nous désirons, c’est l’immortalité du corps, et du corps si possible, glorieux, rajeuni, bien portant, bien jouissant. C’est d’ailleurs là ce que nous propose saint Paul, pas autre chose ! Quant à Moïse, il nie formellement toute espèce d’immortalité personnelle. Jusqu’au Livre de job, Yaveh se désintéresse des morts ».

(Guy Rachet, cité par Pierre Gripari)

°°°

« On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part. »

(Anton Tchekhov)

°°°

« Je suis une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus. »

(Alice Rivaz

°°°

« En tout ce qui suscite, chez nous, le sentiment pur et authentique du beau, il y a réellement présence de Dieu. Il y a comme une espèce d’incarnation de Dieu dans le monde, dont la beauté est la marque. Le beau et la preuve expérimentale que l’incarnation est possible. Dès lors, tout art de premier ordre est par essence religieux, c’est ce qu’on ne sait plus aujourd’hui. Une mélodie grégorienne témoigne autant que la mort d’un martyr. »

(Simone Weil)

°°°

La vérité ne peut pas vaincre, mais seulement convaincre. C’est le malheur du christianisme, depuis Constantin, d’être parvenu à vaincre.

(1980)

Beaucoup de gens qui courent. Beaucoup de hangars à l’abandon et de cadavres de voitures. Beaucoup de gens qui parlent tout seuls...

(La Nouvelle Orléans, 1981)

°°°

« C’est la bonté d’une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est la bonté d’un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d’un paysan qui cache, dans sa grange, un vieillard juif.… En ces temps terrible où la démence règne au nom de la gloire des États et du bien universel, en ces temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s’agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres, qui, s’entraînant les uns les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu. »

(Vassili Grossman, Vie et destin)

°°°

Cette image possible de l’enfer : le lieu où le plaisir serait obligatoire: l’enfer de l’agréable.

J’aimerais écrire, simplement, le livre que j’aimerais lire.

Avec ma bonne amie et notre premier enfant, je suis entré dans les circonstances de la vie.

(1982)

« L’humour ne peut exister que là où les gens discernent encore la frontière entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. »

(Milan Kundera)

°°°

« Qui écrit ne voit plus, et qui voit n’écrit plus. »

(Jean-Claude Renard)

°°°

Il y a un mécanisme de la destruction, tandis que la création ne peut être qu'organique.

(1990)

°°°

« La langue est la maison des peuples. »

(Claude Duneton)

°°°

« L’accent de la prose, c’est l’intime, philosophie de l’homme, son secret. Pour lui-même, secret. »

« Dans le style le plus simple que la phrase soit vierge. On veut une neige fraîche où personne encore n'a marché. »

(Jacques Chardonne)

°°°

L’émission Ciel mon mardi nous plonge en pleine folie ordinaire. Il y est question du Nouvel Âge. Y apparaît d’abord le Gourou de la Détente, qui parle de la gestion des émotions et l’exploitation du 90 % des fabuleuses potentialité dont chacun de nous dispose. Même l’ouvrier, précise-t-il, même la concierge. Merci pour eux. Puis se pointe le Chef de Projet qui investit dans le créatif et l’affect. Enfin, nec plus ultra du plus-que-réel : la Conceptrice, flanquée du Psy lacanien qui évoquent leur greffe d’organes culturels sur la base du Capital Joconde...

(1990)

°°°

« C’est quand j’écris que je suis le plus vivant. Les mots sont beaux, les mots sont justes, les mots sont victorieux. »

(Hervé Guibert)

°°°

Rendre grâce: cela seul devrait suffire à nous justifier. Glorifier le monde donné. Au lieu de se borner à prendre et jouir : pacifier et transmettre.

Tout nous fait signe. Tout appelle à être reconnu. Tout a besoin de nous.

Attention au langage. Notre bien commun. Ne pas saccager.

Un vent tellement vent qu’il en devient noir.

(1990)

°°°

Pendant la guerre, un homme affamé se résigne à manger son chien, regarde les os qu’il en laisse et soupire: pauvre Médor, comme il se serait régalé...

(Jules Renard)

°°°

« S'il n’y a rien après la mort, je serai bien attrapé ! Mais je ne regretterai pas d’avoir cru à l’amour... »

(Le curé d'Ars)

°°°

« Il ne faut pas écrire comme les enfants pleurent et crient pour se faire remarquer. »

(Jacques Chardonne)

« Nous qui avons une patte restée coincée dans le tiroir de l’adolescence, nous en garderons toujours, sous nos rides, quelque chose. »

(Thierry Vernet)

°°°

« La fonction de l’artiste est ainsi fort claire : il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments, comme il vient. »

(Francis Ponge)

°°°

« Je vois la page blanche et me dis : avec un peu d’attention, je peux, peut-être, écrire quelque chose de propre, de net. »

« Quand son propre corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme. »

(Thierry Vernet)

°°°

D’où vient en nous le sentiment de la beauté ou de l’harmonie ,de la laideur ou du chaos ? Je ne crois pas qu’il s’agit seulement d’éducation ou de culture. Je crois qu’il y a, tout au fond de nous, et même levés tous les tabous, le sens d’un ordre secret et sacré que dérange, et même que défait, ce qu’on appelle le mal.

(1994)

°°°

« La haine d’un milliard de musulmans est une chose trop grande pour le monde. »

(Ismaïl Kadaré)

°°°

Il faut que je me persuade chaque matin que je ne suis pas nul. Il faut que je me persuade chaque matin que mon travail est légitime. Il faut que je me persuade chaque matin, que ce que je fais n’est pas à jeter. Ensuite, il n’y a plus qu’à s’y mettre.

(1994)

°°°

Sur une affiche placardée à la bibliothèque universitaire : pour un quart d’heure de méditation: espace Dieu, salle X.

Le travail et le seul acte, avec l’enfantement, qui ajoute un contenu à l’extase.

(1994)

°°°

« L’homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible. Comme après le déluge, la terre appartiendra peut-être demain aux monstres mous ».

(Bernanos)

°°°

« Vite, vas-y dans la nuit et le gouffre ! Mais au nom de Dieu, ne réfléchis pas, ne te laisse pas prendre par le sommeil. Demain, nous arriverons peut-être ! »

(Dino Buzzati)

°°°

Parlé quelques instants cet après-midi avec le vieux Théodore Monod, qui voit l’ère atomique commencer le 6 août 1945, caractérisée par le fait que, désormais, les armes humaines sont en mesure de contaminer les générations à venir, signe selon lui, de leur caractère démoniaque.

(7 mars 1996)

« J’aperçois des choses que je n’ai jamais vues. Il me semble que je n’ai jamais su faire un ciel. »

(Camille Corot à la veille de sa mort)

°°°

« Tout homme est, en naissant, assorti d’un monstre. »

(Léon Bloy)

°°°

On peut se perdre à tout moment. Cela se passe comme ça, on ne sait comment. Parfois, même certains jours, on meurt, physiquement ou psychiquement. Aujourd’hui, j’ai perdu pas mal de temps, mais la vision d’une vieille femme, à un arrêt de bus, m’a sauvé...

(11 juin 1997)

°°°

Les vicieux m’ont détourné du vice (de l’imbécillité du vice),autant que les vertueux de la vertu.

(6 octobre 1997)

°°°

L’enfer et ce lieu où l’on ne sourit pas.

La femme-enfant que j’ai rencontrée dans le train, qui m’a suivi et avec laquelle j’ai dormi, tout habillé, en automne, 1970.

Les poissons Flaubert et Bazac que je tenais par la queue dans un rêve récent.

La fraîcheur du premier corps étreint, et la fraîcheur des draps.

Ma première amour, impossible, à 10 ans.

(1997)

°°°

« Plus vous travaillez, plus s’approfondit le mystère de ce qu’est l’apparence. »

(Francis Bacon)

°°°

La folle de Cordoue

Le vieux philosophe des escaliers du Marché ramenant chaque midi, de l’épicerie, sa boîte de raviolis ou de lentilles.

Le décor de théâtre des murs de Sienne, la nuit, et le pas solitaire qui en peuplait l’espace.

Un crépuscule à Derborence, Colorado.

Les tables aux têtes de porc alignées sous la falaise éclairée par une vierge de néon, cette année-là, à Sorrente.

La silhouette de mon père quittant la maison dans la nuit jaune des matins de neige, à l’époque des anciens réverbères aux poteaux de bois.

L’odeur des escargots dans les haies de l’asile des aveugles, juste après la pluie.

Le modeste ruisseau Danube dans les prairies de Souabe, adolescent comme nous en 1961, l’été de la mort d'Hemingway et de Céline.

Le couple classique de la mère, très belle, et de son fils aux cernes bleutés, dans le train pour l’Italie.

Penser à ce que sont les gens en réalité. Penser à ce qu’ils ont reçu et ce qu’ils auraient voulu recevoir. Penser à ce qu’ils ont appris et au moment où ils ont cessé d’apprendre. Penser à ce qu’ils ont risqué. Penser à ce qu’ils ont osé. Penser à ce qu’ils ont pensé.

(1997)

°°°

Le bonheur de l’écriture nous est donné quand on écrit malgré soi.

Le raisin que nous allions grappiller dans les vignes surplombant le lac Majeur, la nuit, au clair de lune, avec les hautes maisons de pierre de Scajano, qui se détachaient sur le ciel, cet été de notre enfance.

Le premier corps étreint – toute la nuit.

Le besoin de se perdre dans la foule, dans la forêt, dans les caresses, dans le vin.

Ma mère, marchant dans la rue, et moi séchant les cours à une terrasse : la fourmi, la cigale.

Un interminable camion rouge, sur l’autoroute de Francfort, me dépassant avec cette inscription sur son flanc droit : chips, chips, chips, hourra !

L'heureuse discipline que de penser qu’on n’est rien, et d’agir, comme si de rien n’était

(1999)

°°°

« Le palimpseste de la mémoire est indestructible. »

(Baudelaire)

°°°

Adolf Wölfli, quand on commençait à l’embêter, s’exclamait: «Ch'muss'schaffe !», « Faut que je travaille !». Et il s’en allait ne rien faire au fond du jardin ou loin des autres internés…

°°°

« Dans la poche d’un blouson tu trouves / le billet bleu du vaporetto / (il biglietto, non cedibile)/ Le billet bleu/ pas plus grand / qu’un timbre de la république togolaise, /te promet un changement de voyage. / La cire fond sur ton souvenir, /l’amande des neiges perpétuelles se liquéfie./ Maintenant l’expédition peut commencer… »

« Parle plus bas: tu es plus vieux que celui / que tu as si longtemps été; tu es plus vieux/ que toi-même - et tu ignores toujours / ce que sont l’absence, la poésie et l’or… »

(Adam Zagajewski)

°°°

« And oh the difficult languages ! / and oh the easy languages ! / Then you left./ When you were a boat / and I was a boat / We hid so much and so well we were finally /unable to find ourselves at all / Yes we left the keys / Your fingers were our cathedral/ because everything you did was sacred to me … »

(David Shapiro, Cathedral)

Ne plus chercher d’assentiment, de qui que ce soit. Ne se fier qu’à soi.

Règle sage à méditer tous les jours : ne rien attendre de qui n’a rien à donner.

°°°

Le sommeil conseille à la nuit de se confier au rêve.

On ne comprend rien à la littérature en se figurant que c’est pour faire joli ou juste pour s’évader, alors qu’elle n’est qu’invasion et redoutable beauté.

°°°

« Admire ce monde qui jamais ne te boude – comme tu admirerais un adversaire, sans le quitter des yeux ni t’éloigner de lui ».

(Annie Dillard)

°°°

Le jeune écrivain est assez naturellement con. Puisse-t-il rester jeune.

°°°

«Nous pouvons mettre en scène notre propre action sur la planète – construire nos villes sur ses plaines, construire des barrages sur ses rivières, ensemencer ses terres fertiles – mais notre activité signifiante couvre bien peu de terrain. Nous n’utilisons pas les oiseaux chanteurs, par exemple. Nous n’en mangeons pas beaucoup; nous n’en faisons pas nos amis; nous ne saurions les persuader de manger plus de moustiques ou de transporter moins de graines de mauvaises herbes. Nous pouvons seulement en être les témoins. Si nous n’étions pas là, ces oiseaux seraient des chanteurs sans public, tombant dans la forêt déserte. Si nous n’étions pas là, des phénomènes tels que le passage des saisons n’auraient pas le moindre de ces sens que nous leur attribuons. Le spectacle se jouerait devant une salle vide, comme celui des étoiles filantes qui tombent pendant la journée. C’est la raison pour laquelle je fais des promenades».

(Annie Dillard)

°°°

« En réalité, chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument d’optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre il n’eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice versa, au moins dans une certaine mesure, la différence d’entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l’auteur mais au lecteur ».

(Marcel Proust, Le Temps retrouvé)

°°°

«Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain que les petits moineaux, ils viennent, moi je les entendrai voleter, et ça me fera une joie de ne pas être seul, en dessous. »

(Fédor Dostoïevski, Les Frères Karamazov)

°°°

« Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole. »

(Ludwig Hohl, Notes)

°°°

« Si l’idée de la mort dans ce temps-là m’avait, on l’a vu, assombri l’amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l’amour m’aidait à ne pas craindre la mort. »

(Marcel Proust, Le Temps retrouvé)

°°°

«En écrivant, j’éprouve la richesse des possibles, inhérente à toute situation humaine. subitement, je ne suis plus condamné à cette dichotomie absolue, fallacieuse et étouffante, à ce choix cruel d’être la victime ou l’agresseur en l’absence d’une troisième voie plus humaine. Quand j’écris, je redeviens une personne dont les diverses facettes s’interpénètrent, un homme capable de s’identifier aux malheurs de l’ennemi et à la légitimité de ses desiderata sans renier pour autant le moindre atome de son identité. »

(David Grossman)

°°°

Je lis « lorsque j’ouvre les yeux, je me crois natif de la lumière, lorsque je les ferme, j’ai peur de mourir ; une extrémité du regard cherche les anges, tandis que l’autre se perd dans les intestins », je lis « il existe entre la nécessité d’étreindre, et celle d’être libre, une profonde blessure qui ne peut être guérie, où l’espérance s’épuise à chercher un passage; le chemin de la plus grande souffrance est devenu impraticable; la violence, une réponse possible; je suis pris d’un désir incontrôlable de pleurer », je lis «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme, un déchet organique qui cherche à me fuir, la voici; contre ce que je pense, contre qui je suis, ces aveux disent la rupture, traînent l’esprit comme une dépouille dans le désintérêt de l’autre, jusque dans l’oubli de la solitude même », je lis « je voudrais réentendre la berceuse d’autrefois, la prière oubliée qui promettait la nuit », je lis « une radiographie montrerait deux squelettes emboîtés, le plus petit, roulé en boule, servant de crâne au plus grand; je me glisse vers le haut; la blessure me perd, elle se purge dans les cris, je méprise ce destin hystérique en proie aux convulsions », je lis «je te hais de préférer ma souffrance à la tienne; je suis né en me fracturant le crâne, et le cœur à l’arrêt; j’ai perdu très jeune les êtres que j’aimais », je lis « il me reste une mère », je lis « ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie », je lis « le corps est l’orifice naturel du malheur », je lis « c’est presque trop beau ; le ciel grogne au loin ; un vent fort se lève, gorgé d’écailles et de perles ; une fenêtre claque, un rire traverse les étages », je lis « le poème doit-il rendre plus belle la formulation de l’amour, plus vraie, cette traîne de tripes le long de la glissière », je lis « la haine est la prière du pauvre », je lis « je regarde sans voir la trace laissée par un avion, une suite de vertèbres détachées par le vent », je lis « une mouche vient boire au bord des yeux ; on dirait une âme se lavant du péché », je lis « la poésie ne se justifie pas face à celui qui implore d’être aimé sans répugnance », je lis « fredonner plutôt qu’écrire ; ce murmure fait du bien, il s’élève, puis retombe comme de la poussière », je lis « la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup ; je perçois à nouveau mon rapport au langage ; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères », je lis « je pense aux phrases écrites la semaine dernière et je m’en sens très loin, désormais incapable de colère, ébloui par la lueur d’une bougie, porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe... ».

(En lisant Demeure le corps, de Philippe Rahmy)

°°°

« Les oiseaux, les feuilles en train de chuchoter, forêt ou rivière, les eaux et les ciels s’envolent sur la page blanche qui noircit. Quelle cuisine de nomade ! La création glapit, fume. et puis ce dilemme : ou une goutte de sainteté, ou la passion

°°°

De Dieu mais tu vois ce que je vois ce matin dans les rues de ce matin et sur les places de ce matin et aux guichets de ce matin: j’en crois pas mes yeux, non mais je me pince, et sur les arbres de ce matin, et le long du fleuve et des heures de cette matinée, t’as déjà vu tout ça toi, et là dans les snacks et les cantines, et là-bas dans les hostos de midi et les baraques de l’asile, et l’après-midi les enfants dans les jardins municipaux, non mais dis-moi pas, toi, que t’as déjà vu ça...

°°°

« Si je crois, en Dieu, ce n’est qu’en poésie. »

(Supervielle)

°°°

« Comment, à partir de 1492, les chrétiens apportent la croix au peuple du monde : pour les crucifier. »

(Lambert Schlechter, Le Murmure du monde 12)

°°°

« Comme contenu, il est pour notre temps un Montaigne dont La Bruyère aurait affûté le style. »

(Charles Du Bos à propos de Jules Rernard)

°°°

« Les sciences deviennent, la poésie est. »

« L’humanité se trompe : être heureux, ce n’est pas être engourdi. »

« Les maladies sont les idées fixe des organes. »

« On a toujours un grand mot à invoquer quand on veut se couvrir d’une grande infamie. »

« La véritable vieillesse est moins faite des ombres qu’elle laisse que de la lumière qui lui vient. »

(Edmond Jaloux, Essences)

°°°

« Le trait le plus caractéristique de la poésie de Whitman est incontestablement son stupéfiant optimisme. Et chose non moins remarquable, c’est que cet optimisme est entièrement profane est païen. »

« Quel est le grand secret de Walt Whitman ? Je dirais qu’il s’agit d’une extension émotionnelle de notre « moi » personnel à tous les autres « moi » et à tous les objets qui l’entourent. On a affaire, chez Whitman, à une poésie du moi délivrée de l’égoïsme, au sens étroit du mot, du « moi » agrandi; du « moi » qui cesse de bouder dans son coin, à l’écart, ou de se dorloter, ou de cultiver ses manies, ou de se regarder devant la glace, mais qui vit en contact fraternel avec les autres, « moi. C’est précisément ce qui lui donne, dans son siècle, cette importance, ces dimensions colossales qui le font rassembler, au milieu des poètes, ses contemporain, à un transatlantique au milieu d’une flottille de voiliers ».

« Et je ne crois pas m’abuser en prétendant qu’après le Cinquième Évangile de Dostoïevski, nos seuls véritables évangélistes ont été Charles Dickens et Charlie Chaplin. »

« Tout bon libraire est une personnalité multiple qui réunit en tous les extrêmes de la sensibilité humaine. C’est un ascète, un immoraliste, un pornographe, un papiste, un quaker, un communiste, un anarchiste, un iconoclaste et un idolâtre. »

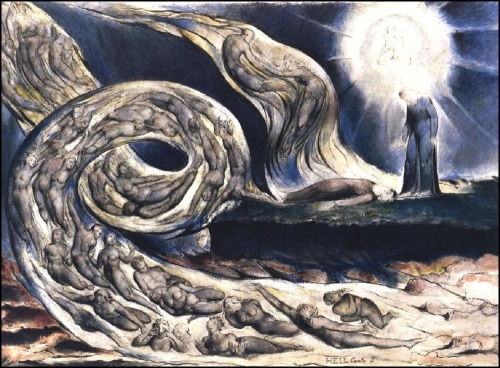

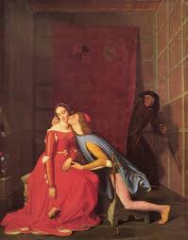

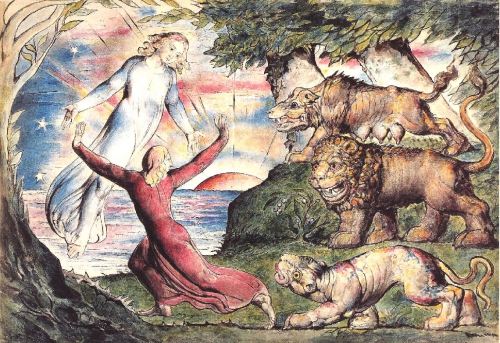

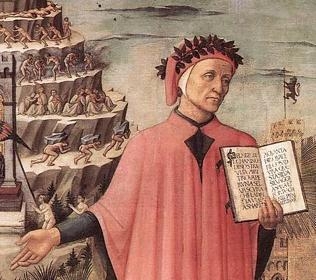

« Dante est le sublime et cruel porte-parole de notre misérable humanité aux nerfs exacerbés, et dont souvent la juste indignation, se tourne en cruauté. Mais c’est justement à cause de cette poignante et humaine, trop humaine, psychologie qui traverse tout l’Enfer que ce poème est infiniment supérieur au Purgatoire ou au Paradis, en plus humain que les deux autres, il contient plus de cruauté, de vengeance, de sensations fortes, de drame et finalement d’horreur ! L’imagination et le style, quand ces deux facultés sont utilisées avec le maximum d’effets possibles dans l’évocation de ce que nous appelons la beauté, ont affaire semble-t-il, à une réalité qui n’est pas tout à fait la beauté, non plus ce que nous entendons habituellement par vérité. Si nous voulons tirer le maximum de profit, pour notre vie personnelle, de la lecture de la Divine comédie, force nous est de nous imprégner de cette grande parole de Goethe: « Vivez dans le Tout, dans le Bon et dans le Beau… »

(John Cowper, Powys, Les Plaisirs de la littérature)

°°°

« Il se réveilla à L’aube et marcha vers le soleil levant…en boitant. »

(Walt Whitman)

« Solo le pido a Dios

Que el dolor no me sea indiferente

Que la reseca muerte no me encuentre

Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente »

(Mercedes Sosa)

°°°

« La mélancolie est la convalescence de la douleur. »

« Il y a mieux que de flatter l’amour-propre, c’est de ne jamais le blesser. »

« L’homme a le don d’avilir la Nature en la touchant et de la rendre presque aussi ridicule que lui ! »

(Barbey d’Aurevilly)

°°°

« Un temps vient où les hommes seront fous. Et quand ils verront quelqu’un qui n’est pas fou, ils s’insurgeront contre lui, disant : « Tu es fou » parce qu’il n’est pas comme eux. »

« Un jeune frère dont le principal défaut était l’étourderie fut envoyé par un ancien à Alexandrie.

- Va chez Ériste le pharmacien, et dis-lui de te donner un kilo de mémoire.

- Quelques jours après le jeune revient, les mains vides.

- Abba, le pharmacien n’avait plus de mémoire. Il m’a prié de te dire qu’il a pour toi en réserve dix kilos de patience ! »

(Abba Antoine)

°°°

« Médiocre en tout, excepté en génie. »

« Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt. »

« Bienveillant pour l’humanité, et terrible pour chaque individu. »

« Il est difficile d’imaginer à quel point cet homme, qui se promène l’ait absorbé, peut ne penser à rien. »

« Tout est beau. Il faut parler d’un cochon comme d’une fleur. »

« L’ironie doit faire court. La sincérité peut s’étendre. »

« Asseyez-vous là, et expliquez-moi la vie… »

(Jules Renard. Journal)

°°°

« Notre vie est comme un rêve. Mais aux meilleures heures nous nous réveillons suffisamment pour nous rendre compte que nous sommes en train de rêver. »

(Wittgenstein)

°°°

«Ce n’est plus seulement sur moi que je m’appuie, je sens bien que je ne suis rien. Aux heures de force on s’oublie, et l’on n’et fort que de s’oublier. C’est par l’oubli de soi, qui permet à l’objet de vivre, qu’on s’impose le mieux à l’objet ; c’est quand on ne sait pas qu’on le modifie, qu’on le modifie le plus profondément. La vraie originalité s’ignore. On commence peut-être par celle dont on a conscience. Mais, plus on descend en soi, plus aussi on est soi naturellement, plus on est soi inconsciemment. Il faudrait ne ressembler à personne, tout en s’imaginant ressembler à tout le monde. Et, quand ils nous demanderaient de nous justifier, on n’aurait plus à se montrer soi-même, mais les seules choses consenties ; comme fait le bon ouvrier, qui n’a qu’à laisser parler son ouvrage. »

(C.F. Ramuz, Raison d’être)

« Le vent de la vérité a répondu comme une gifle à la joue tendue de la piété. »

« Orestie / rose du ciel / cornemuse de la vie. »

(Bataille)

°°°

« La nature est un feu artiste sur une route vers la genèse, et triant de lui-même l’énergie de son mouvement. »

(Gallien)

°°°

«Hélas, l’Univers est trop gros pour parler intelligemment, il bafouille et c’est bien tout.

(Pierre-Albert Birot)

°°°

« Même Dieu n’a pas résisté à écrire des livres pour affirmer son éternité. »

(Kamel Daoud)

°°°

« Une mère défunte, dit à son fils défunt : essaye de penser à des choses agréables, car nous allons rester enterrés longtemps. »

(Juan Rulfo, Pedro Parámo).

°°°

« Nous parlons de Dieu. Qu’y a-t-il d’étonnant à ce que vous ne compreniez pas ? Si vous comprenez, ce qu’il ne s’agit pas de Dieu. »

(Saint-Augustin)

°°°

« Confucius pleura. Lorsqu’il comprit qu’il allait bientôt, mourir, Confucius, pleura. »

(Annie Dillard)

°°°

« Si l’homme devait appréhender pleinement la condition humaine, il deviendrait fou. »

(Ernest Becker)

°°°

« Claudel, déjeune. Il parle du mal que l’affaire Dreyfus nous a fait à l’étranger. Cet homme intelligent, ce poète, sent le prêtre, rageur et de sang âcre .

- Mais la tolérance ? lui dis-je.

- Il y a des maisons pour ça, répond-il.

Ils éprouvent je ne sais quelle joie malsaine à s’abêtir, et ils en veulent aux autres de cette abêtissement. Ils ne connaissent pas le sourire de la bonté. »

« Claudel dit de Jammes que c’est le plus grand poète de tous les temps, et Jammes le dit aussi de Claudel. »

(Jules Renard, Journal)

Le sésame du conte

Le sésame du conte

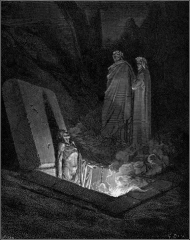

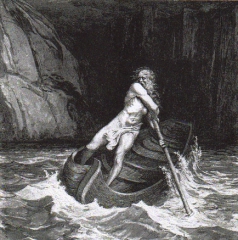

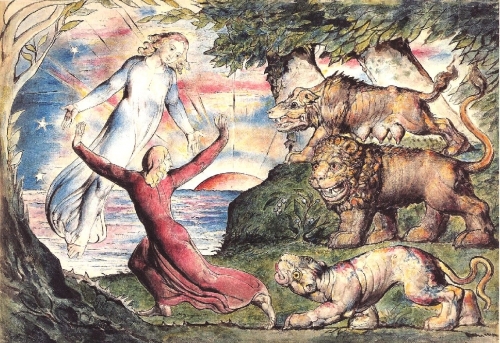

Or, c’est par celui-ci que Dante va prendre des nouvelles des mortels qui furent ses amis ou ses adversaires en la « cité divisée », pour apprendre avec tristesse que certains de ses estimés concitoyens lui réapparaîtront bel et bien enfer.

Or, c’est par celui-ci que Dante va prendre des nouvelles des mortels qui furent ses amis ou ses adversaires en la « cité divisée », pour apprendre avec tristesse que certains de ses estimés concitoyens lui réapparaîtront bel et bien enfer.