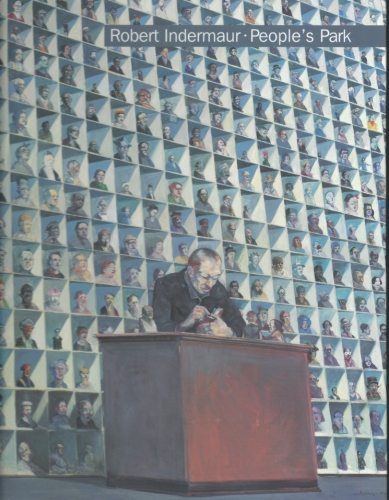

100 Variations sur Departure, People's Park et Casa Grande, de Robert Indermaur.

1. Pays lointain

Le premier Récit crédible remonte au quaternaire où le Créateur déjà se sent tout chose. Que faire de tout ça ? se demande-t-il en balayant du regard ce lointain pays de Lui-même. Le Verbe lui vient alors surgi du plus confus de sa mémoire et ce sera du tohu-bohu la première proclamation d'Entête : une lumière sera !

Mais quel magma que tout ça, quel cri primal au corps, quel désagrément que de naître dans ce désert grouillant ! Cauchemar de venir au monde, après quoi l'on se sent mieux dans les bras et les odeurs.

Le danger est immédiat mais il faudra faire avec les jours et les outils, broyer les pigments et chanter dans le noir déjà. Déjà !

2. Déjà

Un dé jamais n'abolira le hasard, mais la question des origines y échappe d'une façon ou de l'autre, et c'est dans cet entre-deux, entre jadis et jamais, que nous surprend cette lumière crépusculaire dont nul ne sait si elle est de l'aube ou des retombées de l'hiver nucléaire - même poésie floue des retours et des fins.

L'adverbe déjà se trouve répertorié, dans les glossaires, entre les mots déité et diacre, ce qui n'engage personne. Le Cyclope n'est pas visible sur l'image,mais les objets insulaires foisonnent et c'est déjà ça: tout dans le détail sans qu'on sache, là non plus, si c'est de Dieu ou du Diable.

L'espace est à vrai dire infinitésimal entre jadis et jamais plus, dont on pensait naguère qu'il durerait l'éternité d'une rêverie au bord de l'étang, mais le romantisme a changé de formes et Werther se la joue punk dans le champ de ruines de L.A. 2019 où c'est en vain cependant qu'il cherche la statue de la bourrasque, car le temps n'est pas encore venu.

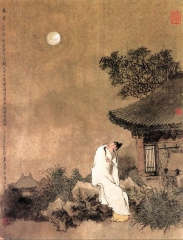

Du moins le rêve réaliste reste-t-il recevable sous la main du claveciniste aveugle dont les dominos de croches choient des pagodes en tuiles fines ou remontent les escalators et finissent en torsades sonores comme aux temples de l'Inde.

Ce qui fut sera, dit-on pour se rassurer, mais cela n'exclut pas l'attention la plus vive à l'Inventaire que concentre nucléairement le mot déjà.

Ensuite seulement nous parcourrons les allées parallèles.

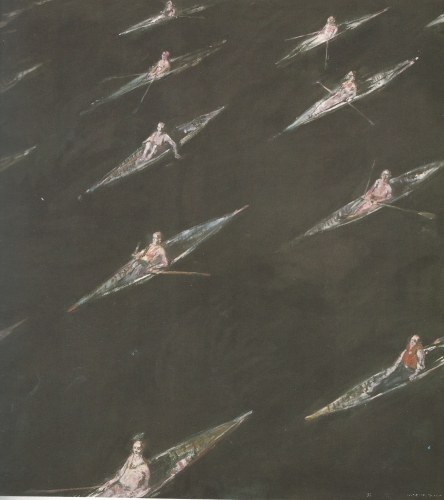

3. Parallèles

Pour ceux qui prennent le Temps en marche il n'est que de suivre le mouvement. Il n'est pas vrai que Brown ait tout dit à ce propos compte tenu des nouvelles données de la réalité quantique à sauts latéraux.

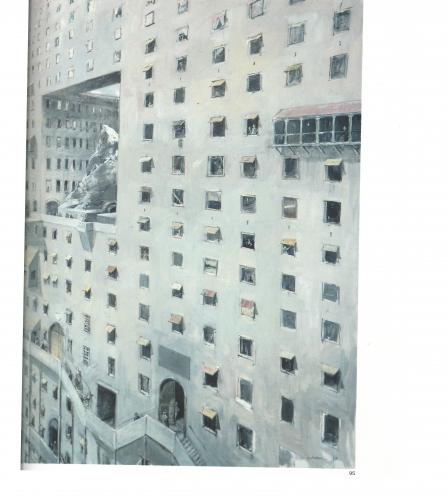

Ainsi la ligne claire du dauphin remontant à la Nature recoupe-t-elle parfois la pensée du fleuve que ne limite pas la barre des Horizons Barbecue - sept blocs en tout, surplombant la rivière de béton.

L'adolescent vif a beau s'impatienter derrière l'ancienne bibliothécaire au déambulateur prudent: à chacun selon sa capacité partout envisageable, donc ne jetons pas la pierre au virtuel claveciniste de treize ou seize ans sensible peut-être au silence blanc de Cézanne ou au saphir liquide de Bach. D'ailleurs on sait que toutes les lignes de tension ne sont pas continues ni parallèles, laissant ainsi ressource au corps et au rêve.

La poésie poétique chère aux veuves de diacres et aux jeunes indécis ne dit rien des lignes verticales des Horizons Barbecue, pas plus que l'élite de la culture culturelle aux prétentions usurières - sempiternel ressassement des éteignoirs.

Tandis que suivre le flux des lignes de vie, parfois tressées dans le réseau social le plus immédiat, revient à descendre la 5e Avenue à cinq heures du mat' un 4 janvier, comme d'un défilé séparant les Aiguilles Vertes des Aiguilles rouges dont le fond semble de glace noire alors qu'il est de macadam juste effilé par le verglas.

Cela pour les analogies verticales, en attendant de relier les lignes synchroniques des allées de grands magases aux heures comparables de Manhattan et de Ginza, dont les clients semblent savoir où ils vont.

Ledit savoir relève peut-être de l'illusion, mais on la suppose féconde par optimisme américain, inspirant ceux qui vont de l'avant autant que les assis ou ceux du contre-flot.

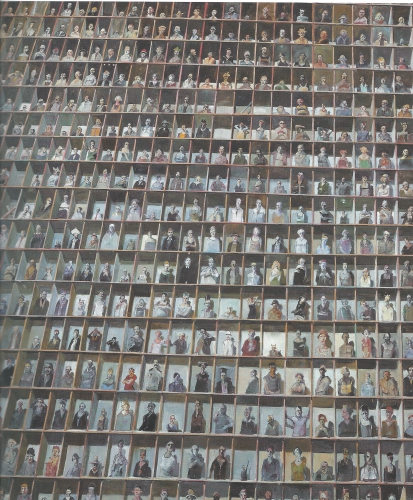

L'apparente monotonie des cheminements matinaux est un leurre découlant d'un préjugé suranné, de même que l'uniformité des visages, même à Shanghai ou à Tôkyo à l'heure de la première presse.

Tout est à vrai dire à revoir de notre façon de voir, le contenu signifié du container autant que le bleu Constable du ciel de ce matin: Le Panopticon s'impose.

Le Mur est tombé dans les mémoires, où les Tours l'ont rejoint, mais de la batterie des Horizons Barbecue aux lignes à haute tension traversant les terrains vagues on reste dans le mouvement.

4. Mouvement

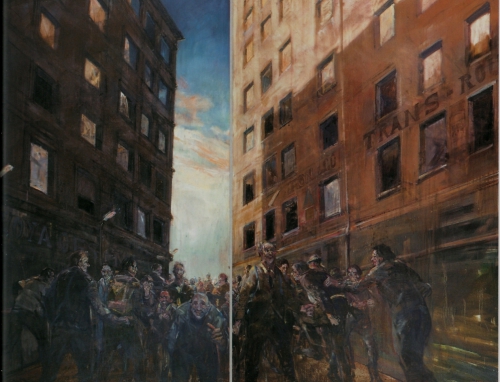

Un fantastique appel d'air met tout en branle à l'ouverture des coffres, qui fait affluer aussitôt la multitude des costards et des masques autour des écrans frappés jour et nuit d'hystérie calculatrice. Cela pour le cinéma genre Wall Street du pantin trader.

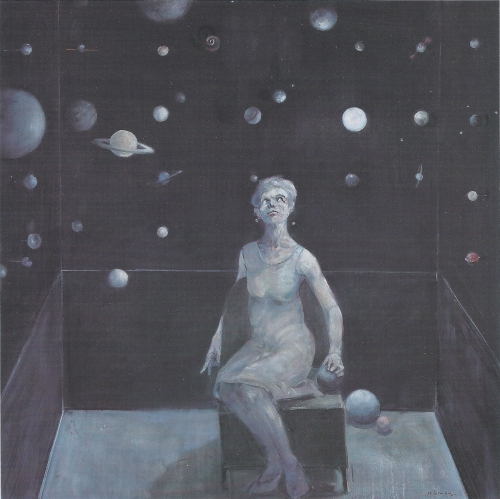

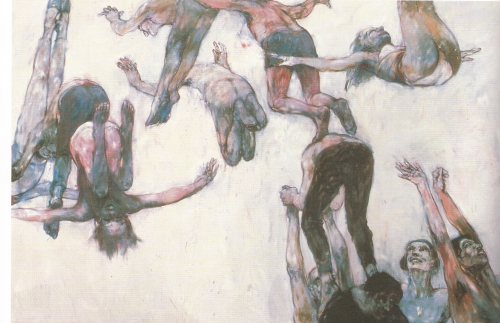

Mais le vrai Mouvement, à purement parler, est à la fois antérieur et plus sidéral, exercé depuis la nuit des nuits autant que dans l'actuel silence des deux infinis striés de comètes et de particules de cendre ou d'élémentaire pollen.

Avant les défilés hagards de la première heure de pointe, avant l'endiablement des foules, c'est, avant l'aube de la ville-monde comme un frôlement d'écailles en lentes volutes aux fenêtres songeuses: l'Anaconda mythique se prépare au premier mouvement dans l'immobilité recueillie de l'orchestre philharmonique, attendant le geste initial du Maestro, un tour de clef et la Rolls musicale se réveille dans le Grand Auditorium, illico relayé à tous les étages des Horizons Barbecue et juste dans les guérites des jardins prolétaires, de l'autre côté du décor à falaises.

Une fois de plus cela s'agite ce matin dans les canyons urbains, mais le regard panoptique voit au même instant la grimace impatiente et la lenteur du ciel, dans le saisissement et le ressaisissement, à chaque fois, de se retrouver par les rues et les bois et les mers et les gens...

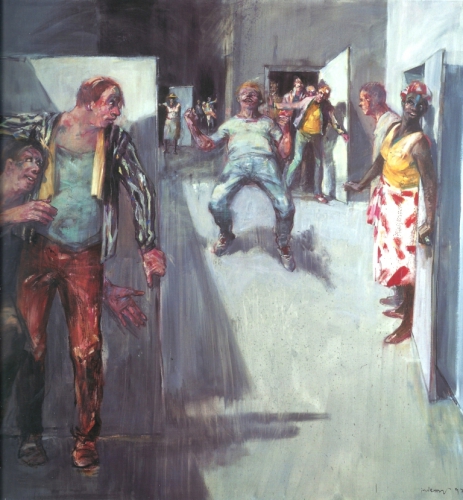

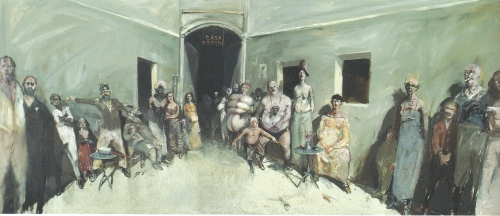

5. Les gens

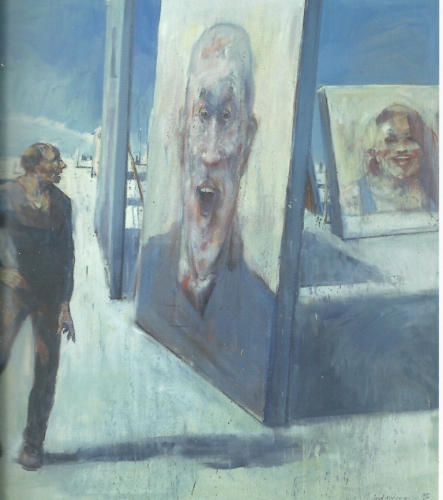

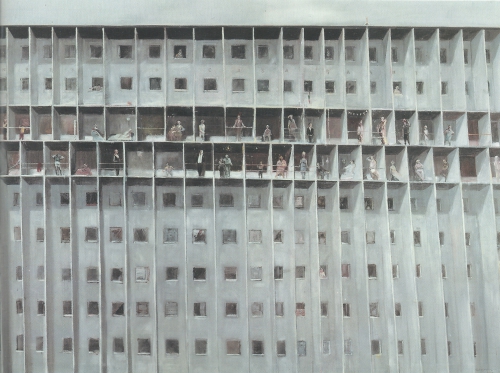

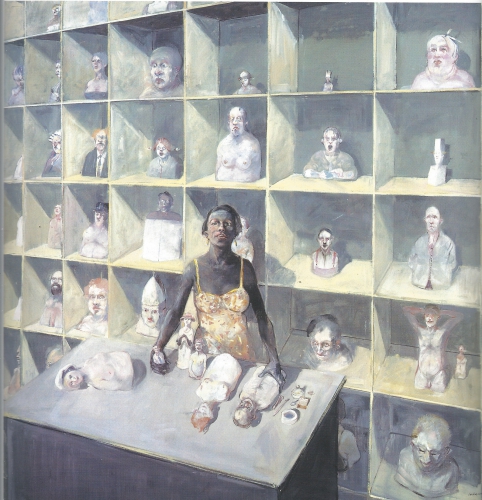

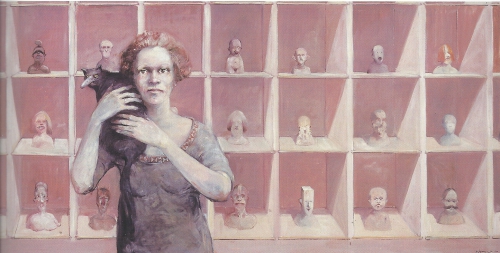

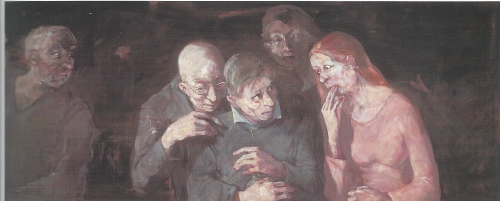

On ne voit rien sans faire dans le détail: on ne voit que des tas et le traitement logique des gens finit alors dans les camps. Rien à voir sans les visages, rien à dire des tas sans les noms.

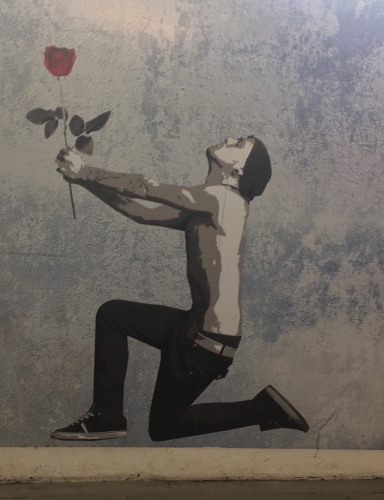

Le nom de Fodé Touré Keika, natif de Guinée et dans sa quinzième année quand on a retrouvé, avec celui de son frère Alacine, son corps gelé dans la trappe du train d'atterrissage du Boeing 747 où les deux garçons s'étaient planqués - ce nom reste gravé au mur du Temps, signant ce message que l'ado portait sur lui: "Donc si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous. Enfin nous vous supplions de nous excuser très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique"...

Or les gens se pressent de nouveau, ce matin, au pied des parois à étages, impatients de les gravir, et dans le tas, là-bas, se distinguent des visages - ces visages portant autant de noms.

6. Les noms

Les noms sans visages des martyrs resteront dans la mémoire des murs comme autant de trous noirs dont l'antimatière nous soumettra à jamais au vertige du pourquoi sans pensée d'aucune réponse sûre.

À moins de vingt ans m'est apparu le Mur de Berlin, plus de vingt ans avant son écroulement sous le boutoir des mains nues, et le lendemain je déchiffrais, aux murs d'Auschwitz, les noms hurlés de visages à jamais réduits au silence.

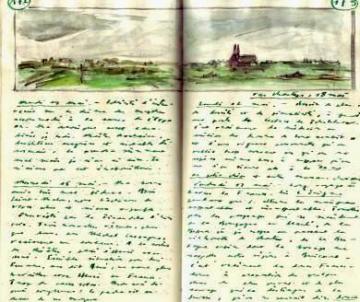

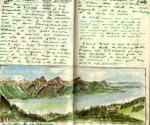

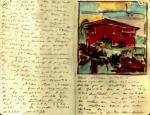

Dans ses carnets l'Artiste aura noté aux mêmes lieux: "D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi".

Or c'est par cette faille de douceur en nous que passera le meilleur de notre violence, enfin vouée au fracas des verrous...

7. Veilleurs

À en croire certains, Big Brother s'occuperait toujours du job, et ce n'est pas qu'une légende urbaine, à cela près que ses drones n'obéissent pas à nos critères, jugés "non pertinents" par le Système. Il est vrai que nous n'en avons qu'à la survie réelle par les oraisons polyphoniques et les sentiments distingués, sans oublier les couleurs.

Le bleu ciel nous inspire toujours superlativement, mais ayons garde de le confondre avec le bleu pixellisé à outrance des calendriers de l'Optimax, cette machine à leurrer au même titre que les services de Miss Météo. Au risque de nous répéter, répétons que l'obsession de la météo contrevient à l'exercice de la veille et doit, à ce titre, être moquée. Tandis que le bleu ciel selon la tradition, de Giotto à Constable via Tiepolo, mérite toujours révérence et référence, disponible toujours et encore aux rayons Repro des grands magases.

Notre veille inquiète les sectateurs de l'Extinction des Sens, dont les nouvelles installations se multiplient dans les quartiers déjà touchés par le désabusement métaphysique et pire: physique, et pire encore: secrètement sexuel donc lié au sang de l'âme. Après la sinistre époque dite du Caisson, très en vogue dans les étages les plus friqués des Horizons Barbecues, à notre tour de nous inquiéter des parodies de salut par la chasteté chafouine.

Veillons donc!

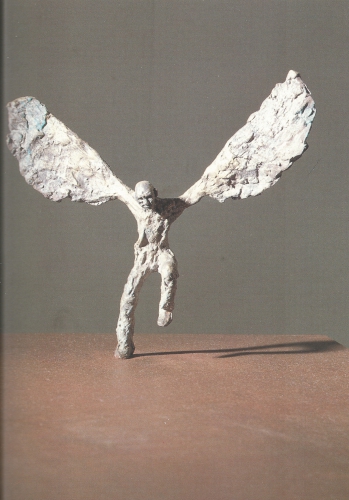

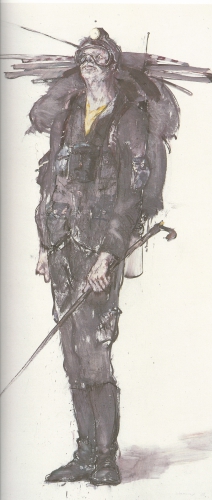

8. Les messagers

Tous n'ont pas l'uniforme ni ne se reconnaissent forcément au frémissement d'ailes des envoyés à l'ancienne, ainsi l'Attention de chacun est-elle requise par delà les apparences, et c'est un premier ressaisissement non négligeable surtout dans la ville-monde où toute concentration bonne se disperse.

La destruction massive des denrées de survie par les sbires des oligarques du Profit Brut reste une donnée mondiale que les Brigades de Nettoyage s'affairent à effacer de toute mémoire, mais les messagers ne sont pas là pour le décor: bel et bien incarnent-ils l'avant-garde de l'Anti-Système dont tout bénéfice d'énergie sera naturellement recyclé dans la ventilation du Pneuma.

Les Salutistes ont montré l'exemple dans les quartiers de lèpre urbaine, que les organisateurs de reconquête des terres arables suivront à leur façon dans les grandes largeurs des plaines latifundiaires, parfois en dansant la rumba ou la zumba, selon la latitude et les traditions. Du moins la reconnaissance du principe angélique est-elle suressentielle: l'esprit de sacrifice ira donc de pair avec le refus d'obtempérer à la loi du plus muni, et n'en doutons pas alors: tout ça jettera de la neuve lumière sur la Face d'ombre.

9. Terrains vagues

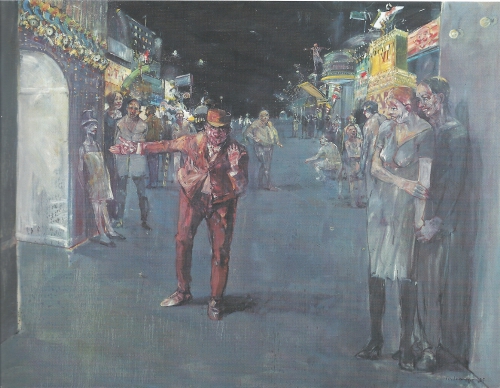

Cependant il y a lumière et lumière. Les éclairages inhérents ou latéraux peuvent être trompeurs, et pas que sur les scènes de crime ou tout à coup chaque pierre et sa face cachée devraient compter pour double preuve dans l'éblouissement expert. Ainsi le côté théâtre de l'absurde des jachères industrielles ne doit-il pas nous abuser non plus, ou plus exactement: ne pas nous détourner de la scrutation détaillée des visages, car c'est par là que l'alerte commune sera donnée en cas d'Apparition par voie supersensible.

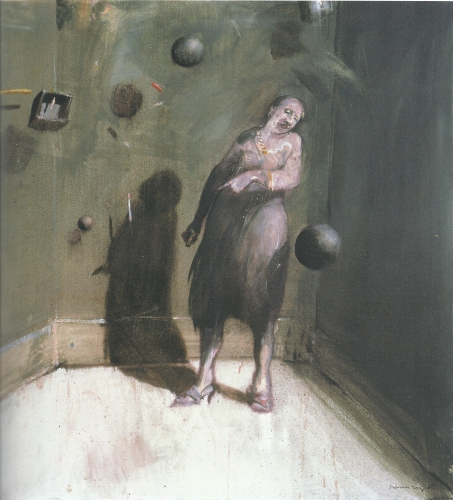

Passons cependant sur les phénomènes paranormaux et autres étrangetés: ce n'est pas non plus de cela qu'il s'agit en l'occurrence mais de saisissement réel à valeur de révélation à ce moment précis, autour du Marcheur Rose soudain interdit et des Immobiles ne sachant où regarder mais percevant ce quelque chose qu'on appellera ce soir Mystère.

10. L'obscure clarté

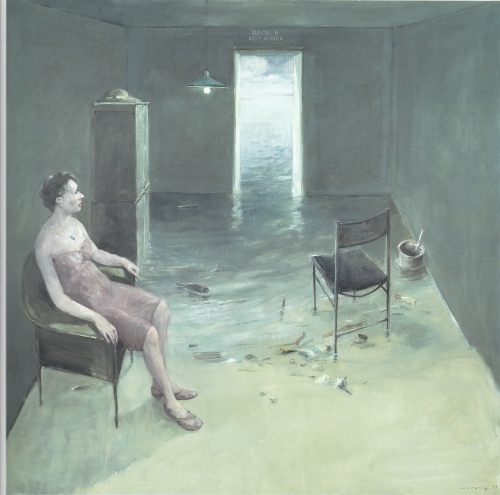

Ceux qui ont des options préférentielles sur les lofts les mieux situés de la Wellness Tower, fleuron de la Nouvelle Cité, pourraient déchanter, autant que les spéculateurs jouant sur le cours de la Lumière au moment même ou les eaux évaporées tournent en boues acides.

On peut ne pas souscrire à la lettre à l'archaïque parole selon laquelle les derniers seront les premiers, quelque secrète vérité que recèle cette anticipation d'une autre dimension, mais sans doute la part d'ombre des rues passantes nous reste-t-elle plus propice, à nous visages burinés et tendres veilles feuilles de solfège, que leur rive javellisée se la jouant Brave New World.

La distinction des nuances du gris suprême de la Ville-monde en trente-six mille irisations moirées reste l'apanage des Sujets Sensibles de toute observance et condition. De même l'opposition de la lumière naturelle et de l'ombre demeure-t-elle plus que jamais du domaine de la réalité plus que présente non moins qu'intouchable.

.

.

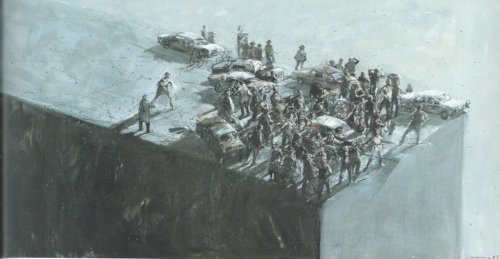

11. Failles

On dit au bord du gouffre que ça craint. Mais avant l'aube c'est au ventre que se ressent ce vertige: falaise au bord de rien qui surplombe cependant notre sang; et panique au creux des reins; et terrible lucidité de la vue interne. On sait en outre que la maison sous la table menace parfois de déborder par les meurtrières genre retour du refoulé. On répète alors que ça craint aux parapets de la subconscience.

Ensuite on se fait à la rumeur des failles, la vie remontant à flot des entrailles du sommeil au zinc du matin, via les tubulures du métro et maints escalators jusqu'aux crêtes encore crépitantes d'étoiles de la Skyline.

Les hauts toits asymétriques font office de fumoirs à toute heure ou de tremplins concédés à l'industrieuse rêverie des fins de matinées ou des vestiges du jour. Un regain de porosité se décèle chez les passants des poutrelles aux yeux levés d'entre les drapeaux blancs. Tant d'innocence et souvent sans chapeaux !

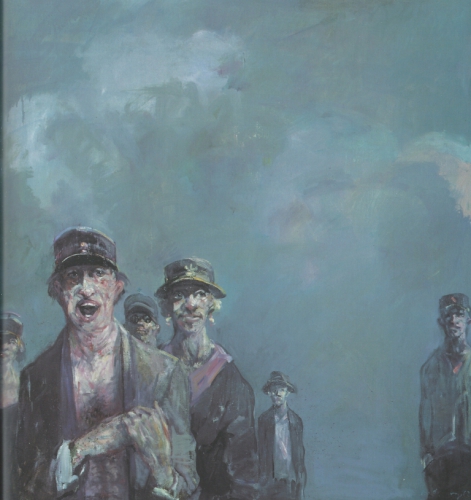

12. Des Chapeaux

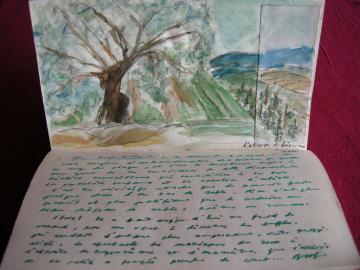

Il reste encore sur les toits de vieux nègres sages à porter le chapeau en toute dignité, et ce ne sont pas les règlements récents sur l'émancipation des personnes qui y changeront quoi que ce soit, tant il est vrai que l'élégance acquise ou naturelle s'apparie à celle de l'Arbre majeur.

La mémoire de l'Arbre nous préservera mieux que les protocoles japonais. La Nature ne se rappelle qu'incidemment nos origines, mais l'évaluation des résultats de toute espèce nous reste accessible moyennant un peu de beau sens.

Le beau sens oriente le choix des couleurs et détermine, par la variation des orbites et le lent mouvement des têtes suivant les doux regard du grand âge, cet orbe de bienveillance qui fait auréole au monde, honorant la Croix Noire comme les perles de bois de lune du piano de Thelonius Monk et autres conseillers spéciaux méritant l'écoute.

13. L'Aurige

Pas plus qu'on ne dit une oracle on n'écrit une aurige, et pourtant voici que sur le Paseo suspendu surgit la Sagace à roues ferrées que tire le cheval bipode jamais à cour de visions fût-ce au dam de la Horse !

Passés sont les temps où Bleus et Verts se massacraient dans le tumulte des chars politisés, mais le Jeu perdure en toute galaxie conviviale avec toujours son goût de sueur citronnée aux aisselles en touche ou sa verte saveur de pelouse au pourtour des galopades, cela fût-il loin des Olympiades gratuites d'avant l'obsession chronométrique et les mirobolants bombements de bourses, loin des savanes éthiopiennes ou des fleuriers démocrates de la lutte à la culotte.

Cependant voici quand même, dans le rêve un peu nostalgique, la Sagace en soie sauvage sur sa coulée de macadam et les fervents disséminés qu'on dira quelque temps encore happy few.

14. Circulation

Quant à la lutte contre les angles droits, nous en faisons notre affaire et même aux carrefours: surtout aux croisements des affluences logiques, mais aussi à toute occurrence défensive requérant la sieste turbo ou la douche solaire , le détour nonchalant voire la fugue à tout le moins imaginaire.

L'attention flottante règne naturellement dans le tamponnement des monocoques multicolores du Luna Park où nul ne craint de regarder partout à la fois, et cela devrait édifier les aspirants à la détente d'atmosphère en toute zone urbaine menacée par le format carcéral, allées ferroviaires et solariums compris.

Qu'on ne se jette donc plus en ligne droite du dormoir privatif aux cellules de labeur stipendié: la tangente à courbe flexible est un acquis certes récent des thérapies en la matière, mais l'essayer c'est l'apprécier !

Dès lors, l'usage faisant loi, verrons-nous la déviance inventive faire florès...

15. Le sens du sens

La question se pose alors: pourquoi tant de précipitation ? Et cette inquiétude: où va le pendule ? Qu'attendent-ils en serrant l'instant de si près qu'ils le pressent et le stressent ? Qu'espèrent-ils ? Quelle île ? Quel au bout ? Quel cap derrière les containers ? Quel fantasme océanique les attire-t-il vers quel lagon de piécettes ? Quelle sortie de l'animal songeur par le tourniquet des hagards ? Quel taraboum de boucan pulsionnel qui échappe au branle ?

Si la circulation n'a pas de sens alors renonce à la rue de la Félicité, ce tendre souvenir sous les toits des Batignolles au temps où vous aviez sous vos pieds nus le mol asphalte de mai, ou plutôt ne renonce pas, ne renonce jamais: perds-toi en gesticulations sémaphoriques mais garde le sens - ah mais retiens-le par la tresse !

S'agissant des errants et autres sans-abris au sens extensible, par delà les dormoirs genre cartons à piano et tutti quanti, la question du sens est à poser tant avant qu'après la soupe exigible et les colis du coeur, autant dire tout le temps qu'on respire, valable aussi pour toute catéchumène faisant tapisserie ou tout gang bang , toute forme de tribu ou de clan même du panier boursier, toute coloration pigmentaire et toute affiliation à sectes ou paroisses - jusqu'à l'Eglise Agnostique Informelle juste tolérée par le Parti de la Tisane.

Bref, l'agitation n'est que vaine illusion à faire taire Rossignol.

Mais les voeux pies et les clignements de connivence convenue à la poésie poétique ne seraient eux aussi que des leurres, alors que la mélodie est à retrouver du sous-sol au substratus, et le rythme délibérateur ou sorcier.

Ne jetons la pierre ni aux employés modèles ni aux mères et pères de famille respectueux des heures de potage ou d'injection de sagesse. Retour permis à la ronde joyeuse et aux flonflons de villages à trombones et orphéons. Enfin, à tous les sens de la nouvelle loi sur la bienveillance en préparation: attention au sens interdit !

16. Hauts-lieux

Ayant constaté que l'avenir des volailles en batteries était confiné, nous en avons tiré diverses conclusions qui ne concernent que nous: disons quelques centaines de millions sur quelques minces milliards. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

En d'autres temps nous eussions opté pour la position du stylite: seul dans le désert, tout nu sur sa colonne à vaticiner très au-dessus de la turbulence venteuse des sables et autres données tautologiques selon lesquelles il faut que bouge ce qui bouge.

Or nous faisons avec le désordre: qu'on se le répète à l'heure du goûter. Notre lieu d'élection restera sous le pommier, mais à titre indicatif, en somme métaphorique puisque le goudron ou la terre battue nous conviennent tout aussi bien.

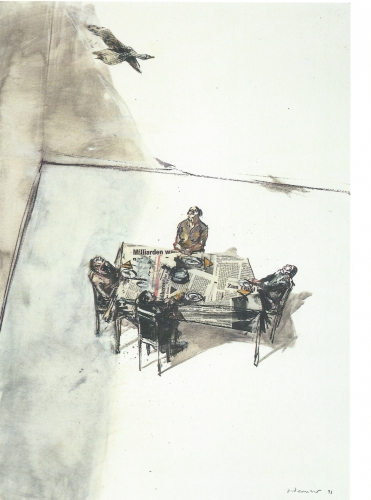

Nous n'en somme plus aux explosions de caca des rejetons de belles familles trépignant à la porte des studios et se webcamisant eux-mêmes pour que ça se sache. Ces anodines bravades nous font sourire, mais nous demandons plus. L'implacable humour des lucides requiert discipline et tenue dans toutes les situations. Ainsi est-ce sans esprit de provocation que nous avons déplacé les lieux et le temps de l'entretien familier et de la consommation des quatre-heures: voici la nappe mise au beau milieu du fantasmatique trafic juste avant le lâcher des employées et employés de l'Alcatraz mondial du taf.

La story de nos "moi" multitudinaires est en cours de montage un peu partout. Peu importent le moment et le lieu puisque c'est à tout instant et jusqu'au bout de nulle part. Sur le tapis volant de la toile dépliée entre les feux rouges et les giratoires inspirés des derviches, nous devisons le plus tranquillement du monde à l'unisson vibrant des Ancêtres, et notre accueil s'élargit avec les heures.

La nuit venue nous rejoindront les addicts aux yeux brûlés. Nous sommes là pour soigner toute addiction.

17. Accrochages

Le type a regardé la caisse de l'autre avec un certain regard qui a déplu. Les types se sont toisés d'un rebord à l'autre avec un certain regard qui a déplu en masse. Le regard qui déplaît est désormais Légion chez les coiffés et les hirsutes - et les éméchés sont légionnaires sur les chaises de coiffeurs alignées au bord du gouffre.

Au commencement on a juste dit à son voisin que sa Pontiac faisait de l'ombre au gazon. Alors Ivan le primaire a foutu sur la gueule d'Ivan le secundo. Ainsi les Acerbes et les Crotales sortent-ils de leurs caisses pour se véhémenter en invoquant 1914 et 1389 ou même pis en cas de relance picrocholine: à fond la caisse et que je t'estourbe et te ratafiole. Pour un peu que je te génocide ! Après Clausewitz le delirium toutim!

Depuis lors les regards qui déplaisent ont fait des petits dans les espaces verts. Gaffe à toi si tu le relèves, tout en lisant pacifiquement Dylan Thomas, sur tel ou tel traîne-mine ressentimental impatient de se vexer pour rien, gare à toi Bambino qui invoquerait l'innocence du Poète à cheveux brun rat ou je ne sais quel Parlement du ciel et autres royautés marines: celui qu'on vexe même sans le regarder est à lui seul un escadron noir de vindicte aveugle aux mobiles duquel psycholobes et sociosophes n'entravent que nib. Ex nihilo surgissent les drones de la haine aveugle !

Cependant le fils de DJ Thomas reste aux platines: "L'âme de mes pères grimpe dans la pluie"...

18. Vie et destin

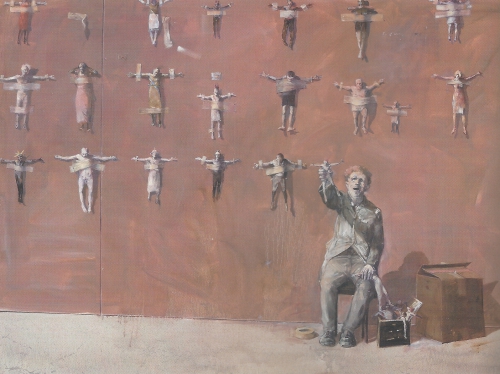

L'indéniable Croix n'est ici ni signe ni symbole: c'est une femme qui ouvre les bras. Présence réelle.

Il est certain que la Personne survit au genre et au nombre. Le croisement indique la double occurrence de la statistique et de la note juste, mais on peut composer. Une vie se cherche tout son durant par les allées et les vallées, mais la présence ne s'affirmera que sous le sceau d'une signature. Tel étant le destin.

Au carrefour des possibles se tient donc cette femme. Prénom Mystère. Hier encore on l'eût taxée de gendarme. Pas un compliment: on entend déjà virago, nul sens de la musique n'étant prêté à ce rôle soviétique, pas plus qu'aucun sens de la gouvernance au coiffeur peignant la Lune ou au poète en sa nursery. À l'heure H du calendrier GMT nous constatons qu'une existence entière d'occupation programmée devient la norme loin des collines et des rivages, sur le modèle unifié de la ville-monde aux casiers. Prénom Maria murmure dans le sien: "Une femme ne doit pas désirer composer". Et la chorale des imams ventriloques de corroborer: "Une femme ne doit surtout pas désirer composer".

Total encore en cours: les meufs se cantonneront à la toute intuitive, à l'ineffable et à la toute profondité. De même sera jugé fiote tout contrevenant à la pudique masculinité supposée ne rouler à vue que sa mécanique.

Salade a reparu le long des canaux de l'arrière-pays, pour surgir soudain ras le lac au milieu des tombes de chats dont les prénoms tintent doux, tendre avatar en bleu de chauffe du poète de passage.

Salade le SDF cherche un sens à sa vie et les douairières ricanent bas: les plus impatientes en effet de verrouiller chacun dans son rôle. Salade n'en a que foutre mais le casier est le casier au dit des rombières, et tous ces artistes, tous cesoriginaux, tous ces désoccupés restent à surveiller par Big Sister le tyranneau des tea-rooms.

Prénom Nadejda se fiche bien elle aussi de sa dégaine de docker des quais de Voronej. On dit parfois de tel ou tel sort qu'il n'est pas une vie, mais le destin de poète persécuté relève de la note juste et la mémoire est un devoir de musique. La note sensible reste quelque part à l'abri des puissances écrasantes. Pèse toujours et encore l'écrasante option qui fait rimer Stalinov et Poutinov, mais des voix se font entendre encore dans les jardins et Prénom Céline est brodeuse au petit point dans les constellations de vocables.

Ce qui est suggéré à ce carrefour est que le destin est une modulation. Nul n'est prédestiné sauf à se soumettre aux dominations et aux rôles. Les processions sectaires vont remettre à coup sûr la sempiternelle baston, mais la femme aux bras ouverts indique une possible sortie du sacré: par ici la musique !

Prénom Clara fait alors décoller son Steinway du tarmac de la ville-monde, et c'est ainsi que la vie se fait destin.

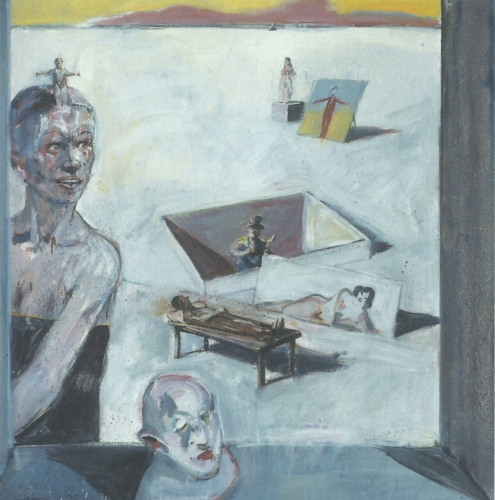

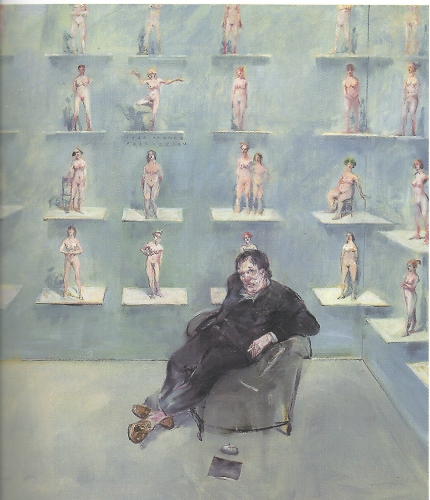

19. Veni creator

L'immanent poème sera conçu selon la vieille story qui ne peut être que vraie puisqu'elle est belle: du tohu-bohu de la table en sept jours surgira le monde, et la Lumière sera, mais au commencement les sons compteront plus que les choses.

Le premier chant, après le primal cri déchirant le rideau de chair, reste à ce jour une énigme que nulle entourloupe créatrice ne verbalise.

D'ailleurs regardez-le: créateur de quoi ? Le puzzle est antérieur et dès lors il n'est question que de montage. Les cosmogonies relèvent du jeu d'enfance, et la Mésopotamie vaut le Popol Vuh. Quoi qu'il en soit le poème est la seule réponse à sa propre question, son propre accord, sa propre contradiction

Sur la Table se distingue un dictionnaire de rimes et divers objets usuels, crayons de couleurs et fragments de papyrus numérisés de marque Empedocles, entre autre premiers graffitis du moi-monde.

Le puzzle est antérieur, mais subsiste le privilège, accordé à la poétique divinité, toute descendance confondue, de nommer les noms et de citer les choses à l'Appel. Ainsi d'Elohîm: La terre gazonnera du gazon!

Et le Glébeux ensuite d'y aller de ses nomenclatures. Et DJ Dylan, reprenant les platines de DJ Thomas, de s'autoproclamer hériter des veines brûlantes gardiennes de la goutte d'amour.

Dès lors qu'on multiplie les naissances par le Verbe, autant s'en donner à corps joie, et telle est en effet l'allégresse de l'enfant magicien relançant le scénar des Sept Jours et se préparant subconsciemment au plaisir des recréations.

Une orgie bavarde prélude à toute composition soumise à la quadruple règle de l'harmonie et de la mélodie, du swing et du saut quantique. La note sensible cherche longtemps à se résoudre en sa tonique, mais y a pas le feu disent les bons maîtres qui ont souci de la caisse à bois autant que de la propreté des menottes, pendant que dehors ça castagne et ça vocalise sur le tas à l'anarchie des slums.

Cependant on ne dit pas assez l'importance de l'école du sourire, bien plus gentiment formatrice de contrapuntistes fiables que la prétendue justice divine, fiel et foutre toxiques des marchands de temples et de leurs ouailles étiolées.

Nous requérons l'asile des quatre vents et de l'éternelle glossolalie du merle matinal. Nous revendiquons notre statut d'intermittents du poème. Nous exigeons la relève des haies éconduites sur dossiers par des bureaucrates infoutus de voir n'était-ce que la commodité du bocage -et ne parlons pas de sa grâce !

La Table est mise sous les cintres du merveilleux castelet, et voici voleter les doigts du Creator sur la tour de glaise au bourdonnement de serpent phraseur. Un voeu venu d'ailleurs fait dévier ses mains de la prière au poème et voilà la première musique du tourtour. Les voix du grand coquillage reposant entre les multiples outils du mage à magie feront écho en consonance à ce début de polyphonie.

Ce n'est pas comme si tu venais au monde, se dit alors la divinité poétique à doigts de fée potière avant le grand feu et l'émail des antiques recettes - ce n'est pas comme si, c'est comme ça !

20. De l'autre côté

Celui qui tourne le dos au mur ne le fait pas en rêve: l'évidence de l'obstacle conditionne le premier élan du refus, et c'est tout de suite du solide dès le trépignement du premier âge. Qu'il soit d'imitation ou d'invention n'importe guère, ni qu'il participe - cantilène obsolète -, du seul acquis ou de ce qu'on dit vaguement l'inné sur le ton scientiste idoine.

Vous vous rappelez le moment précis où pour la première fois vous vous êtes dirigé dans le sens opposé sous l'impulsion de vous ne savez qui ou quoi, sachant cependant que l'invisible main qui vous dirigeait parlait à sa façon votre langue, et quelle onde de joie tout à fait inconnue vous a fait alors découvrir cet autre en vous qui tirait la langue aux tu-dois-tu-dois-pas. Or vous n'en avez pas tirés de contre-règles bornées, ni de révolutionnaires foucades à peaux de balles, mais de nouveaux possibles à multiples curiosités qui vous ont fait repartir à la fraîche dans la féminité du monde et pas moins lascars pour autant d'écorce et de sève, au dam des binaires.

Aux guichets tout élan de poétique enthousiasme tombe souvent à faux ou à vide entre les manchons de lustrine et les fronts de lenteur morose des préposés au refus de tout lâcher-prise ou de toute autre direction que celle des Instances, mais les tangentes sont nos branchies de rêveurs en apnée et, par delà les manières belles ou mauvaises, un solfège d'invention peut se faire style dans un sens ou dans l'autre.

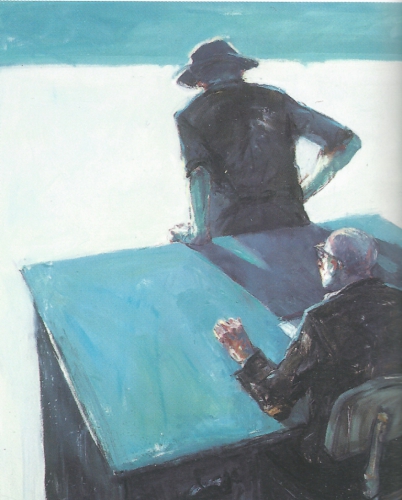

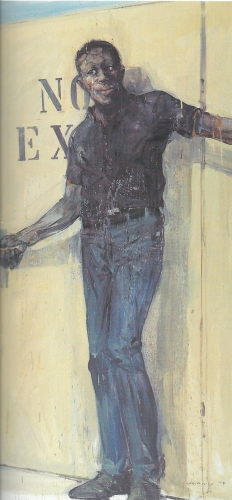

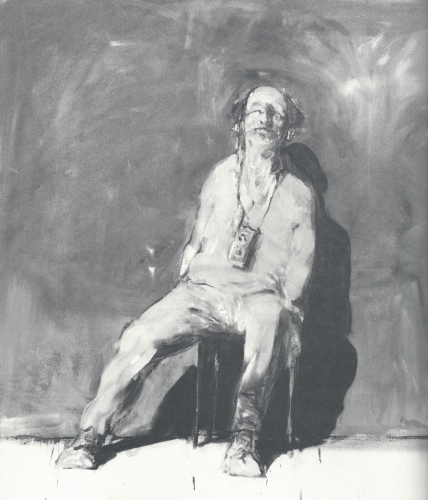

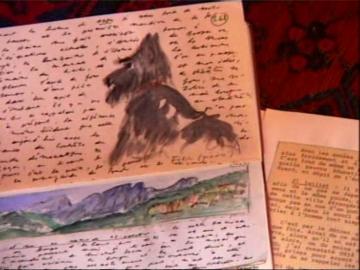

21. Blacky

Celui que je vois me regarde. Je me trouvais à l'autre table avec mes carnets et ma gouache et je l'ai vu bleu dans le rose des chaises, noir comme un Noir et les mains jointes dans le silence latent. Je ne sais pas si c'est du larvé racisme que d'apprécier la beauté de certains Noirs mais celui-ci, bleu et seul à sa table entouré de chaises roses, me regardant le regarder, les mains jointes sur son verre, m'a rappelé cette phrase dont l'or luisait dans le tout-venant gris poussier d'autres phrases: un archange est là, perdu dans une brasserie.

La beauté du Noir traduit à mes yeux une ancienneté vénérable qui l'apparente à l'Arbre protecteur de palabres, mais le blues et le rap ont partie liée au refus d'oublier. Un conteur affleure aux lèvres de celui que je regarde me regarder lui prenant cet instant pour le lui donner.

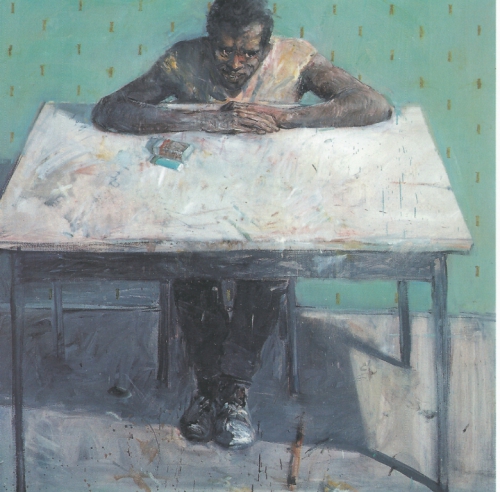

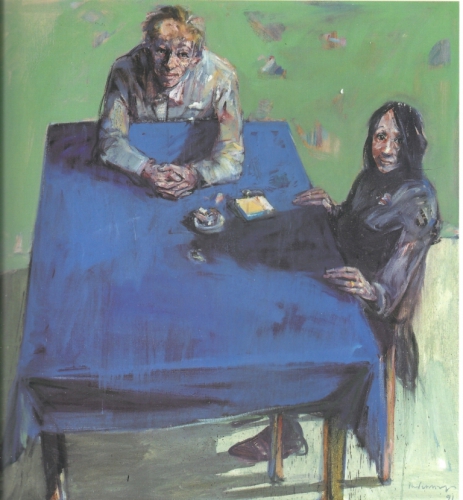

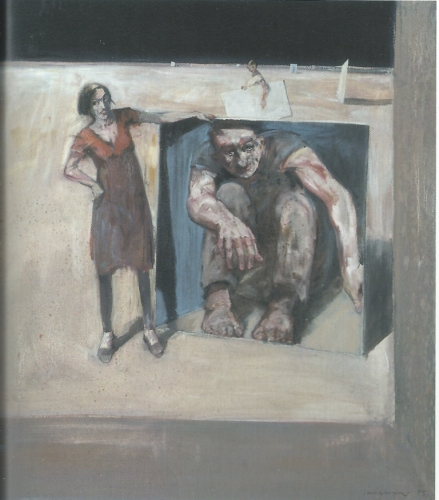

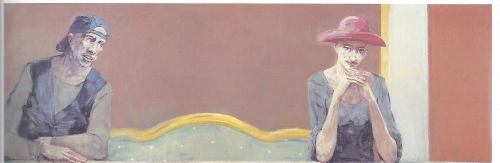

22. Story

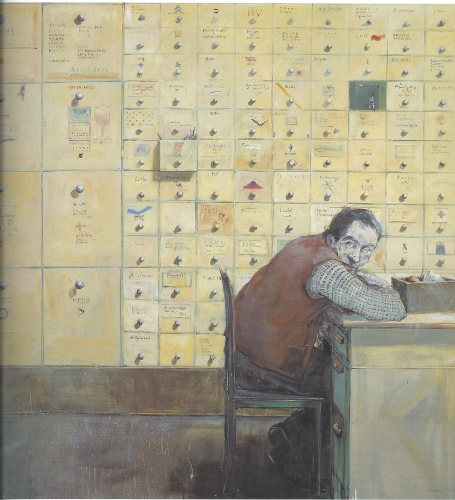

Rien de ce que vous direz ne sera retenu contre vous. Vous avez l'air d'être seul mais vous ne l'êtes pas. Vous avez l'air d'être écrasé par la table mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pour rien dans le choix du vert Véronèse sur le fond duquel l'Artiste vous a représenté, auquel vert votre briquet de fumeur fait consonance. Tout ce que vous allez dire n'engage que votre divinité personnelle. Vous avez l'air contraint mais cette image de vous n'est pas de l'espèce à vous soumettre à quelque rôle que ce soit. Ou alors vous seriez simplement l'homme qui est là. Vous avez l'air de sourire au sourire que celui ou celle de l'autre table vous adresse, que nous pourrions appeler l'homme ou la femme de l'autre table. Et nous pourrions imaginer que ces regards s'accordent en réalité. Une story possible serait ainsi en passe de se raconter. Qui sait ?

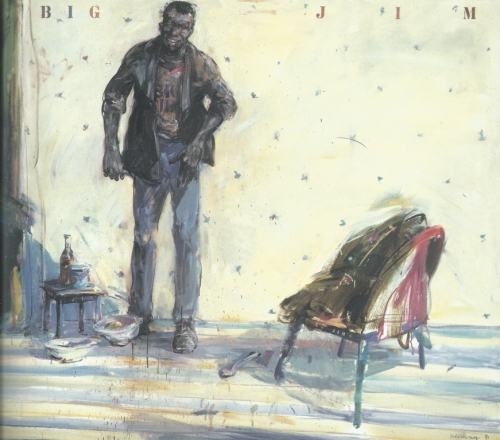

23. Au poisson-lune

Des types de ce gabarit, j'te jure, tu peux compter dessus. Au casting matinal des journaliers, c'est toujours lui qu'on pointe le premier. Une échelle à lui seul. Plus près du ciel y a pas, et la vanne vieille comme Titan: et ça va là-haut ou quoi ? se perpétue par les chantiers ou sur les docks autant que dans les congrès de l'interlocution chirurgicale ou planétaire si ça se trouve - et ça se trouve. Mais à l'armée ils sont surtout Américains et le plus souvent sergent décorés. Ce qu'on remarque aussi, et c'est vérifié par l'Office Orbital des Statistiques, c'est qu'il y a peu voire point de génocidaires de cette taille, mais n'en faisons pas une théorie qui se réclamerait latéralement du fait que Prénom Abraham, bienfaiteur présidencial des Natives, restât le plus grand quand il était assis.

L'immensité physique est pourtant une donnée recevable en matière d'imago, et ceci avère par contraste le soupçon porté sur les poitrines creuses et autres disgrâces psychiques en matière de cruauté compulsive fauteuse de crimes contre l'Humanité.

En 1981 La Nouvelle-Orléans m'a frappé par la laideur de ses Blancs. Trop d'obèses et trop de maussades à vue. À l'opposite alors, dans le quartier de Tremé, derrière le Carré Français, je serai tombé sur ce premier avatar du Big Boy, surnom The Tower, saxo taiseux au regard doux, considérable en dépliement vertical et dansant élastiquement à La Parade, là encore au premier rang de droit quasi surnaturel.

Tout ça pour ressaisir le poème vivant Prénom Big Jim. Valable déjà pour le barde russe Prénom Vladimir, poème dès son apparition de colosse chaloupant comme dans un film épique aux blancs et noirs se bousculant sur de vertigineux escaliers. Valable aussi dans le déploiement de carcasse râleuse du barde celte Prénom Louis-Ferdine vaticinant dans les entrailles de New York ou sous les ruines de Dresde.

Mais revenons plutôt au grands ingénus et aux dames surélevées de naissance.

Les très grandes cheffes à secrets valent spécialement la visite dans le creuset d'odeurs nourricières, ainsi que les herboristes monténégrines en exil et les plénipotentiaires de la Tradition masaï parfois réunies autour des feux de nuit des Horizons Barbecues. Bercer le muchacho ou panser l'alezan, loin des foules énervées, requiert une tranquillité d'âme que l'Afrique en elles n'a cessé de couver. Big Sister, surnom The Voice, s'est fait connaître aussi bien par son interprétation des Chants aux enfants morts que par ses impros sur les thèmes du Delta, mais on attend toujours, à l'international, LA philosophe post-socratique de plus de sept pieds-de-reine.

Enfin, que nul ne s'étonne de la concomitance d'une très haute taille et d'une très profonde douceur, observable de longue mémoire dans la divine Nature et visible encore ces jours en l'aquarium de Lisbonne où le poisson-lune poursuit sa lente danse en toute grâce ailée.

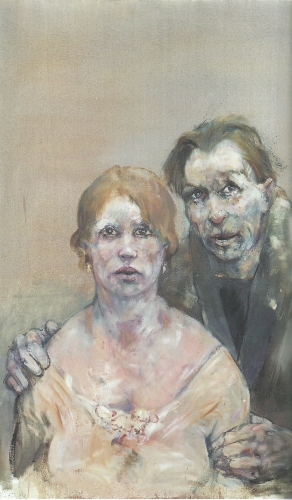

24. Nos diverses années

À l'âge où l'on a déjà plusieurs vies derrière soi, ce que nous pouvons dire de tout ça est que l'indulgence tend à remplacer la colère, sans l'effacer. Notre génération restera celle des ados prolongés dans leur élan de refus, au dam des cravaches et des cravates et contre la suave insidiosité des ligues de vertu à la flan. Nous deux, au demeurant, restons borderline à notre façon, sans nous la jouer rebelles pour autant.

Il y avait de l'aristocratie naturelle chez Prénom Meriel, avec cet humour propre aux personnes qui en ont vu d'autres, et c'est pourquoi je l'ai repérée dans le groupe des disciples du neurobiologue Prénom Francisco, peu après son divorce à la très peu amiable dont elle se remettait à Santiago. Aussi, nous nous sommes hyper bien entendus sur la lignes des associations oniriques et de la rêverie composite.

De même puis-je dire, moi, que Prénom Julio, en dépit de sa formation en sciences dures, avait une capacité d'accueil pimentée par une malice assez typique des Argentins, et ce potentiel de bifurcation qui laisse bien ouvert l'espace du temps ouvrier et des dimanches de pluie.

Si nous avions une école philosophique à fonder, ici et maintenant sur cette table de cuisine, ce serait sous l'égide de l'Arbre et du doute fertile, à l'aléatoire d'une recherche à zigzags. Mais nous ne fonderons rien qui ne se transmute à mesure en clarté filée de pensée fontaine. Nous en somme venus à penser, à ce moment précis de partager nos clopes et nos intuitions, que la recherche est le propre du trouvère et qu'à cela collabore joyeusement le blues et la fugue, toute balade au bord du ciel et jusqu'aux échanges sibyllins sur Twitter, sans parler des tendres conversations de regards dans le silence attentif du jeu à qui perd trouve.

25. L'animal dira

Ce que voit le poisson-lune interpelle notre imaginaire réversible en expansion dans la ville-monde depuis l'aménagement des grands bassins d'amniosynthèse. Ainsi mérous et murènes tourneront-ils autour de l'Aquarium Central à scruter les faces démesurément agrandies de la femme amphibie à hublots et de ses comparses exorbités de la Transavantgarde.

Le visage humain sous ce genre de loupe est rarement avantagé, mais nous ne sommes pas ici pour leurrer la clientèle animale appelée au testimoine. On est loin de ce que les faiseurs de renommées qualifient d'icônes dans les Halles du Reflet: voyez ces babines pendantes et ces lassitudes charnelles, mais de bonnes ondes ne sont pas exclues de part et d'autre des interfaces oculaires. Que cela incite chaque espèce à garder distance et dignité, comme l'enseigne la Terrapene ébouillantée sans moufter.

En attendant suspendez le jugement anthropocyclique, dressez poliment le chien sur le dressoir, puis entrez dans le chien.

Le monde vu de près à vue de chien succède naturellement à la perception première de la truffe que la brise informe le cas échéant. Cette autre hiérarchie des affects vous suppose repérable de loin, et ensuite quel effroi lorsqu'il vous encadre soudain toute proche, Madame et vos bajoues. Pendant ce temps le Quidam, même non diplômé, persévère dans son être en dépit de tout, mais la murène le tient à l'oeil dans son pilier de corail à tournure de clocher sexuel, et rira bien le dilacéré.

Bref, regarde les gens de ton oeil abyssal, regarde mieux à l'envers des coraux, regarde là-haut le ciel qui te voit.

26. L'approche

Nous nous avançons lentement en direction de nous-mêmes. Nous nous savons venus de loin sans lumière réellement indéniable sur le moment à venir, aussi restons-nous assez humblement attentifs.

Ce qui est sûr est que l'Ancien garde une longueur d'avance et qu'il voit mieux le Détail entre le cendrier et l'étoile. Nulle exclusive préséance d'âge pour autant: il est de l'Ancien vif-argent chez certains enfants désignés par élection mystérieuse. Disons alors que par Ancien l'on entendra: voyant plus loin de mémoire devineresse.

Prénom Walter Benjy n'avait l'air de rien dans sa tenue de gardien surnuméraire des parcs humains, mais il en sait un bout sur les choses de l'enfance et les temps d'avant les Tours d'illusion. Prénom Walter Benjy récuse les sens uniques et favorise l'accès aux transerelles. Son allégresse nous a revigorés aux moments où l'abattement menaçait nos errances, et la bonne odeur de son cigare cubain nous a fait relever les yeux jusqu'à l'azur des siens - et quel sourire annonciateur d'embellie nous apparut alors à l'annonce des jardins espérés !

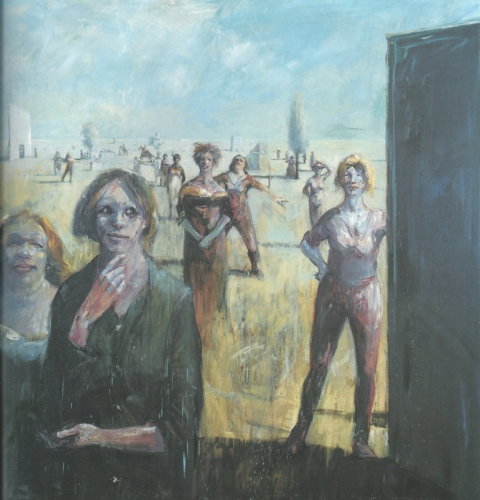

27. Rêveuses

La nuit les a faites patientes fileuses aux yeux conscients de trame et canevas, de là venant leur sublime ahurissement de jour.

Pondre est la vocation de l'oeuf, songe silencieusement l'une d'entre elles qui n'a pas supporté le boucan de batteries des Tours d'illusion et frémit aujourd'hui de toutes ses plumes imaginaires dans la douce senteur fauve tiède du jaune libéré que le pollen sature.

Les transes tranquilles de la lucidité féminine ont ces airs d'émerveillement un peu hagard vu que c'est tout de même, à n'y pas croire, comme après Exodus la tribu des sélectés.

Or les rêveuses ne se sentent pas triées par Dieu sait quel Dieu en cour aux Tours d'illusion, mais désirées, ça oui, et ça les tient vivantes même au bord des périls et autres terrils de cendre mauve - désirées en leur humide moiteur sous le casque de vrais cheveux et la peau de beau cuir moelleux doux à la palme.

Rêveuses mais pas bégueules, of course : disposées en quinconces sous le ciel céleste, ouvertes à l'intime, connectées entre elles et complices en lâcher-tout, attentives mine de rien à la tête chercheuse du pulsionnel en vadrouille de jeune en jeune corps ou plus boucané si affinités - or l'intense est surtout désirable dans les jardins espérés.

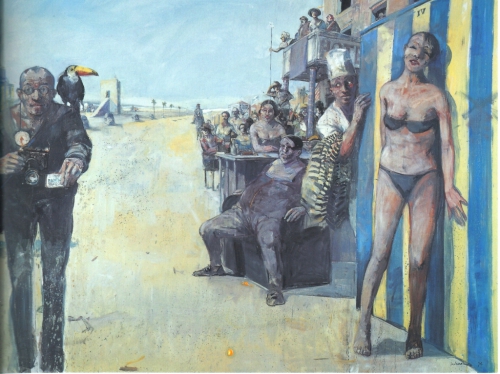

28. Lointains safran

La douceur des arrière-plans des maîtres siennois est un appel à rebondir plus qu'une nostalgie à replis. Plus surtout qu'un décor kitsch: ça c'est sûr.

Les lointains polychromes sur papier glace, aux murs des cellules de travail forcé des Tours d'illusion, sont physiquement et métaphysiquement dommageables, cela aussi est prouvé: crampes un peu partout aux estomacs et contention blême. Pareil topo pour ce qui est de l'entertainment à texture sonore dans les gogues et les ascenseurs démagogues, ou pour tout ce qui bouge aux écrans plats des chaînes mimétiques d'Etat ou de spéculation privative - tout ça vibromasseur tripo-mental bon pour la casse et noble motif de se casser des Tours.

À l'abjecte passion d'obéir s'oppose l'entrevue là-bas du ciel couleur jasmin bleuté aux fragrances roses ou cognac, tendrement enivrant quand on respire par les branchies.

Au bord du ciel là-haut, plus loin au fond du tableau qu'Asciano et ses cyprès de feu noir, sourdent les eaux sulfureuses propices aux sirènes félines voire felliniennes, et fuse alors des corps le fusionnel marial dans l'épaisse vapeur savonneuse aux relents d'oeufs putrides que vieilles et jeunes narines exhument de l'inodore souvenance des Tours.

Sourit alors la rêveuse à bikini dont on a dit dans les gratuits qu'elle était une bombe, mais qui sait au juste ? Qui sait ici qui est qui, et qui voudrait le savoir alors qu'on vient juste d'échapper au grouillement de l'hydre indiscrète ? Ici ne sont admis que des prénoms, et le brillant cuistot Prénom Savarin le confirme d'un regard entendu à l'oiseau Toucan - prénom d'espèce vous dira l'animal.

L'échappée au lointain du ciel céleste, par exemple dans la foulée de Prénom Jean-Sébastien à fond la fugue, défie absolument le réalisme capitalistique des philistins aux leviers de pouvoir des Tours d'illusion. Le coma dépassé de la Raison n'en finit pas de survivre à sa semblance de survie tant que fonctionne la pompe boursière, mais ce n'est là que le top du toc qui ne saurait nous tromper à l'instant d'accéder, ici et maintenant, aux jardins espérés.

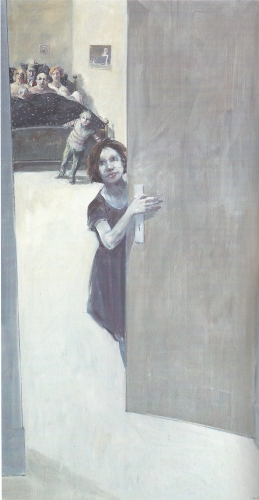

29. Seuils et portiques

De l'enfance nous avons gardé le premier ravissement de promesse des guichets et des uniformes de garçons de cirque, le tambour distributeur de tickets, la palette ou la casquette de chef de gare, les pancartes signalant l'Ailleurs ou les gants blancs du magicien - tous et tant d'autres signes annonciateurs du terrier de rêverie.

L'accès au réel à valeur ajoutée connaît autant de portails publics que de secrets passages: il n'y a pas d'exclusive en la matière. L'anticipation de la joie compte autant que sa présentation et son accomplissement voltigeur, on peut croire ou ne pas croire que le secret du secret relève du double fond, mais Prénom Albert et ses pairs de labo ont jeté des transerelles et les passages quantiques se multiplient donc à l'envi.

La perception diagonale des rotondes, autant que des angles vifs, était d'ailleurs souhaitée dès le premier âge prélogique. Les voies du mol entendement, les traverses intimes ou imitées des métros aériens, les enjambements sémantiques à glissades connexes, entre autres bouturages de génomes métaphoriques sont à revaloriser la nuit et le jour au dam des occlusions conceptuelles.

On a un corps et l'esprit tournique à la fois dedans et dehors, au-dessus et au-dessous des mille plateaux de collines et terrasses arborées ou non - ça dépend des places.

La pensée corporelle des lisières, la ménagerie vue de derrière les grilles ou les vitrages, ou de dedans les feulements d'odeurs endogamiques, excitent l'impatience des départs vers d'autres cols d'herbe vert cresson ou tout ourlés de fines corniches, relançant le même éternel désir ultramarin de franchir la vague, et voici la foule en file qui s'en va vers les jardins espérés.

Ensuite, quand enfin les portiques seront en vue nous saurons mieux à quoi nous en tenir. Pour l'instant les couple angélique de l'ado et du Noir à carlette, First Name Huckleberry & Uncle Tom for example, est garant d'enfantines passions revisitées.

Révérence, en attendant, au parvis, puis faisons le pas...

30. Osez Joséphine

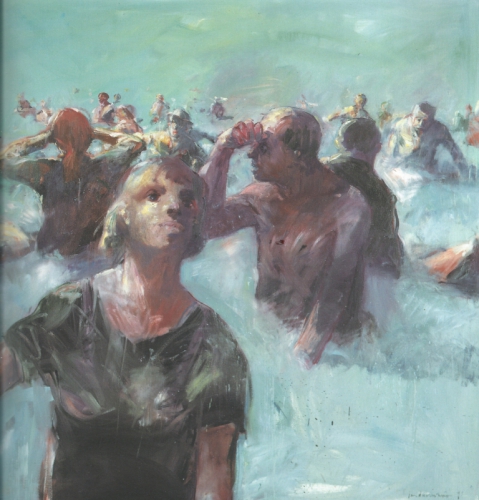

L'apparition de la nageuse est alors à prendre en compte. Dans les jardins espérés le corps sera glorieux sous une autre acception qu'en émanation gazeuse. Ceci est mon corps, dira l'esprit se reprenant en troisième personne, non sans reconnaître que sans nageoires il coulerait, et l'âme avec, à l'instar du placenta jeté dans l'eau du bain.

Voici donc le corps de la baleine mystique, le divin corps de la fille de Gaïa en calosse pudique celant sa touffe et ses babines intimes, voici la terrestre couveuse à tendresse africaine, voici la mémoire involontaire enfin retrouvée au Lido du rêve éveillé.

Prénom Federico ne s'entoure pas de matrones pour des prunes: de fait il va s'agir de couper court à l'abrutissant aérobic des battantes formatées aux Tours d'illusion et de rétablir la préséance des suavités et de la courtoisie. Sus en outre aux extrémités puritaines de l'aigre maigre filant ses théories acides ou de l'obèse enclose dans son babeurre infantilisant d'écervelée cellulite. Frayons plutôt avec Prénom Joséphine sur la crête sinueuse des dunes de chair, et que la chaste bonace de Bécassine nous inspire aussi bien.

Les corps ainsi nageront sans discrimination pigmentaire ou pécunière, ni de sexe ni de secte. Il suffira, pensons-nous, d'oser et de doser corps et rêves, et c'est alors que nous danserons.

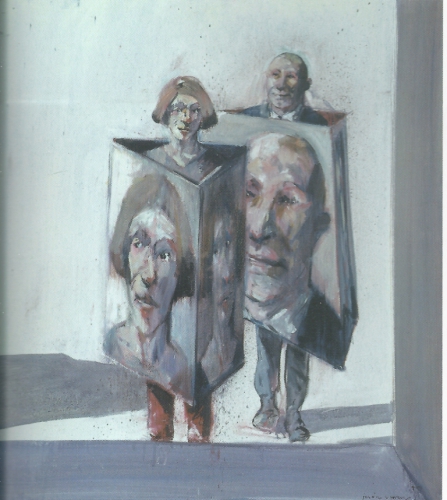

31. Praticables pensées

Nous reprendrons forme de l'autre côté, où nos masques et nos musiques retrouveront le sens perdu, promis-juré.

Une pensé praticable est exigible, a dit quelque part, dans l'autre temps d'il était une fois, Prénom Baruch chassé des guérites de piété et des tavernes amstellodamoises: une pensée qui bande ou qui mouille selon les corps - une pensée qui s'incorpore et pulse au biseau des baisers.

De même la représentation exultera-t-elle à proportion de la qualité du matos.

L'antédiluvienne camera Mitchell avait son charme, autant que les stars jeunes comme les étoiles, mais la webcam et le drone déboulent et Prénom Jean-Luc n'exclut leur usage que si le sens passe à l'as et la musique à l'avenant, ou le sacro-saint montage.

Dans l'immédiat cependant survit imaginairement, ou plus-que-réel, le décorum adorable des rails avaleurs de travelingues et des perches à bidules, des grues articulées et des spots et des sunlights au milieu desquels gesticule le Deus in machina sous sa visière de voyeur voyant voyou sur les bords; et c'est parti, moteur, monstres doux montrez-vous, malléables images matérialisez-vous - à coeurs émus voici les corps réincarnés !

32. Aux sources rejaillies

La pâte à modeler de l'enfance nous réserve des surprises à n'en plus finir. L'avenir de l'enfant est aussi long que la nuit qu'il se rappelle à l'éveil comme personne, mais attention aux parasites et perturbations. Le mal nommé pédophile n'est pas que maniaque à babines puériles et piton piteux mais aussi mémère chiquant la chenille à dorlote, alors que le rêve de l'enfant est de s'envoyer en l'air en pyjama de pilou loin des poisses d'en bas, à cheval avec Baby Face sur la torpille interstellaire de Little Nemo.

L'enfance échappe à toute théorie et n'a donc pas d'âge, hostile aux croupetons en cercles fermés. Le conditionnel de l'enfance (Toi tu ferais Calamity Jane, moi je serais Geronimo, et viens que je te rapte !) restera la clef des mondes, mais nul décri n'est souhaitable au dam de la chère discipline scolaire aux ravissants cahiers bleus du premier jour, au contraire: rendons aux éternels Instits éternelle reconnaissance !

L'avenir durera longtemps à celui qui se lève allègre, jusqu'au Sahel et par les favellas, aussi fera-t-on front contre tout rabat-joie soumis aux ordres des Tours d'illusion. L'enfance des jardins espérés sera championne en toutes disciplines épanouies, mais insensible aux flatteries fleurant l'idéalisme flagada ou le putanisme publicitaire. Malléabilité et porosité ne signifient point veulerie crédule de moules aveugles: qu'on se le dise.

Nous sommes tous de brillants sujets ! vous répéterez-vous ainsi crânement contre toute machinerie d'influence vous écartelant entre l'infini de la morgue et le zéro de la dépression.

Enfin rectifions le tir tant que nous y sommes, réparons et guérissons de concert: nous sommes ici en quête d'autres mélodies, nous retrouverons les rythmes de l'imprévisible, nous puiserons aux eaux de mémoire de neuves évidences vieilles comme la nuit des temps - nous avons tout le Temps, mais pas un instant à perdre !

33. Au dam des loquets

La traverse n'est pas un acquis du chemin: l'obstacle est en nous d'avant l'apposition des bans civils, complexe d'embryon pour ne pas dire impondérable d'ADN. Suivront, ou pas, les sentiers écartés de rêverie.

Or il ne s'agit pas que d'ajuster: le fondeur et le forgeron ont primé sur les aires déboisées. Ensuite l'activité d'opposition passe par la poésie, aussi revient-on à la considération sérieuse de l'Objet, à commencer par le sujet Gaïa.

De fait, au contre froid de la traverse s'oppose illico le contre intime afflué de la glèbe avec ses images - de la terre mère se perpétuant cette garantie de durée aux formes sensibles.

L'intime aperception de la matière n'en finit pas de passer, chanson connue, par la reconnaissance de son hostilité: sables et dents de tigres, mais agitation surtout dans la cage de cerveau où le rapace rationnel s'affole et s'agrippe aux tringles de concepts, sempiternel dualiste exacerbant les prétendues incompatibilités de l'Ultracosmos et du tendre enroulement de la conscience au repos.

Les puissances souterraines ne supporteront plus, aux jardins espérés, qu'on les brime à outrance comme aux tours d'illusion. Foin aussi d'inspections académiques qui plissent l'intersourcilier, dirait Prénom Gaston, bachelardisant à propos de ces jouets qu'on brise pour voir dedans. Retrouvons plutôt les nuances émotives de la curiosité par osmose en privilégiant les perspectives émerveillées de l'enfant au toton que le vrombissement de l'Objet inspire autant que celui de divines toupies des derviches.

Le déblocage des verrous est à ce prix du renoncement aux dogmes et autres barres mentales ou morales. Au reste, Isis et Maïa se dévoileront sans que quiconque le veuille...

34. Retournements

Nous ne cesserons de nous retourner sans cesser d'aspirer à nous retrouver à foison. L'avance pour l'avance est encore un slogan des tours d'illusions que les statues de sel de la Mer Morte sont censées rappeler pour jamais à menace, mais nous avons soupé de ces terreurs de tribus et sacrées tremblotes.

Ce que nous cherchons, même sans le savoir, dans les mots en fugue, n'est en aucun cas ce délit de fuite que fustigent les commandeurs du Dogme, mais le fait est que nous n'avons pu résister au défi d'exploration lancé par l'homme-jardin, et c'est pourquoi fusent les lazzis féeriques à la confusion des doctrines fumigènes.

Le Là-bas ne nous attire pas comme un ailleurs vaporeux de théière théosophique, mais comme un maintenant à venir au sous-sol de mystère nautilant en chaque chose menue à reflet d'infini. Regarder mieux, promis-juré, nous occupera dès que nous aurons fini de décamper, larguée la dépouille des vieille peaux à vains repentirs. Se retourner ne sera jamais plus blanchir le sépulcre des vertus énervées, mais accéder à plus de temps et plus d'émois fertiles. Les mots seront des gouges à retrouver l'âme du bois, des désirs de flûtes épurées, des intentions de poèmes ou de mandalas aux intérieurs de luminaires traluisant au bout de l'obscur.

La fugue s'invente elle-même pour moduler la mélodie de son écoute tandis que le bruit gagne jusqu'aux étages du puits imbécile au tréfonds de techno. Ainsi le couple d'originels paumés fuit-il dans les couloirs envahis d'idéologique fumaga de l'Eden International. Or c'est pour connaissance de cause que Prénom Eva Godovna se retourne une fois de plus tout en courant aux jardins espérés.

Nous fuyons l'ici sursaturé de certitudes, portés par une aspiration d'aruspices, loin du feu froid, de l'eau sèche et du soleil noir des tours d'illusion, tout au dessein de l'homme-jardin, en nous, qui nous laisse faire...

35. Impatience aux enfilades

Attendre le réversible est une autre façon de rayonner avant l'heure. Les ailes brisées du jeune poète incitent à la patience autant que le manque de tonus de la crawleuse tabagique ou que la fatigue du souffleur de verre. Tous ont droit à l'attention équanime de l'homme-jardin aux cerfs-volants diaphanes tenus d'une main de pierre dans un gant de chair.

Nul égard en revanche ni la moindre flexion pitoyeuse concédés aux traders spéculant sur les produits à structures.

Celui qui n'accepte pas ce monde y bâtit sa maison de mots-musiques à didascalies apprises dès l'enfance latiniste de naguère, ou dès lors dans les écoles de slam des slums.

L'ange blessé se refait une santé au val du dormeur et nous devinons en lui le rouge des ardents aux désirs jamais assouvis de consolations enfantines le soir au coin du bois de lit, émouvant guerrier au repos du faire semblant.

Dans le seul pas retenu à t'attendre, la rêverie nous aura précédés, qu'on va rattraper à la courate !

Un certain humour est requis même en voie de précipitation. À vrai dire rien ne presse que l'urgence extrême d'échapper aux formats d'illusion par les ellipses hélicoïdales où l'ondulatoire et le corpusculaire font cantine et cantique communs - la poétique des quantas restant à rêver dans les labos de la surexactitude délivrée de toute gadgetomanie et autres tourtours de dupes.

Quant à celle qui tarde parce quelle n'en peut plus, nous l'attendons pour tout ce qu'elle est supposée déployer de beauté aux avenants.

36. Viennent ensuite

On les voit venir. Il était prévisible qu'un certain taux de ce qu'on sait aboutisse à ce qu'on voit. Celui qui devait venir se fait attendre ou se montre décidément invisible, ce qui se dispute aux kiosques de la tombola de l'au-delà négocié par les soutanes caissières, mais passons.

Les venues aux jardins espérés ne seront jamais payantes, à tous les sens de l'expression. On ne dira pas que ça ne paie plus ni que ça ait jamais payé, tant le compte est strapontin en ces affaires où l'agnosticisme financier reste de mise. L'espérance est une toupie à fouetter librement et sans arbitre.

Ceux qui ont pressenti un grand frisson d'espérance ont entraîné les autres moins intuitifs ou ne lisant pas entre les lignes, mais ce qui compte est que la troupe se sente bien ensemble et ne regrette rien rien rien des accroupissements collectifs et des laides délations. Moquer l'esprit scout n'est plus non plus opportun, ni railler la bigote. Charité bien ordonnée commence par l'accueil des méprisés et des tendrons qu'un préjugé condamne à faire tapisserie, cruauté mécanique.

Prénom Bienveillance se dévisage sans mot dire et c'est elle qui les fait passer tous à la sauveur. Ceux qu'on croit moins que des blattes sont parfois d'honnêtes violonistes, mais évitons le buzz démago qui fait croire qu'un virtuel Mozart ou qu'un Rimbaud cloné se love en larve dans tout asticot démocrate.

Viendront ceux qui désirent qu'advienne le désir en sa convoitise très ancienne du pur jouet. Nul ne sera payé pour tout ce froid qu'il fuit, ni considéré comme un élu d'on ne sait quelle cause vu que tout se sera fait dans le mouvement de l'échappée et de la naturelle poursuite du bleu ou du couple surnaturel du doux et du vif.

On ne voit rien venir aux entournures des instances soumises à la reptation de masse ou au calcul fauteur de basse probabilité: là encore la gratuité candide et le seul souci de libérer les torrents à scrupules et les canaux exutoires feront florès.

37. Confrontation

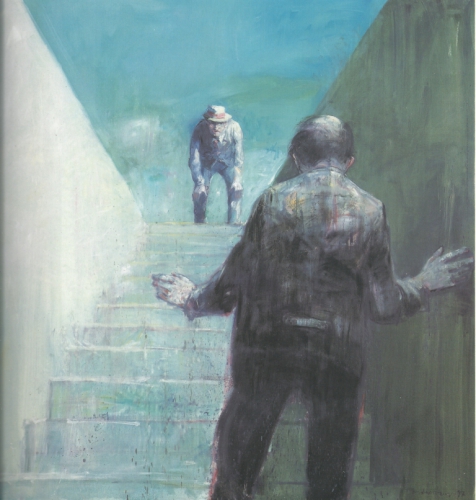

Le risque de remontée aux extrêmes ne se limite pas à l'escalier de service prolétarien: il reparaît partout comme le refoulé du rêve des Lumières. Nous allions oublier l'obligation sélective du port du Signe, mais c'était candeur inconsciente des cercles viciés du ressentiment vertueux.

L'instante question est cependant de savoir si le type tenant le haut des marches porte le chapeau de jardin ou si l'ornement relève des ruses de surveillants à sécateurs propres aux Tours d'illusion ? La réponse est dans les chiffres et ce n'est pas gagné, se dit-on en connaissance de causes soumises au Surmoi.

Un couple faisait cette nuit l'amour à l'Eden international, et ce n'est pas en niqab que Prénom Eva Godovna se faisait niquer à la jouissive, juste au-dessus de notre capsule étoilée, quand les premiers coups ont été frappés aux cloisons et tubulures, bientôt relayés par les vociférations des salaloufs convoqués et colloqués en Réseau des Purs - mais déjà la diablesse avait gloussé victoire et l'immensité stellaire s'en est trouvée expansée à la confusion hagarde des lugubres et notre vif plaisir malin à tous tant que nous sommes sacrés démons.

La transaction se fera tout en douceur ou alors le pire est à craindre dans l'emballement des escalators déréglés par les forcenés à machettes et kalaches jaloux de tout.

La sans visage crie au viol en dépit d'aucun autre regard qu'apitoyé à sa pétoche prétendue sainte, ne sachant plus ou elle en est dans le piétinement inassouvi des salaloufs. Ainsi, soeurs et frères, Prénom Angelico vous convie-t-il à un sit-in d'apaisement sous l'Arbre à palabres au son de l'oud du griot de l'oued - sachons apprécier les bienfaits séculaires du Lieu.

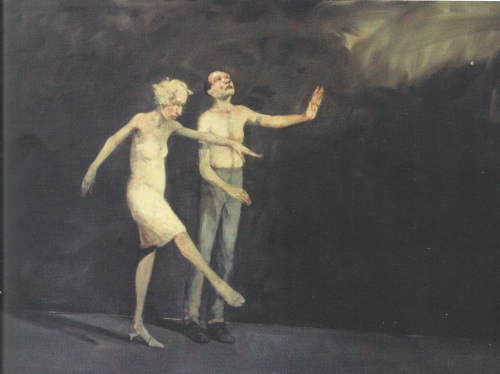

37. La fête en douce

Serait-il enfin permis, ici et maintenant, d'échapper un instant, une heureuse minute, aux lourds discours, aux vers de pierre, aux pieds de plomb ?

Nous aurons cherché longtemps, dans l'air sali des pourtours, par les terrains vagues semés de déchets carnés ou cramés, de stérilets et de crachats, partout enfin où le terne et l'opaque ont figé toute parole et brisé toute mélodie, n'était-ce que l'écho remémoré d'un petit air d'accordéon, musette dans la ruelle ou l'arrière-cour et prairies alors retrouvées en catimini, juste en passant, le pied à peine levé du violoniste tsigane du val boisé de Kangra, juste retrouvée la légèreté d'un rire clair, juste au recoin de l'oeil un clin de verdure émeraude, juste une esquisse de foisonnement allègre !

Mais quoi ? Serait-ce demander le Pérou que d'aspirer un instant à cet éclat de joie dans la précipitation rageuse et la maussade institution ?

À l'encre sympathique alors je recopie, blanc sur blanc, à l'attention de l'ami gypsy, ces mots saisis au souffle juste en passant: "L'oiseau, dans le figuier qui commence tout juste à s'éclaircir et montrer sa première feuille jaune, n'était plus qu'une forme, plus visible du vent", et tout s'effacerait en douceur aux enlacés que le seul mouvement ferait survivre - le chant et le geste retrouvés.

Car flûte après tout: si le droit nous est là-bas interdit par saturation de bruit et de gesticulante robotique, reprenons ici et maintenant, en douce, ce pas de deux des dieux matinaux, Lady Day, reprenons...

39. Vannes de verve

Des couloirs latéraux des Tours d'illusion, reliant entre elles les caves et les combles aux populations surnuméraires et sous-rémunérées quoique réputées nos fraternités natives à restaus du coeur fourguant happy meal & marshmallow, voici surgir aussi d'autres ludions aux désirs prompts et sauvages vérités. L'éternel errant a tourniqué d'Olduvaï au Rajahsthan, via Brooklyn Heights où tu t'étais dégoté cette pelisse à col de loutre pour Five Buks, mais vous aviez alors vingt ans et pensiez gravement que ce n'était pas le plus bel âge de la vie: c'était le temps des sampans grillés vifs dans le napalm et pas encore la terreur auto-allumée du monde mondial suçant à mort le fioul à ras le sable aurifère des conurbations thalassos équipées dernier cri fond-la-buse à jacuzzis; c'était plus ou moins avant ou après le commencement de la fin des Tours d'illusion dont il urgeait seulement de s'arracher fût-ce en dansant en douce à la dératée - avant ou après l'Effondrement justifiant le début de toutes les fins ? À présent, au maintenant d'ici, on n'est plus sûr sûr de rien, donc on tangue, on tague, on débloque les verrous dans les couloirs du coma dépassé, on divague à la mort à la vie... Ce qu'on se réjouit d'entendre aux jardins espérés est en tout cas le fredon relancé des boutades de gargotes et des feuillées culs nus des anciens villages de partout, annamites ou troglodytes et de Jaipur au Saskatchewan où l'homme-jardin parlait encore en langue au radieux enchantement de toute la smala désormais recomposée à la diable; mais on fera, dorénavant, en l'ici du maintenant - on tâchera de faire "avec sans", et va ! Va la novlangue des trouvères aux jardins métissé du slang et du slam et du swing et des syncopes sublimées du violoneux gypsy et de la casta diva !

40. Une langue perdue

Les plus fins travaux sur le cortex sont anticipés par Little Nemo: le petit dormeur éveillé montre encore le chemin sans le vouloir et quelle grâce du matin au soir à faire semblant de dormir debout dans sa cage d'os de verre. On n'aura pas forcément besoin de molécules de décollage ni de se fouetter l'excitant par d'autres moyens que l'imprévisible chant à la fenêtre. L'enfant en pyjama de pilou ne se risquera pas dans les pierriers du discours jacté: il ne fera qu'indiquer un chemin possible en minces graphies neuronales rappelant le vieil ourdou, mais évitons d'autres allusions qui ne ressortiraient pas à la pure langue dansée des tourneurs. Tu me ravis, confie l'homme-jardin à la fleur de l'âge qui le cueille en beauté au seuil de l'établissement Welcome Dream. Nulle confusion des sentiments ne sera cependant admise entre l'Ami secret et l'Enfant mystérieux évoqués dans les apocryphes de Ruysbroeck l'Admirable, en date de l'entre-temps. Le souvenir de la Daena peut aider à d'autres illuminations associatives à l'instant où l'enfant somnambule lève la main vers les présences de l'autre côté, comme pour lier vie et destin mais là encore à son propre insu. Lire et écrire font en outre, à de tels instants, pour ainsi dire judo commun dont chaque mouvement accompli signe, par le plus haut aguerrement des figures soudain retournées, la tendre accolade à distance des semblables. De même les songes, l'alphabet et la phonétique, la couleur et la douceur de la peau nue, l'agate ou le velours d'un regard, pupilles pervenches et coulées de mots, soupirs, parfums, soleil et torse du pharaon dans le même cartouche hiéroglyphique, facéties de Finneganau réveil dormi - tout cela préfigure une story aux jardins espérés. Mais tout doux l'enfant qui t'entendras sans le savoir au déchiffrement de l'ourdou les yeux fermés, juste en tenant la main de l'aveugle initié; tout doux l'enfant à ta fugue perlée. Or je ne te laisserai dire à l'instant que ceci au ciel de nuit: il y aurait, une fois.

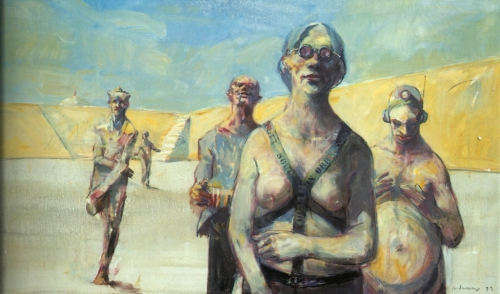

41. Leur poids de chair

Une lèche de mauvais aloi sévit aux défilés de mode des Tours d'illusion, où le top du simulacre congèle toute éclosion. Planqués à l'écart sur nos humbles fondements de sempiternels alliés des anciens troupeaux, nous songeons sans impatience à ce qui nous attend aux jardins espérés vu que nous voici, quoique jetés d'apparence, à vrai dire libérés des servitudes uniformes et de tout avenir soumis aux formatages amaigrissants et pire: avilissants, du mondial mercenariat. D'aucuns s'en lamentent, qui se voient exclus de la Disco dite conviviale mais aux normes impitoyables de l'âge exclusif et du rendement rythmique, castes et tribus griffées sur Dressing Code militaro-industriel et nulle dérogation aux ingambes ou mal sapées, tous usinés à marques, toutes et tous fagotés et brumisés aux exclusives boutiques d'excessives surfaces - enfin tout qui jerke à l'unisson du dieu youngster à cervelle d'asticot. Ainsi le tout drapeau militaire devenu tout hameçon à sangsues sensuelles consomme-t-il la toute flatterie des plaisirs simulés aux Tours d'illusion. De nos enfances d'avant les frénésies à cet âge d'après les lendemains qui déchantent, nous considérons sereinement pour notre part, j'te jure, le précipité de la full-foule au trou noir de l'antimatière anti-tout, mais aux marches du ciel céleste notre bonne nature nous retient de céder au moindre penchant à massacre ou morose morosité - c'est pourtant vrai que nous voici frais et dispos.

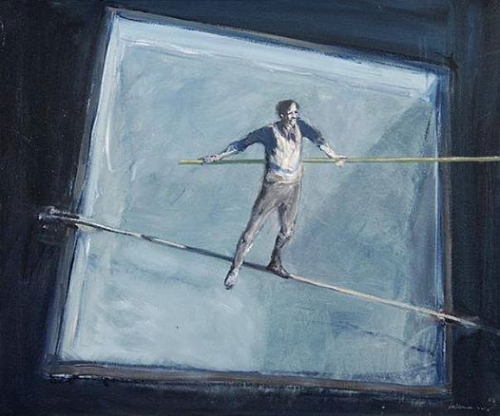

43. Tout en dansant

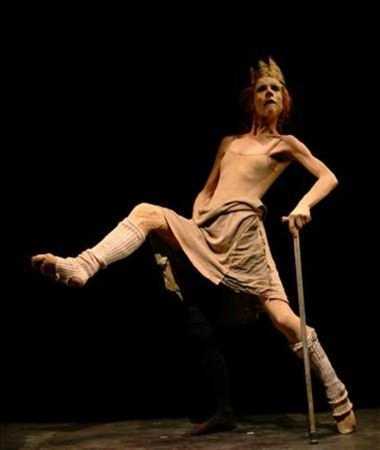

Le trouvère se trouvera là prêt à trouver. Les angles des pyramides sont propices au funambule. Un extrait de cerveau de momie suffit à refonder une lignée de tailleurs de pierres à partir des lunaisons où celle-là se substituèrent aux crânes - avant ou après, selon la conception du Temps envisagée et la considération des circuits filtrés par la corne d'Amon. L'équilibre des parties pensées et dansées s'est maintenu mystérieusement en dépit des sept cents mille volumes brûlés en Alexandrie, y compris la story de Manéthon cristallisant (disent les mémoires virtuelles) les secrets antiques, mais une coupe de la douleur du danseur de corde relevé d'une longue infirmité est une mer du monde, et le monde entier, perdu comme lui, veut prendre son envol à cause de son amour plus léger que le désir l'élevant au-dessus de l'eau claire que son reflet même ne troublera pas. On ne se délivre pas du corps au seul bagne de la barre, mais l'Apprentissage ne souffre aucune négligence, de sonnet subtil en pierres à joints vifs imitant le ciel au-dessus des tombeaux, et nul qui s'est défait des leurres des Tours d'illusion ne restera sans eau pour le boire.

44. Sous les arceaux

Le Poème est une cage de Faraday. Tous vocifèrent à l'entour, salaloufs et sicaires de tous les sigles ramassés par les escadrons au tréfonds des favelles jouxtant les barres des Horizons Barbecues, mais nul griot ne moufte dans le roseau. Tout le jour ils vont vitupérer et trépigner sous les baies blindées de la Tour du Lien où se tissent les litanies à flux tendu de suavité simulée, et des colliers de fleurs virtuels à feinte lénifiance feront l'appoint pavlovien, vous pouvez copier/coller: tous seront bientôt fans furieux à l'arrosée du Dinar, puis la montée se fera vers d'autres extrêmes, des discos aux tranchées, jusqu'au vert militaire et au sang bien noir. Cependant le Poème tient bon en ses arceaux de nuances d'osier aux mailles plus serrées que doubles croches de fugues aux espaliers de hautes portées. On voit bien de quelle guerre il s'agit toujours et encore: le langage une fois de plus est l'antidote autoprogrammé dans le vers-qui-de-plusieurs-vocables-refait-un-mot-total, et le verbe revigoré se fait chant de cristal dans la nuit des hulottes. Autant dire, Prénom Stevie, que l'on frôle là le tison d'écume et le sang de gloire en regain de montage. Le Poème s'allume de ses feux réciproques dans la guérite de douceur imperméable à la pluie givrante des cris les plus gutturaux et des cimeterres, et vous verrez ce que vous verrez de la vidéo tournée en temps réel remastérisé par le DJ soufi de service, et les regards bientôt relevés de loin en loin, et les visages s'éclairant à la seule écoute de ce murmure. Mais là encore: minute, papillon ! Car le temps convertible suppose lente, douce, obstinée préparation, sans lequel rien ne perlera de la secrète semence.

45. L'humour de Pony

Certains d'entre nous supporteront le Format, quelque temps encore, mais d'autres non. Si la vie de Pony ne tenait qu'à un fil, il se résignerait peut-être à tourner en rond dans le manège habitudinaire. La fatigue, la mélancolie ou la banale paresse psychique voire physique expliquent souvent les résignations courantes. Pourtant cet original de prénom Ronnie n'en a jamais fait qu'à sa façon de facétieux drille à la fois virtuel conteur urbain de bars louches et postsocratique à développement durable, pote de l'itinérant poète SDF Salade.

Le psychorigide puritain formaté à la Tour du Vrai, siège de l'antiphrase spirituelle où se distribuent les gélules de Davamesc Toutes Croyances Fondues, fulmine en découvrant par sa webcam de surveillance que l'élément suspect Ronnie Pony va pour s'extraire du Format dans la tradition médiévale consistant à "dépouiller le vieil homme".

Les obsessionnels ludiques auront ta peau, méchante sécheresse de coeur: les ressources du joyeux et du rebondissant sont à jamais inattendues, mêmes des vieux chevaux de retour, et ne croyez pas les arraisonner jamais, vous autres les désaxés du Bien !

Pony s'extrait de sa boîte d'os dans un grincement de cervicales et non sans courbatures à tous les virages. On a mal partout quand on a fait sans coup férir son job régulier de bribe en boîte, mais l'exercice zygomatique prépare de longtemps aux franches rioules à venir par les allées des jardins espérés, la forme ayant sublimé le Format.

Les amitiés et autres amours plus ou moins fantasmagoriques des Réseaux sont presque à tout coup à surprises, mais là encore l'organon s'adapte à la fonction lyrique au petit bonheur des pacifications certifiées devant Dieu ou ses avatars, dits Les Dieux, ou les messagers de ceux-ci, ou de Celui-là, aux visages reflétant le Secret.

Le pur amour n'est que d'expérience, mais le pauvre Pony, dont l'âge oscille entre 7, 700 et 7777 ans - poète tang ou Pharaon enfant cueilli à la fleur de l'âge -, n'en parlera jamais qu'en âme et confiance.

47. Nos tendres chairs

Nous nous poussons dehors sans impatience. Nous sommes au parfum. Le petit chat, l'oiseau sur le macadam, notre petit Filou que nous avons tant cajolé nous tirèrent nos premières larmes de crocodiles, après quoi tout s'oublie quoique pas vraiment.

L'horizon est-il le mur du ciel ou la mer à saveur de vin que l'aurore aux doigts de rose fait paraître éternelle ?

Longtemps nous l'avons su de sûre certitude, trépignants de discours à renfort de citations et autres formulaires du Savoir sachant ensaché, puis nous sommes devenus, comment dire ? Plus réels, ou plus précisément: plus sensibles au plus-que-réel.

Avant de tenir, dans tes bras, ta mère ou ton père aux yeux clos à jamais, tu ne sais à peu près rien de tout ça, pas plus qu'avant de tenir, dans tes bras, ton premier enfant.

Ensuite nous avançons plus tranquillement vers les là-bas bleutés qu'on dit parfois un Ailleurs à majuscule, et c'est là qu'il faudrait laisser venir l'immensité des choses, mais cela aussi s'oublie ou se néglige avant le lâcher-prise qui seul permet de tout mieux voir, de mieux tout sentir et de le dire, enfin ça dépend des cas.

Nous n'avons pas encore réussi à découvrir le secret, mais nous sentons, nous pressentons, nous supposons, nous subodorons, nous savons même qu'il est là, jamais éventé par la Tour du Savoir.

Cela relève-t-il d'un article numéroté du Code de la Foi ? Pas forcément, mais rien n'est à exclure de notre anti-système d'inclusion.

Prénom Max, notre guide en ces régions préambulatoires, nous souffle ce matin, ou ce soir - peu importe le temps puisqu'il est suspendu voire aboli avant d'être retrouvé - que la liberté serait et sera cette disposition associative remontant aux conditionnels de l'enfance.

Nous nous poussons gentiment dehors, le plus petit le plus grand la plus ceci et tous ceux-là, sans oublier qu'il nous reste encore, à acclamer tant et plus, la fête inconnue et colorée.

48. Petite

Bombée et à mégatonnes mais jamais elle n'exploserait au-dessus des populations endormies, ça jamais elle n'oserait, jamais ne se le permettrait, jamais ne se serait pardonné ce péché mortel mondial.

L'extraordinaire énergie de Petite. Soldat Petite la bientôt générale à la Dourakine médaillée des plaies et rechutes, jusque plus un fil de soie sur l'occiput. Petite peaufinant alors son numéro complice avec le clown Patate pour l'agrément des autres glapions chauves de la Division. Ah la paire !

Rien ne se compare au sourire désarmé d'un enfant malade, mais Petite à ce moment-là bouscule: allez allez les violons, rengainez l'étui !

Les théologues de la Tour du Vrai disposent de Dossiers anamnésiques anciens ou plus récents, et c'est toujours avec la même componction carnassière qu'ils rôdent autour de Petite, qui les moque et les horionne. À l'un d'eux qui vient vers elle ce matin pour la remercier de lui donner du courage, elle tire le nez. À tel autre qui lui demande si elle croit qu'il y a quelque chose après, elle répond allègre: après quoi ?

Ainsi le minime fut-il magnifié quelque temps, pour devenir légende et force. Ainsi l'immortel en Petite a-t-il investi l'esprit du conte et survit-il dans nos capsules mémorielles.

À la fin Petite était vraiment très, très, très fatiguée.

Vous croyez que c'est facile, vous autres fringants et pimpantes, de se vider comme ça de ses humeurs rieuses sans faire exprès. Vous croyez ou vous croyez pas, d'ailleurs c'est égal - à un moment donné tout est égal aurait-elle pu soupirer.

Mais non: bombe atomique d'un dernier sourire: Petite surnaturellement se redresse et fait la pige à tout ce qu'elle sait qui vient que nul ne peut savoir. Enfin bref: Petite sera l'un des bons souvenirs d'enfance que vous vous raconterez plus tard, là-bas par les allées des jardins espérés, les impayable mines de Petite, les facéties, les niches, les farces et attrapes de Petite.

49. Battantes et performers

Au top du running tout fait corps en parfaite fusion scandée à frénétiques turbines et pistons, et là c’est carrément l’Xtase à giclées. Toutes et tous sont en outre en phase avec les milliers d’alvéoles hyperactives de la Tour du Format et sur les nébuleuses d’écrans réseautés au moniteur central de l’Hypercoach.

Le méga projet des Jeux Olympiques du Sexus reste à finaliser dans l’optique souveraine de la Performance, nation par nation et toutes sectes redimensionnées à la conviviale, mais l’entraînement à sec fonctionne déjà en mode programmatique intensif et l’on n’arrête pas une équipe qui gagne.

La multinationale avant-garde des Battantes de l’Aérobic est actuellement la mieux rodée sous l’aspect des mouvements collectifs à la coréenne, réglés selon les nouveaux algorithmes appréciés dans les entreprises. Le potentiel d’intégration du Drill gymno-industriel rèvèle chaque jour de nouvelles ressources en termes d’individualisme dépassé. La vanité typique de l’ancienne pom-pom girl cède le pas à l’orgueil autrement légitime de la Battante anonyme mais à la fois irremplaçable dans le système floral du Show médiatico-militaire. Cet effacement au bénéfice du groupe mérite révérence et d’autant plus que le fuselé des corps y gagne.

Côté Performers, dont tout a été dit et répété des exceptionnelles avancées en matière de sublimation stéroïdienne, les observateurs signalent le nouvel accent porté, au stade du recrutement, sur le brainbuilding. Mister Sexus à venir aura surdéveloppé son mental gagnant, sous peine de perdre des parts de marché. Mais cela, qui le souhaiterait dans le périmètre sécurisé des Tours d’illusion ?

50. Ressources humaines

Les chasseurs de têtes n’eurent qu’à se conformer aux directives du Top Office pour investiguer selon les besoins de la Structure en voie de recomposition, entre la deuxième et la troisième Crise, donc bien avant les premiers défenestrés et autres dommages collatéraux inappropriés.

Le lancement du Concept fut l’occasion de goûters dînatoires conviviaux dans les Espaces Détente de la Tour d’accompagnement, où le Think Tank fut présenté aux collaboratrices et collaborateurs de l’Entreprise, en présence du Chief Manager Herr H. et de sa secrétaire générale Frau Sauersaft. À la même époque furent élaborés, en ateliers créatifs, les premiers modèles de Demandes de Licenciement rédigées par les candidats eux-mêmes, dûment encouragés par les accompagnantes et accompagnants du Service et Frau Sauersaft elle-même - jamais à cours de Ressources Humaines soulignait-elle un peu sardoniquement avec son accent de Lübeck, ach so wie so; et sa langue et ses talons claquaient de concert.

Les sempiternels drames humains, considérés à cette hauteur et dans une perspective positive, furent progressivement rayés des statistiques officielles du Service, conformément au pari optimiste de Frau Sauersaft, adepte de la première heure du win-win. Conjointement, la pratique généralisée de l’Excuse Solennelle marqua l’évolution des rapports entre traiteurs et traités, dans un esprit de réelle reconnaissance réciproque.

Un climat quelque peu délétère, au demeurant, lié à la nouvelle période dite des Fusions & Fissions, troubla les relations internes du Service et l’ambiance générale des Tours d’illusion, puis arrivèrent les nouveaux formateurs malais dont l’efficace sidéra les Top Dogs, jusqu’aux récents effondrements spécifiques - mais là c'est un autre bronx...

À vue de nez, le déformatage de Frau Sauersaft n’ira pas sans problème, mais c’est son challenge. Quant à Herr H., nul ne dépend plus de lui-même que lui, et son choix sera ce qu’il décidera en pleine conformité avec son éthique luthérienne et compte tenu, au final, des menaces planant sur la notion même d’accompagnement - et donc sur la Tour elle-même en tant que telle.

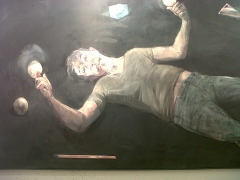

51. Passe-passe

Les illuminés grabataires perpétuent la longue lignée du lyrisme libérateur, non sans recours aux apolliniennes sources et lumières, avec cette discipline absolument rigoureuse, quoique adoucie par l’âge, des ancien athlètes du Jarret et de l'Intuitif.

La position couchée est propice à la méditation de qui en a vu de toutes les couleurs et a bifurqué un jour ou l’autre vers l’aquarelle ou la composition de haï-ku, pour faire simple. De nombreux autres exemples sont à disposition dans les archives de nos roulottes.

Ce que le philosophe libéré des systèmes couche sur le blanc de son papier-sommeil a la transparence de l’œuf miré par l’Amoureuse. Imaginer Sisyphe heureux n’exclut pas le type au pieu, et l’on ne sache pas que se figurer le Messie allongé ressortît au blasphème en dépit des énervements de Prénom Paul.

La sortie des formats ne sera jamais conforme qu’à la forme à venir de chacun du fond de ses âges, étant entendu que chacun pressent d’enfance quelle forme accomplie pourrait être la sienne, sans stresser.

Un employé de la Banque soumis à de stricts horaires et planifications peut échapper à son format d’homme-tronc des guichets en se consacrant les dimanches d’automne à l’observation solitaire et muette des étangs des Dombes sous la brume opaline, autant qu’en exécutant les variations Diabelli au dam de son épouse à jamais rétive à la musique et à toute autre sorte d’attentat au format domestique et caissier. Le Drapeau de Madame est sa culotte : marchons au pas ! Pas de quoi stresser, une fois encore mais la rupture, en l’occurrence, s’annonce quelque part.

La sortie des formats n’est pas une fuite non plus, moins encore une chimère ou un renoncement à teinture d’entropie: c’est l’opposé dynamique de toute abdication, mais tout en douceur, tout en ruse d’expérience, tout en prudence hardie et en détermination fine – tout à l’accueil restauré de la bonne vie décorsetée et décasaquée.