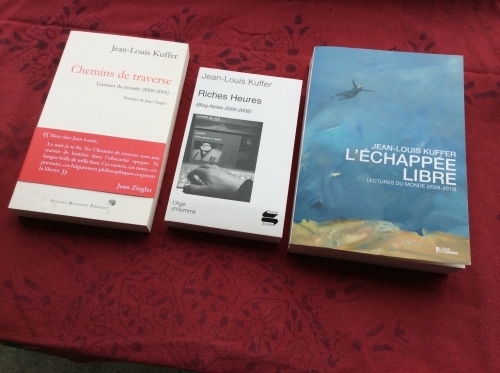

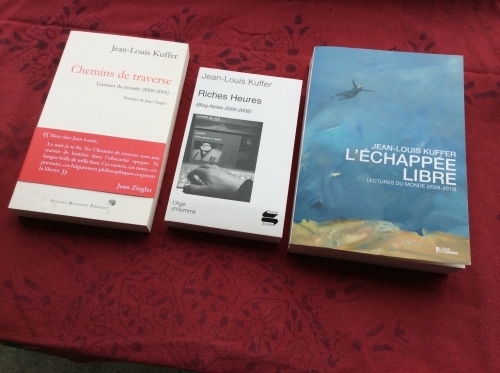

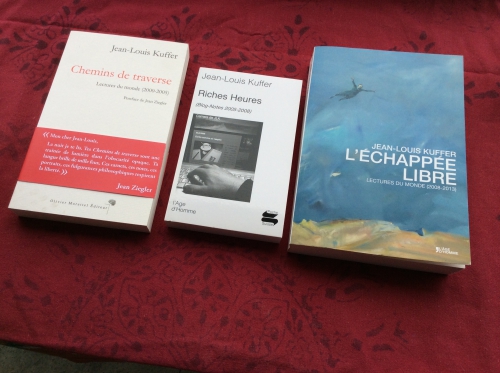

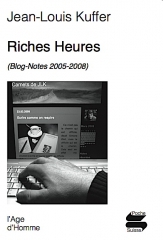

À propos de Riches Heures,

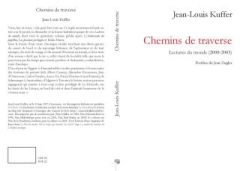

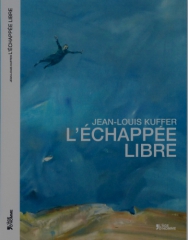

troisième volume des Lectures du monde de JLK.

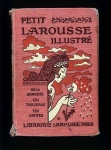

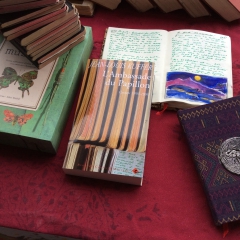

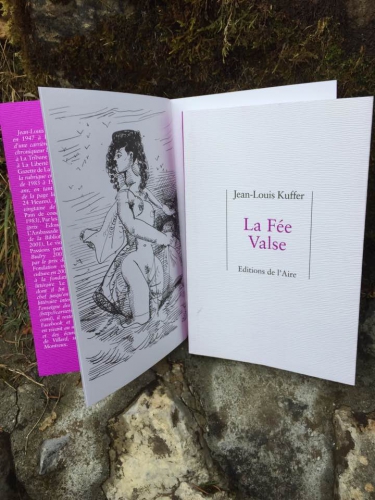

Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 2000 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999).

En outre, ces Carnets de JLK illustrent les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.

Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.

SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.

SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.

J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.

Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».

A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie à la détresse, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du Sud-est.

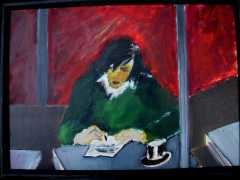

A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres, comme on dit, me semble la plus belle image de la vie qui continue…

(1er janvier 2005)

Celui qui n’a plus de goût à la vie / Celle qui se fixe des programmes / Ceux qui se taisent.

ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.

ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.

Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.

Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.

Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…

Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.

La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors repose et fructifie

Celui qui attend une subvention fédérale pour écrire LE livre qui dénoncera enfin l’emprise de l’Etat sur la création / Celle qui affirme penser comme elle danse / Ceux qui adulaient Josef Beuys à vingt ans et qui font aujourd’hui commerce d’icônes avec une organisation mafieuse d’Ukraine centrale, etc.

L'ENFANT. – Edmond Jaloux remarque qu’à quarante ans, peu avant sa mort, Proust était encore un enfant. C’est aussi mon cas à cinquante-sept ans, malgré la paternité dûment assumée et vingt ans de vie conjugale régulière. Pour l’essentiel je suis resté tel que j’étais à dix ans, juste avant la puberté. Ensuite je le suis resté malgré le trouble entêtant du sexe, très sporadique au demeurant jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ensuite plus envahissant et parfois obsédant à outrance, par périodes en tout cas.

Or il faudra que je décrive, un jour, cette folie circulaire de l’obsession qui se nourrit elle-même comme la Bête inassouvie de Dante, telle que je l’ai vécue à un moment donné, comme un enfant perdu.

(2 janvier)

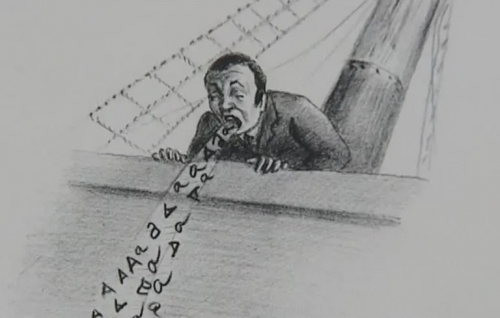

PASSEUR. - Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscures servitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assez semblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses.

Cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu. Sans doute ne s’étonne-t-on pas, au jardin zoologique, de ce que tel formidable Sénégalais commis au ravitaillement du tigre royal entretienne, à la fois, un sentiment délicat à l’égard de la gazelle de Somalie ou de la tourterelle rieuse. Mais voit-on assez quel amour cela dénote ? De même paraît-il naturel qu’un passeur de livres défende à la fois la ligne claire de Stendhal ou de Léautaud et les embrouilles vertigineuses de Proust ou l’épique dégoise de Céline, ou encore qu’il célèbre les extrêmes opposés de la nuit dostoïevskienne et des journées fruitées de Colette. Or cela va-t-il de soi ?

L’on daube, et non sans raison, sur le flic ou le pion, le médiocre procustéen, l’impuissant enviard à quoi se réduit parfois le critique. Mais comment ne pas rendre justice, aussi, à tous ceux-là qui s’efforcent, par amour de la chose, d’honorer le métier de lire ?

Car il n’est pas facile de distribuer ses curiosités entre toutes les espèces sans tomber dans l’omnitolérance ou le piapia au goût du jour, puis de maintenir une équanimité dans l’appréciation qui pondère à la fois l’égocentrisme de l’Auteur, le chauvinisme non moins exclusif de l’Editeur et les tiraillements de sa propre sensibilité et de son goût personnels. Cet équilibrage des tensions relève du funambulisme, mais c’est bel et bien sur ce fil qu’il s’agit d’avancer pour atteindre le Lecteur.

LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle; en outre, le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.

LITTÉRATURE. - C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun au goût du jour. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’une petite secousse ou d’un délassement d’amateur mais relèvent de la plus haute, extatique jouissance, à la fois charnelle et spirituelle; en outre, le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.

«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité –quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.

Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la substantifique moelle de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de germes qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».

Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».

Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.

A croire Powys, le pouvoir suprême de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.

Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».

De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.

CÉLINE. - A la fois passionné et constamment exaspéré par le personnage, et presque chaque phrase de Céline. Le type du hâbleur celte. Celui qui la ramène. Le mec. Celui qui en a. L’homme à qui on ne la fait pas. Le cynique. Fort en gueule, mais picaro trouillard. Un peu tout ça…

Ne plus parler de la chose à faire, mais la faire.

SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»

SUR PROUST. - Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelque chose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»

DE NOS ENFANTS. - En resongeant à ce que me disait Nancy Huston à propos de Tzvetan Todorov et de ses rapports avec son enfant d’une première femme, je me dis que le sens est donné à notre vie par l’attention et le souci qu’on lui consacre. Elle voyait cet homme tout faire pour l’enfant dont la mère était absente, et c’est ainsi que la mère ligotée, en elle, par ses préjugés féministes, s’est émancipée au meilleur sens du terme.

De la même façon, la relation entre ma bonne amie et moi n’a cessé de se consolider par l’attention partagée que nous avons consacrée à nos filles Sophie et Julie, dès leurs premiers jours et jusqu’à maintenant.

ENCORE PROUST. - Ce que dit Edmond Jaloux à propos de la meilleure façon de lire Proust, comme à vol d’oiseau, en ne cessant de considérer à la fois le détail et l’ensemble du temps et des lieux de la Recherche, rejoint ce que je me disais tout à l’heure à propos des accrocs de la vie, que ma sensibilité excessive (même catastrophique, disait Pierre Gripari) tend à grossir trop souvent. Evoquant la «contemplation du temps» à laquelle s’est livré Proust, Edmond Jaloux écrit «qu’on voit aussi à quel point nos sentiments sont, en quelque sorte, des mythes créés par nous-mêmes pour nous aider à vivre, des heures de grâce accordée à notre insatiabilité affectueuse, mais des heures qui n’ont pas de lendemain, puisqu’il nous est parfois impossible de comprendre, quand le vertige que nous communique un être est terminé, de quoi était fait ce vertige».

Celui qui aime rire au milieu des retraités plombés par une journée de scrabble / Celle qui adapte son sourire à chaque circonstance / Ceux qui se lavent tout le temps les mains, etc.

CHARLES-ALBERT. - La phrase de Céline est certes une musique, mais de savoir le musicien si mythomane et méchant me gâte la mélodie, tandis que je ne cesse d’être enchanté par la musique de Cingria.

CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.

CÉLINE. - Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, le chroniqueur inspiré de Nord, pour mieux rejeter le pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefs-d'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Féerie pour une autre fois ou Guignol's Band.

Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne et conséquent), s'ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le «délire» de l'intempestif, comme s'y est employée sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.

Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne ou une plus triviale trouille de couard.

Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type, un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va.

CALAFERTE. - Partagé, en lisant Louis Calaferte, entre l’adhésion et la réserve. Il y a chez lui de l’écrivain authentique et du ronchon caractériel qui m’intéresse tout en me déplaisant parfois par l’aigreur que j’y trouve.

Que l’amour est ma seule balance et ma seule boussole, j’entends : l’amour de ma bonne amie.

DE L’HUMILIATION. - D’où vient le ressentiment? D’où viennent les pulsions meurtrières? D’où vient le crime ? C’est à ces questions que répondent les romans de Patricia Highsmith. Or, lorsque je lui ai demandé ce qui, selon elle, faisait le criminel, elle m’a répondu sans hésiter que c’était l’humiliation. Mais n’est-ce pas faire peu de cas de ce qu’il y a de mauvais en l’homme, lui ai-je objecté ? Alors elle de me regarder comme un adversaire possible et de se taire. Et moi de me taire, aussi, sans oser lui demander si la perversité de Tom Ripley ne lui a pas procuré, à elle également, cette espèce de plaisir trouble que le personnage met à se venger ?

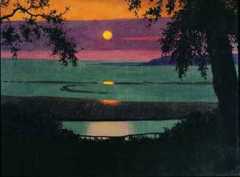

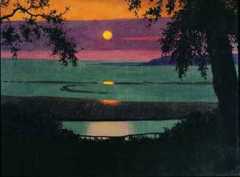

FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.

FÉLIX VALLOTTON. - Bien m’en a pris de faire escale à l’exposition Vallotton, dont les couleurs irradient puissamment de salle en salle. Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante. Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.

Vallotton (1865-1925) avait treize ans de plus que Ramuz. Il laisse 500 peintures et une masse de gravures illustrant, avec une virulence expressionniste plus germanique ou nippone que française, la chronique d’une époque. Proche à certains égards d’un Munch, notamment face au désir, mais moins libre et sensuel, moins tragique aussi, que celui-là, du moins en apparence: plus coincé, plus glacé. La ligne plus importante chez lui que les couleurs. Un sourire pincé à la Jules Renard, surtout dans ses gravures. On l’a dit peintre de la raison, mais c’est un jugement par trop français, car la folie couve là-dessous.

(Kunstmuseum de Berne, 26 janvier).

WITKIEWICZ ET LE ROMAN. - A quoi tient le refus du roman manifesté par Witkiewicz? Il me semble que c’est le rejet d’un genre insuffisant à ses yeux. Il cherche certes la simplification en philosophe, il revient du multiple au concept, mais l’écrivain en lui part du singulier pour aller à l’universel. Or la notion de roman elle-même ne pèse plus lourd pour cette nature apocalyptique. Au demeurant, dans les mêmes années et sous le même empire d’un rêve totalisant de tout-dire, la Recherche proustienne est-elle seulement un roman? N’est-ce pas plutôt une immense chronique, comme le sont celles de Céline? À creuser. Mais pour le moment, c’est bel et bien comme des romans que je lis L’Adieu à l’automne ou L’Inassouvissement, tant leur masse organique et leur temps intime relèvent à mes yeux de ce genre-là.

WITKIEWICZ ET LE ROMAN. - A quoi tient le refus du roman manifesté par Witkiewicz? Il me semble que c’est le rejet d’un genre insuffisant à ses yeux. Il cherche certes la simplification en philosophe, il revient du multiple au concept, mais l’écrivain en lui part du singulier pour aller à l’universel. Or la notion de roman elle-même ne pèse plus lourd pour cette nature apocalyptique. Au demeurant, dans les mêmes années et sous le même empire d’un rêve totalisant de tout-dire, la Recherche proustienne est-elle seulement un roman? N’est-ce pas plutôt une immense chronique, comme le sont celles de Céline? À creuser. Mais pour le moment, c’est bel et bien comme des romans que je lis L’Adieu à l’automne ou L’Inassouvissement, tant leur masse organique et leur temps intime relèvent à mes yeux de ce genre-là.

WITKACY CE MATIN. - Lever de soleil d’hiver sur fond de ciel pervenche, tandis que cela se couvre. Voix de ma bonne amie. Jappements du chien Filou. Fumet du café. Oiseaux en nombre au McDo de la Désirade. Toute une bonne vie à côté de laquelle l’agitation intellectuelle, les « débats essentiels» et autres controverses exacerbées, émaillant Une seule issue, de mon cher Witkacy, me semblent un peu vains, dilués dans une certaine confusion.

S’il avait de formidables dons artistiques, Witkiewicz, apôtre de la forme pure, n’a jamais pu, et tant mieux peut-être, aboutir à celle-ci comme un Monet ou un Bacon. Lui qui rêvait de s’accomplir en peinture ou au théâtre, n’y est parvenu à mes yeux que dans ses roman fourre-tout. Avec L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, c’est ainsi dans le roman, qu’il prétendait un genre hybride et mineur, qu’il a donné le meilleur. Il se voulait essentiellement philosophe, alors qu’il est surtout artiste, je dirais plutôt médium d’une société chaotique.

A propos de l’individu, dont la complexion physique et psychique compte pour beaucoup à la base de cette œuvre, Constantin Regamey, dont je me rappelle la figure de grand spectre lunaire à long manteau, dans les couloirs de la faculté des Lettres de Lausanne, écrit ceci d’éclairant quoique par trop empreint de morgue universitaire: «Il avait des œillères qui ne lui permettaient pas de soutenir une véritable discussion ni de s’informer de ce qui se faisait ailleurs». Et cette conclusion à la fois lucide, cruelle, juste et injuste à la fois: «En fait c’était un insatisfait psychique, un complexé, mais pas un malade, sûrement pas un fou, plutôt un génie».

(A La Désirade, ce 31 janvier)

DE L’AURA. – Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau.

CONSTAT. - Je me dis parfois que ma vie actuelle est le résultat d’un malentendu, puis je me dis que non: que cette vie est le produit de tout ce que j’étais à l’origine et de ce que je suis devenu, conduit par une invisible main en dépit de mes errances.

(A la Désirade, ce 4 février)

DES SENTIMENTS ET DES LIEUX. - La lecture de Rien que des fantômes de Judith Hermann, qui évoque, comme personne aujourd’hui, les désarrois intimes de la jeunesse occidentale, de Berlin et de partout, dans un climat de déglingue où se cherchent et se perdent autant d’écorchés vifs - cette immersion sensible m’impatiente d’écrire à mon tour d’autres nouvelles, et plus précisément: des nouvelles de nostalgie, des nouvelles de lieux et de douleur, des nouvelles de bonté et d’apaisement. Je me rappelle à l’instant que Nancy Huston a particulièrement aimé L’Ange du cabanon, qu’elle m’a dit la plus belle histoire du Maître des couleurs, et c’est cela même que je crois avoir donné là: une nouvelle de nostalgie et de lieu, de douleur et de bonté.

A certains moments il n’y a plus que ça de vrai: une ligne après l’autre, une ligne après l’autre. C’est cela qui me relie à moi-même à l’encre verte: une ligne après l’autre.

JUDITH HERMANN. - Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge. S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il y a de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages «est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».

JUDITH HERMANN. - Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge. S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il y a de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages «est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».

Par-delà l'aura de poésie et, parfois, de magie qui émane de cet univers, c'est aussi bien à la réalité des êtres, et douloureuse, et à tel sentiment d'insuffisance rappelant un Fassbinder, qu’achoppe Judith Hermann.

Avec Rien que des fantômes, son deuxième livre, on retrouve d’ailleurs les même personnages errants et plus ou moins blessés s' agrippant les uns aux autres comme des naufragés, pour autant de rendez-vous manqués ou décalés, non loin des élégies de Peter Handke et dans le ton aussi d'un certain post-romantisme urbain imprégnant le cinéma allemand d'après-guerre, par exemple dans La balade de Bruno S. de Werner Herzog. La nouvelle éponyme du recueil, qui se déroule dans un sinistre motel d'Austin (Nevada), où se retrouve un couple d'amis allemands traversant les Etats-Unis comme deux âmes en peine, s'inscrit aussi bien dans le droit fil de cette observation panique. En revanche, l'approche des personnages est marquée, chez Judith Hermann par une perception plus empathique et chaleureuse, sensuelle et presque animale, des rapports humains, auxquels se mêlent un dévorant besoin d'affection et une constante nostalgie d'on ne sait quel monde plus beau et plus pur, quelque chose qui a été perdu, que l'on chercherait à retrouver au fond d'une «caisse remplie d'objets anciens, absurdes, merveilleux», et dont on ne retrouverait finalement que le souvenir du souvenir …

CLIMATS. - Je suis tout à fait saisi et même plus: hanté par les atmosphères et la substance affective des nouvelles de Judith Hermann. Il y a là-dedans une mélancolie, une tristesse, mais une tendresse aussi que je n’ai rencontrées nulle part ailleurs à cet état de densité et de clarté dans la jeune littérature actuelle.

RECONNAISSANCE. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnets de 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma disparition de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance que m’inspire cette citation : «Notre seule honorable mesure est celle de l’amour et de la compassion.»

Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs, etc.

DE L’AMITIÉ. - Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte aussi, pour me sentir proche de cet ami intransigeant: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène».

Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes amis perdus: «l’indifférence froide». Et du même coup je vois mieux apparaître ce qu’a, parfois, été la mienne…

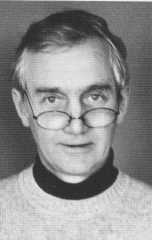

GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.

GEORGES PIROUÉ. - C’est une drôle d’impression que j’ai éprouvée aujourd’hui en apprenant que Georges Piroué était mort, et mort déjà le 7 janvier dernier, sans que personne ne se soit avisé d’en faire le moindre communiqué, pas même la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait hérité de son fonds d’archives. Un confrère, dont les parents étaient liés aux Piroué, vient en outre de m’apprendre qu’ils étaient trois à l’enterrement: le mort, son amie très malade et l’employé des pompes funèbres. Pour un homme qui a tant fait pour les autres écrivains, c’est bien affligeant, mais en somme à l’image de cette époque.

(A La Désirade, ce lundi 7 février)

CLASSE MOYENNE. - Millenium people, de J.G. Ballard, est une véritable mine d’observations et de déductions sur la société atomisée et paralysée d’ennui dans laquelle nous vivons en Occident, tout à fait dans le ton grinçant et détaché qui me convient ces jours. La scène de l’émeute dans le camp de concentration pour chats de luxe attaqué par des furies qui assimilent félidés d’élevage et prisonniers politiques, est un régal. Il y a, là-dedans, une quantité de notations qui en appellent autant d’autres que je consigne au fur et à mesure dans les marges du livre.

C’est qu’il se passe tant de choses, dans la « dissociété » qui nous entoure, dont si peu d’écrivains rendent compte. D’autant plus intéressante, alors, me semble la démarche de Ballard, qui détaille les séquelles du sentiment de mécontentement et de révolte éprouvé par les représentants de la classe moyenne. J’y vois l’essentiel du malaise actuel, omniprésent dans nos villes, nos bureaux et nos journaux. Une espèce de paranoïa sévit dans les têtes. Ballard met le doigt sur le ras-le-bol des gens ordinaires lié à la perte du sens de leur existence et à l’enfermement, à l’étriquement que ressentent de plus en plus de gens supposés de plus en plus libres.

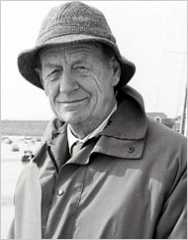

APPRENTISSAGE. – Je reconnais un bon maître au bon effet de sa parole et, plus encore, à la qualité de présence découlant de cette parole, à la chaleur et à la lumière de cette présence, à la façon dont cette parole et cette présence nous dépassent l’un et l’autre et nous délivrent l’un de l’autre. Un bon maître disparaît au moment de l’apprentissage, il n’attend pas que je le regarde mais me regarde regarder La Chose qu’il m’a demandé de regarder, qu’à mon tour je donnerai à regarder. A cet égard, le bon Monsieur Thibon est le parangon du bon maître.

UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.

UN LECTEUR HEUREUX. - C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits qu’il s’agit chez cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: « Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger ». Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.

C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.

Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.

Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au cœur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.

Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas, dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (« A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main ») qui détermine aussitôt une double mise au point: « Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées. »

Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt « en bon Suisse » qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorisent naturellement notre éducation multilingue, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi (« Giacomo, amico mio ») dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.

Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se reconnaît « douteur fervent » et dit s’être fait « une religion de l’irréalité narrative », et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.

L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.

Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire à lui, s’interroge et se met à « écrire les yeux fermés ». Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzzati à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de carton contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain Monsieur Piroué...

DE LA JOIE. - Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.

MATINES. - Je pense à la mort. Je pense au vide. Je pense à la nuit. Je pense à mon père. Je pense à Dieu. Je suis imprégné de cette présence. Je suis plein de cette «voix». Cela parle en moi sans discontinuer. Mais n’est-ce pas moi? N’est-ce pas simplement ma conscience qui me parle? Et qu’est-ce que cette conscience ? Je ne sais. Je sens pourtant que je ne suis pas seul. Je pressens que cela signifie quelque chose. Sans prier je me trouve en état d’oraison. Ouvert à la nuit et au jour. Il est cinq heures et demie du matin. Donc je me lève.

(A La Désirade, ce mercredi 23 février)

Celui qui chemine sans laisser de trace sur le sable / Celle qui traite son frère Rodolphe de fasciste sentimental / Ceux qui conservent un portrait de Lénine dans le chalet d’aisance de leur masure du Périgord noir, etc.

LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.

LE BON MONSIEUR THIBON. – Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré Gustave Thibon, comme s’il avait toujours été là. Les deux livres de lui qui m’ont suivi partout, L’Echelle de Jacob et L’ignorance étoilée, sont de ces « livres de vie » que je n’ai jamais lâchés, tissés de fragments faits pour être lus en chemin, nourris par la vie autant que par d’autres lectures, Thibon me parlant ainsi de Simone Weil comme les Journaliers de Jouhandeau me renvoyaient à Pascal, et plus tard ce seraient les Approximations de Charles du Bos ou les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, fontaines au bord du chemin. Or c’est cela même, pour moi, qu’une page du bon Monsieur Thibon : c’est une fontaine au bord du chemin, où je n’aurai cessé de me désaltérer.

DU NON CONSENTEMENT. - Aux yeux de certains je fais figure d’extravagant, pour d’autres je suis celui qui a cédé au pouvoir médiatique, mais ma vérité est tout ailleurs, je le sais, n’ayant jamais varié d’un iota, ne m’étant soumis à rien d’autre qu’à mes élans et à mes pulsions, à ce qui m’anime et m’agite depuis mon adolescence, et voilà: je me lève ce matin à six heures, j’ai trop bu hier soir, je n’aurais pas dû, etc. Du moins ce qui reste sûr, à mes yeux, c’est que je ne me résignerai jamais, contrairement à tant de compagnons de route d’un temps qui se sont arrêtés en chemin ou que la vie a amortis – jamais ne consentirai ni ne m’alignerai pour l’essentiel.

JACQUES CHESSEX. - Le Désir de Dieu me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.

JACQUES CHESSEX. - Le Désir de Dieu me semble l’un de ses livres les plus libres et les plus aboutis du point de vue de la forme, dans le droit fil de L’Imparfait et de ses étonnantes Têtes, écrit littéralement « sous le regard de Dieu », selon l’expression de Pasternak qui recommandait précisément à Akhmatova d’écrire ainsi.

Ah mais quel bougre d’écrivain et combien je me sens proche de lui en ces pages fluides et un peu délirantes, que j’aurais pu écrire: « Je suis plein de Dieu, croyant le perdre, ne le perdant pas, craignant de ne plus le capter et l’écoutant sans cesse au fond de moi. Parce qu’avec l’exercice de Dieu, le désir de Dieu, la curiosité de Dieu, l’âge venant, je vis avec Dieu une espèce d’état de Dieu qui plus jamais ne s’interrompt».

Jacques Chessex parle ainsi de la présence de Dieu en nous et de notre dispersion devant Dieu – cela même qui me tarabuste si souvent: ma dispersion devant Dieu. Je ne sais pas trop à quoi cela tient mais cela me parle: il y a là une parole vive et une beauté, du sens, de la vigueur et de la profondeur, un homme enfin dépassé par son verbe. Or cela rejoint à la fois Cingria par la découpe de l’écriture (« L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini»…) et Rozanov par le continuum de la voix.

CARNETS DE VIE. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…

CARNETS DE VIE. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…

Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».

Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».

Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »

Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».

DEBÂCLE. - Il y a, dans Impuretés de Philippe Djian, une révolte que je ressens moi aussi par rapport à tout ce qui défait la communauté des personnes, de la famille et de la société. Après Impuretés, je lis Frictions qui me touche également par sa densité émotionnelle. Une fois de plus il y est question d’une relation familiale pourrie, avec ce jeune garçon témoin de la haine de ses parents puis se retrouvant, adulte, entre sa jeune femme top model et sa mère jouant celle qu’on abandonne. Le style de l’écrivain pèche parfois (alors qu’il le croit son point fort, non sans candeur) mais il y a là une quantité d’observations dans la masse qui me semblent d’aujourd’hui, et leur ressaisie traduit une vision juste du délabrement de ce pauvre monde.

PSAUME. – Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.

(A La Désirade, ce mercredi 2 mars)

SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs.

SOLJENITSYNE. - Ce qui me frappe, à la lecture d’Esquisses d’exil, c’est la vulnérabilité que montrent les plus costauds devant la vilenie et la bassesse. On pourrait les croire au-dessus de ça: mais non, cela les touche et les blesse comme s’il en allait d’une atteinte d’autant plus sensible que l’accusation est plus injuste ou vile. Ainsi, de la vanité de tel traducteur-biographe à la paranoïa de tel maniaque de la plainte judiciaire, en passant par la diffamation, hier manipulée par le KGB, aujourd’hui relayée par les médias occidentaux, le démon mesquin est-il légion aux basques de Soljenitsyne. Je me sens à vrai dire « pluraliste» en le lisant, donc peu porté à m’aligner sur ses positions rigides de nationaliste russe et d’orthodoxe pur et dur, mais je respecte l’homme, l’écrivain, le héros, et le défendrai toujours contre la meute hideuse de ses détracteurs.

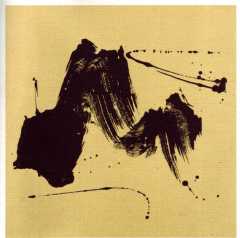

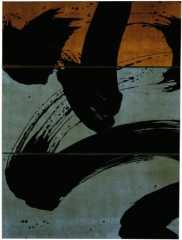

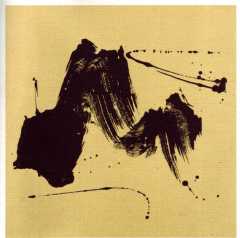

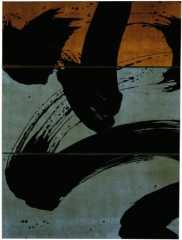

FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça: comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe: tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.

FABIENNE VERDIER. - Au fulgurant premier regard on se dit que seul un dieu dansant entre ciel et terre, tourbillon d’esprit et de matière, d’un seul trait a jeté cela comme ça: comme c’est. Et c’est ce qu’on se dit : c’est comme ça. Comme l’évidence parfaite d’une pierre ou d’une feuille d’herbe: tel est l’être du monde. Cela s’impose à la vitesse de la lumière et ça n’a pas d’âge. Ou plutôt on pressent la patience des étoiles préludant au geste phénoménal prompt comme la foudre: que cela soit - que la beauté soit.

Le feu du mouvement, traversé d’un souffle cosmique et soulevant jusqu’au ciel les pigments mêlés de terre et d’eau de pluie résument l’art essentiel de Fabienne Verdier. Elémentaire et savante, puissamment physique et modulant une non moins évidente démarche spirituelle, cette peinture est à la fois abstraction pure et poésie concrète, culture raffinée et nature primordiale, figures du subconscient et constante évocation du monde visible et sensible. Aussitôt une harmonie « musicale» soulève celui qui la découvre, lui rappelant comme une cantate de Bach que l’homme est «capable du ciel», mais cet envol prend appui sur le sol de fonds inlassablement travaillés, tels les glacis des maîtres anciens ou les couleurs «montées» des figures de contemplation de Rothko; et l’on se rappelle à la fois les contemplatifs cisterciens auxquels l’artiste rend d’ailleurs hommage explicite, comme à son mentor taoïste, invitant à autant de stations méditatives.

ELLE. – Ma bonne amie ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.

Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.

MALAISE. – Je ne me sens pas bien. Tout à coup il me semble percevoir, de manière écrasante, le caractère vain et vulgaire de mon travail au journal, avec le sentiment accablant d’être submergé par la laideur, telle qu’elle m’a été imposée l’autre jour par la mise en page grossière de ma présentation de Fabienne Verdier, entrelardée de publicités affreuses. Mais ne rien montrer de cette contrariété. Faire comme si de rien n’était. Résister là où je me trouve. Résister à la contamination de l’intérieur…

(Au Buffet de la Gare, ce lundi 22 mars)

DE L’ESPRIT D’ENFANCE. - Plus je vais et plus je constate que je ne suis moi-même qu’en retrouvant ma disponibilité totale à l’esprit d’enfance. Toute autre posture intérieure, qui relativiserait les exigences de celui-là, me disconvient et plus: me contrarie. Jamais je ne serai adulte et responsable au sens où ils l’entendent, même si je me fais une idée aussi conséquente, sinon plus qu’eux, de toute vraie responsabilité.

SANTO SUBITO. - A l’instant (il est 5 heures du matin) j’apprends, sur ma petite radio portative, la mort de Jean Paul II, survenue hier soir à 21 heures 57. Ce fut un grand pape à la fois politique et mystique, un homme de lumière et de fermeté dans une époque de ténèbres et de déliquescence. Peu m’importe qu’il y ait, dans ses positions déclarées, des aspects qui se discutent: il est resté fidèle au Christ pour l’essentiel, une icône vivante pour beaucoup de malheureux et pour beaucoup de jeunes, ce qui l’a limité à nos yeux de pluralistes relevant du dogme et de la tradition catholique qui n’est certes pas tout le christianisme – mais qui de nous est habilité à lui en remontrer ? C’était une sorte de figure paternelle conséquente, et je l’aimerai toujours à ce titre, comme j’aime mon propre père.

En considérant l’incroyable mouvement de reconnaissance qu’a soulevée sa mort, je me demande pourtant ce que cela signifie vraiment ? Le slogan Santo subito en dit long sur le besoin de vénération, même d’adoration de ces braves gens, mais quelle part d’emballement idolâtre n’y a-t-il pas là-dedans ?

(A La Désirade, dimanche 3 avril)

Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».

MAGMA. - En cherchant La Nouvelle Héloïse dans les rayons de livres de poche de l’Hyper U, je me suis senti soudain submergé par une double sensation contradictoire de dégoût et de vague délivrance, comme si je découvrais soudain le caractère à la fois dérisoire et pour ainsi dire héroïque de mon propre travail d’écrivain. Oui, véritablement, devant une telle masse et une telle hideur on se dit, à la fois, qu’on n’est rien et qu’on est justifié...

(Au Cap d’Agde, ce mercredi 11 mai).

MARE NOSTRUM. - Retrouver la mer est important, pour ma bonne amie et moi, comme une sorte de respiration fondamentale, physique et spirituelle à la fois, qu’aucun autre lieu ne nous aura jamais donnée. Nous avons besoin de la mer. Ces dunes qui se perdent dans le lointain et cette douce grève aux herbages hirsutes, le long de laquelle les gens vont et viennent, ont quelque chose de tellement apaisant et de si tonifiant aussi, avec la mer roulant là-bas sa litanie infinie.

MARE NOSTRUM. - Retrouver la mer est important, pour ma bonne amie et moi, comme une sorte de respiration fondamentale, physique et spirituelle à la fois, qu’aucun autre lieu ne nous aura jamais donnée. Nous avons besoin de la mer. Ces dunes qui se perdent dans le lointain et cette douce grève aux herbages hirsutes, le long de laquelle les gens vont et viennent, ont quelque chose de tellement apaisant et de si tonifiant aussi, avec la mer roulant là-bas sa litanie infinie.

CHANTIERS. - Pastis au bord de l’Hérault. Le Canal du Midi, le long duquel se succèdent les chantiers navals, me fait penser à Simenon et me rappelle cette province un peu décatie que j’aime retrouver un peu partout, en France, si rare en revanche dans la Suisse trop policée.

(Au Grau d’Agde, ce vendredi 13 mai)

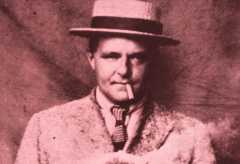

SIMENON. - Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?

SIMENON. - Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?

Ces questions n'ont cessé de nourrir, dans le monde littéraire, la suspicion envers l'œuvre extraordinairement fertile de Georges Simenon, même si certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: « Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature ». Et Faulkner de surenchérir: « J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov ».

Beaucoup cependant, en France surtout où l'on continue de séparer la «pure» littérature, destinée à quelques-uns, de celle qui touche le moins lettré des lecteurs, ont classé une fois pour toutes le romancier prolifique dans la catégorie « policière », autant dire de la sous-littérature. D'ailleurs, prétendent les plus doctes, Simenon n'a « pas de style ».

Le plus cocasse, à ce propos, est cependant que la très stylée Colette fut la première, à la lecture des textes de Georges Simenon, à lui conseiller de « faire moins littéraire », devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins. Jacques Dubois, qui a établi l'édition Pléiade des romans de Simenon, ne dit pas autre chose: que le « style » de Simenon n'a rien certes qui brille comme le style de Proust ou le style de Céline, mais que Simenon n'en est pas moins l'inventeur d'une écriture absolument originale qui passe essentiellement par la sensation et l'intuition, la perception profonde, et souvent subconsciente, des moindres mécanisme du comportement humain, restituées dans une langue limpide mais parfaitement rythmée, avec une poésie qui ne se réduit pas aux clichés de la fameuse « atmosphère Simenon », de trottoirs mouillés en brumes traînantes.

Simenon n'a jamais posé au grand écrivain: il se disait lui-même un artisan, et celui qui a vu, à ses archives de Liège, ses manuscrits et ses tapuscrits, ne peut qu'abonder dans le sens de ce que me disait un jour la romancière Patricia Highsmith, confondue d'admiration devant l'immensité du travail du romancier.

Pour relativiser le mérite de celui-ci, d'aucuns évoquent souvent, comme Georges Haldas, un « phénomène », qui ferait de lui une éponge absorbant tout et le recrachant sans y penser. D'une manière plus triviale encore, les clichés du romancier-record, qui plus est riche à millions et couvert de femmes, achèvent de brouiller l'image réelle d'un écrivain qui a beaucoup travaillé, et non du tout en tâcheron mais en observateur inlassable, et de plus en plus fin, du phénomène humain. Car l'évolution de Simenon, du journaliste-aventurier de seize ans qui reflétait l'idéologie d’époque, antisémite et populiste, de la Gazette de Liège, au romancier compassionnel des « romans de l'homme », révèle la prise de conscience progressive d'un témoin lucide de la condition humaine. L'auteur de l'admirable Lettre à mon juge s'efforce ainsi de « comprendre et ne pas juger », selon sa devise qui ne l'empêche pas, au demeurant, d'avoir une idée très affirmée de la vraie justice (on se rappelle le plaidoyer prodigieux des Inconnus dans la maison, tonné au cinéma par Raimu) et de la vraie fraternité, dont son commissaire Maigret, inspiré par son propre père qui « aimait tout », est l'interprète le plus connu.

DE LA CONVERSION.- A mon rendez-vous matinal de cinq heures, je me dis que la conversion est une décision de tous les jours et de tous les instants. Le déclic n’est entendu que de Dieu. Tu choisis ceci, clic. Tu choisis cela, clac. Chacun sait très bien ce qu’il en est et c’est cela qui compte: c’est le secret de chacun.

PLAISIRS DE LÉAUTAUD. - Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. » Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément.

PLAISIRS DE LÉAUTAUD. - Paul Léautaud se flattait de n’avoir jamais menti de toute sa vie, et c’est sûrement vrai. Jamais en tout cas, à le lire, on n’a l’impression qu’il cherche à plaire au lecteur ou qu’il se ménage lui-même en s’observant. Voici par exemple ce qu’il écrivait dans le dimanche 4 mars 1951 dans son Journal littéraire: «Je n’ai jamais eu, même tout enfant, le moindre amour du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. » Le même jour (l’écrivain avait alors 79 ans) Léautaud remarquait qu’il avait toujours été «fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement», et qu’une seule chose avait compté pour lui: le plaisir précisément.

«Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines», écrivait-il. Or son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une Madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les flopées de chats et de chiens qu’il recueillait dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.

A part celui-ci, Le petit ami, évoquant sa jeunesse de gandin préférant les lorettes de bals populaires aux bourgeoises, et le poignant In memoriam, écrit au chevet de son père mourant avec autant de ressentiment (justifié) que d’émotion (Léautaud est un émotif extrême sous son rictus), quelques proses stendhaliennes et ses chroniques de théâtre réunies sous le pseudonyme de Maurice Boissard, constituent toute son œuvre, fruit acide et tonique de tout son plaisir.

SUBLIMATION. - Il y a un moment très émouvant, dans La Tache de Philip Roth, et c’est celui où le narrateur, Nathan Zuckerman, et Coleman Silk, son vieux voisin en rupture de conformité, deviennent amis en dansant ensemble le fox-trot sur une terrasse nocturne, comme ça, spontanément, et sans rien d’équivoque dans ce contact physique de deux mecs à moitié nus, avant d’échanger diverses confidences, notamment sur les femmes. Alors que Coleman a «repris du service» grâce au Viagra, Nathan sublime « grâce » à l’impuissance où l’a laissé son cancer de la prostate. Cette complicité me fait songer à celle des anciens combattants. Au reste, toute forme de sublimation me semble émouvante, et celle de Nathan me touche particulièrement en cela qu’elle va vers l’œuvre à faire…

A qui me dit que je lui manque, jamais je ne manquerai.

VERTIGE. -Me viennent certains matins ces élans et ces refus étranges. Voudrais prier mais point de mains. M’agenouiller mais point de jambes. Me lever et sortir mais point de porte ni de chemin devant la maison, et d’ailleurs point de maison. J’essaie de chanter mais rien ne vient. Courir une fois encore le long du ruisseau, mais j’ouvre les yeux sans voir, ou plutôt c’est comme si j’étais couvert d’yeux. Que se passe-t-il? Ou a passé ma corde à sauter? Et pourquoi les mots me font-ils si mal ce matin? Encore heureux: je me pose des questions, cependant mon corps ne me brûle plus puisque point de corps.

Je ne sais plus qui disait (je crois que c’est Enesco) que Jean-Sébastien Bach était l’âme de son âme.

La poésie saute une idée sur deux.

Ma vraie base: l’honnêteté et l’amour. Tout le reste: du flan. Ma vraie base: la sincérité et la conséquence, et tout le reste du pipeau.

RAMUZ ET CINGRIA. -Le fait de se demander ce qui nous manque chez un auteur nous aide mieux à distinguer qui il est et qui nous sommes. Ce qui me manque chez Ramuz est le jazz verbal et la turbulence, la rondeur et la folie de Charles-Albert, la spontanéité et la fantaisie, la liberté et la saveur. Il y a certes un peu de tout cela, à faible dose, dans Adieu à beaucoup de personnages, mais, et à son avantage cette fois, il y a tout le reste, aussi, que Ramuz a, et que Cingria n’a pas…

DE LA « LANGUE » SUISSE. - Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression, la Suisse n’existe pas, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire : il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria; ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée, essentiellement latine ou franco-provençale.

PARLER DE DIEU. - Ceci de Ramuz que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme». Et ceci de Rousseau dans le même sens: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».

AL DENTE. - Mes fausses dents, qui se font la malle (mauvaise colle), me rappellemt Miss Lonelyhearts (le personnage qui a tant de prothèses qu’il ne sera bientôt plus qu’un automate) et mon Grossvater (les dents reposant dans leur verre, à la salle de bain), mon père et mon dentiste antisémite que je ne pouvais contredire, cloué que j’étais à ma chaise et la bouche pleine de ses putains d’instruments.

Me méfie instinctivement des habiles, autant que de l’habileté en moi.

MATINALES. - Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça, m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde.

L’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.

Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.

Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.

(A La Désirade, ce lundi 20 juin)

Le Christ purifie et délivre, tandis que le diable disperse et défait.

LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.

LUCY. - Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy.

Or ce nouveau roman ne s’en tient pas à la seule destinée de Lucy. De fait, c’est à tous les personnages directement frappés par ce drame – une enfant qui fugue à la veille du départ de sa famille loin de leur Eden côtier, pour cause d’insécurité, et qui ne réapparaîtra qu’après la mort de sa mère désespérée, tant d’années après -, que l’auteur voue son attention, tous étant à la fois coupables et victimes, responsables à certains égards et innocents.

Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle enfin l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite «des troubles» à nos jours. « C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher », et le lecteur le prend pour lui…

LE POIDS DU MONDE. - Je ne sais pourquoi ce qu’écrit Peter Handke me fait penser, toujours, au travail du ver à soie. A le lire je revois ma mère faufilant avant de coudre. C’est cela même quand il parle de sa mère à lui, dans Le malheur indifférent: Handke faufile. A la fin du livre il note d’ailleurs ceci qui le justifie d’avance: « Plus tard, j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ».

Or, je me sens à la fois attiré et vaguement agacé par la douceur affectée de cette littérature si fine et si vétilleuse, qui esthétise le malheur autant qu’elle l’affronte, et ne cesse de forcer la note tout en l’atténuant. Ainsi de la naissance de la mère dans une famille de paysans nécessiteux est-elle dramatisée à l’excès: « Naître femme dans ces conditions c’est directement la mort », pour se trouver banalisée aussitôt après: « On peut dire cependant que c’est tranquillisant: aucune peur de l’avenir en tout cas ».